9,99 €

Mehr erfahren.

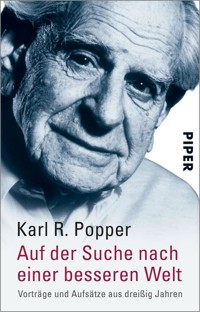

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In seiner »intellektuellen Autobiographie« schildert Karl R. Popper (1902 – 1994), der Begründer des kritischen Rationalismus, den langen Weg vom Wiener Tischlerlehrling, Volksschullehrer und Edelmarxisten zu einem der letzten großen Denker des 20. Jahrhunderts, der bedingungslos eigene Wege ging und dieser rasant sich verändernden Welt eine angemessene Wissenschaftstheorie hinterließ. »Popper vereinigt in seinen Publikationen die Vorzüge kontinentalen und britischen Philosophierens: Er ist an realen und brennenden Fragen unserer Zeit interessiert und nicht nur an Scheinproblemen, die sich Philosophen zur Vertreibung der Langeweile selbst stellen mögen; dabei ist er immer bedacht, seine vom Alltagsverstand ausgehende Philosophie so klar und verständlich wie möglich zu formulieren.« Sender Freies Berlin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2024

© 1974 The Library of Living Philosophers Inc.

© 1976, 1979, 1982 Estate of Sir Karl Popper

Titel der englischen Originalausgabe: »Unended Quest. An Intellectual Autobiography«, Fontana/Collins, London und Glasgow 1974

© der deutschsprachigen Ausgabe:

2004 Piper Verlag GmbH, München

Deutsche Erstausgabe:

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1979, 1984, 1994

Umschlag/Bildredaktion: Büro Hamburg, Isabel Bünermann, Friederike Franz, Charlotte Wippermann, Katharina Oesten

Covermotiv: Ingrid von Kruse

Aus dem Englischen von Friedrich Griese

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorwort

1 Allwissenheit und menschliche Fehlbarkeit

2 Frühe Erinnerungen

3 Der Einfluß des Elternhauses

4 Der Erste Weltkrieg

5 Ein philosophisches Problem aus der Kindheit: Die Unendlichkeit

6 Mein erster philosophischer Mißerfolg: Das Problem des Essentialismus

7 Ein langer Exkurs über den Essentialismus: Was mich immer noch von den meisten zeitgenössischen Philosophen trennt

8 Ein entscheidendes Jahr: Marxismus, Wissenschaft und Pseudowissenschaft

9 Frühe Studien

10 Ein zweiter Exkurs: Dogmatisches und kritisches Denken Lernen ohne Induktion

11 Musik

12 Überlegungen zum Ursprung der polyphonen Musik: Psychologie der Forschung oder Logik der Forschung?

13 Zwei Arten von Musik

14 Über die Idee des Fortschritts in der Kunst, insbesondere in der Musik

15 Die letzten Jahre an der Universität

16 Erkenntnistheorie: Logik der Forschung

17 Der logische Positivismus ist tot: Wer ist der Täter?

18 Realismus und Quantentheorie

A) Das Problem des Determinismus und des Indeterminismus.

B) Wahrscheinlichkeit

C) Quantentheorie

19 Objektivität und Physik

20 Wahrheit, Wahrscheinlichkeit, Bewährung

21 Der drohende Zweite Weltkrieg und die »Judenfrage«

22 Die Emigration: England und Neuseeland

23 Erste Tätigkeit in Neuseeland

24 Die offene Gesellschaft und ihre Feinde und Das Elend des Historizismus

25 Andere Arbeiten in Neuseeland

26 England: An der London School of Economics and Political Science

27 Frühe Arbeiten in England

28 Erster Besuch in den Vereinigten Staaten. Begegnung mit Albert Einstein

29 Probleme und Theorien

30 Diskussionen mit Erwin Schrödinger

31 Objektivität und Kritik

32 Induktion, Deduktion, objektive Wahrheit

33 Metaphysische Forschungsprogramme

34 Gegen den Subjektivismus in der Physik: Quantenmechanik und Propensität

35 Ludwig Boltzmann und die Richtung des Zeitablaufs: Der Pfeil der Zeit

36 Die subjektivistische Theorie der Entropie

37 Der Darwinismus als ein metaphysisches Forschungsprogramm

38 Die Welt 3

39 Das Leib-Seele-Problem und die Welt 3

40 Werte in einer Welt der Tatsachen

Abkürzungen der wichtigsten Titel

Ausgewählte Bibliographie der Schriften Karl Poppers

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

Vorwort

Diese Autobiographie wurde ursprünglich als Beitrag zu dem zweibändigen Werk The Philosophy of Karl Popper geschrieben, das von Paul Arthur Schilpp herausgegeben wurde, als Band 14/Ι und 14/II seiner Library of Living Philosophers (La Salle, Illinois, The Open Court Publishing Company, 1974). Wie alle Beiträge zu dieser Bücherreihe, so verdankt auch meine Autobiographie ihre Existenz der Initiative von Professor Schilpp, dem Gründer der Library. Ich bin ihm verpflichtet für alles, was er in dieser Sache getan hat, und insbesondere für die große Geduld, mit der er auf meine Autobiographie von 1963 bis 1969 gewartet hat.

Ich bin Ernst Gombrich, Bryan Magee, Arne Petersen, Jeremy Shearmur, Mrs. Pamela Watts und ganz besonders David Miller und meiner Frau für die große Sorgfalt verpflichtet, mit der sie mein Manuskript gelesen und Verbesserungen vorgeschlagen haben. Sie haben auch, ebenso wie Paul Osters, beim Lesen der Korrekturen geholfen. Professor Eugene Freeman und seine Frau Ann Freeman hatten viel Mühe und Plage mit der Produktion der beiden ursprünglichen Bände.

Der Text der deutschen Ausgabe wurde von mir revidiert, und eine längere Steile wurde aus dem Text verbannt und in Anmerkung 20 untergebracht.

Ein Teil der Anmerkungen zur deutschen Ausgabe wurde von Dr. Willy Hochkeppel übersetzt. Dr. Ingrid Belke las die Korrekturen der deutschen Ausgabe und schlug viele Verbesserungen vor. Ich bin beiden zu großem Dank verpflichtet.

Penn, Buckinghamshire

Κ. R. P.

1 Allwissenheit und menschliche Fehlbarkeit

Es war einmal ein Tischlermeister, der hieß Adalbert Pösch. Als ich zwanzig Jahre alt war, wurde ich sein Lehrling. Ich arbeitete in seiner Werkstatt, nicht lange nach dem Ersten Weltkrieg, von 1922 bis 1924. Adalbert Posch sah Georges Clemenceau zum Verwechseln ähnlich, aber er war ein sanfter und gutmütiger Mann. Nachdem ich sein Vertrauen gewonnen hatte, teilte er oft, wenn wir allein in der Werkstatt waren, seinen wahrhaft unerschöpflichen Schatz an Wissen mit mir. Einmal erzählte er mir, daß er viele Jahre lang an verschiedenen Modellen für ein Perpetuum mobile gearbeitet habe. Nachdenklich setzte er hinzu: »Da sag’n s’, daß ma’ so was net mach’n kann; aber wann amal eina ein’s g’macht hat, dann wer’n s’ schon anders red’n!« Es war ihm ein besonderes Vergnügen, mir eine historische Frage vorzulegen und sie selbst zu beantworten, wenn sich herausstellte, daß ich die Antwort nicht wußte (obwohl ich, sein Lehrling, ein Universitätsstudent war – eine Tatsache, auf die er sehr stolz war). »Und wissen S’«, fragte er mich, »wer die Schaftstiefel erfunden hat? Nein? Dös wissen S’ net? Das war der Wallenstein, der Herzog von Friedland, im Dreißigjährigen Krieg!« Und nachdem er ein oder zwei noch schwierigere Fragen gestellt und triumphierend selbst beantwortet hatte, pflegte er mit bescheidenem Stolz zu sagen: »Da können S’ mi’ frag’n, was Sie woll’n: ich weiß alles.«

Ich vermute, daß ich über Erkenntnistheorie mehr von meinem lieben, allwissenden Meister Pösch gelernt habe als von irgendeinem anderen meiner Lehrer. Keiner hat so viel dazu beigetragen, mich zu einem Jünger von Sokrates zu machen. Denn mein Meister lehrte mich nicht nur, daß ich nichts wußte, sondern auch, daß die einzige Weisheit, die zu erwerben ich hoffen konnte, das sokratische Wissen von der Unendlichkeit meines Nichtwissens war.

Diese und andere erkenntnistheoretische Gedanken beschäftigten mich, während ich an einem Schreibtisch arbeitete. Wir hatten nämlich damals einen großen Auftrag für dreißig Mahagoni-Schreibtische, mit vielen, vielen Laden. Ich fürchte, daß die Qualität einiger dieser Schreibtische, und besonders ihre Politur, unter meiner Beschäftigung mit der Erkenntnistheorie sehr gelitten hat. Das hat meinen Meister und schließlich auch mich davon überzeugt, daß ich zu unwissend war und zu fehlbar für diese heikle Art von Arbeit. So entschloß ich mich, nach Beendigung meiner Lehrzeit den Versuch zu machen, eine Beschäftigung zu finden, die etwas leichter war als die Arbeit an Mahagoni-Schreibtischen. Ein Jahr arbeitete ich mit sozial gefährdeten Kindern – etwas, was ich schon vorher gemacht und sehr schwierig gefunden hatte. Und dann, nach fünf Jahren, verbracht mit Studieren und Schreiben, wurde ich als Lehrer angestellt und heiratete. Das war 1930.

Damals hatte ich keinen weiteren Ehrgeiz, als Schulkinder zu unterrichten. Des Unterrichtens wurde ich erst ein wenig müde, nachdem meine Logik der Forschung im November 1934 erschienen war. So war ich froh, als ich 1937 die Gelegenheit hatte, den Schulunterricht aufzugeben und an einer Universität Philosophie zu lehren. Ich war fast 35 Jahre alt und dachte, daß ich nun das Problem gelöst hätte, wie man an einem Schreibtisch arbeiten und sich gleichzeitig mit Erkenntnistheorie beschäftigen kann.

2 Frühe Erinnerungen

Obwohl die meisten von uns den Tag und den Ort der Geburt wissen – bei mir der 28. Juli 1902, am Himmelhof, in Ober Sankt Veit in Wien –, so wissen doch nur wenige, wann und wie ihr intellektuelles Leben begann. Ich erinnere mich an einige der ersten Schritte in meiner philosophischen Entwicklung. Aber die begann sicher später als meine emotionale und moralische Entwicklung.

Ich habe den Verdacht, daß ich als Kind ein bißchen zu brav war, vielleicht sogar etwas prüde. Das wurde aber dadurch gemildert, daß ich mir in vager Weise bewußt war, nicht das Recht zu haben, über jemanden zu urteilen, außer über mich selbst. Zu meinen frühesten Erinnerungen zählt meine Bewunderung für Menschen, die älter und besser waren als ich, besonders für meinen Cousin Erich Schiff, den ich grenzenlos bewunderte, weil er ein Jahr älter war als ich und ordnungsliebend und, ganz besonders, weil er so gut aussah – lauter Eigenschaften, die für mich unerreichbar waren.

Heutzutage hört man oft, daß Kinder von Natur aus grausam sind. Ich glaube das nicht. Ich selbst war als Kind was die Amerikaner »a softy« (sanftmütig) nennen; und das Gefühl des Mitleids ist eines der stärksten Gefühle, die mir in Erinnerung geblieben sind. Es war auch wohl das entscheidende Gefühl, als ich mich zum erstenmal verliebte, im Alter von etwa fünf Jahren. Ich wurde in einen Kindergarten gebracht, und da war ein schönes, kleines Mädchen. Die Arme war blind. Ihr bezauberndes Lächeln und die Tragödie ihrer Blindheit waren herzzerreißend. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie nie vergessen, obwohl ich sie nur einmal sah, und damals nur für ein oder zwei Stunden. Ich wurde nicht wieder in den Kindergarten geschickt; vielleicht hatte meine Mutter bemerkt, wie erschüttert ich war.

Eines der großen Probleme, die mich schon als Kind bewegten, war das fürchterliche Elend in Wien. Dieses Problem beschäftigte mich so stark, daß ich fast nie ganz davon loskam. Nur wenige Menschen, die heute in einer der westlichen Demokratien leben, wissen, was Armut zu Beginn dieses Jahrhunderts bedeutete. Männer, Frauen und Kinder hungerten und litten unter Kälte, Obdachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Aber wir Kinder konnten nicht helfen. Wir konnten nicht mehr tun, als ein paar Kreuzer zu erbitten, um sie den Armen geben zu können.

Ich erfuhr erst viel später, daß mein Vater lange Jahre hindurch an diesen Problemen gearbeitet hatte; er sprach nie über diese Tätigkeit. Er arbeitete in zwei Komitees, die Heime für Obdachlose errichteten. Eine Freimaurer-Loge, deren »Meister vom Stuhl« er viele Jahre lang war, führte ein Heim für elternlose Kinder. Das andere Komitee (nicht von den Freimaurern geleitet) war der Asylverein für Obdachlose, der für Erwachsene und für obdachlose Familien sorgte. (Ein Insasse dieser Institution – des Asyls für Obdachlose – war Adolf Hitler während seines ersten Aufenthaltes in Wien.)

Meinem Vater wurde für diese Arbeit eine unerwartete Anerkennung zuteil, als der alte Kaiser ihn zum Ritter des Franz-Joseph-Ordens machte. Das war vermutlich nicht nur eine Überraschung, sondern auch ein Problem. Denn obwohl mein Vater – wie die meisten Österreicher – den Kaiser respektierte, so war er doch Anhänger des radikalen Liberalismus eines John Stuart Mill und sicher kein Anhänger der damaligen Regierung.

Als Freimaurer galt er sogar als Mitglied einer Gesellschaft, die damals von der österreichischen Regierung für illegal erklärt worden war, nicht aber von der ungarischen Regierung. Die Freimaurer trafen sich deshalb oft in Preßburg, jenseits der Österreich-ungarischen Grenze. Das Österreich-ungarische Reich war zwar eine konstitutionelle Monarchie, wurde aber nicht von seinen Parlamenten regiert. Es gab Ausnahmegesetze, die den Parlamenten die Macht nahmen, die beiden Ministerpräsidenten oder die beiden Kabinette zu entlassen; nicht einmal ein Mißtrauensvotum konnte das erreichen. Es scheint, daß das österreichische Parlament sogar schwächer war als das englische Parlament unter William und Mary, wenn ein solcher Vergleich zulässig ist. Es gab nur wenige konstitutionelle Kontrollen, und es herrschte eine strenge Zensur. Eine glänzende politische Satire, Anno Neunzehnhundertdrei, In Freilichtmalerei, die mein Vater unter dem Namen Siegmund Karl Pflug geschrieben hatte, wurde beim Erscheinen beschlagnahmt und blieb bis 1918 auf dem Index der verbotenen Bücher.

Trotz alledem wehte in diesen Tagen vor 1914 in Europa, westlich des zaristischen Rußlands, eine recht freiheitliche Luft: ein Liberalismus, der auch Österreich durchdrang und der durch den Ersten Weltkrieg zerstört wurde – es scheint fast, für immer zerstört. Die Wiener Universität mit ihren vielen hervorragenden Lehrern hatte ihre traditionellen Freiheiten und ihre Autonomie. Und so war es auch mit den Theatern, die eine wichtige Rolle im Leben Wiens spielten – eine fast so wichtige wie die Musik. Der Kaiser hielt sich von allen politischen Parteien fern und identifizierte sich mit keiner seiner Regierungen. In der Tat folgte er, fast buchstäblich, dem Rat, den König Christian VIII. von Dänemark von Sören Kierkegaard erhielt.[1]

3 Der Einfluß des Elternhauses

In meinem Elternhaus spielten Bücher eine große Rolle. Mein Vater, Dr. Simon Siegmund Carl Popper, war ebenso wie seine beiden Brüder Jurist und Absolvent der Wiener Universität. Er hatte eine große Bibliothek, und es gab überall Bücher – mit Ausnahme des Speisezimmers, in dem ein Bösendorfer Konzertflügel stand und viele der Werke von Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms. Mein Vater, der ein Zeitgenosse Sigmund Freuds war und dessen Werke bei ihrem Erscheinen las, war Rechtsanwalt. Über meine Mutter, Jenny Popper (ihr Mädchenname war Schiff), werde ich mehr sagen, wenn ich auf Musik zu sprechen komme. Mein Vater war ein guter Redner. Ich hörte nur eine seiner Verteidigungsreden, im Jahre 1924 oder 1925, als ich selbst der Angeklagte war. Meiner Meinung nach war der Fall ganz klar.[2] Ich hatte deshalb meinen Vater nicht gebeten, mich zu verteidigen; und es war mir peinlich, daß er darauf bestand. Aber die Einfachheit, Klarheit und Gradlinigkeit seiner kurzen Rede machten auf mich einen großen Eindruck.

Mein Vater arbeitete angestrengt in seinem Beruf. Er war ein Freund und Mitarbeiter von Dr. Carl Grübl gewesen, dem letzten liberalen Bürgermeister von Wien (ein Vorgänger von Dr. Karl Lueger), und er hatte Grübls Kanzlei übernommen. Die Kanzlei war ein Teil unserer großen Wohnung, im Herzen von Wien, gegenüber dem Riesentor der Stephanskirche.[3] Mein Vater arbeitete viel in seiner Kanzlei, aber er war eigentlich mehr ein Gelehrter als ein Rechtsanwalt. Er interessierte sich für Geschichte (der historische Teil seiner Bibliothek war groß), besonders für die hellenistische Periode und für das 18. und 19. Jahrhundert. Er schrieb Gedichte, und er übersetzte griechische und lateinische Dichter ins Deutsche, sprach aber nur selten über diese Dinge. Ganz zufällig fand ich eines Tages eine unbeschwert heitere Vers-Übersetzung von Horaz. Zu den besonderen Gaben meines Vaters gehörten eine gewisse Leichtigkeit des Stils und ein stark entwickeltes Gefühl für Komik. An der Philosophie war er sehr interessiert. Ich besitze noch seinen Platon, Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Kant, Schopenhauer und Eduard von Hartmann; John Stuart Mills Gesammelte Werke in einer deutschen Übersetzung, herausgegeben von Theodor Gomperz, dessen Griechische Denker er sehr schätzte; die meisten Werke von Kierkegaard, Nietzsche und Eucken und die von Ernst Mach; Fritz Mauthners Kritik der Sprache und Otto Weiningers Geschlecht und Charakter (beide Werke scheinen einen Einfluß auf Wittgenstein gehabt zu haben[4]); und Übersetzungen von Darwins Werken. Bilder von Darwin und Schopenhauer hingen in seinem Studierzimmer. Dann gab es natürlich die deutschen, französischen, englischen, russischen und skandinavischen Klassiker. Aber eines seiner Hauptinteressen galt dem Studium der »sozialen Frage«: Er hatte nicht nur die Werke von Marx und Engels, von Lassalle, Karl Kautsky und Eduard Bernstein, sondern auch die der Kritiker von Marx: Böhm-Bawerk, Carl Menger, Anton Menger, Peter Kropotkin und Josef Popper-Lynkeus (offenbar ein entfernter Verwandter, denn er stammt aus Kolin, einer kleinen böhmischen Stadt, aus der mein Großvater kam). Die Bibliothek hatte auch eine pazifistische Abteilung mit Büchern von Bertha von Suttner, Friedrich Wilhelm Förster und Norman Angell.

Bücher waren daher ein Teil meines Lebens, lange schon bevor ich lesen konnte. Das erste Buch, das einen großen und bleibenden Eindruck auf mich machte, wurde meinen beiden Schwestern und mir (ich war das jüngste von drei Kindern) von meiner Mutter vorgelesen. Es war ein Buch, das die große schwedische Dichterin Selma Lagerlöf für Kinder geschrieben hatte. Es hieß in der ausgezeichneten deutschen Übersetzung Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Viele, viele Jahre lang las ich das Buch mindestens einmal im Jahr; und im Lauf der Zeit las ich mehrere Male wahrscheinlich alles, was Selma Lagerlöf geschrieben hat. Ihr berühmter erster Roman Gösta Berling gehört nicht zu meinen Lieblingsbüchern, obwohl es zweifellos ein bedeutendes Buch ist. Aber jedes ihrer andern Bücher ist, so glaube ich noch immer, ein Meisterwerk.

Lesen zu lernen und, in einem geringeren Grad, schreiben zu lernen sind natürlich die wichtigsten Ereignisse in unserer intellektuellen Entwicklung. Es gibt nichts, was damit zu vergleichen wäre, denn nur wenige Menschen (Helen Keller ist die große Ausnahme) können sich daran erinnern, was es für sie bedeutet hat, sprechen zu lernen. Ich werde meiner ersten Lehrerin, Emma Goldberger, die mich lesen, schreiben und rechnen lehrte, immer dankbar sein. Ich glaube, daß man einem Kind nur lesen, schreiben und rechnen beizubringen braucht; und für manche Kinder ist nicht einmal das notwendig: Sie lernen es von selbst. Alles andere kommt durch den Einfluß der Umwelt – durch die Atmosphäre, in der man aufwächst – und durch Lesen, Sprechen und Denken.

Abgesehen von meinen Eltern, meiner ersten Lehrerin und Selma Lagerlöf hatte mein Freund Arthur Arndt den größten Einfluß auf meine Entwicklung. Arthur Arndt war mit Ernst Moritz von Arndt verwandt, einem der berühmten Begründer des deutschen Nationalismus zur Zeit der Napoleonischen Kriege.[5] Arthur Arndt aber war ein sehr entschiedener Gegner des Nationalismus. Obwohl deutscher Abstammung, war er in Moskau geboren, wo er auch seine Jugend zubrachte. Er war ungefähr zwanzig Jahre älter als ich – also fast dreißig, als ich ihn 1912 das erstemal traf. Er war Ingenieur und hatte an der Universität Riga studiert. Und während der mißlungenen Russischen Revolution von 1905 war er einer der Führer der Rigaer Studenten gewesen. Er war Sozialist, aber er mißtraute den Bolschewiken, von denen er einige der Führer aus der Zeit von 1905 persönlich kannte. Er beschrieb sie als die Jesuiten des Sozialismus, als Menschen, die imstande seien, Unschuldige zu opfern, auch die, die ihnen sehr nahestanden; denn ihre großartigen Endziele rechtfertigten alle Mittel. Arndt war kein überzeugter Marxist, aber er glaubte, daß Marx der bedeutendste Theoretiker des Sozialismus sei. Er fand in mir einen willigen Zuhörer für seine sozialistischen Ideen: Nichts konnte wichtiger sein, als der Armut ein Ende zu machen.

Arndt war auch, noch mehr als mein Vater, an der Bewegung interessiert, die von den Schülern von Ernst Mach und Wilhelm Ostwald begründet wurde: von den sogenannten Monisten. (Zwischen den deutschen und österreichischen Monisten und der berühmten amerikanischen Zeitschrift The Monist, zu der Mach beitrug, bestand eine enge Verbindung.) Die Monisten waren an den Naturwissenschaften interessiert, an der Erkenntnistheorie und an dem, was heute »Wissenschaftstheorie« genannt wird. Viele Wiener Monisten waren Anhänger des »halb-sozialistischen« Josef Popper-Lynkeus, unter ihnen auch Otto Neurath.

Das erste sozialistische Buch, das ich las (wahrscheinlich unter dem Einfluß von Arthur Arndt – es widerstrebte meinem Vater, mich politisch zu beeinflussen), war Edward Bellamys Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887 (Looking Backward). Ich muß damals ungefähr zwölf gewesen sein, und das Buch machte einen großen Eindruck auf mich. Arndt nahm mich auf die sonntäglichen Ausflüge der Monisten in den Wienerwald mit, und da wurden Marxismus und Darwinismus diskutiert. Zweifellos überstieg das meiste davon meine Auffassungsfähigkeit. Aber es war interessant und aufregend.

Einer dieser Sonntagsausflüge der Monisten fiel auf den 28. Juni 1914. Gegen Abend, als wir uns der Wiener Stadtgrenze näherten, hörten wir, daß Erzherzog Franz Ferdinand, der österreichische Thronfolger, in Sarajewo ermordet worden war. Etwa zwei Wochen später fuhr meine Mutter mit meinen beiden Schwestern und mir nach Altaussee, einem Dorf unweit von Salzburg, wo wir unsere Sommerferien verbrachten. Und in Altaussee, an meinem zwölften Geburtstag, bekam ich einen Brief von meinem Vater, in dem er schrieb, daß es ihm leid tue, nicht zu meinem Geburtstag kommen zu können, wie er es vorgehabt habe, »denn es ist leider Krieg«. Da der Brief am Tag der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien ankam, so muß mein Vater ziemlich sicher gewesen sein, daß der Krieg ausbrechen würde.

4 Der Erste Weltkrieg

Ich war also zwölf, als der Erste Weltkrieg ausbrach; und die Kriegsjahre und ihre Folgen waren in jeder Hinsicht entscheidend für meine geistige Entwicklung. Sie machten mich kritisch gegenüber den hergebrachten Meinungen, besonders den politischen Meinungen.

Natürlich wußten damals nur wenige, was Krieg bedeutet. In das ohrenbetäubende Getöse, das der Patriotismus auslöste, stimmten sogar einige Mitglieder unseres vorher alles andere denn kriegsbegeisterten Kreises ein. Mein Vater war traurig und niedergedrückt. Aber sogar Arndt erwartete etwas Gutes vom Krieg: Er glaubte, daß es in Rußland zu einer demokratischen Revolution kommen werde.

Oft habe ich mich später dieser Tage erinnert. Viele Mitglieder unseres Kreises hatten vor dem Krieg politische Theorien diskutiert, die ausgesprochen pazifistisch waren oder mindestens sehr kritisch gegenüber der bestehenden Ordnung in Österreich, gegenüber dem »Dreibund« – dem Bund zwischen Österreich, Deutschland und Italien – und gegenüber der Expansionspolitik Österreichs in den Balkanstaaten, besonders in Serbien. Die Tatsache, daß sie plötzlich gerade diese Politik unterstützten, verblüffte mich.

Heute verstehe ich diese Dinge besser. Es war nicht nur eine Folge des Druckes der öffentlichen Meinung; es war ein Loyalitätskonflikt. Auch Furcht spielte mit herein – die Furcht vor Gewaltmaßnahmen, die während eines Krieges von den Autoritäten gegen Dissidenten kaum vermieden werden können, weil es schwer möglich ist, eine scharfe Linie zwischen Dissidenten und Verrätern zu ziehen. Aber damals war ich sehr erstaunt. Ich wußte natürlich sehr wenig darüber, was mit den sozialistischen Parteien Deutschlands und Frankreichs geschehen war und daß die Internationale sich in Nichts aufgelöst hatte. (Eine ausgezeichnete Beschreibung dieser Vorgänge findet man in den letzten Bänden von Roger Martin du Gards großem Roman Die Thibaults[6])

Für einige Wochen und unter dem Einfluß der Kriegspropaganda in meiner Schule, wurde auch ich von der allgemeinen Stimmung angesteckt: Im Herbst 1914 schrieb ich ein dummes Gedicht, »Das Friedensfest«, in dem ich von der Annahme ausging, daß Österreich und Deutschland dem Angriff widerstanden hätten (ich glaubte damals, daß »wir« die Angegriffenen seien), und in dem ich die Wiederherstellung des Friedens beschrieb und feierte. Obwohl es also kein kriegerisches Gedicht war, schämte ich mich bald gründlich meiner Annahme, daß »wir« die Angegriffenen seien. Es wurde mir bald klar, daß der österreichische Angriff auf Serbien und der deutsche Angriff auf Belgien fürchterliche Dinge waren und daß ein kolossaler Propaganda-Apparat am Werk war, uns zu überreden, daß »unser« Vorgehen moralisch gerechtfertigt sei. Im Winter 1915/16 kam ich zu der Überzeugung – wahrscheinlich unter dem Einfluß der sozialistischen Vorkriegspropaganda –, daß Österreich und Deutschland für eine schlechte Sache kämpften und es deshalb verdienten, den Krieg zu verlieren (und daß das deshalb auch geschehen würde, wie ich naiverweise dachte).

Eines Tages, es muß 1916 gewesen sein, ging ich zu meinem Vater mit einem ziemlich gut vorbereiteten Bericht über die Situation, wie ich sie sah; aber er stimmte viel weniger mit mir überein, als ich erwartet hatte. Er war darüber, was in diesem Krieg Recht und Unrecht war, viel mehr im Zweifel als ich, und auch über den Ausgang. Er hatte natürlich in beiden Fällen recht, und es war klar, daß ich die Dinge in einem zu einfachen Licht gesehen hatte. Trotzdem nahm er meine Ansichten ernst; und nach einer längeren Diskussion war er sogar geneigt, mit mir übereinzustimmen. Auch mein Freund Arndt stimmte zu. Danach hatte ich nur mehr wenige Zweifel.

Inzwischen kämpften alle meine Cousins, die alt genug waren, und viele unserer Freunde in der Armee. Meine Mutter nahm meine Schwestern und mich noch immer für die Ferien in die Berge, und 1916 waren wir wieder im Salzkammergut – diesmal in Ischl, wo wir ein kleines Haus hoch oben auf einem bewaldeten Hang gemietet hatten. Sigmund Freuds Schwester, Rosa Graf, die mit meinen Eltern befreundet war, und ihre Tochter waren mit uns. Ihr Sohn Hermann, der nur fünf Jahre älter war als ich, kam in Uniform, um seinen letzten Urlaub, bevor er an die Front ging, mit seiner Mutter zu verbringen. Bald darauf kam die Nachricht von seinem Tod. Der Schmerz seiner Mutter – und seiner Schwester, der Lieblingsnichte Freuds – war erschütternd. Ich verstand jetzt etwas besser, was diese täglichen, furchtbar langen Listen der Gefallenen, Verwundeten und Vermißten bedeuteten.

Bald danach wurden die innenpolitischen Fragen wieder aktuell. Das alte Österreich war ein Staat mit vielen Nationalsprachen: Es gab Tschechen, Slowaken, Polen, Südslawen (Jugoslawen) und Italienisch sprechende Österreicher. Jetzt hörten wir Gerüchte vom Abfall der Tschechen, Slawen und Italiener und von Überläufern in der österreichischen Armee. Die Auflösung hatte begonnen. Ein Freund unserer Familie, der Militärauditor war, erzählte uns über die pansiawische Bewegung, die er aus beruflichen Gründen studieren mußte, und von Masaryk, einem Philosophen, der an den Universitäten Wien und Prag gelehrt hatte und ein Führer der Tschechen war. Wir hörten von der tschechischen Armee, die in Rußland aus Tschechisch sprechenden österreichischen Kriegsgefangenen gebildet wurde. Und dann hörten wir Gerüchte von Todesurteilen wegen Verrats und von der Ausübung einer Schreckensherrschaft, die sich gegen alle jene richtete, die des Verrats gegen den Staat verdächtig waren.

5 Ein philosophisches Problem aus der Kindheit: Die Unendlichkeit

Ich bin schon seit langem der Ansicht, daß es echte philosophische Probleme gibt und nicht bloß unwichtige Vexierfragen, die aus einem Mißbrauch der Sprache entstehen (»linguistic puzzles«). Die Existenz einiger dieser Probleme ist unbestreitbar. Es ist nicht verwunderlich, daß ich auf eines stieß, als ich noch ein Kind war; vielleicht war ich acht Jahre alt.

Irgendwie hatte ich vom Sonnensystem gehört und von der Unendlichkeit des Weltraums (offenbar Newtons Raum), und ich plagte mich damit ab, das zu verstehen. Ich konnte mir weder vorstellen, daß der Raum endlich sei (denn was war denn dann außerhalb des Weltraums?) noch daß der Raum unendlich sei. Mein Vater schlug vor, daß ich einen seiner Brüder um Rat fragen sollte, der, wie mein Vater mir sagte, es gut verstand, solche Dinge zu erklären. Dieser Onkel fragte mich zunächst, ob es mir Schwierigkeiten mache, mir eine Reihe von Zahlen vorzustellen, die immer weiterging, so daß auf jede Zahl eine weitere folgte. Nein, damit hatte ich keine Schwierigkeiten. Dann sagte er mir, ich solle mir einen großen Stapel von Ziegeln vorstellen und dann noch einen Ziegel dazugeben und noch einen und noch einen, ohne Ende; mein Stapel würde niemals den Weltraum ganz ausfüllen. Ich stimmte etwas zögernd zu, daß das eine befriedigende Antwort sei; aber ich war nicht wirklich zufrieden. Es war mir natürlich unmöglich, die Bedenken zu formulieren, die ich immer noch hatte: Es war, wie ich heute weiß, der Unterschied zwischen der potentiellen und der aktuellen Unendlichkeit, und die Unmöglichkeit, die aktuelle Unendlichkeit auf die potentielle zurückzuführen. Mein Problem war natürlich ein Teil – der räumliche Teil – von Kants erster Antinomie; und es ist, besonders wenn der zeitliche Teil dazukommt, ein ernstes und noch immer ungelöstes philosophisches Problem[7] – insbesondere seit Einsteins Hoffnung auf eine Lösung (nach der das Universum als ein geschlossener Riemannscher Raum mit einem endlichen Radius anzusehen sei) recht zweifelhaft geworden ist. Ich dachte natürlich nicht im entferntesten daran, daß das Problem, das mich plagte, ein ungelöstes Problem sein könnte. Ich glaubte vielmehr, daß das eine Frage sei, die ein intelligenter Erwachsener, wie zum Beispiel mein Onkel, verstehen müsse, während ich einfach zu unwissend war oder vielleicht zu jung oder zu dumm, um die wahre Lösung ganz zu verstehen.

Ich erinnere mich an mehrere ähnliche Probleme – wirkliche Probleme, nicht unwichtige Vexierfragen – aus einer späteren Zeit, als ich zwölf oder dreizehn war, zum Beispiel das Problem von der Herkunft des Lebens, das von Darwins Theorie offengelassen wird, und ob das Leben einfach ein chemischer Prozeß ist. (Ich war für eine Theorie, die die Organismen als chemische Prozesse – als Flammen – interpretiert.)

Das sind, glaube ich, fast unvermeidliche Fragen, die jeden beunruhigen müssen, der von Darwin gehört hat, ob Kind oder Erwachsener. Die Tatsache, daß heute an diesen Problemen experimentell gearbeitet wird, beeinträchtigt keineswegs deren philosophischen Charakter. Wir dürfen nicht in anmaßender Art erklären, daß es keine echten philosophischen Probleme gebe oder daß sie, falls sie existieren, unlösbar (obzwar vielleicht auflösbar) seien.

Meine eigene Einstellung zu diesen Problemen blieb für lange Zeit dieselbe. Ich hielt es nicht für möglich, daß irgendeine der Fragen, die mich beschäftigten, nicht schon lange gelöst sei; und noch weniger, daß irgendeine von ihnen neu sein könnte. Ich zweifelte nicht daran, daß Leute wie der große Wilhelm Ostwald, der Herausgeber der Zeitschrift Das monistische Jahrhundert, alle Antworten wüßten. Meine Schwierigkeiten, so nahm ich als selbstverständlich an, waren nur durch meine Unkenntnis verursacht.

6 Mein erster philosophischer Mißerfolg: Das Problem des Essentialismus

Ich kann mich an die erste Diskussion des ersten philosophischen Problems erinnern, das entscheidend für meine geistige Entwicklung wurde. Die Frage entstand daraus, daß ich es ablehnte, Worten und ihrer Bedeutung (oder ihrem »wahren Sinn«) zu große Wichtigkeit beizumessen.

Ich muß ungefähr fünfzehn gewesen sein. Mein Vater hatte mir vorgeschlagen, einiges aus Strindbergs Autobiographie zu lesen. Ich weiß nicht mehr, welche der Stellen es waren, die mich dazu veranlaßten, in einem Gespräch mit meinem Vater etwas zu kritisieren, was mir als eine obskurantistische Einstellung Strindbergs erschien: Es war sein Versuch, etwas Wichtiges aus der »wahren« Bedeutung von gewissen Worten abzuleiten. Aber ich erinnere mich, wie es mich störte, ja wie betroffen ich war, daß mein Vater meinen Standpunkt nicht verstand. Das Problem schien mir klar zu sein und um so klarer, je länger unsere Diskussion dauerte. Und als wir spät am Abend unsere Diskussion abbrachen, mußte ich mir eingestehen, daß ich keinen Erfolg gehabt hatte. Eine wirkliche Kluft hatte sich über dieser wichtigen Frage zwischen uns aufgetan. Ich erinnere mich, daß ich nach der Diskussion versuchte, mir die Richtlinie, die Maxime, einzuprägen, niemals über Worte und ihre »wahre« Bedeutung zu argumentieren; denn solche Diskussionen sind irreführend und unwichtig. Ich erinnere mich auch, daß ich nicht daran zweifelte, daß diese einfache Richtlinie oder Maxime wohlbekannt und weithin akzeptiert sein müsse: Ich hatte den Verdacht, daß sowohl Strindberg als auch mein Vater in diesen Dingen etwas rückständig waren.

Viele Jahre später fand ich heraus, daß ich ihnen Unrecht getan hatte und daß der Glaube an die Wichtigkeit von Worten und besonders von Definitionen fast universell war. Die Einstellung, die ich später »Essentialismus«[8] nannte, ist noch immer weit verbreitet; und das Gefühl des Versagens, des Mißerfolgs, das ich damals als Mittelschüler hatte, wiederholte sich oft in späteren Jahren.

Ich erfuhr die erste Wiederholung dieses Gefühls des Versagens, als ich versuchte, einige der philosophischen Bücher aus der Bibliothek meines Vaters zu lesen. Ich fand bald heraus, daß die Einstellung Strindbergs und meines Vaters weit verbreitet war. Das verursachte mir große Schwierigkeiten, und ich faßte eine Abneigung gegen die Philosophie. Mein Vater hatte mir vorgeschlagen, es mit Spinoza zu versuchen (vielleicht als eine Kur). Leider machte ich mich nicht an Spinozas Briefe, sondern an die Ethik und die Prinzipien der Philosophie des Descartes, beide voll von Definitionen, die mir willkürlich und zwecklos vorkamen und die, sofern überhaupt ein Problem vorlag, den problematischen Punkt als bewiesen annahmen. Das Resultat war, daß ich eine lebenslängliche Abneigung gegen das Theoretisieren über Gott davontrug. Theologie ist, so glaube ich noch immer, ein Symptom des Unglaubens. Ich hatte auch das Gefühl, daß die Ähnlichkeit zwischen der Methode der Geometrie – der Gegenstand, der mich in der Schule am meisten interessierte – und Spinozas Art, more geometrico vorzugehen, sehr oberflächlich war. Da war Kant etwas ganz anderes. Obwohl ich die Kritik der reinen Vernunft viel zu schwer fand, konnte ich doch sehen, daß es sich da um wirkliche Probleme handelte. Ich erinnere mich, wie beeindruckt und verwirrt ich von der merkwürdigen Anordnung der Antinomien war, nachdem ich versucht hatte, mit beschränktem Verständnis, aber mit Faszination das Vorwort zur zweiten Auflage der Kritik (in der Ausgabe von Benno Erdmann) zu lesen, und weiterblätternd auf diese Anordnung der Antinomien stieß. Ich konnte nicht verstehen, worum es sich handelte. Ich konnte nicht verstehen, was Kant (oder irgend jemand anderer) meinte, wenn er sagte, daß die Vernunft sich selbst widersprechen könne. Trotzdem sah ich, als ich die erste Antinomie las, daß es sich hier um wirkliche Probleme handelte; ich lernte auch aus dem Vorwort, daß man Mathematik und Physik braucht, um diese Dinge zu verstehen.

Hier muß ich mich aber dem Problem zuwenden, das jener Diskussion mit meinem Vater zugrunde lag, an deren Eindruck ich mich so deutlich erinnere. Es ist ein Problem, das mich immer noch von den meisten zeitgenössischen Philosophen trennt. Und weil es ein Problem ist, das sich als so entscheidend für mein späteres Leben als Philosoph herausgestellt hat, so habe ich das Gefühl, daß ich es hier ausführlich besprechen muß, auch auf die Gefahr hin, daß das zu einem längeren Exkurs führt.

7 Ein langer Exkurs über den Essentialismus: Was mich immer noch von den meisten zeitgenössischen Philosophen trennt

Ich nenne diesen Abschnitt aus zwei Gründen einen Exkurs: erstens, weil die Art, in der ich hier (im dritten Absatz) meinen Anti-Essentialismus formuliere, zweifellos durch spätere Einsichten beeinflußt ist; und zweitens, weil die anschließenden Teile dieses Abschnitts sich weniger mit meiner intellektuellen Entwicklung befassen (die allerdings nicht unberücksichtigt bleibt), als vielmehr mit der Besprechung eines Problems, dessen Klärung mich mein ganzes Leben beschäftigt hat.

Ich möchte nicht behaupten, daß ich mir schon mit fünfzehn Jahren über die hier folgende Formulierung klar gewesen wäre, doch kann ich heute die Einstellung, zu der ich in jener Diskussion mit meinem Vater gelangte und von der im vorigen Abschnitt die Rede war, nicht besser als folgendermaßen beschreiben:

Laß dich nie dazu verleiten, Probleme ernst zu nehmen, bei denen es um Worte und ihre Bedeutung geht. Was man ernst nehmen muß, sind Fragen und Behauptungen über Tatsachen: Theorien und Hypothesen; die Probleme, die sie lösen; und die Probleme, die sie aufwerfen.

Diesen Rat, den ich mir selbst gab, werde ich im folgenden meine anti-essentialistische Richtschnur oder Maxime nennen. Abgesehen von dem Hinweis auf Theorien und Hypothesen, der wahrscheinlich wesentlich späteren Datums ist, drückt diese Richtschnur oder Maxime recht gut die Gefühle aus, die mich bewegten, als mir zum erstenmal bewußt wurde, in welche Fallstricke man sich verfängt, wenn man sich in Grübeleien oder in Streitigkeiten über Worte und ihre Bedeutungen einläßt. Ich glaube noch immer, daß es der sicherste Weg ins Verderben ist, echte Probleme zugunsten von Wortstreitigkeiten zu vernachlässigen.

An der Klärung dieser Frage hinderte mich lange Zeit der Umstand, daß ich naiverweise überzeugt war, daß das alles wohlbekannt sein müsse, insbesondere unter Philosophen, sofern diese nur einigermaßen auf dem laufenden waren. Als ich später begann, mich ernsthaft mit philosophischen Büchern zu beschäftigen, veranlaßte mich diese Überzeugung, zu versuchen, mein Problem – die weitgehende Unwichtigkeit von Worten – mit einem der bekannten Probleme der Philosophie zu identifizieren. So kam ich zu dem Schluß, daß es mit dem klassischen Universalienproblem nahe verwandt ist. Ich bemerkte zwar recht bald, daß es mit dem klassischen Problem nicht identisch war, doch ich bemühte mich sehr, in ihm eine Spielart dieses klassischen Problems zu sehen. Das war ein Fehler; er führte aber dazu, daß ich mich für das Universalienproblem und seine Geschichte zu interessieren begann, und ich kam bald zu dem Schluß, daß sich hinter dem klassischen Problem der Universalbegriffe und ihrer Bedeutung (oder ihres Sinnes) ein viel tieferes und wichtigeres Problem verbarg: das Problem der universellen Gesetze und ihrer Wahrheit, also das Problem der Gesetzmäßigkeiten in der Natur.

Das Universalienproblem wird auch heute noch so behandelt, als sei es ein Problem von Worten oder ein Problem des Sprachgebrauchs; oder ein Problem der Ähnlichkeit von Situationen und der diesen entsprechenden Ähnlichkeiten unserer sprachlichen Symbole. Mir schien es aber klar, daß es sich um ein sehr viel allgemeineres Problem handelte: daß es im Grunde um das Problem geht, wie wir auf biologisch ähnliche Situationen ähnlich reagieren können. Da alle (oder fast alle) Reaktionen, biologisch gesehen, einen antizipatorischen Wert haben, so kommen wir zu dem Problem der Antizipation oder der Erwartung; und mit diesem Problem kommen wir zu dem der Anpassung an Regelmäßigkeiten oder an Gesetzmäßigkeiten.

Nun habe ich mein ganzes Leben lang nicht nur an die Existenz einer »Außenwelt« (wie es die Philosophen nennen) geglaubt, sondern ich habe auch die entgegengesetzte Auffassung als eine Ansicht betrachtet, die nicht ernst zu nehmen ist. Das heißt nicht, daß ich in dieser Frage stets mit mir einig gewesen wäre und nie mit dem »neutralen Monismus« oder mit ähnlichen idealistischen Auffassungen experimentiert hätte. Doch war ich immer ein Anhänger des Realismus, und dadurch wurde ich darauf aufmerksam, daß der Ausdruck »Realismus« im Zusammenhang mit dem Universalienproblem in einem ganz anderen Sinn gebraucht wurde, nämlich um die dem Nominalismus entgegengesetzte Auffassung zu bezeichnen. Um diesen etwas irreführenden Sprachgebrauch zu vermeiden, führte ich den Ausdruck »Essentialismus« ein (also etwa »Wesensphilosophie«), um alle dem Nominalismus entgegengesetzten klassischen Auffassungen zu bezeichnen, insbesondere die Theorien von Platon und Aristoteles und, unter den modernen Theorien, die »Wesensschau« Edmund Husserls. Ich führte den Ausdruck »Essentialismus« etwa 1935 ein, während der Arbeit über Das Elend des Historizismus (The Poverty of Historicism; siehe das Vorwort zur deutschen Übersetzung).

Zumindest zehn Jahre bevor ich diesen Namen wählte, war mir bewußt geworden, daß mein eigenes Problem im Gegensatz zum klassischen Universalienproblem (und seiner biologischen Variante) ein Problem der Methode war. Schließlich war ja jene Maxime, die ich mir ursprünglich eingeprägt hatte, darauf gerichtet gewesen, auf eine bestimmte Art zu denken und vorzugehen. Deshalb hatte ich, lange bevor ich die Ausdrücke Essentialismus und Anti-Essentialismus einführte, den Ausdruck »Nominalismus« durch das Prädikat »methodologisch« eingeschränkt und jene Einstellung, die meiner Maxime entsprach, als »methodologischen Nominalismus« bezeichnet. Heute erscheint mir dieser Name ein wenig irreführend. Die Wahl des Wortes »Nominalismus« ergab sich aus meinem Versuch, meine Auffassung mit einer allgemein bekannten Auffassung zu identifizieren oder wenigstens Ähnlichkeiten mit einer solchen Auffassung zu finden. Den klassischen »Nominalismus« habe ich aber niemals akzeptiert.

Zwei Diskussionen in den frühen zwanziger Jahren hatten einen gewissen Einfluß auf diese Ideen. Die erste hatte ich mit Karl Polanyi, dem Wirtschaftswissenschaftler und Theoretiker der Politik. Polanyi meinte, mein »methodologischer Nominalismus« sei charakteristisch für die Naturwissenschaften, passe aber nicht für die Sozialwissenschaften. Die zweite Diskussion hatte ich kurz darauf mit Heinrich Gomperz, einem Denker von großer Originalität und Gelehrsamkeit, der mich dadurch einigermaßen aus der Fassung brachte, daß er meine Auffassung als »realistisch« in beiden Bedeutungen des Wortes bezeichnete.

Heute glaube ich, daß Polanyi und Gomperz beide recht hatten. Polanyi hatte recht, weil rein verbale Streitigkeiten in den Naturwissenschaften praktisch keine Rolle spielen, während Wortklaubereien in dieser oder jener Form in den Sozialwissenschaften gang und gäbe waren und es noch immer sind. Darüber hinaus würde ich heute sagen[9], daß die sozialen Beziehungen in vieler Hinsicht zu dem gehören, was ich jetzt »die dritte Welt« oder besser »Welt 3« nenne; also zur Welt der Theorien, der Bücher, der Ideen, der Probleme; zu einer Welt, die seit Platon – der sie als eine Welt der Begriffe ansah – mit essentialistischen Methoden untersucht worden ist. Gomperz hatte recht, weil jemand, der als Realist an eine »Außenwelt« glaubt, notwendigerweise an die Existenz eines Kosmos (im Gegensatz zu einem Chaos), also an Regelmäßigkeiten glauben muß. Ich stand dem klassischen Essentialismus kritischer gegenüber als dem Nominalismus: Ich substituierte das Problem der biologischen Anpassung an Regelmäßigkeiten für das Problem der Existenz von Ähnlichkeiten, aber ich sah nicht, daß ich dadurch dem »Realismus« näher kam als dem Nominalismus; denn Regelmäßigkeiten sind real, während Ähnlichkeiten vom Standpunkt des Betrachters abhängen.

Um zu erklären, wie ich diese Dinge heute sehe, will ich eine Tafel der Ideen verwenden, die ich zum erstenmal in »On the Sources of Knowledge and of Ignorance« veröffentlicht habe.[10]

Die Tafel ist an sich ganz trivial; die logische Analogie zwischen der linken Seite und der rechten Seite ist ziemlich gut bekannt. Man kann aber die Tafel dazu verwenden, meine anti-essentialistische Maxime nochmals zu erklären. Diese kann jetzt folgendermaßen formuliert werden:

Obwohl die linke und die rechte Seite dieser Tafel logisch vollkommen analog sind, ist die linke Seite philosophisch unwichtig, während die rechte Seite philosophisch äußerst wichtig ist.[11]

Daraus folgt, daß die Sprachphilosophen, die sich mit dem Sinn der Worte befassen, auf der falschen Fährte sind. Die in intellektueller Hinsicht einzig erstrebenswerten Dinge sind wahre Theorien, oder doch wenigstens Theorien, die der Wahrheit nahekommen; zumindest näher als andere (konkurrierende) Theorien, beispielsweise ältere Theorien.

Das werden, vermutlich, die meisten Philosophen zugeben; aber sie werden geneigt sein, folgendermaßen zu argumentieren: Ob eine Theorie wahr ist, oder neu, oder intellektuell wichtig, das hängt von ihrem Sinn ab, und der Sinn einer Theorie (sofern sie grammatikalisch eindeutig ist) ist eine Funktion des Sinnes der Worte, mittels derer die Theorie formuliert wird. (Eine Funktion muß auch hier, ähnlich wie in der Mathematik, der Reihenfolge der Argumente Rechnung tragen.)

Diese Auffassung vom Sinn einer Theorie scheint fast selbstverständlich zu sein; sie ist weit verbreitet und wird oft ganz unbewußt als wahr hingenommen.[12] Dennoch ist kaum etwas Wahres daran. Ich würde ihr ungefähr folgendes entgegensetzen:

Die Beziehung zwischen einer Theorie (oder einer Aussage) und den zu ihrer Formulierung verwendeten Worten ist in verschiedener Hinsicht mit der Beziehung zwischen geschriebenen Worten und den zu ihrer Niederschrift verwendeten Buchstaben vergleichbar.

Es ist klar, daß Buchstaben nicht in demselben Sinn »Bedeutung« haben wie Worte; obwohl wir natürlich die Buchstaben kennen müssen – das heißt, ihre »Bedeutung« (in einem andern Sinn) kennen müssen –, wenn wir die Worte erkennen und so ihren Sinn oder ihre Bedeutung feststellen wollen. Ungefähr das gleiche läßt sich über das Verhältnis zwischen Worten und Sätzen oder Theorien sagen.

Buchstaben spielen bei der Formulierung von Worten eine lediglich technische oder pragmatische Rolle. Meiner Meinung nach spielen Worte ebenfalls eine lediglich technische oder pragmatische Rolle bei der Formulierung von Theorien. So sind also Buchstaben wie Worte lediglich Mittel zum Zweck (zu verschiedenen Zwecken). Und die einzigen intellektuell wichtigen Zwecke sind: die Formulierung von Problemen; das vorläufige Aufstellen von Theorien zur Lösung dieser Probleme und die kritische Diskussion der konkurrierenden Theorien. Die kritische Diskussion überprüft die vorgeschlagenen Theorien im Hinblick darauf, ob sie das vorliegende Problem rational oder intellektuell lösen, und im Hinblick auf ihre Wahrheit oder ihre Wahrheitsnähe. Wahrheit ist das wichtigste regulative Prinzip in der Kritik von Theorien; ein anderes ist ihre Fähigkeit, neue Probleme aufzuwerfen und zu lösen. (Siehe Conjectures and Refutations, Kapitel 10.)

Es gibt einige gute Beispiele, die zeigen, daß zwei Theorien T1 und T2, die mit Hilfe von ganz verschiedenen (nicht ein-eindeutig ineinander übersetzbaren) Worten formuliert sind, nichtsdestoweniger logisch äquivalent sein können, so daß man sagen kann, daß T1 und T2 lediglich verschiedene Formulierungen einer und derselben Theorie sind. Das zeigt, daß es ein Fehler ist, anzunehmen, der logische »Sinn« einer Theorie sei durch den »Sinn« ihrer Worte bestimmt. (Um die Äquivalenz von T1 und T2 zu zeigen, mag es manchmal notwendig sein, eine reichere Theorie T3 zu konstruieren, in die sowohl T1 wie auch T2 übersetzt werden können. Beispiele dafür sind verschiedene Axiomatisierungen der projektiven Geometrie; auch der Partikel- und der Wellenformalismus der Quantenmechanik, deren Äquivalenz sich dadurch beweisen läßt, daß man beide in eine Operatorensprache übersetzt.[13])

Es ist natürlich ganz klar, daß die Veränderung eines einzigen Wortes den Sinn einer Aussage grundlegend ändern kann, so wie die Veränderung eines einzigen Buchstabens den Sinn eines Wortes und damit den Sinn einer Theorie grundlegend ändern kann – was jeder, der sich für die Interpretation etwa von Parmenides interessiert, verstehen wird. Aber die Fehler von Kopisten und Druckern, so irreführend sie auch sein mögen, lassen sich doch häufig aus dem Zusammenhang heraus verbessern.

Jeder, der einmal übersetzt hat und der sich darüber Gedanken gemacht hat, weiß, daß es keine Übersetzung gibt, die grammatikalisch korrekt und außerdem nahezu wörtlich ist. Eine gute Übersetzung ist eine Interpretation des Originaltextes; ich würde so weit gehen zu sagen, daß eine gute Übersetzung eines nicht-trivialen Textes eine theoretische Rekonstruktion sein muß. Sie wird vielleicht sogar zum Teil schon ein Kommentar sein. Eine gute Übersetzung muß immer dem Original getreu und zugleich frei sein. Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben, daß bei dem Versuch, eine rein theoretische Schrift zu übersetzen, ästhetische Erwägungen keine Rolle spielen. Man braucht nur an Theorien wie die von Newton oder Einstein zu denken, um zu sehen, daß eine Übersetzung, die zwar den Inhalt der Theorie wiedergibt, aber gewisse innere Symmetrien nicht herausbringt, unbefriedigend sein wird. Das kann so weit gehen, daß jemand, der nur eine solche Übersetzung kennt und dann diese Symmetrien entdeckt, mit Recht glauben darf, er habe eine selbständige Leistung vollbracht und ein Theorem entdeckt, wenn auch dieses Theorem in erster Linie von ästhetischem Interesse ist. Aus ähnlichen Gründen ist eine Versübersetzung von Xenophanes, Parmenides, Empedokles oder Lukrez einer sonst gleichwertigen Prosaübersetzung vorzuziehen.[14]

Nun mag eine Übersetzung wohl schlecht sein, weil sie nicht hinreichend genau ist; aber eine genaue Übersetzung eines schwierigen Textes gibt es nicht. Und wenn zwei Sprachen eine sehr verschiedene Struktur haben, dann können manche Theorien nahezu unübersetzbar sein (wie es Benjamin Lee Whorf[15] so schön gezeigt hat). Sind die Sprachen allerdings so nahe verwandt wie die lateinische mit der griechischen, dann brauchen unter Umständen nur einige Wörter neu geprägt zu werden, damit eine Übersetzung möglich wird. Aber in anderen Fällen kann es notwendig sein, anstelle einer Übersetzung einen ausführlichen Kommentar zu geben.[16]

Bedenkt man das alles, dann sieht man, daß die Idee einer »exakten« Sprache oder die Idee »sprachlicher Exaktheit« auf einem Mißverständnis beruht. Wollte man »Exaktheit« in meiner Tafel der Ideen (siehe oben) unterbringen, dann würde sie auf der linken Seite stehen, denn die sprachliche Exaktheit einer Aussage würde ja ganz von der Exaktheit der verwendeten Worte abhängen; ihr Analogon auf der rechten Seite könnte vielleicht »Gewißheit« sein. Ich habe jedoch diese beiden Ideen nicht in meine Tafel aufgenommen, weil sie so konstruiert ist, daß zumindest auf der rechten Seite nur wertvolle Ideen stehen. Aber Exaktheit und Gewißheit sind falsche Ideale. Sie sind unerreichbar und deshalb höchst irreführend, wenn man sich an ihnen unkritisch orientiert. Das Streben nach Exaktheit entspricht dem Streben nach Gewißheit; und auf beides sollte man verzichten.

Natürlich will ich damit nicht sagen, daß größere Exaktheit, etwa einer Voraussage oder sogar einer Formulierung, nicht gelegentlich sehr wünschenswert sein kann. Was ich meine, ist, daß ein Streben nach größerer Exaktheit – besonders sprachlicher Exaktheit – um ihrer selbst willen niemals wünschenswert ist, denn die Folge ist gewöhnlich ein Verlust an Klarheit. Eine andere Folge ist die Verschwendung von Zeit und Kraft auf terminologische Vorstudien, die sich oft als nutzlos erweisen, weil sie vom wirklichen Fortschritt der Problemsituation überholt werden: Man soll nie versuchen, exakter zu sein, als es die Problemsituation erfordert.

Ich kann meinen Standpunkt vielleicht folgendermaßen formulieren: Jeder Zuwachs an Klarheit ist an sich intellektuell wertvoll; ein Zuwachs an Präzision oder Exaktheit hat – wenn überhaupt – nur einen pragmatischen Wert als Mittel zu einem bestimmten Zweck. Gewöhnlich ist dieser Zweck ein größeres Maß an Prüfbarkeit oder Kritisierbarkeit, das von der Problemsituation verlangt wird. Die Problemsituation kann zum Beispiel verlangen, daß wir zwischen zwei konkurrierenden Theorien unterscheiden, die zu Voraussagen führen, die nur dann unterscheidbar werden, wenn wir den Grad der Exaktheit unserer Messungen erhöhen.[17]

Es ist klar, daß diese Auffassung grundverschieden ist von der, die stillschweigend von zahlreichen modernen Wissenschaftstheoretikern vertreten wird. Ihre Einstellung zur Frage der Exaktheit geht, wie ich vermute, auf jene Zeit zurück, da Mathematik und Physik als die vorbildlich exakten Wissenschaften galten. Ihr Vorbild hat die Wissenschaftler und auch die wissenschaftlich interessierten Philosophen mit Recht tief beeindruckt. Sie fühlten sich geradezu verpflichtet, der mathematischen Exaktheit nachzueifern und sich ihrer würdig zu erweisen; vielleicht in der Hoffnung, daß sich aus der Exaktheit, gewissermaßen als Nebenprodukt, fruchtbare Resultate ergeben werden. Aber die Fruchtbarkeit der Resultate ist keine Folge der Exaktheit. Die Fruchtbarkeit kommt daher, daß neue Probleme gesehen werden, wo vorher keine gesehen wurden, und daß neue Wege zu ihrer Lösung gefunden werden.

Aber ich will meine Bemerkungen zur Geschichte der zeitgenössischen Philosophie bis ans Ende dieses Exkurses zurückstellen und mich hier nochmals der Frage nach dem Sinn oder der Bedeutung einer Aussage oder einer Theorie zuwenden.

Eingedenk meiner Maxime, niemals über Worte zu streiten, bin ich durchaus bereit, gewissermaßen achselzuckend zuzugeben, daß es Bedeutungen des Wortes »Bedeutung« geben mag, derart, daß die Bedeutung einer Theorie ganz von der Bedeutung der Worte abhängt, die in einer sehr expliziten Formulierung der Theorie verwendet werden. (Vielleicht gehört Freges »Sinn« hierher, obwohl vieles, was er sagt, dagegen spricht.) Ich leugne natürlich nicht, daß man in der Regel die Worte verstehen muß, um eine Theorie verstehen zu können (obwohl das keineswegs allgemein zutrifft, wie die Existenz von impliziten Definitionen zeigt). Was aber eine Theorie interessant oder wichtig macht – was man zu verstehen sucht, wenn man eine Theorie verstehen will –, ist etwas anderes. Um es zunächst rein intuitiv und vielleicht etwas vage zu formulieren: Was eine Theorie interessant macht, das ist ihre logische Beziehung zur jeweils herrschenden Problemsituation; ihre Beziehung zu vorausgegangenen und zu konkurrierenden Theorien; ihre Fähigkeit, bestehende Probleme zu lösen und neue Probleme in Vorschlag zu bringen. Anders gesagt, hängt der Sinn oder die Bedeutung einer Theorie von sehr verschiedenen und weitreichenden logischen Zusammenhängen ab, und die Bedeutung dieser Zusammenhänge ihrerseits hängt wiederum von den verschiedenen Theorien, Problemen und Problemsituationen ab, die diese Zusammenhänge konstituieren.

Das Interessante ist, daß man diese scheinbar vage (und wie man sagen könnte, ganzheitliche oder »holistische«) Idee von der Bedeutung einer Theorie rein logisch analysieren und weitgehend klarmachen kann – mittels der Idee des Gehalts eines Satzes oder einer Theorie.

Wir müssen vor allem zwei intuitiv recht verschiedene, aber logisch nahezu identische Ideen des Gehalts unterscheiden, die ich gelegentlich als »logischen Gehalt« und als »informativen Gehalt« bezeichnet habe; einen Sonderfall des letzteren habe ich auch als »empirischen Gehalt« bezeichnet.

Den logischen Gehalt eines Satzes oder einer Theorie kann man dem gleichsetzen, was Tarski als »Folgerungsmenge« bezeichnet hat; also der Menge aller (nicht-tautologischen) Folgerungen, die sich aus dem Satz oder der Theorie logisch ableiten lassen.

Bezüglich des informativen Gehaltes (wie ich ihn genannt habe) müssen wir uns mit der intuitiven Vorstellung befassen, daß Sätze oder Theorien um so mehr besagen, »je mehr sie verbieten« oder ausschließen.[18] Diese intuitive Idee führt zu einer Definition des informativen Gehaltes, die manchem Leser absurd erschienen ist: Der informative Gehalt einer Theorie ist die Menge der Sätze, die mit der Theorie unvereinbar sind.[19]

Man sieht sofort, daß die Elemente dieser Menge mit den Elementen des logischen Gehalts in einer ein-eindeutigen Beziehung stehen: Für jedes Element der einen Menge gibt es ein entsprechendes Element in der anderen Menge, nämlich seine Negation.

Wir finden also, daß immer dann, wenn die logische Stärke einer Theorie oder ihre Tragweite oder der Reichtum an Information, den sie übermittelt, zunimmt oder abnimmt, sowohl ihr logischer Gehalt als auch ihr informativer Gehalt gleichfalls zunehmen oder abnehmen müssen. Man sieht daraus, daß die beiden Ideen einander nahe verwandt sind: Zwischen dem, was über die eine, und dem, was über die andere gesagt werden kann, besteht eine ein-eindeutige Beziehung. Das zeigt, daß meine Definition des informativen Gehalts nicht gänzlich absurd ist.

Aber es bestehen auch Unterschiede zwischen den beiden. Für den logischen Gehalt gilt zum Beispiel die folgende Transitivitatsregel: Wenn h ein Element des Gehalts von α und c ein Element des Gehalts von b ist, dann ist c auch ein Element des Gehalts von a. Es gibt natürlich eine entsprechende Regel für den informativen Gehalt, doch ist das keine einfache Transitivitätsregel.[20]

Der Gehalt eines jeden (nicht-tautologischen) Satzes – etwa einer Theorie t – ist unendlich. Nehmen wir zum Beispiel eine unendliche Liste von Sätzen a, b, c, ... an, die in Paaren einander widersprechen und von denen keiner t logisch impliziert. (Für die meisten t’s wären Sätze wie a: »Die Anzahl der Planeten ist o«, b: »Die Anzahl der Planeten ist 1« usw. geeignet.) Der Satz »t oder α oder beide« ist dann aus t ableitbar und gehört folglich zum logischen Gehalt von t, und dasselbe gilt für b und für jeden anderen Satz der Liste. Aufgrund unserer Annahmen über a, b, c, … läßt sich nun unschwer zeigen, daß von den Sätzen der Folge »t oder α oder beide«, »t oder b oder beide« … keiner aus einem der andern ableitbar ist, das heißt, daß keiner dieser Sätze einen der anderen impliziert. Folglich muß der logische Gehalt von t unendlich sein.

Dieses einfache Resultat bezüglich des logischen Gehalts einer nicht-tautologischen Theorie ist natürlich wohlbekannt. Das Argument ist trivial, da es auf einer trivialen Operation mit dem (nicht-exklusiven) logischen »oder« beruht.[21] So liegt die Frage nahe, ob nicht die Unendlichkeit des Gehalts eine triviale Angelegenheit ist, die allein von der Existenz solcher Sätze wie »t oder α oder beide« abhängt, die das Ergebnis einer trivialen Methode sind, t durch einen schwächeren Satz zu ersetzen. Beim informativen Gehalt wird jedoch sofort deutlich, daß die Sache nicht ganz so trivial ist, wie sie zu sein scheint.

Nehmen wir an, daß es sich bei der betreffenden Theorie um Newtons Gravitationstheorie handelt; nennen wir sie N. Dann gehört jeder Satz und daher jede Theorie, die mit Nunvereinbar ist, zum informativen Gehalt von N. Nennen wir Einsteins Gravitationstheorie E. Da die beiden Theorien logisch unvereinbar sind, gehört jede zum informativen Gehalt der andern; jede schließt die andere aus oder verbietet sie.

Das zeigt sehr anschaulich, daß der informative Gehalt einer Theorie t in einem alles eher als trivialen Sinn unendlich ist: Jede Theorie, die mit t unvereinbar ist, und somit jede künftige Theorie, die irgendwann an die Stelle von t treten mag (etwa infolge eines experimentum crucis, das gegen t entschieden hat), gehört offenkundig zum informativen Gehalt von t. Aber es ist ebenso offenkundig, daß wir diese Theorien nicht im voraus kennen oder konstruieren können: Newton konnte Einstein oder Einsteins Nachfolger nicht vorhersehen.

Es ist jetzt natürlich leicht, eine genau entsprechende, wenn auch nicht ganz so anschauliche intuitive Situation zu finden, die den logischen Gehalt betrifft: Da Ε zum informativen Gehalt von Ν gehört, gehört nicht-E zum logischen Gehalt von N; nicht-E wird von Ν impliziert, eine Tatsache, die natürlich weder Newton noch sonst jemandem bekannt sein konnte, bevor E entdeckt war.

Ich habe in Vorträgen diese interessante Situation oft dadurch beschrieben, daß ich sagte: Wir wissen nie, wovon wir reden. Denn immer wenn wir eine Theorie vorschlagen oder zu verstehen suchen, so sind es zugleich ihre logischen Implikationen, die wir vorschlagen oder zu verstehen suchen; das heißt, alle jene Sätze, die aus ihr folgen. Das aber ist, wie wir gesehen haben, eine hoffnungslose Aufgabe: Es gibt eine unendliche Zahl von unvorhersehbaren nicht-trivialen Sätzen, die zum informativen Gehalt einer Theorie gehören, und eine genau entsprechende unendliche Zahl von Sätzen, die zu ihrem logischen Gehalt gehören. Wir können also niemals sämtliche Implikationen einer Theorie – das heißt, ihre volle Bedeutung – kennen oder verstehen.

Das ist, glaube ich, soweit es um den logischen Gehalt geht, ein überraschendes Ergebnis, auch wenn es bezüglich des informativen Gehalts recht selbstverständlich erscheint. (Obwohl ich das in meinen Vorlesungen seit vielen Jahren bespreche, habe ich es nur einmal in einer Veröffentlichung erwähnt gefunden.[22]) Es zeigt unter anderem, daß die Aufgabe, eine Theorie zu verstehen, eine niemals endende Aufgabe ist, und daß es grundsätzlich möglich ist, Theorien immer besser zu verstehen. Es zeigt außerdem, daß wir, wenn wir eine Theorie besser verstehen möchten, zunächst ihre logische Beziehung zu den bestehenden Problemen und den vorhandenen Theorien erklären müssen. Diese konstituieren, wie wir sagen können, die »Problemsituation« im jeweiligen Augenblick.

Ich gebe natürlich zu, daß wir auch versuchen vorauszuschauen: Wir versuchen, neue Probleme zu entdecken, die von unserer Theorie aufgeworfen werden. Aber das ist eine endlose Aufgabe, die niemals abgeschlossen werden kann.

Das bedeutet, daß die Formulierung, von der ich oben sagte, daß sie »rein intuitiv und vielleicht etwas vage« ist, jetzt präzisiert werden kann. Wegen der nicht-trivialen Unendlichkeit des Gehalts einer Theorie, die ich hier erläutert habe, wird die Frage nach der Bedeutung und Tragweite einer Theorie zu einer teils logischen und teils historischen Frage. Die letztere hängt mit dem zusammen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lichte der herrschenden Problemsituation über den Gehalt der Theorie bekannt ist; also gewissermaßen in einer Projektion dieser historischen Problemsituation auf den logischen Gehalt der Theorie.[23]