Ausgelöschte Namen E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Müller, Otto

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

70 Jahre herrschte eisernes Schweigen über die Opfer des Nazi-Terrors im Kärntner Gailtal. Dieses Tabu wurde durch die Arbeit des Vereins Erinnern Gailtal gebrochen. Das Gedenkjahr 2015 wird nun zum Anlass genommen, all jene vergessenen und verdrängten NS-Opfer im und aus dem Tal zurück in die Erinnerung zu holen und ihnen einen Platz im kollektiven Gedächtnis zu geben. 200 Biographien von NS-Opfern, unter ihnen Kärntner Slowenen, Juden, Homosexuelle, Geistliche, politisch Verfolgte, Widerstandskämpfer und "Euthanasie"-Opfer, konnte das Team um Bernhard Gitschtaler in dreijähriger Forschungsarbeit ausfindig machen. Dass einige der Autoren über NS-Opfer in der eigenen Familie und den familiären Umgang mit der Geschichte der Ermordeten schreiben, ist nur eine der Facetten, welche dieses Buch so eindringlich und brandaktuell machen. Wer es liest wird sich aber auch die Frage stellen, wie es sein kann, dass eine Region konsequent seine ermordeten Söhne und Töchter, Väter und Mütter, Großeltern und Enkelkinder, Nachbarn und Verwandte verdrängen und vergessen konnte. Die Autoren erzählen so nicht nur die Geschichte und den Umgang einer Kärntner Region mit der eigenen dunklen Vergangenheit, sie erzählen viel mehr: eine österreichische Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

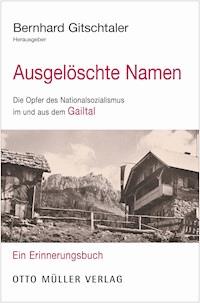

Bernhard Gitschtaler (Hg.)AUSGELÖSCHTE NAMEN

Bernhard Gitschtaler (Hg.)

AUSGELÖSCHTE NAMEN

Die Opfer des Nationalsozialismusim und aus dem Gailtal

Ein Erinnerungsbuch

OTTO MÜLLER VERLAG

Den Opfern des NS-Terrors im und aus dem Gailtal gewidmet.

www.omvs.at

ISBN 978-3-7013-1234-4

© 2015 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. StefanCoverbild: Rattendorfer Alm mit Hakenkreuzfahne,Leihgabe Michael Sikhar

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers

Die SS-Aktion „Arbeitsscheu Reich“ im Jahre 1938

Die Gailtaler Opfer der SS-Aktion „Arbeitsscheu Reich“

Morden unter dem Deckmantel der Medizin: NS-„Euthanasie“ in Kärnten/Koroška und dem Gailtal/Ziljska dolina

„Nutzlose Esser“ – Die ideologischen Wurzeln des Mordens

Organisation und Ablauf der „T4-Aktion“

„Euthanasie“-Stopp und Dezentralisierung des Mordens

Die NS-„Euthanasie“ in Kärnten/Koroška und dem Gailtal/Ziljska dolina

„Aus verwaltungstechnischen Gründen in unsere Anstalt verlegt“ – Die Ermordung von Gailtaler Patienten in der Tötungsanstalt Hartheim

„Man mußte das tun, was der Arzt verordnet hat“ – Fortsetzung der NS-„Euthanasie“ im Krankenhaus Klagenfurt nach dem August 1941

Die Gailtaler „Euthanasie“-Opfer

Roma und Sinti als NS-Opfer

Der Rosa Winkel – Homosexuelle als NS-Opfer

Rudolf Leitinger – Einer, der für viele Unbekannte und Vergessene steht

Antisemitismus und Judenverfolgung im Gailtal „Nichts erinnert an die Opfer des Naziterrors“

Die jüdischen NS-Opfer aus dem Gailtal

Gailtaler Kärntner Slowenen als Opfer des NS-Regimes

Exkurs: Jožef und Franc Grafenauer – Die Geschichte des Gailtals anhand der Lebensgeschichten zweier Gailtaler Orgelbauer und Politiker

Opferbiographien von Gailtaler Kärntner-Slowenen und deren Familien

Geistliche NS-Opfer im und aus dem Gailtal – Kirche zwischen Kollaboration und Widerstand

Die Glaubensgemeinschaften in der Zeit des faschistischen Ständestaates 1933–1938

Die Kirchen und der Nationalsozialismus

Geistliche im KZ Dachau

Gailtaler Geistliche und deren Angehörige als NS-Opfer

Jehovas Zeugen – Christliche Glaubensmenschen im Visier des NS-Regimes

Gailtaler Zeugen Jehovas als NS-Opfer

Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus im Gailtal

Frauen im Gailtal als Ziel der NS-Verfolgung

Getötete Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter sowie deren Angehörige

Widerstand gegen das NS-Regime

Widerstandsformen im Gailtal

Das Gailtal – Ruhepol umgeben von Widerstandsregionen in Italien, Slowenien und Kärnten

Partisanenaktivitäten in den Karnischen Alpen

Die „Schütt-Partisanen“ und ihr Kampf gegen das NS-Regime

Widerstand und Kampf ums Überleben unterm Dobratsch

Unterstützung der Partisanen durch Einheimische. Ein Beispiel.

Die „Gailtal-Kompanie“ im Kampfverbund der Osvobodilna Fronta (OF)

„Bandenbekämpfung“ – NS-Krieg gegen die Bevölkerung

Auswirkungen des antifaschistischen Widerstands & Resümee

Widerstandskämpfer & Antifaschisten als Opfer des NS-Regimes im Gailtal

Die NS-Aktion „Gitter“ im Sommer 1944

Die Gailtaler Opfer der Aktion „Gitter“

Die Rache des Regimes – Verfolgte Austrofaschisten aus dem Gailtal

Kritik am NS-Regime – Aufgrund des „Heimtückegesetzes“ u.ä. verurteilte Gailtaler

Der Ort der industriellen Vernichtung – Das Konzentrationslager

Namen der vom NS-Regime getöteten Gailtalerinnen und Gailtaler

Namen der überlebenden NS-Opfer aus dem Gailtal

NS-Opfer deren Verbleib ungeklärt bleibt

Abkürzungsverzeichnis

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Die Autorinnen und Autoren

Der Verein Erinnern Gailtal

Danksagung

Vorwort des Herausgebers

70 Jahre ist es her, dass Österreich durch alliierte Truppen vom NS-Regime befreit wurde. 70 Jahre sollte es dauern, bis es möglich wurde, die Namen der NS-Opfer im und aus dem Gailtal öffentlich auszusprechen. Als ich zusammen mit einem engagierten jungen Team vor drei Jahren die Erforschung der Geschichte des Gailtals im Nationalsozialismus und der Opfer des NS-Terrors begonnen habe, ahnte noch niemand, wie viel Staub damit aufgewirbelt werden würde.

Über die Opfer des NS-Terrors zu sprechen, war im Tal ein großes Tabu. NS-Opfer wurden in den meisten Fällen – wenn überhaupt – nur im engsten Familien- und Nachkommen-Kreis thematisiert. Mit etlichen Veranstaltungen zur Thematik im ganzen Gailtal und unserem ersten Buch Das Gailtal unterm Hakenkreuz gelang es, dieses Schweigen zumindest ein wenig aufzubrechen. Selbst die größten Kritiker mussten bald bemerken, dass es auch in der Gailtaler Bevölkerung ein großes Bedürfnis gibt, das Unansprechbare anzusprechen.

Das Gedenkjahr 2015 wollen wir vom Verein Erinnern Gailtal zum Anlass nehmen, die Leidensgeschichten von 200 großteils vergessenen NS-Opfern im und aus dem Gailtal endlich einer breiten Öffentlichkeit und somit auch einem würdigen Gedenken zugänglich zu machen.

In Anbetracht der unerwartet hohen Opferzahl mutet es aber dennoch mehr als merkwürdig an, dass 200 Personen jahrzehntelang vergessen werden konnten. Eine solche Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die Herrschaftsstrukturen und die Haltung vieler Menschen im Gailtal nach 1945 bis heute. Ein emanzipatorischer und verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Vergangenheit ist im Gailtal auf breiter Ebene bisher nicht geglückt. Dazu bedarf es der Einbindung und Anstrengung der regionalen Schulen in den Auseinandersetzungs- und Ermächtigungsprozess, aber natürlich auch der Politik, die aufgerufen ist, endlich ein Klima mitzuschaffen, in dem nicht mehr Angst und Scham regieren, sondern das Interesse an der eigenen Vergangenheit und der bereits erwähnte verantwortungsvolle und ehrliche Umgang damit.

Das vorliegende Werk will ich als Beitrag zu einem anderen Gebaren mit der eigenen „dunklen Vergangenheit“ und einem neuen Fokus auf die tatsächlichen Opfer des NS-Terrors verstanden wissen. Schließlich und endlich ist das Erinnern auch ein Auftrag an uns, alles zu tun, dass sich solche Verbrechen nicht mehr wiederholen. Gerade heute leben wir in einer Zeit, in der viele den Verlockungen einfacher Antworten auf schwierige gesellschaftliche Probleme erliegen. Rassismus, Nationalismus und antisemitische Tendenzen sind auf dem Vormarsch und mit ihnen rechtsextreme Bewegungen in ganz Europa und auch in Österreich. Der große Zulauf zu rechtsextremen Parteien und Organisationen in Österreich zeigt einmal mehr, dass Vorurteile und Ressentiments tief in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Erinnerungsarbeit kann nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Verbrechen im NS-Regime und deren Entstehung, die uns zeigen wozu ein Staat im schlimmsten Falle in der Lage ist, so zu vermitteln, dass eine Sensibilisierung für die Ausgrenzungsmechanismen der heutigen Zeit, die sich oft kaum von denen von vor 80 Jahren unterscheiden, zu schaffen. Oder mit den Worten Peter Gstettners, Gründer der Initiative Memorial Kärnten/Koroška gesprochen: „Denn die Gegenwart kritisch mit der Vergangenheit zu konfrontieren, heißt zweierlei: Einmal […] die Mobilisierung politischer Leidenschaften für Demokratie und Menschenrechte, zum anderen eine Sozialisatiuon gegen Opportunismus, Untertanengeist, Autoritätsgeläubig keit und Verantwortungsabstinzenz.“ In Österreich, allen voran in Kärnten, ist noch viel zu tun.

Der Opferbegriff

Als „Opfer“ haben wir in unserer Arbeit all jene verstanden, die vom NS-Regime verfolgt wurden. Zwar sind nicht alle angeführten Personen von den Nazis ermordet worden, aber auch das Leid all jener, die das „Glück“ hatten, die Lager und/oder Gestapo-Haft oder andere Repressionen zu überleben, sollen in unserer Erinnerung Platz finden. Manche überlebten, starben aber nach der Befreiung an den Folgen von Folter, Misshandlung, Ausbeutung, schlechter Versorgung oder Ähnlichem. Andere konnten zwar ins Gailtal zurückkehren, wurden aber all ihres Hab und Guts beraubt und mussten ihre Existenz entweder neu aufbauen oder das Tal endgültig verlassen. Restitutionen oder Wiedergutmachungen hat es im Gailtal kaum gegeben. Fest steht aber, dass die Überlebenden vom erlebten Grauen nie ganz losgelassen wurden, da es im Gailtal nicht möglich war, über dieses Leid zu sprechen und es zu verarbeiten. Zu diesem Schluss komme ich nach etlichen sehr persönlichen und eindringlichen Gesprächen mit Überlebenden und deren Nachfahren. Es ist erstaunlich, wie viel Verständnis so manchen Tätern entgegengebracht wird, für die Opfer aber bleibt kein Platz. Wer zugibt, dass es im Gailtal NS-Opfer gab, gesteht sich auch ein, dass es viele gab, die wegschauten oder mitmachten und vom NS-Regime profitierten. Die eigene Schuld und Täterschaft bzw. jene der Vorfahren zu thematisieren und Verantwortung einzufordern, ist bis heute kaum möglich.

Quellen und Methodik

Das Gailtal im Südwesten Kärntens steht stellvertretend für viele andere österreichische Täler und Regionen, in denen bisher dem Schweigen über die Opfer des NS-Terrors der Vorzug gegenüber dem Gedenken gegeben wurde. Deshalb war es von Beginn dieses Buchprojektes an klar, dass eine möglichst umfangreiche Recherche vonnöten sein wird, wenn es darum gehen soll, die Namen und Schicksale möglichst vieler Gailtaler NS-Opfer so gut es geht zu rekonstruieren.

Unser erklärtes Ziel war es, auch Nachkommen der Opfer in die Forschung miteinzubeziehen, und, wo gewünscht, diese persönlich zu Wort kommen und über die eigenen Erfahrungen schreiben zu lassen. Dies ist uns gelungen. Zwei Autoren dieses Buches, namentlich sind dies Martin Jank und Theresia Wölbitsch, haben sich in der eigenen Familie auf die Spurensuche nach NS-Opfern gemacht. Damit ermöglichen sie sehr persönliche Einblicke in die familiäre Auseinandersetzung und es gelang ihnen lange Verschwiegenes anzusprechen und die Geschichten von Vorfahren – die in beiden Fällen „Euthanasie“-Opfer wurden – zu beschreiben und zurück in die Erinnerung zu holen.

Ausgangsmaterial der Forschung waren einerseits jene Unterlagen, die wir bereits bei der Recherche für das Buch Das Gailtal unterm Hakenkreuz erschlossen hatten, andererseits neue, aber auch alte Literatur, in der Namen und Opfergeschichten mit Bezug zum Gailtal recherchiert wurden. Nicht zuletzt wurden die Werke von anderen Kärntner Erinnerungsinitiativen studiert. In dieser frühen Phase der Arbeit war umfangreiche Literaturrecherche, unter anderem in der Nationalbibliothek, wo wir alte Tageszeitungen studierten, aber auch in vielen kleinen Fachbibliotheken die zentrale Tätigkeit.

Im Anschluss daran wurde der Kontakt zu Archiven ehemaliger Konzentrationslager wie Dachau, Ravensbrück, Neuengamme, Mauthausen oder Auschwitz hergestellt. Auf diesem Wege wurden auch Akten aus unterschiedlichen „Nebenlagern“ für unsere Forschung zugänglich. Darüber hinaus galt es, Landesarchive wie jenes in Kärnten und Wien zu besuchen. Nicht vergessen werden dürfen die Bestände im Dokumen tationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW), das österreichische Staatsarchiv und auch das Bundesarchiv Deutschland in Berlin. E-Mail-Kontakt wurde mit dem Archiv der Holocaustgedenkstätte „Yad Vashem“ in Israel sowie den „National Archives London“ aufgenommen. Da im Laufe der letzten Jahre immer mehr Quellen auch digital zur Verfügung stehen, nahm auch die Onlinerecherche in Archiven eine wichtige Rolle ein.1

Begleitend zu der Archivforschung wurden etliche Zeitzeugengespräche2 geführt. Es bedarf keiner ausführlichen Erklärung, wie wichtig der direkte Kontakt zu den Nachkommen und Verwandten ist, wenn man ein Buch über die NS-Opfer aus diesem Tal verfassen möchte. Den Kontakt zu Nachfahren und Verwandten stellten wir entweder über persönliche Beziehungen her, über Aufrufe in regionalen Medien sowie über den Newsletter und die Internetseite des Vereins Erinnern Gailtal. So entstanden durch die Begegnungen und Gespräche mit Überlebenden und deren Nachfahren auch viele Freundschaften.

Über die Maßen intensiv gestaltete sich die Suche nach sogenannten „Euthanasie“-Opfern. Diese Recherche übernahm Wolfgang Haider, der einzige Autor im Team, der nicht aus Kärnten stammt. Es gelang ihm mit Hilfe von Helge Stromberger die Namen von beinahe 60 „Euthanasie“-Opfern zu recherchieren und deren Biographien zu erarbeiten. Seine Forschungstätigkeit führte ihn ins Landesarchiv Klagenfurt, ins Bundesarchiv Deutschland in Berlin und ins Landesarchiv Wien, wo unser Forschungsprojekt besonders unterstützt wurde. In Wien wurden Akten der sogenannten „Kinder- und Jugendfürsorgeanstalt Am Spiegelgrund“ gesichtet.

Schwieriger gestaltete sich hingegen die Zusammenarbeit zwischen Janina Koroschitz, die sich auf die Suche nach jüdischen NS-Opfern im Tal machte, und der Bezirkshauptmannschaft Hermagor. Dennoch konnten auch in dieser Opfergruppe viele Biografien zusammengetragen werden.

Es ist wichtig, die uns zur Verfügung stehenden NS-Akten als Herrschaftsakten zu verstehen und den Wahrheitsgehalt ebendieser permanent zu hinterfragen und zu problematisieren. Ohne kritische Kontextualisierung der Informationen in den NS-Akten wäre deren Verwendung verantwortungslos und würde darüber hinaus ein völlig falsches Bild über die Hintergründe der Ermordungen entstehen lassen. Gerade bei der Erforschung der NS-Opfer und deren Biographien gilt dieser allgemeine Grundsatz der Sorgfalt und Seriosität besonders. Ausführliche Literatur- und Quellenangaben am Ende der Texte und Biographien sollen nicht nur das Nachverfolgen und Überprüfen ermöglichen, sondern auch zu eigener Recherche ermutigen.

Einige der im Zuge der Recherche gefundenen Namen konnten nicht in dieses Buch aufgenommen werden. Konnten wir nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es einen Gailtalbezug der jeweils recherchierten Opfer gibt, wurden diese wieder aus der Liste genommen. Zu solchen Entscheidungen konnte es kommen, wenn bei einem Namen in den Akten beispielsweise als Geburtsort „Dellach“ zu lesen war. Wenn es trotz intensiver Recherche aber nicht möglich war zu klären, ob es sich dabei um eines der beiden Dellach im Gailtal handelte oder vielleicht doch um eines von vielen anderen in Österreich, mussten die Namen ausgespart werden.

Außerdem kam es vor, dass sich Schreibweisen zu ein und demselben Namen in den Akten unterschieden, was es uns manchmal schwer machte, die „richtige“ Schreibweise zu finden. Viele Namen, welche einen slowenischen Ursprung haben, wurden während des NS-Regimes oder auch bereits davor eingedeutscht. Wir haben uns bemüht, hier immer möglichst nahe an der tatsächlichen, ursprünglichen Schreibweise zu sein. Gailtaler Orte, in denen slowenisch und deutsch gesprochen wird, werden bewusst zweisprachig angeführt.

Da es bisher kein ähnliches Werk zu den Gailtaler Opfern gab, war es mir ein Anliegen, die jeweiligen Opfergruppen, die Gründe, die Art und die Entwicklung ihrer Verfolgung durch das NS-Regime in – den Opferbiographien vorangestellten – allgemeinen Texten zu erläutern.3 Dies soll es ermöglichen, die jeweiligen Biographien und Leidensgeschichten besser zu verstehen und auch Menschen, die sich mit der Thematik noch nicht befasst haben, einen Zugang zu ermöglichen. Am wichtigsten erscheint mir dabei das Gesamtbild, das durch die Summe der Beschreibungen der Opfergruppen entsteht. Es zeigt, wohin eine Gesellschaft, die ihre Probleme mit simplen Feindbildern „lösen“ möchte, gehen kann, und wie schnell sich faschistische Strömungen etablieren können, wenn man ihnen nicht immer und immer wieder entschieden entgegentritt. Erinnern heißt auch handeln. Dass die Barbarei in den Rechtsstaat und der Rechtsstaat in die Barbarei mündet, ist heute ebenso möglich, wie es vor rund 80 Jahren möglich war. Oder mit den mahnenden Worten von Stefan Zweig ausgedrückt: „Der Nationalsozialismus hat sich vorsichtig, in kleinen Dosen durchgesetzt – man hat immer darauf gewartet, bis das Gewissen der Welt die nächste Dosis vertrug.“

Fest steht heute, dass, egal wie genau wir die Recherche betreiben, egal mit welcher Methode, es nie möglich sein wird, alle Opfer des NS-Regimes im und aus dem Gailtal ausfindig zu machen. 70 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus ist es dafür zu spät.

Auf dem Weg der Erinnerung

Die Erforschung von Opferbiografien war nicht immer einfach. Von manchen wurden Steine in den Weg gelegt bzw. die Forschungsarbeit sogar offen bekämpft. Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass so viele Opfer aus dem Gailtal 70 Jahre „totgeschwiegen“ und dem Vergessen preisgegeben wurden. In einem Klima aus Angst, Scham und Aggression, das von einschlägiger Seite lange geschürt wurde und oft noch immer geschürt wird, dem aber gerade in Österreich und Kärnten politisch kaum etwas entgegengesetzt wird, ist es besonders schwer, offen über die NS-Opfer zu sprechen. Dass man nun das Leid all jener thematisiert, über die so lange nicht gesprochen werden durfte, scheint banal, war aber in Kärnten und nicht zuletzt im Gailtal lange Zeit unmöglich. Dass es nun ausgerechnet jene sind, die Jahrzehnte lang die „Ehre und Treue“ der Wehrmacht, aber vor allem der SS-Soldaten hochhielten, die das Erinnern an die NS-Opfer, teilweise hysterisch und aggressiv ablehnen, ist selbstentlarvend.

Unsere Arbeit folgt dabei dem Forschungsselbstverständnis von Peter Gstettner: „Wir verstehen uns dabei weder als Moralapostel noch als Richter über eine Vergangenheit, die wir selbst nicht erlebt sondern nur schuldlos geerbt haben. Wir wollen aber auch keine unreflektierte Zuarbeiter für diejenigen sein, die diese Geschichte still und rasch entsorgen wollen, in dem sie auf das gesellschaftlich geprägte Kurzzeitgedächtnis und auf die Macht der Verdrängung und des Vergessens setzen.“

Die vielen Gespräche, die wir im Zuge der Recherche für dieses Buch führen durften, haben uns gezeigt, dass das Bedürfnis, über das erlittene und so lange negierte Leid in der eigenen Familie zu sprechen, sich immer mehr seine Bahnen bricht. Es freut mich als Herausgeber dieses Buches sehr, dass der Verein Erinnern Gailtal dazu einen Bei trag leisten konnte. Da wir nun die Hintergründe der Gail taler NS-Opfer erforschen konnten, ist die Umsetzung eines tatsächlichen Denkmals nur mehr eine politische Willensentscheidung. Möge das nun vorliegende Buch ein Beitrag für dieses Denkmal und zur Erinnerung im Gailtal sein.

Bernhard GitschtalerJuli 2015

Die SS-Aktion „Arbeitsscheu Reich“ im Jahre 1938

Bernhard Gitschtaler

Kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an das „Deutsche Reich“ im März 1938 kam es zu zwei Verhaftungswellen4, im Zuge derer mehr als 10.000 Personen inhaftiert und von der SS in Konzentrationslager deportiert wurden. Die erste dieser Wellen an Verhaftungen unter der Verantwortung des Reichsführer-SS Heinrich Himmler erfolgte im April 1938. Eine weitere fand im Juni desselben Jahres statt.

Während dieser Aktion wurden sogenannte „Asoziale“ im gesamten „Deutschen Reich“ gesucht, verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt. Mit dieser zuschreibenden Begrifflichkeit („asozial“) war die marginalisierende Klassifizierung der Verfolgten bereits festgeschrieben. Im KZ hatten sie zur Kennzeichnung einen schwarzen dreieckigen Winkel auf ihrer Gefangenenkleidung zu tragen, um sie von anderen Gefangenen unterscheiden zu können. Die unterschiedlichen Kennzeichnungen sollten mit dazu beitragen, eine Hierarchie unter den Inhaftierten zu etablieren und einzuhalten. Ein großer Teil jener, die einen schwarzen Winkel tragen mussten, wurde im KZ getötet. Speziell die Gruppe der sogenannten „Asozialen“ ist bis heute kaum in den Fokus wissenschaftlicher Auseinandersetzung gerückt worden.

Es muss erwähnt werden, dass die hier beschriebene Verfolgungs-Aktion nicht die erste dieser Art seitens der SS war. Etliche andere wurden in Hitlerdeutschland bereits vor dem „Anschluss“ durchgeführt. Im Konzentrationslager Buchenwald beispielsweise waren am 1. Juli 1938 „nur“ 21 Prozent der Häftlinge als politische Häftlinge registriert. 59,3 Prozent gehörten der Gruppe „Arbeitsscheu Reich“ an. Ähnlich verhielt es sich in vielen anderen KZ.

Die systematische Verfolgung und Vernichtung von Personen, die von der faschistischen Ideologie als „Volksschädlinge“ oder „Arbeitsscheue“ stigmatisiert wurden, war Teil der inneren Logik des totalitären NS-Herrschaftsapparates. Sündenböcke für gesellschaftliche Problemlagen zu suchen und die Schwachen zu verfolgen, war damals ebenso einfach wie heute. Damit konnte komplexen Problemlagen mit einfachen „Lösungen“ begegnet werden.

Mit „asozial“ wurden während des Nationalsozialismus Personen, die entweder am Rande der Gesellschaft standen oder aus anderen Gründen unliebsam waren, betitelt. Arme, Bettler, Sinti & Roma, Obdachlose, Alkoholiker und vermeintliche (Klein)Kriminelle. Für den Reichsführer-SS Heinrich Himmler fielen in diese Kategorie auch sogenannte „Arbeitsscheue“. Als „arbeitsscheu“ galt, wer zweimal „[…] Arbeitsplätze ohne berechtigten Grund abgelehnt oder die Arbeit zwar aufgenommen, aber nach kurzer Zeit ohne stichhaltigen Grund wieder aufgegeben [hat].“5 Der „umfassende und überraschende Zugriff“ sollte auch all jenen eine Warnung sein, die sich bisher nicht tatkräftig am Werk der Nazis beteiligt hatten. Der Vernichtungskrieg bedurfte der umfassenden Disziplinierung und Mobilisierung der ganzen Bevölkerung.

Die rassistische Ideologie der Nazis und ihr fanatisches Programm der sogenannten „Rassenhygiene“, welches unter anderem auch hinter der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ stand, führten dazu, dass Personen, die man als „minderwertig“ stigmatisierte, verfolgt und vernichtet wurden. Auch Zwangssterilisationen wurden durchgeführt, wenn es darum ging, die Zeugung von Kindern von „Minderwertigen“ – damit waren zumeist sozial schwache oder kranke Personen gemeint – fremdbestimmt und mit Gewalt zu unterbinden. Die Nazis konnten sich bei ihren Aktionen gegen die Schwachen in der Gesellschaft der Unterstützung des Großteils der Bevölkerung gewiss sein. Sie führten die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ im Sinne „vorbeugender Verbrechensbekämpfung“ durch. Das bedeutete, dass auch Personen, von denen nur vermutet wurde, dass sie kriminell wären, die möglicherweise bereits aufgefallen waren, präventiv verhaftet wurden, ohne dass diese tatsächlich gegen Gesetze verstoßen hätten. Die SS hatte bei den Verhaftungen sehr viel Spielraum. Was genau unter „asozial“ zu verstehen sei, wurde aber nie genau definiert. Kurz nach dem „Anschluss“ wurde in der Hermagorer Grabengasse auch das „Armenhaus“ geräumt und die Bewohner weggebracht. Auch viele Gailtaler waren von der Gewalt durch die Nazis betroffen. Drei aus dem Gailtal stammende Opfer der Aktion „Arbeitsscheu Reich“, Andreas Jamritsch, Peter Flaschberger und Josef Wieltschnig(g), wurden zuerst ins KZ Dachau deportiert und dann im August 1938 nach Mauthausen verschleppt. Sie waren unter jenen ersten paar hundert Gefangenen, die das Konzentrationslager Mauthausen aufbauen mussten.

Quellen

* Ayas: „Asoziale“ im Nationalsozialismus.

* KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.): Ausgegrenzt. „Asoziale“ und „Kriminelle“ im Nationalsozialistischen Lagersystem.

* Scharnagl: Kurze Geschichte der Konzentrationslager.

Die Gailtaler Opfer der SS-Aktion „Arbeitsscheu Reich“

Flaschberger, Peter

geboren am 4. Mai 1894 in Tröpolach

verstorben am 3. Mai 1940 im KZ Mauthausen

Peter Flaschberger wurde im Zuge der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ kurz nach dem „Anschluss“ im März 1938 verhaftet. Flaschberger war röm. kath. getauft und als Hilfsarbeiter im Drautal tätig. Sein letzter Wohnort war Bärenbad Nr. 7. Am 17. Juni 1938 wurde er ins Konzentrationslager Dachau überführt und erhielt die Häftlingsnummer 16255. Von dort wurde er Ende August desselben Jahres, ebenso wie Andreas Jamritsch und Josef Wieltschnig(g), nach Österreich, in die „Ostmark“, rücküberstellt. Er zählt zu jenen paar hundert Häftlingen, welche im Sommer 1938 gezwungen worden waren, das später größte Konzentrationslager Österreichs zu errichten: KZ Mauthausen. Dort sollten in den folgenden Jahren unter der NS-Herrschaft um die 100.000 Menschen ermordet werden. Die meisten wurden der „Vernichtung durch Arbeit“ u.a. im Steinbruch des KZ Mauthausen zugeführt. Flaschberger war einer von ihnen. Er erhielt im KZ Mauthausen die niedrige Gefangenennummer 113 und wurde in der Kategorie „Befristeter Vorbeugungshäftling“ geführt. Am 3. Mai 1940, einen Tag vor seinem Geburtstag, verstarb Peter Flaschberger im KZ Mauthausen. Er ist im dortigen Totenbuch verzeichnet.

Bernhard Gitschtaler

Quellen

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau.

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Jamritsch, Andreas

geboren am 19. Juni 1913 in Egg/Brdo

am 17. Juni 1938 ins KZ Dachau deportiert, Verbleib unbekannt

Andreas Jamritsch im Jahre 1937 in Egg/Brdo – ein Jahr vor seiner Deportation in das KZ Dachau.Quelle: Familie Jamritsch

Andreas Jamritsch wurde bei Hermagor geboren, sein Vater war Michael Jamritsch. Gemeldet war Andreas Jamritsch in Egg/Brdo Nr. 9 vulgo Unterweger. Laut einer Zeitzeugin wurde er im Raum Egg/Brdo immer wieder beim Stehlen von Geld und Gegenständen erwischt und ging offenbar auch keiner festen Arbeit nach. Am 14. Juni 1938 – kurz vor seinem 25. Geburtstag – kam es zur Verhaftung durch die Kripo Klagenfurt. Bereits drei Tage darauf – am 17. Juni 1938 – wurde Jamritsch als sogenannter Polizeihäftling in das KZ Dachau deportiert. Die Deportation verlief im Rahmen der nationalsozialistischen Aktion „Arbeitsscheu Reich”, in deren Zuge 10.000 sogenannte „Asoziale” in verschiedene Konzentrationslager verschleppt wurden.

Nach knapp zwei Monaten Lagerhaft in Dachau wurde Andreas Jamritsch am 8. August 1938 mit etwa 300 weiteren Häftlingen in das KZ Mauthausen überstellt. Diese Häftlingsgruppe bestand wiederum aus als „kriminell” und „asozial” kategorisierten Österreichern und Deutschen. Das Datum des 8. August 1938 bedeutet, dass Jamritsch zur ersten Häftlingstruppe gehörte, die überhaupt im KZ Mauthausen ankam. Darauf lässt auch seine niedrige Häftlingsnummer „DR BV 234“ schließen. DR stand für „Deutscher Reichsbürger”, BV für einen „Befristeten Vorbeugungshäftling”; damit war ein Häftling gemeint, der schon mehrere Strafen wegen krimineller Delikte hinter sich hatte und im nationalsozialistischen Sprachgebrauch auch als vermeintlicher „Berufsverbrecher” galt.

Welche Arbeiten Jamritsch im KZ Mauthausen übernehmen musste, ist nicht bekannt. Einem Dokument vom Militärhistorischen Institut Prag zufolge, das im Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen gefunden wurde, suchte das Wehrbezirkskommando Linz am 15. Mai 1943 bei der Kommandantur des KZ Mauthausen um Haftaufhebung an. Andreas Jamritsch wurde als „kriegsverwendungsfähig“ eingestuft. Jamritsch wurde am 19. Mai 1943 aus der KZ-Haft entlassen und wohl umgehend in die Wehrmacht eingezogen. Hier verliert sich seine Spur.

Laut einer Zeitzeugin aus Egg/Brdo sei er nach der vermeintlichen Freilassung „eher nicht” wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt.

Daniel Jamritsch

Quellen

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau.

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

* Dachau Concentration Camp Records (online: stevemorse.org/dachau/dachau.html).

* Mauthausen Camp Records/Prisoner List (online: http://www.fold3.com/document/239933771).

* Zeitzeugeninterview mit einer Verwandten von Andreas Jamritsch.

Lach, Franz

geboren am 31. März 1905 in Köstendorf/Gostinja vas bei St. Stefan im Gailtal/Štefan na Zilji

verstorben am 26. April 1939 im KZ Dachau

Der Hilfsarbeiter Franz Lach zählte zu den ersten Personen, die nach dem „Anschluss“ aus dem Gailtal – wohl im Zuge der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ – verhaftet und ins KZ deportiert wurden. Der aus Kösten dorf/Gostinja vas stammende Lach wurde am 25. Juni 1938 ins KZ Dachau verschleppt. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 17280. Beinahe auf den Tag genau 10 Monate später verstarb er dort.

Bernhard Gitschtaler

Quelle

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau (inklusive Suchmaschine und www.stevemorse.org).

Wieltschnig(g), Josef

geboren am 2. Jänner 1902 in Nötsch/Čajna

am 17. Juni 1938 verhaftet und ins KZ Dachau und am 8. August 1938 nach Mauthausen deportiert

Laut Akten der KZ-Gedenkstätte Dachau hielt sich Josef Wieltschnig(g) zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in der Villacher Seebachkaserne auf. Von dort wurde er ins KZ Dachau verbracht, wo er ab nun die Haftnummer 16277 zu tragen hatte. Anfang August desselben Jahres deportierten ihn die Nazis zusammen mit dem Gailtaler Jamritsch Andreas nach Mauthausen, um sie und andere Häftlinge zum Aufbau des dort geplanten Konzentrationslagers zu zwingen. Josef Wieltschnig(g) wurde, ebenso wie Andreas Jamritsch und Peter Flaschberger, in der Kategorie „Befristeter Vorbeugungshäftling“ (BV) geführt. In Mauthausen angekommen, erhielt er die Häftlingsnummer 551. Am 13. April 1943 wurde Wieltschnig(g) ins Außenkommando Großraming (Raming) überstellt. Am 8. September schließlich kam es zur Überstellung ins Außenlager St. Valentin, wo er als Monteur arbeiten musste.

Mit 31. November 1944 wurde Wieltschnig(g) in diesem Lager als „Blockältester“ in der „Baracke 3“ eingesetzt. Er überlebte das Lager. Wieltschnig(g) sollte später angeben, dass er aufgrund von Wilderei ins KZ deportiert wurde.

Nach der Befreiung durch alliierte Truppen wurde der Gailtaler bei zwei Nachkriegsprozessen als Zeuge einvernommen. Der erste Prozess war jener der USA gegen Hans Karl von Posern (Case 000-50-5-46), der zweite gegen den SS-Unterschaarführer Josef Kattner (000-50-5-21). Bei Zweiterem sagte Wieltschnig(g) überraschenderweise zu seinen Gunsten aus.

Bernhard Gitschtaler & Daniel Jamritsch

Quellen

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau (inklusive Suchmaschine www.ancestry.de und www.stevemorse.org).

* Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

* Wolfinger: Das KZ-Außenlager St. Valentin.

Morden unter dem Deckmantel der Medizin: NS-„Euthanasie“ in Kärnten/Koroška und dem Gailtal/Ziljska dolina

Wolfgang Haider

Die Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung zu rufen ist das Hauptanliegen dieser Publikation. Besonders notwendig erscheint dies in Bezug auf die Opfer der NS-„Euthanasie“6, denn diese gehören zu jenen Opfergruppen, die besonders stark vom Vergessen bedroht sind. Erst in den späten 1980er Jahren setzte eine intensivere Auseinandersetzung mit den ungeheuerlichen Verbrechen ein, die sich in den Jahren zwischen 1939 und 1945 in den Krankenhäusern, „Heil- und Pflegeanstalten“, psychiatrischen Anstalten und Kinderfachabteilungen des „Deutschen Reiches“ abspielten.7 Erst in den letzten 30 Jahren wurde in Deutschland, aber auch in Österreich, durch Historiker und an der Geschichte ihrer Profession interessierte Mediziner Schritt für Schritt eine Erinnerungskultur etabliert, die bemüht ist, die Opfer der NS-Medizin beim Namen zu nennen und ihren Lebens- und Leidensweg wieder in Erinnerung zu rufen.

Gerade bei der vollständigen Nennung der Namen von Opfern der NS-Medizin herrschte lange Zeit ein Tabu. In Gedenkbüchern, auf Denkmälern oder in Vorträgen wurde meist bei der Angabe des Vornamens oder manch mal bloß der Initialien haltgemacht. Doch in der neueren Fachliteratur wird diese Vorgehensweise bisweilen scharf kritisiert. So meint Gerhart Marckhgott, im Einklang u.a. mit dem Historiker Götz Aly8, es sei „den Ermordeten gegenüber eine moralische Verpflichtung, sie nicht in der – von den Tätern bewusst herbeigeführten – Anonymität statistischer Zahlen ‚verschwinden‘ zu lassen.“9 Gerade in den ländlichen Regionen Österreichs, insbesondere in Tälern, wie das Gailtal/Ziljska dolina eines ist, stellt das Vergessen ein weit verbreitetes Phänomen dar. Insbesondere dann, wenn die Verbrechen des NS-Regimes an (relativ) weit entfernt liegenden Orten – sei es Hartheim, Wien oder Berlin – stattfanden oder diese zumindest im kollektiven Gedächtnis dorthin verfrachtet wurden.10 So liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Ausnahme11 noch keine publizierte Auseinandersetzung mit der NS-Medizin und ihren Opfern aus dem Gailtal/Ziljska dolina vor. Gerade deswegen sehen wir es als einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit des Vereins Erinnern Gailtal an, zu einem würdigen Andenken an die Opfer der NS-Medizin aus dem Gailtal/Ziljska dolina beizutragen. Durch die Nennung ihrer Namen sowie – soweit möglich – Rekonstruktion ihrer Lebens- und Leidensgeschichte soll ihr Schicksal der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden und somit dem Klima der Angst und Scham, welches Nachkommen von „Euthanasie“-Opfern oft noch bis heute umgibt, entgegengetreten werden.

Vorangestellt sei hier noch die Bemerkung, dass sich die (sozial-)wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-„Euthanasie“ ganz besonders mit dem Problem konfrontiert sieht, dass über die Opfer oft nur mehr Informationen in der inhumanen, erniedrigenden und verabscheuungswürdigen Sprache der nationalsozialistisch indoktrinierten Täter vorhanden sind. Zuschreibungen wie „vollkommen idiotisch“, „geistig minderwertig“ oder auch „lebensunwertes Leben“ und „nutzlose Esser“ wurden für Menschen verwendet, die dem NS-Regime und seinen Handlangern als nicht „produktiv“ genug oder einfach als zu „lästig“ erschienen und nicht den herbeiphantasierten „rassenhygienischen“ Vorstellungen entsprachen. Bei der Lektüre dieses Textes und der folgenden Opferbiographien ist deshalb immer zu bedenken, mit welcher Absicht solche „Diagnosen“ oft erfolgten: Nämlich mit jener, Patienten zur Tötung freizugeben. Diese werden deshalb, zusätzlich zu den Anführungszeichen, in kursive Schrift gesetzt, um auch optisch deutlich zu machen, dass hier Tätersprache wiedergegeben wird, die unter dem entmenschlichenden Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie zu sehen ist.

Bevor die einzelnen Opferbiographien folgen, soll eine Übersicht über Planung, Struktur und Ablauf der NS-„Euthanasie“ gegeben werden. Besonders wird hier auf die Vorgänge in den verschiedenen Abteilungen des Landeskrankenhauses Klagenfurt eingegangen, wo ein Großteil der Opfer aus dem Gailtal/Ziljska dolina, zumindest zeitweise, festgehalten wurde. Auch auf einige Mörder – Männer wie Frauen –, die in Klagenfurt ihr Unheil anrichteten, soll etwas näher eingegangen werden, denn auch auf Täterseite kam Gailtalern eine tragende Rolle zu.

„Nutzlose Esser“ – Die ideologischen Wurzeln des Mordens

Die nationalsozialistische Ideologie griff bei der Rechtfertigung des Mordens in den medizinischen Anstalten auf einen Diskurs zurück, der sich bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zu entfalten begann. In den Anfängen kreiste die Debatte um „positive“ und „negative Eugenik“, also um sogenannte „züchterische Maßnahmen“, welche das Erbgut des menschlichen Geschlechts verbessern sollten, und Maßnahmen, die „minderwertiges Erbgut“ ausschließen sollten.12 Solche Ideen nahmen die nationalsozialistischen Führungspersönlichkeiten schnell in ihr Denken auf. Bereits 1933 kam es zur offiziellen Legalisierung von Sterilisierungsmaßnahmen im „Deutschen Reich“, und es wurde ein ausführlicher Katalog erarbeitet, der Kriterien für eine mögliche Sterilisierung festhielt. In weiterer Folge kam es dann auch zu einer Art „positiver Eugenik“, wurden doch von den Nazis unterschiedlichste Experimente und Studien an zuvor ermordeten oder auch noch lebenden Patienten durchgeführt, die einem „gesunden Volkskörper“ in Zukunft hilfreich sein sollten.13 Als besonders „fleißig“ erwiesen sich in dieser Angelegenheit die Ärzte der Wiener „Kinder- und Jugendfürsorgeanstalt Am Spiegelgrund“, unter ihnen der in der Nachkriegszeit noch sehr angesehene Dr. Heinrich Groß, der noch in den 50er Jahren in wissenschaftlichen Fachzeitschriften über Gehirne von ermordeten Wiener Patienten publizieren konnte.14

Die aktive Tötung von Menschen wurde vom NS-Regime zuerst verstärkt propagiert und schließlich auch in die Tat umgesetzt. Dabei stellte diese Vorgehensweise die Spitze einer Medizin dar, die unter dem Banner der Rassenhygiene versuchte, ein „gesundes und leistungsstarkes Volk“ zu züchten, das Krankheit und Schwächen der Vergangenheit überwinden sollte.15 Obwohl die „rassenhygienischen“ Elemente in der Vorbereitung der Ermordung von über 200.000 Menschen wesentlich waren, heben jüngste Forschungsarbeiten auch vermehrt die Bedeutung von wirtschaftlicher „Effizienz“ und Kosteneinsparung hervor, die der Vernichtung von Leben zu Grunde gelegt wurde.16 In diesem Kontext etablierte sich eine nationalsozialistisch geprägte Sprechweise, die Kranke und Hilfsbedürftige als „nutzlose Esser“ und „lebensunwertes Leben“ stigmatisierte und die Ausdruck eines Prozesses war, der schließlich zur Ermordung eben jener stigmatisierten Gruppen führte.17

Getroffen konnten von diesen Maßnahmen fast alle werden: psychisch Kranke, körperlich Beeinträchtigte, Alte und Gebrechliche oder sogenannte „Asoziale“.18 Es muss an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass manche „Krankheitsbilder“, die dem nationalsozialistischen Regime reichten, um jemanden auf die Todeslisten zu setzen, vielfach als „alltäglich“ gelten können. Nicht selten waren die diagnostizierten „Krankheiten“ auch nur Gründe, um unliebsame Menschen, die zum Beispiel Kritik am NS-Regime äußerten, loszuwerden. Besonders „effektiv“ war diese Vorgehensweise für die Nazis dann, wenn die betroffenen Personen nur über wenige oder gar keine sozialen Beziehungen verfügten. Wenn Angehörige oder Bekannte Druck auf die NS-Behörden und NS-Mediziner machten, ließ sich die Ermordung der Patienten oft weit schwieriger bewerkstelligen.19

Wie in einigen Opferbiographien ersichtlich werden wird, konnten schon geringe Abweichungen von der gesetzten Norm in der NS-Medizin zur Ermordung führen. Am anschaulichsten illustriert wird diese Gedankenwelt durch die Aussage einer der Haupttäterinnen im damaligen Gaukrankenhaus Klagenfurt aus dem Jahr 1946. Antonie Pachner (ihre Biographie ist weiter unten einzusehen), Oberschwester im „Siechenhaus“ des Krankenhauses Klagenfurt zwischen 1939 und 1945 und geboren in Rattendorf, Bezirk Hermagor, gab über die Auswahl der zu ermordenden Patienten folgendes zu Protokoll:

Die Gründe für die Auftragserteilung einer Tötung eines Pfleglings waren mannigfaltig. Getötet wurden: geistig minderwertige Individuen, dann Epileptiker, Säufer, unheilbar Kranke, dann geistig nicht kranke, alte gebrechliche Leute, die so krank waren, daß sie ohnedies bald gestorben wären, oder solche, die wegen der furchtbaren Schmerzen, an denen sie litten, getobt und geschrien haben, um sie zu erlösen, dann solche, die sich nicht an die Hausordnung halten wollten, öfters durchgingen, die Mitpfleglinge bestohlen haben […]. Letzten Endes auch solche, die vom Deutschen Reich zur Tötung in die Siechenanstalt kamen, die Tötungen von Pfleglingen vermutet haben und darüber viel gesprochen hatten. Dann auch solche Leute, die nicht mehr rein waren, d.h. alles unter sich gehen gelassen haben, lästig waren und für das wenige Pflegepersonal eine besondere Belastung bedeuteten.20

Deutlich kann hier herausgelesen werden, was bereits angemerkt wurde: Es bedurfte oftmals keiner bzw. nur minimalster Abweichung von den Vorstellungen über „normales“ soziales Verhalten und ebensolchen geistigen und körperlichen Zustand, um in den Anstalten der NS-Medizin getötet zu werden.

Als offizieller Auftakt zu dem später sich entspinnenden Tötungsnetzwerk kann ein Schreiben gesehen werden, das Anfang Oktober 1939 von Hitler unterzeichnet wurde und an den Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Bouhler, sowie Hitlers Leibarzt Karl Brandt erging und die „Ermächtigung zum Gnadentod“ enthielt.21 Später war es eben jenes Schriftstück, auf das u.a. auch Dr. Franz Niedermoser, Hauptangeklagter im Klagenfurter „Euthanasie“-Prozess, immer wieder als Rechtfertigung seiner Taten verwies. Allerdings stellte dieses Dokument nicht einmal im NS-Staat eine gesetzliche Grundlage für das Morden dar, da es nicht über die Reichskanzlei veröffentlich wurde.22 Es handelte sich dennoch um ein Morden, das von der NS-Führung veranlasst und gewünscht war und das viele Ärzte und Pfleger ohne zu zögern ausführten.

Organisation und Ablauf der „T4-Aktion“

Mit dem oben erwähnten Schreiben wurde der Aufbau einer Organisation forciert, welche die NS-„Euthanasie“ administrieren und verwalten sollte. Dazu richtete die Nazi-Führung im April 1940 in einem Gebäude der Tiergartenstraße 4 (deshalb der Name „Aktion-T4“) in Berlin eine Zentralstelle ein, in der die Fäden der Todesmaschinerie zusammenliefen. Hier berieten die führenden Köpfe des nationalsozialistischen Regimes über die Vorgehensweise bezüglich der Vernichtung von ihrer Ansicht nach „lebensunwertem Leben“. Dabei wurden einige (Tarn)Organisationen geschaffen, um den wahren Sinn und Zweck der Aktionen zumindest oberflächlich zu verschleiern. So gliederte sich die Organisation des Massenmordes in verschiedene Abteilungen, die als juristische Rechtspersonen fungierten:23

• Büroabteilung, ab April 1941: „Zentralverrechnungsstelle Heil und Pflegeanstalten“ (Leiter Gerhard Bohne/Friedrich Tillmann, ab April 1941 Dietrich Allers; zuständig für die Abwicklung finanzieller Fragen)

• Medizinische Abteilung (Leitung: Werner Heyde; Paul Nitsche: Organisation; Erstellung der Meldebögen und deren Begutachtung)

• „Gemeinnützige Krankentransport GmbH“ (GEKRAT) (Leiter Reinhold Vorberg; Transport der Opfer in die Vernichtungsanstalten)

• „Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege“ (Willy Schneider/Fritz Schmiedel/Friedrich Lorent; offizieller Arbeitgeber der T4-Mitarbeiter)

Schon vor dem im Oktober 1939 unterzeichneten Schreiben über den zu ermöglichenden „Gnadentod“ wurde den Reichsgesundheitsämtern im August 1939 der „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden“ als Instrument zur „wissenschaftlichen Erforschung“ von „Erbkrankheiten“ präsentiert. Am 9. Oktober wurde beschlossen, den Krankenbestand aller psychiatrischen Kliniken im „Deutschen Reich“ zu erfassen und jene auszusondern, die einer „Sonderbehandlung“, also der Ermordung, zugeführt werden sollten.24 Dazu wurden in einem Runderlass vom Reichsinnenministerium Meldebögen ausgeschickt, die mit Fragen nach Aufenthaltsdauer, Diagnose, Prognose und Arbeitsfähig keit versehen waren und auf einem zusätzlichen Merkblatt Angaben enthielten, welche Patienten bzw. welche Krankheitsbilder zu melden seien.25

Die ausgefüllten und nach Berlin retournierten Meldebögen wurden von jeweils drei ausgewählten Ärzten sowie dem Obergutachter bewertet, die entschieden, ob ein Patient sterben musste (Markierung mit „+“) oder (vorerst) weiterleben durfte (Markierung mit „-“ oder „?“).26

Im Zusammenspiel der oben aufgelisteten Teilorganisationen wurden nun zwischen Oktober 1939 und August 1941 über 70.000 Patienten aus Krankenanstalten des gesamten damaligen deutschen Staatsgebietes in sechs Vernichtungsanstalten (Brandenburg, Bernburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim bei Linz und Sonnenstein) gebracht und dort in eigens errichteten Gaskammern ermordet.27 Teilweise fand die Ermordung auch zu diesem Zeitpunkt schon in den Anstalten selbst statt, vor allem in den besetzten Gebieten im Osten und hier besonders in Polen, wo es immer wieder zu Massenerschießungen und „Säuberungen“ ganzer Krankenanstalten kam.28

Diese Meldebögen wurden an die „Heil- und Pflegeanstalten“ versandt und mussten ausgefüllt nach Berlin retourniert werden. Die im linken unteren Eck ersichtlichen Markierungen stammen von Gutachtern, die über Leben und Tod der Patienten entschieden. In diesem Fall wurde der/die Patient/in durch vier „+“-Markierungen zum Tode verurteilt.Quelle: Bundesarchiv Berlin

„Euthanasie“-Stopp und Dezentralisierung des Mordens

Das systematische Töten ging dabei im „Halbdunklen“ vonstatten. Zwar war nationalsozialistische Propaganda stets darum bemüht, den Boden für eine öffentliche Bekanntmachung der Tötungen in den medizinischen Anstalten zu bereiten, jedoch scheute die Führung des NS-Staates aus verschiedenen Gründen davor zurück, dies tatsächlich zu tun. Obwohl, wie an einigen Beispielen ersichtlich29, bestimmt Wissen in der Bevölkerung über das NS-„Euthanasie“-Programm vorhanden war, versuchten die Organisatoren der „Aktion-T4“, ihre Spuren möglichst zu vertuschen. So wurden zum Beispiel den Angehörigen der Verstorbenen vorgefertigte „Trauerbriefe“ zugesandt. Auch wurden Urnen mit ihrer vermeintlichen Asche verschickt. Oftmals wurde die Strategie angewendet, falsche Todesorte anzugeben, um die Spur weiter zu verwischen und das Nachforschen von Angehörigen zu erschweren.30 So wurde zum Beispiel im Falle einer Vergasung in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz den Hinterbliebenen häufig die „Heil- und Pflegeanstalt“ Brandenburg als Sterbeort ausgewiesen. Einige solche Fälle sind auch von Gailtaler „Euthanasie“-Opfern bekannt, wie in den zusammengetragenen Opferbiographien nachzulesen ist.

Häufig war es allerdings so, dass Angehörige nicht versuchten, das Schicksal der Patienten zu ergründen bzw. sich nicht sehr um deren Wohlergehen kümmern konnten oder wollten. Götz Aly weist in seinem umfangreichen Werk zur NS-„Euthanasie“ auf diese manchmal zweifelhafte Rolle der Angehörigen hin. Seiner Meinung nach hätten Patienten, die regen Kontakt unterhielten (Briefverkehr, Besuche), eine weitaus bessere Überlebenschance gehabt als jene, die in den Anstalten auf sich allein gestellt waren.31 Für diese Überlegungen konnten teilweise auch bei den Biographien der Opfer aus dem Gailtal/Ziljska dolina Indizien gefunden werden. Dass ein funktionierendes soziales Netzwerk es auch verhindern konnte, dass Menschen in die Gefahr gerieten, in NS-Anstalten „euthanasiert“ zu werden, zeigt ebenfalls eine Geschichte aus dem Tal: In einem Zeitzeugengespräch erzählte uns eine vormalige Bäuerin in der Nähe von Hermagor, dass sie sich erinnern könne, wie ihr Vater eines Abends aus dem Gasthaus nach Hause kam und mit der Mutter darüber sprach, ihren Bruder, der nach einem Unfall im Kindesalter „etwas langsam“ war, auf „Kur“ zu schicken. Die Mutter, eine rustikale, katholische Bäuerin wusste sofort, worum es ging, und machte entschieden klar, dass ihr Sohn „nirgendwo hingehen werde“. „Er bleibt bei uns!“ Ein anderes Mal kamen „zwei Soldaten“ und haben sich nach ihrem Bruder erkundet. Sie wollten „ihn mitnehmen“. Aber auch da war die Mutter entschieden dagegen. Die Familie hatte keine Konsequenzen zu erleiden. Sie wurden nie mehr gefragt, ob ihr Sohn „auf Kur“ geschickt werden sollte. Er blieb bei der Familie und es passierte ihm nichts. Bis heute spielt Scham bei der Auseinandersetzung mit potentiellen „Euthanasieopfern“ in der eigenen Familie eine große Rolle, was eine Aufarbeitung nach wie vor erschwert.

Ernst Klee sieht ein Zusammenspiel aus „äußerem“ und „innerem“ Druck als dafür verantwortlich, dass ein offizielles Gesetz zur Legalisierung von Krankenmorden im NS-Staat nie veröffentlicht wurde, obwohl es Entwürfe dafür gab.32 Durchaus zu Recht fürchteten die führenden Nationalsozialisten, durch einen Gesetzestext eine Angriffsfläche für „Feindpropaganda“ zu bieten.33 Außerdem war auch innerhalb des Reiches vereinzelt bereits Kritik gegenüber den durchgeführten Tötungen laut geworden, zum Beispiel seitens einzelner Vertreter der katholischen Kirche. Als wesentlicher Meilenstein dieser Opposition gilt die Rede des Bischofs von Münster, August Graf von Galen, der am 3. August 1941 bei seiner Predigt offen über die Ermordung von „lebensunwertem Leben“ sprach. Drohende Unruhe in der Bevölkerung in Zeiten des Krieges konnten die NS-Spitzen allerdings nicht dulden, weshalb es am 28. August 1941 zum sogenannten „Euthanasie“-Stopp kam.34 Dieser bedeutete jedoch keineswegs die Einstellung des Mordens, sondern lediglich eine Dezentralisierung desselben.

Von nun an gingen keine Sammeltransporte von den einzelnen Krankenanstalten in Richtung der Tötungsanstalten mehr ab, sondern es wurden die Direktoren der psychiatrischen Einrichtungen, der „Siechenhäuser“ und der Krankenhäuser angewiesen, die „Sonderbehandlungen“ in den Einrichtungen selbst durchzuführen. Allerdings konnte diese Weisung nur an Anstalten ergehen, in denen die leitenden Persönlichkeiten diesem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber standen. Denn es bestand auch die Möglichkeit, das Mitwirken an den „Euthanasie“-Maßnahmen zumindest teilweise zu verweigern, wie bei Zusammenkünften der Organisatoren der Krankenmorde betont wurde.35

Einige Vernichtungsanstalten, wie zum Beispiel Hartheim bei Linz, wurden allerdings weiterhin genützt und zwar im Rahmen der Aktion „Sonderbehandlung 14f13“, bei der Häftlinge aus den Konzentrationslagern in den Vernichtungsanstalten vergast wurden.36 Die einsetzende Dezentralisierung des Mordens brachte sowohl Veränderungen in der Auswahl der zu tötenden Patienten als auch in der Ausführung des Mordens mit sich. Der Kreis der potentiellen Mordopfer wurde nach dem sogenannten „Euthanasie“-Stopp, der in Wirklichkeit natürlich kein solcher war, sogar noch ausgeweitet. Sogenannte „Asoziale“, also als nicht „gemeinschaftsfähig“ oder zum „Parasitismus“ neigend geltende Menschen, wurden vermehrt in das Mordprogramm mit einbezogen und als sogenannte „Psychopathen“ zur Tötung freigegeben.37

Die Tötung konnte auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. So kamen in den Anstalten Gifte zum Einsatz, welche die Patienten entweder sofort (wie z.B. durch Überdosierung von Morphium) oder erst nach einiger Zeit (wie durch Verabreichung von starken Schlafmitteln) töteten und meistens zur Diagnose einer „Lungenentzündung“ führten, die dann als „natürliche“ Todesursache angegeben werden konnte.38 Auch die systematische Unterernährung war eine bewährte Strategie, um einen beschleunigten Tod der Patienten herbeizuführen.39 Auf diese Art und Weise wurden in den Jahren 1941-1945 noch mindestens 140.000 Menschen getötet. Die genaue Zahl der Opfer der NS-„Euthanasie“ variiert in der Forschungsliteratur und lässt sich aufgrund der schwierigen Quellenlage heute auch nicht mehr genau rekonstruieren.40

Mit der Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes im Mai 1945 ging das Morden nicht in allen Fällen sofort zu Ende. Vielfach setzte sich diese Praxis, die sich in den Jahren 1939-1945 etabliert hatte, auch danach noch einige Zeit fort. Denn obwohl die leitenden Ärzte oft schnell zur Rechenschaft gezogen wurden, so wirkten doch die eigentlich ausführenden Personen, die Pfleger und Schwestern, noch weiter.41 Auch für das Krankenhaus Klagenfurt kann die Weiterführung der Praxis des Mordens in den unmittelbaren Monaten nach der Befreiung zumindest bei einem Fall angenommen werden. So waren die Bediensteten, die später im Klagenfurter „Euthanasie“-Prozess verurteilt wurden, noch bis Ende Juni 1945 ungestört an ihren Arbeitsplätzen tätig. Der Fall der Susanne Schwarz, die, nachdem sie Augenzeugin einer Erschießung durch die SS beim Hermagorer Friedhof wurde, im Auftrag regionaler Parteigrößen ins Klagenfurter Gaukrankenhaus eingeliefert und nur elf Tage später, Mitte Mai 1945 ermordet wurde, legt nahe, dass das tödliche Werk im Klagenfurter Krankenhaus auch nach der Befreiung noch teilweise fortgesetzt wurde. Ihre Geschichte kann in den nachfolgenden Opferbiographien nachgelesen werden. Im Gerichtsprozess gegen Dr. Niedermoser und seine Helfer wurden solche Fälle zum Leidwesen der Angehörigen allerdings nicht untersucht.

Die NS-„Euthanasie“ in Kärnten/Koroška und dem Gailtal/Ziljska dolina

Mag die zentrale Organisation auch in Berlin gewesen sein, durchgeführt werden konnte die flächendeckende Erfassung und Vernichtung von unliebsamen Patienten nur durch die Mitwirkung von Bediensteten in den lokalen Krankenanstalten, Hausärzten, Hebammen und sonstigem medizinischen Vertrauenspersonal. Bis August 1941 wurden die Tötungen von Patienten vor allem durch Vergasung in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz vollzogen. Für die Opfer aus dem Gailtal/Ziljska dolina führte der Weg in die Gaskammern der Tötungsanstalt Hartheim meist über das damalige Gaukrankenhaus Klagenfurt bzw. die dortige psychiatrische Abteilung oder das sogenannte „Siechenhaus“. Ab August 1941 bis zur Befreiung vom Nationalsozialismus im Mai 1945 fand die Tötung von Patienten hauptsächlich im Gaukrankenhaus Klagenfurt selbst statt, obwohl es aufgrund von Aussagen Ottilie Schellanders und Antonie Pachners als wahrscheinlich angenommen werden kann, dass bereits zuvor Patienten in Klagenfurt selbst getötet wurden.42 Bevor Patienten aber überhaupt nach Klagenfurt kamen, stand meist die Konsultation des Hausarztes auf dem Programm. Je nach dessen Einschätzung wurden Patienten dann in die Abteilungen des Landeskrankenhauses eingewiesen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Kötschacher Arzt Dr. Josef Georg Weinländer, der selbst jüdischer Abstammung war, bei mindestens zwei „Euthanasie“-Fällen aus dem Gailtal der einweisende Arzt war.

„Aus verwaltungstechnischen Gründen in unsere Anstalt verlegt“ – Die Ermordung von Gailtaler Patienten in der Tötungsanstalt Hartheim

Das Klagenfurter Krankenhaus war bereits in der Zeit der Habsburgermonarchie eröffnet worden und befand sich zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme in Österreich aufgrund von finanziellen Engpässen und zu geringer Bettenzahl in einem äußerst schlechten Zustand.43 Die Eingliederung in das NS-Regime änderte an diesem Zustand nichts. Dem Gaukrankenhaus – dessen ärztlicher Direktor Dr. Schmidt-Sachsenstamm später von „Reichsärzteführer“ Dr. Conti zum „Gauärzteführer“ ernannt wurde – waren die „Irrenanstalt“ (Leiter Dr. Meusburger) und das „Siechenhaus“ (Leiter Dr. Niedermoser) organisatorisch, wirtschaftlich und personell angegliedert.44

Der erste Transport von Klagenfurt in die Vernichtungsanstalt Hartheim ging am 29. Juni 1940 ab, danach folgten bis zum August 1941 noch weitere, die insgesamt ca. 700 Menschen aus dem Klagenfurter Krankenhaus den Tod brachten, darunter mehr als 50 identifizierten Gailtalern.45 Von den nationalsozialistischen Behörden wurde dabei versucht, die Spuren der getöteten Patienten möglichst undeutlich zu machen. So wurden, wie oben bereits erwähnt, standardisierte „Trostbriefe“ verschickt, in denen davon die Rede war, die Patienten seien aus „verwaltungstechnischen Gründen in unsere Anstalt verlegt“46 worden, wie es in einem Brief aus Brandenburg an die Hinterbliebenen des getöteten Paul Resetschnig aus St. Lorenzen im Lesachtal (siehe Opferbiografie, S. 86) heißt, in welchem in weiterer Folge auch der Tod des Patienten mitgeteilt wird. Natürlich wurde auch er nicht ins „Altreich“ gebracht, sondern zuerst in die Zwischenanstalt Niedernhart bei Linz und von dort in die Gaskammer nach Hartheim. Die Einschaltung der sogenannten „Zwischenstation“ Niedernhart diente der Verwischung der Spuren sowie der Sicherstellung der korrekt ausgewählten Patienten, da es des Öfteren zu Namensverwechslungen kam.47 Dennoch war in der Bevölkerung bereits rund um den ersten Transport nach Hartheim am 29. Juni 1940 Wissen über die wahren Zwecke dieser Transporte vorhanden.48 In Hartheim kam es sogar zu einzelnen Widerstandsaktionen wie der Verteilung von Flugblättern oder der Bemalung der Außenmauer des Schlosses Hartheim mit politischen Parolen gegen das NS-Regime.49

„Man mußte das tun, was der Arzt verordnet hat“ – Fortsetzung der NS-„Euthanasie“ im Krankenhaus Klagenfurt nach dem August 1941

Nach dem letzten Vernichtungstransport von Klagenfurt nach Hartheim wurde das Morden im Klagenfurter Krankenhaus selbst durchgeführt und zwar zumeist im (baulich) hinteren Teil des „Siechenhauses“, aber auch in der psychiatrischen Abteilung. Das heutige Wissen über die Geschehnisse im Klagenfurter Krankenhaus gründet sich vor allem auf den 1946 durchgeführten Prozess gegen den hauptangeklagten Hausarzt und Leiter des „Siechenhauses“ in Klagenfurt, Dr. Franz Niedermoser, sowie weitere an der Durchführung der Tötungen maßgeblich beteiligte Pfleger und Schwestern. Deshalb ist es notwendig, anhand dieses Prozesses die Vorgänge in Klagenfurt nachzuzeichnen. Dabei wird die Rolle der Personen mit Bezug zum Gailtal/Ziljska dolina besonders genau herausgearbeitet.50

„In Klagenfurt war man effizient, engagiert und motiviert“51, stellte Wolfgang Freidl von der Med-Uni Graz hinsichtlich der Morde im Landesspital grundsätzlich fest. Obwohl bereits in den Jahren 1939-45 einiges über die Vorgänge im Krankenhaus Klagenfurt in der Bevölkerung bekannt war, wurden diese erst mit dem 1946 abgehaltenen Volksgerichtsprozess in großem Ausmaß vor Augen geführt.52 Dank der besonderen Form des Schöffengerichts beim Gerichtsprozess gegen Dr. Franz Niedermoser (u.a.) steht eine ausführliche Dokumentation der Verhandlung zur Verfügung. Diese ermöglicht es, das Verfahren gut nachzuvollziehen, und liefert gleichzeitig ein eindrucksvolles Bild der Gesinnung der Täter. Denn zur Administration und Vorbereitung der Vernichtungstransporte nach Hartheim sowie der späteren Ermordung von Patienten in der Anstalt selbst waren die Ärzte in Klagenfurt, allen voran Dr. Franz Niedermoser, auf die tatkräftige Mitarbeit von Pflegern und Schwestern angewiesen. Das 1946 angestrengte Gerichtsverfahren wurde dabei neben Dr. Franz Niedermoser auch gegen folgende Bedienstete des Krankenhauses Klagenfurt geführt (der Reihung der Prozessakten folgend): Antonie Pachner, Ottilie Schellander, Paula Tomasch, Juliane Wolf, Maria Binder, Gottfriede Melichen, Ilse Printschler, Maria Hochmaier, Ludmilla Lutschounig, Eduard Brandstätter, Maria Cholawa und Ladislaus Hribar, wobei Melichen, Hochmaier und Lutschounig freigesprochen wurden. Aus Gailtaler Perspektive ist dabei von besonderer Bedeutung, dass mit Antonie Pachner und Eduard Brandstätter zwei der vier (neben Dr. Niedermoser und Pflegerin Ottilie Schellander) vom Gericht als Hauptschuldig angesehene und auch zum Tode Verurteilte aus dem Gailtal/Ziljska dolina stammten. Auf diese zwei Schlüsselfiguren soll nun etwas näher eingegangen werden.53

Antonie Pachner54 wurde am 16. Jänner 1891 in Rattendorf im Bezirk Hermagor geboren und absolvierte nach fünf Jahren Volksschule auch zwei Klassen Bürgerschule in der Ursulinenschule in Klagenfurt sowie später einen Abendhandelskurs. Nach ihrer Schulbildung war sie als Ladengehilfin in Klagenfurt tätig, bevor sie die Ausbildung zur Hebamme absolvierte und im Jahr 1923 in das Landeskrankenhaus Klagenfurt eintrat. Dort war sie ebenfalls als solche tätig, bis sie im September 1939 als Oberschwester in das „Siechenhaus“ kam. Pachner war ab dem Mai oder August 1938 Mitglied der NSDAP, betonte aber in ihrer Vernehmung, sie sei „keine eifrige Anhängerin der Partei“ gewesen und bezeichnete sich zudem als „streng katholisch“. Um die Verbrechen der Nationalsozialisten mitzutragen, reichte ihre Überzeugung aber anscheinend aus. Bei der Gerichtsverhandlung gab sie zynischerweise an, „sicher nicht gerne Tötungshandlungen ausgeführt“ zu haben. Pachner wurde vom Gericht für schuldig befunden, 20 Menschen getötet zu haben, entweder durch Morphiuminjektionen oder durch dauerhafte Verabreichung einer Mischung des Schlafmittels Somnifen mit Hustensaft (zur Verbesserung des Geschmacks der Mischung). Direkte Tötungsaufträge hat sie dabei laut eigenen Angaben vor allem für Säuglinge und Kleinkinder erhalten und kam diesen auch nach. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass in Klagenfurt laut Angaben von Ernst Klee auch eine Kinderfachabteilung eingerichtet war.55 Von Meldungen oder Tötungsermächtigungen einer speziell eingerichteten Kinderfachabteilung sind allerdings keine Dokumente vorhanden. Es ist also anzunehmen, dass die Tötung von Kleinkindern im alltäglichen Krankenhausbetrieb mitlief.

Darüber hinaus wurde Pachner für schuldig befunden, die von Dr. Niedermoser gegebenen Tötungsaufträge an die ihr unterstehenden Pfleger weitergeleitet zu haben und die zur Ermordung nötigen Medikamente bereitgestellt zu haben. Ihr Urteil lautete auf Tod durch den Strang, sie wurde allerdings nach einem Gnadengesuch an den Bundespräsidenten begnadigt und ihre Strafe auf 20 Jahre Kerker reduziert.56 Aufgrund einer schweren Erkrankung wird sie letzten Endes schon im Jahre 1949 entlassen und verstirbt zwei Jahre später.57

Pachner war eine der ersten, die im Zuge der polizeilichen Ermittlungen einvernommen wurden. In den ursprünglichen Protokollen dieser Einvernahmen, die im Oktober 1945 stattfanden, unterscheiden sich ihre Aussagen teilweise eklatant von jenen, die sie später im Prozess tatsächlich bestätigen sollte. So sprach sie (wie auch Mitangeklagte Schellander) zum Beispiel davon, dass schon im Jahr 1939 Patienten im „Siechenhaus“ des Landeskrankenhauses Klagenfurt getötet worden seien und diese Tötungen nicht erst nach dem sogenannten „Euthanasie“-Stopp im August 1941 stattfanden. Im Verlauf des Prozesses nahm Pachner diese Aussage allerdings zurück. In der Urteilsverkündung wird ausgeführt, dass aufgrund mangelnder Beweise und aufgrund der zurückgezogenen Aussagen von Pachner und Schellander keine Tötungen vor August 1941 erwiesen werden konnten. Da sowohl Schellander als auch Pachner diese Angaben bei der polizeilichen Einvernahme machten, kann aber davon ausgegangen werden, dass schon zwischen September 1939 und August 1941 Tötungen im Krankenhaus selbst durchgeführt wurden. Selbiges trifft auch auf die Liste mit Nennungen von getöteten Personen zu, die Pachner und Schellander mit jeder Einvernahme zu verringern versuchten. Wie sehr die Ermordung von Menschen auch von persönlichen Befindlichkeiten gegenüber den Patienten abhing, wird schon am eingangs erwähnten Zitat deutlich. Bei der Einvernahme gibt Pachner hinsichtlich der Gründe für die Ermordung bestimmter Patienten unter anderem an: „Säuferin, bettlägrig, schlecht beisammen“, „alt, unrein und leidend“, „grob, streitsüchtig“ oder einfach nur „Epileptiker“.

Zur Rechtfertigung ihrer Taten bediente sich Pachner einer Argumentation, die auch von den meisten anderen Angeklagten auf ähnliche Art und Weise vorgebracht wurde: „Man mußte das tun, was der Arzt verordnet hat“, oder „ich hätte mich dieser unangenehmen Pflicht nicht entziehen können“ waren Aussagen, die dazu dienen sollten, das eigene Handeln als fremdbestimmt und zwanghaft verordnet darzustellen. Fakt ist aber, dass es auch im Klagenfurter Krankenhaus zumindest eine Pflegerin gegeben hat, die sich aktiv der Ausführung von Tötungsaufträgen verweigerte. Josefine Messner war nicht dazu bereit, eine, wie ihr bewusst war, tödliche Injektion zu setzen. Als einzige Konsequenz wurde sie vom Hinterhaus der „Siechenanstalt“, in dem die Ermordungen durchgeführt wurden, ins Vorderhaus desselben versetzt.58 Es ist also durchaus auch möglich gewesen, die Tötungsaufträge schlichtweg abzulehnen, ohne wirkliche Konsequenzen fürchten zu müssen.

Zweiter Argumentationsstrang zur Rechtfertigung der Taten war der sogenannte „Verbotsirrtum“, aufgrund dessen in späteren NS-„Euthanasie“-Gerichtsprozessen auch tatsächlich Angeklagte freigesprochen wurden.59 Die Annahme der Angeklagten, es existiere ein (geheimes (!)) Gesetz, das ihr Vorgehen decke, reichte später oft aus, um von den Folgen des eigenen Handelns freigesprochen zu werden. Mit „er sagte, es ist Gesetz“ versuchte auch Antonie Pachner ihr Tun zu rechtfertigen, obwohl sie gleichzeitig betonte: „Ich war mir bewusst, daß es eine Verletzung der Menschlichkeit ist“. Keiner konnte jedoch solch ein Gesetz mit eigenen Augen gesehen haben, denn es existierte ja nicht. Jedenfalls finden sich diese zwei Argumentationsstränge mit etwas unterschiedlicher Nuancierung auch beim zweiten Täter mit Bezug zum Gailtal/Ziljska dolina.

Eduard Brandstätter wurde am 30. April 1904 in der Gemeinde Dellach im Bezirk Hermagor geboren und absolvierte dort die Volksschule. 1925 trat er als Hausdiener in das Landeskrankenhaus Klagenfurt ein, machte in den Jahren 1931-1932 die Ausbildung zum Pfleger, und wurde 1941 schließlich zum Oberpfleger in der psychiatrischen Anstalt, Abteilung Männer, befördert. Brandstätter war der einzige der Hauptangeklagten, der seine Schuld bis zum Schluss leugnete und daran festhielt, er habe nicht ahnen können, dass die von ihm verabreichten Medikamente zum Tode der Patienten führen würden. Dieses Leugnen sei laut der Urteilsverkündung auch ein Mitgrund gewesen, warum das Gericht bei Brandstätter die Todesstrafe aussprach, obwohl er „nicht zu den Rädelsführern“ gezählt habe. Er entzog sich der Ausführung des Urteils durch Suizid.60

Brandstätter, vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in der Vaterländischen Front aktiv, betonte in seiner Vernehmung neben dem schon bei Antonie Pachner erläuterten Argument der notwendigen Pflichterfüllung („Pfleger haben ärztliche Anordnungen weder zu kritisieren, noch zu unterlassen, das ist strafbar, alle Tage wurde uns das gepredigt“) vor allem auch seine Unwissenheit darüber, dass die von ihm verabreichten Medikamente zum Tode führten. Er stellte seine Beziehung zu den Patienten als „wie in einer großen Familie“ dar und sagte von sich selbst, er habe die „Hilflosen und Schutzlosen […] am meisten in Schutz genommen“. Darüber hinaus schilderte er einen Vorfall, bei dem er aus den Baracken der psychiatrischen Abteilungen Patienten gerettet habe, als das Gebäude nach einem Bombenangriff in Flammen stand. Es sei angemerkt, dass er zuvor auch erklärte, dass die „besseren Patienten“ in den Bunker gebracht worden sind und nur die „schlechteren“ in den dem Luftangriff ausgesetzten Baracken eingesperrt wurden.

All diesen Beteuerungen zum Trotz führte Brandstätter jedoch die Tötungsaufträge ohne Widerrede aus. Seine Angaben, er habe nicht gewusst, dass die Patienten mit den Medikamenten in den sicheren Tod befördert wurden, musste er im Laufe der Hauptverhandlung aufgeben, an der Behauptung seiner Unschuld hielt er jedoch bis zum Ende fest.

Aus diesen zwei Täter-Biographien ergibt sich ein (Sitten)Bild aus Autoritätshörigkeit und Fügsamkeit, welches zusammen mit der ideologischen Unterfütterung durch den Nationalsozialismus die Ermordung von über 1.500 Menschen (ca. 700 transportiert nach Hartheim und dort vergast, die anderen direkt in Klagenfurt ermordet) ermöglichte.61 Das Bedauern über ihre Taten kam den Angeklagten zumeist erst vor Gericht in den Sinn. Denn zu Beginn der polizeilichen Untersuchungen waren diese Gedanken noch nicht explizit gemacht worden. Dies zeigen die Aussagen des mit der Ermittlung gegen die Bediensteten des Klagenfurter Krankenhauses beauftragten Kriminalbeamten Heinrich Schüttelkopf, geboren in Hermagor, der seine Eindrücke im Rahmen der Gerichtsverhandlung folgendermaßen schilderte:

Sämtliche Angeklagte haben mir den Eindruck gemacht, daß sie nicht überrascht waren. Die Pachner hat gesagt, sie hat es eh schon erwartet. Auch die übrigen Angeklagten waren sehr gefaßt. Die Verantwortungen [gemeint sind die Verantwortlichen, Anm.] waren alle offenherzig und ich hatte keine Schwierigkeiten, da nicht geleugnet wurde. […] Besonders auffällig war die Offenheit bei der Pachner, deren Vernehmung 25 Seiten umfaßt. […] Der Brandstätter hat auch gestanden, zumindest hat er zugegeben, daß er die Aufträge bekommen hat und die Aufträge erfüllt hat.62

Dieser Eindruck der eigenständigen und willigen Ausführung des Mordens wird auch dadurch bestärkt, dass die Gabe der Medikamente (Dosis, Art) meist von den Oberschwestern und Oberpflegern selbst bestimmt wurde und dadurch ein vergrößerter Spielraum entstand. So wurden im Gerichtsprozess auch Fälle behandelt, in denen Pfleger die von Dr. Niedermoser zum Tode ausgewählten Patienten längere Zeit nicht töteten, wenn sie ihnen bei der Arbeit noch hilfreich erschienen.63 Nicht unerwähnt soll hier bleiben, dass die Krankenpflegeausbildung bereits vor dem „Anschluss“ im Jahr 1938 streng auf Gehorsam, Unterordnung und Anerkennung der ärztlichen Autorität ausgerichtet war.64 Dennoch bleibt festzustellen, dass die vermeintlich nur ihre Pflicht erfüllenden Pfleger durchaus auch anders handeln und dadurch Patienten das Leben hätten retten können.65

Den Opfern ein Denkmal setzen

Nach diesem Einblick in die Systematik des Mordens in Klagenfurt/Celovec und die Rechtfertigungsnarrative der Täter, vor allem jener mit Bezug zum Gailtal/Ziljska dolina, sollen im nächsten Abschnitt jene in den Mittelpunkt rücken, die zum Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wurden. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, ist es Ziel der Forschungsarbeit des Vereins Erinnern Gailtal, eine würdige Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus aus dem Gailtal/Ziljska dolina zu errichten. Gerade Menschen, die der NS-„Euthanasie“ zum Opfer fielen, wurde der Status als Opfer lange Zeit verweigert und ihre Nachkommen wurden sich selbst überlassen. Dass die Errichtung eines solchen Ehrenmals hochaktuell ist, zeigt die im September 2014 vorgenommene Eröffnung einer Gedenkstätte für „Euthanasie“-Opfer am zentralen Ort der Verwaltung der NS-„Euthanasie“-Aktion in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. 70 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft ist ein würdiges Gedenken an die „Euthansie“-Opfer leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Mit einer Gedenkstätte im Gailtal/Ziljska dolina, welche auch die NS-„Euthanasie“-Opfer miteinbezieht, könnte hier ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung gesetzt werden. Gerade hinsichtlich aktueller tagespolitischer Diskurse wäre ein Denkmal, welches die drastischsten Folgen von Ausgrenzung und Diskriminierung aufzeigt, für alle Seiten von Nutzen.

Denkmal für die „Euthanasie“-Opfer Berlin Tiergartenstraße.Quelle: Verein Erinnern Gailtal

Zuletzt sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass in den folgenden Opferbiographien stellenweise ärztliche Einschätzungen wiedergegeben werden, die klar von abwertendem, nationalsozialistischem Charakter sind. Wo immer solche Begriffe oder Passagen vorkommen, wurden sie unter Anführungszeichen und in kursive Schrift gesetzt. Dies dient dazu, dem Leser deutlich zu machen, dass hier Begrifflichkeiten der nationalsozialistischen Medizin verwendet werden, die keinesfalls als adäquate medizinische Einschätzungen gelten dürfen. Diese Vorgehensweise soll kontinuierlich in Erinnerung rufen, dass geringste Abweichungen von der von den Nazis als Norm gesetzten geistigen und körperlichen Verfassung schon ausreichen konnten, um ermordet zu werden. Die angegebenen Todeszeitpunkte sind jene des in den Akten vermerkten Transports in die „Zwischenanstalt“ Niedernhart. Von dort wurden die Patienten binnen Stunden oder Tagen ins Schloss Hartheim zur Vergasung gebracht. Der genaue Todestag lässt sich meist nicht mehr feststellen, weshalb hier einheitlich der Tag des Abtransports nach Niedernhart als Tag der Ermordung angegeben wird.

Quellen

* Assmann: Erinnerungsräume.

* Aly: Die Belasteten. „Euthanasie” 1939-1945.

* DÖW: Ahndung von Euthanasieverbrechen: http://ausstellung.de.doew.at/b143.html

* Fürstler/Malina: „Ich tat nur meinen Dienst“.

* Garscha: Euthanasie-Prozesse seit 1945, S. 46-59.

* Gitschtaler: Gailtaler Jugend im Nationalsozialismus.

* Häupl: Mein persönlicher Prolog, S. 15-30.

* Jamritsch: Euthanasie im Bezirk Hermagor.

* Klee: „Euthanasie“ im Dritten Reich.

* Krammerhofer: Die „Hartheimer Statistik“, S. 117-130.

* Leitner: NS-Euthanasie, S. 217-261.

* Löscher: Zur Umsetzung und Verbreitung von Eugenischem/Rassenhygienischem Gedankengut, S. 99-128.

* Malina: „Spurensuche“, S. 29-41.

* Marckgott: Gedenkbuch Schloß Hartheim.

* Posch: Landeskrankenhaus Klagenfurt.

* Reiter: Vom Schweigen und Erzählen, S. 13-20.

* Stromberger: Die Ärzte, die Schwestern, die SS und der Tod.

* Walter: Auswirkungen des „Anschlusses” auf die österreichische Krankenpflege, S. 143-159.

* Zechner: Die große Effizienz der Mörder in Klagenfurt. In: Kleine Zeitung Kärnten, 8.2.2015

Archivakten

Akten Gerichtsprozess gegen Dr. Niedermoser u.a., Vg 16/18 Vr 907/45; Landesarchiv Kärnten.

Die Gailtaler „Euthanasie“-Opfer

(Sofern nicht anders angegeben stammen alle Biographien von Wolfgang Haider)

Achatz, Agnes (vulgo Jakič, Neša)

Geburtsort und Datum nicht bekannt

getötet vermutlich im Jahr 1939

Es musste nicht unbedingt eine körperliche oder geistige „Beeinträchtigung“ geben, um ins Visier der NS-Medizin zu geraten. Auch gewisse Status-Zuschreibungen reichten aus, um in die Kategorie der sogenannten „Asozialen“ zu fallen, die spätestens ab dem Sommer 1941 ebenfalls Opfer der NS-„Euthanasie“ wurden. Unter diesen Opfern fanden sich zum Beispiel auch Bettler oder „Arbeitsscheue