Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Der Lehrtext stellt den Inhalt des Faches "Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen" (Betriebswirt) prägnant dar. Dabei wurde sich an den Prüfungen der IHK orientiert. Praxis-Beispiele und zahlreiche Grafiken veranschaulichen den Lehrstoff zusätzlich. Darüber hinaus gibt es am Ende der meisten Kapitel einige Kontrollfragen die an den Prüfungen der IHK angelehnt sind. Inhaltsverzeichnis Kap. 1 Grundlagen des Handels Kap. 2 Globalisierung und internationale Organisationen Kap. 3 Europäische Union (EU) Kap. 4 Deutscher Außenhandel Kap. 5. Interkulturelles Management Kap. 6. Risikomanagement Kap. 7 Betriebswirtschaft des Außenhandels Kap. 8 Instrumente Finanzierung und Incoterms

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kai Kleinwächter

Außenwirtschaft

Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen

Ein Lehrbrief für Betriebswirte/innen

Impressum

Text: © Copyright by Kai Kleinwächter

Homepage: zeitgedanken.blog

Grafiken: Rechte wie angegeben

Umschlaggestaltung: © Copyright by Kai Kleinwächter

Erscheinungsdatum: Potsdam, Januar 2021

Version: 1.03

ISBN: 978-3-753141-99-2

Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Inhaltsverzeichnis

Impressum

1 Grundlagen des Handels

1.1 Gründe für den Anstieg des Welthandels

1.2 Vorteile des internationalen Handels (VWL)

1.3 Gründe für Unternehmen Handel zu betreiben

1.4 Gründe für Unternehmen im Ausland zu investieren

1.5 Volkswirtschaftliche Herausforderungen Außenhandel

1.6 Aufgaben zu Themenkomplex 1

2 Globalisierung und internationale Organisationen

2.1 Begriffsbestimmung – Globalisierung / Liberalisierung

2.2 Handelshemmnisse

2.2.1 Tarifäre Handelshemmnisse

2.2.2 Nicht-Tarifäre Handelshemmnisse

2.3 Wirtschaftliche Zusammenschlüsse

2.4 Supranationale Organisationen

2.5 Finanzmärkte

2.6 Aufgaben zu Themenkomplex 2

3 Europäische Union (EU)

3.1 Geschichte und Bedeutung

3.2 Konvergenzkriterien der Europäischen Währungsunion

3.3 Politische Gestaltung der EU

3.3.1 Institutionen der EU

3.3.2 Gesetzgebungsverfahren / Mitentscheidungsverfahren

3.3.3 Europäische Zentralbank (EZB)

3.3.4 Weitere Institutionen

3.4 Aufgaben zu Themenkomplex 3

4 Deutscher Außenhandel

4.1 Struktur und Entwicklung des deutschen Außenhandels

4.2 Institutionen des deutschen Außenhandels

4.3 Aufgaben zu Themenkomplex 4

5. Interkulturelles Management

5.1 Modell von Geert Hofstede

5.2 Modell von Fons Trompenaars

5.3 Modell von Edward T. Hall

5.4 Aufgaben zu Themenkomplex 5

6 Risikomanagement

6.1 Betriebliche Steuerung Risiko

6.2 Risikoarten

6.3 Absicherung von Währungsgeschäften

6.3.1 Risiken bei Währungsschwankungen

6.3.2 Absicherung gegenüber Währungsschwankungen

7 Betriebswirtschaft des Außenhandels

7.1 Formen des Außenhandels

7.2 Distributionswege / -organe

8 Außenwirtschaftliche Transaktionen

8.1 Incoterms

8.2 Instrumente der Finanzierung

8.3 Dokumente im Außenhandel

8.4 Transportmöglichkeiten

8.5 Garantien und Bürgschaften

8.6 Aufgaben zu Themenkomplex 8

Abbildungen

Abbildung 01: Weltweiter Güterexport

Abbildung 02: Deutscher AH - Produktgruppen mit höchsten Handelsdefizit

Abbildung 03: Importanteil verschiedener Komponenten des BIP (Lindner 2018)

Abbildung 04: Motive von Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen

Abbildung 05: Die Entwicklung des Preises Aluminium (06/2016 – 05/2018)

Abbildung 06: Volumen Außenhandel EU-Russland

Abbildung 07: Freihandelsabkommen der EU (Stand Mai 2020)

Abbildung 08: Wichtigste Handelsblöcke (ohne Beobachter, assoziierte Staaten etc.)

Abbildung 09: Supranationale Institutionen in Nord- und Südamerika

Abbildung 10: WTO-/GATT-Verhandlungen

Abbildung 11: Struktur deutscher Außenhandel nach Warengruppen

Abbildung 12: Handel zwischen Deutschland und Saudi-Arabien

Abbildung 13: Hofstede Vergleich China, Deutschland, Russland und USA

Abbildung 14: Neujahrsansprache des russischen Präsidenten (2018)

Abbildung 15: USA-Präsident beim Signieren eines Gesetzes (2018)

Abbildung 16: Angela Merkel Foto Parteivorsitz (2010)

Abbildung 17: Trompenaars - unversalistisch vs. partikularistisch

Abbildung 18: Trompenaars - individualistisch vs. kollektivistisch

Abbildung 19: Trompenaars - neutral vs. emotional

Abbildung 20: Trompenaars - spezifisch vs. diffus

Abbildung 21: Trompenaars - leistungs- vs. herkunftorientiert

Abbildung 22: Trompenaars - selbstbestimmt vs. außengeleitet

Abbildung 23: Trompenaars - Vergangenheits- vs. Zukunftsorientiert

Abbildung 24: Trompenaars Raumorientierung

Abbildung 25: Risikomanagement-Kreislauf

Abbildung 26: Preisvergleich Luxusfahrzeuge USA-BRD

Abbildung 27: Absicherung durch Produktion im Ausland

Abbildung 28: Direkter vs. Indirekter Vertrieb

Abbildung 29: Logistiker, Transithändler und Absatzmittler

Abbildung 30: Passiver und aktiver Transithandel

Abbildung 31: Aktivitäten Schattenwirtschaft

Abbildung 32: Toshiba Garantie

1 Grundlagen des Handels

1.1 Gründe für den Anstieg des Welthandels

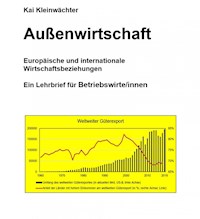

Seit den 1950er Jahren nimmt der globale Handel deutlich zu. So betrug der weltweite Güterexport 1960 ca. 123 Mrd. US.$. Bis in die Gegenwart hat er sich um über das 300fache erhöht - auf knapp 20.000 Mrd. US.$. Sein Wachstum hält weiter an. Ausschlaggebend sind vor allem fünf Faktoren:

A) Politisch gewollte Marktöffnungen

B) Senkung Transportkosten

C) Etablierung Transnationaler Konzerne

D) Entfaltung einer globaleren Konsumkultur

E) Partizipation der Schwellenländer an der Weltwirtschaft

Abbildung 01: Weltweiter Güterexport

A) Politisch gewollte Marktöffnungen

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert dominierten in Europa protektionistische Strömungen. Die Staaten versuchten den Freihandel einzuschränken bzw. politisch zu kontrollieren. Aber auch in den USA war der Einfluss der Protektionisten groß. Diese schottet sich Ende der 1920er Jahre ruckartig von den Weltmärkten ab. Die ökonomischen Verwerfungen vertieften die Weltwirtschaftskrise deutlich.

Nach 1945 setzte sich in Europa und den USA eine positivere Sicht auf den internationalen Handel durch und es erfolgte eine kontinuierliche Öffnung der Märkte. Der Prozess wird als Liberalisierung bezeichnet. Der Handel wird so nicht nur mit weniger Kosten belegt, sondern oft überhaupt erst ermöglicht. Maßnahmen waren u.a.: Subventionen für exportierende Unternehmen, Abbau von Handelshemmnissen insbesondere durch den Abschluss von Handelsabkommen sowie weltweite Standardisierungen von Produkten.

B) Senkung Transportkosten

Parallel zur Liberalisierung sanken die Transportkosten deutlich. Entscheidend war dabei der (meist staatlich finanzierte) Ausbau der Transportwege. Die Errichtung von Eisenbahnstrecken, Flug- und Schifffahrtshäfen sowie Autobahnen ermöglichten eine Quantität des Handels der vorher undenkbar war. Dazu kommen seit den 1950er Jahren real fallende Energiekosten, sinkende Kosten für Transportgeräte (Schiffe, LKW) sowie der Steigerung ihrer Transportkraft und Wirtschaftlichkeit. Dazu trat eine umfassende Standardisierung der Abwicklung. Ebenfalls beschleunigte der Wegfall bzw. die Reduzierung von Grenzkontrollen die Abwicklung des Handels.

Beispiel: ISO-Container

Ein historisches Beispiel zur Senkung von Transaktionskosten ist die Durchsetzung des ISO-Containers für den internationalen Handel. Damit konnten die Transportkosten deutlich gesenkt und die Verladezeiten verringert werden. Solche Wirkungen von Standardisierungen zeigen sich auch im Finanzsektor, bei der Zollabwicklung oder der Warenverladung und Beförderung.

C) Etablierung Transnationaler Konzerne

Seit den 1960er Jahren etablieren sich transnationale Konzerne. Diese mindestens in zwei Ländern produzierenden Unternehmen nutzen die globalen Märkte um eine optimale Produktions- und Absatzstruktur umzusetzen. Sie sind einer der wichtigsten Treiber der weltweiten Arbeitsteilung.

(Massen-)Konsumgüter wie Möbel, Kleidung und Elektrogeräte werden von transnationalen Konzernen weltweit angeboten. Eine vergleichbare Entwicklung findet im Bereich der Nahrungsmittel und Systemgastronomie statt. Franchiseketten wie McDonalds, Burger King oder Starbucks stehen geradezu symbolhaft für die Globalisierung.

Auf Grund der internationalen Produktionsstrukturen und des globalen Marketings fällt auch die Trennung zwischen heimischen und ausländischen Unternehmen/Produkten zunehmend schwerer. Ein prominentes Beispiel ist Opel, das als deutsches Unternehmen gilt. Allerdings gehörte das Unternehmen schon seit den1920er Jahren zu General Motors (USA) und seit 2018 zur französischen Groupe PSA (Peugeot).

Dabei agieren große internationale Konzerne nicht nur auf ökonomischer Ebene, sondern sind auch entscheidende politische Lobbyisten. Da sie viele Arbeitskräfte beschäftigen und wichtige Steuerzahler sind, hat ihr Einfluss hohes Gewicht. Entsprechend entwickelten sich die TNK zu einem der Haupttreiber der Globalisierung.

Hidden Champions

Neben den großen Konzernen treten die „Hidden Champions“ auf. Darunter werden meist mittelständische Marktführer verstanden, die im Unterschied zu den TNK nur selten über Produktionsstrukturen im Ausland verfügen. Da sie vergleichsweise nur wenige Angestellte beschäftigen, sind ihre Erfolge kaum bekannt („hidden“). Meist operieren solche Unternehmen auf eher begrenzten Märkten, in denen selbst auf internationaler Ebene nur wenige Anbieter rentabel wirtschaften können.

Beispiel: Hidden Champions (Handelsblatt 2012)

- Roll-Hundeleinen der Firma Flexi

- Silberbesteck aus der Manufaktur Robbe und Berking

- Prothesenhersteller Otto Bock

- Achterbahnen und Karussells von Stengel

- Pistenraupen der Kässbohrer Geländefahrzeug AG

D) Entfaltung einer globaleren Konsumkultur

Die Entfaltung weltweiter Kommunikationsstrukturen verstärkt durch Migration führen zur Entstehung globaler Konsummuster. Je mehr die lokale Bevölkerung internationale Produkte akzeptiert oder sogar begehrt, umso eher ist ein grenzüberschreitender Handel möglich. Wesentliche Triebkraft zur Verbreitung bestimmter Konsum- und Wertvorstellungen ist die globale Medien- und Eventindustrie.

Große Teile der Bevölkerung akzeptieren den Konsum ausländischer Produkte - besonders wenn keine nationalen Produkte/Marken zur Verfügung stehen. Ein Beispiel dafür ist die in Deutschland alltägliche Verwendung ausländischer Smartphones von Apple (USA), LG (Südkorea), Samsung (Südkorea), Huawei (China) oder Lenovo (China).

Beispielhaft für globale Konsumkulturen stehen große Sportereignisse (Weltmeisterschaft im Fußball, die Olympischen Spiele…) aber auch (Trick-)Filme und Musik. Für letzteres steht in jüngster Zeit der Hit „Gangman-Style“ des südkoreanischen Künstlers Psy. Teilweise greifen die kulturellen Elemente so ineinander, dass eine nationale Herkunft kaum mehr bestimmbar ist.

Beispiel: Heidi

Die Schriftstellerin Johanna Spyri schuf in den 1870er und 1880er Jahren die Figur Heidi. Ein junges Mädchen, das ihre Kindheit in den Schweizer Alpen verbringt. Die Erzählungen wurden in den 1920er Jahren in die japanische Kultur übernommen. 1974 produziert Zuiyo Enterprise den Anime Heidi (Arupusu no Shōjo Haiji, wörtlich: „Alpenmädchen Heidi“). Die Serie wirkt auf Europa zurück und führt hier zu einer neuen Belebung der Heidi-Figur. Wobei viele Konsumenten den Trickfilm für eine europäische Produktion halten. Eine ähnliche Entwicklung nimmt der Roman „Anne auf Green Gables“ der Autorin Lucy Maud Montgomery. Die ein kanadischer Klon der deutschen Heidi ist. Auch hier bringt erst das japanische Anime („Anne mit den roten Haaren“; Akage no An) die Figur wieder in das kulturelle Bewusstsein Europas bzw. Nordamerikas zurück. Eine ähnliche Entwicklung nahm auch Biene Maja (jap. Original: Mitsubachi Māya no Bōken)

Gegenwärtig erreichen Computerspiele große Bedeutung. Hits wie Pokémon oder Zelda, aber auch Counter Strike, Starcraft usw. werden international vermarktet. Die Übertragungen internationaler Wettkämpfe erreichen Millionen in aller Welt.

Die Medien- und Eventindustrien werden von den Regierungen bewusst geschaffen. Hier geht es nicht nur um eine direkte Förderung der eigenen Wirtschaft, sondern auch um die Präsentation der eigenen Außenpolitik. So nimmt das Pentagon mit Hilfe von Förderungen direkt Einfluss auf Drehbücher, bezahlt das japanische Außenministerium die internationale Vermarktung von Trickfilmen und richten Staaten zwecks Prestigegewinn Weltereignisse aus. So gelang Russland mit der Fußballweltmeisterschaft ein sichtbares Ereignis wider der angeblichen internationalen Isolation. (Herrmann 2018) Zu letzteren zählen auch internationale Großveranstaltungen wie Olympiaden, Messen und Kulturevents.

E) Partizipation der Schwellenländer an der Weltwirtschaft

Spätestens seit den 1980er Jahren erhält die Globalisierung neue Impulse durch die Öffnung der (asiatischen) Schwellenländer. Insbesondere die Staaten Süd-Ost-Asiens (Südkorea, Taiwan, Vietnam…) sowie China entfalten eine enorme Exportkraft aber auch eine umfassende Binnennachfrage, die selbst wieder den Handel stimuliert. Das anhaltende Wachstum in Asien führt auch zu signifikanten Zunahmen des Süd-Süd-Handels. Der Handel beginnt wirklich global zu werden.

1.2 Vorteile des internationalen Handels (VWL)

Der internationale Handel kann für Volkswirtschaften mehrfache Vorteile haben. Ausschlaggebend sind vor allem fünf Aspekte:

A) Bessere Versorgung mit Gütern

B) Intensivierung des Wettbewerbs

C) Erhöhung der volkswirtschaftlichen Stabilität

D) Stimulierung von Wachstum und Wohlstand

A) Bessere Versorgung mit Gütern

Der internationale Handel ermöglichen es Volkswirtschaften sich mit Gütern zu versorgen, die im Wirtschaftsraum nicht oder kaum in ausreichendem Maße vorhanden sind. Auch bei Gütern deren Produktion in der eigenen Volkswirtschaft zu teuer bzw. mit hohen externen Kosten verbunden wären, wird so eine Verfügbarkeit sichergestellt.

Beispiel: Deutscher Außenhandel

Deutschland verfügt nicht bzw. kaum über genügend Rohstoffe. Die wichtigsten sind Energierohstoffe (Erdöl, Erdgas und Kohle), Erze und Metalle sowie bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Südfrüchte, Tierfutter, Leder). 2017 führte Deutschland im Verhältnis zum Export das 35-fache an Erzen ein. Bei Erdöl und Erdgas war es das Neunfache. Bei Metallen und Kohle könnte Deutschland sich zwar selbst versorgen. Aber die hiesigen Förderkosten liegen deutlich über dem Weltmarktniveau. Der Import ist rentabler und fördert mehr den nationalen Wohlstand.

Abbildung 02: Deutscher AH - Produktgruppen mit höchsten Handelsdefizit

In der Moderne erlangt auch der Import von Technologien eine immer wichtigere Rolle. Vor allem durch Handel mit Patenten und Lizenzen, der Einfuhr von Prototypen und Wissen (Bücher, Datenbanken etc.) sowie der Migration von Fachkräften verbreitet sich Wissen immer schneller. Staaten, denen es gelingt über ihr Bildungssystem „ausländisches“ Wissen zügig in der eigenen Volkswirtschaft zu verbreiten, können erfolgreicher im internationalen Wettbewerb mithalten.

B) Intensivierung des Wettbewerbs

Durch den internationalen Handel bieten mehr Unternehmen in einer Volkswirtschaft ihre Güter an. Von diesem erhöhten Wettbewerb profitieren vor allem produktive Unternehmen und die Käufer. Besonders positiv wirkt diese Entwicklung in stark national konzentrierten Märkten. Hier stellt der Zugang ausländischer Unternehmen eine wirksame Möglichkeit dar, Wettbewerb zu erzwingen.

Beispiel: Züge in Europa

In der EU dominieren zwei Anbieter den Markt für Bahnzüge: Siemens-Alstrom und Bombardier. Kleinere (osteuropäische) Wettbewerber können mangels Finanzkraft kaum vergleichbare Angebote vorlegen. Aber deren Kooperation mit chinesischen Anbietern sorgt für mehr Wettbewerb - sowohl preislich als auch technologisch. (Schlesiger und Deuber 2018) Insbesondere die Deutsche Bahn wirbt um den Eintritt der chinesisch-europäischen Joint Ventures in den deutschen Markt. So sollen die Bezugspreise für Züge sinken und die Auswahlmöglichkeiten steigen. Zusätzlich wäre die Bahn weniger von einzelnen Lieferanten abhängig.

C) Erhöhung der volkswirtschaftlichen Stabilität

Ein diversifizierter Außenhandel eröffnet die Möglichkeit bei binnenwirtschaftlichen Absatzschwierigkeiten über den Export, die eigenen Wirtschaftsstrukturen zu stabilisieren. Die Konjunkturkrise fällt damit nicht so hart aus.

Der gleiche Mechanismus wirkt auch bei den Importen. Über den Außenhandel kann trotz innerer Lieferschwierigkeiten, die Produktion aufrechterhalten werden.

Beispiel: Landwirte im Hitzesommer 2018 (Damm 2018)

Die Hitzewelle im Sommer 2018 führt in weiten Teilen Deutschlands zu Missernten. Davon waren auch die Produzenten von Futtermitteln betroffen. Konventionelle Tierzüchter wichen auf Futtermittel aus den internationalen Märkten aus. Dieses ist teurer, aber die Produktion läuft weiter. Ökologische Produzenten konnten dies nicht. Bionahrungsmittel sind auf den internationalen Märkten nicht in genügendem Umfang vorhanden. Entsprechend sind Bio-Landwirte stärker auf staatliche Hilfen angewiesen.

D) Stimulierung von Wachstum und Wohlstand

Der Export von Waren führt zu Wirtschaftswachstum. Die volkswirtschaftliche Produktion als auch der darauf basierende Wohlstand können über das nationale Maß hinauswachsen.

1.3 Gründe für Unternehmen Handel zu betreiben

Die Vorteile für Unternehmen ähneln den bereits diskutierten volkswirtschaftlichen. Entscheidend sind vor allem die folgenden.

A) Verfügbarkeit und Mangel von Produkten

B) Nutzung der Preisvorteile internationaler Märkte

C) Steigerung von Umsatz / Gewinn / Rentabilität

D) Risikostreuung bzw. Unabhängigkeit von der Binnenkonjunktur

E) Image-Gewinn beim Aufbau globaler Marken

A) Verfügbarkeit mit Produkten

Der internationale Handel ermöglicht die Versorgung mit Produkten, die in der eigenen Volkswirtschaft nicht bzw. nicht ausreichend vorhanden sind. Hier geht es sowohl um die absolute Verfügbarkeit (Bsp.: Rohstoffe, Südfrüchte, Mikrochips) oder auch um eine größere Auswahl an Varianten (Bsp.: Maschinen, Filme, Schmuck).

Bei den Investitionsgütern bzw. Vorprodukten ist hier vor allem die Versorgung mit Rohstoffen entscheidend. Fast den gesamten Bedarf an Öl, Erdgas sowie Erzen führt die deutsche Wirtschaft ein. Auch viele Vorprodukte wie Mikrochips oder Solarzellen werden kaum noch hierzulande produziert. In den letzten Jahrzehnten gewinnt auch die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte im Rahmen der Migration wieder an Bedeutung.

Bei den Konsumgütern geht es besonders um Produkte, die nicht in Deutschland produzierbar sind bzw. dann ihren „Charakter“ verlieren würden. Beispielhaft dafür stehen Bollywoodfilme, japanische Anime/Manga sowie bestimmte landwirtschaftliche Produkte wie Stör, Champagner oder Olivenöl.

Abbildung 03: Importanteil verschiedener Komponenten des BIP (Lindner 2018)

Die deutschen Exporte beruhen zu über 40 Prozent auf Importen. Ursachen sind einerseits die internationalen Produktionsstrukturen der transnationalen Konzerne. Sie wickeln sie den Hauptanteil der Exporte ab und können am ehesten die globalen Kosten- sowie Produktionsvorteile wahrnehmen. Andererseits besteht oft die Notwendigkeit Produkte an den Exportmarkt anzupassen. Dafür importieren Unternehmen entsprechende Vorleistungen ein.

B) Nutzung von Preisvorteilen internationaler Märkte

Über den internationalen Markt können viele Produkte preiswerter bezogen werden. Das liegt einerseits an anderen Preis- und Kostenstrukturen im Ausland (Steuersystem, staatliche Vorschriften, Infrastruktur, natürliche Bedingungen, Lohnniveau…). Andererseits ist die globale Arbeitsteilung von entscheidender Bedeutung. Regionen der Welt spezialisieren sich auf bestimmte Produktgruppen. Kennzeichen dieser sogenannten Cluster ist die Ansiedlung einer Vielzahl von Firmen auf verschiedenen Produktionsstufen derselben Branche. Die Unternehmen realisieren durch die gegenseitig Nähe Größen- und Verbundvorteile. Sie können Produkte tendenziell in einer höheren Qualität und/oder einem niedrigeren Preis produzieren. Ebenfalls wirkt der internationale Wettbewerb zusätzlich preissenkend.

Beispiel: Globale Cluster

Auf globaler Ebene haben sich zahlreiche Cluster von unterschiedlicher Bedeutung herausgebildet. Bekannte Beispiele sind:

- USA: Hollywood (Medienindustrie)

- USA: Silicon Valley (Computer- und Softwaretechnologie)

- Europa: Blaue Banane (Maschinen- und Automobilbau)

- Ost-Asien - Taiwan, China, Südkorea, Japan (Elektrotechnik, Chips / Wafer)

- Deutschland: Berlin (Medien, Startups-Internet)

C) Steigerung von Umsatz, Gewinn und Rentabilität

Durch die Erweiterungen des Absatzmarktes können mehr Kunden angesprochen werden. Der erhöhte Absatz von Produkten führt zu einer Steigerung des Umsatzes.

Beispiel: Telekom (Kort und Scheuer 2020)

Der Telekomkonzern plant den Sprint-Konzern in den USA zu übernehmen. Der drittgrößte Spieler übernimmt den viertgrößten. Es entsteht ein Mobilfunkkonzern mit 140 Mio. Kunden und 80 Mrd. US-$ Umsatz - mehr als das Vierfache der Telekom Deutschland. Damit wird ein völlig neues Marktgleichgewicht in der EU bzw. Deutschland geschaffen.

Gleichzeitig sinken mit einer Ausdehnung der Produktion tendenzielle die Kosten pro Stück. Diese Stückkostendegression beruht einerseits auf der sogenannten Erfahrungskurve. Mit der Ausdehnung der Produktion wird die inner-betriebswirtschaftlichen Spezialisierung der Arbeitsplätze bzw. Angestellten vorangetrieben. Dies führt tendenziell zu einer geringeren Fehlerzahl sowie höherer Produktivität. Andererseits bedeutet die höhere Auslastung der Produktion eine Verringerung der Rüstzeiten. Maschinen/Anlagen sowie Gebäude erreichen damit eine höhere Auslastung, leisten einen höheren Deckungsbeitrag und sind deutlich rentabler. Ebenfalls weisen innerhalb der Kapazitätsgrenzen die Fixkosten eine (weitgehende) Stabilität auf. Dadurch können diese tendenziell über eine größere Anzahl von Gütern verteilt werden - die Kosten pro Stück sinken. Selbst bei einer vollständigen Weitergabe der Einsparungen an den Kunden steigen die Gewinne.

Zusätzlich ermöglicht der internationale Handel mehr solvente Käufer anzusprechen. Tendenziell lassen sich dadurch auch Preiserhöhungen durchsetzen. In Kombination mit den gesunkenen Kosten führen diese Faktoren zu Gewinnmargen, die im ausschließlich nationalen Rahmen kaum zu erzielen sind.

D) Risikostreuung bzw. Unabhängigkeit von der Binnenkonjunktur

Ähnlich wie eine Volkswirtschaft können sich Unternehmen durch international Handel von nationalen Entwicklungen unabhängig machen. Sie verringern ihr Risiko einseitiger Schocks.

E) Image-Gewinn durch Aufbau globaler Marken

Internationale Expansion und Markenimage stehen im wechselseitigen Verhältnis. Einerseits erleichtert eine zugkräftige Marke das Vordringen in neue Märkte. Andererseits verleiht die internationale Positionierung der Marke auch im Binnenmarkt zusätzlichen Glanz. Insbesondere die führenden Hidden Champions haben es geschafft, charismatische Marken aufzubauen und im Binnenmarkt sowie auf den internationalen Märkten durchzusetzen.

Um es in den Worten von Hans-Peter Wild, früher Besitzer von Rudolf Wild - ein bedeutender Zulieferer von Geschmacksstoffen für die Lebensmittelindustrie - zu sagen: „Eine gute Marke hilft, die Unternehmenswerte bekannt zu machen. Darüber hinaus schafft die Marke Vertrauen. Das ist ein kostbares Gut […] Denn in den USA oder in Asien […] wissen nicht alle potenziellen Kunden auf Anhieb, wofür das Unternehmen steht.“ (Schnitzler 2011)

Beispiel: Neupositionierung Otto Bock (Schnitzler 2011)

Otto Bock baut hochwertige Prothesen. 2011 deckte die Firma ungefähr die Hälfte des Weltmarktes in diesem Segment ab. Diese Dominanz konnte Otto Bock auch deshalb erreichen, weil das Image in Richtung Hightech, Sport und Internationalität neu positioniert wurde. Aus Sicht des Inhabers Hans Georg Näder steht die Marke „vor allem für Technik, Aktivität und Kraft.“

Entsprechend zeigt das Marketing, statt nur die üblichen Behinderten, auch Athleten der Paralympics und des Ausdauersports. Dafür lieferten auch internationale Events wie in Peking 2008 die Kulisse. Zusätzlich baute Otto Bock an internationalisierten Orten wie dem Potsdamer Platz „Science Center“ - Dauerausstellungen zum Thema Hochleistungsprothesen - auf. In diesen tritt die Marke weitgehend hinter die Produkte zurück - wirkt dadurch aber noch stärker.

Aus Sicht von Näder ist ein wesentlicher Treiber des Marktes, dass Behinderte zunehmend bereit sind, mehr Geld für leistungsfähige Prothesen auszugeben. Eine international positionierte Marke kommt dieser Bereitschaft entgegen.

1.4 Gründe für Unternehmen im Ausland zu investieren

Zentrale Vorteile des internationalen Handels können allerdings oft nur durch Investitionen im Ausland realisiert werden. Dafür sprechen vor allem sechs Gründe.

A) Kosteneinsparungen

B) Markterschließung

C) Handel mit Dienstleistungen

D) Nähe zu Marktpartnern

E) Umgehung Handelshemmnisse

Abbildung 04: Motive von Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen

A) Kosteneinsparungen

Jede Volkswirtschaft verfügt über eine andere Ausstattung mit Produktionsfaktoren. Darüber hinaus unterscheiden sie sich voneinander durch ihre Umweltbedingungen, Nachfrage- sowie Angebotsstrukturen, gesellschaftliche Parameter… Daraus resultieren unterschiedliche Kostenstrukturen für die Warenproduktion. Der Aufbau einer Produktion im Ausland ermöglicht es Kostenvorteile auszunutzen. So kann von rumänischen Löhnen nur profitiert werden, wenn die Arbeiter auch dort beschäftigt werden.

In der öffentlichen Diskussion wird dieses Argument sehr häufig bei Diskussionen über Globalisierung genutzt. Oft mit kritischen Untertönen in Richtung Lohndumping, Gewinnraffgier der Unternehmer und Angst vor Verlust von (deutschen) Arbeitsplätzen. In der Praxis jedoch ist die Hochphase dieser Motive für Auslandsinvestitionen vorüber.

Einerseits wanderten weniger technologieintensive, preiselastische und unter hoher ausländischer Konkurrenz stehende Industriezweige bereits seit den 1970er Jahren ab. Der letzte große Schub erfolgte in den 1990er bzw. Anfang der 2000er Jahre mit den Investitionen in Osteuropa. Wirtschaftssektoren wie die Textilindustrie oder die einfache Elektroindustrie existieren in Deutschland kaum noch. Die verbliebenen Wirtschaftszweige produzieren vor allem technologieintensive Güter mit geringer Preissensibilität auf Seiten der Käufer.

Andererseits ist das Argument vor allem für Unternehmen relevant, deren zentraler Absatzmarkt Deutschland ist. Die Produktion im Ausland dient ihnen zur besseren Positionierung gegenüber der Konkurrenz. Je geringer der Fokus auf den heimischen Markt ist, umso mehr treten andere Argumente hinzu bzw. dominieren sogar.

Ebenfalls entwickelt sich das Lohngefüge in den ausländischen Märkten. So stiegen die chinesischen Löhne in den letzten 20 Jahren jedes Jahr deutlich. Auch in anderen Standorten mit niedrigen Löhnen wie Osteuropa und Süd-Ostasien verknappen sich die Arbeitskräfte bzw. nehmen die Löhne zu. Unternehmen, die sich einseitig auf niedrige Lohnkosten konzentrieren, müssten entsprechend immer wieder ihre Produktion verlagern. Angesichts lange Amortisationszeiten für Maschinen und Gebäude sowie der nur langsamen Entwicklung der volkswirtschaftlichen Produktivität halten solche Strategie nur wenige Unternehmen langfristig durch.

Folge des Versuchs die internationalen Vorteile bei der Kostenstruktur auszunutzen, sind hochkomplexe Produktions- und Lieferstrukturen.

Beispiel: Produktionsstruktur Kurbelwelle BMW-Mini (Bochum 2019)

Die Kurbelwelle wird in Nordfrankreich gegossen. Die Weiterverarbeitung erfolgt im englischen BMW-Werk Hams Hall. Die nächste Station befindet sich im BMW-Motorenwerk in Steyr (Österreich). Hier wird die Kurbelwelle in den Motorblock eingebaut. Die Endmontage - der Einsatz des Motors in ein Fahrzeug - wird in Oxford durchgeführt. Die Kurbelwelle hat dann über 1.400 km zurückgelegt und insgesamt viermal den Ärmelkanal überquert. Solche Produktionsstrukturen währen ohne den europäischen Freihandel sowie niedrigste Transportkosten nicht rentabel. Entsprechend stellen sowohl der BREXIT als auch Überlegungen zur Verteuerung von Mobilität die Unternehmensstruktur BMW´s (und anderer Autokonzerne) in Frage.

B) Markterschließung

In der betriebswirtschaftlichen Praxis zeigt sich oft, dass die reine Lieferung von Waren ins Ausland nicht genügt, um dort gute Ergebnisse zu erzielen. Oft muss vorher in die Märkte investiert werden. Dazu zählt vor allem Marktforschung, Aufbau lokaler Vertriebs- sowie Logistikstrukturen, die Anpassung der Produkte an die Erfordernisse des Exportmarktes sowie Ausgaben für das Marketing. Je stärker die Produkte dem ausländischen Markt angepasst werden müssen, umso eher wird sich ein Unternehmen für den Aufbau einer dortigen Produktion entscheiden.

Oft werden dafür auch sogenannte Hub-Strategien gewählt. Dabei tätigen die Unternehmen Investitionen in einer zentralen Volkswirtschaft in der Zielregion. Von dieser beliefern sie dann die anderen regionalen Märkte.

Beispiel: Deichmann

Der Konzern versucht durch internationale Expansion trotz eines gesättigten deutschen Marktes weiter zu wachsen. Eine zentrale Bedeutung erlangt dabei die Türkei. Trotz dortiger volkswirtschaftlicher Probleme seit 2017 hält Deichmann an den Investitionen fest. Dazu der Inhaber Heinrich Deichmann: „Aufgeben ist keine Option, dafür ist die Türkei zu wichtig, zumal das Land unser Brückenkopf in den Nahen Osten ist. […] Wir wollen aus der Türkei heraus in den Nahen Osten und die arabische Welt expandieren. […] Dort leben nicht nur viele Luxuskäufer, sondern auch einfache Arbeiter und Menschen, die günstig Schuhe kaufen wollen oder müssen.“ (Hielscher 2018, S. 38)

C) Handel mit Dienstleistungen

Dienstleistungen können auf Grund ihres immateriellen Charakters nur schwer ausgeführt werden. Produktion sowie Konsum erfolgen hier eher lokal. Darin liegt eine der wesentlichen Ursachen für die sehr niedrige Bedeutung der Importe am staatlichen Konsum (weniger als fünf Prozent; vgl. Grafik 3). Schulen, Betriebsinspektionen oder ärztliche Dienstleistungen lassen sich kaum über Strukturen des Außenhandels erbringen. Durch den Aufstieg der Dienstleistungen im Verbund mit klassischen Industrieprodukten (Wartung, Ausbildung Personal und Verkäufer, Anpassung Maschinen an Bedürfnisse des Kunden….) muss im Exportland zunehmend eine dafür geeignete Produktion aufgebaut werden.

D) Nähe zu Marktpartnern

Viele Unternehmen folgen ihren Marktpartnern bei deren internationaler Expansion. Wenn wichtige Kunden Produktionsanlagen im Ausland eröffnen, sehen sich die Zulieferer gezwungen, ebenfalls diesen Schritt zu gehen. Sonst könnten die Zulieferer den Kontakt zum Partner verlieren. Die Lücke würde ein Konkurrent füllen, der eventuell in Zukunft auch im Binnenmarkt zum Zuge kommt. Besonders bei geographisch entfernten Märkten - die nicht mehr von Heimatmarkt bedient werden können - dominiert dieses Motiv. Insbesondere der Verkauf von Dienstleistungen gestaltet sich ohne Präsenz beim Kunden schwierig. So war im Jahre 2014 für 87 Prozent der Unternehmen die Nähe zu Marktpartner entscheidend bei der Wahl ihrer Auslandsinvestitionen. (DIHK 2014)

E) Umgehung Handelshemmnisse / Verringerung Kosten Logistik

Da viele Staaten ihren Außenhandel insbesondere den Export regulieren, ist es manchmal von Vorteil die Produktion hinter die Außengrenzen zu verlagern. Insbesondere produzierende Unternehmen können möglicherweise nur so einen Marktzugang erlangen.

Aber durch den Internationalen Handel bzw. Auslandsinvestitionen kann es auch gelingen nationale Regelungen zu umgehen. Eine Produktion, die beispielsweise in Deutschland mit Auflagen verbunden ist, könnte in einem anderen weitgehend unreguliert sein. Entsprechend wäre eine Verlagerung des Produktionsstandortes aus Unternehmenssicht sinnvoll. Das wäre beispielswiese bei der Umgehung von Umweltstandards.

Die konkrete Kombination der Argumente hängt stark vom Unternehmen, der Branche, den Marktpartnern sowie der konjunkturellen Lage von Herkunfts- und Zielmarkt ab. So gewann beispielsweise in den Krisenjahren 2003/04 sowie 2008 das Motiv „Kostenersparnis“ deutlich an Relevanz.

Beispiel: Heckler & Koch (H&K) (Rahmann 2018)

H&K produziert vor allem Handfeuerwaffen - für die private als auch militärische Nutzung. Hauptproduktionsstandort ist Deutschland. Aus Sicht von H&K können durch den Bau einer Waffenfabrik in Georgia (USA) mehrere Ziele erreicht werden:

(1) Vereinfachung Logistik: Die USA sind einer der wichtigsten Absatzmärkte für Schusswaffen. Durch eine Produktion vor Ort könnte H&K Aufwand und Kosten des Transportes, inkl. Zollabwicklung, deutlich senken.

(2) Kostensenkung: