35,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Böhlau Wien

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das Buch betrachtet den Austrofaschismus aus einer identitäts- und kulturgeschichtlichen Perspektive. Dabei beschäftigt es sich mit der dahinterstehenden Ideologie, die zur Konstruktion einer spezifischen österreichischen Identität diente, und analysiert die Versuche, die Ideologie auch in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern. Zugleich thematisiert das Buch aber auch die Widersprüche des politischen Systems und sein partielles Scheitern. Es deckt die Wurzeln des Austrofaschismus in der demokratischen Zwischenkriegszeit auf und fragt schließlich nach seinen Auswirkungen auf die Zweite Republik. Damit wird ein neuer Blick auf einen vieldiskutierten Abschnitt österreichischer Geschichte geworfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Thomas Hellmuth

Austrofaschismus

Eine Identitätsgeschichte

Veröffentlicht mit Unterstützung durch die Kulturabteilung der Stadt Wien und die Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

© 2024 by Böhlau, Zeltgasse 1, 1080 Vienna, Austria, ein Imprint der Brill-Gruppe

(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)

Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, und V&R unipress.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

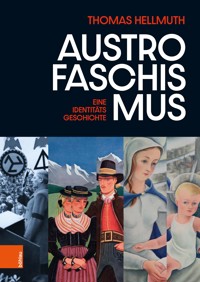

Coverabbildung: Kurt Schuschnigg bei der Einweihung eines Dollfuß-Denkmals in St. Pölten am 20. Oktober 1935. © akg-images / brandstaetter images / Austrian Archives (S); Carry Hauser, Tiroler Trachtenpärchen, 1934, Coverbild der Zeitschrift „Moderne Welt“ © Bildrecht, Wien 2024; Carry Hauser, Wiener Madonna, 1933 © Bildrecht, Wien 2024

Die auf dem Buchcover abgedruckten Bilder stehen für die austrofaschistische Ideologie und somit auch für einen Teil der austrofaschistischen Identitätsbausteine. Die Fotografie zeigt Bundeskanzler Kurt Schuschnigg bei der Einweihung eines Dollfuß-Denkmals in St. Pölten am 20. Oktober 1935. Die von Clemens Holzmeister entworfenen Ständesymbole sollen die Ständegesellschaft versinnbilden, die von den Austrofaschisten angestrebt, allerdings nicht verwirklicht wurden. Die beide anderen Abbildungen stammen von Carry Hauser, einem Maler und Bühnenbildner: Die „Wiener Madonna“ (1933) kommt den Katholizismus, der eine Grundlage des Austrofaschismus bildete, entgegen. Das Trachtenpärchen diente als Titelbild der Zeitschrift „Moderne Welt“ (1934) und weist auf die Bedeutung der Landschaft und der Volkskultur in der austrofaschistischen Ideologie hin. Hauser hatte sich vehement gegen Antisemitismus und dem Nationalsozialismus gestellt, war allerdings auch in der Vaterländischen Front aktiv. Der Austrofaschismus schien ihm ein Gegenmodell zum Nationalsozialismus zu sein.

Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien

Korrektorat: Vera M. Schirl, Wien

Satz: le-tex publishing services, Leipzig

EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISBN: 978-3-205-22047-3

Inhalt

Vorwort

Die Nebel lichten – eine Einleitung

1.Konkurrenz der Systeme – eine Vorgeschichte

1.1Der neue Staat und die Parteien

1.2Gesellschaftliches ‚Klima‘ in der Ersten Republik

1.3Konfliktdemokratie und der Weg in die Diktatur

2.Deutsch, christlich, universal – die Ideologie des Austrofaschismus

2.1Katholisch-christlicher Universalismus und „wahres Deutschtum“

2.2„Organische Demokratie“: die berufsständische Gesellschaft

2.3Geschlechtliche Rollenbilder

2.4Ideologie in der Praxis

2.4.1Die „plebiszitäre Demokratie“

2.4.2„Bewegung“ statt Parteien: die Vaterländische Front

2.4.3Stückwerk: die „organische Demokratie“

3.Vergangenheit in der Gegenwart – österreichische Identitätsbausteine

3.1Der habsburgische Mythos

3.2Katholizismus und Barock

3.3Landschaft und Ursprünglichkeit

3.4Vaterlandstreue, Heldentum und Heimatliebe

4.Der Versuch, das Bewusstsein zu beherrschen – Instrumentarien der Manipulation

4.1Schule und Universität

4.2Festliche Inszenierungen

4.3Literatur, Theater und Festspiele

4.4Presse, Radio und Film

5.Das große Scheitern der Identitätswerkstatt

5.1Grenzen der Propaganda

5.2Politischer Widerstand

5.2.1Zerstörung: der Nationalsozialismus

5.2.2Verteidigung: die Sozialdemokratie

5.3Schein und Realität: Antisemitismus

6.Spuren, Kontinuitäten und (Auf-)Brüche

6.1Wiederauferstehung?

6.2Österreichische Identität reloaded

6.3Brüche und Kontinuitäten

Demokratie als Maßstab – Reflexion anstelle eines Resümees

Zeittafel

Anmerkungen

Abbildungsverzeichnis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Zeitungen und Zeitschriften

Zeitgenössische Literatur / Literatur als Quelle

Bibliographie

Personenregister

Sachregister

Vorwort

Das vorliegende Buch war schon seit längerem geplant, seine Realisierung zog sich dann aber doch in die Länge. Nun wurde es aber in wenigen Monaten geschrieben. Verantwortlich dafür waren letztendlich die politischen Ereignisse der letzten Zeit. Zunehmend wird von illiberaler Demokratie gesprochen, die Menschenrechte werden in Frage gestellt, gesellschaftlicher Wandel verneint, skurril anmutende Diskussionen über Kultur geführt. Es scheint, als ob die Gesellschaft ihr Heil wieder allein in der provinziellen Enge und in der Vergangenheit suchte, als ob sie nicht loslassen wollte von einer sehr eng definierten „Heimat“. Das hatten wir alles schon mehrmals, und nie ist es gut ausgegangen. Gesellschaften sind nicht statisch, sie wandeln sich – das ist ein Fakt, historisch nachweisbar und nicht nur eine Behauptung.

Die – nicht unbedingt bewussten – Bezugnahmen gegenwärtiger Gesellschaften auf die Vergangenheit sind daher einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Dazu muss die Vergangenheit zunächst analysiert und interpretiert werden. Der:die Historiker:in sollte sich dabei bewusst darüber sein, dass ein völliges Entkommen aus der eigenen – auch politischen – Sozialisation nicht möglich ist. Folglich ist der Blick, der im vorliegenden Buch auf die austrofaschistische Vergangenheit geworfen wird, vielleicht auch manchmal subjektiv geprägt. Die moderne Kulturgeschichte hat gezeigt, dass Geschichtswissenschaft keine völlige „Objektivität“ garantieren kann. Das Pochen darauf wäre auch bei anderen historischen Themen geradezu naiv oder gar ein Instrument, um persönliche, nicht zu vermeidende Werturteile zu verschleiern.

Die folgenden Darstellungen sind getragen von einem säkularen Verständnis von Staat und einem Demokratieverständnis, das sich durch gesellschaftliche Offenheit und Dynamik auszeichnet. Der Austrofaschismus pochte dagegen auf eine „organische Demokratie“, die nicht durch eine Vielfalt von Meinungen geprägt war, sondern durch eine absolute Vorstellung von Gesellschaft. Damit verbunden war eine gewisse Hybris, die – zumindest aus heutiger Perspektive – gar seltsam und auch empörend anmutet. Manchmal kommt daher im Buch die persönliche Betroffenheit zum Ausdruck.

Apropos „Austrofaschismus“: Der Begriff ist umstritten, weshalb die Zeitgeschichte zahlreiche alternative Bezeichnungen diskutiert. Im Buch wird der Begriff dennoch verwendet und die Entscheidung dafür im Nachwort – einer reflexiven Annäherung an die austrofaschistische Vergangenheit – auch durchaus nachvollziehbar argumentiert. Eine endgültige Lösung bei der Auseinandersetzung über die Bezeichnung des politischen Systems gibt es allerdings nicht, weil geschichtswissenschaftliche Definitionen keine mathematischen Formeln sind. Letztlich wird in diesem Buch aber ohnehin die Demokratie als Maßstab verwendet, um das politische System einzuordnen. Es geht dabei weniger um den Begriff des Faschismus als vielmehr um die gemeinsamen Grundlagen, die autoritäre und faschistische Systeme von einer bürgerlich-liberalen Demokratie unterscheiden.

Unabhängig von der begrifflichen Einordnung soll das Buch aber bewusst machen, dass jedes Beharren auf eindimensionale „Wahrheiten“ Identitätskrisen verursacht und die Offenheit und Pluralität, die eine bürgerlich-liberale Demokratie ausmachen sollte, letztlich in soziale Ab- und Ausgrenzung verwandelt. Identität muss daher als dynamisch verstanden werden, „Heimat“ konsequenterweise als „dynamische Heimat“. Nur auf diese Weise können wir gesellschaftliche Veränderungen konstruktiv verarbeiten sowie die Gegenwart und Zukunft positiv – solidarisch, menschengerecht und demokratisch – gestalten. Es ist eine hochtrabende Hoffnung, aber vielleicht lässt sich ja doch aus der Vergangenheit lernen.

Wels/Wien, im Juni 2024

Die Nebel lichten – eine Einleitung

Wien, 2. September 1960: Der Spielfilm „Schachnovelle“, eine Verfilmung der 1942/43 von Stefan Zweig verfassten Novelle, hat im Forum Kino seine Premiere. Für die Regie zeichnet Gerd Oswald verantwortlich, der 1938 in die Vereinigten Staaten geflüchtet war. In der Rolle des Rechtsanwalts Werner von Basil, der kirchliche Kunstschätze vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht hat und deswegen in Isolationshaft gesteckt wird, brilliert Curd Jürgens. Die Rahmenhandlung, ein Schachduell zwischen einem Schachweltmeister und von Basil, der aufgrund seiner Gestapo-Haft mit schweren psychischen Problemen kämpft, wird durch eine Rückblende in die Zeit der „Schachvergiftung“, wie in der literarischen Vorlage der Hauptprotagonist seinen Zustand bezeichnet, ergänzt. In dieser Rückblende entsteht der Eindruck, als ob die bürgerlich-liberale Demokratie in Österreich nicht bereits mit dem austrofaschistischen System, sondern erst mit dem sogenannten Anschluss durch das nationalsozialistische Deutschland im März 1938 geendet hätte. Tatsächlich finden sich im Film nur zwei Mal indirekt Hinweise darauf, dass in Österreich bereits eine Diktatur geherrscht hat. Einmal betrachtet Werner von Basil, gewarnt vor einem Haftbefehl gegen ihn, nachdenklich ein Bild des austrofaschistischen Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg, das eingerahmt an einer Wand seiner Wohnung hängt. In einer anderen Filmsequenz, die in der Gestapo-Zentrale im Wiener Hotel Metropol spielt, wird ein Bild von Schuschnigg unter dem empörten Blick des Rechtsanwalts entfernt. Schuschnigg steht gleichsam für Österreich, die Entfernung seines Abbildes symbolisiert das Ende der österreichischen Eigenständigkeit. Damit knüpft der Film nicht nur an die Abgrenzungsversuche des Austrofaschismus vom nationalsozialistischen Deutschland an, sondern verlagert die Diktatur zugleich in die Nebel der Vergangenheit.

Die Verfilmung der „Schachnovelle“ entspricht der offiziellen österreichischen Erinnerungskultur nach 1945, die Novelle von Stefan Zweig hat diese bereits vorweggenommen. Die Zweite Republik blendete die Konfliktdemokratie der Zwischenkriegszeit und den Austrofaschismus weitgehend aus. Das sogenannte Dritte Reich überschattete die österreichische Konkurrenzdiktatur. Um die Zweite Republik zu sichern und – infolge der Erfahrung des Bürgerkriegs vom Februar 1934 – einen politischen Konsens zu gewährleisten, stand vor allem die Abgrenzung vom Nationalsozialismus im Zentrum der offiziellen Erinnerungskultur. Dazu wurde die „Opferthese“ zelebriert, die Österreich zum Opfer des Nationalsozialismus stilisierte und jegliche Mitverantwortung ausschloss. Deutlich zeigt sich dies im Schulbuch „Unser Österreich“, das 1955, im Jahr des Staatsvertragsabschlusses, für den Unterricht in der Hauptschule und der gymnasialen Unterstufe zugelassen wurde. Darin wird der Bürgerkrieg nur kurz erwähnt und als ‚Bruderzwist‘ bezeichnet, der allein der sozialen Not in der Ersten Republik entsprungen sei. Die austrofaschistische Diktatur kommt mit keinem Wort zur Sprache, vielmehr wird vom „Geist der Freiheit“, der erst durch den Nationalsozialismus gewaltsam ausgelöscht worden sei, gesprochen:

Niemand hätte es für möglich gehalten, daß in unserem Jahrhundert diese Freiheit jemals geraubt werden könnte. Sie galt jedermann als ein unantastbarer Teil der Menschenwürde. Und doch wurden im Jahr 1938 gleichzeitig mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit alle Freiheiten, die in unseren Grundgesetzen verankert waren, mit einem Federstrich aufgehoben. […] Nun, da unser Österreich neu erstanden war, galt auch wieder die Freiheit der Meinung als Recht jedes einzelnen Staatsbürgers.1

Der Austrofaschismus wirkte bzw. wirkt aber in der Zweiten Republik nach: Nicht nur, dass etwa im Parlamentsclub der Österreichischen Volkspartei lange Zeit ein Portrait von Engelbert Dollfuß hing. Der „Demokratie-Killer“, wie Robert Menasse ihn bezeichnet, wurde in einem „patriotischen Ölschinken“ gleichsam gezähmt und sogar zu einem Widerstandskämpfer transformiert.2 Erst 2017, im Zuge des Parlamentsumbaus, übergab die Österreichische Volkspartei dieses Portrait an das Niederösterreichische Landesmuseums als Dauerleihgabe. Überhaupt waren die offiziellen Bemühungen, eine österreichische Identität für die Zweite Republik zu konstruieren, zum Teil vom Austrofaschismus und seiner Ideologie beeinflusst. So wurden manche Identitätsbausteine der Zeit von 1933 bis 1938 einfach in die Zweite Republik transferiert. Der Habsburgermythos, aber auch der Katholizismus und die im Barock symbolisierte Gegenreformation fanden sich etwa nach 1945 im Fundus der ‚Identitätswerkzeugkiste‘. Und auch der Föderalismus, der sich in der „Realverfassung“ der Zweiten Republik spiegelt, wurde zwar im Austrofaschismus nicht in der politischen Realität gelebt, war aber durchaus in seiner Ideologie verwurzelt. Selbst die „Opferthese“, die nach 1945 eine Beteiligung von Österreicher:innen an den nationalsozialistischen Verbrechen verleugnete, fand im Austrofaschismus manche Anknüpfungspunkte. Zwar galten alle diese Identitätsbausteine nicht mehr als Bestandteile der Österreich-Ideologie, die der Austrofaschismus propagierte, sondern dienten nun der bürgerlich-liberalen Demokratie im österreichischen Prozess der Nationsbildung. Es handelte sich aber dennoch um Versatzstücke einer Diktatur, die dem Zweck einer gleichsam demokratischen Indoktrination dienten. Weniger die „Sozialistische [und spätere Sozialdemokratische] Partei Österreichs“ (SPÖ) als vielmehr die Österreichische Volkspartei (ÖVP) scheint hier einen maßgeblichen Anteil an der Konstruktion einer österreichischen Identität nach 1945 gehabt zu haben. Nicht nur der Nationalsozialismus hat somit seine Spuren in der Zweiten Republik hinterlassen, auch jene des Austrofaschismus sind bei genauerem Hinsehen oft deutlich zu erkennen. Die Vergangenheit kann nicht einfach ausgelöscht werden. Vielmehr prägt sie zum Teil noch immer die Politik bzw. Gesellschaft und – wenn zumeist wohl auch unbewusst – die Lebenswelten der Leser:innen.

Um diese Spuren sichtbar und bewusst zu machen, bietet sich ein kulturwissenschaftlicher Zugang über die „Neue Kulturgeschichte“ an.3 Zwar wurde der Austrofaschismus bereits aus politikgeschichtlicher Perspektive ausführlich analysiert (wiewohl freilich noch immer zahlreiche Desiderate bestehen), und auch über Kultur im engeren Sinn, etwa über Kunst, Theater, Film und Literatur, liegen bereits zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen vor.4 Eine moderne kulturgeschichtliche Perspektive5 überschreitet aber die Grenzen unterschiedlicher historischer Teildisziplinen, wie sie zum Beispiel die Politikgeschichte, Sozialgeschichte und Alltagsgeschichte sowie die historische Anthropologie darstellen. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Ideologien, erfasst die politischen Entwicklungen und registriert diese in kulturellen Manifestationen wie etwa Literatur, Theater oder Film sowie Festlichkeiten und Kleidungsgewohnheiten. Auf diese Weise kann die Geschichtswissenschaft zum Teil neue Perspektiven auf die Vergangenheit einnehmen und damit auch zu neuen Erkenntnissen gelangen.

Allerdings muss Kultur dafür sehr breit definiert werden. Sie umfasst Sprache und andere Kommunikationsformen, die Handlungen von Individuen und sozialen Gruppen sowie kollektive Codes, Normen, Werte und damit verbundene identitätsbildende Merkmale, aber auch Materielles, etwa Gebäude und Gegenstände, insofern sie für die Zeitgenoss:innen sinnstiftend waren bzw. noch immer sind. Im Zentrum eines modernen Kulturbegriffs stehen folglich die handelnden Subjekte in ihrer Beziehung zur Gesellschaft und Fragen der Identitätsbildung. „Identität“ ist in diesem Zusammenhang als dynamisch und somit als eine Art mentaler Konstruktionsprozess zu begreifen, in dem das Individuum versucht, die Umwelt, in die es hineingeworfen ist, mit seinem Inneren in Einklang zu bringen. Seine Erlebnisse und Erfahrungen werden ‚rund‘ und damit erträglich gemacht. Dabei ist das Individuum nicht völlig autonom, sondern in einen sozialen Raum eingebunden. In diesem findet es Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die übernommen und in bestimmten Situationen angewandt werden können. Diese Denk- und Handlungsmöglichkeiten lassen sich mit Schubladen vergleichen, in die der Mensch seine Erlebnisse einordnet. Demnach ist Identitätsbildung als individuelles Phänomen zu verstehen, weshalb der Begriff der kollektiven Identität streng genommen eine Konstruktion darstellt. Er meint nichts anderes als eine Ansammlung von Identifikatoren bzw. Identitätsbausteinen.6

Der Austrofaschismus versuchte, die Schubladen, die gleichsam im Kopf der Menschen vorhanden sind und auch ergänzt werden können, mit spezifischen Identifikatoren bzw. Identitätsbausteinen zu füllen. Diese Bausteine fanden sich in der austrofaschistischen Ideologie, die ein spezifisches Österreichbild in Abgrenzung zum nationalsozialistischen Deutschland entwarf. Grundlegend war dabei die christlichkatholische Religion, mit der wiederum andere Identitätsbausteine begründet wurden. Zu diesen gehörte die vom Austrofaschismus angestrebte, allerdings letztlich nicht realisierte Ständeordnung, die als gottgewollt galt und angeblich im Mittelalter realisiert worden sei. Sie blendete die moderne Industriegesellschaft und die damit verbundene Klassengesellschaft aus und strebte eine Gesellschaftsordnung an, die Menschen nicht in Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen, sondern nach ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen in Gruppen, in Korporationen bzw. Berufsständen, gliederte. Die individuellen Eigeninteressen, so die Vorstellung, würden sich zunächst in den Ständen und schließlich in einem gesellschaftlichen Ganzen auflösen. Neben der Ständeordnung begründete die christlich-katholische Religion aber auch die Idee eines Österreichs, das sich durch ein besseres, weil christlich fundiertes Deutschtum vom nationalsozialistischen Deutschland unterscheide. In diesem Zusammenhang wurde Österreich als Bollwerk gegen die Feinde christlich-deutscher Kultur stilisiert, wofür vor allem die Abwehr der Zweiten Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 als Beweis galt. Zugleich findet sich in der austrofaschistischen Ideologie ein spezifisches, durch seinen universalen Charakter geprägtes Deutschtum, das sich in einem christlich-katholischen Missionsgedanken spiegelte. Die deutsche Kultur sollte als Leitkultur anderen Kulturen bzw. Ländern den Weg weisen. Und so galt der „Weg zu Gott“ als „motivierende Urkraft“ für die Politik bzw. gesamte Gesellschaft,7 wobei „christlich“ – zumindest ideologisch, wenn auch zumeist nicht in der religiösen Praxis – weniger konfessionell als vielmehr ethisch definiert wurde. Auf diese Weise ließ sich das Christlich-Katholische auch auf andere Religionen überstülpen. In seinem Universalismus berief sich der Austrofaschismus auf das – jahrhundertelang durch die Habsburger angeführte – Heilige Römische Reich Deutscher Nation und postulierte eine föderalistische, eine den Donauraum umschließende und sogar europäische Perspektive. Dem Nationalsozialismus wurde dagegen Zentralismus und kulturelle Hegemonie vorgeworfen, ebenso wie dem republikanischen Frankreich.8

Der Fokus des vorliegenden Buches liegt folglich auf der Identitätsbildung und damit einhergehenden Indoktrinations- bzw. Manipulationsmechanismen, aber auch auf deren partiellem Scheitern. Um aber Missverständnisse zu vermeiden, sei explizit betont, dass die folgende Darstellung freilich keine allgemeingültigen Wahrheiten bietet. Das wäre auch gar nicht möglich, weil Historiker:innen immer aus der Perspektive der Gegenwart in die Vergangenheit blicken. Geschichte, verstanden als die Deutung der Vergangenheit, ist daher immer auch von der Sozialisation der Historiker:innen beeinflusst. Wir tasten uns daher im Folgenden lediglich an die Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart heran, interpretieren und stellen Hypothesen auf, regen zum Weiterdenken an und verirren uns wohl auch manchmal in unserer Reise von der Zwischenkriegszeit in die Gegenwart. Genau das macht aber die Geschichtswissenschaft aus und weist sie als Teil der bürgerlich-liberalen Demokratie aus: Historische Erkenntnisse werden zur Diskussion gestellt und können aus anderen Perspektiven ergänzt, transformiert oder auch verworfen werden. Sie sind somit als fluid bzw. dynamisch zu betrachten. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Vergangenheit beliebig gedeutet werden kann. Selbstverständlich muss der Erkenntnisprozess nachvollziehbar sein. Und dafür muss offengelegt werden, wie Quellen und andere historische Darstellungen miteinander verbunden werden, um spezifische Fragen zu beantworten. Diese Fragen wurden eingangs bereits angedeutet: Welche Wurzeln hat der Austrofaschismus und welche Ideologie liegt ihm zugrunde? Wie versuchte er, diese Ideologie sozusagen in den Köpfen der Menschen zu verankern und wieweit war er damit eigentlich erfolgreich? Und welche Spuren dieser ‚Identitätsarbeit‘ finden sich noch in der Zweiten Republik und in der Gegenwart. Das Buch verspricht somit eine interessante Reise gleichsam zurück in die Gegenwart, aber letztlich auch vorwärts in die Zukunft. Soll es doch zur Reflexion und damit auch ein wenig dazu anregen, die eigene Lebenswelt verantwortungsvoll, in einem bürgerlich-demokratischen Rahmen, mitzugestalten.

1.Konkurrenz der Systeme – eine Vorgeschichte

Der Austrofaschismus fiel nicht vom Himmel, auch wenn viele seiner Anhänger:innen die von ihm angestrebte Gesellschaft in einem von Gott gegebenen „Naturgesetz“ begründet sahen (S. 42, 44). Er war vielmehr der Versuch, ein politisches Konzept zu realisieren, das in der Ersten Republik in Konkurrenz zu anderen heftig diskutierten politischen Systemen, unter anderem auch zur bürgerlich-liberalen Demokratie, stand. Diese Konkurrenzsituation führte oftmals zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Zum einen hatte sich der demokratische Diskurs noch nicht grundlegend in der Gesellschaft verankert. Zum anderen galt er aber ohnehin als Teil der bürgerlich-liberalen Demokratie und des Parlamentarismus, der von konservativer und rechtsextremer Seite als liberal, als Auswuchs des Parteienstaates und „absoluter Parteienherrschaft“1, zunehmend kritisiert wurde. Zwar hatte sich die bürgerlich-liberale Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg zunächst durchgesetzt. Neben dieser „Formaldemokratie“2, wie sie der Austrofaschismus bezeichnete, existierten aber auch Vorstellungen einer sozialistischen „Volksdemokratie“ sowie von autoritären bzw. faschistischen Gesellschaften. Zu den letzteren zählte der Austrofaschismus, der sich als „autoritäre“ und „organische Demokratie“ bezeichnete (S. 40–44).3 Die noch schwache Verankerung der bürgerlich-liberalen Demokratie in der Gesellschaft bedeutete freilich nicht, dass sich die bürgerlich-liberale Demokratie der Ersten Republik von Vornherein in einer Krise befand. Mehr politische Mitbestimmung war nun möglich, und die anfänglich fortschrittliche Sozialgesetzgebung schien eine bessere Zukunft zu versprechen. Allerdings bereiteten die wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die oftmals mit dem Begriff der „sozialen Frage“ umschrieben wurden, einen fruchtbaren Boden für Rassismus und Antisemitismus sowie Chauvinismus und Nationalismus. Damit einher gingen eine unsägliche Kriegsverherrlichung und martialische Heldenverehrung, die Menschen verrohte und zu Untertanen erzog. Aus diesem gesellschaftlichen ‚Klima‘ sollte schließlich das austrofaschistische System – bis es von der nationalsozialistischen Konkurrenz verdrängt wurde – hervorgehen.

1.1Der neue Staat und die Parteien

Als 1918 die Habsburgermonarchie unterging, brach ein großer einheitlicher Wirtschaftsraum auseinander. Das kleine Österreich, nunmehr eine Republik, kämpfte in der Folge mit wirtschaftlichen Strukturschwächen, weshalb es als kaum überlebensfähig und somit als Übergang zu einer anderen Staatsform betrachtet wurde. Daher galt der Anschluss an Deutschland als politische Alternative, aber auch die Eingliederung Österreichs in eine Donauföderation oder in einen europäischen Staatenbund. Keine dieser vermeintlichen Lösungen ließ sich aber letztlich realisieren. Der Versuch, den neuen Kleinstaat mit der Ausrufung der Republik Deutschösterreich mittelfristig an Deutschland zu binden, scheiterte bereits 1919 am Vertrag von Saint-Germain. Die Bezeichnung „Deutschösterreich“ wurde verboten, ebenso die Eingliederung in ein größeres Deutschland. Der neue Staat hieß nun Republik Österreich, dennoch blieben beinahe alle Parteien – allerdings in unterschiedlicher Ausformung und aus unterschiedlichen Gründen – auch weiterhin deutsch orientiert. Eine österreichische Identität sollte erst später unter dem Austrofaschismus – in Abgrenzung zum nationalsozialistischen Deutschland – propagiert werden.

Eine Ausnahme unter den Parteien bildete die Kommunistischen Partei, die sich für die staatliche Unabhängigkeit Österreichs aussprach und diese mit der spezifischen historischen Entwicklung der österreichischen Bevölkerung begründete.4 Die Kommunist:innen, die eine „sozialistische Republik“ bzw. „Räterepublik“ anstrebten, besaßen allerdings nur geringen politischen Einfluss. Nicht zuletzt die Sozialgesetzgebung, die vor allem der Sozialdemokratie zu verdanken war, ermöglichte um 1920 eine vorübergehende soziale Befriedung der Gesellschaft und verhinderte zudem, dass die Kommunistische Partei an Attraktivität gewann. Unter anderem wurden der Achtstundentag, die Arbeitslosenversicherung und der Arbeiterurlaub – im Ausmaß von einer Woche und nach fünfjähriger Betriebszugehörigkeit von zwei Wochen im Jahr – eingeführt. Mit Betriebsräten erhielten die Arbeiter eine ständige Interessenvertretung in Betrieben, mit der Gründung von Arbeiterkammern wurde ein Gegenstück zu den Handelskammern gebildet und ein Grundstein für eine sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit geschaffen. Tatsächlich galt Österreich in Europa kurzfristig als Vorreiter in der Sozialgesetzgebung.

Die „fundamentale kollektive Identitätskrise“5 der Ersten Republik zeigt sich am Beispiel der österreichischen Bundeshymne. Als ihre Grundlage diente die Melodie der Kaiserhymne von Joseph Haydn, der Text – „Sei gesegnet ohne Ende / Heimaterde wunderhold“ – wurde von einem radikal deutschnationalen Dichter, Ottokar Kernstock, beigesteuert. Damit waren die meisten politischen Richtungen irgendwie bedient: Den Deutschnationalen ging das Herz bei einem Text der ihrigen auf. Kernstock hatte diesen im Übrigen schon 1919 verfasst und zunächst den Vers „Deutsche Heimat, wunderhold“ an den Beginn gesetzt. Die Christlichsozialen, die auch die Monarchisten und Legitimisten integrierten, konnten den alten Text – „Gott erhalte, Gott beschütze, / unsern Kaiser, unser Land“ – im Kopf mitsingen und erinnerten sich an den alten Kaiser. Selbst die Sozialdemokrat:innen schienen nicht ganz unglücklich, wenn der Text „Keine Willkür, keine Knechte“ und „Gleiche Pflichten, gleiche Rechte“ beschwor. Österreich besaß folglich eine Bundeshymne, die letztlich keine kollektive österreichische Identifikation zuließ. Die Austrofaschisten übernahmen im Übrigen die Kaiserhymne, ihre Beliebtheit hielt sich aber in Grenzen. Nach der Ermordung von Dollfuß gewann ohnehin das „Lied der Jugend“, das den Dollfuß-Mythos (S. 94, 96–97) bediente, zunehmend an Bedeutung.

Die Einstellungen der Parteien zur Ersten Republik waren also unterschiedlich. So sah die Sozialdemokratie die Zukunft optimistisch, weil ihre Hoffnung auf politische Mitbestimmung erfüllt und auch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse näher zu rücken schien. Weiterhin hielt sie aber am Ziel einer sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft fest. Allerdings sollte diese nicht auf revolutionärem, sondern – trotz des von den politischen Gegnern oftmals kritisierten Verbalradikalismus – reformatorischem Weg erreicht werden. Geduldig wurde also auf eine parlamentarische Mehrheit hingearbeitet. Die bürgerlich-liberale Gesellschaft galt daher eher als Instrument, um schlussendlich den Sozialismus zu verwirklichen. „Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel“, war die Losung vor allem jüngerer Sozialdemokrat:innen.6 Nicht unglücklich mit dem Auseinanderbrechen der Monarchie, allerdings aus anderen Gründen als die Sozialdemokratie, waren auch die Deutschnationalen. Sie erhofften sich mit der Republik, die ja zunächst als „Republik Deutschösterreich“ ein „Bestandteil der deutschen Republik“ sein sollte,7 vor allem eine Stärkung des „deutschen Volkstums“ und letztlich auch einen Anschluss an Deutschland. Die „deutsche Frage“, die sich im Vielvölkerstaat gestellt und zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hatte, schien sich damit endlich lösen zu lassen.

Während Sozialdemokrat:innen und – zumindest teilweise – auch Deutschnationale die Geburtsstunde der Republik begrüßten, brach für andere gleichsam eine Welt zusammen. Es waren vor allem Konservative, Legitimisten und Monarchisten, die um das monarchische, ein angeblich von Gott legitimiertes System trauerten. Die Legitimisten akzeptierten überhaupt nur die Monarchie als mögliche gesellschaftliche Ordnung. Daher verwundert es kaum, dass sie Otto von Habsburg, den ältesten Sohn des letzten Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn, Karl I., als Kaiser bezeichneten. Ihrer Meinung nach konnte nur er legitimes Oberhaupt von Österreich, eines monarchistischen Österreichs sein. Von den Legitimisten unterschieden sich die Monarchisten, von denen das Ende der Habsburgermonarchie freilich ebenfalls als Katastrophe empfunden wurde. Zwar erhofften auch sie sich die Wiedererrichtung der Monarchie, allerdings arrangierten sie sich mit der Republik zumindest vorübergehend. Dabei half der politische Katholizismus, der sich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte.

Obwohl sich die konservativ-christlichen Kräfte im 19. Jahrhundert, im sogenannten Kulturkampf, gegen die bürgerlich-liberale Gesellschaft gestemmt hatten, war es ihnen nicht möglich, sich ihr auf Dauer zu verschließen. Sie übernahmen ihre Organisationsund Kommunikationsformen und söhnten sich mit der Herrschaft des „Volkes“ – zumindest partiell – aus.8 Als Teil des politischen Katholizismus erleichterte die Christlichsoziale Partei (CSP), die immer wieder mit der Monarchie liebäugelte, den Monarchisten und ein wenig wohl auch den Legitimisten zumindest vorübergehend, die Republik hinzunehmen. Sie ersetzte gleichsam die kaiserliche Schutzherrschaft, die mit dem Niedergang der Monarchie verlorengegangen war.9 Es konnte daher durchaus geschehen, dass Christlichsoziale, auch Regierungsmitglieder, an legitimistischen bzw. antirepublikanisch-monarchistischen Veranstaltungen teilnahmen und dabei die Kaiserhymne mitsangen. Im April 1922 führte etwa die Teilnahme von Christlichsozialen an einem Requiem für Kaiser Karl I. zu heftigen Protesten seitens der Sozialdemokratie und der Deutschnationalen.10

Tatsächlich war das Verhältnis der Christlichsozialen zur Ersten Republik ein gespaltenes. Dies sollte sich spätestens Ende der 1920er Jahre deutlich zeigen, als sie die bürgerlich-liberale Demokratie zunehmend als ungeeignetes Mittel zur Bewältigung der Wirtschaftskrise diskutierten. Es war aber keineswegs die alte Monarchie, die die Christlichsozialen wiedererrichten wollten. Ignaz Seipel, einer der wohl bedeutendsten Vertreter der Christlichsozialen Partei, sprach vielmehr von einer Vereinbarkeit von Kaisertum und Demokratie. Damit meinte er weniger eine konstitutionelle Monarchie, sondern eine ‚Alternative‘ zur bürgerlich-liberalen Demokratie. In ihr hatten Parteien keinen Platz. Der Kaiser sollte vielmehr „ein lebenslänglicher Volksanwalt“ sein, „der nicht wie der Präsident einer Republik durch eine Partei zur Macht erhoben wurde“.11 Der Verdacht ist nicht ganz unbegründet: Der Begriff des „Kaisers“ kann letztlich als Synonym für einen autoritären Herrscher verstanden werden, einen „Volksanwalt“ oder einen „Führer“. Er kann nicht durch Wahlen abgesetzt werden, dennoch steht er nicht über dem Volk. Er verkörpert dieses gleichsam. Damit vertrat er ein damals modernes Führerprinzip, das in rechtsextremen Kreisen seit Ende des 19. Jahrhunderts an Bedeutung gewann (S. 51–54).

1.2Gesellschaftliches ‚Klima‘ in der Ersten Republik

Die Aufklärung, die Industrialisierung und die Säkularisierung, die mit einem Bedeutungsverlust der Religion für die Lebensgestaltung der Menschen einherging, veränderten die Gesellschaft: Alte Berufe gingen verloren und neue entstanden, das Zeitalter des Kapitalismus war gekommen und die Klassengesellschaft prägte das soziale Zusammenleben, die Arbeitsmigration in die Industriezentren setze ein und die soziale Armut nahm neue Dimensionen an. Gleichzeitig gewann aber auch der Individualismus an Bedeutung, der Einzelne löste sich aus den religiösen und traditionellen gesellschaftlichen Fesseln, stellte die alten, vor allem religiösen Sitten und Moralvorstellungen infrage. Das Schicksal galt nicht mehr als gottgegeben, sondern wurde gleichsam selbst in die Hand genommen.

Die Mitbestimmung des „Volkes“, wie immer dieses auch definiert wird, gewann an Bedeutung, die bürgerlich-liberale Demokratie setzte sich zunächst durch. Diese ermöglichte die bereits erwähnten sozialen Errungenschaften (S. 16) am Beginn der österreichischen Ersten Republik. Zudem erlaubte sie vermehrt Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und gewährte künstlerischen Freiraum. So blühte etwa die Varieté- und Kabarettszene, in der sich Unterhaltung mit Kritik verband. Neben dem bekannten „Simpl“, in dem Fritz Grünbaum und Karl Farkas große Erfolge feierten, gab es in Wien unter anderem auch das jüdisch-politische Kabarett „Der liebe Augustin“, das die Schauspielerin und Kabarettistin Stella Kadmon leitete. Der moderne Tanz verwarf strenge Tanzregeln und rückte das Gefühl in den Mittelpunkt, übte aber auch Gesellschaftskritik. Die Tanzgruppe um Gertrud Bodenwieser wandelte etwa im 1924 uraufgeführten Stück „Dämon Maschine“ menschliche Körper in Maschinebestandteile um. Frauen werden von einem Dämon, der Maschine, in den Bann gezogen und ähneln zunehmend funktionierenden Rädchen in einer kalten Maschinerie. Innovationen fanden sich schließlich auch in den bildenden Künsten. Im „Hagenbund“, einer der fortschrittlichsten Künster:innenvereinigungen, experimentierten Künstler:innen mit dem Expressionismus, der Neuen Sachlichkeit und dem Kubismus.

Gleichzeitig mit diesem Aufbruch in die Moderne entwickelte sich aber ein gesellschaftliches ‚Klima‘, in dem Chauvinismus sowie Rassismus und Antisemitismus wucherten. Vielen Menschen glaubten, den gesellschaftlichen Halt zu verlieren, den ihnen unter anderem auch die Religion gegeben hatte. Es schien, als ob sich die Gesellschaft in ihre Einzelteile auflöste. Die Sehnsucht nach einem ‚Ganzen‘, nach gesellschaftlicher Homogenität, war die Folge. Sie spiegelte sich insbesondere in der Vorstellung einer geschlossenen Nation.12 Diese wurde nicht mehr, wie etwa während der Französischen Revolution, als bürgerlich-aufgeklärt bzw. republikanisch definiert. Vielmehr trat sie nun in Form eines chauvinistischen, aggressiven Nationalismus auf. Die bürgerlichliberale Demokratie galt vielen als Spiegel der gesellschaftlichen Zerrissenheit und wurde geradezu verteufelt. Die mit ihr verbundenen, zeitaufwendigen Diskussionen in Parlamenten ließen sie als ungeeignet erscheinen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme schnell und nachhaltig zu lösen. Der Ruf nach einer „starken Hand“ war vermehrt zu hören, antiparlamentarische und autoritäre Gesellschaftsmodelle wurden als Alternative diskutiert. Damit im Zusammenhang grassierten „völkische“ Ideen, die Deutschtümelei bot sich als vermeintliches Heilmittel an. Eine Folge davon war die soziale Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Als menschenverachtendes Mittel dazu dienten der Rassismus und verschiedene Formen des Antisemitismus. In diesem ‚Klima‘ zog der rationale, ausgewogene politische Diskurs – in Österreich wie auch in anderen Ländern – gegenüber politischer Gewalt nicht selten den Kürzeren. Letztlich scheiterte die österreichische Demokratie in der Zwischenkriegszeit nicht an den demokratischen Strukturen der Republik, sondern am Mangel einer demokratischen Kultur.13 Es fehlte an der Fähigkeit zum politischen Diskurs, an der Akzeptanz anderer Meinungen und an Konsensbereitschaft.

Deutschtümelei, damit verbunden auch der Deutschnationalismus, fand sich in unterschiedlicher Form bei allen politischen Richtungen. Bei den Deutschnationalen trat sie in der erwähnten chauvinistischen, aggressiven Form auf. Sie vertraten einen statischen Kulturbegriff und verneinten kategorisch jeden gesellschaftlichen Wandel. Es ging ihnen vor allem um die Verteidigung einer imaginierten heilen Welt, einer deutschen Kultur, die ständig bedroht zu sein schien. Daher propagierten sie auch unmittelbar nach der Gründung der Ersten Republik die Ausweisung „Nichtdeutscher“, insbesondere von sogenannten Ostjuden sowie „Post- und Bahnwenzeln“. Unter letzteren waren tschechische bzw. böhmische Beamte gemeint, die durch vertriebene Deutsche aus den ehemaligen Ländern der Monarchie ersetzt werden sollten. Zum einen erwarteten sich die Deutschnationalen dadurch einen größeren Stimmenanteil bei Wahlen, zum anderen sprachen sie überschwänglich von der „nationalen Ehre“, die der neue (deutsche) Staat wahren müsse.14 Als einzige der im Nationalrat vertretenen Parteien hatte die „Großdeutsche Volkspartei“ (GDVP), die 1920 die unterschiedlichen deutschnationalen Verbände zusammenführte, einen Arierparagraphen in ihrer Satzung verankert.15 Da die Deutschnationalen auf Bundesebene marginal blieben und lediglich als Koalitionspartner von Bedeutung waren, schlugen sich ihre Ausgrenzungs- und Vertreibungsphantasien vor allem auf lokaler Ebene nieder. Dort stellten sie auch häufig den Bürgermeister. In der oberösterreichischen Kleinstadt Wels forderten sie zum Beispiel schon 1918, nicht-deutsche Bevölkerungsgruppen in einem Einwohner:innen-Kataster deutlich sichtbar zu machen und somit zu stigmatisieren.16

Besonders engagiert waren die Deutschnationalen auch im lokalen Vereinswesen. Sie sangen „deutsches Liedgut“ in deutschen Gesangsvereinen und trainierten, ja ‚stählten‘ ihre Körper in deutschen Turnvereinen, um die imaginierte deutsche Nation nicht gar durch körperliches Siechtum zu schwächen. So galten Turnvereine „als Zeichen der nationalen Kraft […] und des völkischen Lebenswillens“,17 als „eine Erziehungsstätte […] zur Wehrhaftmachung unseres Volkes“18. Die geradezu pathologische Furcht der Deutschnationalen vor einem angeblichen Niedergang deutscher Sprache und Kultur spiegelte sich im „Deutschen Schulverein“ und im Verein „Südmark“. Beide Vereine waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden und schlossen sich 1925 zum „Deutschen Schulverein Südmark“ zusammen. Ende 1933 bestanden rund 1.550 Ortsgruppen, darunter über hundert Jugendgruppen.19 Mitglieder des Vereins reisten als „Wanderlehrer“ durch die Bundesländer und agitierten durchaus aggressiv. Am 30. November 1926 hielt etwa ein solcher „Lehrer“, Josef Hieß, im Kärntner Lavanttal einen Vortrag über „Geraubtes Deutsches Land“:

In zündender Resde [sic!] schilderte Herr Hieß die Leiden unserer deutschen Brüder in Südtirol. Er wies auf die Gefahr hin, die unserem Vaterlande von Seite der Tschechen und Slaven droht und zeigte an mehreren Beispielen, wie schlau die Juden vorgehen, um das deutsche Volk dem Untergange zuzuführen. […] Der Redner erntete für seinen ausgezeichneten Vortrag stürmischen Beifall. Alle Teilnehmer der Versammlung, die sehr gut besucht war, traten dem deutschen Schulverein Südmark als Mitglieder bei und versprachen Werbearbeit zu leisten.20

Der „Deutsche Schulverein Südmark“ finanzierte Schulbüchereien, um „deutsches Kulturgut“ zu retten und zu verbreiten. Kindergärten und Schulen wurden Lehr- und Lernbehelfe zur Förderung der deutschen Sprache zur Verfügung gestellt. In Grenzregionen errichtete der Verein sogar deutsche Schulen, etwa 1930 die Haydnschule im burgenländischen Oberpullendorf.21 Die Gemeinde hatte zunächst zu Ungarn gehört und war erst 1919 – durch die Verträge von St. Germain und Trianon – Österreich zugesprochen worden. Die Gefahr, von fremden Kulturen überrannt zu werden, schien dem Verein noch immer nicht gebannt.

Die Deutschtümelei bzw. der Deutschnationalismus der Christlichsozialen und der Sozialdemokrat:innen unterschieden sich im Übrigen fundamental von jenem der Deutschnationalen. Im Gegensatz zum deutschnationalen Chauvinismus orientierten sich beide Parteien übernational. Ihre Begründungen dafür wichen aber grundlegend voneinander ab. Bei der Sozialdemokratie ging es insbesondere um die Durchsetzung der klassenlosen Gesellschaft. Durch die Vereinigung mit der starken deutschen Sozialdemokratie erwarteten sie sich den Sieg über den Kapitalismus und eine sozial gerechtere Welt, die nicht allein an Nationen gebunden sein konnte. Nur der „Anschluss an Deutschland“ könne, wie die „Arbeiter-Zeitung“ 1920 schreibt, zur „proletarischen Revolution führen“, auch weil „die wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen der proletarischen Revolution […] in dem großen deutschen Reiche unvergleichlich günstiger als in Deutschösterreich“ seien.22 Die Sozialdemokrat:innen folgten hier der marxistischen Auffassung, dass es zunächst einer starken bürgerlichen Gesellschaft und damit des erstarkten Kapitalismus bedürfe, um eine proletarische Revolution zu ermöglichen.23 „Der Klassenkampf des deutschösterreichischen Proletariats“, schreibt die „Arbeiter-Zeitung“ weiter, „kann, solange Deutschösterreich isoliert bleibt, niemals zum vollen Siege führen; den vollen Sieg erkämpfen können wir nur, wenn wir unseren Klassenkampf […] nicht mehr isoliert, sondern als ein Zweig des gesamtdeutschen Proletariats führen.“24 Letztlich betrachtete die Sozialdemokratie die bürgerlich-liberale Demokratie als eine Übergangsphase in die klassenlose Gesellschaft. Dennoch war die Erste Republik ‚ihre‘ Republik, weil sie wesentlich unter ihrem Einfluss zustande gekommen war.25 Die Sozialdemokratie brauchte die bürgerlich-liberale Demokratie als eine Voraussetzung für die Durchsetzung der klassenlosen Gesellschaft, gleich ob diese nun durch einen gewaltsamen Umsturz oder friedlich auf reformatorischem Wege erzielt werden sollte.

Die Christlichsozialen standen der Erste Republik im Gegensatz zu den Sozialdemokraten skeptisch bis ablehnend gegenüber. Sie träumten von einem Österreich, das eine führende Rolle auf dem Weg zu einem friedlichen Europa einnimmt. Zwar waren bei den Christlichsozialen bzw. überhaupt in katholisch-konservativen Kreisen zunächst auch radikale großdeutsche Positionen zu finden. Letztlich dominierte aber ein übernationales Verständnis von „Deutschtum“, das auf Basis eines christlichen Universalismus eine katholisch-deutsche Leitkultur propagierte. Diese Leitkultur sollte anderen Konfessionen und Nationen gleichsam den ‚richtigen‘ Weg weisen (S. 36–37, 40). Beide Formen deutscher Orientierung – Deutschnationalismus und katholisch-deutsche Leitkultur – fanden sich etwa in der 1919 gegründeten katholisch-deutschnationalen und antisemitischen Studentenverbindung „Deutsche Gemeinschaft“. Ihr gehörten auch Engelbert Dollfuß und Othmar Spann an. Letzterer war ein maßgeblicher Wegbereiter des Austrofaschismus und seiner Idee des „Ständestaates“ (S. 42–44). Im Gegensatz zur „Deutschen Gemeinschaft“ lehnte der 1921 gegründete „Bund Neuland“ den deutschnationalen Chauvinismus ab und vertrat allein die Vorstellung einer katholisch-deutschen Leitkultur. Zugleich trat der Verein gegen die Säkularisierung ein und sah sich dem Wahlspruch Papst Pius’ X., „in Christus alles [zu] erneuern“,26 verpflichtet. Daher verabscheute der Verein auch den Nationalsozialismus, der ihm als gottlos und national beschränkt galt.

Die Deutschtümelei, insbesondere die „völkischen“ Ideen der Deutschnationalen, wurde nicht selten von Antisemitismus begleitet. Aber auch die katholisch-deutsche Leitkultur barg die Gefahr antisemitischer Ressentiments unter einem kulturellen Deckmantel. Zwar wurde sie weniger konfessionell als vielmehr ethisch definiert. Sie gab aber die Maxime vor, wie gesellschaftlich ‚richtig‘ gehandelt werden müsse. Die sittlichen Ansprüche einer katholisch fundierten Gesellschaft galten letztlich als Messlatte, kulturelle Unterschiede konnten schnell zu einer Hierarchisierung von Menschen führen und in der Folge auch in Ausgrenzung umschlagen. Selbst die Sozialdemokratie, die viele jüdische Mitglieder zählte, fuhr im Zusammenhang mit dem Antisemitismus eine unklare Linie. Zwar verstand sie gesellschaftliche Konflikte grundsätzlich durch den Gegensatz der Klassen bestimmt. Andere Konflikte tat sie lediglich als Nebenkonflikte ab, die sich mit dem Sieg im Klassenkampf auflösen würden. Als „Judenpartei“ diffamiert, verwendete sie aber zugleich den Antisemitismus, um politische Gegner anzugreifen. So wurden die Christlichsozialen als die wahre „Judenpartei“ bezeichnet, die mit jüdischen Kapitalisten in Geschäftsverbindung stünde. Der sozialdemokratische Antikapitalismus wurde hier mit dem Stereotyp des jüdischen „Wucherers“ vermischt. Nicht alle meinten diese antisemitischen Ausfälle wohl ernst, vielen diente dieser „taktische Antisemitismus“ bloß als Instrumentarium im politischen Konkurrenzkampf. Weniger problematisch war dieser Antisemitismus deswegen aber nicht. Zudem ist anzunehmen, dass der Antisemitismus – vielleicht unbewusst – tatsächlich das Denken vieler Sozialdemokrat:innen prägte.27 Schauen wir auf die Zwischenkriegszeit, wäre es geradezu naiv anzunehmen, dass erst diktatorische bzw. totalitäre Systeme die Gesellschaft ethnisch verengen.28 Sie erleichtern zwar soziale Ausgrenzung und üben diese oft in kaum vorstellbaren Dimensionen aus. Die Bausteine für ihre menschenverachtenden Ideologien können aber auch in demokratischen Gesellschaften angelegt sein. Oder besser: Sie sind auch in demokratischen Gesellschaften zu finden.

Folglich war auch die Zwischenkriegszeit von unterschiedlichen, sich aber oftmals überschneidenden Formen des Antisemitismus geprägt. So finden wir etwa den religiösen Antisemitismus, der sich auf die jüdische Religion und jüdische Rituale bezieht, Juden als „Gottesmörder“ bezeichnet und ihnen „Hostienfrevel“ sowie „Ritualmord“ vorwirft. Der soziale oder ökonomische Antisemitismus verband wiederum bestimmte spezifische soziale bzw. ökonomische Rollen, etwa die Tätigkeit im Handel und im Bankwesen, mit bestimmten Vorurteilen. In den Köpfen der Antisemiten geisterte zum Beispiel das Bild des jüdischen „Wucherers“ herum. Die große Macht, die damit verbunden sei, würden ‚die‘ Juden für die Erlangung der Weltherrschaft nützen. Damit ließ sich ein – freilich erfundenes – jüdisches Kollektiv für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Zwischenkriegszeit verantwortlich machen. Ferner existierte der Kulturantisemitismus, der Juden historisch gewachsene kulturelle Mentalitäten zuschrieb. Damit ging eine perfide Ab- und Ausgrenzungsstrategie einher: Die jüdische Kultur wurde zwar als gleichwertig mit der christlichen, beide allerdings als nicht kompatibel betrachtet. Daher seien bei einem Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Kulturen massive Konflikte vorprogrammiert. Der Kulturbegriff, der dieser Form von Rassismus zugrunde liegt, ist ein statischer. Kultureller Wandel, der ständig stattfindet, wird prinzipiell ausgeschlossen.

Schließlich prägte noch der rassistische Antisemitismus, der auch als „biologischer“ oder „wissenschaftlicher“ Antisemitismus bezeichnet wird, die Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit. Er basiert auf dem Rassismus, der sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als vermeintlich „wissenschaftlich“ herausgebildet hatte und heute als „pseudo-wissenschaftliche“ Ideologie gilt. Dabei wird sozialdarwinistisch, somit also biologistisch ‚argumentiert‘ und ein Kampf höherer und minderwertiger „Rassen“ angenommen. Ein Widerspruch der Aufklärung offenbart sich: Seit dem 18. Jahrhundert hatte die Wissenschaft begonnen, Mensch und Tier zu beobachten, zu vergleichen und letztlich durch Messungen zu kategorisieren. Diese Kategorien wurden schließlich auch auf die Gesellschaft übertragen. Plötzlich diente der Rationalismus dazu, soziokulturelle Ausgrenzung in Form eines vermeintlich „wissenschaftlichen Rassismus“ biologistisch zu begründen.29 Diese Form des Rassismus paarte sich nicht selten mit einer Kriegsverherrlichung, die an die Aufopferung für das Vaterland und das Heldentum appellierte. Ein Artikel, der 1926 in der deutschnationalen „Villacher Zeitung“ erschien, stellte mit

tiefer Wehmut […] fest, daß unsere männliche wie weibliche Jugend unter dem Einflusse volksfremder Gewalten und der feilen [käuflichen, Anm. d. V.], vergiftenden Judenpresse ganz und gar anders geartet ist, wie jene vor und in dem großen Kriege. Damals war sie beseelt von Vaterlandsliebe, Pflichtgefühl, Gehorsam, Opfermut und echtem Frontgeist, sie war stahlhart, dachte nicht an sich selbst, an feiges Sichergeben, sondern kämpfte mit starkem Willen und Selbstverleugnung für den Ruhm, die Größe und Wohlfahrt des Vaterlandes, mit dem sie sich innig verbunden fühlte.30

Nicht nur in Österreich, in ganz Europa war die bürgerlich-liberale Demokratie nicht das einzige politische System, das als möglich galt. Im Gegensatz zu unserer (westlichen) Gegenwart, in der allerdings zunehmend Phantasien von „illiberaler Demokratie“ aufkommen, galt sie keineswegs als unbedingt erhaltenswert. Demokratische Spielregeln hatten sich in der Gesellschaft noch nicht fest verankert. Im Umfeld des kleinen Österreichs erlebten autoritäre bzw. faschistische Bewegungen, die auch vielen in Österreich als Alternative erschienen, einen Aufschwung: In Italien übernahm im Oktober 1922 der „Fascismo“ unter Benito Mussolini infolge des berühmten „Marsches auf Rom“ die Macht, in Deutschland gewann der Nationalsozialismus unter Adolf Hitler, der sich als „Bewegung“ bezeichnete und sich damit gegen den Parteienstaat stellte, an Bedeutung, und in Ungarn regierte Miklós Horthy autoritär. Aber auch in anderen europäischen Ländern stellten sich rechtsextreme Bewegungen gegen die Demokratie. In Frankreich trat etwa die bereits am Ende des 19. Jahrhunderts gegründete „Action française“ für die Wiedererrichtung einer Monarchie ein, und zahlreiche rechtsextreme Verbände, die sogenannten Ligues bzw. Ligen, streben die Abschaffung der französischen Dritten Republik an. Sogar in liberalen Kreisen, in denen die Republik zunächst euphorisch begrüßt worden war, wurde infolge der wirtschaftlichen Probleme der Zwischenkriegszeit zunehmend an ihr gezweifelt. Sie trauten der bürgerlich-liberalen Demokratie nicht zu, Krisen lösen zu können. Stefan Zweig klagte etwa über die demokratischen Entscheidungsprozesse, die viel zu langsam seien.31 Es schien so, als ob manche Liberalen, insbesondere die Intellektuellen, in eine Identitätskrise geraten wären.