23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

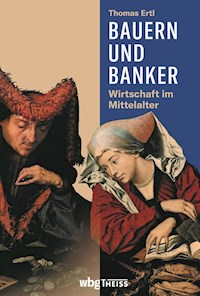

Während der ›Homo oeconomicus‹ heutiger Zeit dem Gewinnstreben verpflichtet ist, dachte der ›wirtschaftende Mensch‹ des Mittelalters einzig an die autarke Alltagsversorgung. Kapitalismus versus Feudalismus. So einfach denkt man sich oft bis heute den Gegensatz zwischen Neuzeit und Mittelalter. Und natürlich spannten Feudalismus, Frondienst oder Zunftordnung einen strikten Rahmen. Aber die Welt des mittelalterlichen Wirtschaftens war weit vielfältiger: Thomas Ertl zeigt in unerwarteter Frische auf, welche Unterschiede es zwischen armen Kleinbauern und großen Höfen geben konnte. Er schildert die weit entwickelten Netzwerke der Fernhändler. Er klärt über Lebensstandards in den drei sozialen Ständen auf, beschreibt soziale Mobilität, Arbeitszeiten und Jobzufriedenheit. Und er erzählt in einem ganzen Kapitel von Konsum und Shopping im Mittelalter. Wer bisher dachte, mittelalterliche Wirtschaft sei langweilig und innovationslos, wird hier anschaulich und aufs Angenehmste eines Besseren belehrt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Für zwei Lauser, die reich werden wollen

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.

© 2021 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt)

Lektorat: Katharina Gerwens, Eichendorf

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-4357-4

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978-3-8062-4435-9

eBook (epub): 978-3-8062-4436-6

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Transformationen –Das frühe Mittelalter (500–1000)

Gute Aussichten –Das hohe Mittelalter (1000–1300)

Neuordnung –Das späte Mittelalter (1300–1500)

Strukturen –Rahmenbedingungen und Institutionen

Lebensstandards –Reichtum und Armut

Warenwelten –Konsum und Shopping im Mittelalter

Globales Mittelalter –Europa im Vergleich

Quellenkunde –Woher kommt unser Wissen?

Wirtschaftsgeschichte –Ein Fach im Wandel

Danksagung

Auswahlbibliografie

Abbildungsverzeichnis

Vorwort

Geschichtswissenschaft ist keine Wissenschaft für den Elfenbeinturm, denn Historikerinnen und Historiker interpretieren die Texte und Überreste der Vergangenheit, um Diskussionen der Gegenwart zu bereichern. Mit ihrem Tun beziehen sie daher zumindest indirekt Stellung zu Themen, die uns als Gesellschaft heute bewegen. Die Geschichtswissenschaft ist somit ein Fach mit gesellschaftlichen und politischen Dimensionen. Dies gilt auch für die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte, insbesondere wenn ihre Ergebnisse dazu herangezogen werden, Standpunkte in aktuellen wirtschaftlichen Debatten zu verteidigen oder zu verwerfen. Häufig geht es dabei um das Verhältnis zwischen Staat (Herrschaft) und Wirtschaft oder um die ungleiche Verteilung von Ressourcen. Die Kontroversen zwischen Anhängern des Ordoliberalismus (ein schlanker Staat soll einen sicheren Rahmen für die Wirtschaft bereitstellen und sich sonst nicht einmischen) und des Keynesianismus oder des Sozialismus (der Staat soll durch Staatsausgaben, Umverteilung und andere Maßnahmen die Wirtschaft und die sozialen Verhältnisse mitgestalten) spiegeln sich auch in den Deutungen der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte. Das ist nicht verwunderlich, ist doch die Frage nach der richtigen oder gerechten Verteilung der vorhandenen Ressourcen zeitlos und wird immer wieder neu gestellt. Der Leserin und dem Leser werden meine Bemühungen, das Mittelalter in diese Debatten einzuordnen und meine persönlichen Standpunkte nicht verborgen bleiben.

Beim Schreiben dieses Buches bestand mein Ziel darin, die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte einerseits möglichst zugänglich darzustellen und andererseits auf den Gang der Forschung und aktuelle Kontroversen hinzuweisen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus empirischer Beschreibung und räsonierendem Forschungsbericht. Zugleich unternehme ich den Versuch, die Wirtschaftsgeschichte nicht als einen hermetischen Diskussionsraum zu präsentieren, sondern mit Kultur und Gesellschaft zu verbinden und zu entgrenzen – geografisch über das mittelalterliche Westeuropa hinaus und zeitlich über die Epochengrenzen hinweg. Wie in der Gegenwart wurde die mittelalterliche Gesellschaft von einem Zusammenspiel aus Wirtschaft, Politik und Kultur geformt. Diese integrative Herangehensweise ist methodisch nicht neu, hatte doch bereits Karl Marx die sozialen Produktionsverhältnisse in die politische und technische Struktur eingebettet, und die Vertreter der französischen Annales-Schule versuchen seit bald einhundert Jahren, Wirtschaft, Politik und Kultur zu einer histoire totale zu verknüpfen.

Die Gliederung des Buches vereint chronologische und systematische Kapitel. Chronologisch widmen sich drei Kapitel dem frühen, hohen und späten Mittelalter und folgen damit der konventionellen Binnengliederung der Epoche. Daneben werden Strukturen und Institutionen, der mittelalterliche Lebensstandard, die Welt des Konsums und Shoppings sowie Europa im Vergleich in systematischen Kapiteln behandelt. Am Ende des Buches stehen zwei Abschnitte, in denen die Arbeit der Wirtschaftsgeschichte im Mittelpunkt steht: einmal ein Überblick über die schriftlichen und nicht schriftlichen Quellen als Grundlage unseres Wissens und zum zweiten eine kurze Charakterisierung der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte als akademische Disziplin im Wandel der Zeit.

Die Grenzen meiner fachlichen Kompetenz verleihen dem Buch eine eurozentrische Perspektive, die sich auf die wirtschaftlichen Kernräume Europas zwischen Mittelitalien und Südengland konzentriert. Dem westlichen Europa werden in den chronologischen Kapiteln das byzantinische Kaiserreich (Südosteuropa) und die arabischen Länder, vor allem im Nahen Osten, gegenübergestellt. Der vergleichende Blick auf die Regionen im Süden und Südosten, die sich wie große Teile Westeuropas auf dem Boden des ehemaligen römischen Imperiums entwickelten, soll das Profil der unterschiedlichen Entwicklungspfade verdeutlichen. Unter Westeuropa im weiteren Sinn wird in diesem Buch jener Teil Europas verstanden, welcher im Mittelalter der römisch-katholischen Kirche angehörte und in dem Latein die Gelehrtensprache war. Im Laufe des Mittelalters weitete sich der Einflussbereich dieses lateinischen Europa immer weiter aus und erfasste die iberische Halbinsel, die britischen Inseln, Skandinavien und das östliche Mitteleuropa. Im Gegensatz dazu gehörten Südosteuropa und Osteuropa kirchlich und kulturell zum Einflussbereich der griechisch-orthodoxen Kirche. Als Europa wird der Kontinent mit dem europäischen Teil Russlands bis zum Ural verstanden.

Großregionen in Europa und im Mittelmeerraum. In diesem Buch wird von Westeuropa, Osteuropa, Südosteuropa, Nordafrika, Nahem Osten und Mittlerem Osten gesprochen. Die Grenze zwischen West- und Ost- bzw. Südosteuropa wird durch die Zugehörigkeit zur lateinisch-katholischen bzw. griechisch-orthodoxen Kirche markiert. Gelegentlich wird innerhalb Westeuropas weiter differenziert zwischen Westeuropa (im engeren Sinn) sowie Nord-, Mittel- und Südeuropa.

Einleitung

Die mittelalterliche Wirtschaft Europas bildet einerseits die Grundlage der modernen Wirtschaft, weist andererseits aber wesentlich andere Strukturen als diese auf. Die Unterschiede werden häufig durch die antagonistischen Begriffe »Feudalismus« und »Kapitalismus« verdeutlicht. Unter Kapitalismus wird ein Wirtschaftssystem verstanden, in dem Transaktionen auf dem freien Markt stattfinden. Private Akteure bestimmen mittels ihrer Entscheidungen die Produktion und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Der Staat sichert lediglich die Einhaltung der vereinbarten Spielregeln. Gemeinsam ist den Marktteilnehmern, dass sie nach persönlichem Gewinn streben. Das Konzept eines freien Spiels der Marktkräfte ist ein abstraktes Modell, denn in der Realität unterliegt auch die kapitalistische Wirtschaft einer mehr oder weniger dichten staatlichen Regulierung – mit heute beispielsweise einer Staatsquote von annähernd 50 Prozent.

Im Gegensatz dazu gilt die starke Regulierung der Wirtschaft durch die Obrigkeit als ein wesentliches Merkmal des mittelalterlichen Feudalismus. Im Rahmen von Lehenswesen und Grundherrschaft sei die mittelalterliche Wirtschaft von politisch-militärischen Autoritäten (Fürsten und Grundherren) gelenkt geworden, was wiederum eine wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft verhindert habe. Nicht Angebot und Nachfrage, sondern Autorität und Abhängigkeit hätten den Austausch von Waren und Dienstleistungen im Mittelalter bestimmt. Prägendes Merkmal der feudalen Wirtschaftsform sei insbesondere die Ausbeutung der Bauern durch die Grundherren gewesen. Auch dieses Bild ist ein abstraktes Modell, das der Realität nicht gerecht wird, denn die mittelalterliche Wirtschaft war stets geprägt von einem Spannungsverhältnis zwischen obrigkeitlicher Regulierung und individuellen Freiheiten bzw. zwischen Ausbeutung und Ausgleich. Viele Bauern konnten tatsächlich nicht völlig frei über ihr Leben entscheiden, doch die Grundherren konnten ebenso wenig neue Abgaben und Frondienste einfach nach Gutdünken einführen.

Dieses Spannungsverhältnis wurde bereits von den Zeitgenossen wahrgenommen. Allerdings betrachteten sie die Wirtschaft häufig als ein Mittel zur Steigerung des Gemeinwohls (bonum commune). In dieser Sichtweise spielte privates Gewinnstreben keine Rolle und alle materiellen Güter sollten auf angemessene Weise unter den Mitgliedern der Gemeinschaft verteilt werden. Der anonyme Autor der Reformatio Sigismundi formulierte dieses Prinzip im Jahr 1439 auf folgende Weise:

»Das Handwerk wurde dazu erdacht, dass jedermann sein tägliches Brot damit gewinnen kann. Wenn niemand den anderen bei seinem Handwerk stört, dann leidet die Welt keine Notdurft und jeder findet sein Auskommen.«

Aussagen wie diese prägen die moderne Vorstellung einer mittelalterlichen Wirtschaft, die sich nicht dem Gewinnstreben, sondern dem sogenannten »Nahrungsprinzip« verpflichtet fühlte. Der Wirtschaftshistoriker Werner Sombart erklärte dieses Prinzip 1902 zum Kern einer angeblich mittelalterlichen »Wirtschaftsgesinnung«, nach welcher sich die Menschen ein standesgemäßes Leben sichern wollten, darüber hinaus aber kein persönliches Gewinnstreben an den Tag gelegt hätten. Konsequenterweise hätten Handwerker und Kaufleute nur so viel produziert und verkauft, wie zum Auskommen der eigenen Familie nötig gewesen sei. Für die Vermehrung des Profits mittels höherem Arbeitsaufwand oder Investitionen habe man sich dagegen nicht interessiert. Jacques Le Goff sah dies 1987 ähnlich und sprach von »einer Wirtschaftsform, [...] die keine Hast, kein Streben nach Präzision, keine Sorge um Produktivität kennt«. Von einer ähnlichen selbstgenügsamen Gesinnung hatte bereits Alexis de Tocqueville (1805–1859) gesprochen: Im Ancien Régime habe die große Mehrheit der Bevölkerung fast ohne Bedürfnisse und ohne existenzielle Not gelebt, während die Gegenwart zwar viele Annehmlichkeiten, doch auch viel Armut hervorgebracht habe.

In der Tat war die mittelalterliche Wirtschaft an allen Ecken und Enden durch eine Politik protektionistischer Beschränkung limitiert. In jeder Stadt bestanden Monopole beim Handel und im Gewerbe. Die Zünfte reglementierten das städtische Gewerbe seit dem 13. Jahrhundert mit detaillierten Statuten. Mit der Hilfe von Zöllen, Mauten und Geleitrechten versuchten Landesherren und Städte, den Handel im eigenen Territorium zu steuern und finanziell abzuschöpfen. Einflussreiche Handelszentren wie Nürnberg oder Venedig sicherten sich mittels Zollfreiheiten und Handelsprivilegien einen Zugang zu Märkten, die anderen Akteuren verschlossenen blieben. Stapel- und Niederlagsrechte dienten dazu, die wirtschaftliche Stellung einer Stadt im regionalen und internationalen Handelsverkehr zu bewahren oder zu stärken. In der Regel waren es Handelsstädte, die das Stapelrecht erhielten und dadurch von ihren Landesherren gefördert wurden. Entsprechend der jeweiligen Ausgestaltung des Privilegs mussten Kaufleute ihre Waren in der betreffenden Stadt von einem Transportmittel auf ein anderes umladen, für eine bestimmte Zeit (häufig für drei Stapeltage) zum Verkauf anbieten oder aber zur Gänze an einheimische Kaufleute verkaufen. Wichtige Stapelplätze im Reiche waren Köln und Wien. Im hansischen Stapelrecht verpflichteten sich die Hansekaufleute, ihre Waren in den Niederlanden ausschließlich in Brügge zu kaufen und zu verkaufen.

Diese städtische Wirtschaftspolitik wurde von der historischen Forschung unterschiedlich bewertet. Positive Interpretationen betonen die am Gemeinwohl orientierte Wirtschaftspolitik, die als praktische Sozialpolitik jedem Bürger sein Auskommen sichern wollte. Kritische Sichtweisen betrachten die städtischen Eingriffe in die Wirtschaft eher als einen Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismus, mit dessen Hilfe die in der Stadtregierung vertretenen Eliten ihre Herrschaft durchsetzen und die eigenen ökonomischen Interessen fördern wollten.

Trotz der Betonung des Nahrungsprinzips und trotz der zahlreichen protektionistischen Maßnahmen war das Streben nach ökonomischem Gewinn im Mittelalter allgemein verbreitet – selbst unter Kirchenleuten. Der berühmte Abt Suger von Saint-Denis schrieb um 1140 eine Abhandlung über die Verwaltung seiner Kirche (De administratione) und beschäftigte sich dabei im ersten Teil mit der »Vermehrung der Einkünfte«. Sorgsam notierte der Abt darin Höhe und Art der Einkünfte seines Klosters und fügte in vielen Fällen stolz hinzu, welche Steigerung unter seiner Amtsführung gelungen war:

»Während wir einst aus dem Dorf Tremblay entweder kaum oder niemals auch nur 90 Scheffel Getreide haben konnten, haben wir die Angelegenheit dahin gebracht, dass wir jetzt 190 Scheffel von unserem dortigen Meier bekommen.«

Um diese Einnahmesteigerungen durchzusetzen, waren Suger viele Mittel recht: Er kramte im Klosterarchiv nach alten Urkunden, reiste durch die Klostergüter und machte sich ein Bild von den Verhältnissen vor Ort, forderte angeblich entfremdetes Klostergut zurück, rief den Bauern die vergessenen Verpflichtungen in Erinnerung und gründete neue Dörfer und Höfe. Ob die Bauern mit diesem Vorgehen immer einverstanden waren, darf bezweifelt werden. Doch die Darstellung Sugers liefert wohl ein verzerrtes Bild, denn willkürlichen Abgabenerhöhungen stellten sich Bauern zu allen Zeiten mit Vehemenz entgegen. Suger präsentiert sich als strahlender Held und kehrt die mühsamen Aushandlungsprozesse vor Ort einfach unter den Teppich.

Wir können annehmen, dass die eifrigen Bemühungen Sugers keinen Sonderfall darstellen. Das Streben nach mehr Einnahmen und Vermögen war unter Klerikern ebenso verbreitet wie unter weltlichen Grundherren oder Kaufleuten. Mit großer Anschaulichkeit hat der Prediger Bernardino von Siena (1380–1444) Habgier und Gewinnsucht der Kaufleute gegeißelt. Die Schlimmsten waren in seinen Augen die Reichen, die Vermögen anhäuften, ohne jemals genug zu bekommen, zugleich aber immer neue Ausreden zu ihrer Verteidigung erfanden. In einer Predigt heißt es:

»Der Reiche verteidigt seine Gier, indem er angibt, dass er zwar jetzt genug besitzt, dass er aber im Alter kein Einkommen habe und so könne er den Armen nichts geben. Zuerst, so behauptet der Reiche, müsse er an sich denken und erst dann an seine Mitmenschen. Aber sage mir, was macht der Alte, wenn er einst 100 Jahre alt sein wird und 10 000 Gulden besitzt? Die braucht er gar nicht und sein Sparen ist nichts als sündhafter Geiz.«

Texte dieser Art sind kein Zeugnis dafür, dass Habgier und Egoismus im Mittelalter besonders stark ausgeprägt waren, sie deuten jedoch darauf hin, dass die Menschen vor den Jahren um 1500 nicht weniger auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren als die Menschen in späteren Zeiten.

Das Bild einer genügsamen und wettbewerbsfernen Gesellschaft, die sich mit Bescheidenheit in die überlieferten Verhältnisse fügte, ist ein Wunschbild von Autoren, die das Mittelalter zum Gegenbild der kapitalistischen Moderne machen. Dies kann auf zweifache Weise geschehen: Werner Sombart stellte die Andersartigkeit der mittelalterlichen Welt als ein Defizit dar, weil dadurch die wirtschaftliche Entwicklung gebremst worden sei. Jacques Le Goff hingegen empfand das Fehlen von Gewinnstreben als positiv, weil die mittelalterliche Welt dadurch nicht von den Übeln der Moderne geplagt worden sei.

In Wirklichkeit agierte der Homo oeconomicus (»Wirtschaftsmensch«) im Mittelalter zwar innerhalb anderer Rahmenbedingungen, verhielt sich dabei jedoch nicht gänzlich anders als der Homo oeconomicus der Gegenwart. Niemals handelten oder handeln Menschen freilich allein nach ökonomischen Kriterien. Vielmehr waren es immer auch kulturelle und moralische Vorstellungen, die ihr Handeln bestimmten. Selbst die Bauernaufstände und die Zunftrebellionen des Mittelalters lassen sich nicht nur ökonomisch erklären. Die meisten Aufständischen strebten nicht einfach nach materieller Besserstellung, sondern nach Verhältnissen, in denen sie die ihnen (in ihren Augen) angemessene und gerechte Wertschätzung und Entlohnung erhielten. Um die enge Wechselwirkung zwischen Moral und Wirtschaft zu ergründen, wurde das Konzept der »moralischen Ökonomie« (moral economy) in die Diskussion eingeführt. Damit soll unterstrichen werden, dass auch Gewohnheiten und Sitten das wirtschaftliche Verhalten prägen und Profit keineswegs die einzige Handlungsmaxime darstellt. Für die Betrachtung der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters ist diese Perspektive zweifellos hilfreich, da die ressourcenarme mittelalterliche Wirtschaft von vielen formalen und informellen Geboten gelenkt wurde.

Kritik an institutionellen oder politischen Beschränkungen des Handels wurde bereits im Mittelalter geübt. Die Venezianer machten sich beispielsweise in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts für die »Freiheit des Meeres« (libertas maris) stark. Was sie damit meinten, war indes nicht eine gleichberechtigte Teilnahme aller Interessierten am Mittelmeerhandel, sondern eine Gleichstellung mit der Handelsrivalin Genua, nachdem Genua sich eine Vorrangstellung im Schwarzmeerhandel gesichert hatte. Die Venezianer hatten damit ein Prinzip formuliert, das Hugo Grotius 1609 in seiner Schrift Mare Liberum (»Das freie Meer«) ausführlich beschrieb. Bemerkenswerterweise wurde das Prinzip des Freihandels bei Grotius und in späterer Zeit immer von jener Seite eingefordert, die sich Vorteile davon versprach.

Eine Beschwerde der Leipziger Universität 1470 gegen das Verbot des freien Fleischhandels belegt ebenfalls die mittelalterliche Kritik an institutionellen Zwängen. Die Universität beklagte sich darüber, dass stadtfremde Fleischer ihre Ware nicht mehr in die Stadt bringen durften und dass die städtischen Fleischer nun alleine den Markt versorgten und dieses Monopol dazu benutzten, um minderes Fleisch zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Es wäre wohl besser – so die Universität – wenn die ganze Stadt von einem Freimarkt profitieren würde, als dass einige privilegierte Handwerker sich zum Schaden der großen Mehrheit übermäßig bereicherten. Im Codex diplomaticus Saxoniae (II/11, Nr. 152 [1470]) findet sich die Beschwerde der Universität über das Verbot des freien Fleischhandels in Leipzig:

»Der Freimarkt bringt keinen Schaden und das ist unzweifelhaft, denn je mehr auf den Markt gebracht wird, desto preisgünstiger ist es, und die fremden Fleischer legen ihr Geld wieder bei der Stadt an. Wenn auch die städtischen Fleischer klagen, dass sie ihres Nutzens beraubt wurden durch die freien Märkte, meint hingegen die Universität, dass diese städtischen Fleischer sich bisher nicht geärgert hätten, selbst nicht wegen der Zahl (der Märkte), und es ist besser, Sechstausend werden wohl versorgt, als dass sechs, acht oder zehn, die nun das Handwerk mit Bewilligung des Rats ausüben, sich stark bereicherten bei gleichzeitigem Nachteil aller anderen.«

Noch prinzipieller hatte der Autor der bereits erwähnten Reformatio Sigismundi geurteilt: Die Zünfte sollten aufgehoben werden, da sie mit ihren Preisabsprachen und Klüngeleien nur die eigenen Interessen zum Schaden der Allgemeinheit vertreten würden.

Kritische Stimmen dieser Art belegen ein Unbehagen mit der institutionellen und politischen Regulierung der Wirtschaft. Noch deutlicher wird das Streben nach wirtschaftlichem Gewinn in moralisch-theologischen Texten oder in Urkunden thematisiert, die Regelüberschreitungen dokumentieren. Für viele kirchliche Autoren stand ohnehin fest, dass sich Kaufleute immer nur selbst auf betrügerische Weise bereichern wollten. Bereits Gregor von Tours (538–594) berichtet in seinen Historien von einem Weinhändler, der Wein mit Wasser mischte, ihn verkaufte und dies so oft wiederholte, bis er eine große Summe erworben hatte. Auf ähnliche Weise beschuldigte der Franziskanerprediger Berthold von Regensburg 650 Jahre später die Wirte seiner Zeit, den von ihnen ausgeschenkten Wein mit Wasser bzw. guten Wein mit »faulen Wein« (fulen win) zu mischen und damit für den eigenen Profit die Gesundheit der Kunden aufs Spiel zu setzen.

Die kirchliche Kritik am Kaufmann und seinem wucherischen Treiben nahm seit dem hohen Mittelalter zu und begleitete damit die Entfaltung der »kommerziellen Revolution«. Zweifellos war das Urteil der Kleriker kein Abbild der Wirklichkeit. Dass jedoch in der Realität die Marktakteure nach persönlichem Gewinn strebten und dabei die etablierten Spielregeln verletzten, vermitteln unzählige urkundliche Texte, in denen Verstöße gegen Moralvorstellungen oder Rechtsordnung beschrieben werden. Die beklagten Tatbestände waren dabei so bunt wie das Wirtschaftsleben selbst: Qualität oder Quantität der Waren entsprachen nicht den Angaben, Liefertermine wurden nicht eingehalten, Waren wurden gehortet und später zu überhöhten Preisen verkauft, Schulden wurden nicht beglichen. Die literarischen Erzählungen des Mittelalters liefern ebenfalls moralisierende Geschichten über wucherische Geizhälse und entlarvte Betrüger.

Im Mittelalter existierte beides nebeneinander: eine vielschichtige politische Regulierung wirtschaftlicher Aktivitäten und ein individuelles Gewinnstreben. Das sich zeitlich und regional beständig wandelnde Mischungsverhältnis von autoritativen Eingriffen und privater oder genossenschaftlicher Initiative verleiht dem Mittelalter sein spezifisches wirtschaftsgeschichtliches Profil und machte es zugleich zur Grundlage der weiteren Entwicklung. Feudalistische und kapitalistische Elemente waren in diesem System ineinander verwoben, falls man diese Begriffe überhaupt verwenden möchte. Möglicherweise war das unterschiedliche Mischungsverhältnis von Steuerung und Laissez-faire eine Ursache für das ungleiche Wirtschaftswachstum in Europas Regionen. Allerdings gibt in der Forschung widersprüchliche Meinungen zu der Frage, ob eine intensive Regulierung der Wirtschaft durch starke Institutionen wachstumsfördernd oder -hemmend gewesen sei. Derzeit überwiegt die Meinung, dass das Wirtschaftswachstum in Nordwesteuropa im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit zumindest teilweise auf schwache Institutionen und viel Freiraum für Unternehmer zurückzuführen sei. Die wirtschaftlichen Divergenzen innerhalb des Mittelalters sind nicht nur wegen der Sonderentwicklung im Nordwesten enorm und machen es nötig, die vielen regionalen Entwicklungspfade nicht aus den Augen zu verlieren.

Zahlreiche im Mittelalter entstandene Phänomene und Strukturen überdauerten die Epochengrenze. Weder Arbeitstechniken noch Lebensstandards oder soziale Schichtungen änderten sich grundsätzlich zwischen 1000 und 1800. Aus globaler Perspektive war das Wirtschaftswachstum aller Gesellschaften dieser Erde über viele Jahrtausende schwach ausgeprägt, bis es im 19. Jahrhundert plötzlich und dramatisch anzusteigen begann. Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg blieben auch die Steuereinnahmen der europäischen Staaten im Vergleich zum 20. Jahrhundert gering und erreichten nie mehr als zehn Prozent des nationalen Einkommens. Dies war eine höhere Steuerquote als im Mittelalter, aber dennoch konnten die Regierungen damit nicht viel mehr als Militär und Administration finanzieren. Die Einführung progressiver Steuern, die Anhebung der Staatsquote auf 30 bis 50 Prozent und der Aufbau des Sozialstaates erfolgten allesamt erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. Aus wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive ist es deshalb wichtig, die Kontinuitäten zwischen Mittelalter und Frühneuzeit, die erst in der Industriellen Revolution zu Ende gingen, nicht zu vergessen. Bis dahin bildete die Landwirtschaft – übrigens in allen Ländern der Erde – den zentralen Wirtschaftssektor, in dem die meisten Menschen tätig waren.

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben der Beschäftigung mit der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters neuen Auftrieb verliehen. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler überprüfen die alten Antworten auf klassische Fragen oder bereichern das Fach mit neuen Fragestellungen. Die großen Themen unserer Zeit, wie zunehmende Ungleichheit, wachsende Migration und ein beschleunigter Klimawandel, haben bei dieser Neuausrichtung deutliche Spuren hinterlassen. Zudem hat die Wirtschaftsgeschichte Anregungen der Kulturgeschichte aufgegriffen und bettet die ökonomischen Verhältnisse stärker als früher in die Lebenswelt der Menschen ein. Die Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters hat sich auf diese Weise inhaltlich und methodisch diversifiziert. Interkulturelle Vergleiche, die Auswirkungen von Migration, das Verhältnis von Normen zur täglichen Praxis sowie klimahistorische Studien gehören heute ebenso zu ihren Themen wie das regional divergierende Wirtschaftswachstum mit seinen Schattenseiten von Umweltzerstörung und Verarmung. Die Abholzung der europäischen Mischwälder begann im Mittelalter, und auch einer der ersten Ökozide ereignete sich am Ende dieser Epoche, als die Spanier die indigene Bevölkerung und Vegetation der Kanarischen Inseln ausrotteten, um die Inseln in eine koloniale Plantagenwirtschaft zu verwandeln. Die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte ist damit eine Disziplin mit großer Gegenwartsrelevanz. Ihr Studium kann die offenen Fragen des 21. Jahrhunderts nicht beantworten, doch es kann die Breite und Tiefe unseres Nachdenkens über sozioökonomische Verhältnisse (und wie sie sein sollten) erweitern.

Geschätztes globales Bruttoinlandsprodukt vom Jahr 1 bis 2008. Aus der Perspektive des Wirtschaftswachstums bildet die Vormoderne eine einheitliche Epoche, die mit der Industriellen Revolution zu Ende ging. Die Konzentration auf das Wirtschaftswachstum allein verdeckt jedoch die wirtschaftliche Entwicklung vor 1800 und die strukturelle und institutionelle Vorgeschichte der Industriellen Revolution. Deren Ursprünge sind seit vielen Jahren ein kontrovers diskutiertes Thema.

Wie sich die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte in den letzten knapp einhundert Jahren gewandelt hat, soll ein Vergleich zwischen dem 1933 erschienenen Klassiker von Henri Pirenne zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter und der vorliegenden Arbeit veranschaulichen. In der folgenden Tabelle werden Thesen und Schwerpunktsetzungen der beiden Studien gegenübergestellt. Dabei zeigen sich sowohl Kontinuitäten als auch Unterschiede. Dieser Befund ändert nichts daran, dass Henri Pirenne 1933 ein Meisterwerk geschrieben hat, das heute noch lesenswert ist.

Die Wandlung der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte in den letzten einhundert Jahren

Thesen und Themen

Pirenne 1933

Ertl 2021

frühes Mittelalter

autarke Grundherrschaften ohne Handel, starker Bruch mit der Antike

Grundherrschaften mit Marktanbindung, Adaption spätrömischer Traditionen

Handel im Mittelmeer nach der islamischen Expansion im 7./8. Jh.

die abendländische Schifffahrt ist »ganz und gar tot«

Handel geht reduziert weiter und nimmt bald wieder Fahrt auf.

Europa

Blick nur auf Westeuropa, Betonung der Kerngebiete

interkulturelle und globale Aspekte, Betonung der Divergenzen

Schwerpunktsetzung

Konzentration auf Fernhandel und Luxusgüter

Versuch einer Balance der Wirtschaftssektoren

Innovationskraft der Wirtschaft

kapitalistischer Fernkaufmann

Innovationspotenzial und Kommerzialisierung in allen Sektoren

Zünfte

wettbewerbs- und innovationsfeindlich, protektionistisch

gleichermaßen hemmend und fördernd für wirtschaftliche Innovationen

Institutionen als Rahmenbedingungen

keine explizite Rolle

eine Erklärungshilfe

Spätmittelalter

soziale Unruhen, Kapitalismus und Merkantilismus

unterschiedliche Erklärungen für die wirtschaftliche Neuordnung, Demografie und Klima wichtig

Erkenntnisinteresse

der bürgerliche Kaufmann als wagemutiger Unternehmer

die Folgen für den Menschen (Lebensstandard, Konsum, Ungleichheit, Klimawandel)

Narrativ

kohärente Aufstiegserzählung

Wirtschaftsgeschichte als Teil einer Gesellschaftsgeschichte sowie als Forschungsgeschichte

Henri Pirennes Buch ist ein Klassiker der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich einige Interpretationen verändert, neue Themen sind hinzugekommen und die kulturgeschichtliche Einbettung der Wirtschaft hat sich verstärkt. Obwohl der Umfang der Spezialforschung und der edierten Quellen massiv zugenommen hat, ist unser heutiges Gesamtbild der mittelalterlichen Wirtschaft weiterhin von Arbeiten wie jener von Pirenne geprägt.

Der Blick zurück dient unter anderem der Deutung und Bewertung von Gegenwart und Zukunft. Die interessengeleitete Verflechtung des Mittelalters mit der Gegenwart zeigt sich unter anderem in der Vielfalt der vorhandenen Mittelalterbilder. Dies gilt auch für die Wirtschaftsgeschichte als Teil der historischen Wissenschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelalters spielte im ökonomischen Denken des 20. Jahrhunderts häufig eine ambivalente Rolle, eingebettet in einen allgemein verbreiteten Beurteilungskatalog der Epoche. Dabei werden in der Regel zwei Bewertungskriterien miteinander kombiniert, was zu vier vorherrschenden Deutungen des Mittelalters im Vergleich zur Moderne führt:

Verhältnis

Zitierte Autoren

ähnlich und positiv

Friedrich August von Hayek

ähnlich und negativ

Frühneuzeitforschung, Bas van Bavel

anders und positiv

Jacques Le Goff, Karl Polanyi, Thomas Piketty

anders und negativ

Werner Sombart

Beurteilungsmatrix des Mittelalters in der Moderne. Die Tabelle zeigt die vorherrschenden Sichtweisen auf das Mittelalter und ordnet sie einigen Autoren zu, die auf den nächsten Seiten zitiert werden. Es handelt sich um eine subjektive Auswahl.

Bei der negativen Interpretation der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters dominiert das Bild von Rückständigkeit und Stagnation. Ähnlichkeit oder Andersartigkeit spielen dabei meist eine untergeordnete Rolle und hängen hauptsächlich vom veranschlagten Grad der Rückständigkeit ab. Eine besondere Betonung der Rückständigkeit erzeugt meist das Bild der mittelalterlichen Andersartigkeit, wie Werner Sombart es in seinen Studien zur Entstehung des Kapitalismus gezeichnet hat. Der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte, die sich mit dem Aufstieg des Fiscal-military State (womit ursprünglich Großbritannien gemeint war: Dessen erfolgreiches Finanzsystem gestattete es, besser ausgerüstet und länger Krieg zu führen als die konkurrierenden Kontinentalmächte.) und der Great Divergence (d. h. der ökonomischen Ungleichheit: Sie ermöglichte es Europa, sich wirtschaftlich schneller und nachhaltiger zu entwickeln als andere Teile der Welt.) beschäftigt, dient das europäische Mittelalter häufig als negative Folie und als Epoche, in der die modernen Entwicklungen möglicherweise ihre Wurzeln, allerdings noch keine festen Konturen angenommen haben. Häufig stehen solche Interpretationen im Zusammenhang mit malthusianischen Ansätzen und gehen davon aus, dass die vormoderne Bevölkerung stets schneller wuchs als die wirtschaftliche Entwicklung.

Die Divergenzen bei einer positiven Sichtweise sind stärker ausgeprägt und haben zudem größere Relevanz für die Bewertung ökonomischer Prozesse der Gegenwart. Diese Ansätze betonen in der Regel nicht die Stagnation der landwirtschaftlichen Produktion, sondern die Dynamik der kommerziellen Entwicklung. Methodisch stehen diese Interpretationen in der Tradition von Adam Smith und werden daher smithianische Theorien der Kommerzialisierung genannt. Die Gegenwartsbezogenheit dieser Narrative will ich anhand von zwei Schlüsselwerken veranschaulichen, die beide im Jahr 1944 erschienen sind. Friedrich August von Hayek ließ in The Road to Serfdom den Weg hin zur freien Marktwirtschaft im europäischen Mittelalter beginnen. Insbesondere die italienischen Kaufleute hätten einen wirtschaftlichen Individualismus ausgebildet, der später zum Kennzeichen der europäischen Kultur und Wirtschaft geworden sei. Wo hingegen das Prinzip der persönlichen Freiheit aufgegeben werde, entstehe zwangsläufig die Tyrannei des Staates über das Individuum, verbunden mit einer zentralen Wirtschaftsplanung – in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl im Faschismus als auch im Sozialismus verwirklicht. Freiheit und Rechtsstaat könnten daher, so Hayek, nur in einer Marktwirtschaft gedeihen. Der sich selbst regulierende Markt, der seine Wurzeln im späten Mittelalter habe, bleibt für die Anhänger einer (neo-)liberalen Wirtschaftspolitik bis heute der beste Garant von Wohlstand und Freiheit. Vergessen wird dabei häufig, dass im Mittelalter keine freie Marktwirtschaft existierte und dass die neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik seit den 1980er-Jahren neue soziale Verwerfungen hervorgebracht hat.

Karl Polanyi entwarf in Great Transformation (1944) ebenfalls eine positive Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Mittelalter. Sein Interesse gilt vorrangig der großen Umwandlung der Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert aufgrund von Industrialisierung und Marktwirtschaft. Im Zuge dieses Prozesses seien Land und menschliche Arbeitskraft in frei handelbare Güter verwandelt worden. Das Ergebnis war demnach eine Verselbstständigung oder »Entbettung« der Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft. Dagegen sei die Wirtschaft vor der Industriellen Revolution in die Gesellschaft eingebettet gewesen. Das Ackerland und die Arbeitskraft der Landbewohner seien keine frei verfügbaren Waren, sondern im Rahmen von grundherrschaftlichen Rechten und Pflichten fixiert gewesen. Wirtschaft und soziales Leben hätten eine Einheit gebildet, in der die Verteilung von Gütern allen ein Auskommen gesichert habe. Das freie Spiel der Marktkräfte habe dieses Verhältnis nach 1800 gelockert, die soziale Ungleichheit verstärkt sowie physische und moralische Schäden bei der besitzlosen Klasse hervorgerufen. Einen Ausweg sah Karl Polanyi in der Rückkehr zu einem Wirtschaftssystem, das die Faktoren Arbeit, Boden und Geld wieder dem Zugriff des Marktes entzieht und demokratisch kontrolliert. Im Zeitalter der neoliberalen Wirtschaftspolitik wird diese kapitalismuskritische Diagnose seit den 1980ern verstärkt rezipiert. Mariana Mazzucato zeigt in The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2013), dass der Erfolg der amerikanischen Wirtschaft der letzten Jahrzehnte keineswegs das Ergebnis eines freien Marktes war, sondern dass der Staat mittels öffentlicher Investitionen in Technologie und Innovation den Grundstein dafür gelegt hat. Bas van Bavel vertritt in The Invisible Hand? (2016) die Ansicht, dass die Kontrolle der Faktoren Boden und Arbeit durch die wirtschaftlichen Eliten in verschiedenen Zeitaltern zur Krise des kapitalistischen Systems geführt habe – dies sei im italienischen Spätmittelalter ebenso zu beobachten wie in den westlichen Staaten der Gegenwart. Auch Thomas Piketty beschreibt in Capital and Ideology (2020) die Überwindung der vormodernen dreifunktionalen Gesellschaft als einen vorrangig negativen Prozess, der die Unterschiede zwischen Reich und Arm im 19. Jahrhundert dramatisch vergrößert habe. In diesen und vielen anderen Studien dient die mittelalterliche oder vormoderne Wirtschaft als Referenzsystem, an dem gegenwärtige Entwicklungen gemessen werden.

Die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte nimmt mit ihren Beiträgen zur Welt des Mittelalters daher teil an der großen Debatte darüber, in welcher Gesellschaft die Menschen in Zukunft leben wollen. Letztlich ging es in der Vergangenheit und geht es in der Zukunft um die gerechte oder angemessene Verteilung der Ressourcen. Doch was ist gerecht und angemessen? Bereits im Mittelalter versuchten die Menschen, diese Frage zu lösen und die ihnen von Machtverhältnissen und Umweltbedingungen gestellten Herausforderung zu bewältigen – und wie in der Gegenwart wurde diese Suche von Unterdrückung und Ausbeutung sowie von Ausgleich und Kompromissen geprägt. Eins steht dabei fest: Bereits im Mittelalter strebten die Menschen, egal ob sie Bauern oder Banker waren, nach Freiheit und Wohlstand.

Transformationen

Das frühe Mittelalter (500–1000)

Das frühe Mittelalter von 500 bis 1000 ist eine für die Wirtschaftsgeschichte wichtige Epoche, weil sich in dieser Zeit umfangreiche Transformationen der Wirtschafts- und Sozialordnung vollzogen haben und weil diese Veränderungen von der Geschichtswissenschaft seit über einhundert Jahren widersprüchlich bewertet worden sind. Im Zusammenspiel mit anderen Erklärungsmustern spielten wirtschaftsgeschichtliche Argumente in diesen Diskussionen stets eine prominente Rolle. Zwei zusammenhängende Fragen stehen dabei meist im Mittelpunkt: Wie vollzog sich der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter und wie sahen die Grundzüge der frühmittelalterlichen Wirtschaft aus? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bewertung dieser Fragen geändert: An die Stelle der Zäsur trat die Transformation und an die Stelle des Niedergangs trat der Wandel. Problematisch geworden ist sogar die Periodisierung selbst, denn Spezialistinnen und Spezialisten dieser Epoche des Übergangs betrachten die Zeitspanne vom 4. bis zum 9. Jahrhundert mit guten Gründen als eine eigenständige, »expandierende« Epoche.

Kontinuitäten und Diskontinuitäten sind freilich nur im historischen Rückblick erkennbar, weshalb ihre Bewertung stets von einer selektiven Wahrnehmung geprägt ist. Dies gilt ganz besonders für den Übergang von der Antike zum Mittelalter. Hinzu kommt eine selbst für mittelalterliche Verhältnisse spärliche Quellenlage. Seit dem 5. Jahrhundert ging die Schriftlichkeit im westlichen Europa zurück. Erst aus der karolingischen Zeit sind schriftliche Zeugnisse wie Urkunden, Urbare (das Urbarium ist ein Verzeichnis über die Besitzrechte einer Grundherrschaft und die zu erbringenden Leistungen ihrer Untertanen [Grundholden] und somit eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Agrarverfassung) und historiografische Texte wieder in größerem Umfang erhalten – diese Texte der Karolingerzeit überformten zudem die ältere Überlieferung.

Während sich im westlichen Europa die Gesellschaften der römischen Provinzen Italiens, Galliens, Germaniens und der iberischen Halbinsel aufgrund der Ausbreitung des Christentums und der Integration neuer Volksgruppen nachhaltig veränderten, bestand im Südosten das römische Imperium in Gestalt des byzantinischen Reiches weiter. Doch auch hier wandelte sich die Bevölkerung nach dem Zuzug slawischer und anderer Gruppen. Der Norden und der Osten des europäischen Kontinents wurden durch Missionierung, Handel und Kriege zunehmend mit den politischen und wirtschaftlichen Zentren verbunden. Seit dem 7. Jahrhundert schufen die Araber neue Herrschafts- und Wirtschaftsformen im Nahen Osten und darüber hinaus. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief in diesen Großregionen sehr unterschiedlich. Selbst innerhalb der einzelnen Räume kann von einer einheitlichen Entwicklung nicht die Rede sein. Die kleinräumigen Entwicklungspfade divergierten so stark, dass sogar die Frage gestellt wurde, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einer einzigen großen Transformation zu sprechen.

Das Ergebnis der verschiedenen Wandlungsprozesse war die Entstehung einer mittelalterlichen Welt, deren Gesellschafts- und Wirtschaftsform häufig als Feudalismus bezeichnet wird. Der Begriff ist unscharf, wird häufig zur Abgrenzung vom Kapitalismus verwendet und weist zwei Dimensionen auf. Einerseits ist damit das Lehenswesen gemeint, also die Beziehung zwischen einem landbesitzenden Herren (dominus; einem Fürsten, hohen Geistlichen oder Adeligen) und einem von ihm abhängigen Mann (vasallus), die durch die Übergabe (Leihe) von Land (feudum oder beneficium) oder staatlichen Hoheitsrechten gegen Dienst und Herrschaftsteilhabe gekennzeichnet ist. Über Entstehung und Ausgestaltung des Lehenswesens wird in der aktuellen Forschung heftig und kontrovers diskutiert. Andererseits bezeichnet Feudalismus die Herrschaft einer grundbesitzenden Klasse über die abhängige Landbevölkerung im Rahmen der Grundherrschaft. Dieser Begriff ist in den letzten Jahren ebenfalls in die Kritik geraten. Das feudale Produktionssystem – bestehend aus landbesitzenden Herren oder Institutionen und ausgebeuteten Bauern – existierte nicht nur in Europa und nicht nur im Mittelalter. Bis weit in die frühe Neuzeit hinein dominierten auf Grund- und Bodeneigentum beruhende ländliche Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse alle anderen Wirtschaftssektoren, und zwar in allen Ländern der Erde.

Feudale Verhältnisse wirken somit auf doppelte Weise der allgemein üblichen Definition eines modernen Staates entgegen: Es gab keine Zentralregierung, die das Gewaltmonopol ausübte und von allen Untertanen Steuern erhob, und es existierte kein rechtlich homogenes Staatsvolk, da der Großteil der bäuerlichen Bevölkerung nicht vom König, sondern von Grundherren abhängig war. Wirtschaftlich bedeutet dies, dass es bis zum späten Mittelalter kaum freie Lohnarbeit gab, weil viele Bauern Land bewirtschafteten, das sich nicht in ihrem Eigentum befand. Für die Nutzung mussten sie Abgaben in Form von Geld und Naturalien sowie Frondienste (Arbeitsdienste) leisten. Öffentliche Aufgaben und Befugnisse wurden in diesem System von vielen kleinen und großen Herrschaftsträgern auf unterschiedlichen Ebenen – von der kleinen Grundherrschaft bis zum großen Königreich – durchgeführt und ausgeübt.

Der Untergang des weströmischen Reichs

Die humanistischen Gelehrten der Renaissance betonten den Unterschied zwischen der Antike und ihrer eigenen Epoche auf der einen Seite und der dazwischen liegenden finsteren mittleren Zeit auf der anderen. Die Epochengrenze zwischen Antike und Mittelalter, meist festgemacht am Sturz des letzten Westkaisers im Jahr 476, verfestigte sich in den folgenden Jahrhunderten und prägt noch heute die in der westlichen Geschichtswissenschaft übliche Einteilung in Perioden. Einher ging damit eine Betonung des radikalen Bruchs zwischen Antike und Mittelalter. Für den Untergang des weströmischen Reichs wurden verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht, von denen drei die Diskussion bis ins 20. Jahrhundert dominierten: Die außenpolitische Erklärung sieht die Ursache im Eindringen germanischer und anderer Völker ins Imperium Romanum und interpretiert dabei die Germanen entweder als positive Erneuerer eines im Verfall befindlichen Staats oder als barbarische Zerstörer einer Hochkultur. Die innenpolitische Erklärung führt dagegen die Verwandlung des römischen Reichs in einen repressiven Zwangsstaat als Hauptursache des Untergangs an. Sozioökonomische Erklärungsansätze betonten wiederum den wirtschaftlichen Niedergang der Sklavenwirtschaft sowie den damit verbundenen Rückgang des Städtewesens und der Bevölkerung. Alle drei Erklärungsmodelle sind selektive Interpretationen. Insbesondere die positive oder negative Bewertung der Germanen und der Römer diente von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert einer Legitimierung nationaler Geschichtsbilder.

Im 20. Jahrhundert veränderten sich die Sichtweisen. Bereits in den Jahrzehnten vor und nach 1900 machten Numa Denis Fustel de Coulanges und Alfons Dopsch auf die großen Kontinuitäten zwischen Spätantike und Frühmittelalter aufmerksam. Der duale Antagonismus zwischen »Germanen« und »Römern« hat sich in der Forschung der letzten Jahrzehnte ebenfalls relativiert, da beide Gruppen nicht mehr als homogene Einheiten wahrgenommen werden. Als eine Zäsur wird heute zudem das Ende der Expansion des römischen Reiches im 2. Jahrhundert wahrgenommen, weil dadurch die Zufuhr von importierten Ressourcen und vor allem von Sklaven zum Erliegen kam. Insgesamt dominiert gegenwärtig die Überzeugung, dass monokausale Erklärungen der komplexen Entwicklung nicht gerecht werden. Aus moderner Sicht war es ein umfassendes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren, das einen komplexen und Jahrhunderte andauernden Transformationsprozess auslöste, der den Übergang von der Antike ins Mittelalter prägte. Diese Zeit großer Veränderungen wird zudem nicht mehr als eine Periode des Verfalls, sondern als Zeitraum kreativer und produktiver Adaptierungen gesehen. Da die einzelnen Faktoren des Prozesses weiterhin unterschiedlich gewichtet werden, gibt es bis heute keine einheitliche Sichtweise darüber, welche wirtschaftlichen Faktoren welche Auswirkungen hatten.

Die Wirtschaft im frühmittelalterlichen Byzanz

Die Deutung der oströmisch-byzantinischen Geschichte hat sich im 20. Jahrhundert gleichermaßen verändert. Seit dem Mittelalter dominierte im westlichen Europa eine vorurteilsbeladene Sicht, die das oströmische Kaiserreich als dekadente und halborientalische Despotie wahrnahm. Edward Gibbon verewigte dieses Bild in seiner berühmten History of the Decline and Fall of the Roman Empire, die zwischen 1776 und 1789 veröffentlicht wurde. Aus dieser Perspektive wurde die Entwicklung der byzantinischen Wirtschaft als eine Geschichte des Niedergangs geschrieben. Allerdings interessierte sich die ältere Geschichtsschreibung wenig für sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Faktoren, sondern konzentrierte sich vor allem auf Verfassung und Außenpolitik. Die moderne Geschichtsforschung zeichnet ein differenziertes Bild des oströmisch-byzantinischen Kaiserreichs und betont insbesondere seine Vermittlungsfunktion zwischen West und Ost. Im Zuge dieser Revision erfolgte auch eine Neudeutung der byzantinischen Wirtschaftsgeschichte.

Byzanz umfasste die reichen östlichen Provinzen des Imperium Romanum, in denen Griechen, Armenier, Syrer, Ägypter und andere Völker lebten, die alle seit Jahrhunderten hellenisiert, also vom griechischen Kulturkreis beeinflusst waren. Politisch standen der Kaiser, seine Verwaltung und das Militär immer wieder vor großen Herausforderungen, da das Reich im Nahen Osten von den Sassaniden und auf dem Balkan von Germanen, Slawen und Awaren bedrängt wurde. Zu politischen Turbulenzen kam es unter anderem aufgrund von internen Streitigkeiten über die Nachfolge des Kaisers sowie über die richtige Auslegung der christlichen Glaubenslehre. Die sozioökonomischen Strukturen des oströmischen Reichs blieben in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte stark den überlieferten Traditionen verbunden. Bis zur Justinianischen Pest in der Mitte des 6. Jahrhunderts und der Expansion der Araber im 7. Jahrhundert besaß das oströmische Reich möglicherweise den größten Wohlstand in der damaligen Welt. Diese Finanzkraft bildete die Basis für die kurzfristigen Rückeroberungen in Italien und Nordafrika im 6. Jahrhundert. Die Kriege sind zugleich ein Zeichen für den Antagonismus, der sich zwischen den ehemaligen Reichshälften in West und Ost herausgebildet hatte.

Die Grundlage der wirtschaftlichen Prosperität bildete die Landwirtschaft. Ihr Erfolg zeigte sich unter anderem in der Vielfalt an Nahrungsmitteln, die Reisende aus dem Westen in Konstantinopel bewunderten. Geografie und Klima der topografisch heterogenen Reichsteile sorgten dafür, dass die Landwirtschaft unter sehr unterschiedlichen Bedingungen gedieh. In den meeresnahen Gebieten dominierte der Anbau von Getreide, Wein und Oliven. An den Ufern des Nils in Ägypten lagen seit Jahrhunderten die Anbauzonen mit dem höchsten Getreideertrag des Mittelmeerraums. Bis zur arabischen Eroberung blieb dieses Land die Kornkammer des Reichs. Im Landesinneren, auf dem Balkan und in Kleinasien wurde dagegen hauptsächlich Viehzucht betrieben. Die Organisationformen der byzantinischen Landwirtschaft waren ebenfalls vielfältig: Es gab Großgrundbesitzer mit abhängigen Bauern und Lohnarbeitern, daneben aber auch freie Bauern, die ihr eigenes Stück Land bebauten.

Die Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln ermöglichte einen Bevölkerungsanstieg im oströmischen Reich von geschätzten 17 Millionen im 4. Jahrhundert auf 26 Millionen im 6. Jahrhundert. Konstantinopel war in dieser Zeit mit bis zu 400.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt Europas. Dies förderte wiederum den Handel innerhalb des Reichs und über die Reichsgrenzen hinweg. Während des frühen Mittelalters blieb Konstantinopel das wichtigste Handelszentrum Europas. Erst im 12. Jahrhundert wurde es von Venedig abgelöst. Bis dahin war die Stadt am Bosporus der Verkehrsknotenpunkt mit dem größten Warenumschlag zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer sowie zwischen Europa und Asien.

Die Wirtschaft von Byzanz wurde durch einen zentralistischen Staat gesteuert und als wichtige Steuerquelle gefördert. Der Staat kontrollierte sowohl den Binnen- als auch den Außenhandel und behielt sich einzelne Warenmonopole sowie das Monopol der Münzausgabe vor. Die von Konstantin I. (275–337) eingeführten Goldmünzen (Solidi), die ein Gewicht von 4,55 Gramm und eine Reinheit von 24 Karat hatten, blieben das gesamte frühe Mittelalter der Standard für den internationalen Handel im östlichen Mittelmeerraum. Die staatlichen Einnahmen, die hauptsächlich für das Heer verwendet wurden, beruhten auf einem Steuersystem, dessen Strukturen bis ins römische Imperium zurückreichten. Der Großteil der Einnahmen stammte aus direkten Steuern auf Land und Vermögen. Indirekte Steuern sowie Einnahmen aus staatlichen Betrieben und Zöllen machten einen weiteren Teil der staatlichen Einnahmen aus. Die individuelle Belastung der Bauern wurde von Präfekturen und deren administrativen Unterabteilungen berechnet. Ab dem 7. Jahrhundert belief sich die Grundsteuer auf circa vier Prozent.

Das Eparchenbuch Leos des Weisen (ein Eparch war ein Statthalter) ist ein Handbuch aus dem 10. Jahrhundert zur Regulierung von Handel und Gewerbe in Konstantinopel. Es enthält Zolltarife, Zunftstatuten, Preise, geografische Bestimmungen für die Ausübung von 19 verschiedenen Gewerben sowie allgemeine Verhaltensregeln für die Kaufleute. Ob die detailliert ausformulierte Norm auch der Praxis entsprach, ist schwer zu sagen. Das Buch belegt jedoch den Anspruch des byzantinischen Staates, Handel und Gewerbe zu kontrollieren. Folgende Bestimmungen betreffen den Seidenhandel:

»Um die Aufnahme in die Zunft der Seidenhändler zu erhalten, müssen fünf Mitglieder des Handwerks gegenüber dem Eparchen bezeugen, dass der Kandidat eine Person ist, die würdig ist, das Handwerk auszuüben. Er wird dann in die Zunft aufgenommen und kann ein Geschäft eröffnen. Sein Eintrittsgeld in die Zunft beträgt sechs Nomismata.«

Die ältere Forschung hat insbesondere die Veränderungen ab dem 8. Jahrhundert als einen Niedergang, eine Feudalisierung oder Vermittelalterlichung des byzantinischen Reichs interpretiert. Diese Veränderungen hätten zu einem stetigen Rückgang der Bevölkerung geführt, die im 11. Jahrhundert ihren Tiefpunkt erreicht habe. Insbesondere für die Landbevölkerung sei dies mit einer Verschlechterung der rechtlichen und ökonomischen Situation verbunden gewesen, da sie ihre Eigenständigkeit verloren hätte und in großen Grundherrschaften (Latifundien) von den Grundherren ausgebeutet worden sei. Den Kaufleuten sei es in dem verkleinerten und zunehmend verarmten Reich nicht besser ergangen. Während sich ihr Umsatz verringerte, habe die Steuerlast zugenommen. Byzanz sei auf diese Weise immer mehr zu einem bürokratisch erstarrten und repressiven Staat geworden.

In der Tat veränderte sich das oströmische Reich in Folge der Justinianischen Pest, der in der Mitte des 6. Jahrhunderts circa ein Viertel der Bevölkerung zum Opfer fiel. Allein in Konstantinopel sank die Bevölkerung von mehreren Hunderttausend auf 50.000. Zudem brachte die Expansion der Araber im 7. Jahrhundert den Verlust der wirtschaftlich prosperierenden Reichsteile im Nahen Osten und nördlichen Afrika mit sich. Die neuere Forschung interpretiert diese Entwicklung freilich nicht mehr allein als Niedergang, sondern als Transformation und Anpassung an neue Verhältnisse. Durch den Verlust der südlichen Provinzen verlagerte sich der wirtschaftliche Kernraum des Reichs nach Kleinasien, auf den Balkan und in die Regionen am Schwarzen Meer und somit in bisher weniger dicht besiedelte Regionen. Zwar weitete sich der Großgrundbesitz aus, doch die ländliche Wirtschaft basierte weiterhin auf kleinen Familienbetrieben, unabhängig vom Status der Menschen oder den Rechten der Bauern an ihrem Land.

Die Verwandlung des oströmischen Reichs folgte einer anderen Chronologie als die des westlichen Europas. Bis zu den Erschütterungen im 6. und 7. Jahrhundert änderte sich wenig an den antiken gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen, und das Reich erlebte eine Phase ökonomischer Prosperität. Der Übergang zum »mittelalterlichen« Byzanz begann im 8. Jahrhundert. Die jüngere Forschung sieht allerdings bereits im 10. Jahrhundert Ansätze eines wirtschaftlichen Aufschwungs, der wie in Westeuropa das hohe Mittelalter über andauerte, im Falle von Byzanz genauer gesagt bis zum Vierten Kreuzzug 1204. Zeichen dafür sind beispielsweise die enger werdenden Kontakte zu den Warägern im östlichen Europa. Im Jahr 988 konvertierte Wladimir, der Fürst der Rus, zum Christentum. Damit begann die enge religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Verbindung von Byzanz mit dem östlichen Europa, in dem sich der orthodoxe Ritus ausbreitete. Im Süden wurden Städte wie Antiochia und Inseln wie Kreta im 10. Jahrhundert wieder zurückerobert. Die Handelskontakte zum fatimidischen Ägypten, welches mit dem Kalifat in Bagdad um die Vorherrschaft in der islamischen Welt kämpfte, verstärkten sich. Pilger und Kaufleute aus dem europäischen Westen besuchten Konstantinopel ebenfalls in verstärktem Maße, um in der größten Stadt Europas Handel zu treiben, die berühmten Reliquien zu bewundern oder um von dort weiter ins Heilige Land zu reisen. Die politischen und wirtschaftlichen Erfolge des 9. und 10. Jahrhunderts bildeten das Fundament für die sogenannte Makedonische Renaissance, in der das Reich eine neue kulturelle Blüte erlebte.

Die frühmittelalterliche Wirtschaft in Westeuropa

Die Grundlagen für die mittelalterliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung wurden in der Spätantike gelegt. Seit dem 3. Jahrhundert sank im weströmischen Reich die Bevölkerungszahl aufgrund von Kriegen und Seuchen. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Großbetriebe (Latifundien) nahm zu. Bewirtschaftet wurden sie von Sklaven oder von Kleinpächtern (Kolonen), die zwar persönlich frei waren, aber aus steuerrechtlichen Gründen an die Scholle gebunden wurden. Gleichzeitig ging die Geldwirtschaft zurück und die Städte schrumpften. Die Einwohnerzahl Roms sank von bis zu einer Million im 2. Jahrhundert auf 100.000 im 6. und 30.000 im 7. Jahrhundert. Die Steuerquote stieg dagegen an und erreichte in Ägypten bis zu einem Drittel der Einnahmen eines bäuerlichen Betriebs, während sie im 4. Jahrhundert in vielen Regionen des Imperiums noch circa 20 Prozent betragen hatte. Die wirtschaftlichen Verhältnisse variierten jedoch stark von Region zu Region. Die germanischen und anderen nicht-römischen Völker hatten diese Entwicklung teilweise beschleunigt, indem sie sich auf Reichsgebiet niedergelassen, Land und Steueranteile erhalten und wesentliche Teile des Militärdienstes übernommen hatten. Dies beschleunigte die Regionalisierungstendenzen im Reich unter anderem durch die Dezentralisierung der Soldatenrekrutierung.

Europa im frühen Mittelalter. Die Karte zeigt die großen Herrschaftsbereiche des 9. Jahrhunderts, wobei diese in Wirklichkeit keine festen Grenzen hatten. Insbesondere die Herrschaft der Waräger in Osteuropa (Kiewer Rus) bestand aus verschiedenen Zentren und nicht aus klar abgegrenzten Gebieten. Als Waräger werden jene aus Skandinavien stammenden Händler und Krieger bezeichnet, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Bei den eingezeichneten Orten handelt es sich vorrangig um bedeutende Städte und Herrschaftszentren (○) wie Rom und Konstantinopel oder um wichtige Handelsorte () wie Marseille oder Haithabu oder um die im Text erwähnten Klöster und Kirchen mit großen Grundherrschaften (Δ). Haithabu war eine bedeutende Siedlung der Wikinger und gilt als Hauptumschlagsplatz für den Fernhandel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Die Stadt wurde um 770 gegründet und 1066 endgültig zerstört. Die Pfeile zeigen die Hauptwege des Sklavenhandels des 10. Jahrhunderts.

Die mittelalterliche Wirtschaft entfaltete sich aufgrund dieser Prozesse in einem neuartigen politischen Rahmen. Die barbarischen Könige und Heerführer sahen sich nach der Errichtung ihrer Reiche auf römischem Boden als Nachfolger der römischen Kaiser und eigneten sich die kaiserlichen Ländereien an. Auch schriftliche Verwaltungspraktiken wie die gesta municipalia, die städtischen Dokumentenregister, und Steuerlisten wurden von den germanischen Königen und ihren Verwaltungen zunächst weitergeführt. Gleichzeitig übertrugen die Könige, die häufig einer einflussreichen und selbstbewussten Führungsschicht gegenüberstanden, immer mehr Krongüter an die Kirche und den Adel, um sich auf diese Weise ihre Loyalität zu sichern. Die dauerhafte Entfremdung dieser Güter ließ sich nicht aufhalten, obwohl Karl Martell und andere dem entgegenzutreten versuchten. Entsprechend passten sich die staatlichen Strukturen in den frühmittelalterlichen Königreichen auf ehemals römischem Boden sukzessive den veränderten Gegebenheiten an: Die Könige besaßen keinen Verwaltungsapparat, der ihnen den Zugriff auf das gesamte Land und alle Untertanen erlaubt hätte. Finanziert wurden die Königsherrschaft und das Militär nur noch teilweise aus Steuern, daneben aber durch Einnahmen aus den königlichen Grundherrschaften (Domänen), okkasionellen Abgaben, Strafen und Zöllen, der Vergabe von Land sowie durch Kriegsbeute. Die Mediatisierung der Staatsgewalt, die in der Spätantike im weströmischen Reich begonnen hatte, setzte sich fort. Allerdings herrscht in der Frühmittelalterforschung kein Konsens darüber, ob das römische Steuersystem gänzlich untergegangen war, ob die Kirche es zumindest teilweise übernommen hatte oder ob die karolingischen Polyptycha des 9. Jahrhunderts sogar als eine Fortsetzung der antiken Steuerregister zu deuten sind. Als Polyptycha (von altgriechisch »vielfach gefaltet«) werden Besitz- und Abgabenverzeichnisse karolingischer Klöster bezeichnet.

Zweifellos lebten administrative Strukturen zur Finanzierung der Herrschaft und zur Rekrutierung des Heeres sowie einzelne Abgaben, die im römischen Imperium von der Bevölkerung geleistet wurden, in veränderter Form in den frühmittelalterlichen Grundherrschaften weiter.

Am Übergang zum Mittelalter ging der Wohlstand weiter Teile der Bevölkerung zurück, sowohl der Bauern als auch der Eliten. Es kam zudem zu einer Ruralisierung, einer Bevölkerungsverschiebung von der Stadt auf das Land. Viele Städte schrumpften und ihre ehemals öffentlichen Flächen füllten sich mit privaten Bauwerken oder wurden landwirtschaftlich genutzt. Auf dem Land entstanden kleine Dörfer und Weiler. Zeugnisse für diese Wandlungsprozesse sind indes selten und hauptsächlich archäologischer Natur, beispielsweise der Rückgang von Funden hochwertiger Keramik oder das vermehrte Aufkommen simpler Holz- und Grubenhäuser. Alle Regionen waren von diesem Wandel berührt – besonders Italien, das im 6. Jahrhundert in der Folge der Gotenkriege und der Reichsgründung der Langobarden politisch fragmentiert und wirtschaftlich ruiniert wurde. Kriege und Gewaltexzesse prägten die Geschichte des fränkischen Reichs seit dem 6. Jahrhundert. Doch König, Kirche und Aristokratie im Frankenreich gelang es besser als den Eliten in anderen germanischen Königreichen, die ländlichen Regionen zu durchdringen und auf dieser Grundlage Militärorganisation und Münzprägung lokal zu verankern. Der Zugriff auf die landwirtschaftlichen Ressourcen und die räumliche Ausweitung von Rodungen wurden auf diese Weise ebenfalls vorangetrieben. Aus der wachsenden Schicht reicher Grundherren bildete sich eine Reichsaristokratie mit fränkischer Identität.

In diesem politischen Rahmen entstand die mittelalterliche Grundherrschaft – allerdings gehen die Meinungen über deren Ausbreitung und Formenvielfalt in der Forschung weit auseinander. Der Begriff Grundherrschaft bezeichnet die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einem Grundherrn und den Personen, die auf seinem Land wohnen und arbeiten. Die Bauern standen in sehr unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen zum Grundherrn. Für die Überlassung von Land hatten sie verschiedene Abgaben zu leisten und waren teilweise zu Frondiensten verpflichtet. Die Abgaben in Geld und Naturalien sowie die Frondienste waren stark von lokalen Gegebenheiten geprägt. Die Gesamtheit der abhängigen Bauern bildete zudem keine homogene soziale Gruppe, sondern setzte sich aus Freien, Halbfreien und Unfreien zusammen, die unterschiedliche Leistungs- und Abgabepflichten hatten und verschiedene Funktionen in der Grundherrschaft ausübten. Selbst innerhalb des fränkischen Reichs war die Formenvielfalt so groß, dass Ludolf Kuchenbuch den Vorschlag machte, auf den Begriff Grundherrschaft gänzlich zu verzichten. Vermutlich lässt sich der Begriff jedoch weiterhin sinnvoll gebrauchen, vorausgesetzt, dass damit nicht eine bestimmte Herrschafts- und Betriebsform verstanden wird.

Die zweigeteilte (bipartite) Grundherrschaft, Villikation genannt, bestand aus dem Salland (Herrenland) und abhängigen Bauernstellen (Mansen / Hufen / Huben). Das Salland wurde von Hörigen bewirtschaftet, die auf dem Hof des Grundherrn wohnten, während das Hufenland stückweise an Bauern und ihre Familien ausgegeben wurde. Die Hufenbauern bewirtschaften diese Güter selbstständig und leisteten dafür Abgaben; zusätzlich waren sie zu Frondiensten auf dem Salland verpflichtet. Beauftragte des Grundherrn, Meier genannt (villicus), sorgten für die Übergabe der Abgaben aus den verstreut liegenden Hufen, gehörten sozial aber ebenfalls der bäuerlichen Schicht an. Eine feste, generationenübergreifende Hierarchie von Meiern und Funktionsträgern hatte sich in den Dörfern der abhängigen Bauern noch nicht gebildet. An den Fronhöfen arbeiteten hörige Handwerker für den Bedarf des Hofes und teilweise wohl auch für den örtlichen Markt. Frauen und Mädchen verrichteten in eigenen Tuchwerkstätten (genitium / Gynäceum) Spinn- und Webarbeiten für die Grundherrn. In der bayerischen Grundherrschaft Staffelsee gab es beispielsweise eine Tuchmacherei, in der 24 Frauen arbeiteten.

Die überlieferten Urkunden von Klöstern wie beispielsweise St. Gallen sowie die Besitz- und Abgabenverzeichnisse (Polyptycha) karolingischer Klöster wie Saint-Germain-des-Prés bei Paris, Saint-Remi in Reims, Montier-en-Der bei Saint-Dizier, Sankt-Peter in Gent und Prüm in der Eifel bilden die ältesten Zeugnisse für diese Form der Grundherrschaft mit Salland und Hufenland. Über die Verbreitung der Villikation gehen die Ansichten abermals auseinander. Ein Teil der Forschung vermutet, dass die klassische Villikation auf bestimmte Regionen des Frankenreichs mit guten Böden für den Getreideanbau und günstigen Siedlungsverhältnissen beschränkt geblieben ist. Dagegen wurde eingewandt, dass es vermutlich wenig sinnvoll ist, die frühmittelalterliche Grundherrschaft in Zonen mit unterschiedlichen Agrarverfassungen einzuteilen, weil Mischformen die Regel waren. Solche Mischformen wurden bereits innerhalb einer Grundherrschaft praktiziert, beispielsweise vom Kloster Werden, das zwar Sal- und Hufenland besaß, von den Bauern auf entfernten Höfen hingegen hauptsächlich Abgaben erhielt und keine Frondienste forderte.

Der weltliche Adel bezog seine Natural- und Geldeinkünfte ebenfalls aus großen und kleinen Grundherrschaften. Da Urbare des Adels erst seit dem 13. Jahrhundert überliefert sind, ist die Erforschung der weltlichen Grundherrschaft im frühen und hohen Mittelalter auf andere Quellen wie Traditionsurkunden (Schenkungs- oder Tauschurkunden) oder Chartulare, in denen Urkundeneingänge an einen bestimmten Empfänger gesammelt wurden, angewiesen.

Im Capitulare de villis (um 800) entwarf Karl der Große ein Reformprogramm für die königlichen Grundherrschaften, auf deren Erträge er bei seinen ständigen Reisen durchs Land angewiesen war. Das Kapitular widmet sich vor allem dem Wein- und Obstbau sowie der Viehzucht. Detailliert werden einzelne Arbeitsabläufe beschrieben, um die Erträge der Betriebe zu steigern und die Versorgung des Hofes zu gewährleisten. Im 70. Kapitel werden 73 Nutzpflanzen und 16 verschiedene Obstbäume genannt, die angepflanzt werden sollten, falls es die klimatischen Gegebenheiten zulassen würden. Über die Aufgaben der königlichen Verwalter heißt es unter anderem:

»17. Für jeden Gutshof in seinem Amtsbezirk soll der Amtmann Pfründner bestellen, die Bienen für uns zu warten 18. Bei unseren Mühlen halte man der Größe der Mühle entsprechend 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse 19. Bei den Scheunen auf unseren Haupthöfen halte man mindestens 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse. 20. Jeder Amtmann lasse während des ganzen Jahres reichlich Gutserzeugnisse zum Fronhof bringen und besichtige sie außerdem drei- bis viermal im Jahr oder noch öfters.«

Ob dieses Kapitular ein unrealistisches Idealbild darstellte oder die Entwicklung der karolingischen Grundherrschaft wirklich beeinflusste, ist strittig.