Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: heptagon

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

»Ein Bart macht noch keinen Philosophen«, warnte man in der Antike – und doch lässt sich über den Bart trefflich philosophieren, wie Paul Stephan in seinem Buch Bedeutende Bärte zeigt. Der Bart ist ein Thema mit kulturellem Zündstoff, das direkt auf den Grundkonflikt moderner Gesellschaften verweist: Wollen wir in einer Welt der Glätte leben – oder lieben wir eher das Raue? Stephans Philosophiegeschichte des Bartes geht Hand in Hand mit einer Geschichte des Bartes der Philosophen, der wiederum selbst zum philosophischen Statement wird. Ließ es sich in der Antike offenbar besser mit Bart philosophieren, sind sich die moderne Philosophie wie die moderne Gesellschaft uneins, was sie vom Bart zu halten haben. Paul Stephans Philosophie des Bartes gerät so zu einer Physiognomie der Moderne in ihrer ganzen Janusköpfigkeit: vom Bartpropheten Nietzsche zu Ockhams Rasiermesser, vom glattrasierten Puristen Adorno zum Obernerd Žižek, vom bartlosen Yuppie zum bärtigen Hipster, Paul Stephan nimmt sie in seinen Ausführungen kritisch unter die Lupe. Das Buch mündet in einem klaren Bekenntnis zum Bart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

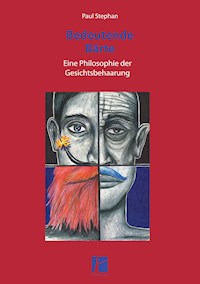

Bedeutende Bärte

Paul Stephan, M.A., studierte Philosophie, Soziologie und Germanistik an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. und dem University College Dublin. Neben seinem Studium gründete er 2014 die Halkyonische Assoziation für radikale Philosophie, die u.a. die jährlich erscheinende Zeitschrift Narthex. Heft für radikales Denken herausgibt. 2017 war er Stipendiat der Klassik Stiftung Weimar mit einem Forschungsprojekt zu Nietzsches Studenten und Freunden Heinrich Köselitz alias Peter Gast und Paul Heinrich Widemann. Er gewann 2017 den zweiten Preis beim Essaywettbewerb des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover mit einer nietzscheanischen Analyse von Donald Trumps Wahrheitsverständnis. Seit Ende 2017 ist er Doktorand an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, seine von Andreas Urs Sommer und Hartmut Rosa betreute Arbeit widmet sich dem Authentizitätsbegriff bei Kierkegaard, Stirner und Nietzsche. Seit Ende 2018 ist er Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Stephans Forschungsschwerpunkte sind neben der Philosophie Nietzsches die Theorien von Marx und Stirner. Er interessiert sich allgemein für die Geschichte der modernen Philosophie in ihrer kontinentalen Variante von Rousseau bis Laruelle und hat in diesem Bereich zahlreiche Texte veröffentlicht.

Paul Stephan

Bedeutende Bärte

Eine Philosophie der Gesichtsbehaarung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Parodos Verlag Berlin 2020

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 978-3-938880-97-5

www.parodos.de

Als E-Book veröffentlicht im heptagon Verlag

www.heptagon.de

ISBN: 978-3-96024-025-9

I walk through the long schoolroom questioning;

A kind old nun in a white hood replies;

The children learn to cipher and to sing,

To study reading-books and history,

To cut and sew, be neat in everything

In the best modern way – the children's eyes

In momentary wonder stare upon

A sixty-year-old smiling public man.

William Butler Yeats, Among School Children

Vorrede

Es war der Kunstwissenschaftler Jörg Scheller, der mich im Juli 2017 anfragte, ob ich nicht Lust hätte, einen Aufsatz über den Bart in der Philosophie zu verfassen. Ich sagte – im Nachhinein sehr leichtfertig, denn ich hatte mich mit dem Thema zuvor nie ernsthaft beschäftigt – zu. Anfangs hoffte ich, überhaupt genügend Material zu finden, um einen sinnvollen Text schreiben zu können. Auch war mir nicht ganz klar, ob sich aus diesem Material heraus überhaupt eine einigermaßen interessante philosophische These entwickeln ließe. Dann merkte ich schnell, dass ich mich unbedingt beschränken musste – und aus der einen erhofften Großthese wurde schnell eine ganze Fülle von Thesen, die es erst einmal zusammenzuführen galt. Am Ende hatte ich eine derartige Fülle an Material und Gedanken angesammelt, dass mir klar wurde: Es muss ein Buch werden. Hier ist es.

Wie das Schicksal so spielt, kam der geplante Sammelband leider nicht zu Stande. Mehrere Autoren waren abgesprungen, am Ende war ich der einzige gewesen, der wirklich geliefert hatte. Ein Indiz dafür, dass das Thema des Bartes nicht unbedingt ein ›Modethema‹ ist: Jedenfalls in den Kultur- und Geisteswissenschaften scheint es keinesfalls en vogue zu sein. Gerade sie sind in der Gegenwart wie wohl selten zuvor vom Lärm um dasjenige bestimmt, was Nietzsche abwertend als »große Politik« bezeichnete: große, von außen vorgegebene Themen wie Klimaschutz, Identität, gender, race etc. Nicht, dass es falsch wäre, sich mit solchen Themen zu befassen, im Gegenteil. Doch diese Studie soll nicht zuletzt zeigen, dass man gerade ausgehend von einem »kleinen Ding« wie dem Bart einen ganz neuen, ungewohnten Blick auf die »großen« gewinnen kann. Man sollte ihnen wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, nicht zuletzt in der Philosophie.

Den Aufsatz mit dem Titel Lasst tausend Bärte sprießen! Gegen die Ästhetik des Glatten habe ich inzwischen auf dem Philosophie-Blog Philosophie InDebate publiziert.1 Er stellt eine Art Kondensat des Buches dar und sei eiligen wärmstens empfohlen.

Für ihre freundliche Hilfe beim Frisieren einzelner Teile oder sogar dieses gesamten Buches danke ich meinen Brüdern Hans und Jakob Stephan und meinen Kollegen Ansgar Martins, Helen Akin, Keisuke Yoshida, Mike Rottmann, Pete Morriss, Antonio Lucci, Karen Green, Ralf Eichberg, Elena Gußmann und ganz besonders Roman Schmidbauer.

Falls es jemanden interessiert: Ich trage seit Jahren einen, mal mehr, mal weniger gepflegten Bart und bin sehr zufrieden mit ihm. Es ist eine Kombination aus kurzem Schnurr- und Kinnbart. Das Schreiben dieses Buches hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, einen genaueren Blick für die Nuancen der Bartkunde zu entwickeln und auch mehr Mühe in die Pflege meines eigenen zu verwenden. Weitere Spekulationen überlasse ich dann doch lieber meinen Interpreten.

I. Einleitung: Muss man darüber schweigen?

[D]iese kleinen Dinge – Ernährung, Ort, Clima, Erholung, die ganze Casuistik der Selbstsucht – sind über alle Begriffe hinaus wichtiger als Alles, was man bisher wichtig nahm. Hier gerade muss man anfangen, umzulernen. Das, was die Menschheit bisher ernsthaft erwogen hat, sind nicht einmal Realitäten, blosse Einbildungen, strenger geredet, Lügen aus den schlechten Instinkten kranker, im tiefsten Sinne schädlicher Naturen heraus – alle die Begriffe »Gott«, »Seele«, »Tugend«, »Sünde«, »Jenseits«, »Wahrheit«, »ewiges Leben«… Aber man hat die Grösse der menschlichen Natur, ihre »Göttlichkeit« in ihnen gesucht… Alle Fragen der Politik, der Gesellschafts-Ordnung, der Erziehung sind dadurch bis in Grund und Boden gefälscht, dass man die schädlichsten Menschen für grosse Menschen nahm, – dass man die »kleinen« Dinge, will sagen die Grundangelegenheiten des Lebens selber verachten lehrte…2

Zu jenen »kleinen Dingen«, von denen Nietzsche hier spricht, ist sicherlich auch die Kleidung im weiteren Sinne der Selbstgestaltung des eigenen Körpers zu rechnen.3 Es ist in der Tat bis heute in der Philosophie nie besonders chic gewesen, von Dingen der Mode zu sprechen. Von klassischen Texten wie Simmels Philosophie der Mode und Barthes’ Die Sprache der Mode (Système de la mode) abgesehen ist die Mode ein von den Philosophen bislang kaum erschlossenes Gebiet – und dies umso mehr, wenn es nicht um ›die Mode‹ im Allgemeinen, sondern konkrete Modephänomene wie etwa den Bart geht.4

Den Gegenentwurf zu jenem Aufruf zu einer Philosophie der »kleinen Dinge« lieferte einige Jahrzehnte zuvor Hegel. In den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nutzt er seine Kritik an der bewussten Modeverweigerung der Kyniker zu einem Rundumschlag gegen das philosophische Wichtignehmen der Mode im Allgemeinen:

Die Kleidung der Kyniker erklärt Sokrates schon für Eitelkeit. Es ist nicht eine Sache vernünftiger Bestimmung; das Bedürfnis reguliert da. Im Norden muß man sich anders kleiden als im Innern von Afrika, das macht sich von selbst, man geht im Winter nicht in baumwollenen Kleidern. Das Weitere ist ohne Verstand; es ist dem Zufall, der Meinung hingegeben. Da ist es nicht meine Sache, etwas zu erfinden; es haben es gottlob schon andere erfunden. Der Schnitt meines Rocks wird bestimmt, man muß es der Meinung überlassen – der Schneider wird es schon machen; die Hauptsache ist die Gleichgültigkeit, die man ihm bezeigt: wenn es gleichgültig, so ist es auch als ein Gleichgültiges zu behandeln. (Die Abhängigkeit von der Mode, Gewohnheit ist noch immer besser als von der Natur.) In neuerer Zeit war so die altdeutsche Kleidung in Rücksicht auf den Patriotismus wichtig. Es ist nicht gehörig, daß man seinen Verstand auf dergleichen richtet; nur die Gleichgültigkeit ist der Gesichtspunkt, der dabei herrschen muß. Man weiß sich etwas damit, will Aufsehen machen; es ist Geckenhaftigkeit, sich gegen die Mode zu setzen. Ich muß mich hierin nicht selbst bestimmen, noch dies in den Kreis meiner Interessen ziehen, sondern es tun, wie ich es bestimmt finde.5

Die Mode kann also kein Gegenstand der Philosophie sein, da sie entweder von rein verstandesmäßigen Klugheitsmaßregeln oder reiner Willkür bestimmt ist – und dies auch zu sein hat. Hegel dürfte damit den common sense der meisten Philosophen bis heute artikulieren.6

Angesichts dieser gewichtigen communis opinio soll in diesem ersten Versuch seit über 150 Jahren, eine umfassende Philosophie des Bartes vorzulegen – der dritte im Rahmen der Philosophiegeschichte überhaupt nach denen der Klassiker Dulaure und Gowing, auf die wir noch detailliert eingehen werden –, zunächst einmal die Frage aufgeworfen werden, ob so etwas Banales wie ein Bart überhaupt Gegenstand der Philosophie sein kann – und wenn ja, unter welchen Bedingungen und in welchem Ausmaß. Erst, wenn diese Frage geklärt ist, soll ein Rundgang durch die Philosophiegeschichte des Bartes unternommen werden, der schließlich – und damit wären wir dann bei der eigentlichen Philosophie des Bartes angelangt – in einem Plädoyer für den Bart münden soll.

II. Mode als genuin modernes Phänomen

Die Philosophen behaupten oftmals, einfach nur ›Selbstverständliches‹, ›Offensichtliches‹ oder gar ›Evidentes‹ darzulegen. Wäre das wirklich so, fragte man sich, warum es die Philosophie überhaupt braucht – vielleicht befindet sie sich gegenwärtig deshalb in einer solchen Krise, weil sie dieses Paradigma tatsächlich glaubt. Betrachtet man hingegen die Philosophiegeschichte genauer und fragt sich, warum welche Probleme zu einer gewissen Zeit zu philosophischen Problemen gemacht wurden und andere nicht, dann ergibt sich ein geradezu umgekehrtes Bild: Legitimer Gegenstand der Philosophie ist stets das, was nicht selbstverständlich ist. Diese Idee liegt auch Hegels Ablehnung einer philosophischen Behandlung der Mode zu Grunde: Die Art und Weise der Kleidung sei einfach zu banal, um philosophisch behandelt werden zu müssen. Entweder entspricht sie schlicht praktischen Erfordernissen, die mehr oder weniger auf der Hand liegen, oder sie wird durch die Sitte vorgegeben, die infrage zu stellen eine bloße individuelle Eitelkeit darstellt, die sich auf etwas ganz Selbstverständliches richtet, das philosophisch ebenso wenig hinterfragt zu werden braucht wie das Wetter7. Wenn die Philosophen von sich selbst behaupten, einfach nur Triviales zu sagen, dann ist stets Vorsicht geboten: Es dürfte sich dabei – wenn wir es nicht einfach mit schlechter Philosophie zu tun haben – in der Regel um einen rhetorischen Trick handeln, der gerade kaschieren soll, dass gerade etwas vollkommen Unselbstverständliches zur Debatte steht und etwas sehr Kühnes, Willkürliches und Nicht-Evidentes gesagt wird. (Und diese Bemerkung gilt – jedenfalls bezogen auf die Gegenwart – umso mehr für alle Versuche zu bestimmen, was Philosophie ist!)

Insofern die Mode – worunter hier einfach nur die Art und Weise, wie man sich kleidet, verstanden werden soll – eine Sache praktischer Notwendigkeit ist, sollten sich in der Tat lieber Fachleute als Philosophen mit ihr befassen. Allerdings ist der Anteil, den das Reich der Notwendigkeit am Reich der Mode nimmt, mit dem Fortschritt der Zivilisation kleiner und kleiner geworden. Die allermeisten Modephänomene haben mit praktischer Notwendigkeit schlicht nichts zu tun. Das beste Beispiel dafür ist die menschliche Gesichtsbehaarung und ihre konkrete modische Ausgestaltung selbst: Es lässt sich ebenso plausibel dafür argumentieren, dass der Bart praktisch hinderlich wie praktisch überaus nützlich sei; eine zwingende Notwendigkeit des Tragens eines Bartes wird man daraus ebenso wenig ableiten können wie seine absolute Schädlichkeit.8 Die Mode gehört so, zumal in der Moderne, wesentlich dem Reich der Freiheit an. Dies ist aber, anders als von Hegel unterstellt, erst einmal ein Argument dafür und nicht dagegen, sie zum Gegenstand der Philosophie zu machen. Sie ist nämlich gerade deswegen nicht selbstverständlich.

Die Unselbstverständlichkeit der Mode hinsichtlich ihrer praktischen Funktion verhält sich umgekehrt dazu, dass sie vom Beginn der Geschichte an kulturell normiert und damit in den Bereich des Selbstverständlichen überführt worden ist. Alle Kulturen kennen mehr oder weniger umfassende Regularien zur Art und Weise legitimen Kleidens – die jeweils weitgehend willkürlich sein dürften, für die Angehörigen der jeweiligen Kultur jedoch den Schein der Notwendigkeit besitzen und es somit nicht dahin bringen, philosophisch reflektiert zu werden. Ebenso wenig, wie in der Antike ernsthaft über die ethische Rechtfertigung der Sklaverei und bis in die Neuzeit hinein über die Rechtfertigung der Unterdrückung der Frau diskutiert worden ist.

Zumindest hinsichtlich der Sklaverei dürfte Hegel zustimmen, dass es ein Fortschritt gewesen ist, sie dem Reich des Selbstverständlichen zu entreißen und erst unselbstverständlich werden zu lassen, um schließlich zu erreichen, dass ihre Ablehnung derart selbstverständlich geworden ist, dass es wohl kaum einen heutigen Philosophen geben dürfte, der sich ernsthaft auch nur mit der Widerlegung ihrer Rechtmäßigkeit befassen würde. Doch Hegel kritisiert an den Kynikern, dass sie ihre Energie darauf verschwendet hätten, etwas unselbstverständlich gemacht – und damit der philosophischen Reflexion zugeführt – zu haben, was überhaupt nicht als Unselbstverständliches behandelt zu werden verdiente, da es schon seinen Sinn habe, dass darüber der jeweils willkürliche Zeitgeschmack entscheide.

Mehr noch als durch die Kyniker wurde die vormoderne Festlegung des Kleidungsstils jedoch durch die Entwicklung moderner Gesellschaften objektiv unselbstverständlich gemacht, in denen es allgemein anerkannte Kleidungsvorschriften immer weniger gibt und die Mode gänzlich im Reich der Freiheit aufgegangen ist. In gewisser Weise sind in der Moderne alle zu Kynikern geworden, denen ihre Kleidung nurmehr der Zurschaustellung ihrer eigenen Eitelkeit dient. Die Mode im eigentlichen Sinne ist ein genuin modernes Phänomen, das als Antidot zu jener Tendenz der völligen Individualisierung des Kleidungsstils zu betrachten ist. Erst dem modernen Individuum stellt sich die Frage, ob es der allgemeinen Meinung in Gestalt der Mode folgen will oder ob es sich ihr bewusst widersetzt – und damit einen neuen Kleidungsstil kreiert, der dann wiederum zur Mode werden kann. Es entsteht so ein ewiges Wechselspiel zwischen Durchsetzung neuer Moden und ihrer individuellen Infragestellung, das eine Philosophie der Mode überhaupt erst auf den Plan ruft: Die Moderne als Zeitalter der Mode ist erst das Zeitalter der Philosophie der Mode.9 Die Philosophie soll dabei genau das wiederherstellen, was mit dem Ende der Vormoderne unwiederbringlich verlorengegangen ist: eine allgemeine Kleidungsordnung; nun freilich nicht auf Willkür und auch nicht auf reine praktische Notwendigkeit, sondern auf wahrhafte Vernunft gegründet. Bescheidener und zugleich kritischer formuliert: Die Philosophie wird nun als Werkzeug herangezogen, um den individuellen modischen Entscheidungen den Schein von Rationalität zu geben. – Ist Philosophie also somit notwendig Ideologie einer bestimmten Mode? Das ist die eigentliche Frage, die auf dem Spiel steht.

1. Der Mann vom Lande in Paris: Rousseau und die Ambivalenz der Moderne

Der wahrscheinlich erste, der den intrinsischen Zusammenhang zwischen Mode und Moderne erkannte, beschrieb und philosophisch reflektierte, ist Rousseau. Sein Briefroman Julie ou la Nouvelle Héloïse war einer der größten literarischen Erfolge des 18. Jahrhunderts.10 In ihm zeichnet Rousseau nicht nur ein an Lebendigkeit kaum zu überbietendes Bild jener Epoche, sondern setzt auch den revolutionären Bestrebungen dieser Zeit ein literarisches Denkmal. Im 21. Brief des zweiten Teils schildert der Protagonist Saint-Preux seiner Geliebten Julie auf ihren Befehl hin die Pariserinnen.11 Schon damals war Paris die Hauptstadt der Mode, ihre Bewohnerinnen »kleiden sich so gut, oder stehen wenigstens im Rufe, sich gut zu kleiden, daß sie hierin, wie in allen Stücken, dem übrigen Europa als Vorbild dienen.«12 Es sei freilich nicht so, dass die Pariserinnen unter dem Diktat der Mode stehen würden. Im Gegenteil bestehe ihre Meisterschaft gerade darin, sich nicht den Vorschriften eines allgemeinen Trends blind zu unterwerfen, sondern den allgemeinen Trend jeweils dem eigenen individuellen Geschmack anzupassen.13 Die Mode unterliege einem schnellen Wechsel und sei »mehr gesucht als prächtig«14, also relativ schlicht und nicht ornamental. Die Pariserinnen achteten sehr auf die Sauberkeit ihrer Kleidung. Die Mode sei dabei egalitär, insofern sie über alle Schichten hinweg dieselbe sei und es nur sehr feine Unterschiede seien, die Differenzierungen zuließen. Um sich von den unteren Schichten abzugrenzen, kleideten sich die adligen Damen besonders anstößig, geradezu ›dirnenhaft‹, da sie wüssten, dass es mit der Sittlichkeit des Volkes unvereinbar wäre, sich derart aufreizend zu kleiden.15 Wie die Mode zu einer Angleichung der Stände führe, so auch zu einer zwischen den Geschlechtern. Diese beschränke sich nicht nur auf die reine Kleidung, sondern beziehe den gesamten Habitus mit ein, etwa auch die Art zu sprechen.16 Die Pariserinnen vertrieben sich gerne die Zeit im Theater oder in der Oper17 oder mit einem Liebhaber, wobei die Zerstreuung Hauptzweck ihrer Affären sei.18 Emotionale Bindungen hätten dabei keinen großen Wert: »Das Herz bindet sich an nichts. Den Mädchen ist es nicht erlaubt, ein Herz zu haben.«19 Die Personen würden austauschbar, ihre Individualität werde nivelliert:

In einem gewissen Alter [sind] fast alle Mannspersonen ein und dieselbe Mannsperson, fast alle Frauen ein und dieselbe Frau; alle diese Puppen stammen von ein und derselben Galanteriehändlerin[.]20

Das Großstadtleben entfremde die Menschen so von ihrem eigenen Wesen, es mache sie unauthentisch.21 Das beurteilt Saint-Preux nun sehr kritisch:

Wenn man sich bei einer Gesellschaft einer Dame nähert, so sieht man, anstatt einer Pariserin, die man zu erblicken glaubt, bloß ein Götzenbild der Mode. Ihre Größe, ihr Umfang, ihr Gang, ihre Taille, ihre Brust, ihre Farben, ihre Miene, ihr Blick, ihre Reden, ihr Betragen, nichts von alledem gehört ihr; und sähe man sie in ihrem natürlichen Zustande, man würde sie nicht erkennen. Dieser Tausch ist nun selten vorteilhaft für die, die ihn vornehmen; und überhaupt gewinnt man niemals, wenn man die Natur gegen etwas anderes eintauscht.22

Allerdings könne alle Kunst der Maskerade die wahre Natur jener Frauen doch nicht ganz verbergen und nach längerem Kontakt »verkehrt sich alle Abneigung, die sie anfangs erweckten, in Hochachtung und Freundschaft.«23 Sie seien somit in ihrem tiefsten Inneren unverdorben und sogar zu moralisch hochstehenden Handlungen wie der uneitlen Hilfe für Bedürftige durchaus in der Lage.24 Zu guter Letzt lobt Saint-Preux die Bildung der Pariserinnen:

Alle Fremden geben einhellig zu, daß es, wenn man von Gesprächen über Mode absieht, kein Land auf der Welt gebe, wo die Frauenzimmer verständiger wären, wo sie allgemein vernünftiger und scharfsinniger sprächen, und, falls nötig, besseren Rat zu geben wüßten. […] [M]an glaubt, mit einer Mannsperson zu streiten, so sehr weiß sie [eine Französin; PS] sich mit Vernunft zu bewaffnen[.]25

Das Endurteil Saint-Preux’ fällt demgemäß ambivalent aus26: Er verachtet die Oberflächlichkeit der Mode und der ihr entsprechenden Kultur, zugleich erblickt er gerade in der mit Herrschaft der Mode einhergehenden Entdifferenzierung des Sozialen auch ein positives Potential, insofern mit ihr ein Zuwachs an Bildung und sogar Tugendhaftigkeit verbunden sei. Die Empathie für die unteren Stände steige und sogar in der ›Vermännlichung‹ der Frauen erblickt Saint-Preux in dieser Hinsicht keinen Schaden, ganz im Gegenteil:

Wenn sie [die Pariserinnen; PS] mir in all dem mißfallen, was ihr Geschlecht, das durch sie [die Bildung; PS] entstellt wird, kennzeichnet, so schätze ich sie hingegen wegen der Ähnlichkeiten mit dem unsrigen, die uns Ehre machen. Meiner Meinung nach könnten sie hundertmal eher verdienstvolle Männer als liebenswürdige Frauenzimmer sein.27

Dieser Umstand mache die Pariserinnen zwar zu besseren Freundinnen als die Frauen seiner Schweizer Heimat, in der seine Geliebte verblieben ist, disqualifiziert sie für ihn jedoch als Gegenstände romantischer Zuneigung (von einer bloß erotischen Zuneigung will er ohnehin nichts wissen). Man darf an diesen Stellen freilich nicht den Adressaten des Briefes vergessen. Ein höheres Lob auf die Emanzipation der Frau dürfte jedenfalls aus einer männlichen Feder selten geäußert worden sein, zumal einer philosophischen. Leider knüpften selbst seine ihn bewundernden Kollegen an diese Seite Rousseaus nicht an – zumal die Philosophiegeschichte des Bartes ist leider auch eine beschämende Chronik philosophischer Misogynie.28

Bereits am Beginn der Moderne analysiert Rousseau sie in ihrer ganzen Ambivalenz: Sie ist die Epoche einer ungeahnten Entfesselung des Sozialen, die sich nicht zuletzt in der Entstehung einer ganz neuen Kleiderordnung manifestiert. Es entsteht in ihre eine modische Anarchie, wie es sie zuvor niemals gegeben hat – eine Freiheit, die aber auch mit hohen Kosten einhergeht. Unterm Strich fällt die Rechnung jedoch positiv aus: Die Mode zerstört Individualität und Authentizität, doch sie ermöglicht diese zugleich in ganz neuer Form; sie verroht die Sitten, doch schafft zugleich auch neue, vertiefte Formen der Tugendhaftigkeit; sie vernichtet soziale Ungleichheiten, auch wenn sie zugleich neue produziert. Einzig die romantische Liebe scheint in dieser bunten neuen Welt keinen rechten Ort mehr zu finden – doch handelt es sich hierbei nicht um eine zutiefst moderne Sehnsucht, die als Reaktion auf die Flüchtigkeit aller sozialen Bindungen unweigerlich entsteht? Und wie gesagt: Welcher Liebhaber würde es schon wagen, die romantische Liebe in einem Brief an seine ferne eifersüchtige Geliebte zu schmähen oder auch nur ambivalent zu bewerten? Vermutlich hat selbst Saint-Preux in Paris die Galanterie gelernt …29

2. Nietzsche: Sachlichkeit vs. Ornament

Im zweiten Band von Menschliches, Allzumenschliches finden sich zwei Aphorismen, in denen Nietzsche die hier dargelegte spezifisch moderne Funktion der Mode erkennt. Im mit »Ursprung und Nutzen der Mode« betitelten 209. Aphorismus von Vermischte Meinungen und Sprüche30 führt er aus, dass der Nutzen der Mode darin bestehe, den Menschen Sicherheit zu geben, indem sie ein bestimmtes Vorbild, das Selbstzufriedenheit ausstrahlt, massenhaft nachahmen und dadurch mit sich selbst zufrieden werden. Der Opportunismus der Mode entlastet also die Einzelnen von der Freiheit, sich selbst bestimmen zu müssen – was aber voraussetzt, dass es unselbstverständlich geworden ist, dass man sich überhaupt gemäß der Mode zu kleiden hat.

Explizit auf den Zusammenhang von Mode und Moderne reflektiert Nietzsche im 215. Aphorismus von Der Wanderer und sein Schatten, der mit »Mode und modern« überschrieben ist.31 Er unterscheidet hier dezidiert zwischen den Nationaltrachten als Zeichen vormoderner Rückständigkeit und der Mode als genuin modernem Phänomen. Nietzsche kritisiert an der herrschenden Mode jedoch, dass sie noch zu sehr auf individueller Eitelkeit basiert. Er träumt von einer wirklich modernen Art des Kleidens, in der es weder um die Befriedigung nationaler noch ständischer oder auch individueller Eitelkeit geht, sondern die möglichst effizient und zweckorientiert ist, auf Schnörkel und unnötigen Zierrat verzichtet – auch in der Damenmode – und ganz schlicht ist.

Nietzsche – der sich selbst diesem Prinzip entsprechend kleidete – verleiht damit einem bestimmenden Trend der modernen Mode Ausdruck: Der Tendenz, wie in der Architektur, so auch in der Kleidung alles Ornamentale und Vormoderne zu verbannen und ganz einem eleganten Funktionalismus zu frönen. Er prophezeit, dass sich dieser Stil bald durchsetzen und das Wechselnde gerade nicht das Kennzeichen der modernen Bekleidung sein werde.

Nietzsche übersieht dabei freilich, dass der Großtrend der Sachlichkeit notwendig sein eigenes Gegenteil produziert, nämlich genau die Rückkehr zum Ornamentalen als Protest gegen die – nicht nur in der Mode vorherrschende – Sachlichkeit der modernen Gesellschaft, die als Kränkung des individuellen Narzissmus erlebt wird. Die Entwicklung der modernen Mode beinhaltet somit beides: eine Tendenz zur Sachlichkeit als typisch moderner Mode und eine Gegentendenz der Rückkehr zur Unsachlichkeit, die nicht minder modern ist. Wir werden sehen, dass dies der entscheidende Gegensatz ist, der auch die moderne Bartmode kennzeichnet.32

3. Utopie, Differenz, Verdinglichung: Benjamin, Bloch, Simmel, Vinken

Entsprechend fasst auch Benjamin die Mode als spezifisch modernes Phänomen auf, als »ewige Wiederkehr des Neuen«33, Signum der allgegenwärtigen Beschleunigungstendenz moderner Gesellschaften. Er bemüht sich jedoch darum, die Mode nicht einfach antimodernistisch abzuwerten, sondern wirft die Frage auf: »Gibt es trotzdem gerade in der Mode Motive der Rettung?«34 Die Mode als Bewegung der ständigen Erneuerung, als ständiger Kampfplatz um eine grundsätzliche offene Zukunft35, sollte in diesem Sinne nicht primär kritisch gesehen werden, ganz im Gegenteil verbirgt sie ein genuin utopisches Moment: Die Hoffnung eben auf eine wahrhafte Art und Weise nicht nur des Kleidens, sondern des gesamten Lebens. Jede neue Mode will mehr sein als bloße Mode, sie will diese Hoffnung einlösen.

Ein wenig anders bestimmt Ernst Bloch in Das Prinzip Hoffnung das utopische Potential der Mode. Es liegt ihm zufolge in ihrer maskierenden Funktion. Einerseits erlaubt sie den Menschen, soziale Identitäten überhaupt erst einzunehmen – andererseits aber auch, diese zu überschreiten. Dieses revolutionäre Potential der Mode betrachtet Bloch allerdings durchaus ambivalent: Nicht nur bleibt es zunächst rein individualistisch, es kann sich, wenn es politisch wird, genauso gut auch in der Sehnsucht nach faschistischer Uniformierung manifestieren, der Selbstauflösung im gewaltbereiten Kollektiv der Anonymen.36

Den systematischsten Beitrag zu einer Philosophie der Mode liefert Simmel in seinem bereits erwähnten Essay aus dem Jahr 1906.37 Simmel zufolge liegt das Geheimnis der Mode und ihrer mannigfaltigen Veränderungen darin, einerseits der konformistischen, andererseits der individualistischen Seite der menschlichen Psyche Genüge zu tun: Einerseits produziere sie Differenz, andererseits zugleich Zusammengehörigkeit. Dies ist die wohl beste Theorie, um die mannigfaltigen Entwicklungen der menschlichen Bekleidung auf einen allgemeinen Nenner bringen zu können: Die Mode dient nicht so sehr unmittelbar praktischen Zwecken, sondern wesentlich dem kulturellen Zweck, Differenz und Zusammengehörigkeit zu stiften. Ihr kommt dabei, auch hier ist Simmel zuzustimmen, insbesondere eine kompensatorische Funktion zu: Die individuelle Entfaltung, die die Mode ermöglicht, kompensiert die Unfreiheit auf anderen Gebieten; und umgekehrt erzeugt sie ein Gefühl der Gemeinschaft, um über die wirkliche Vereinzelung hinwegzutäuschen. In der Moderne als Zeitalter der Individualisierung kommt auch bei Simmel der Mode eine viel größere Bedeutung zu als in allen vorhergehenden Epochen.

In ihrer Monographie Angezogen betont Barbara Vinken38, dass Simmels Ansatz bereits Bourdieus Theorie der »feinen Unterschiede«39 sowie die Systemtheorie der Mode antizipiere, insofern er Mode primär als System der Differenzierung beschreibe. Sie kritisiert diese Position scharf.40 In der Tat gerät Simmels Theorie zur leeren Hülse, wenn man erwartet, mit ihr alle Aspekte der Mode – und sei es einen ausgewählten Gegenstand wie der Bartmode – erklären zu können. Sie scheint uns – und das wird sich im konkreten Fall immer wieder bestätigen – dennoch aussagekräftig genug zu sein, um einen allgemeingültigen Grundrahmen für eine Philosophie der Mode vorzugeben.

Bedenkenswert erscheint uns allerdings Vinkens Vorwurf, dass Simmel und andere Theoretiker der Mode, die von dem »nicht totzukriegende[n] Narrativ«41 der Entwicklung der modernen Mode als Emanzipationsprozess sprächen, in Wahrheit nur die Männermode im Sinn hätten; dass sie vergäßen, dass die Kehrseite dieses Befreiungsprozesses eine nie dagewesene Fetischisierung des weiblichen Körpers sei als nun immer und überall verfügbares Objekt des männlichen begehrlichen Blickes. Damit ist in der Tat, wie wir noch im Detail sehen werden, ein grundsätzliches Problem des Diskurses über die Mode benannt: Der über die Mode geführte Diskurs stellt sich als ein von Männern geführter aus einer genuin männlichen Perspektive geführter Diskurs dar, der sich selbst für allgemeingültig hält.42

Klar ist, dass der moderne Hang zur Auflösung kollektiver modischer Differenzierungen zugleich immer wieder die Gegentendenz zur Stiftung neuer Differenzierungen auf den Plan ruft. Diejenige zwischen Frau und Mann dürfte eine Grunddifferenzierung sein, an die auch die moderne Mode nur schwer herankommt. Die moderne Mode neigt freilich dazu, die Differenz auch zwischen männlicher und weiblicher Kleidung zu nivellieren, zu verflüssigen und in tausende Mikrodifferenzen zu verwandeln. Gerade für die jüngste Zeit erscheint Vinkens Diagnose, dass die moderne Mode die Frauen primär in ein Sexualobjekt verwandle, nur noch sehr bedingt zu gelten: Auch auf dem Gebiet der Frauenmode setzt sich immer mehr einerseits der Trend zum Funktionalismus durch, andererseits gibt es auch eine Tendenz zur authentischen Inszenierung des eigenen Körpers unter Abstraktion von sozialen Anforderungen.

Unhaltbar ist zumal die von Vinken vertretene Auffassung, dass es sich bei Differenzierung zwischen Mann und Frau um eine vollkommen kulturelle handelt. Es gibt in der Geschlechterdifferenz einen unreduzierbaren Rest an biologischem Substrat, das auch die Mode als kulturelle Überformung des eigenen Körpers, jedenfalls im Rahmen der herkömmlichen technologischen Möglichkeiten, niemals ganz wird tilgen können – oder jedenfalls nur um den Preis einer völligen Entleiblichung des Mode, wie sie wenig wünschenswert erscheint. Ein widerborstiger biologischer Rest, der sich tapfer allem politisch-korrekten ›Gendermainstreaming‹ widersetzt – und für den nicht zuletzt der Bart steht. Der Bart kann freilich – zumal als falscher – genauso gut auch der Subversion der patriarchalen Ordnung dienen: Gerade, weil er ein patriarchales Symbol par excellence ist.

Wir werden auf diese Aspekte noch zurückzukommen haben: Es wird sich zeigen, dass die Bartmode nur scheinbar ein reines ›Männerthema‹ ist, sondern permanent auf das Problem der sexistischen Überformung auch der modernen Mode verweist. Sie ist ein Thema von universeller Bedeutung.

III. Klassische Bärte

Simmels Philosophie der Mode erlaubt es mühelos, die Grundtendenz der komplexen Geschichte der Entwicklung der menschlichen Gesichtsbehaarung unter eine allgemeine Formel zu subsumieren: Der Bart hat die wesentliche soziale Funktion, zugleich Differenzierungen und Gemeinsamkeiten zu generieren. Zum einen, ganz grundlegend, zwischen Frau und Mann, zum anderen innerhalb des Kollektivs der Männer. Es geht dabei stets einerseits um die Abgrenzung zu anderen Großkollektiven, also Kulturen, andererseits um Abgrenzungen innerhalb einer Kultur: zwischen Knaben und ›richtigen‹ Männern, Soldaten und Zivilisten, Freien und Sklaven, Reichen und Armen etc. Diese Differenzierungssysteme unterliegen mitunter sehr plötzlichen Wandlungen, die kaum eine allgemeine Gesetzmäßigkeit erkennen lassen: Mal dient der Bart als Symbol von Heiligkeit, mal von Profanität; mal soll er besondere Männlichkeit ausdrücken, mal für weibliche Schwächlichkeit stehen … All diese verschiedenen symbolischen Bedeutungen des Bartes zu katalogisieren und en detail zu analysieren ist eher eine Aufgabe für Kulturwissenschaftler als für Philosophen.

Für vormoderne Gesellschaften lässt sich jedenfalls diagnostizieren, dass die jeweilige soziale Bedeutung des Bartes relativ strikt vorgegeben war – sie war eben selbstverständlich. Aus diesem Grund gab es vielleicht eine Reihe religiöser Vorschriften, die die Barttracht betreffen, und theologische Kommentare zu ihnen, die diese Regeln irgendwie rationalisieren sollten, doch keine eigentliche Philosophie des Bartes im Sinne einer dezidierten begrifflichen Reflexion auf ihn. Mit der Philosophie der Mode entsteht eine solche Reflexion erst in der Moderne. In der philosophischen Beschäftigung der Kyniker, aber auch vieler anderer antiker Philosophen, mit bestimmten Aspekten der alltäglichen Lebensführung – eben den von Nietzsche genannten »kleinen Dingen« – scheint bereits eine gewisse Protomodernität auf, doch mit der allgemeinen Auflösung der jene »kleinen Dinge« regulierenden Sitten und Gebräuche, wie sie für moderne Gesellschaften charakteristisch sind, hat jenes Experimentieren noch wenig zu tun. Dies lässt ein kurzer Abriss der antiken Philosophie des Bartes schnell erkennen, die hier als Beispiel für vormoderne Kulturen im Allgemeinen dienen soll.

Festzuhalten ist allerdings die bemerkenswerte Tatsache, dass es anscheinend keine einzige vormoderne Kultur gab, die die Gesichtsbehaarung der individuellen Willkür ihrer Mitglieder übertrug. Der Bart musste in jeder vormodernen Kultur auf irgendeine Art und Weise genormt werden, er durfte nicht einfach sich selbst überlassen werden. Wie entsprechende Werkzeugfunde belegen, rasierten sich die Männer bereits in der Steinzeit. Ein stark ungepflegtes Gesicht erregt bei den meisten Menschen unwillkürlich einen solchen Abscheu, dass daran zu denken ist, dass hier an etwas Fundamentalem gerüttelt wird, das tief im kollektiven Unbewussten der Spezies Mensch verankert ist. Wahrscheinlich gemahnt der Bart als kleines Stück Fell im Gesicht – das doch gerade das in der zwischenmenschlichen Kommunikation wichtigste Körperteil ist – den Menschen auf traumatische Weise an seine tierischen Wurzeln, von denen er sich schon früh auch optisch zu distanzieren gedachte.43 Da es zur Rasur relativ komplexer Werkzeuge und handwerklicher Geschicklichkeit bedarf, ist sie ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, er ließe sich geradezu als shaving animal definieren. Bereits in der Anfangszeit der Menschheit mag der Bart dabei stets auch dazu gedient haben, den sozialen Status seines Trägers anzudeuten. Angehörige der Gemeinschaft mit hohem Prestige werden wohl meist ein entweder glattes Gesicht oder einen aufwändig gestalteten, womöglich sogar mit Schmuck verzierten, Bart getragen haben, ein ungepflegter Bart hat sicherlich stets als Ausweis von Armut oder Krankheit, allgemein gesprochen: Unsouveränität, gegolten – oder eben auch als Zeichen von bewusster Dissidenz oder sogar Heiligkeit. Und ebenso ist anzunehmen, dass der Bart stets der Abgrenzung zwischen Frau und Mann und erwachsenem Mann und Knaben gedient hat. Da er so am Kreuzungspunkt mehrerer für alle Gesellschaften zentraler Differenzierungssysteme steht, ist es kein Wunder, dass er so symbolisch aufgeladen ist wie nur wenige andere Körperteile. – Und ist er überhaupt ein Körperteil, besteht sein Wesen nicht gerade darin, sich dem Körper konstitutiv zu entziehen, Teil und Nicht-Teil zugleich zu sein? Weder einfach schnell veränderbar wie die Kleidung (sieht man von falschen Bärten ab) noch weitgehend unveränderlich wie sonstige Körpermerkmale? Kommt ihm vielleicht deswegen eine so herausgehobene Bedeutung in fast allen Kulturen zu? – Das sind alles nur erste Vorbeobachtungen – stoßen wir direkt ins konkrete Material vor.

In der frühen Antike war es – sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern – zunächst allgemeine Sitte einen langen Bart zu tragen und dieser wurde allgemein als Symbol von Männlichkeit, Würde und Weisheit aufgefasst.44 Als einziger Gott trug Apoll keinen Bart, um seiner ewigen Jugendlichkeit Ausdruck zu verleihen.45 Dies änderte sich mit dem Verfall der griechischen Stadtstaaten: Alexander der Große machte die Bartlosigkeit zur allgemeinen Norm. In den antiken Quellen wird diese Entscheidung damit erklärt, dass er seinen Soldaten die Bartlosigkeit befohlen habe, damit diese in der Schlacht nicht am Bart gezogen werden konnten. Es dürfte sich dabei jedoch um eine nachträgliche Rationalisierung handeln: Viel eher dürfte es darum gegangen sein, sich optisch von den barttragenden Gegnern abzugrenzen.46 Eine Differenzierung, die dann auch verallgemeinert wurde: Die Bartlosigkeit galt als Zeichen von Kultur und Zivilisation, die Bärtigkeit als Zeichen der Barbarei.47 Eine Perspektive, die bis in die Moderne hinein wirksam sein sollte.

Die darauffolgende Antike war ein Zeitalter überwiegender Bartlosigkeit. Die einzige große Ausnahme davon bildeten – die Philosophen. Der Bart wurde derart zum Erkennungszeichen ihrer ›Zunft‹, dass der Ausspruch geprägt wurde: »Ein Bart macht noch keinen Philosophen«48. Auch hier diente er also wiederum zur Erzeugung von Differenz und Gemeinschaft – und man mag Hegel darin zustimmen, dass der Bart den Philosophen dazu diente, sich in eitler Weise vom Rest der Bevölkerung zu distinguieren. Mit einer Entscheidung von philosophischer Relevanz haben wir es mithin nicht zu tun – die Philosophen erhielten schlicht ein optisches Merkmal zur Kennzeichnung ihres Berufsstandes wie alle anderen auch. Der philosophische Diskurs zum Bart in der römischen Spätantike – in einer Zeit, als die überkommenen Sitten zu erodieren begannen und die Barttracht immer mehr zur Sache individueller Willkür wurde – ist marginal.49

Das Christentum zeichnet, im Gegensatz etwa zu Islam und Judentum, aus, dass es in seinen kanonischen Texten keine eindeutigen Bestimmungen zur Barttracht gibt.50 Die angemessene Gesichtsbehaarung, insbesondere diejenige der Priester, wurde mithin vereinzelt zum Thema des theologischen Diskurses. Diese Diskussionen bilden die Vorgeschichte des eigentlich modernen philosophischen Diskurses zum Bart – in dem, wie sich zeigen wird, auch immer wieder theologische Argumente eine Rolle spielen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob der Bart getragen werden sollte, weil er nun einmal von Gott geschaffen wurde (wie etwa Clemens von Alexandrien, Epiktet, Tertullian und sogar Augustinus es vertraten, die alle in der Rasur ein Zeichen kultureller Dekadenz und v.a. Verweiblichung der Männer erblickten), oder ob er umgekehrt rasiert werden sollte, weil er einen animalischen oder diabolischen Aspekt der menschlichen Natur zum Ausdruck bringe (wie etwa Gregor der Große behauptete). Während es in östlichen Kirchen den Geistlichen geboten war, einen Bart zu tragen, war es ihnen in der westlichen Kirche verboten oder es war zumindest nicht gern gesehen. Zentrales Motiv dürfte in beiden Fällen die Markierung der Differenz zum Laienstand sein: Sowohl das glatte Gesicht der katholischen (und später auch protestantischen) als auch die wallenden Rauschebärte der orthodoxen Kleriker setzen sich vom Normalgesicht deutlich ab.51

Anselm von Canterbury führt im 11. Jahrhundert das Tragen eines Bartes als Beispiel für eine gute Handlung bei einem Mann an und argumentiert dabei strikt naturalistisch: Ein Mann müsse einen Bart tragen, weil es sich für einen Mann eben von Natur aus so gehöre.52 Hintergrundprämissen sind dabei natürlich, dass es sich 1) überhaupt so klar bestimmen lasse, was einen ›echten Mann‹ ›von Natur aus‹ ausmache, 2) dass die Natur etwas an sich Gutes sei – weil sie eben von Gott geschaffen worden ist. Beide Prämissen zeugen von einem vormodernen, statischen Weltbild, das in der Moderne obsolet geworden ist und mit einer entsprechenden statischen Gesellschaftsordnung korrespondiert. Über den engen theologischen Fachdiskurs, eine äußerst elitäre Angelegenheit, hinaus zeichnet sich das europäische Mittelalter, wie alle vormodernen Gesellschaften, ansonsten dadurch aus, dass die jeweilige Bartmode von herrschenden Institutionen klar vorgegeben wurde und nur wenig individueller Entscheidungsspielraum verblieb.

Ein genuin philosophischer Diskurs über den Bart konnte unter diesen Bedingungen nicht zustande kommen und kam es auch bis ins 18. Jahrhundert nicht – auch wenn sich eine rege wissenschaftliche Literatur zur Gesichtsbehaarung entwickelte, aus der vor allem eines hervorging: dass die menschliche Gesichtsbehaarung nichts Selbstverständliches ist, sondern dass zu allen Zeiten höchst unterschiedliche Vorstellungen darüber geherrscht haben, wer seinen Bart wie zu tragen habe.53 Dies ist im Kontext der allgemeinen lebensweltlichen Auflösung starrer sozialer Differenzierungen und mit ihnen verbundener Modevorschriften zu betrachten – die Philosophie des Bartes konnte beginnen.

IV. Die Bärte der Moderne

Es entsteht nun eine Bartkultur, die von bestimmten Moden geprägt ist und dem Bedürfnis, seiner jeweiligen Individualität Ausdruck zu verleihen. Es entwickelt sich so nicht nur das Bedürfnis nach einer Philosophie des Bartes – auch den Bärten der Philosophen selbst kommt eine neue Signifikanz zu. Wir sind daran gewöhnt, uns allein auf die Texte der Philosophen als Zeugnisse ihres Werkes zu konzentrieren; ganz im Sinne von Heideggers berühmter Vorlesungseröffnung, nach der er unmittelbar zur Philosophie des genannten überging: »Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb.«54 Doch sind ihre – in der Moderne ja stets als Resultat einer bewussten, weder von Notwendigkeit noch von Tradition diktierten, Entscheidung zu deutenden – Weisen sich zu kleiden nicht ebenso als Teil ihres Werkes zu verstehen, nicht zuletzt im Zeitalter der Photographie?55 Hätte die Lieblingshose eines Philosophen – und erst recht sein Bart – nicht mehr Recht, als öffentliches Statement mit zu analysierender Aussagekraft betrachtet zu werden, als irgendwelche gar nicht zur Publikation bestimmten Aufzeichnungen, Briefe und Anstreichungen in Büchern? Es bedarf dringend eines erweiterten Werkbegriffs in der Philosophiegeschichtsschreibung jenseits des einengenden textzentrierten Korsetts früherer Dekaden. So oder so kann die Analyse sowohl der Barttracht der einzelnen Philosophen als auch ihrer expliziten Reflexionen zum Thema zumindest helfen zu verstehen, was die allgemeine Signifikanz des Bartes in modernen Gesellschaften ist, sofern es eine solche gibt. Was nottut, ist ein nicht so sehr modischer als vielmehr modebewusster Turn.56 Im Folgenden sollen daher, neben den Äußerungen der Philosophen über die Bärte – welche freilich im Fokus stehen werden – auch ihre eigenen untersucht werden, sofern dies einen Erkenntnisgewinn verspricht.

1. Das Rasiermesser-Problem

Der Bart erhält seinen ersten signifikanten Auftritt in der modernen Philosophie freilich nicht an sich selbst, sondern als Metapher. Genauer gesagt: Nicht einmal er selbst, sondern das Rasiermesser. Die Rede ist natürlich von Ockhams berühmtem Apparat, dem für die moderne Wissenschaft konstitutiven Gebot der Sparsamkeit bei der Einführung neuer Entitäten. Es war der französische Philosoph Libert Froidmont, der dieses von Ockham Jahrhunderte früher formulierte Prinzip erstmals als »Rasiermesser« bezeichnete57, seitdem ist diese Metapher wohl zu einer beliebtesten in der Philosophie geworden. Es ist wohl kaum untertrieben zu sagen, dass es sich um die Leitmetapher der analytischen Philosophie handelt. 58 So zählt etwa Bertrand Russell Ockham neben Roger Bacon und Johannes Duns Scotus zu den drei größten Philosophen des Hochmittelalters59 und bezeichnet sein »Rasiermesser« als »höchst fruchtbar« »bei der logischen Analyse«60. Seine eigene Obsession für das Motiv der Rasur wird daraus ersichtlich, dass einer seiner wichtigsten Beiträge zur Geschichte der analytischen Philosophie das Barbier-Paradox darstellt, also die Frage, ob sich ein Barbier selbst rasiert, wenn man ihn so definiert, dass er diejenigen und nur diejenigen rasiert, die sich nicht selbst rasieren.61

Eine exakte Geschichte des Gebrauchs der Metapher von Ockhams Rasiermesser – und den unzähligen weiteren ihrer Art, die seitdem von seinen rationalistischen Nachfolgern ersonnen worden sind –, würde den Rahmen dieses Textes bei Weitem sprengen.62 Erwähnt sei hier nur eine bemerkenswerte Stelle in Willard Van Orman Quines klassischem Aufsatz On What There Is von 1948.63Er konfrontiert dort Ockhams heilsames Rasiermesser mit »Plato’s Beard«, d. h. dem Rätsel: »Non-being must in some sense be, otherwise what is it that there is not?«64Von dem Fluch dieses Bartes müsse die Philosophie nun endlich vermittels einer Kahlrasur kuriert werden.

Über die platonische Ontologie eines – erfundenen – Kontrahenten namens Wyman, der mögliche Entitäten als seiend beschreibt, schreibt Quine:

Wyman’s overpopulated universe is in many ways unlovely. It offends the aesthetic sense of us who have a taste for desert landscapes, but this is not the worst of it. Wyman’s slum of possibles is a breeding ground for disorderly elements.65

In seiner Studie Ockham’s Razors verweist Elliott Sober auf die wörtliche Bedeutung von Froidmonts Namen66 und ergänzt: Quine »could just as easily have said that the principle evokes the austere beauty of a frozen summit«67.

Der Witz an Ockhams Rasiermesser ist, dass es selbst nicht zwingend begründet werden kann, es ist – wie diese Zitate deutlich belegen – letztendlich eine Frage des Geschmacks, ob man es anwendet oder nicht. Es mag ein brauchbares Werkzeug gegen abergläubische Scharlatanerie sein – doch ganze philosophische Systeme, wie etwa dezidiert diejenigen Heideggers und Sartres, gehen mit guten Gründen genau davon aus, dass es erst das Abwesende, das Mögliche, das Nicht-Seiende ist, das das Seiende zum Seienden macht. So, wie der Bart einem Gesicht erst seine Kontur verleiht, wird auch die Welt, in der wir leben, erst zu dem, was sie ist, durch dasjenige, was ihr fehlt.68

Doch ganz unabhängig von solchen grundsätzlichen ontologischen Erwägungen werfen Quines und Sobers Äußerungen die Frage auf, ob die ihnen zugrundeliegende Ästhetik nicht hochgradig problematisch ist. Es ist eine Ästhetik der Glätte und der Reinlichkeit, der Wüste und des Frostes, mithin der Lebensfeindlichkeit und des Todes. Die Welt Quines und Sobers ist sicherlich keine, in der man gerne leben geschweige denn denken möchte, sofern man nicht selbst ein Sand- oder Eismann ist.

Doch die Wirkmächtigkeit dieser Metapher und der mit ihr transportierten Ästhetik in der neueren Philosophie zeigt deutlich, dass wir es hier mit einem dominanten Affekt der Moderne zu tun haben. Die Moderne ist zuallererst die Ära des Ideals des Glatten – und gleichzeitig der Opposition gegen dieses Ideal, die sich in der Vorliebe für das Raue, Gekerbte, das Bärtige ausdrückt.69

Eine Opposition, die etwa schon der Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg auf den Punkt brachte: »[M]an soll mit dem Licht der Wahrheit leuchten, ohne einem den Bart zu sengen.«70 Aufklärung ist gut und schön, doch der Aufklärungs- und Modernisierungsprozess bringt zugleich die Gefahr mit sich, mit der Zerstörung aller Vorurteile auch die Möglichkeit des Urteilens überhaupt zu untergraben. Der Bart im ganz wörtlichen Sinne steht für Identität und Individualität, er lässt sich nur allzu leicht mit irrationalen, leiblichen Impulsen assoziieren. Etymologisch ist ›Bart‹ mit ›Borste‹ verwandt71: Er ist der Inbegriff des Widerborstigen, Inkommensurablen. Der Kritiker vom Schlage Quines, der all das radikal abschneidet, läuft Gefahr, auch seinen eigenen Bart zu vertilgen und mithin sein eigenes kritisches Projekt zu unterminieren. Denn auch das basiert ja auf einem Vorurteil, der Vorliebe für Wüsten und hohe Gipfel.

Doch wie vermag Aufklärung genau, sich selbst zu begrenzen, wo ist ihr immanentes Maß? Wie groß ist der Abstand, den der Fackelträger zum Bart halten muss? Und mag es nicht auch Bärte geben, die man mit guten Gründen ein wenig zurechtstutzen oder gar ganz versengen möchte?

Dass der Aufruf zu einer selbstreflexiven, sich selbst begrenzenden Vernunft leichter gesagt als umgesetzt ist, verrät ein anderer Eintrag in Lichtenbergs Sudelbücher, der den zuletzt zitierten leicht variiert:

Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu sengen.72

Zwischen jenem Imperativ und dieser Feststellung bewegt sich das Projekt einer sich über sich selbst aufklärenden Aufklärung. Gäbe es nur den einen Pol, wäre es naiv, gäbe es nur den anderen, müsste es gegenüber der glättenden Vernunft resignieren. Auf das ›fast‹ kommt es an.

2. Rousseau als Begründer der Philosophie des Bartes

Wie in so vielerlei Hinsicht ist auch bezüglich unserer Thematik Rousseau als geistiger Stammvater der Moderne zu betrachten. Eine Stelle aus seinen Confessiones lässt ihn als Diskursbegründer erscheinen, der zum ersten Mal überhaupt prominent in philosophischer Weise darauf reflektiert, wie man seinen Bart tragen sollte.

Im 18. Jahrhundert war, jedenfalls bis zur Französischen Revolution, der Bart aus der Mode; es galt als Zeichen von Unvornehmheit, einen zu tragen. Die Barthistorikerin Barbara Martin spricht gar von der »bartloseste[n]« Periode der Geschichte.73 Das Ideal des Glatten war das eindeutig dominierende Ideal der Epoche: Man träumte davon, vom Hof der absolutistischen Könige aus die Welt von allem irrationalen Überhang reinigen und ein Zeitalter der Ordnung einleiten zu können, gegründet auf strenger Wissenschaftlichkeit. In dieser Hinsicht war das 18. Jahrhundert bereits absolut modern. Doch gegen diese Vorliebe für das Glatte regte sich auch Widerstand: Eine andere Moderne war im Kommen.

Rousseau berichtet in jener Passage seiner berühmten Autobiographie, wie er zur Premiere einer seiner Opern an den Hof des französischen Königs geladen wurde. Anstatt sich den herrschenden Konventionen anzupassen, und sei es nur für diesen Anlass, kleidet sich Rousseau so, wie er es jeden Tag tut und zwar »im gleichen nachlässigen Aufzug wie gewöhnlich mit starkem Bart und ziemlich schlecht gekämmter Perücke«74. Er rechtfertigt sein, wie er selbst zugibt, unanständiges Verhalten sich selbst gegenüber:

[W]enn ich wieder beginne, mich der öffentlichen Meinung in irgendeiner Art unterzuordnen, dann bin ich ihr bald wieder in allem untertan. Um stets ich selbst zu bleiben, darf ich nirgends, wo es auch sei, darüber erröten, nach dem von mir gewählten Stande gekleidet zu sein. Mein Äußeres ist einfach und nachlässig, aber nicht schmutzig und unsauber. Der Bart ist es an sich nicht, da die Natur selbst ihn uns gibt und er, je nach Zeit und Mode, manchmal sogar ein Schmuck ist. Man wird mich lächerlich, unverschämt finden, nun, was tut es! Ich muß Spott und Tadel ertragen lernen, wenn sie nur nicht verdient sind.75

Rousseau argumentiert zwar damit, dass er sich ja nur seinem Stand gemäß kleidet, doch den Konventionen seiner Zeit hätte es sichtlich eher entsprochen, wenn er sich zu diesem Anlass nicht seinem Stand, sondern den Konventionen des Hofes entsprechend gekleidet hätte. Er fasst seinen Stand zudem nicht einfach als Resultat seiner Geburt, sondern seiner bewussten Wahl auf – nicht als Schicksal, sondern als freie Entscheidung zu einem einfachen Leben jenseits der Zwänge der aristokratischen Gesellschaft.

Abb. 1

Abb. 2

Für das Tragen eines Bartes führt Rousseau zwei Argumente an: Zum einen sei der Bart etwas Natürliches und könne daher überhaupt nicht unrein sein, zum anderen hätte es andere Epochen gegeben, in denen der Bart gar nicht als verrufen, sondern im Gegenteil als vornehm gegolten hätte. Rousseau knüpft insofern durchaus an den antiken Bartdiskurs an, doch ist dies nicht sein zentraler Punkt: Er will sich mit seinem Bart nicht in irgendeine Traditionslinie stellen, nicht einmal in diejenige des ›unkonventionellen Philosophen‹, sondern bricht vielmehr mit jedweder Konvention. Rousseau vertritt somit einen genuin modernen Standpunkt gegen die Sittlichkeit seiner Zeit: Er argumentiert vom Standpunkt einer natürlichen, überzeitlichen Vernunft gegen die kontingenten Konventionen seiner Gesellschaft und konstituiert sich somit nicht mehr als Angehöriger derselben sondern als von ihr immer schon entfremdetes Individuum. Diese Entfremdung wird von ihm einerseits schmerzhaft erfahren, insofern sie ihn von außen ereilt – doch sie eröffnet ihm zugleich einen Freiheitsspielraum, insofern sie ihm, bewusst angeeignet, dazu verhilft, sich vom Urteil seiner Zeitgenossen unabhängig zu machen und seinen eigenen Bedürfnissen zu folgen. Diese Umwertung der erfahrenen Entfremdung von tradierten sozialen Zusammenhängen als leidvolles Verhängnis hin zu einer befreienden Chance macht Rousseau zum ersten wirklich modernen Denker. Wenn Hegel gegen die antiken Kyniker wettert, dürfte er in Wahrheit eher Rousseau und seine von ihm begeisterten Zeitgenossen im Sinn haben. Der Bart soll fortan eine Sache der individuellen Willkür und nicht mehr der als historisch kontingent durchschauten Konvention sein – das ist die Geburtsstunde nicht nur der modernen Bärte-Anarchie, sondern auch der philosophischen Besinnung auf den Bart.

Paradoxerweise fällt Rousseau auf den uns überlieferten Portraits nicht gerade durch einen starken Bartwuchs auf. Das von ihm selbst sehr geschätzte bekannte Portrait von Maurice Quentin de la Tour (Abb. 1) etwa zeigt ihn dem Geschmack seiner Zeit entsprechend gänzlich bartlos, nur eine leichte Grauschattierung deutet – wie es dem generellen Stil des Künstlers entsprach – die Gesichtsbehaarung an,76 dasselbe gilt für Allan Ramseys Portrait, das Rousseau in seiner ›armenischen Tracht‹ zeigt, die er in seinen späten Jahren oft trug (Abb. 2). Diderot kritisiert freilich de la Tours Portrait dafür, dass es gegenüber dem Zeitgeschmack zu opportunistisch sei und Rousseaus Unkonventionalität zu wenig herausstelle77 – dies könnte als Hinweis darauf gedeutet werden, dass es Rousseaus Bart womöglich gewollt glättet. Es lässt sich jedenfalls nicht feststellen, ob Rousseaus Barttracht tatsächlich so unkonventionell gewesen ist, wie es seine Selbststilisierung suggeriert – seine Rolle als Diskursbegründer bleibt davon freilich unberührt.78

Rousseaus aufklärerische Zeitgenossen nahmen an diesem Diskurs ebenfalls teil, auch wenn sie keinen derart dezidierten Standpunkt zum Bart vertraten. In Diderots Rameaus Neffe etwa kritisiert der Ich-Erzähler den Neffen dafür, dass er sich seinen Bart abrasiert habe, weil dieser etwas sei, das man brauche, um ein weiser Mann zu sein – was freilich ironisch gemeint sein dürfte: »[D]er Bart nur fehlt Euch zum Weisen.«79 Im Anschluss klagt der Neffe, dass man nun die Hässlichkeit seines Gesichts vollkommen ungeschützt erkennen könne.80 Und Voltaire widmet dem Bart immerhin einen eigenen Eintrag in seinem Dictionnaire philosophique – ein Eintrag, der allerdings rein deskriptiv über die Biologie und Geschichte der Gesichtsbehaarung und die unterschiedlichen diesbezüglichen Sitten Auskunft erteilt.81

Zugeschrieben wird Voltaire wohl nur das Bonmot »Ideen sind wie Bärte – Männer besitzen sie nicht, ehe sie erwachsen sind«, das im Internet verschiedentlich kursiert und von Allan Peterkim in der sexistischen Variante »Ideas are like beards. Children and women seldom have them«82 zitiert wird. In dem Roman Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki von Haruki Murakami kommentiert der Protagonist Tsukuru Tazaki dieses Zitat geistreich: »Voltaire wollte statt Gedanken wohl eher Selbstbesinnung sagen […]. Es ist Schmerz, der Selbstbesinnung hervorbringt. Das hat nichts mit dem Alter und noch weniger mit dem Bartwuchs zu tun.«83 Es ist nicht das bloße biologische Alter – und mithin auch nicht der Bart –, das den Philosophen macht, sondern die Lebenserfahrung, die von schmerzhaften Erlebnissen herrührt. Bisher wurde gesagt, dass die Philosophie da anfange, wo die Selbstverständlichkeit aufhört. Dies gilt es dahin zu qualifizieren, dass die wirkliche Philosophie erst da anfängt, wo die Erfahrung des Unselbstverständlichen schmerzhaft, traumatisch wird und somit eine echte Erfahrung generiert. Im Falle Rousseaus ist von einer solchen Erfahrung auszugehen: Sein Bart führte ihm schmerzlich seine Differenz zu den Sitten seiner Zeit vor Augen – und ermutigte ihn zugleich dazu, diese Sitten kritisch in Frage zu stellen.

3. Kants sexistischer Einsatz des Bartes

Bei einem bedeutenden Schüler und lebenslangen Bewunderer Rousseaus verhält es sich ähnlich wie bei diesem. Alle uns überlieferten Abbildungen zeigen Immanuel Kant völlig glattrasiert – und das scheint prima facie auch zum nicht minder glatten Stil seines Denkens zu passen. An der einzigen philosophisch interessanten Stelle, in der er sich zum Bart äußert, drückt jedoch selbst er seine Sympathie für dieses Attribut aus und erhebt es gar zur Insignie echter Männlichkeit. Im berüchtigten dritten Abschnitt der Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen84 philosophiert er über den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Frauen werden dem Schönen, die Männer dem Erhabenen zugeordnet. Damit ist nicht unbedingt eine Abwertung der Frauen verbunden: Die weibliche Schönheit und die männliche Erhabenheit ergänzen sich bei Kant vielmehr und bilden eine sich wechselseitig ergänzende und befruchtende Einheit, in der beiden Polen eine wesentliche Funktion zukommt. Ihre jeweiligen Rollen seien den Geschlechtern von der Natur vorgeschrieben. Kant erkennt dabei an, dass die Differenz der Geschlechter keine absolute ist: Auch Männer besitzen die Fähigkeit zur Schönheit und Frauen umgekehrt zur Erhabenheit und sollen diese bis zu einem gewissen Grad auch entwickeln. Diese Entwicklung darf jedoch nicht so weit gehen, das zugeschriebene Geschlechtsmerkmal ganz zu verraten und sich somit widernatürlich zu verhalten.

Da der Verstand erhaben sei, beäugt es Kant konsequenterweise höchst kritisch, wenn sich Frauen wissenschaftlich betätigen. Sie würden dadurch zwar »zum Gegenstand einer kalten Bewunderung«85, verlören jedoch zugleich jeden weiblichen Reiz. Er spottet:

Ein Frauenzimmer, das den Kopf voll Griechisch hat, wie die Frau Dacier, oder über die Mechanik gründliche Streitigkeiten führt, wie die Marquisin von Chastelet, mag nur immerhin noch einen Bart dazu haben; denn dieser würde vielleicht die Miene des Tiefsinns noch kenntlicher ausdrücken, um welchen sie sich bewerben.86

Mit anderen Worten: Die gelehrte Bildung von Frauen wird immer eine fake-Bildung bleiben, so wie ein falscher Bart immer ein falscher Bart bleiben wird, selbst wenn er noch so kunstvoll fabriziert ist.

Kant spricht den Frauen jedoch ein großes intuitives Wissen zu – insbesondere in sozialer Hinsicht –, das er keineswegs schlechtredet. Die Frauen besäßen dadurch eine große Macht über die Männer – es sei sogar als eine List willensschwacher Männer zu betrachten, die Frauen zu intellektueller Betätigung zu verführen, um damit diese große Macht zu schwächen.

Eigentliche Misogynie kann man Kant somit – anders als etwa seinem Schüler Schopenhauer – nicht vorwerfen. Wohl aber, die Vorurteile seiner Zeit zwar sehr präzise artikuliert, jedoch in keiner Weise hinterfragt zu haben.87 Im Gegenteil rechtfertigt er sie durch den Verweis auf ihre angebliche Natürlichkeit. Der Bart ist dabei nicht nur Symbol der Männlichkeit, sondern zugleich auch männlichen Tiefsinns – er macht den Philosophen.

Ironischerweise wurde diese Argumentation gegen Kant selbst gerichtet. Ein Königsberger Landsmann, der dem Sturm und Drang, der Romantik und auch der Französischen Revolution nahestehende Komponist und Musiktheoretiker Johann Friedrich Reichardt, veröffentlichte 1812 Briefe eines reisenden Nordländers, beschrieben in den Jahren 1807-1809 (Köln). In diesen berichtet er in einem humoristisch-leichtfüßigen Ton über Land und Leute verschiedener Städte von Kopenhagen bis Wien inklusive der dort lebenden Prominenten. In dem seiner Heimat gewidmeten Abschnitt schreibt er auch über Kant, den er wohl persönlich gekannt hat, womöglich sogar sein Student gewesen ist. Er lobt dessen »originellen, humoristischen Charakter«88. Er habe es – und das ist ebenfalls lobend gemeint – »bis zur höchsten Derbheit und göttlichen Grobheit gebracht«89.

Geradezu schwärmerisch äußert sich Reichardt über die Salzburger, die sich schon allein optisch »durch die höchste männliche Zierde auszeichnen«90. Gemeint sind damit ihre »lange[n] breite[n] Bärte, die ihnen ein stattliches, für die Ferne auch fürchterliches Ansehen geben«91. Er beklagt, dass die modernen Völker keine Bärte mehr tragen, obwohl die auch von ihnen verehrten Krieger, Weisen und Helden stets einen Bart getragen hätten. Reichardt lobt am Bart besonders, dass dieser eine natürliche Verhüllung für die untere Hälfte des Gesichts sei, die grobe Begierden zum Ausdruck bringe. Als konkretes Beispiel wählt er – Kant:

[W]ie ehrwürdig würde Kant, mit dem schönen, edlen Obertheil seines Gesichts nicht aussehen, wenn ein ehrwürdiger grauer recht dicker Bart sein gefräßiges Maul bedeckte, welches seine niedrige Begier und Lust am Essen und Trinken so widerlich kräftig ausspricht und ihm den Charakter eines gefräßigen Thiers giebt.92

Liest man diese Stelle nicht als Aussage nur zu Kants Gesicht (als welche sie der weiteren Erläuterung bedürfte), dann ist Reichardt zufolge das kahle Kinn schlechthin also Ausdruck tierischer Rohheit, die es in zivilisierter Manier durch einen Bart zu verdecken gälte. Der Alpenbauer aus dem Salzburger Land sei also in Wahrheit – zumindest seinem Äußeren nach – zivilisierter als der gebildete Stadtmensch und Autor der Kritik der reinen Vernunft. Wie den gelehrten Frauen hätte also auch Kant zum echten Philosophen – der Bart gefehlt.

Reichardts Argumentation irritiert freilich genau deshalb, weil aus ihr ja, wenn man sie verallgemeinert, folgt, dass jedes weibliche Gesicht Gefräßigkeit und animalische Gier zum Ausdruck bringe. Interessant ist es allemal, dass der Bart nun gerade nicht als Ausdruck echter Natürlichkeit, sondern als eine diese echte Natürlichkeit sublimierende Maske aufgefasst wird. Nicht verschwiegen werden darf allerdings, dass auch Reichardt – glaubt man den uns überlieferten Abbildungen (vgl. etwa Abb. 3) – ein »bartlose[r] Weiberknecht[]«93 gewesen ist.

4. Jacques-Antoine Dulaure: Der Pionier

Es ist jedoch ein anderer Schüler Rousseaus, dem der Ruhm gebührt, die erste umfassende philosophische Apologie des Bartes in Form eines systematischen Werkes verfasst zu haben: Der heute weitgehend in Vergessenheit geratene Historiker Jacques-Antoine Dulaure. Er veröffentlichte es 1786 in Paris unter dem Titel Pogonologie, ou histoire philosophique de la barbe – nur wenige Jahre später engagierte er sich aktiv in der Revolution und wurde Abgeordneter der Jakobiner im Nationalkonvent.

Wenn er auch, soweit seine wenigen erhaltenen Portraits ein Urteil zulassen (vgl. etwa Abb. 4), wie Rousseau und Kant selbst bartlos war, präsentiert er in seinem Buch nicht nur eine – wie er selbst schreibt94 – gleichermaßen unterhaltsame wie lehrreiche Anekdotensammlung zur Geschichte des Bartes, sondern will eine Apologie des langen Bartes vorlegen.95 Ob sie ernst oder ironisch zu nennen ist, lässt er bewusst offen – aber er selbst betont ihren Neuheitscharakter und sieht darin ihren entscheidenden Wert.96 Der Bart ist für Dulaure das Symbol der Überlegenheit und Würde des männlichen Geschlechts und er wirft seinem Zeitalter seine Bartlosigkeit vor, das sich mit ihr als Ära der Effeminiertheit erweise.97

Abb. 3

Abb. 4

Dulaure beginnt seinen Essay mit einigen allgemeinen Überlegungen zur Bedeutung der Mode. Diese wirke grundsätzlich nivellierend und bringe so die soziale Ordnung durcheinander. Diesen nivellierenden Effekt beurteilt er ambivalent: Einerseits würden durch die Mode aufgrund von Herkunft oder Vorurteilen zu Unrecht bestehende Differenzierungen hinterfragt, andererseits unterminiere die Mode jedoch legitime Differenzierungen aufgrund der Tugend eines Menschen. Während es in früheren Zeiten noch möglich gewesen sei, per Gesetz zu unterbinden, dass sich untugendhafte Menschen wie tugendhafte kleiden, sei eine solche Differenzierung heute nicht mehr durchführbar, weil es kein klares Kriterium der Tugendhaftigkeit mehr gebe.98 Dulaure erkennt also, dass die Moderne das Zeitalter der Mode ist und begrüßt die damit einhergehende Auflösung überkommener feudaler Differenzierungen – erblickt in der mit der Moderne einhergehenden universellen Nivellierung aber auch eine große Gefahr für die allgemeine Moral.

Dulaure behauptet, dass in allen vormodernen Kulturen der Bart ein Zeichen von Männlichkeit, Heiligkeit und Weisheit gewesen sei. Bartlose Völker hätten selbst erkannt, dass sie den bärtigen unterlegen seien.99 Dulaure kritisiert an der Bartlosigkeit insbesondere, dass mit ihr diese Attribute keine äußere Entsprechung mehr hätten und somit nicht mehr sichtbar seien – insbesondere die Differenzierung zwischen Mann und Frau verschwinde vollkommen.100 Die Bartlosigkeit sei mithin die Ursache für die allgemeine Krise der Gegenwart – doch Dulaure sieht eine Wiederkehr der alten Sitten kurz bevorstehen: Die »Revolution«, die darin bestanden habe, das glatte Gesicht einzuführen, sei kurz vor ihrer Selbstaufhebung.101