10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

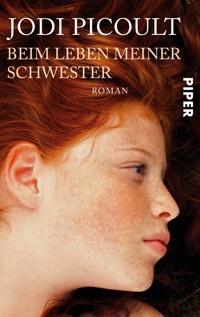

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ohne ihre Schwester Anna kann Kate Fitzgerald nicht leben: Sie hat Leukämie. Doch eines Tages weigert sich die 13-jährige Anna, weiterhin Knochenmark für ihre todkranke Schwester zu spenden … Jodi Picoults so brisanter wie aufrüttelnder Roman über den Wert des Menschen wird niemanden kaltlassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Sammlungen

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für die Currans:

die besten Familienmitglieder, mit denen wir gar nicht verwandt sind.

Danke, daß ihr in unserem Leben eine so wichtige Rolle spielt.

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

18. Auflage Dezember 2010

ISBN 978-3-492-95250-7

© Jodi Picoult 2004

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»My Sister's Keeper«, Atria Books, New York 2004

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2005

Umschlagkonzept: semper smile, München

Umschlaggestaltung: Conelia Niere, München

Umschlagmotiv: mauritius images, Workbookstock

Datenkonvertierung E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Man fängt keinen Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will, das erste ist der Zweck, das andere das Ziel.

CARL VON CLAUSEWITZ,›Vom Kriege‹, 8. Buch, 2. Kapitel

PROLOG

In meiner frühesten Erinnerung bin ich drei Jahre alt und versuche, meine Schwester umzubringen. Manchmal ist die Erinnerung so deutlich, daß ich wieder genau weiß, wie kratzig sich das Kopfkissen anfühlte, wie ihre Nasenspitze gegen meine Handfläche drückte. Sie hatte natürlich keine Chance gegen mich, aber geklappt hat es nicht. Mein Vater kam rein, um vor dem Schlafengehen noch einmal nach uns zu sehen, und rettete sie. Er brachte mich zurück zu meinem eigenen Bett. »Das«, sagte er zu mir, »ist nie passiert.«

Als wir älter wurden, schien ich gar nicht zu existieren – außer wenn es um sie ging. Manchmal betrachtete ich sie, wenn sie in ihrem Bett auf der anderen Seite unseres Zimmers schlief, und ging die Möglichkeiten durch. Gift in ihren Cornflakes. Eine tückische Unterwasserströmung beim Baden im Meer. Blitzschlag.

Aber ich habe meine Schwester nicht umgebracht. Sie hat es ganz allein gemacht.

Zumindest rede ich mir das ein.

MONTAG

Bruder, ich bin Feuer

Lodere unter dem Ozeanboden.

Ich werde dir nie begegnen, Bruder –

Jedenfalls jahrelang nicht;

Vielleicht erst in Tausenden von Jahren, Bruder.

Dann werde ich dich wärmen,

Dich umfassen, dich umkreisen,

Dich verbrauchen und dich verwandeln –

Vielleicht in Tausenden von Jahren, Bruder.

CARL SANDBURG,

›Kin‹

ANNA

Als ich klein war, fragte ich mich nicht, wie Babys gemacht wurden, sondern warum. Wie eine Zeugung ablief, wußte ich – mein großer Bruder Jesse hatte mich aufgeklärt –, obwohl ich damals sicher war, daß er die Hälfte davon falsch verstanden hatte. Andere Kinder in meinem Alter schlugen im Klassenlexikon emsig die Wörter Penis und Vagina nach, wenn die Lehrerin ihnen den Rücken zudrehte, aber mich beschäftigten andere Fragen. Warum zum Beispiel manche Mütter nur ein Kind hatten, während andere Familien vor unseren Augen immer größer wurden. Oder wieso die Neue in der Schule, Sedona, jedem erzählte, sie sei nach der Stadt benannt, in der ihre Eltern sie im Urlaub gezeugt hatten (»Ein Glück, daß sie nicht gerade in Jersey City waren«, sagte mein Vater, als er das hörte).

Jetzt, mit dreizehn, sind die Fragen, die mich beschäftigen, noch komplizierter: die Achtkläßlerin, die von der Schule geflogen ist, weil sie sich in Schwierigkeiten gebracht hat; eine Nachbarin, die sich hat schwängern lassen, weil sie gehofft hat, das würde ihren Mann davon abhalten, die Scheidung einzureichen. Ich finde, wenn heute Außerirdische auf der Erde landen und sich ganz genau anschauen würden, warum Babys geboren werden, kämen sie unweigerlich zu dem Schluß, daß die meisten Leute aus Versehen Kinder kriegen oder weil sie an einem bestimmten Abend zu viel getrunken haben oder weil die Verhütungsmethoden nicht hundertprozentig sicher sind oder aus tausenderlei anderen Gründen, die nicht besonders schmeichelhaft sind.

Ich dagegen wurde zu einem ganz bestimmten Zweck geboren. Ich war nicht die Folge einer billigen Flasche Wein oder einer Vollmondnacht oder eines Augenblicks ungezügelter Leidenschaft. Ich wurde geboren, weil es einem Wissenschaftler gelungen ist, ein Ei meiner Mutter mit einer Samenzelle meines Vaters zu vereinen, um eine bestimmte Kombination von kostbarem genetischem Material zu schaffen. Tatsache ist, als Jesse mir erzählte, wie Babys gemacht werden, und ich, die große Zweiflerin, zu meinen Eltern marschierte, damit sie mir erzählten, wie es wirklich funktionierte, erfuhr ich mehr, als ich wissen wollte. Natürlich erzählten sie mir den üblichen Kram – aber sie erklärten mir auch, daß sie sich speziell für mein kleines Embryonen-Ich entschieden hatten, weil ich meine Schwester Kate retten konnte. »Wir haben dich sogar noch mehr geliebt«, versicherte meine Mutter mir, »weil wir ja genau wußten, was wir bekamen.«

Aber daraufhin mußte ich mir die Frage stellen, was wohl gewesen wäre, wenn Kate nicht diese Krankheit gehabt hätte. Sehr wahrscheinlich würde ich dann immer noch sonstwo herumschweben und darauf warten, eine Weile auf Erden verbringen zu können. Auf jeden Fall wäre ich nicht Teil dieser Familie. Denn anders als der Rest der freien Welt bin ich kein Zufallsprodukt. Und wenn eure Eltern euch aus einem bestimmten Grund bekommen haben, dann ist zu hoffen, daß es den Grund noch gibt. Denn sobald der sich erledigt hat, seid ihr es auch.

Pfandhäuser sind vielleicht voller Plunder, aber sie sind auch eine Brutstätte für Geschichten, wenn ihr mich fragt. Was ist passiert, daß jemand den »garantiert noch nie getragenen« Diamantring versetzen mußte? Wer brauchte so dringend Geld, daß er einen Teddybär verkauft hat, dem ein Auge fehlt? Als ich auf die Theke zugehe, kommt mir der Gedanke, ob sich andere dieselben Fragen stellen werden, wenn sie das Medaillon sehen, von dem ich mich trennen werde.

Der Mann an der Kasse hat eine Nase, die spitz ist wie eine Möhre, und so tiefliegende Augen, daß ich Zweifel habe, ob er damit überhaupt gut genug sehen kann, um sein Gewerbe auszuüben. »Was darf’s sein?« fragt er.

Am liebsten würde ich auf dem Absatz kehrtmachen und wieder hinausmarschieren, so tun, als wäre ich nur aus Versehen hereingekommen. Doch ich bleibe, weil ich mir sage, daß ich nicht der erste Mensch bin, der vor dieser Theke steht und einen Gegenstand in der Hand hält, von dem er nie gedacht hätte, daß er sich mal von ihm trennen würde.

»Ich hab was zu verkaufen«, sage ich.

»Muß ich raten, was?«

»Oh.« Ich schlucke und hole das Medaillon aus meiner Jeanstasche. Das Herz fällt auf die Glastheke, und die Kette sammelt sich wie ein Pfütze drum herum. »Vierzehn Karat Gold«, preise ich das Schmuckstück an. »Kaum getragen.« Das ist gelogen. Bis heute morgen habe ich es sieben Jahre lang kein einziges Mal abgenommen. Mein Vater hat es mir geschenkt, als ich sechs war, nach der Knochenmarkspende, und er sagte, ein Mädchen, das seiner Schwester so ein großartiges Geschenk macht, hätte selbst auch eins verdient. Als ich es da auf der Theke liegen sehe, fühlt sich mein Hals fröstelig und nackt an.

Der Pfandleiher hält sich eine Lupe vors Auge, das jetzt fast normal groß aussieht. »Ich geb dir zwanzig.«

»Dollar?«

»Nein, Pesos. Was hast du denn gedacht?«

»Das Ding ist fünfmal soviel wert!« Ich rate.

Der Pfandleiher zuckt die Achseln. »Du brauchst das Geld, nicht ich.«

Ich nehme das Medaillon, um das Geschäft resigniert zu besiegeln, als etwas sehr Merkwürdiges geschieht – meine Hand verkrampft sich so fest wie ein Schraubstock. Ich werde rot im Gesicht von der Anstrengung, meine Finger zu öffnen. Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor, bis das Medaillon endlich in der ausgestreckten Hand des Pfandleihers landet. Seine Augen ruhen unverwandt auf meinem Gesicht und blicken jetzt sanfter. »Sag ihnen, du hast es verloren«, rät er mir, ein guter Rat als Gratiszugabe.

Wenn man den Begriff »Laune der Natur« erklären wollte, böte sich eine Beschreibung von Anna Fitzgerald an. Nicht nur äußerlich: mager wie ein Flüchtlingskind, flach wie ein Brett, schmutzigblondes Haar, auf den Wangen Hunderte von Sommersprossen, die auch nicht mit Hilfe von Zitronensaft oder Sonnenmilch blasser werden. Nein, am Tag meiner Geburt war Gott anscheinend nicht gut drauf, weil er mir nämlich zu diesen tollen körperlichen Eigenschaften auch noch den entsprechenden Hintergrund mitgegeben hat – die Familie, in die ich hineingeboren wurde.

Meine Eltern gaben sich alle Mühe, ein normales Familienleben zu führen, aber das ist ein relativer Begriff. Die Wahrheit ist, ich hatte nie eine richtige Kindheit. Zugegeben, die hatten Kate und Jesse auch nicht. Vielleicht hatte mein Bruder die ein oder andere sonnige Stunde in den vier Jahren seines Lebens, bevor Kate krank wurde, aber seitdem sind wir zu sehr damit beschäftigt, ständig auf das Schlimmste gefaßt zu sein, um unbeschwert aufzuwachsen.

Die meisten kleinen Kinder sehen sich ja gerne als Zeichentrickfiguren – ihr wißt schon, wenn ihnen ein Amboß auf den Kopf fällt, rappeln sie sich einfach wieder auf und laufen weiter. Ich dagegen hab das nie geglaubt. Wie denn auch, wo wir doch jeden Abend am Tisch für den Tod mitgedeckt haben?

Kate hat akute promyelozytäre Leukämie. Na ja, so ganz stimmt das nicht – im Augenblick hat sie sie nicht, aber die Krankheit schlummert unter ihrer Haut wie ein Bär, der Winterschlaf hält und irgendwann wieder losbrüllt. Sie wurde krank, als sie zwei war; jetzt ist sie sechzehn. Molekularer Rückfall und Granulozyten und Portkatheter – solche Wörter gehören fest zu meinem Vokabular, obwohl sie in keiner Klassenarbeit vorkommen. Ich bin ein allogener Spender – ein Geschwister mit hundertprozentiger Übereinstimmung. Wenn Kate Leukozyten oder Stammzellen oder Knochenmark braucht, um ihrem Körper weiszumachen, er sei gesund, bin ich ihr Lieferant. Fast jedes Mal, wenn Kate ins Krankenhaus muß, lande ich auch dort.

Das alles bedeutet nichts, außer daß ihr nicht alles glauben sollt, was ihr über mich hört, schon gar nicht das, was ich euch selbst erzähle.

Als ich die Treppe runtergehe, kommt meine Mutter schon wieder in einem neuen Ballkleid aus ihrem Zimmer. »Ah«, sagt sie und dreht mir den Rücken zu. »Zu dir wollte ich gerade.«

Ich mache ihr den Reißverschluß zu, und sie dreht sich einmal im Kreis. Meine Mutter könnte wunderschön sein, wenn sie in das Leben von jemand anderem hineingezaubert würde. Sie hat langes, dunkles Haar und die eleganten Schlüsselbeine einer Prinzessin, aber ihre Mundwinkel zeigen ständig nach unten, als hätte sie gerade eine bittere Nachricht geschluckt. Sie hat nicht viel Zeit für sich, da ihr Terminkalender sich dramatisch ändern kann, wenn meine Schwester plötzlich einen Bluterguß oder Nasenbluten bekommt, aber die wenige Zeit, die sie hat, verbringt sie im Internet auf der Webseite Bluefly.com und bestellt todschicke Abendkleider für Veranstaltungen, die sie nie besuchen wird. »Wie seh ich aus?« fragt sie.

Das Kleid hat alle Farben eines Sonnenuntergangs und ist aus einem Stoff, der raschelt, wenn sie sich bewegt. Es ist trägerlos, ein Kleid für eine Filmschauspielerin, die einen roten Teppich entlangstolziert, völlig unpassend für eine Stadtrandsiedlung in Upper Darby, Rhode Island. Meine Mutter dreht ihre Haare zu einem Knoten und hält es hoch. Auf ihrem Bett liegen drei andere Kleider – eins eng geschnitten und schwarz, eins mit Glasperlen besetzt, eins, das unglaublich klein wirkt. »Du siehst …«

Müde aus. Das Wort drängt sich mir auf die Zunge.

Meine Mutter wird ganz still, und ich denke schon, daß ich es unabsichtlich ausgesprochen habe. Sie hält eine Hand hoch, damit ich leise bin, Richtung Tür. »Hast du das gehört?«

»Was gehört?«

»Kate.«

»Ich hab nichts gehört.«

Aber sie verläßt sich nicht auf mich. Wenn es um Kate geht, verläßt sie sich nämlich auf niemanden. Sie marschiert die Treppe hoch, und als sie die Tür von unserem gemeinsamen Zimmer öffnet, findet sie meine Schwester in Tränen aufgelöst auf dem Bett, und schon stürzt die Welt wieder ein. Mein Vater, ein Hobbyastronom, hat mir mal die schwarzen Löcher erklärt. Sie sind so schwer, daß sie alles in sich aufsaugen, sogar Licht, direkt in ihre Mitte. Augenblicke wie jetzt sind genauso ein Vakuum; egal, woran du dich festklammerst, du wirst hineingesogen.

»Kate!« Meine Mutter sinkt auf den Boden, das alberne Kleid wie eine Wolke um sie herum. »Kate, Schätzchen, tut dir was weh?«

Kate hält ein Kissen auf den Bauch gedrückt, und Tränen strömen ihr übers Gesicht. Ihr helles Haar klebt ihr in feuchten Strähnen an den Wangen, und sie atmet gepreßt. Ich stehe wie erstarrt an der Tür und warte auf Anweisungen: Ruf Daddy an. Ruf einen Krankenwagen. Ruf Dr. Chance an. Schließlich schüttelt meine Mutter Kate sogar, um eine Antwort zu bekommen. »Preston«, schluchzt sie. »Er hat sich endgültig von Serena getrennt.«

Erst da bemerken wir den laufenden Fernseher. Auf dem Bildschirm wirft ein blonder, heißer Typ einer Frau, die fast genau wie meine Schwester Rotz und Wasser heult, einen schmachtenden Blick zu und knallt dann die Tür hinter sich zu. »Aber wo tut’s dir weh?« will meine Mutter wissen, überzeugt, daß es für die Tränen einen ernsteren Grund geben muß.

»Gott, wie traurig«, sagt Kate schniefend. »Hast du überhaupt eine Ahnung, was Serena und Preston alles durchgemacht haben?«

Die Faust in mir lockert sich, jetzt, da ich weiß, daß alles in Ordnung ist. Der Normalzustand bei uns zu Hause ist wie eine zu kurze Bettdecke – manchmal deckt sie dich schön zu, und dann wieder bibberst du vor Kälte, und das schlimmste ist, daß du nie weißt, was von beidem der Fall sein wird. Ich setze mich ans Fußende von Kates Bett. Ich bin zwar erst dreizehn, aber größer als sie, und hin und wieder werde ich für die ältere Schwester gehalten. In diesem Sommer war sie schon nacheinander in Callahan, Wyatt und Liam verschossen, die männlichen Stars der Seifenoper. Jetzt ist Preston anscheinend ihr Favorit. »Die Kidnappingdrohung war echt heftig«, sage ich. Die Episode habe ich mitbekommen, weil ich für Kate ein paar Folgen aufgenommen habe, als sie zur Dialyse mußte.

»Und dann hätte sie fast aus Versehen seinen Zwillingsbruder geheiratet«, fügt Kate hinzu.

»Vergeßt nicht, daß er bei dem Bootsunfall ums Leben gekommen ist. Jedenfalls für zwei Monate.« Meine Mutter steuert auch etwas bei, und mir fällt ein, daß sie die Sendung ja auch mal angeguckt hat, bei Kate im Krankenhaus.

Jetzt erst scheint Kate das Outfit meiner Mutter zu bemerken. »Was hast du denn da an?«

»Ach das. Das schick ich zurück.« Sie stellt sich vor mich, damit ich ihr den Reißverschluß öffnen kann. Jeder anderen Mutter mit so einem Versandhausbestellzwang würde man dringend zu einer Therapie raten. Bei meiner Mutter kann man es wahrscheinlich als gesunden Ausgleich betrachten. Ich frage mich, was ihr daran gefallen mag; die Illusion, für eine Weile in die Haut von jemand anderem zu schlüpfen, oder die Möglichkeit, etwas zurückschicken zu können, wenn es ihr nicht gefällt? Sie sieht Kate an, eindringlich. »Dir tut auch wirklich nichts weh?«

Sobald meine Mutter gegangen ist, sinkt Kate ein wenig in sich zusammen. Nur so läßt es sich beschreiben – wenn ihr plötzlich die Farbe aus dem Gesicht weicht, wenn sie auf dem Kissen zu verschwinden scheint. Je kränker sie wird, desto weniger wird sie, und ich habe Angst, daß ich eines Morgens wach werde und sie gar nicht mehr sehen kann. »Weg da«, befiehlt Kate. »Du stehst mir im Bild.«

Also stehe ich auf und setze mich auf mein Bett. »Das ist doch nur die Vorschau für morgen.«

»Trotzdem, wenn ich heute abend sterbe, will ich wenigstens wissen, was ich verpasse.«

Ich schiebe mir mehrere Kissen unter den Kopf. Kate hat sich wie üblich alle weichen unter den Nagel gerissen, alle, die sich nicht anfühlen wie Steine im Nacken. Angeblich hat sie das verdient, weil sie drei Jahre älter ist als ich oder weil sie krank ist oder weil der Mond im Wassermann steht – es gibt immer einen Grund. Ich schiele auf den Fernseher, wünschte, ich könnte ein bißchen zappen, weiß aber, daß ich nicht den Hauch einer Chance habe. »Preston sieht aus, als wäre er aus Plastik.«

»Und wieso hast du dann gestern nacht seinen Namen ins Kopfkissen geflüstert?«

»Klappe«, sage ich.

»Selber Klappe.« Dann lächelt Kate mich an. »Wahrscheinlich ist er sowieso schwul. So eine Verschwendung, wo die Fitzgerald-Schwestern doch –« Sie zuckt zusammen und bricht mitten im Satz ab, und ich rolle mich näher zu ihr.

»Kate?«

Sie reibt sich das Kreuz. »Schon gut.«

Es sind ihre Nieren. »Soll ich Mom holen?«

»Noch nicht.« Sie streckt eine Hand zwischen unsere Betten, die gerade so weit auseinander stehen, daß wir uns berühren können, wenn wir es beide wollen. Auch ich strecke eine Hand aus. Als wir klein waren, haben wir manchmal diese Brücke gebaut und ausprobiert, wie viele Barbiepuppen wir darauf balancieren konnten.

In letzter Zeit habe ich Alpträume, in denen ich zerhackt werde, in so kleine Stücke, daß ich nicht mehr zusammengesetzt werden kann.

Mein Vater sagt, ein Feuer im Haus geht von alleine aus, es sei denn, du öffnest ein Fenster, denn das gibt ihm Nahrung. Ich glaube, genau das mache ich, wenn man es recht überlegt. Aber mein Dad sagt auch, wenn die Flammen dir schon an den Fersen lecken, mußt du ein oder zwei Wände einreißen, wenn du davonkommen willst. Also hole ich die Ledermappe unter meiner Matratze hervor, als Kate von ihren Medikamenten eingeschlafen ist, und gehe damit ins Bad, wo ich ungestört bin. Ich weiß, daß Kate in meinen Sachen schnüffelt – ich habe einen roten Faden zwischen die Zähne des Reißverschlusses geklemmt, um ihr auf die Schliche zu kommen, und der Faden ist zerrissen, aber es fehlt nichts. Ich drehe das Wasser in der Wanne an, damit es sich anhört, als hätte ich einen Grund, im Bad zu sein, setze mich auf den Fußboden und zähle.

Mit den zwanzig Dollar vom Pfandhaus habe ich 136,87 Dollar zusammen. Das wird nicht reichen, aber es muß trotzdem eine Lösung geben. Jesse hatte auch keine 2900 Dollar, als er seinen klapprigen Jeep gekauft hat, und die Bank hat ihm ein Darlehen gegeben. Natürlich mußten meine Eltern die Papiere unterschreiben, und ich bezweifele, daß sie das für mich tun werden. Ich zähle das Geld noch einmal, für den Fall, daß sich die Scheine wie durch ein Wunder vermehrt haben, aber nein, die Summe bleibt gleich. Und dann lese ich die Zeitungsausschnitte.

Campbell Alexander. Ein blöder Name, finde ich. Er hört sich an wie ein überteuerter Drink in einer Bar oder wie eine Brokerfirma. Aber der Mann hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz.

Um zum Zimmer meines Bruders zu gelangen, muß man das Haus verlassen, was genau in seinem Sinne ist. Als Jesse sechzehn wurde, zog er in die Mansarde über der Garage – ein prima Arrangement, denn er will nicht, daß meine Eltern mitbekommen, was er so treibt, und meine Eltern wollen es auch gar nicht unbedingt mitbekommen. Die Treppe in sein Reich wird von vier Winterreifen blockiert, einer Wand aus Kisten und einem umgekippten Eichenschreibtisch. Manchmal denke ich, Jesse baut die Hindernisse auf, um den Weg zu ihm noch schwieriger zu machen.

Ich klettere über das Gerümpel und steige die Treppe hoch, die vom Baß aus Jesses Stereoanlage vibriert. Es dauert fast fünf geschlagene Minuten, bis er mein Klopfen hört. »Was ist?« faucht er, als er die Tür einen Spalt öffnet.

»Kann ich reinkommen?«

Er überlegt kurz, tritt dann zurück und läßt mich herein. Das Zimmer ist ein Meer aus schmutziger Wäsche und Zeitschriften und Pappschachteln vom Chinesen. Es riecht wie ein verschwitzter Turnschuh. Die einzige saubere Stelle ist das Regal, wo Jesse seine besondere Sammlung aufbewahrt – ein silberner springender Jaguar, ein Mercedes-Stern, das Pferd eines Ford Mustang – Kühlerfiguren, die er angeblich irgendwo gefunden hat, aber ich bin nicht so blöd, daß ich ihm das abnehme.

Versteht mich nicht falsch – es ist nicht so, daß Jesse meinen Eltern egal wäre oder daß es sie nicht interessiert, wenn er sich Ärger einhandelt, sie haben einfach nur keine Zeit, sich darum zu kümmern, weil das Problem auf der Dringlichkeitsliste weiter unten steht.

Jesse ignoriert mich und macht weiter mit dem, womit er auf der anderen Seite dieses Chaos zugange war. Mein Blick fällt auf einen Wasserkocher, der vor einigen Monaten spurlos aus der Küche verschwunden ist und jetzt auf Jesses Fernseher steht. Vom Deckel aus führt ein dünnes Kupferrohr nach unten durch einen Plastikmilchkrug voller Eis und weiter in ein Einmachglas. Jesse ist vielleicht ein verkappter Krimineller, aber er ist ein Genie. Als ich die Vorrichtung anfassen will, dreht Jesse sich um. »He!« Er kommt förmlich über die Couch geflogen und schlägt meine Hand weg. »Du ruinierst mir noch die Kühlschlange.«

»Das Ding ist doch wohl nicht das, wofür ich es halte?«

Ein freches Grinsen schleicht sich in sein Gesicht. »Kommt drauf an, wofür du es hältst.« Er nimmt das Einmachglas, so daß die Flüssigkeit jetzt auf den Teppich tropft. »Probier mal.«

Für einen Destillierapparat Marke Eigenbau ist der Selbstgebrannte nicht von schlechten Eltern. Ein Inferno rast mir durch Bauch und Beine, und ich sinke auf die Couch nieder. »Ekelhaft«, keuche ich.

Jesse lacht und nimmt auch einen Schluck. »Und was willst du von mir?«

»Wie kommst du darauf, daß ich was von dir will?«

»Weil sich keiner von euch hier blicken läßt, nur um mich zu besuchen«, sagt er und setzt sich auf die Armlehne der Couch. »Und wenn es um Kate ginge, hättest du’s schon gesagt.«

»Aber es geht um Kate. Indirekt.« Ich drücke meinem Bruder die Zeitungsausschnitte in die Hand. Sie können die Sache besser erklären als ich. Er überfliegt sie, blickt mir dann in die Augen. In seinen ist ein Hauch Silber, was so verblüffend ist, daß du manchmal, wenn er dich direkt ansieht, völlig vergißt, was du eigentlich sagen wolltest.

»Leg dich nicht mit dem System an, Anna«, sagt er verbittert. »Wir haben hier alle unsere festen Rollen. Kate spielt die Märtyrerin. Ich bin die große Enttäuschung. Und du, du bist der Friedensengel.«

Er glaubt mich zu kennen, aber das gilt auch umgekehrt – und wenn es um Spannungen geht, kann Jesse nicht widerstehen. Ich blicke ihn unverwandt an. »Wer sagt das?«

Jesse ist damit einverstanden, auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude auf mich zu warten. Er tut tatsächlich, was ich ihm sage, und das ist bisher so gut wie noch nie vorgekommen. Ich gehe nach vorn zum Haupteingang, der von zwei häßlichen Figuren bewacht wird.

Die Kanzlei von Campbell Alexander liegt im zweiten Stock. Die Wände sind holzgetäfelt und haben die Farbe einer Fuchsstute, und als ich auf den dicken Orientteppich auf dem Boden trete, sinken meine Turnschuhe zwei Zentimeter ein. Die schwarzen Pumps der Sekretärin sind so glänzend poliert, daß ich mein Gesicht darin sehen kann. Ich schiele nach unten zu meinen abgeschnittenen Jeans und den Sneakers, die ich letzte Woche aus Langeweile mit einem Textmarker tätowiert habe.

Die Sekretärin hat einen perfekten Teint und beeindruckend geschwungene Augenbrauen und einen honigsüßen Mund, und den benutzt sie, um den Menschen, mit dem sie gerade telefoniert, nach Strich und Faden runterzuputzen. »Das kann ich unmöglich einem Richter sagen. Bloß weil Sie keine Lust haben, sich Klemans Gebrüll anzuhören, muß ich das noch lange nicht … nein, die Gehaltserhöhung war für die ausgezeichnete Arbeit, die ich hier mache, und für den Bockmist, mit dem ich es hier tagtäglich zu tun habe, und übrigens, wo wir schon mal dabei sind –« Sie hält den Hörer vom Ohr weg. Ich höre einen Summton, der andere hat aufgelegt. »Mistkerl«, murmelt sie und scheint erst dann zu merken, daß ich einen Meter vor ihr stehe. »Ja bitte?«

Sie mustert mich von Kopf bis Fuß und scheint mich in mancherlei Hinsicht unzulänglich zu finden. Ich recke das Kinn und gebe mich um einiges cooler, als mir zumute ist. »Ich habe einen Termin bei Mr. Alexander. Um vier Uhr.«

»Deine Stimme«, sagt sie. »Am Telefon klangst du nicht so –«

Jung?

Sie lächelt unbehaglich. »Wir vertreten keine Jugendlichen, grundsätzlich nicht. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Anwälte empfehlen, die –«

Ich hole tief Luft. »Nein«, falle ich ihr ins Wort, »da liegen Sie falsch. Smith gegen Whately, Edmunds gegen Womens und Infants Hospital und Jerome gegen die Diözese Providence, alles Fälle, wo die Kläger unter achtzehn waren. Alle drei Prozesse hat Mr. Alexander gewonnen. Und das waren nur die im letzten Jahr.«

Die Sekretärin blinzelt mich erstaunt an. Dann wärmt ein Lächeln ihr Gesicht, als hätte sie doch noch beschlossen, mich nett zu finden. »Wenn das so ist, dann nimm doch bitte schon mal in Mr. Alexanders Büro Platz«, sagt sie und steht auf, um mir den Weg zu zeigen.

Selbst wenn ich jede Minute meines restlichen Lebens mit Lesen verbringen würde, glaube ich nicht, daß ich die Riesenmenge an Wörtern bewältigen könnte, die an den Wänden von Campbell Alexanders Büro aufgereiht sind. Ich überschlage es im Kopf – wenn auf jeder Seite rund 400 Wörter sind und jedes der juristischen Bücher 400 Seiten hat und auf jedem Regalbrett zwanzig Bücher stehen und jedes Regal sechs Bretter hat – tja, dann macht das schon über neunzehn Millionen Wörter pro Regal.

Ich bin allein in seinem Büro, lange genug, um mich umzuschauen. Sein Schreibtisch ist penibel aufgeräumt, auf der Schreibtischunterlage könnte man Fingerfußball spielen. Es gibt kein einziges Foto, weder von einer Ehefrau noch von einem Kind. Und obwohl das Zimmer absolut makellos ist, steht ein Napf mit Wasser auf dem Boden.

Ich denke mir dafür Erklärungen aus: ein Swimmingpool für eine Ameisenarmee, ein primitiver Luftbefeuchter, eine Fata Morgana.

Als ich mich gerade vorbeuge, um das Ding anzufassen und festzustellen, ob es real ist, fliegt die Tür auf. Ich kippe fast aus dem Sessel und sehe mich Auge in Auge einem deutschen Schäferhund gegenüber, der hereingekommen ist. Er bedenkt mich mit einem bohrenden Blick, trottet dann zu dem Napf hinüber und fängt an zu trinken.

Auch Campbell Alexander kommt herein. Er hat schwarzes Haar, und er ist mindestens so groß wie mein Dad – über ein Meter achtzig – mit einem kantigen Kinn und Augen, die wie gefroren aussehen. Er schält sich aus seinem Jackett und hängt es ordentlich hinten an die Tür, zieht dann eine Akte aus einem Schrank, ehe er zu seinem Schreibtisch hinübergeht. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, fängt er an zu reden. »Ich kaufe keine Kekse von den Girl Scouts«, sagt Campbell Alexander. »Jeden Tag eine gute Tat geht einfach über meine Kräfte. Ha.« Er lacht über seinen eigenen Witz.

»Ich verkaufe nichts.«

Er blickt mich neugierig an, drückt dann einen Knopf an seiner Sprechanlage. »Kerri«, sagt er, als sich die Sekretärin meldet. »Was ist das hier in meinem Büro?«

»Ich möchte Sie engagieren«, sage ich.

Der Anwalt läßt den Knopf der Sprechanlage los. »Daraus wird wohl nichts.«

»Sie wissen ja nicht mal, worum es geht.«

Ich mache einen Schritt nach vorn – der Hund ebenso. Erst jetzt fällt mir auf, daß er eine von diesen Westen mit einem roten Kreuz drauf trägt, wie ein Lawinensuchhund. Automatisch strecke ich die Hand aus, um ihn zu streicheln. »Nicht«, sagt Alexander. »Judge ist ein Servicehund.«

Ich ziehe die Hand zurück. »Aber Sie sind doch gar nicht blind. Was fehlt Ihnen denn dann?«

Kaum ist mir die Frage herausgerutscht, würde ich sie am liebsten zurücknehmen. Schließlich habe ich zigmal miterlebt, wie Kate sich die Frage von aufdringlichen Leuten anhören mußte.

»Ich habe eine eiserne Lunge«, sagt Campbell Alexander knapp, »und der Hund paßt auf, daß ich nicht zu nah an Magneten rangehe. Also, wärst du jetzt wohl so freundlich zu gehen? Meine Sekretärin nennt dir jemanden, der –«

Aber ich kann noch nicht gehen. »Haben Sie wirklich Gott verklagt?« Ich hole alle Zeitungsausschnitte hervor und streiche sie auf dem nackten Schreibtisch glatt.

Ein Muskel in seiner Wange zuckt, und dann nimmt er den Artikel, der obenauf liegt. »Ich habe die Diözese von Providence verklagt. Mein Mandant war ein Junge aus einem Waisenhaus der Diözese, der eine experimentelle Behandlung mit fötalem Gewebe brauchte. Die Diözese sah darin einen Verstoß gegen das Zweite Vatikanische Konzil. Es macht als Schlagzeile allerdings weit mehr her, wenn man sagt, daß ein Neunjähriger Gott verklagt, weil er im Leben benachteiligt wurde.« Ich blicke ihn bloß an. »Dylan Jerome«, fährt er fort, »wollte Gott verklagen, weil der sich nicht genug um ihn gekümmert hat.«

Es hätte mich nicht gewundert, wenn jetzt ein Regenbogen mitten auf dem großen Mahagonitisch erschienen wäre. »Mr. Alexander«, sage ich, »meine Schwester hat Leukämie.«

»Das tut mir leid. Aber selbst wenn ich bereit wäre, noch einen Prozeß gegen Gott zu führen, was nicht der Fall ist, kannst du nicht für jemand anderen Klage erheben.«

Ich müßte ihm viel zuviel erklären – mein Blut, das in die Venen meiner Schwester fließt; die Krankenschwestern, die mich festhalten, um mir Blut abzuzapfen, weil meine Schwester weiße Blutkörperchen braucht; der Arzt, der sagt, beim ersten Mal hätte es nicht gereicht. Die blauen Flecke und die Schmerzen im Knochen, nachdem ich Knochenmark gespendet habe; die Spritzen, die meine Stammzellen vermehren sollen, damit für meine Schwester welche übrig sind. Die Tatsache, daß ich nicht krank bin, aber es durchaus werden könnte. Die Tatsache, daß ich nur geboren wurde, damit ich für Kate abgeerntet werden kann. Die Tatsache, daß selbst jetzt eine schwerwiegende Entscheidung über mich getroffen wird, ohne daß es jemand für nötig hielt, die Person zu fragen, die es am ehesten verdient hätte, ihre Meinung dazu zu äußern.

Ich müßte ihm viel zuviel erklären, deshalb sage ich nur: »Ich will nicht Gott verklagen. Bloß meine Eltern. Ich verlange das Recht, über meinen Körper selbst zu bestimmen.«

CAMPBELL

Wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus.

Das war ein Spruch von meinem Vater, dem ersten Campbell Alexander, und ich sehe darin den Grundstein des amerikanischen Rechtssystems. Das bedeutet, wenn jemand in die Ecke gedrängt wird, versucht er mit allen Mitteln, zurück in die Mitte zu gelangen. Manche setzen dabei die Fäuste ein, andere gehen vor Gericht. Und darüber freue ich mich besonders.

Am Rand meines Schreibtisches hat Kerri die Nachrichten für mich genauso arrangiert, wie ich es möchte – dringende stehen auf grünen Post-it-Zetteln, weniger eilige auf gelben, in säuberlichen Reihen untereinander wie bei einer Patience. Eine Telefonnummer springt mir ins Auge, und ich runzele die Stirn, schiebe dann den grünen Zettel auf die gelbe Seite. Ihre Mutter hat viermal angerufen!!! hat Kerri geschrieben. Dann überlege ich es mir anders, zerreiße den Zettel und werfe ihn in den Papierkorb.

Das Mädchen mir gegenüber wartet auf eine Antwort, die ich bewußt hinauszögere. Sie sagt, sie möchte ihre Eltern verklagen. Das möchte praktisch jeder Teenager auf diesem Planeten. Aber sie möchte das Recht auf ihren Körper erstreiten. Genau solche Fälle meide ich wie die Pest – sie sind viel zu aufwendig und machen mich zum Babysitter eines Mandanten. Seufzend stehe ich auf. »Wie heißt du noch mal?«

»Ich habe meinen Namen noch nicht gesagt.« Sie setzt sich aufrechter hin. »Ich heiße Anna Fitzgerald.«

Ich öffne die Tür und brülle meiner Sekretärin zu: »Kerri! Suchen Sie doch für Ms. Fitzgerald die Nummer von der Frauenberatung raus, ja?«

»Was?« Als ich mich umdrehe, steht das Mädchen. »Frauenberatung?«

»Hör zu, Anna, ich gebe dir jetzt einen kleinen Rat. Deine Eltern zu verklagen, weil sie dir nicht die Pille erlauben oder nicht zulassen wollen, daß du abtreibst, ist so, als würdest du mit Kanonen auf Spatzen schießen. Spar dir dein Taschengeld und geh zu der Beratungsstelle. Die sind besser dazu geeignet, dir bei deinem Problem zu helfen.«

Zum ersten Mal, seit ich mein Büro betreten habe, sehe ich sie richtig an. Wut umgibt sie wie ein elektrisches Kraftfeld. »Meine Schwester ist todkrank, und meine Mutter will, daß ich für sie eine Niere spende«, sagt sie aufgebracht. »Ich glaube kaum, daß das Problem mit einer Handvoll kostenloser Kondome gelöst werden kann.«

Kennen Sie das auch, diesen Augenblick dann und wann, wenn sich das ganze Leben plötzlich vor einem erstreckt wie ein Weg, der sich gabelt, und obwohl man sich bereits für einen entschieden hat, schielt man die ganze Zeit zu dem anderen rüber, weil man sicher ist, einen Fehler gemacht zu haben? Kerri will mir den Zettel mit der Telefonnummer bringen, um die ich sie gebeten habe, aber ich schließe die Tür, ohne ihn entgegenzunehmen, und gehe zurück zu meinem Schreibtisch. »Niemand kann dich zwingen, eine Niere zu spenden, wenn du das nicht willst.«

»Ach ja?« Sie beugt sich vor und zählt an den Fingern ab. »Ich war gerade geboren, da hab ich meiner Schwester Nabelschnurblut gespendet. Sie hat Leukämie – APL –, und meine Zellen haben sie in Remission gebracht. Bei ihrem nächsten Rückfall war ich fünf, und mir wurden Lymphozyten entnommen, dreimal, weil die Ärzte einfach nicht genug kriegten. Als das nicht mehr funktionierte, haben sie mir Knochenmark für eine Transplantation entnommen. Wenn Kate eine Infektion hatte, mußte ich Granulozyten spenden. Als sie wieder einen Rückfall hatte, brauchte sie von mir periphere Blutstammzellen.«

Das medizinische Vokabular des Mädchens könnte so manchen meiner bezahlten Experten vor Neid erblassen lassen. Ich nehme einen Notizblock aus einer Schublade. »Dann hast du also schon öfter freiwillig für deine Schwester gespendet.«

Sie zögert, schüttelt dann den Kopf. »Ich wurde nie gefragt.«

»Hast du deinen Eltern gesagt, daß du keine Niere spenden möchtest?«

»Sie hören sowieso nicht zu, wenn ich was sage.«

»Vielleicht doch, wenn du sagst, daß du bei mir warst.«

Sie senkt den Blick, und die Haare fallen ihr ins Gesicht. »Sie nehmen gar nicht richtig Notiz von mir, es sei denn, sie brauchen Blut von mir oder so. Ich wäre nicht mal auf der Welt, wenn Kate nicht krank wäre.«

Ein Erbe und einer in Reserve, das war eine Sitte, die meine Vorfahren in England praktizierten. Es klang gefühllos, ein zweites Kind zu bekommen, nur für den Fall, daß das erste stirbt, aber es war einmal ausgesprochen praktisch. Auch wenn es dem Mädchen vor mir nicht gefällt, ein Ersatz zu sein, aber es werden tagtäglich Kinder aus nicht gerade honorigen Gründen gezeugt: um eine schlechte Ehe zu kitten, um den Familiennamen am Leben zu halten, um das Abbild eines Elternteils abzugeben.

»Sie haben mich gekriegt, damit ich Kate rette«, erklärt das Mädchen. »Sie sind von einem Spezialisten zum anderen gegangen und haben schließlich den Embryo ausgesucht, der genetisch perfekt zu Kate passen würde.«

Im Studium wurden Ethikseminare angeboten, aber die galten entweder als Lachnummer oder als Widerspruch in sich, und ich habe sie mir meistens geschenkt. Doch jeder, der regelmäßig CNN guckt, weiß über die Kontroversen der Stammzellenforschung Bescheid. Ersatzteilbabys, Designerbabys, die Wissenschaft von morgen, um die Kinder von heute zu retten.

Ich klopfe mit dem Stift auf den Schreibtisch, und Judge – mein Hund – kommt näher. »Was passiert, wenn du deiner Schwester keine Niere spendest?«

»Dann stirbt sie.«

»Und das nimmst du in Kauf?«

Annas Mund bildet eine dünne Linie. »Ich bin doch hier, oder?«

»Ja, schon. Mich würde bloß interessieren, warum du dich gerade jetzt wehren möchtest, nach der ganzen Zeit.«

Sie blickt auf die Bücherregale. »Weil es nie aufhört«, sagt sie schlicht.

Plötzlich scheint ihr etwas einzufallen. Sie greift in ihre Tasche und legt eine Handvoll zerknüllte Geldscheine und Münzen auf meinen Schreibtisch. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich kann Sie bezahlen. Das sind 136,87 Dollar. Ich weiß, das reicht nicht, aber irgendwie krieg ich schon noch mehr zusammen.«

»Ich berechne zweihundert die Stunde.«

»Vielleicht könnte ich Ihren Hund spazierenführen oder so.«

»Servicehunde werden von ihren Herrchen spazierengeführt.« Ich zucke die Achseln. »Wir finden schon eine Lösung.«

»Sie können nicht umsonst mein Anwalt sein«, wendet sie ein.

»Na schön, dann polierst du eben den Türknauf von meinem Büro.« Ich bin weiß Gott kein wohltätiger Mensch, aber juristisch gesehen ist dieser Fall so gut wie gewonnen: Sie will keine Niere hergeben. Und kein auch nur halbwegs vernünftiges Gericht wird sie dazu zwingen. Ich muß nicht großartig recherchieren. Die Eltern werden klein beigeben, bevor es zum Prozeß kommt, und schon ist die Sache erledigt. Außerdem bringt mir der Fall jede Menge Publicity. »Ich stelle beim Familiengericht einen Antrag auf Entlassung aus der elterlichen Gewalt in medizinischen Fragen«, sage ich.

»Und dann?«

»Dann gibt es eine Anhörung, und das Gericht bestellt für dich einen sogenannten Verfahrenspfleger, das ist jemand –«

»– der dazu ausgebildet ist, Kinder vor dem Familiengericht zu vertreten und zu betreuen, der entscheidet, was für sie am besten ist«, sagt Anna auf. »Wieder ein Erwachsener, der entscheidet, was mit mir passiert.«

»Tja, so funktioniert nun mal das Gesetz, und da kommen wir nicht drum herum. Aber ein Verfahrenspfleger ist theoretisch allein für dich da, nicht für deine Schwester oder deine Eltern.«

Sie schaut zu, wie ich mir ein paar Notizen mache. »Stört es Sie, daß Sie falsch herum heißen?«

»Was?«

»Campbell Alexander. Ihr Nachname ist Ihr Vorname, und umgekehrt.« Sie stutzt. »Oder eine Suppe.«

»Und was hat das mit deinem Fall zu tun?«

»Nichts«, gibt Anna zu, »bloß daß Ihre Eltern eine ganz schön schlechte Entscheidung für Sie getroffen haben.«

Ich lange über den Schreibtisch und gebe ihr meine Karte. »Wenn du Fragen hast, ruf mich an.«

Sie nimmt sie und fährt mit den Fingern über meinen erhaben gedruckten Namen. Der falsch herum ist. Du liebe Güte. Dann beugt sie sich über den Schreibtisch, schnappt sich meinen Notizblock und reißt unten ein Stück ab. Sie borgt sich meinen Stift, schreibt etwas auf und gibt mir den Zettel. Ich werfe einen Blick darauf:

Anna 555.3211

»Falls Sie Fragen haben«, sagt sie.

Als ich hinaus an den Empfang gehe, ist Anna verschwunden und Kerri sitzt an ihrem Schreibtisch, auf dem sie einen Versandhauskatalog aufgeschlagen hat. »Wußten Sie, daß man in den Segeltuchtaschen von L. L. Bean Eis transportieren konnte?«

»Ja.« Und Wodka mit Bloody Mary. Alles zusammen jeden Samstagmorgen vom Cottage zum Strand geschleppt. Ach ja, meine Mutter hat angerufen.

Kerri hat eine Tante, die ihr Geld als Hellseherin verdient, und ab und an setzt sich bei ihr diese genetische Vorbelastung durch. Aber vielleicht arbeitet sie einfach schon so lange für mich, daß sie die meisten meiner Geheimnisse kennt. Jedenfalls weiß sie, was ich gerade denke. »Sie hat gesagt, Ihr Vater hat was mit einer Siebzehnjährigen angefangen, und Diskretion ist für ihn ein Fremdwort, und sie geht freiwillig in die Klapsmühle, wenn Sie sie nicht bis spätestens –« Kerri schaut auf ihre Uhr. »Ach du Schreck.«

»Wie oft hat sie diese Woche schon damit gedroht?«

»Erst dreimal«, sagt Kerri.

»Dann sind wir ja noch weit unter dem Durchschnitt.« Ich beuge mich über den Schreibtisch und klappe den Katalog zu. »Zeit zum Geldverdienen, Ms. Donatelli.«

»Was liegt an?«

»Das Mädchen von eben, Anna Fitzgerald –«

»Frauenberatungsstelle?«

»Nein, nein«, sage ich. »Wir vertreten sie. Ich diktiere Ihnen gleich einen Antrag auf Entlassung aus der elterlichen Gewalt in medizinischen Fragen. Der muß morgen beim Familiengericht sein.«

»Im Ernst? Sie vertreten sie?«

Ich lege mir eine Hand aufs Herz. »Es verletzt mich, daß Sie eine so schlechte Meinung von mir haben.«

»Ich hab eher an Ihr Portemonnaie gedacht. Wissen ihre Eltern Bescheid?«

»Sie erfahren es morgen.«

»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?«

»Wie bitte?«

Kerri schüttelt den Kopf. »Wo soll sie denn wohnen?«

Die Frage läßt mich stutzen. Daran hatte ich wirklich nicht gedacht. Aber ein Mädchen, das seine Eltern verklagt, wird sich unter ein und demselben Dach mit ihnen nicht sonderlich wohl fühlen, sobald die Klageschrift offiziell überstellt wurde.

Plötzlich ist Judge an meiner Seite und stupst mit der Nase gegen meinen Oberschenkel. Ich schüttele genervt den Kopf. Tolles Timing. »Ich brauche fünfzehn Minuten«, sage ich zu Kerri. »Ich ruf Sie dann.«

»Campbell«, sagt Kerri mit Nachdruck, »Sie können von einem Kind nicht erwarten, daß es allein zurechtkommt.«

Ich gehe zurück in mein Büro. Judge folgt mir und bleibt direkt hinter der Tür stehen. »Das ist nicht mein Problem«, sage ich. Dann mache ich die Tür zu, schließe ab und warte.

SARA

1990 Der Bluterguß hat die Größe und Form eines vierblättrigen Kleeblatts und befindet sich genau in der Mitte zwischen Kates Schulterblättern. Jesse entdeckt ihn, während beide in der Badewanne sind. »Mommy«, fragt er, »heißt das, sie hat Glück?«

Ich versuche zunächst, ihn wegzureiben, weil ich ihn für Schmutz halte, ohne Erfolg. Kate, zwei Jahre alt, blickt, während ich die Stelle untersuche, mit ihren kobaltblauen Augen zu mir hoch. »Tut das weh?« frage ich, und sie schüttelt den Kopf.

Irgendwo in der Diele hinter mir erzählt mir Brian von seinem Tag. Er riecht schwach nach Rauch. »Der Typ kauft eine Kiste teurer Zigarren«, sagt er, »und läßt sie für 15 000 Dollar gegen Feuer versichern. Und auf einmal verlangt er von der Versicherung sein Geld, weil alle Zigarren in einer Reihe von kleinen Bränden vernichtet wurden.«

»Er hat sie geraucht?« sage ich, während ich Jesse den Schaum aus den Haaren spüle.

Brian lehnt sich gegen den Türrahmen. »Genau. Aber das Gericht hat befunden, die Versicherung habe die Zigarren ja schließlich feuerversichert, ohne zu definieren, welche Art von Feuer denn gemeint sei.«

»He, Kate, tut es jetzt weh?« fragt Jesse und drückt mit dem Daumen fest auf den Bluterguß an der Wirbelsäule.

Kate heult auf, macht eine ruckartige Bewegung und spritzt mich mit Badewasser voll. Ich hebe sie aus der Wanne und reiche sie an Brian weiter. Wenn die beiden ihre hellen Blondköpfe zusammenstecken, gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Jesse kommt mehr auf mich – mager, dunkel, Denkernatur. Brian sagt, daran erkennen wir, daß unsere Familie vollständig ist: Wir haben beide unseren Klon. »Raus mit dir aus der Wanne«, sage ich zu Jesse.

Er steht auf, ein kleiner Sturzbach mit einem Vierjährigen in der Mitte, und schafft es auszurutschen, als er über den Wannenrand steigen will. Er schlägt hart mit dem Knie auf und bricht in Tränen aus.

Ich wickele ein Badetuch um Jesse und tröste ihn, während ich das Gespräch mit meinem Mann fortsetze. Wir unterhalten uns in der typischen Ehesprache, einem Morsekode, unterbrochen durch Wannenbäder und Abendessen und Gutenachtgeschichten. »Und wer hat dich als Zeugen vorgeladen?« frage ich Brian. »Der Beklagte?«

»Die Anklagevertretung. Die Versicherung hat die Entschädigung ausbezahlt und ihn dann wegen Brandstiftung in vierundzwanzig Fällen einbuchten lassen. Ich war der sachverständige Zeuge.«

Brian ist bei der Berufsfeuerwehr, er kann in einem verkohlten Gebäude genau die Stelle finden, wo das Feuer ausgebrochen ist: ein angekokelter Zigarettenstummel, ein freiliegender Draht. Jede Feuersbrunst fängt mit einem Funken an, man muß nur wissen, wonach man sucht.

»Das Gericht hat das Verfahren eingestellt, richtig?«

»Das Gericht hat ihn in jedem der vierundzwanzig Fälle zu einem Jahr Gefängnis verurteilt«, sagt Brian. Er stellt Kate auf den Fußboden und zieht ihr den Pyjama über den Kopf.

In meinem früheren Leben war ich Zivilanwältin. Ich habe wirklich mal geglaubt, das wäre mein Lebensinhalt – aber das war, bevor mir ein kleiner Steppke eine Handvoll zerdrückter Veilchen überreichte. Bevor ich erkannte, daß das Lächeln eines Kindes eine Tätowierung ist: unauslöschliche Kunst.

Meine Schwester Suzanne treibt das in den Wahnsinn. Sie ist ein Finanzgenie und hat bewiesen, daß auch Frauen in der Bank of Boston Karriere machen können. Ihrer Meinung nach bin ich eine Verschwendung von intellektuellem Potential. Aber ich finde, jeder Mensch muß herausfinden, was wirklich zu ihm paßt, und ich bin als Mutter wesentlich besser, als ich es als Anwältin je geworden wäre. Manchmal frage ich mich, ob es nur mir so geht oder ob es noch andere Frauen gibt, die gern auf eine Karriere verzichten.

Ich blicke auf, während ich Jesse trocken rubbele, und sehe, daß Brian mich anschaut. »Fehlt es dir, Sara?« fragt er leise.

Ich wickele unseren Sohn in das Badetuch ein und gebe ihm einen Kuß auf den Kopf. »Wie ein gezogener Zahn«, erwidere ich.

Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist Brian bereits aus dem Haus. Er arbeitet zwei Tage, zwei Nächte und hat dann vier Tage frei, bevor der Turnus erneut anfängt. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, daß es schon nach neun ist. Noch erstaunlicher ist, daß meine Kinder mich nicht geweckt haben. Im Morgenmantel laufe ich nach unten, wo Jesse auf dem Fußboden mit Bauklötzen spielt. »Hab schon gefrühstückt«, teilt er mir mit. »Hab dir auch Frühstück gemacht.«

Der Küchentisch ist mit Frühstücksflocken übersät, und unter dem Küchenschrank, in dem die Cornflakes-Packung steht, lehnt beängstigend schief ein Stuhl. Eine Milchspur führt vom Kühlschrank zur Schale.

»Wo ist Kate?«

»Schläft«, sagt Jesse. »Ich habe sie gekitzelt und alles.«

Meine Kinder sind ein natürlicher Wecker. Daß Kate so spät noch schläft, erinnert mich daran, daß ihr seit kurzem die Nase läuft, und dann frage ich mich, ob sie deshalb gestern abend so müde war. Ich gehe nach oben und rufe laut ihren Namen. Als ich in ihr Zimmer komme, dreht sie sich zu mir um und sieht mich an.

»Raus aus den Federn.« Ich ziehe die Jalousie hoch, lasse die Sonne über ihre Bettdecke fluten. Ich setze sie auf und reibe ihr den Rücken. »Komm, wir ziehen dich an«, sage ich und ziehe ihr den Pyjama über den Kopf.

An ihrer Wirbelsäule entlang zieht sich eine Reihe Blutergüsse, wie eine Kette aus kleinen blauen Juwelen.

»Anämie, stimmt’s?« frage ich den Kinderarzt. »Kinder in dem Alter kriegen doch keine Mononukleose, nicht wahr?«

Dr. Wayne nimmt das Stethoskop von Kates schmaler Brust und zieht ihr das rosa Sweatshirt herunter. »Könnte ein Virus sein. Ich würde ihr gern etwas Blut abnehmen und ein paar Tests machen.«

Jesse, der die ganze Zeit geduldig mit einem He-Man ohne Kopf spielt, horcht auf. »Hast du gehört, Kate, sie nehmen dir Blut weg.«

»Will nicht.«

»Das machen sie mit einer Nadel. Die ist dick und lang und damit pieksen sie dich –«

»Jesse«, warne ich ihn.

»Pieksen?« kreischt Kate. »Aua?«

Meine Tochter, die sich darauf verläßt, daß sie gefahrlos die Straße überqueren kann, wenn ich es sage, daß ich ihr das Fleisch in winzige Stücke schneide und sie vor allen möglichen schrecklichen Sachen wie großen Hunden und Dunkelheit und lauten Feuerwerkskörpern beschütze, starrt mich erwartungsvoll an. »Nur eine kleine Nadel«, verspreche ich.

Als die Arzthelferin mit einem Tablett, einer Spritze, einigen Fläschchen und einer Gummiaderpresse kommt, kreischt Kate los. Ich hole tief Luft. »Kate, sieh mich an.« Ihr Weinen verebbt zu einem leisen Schluckauf. »Das piekst nur ganz leicht.«

»Das ist gelogen«, flüstert Jesse.

Kate entspannt sich ein wenig. Die Arzthelferin legt sie auf den Untersuchungstisch und bittet mich, Kate an den Schultern festzuhalten. Ich sehe, wie die Nadel die weiße Haut an ihrem Arm durchbohrt, ich höre den plötzlichen Aufschrei – aber es fließt kein Blut. »Tut mir leid, Kleines«, sagt die Arzthelferin. »Ich muß es noch mal versuchen.« Sie zieht die Nadel heraus und sticht erneut zu. Kate heult noch lauter auf.

Kate wehrt sich nach Kräften, während das erste und zweite Probegläschen volläuft. Beim dritten gibt sie erschöpft auf. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.

Wir warten auf die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Jesse liegt im Wartezimmer mit dem Bauch auf dem Teppich und fängt sich Gott weiß was für Bazillen von all den Kindern ein, die hier gesessen haben. Ich will, daß der Arzt endlich kommt, mir sagt, ich soll Kate mit nach Hause nehmen und ihr reichlich Orangensaft zu trinken geben, und dann ein Rezept für Ceclor vor uns schwenkt wie einen Zauberstab.

Eine Stunde später ruft Dr. Wayne uns in sein Büro. »Die Ergebnisse sind ein bißchen problematisch«, sagt er. »Vor allem die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Die ist erheblich niedriger als normal.«

»Was bedeutet das?« In dem Augenblick verfluche ich mich dafür, daß ich Jura und nicht Medizin studiert habe. Ich weiß nicht mal, wozu die weißen Blutkörperchen da sind.

»Es ist nicht auszuschließen, daß sie eine Art Autoimmunschwäche hat. Es könnte aber auch bloß ein Laborfehler sein.« Er berührt Kates Haare. »Um auf Nummer Sicher zu gehen, schicke ich Sie am besten in die Hämatologie ins Krankenhaus. Für einen neuen Test.«

Ich denke: Der Mann macht Witze. Doch gleichzeitig sehe ich, wie sich meine Hand wie von selbst hebt und das Stück Papier nimmt, das Dr. Wayne mir hinhält. Kein Rezept, wie ich gehofft hatte, sondern ein Name. Ileana Farquad, Providence Hospital, Hämatologie/Onkologie.

»Onkologie.« Ich schüttele den Kopf. »Aber das ist Krebs.« Ich warte darauf, daß Dr. Wayne mir versichert, daß die Ärztin nur in beiden Abteilungen arbeitet, mir erklärt, daß beide Abteilungen sich lediglich ein Labor teilen und weiter nichts.

Er tut es nicht.

Ich rufe auf der Feuerwache an und erfahre, daß Brian zu einem Einsatz ausgerückt ist. Ein ärztlicher Notfall. Er ist vor zwanzig Minuten mit dem Rettungswagen los. Ich zögere und sehe hinunter auf Kate, die in sich zusammengesackt auf einem der Plastikstühle im Wartezimmer sitzt. Ein ärztlicher Notfall.

Ich glaube an schicksalhafte Überschneidungen im Leben, daß wir gewaltige, weitreichende Entscheidungen treffen, ohne daß uns das in dem Augenblick klar ist. Wenn wir zum Beispiel an einer roten Ampel die Schlagzeilen der Zeitung überfliegen und deshalb etwas verzögert bei Grün losfahren und nicht von dem Lkw erfaßt werden, der noch eben bei Rot auf die Kreuzung gerast ist. Wenn wir spontan in einen Coffee-Shop gehen und deshalb den Mann kennenlernen, den wir später heiraten werden, weil er gerade an der Theke in seiner Tasche nach Kleingeld kramt. Oder wenn wir unserem Mann ausrichten lassen, er soll zu uns kommen, nachdem wir uns stundenlang eingeredet haben, daß kein wichtiger Grund vorliegt.

»Verständigen Sie ihn über Funk«, sage ich. »Sagen Sie ihm, wir sind im Krankenhaus.«

Es ist tröstlich, Brian neben mir zu haben, als wären wir jetzt zwei Wachposten, eine doppelte Verteidigungslinie. Seit drei Stunden sind wir im Providence Hospital, und mit jeder Minute, die vergeht, fällt es mir schwerer, mir einzureden, daß Dr. Wayne sich vertan hat. Jesse schläft auf einem Plastikstuhl. Kate hat eine weitere traumatische Blutentnahme hinter sich, und man hat ihre Brust geröntgt, weil ich erwähnt habe, daß sie sich erkältet hat.

»Im fünften Monat«, sagt Brian vorsichtig zu dem Assistenzarzt, der ihm mit einem Klemmbrett gegenübersitzt. Dann sieht er mich an. »War das nicht im fünften, als sie sich gedreht hat?«

»Ich glaube ja.« Inzwischen hat uns der Arzt nach praktisch allem gefragt – was wir an dem Abend anhatten, als Kate gezeugt wurde, bis hin zu dem Tag, als sie das erste Mal einen Löffel halten konnte.

»Ihr erstes Wort?« fragt er.

Brian lächelt. »Dada.«

»Ich meine, wann.«

»Ach so.« Er runzelt die Stirn. »Ich glaube, da war sie knapp ein Jahr.«

»Entschuldigen Sie«, sage ich. »Können Sie mir sagen, warum das alles wichtig ist?«

»Das ist bloß die Anamnese, Mrs. Fitzgerald. Wir möchten möglichst alles über Ihre Tochter wissen, damit wir verstehen, was mit ihr nicht in Ordnung ist.«

»Mr. und Mrs. Fitzgerald?« Eine junge Frau in einem Laborkittel kommt auf uns zu. »Ich bin MTA bei Dr. Farquad. Sie möchte, daß ich bei Kate einen Blutgerinnungsstatus mache.«

Als sie ihren Namen hört, blickt Kate, die auf meinem Schoß sitzt, blinzelnd auf. Beim Anblick des Kittels zieht sie die Arme in die Ärmel ihres Sweatshirts.

»Reicht da kein Stich in den Finger?«

»Nein, das ist wirklich die einfachste Methode.«

Plötzlich muß ich daran denken, daß Kate, als ich mit ihr schwanger war, öfter Schluckauf bekommen hat. Dann zuckte mein Bauch stundenlang. Ich hatte keinerlei Kontrolle darüber.

»Glauben Sie«, sage ich leise, »daß ich so was hören möchte? Wenn Sie in die Cafeteria gehen und einen Kaffee bestellen, wäre es Ihnen dann recht, wenn jemand Ihnen eine Cola gibt, weil das vielleicht einfacher ist?«

»Sara.« Brians Stimme ist ein ferner Wind.

»Glauben Sie, es ist einfach für mich, hier mit meiner Tochter zu sitzen und keine Ahnung zu haben, was los ist und wozu die ganzen Tests gut sind? Glauben Sie, es ist einfach für sie? Seit wann können wir immer das tun, was am einfachsten ist?«

»Sara.« Erst als Brians Hand auf meine Schulter fällt, merke ich, wie stark ich zittere.

Ich warte noch ab, bis die Frau auf ihren Clogs, die laut auf dem Fliesenboden klappern, davongestürmt ist. Sobald sie außer Sicht ist, sinke ich in mich zusammen.

»Sara«, sagt Brian. »Was ist denn los mit dir?«

»Was mit mir los ist? Ich weiß nicht, Brian, weil keiner kommt und uns sagt, was ihr fehlt –«

Er schlingt die Arme um mich, Kate kauert zwischen uns. »Schsch«, sagt Brian. Er sagt, das alles gut wird, und zum ersten Mal in meinem Leben glaube ich ihm nicht.

Plötzlich kommt Dr. Farquad herein, die wir seit Stunden nicht gesehen haben. »Wie ich höre, hat es da ein kleines Problem mit dem Blutgerinnungsstatus gegeben.« Sie nimmt einen Stuhl und setzt sich vor uns hin. »Kates großes Blutbild hat einige abnorme Werte ergeben. Die Anzahl ihrer weißen Blutkörperchen ist sehr niedrig – 1,3. Das Hämoglobin beträgt 7,5, der Hämatokrit 18,4, ihre Blutplättchen liegen bei 81 000 und ihre neutrophilen Granulozyten bei 0,6. Solche Werte deuten manchmal auf eine Autoimmunkrankheit hin. Aber bei Kate wurden außerdem zwölf Prozent Promyelozyten und fünf Prozent Blasten festgestellt, und das deutet auf ein leukämisches Syndrom hin.«

»Leukämisch«, wiederhole ich. Das Wort ist zäh, schlüpfrig, wie Eiweiß.

Dr. Farquad nickt. »Leukämie ist Blutkrebs.«

Brian starrt sie nur an, die Augen unbewegt. »Was bedeutet das?«

»Sie müssen sich vorstellen, das Knochenmark wäre ein Kindergarten für Blutkörperchen im Entwicklungsstadium. Ein gesunder Körper bildet Blutkörperchen, die im Knochenmark bleiben, bis sie reif genug sind, um loszuziehen und Krankheiten zu bekämpfen oder zu gerinnen oder Sauerstoff zu transportieren oder wozu sie auch immer da sind. Unreife Blutkörperchen dagegen kreisen nur herum und sind außerstande, ihre Arbeit zu erledigen. Es ist nicht immer gleich besorgniserregend, wenn man bei einem großen Blutbild Promyelozyten findet, aber bei dem von Kate konnten wir unter dem Mikroskop Anomalien feststellen.« Sie blickt uns abwechselnd an. »Ich muß eine Knochenmarkspunktion vornehmen, um ganz sicher zu sein, aber wie es aussieht, hat Kate akute promyelozytäre Leukämie.«

Meine Zunge wird von dem Gewicht der Frage niedergedrückt, die Brian sich jetzt aus der Kehle ringt: »Wird sie … wird sie sterben?«

Ich möchte Dr. Farquad schütteln. Ich möchte ihr sagen, daß ich Kate das Blut für den Gerinnungsstatus selbst aus dem Arm zapfe, wenn sie dafür zurücknimmt, was sie gesagt hat. »APL ist eine sehr seltene Untergruppe der myeloischen Leukämie. Sie wird pro Jahr bei nur zwölfhundert Menschen diagnostiziert. Die Überlebensrate bei APL-Patienten liegt bei zwanzig bis dreißig Prozent, wenn sofort mit der Behandlung begonnen wird.«

Ich verdränge die Zahlen aus dem Kopf und klammere mich an den Rest des Satzes. »Es gibt eine Behandlung«, wiederhole ich.

»Ja. Mit einer aggressiven Behandlung haben myeloische Leukämien eine Überlebensprognose von neun Monaten bis zu drei Jahren.«

Letzte Woche stand ich mit Brian in der Tür von Kates Zimmer und habe gesehen, wie sie im Schlaf ihre Schmusedecke an sich drückte, einen Fetzen Stoff, den sie fast immer bei sich hat. Ich garantier dir, sagte ich zu Brian, davon trennt sie sich nie. Die muß ich ihr bestimmt noch in den Saum ihres Hochzeitskleides einnähen.

»Um die Knochenmarkspunktion kommen wir nicht herum. Wir sedieren sie mit einem leichten Narkotikum. Und die Entnahme für den Gerinnungsstatus machen wir, während sie schläft.« Die Ärztin beugt sich mitfühlend vor. »Ich kann Ihnen sagen, daß Kinder jede Statistik schlagen. Jeden Tag aufs neue.«

»Okay«, sagt Brian. Er klatscht in die Hände, wie ein Footballspieler, ehe er auf den Platz läuft. »Okay.«

Kate nimmt den Kopf von meiner Bluse. Ihre Wangen sind gerötet, ihre Miene argwöhnisch.

Hier liegt ein Fehler vor. Die Ärztin hat die Blutprobe von jemand anderem untersucht. Seht euch doch meine Tochter an, ihre glänzenden weichen Locken und ihr zartes Lächeln – so sieht doch kein Mensch aus, der langsam stirbt.

Ich hab sie erst seit zwei Jahren. Aber wenn ich alle Erinnerungen, alle Augenblicke nehmen und aneinanderfügen würde, sie würden endlos weit reichen.

Sie rollen ein Laken zusammen und legen es Kate unter den Bauch. Sie schnallen sie mit zwei langen Bändern am Untersuchungstisch fest. Eine Krankenschwester streichelt Kate die Hand, auch noch als die Narkosewirkung eingesetzt hat und sie schläft. Ihr unterer Rücken ist entblößt für die lange Nadel, die ihr aus dem Beckenkamm Knochenmark ziehen soll.

Als sie Kates Gesicht sanft zur Seite drehen, ist das Papiertuch unter ihrer Wange feucht. Meine Tochter lehrt mich, daß man zum Weinen nicht wach sein muß. Auf der Fahrt nach Hause überkommt mich plötzlich die Vorstellung, daß die Welt aufblasbar ist – Bäume und Gras und Häuser würden durch einen einzigen Nadelstich in sich zusammensacken. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Wagen nach links steuern und gegen den Jägerzaun des Kinderspielplatzes lenken würde, würden wir zurückfedern wie von einer Gummistoßstange.

Kate sitzt in ihrem Kindersitz und ißt Kinderkekse in Tierform. »Spielen«, befiehlt sie.

Im Rückspiegel ist ihr Gesicht strahlend. Gegenstände sind näher, als sie scheinen. Ich sehe, wie sie den ersten Keks hochhält. »Wie macht der Tiger?« bringe ich heraus.

»Rrroaaaa.« Sie beißt ihm den Kopf ab, schwenkt dann wieder einen Keks.

»Wie macht der Elefant?«

Kate kichert, trompetet dann durch die Nase.

Ich frage mich, ob es passieren wird, wenn sie schläft. Oder ob sie weinen wird. Ob irgendeine Krankenschwester da sein wird, die ihr was gegen die Schmerzen gibt. Ich stelle mir vor, wie mein Kind stirbt, während sie glücklich und lachend hinter mir sitzt.

»Wie Giraffe?« fragt Kate. »Giraffe?«

Ihre Stimme, sie ist so voller Zukunft. »Giraffen machen nichts«, antworte ich.

»Wieso?«

»Weil sie so geboren werden«, erwidere ich, und dann schwillt mir die Kehle zu.

Das Telefon klingelt, als ich von der Nachbarin zurückkomme, die netterweise auf Jesse aufpaßt, während wir uns um Kate kümmern. Wir haben für diese Situation kein Protokoll. Unsere einzigen Babysitter sind noch auf der High School. Alle vier Großeltern sind gestorben. Wir haben uns nie um Tagesmütter und dergleichen bemüht – für die Kinder bin ich zuständig.

Als ich in die Küche komme, telefoniert Brian. »Ja«, sagt er, »kaum zu glauben. Ich hab’s in dieser Saison noch zu keinem Spiel geschafft … wozu auch, wo sie ihn verkauft haben.« Unsere Blicke treffen sich, als ich Teewasser aufsetze. »Oh, Sara geht’s gut. Und den Kindern, ähm, denen auch. Alles klar. Grüß Lucy von mir. Danke für den Anruf, Don.« Er legt auf. »Don Thurman«, erklärt er. »Von der Feuerwehrschule, weißt du noch? Netter Kerl.«

Als er mich anschaut, fällt ihm das herzliche Lächeln vom Gesicht. Der Kessel pfeift los, doch keiner von uns beiden macht Anstalten, ihn von der Herdplatte zu nehmen. Ich blicke Brian an, verschränke die Arme.

»Ich konnte es nicht«, sagt er leise. »Sara, ich konnte es einfach nicht.«

Am Abend im Bett ist Brian ein Obelisk, eine von den Formen, die die Dunkelheit durchbrechen. Wir haben seit Stunden kein Wort gewechselt, aber ich weiß, daß auch er hellwach ist.

Das hier passiert, weil ich Jesse letzte Woche, gestern, gerade eben noch angeschrien habe. Es passiert, weil ich Kate nicht die M&Ms gekauft habe, die sie im Supermarkt haben wollte. Es passiert, weil ich mich ein einziges Mal, den Bruchteil einer Sekunde lang, gefragt habe, wie mein Leben wäre, wenn ich keine Kinder hätte. Es passiert, weil mir nicht klar war, wie gut ich es habe.

»Glaubst du, wir sind schuld?« fragt Brian.

»Schuld?« Ich drehe mich zu ihm um. »Wodurch?«

»Na, durch unsere Gene. Du weißt schon.«

Ich erwidere nichts.

»Die im Providence Hospital sind doch Stümper«, sagt Brian grimmig. »Weißt du noch, wie der Sohn von meinem Chef sich den linken Arm gebrochen hat und sie ihm den rechten eingegipst haben?«

Ich starre wieder an die Decke. »Nur damit du’s weißt«, sage ich lauter als beabsichtigt, »ich werde Kate nicht sterben lassen.«

Neben mir ertönt ein furchtbarer Laut – ein verwundetes Tier, ein Ertrinkender, der nach Luft schnappt. Dann preßt Brian das Gesicht gegen meine Schulter, schluchzt an meiner Haut. Er schlingt die Arme um mich und klammert sich an mich, als würde er das Gleichgewicht verlieren.

»Niemals«, sage ich, doch selbst in meinen Ohren hört es sich an, als nähme ich den Mund zu voll.

BRIAN

Alle zehn Grad, die ein Feuer heißer wird, verdoppelt es seine Größe. Das denke ich, als Funken aus dem Schornstein des Verbrennungsofens stieben. Der Dekan der medizinischen Fakultät der Brown University ringt neben mir die Hände. Ich schwitze in meiner dicken Jacke.

Wir sind mit einem Löschwagen, einem Leiterwagen und einem Rettungswagen da. Wir haben alle vier Seiten des Gebäudes überprüft. Wir haben bestätigt, daß niemand sich darin aufhält. Bis auf den Leichnam, der im Verbrennungsofen feststeckt und das Problem hier verursacht hat.

»Er war ein beleibter Mann«, sagt der Dekan. »Wir machen das mit allen Leichnamen, wenn die Anatomiekurse fertig sind.«

»He, Captain«, brüllt Paulie. Heute bedient er die Pumpe. »Red hat den Schlauch angeschlossen. Soll ich den Hydranten öffnen?«

Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt Wasser einsetzen soll. Der Ofen ist für rund 900 Grad ausgelegt. Über und unter dem Leichnam brennt Feuer.

»Und?« sagt der Dekan. »Wollen Sie nichts unternehmen?«

Das ist der größte Fehler, den Anfänger machen: die Annahme, daß die Bekämpfung eines Feuers zwangsläufig mit Wasser geschieht. Denn dadurch wird es manchmal nur schlimmer. In diesem Fall würde hier überall gefährlicher organischer Abfall herumfliegen. Ich denke, wir sollten den Ofen geschlossen halten und dafür sorgen, daß das Feuer nicht aus dem Schornstein austritt. Ein Feuer brennt nicht ewig. Irgendwann geht es von allein aus.

»Doch«, erwidere ich. »Und zwar abwarten.«