Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Delius Klasing

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

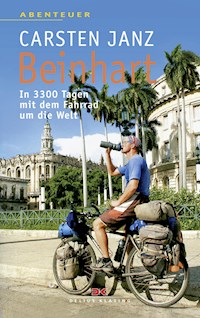

Carsten Janz ist Globetrotter aus Leidenschaft. Sesshaftigkeit war nie seine Sache, Sport und Bewegung umso mehr. Ausdauersport und Reisen sind die Fixpunkte, um die er schon als Jugendlicher sein Leben organisiert. Irgendwann reift der Entschluss, den Erdball komplett zu umrunden. Aus vielerlei Gründen kommt dafür nur das Fahrrad infrage, nicht zuletzt ist es die Vorliebe für sportliche Bewegung an frischer Luft. Vier Jahre arbeitet und spart Janz für den großen Trip. Im August 1998 startet er dann in Richtung Osten. Neun Jahre später, im Sommer 2007, trifft Carsten Janz unter großer Anteilnahme von Familie, Freunden, Funk und Fernsehen wieder in Hamburg ein – etwa 100 000 Kilometer hat er auf dem Fahrrad zurückgelegt! Aber natürlich ist er nicht nur gefahren: Er hat immer wieder Stops gemacht und sich Jobs gesucht, für die Reisekasse und manchmal auch aus Herzensgründen. Er hat sich die Welt genau angesehen, die er durchquerte, aber dabei sein Reiseziel nie aus den Augen verloren. Seine Berichte sprühen vom Leben, dem er begegnet ist. Sie sind direkt und ungeschminkt, gewitzt und authentisch. Und oft genug wird deutlich, was eine so lange Reise neben aller Abenteuerlichkeit wirklich ist: beinhart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Carsten Janz

BEINHART

In 3300 Tagen

mit dem Fahrrad um die Welt

Delius Klasing Verlag

1. Auflage

ISBN 978-3-7688-8306-1

Copyright © 2010 by Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld

Die Printausgabe dieses Werkes wurde mit der

ISBN 978-3-7688-2486-6 herausgegeben.

Fotos: Carsten Janz, Manfred Sander

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

www.kreutzfeldt.de

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch Teile daraus, nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.delius-klasing.de

Inhalt

7Vorwort

9Das letzte Stück Himmel – Rückkehr

12Alpencowboy in Saas-Fee

20Was soll das denn?

25Eine letzte Umarmung – Abfahrtstag

28Warmfahren bis Athen

32Kuddls Tod

35Auf der Teeroute durch die Türkei und Syrien

42Steiniger Weg durch Jordanien

51Nie wieder Gizeh!

55Himmel und Hölle in Pakistan

75Laoweis besichtigen: eine chinesische Leidenschaft

90»Thank you for teaching, Carl-sensei« – Als Lehrer in Japan

115Bodycheck – Überfall auf Borneo

123Goin’ walkabout in Down Under

144Auch das Stahlross braucht ein Ticket

152Von »Snowbirds« und anderen Tieren – Alaska und Kanada

166Supersized Americans: alles XXL

175Über Blumen und Müll in Mittelamerika

191Atemberaubende Anden

208»Really Carl, tell me more« – Cynthia aus Malawi

223Radelnde Massai in Kenia

230»Weißer Mann, gib mir ...« – Armenhaus Westafrika

248Mein erster Euro – Zurück in Europa

Anhang

257Ausrüstungsliste

263Statistik der Weltumradlung

267Danksagung

Vorwort

Alle Erlebnisse einer neunjährigen Reise zu Papier zu bringen, würde den Rahmen eines Buches sprengen. Die folgenden Erzählungen geben also keine Auskunft über den genauen Verlauf meiner Reiseroute, sie berichten nicht aus jedem einzelnen Land, das ich während meiner Weltumrundung besucht habe, sondern sie setzen Schlaglichter. Es sind Geschichten von Ereignissen, die mich besonders erfreut, fasziniert oder berührt, erschüttert oder verändert haben.

Sie zeigen in den verschiedensten Facetten, dass eine solche Reise viel mehr ist als tägliche beinharte Muskelarbeit. So manches Mal kam ich auch an meine mentalen Leistungsgrenzen. Ständig war ich mit Situationen konfrontiert, in denen Fantasie, Humor und Improvisationstalent gefordert waren. Denn schließlich war ich auch mein eigener Reiseleiter, Radmechaniker, Sprachlehrer, Organisator oder Koch, war Erste-Hilfe-Leistender, Krisen- und Ernährungsberater, Botschafter, Arbeitssuchender, Motivator, Diskussionspartner und Unterhalter.

Ich habe während dieser neun Jahre Neues erlebt und Bekanntes wiedergesehen, vieles über die Lebensgewohnheiten und Denkweisen der Menschen aus anderen Teilen der Welt erfahren – manches davon ist mir aber auch fremd geblieben. Vor allem aber habe ich ein freies und selbstbestimmtes Leben geführt.

Ich hoffe, meine Geschichten vermitteln einen Eindruck davon, welch ein unglaubliches Abenteuer es auch heutzutage noch sein kann, sich mit eigener Muskelkraft und seinen Siebensachen an Bord die Welt Kilometer für Kilometer zu erradeln.

Das letzte Stück Himmel – Rückkehr

»Warum machst du das, willst du berühmt werden?«

(Deutsche)

Er: »Guck dir sein Rad an, das ist total hinüber.

Und die Packtaschen, die sind auch total hinüber.«

Sie: »Ja, aber guck dir seine Beine an, die sind

überhaupt nicht hinüber, die sehen super aus.«

(Deutsches Ehepaar)

Nur noch um die Häuserecke herum und in den Hof einbiegen. 70 Menschen haben sich dort versammelt, überwiegend Familienmitglieder, aber auch direkte Nachbarn, der Pastor, der mich konfirmierte, Angestellte meiner Bank und einige wenige Bekannte, die mir die Treue gehalten haben. Vor allem aber sind die beiden Menschen anwesend, die in meinem Leben die wichtigste Rolle spielen, meine Mutter und mein Freund Manfred, den ich seit Schulzeiten kenne. Es sind die letzten Sekunden eines Projekts, das mir 13 Jahre lang nicht mehr aus dem Kopf ging. Vier Jahre in der Planung und neun Jahre in der Durchführung. 3293 Tage sind vergangen, seit ich genau hier erstmals in den Sattel stieg.

Beifall brandet auf, als ich um die Ecke biege, Rasseln werden gedreht und Menschen johlen. Hamburgfahnen und Luftballons schmücken den Hof. Im Hintergrund sind zwei Partyzelte aufgestellt, und über der Menschenmenge hängt ein großes Transparent, das mich willkommen heißt. Ich bremse mein Rad zum allerletzten Mal, reiße die Arme in die Höhe und umarme meine Mutter, die ich nach sieben Jahren zum ersten Mal wiedersehe. Tränen fließen. Ich schüttle Hände, umarme, küsse, empfange Geschenke und staune über Kinder, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind und die ich noch nie oder nur als Babys gesehen habe.

Man hat sogar eine Siegerehrung im Stil der Tour de France für mich arrangiert. Die beiden hübschesten Frauen aus der Verwandtschaft mussten sich opfern. Sie streifen mir das gelbe Siegertrikot über, es gibt Küsschen links und Küsschen rechts, und dann lasse ich den Korken einer Flasche Champagner knallen. Ein Fernsehteam des Norddeutschen Rundfunks dokumentiert das Ende einer Fahrradweltreise. Es freut mich besonders, dass eine Frau für den Dreh verantwortlich ist, mit der ich hier auf diesem Hof Cowboy und Indianer gespielt habe. Sie war damals meine »Squaw«. Antje ist heute Mitglied des Fernsehteams, das über meine Reise berichtet.

Ich bin in diesen Minuten relativ gefasst, obwohl es der vielleicht bedeutsamste Augenblick meines nunmehr 45-jährigen Lebens ist. Ich verspüre Stolz, Dankbarkeit und innere Ruhe. Stolz, weil ich die sportliche Leistung erbracht habe, 100 000 Kilometer Fahrrad zu fahren, Dankbarkeit, weil ich überlebt habe, und innerliche Entspanntheit, weil ich meinen großen Traum vollständig verwirklichen durfte.

Meine emotionalsten Momente hatte ich bereits während der letzten drei Wochen vor diesem Augenblick. Täglich wurde ich urplötzlich von Weinattacken überfallen. Manchmal waren sie so heftig, dass ich das Rad stoppen musste, um mich zu beruhigen. Immer wieder hatte ich Flashbacks, die mich gedanklich auf alle fünf Kontinente zurückführten. Es überwältigte mich, dass nun das gigantische Puzzle einer Radweltreise zusammengesetzt war. Es fehlte lediglich das allerletzte Stück Himmel oben links. Ich musste über viele Jahre sehr hart sein, meistens gegen mich selbst, aber manchmal auch gegen andere, um nicht emotional zerfressen zu werden. Mein Durchkommen war nicht immer sicher. Jetzt, wo ich symbolisch das letzte Stück Himmel in den Händen hielt, um es einzufügen, fiel diese Härte von mir ab und ich ließ meinen Gefühlen freien Lauf.

Zwei Tage vor Erreichen der Hafenstadt Trelleborg in Südschweden, wo ich eine Fähre nach Travemünde nehmen wollte, kniete ich wieder einmal weinend im Gras neben der Straße, mein Rad an den nächsten Baum gelehnt. Ein alter Mann kam auf mich zu und fragte, ob alles in Ordnung sei mit mir. Ich guckte hoch und antwortete leise: »Ja, alles okay, ich kann nur nicht glauben, dass ich nun, nach neun Jahren des Unterwegsseins, tatsächlich nach Hause fahre.« Er nickte nur, klopfte mir leicht auf die Schulter und humpelte weiter.

Das Weinen hatte eine geradezu therapeutische Wirkung auf mich, es war befreiend. Ich nahm in Dankbarkeit und Demut Abschied von meinem Leben als radelnder Vagabund.

Alpencowboy in Saas-Fee

»Carstili, bisch öben a Fischgrind.«

(Du bist eben ein Fischkopf)

(Arbeitskollegen über meine Herkunft aus Norddeutschland)

Winter 1993. Zwei Uhr morgens, 3500 Meter Höhe, zwölf Grad unter null, eine sternenklare Nacht. Schnee- und eisbedeckte Berggipfel und weit aufklaffende Gletscherspalten – das Panorama meines Arbeitsplatzes. Ich arbeite als Pistenfahrzeugfahrer in der Schweiz. Saas-Fee heißt das Bergdorf, nur acht Flugminuten mit dem Hubschrauber entfernt von seinem berühmten Nachbarn Zermatt und dessen noch berühmteren Berg, den die Einheimischen S’ Hörnli nennen, dem Matterhorn.

Ich fixiere die von den Scheinwerfern ausgeleuchteten Meter vor dem Pflug. Höchste Konzentration und eine exakte Handhabung des Geräts sind erforderlich, um perfekte Skipisten herzustellen. Meine Augen sind starr geworden, trocken, rot, und sie brennen, denn ich bin seit 18 Stunden im Einsatz. Ein ganz normaler Arbeitstag am Berg in den für diese Region ökonomisch wichtigen Wintermonaten. Die Skitouristen bezahlen eine Menge Franken, um auf 180 Kilometern Pisten Sport zu treiben, und sie verlangen dafür natürlich viel. Meine Aufgaben bestehen vorwiegend darin, Abfahrten zu präparieren, Gletscherspalten mit Schnee zuzuschütten, gefährliche Abschnitte zu sichern, dem Rettungsdienst bei Einsätzen Hilfe zu leisten und das eigene Fahrzeug instand zu halten.

Insbesondere die Stäbe des Kettenfahrzeugs sind wartungsintensiv, denn sie brechen im Einsatz auf eisigen und schneearmen Pisten und müssen ständig ausgewechselt werden.

Pistenfahrzeugfahrer: bei schönen Wetterbedingungen ein absoluter Traumjob vor einer traumhaften Kulisse. Der Blick reicht bis ins Berner Oberland.

So ein Bully, in dem der Fahrer ähnlich wie in einem modernen Bus sitzt, hat je nach Modell zwischen 130 und 330 PS. Vorn am Fahrzeug befindet sich ein Pflug, der unterschiedliche Arbeiten ausführen kann, und am hinteren Teil ist eine Schneefräse montiert, die den Schnee komprimiert. Sie kann dem jeweiligen Zustand des Schnees entsprechend im Anpressdruck und im Winkel verstellt werden. Das Fahren ist einfach und vergleichbar mit dem Autoscooter fahren auf dem Hamburger Dom: Gas geben und er fährt, Gas wegnehmen und der Pistenbully bleibt stehen. Der professionelle Einsatz dieses Gefährts in unterschiedlichem Gelände, auf steilen oder ausgesetzten Hängen, engen Trassen, in Neu- oder in Firnschnee, ist hingegen kompliziert, und es kann Jahre dauern, bis man es unter diesen unterschiedlichsten Bedingungen richtig beherrscht. Der Job ist gefährlich und man riskiert viel, wenn man erstmalig in einen Neuschneehang einfährt und nicht mit Sicherheit weiß, ob er die drei Tonnen Gewicht des Bullys hält. Hält er nicht, dann rutscht der Fahrer wie in einem Riesenschlitten mit rasender Geschwindigkeit den gesamten Hang hinunter, was besonders dann einen Adrenalinkick auslöst, wenn am Ende dieses Hangs ein 100 Meter tiefer Abgrund wartet oder eine 60 Meter tiefe, offene Gletscherspalte. In der Kabine die richtigen Handbewegungen zu machen, ist von essenzieller Bedeutung, immerhin geht es um den Schutz der eigenen Gesundheit.

Diese und viele andere Gefahren des Jobs brachten unserem Team den Namen »Alpencowboys« ein. Wir alle genossen es, nach einem langen Tag am Berg wieder ins Dorf zu kommen. Mit einheitlichen Jacken gekleidet, fielen wir dann ab und zu in eine der zahlreichen Bars ein. Meine Lieblingsbar hieß »Nestis«. Der lang gezogene, enge Raum verwandelte sich so manchen Abend in einen wilden Partyschuppen. Besonders wenn Heißgetränke wie Café Lutz oder Café Pflümli (Kaffee mit Schnaps) flossen, vergaß sich das eine oder andere Skihaserl und begann, auf dem langen Tresen stehend, seine Skiklamotten Stück für Stück auszuziehen. Immer wurde das mutige Mädchen, begleitet von lauter Musik, frenetisch angefeuert. An vorderster Front dabei natürlich die wilden Jungs vom Berg, die Alpencowboys. Ich war der einzige Deutsche in einem Team aus Schweizer Urgesteinen. Mit den Jahren verstand ich die vielen unterschiedlichen Dialekte, die gesprochen wurden, egal, ob es Berner, Walliser, Glarner oder Urner waren, mit denen ich zusammenarbeitete. Es war fast wie das Erlernen einer neuen Fremdsprache, und Worte wie »Chuchichästli« (Küchenschrank) und »Milchmelchterli« (Milchmelkmaschine) fanden erst nach langem Üben Eingang in den Sprachgebrauch des Fischkopfes aus der norddeutschen Tiefebene. Ich fühlte mich willkommen und bekam den Spitznamen »Carstili«.

Einige Jahre lang dachte ich, ich wäre angekommen, hätte meinen Platz gefunden. Es war ein autofreier und damit herrlich ruhiger Ort inmitten 4000 Meter hoher Berge, meine Arbeit war spannend und bestens bezahlt, die Arbeitskollegen gut drauf, ich konnte im Sommer viel Sport in sauberer, klarer Luft treiben und jedes Jahr hatte ich drei Monate Ferien, denn Mengen von Überstunden mussten abgebummelt werden. Doch dann reiste ich im September 1994 für drei Monate nach Südafrika.

Auf meinen vorangegangenen Reisen war ich immer als Rucksacktourist unterwegs gewesen. Diesmal wollte ich etwas Neues probieren und Rad fahren. Fit war ich, denn ich hatte im Sommer zuvor am Swiss Alpine Marathon teilgenommen, der jedes Jahr im Juli in Davos, im Kanton Graubünden, stattfindet. Monatelang hatte ich für diesen 67 Kilometer langen Berglauf, der über den 2739 Meter hohen Sertig-Pass führt, trainiert.

In Durban angekommen, kaufte ich ein Fahrrad und Packtaschen, dann fuhr ich los. Die Radtour durch Südafrika weckte schnell meine Leidenschaft für diese Art des Reisens. Ich war mittlerweile 33 Jahre alt und schon seit längerer Zeit auf der Suche nach dem ultimativen Abenteuer. Nach nur wenigen Wochen des Unterwegsseins reifte, was zunächst nur ein flüchtiger Gedanke gewesen war, zu einer Vision, die mich nicht mehr losließ: Mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Jahrelang unterwegs sein, durch alle Kontinente. Raus aus allen Zwängen und einfach weg.

Zurück in der Schweiz, nahm mein Plan konkretere Formen an. Schnell wurde mir klar, dass solch ein großes Projekt viel Geld verschlingen würde. Also verbrachte ich drei weitere Jahre in Saas-Fee und versuchte, so viele Überstunden wie möglich zu machen. Mein Chef versetzte mich auf eine Winden-Maschine. Das ist ein Pistenbully, auf dem eine Trommel mit einem 300 Meter langen Kabel aufgebaut ist. Dieses Stahlseil wird in einen festen Anker eingehängt, was den Fahrzeugführer in die Lage versetzt, auch steilste Skipisten zu präparieren. Mit einer Zugkraft von bis zu drei Tonnen zieht sich die Maschine selbst die Hänge hinauf.

Von jetzt an arbeitete ich meistens allein, oftmals in gefährlichem Gelände, doch mit der Möglichkeit, viele Überstunden abzureißen. Genau das wollte ich. 60 Arbeitsstunden pro Woche wurden die Regel, nicht die Ausnahme. Ich war Carstili, der Mann am Stahlseil, der sich langsam in Dagobert Duck verwandelte. Der wichtigste Tag war der Zahltag am Monatsende. Ich konnte zwar nicht in Franken baden wie Dagobert in seinen Geldbergen, aber die Habenseite meines Bankkontos wuchs und wuchs. Das motivierte mich.

Während der vielen Stunden am Berg plante ich meine ungefähre Route. Ich legte nur fest, in welcher Reihenfolge ich die Kontinente bereisen wollte: Europa, Asien, Australien, Amerika, Afrika und zurück nach Europa. Die Reihenfolge der Länder plante ich nicht, denn ich wollte ja ungezwungen unterwegs sein und mich nicht schon vor der Abfahrt zum Sklaven meiner Pläne machen.

Die Wintermonate vergingen meist rasend schnell, es waren vor allem die Sommermonate, die mich ganz langsam, aber immer mehr ausbrannten. In Saas-Fee findet das Skilaufen zum Teil auf dem gewaltigen Fee-Gletscher statt. Die Pisten führen im oberen Bereich direkt an spektakulären, bei entsprechendem Einfall des Sonnenlichts tiefblauen Gletscherspalten vorbei. Skilaufen ist hier an 365 Tagen im Jahr möglich. Der Aufwand allerdings, der während des Sommers vom Pistendienst betrieben werden muss, um diesen Spaß zu ermöglichen, ist enorm. Durch die Wärme und die dünne Schneedecke, insbesondere nach schneearmen Wintern, reißen überall auf der Piste Spalten auf. Berge von Schnee müssen herangeschoben werden, um sie wieder aufzufüllen. Dazu gesellen sich oft dichter Nebel oder extreme Sonneneinstrahlung.

In den Sommermonaten tummeln sich hier Snowboarder und Ski-Nationalmannschaften, die für die nächste Wintersaison trainieren. Einige erfolgreiche Skiläufer lernte ich zwanglos kennen, vor allem Schweizer wie z. B. Peter Müller, Heidi und Pirmin Zurbriggen, Chantal Bournissen und Vreni Schneider. Weniger angenehm war es manchmal, die Bekanntschaft der Snowboarder zu machen, besonders dann, wenn sie fast zerquetscht in einer 30 Meter tiefen Gletscherspalte hingen. Viele von ihnen kümmerten sich wenig um die Schilder, die vor dem Verlassen der präparierten Piste warnten, nur das Kurvenziehen abseits der Pisten war cool. Für uns war es nicht cool, sondern lebensgefährlich, die Jungs und Mädchen mit ihren überweiten Schlabberhosen und ihren Pudelmützen aus den Spalten zu retten.

An einem wunderschönen Tag im Juli war es dann wieder einmal so weit. Ich fuhr gerade mit meinem Bully zurück zur Bergstation Mittelallalin, um dort die Mittagspause mit knusprigen Rösti und Leberkäs einzuläuten. Unterwegs beobachtete ich einen »Snöber«, der abseits der Piste 19 fuhr. Ich hielt, um ihn zu ermahnen, doch da war es auch schon passiert. Er brach ein und war binnen einer Sekunde einfach weg. Ich machte mit meinem Funkgerät sofort Meldung beim Rettungsdienst. Innerhalb von wenigen Minuten erreichte mich ein Patrouilleur mit einem Rettungsschlitten. Ich sicherte ihn am Seil, das ich am Pflug festmachte, sodass er gefahrlos zum Spaltenrand vordringen konnte. Der Snowboarder war tief gefallen und gab auf Rufen keine Antwort. Jetzt musste es schnell gehen, denn er konnte in der sich nach unten verengenden Spalte eingeklemmt sein. Einige Unfallopfer ersticken sogar, weil der Brustkasten durch die Wucht des tiefen Falls zusammengepresst wird.

Verstärkung wurde angefordert, ein Dreibein mit Winde aufgestellt und ein Rettungsmann an dieser Winde hinuntergelassen. Er meldete über Funk, was er etwa 25 Meter weiter unten sah: »Verletzter eingeklemmt, ohne Bewusstsein, schwache Atmung.« Wir zogen ihn wieder hoch. Währenddessen bereitete sich der Nächste vor, um mit einer Art Presslufthammer abgeseilt zu werden und den Verletzten freizubohren. Dieses Freidrillen ist eine kräftezehrende Tätigkeit. Kaum jemand hält sie länger als fünf Minuten durch, dann gibt er Zeichen und wird hochgeholt, damit ein anderer mit frischer Kraft weitermachen kann.

Der dritte Mann war Carstili. Ich wurde in meinen Klettergurt eingehängt und es hieß: Langsam ab. Anfangs war der Spalt noch breit und ich schwebte frei, doch schnell wurde es dunkel, das Eis wirkte bedrohlich, einige Stücke Gletschereis knallten auf meinen Helm. Mit den Füßen und Beinen tastete ich mich immer tiefer in die dunkle Enge. Einmal musste ich sogar die Arme hoch über den Kopf strecken, um durch eine Engstelle schlüpfen zu können. Dann endlich war ich unten. Ich griff den Hammer, der an einer Schnur hing, und bohrte vorsichtig weiter, dicht am Körper des Snowboarders. Auf beiden Seiten meines Körpers hatte ich Eiskontakt, was das Hantieren mit dem Hammer schwierig machte. Es blieb keine Zeit, sich um die eigene Sicherheit zu sorgen. Ich führte einfach aus, was ich in Rettungsübungen gelernt hatte. Ich arbeitete, bis ich müde war, und gab über Funk das Kommando zum Hochziehen, damit der Nächste übernehmen konnte. Ungefähr zehn Minuten später gab das Eis den Verletzten endlich frei und er konnte behutsam hochgehievt werden, nachdem man ihm einen Klettergurt angelegt hatte.

Da hörte ich auch schon die kräftigen Rotorbewegungen des Rettungshubschraubers von der Air Zermatt, der inzwischen bestellt worden war. Schaulustige wurden zurückbeordert, ein Mann vom Rettungsdienst kniete sich auf ebenem Grund nieder, um den Piloten eine bessere Orientierung zum Landen zu ermöglichen. Dies ist insbesondere bei diffusen Lichtverhältnissen wichtig. Schnee staubte auf und ein Arzt begab sich zum Snowboarder, der bereits eine Erstversorgung erhalten hatte. Er bekam ein weiteres Kreislaufmittel, wurde künstlich beatmet, in den Helikopter geladen und ins Spital nach Brig geflogen. Er überlebte und wir gingen mit einer Stunde Verspätung Rösti essen.

Nur für die Dummheit einiger, die cool sein wollen, müssen viele Menschen ein hohes Risiko eingehen. Es gibt zahlreiche Unfälle in den Alpen, bei denen höhere Gewalt im Spiel ist, dann versucht ein Rettungsdienst immer, egal wo, zu helfen. Die geschilderte Rettung allerdings wäre völlig unnötig gewesen, das Unglück wurde in jeder Hinsicht durch eigenes Verschulden verursacht. Der Snowboarder überlebte nur, weil ich ihn zufällig beim »Coolsein« sah und die Rettung einleiten konnte. Zwei Tage nach diesem Ereignis hatte der Rettungsdienst den nächsten Spalteneinsatz, man kann sich vielleicht denken, wer eingebrochen war …

Im Herbst desselben Jahres, es war 1997, machte Dagobert Bestandsaufnahme und zählte seine Goldstücke. Er grinste zufrieden. Der Geldsack war fett geworden, die Summe sechsstellig. Endlose Stunden am Berg, nach denen ich oftmals erschöpft in mein 30-Quadratmeter-Wohnklo zurückgekehrt war, trugen endlich Früchte. Ich hatte die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen, das Projekt der Fahrradweltreise konkret anpacken zu können. Die ersten drei oder vier Puzzleteile dieses gigantischen Plans waren ineinander gefügt.

Ich kündigte, und am 31.12.1997 stellte ich zum letzten Mal den Motor meines zweiten Zuhauses ab. Ich hüpfte hinunter in den Schnee, verharrte kurz, streichelte die Maschine und sagte leise: »Merci, gell.« Es folgten eine wilde Silvesternacht und einige Tage später meine Abschiedsparty, die ich zusammen mit einem Pistenpatrouilleur vom Rettungsdienst organisierte, der ebenfalls gekündigt hatte. Zwei Tage vor meiner endgültigen Abfahrt aus der »Perle der Alpen«, wie Saas-Fee auch genannt wird, gab die Schweizer Gruppe Gotthard ein fantastisches Konzert im Dorf. Es war ein sanftes Akustikkonzert dieser sonst sehr hart rockenden Band. Der letzte Song passte zu mir wie Kirschschnaps ins Käsefondue. »I’m on my way«, sang ich lautstark mit, fast schrie ich es heraus. »I’m on my way« – mein Aufbruch in ein neues Leben.

Was soll das denn?

»Du kassierst doch Arbeitslosengeld

und reist auf unsere Kosten.«

(Deutscher, kurz nach meiner Abfahrt)

Der Kommentar einer meiner Tanten konnte kaum negativer sein, als meine Mutter ihnen von meinen Plänen berichtete. Ich befürchte, dass viele meiner Bekannten und Verwandten ihre Auffassung teilten. Was will er jetzt machen? Um die Welt fahren? Mit einem Fahrrad? Ja, aber er ist jetzt 36, er muss doch nun langsam mal heiraten und eine Familie gründen! Und eine »richtige« Arbeit finden. Das »Schneeschieben« dort in der Schweiz wäre ja auch nichts für länger gewesen. Und überhaupt, wovon will er denn leben, wenn er alt ist? Er zahlt doch kaum in die Rentenkasse ein!

Glücklicherweise waren meine Eltern und meine engsten Freunde völlig anderer Ansicht. »Fahr los und komm gesund wieder«, antwortete mein bester Freund wenig überrascht, nachdem ich ihm von der geplanten Weltreise erzählte hatte. Für ihn war sie die logische Weiterentwicklung meiner vorherigen Projekte.

Meinen Vater einzuweihen, fiel mir jedoch schwer. Er wurde in den letzten Jahren von Krankheiten geplagt, Herzinfarkte, Gürtelrose, Amöbenruhr, vor allem aber Gelenkrheumatismus setzten ihm zu. Er war alt geworden, nicht nur nach der Anzahl seiner 84 Jahre, als ich mit ihm über mein neues Projekt redete. Er hielt etwas inne, als ich ihm von einer vier- bis fünfjährigen Reisedauer berichtete, fasste sich dann aber wieder, legte eine seiner vom Rheuma nahezu verkrüppelten Hände auf meine Schulter und sagte: »Mein Leben ist fast zu Ende, Carsten. Jetzt leb du deins und nimm dabei keine Rücksicht auf deinen kranken Vater. Mir geht es gut.«

Gerührt verließ ich sein Wohnzimmer. Ich bin überzeugt, er wusste, dass er mich nach dem Tag meiner Abreise nicht mehr wiedersehen würde, aber trotzdem unterdrückte er seine Besorgnis und ich bekam von ihm den Segen, der mir so wichtig war. Mein Vater gehört einer Generation an, die dazu neigt, ihre Emotionen zu beherrschen. Man musste schon auf die Zwischentöne achten, um seine Herzlichkeit zu spüren. Nur zwei Mal sah ich ihn weinen in all den Jahren. Das erste Mal bei meiner Rückkehr aus Ostafrika, wo ich drei Monate unterwegs gewesen war und dem Massaker zwischen den Hutu und den Tutsi in Burundi und Ruanda nur sehr knapp hatte entkommen können, und das zweite Mal im Krankenhaus, als ihm der Arzt nach einem Herzinfarkt mitteilte, dass eine Bypass-Operation in seinem fragilen Zustand nicht mehr möglich sei und er jeden weiteren Tag genießen solle.

Bei meiner Mutter löste die Nachricht von meinem Reiseprojekt keine Begeisterung aus. Sie wollte mich meine Träume ausleben lassen, hatte aber, wie jede Mutter, die ihr Kind liebt, Angst, dass mir diesmal etwas passieren könnte. Aber schließlich bekam ich auch ihren Segen.

Jetzt konnte ich mit den konkreten Planungen anfangen. Die Reisevorbereitungen fielen mir leicht, denn ich hatte ja schon einige Rucksackreisen oder Expeditionen hinter mir. (Eine Ausrüstungsliste befindet sich im Anhang.) Lediglich das radspezifische Planen kostete etwas mehr Zeit. Bei der Wahl des Rades entschied ich mich nach langem Suchen in Hamburgs Fahrradläden für ein Hybridmodell der Firma Focus. Ein Hybrid ist ein Zwitter aus einem Mountain- und einem Trekkingbike. Es ähnelt einem Mountainbike, hat aber größere Räder, die schmaler bereift sind als die eines Mountainbikes. Ich wählte 42 Millimeter breite Reifen. Der Rahmen war aus Stahl und damit natürlich schwerer als Aluminium oder gar Karbon, doch ich konnte ihn im Falle eines Bruches überall auf der Welt schweißen lassen und weiterfahren. Das Gleiche galt für die Gepäckträger. Bei der Wahl der Komponenten war mir Langlebigkeit wichtiger als Hightech. Ich kaufte auch vier Packtaschen, zwei Gepäckrollen und einen Rucksack und begann probeweise zu packen. Um das Rad bei schnellen Abfahrten und sehr steilen Anstiegen stabil zu halten, verstaute ich schwere Gegenstände in den vorderen Lowrider-Taschen. Auf meinen ersten Testfahrten umrundete ich die Hamburger Außenalster.

Es war Frühling geworden, als ich meine Besuche beim Tropeninstitut absolvierte, eine Kreditkarte beantragte, zum Zahnarzt ging, einen Gesundheitscheck mit Belastungstest durchführte und eine Auslandskrankenversicherung für fünf Jahre abschloss. Mandeln und Weisheitszähne musste ich nicht mehr entfernen lassen, sie waren bereits draußen. Wer lange und (oder) in der Wildnis unterwegs ist, sollte darüber nachdenken, es mir in dieser Hinsicht gleichzutun. Eventuell sollte man sogar den Blinddarm herausnehmen lassen.

Tag eins meiner Weltreise rückte schnell näher. Ich wählte den 13.8.1998 als Abreisetag. Der 13. war für mich immer ein Glückstag, vielleicht weil ich an einem 13. Geburtstag habe.

Während ich mitten in den Planungen steckte, fuhr ich täglich über die Elbe bis zur Nordseeinsel Helgoland und wieder zurück. Ich arbeitete zunächst als Steward, dann als Purser (verantwortlicher Zahlmeister/Versorgungsoffizier) auf einem von einem Hamburger Bauunternehmer gecharterten norwegischen Hochgeschwindigkeitskatamaran. Was für ein Kontrast: von einem wildem Pistenbully-Fahrer in den Schweizer Alpen zum zivilisierten, mit Krawatte gekleideten Chef des Kabinenpersonals! Ein wirklich klasse Job hätte dies sein können. Mit cirka 65 Stundenkilometern kachelte ich in einem modern eingerichteten Boot über das Wasser, machte Ansagen, verkaufte Tickets und half beim Verkauf von Speisen und Getränken.

Leider, leider klappte es mit dem Ticketverkauf im Büro eben so wenig wie mit der im Katalog angekündigten Fahrzeit von 2 Stunden und 30 Minuten. Die Verkehrsregeln der Elbeschifffahrt verlangsamten die Fahrt, die Nordsee war häufg zu rau und der norwegische Kapitän legte oft erst nach 2 Stunden und 45 Minuten an der Pier in Helgoland an. Das Buchungssystem wurde vorsintflutlich von Hand statt von einem Computer ausgeführt und es gab unzählige Doppelbuchungen, für einen einzigen Sitzplatz wurden also mehrere Tickets verkauft. Der Blitzableiter für diese Probleme war der Purser. Ich musste unpopuläre Entscheidungen treffen und einige Gäste von der ersten in die Holzklasse verfrachten oder bei einem voll besetzten Boot Fahrgäste an der Pier stehen lassen. Von einigen Stammgästen bekam ich den Spitznamen »stolzer Spanier«, weil ich ihrer Meinung nach etwas zu aufrecht durch die Sitzreihen stolzierte.

Auf Helgoland kann ein jeder nicht nur frische Seeluft einatmen, die Lange Anna bewundern und leckeren Fisch essen, nein, man kann auch zollfrei einkaufen. Auf den Rückfahrten wurde dann der Katamaran zu einer Freihandelszone nicht nur für alkoholische Getränke, sondern häufig auch für alkoholisierte Männer, die ihre Hände nicht von den jungen, hübschen Stewardessen an Bord lassen konnten. Das bedeutete Noteinsatz für den stolzen Spanier. Der fackelte nicht lange, hielt Rücksprache mit dem Kapitän, es wurde ein außerfahrplanmäßiger Halt in Cuxhaven eingelegt, die Hafenpolizei bestellt und die besoffenen Lüstlinge, die mich währenddessen mit wüstesten Beschimpfungen bedacht haben, unter donnerndem Applaus der Mitreisenden von Bord geholt.

Übertroffen wurden solche Situationen nur noch dann, wenn Neptun die Nordsee unruhig werden ließ. Minuten, nachdem wir die Elbmündung verlassen hatten, ging es los. Das Schiff begann zu rollen, auf und ab, nach links und nach rechts. Dem ersten Gast drehte sich bereits der Magen um, bald ging es im Sekundentakt. Immer, wenn der Katamaran in ein Wellental hinunterschoss, hörte man laute Schreie wie in einer Loopingbahn. Das Chaos hatte auch seine komischen Seiten, doch ich versuchte mitfühlend und ermutigend zu sein. »Gleich sind wir da«, sagte ich über die Bordlautsprecheranlage, »Sie sind sicher hier an Bord« – und konnte gar nicht so schnell Tüten verteilen, wie sie gebraucht wurden. Nicht selten taumelten von den 230 Passagieren, die das Schiff bei voller Besetzung an Bord hatte, 150 kreidebleiche Kranke an Land, deren Mageninhalt sich nun im Zuständigkeitsbereich des Reinigungspersonals befand.

Mit dem letzten Julitag beendete ich dann auch meine »Karriere« bei der christlichen Seefahrt.

Eine letzte Umarmung – Abfahrtstag

13.August 1998. Meine Reifen rollen über die Elbbrücken. Der wahrscheinlich schwierigste Moment meiner gesamten Reise liegt nur wenige Minuten zurück. Ich bin tatsächlich losgefahren.

Gerade habe ich das Rad aus dem Keller meiner Eltern heraufgetragen, aufgepackt und mich verabschiedet. Es war ein ganz kleiner Bahnhof, bestehend aus meinen Eltern und zwei Freunden. Nach schlafloser Nacht und einem Frühstück, das nicht so recht rutschen wollte, umarmte ich alle. Das Rad stand abfahrbereit. Einige Fotos wurden geschossen, und dann nahm ich meinen Vater noch einmal extra lange in den Arm. Ich schwang mein linkes Bein über das Rad und ließ meinen Hintern in den Sattel zurückrutschen, dabei spottete ich: »So, ich geh dann mal ein bisschen Fahrrad fahren. Wenn ich zurückkomme, erbitte ich mir aber die Presse hier.« Mein Rad setzte sich wackelnd in Bewegung. Vom Balkon einer der umliegenden Mietwohnungen winkte eine türkische Nachbarin herunter und wünschte mir viel Glück. Ich sollte sehr viel davon brauchen, um wieder gesund hier anzukommen, mehr als mir zu diesem Zeitpunkt klar war.

Ich bog von der Auffahrt in die Straße, atmete tief ein, stieß die Luft wieder aus, und beschleunigte langsam, dabei winkte ich ein letztes Mal. Ich hielt einen Daumen hoch. Zweckoptimismus. Sekunden später verloren wir den Blickkontakt. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Alles Planen, Mutmaßen, Spekulieren hatte ein Ende. Mit dem heutigen Morgen war meine vierjährige Vorbereitung endgültig abgeschlossen. Nun wollte ich Taten folgen lassen. Ich zählte Tag eins einer Weltreise, deren Ende offen war. Vor mir lag eine unendlich scheinende Landmasse, die ich mir Radumdrehung für Radumdrehung erkämpfen wollte.

An diesem Abfahrtstag war ich bereits ein erfahrener Globetrotter, hatte viel von der Welt gesehen, und mir war klar, dass ich keine Radwanderung entlang der Donau vor mir hatte. Vor mir lag vielmehr Extremradfahren durch heiße Wüsten, über hohe, eiskalte Bergpässe, durch verstopfte, von Abgasen geplagte Millionenstädte, in verschiedenen Klimazonen mit sehr unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen.

Um mir diesen schwierigen Tag zu erleichtern, stellte ich mir meine Rückkehr vor. Gerade passierte ich das Hamburger Ortschild mit dem diagonalen roten Streifen. Ich sah mich als einen vom Wetter gegerbten Radler mit stahlharten Beinmuskeln, der in alten, verstaubten Klamotten und auf einem von der Tour gezeichneten Rad mitsamt zerrissenen Packtaschen triumphierend wieder in Hamburg einrollt. Ich sah mich als Weltumradler, zwar müde, aber mit strahlenden Augen und einem Kopf voller Storys. Das half.

Dennoch wog das eigentlich freudige Ereignis, wie es eine Reise nun mal ist, am heutigen Tag tonnenschwer. Ich hatte Angst vor meinem eigenen Mut. Viele Fragen tauchten auf: War es richtig, einen gut bezahlten Job in einem schönen Land wie der Schweiz zu kündigen? Werde ich unterwegs Jobs finden? Ob das Fahrrad wohl durchhält? Wie lange bleibt Kuddl (mein Vater) noch am Leben? Welche Route werde ich wählen? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Bleibe ich gesund? Werde ich mich verlieben? Ob ich wohl den Strapazen standhalten kann? Welches Land wird mich am meisten faszinieren und welches gar nicht? Werde ich mich als Mensch verändern? Werde ich mein Leben lang ein Reisender (Suchender) bleiben? Wer bin ich eigentlich? Wie lange werde ich diesmal unterwegs sein? Wann kommt mein Freund mich besuchen? Ob Australien wohl immer noch so ein fantastisches Reiseland ist wie damals, 1985? Werde ich jemals radelnd Ushuaia, den südlichsten Punkt Südamerikas, erreichen? Hoffentlich komme ich unversehrt durch die moslemischen Länder. Werde ich immer an Ersatzteile für mein Rad kommen? Wie werde ich mit dem Alleinsein umgehen? Wie viele Radkilometer werden es am Ende sein?

Aber auch die elementarste aller Fragen stellte ich mir: Werde ich überleben? In den nun folgenden 3293 Tagen sollte ich auf jede dieser Fragen eine Antwort erhalten.

Warmfahren bis Athen

»Schon mal was von der Erfindung des Ottomotors gehört?«

(Deutscher)

»Mit dem Ding willst du um die Welt fahren? Träum weiter.«

(Österreicher)

Eine Woche benötigte ich, um den allerersten Grenzübergang zu erreichen. Ich fuhr durch die ehemalige DDR über Magdeburg, Meißen und Freiberg und kam in Teplice in Tschechien an.

Dem Donau-Radweg folgend, erreichte ich am 29. August Wien. Auf diesem gut ausgebauten Radwanderweg sind zahlreiche Wochenend- und Freizeitradler unterwegs. Viele schmunzelten, als ich auf meinem mit sieben Taschen vollbepackten Rad langsam an ihnen vorbeizog, reichten ihnen doch meistens die beiden hinteren Packtaschen, um ihre Reiseutensilien zu verstauen.

So auch zwei Männer in den Vierzigern: »Schau mal, der da, der hat vielleicht eine Menge Gepäck dabei, man kann es auch übertreiben, gell?« »Ja freilich«, stimmt der Radelpartner in österreichischem Dialekt zu und beschleunigt, um wieder zu mir aufzuschließen. »Na, junger Mann, auch auf großer Tour?«, ruft er bereits schwer atmend zu mir rüber, als er auf gleicher Höhe ist. »Ja«, antworte ich ruhig und mustere dabei sein Gefährt. »Ja, mir fahn ganz bis Budapest. Diesmal wollen’s mir wissen, und Sie?« – »Australien«, sage ich kurz, »dann mal sehen.« »Hahaha«, lacht er schallend auf, »jetzt hab ich grad verstanden, sie hätten Australien gesagt und nicht Österreich, hahahaaa ... also, wo in Österreich denn genau? Bis Wien liegt schon drin, gell? Sie schaun ja ganz gut drein.« – »Nee, Sie haben schon richtig verstanden: Sydney, Australien«, sage ich. Inzwischen ist auch der andere aufgefahren und hört mit. »So a Schmarrn, kims Hansi, lass den fahren, das is a preußischer Spinner.« Wenig später stoppen sie ihre Bikes, um sich erst einmal von dem kräftezehrenden Aufholmanöver zu erholen und um außer Reichweite des preußischen Spinners zu kommen.

Ich fuhr mich langsam ein, flickte meinen ersten Platten kurz vor den Toren Budapests, sprach viel Deutsch entlang des Balatons und staunte das erste Mal vor Begeisterung im Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien, wo in den 1960er-Jahren viele Szenen des Karl-May-Films »Winnetou« gedreht wurden. Ich hatte diese Filme geliebt und genoss es nun, die Flüsse und Wasserfälle im Original bewundern zu können, dabei erschienen mir Winnetou und Old Shatterhand, und die Erinnerung an meine Kindheit wurde wieder lebendig.

Mit der Fähre erreichte ich Ancona in Italien. Ich fuhr bis zur Hafenstadt Bari den Stiefel hinunter. Die Touristensaison ging gerade zu Ende und die Campingplätze waren leer. Autofahrer behandeln Radfahrer mit sehr viel Respekt in diesem Land. Beim Anfahren nach einer Rotphase an einer Ampel durfte ich erst einmal einige Pedalumdrehungen kurbeln, um mein Gleichgewicht zu finden, bevor die Autofahrer überholten. Viele hielten einen Daumen hoch, um mir ihre Zustimmung zu meiner Art des Reisens zu zeigen. Aus dieser Region, nämlich Riccione, kommt auch Marco Pantani, einer der großen Radrennfahrer Italiens der 1990er-Jahre.

Der kleine, glatzköpfige Mann war auf Bergetappen einfach eine Klasse für sich. Er spurtete in einem unorthodoxen Stil die Alpenpässe hoch. Immer wieder stieg er aus dem Sattel und wechselte in den Wiegetritt. Nach zehn, zwölf Pedalumdrehungen setzte er sich wieder, nur um Sekunden später wieder aus dem Sattel zu gehen und erneut stehend zu treten. Ich sah ihm oft am Fernseher zu, z. B. als er Alpe d’Huez in den französischen Alpen geradezu hinaufflog und alle anderen abhängte. Nur sechs Monate später, im Himalaya, wandte ich dann genau diesen Fahrstil an, um »meinen« Alpe d’Huez zu erobern, nur dass dieser Alpe d’Huez der Kunjerab-Pass war, der 4733 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

Marco Pantani starb 2005 an einer Überdosis Kokain. Es wird vermutet, dass auch er gedopt die Berge hinaufspurtete, wie leider so viele Top-Fahrer heutzutage.

Auch ich wurde schon mit dem Thema leistungssteigernde Mittel konfrontiert. Erstmalig in der Leichtathletik und später in einem Fitnessstudio in Hamburg. Im Jugendbereich war ich einer der besten Weitspringer Norddeutschlands. Schon als 15-Jähriger sprang ich 6,32 Meter weit, und mit unserer Fünfkampf-Mannschaft (100-m-Sprint, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen, 800-m-Lauf), die aus drei Athleten bestand, waren wir sogar bundesweit an der Spitze mit dabei. Das Training wurde über die Jahre immer härter, länger und intensiver. Ich kannte meine Konkurrenten aus den anderen Vereinen gut. Einige dieser 15- bis 16-Jährigen kamen muskulöser als vorher aus dem Wintertraining zurück und hatten unglaubliche Leistungssteigerungen vorzuweisen. Genau diese Sportler wurden im darauf folgenden Jahr nicht nur Hamburger oder Norddeutsche Meister, nein, sie standen auch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften ganz oben auf dem Treppchen. Anfangs war ich so naiv zu glauben, dass es besseres oder härteres Training sei, das diesen Jungs zu Medaillen verhalf, doch spätestens, als mir einige Konkurrenten verrieten, dass ihr Trainer ihnen Kraftpillen besorgte, wurde mir klar, was hier im Spiel war.

Im Nachhinein bin ich froh, dass mein Trainer mir niemals solche Medikamente verabreichen wollte. Ein Teenager ist natürlich noch nicht in der Lage, eventuelle Spätschäden ins Kalkül zu ziehen und greift schnell zu, wenn eine Autoritätsperson etwas empfiehlt und er eine Chance sieht, oben mit dabei zu sein. Ich fiel im Jugendbereich immer weiter hinter die Spitze zurück, auch verletzungsbedingt, und kündigte meine Vereinsmitgliedschaft im Alter von 18 Jahren.

Ich habe in der Vergangenheit nie Blutdoping oder andere Methoden probiert, und das werde ich natürlich auch in Zukunft so halten. Ich finde es überaus spannend, meine ganz persönlichen Leistungsgrenzen in verschiedenen Sportarten oder beim Bestehen unterschiedlichster Abenteuer in der Natur auszuloten. Ich trainiere intensiv, probiere verschiedene Trainingsmethoden, schlafe ausreichend, beschäftige mich mit der Kraft der Psyche, esse ausgewogen, nehme Massagen und schlucke auch zusätzlich Vitamin- und Mineralprodukte. Weiter gehe ich nicht. So bleibe ich mir selbst treu und habe das befriedigende Gefühl, eine Leistung lediglich mit meinem Körper und der Kraft meiner eigenen Gedanken zu erbringen. Nur auf diese Weise bleibe ich Teil der Natur und erfahre die Faszination des Seins, des Seins im eigenen Körper und im Einklang mit der Natur. Den wirklichen Zugang zur Natur erreiche ich nur, wenn ich auch in Übereinstimmung mit meinem Körper und meiner Seele bin. Doping und damit die Manipulation des Ichs haben da einfach keinen Platz.

Von Bari nehme ich eine Fähre nach Igumenitsa, Griechenland, das ich nach zwölf Stunden auf dem Mittelmeer erreiche. Ich mache einen Abstecher nach Korfu und schlafe in der »größten Jugendherberge der Welt«. Der Pink Palace, der sich mit diesem Slogan anpreist, ist eine Party-Jugendherberge, deren Gäste vor allem nachts aktiv sind.

Ich fühle mich so richtig wohl, als ich in Athen im Hafen von Piräus einfahre. Die ersten 2500 Kilometer liegen hinter mir, ich habe mein erstes Teilziel erreicht, denn Europa werde ich in den nächsten Tagen verlassen. Meine Beinmuskulatur hat zugenommen, das schwer beladene Rad zu bewegen ist normal geworden und ich habe meinen Rhythmus gefunden. Es ist schön, unterwegs zu sein.

Kuddls Tod

Einmal die Woche rief ich zu Hause an und erzählte stolz, wo ich gerade war. Vor allem aber erkundigte ich mich nach meinem Vater. Er wollte mich jedes Mal sprechen und freute sich mit mir, dass ich so gut vorankam. Bei meinem Anruf aus Piräus, kurz vor meiner Abfahrt auf die griechische Insel Chios, ging es ihm allerdings schlecht. Er hatte eine Erkältung, die einen Menschen, der 85 Prozent seiner Herzkapazität verloren hat, natürlich besonders anstrengt. Hustenanfälle werden da schnell zu einer Extrembelastung. Auch diesmal quengelte er nicht und nahm die Schmerzen hin. Er besaß eine hohe Leidensfähigkeit, war abgehärtet von 30 Jahren Gelenkrheumatismus, und war sich immer, so auch dieses Mal, sicher, dass es wieder bessere, sprich: schmerzfreiere Tage geben würde. Ich bewunderte ihn dafür. Er wollte mich unbedingt sprechen und quälte sich langsam ans Telefon. Ich erkundigte mich nach seinem Befinden, und er sagte hüstelnd nur einen einzigen Satz, bevor er den Hörer wieder an meine Mutter übergeben musste: »Das wird schon wieder.«

Das waren die letzten Worte, die mein Vater zu mir sprach.

Acht Stunden später starb er in einem nahegelegenen Krankenhaus. Zu seinem Todeszeitpunkt befand ich mich gerade auf einer Fähre, die bei der Hamburger Werft Blohm & Voss erbaut wurde. Dort hatte mein Vater noch vor dem Zweiten Weltkrieg seine Ausbildung gemacht. Der Gedanke tröstete mich etwas, denn er liebte Schiffe über alles.

Meine Mutter bat mich, am darauffolgenden Tag noch einmal anzurufen, denn es sähe nicht gut aus. Auf Chios hörte ich am Telefon dann die Worte, die meine gerade gewonnene Freude am Unterwegssein binnen Sekunden in tiefe Trauer verwandelten. »Kuddl ist tot«, schluchzte sie.

Die letzten Minuten vor meiner Abfahrt, die nur acht Wochen zurücklag, schossen mir als Erstes durch den Kopf, nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte. Es war also tatsächlich die allerletzte Umarmung meines Vaters gewesen, genau, wie ich es befürchtet hatte. Ich ging zum Besitzer des Hotels, in dem ich abgestiegen war. Er besaß auch ein Reisebüro. Ich erklärte ihm in wirren Sätzen die Situation. Bereits 30 Minuten später hatte mir der mitfühlende Thasus einen Flug zurück nach Athen gebucht, mit Anschluss nach Hamburg. Ich kaufte mir ein Sixpack Bier, setzte mich an einen ruhigen Platz mit Blick auf den romantischen kleinen Hafen und meine Beine baumelten über die Pier. Ich nahm einen großen Schluck, und dann ließ ich mich einfach gehen und weinte, nahm einen weiteren Schluck, beruhigte mich wieder, nur um Minuten später erneut zu weinen. Dabei plagte mich vor allem ein Gedanke: Hätte ich nicht doch besser die Abfahrt um sechs Monate auf das nächste Frühjahr verschieben sollen? Dann wäre ich jetzt, in diesem schwierigen Moment, in Hamburg bei meiner Mutter und hätte noch von meinem Vater Abschied nehmen können.

Nur zwanzig Stunden nach dem Telefonanruf setzte eine Boeing 737 auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens auf. An Bord ein trauernder Sohn, der sich von seinem toten Vater verabschieden wollte, aber auch ein Sohn, der seiner Mutter helfen wollte in diesen schweren Stunden.

Unser Pastor Jürgen Strege fand in seiner Trauerrede Worte, die meine Gedanken vollständig wiedergaben, ohne dass es mit ihm abgesprochen worden war: »Wir haben hier auf Erden keinen bleibenden Platz, wir sind nur Gäste, die auch wieder gehen müssen«, sagte er. Wir ließen ein Seemannslied von Hans Albers spielen: »Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise«. Anschließend wurde der Eichensarg in der Erde versenkt.

Ich hatte keinen Vater mehr. Es ist ein einschneidendes Ereignis für jeden Sohn, für jede Tochter, einen oder beide Elternteile zu verlieren. Ein Teil des eigenen Ichs stirbt mit, ich war von nun an etwas weniger Kind.