Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Im Gedenken an die Wahl des Papstes Benedikt vor zehn Jahren hielt Kardinal Müller eine Rede zum Pontifikat Benedikts und dem Primat im Allgemeinen. Diese Rede kann als Abschluss eines Redenzyklus gesehen werden, der hier vorgestellt wird. Das Buch umfasst zudem mehrere Aufsätze und Vorträge zu Benedikt XVI und Franziskus und Ihrer jeweiligen Ausformung des Petrusamtes. Der Autor stellt sich die Frage der Verbindung zwischen den beiden Päpsten, trotz einer scheinbaren radikalen Gegensätzlichkeit. Die programmatischen Schlagworte der beiden Pontifikate: Glaube, Wahrheit/Verstand, Armut und Barmherzigkeit werden beleuchtet und in einen Kontext gesetzt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 92

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

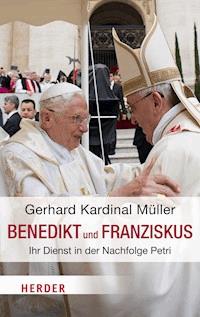

Gerhard Kardinal Müller

BenediktundFranziskus

Ihr Dienst in der Nachfolge Petri

Zehn Jahre Papst Benedikt

Impressum

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder GmbH

Umschlagmotive: Bild Vorderseite: © L’Osservatore Romano /Bilder Rückseite: © ullstein bild – Reuters / POOL, © L’Osservatore Romano

E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN (E-Book) 978-3-451-80721-3

ISBN (Buch) 978-3-451-34860-0

Inhalt

Der Primat Petri im Pontifikat von Benedikt XVI

Petrus als sichtbares Prinzip der Einheit

Die Kirche als inkarnierte Wirklichkeit

Der Petrusdienst als persönlicher Auftrag

Joseph Ratzinger – Papst Benedikt XVI

Glaube und Vernunft

Die Gestalt des Jesus von Nazareth

Das Primat – Zitate und Gedanken

Wahrheit und Freiheit. Was bedeutet Laizität für Christen?

Lehren aus der Geschichte

Laizismus und Laizität

Kirche und Staat gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Die Armut als Weg der Evangelisierung. Überlegungen im Geist von Papst Franziskus

Eine arme Kirche für die Armen

Der Auftrag zur Evangelisierung

Eine authentische Befreiungstheologie

Die befreiende Mission der Kirche

Theologische Kriterien für die Kirchen- und Kurienreform

Nachwort des Verlegers Manuel Herder

DER PRIMAT PETRI IM PONTIFIKATVON BENEDIKT XVI.

Rom, Campo Santo 17. April 2015

Am 19. April 2005 hörte die katholische Welt die unvergesslichen Worte von der Loggia des Petersdoms: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.“ Das Pontifikat von Benedikt XVI. währte fast acht Jahre lang bis zum 28. Februar 2013.

Es ist jetzt nicht die Gelegenheit, dieses Pontifikat kirchengeschichtlich zu würdigen oder gar sich auf Kontroversen einzulassen, die sich bei der Würdigung jeder historischen Persönlichkeit ergeben. Vielmehr geht es darum, theologisch zu fragen, wie durch Papst Benedikt unser Glaube an Jesus Christus gefördert wurde und wie wir zu einem tieferen Verständnis des ganzen Heilsmysteriums der Offenbarung des dreieinigen Gottes und damit der Mission der Kirche in unserer Zeit geführt worden sind.

Petrus als sichtbares Prinzip der Einheit

Die Päpste sind als Nachfolger Petri das sichtbare Haupt der pilgernden Kirche und als Hirten und Lehrer der universalen Kirche Stellvertreter Jesu Christi, der aufgrund der Inkarnation nicht von der Kirche, seinem Leib, zu trennen ist.

Es sind nicht die Kardinäle, die dem neu zu wählenden Hirten der Universalkirche eine Vollmacht übertragen. Deshalb übt der Papst seine Autorität auch nicht im Namen der Kirche aus, bzw. im Namen des Bischofskollegiums, dessen Haupt er ist, oder der römischen Kirche, die mittels des Kardinalskollegiums und der Dikasterien der römischen Kurie die universalkirchlichen Aufgaben des Papstes mitträgt. Der Papst verantwortet sich vor Jesus Christus allein und wird von der römischen Kirche in seinem universalen Dienst unterstützt. Jesus Christus, der Herr und das Haupt seiner Kirche, ist der Souverän, von dem alle geistliche Vollmacht ausgeht, das Volk Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes zu leiten, zu lehren und zu heiligen (vgl. LG 20). Die Beratungen der Kardinäle im Vorkonklave mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten und die Vereinigung der Stimmen zu einer moralischen Mehrheit von über zwei Drittel im Konklave sind nur eine Bitte an Gott: „Zeige, wen du erwählt hast“ (Apg 1,24).

Jesus Christus, das wahre Haupt der Kirche, verleiht dem römischen Bischof als Nachfolger des Apostels Petrus die Vollmacht, ihn als den universalen Lehrer und Hirten in der pilgernden Kirche auf Erden sichtbar darzustellen. Der dem Bischof von Rom zukommende heilige Primat mit seinem unfehlbaren Lehramt ist nichts anderes als die Aktualität des immerwährenden und sichtbaren Prinzips und Fundaments der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft, das Christus selbst in der Person des heiligen Petrus für immer in die Kirche eingestiftet hat (vgl. LG 18). Der Primat der römischen Kirche mit ihrem Bischof verdankt sich nicht einem Anspruch auf eine Überlegenheit über andere Ortskirchen oder einem über Jahrhunderte geschickt organisierten Machtwillen des Klerus der Hauptstadt eines Imperiums, sondern dem Stiftungswillen des Herrn der Kirche. Indem Petrus in Rom das Martyrium erlitten hat, geht sein primatiales Apostolat auf die Kirche von Rom über und somit auf ihr sichtbares Haupt, den Bischof von Rom. Der Primat des Petrus blitzte nicht als Ideal über der realen Welt einmal auf, um sich dann im Gang der Geschichte immer mehr zu verdunkeln und im Auf und Ab der Geschichte seine Kontur zu verlieren. Um Wesen und Mission des Bischofsamtes und des Primates zu begreifen, muss man über ein naturalistisch-vereinsrechtliches Verständnis der Kirche hinausgehen. Die Kirche hat ihren Ursprung im Heilswillen Gottes und ist dessen Instrument. Ihrem Wesen und ihrer Sendung nach ist sie nicht eine bloß von Menschen organisierte Religionsgemeinschaft. Auch der Dualismus zwischen einem überzeitlichen Idealbild und seinem schwachen Abglanz in der geschichtlichen Verwirklichung muss überwunden werden.

„Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie als solches unablässig; so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. […] Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen. Sie zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18ff.), für immer har er sie als ‚Säule und Feste der Wahrheit‘ errichtet (1 Tim 3,15)“ (LG 8).

Die Kirche als inkarnierte Wirklichkeit

Erst von der Inkarnation des Logos her erschließt sich uns das vollkommen Neue der Kirche, die das reale und zeichenhafte Anwesend-Sein des Herrn bedeutet. „Haupt und Leib: der eine und ganze Christus“ (Augustinus, Sermo 341,1). Mit dieser berühmten Formel hat Augustinus, der lebenslange Gesprächspartner und Freund des Theologen Joseph Ratzinger, das paulinische Kirchenverständnis auf den Punkt gebracht. Sowenig Gott bloß ein Ideal der reinen Vernunft ist, sowenig hat Christus nur ein Idealbild von Kirche gestiftet. Indem die zweite göttliche Person die menschliche Natur angenommen hat, ist auch die sichtbare Gemeinschaft der Jünger in der Nachfolge Jesu zum Sakrament geworden, das die übernatürliche Lebensgemeinschaft der Glaubenden darstellt und konkret vermittelt (vgl. LG 8).

Diese sichtbare, vom Papst und den Bischöfen in Einheit mit ihm geleitete Kirche ist Haus und Volk Gottes, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus berief konkrete Menschen bei ihrem Namen, um ihnen Anteil zu geben an seiner Sendung und Vollmacht (vgl. Mk 3,13 -19). An erster Stelle der zwölf namentlich genannten Apostel steht der Fischer Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, um damit seine bleibende Rolle für die Kirche zu bezeichnen. Das Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus Christus, erniedrigte sich in die Knechtsgestalt seines menschlichen Leibes, der dem Gesetz des Leidens und des Todes unterworfen war. Dazu gehört auch das Risiko, seine Sendung und Vollmacht Menschen zu übergeben, die – in den Grenzen ihrer Individualität gefangen – im Amt versagen, in der Mittelmäßigkeit versanden und ihren Herrn verleugnen und verraten können. Die Schattenseiten der Kirchengeschichte, das moralische Versagen auch mancher ihrer höchsten Würdenträger rechtfertigen aber nicht den Rückzug der Gläubigen in ein Kirchenideal der reinen Jenseitigkeit, die Ablehnung der konkreten Kirche mit Berufung auf ein angebliches Idealbild der alten Kirche, die es in geschichtlicher Vorzeit einmal gegeben haben soll, oder auch die Projektion einer nach dem eigenen Bild und Gleichnis erträumten Kirche in eine utopische Zukunft.

Christus blieb zwar selbst von Sünden frei, er hat aber an seinem Leib all das Menschliche, das durch die Sünde entstellt war, ertragen, erlitten und erlöst. Christus, das Haupt seines Leibes, „hat die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos“ (Eph 5,26f.).

Die Kirche ist in ihrer sakramentalen Heiligkeit, die nicht mit der moralischen Heiligkeit ihrer Glieder zusammenfällt, wirksames Zeichen der in Christus schon geschehenen Erlösung, zugleich aber auch – in den Sünden und Fehlern ihrer Glieder – der Hinweis auf die Erlösungsbedürftigkeit der gesamten Menschheit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn der Katholik also sagt: Credo Ecclesiam, so meint er nicht ein mystisches, jenseitiges oder utopisches Idealbild von Kirche, sondern die konkrete Kirche, die „zugleich heilig ist und doch stets der Erneuerung bedürftig bleibt“ (LG 8). Die konkrete Kirche „geht immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung. Sie schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin und verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt“ (LG 8).

Wer sich der Heilsgeschichte und der Inkarnation in ihrer ganzen Konsequenz bewusst wird, der nimmt an der konkreten geschichtlichen Gestalt der Kirche, die, wie Papst Franziskus sagt, nicht nur strahlend, sondern auch „zerbeult“ ist, keinen Anstoß. Er flüchtet nicht aus der irdischen Kirche in ein abstraktes Ideal, das vom Staub und Schmutz des Allzumenschlichen unberührt bleibt. Wir erwachen nicht aus einem schönen Traum und werden mit der elenden Wirklichkeit konfrontiert. Echte Frömmigkeit träumt nicht, sondern stellt sich tapfer und freudig in den Dienst der Erlösung durch Christus, der in seinem Leib, der Kirche, durch diese reale Welt geht, mit ihrer Hoffnung und Freude, aber auch ihrer Sünde und ihrem Unglauben.

Die dogmengeschichtliche Entfaltung der Ekklesiologie und darin auch ein vertieftes Verständnis des Bischofsamtes und des päpstlichen Primates stellt sich im Nachhinein nicht als Konglomerat von heterogenen Elementen dar, die von einer Ideologie der Macht und des Interesses zusammengefügt worden wären. Es geht vielmehr um die geistig-begriffliche und lebensmäßige Ausfaltung dessen, was im geoffenbarten Glauben an das Mysterium der Kirche enthalten ist, damit die Kirche in den jeweils neuen gesellschaftlichen Konstellationen und geistes- und kulturgeschichtlichen Herausforderungen ihre Mission ausüben kann.

Der Petrusdienst als persönlicher Auftrag

Alle Worte der Beauftragung und Sendung des Simon Petrus, die Jesus während seines irdischen Wirkens gesprochen hat, sind persönlich zu den jeweiligen Nachfolgern des Ersten der Apostel auf der Kathedra Petri gesagt. Simon, der Fischer vom See Genezareth, war ein historischer Mensch, nicht eine ideale Kunstfigur. Dieser konkrete, individuelle Mensch mit seiner Herkunft und Lebensgeschichte, mit menschlichen Stärken und Grenzen wird zum Werkzeug der Gnade, zum Diener des Wortes und zum Augenzeugen des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der verheißen hat, immer bei der Kirche zu bleiben bis zum Ende der Welt.

Indem Petrus einst bei Cäsarea Philippi das der Offenbarung des Vaters entstammende Bekenntnis der Kirche zusammenfasst: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“, vernimmt er für sich und seine Nachfolger die Verheißung und den Auftrag: „Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben“ (Mt 16,18f.). Jesus fragte die Gesamtheit der Jünger, für wen sie ihn halten, und Petrus antwortet in seiner Person für alle. Und Jesus richtet sich an die ganze Kirche in der Person des Petrus.

Im Abendmahlsaal in der Nacht vor seinem Tod, als sich das endgültige Schicksal der ganzen Menschheit vor