11,99 €

Mehr erfahren.

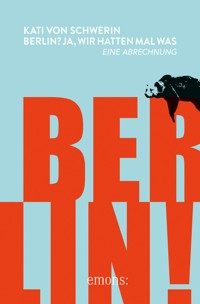

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Kati von Schwerin schleppt ihre große Liebe, die Stadt Berlin, zur Paartherapie. Es war Liebe auf den ersten Besuch: Berlin war prickelnd, sorglos, sexy. Doch nach zwölf Jahren großer Leidenschaft liegt nun alles in Scherben, die Liebe ist erloschen in Dreck, Drogen und Unverbindlichkeiten. Und so schleift Kati von Schwerin Berlin zur Paartherapie, um zu retten, was nicht zu retten ist. In den Sitzungen kommt alles auf den Tisch, die Hosen werden runtergelassen. Das, was man dann sieht, ist ein Berlin in löchrigen Schlüppern, ein stinkendes Glücksbärchi, das auf einem kaputten E-Scooter zu seinem Dealer fährt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Kati von Schwerin, geboren 1983 in Hohenlimburg/Hagen, studierte Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf und Philosophie in Düsseldorf und Berlin. Neben zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland hat sie drei Musikalben veröffentlicht, einen Podcast gehostet und schreibt bis heute als freie Autorin für das Titanic Magazin. Sie lebt und arbeitet in Ostfriesland.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Kati von Schwerin und Leonardo Magrelli

Lektorat: Lothar Strüh

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-176-8

Eine Abrechnung

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Ostfriesland

Einleitung

»Dr. Grabow – Paartherapie«, ein goldenes Schild mit eingravierter Schrift, edel und schlicht und dennoch mit einem sichtbaren Makel – die Schraube unten rechts fehlt. Zum nun vierundvierzigsten Mal stehe ich hier vor der Tür und frage mich erneut, wer wohl die Dringlichkeit empfand, die kleine goldene Schraube rauszudrehen und mitzunehmen. Ich klingle, es surrt, und so schlurfe ich ein letztes Mal hinein in das opulente Treppenhaus, hoch ins erste Obergeschoss zu Frau Dr. Grabow. Sie empfängt mich wie jedes Mal freundlich, bietet Wasser an und einen Platz auf der beigefarbenen Couch mit Kissen aus Samt. Ich mag keinen Samt, da bleibt alles dran hängen, Haare, Fussel, Staub.

Berlin ist schon da, sitzt schlabbrig auf der anderen Seite des Sofas, schlecht gekleidet, ungekämmt, null Bock – wie immer.

»Na, Du alter Pelz, welcher Club hat Dich denn heute ausgespuckt?«, begrüße ich die Hauptstadt.

»Halt die Fresse«, kommt als Antwort.

Dreiundvierzig Sitzungen lang haben wir zu dritt versucht, etwas zu retten, unsere Liebe, Rest-Sympathie oder zumindest ein bisschen Respekt. Wir hatten das »Verzweiflungs-Paket« gebucht, dreiundvierzig Sessions à zwei Stunden, inklusive unterstützender Literatur und Online-Kurs. Lange haben wir gerungen, mit dem Finger auf den jeweils anderen gezeigt, die Hosen runtergelassen und alles erzählt. Frau Dr. Grabow hat uns stets ermutigt, »alles rauszulassen« und »ehrlich miteinander umzugehen«, auch die »unangenehmen Dinge« anzusprechen … Was wurde es unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Ich hab alles ausgepackt, Berlins Gekotze und Geficke, das Alkohol- und Drogenproblem, die labbrigen Unterhosen und das ganze Geschisse. Berlin saß immer nur da, noch drupp, noch ungeduscht und immer schon beim nächsten Ding. Da kam gar nüscht, also hab ich geredet und erzählt, wie es dazu kam, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben nach so vielen Jahren. Ich wollte Berlin aufrütteln und wachklatschen …

Doch heute, beim großen Showdown, beim Grande Finale, geht’s nun letzten Endes nur noch darum, wer wann welche Sachen bei wem abholt, wer die Spülmaschine behält und wem wirklich der Teller mit den blauen Blümchen gehört. Ich habe alles gegeben. Ein Trauerspiel in dreiundvierzig Akten.

01 | ERSTES MAL_Check One

Es konnte nicht funktionieren. Das hätte ich kommen sehen müssen. Eine Finte war das, ein Irrtum. Berlin.

Düsseldorf, acht Uhr morgens, der Zug fuhr um neun. Am Ende der Straße angekommen, war ich mir wie so häufig nicht mehr sicher, ob ich meine Wohnungstür abgeschlossen hatte …

»Ich beeil mich, geht ganz schnell«, versprach ich ihm, als ich zurück zu meiner Studentenbude lief.

Ich war skeptisch, sollten wir wirklich fahren, in die große Stadt, nach Berlin? Jetzt? Ich war noch nie dort gewesen und auch wenig euphorisch, denn die Streitereien bestimmten unsere Zeit, nachdem er mich beschissen hatte und monatelang belog, bevor er es zugab. Am Tag vor unserer Reise rollte zu allem Übel noch mein Bauchnabelpiercing in seinen Badewannenabfluss. Er war schuld. Kläglich versuchte er dann, mit der Zange den Abfluss abzuschrauben, um den Zehn-Euro-Stecker herauszufischen. Uns beiden war klar, dass es nicht um den glanzlosen Schmuck ging, es war symbolisch. Der Stecker war weg.

An meiner Wohnung angekommen, war die Tür verschlossen, zwei Mal, und der Ofen aus.

So wie heute.

Schnell lief ich zurück die Straße entlang, hadernd und murrend und mit großer Unzufriedenheit über mein Kurzzeitgedächtnis, als er sich als scheinbarer »just-do-it«-Slogan offenbarte … ein alter Mercedes, hellblau und die Sorte Auto, die einem weise und vertrauenswürdig erscheint. Auf dem Nummernschild ein großes B.

Ich bin ja empfänglich für so was. »Das ist ein Zeichen!« Berlin, wir kommen!

Er hatte Termine, traf sich mit einem Major-Label-Heini, ich blieb im Hotel, nachdem wir am Bahnhof Zoo angekommen waren. Mit dem ICE. Am Bahnhof Zoo. Es war so niedlich.

Im Hotelzimmer befand sich direkt neben dem Bett eine Badewanne. Okayyy?

Im Bad gab es keine Dusche, es gab nämlich kein Bad, es gab nur eine Dusche in der Ecke des Zimmers mit einer Glastür. Supersexy, wenn die Beziehung wie ein angefahrener Waschbär am Straßenrand liegt und auf den Tod wartet.

Es war also so lala, Berlin.

Den Major-Deal hat er auch nicht bekommen, obwohl er einen Termin im Büro des Chef-A&R hatte … tze, Stümper.

Zurück in Düsseldorf haben wir uns bald getrennt, es war unschön. In der Wohnung unter seiner tropfte es von der Decke, die Idee mit der Zange war sehr schlecht gewesen.

Den alten Mercedes habe ich auch wiedergesehen, seit der ersten Begegnung fast täglich. Denn es war kein B, es war ein erbärmliches D mit einer rostigen Schraube in der Mitte, um das verbeulte Nummernschild festzutackern.

02 | ZWEITES MAL_Check Two

Ja, so war es, mein erstes Mal.

Ich wollte wieder hin, warum, weiß ich nicht.

Mit meiner Mutter fuhr ich zweimal rüber, wir wohnten in Mitte in einem Hostel. Es war ok, lag perfekt für uns zwei orientierungslose Touristen, und unser Zimmer hatte ein eigenes Bad!

Gut, wir entdeckten bei unserer ersten Ankunft ein paar abgeknipste Zehennägel auf dem Fußboden, und die trotteligen Backpacker-Interrail-Deppen machten im Hof Party bis fünf Uhr, aber hey, dit is Berlin, wa!?

Problem war nur, dass ich grundsätzlich sehr, sehr schlechte Laune habe, wenn mir irgendwer oder irgendwas ohne Notwendigkeit den Schlaf raubt. Gut, dass meine Mutter ein dickes Fell hat und sie mich liebt, sonst hätte sie mich aufgrund meines Gemütszustands mit Sicherheit beim Zoll in Ahrensfelde ausgesetzt – ohne alles!

So stapften wir los auf der Suche nach Kaffee und Frohsinn, glorifizierten den Dom, erschraken uns vorm Tacheles und fanden schließlich Clärchens Ballhaus – ich war sofort verliebt. Die Auguststraße, für eine bildende Künstlerin wie mich grundsätzlich schon ein magischer Ort. Die Galerie »eigen+art« mit den Helden meiner Studentenzeit: Tim Eitel und Martin Eder. Dazu Judy Lybke, stets verpackt in Anzüge, die der Hölle entspringen, die er aber mit einer Selbstverständlichkeit präsentiert, als hätte ihn Karl Lagerfeld höchstpersönlich am Morgen dort hineingenäht. Legendär.

Ich liebte Martin Eders leicht verstörende Katzen-Aquarelle und das technische Gewichse seiner Ölmalerei, die beinahe übergriffigen Amazonen und skurrilen Farbwelten. Leider ist Eder viel zu häufig im Muschi- und Arschbusiness unterwegs, was es letztlich schwierig macht, uneingeschränkt und voller Respekt Fan-Girl zu sein.

Natürlich sind Mama und ich nach dem Kaffee brav zur Museumsinsel gedackelt, die mich als Kunstschaffende selbstredend um den Finger wickelte. Trotz seiner unverzeihlichen Asymmetrie verfiel ich dem Bode-Museum, das wie eine Galionsfigur am Zipfel gen Nordwest blickt und ein V in die Spree keilt, damit die Rundfahrtsschiffchen auch ein bisschen was zu tun haben.

Im Museum pilgerten wir schnurstracks zur zweiten Kuppel und dem sich darunter befindenden Treppenhaus, denn da sollte er stehen, einer von uns! Papa nordete uns vor Abfahrt noch ein, dass es sowohl am Reiterstandbild »Unter den Linden« als auch im Bode-Museum Schwerin’sche Spuren gibt. Toll. Das machte unser Sightseeing gleich viel privilegierter!

Ich wollte ihn zuerst entdecken und hastete die Stufen hoch, links, rechts, »wo ist der Heini?«.

Im Nachhinein kommt es mir so vor, als wäre es womöglich erneut ein Statement Berlins gewesen … »Komm nicht her, ich kann Dir nicht geben, was Du suchst. Nein, es liegt nicht an Dir, es liegt an MIR, ich kann nur Freundschaft plus.«

Neben dem Eingang zum ersten Obergeschoss und den schönen Holzfiguren, den romantischen Altarmalereien und der christlichen Ikonographie stand allerdings kein Graf von Schwerin, nur ein Graf von Schweri…

Das »N« war weg, lost, vielleicht geklaut von Sven, der es Nicole anstatt eines Mauerstückchens und Ampelmännchen-Schlüsselanhängers als Souvenir mit nach Dorsten gebracht hat, damit sie sich endlich für ihn entscheidet, anstatt René hinterherzulaufen. Ach, was weiß ich … Ich hatte das Gefühl, diese Stadt und dieses asimetrische Museum machten einen plumpen Scherz auf meine Kosten.

So wie die Kids in der Schule, die es für feinen Humor hielten, in meinem Nachnamen das »R« wegzulassen. Was haben wir gelacht.

Mein Vater wollte gern ein Foto der Vorfahren-Skulptur, was in Anbetracht dieser Beschneidung durch das Ruhrgebiet nun irgendwie sinnlos erschien.

Zum Abschluss der Reise trafen wir noch meine Cousine, die im Vorfeld mehrfach vorschlug, wir könnten uns ja »beim Alex« treffen, ich schwieg dazu erst mal, in der Hoffnung, sie würde es von selber merken …

Schließlich machte ich dann doch deutlich, dass wir sie lieber in einer Bar treffen würden, anstatt bei irgendeinem Kumpel, den wir nicht kannten … Oh, Herr.

03 | ALEXANDERPLATZ

Irgendwann war auch mir dann klar, dass es sich beim »Alex« nicht um einen hippen Kumpel handelte, sondern um den Alexanderplatz, niemandes Kumpel, absolut kein Kumpel von niemandem, zu keiner Zeit, in keiner Parallelwelt, jemals.

Welch ein Sinnbild, ein Manifest für Berlins Tücke und trügerisches Benehmen ist dieser Ort! Fährt man ein in diese Stadt, sieht man den reckenhaften Fernsehturm wie ein großes Willkommensbanner, das von Schwalben gehalten wird: »Kati! Wie schön, dass Du da bist. Komm, ich umarme Dich!«

Dann denkt man: Hach!, und der Turm sagt: »Ich bin Berlin, hier wird es Dir gut gehen, komm zu mir, und ich zeige Dir meine elf Kaninchen und den Babyesel, der bei mir wohnt. Du darfst ihn streicheln und ihm eine Möhre geben!«

Und dann denkt man: Hach!, und hat noch lange nicht durchschaut, dass am Fuße des Turms gar kein Babyesel steht, sondern ein Junkie, der eine Taube wegtritt, um an ihrer Stelle den Pizzarand zu erreichen, der ihm zwei Minuten Hoffnung gibt und dafür sorgt, dass er nicht heute krepiert, sondern morgen. Danke, Berlin!

04 | GÄSTELISTE_Ich müsste eigentlich draufsteh’n

Ein weiters Mal verschlug es mich noch in die Hauptstadt, bevor ich mich entschloss rüberzumachen.

Ich hatte für sehr viel Geld ein Ticket gekauft, das Ticket zum Glück, und wie sich herausstellen sollte, zum niemals mehr übertreffbaren musikalischen Erlebnis. Egal, was da auf dieser Welt noch kommen mag, diese musikalische Offenbarung wird nichts und niemand jemals auch nur ansatzweise toppen können.

Prince. TAFKAP. The Artist. Symbol. Prince. Whatever.

Es war Sommer, und dieser kleine Mann, der mich tatsächlich noch mal um vier Zentimeter in Körpergröße unterbot, spielte drei Stunden lang auf der Waldbühne und versaute mich für immer, was den Anspruch an Live-Konzerte betraf.

Da aufgrund der erheblichen Preise vor allem die Plätze direkt vor der Bühne nicht ausverkauft waren, durfte irgendwann der Pöbel mit den günstigsten Achtzig-Euro-Tickets in den obersten Reihen, zu dem auch ich gehörte, nach ganz unten in Schweiß-Weite. Da ich in Flipflops hastig jegliche Zäune und Absperrungen überkletterte, kann ich von Glück sagen, dass dies nicht mein letztes Konzert war und ich mir nicht alle Gräten gebrochen habe.

»Purple Rain« war die letzte Zugabe, und die Bühne wurde passend lila ausgeleuchtet.

Wer dieses Konzert verpasst hat, obwohl er eigentlich hingehen wollte, aber keine Zeit hatte, zu faul war, zu kniepig oder einfach nur zu doof, dem muss ich an dieser Stelle mit absolutem Nachdruck mitteilen: Du bist ein Depp und an maßloser Trotteligkeit nicht zu übertreffen!

Auf dem Rückweg zum Auto fing es an zu regnen, leichter Sommerregen, lila. Es war perfekt, und Berlin rieb sich die Hände und dankte dem kleinen Gott des Pop-Soul-Funks, mich endgültig rumgekriegt zu haben.

Viele Konzerte sollten darauf folgen: Damien Rice, dreimal Glen Hansard (unter anderem ein Solo-Akustik-Konzert im später abgebrannten original Festsaal Kreuzberg), Father John Misty … um mal die guten zu nennen.

Berlin mit seinen tausend millionen Clubs und seinem Überangebot an Konzerten und Partys macht die Gagen schlecht und die KonzertgängerInnen satt und träge.

Schnell war der Reiz weg, weil man wusste, dass Künstler XY sowieso irgendwann wieder in die Stadt kommt, denn es ist ja Berlin, und wenn du was taugen willst, muss es mit auf den Tourplan. Dabei ist der Sound meistens schlecht, der Backstagebereich lieblos vorbereitet und das Publikum gelangweilt, sofern man nicht live ein Kaninchen häutet oder masturbiert. Die Provinz macht sich zwar nicht gut auf dem Tourplakat, aber in Bergisch Gladbach sind die Leute noch dankbar für echte Jefööhle, und in Dorsten steht Sven in der ersten Reihe, reckt das Feuerzeug in die Höhe und denkt an Nicole, während ein Lovesong läuft.

Aber Berlin ist da einfach durch mit dem Thema, durch mit Gefühl und Realness, das juckt hier einfach keinen mehr.

Klar, so manches Mal ist auch der Künstler schuld, dass man die Lust verliert, dann wird man als Fan und braver Ticketkäufer bitter enttäuscht und rastet womöglich auch ein kleines bisschen aus, als man festgestellt hat, dass der kleine, dürre, blonde dänische Künstler abseits der Bühne leider ein Arschloch ist.

Dann schmeißt man im Club eventuell schon mal ein Bier gegen eine Tür und dekoriert möglicherweise ein bisschen die Toilette um, nachdem man aus Enttäuschung dem Mexikaner verfallen ist (dem Schnaps, nicht dem Mann).

Und das Schlimmste daran war nicht die Kotze im Schnee vor dem grünen Bully, die man brav nach getaner Arbeit mit unbeflecktem Schnee zugeschüttet hat, sondern die Tatsache, dass man sich das Album des besagten Sängers niemals wieder anhören kann, obwohl es wirklich, wirklich großartig war.

Wie gut also, dass ich Prince nie Backstage getroffen habe, wer weiß, womöglich hätte er mich mit lila Drops beworfen oder mit seinen High Heels, aus Ärger darüber, dass ich Zwerg doch noch größer bin als er.

05 | HUMBOLDT_Der gelbe Passierschein

Da in der Lüpertz-Klasse der Kunstakademie Düsseldorf zu meiner Zeit eine eher unlustige Stimmung herrschte, nahm ich schnell Reißaus und bezog mein eigenes Atelier in Düsseldorf-Heerdt im Haus eines älteren Herrn. Hanns war Rentner und sehr zu begeistern für Kunst und Architektur. In seinem Garten wuchsen die leckersten Tomaten, die ich je gegessen hatte, Salat und Pflaumen. Aus Letzteren brannte Hanns jährlich ein bisschen Schnaps, den ich ebenfalls kosten durfte. Vorbrand, Hauptbrand, Nachbrand, alles musste ich probieren, und zum ersten – und hoffentlich letzten – Mal dachte ich, ich würde von Alkohol erblinden. Das war kein Schnaps, das war eine Waffe!

Nun gut, jedenfalls hauste ich dort in dem kleinen Erdgeschoss-Atelier und erfreute die Spaziergänger vor allem durch die Arbeit an meinem drei mal acht Meter großen Aktselbstbildnis. Durch die selbst gewählte und wunderbare Einsamkeit in meinem Kleinod der Kreativität fing ich allerdings irgendwann an, mit mir selbst zu reden, was nach einer gewissen Zeit etwas unbehaglich wurde. Also beschloss ich, dagegen anzugehen, und begann neben dem Kunststudium noch ein Studium der Philosophie, denn das hatte mir in der Schule zumindest halbwegs Spaß gemacht, und zermürbendes Um-die-Ecke-Denken bis zur Erschöpfung, das kann ich!

Nachdem der Bachelor-Abschluss in greifbarer Nähe war und die Erde in Dussel-Dorf mehr als verbrannt, traf ich also die folgenschwere Entscheidung, meinen Philosophie-Master an der Humboldt Universität in Berlin nachzulegen. Für Philosophen und Leute wie mich, die einfach gerne diskutieren und geschwollen umherschwafeln, ist die HU (wie sie die StudentInnen lässig bezeichnen) DER Hotspot und erklärtes Ziel. Hegel, Schopenhauer und viele der anderen verkopften Typen trieben hier ihr Unwesen und schauen nun grantig von Büsten und Bildern auf die kleinen StudentInnen hinab mit einem Blick, der deutlich macht, dass wohl so gut wie niemand auch nur ansatzweise Späßchen haben wird mit ihrem Werk.

Als ich das Foyer der HU das erste Mal als Touri/Gast betrat, fühlte ich diese Magie eines alten und geschichtsträchtigen Gebäudes und war ganz beduselt und beseelt, sodass ich erst mal stolz einen Kuli und eine Tasse mit Uni-Logo kaufte, ohne überhaupt einen Studienplatz zu haben.

Auf den Stufen, die in den ersten Stock führten, stand auf jeder einzelnen »Vorsicht Stufe!«, was ein Gag!

Ich fand es lustig, und wieder einmal bemerkte ich nicht, dass das ganz und gar nicht witzig gemeint war, sondern vielmehr zynisch, denn wie sich herausstellte, war diese Exzellenzuni so gar nicht exzellent, sondern nur ein verstaubter Haufen Scheiße, der stolz auf einem Stapel angegrabbelter Geschichtsbücher thront. Vollgestopft mit Angebern, Egoisten und Feiglingen, kraulte sich dort jeder selbst die Eier und strebte nach nichts außer der nächsten Veröffentlichung in irgendeinem elitären Fachmagazin oder irgendeinem aufgeblähten Vorwort in der xten Auflage von »Ecce homo«.

Die Stufen wollten warnen, doch ich begriff nicht, dass diese Uni nicht die Treppe war, die einem weiter nach oben verhalf, sondern der Stolperstein, der einen auf die Schnauze fallen ließ, während sich die Uni genüsslich selbst den Arsch leckte.

Das Immatrikulationsbüro ordnete meine Bewerbung erst mal falsch ein, woraufhin ich eine hoffnungslose Absage erhielt. Ein mir bekannter Kommilitone aus Düsseldorf bekam allerdings einen Studienplatz, obwohl er in Sachen Note und Wartesemester um einiges schlechter dastand.

So ging der ganze Spaß los: mit Zwergenaufstand meinerseits und Unverschämtheiten irgendwelcher Bürokratie-Bitches. Ich bekam meinen Platz, und das Unheil nahm seinen Lauf.

Ich zog nach Berlin und durfte den ersten Tag in der neuen Stadt erst mal auf der Polizeiwache verbringen, nachdem ein Bekannter den gemieteten Umzugssprinter in einem Anflug von Einpark-Selbstüberschätzung gegen ein stehendes Auto gefahren hatte.