Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Ich-Erzählerin träumt davon, einen Bestseller zu schreiben, muss fürs Erste aber noch einem Job im Kulturbetrieb nachgehen. Während ihr Freund als angehender Lehrer gerade in seinem Idealismus von der harten Realität ausgebremst wird. Zusammen warten sie darauf, dass das richtige Leben beginnt - und ahnen doch, dass sie sich anpassen und fortpflanzen werden, wie alle anderen auch. Bis Gabriel vom Himmel fällt, sprich ein reizender kleiner Hund eines Morgens in ihrem Garten sitzt. Mit seiner schier ansteckenden Lebensfreude stellt er nicht nur ihr mittelmäßiges Leben infrage, sondern scheint fortan auch ihr Schicksal zu beeinflussen. Jedenfalls überstürzen sich die Ereignisse, und was mit großen treuen Hundeaugen begann, läuft auf eine erste veritable Lebenskrise hinaus, die dem jungen Paar nicht nur ganz neue Perspektiven beschert - sondern auch ihr eigenes Leben zum Bestseller macht. Isabelle Flükiger erweist sich in ihrem ironisch-verzweifelten Roman als Seismografin unserer Zeit. In ihrer hinreißend komischen Sprache beschreibt sie die Lebenswelt der Dreißigjährigen, die sich nichts erkämpfen mussten. Dort herrscht Panik vor dem langweiligen Dasein in einem Land, in dem nichts passiert. Aber wenn die seichte Ruhe erst einmal gestört ist, tritt ihr ungeheures Potenzial zutage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Isabelle Flükiger

Bestseller

Isabelle Flükiger

Bestseller

Roman

Aus dem Französischenvon Lydia Dimitrow

Die Publikation des Buchs wurde vom Kanton Freiburg gefördert.

Die Übersetzung wurde im Rahmen des MentoringprojektsYoung-Translators-Partnership der Schweizer KulturstiftungPro Helvetia realisiert; Mentorat: Claudia Steinitz.

Der Verlag bedankt sich herzlich für die Unterstützung.

Die Originalausgabe ist 2011 unter dem Titel Best-sellerbei Faim de siècle erschienen.© 2011 Editions Faim de siècle & Cousu Mouche, Fribourg© 2013 Rotpunktverlag, Zürichwww.rotpunktverlag.ch

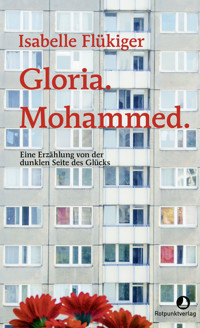

Umschlagabbildung: Anna Sommer, www.annasommer.chUmschlaggestaltung: Patrizia Grab

ISBN 978-3-85869-551-21. Auflage 2013

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

1.

Ich war dabei, meinen Bestseller zu schreiben, als Simona kam und mich unterbrach. Es ging darum, irgendwo essen zu gehen. Ich sagte Nein. Es ist einfach, irgendwo essen zu gehen. Man geht irgendwo essen, und man redet und redet und redet, nur am Ende schreibt man nicht.

Ein paar Stunden später war ich dabei, im Regen eine zu rauchen. Um mich herum rauchten die Raucher, und die Nichtraucher nicht. Wir hatten alle ein Glas in der Hand. Ich dachte nicht an meinen Bestseller, denn ich war damit beschäftigt zu reden reden und reden. Simona war schon nach Hause gegangen, und die ganze Zeit sagte ich mir, dass es Zeit wäre. Aber ich blieb, wie festgewachsen, das Glas in meiner Hand. Woanders schlief mein geliebter Liebling seinen kostbaren Schlaf, Spiralen aus Rauch stiegen in grauen Schwaden hinauf in den Himmel. Der Himmel war weder schwarz noch grau, noch sternenklar; der Himmel war nichts. Und zwischen ihm und uns gab es nur diese grauen Schwaden und Worte Worte Worte.

Es war an eben diesem Abend, im Regen, als die Raucher rauchten und die Nichtraucher nicht, dass alles angefangen hat. Ein Typ rempelt mich an. Er ist besoffen. Er ruft: »Gabriel!« Er rennt, und schon ist er weg. Ich rede weiter mit den Rauchern und den anderen, wir werden ein bisschen betrunken. Irgendwann stelle ich schließlich mein Glas auf einen Tisch und gehe, im dünnen Regen.

Ich bin schon fast zu Hause, als ich ihn an einem Laternenpfahl hocken sehe. Er ist ganz durchnässt, gelbe Perlen laufen die Strähnen seines Ponys herunter. Er sieht mich an. Auch die Stille ist ganz durchnässt, so weich und plätschernd, und die Laterne lässt das Gelb aus seinem Haar fallen … Das alles ist so friedlich, dass ich stehen bleibe.

Ich sage: »Geht es Ihnen gut?« Es schadet ja nie, sich nach dem Wohlbefinden anderer zu erkundigen, nicht wahr. Er sagt: »Ich kann Gabriel nicht finden. Ich weiß nicht, er ist verschwunden …« Er deutet vage in die Dunkelheit jenseits der Gasse und der Laterne. Ich sage: »Er wird schon wiederkommen.« Der Typ zuckt mit den Schultern. Ich sage: »Ist Ihnen nicht kalt?«

»Ein bisschen. Aber ich warte lieber. Man weiß ja nie, vielleicht kommt er doch wieder …«

»Haben Sie sich gestritten?«, frage ich aus Höflichkeit, aber ich fange schon an mir einen abzufrieren und gehe langsam weiter.

»Ach nein, nein …« Er seufzt, ganz glänzend vom Regen, wie eingeölt. »Es ist nur so, dass meine Freundin mich rausgeschmissen hat, und da bin ich mit Gabriel etwas trinken gegangen. Und als ich ihm gesagt habe, dass wir bestimmt draußen schlafen müssen, ist er abgehauen.«

Über der Laterne wird der Regen wieder stärker. Ich sage mir: »Noch so ein armes Schwein.« Genau das denke ich. »Gehen Sie doch fürs Erste ein, zwei Nächte in ein Hotel«, schlage ich vor. Der Typ antwortet nicht. Er sucht mit den Augen die Dunkelheit ab. Jetzt schüttet es richtig, der Regen trommelt auf Blätter und Rinnen. Ich bedränge ihn nicht weiter, sage schon im Gehen: »Viel Glück jedenfalls …« Er sieht mich immer noch nicht an, die Augen in die Dunkelheit gerichtet und alles in das Prasseln des Regens, das Glucksen der Erde, das Knacken der Äste getaucht.

Egal, ich wohne gleich hier oben, und anderthalb Minuten später bin ich zu Hause.

Ich ziehe meine nassen Schuhe aus. Ich gehe ins Bad. Ich nehme ein Handtuch und trockne meine Haare ab. Schließlich gehe ich mit dem Handtuch um den Kopf ins Schlafzimmer, wo sich der Schlaf des Teuersten fortsetzt. Ich stelle mich ans Fenster und sehe raus. Da unten, an den Laternenpfahl gelehnt, wartet der Typ immer noch. »Er muss seinen Gabriel lieben«, denke ich. Ich ziehe mich aus, schlüpfe in ein T-Shirt, gehe zurück ins Bad, wo ich das Handtuch wieder an seinen Platz hänge. Ich putze mir die Zähne und denke an nichts, ich spüle mir den Mund aus, ich gehe zurück ins Schlafzimmer … Und stelle mich wieder ans Fenster.

Tatsächlich, er wartet immer noch. Es regnet den dichten Regen eines Sommeranfangs, der schön klingt, aber kühl ist. Er steht da im Regen, in der Kälte. Von Weitem sieht man nicht, dass die Laterne ihm gelbe Perlen ins Haar macht. Von Weitem sieht man nur dieses verfrorene Warten im Regen. Ich würde ihm gern sagen, dass sein Gabriel ein Riesenarsch ist und dass er besser schlafen gehen sollte. Aber das würde den Teuersten wecken. Also setze ich mich auf einen Stuhl und sehe ihm eine ganze Weile dabei zu, wie er im Regen auf seinen Gabriel wartet.

»Vielleicht sind sie schwul, und die Freundin hat es rausgekriegt? Sie hat sie rausgeschmissen, aber Gabriel, der nur wegen der Wohnung mit ihm geschlafen hatte, hat sich aus dem Staub gemacht, als er gesehen hat, dass es da nichts mehr für ihn zu holen gibt … Es gibt wirklich Scheißkerle.«

Viel später, als ich von dem schönen Prasseln und dem unbeweglichen Körper da unten genug habe, gehe ich ins Bett. Er wird sich sicher nicht mehr vom Fleck rühren.

Am Morgen: Bernsteinfarbene Sonne dringt durch die Vorhänge. Ich springe aus dem Bett und gehe zum Fenster. Er ist nicht mehr da. Der teuerste Liebling ist auch aufgestanden (das heißt, sobald die Sonne aufgegangen, ist mein Liebling aufgestanden). Ich gehe in die Küche. Ich sage: »Hi.«

»Hi.« Er sitzt am Küchentisch, einen Stapel A4-Blätter vor sich.

Ich frage: »Gehts voran?«

»Es geht …« Er sieht mich an. »Du bist so hübsch!«, ruft er und lächelt. »Und deine kleinen rosa Füßchen, wie gehts denen?« Ich zeige ihm die fraglichen Objekte, wir machen ein paar Kommentare, wir reden über etwas anderes. Es geht ja nur darum zu sagen, dass wir uns lieben. Er kehrt zu seinen Korrekturen zurück, ich zu meinem Wochenende.

Er ist Französisch- und Lateinlehrer, ich bin Sekretärin in einer staatlichen Kultureinrichtung. Na ja, was soll man machen. Wir haben Geisteswissenschaften studiert wie alle Welt, jetzt arbeiten wir wie alle Welt. Wir lieben uns, wie junge Paare in dem Alter das tun; später werden wir Kinder haben. Der Weg ist abgesteckt.

Und aus diesem Grund kehre ich, während er seine Korrekturen erledigt, zu meinem Bestseller zurück. Ja, weil alles weniger abgesteckt wäre, wenn der Ruhm sich einstellen würde. Wir würden die Maschine weniger fetten, aber sie würde uns fett machen – sehen Sie die Umkehrung? Und man muss doch schließlich daran glauben, oder nicht? Denn Sekretärin sein nimmt nicht meinen ganzen Kopf in Anspruch, und da ich es im Leben wahrscheinlich nicht sehr viel weiter bringen werde und da ich mit ihm, was auch geschieht, immer zu diesen kleinen Lichtern gehören werde, die das tun, was man von ihnen erwartet … Erst mal hoffe ich, und die Hoffnung macht groß.

Deswegen schreibe ich jeden Tag ein paar Zeilen, ein paar Absätze an meiner großen Idee: an dem Roman, den alle gern lesen werden, Sie werden sehen. Spitzenverkäufe im Zukunftsjahr X, an der Spitze der Weltliteratur … Ich arbeite leidenschaftlich daran, uns zu entkleinfischisieren. Das ist die große Sache, das nährt Träumereien und heizt den Alltag auf. Das befreit, das hebt empor, trägt im Vogelflug über den tödlichen Determinismus und die unendlich verschiedenen Formen der Machtlosigkeit hinweg, die wir von der Wiege an mitschleppen.

Nach dem Duschen setze ich mich also an meinen Schreibtisch und widme mich wieder der Idee.

Während ich im Inneren meines dichten, tiefen Geistes nach dem vollkommenen Satz suche, sehe ich durch das Fenster dem Nichts dabei zu, wie es sich entfaltet. Ich denke.

Da taucht plötzlich ein wedelndes schwarz-weißes Etwas in meinem Sichtfeld auf. Ich stehe auf. Das wedelnde Etwas ist verschwunden. Ich öffne das Fenster, Neugier vernebelt meinen eben noch dichten, tiefen Geist. Ich lehne mich übers Fensterbrett. Da, unter mir, sieht mich (während sein Schwanz mit überschäumender Energie auf den Rasen schlägt) ein kleiner weißer, ganz aufgeregter Hund an, die Ohren als Verlängerung seines Kopfes nach oben aufgestellt und um das rechte Auge ein Fleck so schwarz wie seine Schnauze. Er sieht zum Anbeißen aus und es scheint, als würde er sich freuen, mich zu sehen. Ich sage: »Na, hallo!«

Der Hund sieht mich an, mit heraushängender Zunge, der Schwanz schlägt jetzt mit doppeltem Eifer von links nach rechts, und er legt fragend den Kopf schief. Ich wiederhole: »Naa hallooo!«

Er, in der Küche, sagt: »Was?« Ich sage: »Da ist ein Hund im Garten!« Keine Reaktion. Der Hund und ich sehen uns weiter an; sein Kopf ganz schief gelegt, als würde er abwarten, wie es weitergeht. Ich sage noch: »Hallo, Hund!« Er legt den Kopf mit einem Anflug von Ratlosigkeit in seinem Ohrenspiel zur anderen Seite. Er dreht den Kopf und sieht hinter sich. Ich habe Angst, dass er verschwindet, wenn ich ihn zu lange warten lasse, sage: »Warte, Hund! Ich komme!« und renne aus dem Zimmer. Im Flur schlüpfe ich in ein Paar Schuhe, während er sagt: »Was machst du, mein Schatz?«

»Ich geh dem Hund Hallo sagen!«

Und was das für ein Hündchen ist! Oh, wie verschmust, wie lieb es ist! Es wedelt mit dem Schwanz an meinen Knien, und es sabbert und leckt mir die Wangen und ist ganz glücklich, mich zu sehen! Es hüpft um mich herum, die Ohren aufgestellt vor Aufregung, der Schwanz weiß gar nicht mehr, was machen vor lauter Freude, und schlägt, so sehr er nur kann. Seine Beine sind nach unten hin braun, so als würde er Pantoffeln tragen, sein Schwanz ist auch braun, und es ist doch kein schwarzer, sondern ein brauner Fleck, der sein Auge umkreist und ihm sein freches Aussehen gibt. Er ist ein kleiner, sauberer, wohlriechender Hund, und nachdem wir uns einmal auf alle erdenklichen Weisen begrüßt haben und nicht mehr wissen, wie man das noch tun könnte, gewinnt mein dichter, tiefer Geist wieder die Oberhand. Jetzt frage ich mich: Wem das kleine Hündchen hier wohl gehört? Der Teuerste ruft mir vom Fenster aus zu: »Wem gehört der denn?« Ich hebe den Kopf und sehe, wie er lächelnd den Hund und mich beobachtet. Ich antworte: »Willst du nicht runterkommen?«

»Ich will erst den Stapel fertig machen; das lenkt mich nur ab, wenn ich runterkomme … Wem gehört der denn?«

»Warte, ich guck mal …«

Ich ziehe also den Hund zu mir ran, kleine Leckeinheit am Handgelenk, während ich versuche zu lesen, was auf seinem Halsband steht. Er zappelt, er freut sich, und auf seinem Halsband steht: »Ich heiße Gabriel«.

Ihnen sage ich es: Das war ein Schock. Meinem Teuersten, der sich mit den Ellenbogen auf das Fensterbrett stützt, rufe ich zu: »Da steht: ›Ich heiße Gabriel‹«.

»Das ist alles?«

»Ja, wirklich!«

»Guck noch mal genau hin, steht da keine Telefonnummer? Keine Adresse?«

Ich inspiziere noch einmal die ganze Außenseite des Halsbands, ich taste es ab, um zu sehen, ob es nicht vielleicht mehrere Lagen gibt, ein Zettelchen unter einem Stück Kunststoff; ich begutachte das »Ich heiße Gabriel«, die Rückseite des Halsbands, jeden Zentimeter. Kurz, ich sehe überall gründlich nach. Der Hund lässt sich das jetzt gefallen; er betrachtet den Garten mit beifälligem Blick (wirklich: beifällig) und bewegt sich nicht mehr. Schließlich rufe ich zum Fenster: »Nein, da ist sonst nichts.«

»Hm. Ist doch merkwürdig, oder?«

»Ja.« Ich kraule den Kopf des Hundes und sehe zu meinem Teuersten da oben, der jetzt auch dem Nichts dabei zusieht, wie es sich jenseits des Gartens entfaltet. »Was machen wir?«, frage ich.

»Ich weiß nicht.«

Während ich den Hund kraule, schlägt mein Herz dumpf und matt gegen meine Rippen. Ich sehe ihn genau vor mir, den Typen von gestern, der auf seinen Gabriel gewartet hat. Herr Gabriel, der Arsch, der nicht gern draußen schläft … Das muss dieser kleine freche Hundeliebling sein. Wenn man ein Halsband hat, auf dem steht: »Ich heiße Gabriel«, wird natürlich niemand auf die Idee kommen, einen anders zu nennen, selbst wenn man ein Fell hat und nicht mehr als fünfzig Zentimeter groß ist.

Ich überlege laut: »Wir sollten Zettel in der Straße aufhängen …«

»Wir werden ihn erst mal füttern müssen …«

»Stimmt.«

»Es ist warm genug, wir können ihn im Garten lassen …« Der Hund legt den Kopf schief, sieht mich an und hebt das Ohr, als würde er eine Augenbraue hochziehen. Ich sage: »Glaubst du? Die Nachbarn werden nicht gerade begeistert sein, wenn im Garten überall Hundehaufen liegen …«

»Hm.« Stille. Wir starren beide ins Nichts. Dann fährt er zusammen: »Bloß nicht! Wir werden seine Haufen wohl einsammeln müssen! Wie die Leute das so machen, weißt du …« Wir verziehen beide das Gesicht. Ich sage: »Das ist dann ganz warm in der Hand …«

»Hoffen wir mal, dass er keinen Durchfall hat …«

Wir verziehen den Mund vor Ekel. Ich stehe auf und fasse zusammen: »Wir hängen Zettel in der Straße auf und lassen ihn erst mal im Garten. Er ist ja nun mal nicht unser Hund …« Wirklich nicht. Ich werde bestimmt nicht Ewigkeiten im strömenden Regen verbringen wegen eines kleinen haarigen Etwas, das einfach drauflosscheißt.

Der Hund beobachtet mich, mit schief gelegtem Kopf und gespitztem Ohr. Er ist so niedlich, dass ich sage: »Es ist nicht schlimm, wenn du einen Haufen machst, weißt du. Ich werde dir trotzdem was zu fressen geben …«

Ich gehe wieder hoch und inspiziere den Kühlschrank. Weil Hunde ja tendenziell Fleischfresser sind, mische ich in die Kartoffeln von gestern ein bisschen von dem Hackfleisch, das der Teuerste zum Mittag zubereiten wird. Danach steige ich sehr zufrieden mit mir wieder die Treppe hinunter und stelle die nahrhafte Mahlzeit vor den Hund hin. Aber der verzieht nach kurzem Geschnüffel verächtlich Ohr und Schnauze. Er setzt sich in einigem Abstand vom Teller hin und leckt sich die Vorderpfote, wobei er von Zeit zu Zeit erhaben den Garten mustert. Ich sage: »Tja, wenn du keinen Hunger hast, ist das nicht mein Bier.« Ich lasse den Teller, wo er ist; beleidigt steige ich wieder die Treppe hinauf. An meinem Computer entwerfe ich einen »Zugelaufen«-Aushang, mit dem ich danach die ganze Nachbarschaft zukleistern werde.

Ich könnte ein ruhiges Gewissen haben, oder? Und doch, mein goldenes Herz (das werden Sie zugeben müssen) hat sich im Laufe des Tages immer mehr zusammengezogen. Denn auf dem Teller für den Hund haben sich alle Insekten des Gartens versammelt, und er, der Hund, liegt mit dem Kopf auf den Pfoten reglos im Gras. Bestimmt mit leerem, völlig leeren Magen. Ich fluche durch die Zähne: »Scheiße.« Die Läden machen in einer halben Stunde zu.

Ich nehme meine Tasche und ziehe meine Schuhe wieder an. Eiligen Schrittes, angetrieben vom brennenden Schuldgefühl stürme ich den kleinen Pfad entlang, überquere ich Gassen, Wege und Straßen, um schließlich mit klopfendem Herzen und fast wieder ruhiger Seele im Supermarkt vor dem Regal »Tiernahrung« zu landen.

Aber braucht er jetzt eher Energie? Oder eine gute Verdauung? Mag er Fisch oder Kaninchen? Und wenn er lieber Schwein hat? Mit Gemüse oder ohne? Für junge Hunde? Wie alt er wohl ist?

Ich zögere, völlige Ratlosigkeit. Ich gehe einen Schritt zurück, einen Schritt vor, schließlich knie ich vor der Abteilung »Gut für die Zähne«, als plötzlich jemand heftig gegen mich stößt und auf mich fällt und ich zu Boden gehe. »Oh! Entschuldigung, Entschuldigung …«

Ich höre, dass es ihm Leid tut, während ich noch auf dem Boden liege; er hebt meine Tasche auf und streckt mir die Hand hin. Als ich wieder stehe, erkenne ich ihn und sage: »Ach! Hallo, Said …«

Er sieht mich eine Viertelsekunde schief an, dann fährt er zusammen: »Du bist das?«

»Hm …« Ich wische mir den Schmutz von den Knien. Er lacht. »Ach, wenn ich nicht auf dich gefallen hätte, hätte ich nicht mehr erkannt! Deine Haare sind lang!« Ich fasse mir in die Haare und sage, während ich meine schmutzige Hand betrachte: »Ja, ich hab sie wachsen lassen.«

»Sehr hübsch, sehr fraulich. Viel hübscher für eine Frau!« Er lächelt, als würde er sich für mich freuen. Ich lächle auch. Das hört man gern, auch wenn es eigentlich ein unpassendes Kompliment für eine emanzipierte Frau ist, nicht wahr … Er lässt nicht locker: »Du siehst ganz anders aus!« So als hätte ich mich von einem Frosch in ein Mädchen verwandelt. Ich wechsle das Thema: »Geht es dir gut?« Said ist um die vierzig, ein hübscher Kerl, nur etwas verbeult, und bei meinem neuen Themenvorschlag verzieht er mürrisch das Gesicht: »Nein, geht mir überhaupt nicht gut.« Er erzählt von gesundheitlichen Problemen und dass er zum Monatsende aus seiner Wohnung fliegen werde.

Ich habe den Anstoß gegeben und jetzt hört er nicht mehr auf. Während er redet, werfe ich ab und zu einen Blick auf die Hundefutterdosen; bald werde ich nicht mehr genug Zeit zum Aussuchen haben. Er erzählt mir immer schlimmere Geschichten, von erlittener Folter, von Rückenproblemen. Und vereitelt meine Flucht mit jedem schrecklichen Detail ein bisschen mehr … Manchmal verstehe ich nicht, was er sagt, aber ich nicke zustimmend, während mein Blick magnetisch vom Hundefutter angezogen wird. Schwein ist eine sichere Bank. Oder Rind. Nein, nein. Hackfleisch schien er nicht zu mögen … Doch Schwein. Aber das Alter? Gemüse? Und vor allem nicht vergessen, auch noch Brot zu kaufen … Reis …

Said erzählt von seiner Band, die kurdische Folklore macht, das sei wichtig für … Jetzt reichts! »Hör mal, ich muss unbedingt … Futter für meinen Hund aussuchen. Die machen bald zu, und ich hab noch nicht … Na ja, du verstehst schon.« Dieses traurige Gesicht! Traurig, allein und mitteilungsbedürftig, wie er ist, schlägt er lächelnd vor: »Wir könnten etwas trinken gehen?«

»Ich hab keine Zeit, ich muss los … Ein andermal wirklich gern.« Ich lächle mit aller verfügbaren Heuchelei. Er verabschiedet sich mit Küsschen und geht. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich nehme Schwein für junge Hunde und dann noch Trockenfutter. Die Lichter blinken, das wars, der Laden ist vollkommen leer. Unsicher über meine Wahl gehe ich zur Kasse, mit dem Gefühl, etwas vergessen zu haben, und mit diesem neuen Schuldgefühl: Menschen, die gefoltert werden, mit denen du zehn Minuten im Jahr sprichst, aber du lässt dich einfach von der Konsumgesellschaft und ihren Tausenden Auswahlmöglichkeiten verschlingen. Man will uns den Kopf wegfressen, indem man uns dreitausend Varianten derselben Scheiße anbietet, und – es funktioniert.

Übrigens … Hätte ich nicht eher Kaninchen für erwachsene Hunde nehmen sollen? Das wirkte exquisiter … Plötzlich bleibe ich vor Ärger wie angewurzelt stehen: Ich habe das Brot vergessen. Hätte der nicht woanders hinfallen können? Was interessieren mich seine Geschichten, hä? Ich bin doch nicht seine Freundin! Seine Geschichten interessieren mich nicht die Bohne!

Und ich gehe die Gassen, Wege und Straßen wieder hinauf, bearbeite den Beton mit gereiztem Schritt, mit meiner kleinen Tüte unterm Arm, murmle vor Ärger vor mich hin und fühle mich trotzdem schuldig.