Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Du hast eine Illegale eingestellt, damit sie sich um deine Kinder kümmert?!« Die Erzählerin ist schockiert, als sie erfährt, dass ihre Freundin eine SansPapiers beschäftigt. Doch als sie Gloria aus Kamerun in Lausanne kennenlernt und ihre Geschichte erfährt, kommen Gewissheiten ins Wanken und stellen sich neue Fragen: Wie kann es sein, dass wir Sans-Papiers bei uns arbeiten lassen, ihnen aber den Zugang zu unseren Sozialversicherungen verwehren? Immer weiter dringt die Erzählerin ein in eine ihr neue Welt. Der abgewiesene Asylbewerber Mohammed erzählt von seiner Arbeit auf Baustellen, von Unterhändlern, die illegale Arbeitskräfte vermitteln, und Großunternehmern, die ungeschoren davonkommen. Isabelle Flükiger nimmt uns mit auf eine emotionale und lehrreiche Reise durch dunkle Gebiete der Schweiz. Ihr Roman zeichnet das Leben der beiden Hauptfiguren in einer direkten und klaren Sprache nach, in der Empathie und Empörung, Sarkasmus und feiner Humor mitschwingen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Erzählerin schreckt auf, als ihre Freundin beim Mittagessen erzählt, dass sie eine Frau aus Kamerun eingestellt hat. Gloria ist die perfekte Nanny, bis auf eine Kleinigkeit: Sie hat keinen Ausweis. Als die Erzählerin Gloria wenig später kennenlernt, kommen viele ihrer Gewissheiten ins Wanken. Wie kann es sein, dass wir Sans-Papiers bei uns arbeiten lassen, ihnen aber den Zugang zu unseren Sozialversicherungen verwehren? Die Fragen der Erzählerin werden immer mehr. Darum braucht sie einen zweiten Gewährsmann: Mohammed. Der Marokkaner arbeitet schwarz auf dem Bau, bis er erwischt und verhaftet wird. Was nun? Die Erzählerin lässt nicht locker, spricht mit Arbeitgebern, Beamten und Juristen, arbeitet sich durch Gesetzestexte, Postulate und Protokolle und beschreibt, so die Übersetzerin Ruth Gantert in ihrem Nachwort, »mit Klarheit, Witz und Empörung die Erkenntnisse, die sie dabei über die Funktionsweise unserer Marktwirtschaft gewinnt«.

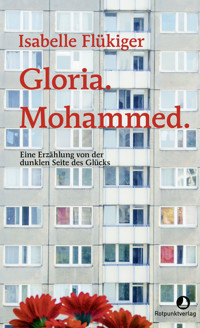

Isabelle Flükiger

Gloria. Mohammed.

Eine Erzählung von der dunklen Seite des Glücks

Aus dem Französischen und mit einem Nachwortversehen von Ruth Gantert

Die Übersetzung wurde gefördert von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung

Der Verlag bedankt sich zudem für die finanzielle Unterstützung bei:

Fonds ÆQUITAS, www.fonds-aequitas.ch

Heidi Kronenberg

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2025 unterstützt.

Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Verlag/Hersteller: Rotpunktverlag AG

Hohlstrasse 86A, 8004 Zürich, Schweiz, [email protected]

Verantwortliche Person in der EU: Prolit Verlagsauslieferung GmbH

Siemensstraße 16, 35463 Fernwald, Deutschland, [email protected]

© 2025 Isabelle Flükiger, Bern

© 2025 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich

(für die deutschsprachige Ausgabe)

www.rotpunktverlag.ch

Umschlagbild: bit.it / photocase.de

Lektorat: Anina Barandun

Korrektorat: Lydia Zeller

eISBN 978-3-03973-060-5

1. Auflage 2025

Inhalt

Gloria

Der Märchenprinz

Der Arbeitgeber

Die Versicherungen

Die Krankenversicherung

Die Altersversicherung

Mohammed

Die Märchenprinzessin

Der Arbeitgeber

Die Gewinnmarge

Der Subunternehmer

Die Kontrollen

Die Polizei

Die Kontrollinstanzen

Die Versicherungen

Das Gesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses

Gloria

Die Rechnung

Wo ist denn hier die Kohärenz?

Nachwort der Übersetzerin

Danksagung

Wichtigste Quellen

Autorin und Übersetzerin

Gloria hat keinen Ausweis. Keinen Ausweis B, C, G, L, F, N, ja nicht einmal einen Ausweis S. Sie kommt aus Kamerun. Als ich sie2016 kennenlernte, hatte sie ihre Söhne seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen.

Sie ist eine Illegale, aber das ist verkürzt ausgedrückt. Man bezeichnet sie eher als eine Sans-Papiers, was ebenfalls falsch ist. Gloria hat Papiere, einfach nicht die richtigen. Sagen wir es so: Gloria hält sich seit über fünfzehn Jahren ohne gültigen Ausweis in der Schweiz auf.

Ich wusste nichts über die illegale Einwanderung, bevor ich Glorias Bekanntschaft machte. Ich hatte Artikel über Schleuser gelesen, wie man über abgelehnte Einwanderer, den Ausweis F oder die Asylsuchenden liest. Ich hatte Fernsehdebatten verfolgt. Einige bezeichnen unser Asylsystem als zu durchlässig, andere finden es zu restriktiv. Entweder sind unsere Asylsuchenden Schmarotzer, oder wir beuten sie aus. Die Meinungen sind immer messerscharf, die Tatsachen hingegen verschwommen. Damals hätte ich die größte Mühe gehabt, einen Faden aus dem Knäuel von Halbwahrheiten und festgefassten Meinungen zu ziehen.

Dies sollte sich an einem Herbsttag des Jahres 2016 ändern, nach einem Essen in einem der überlaufenen Restaurants der Bundesstadt Bern.

An dem besagten Tag treffe ich eine Freundin. Wir sehen uns nicht oft, also beginnen wir mit Belanglosem, sprechen von der Arbeit, vom verflixten ewigen Zeitmangel und kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen und schließlich zum Geld. Wusstet Ihr, dass es sich ganz anders rechnet, sobald man Kinder hat?

Meine Freundin erklärt mir zum Beispiel, wie viel ein Krippenplatz für ihre Zwillinge gekostet hätte.

In subventionierten Einrichtungen ist der Elternbeitrag lohnabhängig. Weniger begüterte Familien werden vom Kanton unterstützt. Aber meine Freundin und ihr Mann haben gute Stellen. Ihr Lohn ist zu hoch, als dass sie irgendeine Unterstützung beanspruchen könnten. Die Krippe verlangte etwa 120 Franken pro Tag und Kind. Um ihre Töchter vier Tage in der Woche betreuen zu lassen, hätten sie fast 4000 Franken monatlich ausgeben müssen. Also sagten sie sich: Warum stellen wir keine Nanny an? Für den gleichen Betrag würden sie sich den Stress sparen, die Kinder in die Krippe zu bringen und abzuholen und in den wenigen Stunden, die sie zu Hause verbrachten, zu putzen und zu waschen. Ja, das war die sinnvollste Wahl. In der folgenden Woche veröffentlichten sie eine Anzeige im Internet.

Sie erhielten etwa dreißig Bewerbungen. Nach sorgfältiger Prüfung der Eingaben luden sie fünf Kandidatinnen zum Vorstellungsgespräch ein.

Man muss sich vorstellen, was das bedeutet: Man überlässt die beiden Babys, das Liebste, was man hat, einer Person, die alleine mit ihnen zu Hause bleibt, ohne dass jemand diese Person überwachte oder ihr zur Seite stünde. Das braucht grenzenloses Vertrauen.

Eine Frau aus den Philippinen erklärte ihnen mit zackiger Selbstsicherheit, Kinder gehörten dressiert. Eine andere roch so schlecht, dass sie nach ihrem Besuch die ganze Wohnung gründlich lüften mussten. Eine dritte, die vor Diplomen strotzte, verlangte einen Lohn, der das Budget der Eltern bei Weitem überstieg.

Und dann kam die Reihe an Gloria. Sie hatte schon als Kinderfrau gearbeitet. Eines der Referenzschreiben lobte sie in den höchsten Tönen. Sie zeigte Fotos von ihren Kindern im Heimatland und erzählte, was sie gerne mit den Kleinen unternahm, welche Spiele sie spielte und wie für sie ein idealer Tag verlief.

Sie war perfekt, bis auf eine Kleinigkeit: Sie hatte keinen Ausweis.

Ich schrecke auf: »Du hast eine Illegale eingestellt, damit sie sich um deine Kinder kümmert?!« Sie müssen verrückt sein.

Aber meine Freundin sieht das Problem nicht. Sie erwidert ruhig: »Das heißt nicht, dass sie schwarz arbeitet. Was das Arbeitsrecht betrifft, ist Gloria legaler als die meisten Putzfrauen in diesem Land.«

Das war nicht immer so. Gloria hat gekämpft, um diesen halblegalen Status zu erreichen; es war ein einsamer Kampf, der sich über Jahre hinzog, zahlreiche Schwierigkeiten und ein Dutzend Arbeitgeber umfasste. Da war es laut meiner Freundin das Mindeste, sie in ihren Anstrengungen zu unterstützen.

Die Freundin erklärt mir an jenem Tag vieles, von dem ich nicht sicher bin, es zu verstehen. Und dann schlägt sie vor, als legte sie ein Geschenk auf den Tisch, an dem wir sitzen – ein recht sperriges Geschenk, aber das weiß ich noch nicht: »Du könntest ihre Erlebnisse für einen Roman verwenden. Ich gebe dir ihre Kontaktdaten, wenn du willst.«

So öffnete mir der Zufall an einem Herbsttag des Jahres 2016 die schmale Tür zum weiten Schattenreich der illegalen Einwanderung, der schwarzen oder grauen Beschäftigung, der ausgebeuteten Arbeitskräfte, zu jenem Reich der Schweiz, von dem man ständig spricht und von dem ich keine Ahnung hatte, von dem ich nichts kannte als festgefahrene Meinungen, Vorurteile, Wut.

Gloria

Ich rief Gloria an.

Ich schreibe ihren Namen, und sofort höre ich ihre Stimme. Eine samtene Stimme, wie gemacht für Wiegenlieder und Freundlichkeit, mit einem singenden Akzent. Meine Freundin hatte ihr von mir erzählt, Gloria war gerne bereit, mich zu treffen. Wir verabredeten uns bei ihr zu Hause, in Lausanne.

Eine kleine, dünne, braunhäutige, hübsche und adrette Frau öffnete mir die Tür. Ich folgte ihr ins Innere einer gemütlichen Zweizimmerwohnung, hier und da Lampen, die schön aussehen und kein Licht geben, und aufgehängte Tücher mit dem einzigen Zweck, Balsam für die Augen zu sein. Gloria wies mir einen Platz am Tisch ihrer kleinen Küche zu. Sie wusste viel besser als ich, wohin unser Gespräch führen und wie es dorthin gelangen sollte. Vielleicht war es das, was sie so viel Selbstsicherheit ausstrahlen ließ. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dieses sichere Auftreten, das ist sie. Das ist, was die Schweiz aus ihr gemacht hat.

Sie bot mir einen Kaffee an. Während sie in der Küche beschäftigt war, legte ich meinen Laptop auf den Tisch, neben einen Bundesordner, in dem die Mappen »Zeugnisse«, »Versicherungen« und »Arbeitgeber« abgelegt waren. Das war ihre ganze Geschichte in der Schweiz, wie sie mir erklärte. Und das war der Weg, den wir zusammen gehen würden, während der paar Stunden ihrer Erzählung, entlang den ausgedruckten Dokumenten voller Zahlen in Franken und unleserlicher Unterschriften.

Dieser Ordner widerspiegelte Glorias Wesen. Strukturiert, präzise, jedes Papier an seinem Platz, damit sich die Erinnerungen in Reih und Glied verfolgen ließen, ohne das Verschwommene und Unklare, das normalerweise den Fluss des Gedächtnisses begleitet. Während sie sprach, schaute ich auf ihre kleinen Hände mit den kurz geschnittenen Nägeln, die systematisch einteilten, ordneten, zählten, ihre Hände, die Kekse und Tassen auf den Tisch stellten mit der gleichen Sicherheit und Präzision, mit der sie die Erzählung unterstrichen. Diese Hände vermochten eine ganze Welt zu halten.

Wie die meisten Geschichten beginnt die ihre mit einer Begegnung. Es handelt sich um den Vater ihrer Kinder, einen Mann, den sie »Gott sei Dank« nie geheiratet hat. »Ich war Mittelschülerin, als ich ihn kennenlernte. Er war Direktor einer Schuhfabrik in Yaoundé. Er stellte mich frisch vom Abitur für Sekretariatsarbeiten ein. Er war ständig unterwegs, von einem Geschäftstreffen zum anderen. Dazwischen warf er immer einen Blick in mein Büro. Er fragte, wie es gehe, ob ich gut mit meinen Kolleginnen auskomme, ob die Arbeit interessant sei. Ich fand ihn aufmerksam und charmant.«

Mit seiner stetigen Aufmerksamkeit und Freundlichkeit gewann der Chef das Herz der kleinen Schulabgängerin. Das Herz und den ganzen Rest. Schon war sie schwanger. Der Mann war eine gute Partie. Er hatte eine Firma, eine Residenz, in der sie sich einrichtete. Es sah ganz nach einer schönen Geschichte aus, und dann fingen die Schläge an.

Sie lebte bei ihm. Sie hatte aufgehört zu arbeiten, hatte keine Familie in der Nähe und trug sein Kind im Bauch. Sie war ihm ausgeliefert.

Als das Kind dann auf der Welt war, hielt ihn nichts mehr zurück. Der zweite Junge wurde zu früh geboren, nach einer weiteren »verdienten Abreibung«, wie er es nannte.

Er jagte sie einige Monate nach jener zweiten Geburt zum Teufel. Er wollte sie loswerden. Er stellte sich vor, alleine mit den Kindern zu bleiben, »mit meinen Söhnen«, wie er mit dem idiotischen Stolz der Männer sagte, die sich einbilden, eine Verlängerung ihrer selbst erschaffen zu haben, dabei wusste er nichts von ihnen. Nichts über ihre Eigenschaften, ihre Lieblingsspiele, ihre Abendrituale vor dem Einschlafen. Er versetzte sie in Angst und Schrecken. Nachdem sie drei Tage geweint und geschrien hatten, überließ er sie ihrer Mutter, die er beschuldigte, sie habe die Kinder zu Waschlappen gemacht.

Die Schläge hatte sie ertragen. Sie würde es nicht ertragen, von den Kindern getrennt zu sein. Wer weiß, was geschehen könnte, wenn er es erneut versuchte.

Also gab sie an einem ganz normalen Tag vor, mit den Kleinen einkaufen zu gehen. Sie setzte sie in einen Bus und fuhr zu ihrer Schwester am anderen Ende Kameruns, um nie wiederzukommen.

Kaum zwei Tage später kreuzte er auf – die Fährte war nicht schwer zu finden. Vielleicht hätte er Gloria so weit bringen können, mit ihm nach Hause zurückzukehren, aber er reagierte spontan, als er sie auf sich zukommen sah, hübsch, stark für ihre Söhne, fähig, sich ihm zu entziehen: Er ohrfeigte sie. Und er genoss es so sehr, sie zu bestrafen, dass er sich vergaß. Er packte ihren Kopf mit einer Hand und schlug ihn wiederholt gegen den Türrahmen. Er war es so gewohnt, sie zu verprügeln, dass er nicht einmal realisierte, diesmal ein Publikum zu haben, dem das Stück eventuell nicht gefallen könnte.

Man mag denken, was man will über die Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau. Man mag sich sogar vorstellen, ein bisschen Haue dann und wann sei nicht so schlimm. Aber etwas denken und die Umsetzung sehen, die nackte Gewalt gegen eine Mutter vor ihren weinenden Kindern, ist etwas ganz anderes. Der Mann ihrer Schwester reagierte seinerseits spontan. Er rannte zum Schwager und schlug ebenfalls zu. Er schlug so lange, bis der andere mit tränenden Augen auf dem Boden lag.

Dann stieß der Schwager keuchend aus: »Wenn du noch einmal hierherkommst, bist du tot.« Er sagte es mit der Überzeugung seiner Seele im besten Mannesalter und verkörperte so auf einen Schlag und ganz gegen seinen Willen die banalen, verbrauchten Worte: seine Familie beschützen.

Glorias Gefährte erhob sich. Er wischte sich die blutige Nase ab. Er schaute Gloria verstört an, belämmert. Er zögerte. Es ging immerhin darum, von dieser Frau, seinem Besitz, und seinen Kindern abzulassen. Aber der Schwager hob die Hand. Da winselte er wie ein Hund und gab Fersengeld. Und ward nie mehr gesehen.

Wenn sie geheiratet hätten, wäre die Geschichte anders verlaufen. Aber sie waren nur Lebenspartner – dieser Freiheit vor Gott verdankt Gloria die ihre.

Eine Freundin der Familie, die in der Schweiz lebte, verbrachte ihre Ferien bei der Schwester. Sie hatte die Szene miterlebt. So geht das im Leben. Eine Begegnung, ein Augenblick, ein paar Kippmomente lassen die Schicksalskugel rollen. Sie schlug Gloria sofort vor, ihr bei der Auswanderung zu helfen.

Gloria erklärt mir: »Die Überlegung ist einfach, wissen Sie. Alle, die einen der Ihren dazu drängen, die Reise bis nach Europa zu unternehmen, tun es aus dem gleichen Grund: Ein Einziger von uns kann dort mehrere am Leben erhalten. Ich hatte die Verantwortung für meine beiden Söhne und meine Schwester, die sich von nun an um sie kümmern würde. Welche Erleichterung, als ich endlich das Visum bekam …«

In der Schweiz war alles schon geplant – ohne sie zu fragen, denn von ihr erwartete man Dankbarkeit, keine eigene Meinung.

Man quartierte sie gleich bei einer Puffmutter ein. Sie sollte sich prostituieren, um Kost, Logis und das Recht auf die Benutzung eines Zimmers zu bezahlen. Die Puffmutter würde ihr Kleider leihen und sie in den Beruf einweisen … sie würde zum Anbeißen aussehen.

Während die Freundin der Schwester ihr mit falscher Fröhlichkeit in der Stimme erklärte, was die Abmachung sei, weinte Gloria in einem fort. Sie weinte, bis niemand mehr ihr zu erklären versuchte, welches Glück ihr zuteilwerde, bis die Puffmutter die Nerven verlor und schnappte: »Hör endlich auf, du wirst mir noch das Geschäft verderben mit deinem Geheul!«, bis man es endlich aufgab und eine andere Lösung suchte. Unvorstellbar, was der menschliche Körper an Tränen produzieren kann.

Safiatou hatte ein wenige Monate altes Baby und einen Jungen von vier Jahren, deren Vater sie soeben verlassen hatte. Ihre zwölfjährige Tochter stammte von einem anderen Mann, der seinerseits das Weite gesucht hatte. Mit Gloria als Kinderfrau konnte sie wieder für die Puffmutter arbeiten. Alle sagten sich: Das passt perfekt. Safiatou holte Gloria noch am gleichen Nachmittag ab.

Ihre neue Arbeitgeberin bezahlte Gloria Kost und Logis sowie 200 Franken im Monat für die Ausgaben. Sie kam sich schon sehr großzügig vor. Sollte denn nicht eigentlich Gloria an ihrer Stelle sein? Aus ihrer Sicht war ihre Angestellte ihr etwas schuldig, und nicht umgekehrt. Alles, was sie Nacht für Nacht, Kunde um Kunde erlitt, um Gloria und den eigenen Kindern ein Zuhause zu bieten, dafür stand Gloria in ihrer Schuld. »Tränen, lauter Tränen, und die anderen müssen ins Feuer des Gefechts. Heule ich etwa?«

Ihr Groll hatte die gleiche Farbe wie ihre Nächte: schwarz. Und wisst Ihr, was? Gloria gab ihr recht.

Also suchte sie den leichtesten Ausgang auf dem direktesten Weg: Sie veröffentlichte eine Annonce, um einen Mann zu finden.

»Wenn Ausländerinnen einen Mann suchen, denken die Leute, dass solche wie ich sich nur für die Papiere interessieren. Sie täuschen sich. Was wir suchen, ist zuallererst die Liebe. Man ist so allein, verstehen Sie? Man geht aus dem Haus in ständiger Furcht vor der Polizei. Unsere Arbeitgeber behandeln uns wie Hunde, nur, weil sie es können. Unsere Landsleute müssen selbst kämpfen. Sie haben keine Zeit. So wenig wie wir. Denn man arbeitet den ganzen Tag, von morgens bis abends, man tut nichts anderes. Nun ja, da fängt man eben zu träumen an. Das ist alles, was uns bleibt, verstehen Sie?«

Ohne Gloria und ihren Bericht hätte ich nie den wahren Sinn der Märchen verstanden. Dass die Liebe, von der sie sprechen, in Wahrheit den letzten Rettungsanker darstellt. Denn der Märchenprinz, die gute Fee mit der Zauberkraft, die Arme, die sich den Ertrinkenden entgegenstrecken, sind nichts anderes als die letzte Chance für einen großen Teil der Erdenbewohner, für alle Schwachen und Machtlosen, wenn die mageren Ressourcen erschöpft sind.

Es braucht zumindest ein Wunder dieser Art, damit jene Heerscharen zum funkelnden Thron meines Alltags gelangen: zu Sicherheit und Komfort.

Gloria gehörte zum kleinen Fußvolk des Schattenreichs: Mit den Händen in den Babywindeln, unter der Fuchtel ihrer Chefin, konnte sie nur vom Märchen träumen. Es blieb ihr nichts anderes übrig.

Der Märchenprinz

Sie hat nicht gesagt, wie viele sie getroffen hat. Sie überschlug dieses peinliche Kapitel, in dem man verletzlich ist, ein wenig dumm, wie man es immer ist, wenn man auf die anderen setzt und sie uns enttäuschen.

Aber es gab bestimmt mehrere Versuche, bis sie jemanden fand, der zu ihr hätte passen können.

Sie trafen sich mehrmals, um Bekanntschaft zu schließen, und gingen dann zusammen ins Kino. Neben ihm sitzend roch Gloria die Schwaden seines Parfums, ein Duft, der an Waschmittel denken ließ, an Sauberkeit und Ordnung. In diesem Moment fühlte sie sich – zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in der Schweiz – in Sicherheit.

Da gab sie der Lust nach, die beide verspürten. Sie blieb über Nacht. Sie tat es einmal, zweimal … Und im Bett, während er schlief, schaute sie ihn an, entzückt darüber, was ihr geschah.

Sie sah sich tatsächlich bereits inmitten der Schar der Angeheirateten, jener Frauen aus der ganzen Welt, denen eine einzige Begegnung dazu verhilft, in der Schweiz zu leben, den Status der Legalität, eine Arbeit, Rechte zu erhalten.

Als sie eines Tages im Restaurant saßen, hielt er ihre braunen Hände in den seinen, ganz und gar weißen, und küsste die Innenflächen: »Wie zart sie ist, diese rosafarbene Haut, die sich in der schwarzen Hand versteckt … wie ein Schatz.« Das hatte sie überzeugt, dass mit ihm alles möglich war. Verstehe, wer wolle.

Und dann vergaß er, den Wecker zu stellen. Safiatous größere Kinder mussten aufstehen und zur Schule gehen. Das Baby hatte Hunger. Aber heute würde Gloria nicht zuverlässig zur Stelle sein. Sie konnte dem Baby nicht die Flasche geben und dem Großen kein Brot schmieren. Und die Chefin konnte sich nicht von ihrer Nacht erholen.

Gloria hastete aus der Wohnung ihres Verehrers, mit losen Schnürsenkeln und einem verkehrt übergestreiften T-Shirt. Er raubte ihr einen letzten Kuss. Auf seinen Shorts prangten rote Herzen.

Safiatou hatte die Wohnung von innen abgesperrt. Gloria läutete. Sie hörte eine so laute Stimme, als schreie man ihr direkt ins Gesicht: »Ich brauche keine Hure wie dich. Was ist das für ein Beispiel für meine Kinder? Geh doch zurück zu deinem Zuhälter!« Safiatou sprach durch den Türspalt. Gloria spürte den Luftzug, während ihre Chefin sie mit Schimpfwörtern eindeckte. Und dann hörte sie nichts mehr. Sie blieb einige Sekunden stehen, das Ohr an die Tür gepresst, bis sie verstand.

Sie rannte die Treppe hinunter, riss die Haustüre auf und stand unter dem Regen ihrer Kleider, die Safiatou theatralisch vom Balkon warf und die langsam heruntersegelten. Gaffer fanden sich ein und starrten nach oben. Ein alter Herr lachte, als er die saftigen Ausdrücke hörte: »Dirne! Hurenvampir! Schandweib auf Schweizerpirsch!«

Und wenn die Polizei aufkreuzte, bei dem ganzen Radau? Gloria raffte zusammen, was sie konnte, und floh wie ein gejagtes Tier.

Mit einer von Slips und T-Shirts überquellenden Handtasche, in drei übereinandergestülpte Pullover gezwängt, stürzte sie sich in eine Telefonzelle.

Sie war schweißgebadet. Ihre Hände zitterten. Sie musste es zweimal versuchen, bevor sie die erste Münze in den Schlitz des Automaten stecken konnte.

Sie wählte die Nummer, die sie bereits auswendig kannte, diejenige ihrer Hoffnung, ihrer Stütze, des Ritters, der sie vor dem unausweichlichen Los unserer illegal Eingewanderten, der Angst und Unsicherheit, retten sollte.

Nachdem sie ihm erklärt hatte, was passiert war, fragte sie mit tränenerstickter Stimme: »Kann ich zu dir kommen?«

Was ich mir vorstelle, ist ein langes, endloses Schweigen. Bis zur armseligen Antwort: »Schau, das ist gerade schwierig …«

»Es ist ja nur für ein paar Tage, bis ich eine andere Stelle gefunden habe.«

Sie bat inständig, mit schon leiser, gebrochener Stimme. Er dachte, sie würde ihn in ein Getriebe ziehen, ich nehme dich bei mir auf und weiß nicht mehr, wie ich dich wieder loswerde … Wie konnte sie ihn von ihrer ehrlichen Absicht überzeugen? Sie hatte schon aufgegeben, als er sagte: »Es ist wirklich zu schwierig … Tut mir leid. Ruf mich wieder an, wenn du etwas gefunden hast.«