Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Indem Feuerstein bzw. Flint besonders im Ostseegebiet zuweilen in auffälligen Massen, aber auch anderswo sowie als Bestandteil eiszeitlicher Gletschergeschiebe vorkommt und eine dementsprechende Beachtung findet, liegt die Frage nach der speziellen Natur der Entstehung nahe. Insbesondere geben die auffälligen Formen originärer Feuersteine in den Kreidemassen der Insel Rügen Rätsel auf. Wie hat sich dieses harte Gestein in die vergleichsweise weiche Kreide eingebettet - und wie entstanden dabei die zuweilen skurrilen Gebilde solch merkwürdiger Chalzedon-Ansammlungen (die von ihrer mineralogischen Natur her im Übrigen den Achaten ähneln)? Zu diesen Fragen möchte der Autor des vorliegenden Büchleins - auch an Hand spezieller Fundstücke - Antworten finden. Dabei versucht er, auf den Erfahrungen und Überlegungen anderer Autoren aufzubauen, welche diese nach wie vor nicht ganz aufgeklärte Feuersteinproblematik schon seit langem kennen und sich immer wieder an ihr versucht haben - indem diese auch wegen der im und am Feuerstein enthaltenen Fossilien aus längst vergangenen Zeiten von Bedeutung ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen

Einiges zur Kreidezeit

Ältere Vorstellung der Feuersteinbildung

Friedrich von Hagenow ~1840

Ferdinand Senft 1876

Hinrich Hanssen 1901

H. Illies 1954

Hermann Arno Müller; Helmut Zimmermann 1962

Helmut Nestler 1962

Jochen Helms 1987

Neuere Erklärungen zur Feuersteinentstehung

Erhard Voigt

E. Herrig

Internetzitierungen

Einiges über die Kieselsäure im Wasser

Bemerkungen zu Kieselgel, Opal, Chalzedon, Achat

Überlegungen zum Stofftransport durch Diffusion

Bemerkungen zu Markasit und Pyrit

Anmerkungen und Fragen zur Feuersteinentstehung

Die Formen der Feuersteine

Eine gewagte Spekulation betreffs der Flintgenese

Bemerkungen zur Paramoudra-Frage

Kommentare zu einigen Feuersteinfunden

Löcher in Feuersteinen

Fossilien in und am Feuerstein

„Gleitschichtfeuerstein“

Gebänderter Feuerstein

Auflösung von Feuersteinen und Achaten in Laugen

Kleines Glossar und Stichwortverzeichnis

Literaturangaben

Danksagung

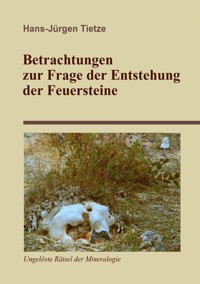

Aus einer Kreidewand teilweise ausgewaschener Feuerstein (Küste von Stubbenkammer zwischen Lohme und Königsstuhl)

Vorbemerkungen

Feuersteine sind nichts Besonderes. In etlichen Gegenden Europas findet man sie überall. Vor allem in den Geschieben, welche in Mitteleuropa während der Kaltzeiten über die Ostsee transportiert wurden, bilden sie (bis hin zur „Feuersteinlinie“) einen Bestandteil der diversen Kieslagen in den die Landschaft formenden Eiszeitablagerungen oder Flußgeröllen. An den Stränden der Ostsee können sie hier und da zu einer Massenerscheinung werden. Bekannt dafür sind unter anderem die Feuersteinfelder von Mukran auf Rügen aber auch etliche Strandabschnitte in Dänemark oder Schweden.

Feuersteine sind zwar „gewöhnlich“, fallen aber auf. Es handelt sich bei ihnen um besondere Steine - meist in den unbunten Farben Schwarz, Weiß und Grau gefärbt, oft aber auch ockerfarben, braun oder sogar rötlich. Fragt man, um was für Steine es sich dabei handelt, so erfährt man, daß es „Feuersteine“ sind.

Der Name „Feuerstein“ ist auffällig und stellt quasi automatisch die Frage nach seiner Herkunft - aus dem Feuer, mit dem Feuer oder für das Feuer? Die letztere Antwort scheint die richtige zu sein. Mit Feuerstein kann man (unter gewissen Umständen) Feuer entfachen. Eine andere Bezeichnung ist Flint, was vermutlich so etwas wie Steinchen oder Bruchstück oder Kiesel bedeutet. Bekannt ist der Flint vielleicht als Zündmittel zum Funkenschlagen an „der Flinte“.

Originär findet sich Feuerstein in Kreidesedimenten. Vor allem auf den Inseln Rügen oder Mön in Dänemark läßt sich das an den steilen Abbruchkanten der Meeresufer direkt betrachten. Aber auch anderswo kann man Feuerstein in kreidigen Sedimenten finden, meist in Gesellschaft diverser Versteinerungen, die vor allem von Sammlern gesucht werden. Hier in ihren offenbar originären Bildungsstätten, besonders aber dort, wo die feuersteinhaltige Kreide abgebaut wird, fallen die eigentümlichen Formen auf, welche in diesen besonderen Feuersteinlagen gebildet werden. Doch die aus der Kreide befreiten, zuweilen filigranen Feuersteingebilde zerbrechen schnell, werden auch sonst beschädigt oder zertrümmert oder runden sich später erneut beim Hin- und Herrollen in der Meeresbrandung weiter ab. Die „Knollen“ aus den diversen Feuersteinfeldern bilden nur die mehr oder weniger stark abgeschliffenen („abgerollten“) Reste einst ziemlich anderer Primärformen.

Feuerstein als Material oder Substanz ist eine Variante aus der großen, komplexen Mineralfamilie der Chalzedone oder auch des Chert, zu der auch die Achate gehören. Chalzedon wiederum wird als eine mineralische Ausprägung der chemischen Verbindung Siliziumdioxid, SiO2, verstanden, dessen reinster Vertreter der wasserklare Bergkristall darstellt.

Im vorliegenden Text wird „Chalzedon“ einfach nur als dasjenige Mineral bezeichnet, welches sich „kryptokristallin“ als Hauptbestandteil im Achat und im Feuerstein befindet, so daß hier also der Feuerstein und der Achat „bestimmen“ oder definieren, was Chalzedon ist oder sein soll.

Man könnte nun meinen, damit wäre schon fast alles erklärt. Doch ganz so einfach ist es nicht. Hier nämlich verbirgt sich hinter dem Einfachen das Komplizierte in einer geradezu ermüdend komplexen Weise.

Es beginnt damit, daß die durchweg sehr harten, sehr kompakten Chalzedone und Achate einen sehr geringen, vermutlich aber wesensbestimmenden Wasseranteil enthalten. Des weiteren zeigt sich diese Kompliziertheit auch in den durchaus nicht ganz trivialen oder einfachen atomaren Strukturen diverser „einfacher“ Quarzmodifikationen. Vieles davon ist geklärt und wird verstanden. Doch noch mehr scheint sich offenbar noch immer einer Erkenntnis zu verschließen. Weder die Entstehung der Achate ist bisher überzeugend aufgeklärt worden, noch läßt sich die Bildung der Feuersteine sicher verstehen.

Leider vermag nun auch der Verfasser dieses Büchleins die Bildung der Feuersteine nicht zu erklären. Doch es schien ihm interessant, die eigenen Nachsuchungen und Überlegungen dazu einem interessierten Publikum vorzutragen und damit vor allem darauf hinzuweisen, daß es hier noch interessante und vielleicht sogar lohnenswerte Aufklärungsbemühungen für interessierte Laien und ebenso für hinreichend mit Etat ausgestattete Experten geben könnte, so daß diese spezielle Feuersteinproblematik etwas mehr aus dem Schatten der mit diesem bemerkenswerten Mineral so sehr verbundenen Fossilienforschung heraus tritt.

Seit die Wissenschaft der Geologie entstand, und als sie begann, sich mit der natürlichen Bildung der Gesteine und Gesteinsformationen zu beschäftigen, fand als kleine, reizvolle Nebenaufgabe immer auch die Frage nach der Bildung der Feuersteine ebenso wie die Entstehung der Achate ein gewisses Interesse. Das kommt zum einen daher, weil man Achate sehr schön als Zier- und Schmucksteine verwenden kann und weil Feuersteine oft gemeinsam mit Fossilien auftreten, welche für die Biologie (Paläontologie) interessant sind, die aber auch als geologische Zeitmarken verwendet werden können. Darüber hinaus haben Feuerstein und Achat auch technische Bedeutung und das gewissermaßen bereits seit Urzeiten - und man findet beide Minerale relativ häufig. Es wurde daher nur zu verständlich, daß man dann auch mehr über die Bildung dieser Materialen zu erfahren wünschte.

Erstaunlich bleibt dabei, welche Unmenge von Beobachtungsmaterial bezüglich der Achate und auch der Feuersteine bisher gesammelt und zusammen getragen worden ist. Doch die Bildung von Feuersteinen wie auch die der Achate (und ähnlicher Silifizierungen) bleibt nach wie vor ein Mysterium. Wären die diversen Verkieselungen stärker in das normale Volksleben eingebunden, hätten sich womöglich schon eine Menge esoterischer und vor allem „plausible“ Erklärungen für die Entstehung solcher Gebilde gefunden.

Chalzedonmassen, Opale und ähnliche verfestigte „Kieselsäuren“ in Form von Feuerstein, Flint, Hornstein, Achat etc. finden sich in mannigfaltigen Formen und Qualitäten und auch unter verschiedenen Namen. Oft wird derartiges unter dem Sammelbegriff der „Versteinerung“ beschrieben, weil eine „Silizifizierung“ oft das Wesen von Versteinerungen ausmacht. Bekannt sind versteinerte Hölzer oder gar ein ganzer versteinerter Wald.

Dazu soll hier nur angemerkt werden, daß es für die Bildung von diversen Chalzedonmassen offenbar viele Gelegenheiten gibt und ebenso viele unterschiedliche Mechanismen. Und womöglich können diese dann auch nahe nebeneinander stattfinden, was auch für die diversen Feuersteinbildungen zutreffend sein könnte. Das aber würde bedeuten, daß es nur „eine Erklärung“ allein womöglich auch für die Feuersteine nicht geben muß.

Einiges zur Kreidezeit

Die größten oder vermutlich die bekanntesten Feuersteinlagerstätten sollen sich während der Kreidezeit gebildet haben. Für das Erdzeitalter der Kreidzeit wird ein Zeitraum von einigen Millionen Jahren angenommen, welcher das Bild der Erde vor rund 70 Millionen Jahren und eine entsprechend lange Zeit davor prägte. Ob sich auch zu ganz anderen Zeiten „echte Feuersteine“ bildeten oder bilden konnten, bleibt fraglich (weil das dann auch eine Definitionsfrage ist). Es hängt das womöglich davon ab, ob ihre Bildung an spezielle geologische oder sonstige (z.B. auch biogene) Vorgaben gebunden ist, die es nur zu gewissen Zeiten gab. Beim Achat hingegen scheint es diese Einschränkung nicht zu geben, und biogene Einflüsse kann man hier wohl ganz ausschließen.

Zu einer knappen Illustration der Verhältnisse während der Kreidzeit soll hier lediglich ein (nicht ganz gewöhnliches) Zitat aus dem Internet eingefügt werden:

Die Kreidezeit war geprägt von hohen Kohlendioxidgehalten; sie betrugen etwa das Zwei- bis Achtfache der präindustriellen Konzentrationen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf verstärkten Vulkanismus, wodurch ein Treibhausklima entstand. Dies ließ die Planktonproduktivität stark ansteigen, was weltweite Algenblüten auslöste. In der Folge wurde giftiger Schwefelwasserstoff freigesetzt, es konnte kein Sauerstoff mehr den Meeresboden erreichen. Es kam zu einem Aussterben mariner Lebewesen, zurück blieb eine anoxische (sauerstoffreie) Faulschlamm-Sedimentation am Meeresboden. Heute erinnern Schwarzschieferlagen in den Sedimenten der Kreidezeit an diese Katastrophe.

Rotsedimente, die ebenfalls in der Kreidezeit entstanden, weisen im Gegensatz zu Schwarzschiefer auf extremen Sauerstoffreichtum hin. Sauerstoffreiche Bedingungen führten zu abgelagerten roten Tiefseesedimenten - Cretaceous Oceanic Red Beds (CORB), eine Art "Wüstensediment" am Meeresboden durch Nährstoffarmut und Mangelsedimentation. Die rote Färbung ist ein Hinweis auf oxidiertes Eisen, das in Form des Minerals Hämatit fein verteilt in diesen Sedimenten vorliegt. Schwarzschiefer und Rotsedimente stehen für extreme Klimaschwankungen in der Kreidezeit. Die Untersuchungen ergaben, dass es in der Kreidezeit zu mehreren abrupten Klimaschwankungen gekommen war. Ein Normalzustand der Ozeane trat aber erst nach einem Zeitraum von mehreren zehntausenden bis hunderttausenden Jahren ein.

Aus: Zurück in die Zukunft: Die Kreidezeit und der Klimawandel; Universität Wien. Treibhauseffekt durch Vulkanaktivität.

http://www.schattenblick.de/infopool/natur/klima/nkfor272.html

)

Damit ist gewissermaßen eine grobe Vorstellung davon gegeben, daß während dieser Kreidezeit manches anders war als heute und wie man sich das dann vielleicht vorstellen kann. „Weiße Sedimente“ (nämlich die namensgebenden Kreideablagerungen) bildeten sich in dieser Zeit auch reichlich. Und zu ergänzen ist noch, daß diese Epoche der Erdentwicklung (wie andere Epochen ebenso) längere Zeit andauerte - „Zeiträume“, die allein von ihrer Dauer her menschlichen Verstand und Vorstellungskraft womöglich überfordern und damit eine besondere, eine spezielle Schwierigkeit für die Erklärung gewisser geologischer Bildungen ganz allgemein und die der Feuersteine im Besonderen schaffen (wie das ähnlich ja auch bei den Achaten der Fall ist, deren eigentümliche wie auffällige Strukturen Fragen stellen). Trotzdem wurden und werden Erklärungen immer wieder versucht, wie man in den folgenden Einfügungen nachlesen kann.

Ältere Vorstellungen zur Feuersteinbildung

Friedrich von Hagenow (um 1840)

(„Monographie der Rügen’schen Kreide - Versteinerungen“)

… Jene mächtigen Rügenschen Kreidelager durchsetzen ziemlich regelmäßige, gIeich starke und fast horizontal liegende Feuerstein-Schichten. Für die ruhige Ablagerung dieser Kreide und die gleichzeitige Entstehung des Feuersteins sprechen folgende Beobachtungen:

1) Die zartesten Zoophyten und Mollusken liegen, wenn sie nicht durch Druck zerstückelt sind, in der Kreide völlig unbeschädigt, und hebt man den Feuerstein vorsichtig aus seinem Kreide-Lager empor, so hat man oft Gelegenheit zu bemerken, wie die eine Hälfte solcher zarten Gebilde im Feuersteine, die andere in der Kreide enthalten ist;

2) Das Kreideflötz ist reich an Austern, Terebrateln und Belemniten, welche nebst vielen anderen Körpern mit Celloporen, Auloporen, Serpuliten, Austern, Cranioliten und sonstigen adhärirenden Körpern bewachsen sind. Solche Schmarotzer-Gebilde erscheinen an den Schalen nicht allein häufig, sondern auch völlig unbeschädigt, ohne irgend eine Spur von Abreibung. Die geringste Bewegung, die schwächste Reibung hätte an solchen zarten Gebilden Spuren zurückgelassen;

3) Die Feuersteine selbst sind oft in sehr dünne Plättchen ausgebreitet, oder sie laufen in die feinsten Zacken aus; der leiseste Wellenschlag würde solche Formen vernichtet haben.

Ein periodischer Niederschlag zahlloser, monströser Medusen oder ähnlicher Thiere, deren Absterben durch irgend eine Veranlassung herbeigeführt wurde, hat wahrscheinlich die Bildung dieser Feuerstein-Lagen bewirkt. Wie solche, Kiesel-Feuchtigkeit enthaltende Thierische Gallerte in Feuerstein übergegangen ist, bleibt zweifelhaft; offenbar sind jedoch die Schaalenthiere und Zoophyten in noch flüssigen Zustande umschlossen und auf diese Weise Jahrtausende hindurch so schön und unverändert aufbewahrt worden. Nicht wundern muss es uns, wenn in Feuerstein eingeschlossene Belemniten nie eine Spur anklebender Schmarotzer zeigen, denn der lebende, wie der absterbende Belemnit gestattete nicht eine Ansiedelung, indem er im ersten Falle noch mit fleischiger Substanz bedeckt war, im zweiten aber von der weichen Gallerte aufgenommen und umhüllt wurde. Die erwähnten Schmarotzer können sich also erst dann auf den Belemniten angesiedelt haben, nachdem das Thier gestorben war und die übrig gebliebene festere Substanz frei und unbedeckt auf dem Meeresgrunde lag. Die Zahl der bewachsenen Exemplare verhält sich zur Zahl der unbewachsenen etwa wie 5 zu 2. Dieses Verhältnis genau zu ermitteln hatte ich bei meinem Schlämmkreidefabrikations-Geschäft die beste Gelegenheit, indem ich aus den Kreidemassen Tausende von Belemniten sammeln liess. Nicht alle Schmarotzer konnten sich aber in der Zeit, wo der Belemnit frei lag, zur vollkommenen Grösse ausbilden; namentlich sind es Ceriopora diadema, Ostrea hippopodium und Crania nummulus, die eine längere Zeit zur Vollendung ihres Wachsthumes bedurften. Auf der fortlebenden Ostrea vesicularis konnte z.B. O. hippopodium die Größe eines Preussischen Thalers erreichen, hier aber auf dem verstorbenen Belemniten und bei dem fortschreitenden Kreide-Niederschlage war diesen drei angeführten Arten zu ihrer Ausbildung zu wenige Zeit gelassen, so daß der sich anhäufende Niederschlag sie schon im jugendlichen Alter begrub. Ostrea Hippopodium finden wir nur in der Größe eines Silbergroschens. Ceriopora diadema nur als Spur auf den Be-Iemniten. Solche Beobachtungen beweisen nicht allein einen ruhigen, sondern auch einen ziemlich rasch fortgeschrittenen Niederschlag der Kreide; ja sie dürften selbst einen Anknüpfungs-Punkt darbieten zur ungefähren Berechnung des Zeitraumes, welcher zu Bildung eines 500 F. mächtigen Kreide-Lagers erforderlich war. Ich werde hierüber gelegentlich in einem anderen Aufsatze reden.

Die schöpferische Natur hat ihre Produktionen überall den Lokal-Verhältnissen weise angepasst; so auch hier. …

Zu ergänzen wäre noch, daß diese Beschreibung von einem Autor stammt, der selber zeitweilig Pächter des Rügenschen Kreideabbaus war und diese Möglichkeit nutzte, um zugleich eine umfassende Forschung bezüglich der dabei gefundenen Fossilien (samt Spedition in alle Welt) zu betreiben. So ist es nicht verwunderlich, wenn man heute in verlassenen Kreideaufschlüssen zwar noch viele scharfkantige Feuersteinreste findet (die ein ganz anderes Bild abgeben als die Feuersteingerölle an den Stränden), worin sich aber keine nennenswerten Versteinerungen mehr finden lassen.

Angenehm fällt in dieser Veröffentlichung die sympathische, ungekünstelte Darstellung der damaligen Vorstellungen zur Bildung der großen und merkwürdigen Feuersteinmassen in der Kreide auf.

Ferdinand Senft 1876

(Synopsis der Mineralogie und Geognosie; Hahn’sche Buchhandlung, Hannover 1876;

S.467: §.163 22. Flint oder Feuerstein 1) Bestand: Dichte, quarzharte, mit vollkommen muscheligem Bruche versehene, rauchgraue, braune oder grauschwarze, selten hellgraue Kieselmasse, welche aus einem innigen Gemische von krystallinischer, in Kalilauge unlöslicher, und amorpher, in Kalilauge lösbarer Kieselsäure besteht, nebenbei aber auch gewöhnlich noch etwas Thonerde, Kalkerde, Eisenoxyd und eine beim Glühen der Flintmasse sich verflüchtigende Kohlenstoffverbindung enthält. … Diese Kohlenstoffverbindung aber rührt höchst wahrscheinlich von den in der Flintmasse vorhandenen, verkieselten Organismenresten (- Foraminiferen, Bryozoen, Diatomeen, Amorphozoen u.s.w.-) her, welche oft die ganze Masse des Flintes zusammensetzen. …

[*1 (→ siehe spezielle Anmerkungen weiter hinten)] 2) Der Flint tritt gewöhnlich in Knollen von den verschiedenartigsten Gestalten auf, welche häufig Pflanzenwurzeln und noch häufiger Schwammkorallen oder Amorphozoën sehr ähnlich sehen, ja nicht selten sogar geradezu aus einer solchen verkieselten Schwammkoralle oder auch aus einem verkieselten Seeigel bestehen. Außerdem aber bildet er auch zusammenhängende Lagen, welche oft 1 Fuß mächtig sind und Zwischenschichten zwischen den Kreideablagerungen darstellen oder plattenförmige Massen, welche die senkrecht ziehenden Absonderungs- und Austrocknungsspalten der Kreideablagerungen ausfüllen und das Aussehen von Flintgängen haben (z.B. in England an der Kreideküste zwischen Brighton und Beachy Head und ebenso in der Gegend von Hjerm in Jütland). - Endlich durchzieht die Flintmasse in fein zerteilten Körnchen die Kreide und macht sie hart und zum Schreiben untauglich. Dieses ist z.B. der Fall bei der Kreide von Usedom und Wollin. Löst man eine solche durchkieselte Kreide mit Salzsäure, so bleibt ein ungelöster Rückstand von Kieselmehl oder feinem Kieselsand.

3) Die Hauptlagerstätten des Flints befinden sich in der Senonformation der Kreidegruppe. In dieser bilden sie zwischen den Ablagerungsmassen der eigentlichen, weichen, abfärbenden, weißen oder gelblichen Kreide mehr oder weniger zahlreiche, mächtige und oft weit ausgedehnte Zwischenschichten, welche theils aus einzelnen, neben einander liegenden und bisweilen auch seitlich aneinander gewachsenen Knollen, theils auch aus zusammenhängenden Schicht- und Plattenmassen bestehen.

An den Küsten Frankreichs, Englands, namentlich die Insel Wight, der Niederlande, Jütlands, Rügens, Usedoms, Wollins, der dänischen Inseln, aber auch in der Gegend von Aachen und Maastricht; - kurz, überall da, wo die weiße Schreibkreide herrscht, ist auch Flint zu finden. Und wenn nun die Wogen des Meeres die Kreideküsten zerschellen, dann schleudern sie die losgebrochenen Flintknollen auf die anliegenden, niedrigen und flachen Landesgebiete, so daß sie nun in den Di- und Aluvialmassen derselben in größerer und kleinerer Menge zum Vorscheine kommen, wie das Schuttland Mecklenburgs, Pommerns oder Brandenburgs beweist.

S.1058: Der Flint oder Feuerstein … besteht theils aus erstarrter amorpher Kieselsäure, theils - und zwar ganz vorherrschend - aus verkieselten Organismenresten: ja gar oft ist die ganze Körpermasse desselben nur ein einzelnes verkieseltes Thierindividuum [*2], wie die aus Feuersteinmasse bestehenden Steinkerne von Echiniden, Belemniten, Korallen und Conchylien, welche man gar nicht selten in der weißen Kreide und, nach deren Zerstörung, in dem Schuttlande derselben findet, beweisen.

Aber am häufigsten tritt der Flint in den mannichfachst geformten