Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Third Editions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Qui ne connaît pas les Simpson ? La famille la plus célèbre et déjantée du petit écran américain s'apprête à fêter ses 35 ans d'existence - un record absolu dans le milieu de la sitcom d'animation.

La série, créée par Matt Groening, doit avant tout son succès à ses personnages hauts en couleur, à son humour ravageur et à sa capacité de se renouveler sur scène, mais aussi en coulisses. C'est justement derrière cette façade colorée que vous emmène l'auteur Thomas Pillon.

Que vous soyez fin connaisseur des répliques culte ou simple amateur des rediffusions du samedi soir, ce livre vous invite à plonger au cœur de l'histoire vraie d'une des œuvres les plus marquantes de la télévision. Vous ne pourrez plus regarder Les Simpson de la même manière...

À PROPOS DE L'AUTEUR

Tombé dès sa naissance dans la marmite du jeu vidéo grâce au micro-ordinateur acheté par son père féru d’informatique,

Thomas Pillon expérimente très jeune la notion de passion dévorante. Depuis le lycée, il n’a de cesse d’écrire sur son loisir favori, jusqu’à devenir un (bon) chasseur d’expériences indépendantes sur consoles, et assouvir sans gêne son vice dans les colonnes du site Gameblog.fr jusqu’en 2023. Chef de projet éditorial le jour et auteur jusqu’au bout de la nuit, il trouve encore le temps de suivre l’actualité des Simpson dont il consomme au moins un épisode par jour depuis plus de deux décennies. Jusqu’ici, aucun traitement de substitution n’a daigné faire ses preuves…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 664

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

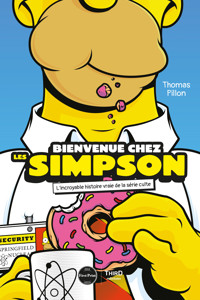

Couverture

Mentions légales

Bienvenue chez les Simpson L’incroyable histoire vraie de la série cultede Thomas Pillonest édité par Third Éditions10 rue des Arts, 31000 [email protected]

Nous suivre : @ThirdEditions — Facebook.com/ThirdEditionsFR — Third Éditions

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.

Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de peines prévues par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la protection des droits d’auteur.

Le logo Third Éditions est une marque déposée par Third Éditions, enregistré en France et dans les autres pays.

Directeurs éditoriaux : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi Assistants d’édition : Ken Bruno, Ludovic Castro et Damien Mecheri Textes : Thomas Pillon Préparation de copie : Thomas Demongin Relecture sur épreuves : Sylvie Bernard Mise en pages : Julie Gantois Couverture classique : Frédéric Tomé Couverture « First Print » : Joshua Budich Montage des couvertures : Marion Millier

Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à la série Les Simpson.

L’auteur se propose de retracer un pan de l’histoire de la série Les Simpson dans ce recueil unique, qui décrypte les inspirations, le contexte et le contenu de cette série à travers des réflexions et des analyses originales.

Les Simpson est une marque déposée de The Walt Disney Company et FOX. Tous droits réservés.

Les visuels de couverture sont inspirés de la série Les Simpson.

Édition française, copyright 2024, Third Éditions.Tous droits réservés.ISBN numérique : 978-2-37784-503-3

Page de Titre

THOMAS PILLON

À Émeline, « With a love that will echo through the ages. »

SOMMAIRE

Avant-proposAt Ieast you tried

Il fallait bien que cela arrive. Après beaucoup de travail et au moins autant d’amour, le livre que vous tenez entre vos mains – ou sur votre tablette pour les plus technophiles d’entre vous – représente la modeste contribution d’un type à qui Les Simpson ont tant donné. Lorsque la série est diffusée pour la première fois en France, j’ai cinq ans, un âge où la découverte est encore permanente, quotidienne, et où une œuvre aussi visuellement singulière ne peut laisser indifférent. En cinéphiles avertis, mes parents ont très rapidement fait partie des premières vagues d’abonnés à Canal+ : la chaîne alors partiellement disponible sur abonnement ouvre une fenêtre sur les nombreux cartoons qui y étaient diffusés. Le samedi soir, Les Simpson moquent les travers de l’Amérique à travers une gamme de couleurs détonnantes. Le dimanche, les Looney Tunes de Warner Bros. célèbrent les grands classiques de l’animation américaine. Après ces deux injections, voilà les gamins des années 1990 prêts à affronter la nouvelle semaine. La nébulosité des souvenirs de l’enfance m’empêche de dater ma première rencontre avec Les Simpson, mais un moment a assurément marqué ma conscience de jeune téléspectateur : l’épisode d’Halloween de la saison 4, en particulier son premier segment, Un clown sans pitié (Living Doll en VO). Peut-être était-ce le contexte – ma toute première nuit à l’hôtel avant d’assister à un mariage –, mais l’image d’Homer se faisant menacer par une poupée démoniaque aux airs de sympathique clown s’est durablement imprimée dans mon esprit. C’était drôle et terrifiant à la fois. J’étais fasciné.

À une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, j’enregistrais religieusement chaque nouvel épisode sur une cassette VHS pour pouvoir le regarder encore et encore, et me plonger dans ce curieux univers, si familier et pourtant si lointain. L’annonce d’un samedi soir passé en dehors du domicile familial sonnait alors comme une véritable catastrophe, puisque toute la bande magnétique de la VHS était consommée dans l’espoir de récupérer une si précieuse nouvelle aventure… et c’est parfois avec une peine immense que je constatais au retour l’échec de l’enregistrement. Monde de merde.

Heureusement, l’arrivée d’un magnétoscope programmable mit un terme définitif à ces angoisses juvéniles, et la série m’accompagna alors pendant de nombreuses années jusqu’à ce que la toute première saison sorte finalement en VHS, une décennie après sa diffusion en France. Je redécouvris alors un style très différent, un peu brut, mais qui me faisait comprendre que Les Simpson avaient évolué avec leur temps et qu’ils étaient porteurs d’une histoire. La mélancolie si justement représentée dans SteLisa Blues (Moaning Lisa) faisait merveilleusement écho au vague à l’âme adolescent qui s’invite parfois à ce stade de l’existence. Grâce aux sages paroles de Marge, Les Simpson résonnaient une fois encore en moi : « Sois toi-même, toujours. Tu as envie d’être triste ? Eh bien, sois triste. Nous serons tous à tes côtés. Et quand tu ne seras plus triste, eh bien, nous serons là, toujours là, fidèles au poste. »

Et pourtant, nos chemins ont alors commencé à s’éloigner progressivement, alors que la musique et les hormones s’étaient toutes deux invitées par surprise dans ma vie, et que les nouvelles saisons ne me passionnaient plus autant qu’avant. En entrant à l’université, Les Simpson avaient presque complètement disparu de mon quotidien, même si je conservais encore avec tendresse ces vieilles VHS d’une époque qui semblait révolue. Il a fallu qu’un merveilleux mentor – gloire à lui – me prête les premiers DVD disponibles en France pour que l’histoire d’amour puisse reprendre de plus belle : grâce à l’arrivée de ce nouveau format, je tentai par curiosité de (re) découvrir Springfield et ses habitants en version originale, une prouesse qui était jusqu’alors presque impossible pour un téléspectateur français lambda1. Cette expérience « pour la forme » m’a pourtant fait replonger de plus belle, et plutôt deux fois qu’une. Je redécouvrais des épisodes que je pensais pourtant connaître, grâce à un jeu d’acteurs incroyable de justesse, profitant de textes à la musicalité permanente. Si Les Simpson m’avaient jusqu’ici fait rire, ils le faisaient désormais aux larmes. Littéralement ! Et grâce au progrès technique, lesdits DVD ouvraient une fenêtre sur les coulisses en invitant les protagonistes de l’époque à commenter chaque épisode avec dix ans de recul. Je découvris alors que le célèbre Matt Groening n’en avait écrit que très peu, pourquoi la production de chacun d’entre eux s’étalait sur plusieurs mois, et que l’incroyable qualité de la série était à mettre au crédit d’une immense équipe dévouée corps et âme. Dès lors, Les Simpson prirent une autre dimension : leur histoire se jouait autant devant que derrière l’écran. Me voilà donc rendu à guetter la sortie du moindre coffret DVD pour redécouvrir une à une les différentes périodes de la vie de Springfield… L’audace d’Al Jean et Mike Reiss, la sensibilité de David Mirkin, l’incroyable rythme de Bill Oakley et Josh Weinstein : chaque grande ou petite main ayant contribué aux Simpson, des scénaristes aux acteurs en passant par les animateurs, a contribué à en faire une œuvre singulière et pourtant protéiforme. Sans pour autant savoir qui se cache derrière, la plupart des téléspectateurs conservent une réelle tendresse pour leurs saisons favorites… et celles où ils ont pu décrocher. Et pour cause : avec le temps, Les Simpson passent de main en main et changent parfois de ton. Grâce à cette flibuste que l’on appelle Internet – et le temps libre propre aux années estudiantines – je rattrapai finalement la diffusion américaine et plongeai dans les années Mike Scully qui m’en avaient autrefois éloigné. Les noms présents au générique m’étaient à présent familiers et me renvoyaient aux infinies discussions d’une équipe souvent hilare, travaillant au quotidien sur le fil du rasoir. C’était il y a vingt ans, et je m’injecte une dose quasi quotidienne depuis.

Afin que vous n’ayez pas à malmener autant votre organisme, j’espère pouvoir retranscrire cet incroyable effort d’équipe dans Bienvenue chez les Simpson : si cette série dure depuis plus de trois décennies – un record absolu dans le milieu de la sitcom d’animation –, c’est parce qu’elle s’est renouvelée sur scène, mais aussi en coulisses. C’est justement là que je vous emmène, derrière la façade colorée d’une des œuvres les plus marquantes de la télévision. En miroir des visages familiers d’Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie se joue en effet une véritable course contre la montre de tous les instants, riche de surprises et de rebondissements. À l’heure où le rachat tonitruant de la Fox par le géant Disney est venu faire de la famille jaune un argument massue en faveur des abonnements à Disney+, Les Simpson s’apprêtent sans doute à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Une longue et passionnante histoire. J’espère qu’elle vous plaira. Que vous soyez fin connaisseur des répliques culte ou simple amateur des rediffusions du samedi soir, vous ne pourrez plus regarder Les Simpson de la même manière…

Générique !

L’auteur : Thomas Pillon

Tombé dès sa naissance dans la marmite du jeu vidéo grâce au micro-ordinateur acheté par son père féru d’informatique, Thomas expérimente très jeune la notion de passion dévorante. Depuis le lycée, il n’a de cesse d’écrire sur son loisir favori, jusqu’à devenir un (bon) chasseur d’expériences indépendantes sur consoles, et assouvir sans gêne son vice dans les colonnes du site Gameblog.fr jusqu’en 2022. Désormais chef de projet éditorial le jour et toujours auteur jusqu’au bout de la nuit, il trouve encore le temps de suivre religieusement l’actualité des Simpson dont il consomme au moins un épisode par jour depuis plus de deux décennies.

1. Ce qui n’était pas le cas dudit mentor, qui profitait de l’abonnement familial au satellite pour regarder Les Simpson sur la chaîne britannique Sky dès le milieu des années 1990. Lucky bastard!

IntroductionL’âge de pierre

Le vendredi 30 septembre 1960, des millions de téléspectateurs américains font une expérience inédite : en allumant leur poste de télévision sur la chaîne ABC, ils découvrent un tout nouveau dessin animé, diffusé pour la première fois en prime time, à 20 h 301. La Famille Pierrafeu résulte du pari un peu fou des animateurs William Hanna et Joseph Barbera, qui entendent bien concurrencer les nombreuses sitcoms diffusées à la même heure. Face à Westinghouse Playhouse ou au bien nommé The Westerner, le duo qui a créé et réalisé pendant près de vingt ans le format court Tom et Jerry propose de suivre les aventures de Fred et Wilma Pierrafeu, un couple de parents évoluant à l’âge de pierre. Loin des facéties « cartoonesques » de leurs récentes productions, ils destinent cette nouvelle création à un public plus adulte et profitent du décalage avec leur quotidien pour mieux moquer l’Amérique des années 1960, non sans glisser au passage quelques blagues géologiques du plus bel effet. Jusqu’alors, personne n’avait pris le risque d’offrir la sacro-sainte case du soir à une série animée ; les chaînes préfèrent y placer leurs meilleurs feuilletons, westerns et émissions de variétés, qui rassemblent un public fidèle et nombreux.

Il s’en est pourtant fallu de peu que la plus célèbre famille préhistorique du petit écran ne puisse pas profiter de ce prestigieux horaire. Joseph Barbera se le rappelle non sans douleur : « Nous voilà avec ce tout nouveau projet sous le bras, quelque chose qui n’avait encore jamais été fait, une série d’animation en prime time. Personne n’aurait pensé ne serait-ce qu’à le proposer. Je pars à New York avec mon portfolio et j’y enchaîne les présentations d’une demi-heure en faisant les bruitages et les voix de tous les personnages. En rentrant à mon hôtel, je m’écroule. » Le projet est effectivement aussi novateur qu’incertain et aucune chaîne ne se mouille : « J’ai enchaîné les présentations pendant huit semaines : personne n’en voulait. Parfois, j’en faisais pourtant jusqu’à cinq par jour. Le dernier jour, je passe devant ABC, qui était encore une petite chaîne prête à tenter quelque chose. Ils ont signé en quinze minutes. Dieu merci ! parce que sinon je remballais tout, j’aurais descendu mon projet aux archives, et je n’en aurais jamais reparlé. »

ABC eut le nez creux, car La Famille Pierrafeu – que la chaîne annonce comme « la comédie la plus rafraîchissante et la plus drôle de sa catégorie » – occupera durant trois saisons la prestigieuse case horaire, avant d’être diffusée une heure plus tôt à partir de 1963. Qu’importe, le précédent est désormais bien établi, et proposer un programme d’animation qui ne soit pas spécifiquement destinée aux enfants devient possible. Mieux : celui-ci est rentable pour la chaîne ! Les aventures de Fred, Wilma et leur famille agrandie prennent fin le 1er avril 1966, après six années de gags paléolithiques. Entre-temps, plusieurs studios d’animation tentent de s’engouffrer dans la brèche, et l’on retrouve ainsi des épisodes du Bugs Bunny Show, Les Aventures de Jonny Quest ou Les Jetson en début de soirée, mais personne ne parvient à durer aussi longtemps que la création de Hanna et Barbera.

De 1972 à 1974, la série animée Wait Till Your Father Gets Home parvient tout de même à dépeindre en prime time le quotidien parfois compliqué de la famille Boyle. Harry, le père, assure les revenus du foyer pendant que sa femme Irma bataille avec son banquier et tente de maintenir l’équilibre au sein du foyer. Les trois enfants du couple ne rendent pas la tâche aisée : il y a Chet, le diplômé paresseux ; Alice, l’adolescente engagée ; et Jamie, le sage petit dernier. Voilà qui est pour le moins annonciateur… Si les scènes restent visuellement sages, les thèmes abordés se veulent résolument novateurs et parlent des premiers ébats amoureux comme des dérives du maccarthysme. Wait Till Your Father Gets Home prend toutefois rapidement fin et le segment de la sitcom animée semble ne plus trouver le moindre écho favorable. Hanna et Barbera tenteront une nouvelle fois de relancer le genre en 1982 avec Jokebook, mais leur compilation de sketchs un peu fourre-tout s’arrête dès le troisième épisode, faute de rencontrer son public. Certains pensent alors que l’herbe ne repoussera plus.

Hasard du calendrier, c’est cette même année qu’un dessinateur du nom de Matt Groening publie une planche de sa série de comic strips « The Los Angeles Way of Death » pour son œuvre Life in Hell, dans laquelle il chronique sans ménagement les désillusions de sa vie d’artiste sans le sou. Le ton y est cruel, violent même, bien éloigné de tout ce qui pourrait être diffusé à la télévision. Pourtant, ces neuf cases cyniques vont bientôt atterrir entre les mains du producteur James L. Brooks et changer pour les décennies à venir l’industrie du dessin animé. Et sans doute bien plus…

1. À condition bien sûr d’habiter l’un des États de la côte est : aux États-Unis, immensité du territoire oblige, les programmes télévisés sont diffusés sur cinq fuseaux horaires en même temps.

Chapitre 1L’avant Simpson : Ia vie n’est pas teIIement un enfer

Avant de se pencher sur le destin de la famille de fiction la plus célèbre des États-Unis, les Simpson, il convient de faire un détour par une autre, bien réelle : celle des Groening.

Matthew Abram Groening naît le 15 février 1954 à Portland, la plus grande ville de l’Oregon. Ses parents s’y sont installés au retour à la vie civile d’Homer, son père, après avoir servi dans l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. L’ancien bombardier et sa femme Margaret ont déjà deux enfants, Patty et Mark, et le jeune Matt se retrouve rapidement obligé d’occuper la place ingrate du middle child, alors que naissent respectivement en 1956 et 1958 ses sœurs Lisa et Maggie. L’environnement dans lequel le garçon évolue est propice à l’épanouissement et à la créativité : lorsque son père devient publicitaire, il monte progressivement sa propre agence et s’offre même le luxe de diriger lui-même quelques films, souvent expérimentaux. Homer Groening se fait un nom dans la publicité grâce à son approche décalée1, une philosophie qu’il continue d’appliquer lorsqu’il enfile sa casquette de réalisateur : en 1964, il dirige A Study in Wet, un court-métrage psychédélique sur l’eau et ses reflets, dont la bande-son est uniquement composée de gouttes d’eau projetées dans une baignoire2. L’homme apprécie également « les séries bien écrites », et toute la famille se retrouve ainsi autour de la télévision, un média plus accessible pour le jeune Matt que les expérimentations visuelles et sonores de son père. Il se prend rapidement de passion pour les sitcoms de l’époque telles que Leave It to Beaver, les mésaventures d’un jeune homme de banlieue, ou Father Knows Best, qui dépeint une famille de la classe moyenne résidant dans la ville de… Springfield.

Chez les Groening, la maison déborde également de comics : Homer est devenu dessinateur et il publie désormais sa propre bande dessinée Phoebe, Get Your Man avec la future star des librairies Peg Bracken3. Alors qu’il ne sait pas encore lire, son fils découvre dans son bureau les dessins satiriques et étranges des illustrateurs Ronald Searle ou Rowland Emett et, faute de les comprendre, invente ses propres histoires. L’exercice est une habitude pour les enfants Groening, puisque leur dessinateur de père griffonne souvent des saynètes qu’il laisse chacun terminer à sa façon. Matt évolue ainsi dans un environnement aux influences multiples qui valorisent et entretiennent la créativité ; c’est d’ailleurs grâce à cette dernière que Homer fait vivre sa famille. À cette époque, il est assurément le plus célèbre des Groening.

Le dilemme du prisonnier

Si l’ambiance à la maison est propice aux découvertes, Matt ne se sent que peu stimulé par l’école, où son attitude un peu trop rebelle et ses miaulements suraigus lui valent plus d’un tour au coin. Lorsqu’il découvre le récit d’un prisonnier de la Seconde Guerre mondiale, il y voit immédiatement un parallèle avec sa situation, c’est dire si la relation avec l’institution scolaire est mal engagée. C’est donc avec une certaine amertume qu’il traverse bon gré mal gré ces premières années durant lesquelles on lui répète que ses centres d’intérêt ne le mèneront nulle part : « Mes professeurs et les conseillers d’orientation me disaient que je perdais mon temps. Alors, je me suis dit que j’allais transformer tout ce temps passé à regarder la télé en un exercice de recherche : quel genre de série est-ce que j’aimerais voir à l’écran ? »

Le troisième enfant de la fratrie aime déjà raconter des histoires, comme l’immortalise en 1969 le court-métrage The Story, évidemment réalisé par son père : on y entend Matt conter du haut de ses quinze ans sa rencontre avec de nombreux animaux en compagnie de sa sœur Lisa. Depuis son lit, Maggie les écoute dépanner un serpent sans sonnette, conseiller un éléphant sur l’usage de sa trompe ou encore offrir une aspirine à une girafe en proie à des problèmes de dos. Le film est projeté à Portland, et Matt peut ainsi se découvrir sur grand écran, grâce aux talents de son père. « Mon père a grandi dans une famille très conservatrice, mais il a pu s’en extraire et faire des films un peu fous. Et moi, son fils, j’ai réussi à aller encore un peu plus loin. S’il y a une personne qui a fait ce que je suis, c’est mon père. » Lui, et sans doute le dessinateur Charles M. Schulz, l’auteur de Snoopy.

Les aventures de Charlie Brown, de son chien Snoopy et des enfants d’un quartier où les adultes ne se montrent (presque) jamais passionnent le jeune Matt, qui s’amuse souvent à dessiner les personnages avec ses camarades. Loin des comics de son père, le trait de Schulz est simple et fluide, et le format du strip se prête à une variété de situations infinie. Quelques années plus tard, le jeune homme et bien des enfants de sa génération découvrent adaptées à l’écran ces histoires à hauteur d’enfants avec les dessins animés Joyeux Noël, Charlie Brown ! et It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, qui deviennent des classiques de l’animation américaine.

À la télévision, il se passionne également pour les productions animées de l’époque : Rocky and His Friends, des sketchs parfois satiriques et truffés de références internes qui l’amusent beaucoup, et les cartoons de Hanna-Barbera, Les Pierrafeu en tête. Il va sans dire que l’irrévérencieux Bugs Bunny est également l’un de ses personnages favoris. Les super-héros de l’époque font encore partie de sa bibliothèque, mais il finit par trouver leur style trop propre et simpliste et s’en détourner. En revanche, il reste un fidèle lecteur du magazine MAD, une institution satirique qui parodie tous les deux mois l’actualité. On y trouve des articles illustrés, des strips ou encore de fausses couvertures et publicités au ton moqueur, méta et parfois politique. Des années plus tard, un producteur des Simpson dira que la série a « transplanté le magazine MAD : quasiment tous ceux qui ont été jeunes entre 1955 et 1975 l’ont lu, et c’est de là que vient leur sens de l’humour. »

À l’école, Matt dessine. Son trait en gestation n’est pas encore remarquable, puisque personne ne parvient à reconnaître les nombreuses créatures qu’il esquisse inlassablement. Pourtant, il ne manque pas d’inspiration : la famille Groening habite à l’ouest de Portland, non loin du zoo, un endroit qui se transforme pour le jeune garçon en un vaste terrain de jeu. « C’était un parc énorme avec un jardin botanique au bout, c’était idyllique. Le vieux zoo a fermé quand j’avais cinq ans. On allait s’y amuser avec mes copains ; j’ai joué dans la grotte du grizzli, nagé dans les piscines, infiltré les caves… » se rappelle-t-il. Entouré d’animaux, Matt ne parvient pourtant pas à les reproduire sur le papier. Il décide un jour d’accentuer un détail : « Je leur ai mis de grandes oreilles et, là, tout le monde m’a dit : “Ah ouais, c’est un lapin !”, alors je suis resté là-dessus. Parce que ce sont les seuls animaux que les gens reconnaissent quand je les dessine. » Il ne le sait pas encore, mais le jeune garçon vient de trouver son animal totem.

That 60’s Show

S’il se réfugie dans le dessin, la musique occupe également une place de plus en plus importante dans sa vie : Matt est un jour bouleversé par une version pour deux pianos du Sacre du printemps qu’il entend en direct à la radio, et se prend également de passion pour la musique hypnotique de Frank Zappa4. Matt ne se sent pas forcément à l’aise en société et développe déjà un sens de la contestation. À force d’écouter les œuvres avant-gardistes du compositeur multi-instrumentiste, il décide de quitter les scouts et de piétiner la tradition familiale par la même occasion, puisque son père s’y était fièrement illustré dans sa jeunesse. Petit à petit, son caractère s’affirme et le sentiment de révolte fait office d’inépuisable carburant.

La rébellion est en marche, mais le préadolescent a bien conscience du cadre privilégié dans lequel il évolue, et trouve dans l’institution scolaire une autorité à contester : « C’était impossible de me révolter contre mes parents, ils étaient parfaits. Ils m’ont vraiment soutenu et pensaient eux aussi que mes profs étaient idiots. » L’époque lui est favorable, puisque Portland devient à la fin des années 1960 un centre de la contre-culture américaine qui prend alors racine sur la côte ouest. Son passage au lycée Lincoln High School – situé non loin d’une certaine Flanders Street – est l’occasion de voir la société changer autour de lui : « Quand j’y suis rentré, il y avait encore un code vestimentaire, et la plupart des enfants avaient les cheveux courts. À la fin de l’année 1968, il y avait des manifestations contre la guerre et des gros bras qui fabriquaient des matraques pour frapper les hippies. C’était génial. » Son univers s’élargit et il se familiarise avec tellement de dessinateurs dont il estime le trait qu’il simplifie lui aussi son style, dans l’idée que « si le dessin est marrant, c’est déjà bien parti ».

Malgré l’image de sage rebelle qu’il se donne, sa mère aime à rappeler les bonnes notes du fils Groening, qui réussit même à se faire élire non sans humour président de l’association des étudiants5. La rigidité du lycée s’accommode tout de même mal avec la liberté de ton qu’il chérit désormais chez Zappa, et il parvient finalement à décrocher le Graal, « une fac sans notes, sans cours obligatoires » : l’Evergreen State College. Sa seconde option, Harvard, refuse poliment sa candidature. Il le sait, son diplôme ne lui offrira que peu de perspectives, alors il laisse une nouvelle fois sa curiosité l’emporter et devient rédacteur du journal de l’université. Matt commence à périodiquement dessiner des cartoons au Cooper Point Journal, inspiré par la jeune autrice Linda Barry qu’il découvre, admire et fréquente – dans cet ordre. L’étudiante s’est lancée dans une série de strips après une rupture amoureuse, qui l’aident à exorciser sa déception : le ton y est grinçant, souvent cru, et tape dans l’œil de Groening, fasciné par cette bande dessinée qu’il peut maintenant détourner et utiliser à son tour pour illustrer « les vérités déplaisantes qui surgissent en grandissant ». Il profite allègrement des cours non obligatoires de son université pour se montrer peu assidu, à l’exception des cours du professeur de philosophie Mark Levensky, qui va devenir une figure centrale dans sa réflexion6.

Le lapereau de l’année

Groening quitte l’université en 1977 avec son diplôme en poche, et c’est passionné par l’écriture qu’il part s’installer à 1 500 kilomètres au sud, dans la ville de Los Angeles. Il espère bien pouvoir y vivre de sa plume : de son point de vue, la qualité des productions d’Hollywood laisse souvent à désirer, et il n’a aucune raison de ne pas tenter sa chance. Comme bien des artistes en devenir, le dessinateur est obligé de multiplier les petits boulots pour payer le loyer d’un appartement qu’il n’apprécie guère. Les nuits où il se fait réveiller par le bruit des coups de feu et les sirènes de la police sont aux antipodes des animaux qu’il écoutait depuis le zoo voisin de la maison familiale… La vie serait-elle vraiment devenue un enfer ?

Malgré sa bonne volonté, le nouveau venu ne sait guère comment s’y prendre pour émerger et devient tour à tour dresseur de tables dans un restaurant, employé dans une station d’épuration, puis chauffeur et biographe – oui, en même temps – pour un vieux réalisateur de cinéma qui aurait eu tendance à se répéter7. Fidèle à lui-même, Groening lui fait un jour savoir qu’il devrait moins parler de sa mère… et se fait aussitôt renvoyer. Entre deux contrats, il faut donc encaisser les périodes de chômage « à côté desquelles un chagrin d’amour paraît bien léger », synonymes de réfrigérateur désespérément vide et autres moments de grande solitude. En effet, les relations avec les femmes ne sont malheureusement pas une grande source de réjouissance. Depuis la réalité de sa fenêtre, la cité des anges ne ressemble pas vraiment au paradis. Alors, pour exorciser sa frustration face à cette situation qui le désespère, Groening fait ce qu’il a toujours fait : dessiner. Le soir, il se saisit de son feutre noir et croque les travers de sa nouvelle vie d’auteur fauché dans des vignettes où il se met en scène sous les traits de Binky, un lapin – donc – aux yeux exorbités et à l’air passablement désabusé. Il baptise sa série Life in Hell, un titre résolument autobiographique pour celui qui enchaîne les galères depuis le jour de son infernale installation à Los Angeles : « Je suis arrivé dans une voiture pourrie avec un cintre en guise d’antenne radio. Vers minuit, ma voiture a calé sur l’autoroute d’Hollywood, alors qu’il faisait encore trente-huit degrés. » Qui a dit qu’il était difficile de se défaire d’une première impression ?

Les premiers « numéros » de Life in Hell, presque thérapeutiques, prennent la forme de comics dont il dessine jusqu’à la couverture et qu’il organise comme un vrai petit magazine adressé à ses amis, afin de leur témoigner avec sarcasme et amertume ses innombrables désillusions. Pollution de l’air, petits boulots ridicules, suicides d’animaux domestiques… tout y passe, et son passé de rédacteur à l’université lui permet de s’exprimer à nouveau à travers des articles du même calibre. L’influence de MAD semble organiser le format, mais la vedette de sa nouvelle feuille de chou cathartique, c’est bel et bien Binky, l’autoportrait désespéré qui s’adresse souvent au lecteur pour commenter l’infinie vacuité de son existence.

Par chance, les errements professionnels de Groening l’ont amené à travailler dans une boutique de reproductions, synonyme d’accès à des méthodes rapides de photocopie : d’abord pensé comme une simple missive réservée à ses proches, Life in Hell devient rapidement un fanzine autoproduit. L’homme à tout faire écrit, dessine, imprime et distribue désormais lui-même la bande dessinée qu’il propose aux habitués du rayon punk du magasin de disques Licorice Pizza, dans lequel il officie également à temps partiel. Il y fait la connaissance du dessinateur Gary Panter, l’un des fondateurs du mouvement punk dans le milieu des comics, qui vient – honneur suprême – de signer le visuel du nouvel album de Frank Zappa : Studio Tan8. Panter est déjà publié dans le fanzine Slash – le héros de sa série s’appelle Jimbo –, mais il voit en Groening un artiste confirmé et ne tarit pas d’éloges à son sujet : « J’ai toujours su qu’il deviendrait le nouveau Charles Schulz. Je ne pensais pas qu’il deviendrait Charles Schulz et Walt Disney en même temps », avouera-t-il des années plus tard.

En 1978, Life in Hell est pour la première fois vendu au magazine Wet, un melting-pot avant-gardiste qui se définit lui-même comme « le magazine du baigneur gourmet ». Ça y est : Groening est enfin un auteur professionnel. Les choses vont rapidement s’accélérer.

Le touche-à-tout

Les mésaventures de Binky sont dès lors disponibles au-delà des seuls amateurs de disques de la rue Sunset Strip, mais la périodicité du bimestriel ne lui permet pas d’en vivre pleinement. La faute lui revient en partie, puisqu’il n’encaisse pas systématiquement les chèques qu’il reçoit ! À quinze dollars payés par strip, il continue donc de vendre ses travaux aux côtés d’auteurs qu’il affectionne, même si les clients de Licorice Pizza déchirent parfois sa feuille de chou. En revanchard sadique, il prend parfois plaisir à taquiner ceux qui viennent également trouver chez le disquaire des flacons destinés à la cocaïne, en les assaillant de questions9.

Malgré la détresse de son personnage, Groening n’est pas de nature à se laisser abattre et envoie quelques strips de Life in Hell à James Vowell, le rédacteur en chef du Los Angeles Reader, un tout nouveau journal culturel qui se lance en cette même année 1978. Le dessinateur est immédiatement embauché… pour livrer des journaux ! Il s’exécute, prend son mal en patience et occupe au fil des mois bien des postes : standardiste, typographe, correcteur… « tout sauf la publicité, je n’y arriverai jamais. » Sa patience et sa persévérance finissent enfin par payer : au mois d’avril 1980, Vowell offre à Life in Hell une place dans son hebdomadaire. En l’espace de quelques années, le style de Groening s’est affirmé et témoigne des nombreuses influences qu’il emmagasine depuis son enfance, à commencer par le look de Jeff et Akbar, deux amants qui empruntent leur design à Charlie Brown, leur création remontant à l’époque de ses dix ans.

À partir de 1982, ses talents d’auteur sont également mis à contribution dans la chronique musicale de potins Sound Mix, qu’il détourne rapidement de sa fonction première pour en faire une tribune de ses humeurs, observations et coups de gueule. Décidément, tout est bon pour vider le sac qu’il traîne jour après jour à Los Angeles. Parmi ses lecteurs se trouve un certain Harry Shearer, comédien pour la radio et la télévision10. Ce dernier, qui prêtera bientôt à sa voix à Montgomery Burns, Waylon Smithers, Seymour Skinner et tant d’autres, apprécie déjà le style peu conventionnel : « Sa rubrique était censée parler de musique, mais il faisait tout sauf critiquer des disques. J’aimais vraiment ça. » Si Sound Mix ne dure pas, Life in Hell s’implante au fil des mois dans toujours plus de publications et contribue à faire de Groening un dessinateur qui monte à Los Angeles. Au Los Angeles Reader, il rencontre également Deborah Caplan qui devient sa compagne et lui offre alors toujours plus d’inspiration pour mettre en scène deux sexes qui semblent ne jamais se comprendre. Binky est donc désormais flanqué de Sheba, une lapine qu’il rencontre en 1981 dans un café. Avec quelques cils et un ruban dans les cheveux – « comme Minnie Mouse » –, elle amène Binky, qui parlait pourtant de l’amour comme d’une arnaque, à faire sa déclaration, dans un rapport de force qui rend souvent Deborah Caplan furieuse :

« [Binky] Je… Je t’aime !!

– [Sheba] Sheba.

– Je t’aime, Sheba !!

– Crie pas.

– Je t’aime, Sheba.

– Plus fort.

– Je t’aime, Sheba !

– Mon café est froid. »

En 1983 arrive alors Bongo, le fils de Binky. Le rejeton déboule par surprise quelques années après un coup d’un soir passablement alcoolisé, dépeint dans un strip précédent. Ce modèle miniature flanqué d’une unique oreille ouvre l’univers de Life in Hell à toutes les peurs et les interrogations de l’enfance, un sujet qui n’a jamais quitté Groening, très attaché à ne pas en perdre le souvenir. L’enfant qui grandit – déjà – dans une famille brinquebalante doit composer avec les injonctions patriotiques de l’école qu’il remet sans cesse en question, mais aussi avec celles des adultes sourds à ses interrogations sur la vie, la mort, la joie et son quotidien d’écolier blasé. Le récit autobiographique n’est décidément jamais loin. Groening a en effet grandi dans les États-Unis des années 1950 et 1960, sur fond de guerre froide et de vidéos pédagogiques gouvernementales martelant le danger permanent que fait peser la menace de la bombe atomique. « Quand j’étais enfant, je me suis juré de ne jamais oublier à quoi ça ressemblait », rappelle-t-il. Les évocations d’une troisième guerre mondiale dans Life in Hell préfigurent d’ailleurs certains thèmes qu’il traitera dans son premier dessin animé, tout comme celui des questionnements qui viennent à l’heure du coucher, retrouvés quelques années plus tard dans la bouche d’un certain Bart…

James, it’s your birthday

Les mois et les planches s’enchaînent et la création devient finalement suffisante pour que Life in Hell soit publié sous une forme plus classique. C’est Caplan qui va la première porter l’idée : en 1984, elle fait publier Love is Hell, le premier ouvrage relié de son gros lapin de conjoint. Les 2 000 exemplaires s’écoulent assez vite pour que la production soit rapidement multipliée par dix : assurément, le style Groening semble résonner auprès d’un public en constante expansion. Grâce à sa compagne, il trouve ainsi toujours plus de canaux de diffusion, sans jamais avoir à se soucier d’autre chose que de ses feutres : « J’ai commencé par syndiquer11 les strips et on a créé une entreprise pour les gérer, raconte-t-elle. Je me suis occupée de toute la partie commerciale, et Matt n’avait qu’à être un artiste, un artiste en peine. J’ai créé des supports publicitaires, des produits dérivés, et je négociais des publicités gratuites auprès de chaque nouveau journal intéressé : on a eu des quarts de page qu’on n’aurait jamais pu s’offrir autrement. »

Non loin de là, sur la côte ouest, un producteur émérite fête son quarante-sixième anniversaire. À cette époque, la carrière de James L. Brooks n’est plus à faire : journaliste, scénariste, réalisateur et producteur récemment couronné pour le film Tendres Passions, il s’apprête à délaisser la télévision pour s’attaquer sérieusement au cinéma. Du moins, le pense-t-il. Ce jour-là, son amie Polly Platt – au CV tout aussi prestigieux – lui offre la planche originale du fameux strip de 1982, « The Los Angeles Way of Death ». Brooks s’esclaffe en découvrant la chute cynique de Groening et tombe immédiatement sous le charme de son style singulier.

Une fois encore, c’est par l’intermédiaire de Deborah Caplan que le destin se joue, puisqu’elle sélectionne elle-même les planches mises en vente. L’assistant dévoué de Brooks, un certain Richard Sakai12, en achète également une à cette occasion. Le producteur ignorait tout de la surprise et invite rapidement l’auteur dans son bureau des studios Paramount, où Binky figure désormais en bonne place. Pour Groening, qui réside à quelques pas, le rendez-vous s’entend comme une visite de voisinage : il s’y rend à pied, une bien mauvaise idée au pays de l’automobile reine… « J’avais la chance d’habiter en face des studios Paramount, mais ils ne voulaient pas me laisser rentrer, parce que je n’avais pas de voiture. Alors que j’avais un rendez-vous avec James L. Brooks ! » C’est peu dire qu’il mesure la chance de se retrouver face à un réalisateur qu’il admire profondément. Sans entrer dans les détails, Brooks explique qu’il aimerait décliner Life in Hell sous une forme animée, mais l’auteur intègre n’est pas franchement à l’aise avec cette proposition. En fin de compte, la rencontre n’aboutit pas. Nous en sommes en 1986. Groening s’en retourne donc à ses dessins… qu’il rend souvent au dernier moment : « Je procrastine. Je repousse les choses. J’allume la télé, je sors me balader, je pense à un album qu’il faudrait que j’écoute… et seulement après, je dessine. La veille du rendu. »

Malgré l’amour et le succès, Groening se lamente de plus en plus devant les décisions du journal qui l’emploie : l’un après l’autre, ses amis se font licencier et sa compagne s’emporte plusieurs fois contre le traitement inapproprié des homosexuels dans les articles du Reader, avant de partir à son tour. Alors, lorsqu’il se retrouve à occuper la délicate position du dernier des Mohicans, il envoie une lettre de remontrances au rédacteur en chef, sans se faire d’illusions. La sentence tombe quelques semaines plus tard, un jeudi du printemps 1986, quand il ouvre le nouveau numéro de l’hebdomadaire pour y découvrir en même temps que ses lecteurs l’absence de Life in Hell : « Ils m’ont viré et ils ne m’ont rien dit. Je me demandais ce qui s’était passé, alors j’ai appelé le Reader, pour savoir. J’ai pensé que je devais plutôt entendre la version qu’ils allaient donner aux lecteurs, alors j’ai changé ma voix et mal prononcé mon nom pour demander où était passée la série. Ils m’ont répondu qu’elle ne paraîtrait plus et qu’ils ne savaient pas où était l’auteur… Alors que j’étais au bout du fil ! » Après six ans de collaboration et plus de trois cents strips, l’aventure s’arrête. Peu importe : la notoriété dont jouit désormais le dessinateur va lui permettre de rebondir immédiatement, et de doubler la mise.

Rusé comme un renard

Il ne faut qu’une poignée de semaines pour que Binky et la plume acerbe de Groening réapparaissent, puisque, dès son départ du Los Angeles Reader, il signe plusieurs contrats avec d’autres publications de la côte ouest. Pour lui, l’affaire est plutôt symbolique : Life in Hell est depuis plusieurs années publié dans une cinquantaine de périodiques aux États-Unis. À bien y regarder, le torchon brûlait entre le dessinateur et son premier éditeur : au vu du grand nombre de strips vantant les mérites de la démission qu’il proposait depuis plusieurs années, on se doute que la nouvelle fut accueillie avec un certain soulagement. Il multiplie alors les interviews13 et profite de la publication de ses recueils pour organiser des séances de dédicace et rencontrer plus directement son nouveau public. Deborah Caplan – qui devient cette année-là son épouse – profite de leur liberté retrouvée pour prendre les choses en main, et c’est ensemble qu’ils fondent la Life in Hell Company, une entreprise qui gère dorénavant la distribution des comics et des produits dérivés estampillés Matt Groening. Le voici à présent libre de vendre ses dessins à toujours plus d’éditeurs, et la série prospère tant qu’il peut enfin vivre pleinement de son art : « Je peux m’acheter tous les comics et tous les albums que je veux ! » se réjouit-il. Work is Hell, School is Hell, Childhood is Hell… les sorties en albums se multiplient et, comme bien d’autres avant lui, il devient un auteur indépendant qui gère sa propre marque. C’est à ce moment qu’un second appel de James L. Brooks va venir bouleverser ses plans.

En 1987, les choses se sont enfin précisées : à la tête de sa récente société de production Gracie Films – qui entend placer les auteurs au-dessus de tous les autres corps de métier –, Brooks a signé un contrat avec la Fox, un tout nouveau réseau de télévision qui espère percer sur un marché en proie à une certaine routine. Depuis 1948, la majeure partie des émissions américaines sont en effet diffusées sur trois réseaux historiques : NBC, CBS et ABC ; toutes les tentatives d’introduire un quatrième acteur s’étant jusqu’ici soldées par un échec. Cependant, ces essais infructueux n’effrayent pas le milliardaire australien Rupert Murdoch, qui dépense sans compter pour tenter l’aventure : après avoir racheté plusieurs canaux de chaînes et les studios de cinéma 20th Century Fox, il lance la Fox Broadcasting Company et espère concurrencer les « Big Three » bien installés. Murdoch compte notamment sur Brooks pour alimenter sa chaîne en lui fournissant des émissions de soirée, un élément indispensable pour sa future grille de programmes. Par chance, le producteur est une nouvelle fois touché par la grâce en découvrant les émissions de l’actrice Tracey Ullman : célèbre dans son Angleterre natale, elle tente de percer aux États-Unis, et Brooks voit dans ses talents multiples – Ullman joue, chante et danse – une personnalité de poids pour porter son projet d’émission. Elle y occuperait en effet une place centrale, en incarnant de nombreux personnages à travers une série de sketchs sur mesure.

La formule aurait eu bien du mal à être acceptée par une chaîne historique, mais la Fox n’a pas encore le luxe de se montrer tatillonne. Mieux : c’est le président de l’époque, Garth Ancier, qui supplie le producteur de revenir travailler pour lui à la télévision. La balle est donc dans le camp de Brooks et il saisit l’occasion pour pousser son idée. L’émission s’appellera The Tracey Ullman Show et obtient carte blanche. Des scénaristes ont déjà été engagés pour écrire les sketchs, mais l’équipe ne parvient pas à trouver des transitions satisfaisantes entre les différentes séquences, ce qui bloque l’avancée du projet. Le budget est important – un million de dollars par épisode –, et Brooks entend produire une émission de qualité : il s’exile alors avec ses auteurs dans un country club de la vallée d’Ojai et entend y finaliser toutes les étapes de la production. Il lui faut donc à tout prix résoudre ce fichu problème de transition. Le format de l’émission propose en effet des sketchs plus longs que ceux diffusés habituellement – certains atteignent une douzaine de minutes –, et une séquence reconnaissable marquerait plus nettement la césure entre chaque histoire (ce que l’on nomme un bumper), pour ne pas perdre en route les téléspectateurs les plus distraits. Brooks décroche une nouvelle fois son téléphone pour contacter ce dessinateur de lapins dépressifs qu’il avait rencontré quelques années auparavant. Entre-temps, Groening a déjà été contacté par d’autres chaînes pour produire un cartoon, sans succès : « On m’a demandé ce que j’avais envie de faire, et j’ai répondu que je voudrais un dessin animé à la Rocky et Bullwinkle. On m’a répondu que je n’avais rien compris, car la cible était les enfants âgés de trois ans… » Signe que les temps ont changé : l’artiste ne pourra plus se rendre à pied au rendez-vous, puisqu’il vit avec celle qui est désormais son épouse dans le célèbre quartier côtier de Venice Beach, loin des nuisances nocturnes d’Hollywood Boulevard. L’histoire est enfin en marche.

1. Il fustige dans un essai le ton ronronnant de la publicité des années 1950 et n’hésite pas à s’inscrire en rupture : Homer remporte par exemple un concours en utilisant le mot « putain » (damn), une audace qui lui permet de repartir au volant d’une voiture neuve.

2. Un extrait de ce film servira de logo et de jingle à The Curiosity Company, la société que fonde Matt Groening en 1997. Les dernières secondes de chaque épisode de Futurama lui rendent aussi hommage, et vous savez désormais d’où provient cette bien étrange signature sonore.

3. Peg Bracken publiera en 1960 The I Hate to Cook Book, un livre de recettes simples et cyniques qui deviendra vite un best-seller aux États-Unis.

4. Matt affirmera que le double album Uncle Meat, sorti en 1969, est « sans doute l’œuvre [qu’il a] le plus écoutée de toute [sa] vie ».

5. Pendant la campagne, Matt Groening décide de parodier un groupe chrétien de Portland en affichant pour slogan : « Si vous êtes contre la décence, alors pour quoi êtes-vous ? »

6. « La dernière fois que je l’ai vu, avant ma remise de diplôme, il m’a expliqué en quoi j’étais doué et m’a dit : “Pose-toi la question : cela en vaut-il la peine ?” Cette question me hante depuis lors, et je n’y ai toujours pas répondu », avouera-t-il vingt-cinq ans plus tard.

7. « La journée, pendant que je le conduisais, il me racontait sa vie en pointant des lieux du doigt. Malheureusement, il devenait sénile. Alors un jour, il me disait : “C’est là que Cary Grant habitait”, et le lendemain au même endroit : “Ah, John Wayne et moi avons passé de nombreuses soirées là-bas…” »

8. Gary Panter illustrera également le premier album des Red Hot Chili Peppers, un petit groupe qui évolue alors dans les clubs du quartier d’Hollywood.

9. « “Et qu’est-ce que vous allez faire avec tout ça ?” C’était marrant de prendre son temps quand quelqu’un sous coke commandait ses flacons. Les gens étaient tellement défoncés qu’ils appelaient Licorice Pizza [N.D.A. : littéralement « pizza à la réglisse », l’expression argotique employée pour parler d’un vinyl] pour commander des pizzas à la réglisse ! »

10. Shearer rejoint dès 1979 la troupe de la célèbre émission de sketchs Saturday Night Live, une expérience qui lui donnera l’impression de « vivre l’enfer ». Les grands esprits se rencontrent…

11. À l’inverse du contrat d’exclusivité, la syndication permet de vendre une même œuvre auprès de plusieurs diffuseurs.

12. Son attitude d’homme corvéable à merci inspirera plus tard le personnage de Waylon Smithers.

13. En particulier, le journaliste Richard von Busack attendra quatorze ans pour publier une interview de Groening pourtant enregistrée le lendemain de son licenciement. Pour justifier son retard, il invoque des problèmes d’enregistrement, d’autres petits boulots à honorer et… son style de vie punk-rock.

Chapitre 2« Eat my Shorts » : Ies débuts méconnus du Tracey UIIman Show

La légende des Simpson est connue de (presque) tous : c’est dans le couloir de Gracie Films que Matt Groening aurait, quelques minutes avant son rendez-vous avec Brooks, inventé sur l’instant une famille dysfonctionnelle qu’il décide, faute de temps, de nommer d’après la sienne. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont nés, les Groening deviennent les Simpson, et l’aventure peut alors commencer. La légende est belle : un jeune dessinateur devient par la fulgurance de son génie le roi du dessin animé. D’ailleurs, il n’a de cesse de la raconter avec malice à quiconque lui poserait la question, depuis. Pourtant, tous les acteurs de l’époque ne livrent pas exactement la même version : tentons de tordre le cou – avec toute la bienveillance d’Homer – à un mythe sans doute un peu trop beau pour être vrai.

Affaire de famille

Lancé par James Brooks, le Tracey Ullman Show est aussi la création de plusieurs producteurs. Parmi eux, Ken Estin livre une version plus terre-à-terre et sans doute bien plus crédible de l’histoire qui pousse Groening à créer l’œuvre qui va changer sa vie : le rendez-vous historique a bel et bien lieu, mais l’accord n’est pas immédiat. L’équipe responsable de l’émission espère elle aussi collaborer avec le dessinateur de Life in Hell, mais les négociations sont encore stoppées par cet épineux problème de droits : la Fox souhaite avoir la liberté de commercialiser des produits dérivés, l’une des importantes sources de revenus du couple. En effet, avec leur entreprise, les Groening-Caplan génèrent suffisamment d’argent pour enfin vivre confortablement et le dessinateur tient donc absolument à conserver la main sur cette manne. Life in Hell, c’est son succès, son trésor, sa fierté. Même si la possibilité d’un cartoon l’intéresse évidemment, il n’entend pas tourner le dos au format qui le fait vivre depuis tant d’années : « L’attrait des strips, c’est qu’ils sont faits à la main. Un scénario est corrigé, relu, et l’on ne sait jamais combien de gens sont intervenus. Mais une BD est dessinée et lettrée à la main : dans les journaux, ce sont des fenêtres de pureté au milieu de colonnes de texte grisâtres. Ils apportent un peu de joie. » Chacun campe sur ses positions, et Binky reste donc ce personnage crayonné qui déverse une verve désabusée dans les pages des journaux. Tant pis pour l’émission de Brooks.

Heureusement, Groening a fait de l’effet à plusieurs membres de l’équipe : Ken Estin et un certain Richard Sakai – celui-là même qui avait acheté une planche originale à Deborah Groening – reconnaissent eux aussi son talent. Avec Brooks, ce sont donc trois producteurs qui espèrent parvenir à un terrain d’entente, coûte que coûte. En attendant, l’élaboration du Tracey Ullman Show doit tout de même se poursuivre, et l’un des créateurs de l’émission parvient à faire venir la dessinatrice M. K. Brown, qui s’essaye pour la première fois à l’animation avec Dr. N ! Godatu, une série de vignettes sur la vie professionnelle, amicale et amoureuse d’une thérapeute un peu tête en l’air. Son rapport désintéressé au merchandising lui assure une place dans l’émission, contrairement à son confrère plus tatillon. Finalement, l’un des producteurs (plusieurs personnes se réclament d’avoir été à l’origine du déclic) suggère à Groening d’abandonner l’idée d’une adaptation de Life In Hell, pour proposer plutôt un autre concept que la chaîne pourra exploiter goulûment. Le dessinateur avait-il vraiment commencé à esquisser les Simpson durant son rendez-vous avec Brooks1 ? Toujours est-il que les producteurs reçoivent dans les jours qui suivent un croquis, celui d’une famille bien connue de nos jours. Dans toutes les versions de cette anecdote, il s’agit là d’une première pour le spécialiste des lapins, qui affirme que « Les Simpson sont les premiers humains que j’ai dessinés. » Heureusement, son style lui permet désormais de se passer de grandes oreilles !

La famille Simpson est créée par un dessinateur qui n’a encore que faire de la finalité de la diffusion télévisée : comme pour Life in Hell, Groening griffonne ses personnages au feutre noir sur une page blanche et doit les distinguer avec quelques traits simples. Depuis longtemps, il estime qu’un bon personnage de cartoon doit être reconnaissable à sa seule silhouette. « Je l’ai appris en regardant Mickey Mouse étant enfant. On peut le reconnaître à un kilomètre, avec ses deux grandes oreilles. C’est pareil pour Bugs Bunny, Popeye, Batman, etc. » Il applique donc cette philosophie à son quintette familial : Homer est affublé d’une calvitie bien avancée et d’un costume-cravate ; Marge d’une chevelure proéminente2 et de bracelets qui vont bientôt disparaître, tout comme les fleurs de sa robe ; Bart, d’un ventre déjà bien rond et de cheveux en pics ; Lisa d’une robe à franges et d’une coiffure en étoile ; Maggie d’une tétine et d’un ruban dans les cheveux. L’influence de Life in Hell sur les premiers croquis saute aux yeux des lecteurs avertis, qui y auront rétrospectivement croisé la barbe d’Homer si reconnaissable, le combo tétine/ruban de Maggie ou les accessoires de Marge.

Les producteurs du Tracey Ullman Show sont évidemment ravis : les négociations avec la chaîne peuvent enfin aboutir et la Fox n’a plus qu’à acheter les droits pour exploiter les aventures de la famille Simpson à sa guise. En fin connaisseur du marché des produits dérivés, Groening négocie un pourcentage plus important, en rognant sur son salaire de scénariste. « Matt a obtenu une grosse part, parce que la Fox ne savait pas ce qu’elle faisait, se rappelle Estin. À cette époque, aucune sitcom, hormis M*A*S*H, n’avait vraiment vendu de produits dérivés, et c’était encore marginal. Ils ont négocié dur avec lui, parce que c’est comme ça qu’ils fonctionnent. Ils essayent de baiser tout le monde. Alors, ils ont lâché une grosse part en pensant que ça n’aurait aucune importance, et, aujourd’hui, Matt pèse plusieurs centaines de millions de dollars grâce à ça. » Sur le papier, tout le monde y gagne ; il va maintenant falloir écrire, enregistrer, produire, diffuser… bref, donner vie aux Simpson. Le Tracey Ullman Show doit débuter au printemps 1987, et tout reste à faire.

Putain, deux semaines !

James L. Brooks n’a pas besoin de trop se creuser la tête pour trouver des animateurs : le studio Klasky-Csupo qui s’est occupé de créer le générique du Tracey Ullman Show se voit également confier la pastille qui ne s’appelle pas encore Les Simpson, et doit recruter pour assurer cette nouvelle commande. Par le jeu du bouche-à-oreille, un certain David Silverman entend parler de la série grâce à son confrère animateur Wes Archer, mais il n’est pas vraiment enthousiasmé par l’idée. Au sortir d’une expérience frustrante sur Mister T.3, il s’apprête même à tirer un trait sur le dessin animé. Toutefois, il se trouve que, par le plus grand des hasards, Bill Kopp, une autre de ses connaissances, travaille aussi sur la nouvelle production. Silverman décide alors de s’offrir un baroud d’honneur et rejoint finalement la petite équipe pour « un boulot qui devait durer deux semaines ». Le contrat est simple et le cantonne à un rôle d’assistant qui lui convient parfaitement, mais le directeur Gabor Csupo le charge immédiatement de l’animation en découvrant ses travaux et constitue ainsi, avec Kopp et Archer, un trio qui va se charger des sept épisodes commandés.

Sa promotion express n’est pas étonnante, car Silverman a de la bouteille. Depuis son plus jeune âge, il expérimente le processus de l’animation image par image grâce à la caméra Super 8 de son père et rêve d’en faire son métier. Malgré le succès de son court-métrage universitaire The Strange Case of Mr. Donnybrook’s Boredom – une délicieuse satire sur l’ennui des classes les plus favorisées –, il se retrouve plus souvent à illustrer des articles pour le Los Angeles Times ou un éditeur de livres qu’à véritablement animer. « Les contrats étaient rares dans le milieu », se souvient-il. Les Simpson ne sont, à cet instant, que le dernier contrat à honorer avant de tirer un trait sur ses rêves d’enfant.

Pour incarner la petite famille inventée par Matt Groening, il faut également réunir quelques comédiens. L’affaire est assez rapidement entendue pour Homer et Marge, puisque Tracey Ullman demande expressément à ce que ses partenaires de jeu Dan Castellaneta et Julie Kavner décrochent les rôles. Les deux comédiens lui donnent la réplique et incarnent quantité de personnages dans les sketchs de l’émission, ce qui permet d’engager moins de nouveaux acteurs pour ces simples « pastilles ». Si Groening n’apprécie que très peu ce caprice, l’animatrice n’a pas recruté au hasard : Castellaneta vient de passer quatre ans dans la troupe The Second City à Chicago et l’a émue aux larmes alors qu’elle était venue le voir en spectacle. Il faut dire que personne ne s’épargnait : « Dans la troupe, on jouait huit spectacles et cinq sessions d’improvisation par semaine », se rappelle l’acteur. De son côté, Kavner commence une carrière au cinéma, auréolée d’un Emmy Award remporté pour son rôle dans la série Rhoda. Afin de trouver les voix de Bart et Lisa et ainsi compléter le tableau, une audition est organisée en mars 1987 par la directrice de casting Bonita Pietila4 : le listing est resserré, « entre dix et vingt personnes ». Parmi les quelques prétendants se trouve Nancy Cartwright, une doubleuse confirmée qui multiplie déjà les rôles à la télévision et assure les voix de plusieurs personnages de cartoons, notamment pour Hanna-Barbera5. Elle espère décrocher le rôle de Lisa, mais le personnage qu’on lui propose manque encore beaucoup de caractère – certains dans l’équipe l’appellent encore « Bart girl ». « Je suis arrivée à l’audition avec un quart d’heure d’avance et les monologues de chaque personnage étaient posés sur la table de la salle d’attente. La description de Lisa était banale. Bart, c’était plus mon truc. Je n’étais pas mauvaise à l’école ou particulièrement irrévérencieuse, mais son personnage était drôle à jouer. » Devant sa prestation, Groening est si impressionné qu’il lui offre immédiatement le rôle6 ! Cartwright ignore encore tout de ses futurs partenaires de jeu, et sa surprise sera grande en découvrant que Julie Kavner, qu’elle admire, fait partie de l’émission. Elle ne s’attendait certainement pas à travailler avec celle qui jouait dans la série Rhoda ou le film Hannah et ses sœurs…

Sur le lieu de l’audition, Nancy Cartwright rencontre Yeardley Smith, qui va devenir sa partenaire de jeu. Pietila l’a repérée au théâtre et la convoque dès qu’elle comprend de la bouche de Matt Groening qui sera le personnage de Lisa : sa tonalité si singulière – et qui lui a valu bon nombre de moqueries durant ses jeunes années – lui est restée en tête. L’actrice débute à peine sa carrière à la télévision et au cinéma : « J’ai eu un agent pendant deux ans, et aucune des auditions ne donnait de résultat. J’avais fait quelques pubs ici et là et joué dans un film d’animation chez Steven Spielberg, mais il n’allait pas sortir avant au moins quatre ans7. » Pourtant, son inexpérience dans le domaine de l’animation ne la handicape pas, bien au contraire. Matt Groening livre son explication : « Ce fut un heureux coup de chance, j’ai adoré le son de sa voix au moment du casting. C’est aussi une grande actrice. La plupart des dessins animés optent pour un ton énergique et cartoonesque, mais ça ne fonctionnait pas avec ce que nous voulions. Yeardley est capable de traverser des moments d’intense émotion ou de jouer complètement sur l’ironie. » Après une audition pour le rôle de Bart qui tourne court – elle ne peut placer que deux répliques –, le rôle de Lisa, qui n’est encore qu’une fillette sans réelle personnalité, lui échoit.

À flux tendu

Sur le papier, tout le monde est enfin prêt : Matt Groening n’a plus qu’à fournir ses premiers scénarios pour que Les Simpson prennent enfin vie, même si les directives de la production ne l’arrangent pas beaucoup : « Ils m’ont dit que je n’aurai que deux minutes par épisode : ce n’est pas assez long pour raconter quoi que ce soit ! Ils sont revenus et m’ont dit : “Nous avons dit deux minutes ? Nous voulions dire une minute.” Et puis ils sont encore revenus : “Quand nous parlions d’une minute, nous voulions parler de quatre segments de quinze secondes.” Et ils m’ont laissé seul… Je me suis dit que la seule chose qui pouvait rester dans l’esprit des téléspectateurs en si peu de temps, c’était le chaos. Il fallait que ce soient des gags visuels. » Le dessinateur découvre bon gré mal gré une facette de son nouveau métier, le storyboard. Pour que les histoires courtes s’animent, il faut d’abord en déterminer le cadrage et la rythmique, un exercice auquel il n’est pas encore habitué : « Il avait bien bossé pour les deux premiers épisodes, mais nous avons remarqué que son travail n’était pas toujours uniforme en fonction des semaines… » se rappelle David Silverman. Celui qui dessinait généralement ses planches la veille de la date butoir doit désormais écrire et mettre en scène des saynètes découpées en quatre segments d’une quinzaine de secondes, en plus de sa page hebdomadaire de Life in Hell