Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

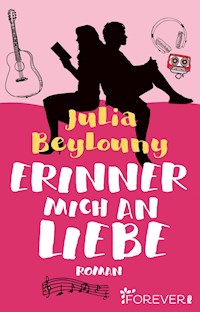

Wie viel Risiko bist du bereit, für die Liebe deines Lebens einzugehen? Als Tom und Amelie sich vor vier Jahren auf einer Raststätte kennenlernen, ist beiden sofort klar, dass sie diese Begegnung niemals vergessen werden. Dennoch beschließen sie, dass es der falsche Ort und die falsche Zeit für sie ist - eine fatale Entscheidung. Als sich ihre Wege Jahre später wieder kreuzen, verläuft dies alles andere als romantisch: Amelie fährt über eine rote Ampel, und ausgerechnet Tom ist der Polizist, der sie anhält. Doch anstatt sich darüber zu freuen, dass das Schicksal ihm eine zweite Chance schenkt, zieht Tom sich kalt und unnahbar zurück. Aber Amelie will ihn kein zweites Mal verlieren. Als eine unerwartete Wendung die ganze Wahrheit ans Licht bringt, ringt Tom noch immer mit seinen Dämonen. Schließlich steht er vor einer schweren Entscheidung - und Amelie muss sich fragen, ob Liebe allein ausreicht, um seine Wunden zu heilen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Kathrin,

weil du mir vor Jahren von

diesem Autobahnflirt erzählt hast.

Und für Miriam,

die über Rot gefahren ist

und von der Polizei angehalten wurde.

Es sind die Geschichten aus dem Leben,

die inspirieren.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Nachwort

Kapitel 1

Amelie, vier Jahre zuvor

Die Sonne, die jetzt zur kalten Jahreszeit tief steht, blendet mich durch die Windschutzscheibe. Ich greife nach meiner Sonnenbrille und klappe die Sonnenblende herunter.

Mein Blick richtet sich auf den grauen Asphalt der A44, der einem Flussbett gleicht, dem ich stromaufwärts folge. Mit jedem Kilometer, den ich zurücklege, wird mein Herz schwerer. Schon bevor ich die Kasseler Berge erreiche, spüre ich Heimweh nach Paderborn, nach Swantje und meiner Familie. Deshalb drehe ich das Radio auf, in der Hoffnung, Ablenkung zu finden.

Sofort wird sie erfüllt. Es läuft der Wellerman von Nathan Evans, und weil ich den Song liebe, singe ich laut mit. Dabei hebt sich meine Laune spürbar.

Erst vor Kurzem haben wir dieses Lied mit unserem Uni-Ensemble gesungen, was wirklich viel Spaß gemacht hat.

Ich versinke in Gedanken und habe jetzt ein Auge für die wunderschöne Natur, die abseits der Autobahn an mir vorbeizieht: hohe Brücken, tiefe Täler, hügelige Wälder und kleine Ortschaften mit Fachwerkhäusern. In der Ferne erhebt sich der Desenberg mit seiner Burgruine.

Die Sonne scheint warm und hell, als würde sie sich – genau wie ich – auf den bevorstehenden Frühling freuen. Dennoch gelingt es ihr noch nicht, die Kälte zu vertreiben. Trotzdem erfüllt mich ein Gefühl von Dankbarkeit und Glück, wenn die Bilder von Weihnachten vor meinem inneren Auge lebendig werden: Mama in der Küche, wie sie den Wildbraten in den Backofen schiebt.

Überall liegt der Duft von köstlichem Essen, Plätzchen, Kerzen und dem Räuchermännchen in der Luft.

Papa und mein jüngerer Bruder Benedikt, die den Baum einstielen und immer wieder nachjustieren, bis er endlich gerade steht. Der Duft der Fichtennadeln.

Meine allerbeste Freundin Swantje und ihre neugeborenen Bio-Ferkel. Vor allem der kleine Kerl, den sie auf den Namen Rüsselchen getauft hat, weil er so eine lange, schnuckelige Schnauze hat. Ich lächle, wenn ich an die Schweinchen denke.

Warum sind Tierkinder nur so unglaublich niedlich? Und warum vergeht die Urlaubs- und Ferienzeit immer viel zu schnell?

Ich setze den Blinker und möchte zum Überholen eines LKWs auf die linke Spur wechseln, als sich von hinten ein dunkler Ford nähert. Er fährt schneller als ich, daher warte ich, bis er mich überholt. Doch er bremst ab, offenbar unsicher, ob ich tatsächlich ausscheren werde.

Für einige Sekunden beobachten wir gegenseitig unser Verhalten. Schließlich lasse ich ihm den Vortritt.

Er gibt wieder Gas, und als er auf meiner Höhe ist, schaut mich der Fahrer an. Er ist jung, vermutlich in meinem Alter, und ebenfalls allein unterwegs. Ich schätze ihn auf Anfang 20. Er lächelt mich an, und in diesem Moment bemerke ich, dass ich immer noch wegen der Schweinchen grinse – er denkt wohl, ich meine ihn.

Sofort vergeht mir das Lächeln. Ich wende mich ab, schaue wieder nach vorn und konzentriere mich aufs Fahren.

„Jetzt mach schon“, denke ich laut. „Andere wollen auch noch überholen.“

Zum Glück ist die Autobahn relativ leer. Die meisten sind wohl noch in den Weihnachtsferien. Es fühlt sich an, als wäre ich die Einzige, die schon wieder in den Alltag starten muss.

Als der dunkle Ford endlich an mir vorbeizieht, wechsele ich auf die linke Spur, um den LKW zu überholen. Doch kaum habe ich das getan, klebt der Ford direkt vor meiner Nase. Mindestens genauso langsam wie der LKW.

Was soll das denn? Die rechte Spur ist doch frei. Warum gibt er nicht Gas? Ein Blick in den Rückspiegel zeigt mir, dass ich sicher überholen kann, also tu ich es. Dabei kann ich nicht widerstehen und schaue dem Fahrer in die Augen. Auch er sucht wieder den Blickkontakt und lächelt. Schmunzelnd schüttle ich den Kopf.

Der hat heute wohl einen Clown gefrühstückt.

Ich habe jedenfalls noch zwei Stunden Fahrt vor mir und möchte einfach nur ankommen. Sein Nummernschild verrät, dass der Ford aus dem Kreis Bielefeld stammt. Schöne Bescherung. Keine Frage, der braunhaarige Typ sieht gut aus. Doch wir Paderborner behaupten steif und fest, dass die Stadt Bielefeld überhaupt nicht existiert. Und seit unser SCP in der ersten Bundesliga gespielt hat, ist Arminia zudem zu einem Rivalen geworden. Zugegeben, das geht eher von unseren Fans aus.

Nicht, dass ich viel für Fußball übrig hätte – das ist eher die Leidenschaft meines Bruders. Aber in dieser Sache halte ich natürlich zu meiner Stadt!

Ich beschleunige auf 130 km/h und singe wieder mit dem Radio mit. Diesmal sind es Shawn Mendes und Camila Cabello mit ihrer Señorita.

Ich habe den Bielefelder schon fast vergessen, als er plötzlich wieder an meiner Seite auftaucht. Die Autobahn ist leer, deshalb fährt er auf gleicher Höhe neben mir. Spinnt er jetzt komplett? Will er etwa einen Unfall provozieren? Doch dann grinst er so breit, dass seine Zähne im Sonnenlicht aufblitzen.

Ich kann nicht leugnen, dass er unglaublich attraktiv ist – ein sanftes Kribbeln in meinem Magen bestätigt das. Ich nehme die Sonnenbrille ab, um ihm tadelnde Blicke zuzuwerfen. Dann zeige ich ihm noch einen Vogel, woraufhin er die Lippen aufeinanderpresst und die Schultern zuckt. Er deutet auf das Schild einer nahegelegenen Raststätte und hebt das Kinn.

„Fahren wir raus?“, höre ich ihn förmlich fragen.

Ich zögere. Es ist halb eins am Mittag, und an einen kleinen Snack hatte ich auch schon gedacht, zumal ich heute nicht gefrühstückt habe. Jetzt schaut er mich an wie ein bettelnder Hund. Ich denke sofort an Rüsselchen, obwohl der ja ein Schweinchen ist. Dann muss ich lachen und gebe nach. Ich schaue wieder nach vorn, halte ein Daumenhoch ans Fenster und lasse mich von ihm überholen.

Besser, wir fahren ab und klären, was auch immer zu klären ist, bevor wir einen Unfall riskieren. Gleichzeitig frage ich mich, ob ich das wirklich gerade tue. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der sich auf einen wilden Flirt einlässt. Doch dieser Mann hat etwas an sich, das mich tatsächlich dazu bringt, es zu wagen.

Bis Bühleck Süd sind es noch fünf Kilometer, also überlege ich mir ein paar Regeln für ihn. Da ich in Frankfurt studiere, habe ich weder Zeit noch Lust auf … was auch immer mit einem Bielefelder.

Als der Fremde vor mir den Blinker setzt und die Ausfahrt nimmt, werfe ich einen schnellen Blick in den Spiegel an der Sonnenblende. Mein Nasenrücken trägt noch den Abdruck der Sonnenbrille. Meine blauen Augen sind dezent geschminkt, und meine blonden Haare fallen in leichten Wellen über meine Schultern. Draußen zeigt das Thermometer drei Grad über Null. Auf jeden Fall werde ich meine Daunenjacke anziehen, denn der Strickpulli allein reicht nicht aus. Ich verlasse die Autobahn wie der Ford vor mir und parke wenig später neben ihm an der Raststätte.

Ich nehme mir Zeit, um meine Jacke anziehen, das Portemonnaie und Handy herauszuholen, und atme

dabei tief durch. Mir ist jetzt doch ein wenig mulmig zumute, und gleichzeitig schlägt mein Herz vor Aufregung bis zum Hals.

„Pass auf, dass er nichts in dein Getränk kippt“, warnt mich Swantje in meiner Vorstellung. Bei so einer Leichtsinnigkeit würde sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Sie ist sowieso der Ansicht, dass ich für eine Ostwestfälin viel zu offen und herzlich bin.

„Bestimmt warst du ein Kuckucksei. Am Ende haben deine Eltern dich adoptiert oder so“, scherzt sie immer.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Fremde aussteigt, sich der Länge nach streckt und sich durch die Haare fährt.

Ein Wow-Gefühl durchströmt meinen Körper. Ich kann kaum wegschauen, weil er mich auf Anhieb fasziniert.

Dabei trägt er bei diesem Wetter nur ein T-Shirt! Will er etwa mit seinen muskulösen Oberarmen angeben? Bei diesem Gedanken rolle ich die Augen, erinnere mich an die eben aufgestellten Regeln und steige aus.

„Hey“, sagt er und sieht mich an. „Ich hätte nicht gedacht, dass du mit abfährst.“

„Ist bei dir der Sommer ausgebrochen?“, frage ich, während ich meinen Wagen abschließe und den Reißverschluss meiner Jacke hochziehe. „Oder gab es in Bielefeld gar keinen Winter?“

Er lacht auf und schaut zu Boden.

„Eins zu null für dich.“ Er wirft einen Blick auf mein Nummernschild und schüttelt den Kopf. „So einen Spruch kann auch nur eine Paderbornerin bringen.“

Ich nicke zufrieden und blicke zum Restaurant hinüber.

„Wollen wir reingehen? Dann musst du nicht länger so tun, als wäre dir nicht kalt.“

„Gott sei Dank! Ich dachte schon, du lässt mich hier ewig zittern“, sagt er mit einem Zwinkern, und wir machen uns auf den Weg. „Ich bin übrigens Tom.“

Und ich lasse mir nicht anmerken, wie sehr er mich beeindruckt.

„Ein Kaffee oder ‘ne Pommes wären jetzt wirklich gut“, antworte ich und versuche, entspannt zu klingen.

Er hält mir die Tür auf, während uns der typische Geruch einer Autobahnraststätte entgegenströmt. Aus den Deckenboxen tönt das Radioprogramm mit leiser Musik. Im Verkaufsraum stehen Menschen Schlange an der Kasse, um ihre Tankrechnung zu bezahlen oder Snacks und Getränke zu kaufen. Tom und ich gehen ins Restaurant, in dem einige Gäste sitzen, und finden einen Tisch am Fenster. Wir nehmen Platz, und ich ziehe meine Jacke aus, die ich über die Stuhllehne hänge.

Tom greift sofort zur Speisekarte, während ich ihn heimlich beobachte.

Er ist sehr attraktiv. Seine Augen sind blau wie meine, jedoch etwas dunkler. Die Bartstoppeln in seinem Gesicht würden morgen als Dreitagebart durchgehen.

Seltsam, ich habe das Gefühl, ihn von irgendwoher zu kennen – als wäre er ein alter Schulfreund, den ich seit dem Abitur nicht mehr gesehen habe. Das klingt zwar wie ein Klischee aus einem Liebesroman, aber genau so ist es. Irgendetwas an ihm fasziniert mich völlig.

„Machst du so was öfter?“, frage ich, um ein Gespräch zu beginnen.

„Was denn?“ Er hebt den Blick von der Karte. Seine Augen sind präsent und intensiv, und seine Blicke gehen mir sofort unter die Haut. „Mir was in einem Restaurant bestellen? Yep. Du etwa nicht?“

„Nein. Also doch, ja. Aber eigentlich meinte ich das riskante Fahrmanöver vorhin auf der Autobahn. Zum Glück war heute nicht viel Verkehr.“

Er sieht mich schräg an, und ich kann förmlich hören, wie denkt: „Zwei zu null für dich.“

Sagt er aber nicht.

„Verrate mir erst mal deinen Namen, und dann kannst du mich das nochmal fragen.“

Ich spiele nervös mit den Plastikblumen in der Vase auf dem Tisch.

„Also, normalerweise mache ich so was hier nicht“, gebe ich zu. „Ein Date mit einem völlig Fremden. Einfach drauflosflirten und so.“

„Ah, du flirtest also einfach drauflos. Da muss ich wohl auf der Hut sein.“

Witzbold, denke ich.

„Ich hab im Moment sowieso keine Zeit und keinen Kopf für eine Beziehung oder …“

„Stopp, warte mal kurz“, sagt Tom und hebt leicht die Hand. In diesem Moment wird mir klar, was für einen Unsinn ich gerade von mir gegeben habe. Aus irgendeinem Grund schafft er es, mich aus dem Konzept zu bringen.

„Eine Beziehung? Wer will denn so was? Täusche ich mich, oder warst du nicht diejenige, die mit mir abgefahren ist? Wenn du ein Problem damit hast, dann ist da die Tür. Wir leben in einem freien Land. Niemand zwingt dich zu einem Mittagessen an ‘ner Raststätte, zu einem Kaffee oder zu ‘ner Beziehung.“

„Sorry, mein Fehler“, gestehe ich.

Das ist jetzt unangenehm. Ich würde gern entspannter sein, doch in seiner Nähe fällt mir das echt schwer.

Was ist bloß los mit mir?

„Ich … äh, wollte ja nur die Fronten klären. Übrigens heiße ich Amelie.“

„War das so schwer?“, fragt er und sieht mir erneut in die Augen. Er reicht mir die Karte, lehnt sich zurück und mustert mich. Die Stelle, an der er die Karte gehalten hat, ist noch warm. Seltsam, dass mir das überhaupt auffällt.

„Du bist interessant, Amelie aus Paderborn. Und

irgendwie kompliziert. Ich hab so was auch noch nie gemacht. Werde ich sicher nicht wiederholen.“

„Sehr gut, dann hab ich dich wohl abgeschreckt.“

Sein Lachen macht mich nervös.

„Ich nehme die Currywurst mit Pommes und einen Cappuccino“, sage ich und schiebe die Karte unter die kitschigen Blumen.

Tom bestellt zu seinen Pommes Chicken Nuggets und Cola.

„Und wohin fährst du?“, fragt er, während wir auf die Bestellung warten. „Hast du eingesehen, dass es besser ist, Paderborn hinter dir zu lassen?“

„Würde ich dich besser kennen, würde ich jetzt gern gegen dein Schienbein treten.“

„Oh, das ist okay, dafür muss man sich nicht gut kennen.“

Ich fürchte, wenn ich seinem Blick nicht ausweiche, laufe ich rot an. Er ist sehr schlagfertig, was ich liebe!

Eigentlich wollte ich ihm meine Regeln erklären: nichts Privates preisgeben und so weiter. Schließlich werden wir uns nach diesem Tag sowieso nie wiedersehen.

Doch irgendwie wirken diese Regeln in meinem Kopf jetzt nur noch lächerlich.

„Trittst du noch zu?“, will er wissen. „Nur so eine Frage. Es hat ja doch seine Vorteile, darauf vorbereitet zu sein.“

„Halt die Klappe!“, rufe ich lachend. „Ich fahre nach Frankfurt. Und du?“

„Kassel.“

„Oh, dann bist du ja fast schon am Ziel.“

„Yep.“

„Und was machst du in Kassel?“

„Treffe mich mit ‘nem Kumpel auf dem Schießstand.“

Mir fällt mir wohl die Kinnlade herunter, denn Tom schaut amüsiert und stößt sich von der Stuhllehne ab.

„Was ist daran witzig?“, frage ich. „Was habt ihr Männer bloß immer mit Schießen, Actionfilmen und diesem Faible für Kriegsspiele und Kampfszenen?“

„Fragt die Frau, die eben noch vorhatte, mir gegen das Schienbein zu treten.“

„Oh Mann, du machst mich echt fertig“, flüstere ich.

„Das tut mir leid. Dann werde ich besser wieder ernst. Der Schießstand gehört irgendwie zu meinem Job.“

„Zum Job?“ Ich schaue auf. „Lässt du dein Nummernschild etwa von BI auf Y ändern?“

„Nein, keine Bundeswehr. Ich mache eine Ausbildung zum Polizisten.“

Okay, jetzt fällt mir endgültig alles aus dem Gesicht.

„Ernsthaft?“, frage ich. „Und dieses Überholmanöver vorhin? Wenn die dich erwischt hätten, wärst du wohl zum letzten Mal im Polizeiwagen mitgefahren – und zwar auf der Rückbank.“

„Wie du schon gesagt hast, die Bahn war frei, und wir haben niemanden gefährdet.“

Ich seufze und kratze mich am Hinterkopf. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Vielleicht spielt er mir auch nur etwas vor. Ein Angeber, der sich sogar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu schön ist, eine Jacke anzuziehen. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn er ein Aufreißer wäre. Das würde mir später helfen, ihn ganz schnell wieder zu vergessen.

„Und was treibst du in Frankfurt?“, will er wissen, als unser Essen kommt. „Flughafen? Urlaub? Verreisen?“

„Oh nein, dann hätte ich jetzt sicher nicht die Ruhe, hier mit dir zu sitzen“, antworte ich und nehme eine Pommes, nur um etwas in der Hand zu haben. „Ich muss zur Uni. Ich studiere dort Musikpädagogik.“

„Wow!“, sagt Tom anerkennend und nickt. „Ich bewundere Leute, die Musik machen. Da bin ich völlig talentfrei. Noten sind für mich wie chinesische Schriftzeichen. Welches Instrument spielst du denn?“

„Klavier“, antworte ich und schiebe mir die Pommes in den Mund. „Querflöte und Gitarre auch, aber Klavier ist mein Hauptfach.“

„Gleich drei? Respekt.“

Ich zucke mit den Schultern.

„Dafür könnte ich nicht auf Leute schießen.“

„Ich schieße nicht auf Leute, sondern auf Zielscheiben.“

„Zur Übung für …?“

Er kaut auf einem Chicken Nugget, nimmt einen Schluck Cola und sieht mich an.

„… für den Notfall, Amelie. Denn wenn jemand mit einer Stichwaffe auf dich oder andere losgeht, würdest vermutlich selbst du zur Schusswaffe greifen.“

Betreten dippe ich meine Pommes in die Currysauce.

„Tut mir leid, das war eine dumme Aussage von mir“, flüstere ich beschämt. „Ein schlimmer Gedanke … Solche Dinge sollten gar nicht erst geschehen.“

„Sie geschehen aber leider“, erwidert er sanft. „Und genau deshalb braucht es Polizisten.“

Er hat natürlich recht. Mit jedem Wort beeindruckt er mich mehr.

„Was ist dagegen schon jemand, der Klavier spielen kann?“, murmele ich.

Tom schaut mich an. Sein Blick berührt mich tief. Würde es Sinn ergeben, würde ich sagen, darin liege Zärtlichkeit oder sogar Zuneigung. Aber das kann nicht sein. Wir kennen uns kaum.

„Jemand, der Klavier spielen kann, berührt das Gute in der Seele eines Menschen, Amelie. Er macht die Welt zu einem besseren Ort.“

Ich starre ihn an, während seine Worte in mir nachhallen. So etwas Schönes hat noch nie jemand über das, was ich tue, gesagt.

„Isst du die Currywurst noch?“, reißt er mich aus meiner Faszination, während er gerade das letzte Chicken Nugget verputzt.

„Was?“

„Deine Currywurst. Du hast sie nicht angerührt.“

„Oh“, mache ich und schaue auf meinen Teller. „Weiß nicht. Kannst sie haben, wenn du willst.“

„Will ich. Danke.“

Ich trinke meinen Cappuccino, während er sich meinen Teller heranzieht. Ich beobachte, wie die kleinen Wurststücke in seinem Mund verschwinden. Noch immer beschäftigt mich die Vorstellung, dass er Polizist werden will. Ich selbst hätte nicht den Mut für so einen Beruf.

„Wie kommst du damit klar, wenn du Tote siehst oder schlimme Unfälle?“, frage ich in die Stille.

„Das wusste ich ja schon, bevor ich mich für diesen Beruf entschieden habe.“

„Aber das beantwortet meine Frage nicht.“

„Stimmt.“

Er leckt sich die Finger ab und wischt sie anschließend mit der Serviette sauber. Ich finde es interessant, einen Menschen beim Essen zu beobachten – das verrät viel über seinen Charakter.

Tom schaut mir erneut tief in die Augen. Es kommt mir vor, als könnte er bis auf den Grund meiner Seele blicken. Gleichzeitig frage ich mich, wie zwei Fremde nach so kurzer Zeit schon ein so vertrautes Gespräch führen können. Wieder habe ich das Gefühl, mich von seinem Blick lösen zu müssen, weil er etwas Unbekanntes in mir auslöst. Doch jetzt wegzuschauen, wäre wohl unhöflich – also halte ich stand. Warum fällt mir das nur so schwer?

Er ist doch bloß ein wildfremder Typ, den ich gerade mal seit 30 Minuten kenne.

„Es ist wichtig, dass man privat für Ausgleich sorgt“, erklärt er. „Sport, Freunde treffen, vielleicht was Kreatives schaffen. Ich zum Beispiel gehe joggen und höre gern klassische Musik. Am liebsten Klaviermusik. Das erdet mich.“

„Puh“, entfährt es mir. „Machst du dich jetzt über mich lustig?“

„Wieso denkst du das?“

„Du bist … wie alt? Man hört vielleicht Klassik, wenn man über 60 ist.“

„Dann studierst du also, um Rentner zu beglücken?“

Ich lache auf.

„Eins zu eins, Tom.“

„Ja, da hat die Paderbornerin wohl ein Eigentor geschossen.“

Er schiebt den leeren Teller zur Seite. Hinter ihm wird gerade ein Tablettwagen mit benutztem Geschirr gegen einen sauberen ausgetauscht.

„Um ehrlich zu sein“, sage ich, „ich studiere, weil ich Kinder unterrichten möchte. Weniger Smartphone, mehr Leben, Kunst und Kultur – bevor die KI das alles übernimmt und die Menschheit immer mehr verblödet.“

„Edle Sache.“ Tom schaut auf seinem Handydisplay nach der Uhrzeit. Sofort spüre ich eine Unruhe in mir aufsteigen.

Geh noch nicht, will ich sagen. Ich habe das Gefühl, noch lange nicht genug von ihm zu haben.

„Wie bist du zur Klassik gekommen?“, frage ich, um Zeit zu gewinnen. Er stützt sich auf dem Tisch ab und schmunzelt in sich hinein.

„Über meinen Opa“, antwortet er. „Er war Orchesterdirigent und hat mich oft zu Proben und Aufführungen mitgenommen. Meine frühesten Erinnerungen sind, wie ich hinter der Bühne sitze und mit Bauklötzen spiele.“

„Das ist wirklich süß“, sage ich und stelle ihn mir als kleinen Jungen hinter dem schweren Vorhang eines Konzertsaals vor. „Wie klug von deinem Opa, dich mitzunehmen.“

„Ja. Jedes Mal, wenn ich ein Orchester höre oder Klaviermusik, fühle ich mich wohl und geborgen.“

Seine Worte wärmen mich.

„Und trotzdem sind Noten für dich wie chinesische Schriftzeichen?“

Er lacht und lehnt sich entspannt in die Stuhllehne zurück.

„Ich fand es spannender, die einzelnen Instrumente herauszuhören, als in den Partituren zu blättern.“

Was er sagt, gefällt mir. Ich höre eine gewisse Leidenschaft heraus und beginne zu verstehen, dass ihm diese Musik hilft, schlimme Erlebnisse zu verarbeiten.

„Du hast gesagt, dein Opa war Orchesterdirigent. Ist er es jetzt nicht mehr?“

„Leider nicht“, antwortet Tom und wirkt plötzlich traurig. „Er ist vor zwei Jahren gestorben.“

„Oh, tut mir leid.“

„Alles gut. Er war alt und hatte ein erfülltes Leben.“

Tom schaut wieder auf sein Handydisplay. Ich habe das Gefühl, ihn nicht viel länger aufhalten zu können, was mich irgendwie schmerzt.

„Das war ein richtig schönes Essen mit dir“, sagt er und sieht mich an. „Obwohl wir uns kaum kennen und du außerdem aus dieser Stadt kommst …“

„Dito.“

Sein Lächeln ist sanft wie eine Feder, die im Wind schwebt. Ich wünsche mir so sehr, dass er noch bleibt.

„Ich fürchte, der Schießstand wartet“, sagt er.

In meiner Ungeschicktheit stoße ich die hässliche Blumenvase um. Als wir gleichzeitig danach greifen, berühren sich unsere Finger. Ich halte den Atem an, während seine Wärme in mir Funken sprüht. Er nimmt meine Hand, streicht darüber und betrachtet den filigranen Silberring an meinem Mittelfinger.

„Was denkst du, Amelie, sollten wir uns wiedersehen?“

Ja, unbedingt!, schreit meine innere Stimme.

Ich zögere, ignoriere sie und senke den Blick.

„Ich weiß nicht …“, flüstere ich. „Du in Bielefeld, ich in Frankfurt …“

„Ein klassischer Fall von falsche Zeit, falscher Ort, meinst du also?“

„Könnte man so sagen.“

Er nickt, während sein Daumen weiterhin sanft über meine Finger streicht und kleine Schauer hinterlässt.

Warum habe ich das Gefühl, etwas Falsches gesagt zu haben? Warum fühlt es sich nicht richtig an, Lebewohl zu sagen?

„Schade“, flüstert er. „Aber du hast wohl recht. Es wäre einfach zu kompliziert.“

Für eine kleine Ewigkeit versinken unsere Blicke noch einmal ineinander. In meinem Kopf gehe ich alle Optionen durch: Riskieren oder verlieren? Mein Bauch kribbelt, mein Herz schlägt wild in meiner Brust. Mache ich gerade einen schwerwiegenden Fehler, den ich für immer bereuen werde? Ist das hier vielleicht Liebe auf den ersten Blick – und ich erkenne sie nicht?

„Also dann“, sagt Tom, lässt meine Hand los und steht auf.

Der Moment der Entscheidung ist verstrichen.

„Also dann“, wiederhole ich leise.

Er dreht sich schon weg, als er mit einem schwachen Lächeln hinzufügt: „Das ist auf jeden Fall so ein Moment, an den man sich vermutlich sein Leben lang erinnert. Pass auf dich auf, Amelie aus Paderborn. Ach, und – das Essen geht auf mich.“

„Danke!“

Ich will noch etwas sagen, doch plötzlich ist mein Kopf wie leergefegt. Ich sollte Tom aufhalten, ihn festhalten, nach seiner Nummer fragen. Aber er ist schon auf dem Weg zur Kasse, zahlt, wirft mir einen letzten Blick zu und verschwindet.

Ich sitze regungslos da wie gelähmt.

Es war falsch, ihn gehen zu lassen! Es war falsch!

Amelie, was ist denn los mit dir?

Meine innere Stimme rüttelt mich wach. Ich will ihn nicht verlieren – ich will ihn näher kennenlernen!

In Windeseile schnappe ich mir meine Jacke, packe unser Geschirr auf das Tablett, springe auf und schiebe es klirrend in den Wagen. Dann renne aus dem Rasthof hinaus auf den Parkplatz.

„Warte, Tom!“, rufe ich, doch ich sehe nur noch die Rücklichter des dunklen Fords, der bereits wieder auf die Autobahn auffährt. Ich kann nicht einmal mehr die Ziffern seines Nummernschilds erkennen.

Wie eine Irre springe ich in meinen Wagen und bringe ihn vor Aufregung gleich zweimal zum Abwürgen. Als ich endlich vom Rastplatz losfahre, stecke ich zwischen zwei LKW fest, während sich auf der linken Spur nicht die kleinste Lücke zum Überholen auftut. Wo in aller Welt kommen jetzt plötzlich die vielen Autos her?

Kapitel 2

Amelie, heute

Ich weiß, dass Lene aus Skjern stammt und bereits seit 19 Jahren in Deutschland lebt. In den zwei Jahren, in denen ich sie nun kenne, hat sie jedoch kein einziges Wort Dänisch gesprochen – bis heute.

„Was gibt ’s Neues in der Musikschule?“, fragt Swantje am Telefon. Ich drehe und wende mich vor meinem Stehspiegel und überprüfe mein Outfit.

„Und von deinem Chef, wie hieß er noch gleich?“

„Dieter“, antworte ich. „Rempel.“

Es ist Anfang Juni, und ich finde, der hellblaue Chiffonrock ist in Kombination mit der weißen Bluse genau die richtige Wahl. Immer wieder denke ich an Lene.

Was hat sie nur gesagt?

„Eigentlich gibt ’s nichts Neues“, gestehe ich. „Kira ist total niedlich! Die Arbeit mit den Kindern macht mir wirklich Spaß. Ansonsten … Das Stadtleben ist anonym, laut und erdrückend. Und bei dir?“

„Hier bei uns ist es familiär, ebenfalls laut, aber nicht erdrückend. Viel Platz und frische Luft.“

Ich flechte meine blonden Haare zu einem Seitenzopf und schlüpfe in die Sandalen.

„Und während du vermutlich nur Schwielen vom Klimpern an den Fingerkuppen hast“, wirft Swantje ein, „habe ich die Hornhauthände einer 50-jährigen Bauersfrau.“

So ist sie, meine beste Freundin! Ich liebe ihr vorlautes, aber ehrliches Mundwerk.

„Wehe, du nennst mein Klavierspiel noch einmal Klimpern. Übrigens, du wolltest doch den Hof deines Vaters übernehmen, also beschwer dich jetzt nicht über die harte Arbeit. Wie geht es Lovis?“, frage ich, während ich das Schlafzimmer in Richtung Wohnzimmer verlasse.

Ich packe meine Noten zusammen, suche mein Portemonnaie und den Autoschlüssel.

„Lovis ist die allerbeste!“, schwärmt meine Freundin von ihrer Schimmelstute. „Ich liebäugle gerade mit einem achtjährigen Wallach zur Vergesellschaftung. Der steht beim Nachbarhof und soll verkauft werden. Ich glaube, ich nehme ihn und nenne ihn Michel.“

„Oh, das ist ein toller Name! Obwohl du eine ziemlich ausgeprägte Astrid-Lindgren-Affinität hast“, stelle ich schmunzelnd fest, ziehe die Wohnungstür hinter mir zu und schaue auf die Uhr. In einer halben Stunde muss ich in der Musikschule sein. Das wird knapp.

„Besuch mich doch mal wieder“, schlägt meine Freundin vor. „Dann kannst du Michel vielleicht schon kennenlernen. Ich denke, ich nehme ihn. Er guckt immer so bettelnd, wenn ich an der Wiese vorbeikomme. Und ich glaube, Lovis würde sich über einen netten Herrn sehr freuen.“

„Liebend gern besuche ich dich! Hab ja bald Urlaub“, antworte ich, steige in meinen Wagen und verbinde mein Handy mit der Freisprechanlage. „Aber irgendwie fällt es mir schwer, mich von hier loszumachen … wegen Lene.“

Swantje seufzt.

„Das verstehe ich. Bring sie doch einfach mit!“

Eigentlich eine schöne Vorstellung: Lene meine Heimat zu zeigen und sie meiner Familie vorzustellen. Aber ich fürchte, sie würde nicht wollen. Es gibt Dinge, die sind an ihr noch immer geheimnisvoll. Ich weiß, dass sie vieles im Herzen trägt, über das sie nicht einmal mit mir spricht.

„Heute ist etwas Seltsames passiert, Swanni“, sage ich, als ich den Motor starte.

„Du warst im Discounter die Erste am Kramtisch und hast die rosafarbenen Puschen ergattert?“

„Nein. Noch seltsamer.“

„Gut. Denn wenn du mir keine mitgebracht hättest, hätte ich dir das wirklich übel genommen.“

„Ich war bei Lene, wie so oft am Morgen“, erkläre ich. „Habe die Einkäufe in ihre Wohnung getragen, während sie auf dem Balkon die Geranien gegossen hat. Und dann …“ Ich setze zurück und fädele mich in den Stadtverkehr ein. „Dann – wie aus dem Nichts – sagt sie etwas auf Dänisch. Ich habe gefragt, was es bedeutet, aber sie hat nicht geantwortet.“

„Na ja, immerhin hat sie 79 Jahre lang in einem anderen Land gelebt. Was ist so seltsam daran, wenn sie ihre Muttersprache benutzt?“

Ich zucke mit den Schultern, obwohl meine Freundin das natürlich nicht sehen kann.

„Sie hat das noch nie getan, Swanni. Nicht in meiner Anwesenheit.“

„Sie ist alt. Lass sie doch, wenn es sie glücklich macht. Meine Oma hat immer Plattdeutsch gesprochen, und die Kühe muhen. Muss man nicht immer verstehen.“

„Vielleicht hast du recht“, antworte ich.

Aber Swantje hat nicht recht. Sie versteht das nicht. Es ist nicht Lenes Art – Muttersprache hin oder her.

„Hör zu, ich muss mich jetzt beeilen und bin gleich an der Musikschule. Ich melde mich später wieder, okay?“

„Klar, Amelie. Viel Spaß mit den Kids!“

Zum Glück ist Dieter, der Leiter der Musikschule, selbst im Unterricht und bekommt nicht mit, dass ich fünf Minuten zu spät bin. Kira, meine jüngste Schülerin, sitzt auf dem Flur vor dem Klavierzimmer. Ihre Füße baumeln in der Luft, weil sie gerade erst sechs Jahre alt ist und den Boden noch nicht erreicht. Zwischen ihren Beinen hält sie die Jutetasche mit ihren Noten, die ebenfalls in der Luft baumelt. Als Kira mich sieht, entspannen sich ihre Züge, und sie strahlt mich an. Ich schmunzele, als ich bemerke, dass sie ihre Haare genauso frisiert hat, wie ich es üblicherweise tue: zu einem dicken, geflochtenen Seitenzopf. Anscheinend bin ich ihr großes Idol.

„Ich hatte schon Angsst, dass du nicht mehr kommsst“, lispelt sie drauflos. Sie hat zwei Milchschneidezähne auf einmal verloren, und nun klafft eine große Lücke in ihrem kleinen Oberkiefer, durch die beim Reden ihre Zungenspitze hervorschaut. „Mama hat mich nur schnell abgesetzzt und muss mit Ben einkaufen. Er hat die ganzze Zeit im Kinderssitzz geheult.“

„Hey Kira“, sage ich und schenke ihr ein Lächeln. „Tut mir leid, dass du warten musstest. Dann komm mal mit, und zeig mir, was du für heute geübt hast.“

Wir gehen hinein, ich schließe die Tür und kippe das Fenster auf, denn hier ist es ziemlich stickig. Während meine junge Schülerin es sich auf dem Hocker bequem macht, ihr Heft herausholt und Kommt ein Vogel geflogen präsentiert, kreisen meine Gedanken um alles Mögliche – nur nicht um die Musik.

Ich blicke in den Hinterhof und denke an den Vormittag, an Lene und diesen für mich unverständlichen Satz. Dabei hat sie sich Tränen aus ihren runzligen Augenwinkeln gewischt. Vielleicht hat Swantje doch recht.

Lene ist alt. Sie wird in diesem Jahr 99 – fast ein ganzes Jahrhundert! Ob sie wohl dement wird?

Als das Klavierspiel verstummt, drehe ich mich zu Kira um, die mich erwartungsvoll anschaut.

„War das gut sso?“

„Oh, äh … ja. Und jetzt noch einmal, aber etwas schneller bitte.“

Kira gibt ihr Bestes. Ich muss mich konzentrieren. Immerhin sind die Klavierstunden nicht gerade günstig, und es wäre unfair, meine Aufmerksamkeit nicht voll und ganz meinen Schülern zu widmen.

„Okay“, sage ich und setze mich neben die Kleine. „Schau mal: Hier im Violinschlüssel hast du am Ende dieser Takte zwei Achtelnoten. Im Bassschüssel stehen dort jeweils Viertelpausen. Was bedeutet das?“

Kira schaut an die Zimmerdecke und überlegt.

Ich wünschte, ich hätte Lene dazu bringen können, den Satz zu wiederholen. Dann hätte ich ihn vielleicht aufnehmen und im Internet übersetzen lassen können. Was hat sie nur gesagt?

Und warum hat sie dabei geweint? Ich komme einfach nicht dahinter. Nicht, während meine nächste Schülerin Nina mir von den Vorbereitungen für ihren anstehenden Abiball erzählt und damit deutlich macht, dass sie nicht geübt hat. Nicht, als ich Leon die Originalnoten von Fluch der Karibik überreiche, die er sich schon immer gewünscht hat. Und auch nicht, als ich in der Pause selbst am Klavier sitze und Chopins Walzer in A Minor spiele.

Spiel es noch einmal für mich, erklingt Lenes Stimme in meinem Kopf. Ich höre es so gern.

„Du hast Glück, dass du so begabt bist“, sagt Dieter plötzlich und lässt mich zusammenzucken. Er steht im Türrahmen und schaut mich missmutig an. „Mir ist nicht entgangen, dass du zu spät warst. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit.“

Er fährt mit der flachen Hand über seine Halbglatze, bevor er verschwindet. Meine Finger sinken von der Klaviatur in meinen Schoß und spielen mit dem Stoff des Chiffonrocks, den ich so liebe. Nach der Arbeit muss ich unbedingt wieder mit Swantje telefonieren. Warum wohnt sie bloß so weit weg?

Beste Freundinnen sollten keine Fernbeziehung führen. Sie sollten nah beieinander wohnen, um die Häuser ziehen oder auf der Couch der anderen übernachten, wenn eine von ihnen mal Kummer hat.

Ich seufze. Swantje trifft keine Schuld. Ich war es, die nach dem Studium hier hängengeblieben ist. Die, um sich nebenbei etwas Geld zu verdienen, angefangen hat, alten Menschen auf dem Klavier vorzuspielen, für sie einzukaufen und sie zum Arzt zu fahren. So habe ich Lene kennengelernt und sie in den vergangenen Jahren ins Herz geschlossen, als wäre sie meine eigene Großmutter.

Keine Frage, es ist ein Geschenk, 98 Jahre alt zu sein. Doch der Gedanke, dass sie vielleicht nicht mehr lange lebt, macht mir das Herz schwer. In den letzten zwei Jahren haben wir viel Zeit miteinander verbracht, gelacht, erzählt, Erinnerungen ausgetauscht. Meine Familie lebt über zwei Stunden entfernt von hier – Lene hat überhaupt niemanden mehr. Verliere ich sie, verliere ich die einzige Person fernab meiner Heimat, bei der ich mich wirklich zu Hause fühle. Mein Blick wandert wieder zum Fenster und hinaus in den Hinterhof.

Zuhause. In wenigen Wochen habe ich Urlaub. Den werde ich in Paderborn verbringen, soviel steht fest. Eine Woche bei meinen Eltern und bei Swantje auf dem Hof. Ausreiten, im Heu liegen und quatschen, Himbeeren ernten, im Garten unter den Büschen nach Hühnereiern suchen, Rüsselchens bei der Geburt zusehen, Wein auf der Terrasse trinken, bis der Morgen graut.

Und die zweite Woche werde ich jeden Tag auf Libori gehen, zu unserem berühmten Paderborner Volks- und Kirchenfest.

Wenig später sitze ich im Auto und habe Feierabend.

Weil Lene Erdbeeren liebt, springe ich schnell in den Supermarkt und besorge ein Schälchen für sie.

Beim Hinausgehen fällt mein Blick auf eine Packung Chicken Nuggets im Kühlregal. Plötzlich zuckt alles in mir zusammen. Ich habe ein Flashback, wie ich lange keines mehr hatte. Erst als ich bemerke, dass mir der Saft einer zerdrückten Erdbeere an den Fingern herunterläuft, komme ich wieder zu mir.

„Tom“, flüstere ich.

Ich habe lange nicht an ihn gedacht, doch jetzt sehe ich ihn wieder vor mir: seine blauen Augen, etwas dunkler als meine, wie er neben seinem Ford steht und sich der Länge nach streckt. Sein unverschämt hübsches Lächeln. Die Nuggets, die er in sich hineinstopft – und danach auch noch meine Currywurst.

Was mag aus ihm geworden sein? Arbeitet er inzwischen als Polizist? Denkt er manchmal an mich, so wie ich an ihn? An Amelie aus Paderborn? So, wie er gesagt hat, dass er jenen Moment an der Raststätte vermutlich nie vergessen werde.

Ich betrachte das klebrige Erdbeermus in meiner Hand, nehme ein Desinfektionstuch aus der Box am Eingang des Supermarktes und wische meine Finger ab.

In meiner Erinnerung klingt Tom wie Halvorsens Arrangement von Händels Passacaglia: so schlicht und einfach – und doch von großer emotionaler Tiefe.

Ich habe nie aufgehört, an ihn zu denken oder zu bereuen, nicht nach seiner Nummer gefragt zu haben.

Und was sagt mir das nach nunmehr vier Jahren?

Ich lache verächtlich und werfe das Papiertuch in den Mülleimer. Ich denke, es sagt mir, dass ich die Chance verspielt habe, diesen faszinierenden Fremden näher kennenzulernen. Diesen Fremden, den ich gerade einmal 30 Minuten lang kannte und nie vergessen habe.

„Erdbeeren!“ Lene lacht ihr wunderbar runzliges Lachen und streckt ihre Papyrushände nach dem Schälchen aus. Ihre Lippen sind dünn wie welkes Laub.

„Warte, ich wasche sie schnell ab und entferne das Grün, dann kannst du sie essen.“

Sie nickt und beobachtet, wie ich zum Spülbecken gehe. Ich mag ihre kleine Wohnung, in der es immer nach Lavendel und Kräutern duftet. Die alte Frau hat überall kleine Duftsäckchen ausgelegt, die sie vor vielen Jahren selbst genäht und mit Blumen bestickt hat. Jedes Jahr im Sommer füllen wir sie neu, damit sie wieder frisch riechen.

Lene sitzt in einem Ohrensessel. Das ist ihr Lieblingsplatz. Von dort aus kann sie sowohl auf den Balkon als auch ins Wohnzimmer und in die Küche blicken. Und natürlich auf ihr geliebtes Klavier. Ihre feinen, schneeweißen Haare sind noch immer zu dem straffen Dutt geknotet, den ich ihr am Morgen frisiert habe. Ich muss das eigentlich nicht tun, denn der Pflegedienst kommt zweimal täglich, um die alte Frau zu versorgen und sie abends ins Bett zu bringen.

Aber Lene meint, ich mache den Dutt besser als die Krankenschwester.

„Wie ist es dir heute ergangen?“, frage ich, während die Erdbeeren abtropfen.

Lene schüttelt den Kopf und schiebt ihren Unterkiefer vor und zurück. Sie reibt sich die Augen.

„Jeg kan bare ikke finde ham“, nuschelt sie.

Ich runzle die Stirn. Sie tut es schon wieder: Sie spricht in ihrer Muttersprache, obwohl sie weiß, dass ich kein Dänisch verstehe.

„Lene, was sagst du? Ich verstehe dich leider nicht.“

Sie schweigt und spielt nervös mit den kleinen silbernen Knöpfen an ihrer Strickjacke.

„Hast du Schmerzen?“, frage ich besorgt und gehe vor ihr in die Hocke, um ihr die Erdbeeren zu reichen.

Sie schüttelt erneut den Kopf und greift nach einer dicken roten Frucht. Ich streiche sanft über ihren Arm.

„Lass sie dir schmecken. Kann ich sonst noch etwas für dich tun?“

Genüsslich isst sie eine Erdbeere nach der anderen, ohne auf meine Frage zu antworten. Ich stehe auf, hole Stift und Papier und halte es ihr hin.

„Möchtest du aufschreiben, was dich bedrückt?“, frage ich. „Vielleicht kann ich helfen. Schreib es gern auf Dänisch, wenn dir die deutschen Worte fehlen.“

Für einen Moment hält Lene inne und schaut zu mir auf. Ihre Augen sind hellblau. Ich stelle mir vor, wie hübsch sie als junge Frau gewesen sein muss, denn auch im Alter strahlt sie noch eine besondere Schönheit aus. Dann nimmt sie das Schreibzeug aus meiner Hand und notiert tatsächlich etwas. Als ich das Papier wenig später wieder zurückbekomme, lese ich in krakeliger Schrift zwei Sätze auf Dänisch:

Jeg kan bare ikke finde ham. Søren venter på mig.

„Danke, Lene“, antworte ich. „Ich werde sehen, was ich machen kann.“

Jetzt habe ich etwas in der Hand und kann mir übersetzen, was es bedeutet. Ein Wort kenne ich bereits: Søren.

Ich schaue sie liebevoll an und streichle ihre Wange.

„Alles wird gut!“

Sie kneift die Augen zusammen und genießt die Erdbeeren.

„Spiel mir doch das Lied vor, Amelie. Ich höre es so gern.“

Ich nicke, weiß genau, welches sie meint und setze mich an das alte Klavier. Es ist mittlerweile unstimmbar, was mich jedes Mal gruselt, sobald ich auch nur eine der Tasten anschlage. Leider würden die Reparaturkosten den ursprünglichen Wert des Pianos weit übersteigen. Aber darauf kommt es gar nicht mehr an.

Es kommt darauf an, dass Lene den Walzer in A Minor liebt, und dass er in ihren Ohren perfekt klingt.

Kapitel 3

Amelie, heute

„Sorry, dass ich dich so spät noch störe“, sage ich, kuschle mich in meine Kissen und ziehe die Bettdecke höher. Irgendwo in diesem Zehnparteienhaus poltert und lärmt es. Swantje gähnt lang und ausgiebig, um mir ein richtig schlechtes Gewissen zu machen.

„Jaja. Du musst ja nicht um sechs Uhr aufstehen und melken.“

„Du auch nicht“, kontere ich. „Mein letzter Stand ist nämlich, dass dein Vater sich um die Kühe kümmert.“

„Ach Mist, wann hab ich dir das denn erzählt? Jetzt hab ich keine Ausrede mehr und muss nach 22 Uhr noch telefonieren, obwohl meine Lieblingsserie läuft.“

Ich pruste ins Telefon.

„Swanni, ich kann auch wieder auflegen.“

„Meine Oma hat immer gesagt: Nach der Tagesschau stört man die Leute nicht mehr. Du hast echt keine Manieren.“

Würde ich ihren dämlichen Humor nicht so gut kennen, würde ich mich jetzt in Grund und Boden schämen.

„Tja, bei euch sind die Bürgersteige ja auch schon hochgeklappt, aber wir in der Großstadt schlafen nie.“

„Also, wieso rufst du an, Amelie?“

„Lene hat mir etwas Dänisches aufgeschrieben“, gehe ich auf das Stichwort Oma ein.

„Und, wann hört sie dich Vokabeln ab?“

„Swanni, jetzt mal ernst. Das ist richtig dramatisch, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“

Sie seufzt, und ich höre, wie sie sich in ihrem knarrenden Bett aufsetzt. Sogar den Ton von Neues aus Büttenwarder stellt sie leise. Manchmal frage ich mich, ob sie wirklich wie ich erst 24 ist. Mein Bruder Benedikt ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass Swantje in Wahrheit ein Baby-Boomer ist, gefangen im Körper einer jungen Frau.

„Na, dann schieß mal los. Was hat Lene denn geschrieben?“

„Nur zwei Sätze“, antworte ich und hole das Papierstück mit den Zeilen hervor, die ich zuvor mit Google übersetzt habe. „Ich kann ihn einfach nicht finden und Søren wartet auf mich.“

„Muss man Søren kennen?“, will Swantje sofort wissen.

„Er war ihr Mann. Er ist seit zwanzig Jahren tot.“

„Oh, das ist ja schlecht.“

„Ja.“

„Dann kann er ja nicht wirklich auf sie warten. Es sei denn …“

„Ich mache mir Sorgen, Swantje. Wenn sie stirbt, dann … keine Ahnung. Sie ist mir so ans Herz gewachsen. Ich hab sie echt liebgewonnen.“

Am anderen Ende der Leitung herrscht Stille, nur das Blöken einer Kuh ist aus der Ferne zu hören.

„Ja, irgendwann wird sie sterben. An den Gedanken musst du dich wohl gewöhnen. Wen oder was sucht sie denn?“, fragt meine Freundin weiter.

„Keine Ahnung. Genau das beschäftigt mich ja.“

„Willst du sie danach fragen?“

„Auf jeden Fall. Es ist nur … Es scheint sie sehr zu belasten, denn sie hat immer Tränen in den Augen und kann es offenbar nicht auf Deutsch aussprechen. Ich möchte ihr so gern helfen, aber irgendwie habe ich Angst, dass uns die Zeit davonläuft.“

„Dann musst du dich eben beeilen“, rät meine Freundin.

Ich nicke stumm. Das ist der Plan. Vielleicht ist genau diese Sache der Grund, warum Lene noch nicht sterben kann – weil sie nach etwas oder jemandem sucht.

Ich zeichne mit dem Zeigefinger die Blumenmuster meiner Bettdecke nach, während mir der Gedanke kommt, ob ich auch einmal so enden könnte: dass ich nicht sterben kann, weil ich mein ganzes Leben lang vergeblich nach Tom gesucht habe. Schnell schüttele ich diese bedrückende Vorstellung ab.

„Swanni?“

„Amelie?“

„Ich muss in letzter Zeit immer an ihn denken.“

„An wen? An Lenes Mann?“

„Du bist echt bescheuert!“, rufe ich lachend. „Nein, natürlich nicht an Lenes Mann, sondern an …“ Ich schlucke. Warum fällt es mir so schwer, seinen Namen auszusprechen? „An damals. An den Typen von der Raststätte.“

„Oh. An Tom.“

„Jedes Mal, wenn ich an Bühleck Süd vorbeifahre, schlägt mir das Herz bis zum Hals. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Ich wette, er hat mich längst vergessen. Warum kann ich das nicht auch?“

„Keine Ahnung. Manchmal glaube ich, es gibt ihn gar nicht. Kam er nicht aus Bielefeld? Kein Wunder, dass er verschwunden ist. Nicht mal das Internet kennt ‘nen Polizisten Tom, der auf deine Beschreibung passt. Wir haben doch schon hundertmal gegoogelt. Wenn es Bielefeld also gar nicht gibt, war er vielleicht auch gar nicht echt.“

„Aber es gibt Bielefeld“, wende ich ein. „Wir waren dort doch erst im Februar bei Ikea. Schon vergessen?“

„Ikea ist nicht Bielefeld. Das gehört zu Schweden.“

„Swanni, du bist so hilfreich!“

„Ja, nä? Gut, dass du mich hast.“

Ich verabschiede mich von meiner Freundin, und bevor ich auflege, sagt sie: „Hey, tut mir leid, Amelie, dass du ihn nicht vergessen kannst. Er scheint echt Eindruck auf dich gemacht zu haben. Wenn du demnächst Urlaub hast und herkommst, suchen wir dir einfach einen anderen. Einen, der echt ist.“

„So machen wir ’s. Schlaf gut.“

Als ich das Licht ausknipse, denke ich noch lange über Swantjes Worte nach. Sie hat recht: Tom hat damals wirklich Eindruck auf mich gemacht. Wenn ich ehrlich bin, hat das seitdem kein anderer Mann mehr geschafft.

So vergehen die Tage. Da meine Klavierschüler erst nach Schulschluss am Nachmittag Unterricht haben, habe ich vormittags frei und verbringe die Zeit mit Lene.

Zu meinem Kummer fällt mir auf, dass sie täglich mehr abbaut, obwohl sie dagegen ankämpft. Sie spricht jetzt immer öfter Dänisch. Manchmal vermischt sie die Sprachen auch und sagt Sätze halb auf Deutsch, halb auf Dänisch. Ich versuche, sie zu verstehen, und habe sogar begonnen, über eine App Dänisch zu lernen.

Das macht mir viel Spaß, und Lene schaut mich mit großen Augen an, wenn ich einige Wörter mit ihr wechsele. Leider kommt es aber auch vor, dass sie ganze Monologe in ihrer Sprache hält und glaubt, ich würde alles verstehen, was natürlich nicht der Fall ist. Dann belasse ich es dabei, lächle und nicke, weil sie nicht begreift, dass ich noch Anfängerin bin.

An einem Morgen, kurz vor meinem Urlaub, sitzen wir in ihrer kleinen Wohnküche und trinken Kaffee. Es ist ein herrlicher Sommertag. Die Balkontür steht offen, und neben dem Straßenlärm dringt auch Vogelgezwitscher herein. Ab und zu verirrt sich eine Honigbiene in die Wohnung, die von den Geranien in den Blumenkästen stammt.

Lene ist erstaunlich gut gelaunt. Sie summt eine fröhliche Melodie, schmunzelt vor sich hin und tätschelt immer wieder meine Hand. Es ist schön, sie so zu erleben – völlig unbeschwert und glücklich.

„Du bist ein liebes Mädchen“, sagt sie und strahlt mich mit ihren hellblauen Augen an. „Das Baby wird es gut haben bei dir.“

Ich stutze.

„Das Baby?“, frage ich. „Welches Baby?“

Sie kräuselt die Nase, grinst verschmitzt und nickt, als hätten wir ein gemeinsames Geheimnis. Traurig sinke ich im Stuhl zusammen. Jetzt kann ich es nicht mehr leugnen: Lene wird dement.

Aber mit 98 Jahren darf man das wohl auch. Sie kneift mir liebevoll in die Wange. Ich ringe mich zu einem Lächeln durch und antworte:

„Ja, Lene, du hast recht. Das Baby wird es gut haben bei mir.“

„Du kümmerst dich doch um es, wenn du es gefunden hast, versprochen?“

„Aber sicher doch.“

Ich nehme einen großen Schluck Kaffee. Ich muss mich damit abfinden, dass sie offenbar keine klare Grenze mehr zwischen Vergangenheit und Gegenwart zieht.

Ihr Leben verschmilzt immer mehr zu einem einzigen Fluss aus Erinnerungen und Erlebtem. Soll ich sie fragen – oder lieber nicht? Ich bin unsicher, doch was habe ich zu verlieren, wenn sie nicht antwortet? Also frage ich:

„Hattest du mal ein Baby, Lene?“

Ich weiß nur von Søren. Sie hat nie erzählt, ob sie Kinder hatte. In den vergangenen zwei Jahren hat sich jedenfalls niemand hier blicken lassen, der sich nach ihr erkundigt hätte. Ihre Blicke schweifen ins Leere. Sie zupft an einem Flusen auf ihrer Strickjacke herum.

„Ja. Du auch?“

„Nein, aber ich denke, irgendwann hätte ich gern welche.“

„Kannst du es finden und es mir bringen?“, beharrt sie.

Eine Gänsehaut überkommt mich. Sie muss schreckliche Dinge erlebt haben, wenn sie ein Baby verloren hat und nach so vielen Jahrzehnten noch daran glaubt, es wiederzufinden. Jetzt greift sie nach meiner Hand und rüttelt daran. Ich hätte nicht gedacht, dass sie über solche Kraft verfügt.

„Finde es! Versprich es mir!“

Ich bin hilflos und weiß nicht, wie ich reagieren oder was ich tun soll. Zum Glück erwartet Lene wohl keine Antwort, denn sie steht auf, geht zum dunklen Sekretär hinüber und kramt in den Schubladen. Dabei murmelt sie etwas auf Dänisch.

Ich kann ihn einfach nicht finden, erklingt es in meinem Kopf.

Ergibt das Sinn? Meint sie das? Hat sie von ihrem Baby gesprochen, das sie verloren hat? Was ist damals passiert? Soweit ich weiß, hat Deutschland Dänemark während des Zweiten Weltkriegs besetzt. Wurde ihr Kind vielleicht getötet? Oder gestohlen?

Mir läuft erneut ein Schauer über den Rücken.

Vielleicht ist ihr Kind in der Nachkriegszeit an einer Krankheit gestorben. All diese Gedanken bedrücken mich sehr. Lene tut mir leid. Was auch immer geschehen ist, es muss ihr Herz gebrochen haben.

Jetzt hat sie etwas in der Schublade entdeckt. Sie zieht es hervor: ein Schwarzweißfoto, das sie liebevoll betrachtet und an ihre Brust drückt. Meine Neugier wächst.

„Hast du es gefunden?“, frage ich. „Das Baby?“

Langsam schlurft sie zurück zum Tisch, legt das Foto vor mich und zeigt darauf.

„Bent“, sagt sie und strahlt mich an.

Ich nehme das Foto und betrachte es. Aber darauf ist kein Baby zu sehen, sondern ein kleiner Junge. Er ist vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Er trägt eine kurze karierte Hose und ein T-Shirt, steht an einem Strand in den Dünen und schirmt seine Augen vor dem Sonnenlicht ab. Ein niedlicher Kerl, wie ich finde.

„Ist das dein Sohn?“, frage ich und schaue Lene an, die inzwischen wieder am Tisch Platz genommen hat. Sie nickt stumm vor sich hin und wischt sich die Augen.

„Du findest es“, flüstert sie. „Søren und ich helfen dir vom Himmel.“

Vom … Himmel? Ich wende mich ab.

Jetzt bin ich es, die Tränen in den Augen hat.

Wenig später sitze ich in meinem Wagen, und denke über das Gespräch mit Lene nach – vor allem über ihr Baby, Bent.

Wie kann es sein, dass ich sie schon so lange kenne und nichts von ihrem Sohn wusste? Warum hat sie bisher nie über ihn gesprochen? Ich möchte gern jemanden um Rat fragen und weiß auch schon, an wen ich mich wenden kann. Zu Beginn meines Studiums hatte ich nebenbei für die Caritas gearbeitet und mich um ältere Menschen gekümmert, weil ich Geld brauchte. Heute ist davon nur noch Lene übriggeblieben. Den Minijob habe ich längst aufgegeben, doch ich besuche sie seit einiger Zeit in meiner Freizeit, weil sie mir sehr ans Herz gewachsen ist. Meine damalige Chefin kann mir sicher weiterhelfen. Auf dem Weg zur Musikschule rufe ich sie an.

„Hallo, Sabine“, sage ich, als sie das Gespräch annimmt. „Hier ist Amelie Lambertz. Erinnern Sie sich an mich?“

„Amelie!“ Sie klingt überrascht, mich zu hören. „Natürlich! Wie geht es Ihnen denn?“

Wir plaudern kurz, ich erzähle ihr von meinem Job an der Musikschule und dass ich Lene noch immer regelmäßig besuche. Dann berichte ich ihr von meinem heutigen Besuch, von Lenes Verwirrtheit, von Bent und dem Foto. Sabine hört schweigend, aber aufmerksam zu.

„Ja“, sagt sie schließlich, „das ist uns bekannt. Frau

Larson wird ja von unserem Pflegedienst versorgt. Es wird sich zeigen, wie lange sie noch allein in ihrer Wohnung leben kann.“

Ihre Worte machen mich betroffen. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Lene eines Tages in einem Altersheim leben wird. Der Gedanke, dass sie ihre vertraute Umgebung verlassen muss, wenn sie nicht mehr allein zurechtkommt, ist schmerzhaft. Doch leider führt kein Weg daran vorbei – früher oder später wird es so kommen.

„Wissen Sie, was aus Bent geworden ist?“, frage ich, als ich auf den Parkplatz der Musikschule fahre. „Hat Lene sich etwa mit ihrem Sohn zerstritten? Ich wusste bis heute nicht, dass sie ein Kind hat. Ich denke, sie sucht nach ihm. Vielleicht können wir ihr helfen. Sicher würde sie sich sehr freuen, ihn wiederzusehen.“

Sabine räuspert sich. Ich schalte den Motor aus und löse den Sicherheitsgurt.

„Amelie“, sagt sie schließlich. „Bent Larson ist leider schon 2004 verstorben.“

„Oh nein“, flüstere ich bestürzt.

Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Wäre es nur ein Streit gewesen, hätte man ihn vielleicht schlichten können – oder es zumindest versuchen sollen. Aber tot? Das ist endgültig. Arme Lene. In mir zerbricht gerade eine kleine Welt.

„Frau Larson weiß das eigentlich auch“, fährt Sabine fort, „aber vermutlich hat sie es vergessen.“

„Ja, das ist gut möglich“, stimme ich zu.

Oder sie verdrängt es.

„Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine besseren Nachrichten überbringen kann und Ihnen in dieser Sache nicht weiterhelfen kann.“

„Das ist schon in Ordnung. Dass er tot ist, konnte ich ja nicht wissen.“

„Besuchen Sie sie auch weiterhin“, ermutigt mich Sabine mit sanfter Stimme. „Gehen Sie so oft wie möglich zu Lene. Das ist das Wichtigste: dass sie Gesellschaft hat und noch ein paar schöne Erinnerungen sammeln kann. Es gibt zu viele einsame und alte Menschen, um die sich niemand mehr kümmert.“

Ich nicke und spüre einen Kloß im Hals. Wie in Zeitlupe klemme ich mir meine Noten unter den Arm, nehme mein Handy und mein Portemonnaie vom Beifahrersitz.

„Ja“, antworte ich. „Das ist die traurige Realität. Trotzdem danke ich Ihnen für Ihre Hilfe, Sabine.“

„Sie können mich jederzeit kontaktieren. Schön, mal wieder von Ihnen gehört zu haben, Amelie.“

Kapitel 4

Amelie, heute

„Endlich Urlaub!“, rufe ich Swantje zu, als ich an einem Freitagabend Mitte Juli bei Kassel auf die A44 fahre.

Natürlich hat es einen Grund, warum ich meine beste Freundin genau jetzt anrufe.

„Yay!“, erwidert sie am Telefon. „Komm her, komm!“

„Noch nicht, ich fahre erst zu meinen Eltern, weißt du doch.“

„Ich rede nicht mit dir, sondern mit Michel“, gesteht sie.

Ich schüttele den Kopf und lache.

„Klar! Hätte ich mir ja denken können.“

„Er ist das einzige Pferd, das ich kenne, das keine Möhren mag“, erzählt sie. „Lovis stürzt sich drauf wie eine Irre, und er hebt nur den Kopf, sieht was Oranges und grast einfach weiter.“

„Tja, dann musst du eben noch herausfinden, worauf er steht.“

„Auf Bananen“, erklärt Swantje. „Aber die kann ich hier nicht anbauen und gespritzte, oder unreife Bananen kriegt er nicht.“

„Der Arme!“

„Nee, der kann froh sein, dass ich ihn genommen habe und dass er jetzt unkonventionell gehalten wird.“

Wie kann man bloß so übergeschnappt sein wie meine beste Freundin? Ich freue mich schon riesig auf die Zeit mit ihr! Gleichzeitig blicke ich sorgenvoll zurück – auf Lene. Ich hoffe, es wird ihr in den kommenden zwei Wochen gutgehen. Hat sie wirklich verstanden, dass ich nach Hause fahre und sie in dieser Zeit nicht besuchen kann? Ich habe es ihr jedenfalls mehrfach gesagt. Beim letzten Abschied hat sie mich lange angeschaut und mir die Wange getätschelt.

„Denk an das Baby, du hast es versprochen.“

Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie daran zu erinnern, dass Bent tot ist.

Noch während ich darüber nachdenke, wird mir das Raststättenschild von Bühleck Süd angekündigt. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in meinem Bauch aus.

Ach, wenn ich Tom doch nur noch ein einziges Mal wiedersehen könnte, um herauszufinden, ob er vielleicht der Richtige für mich gewesen wäre.

„Alles klar bei dir?“, will Swantje wissen. „Du sagst gar nichts mehr. Biste im Funkloch?“

„Nein.“

„Oh.“

Swantje weiß, wo ich gerade bin. Das ist irgendwie zu unserem Ritual geworden: Jedes Mal, wenn ich diese Stelle passiere, rufe ich sie an. Eigentlich ist das echt bescheuert. Aber ich schaffe es einfach nicht, hier herzufahren, ohne an ihn zu denken. Überall halte ich Ausschau nach dem dunklen Ford mit dem Bielefelder Kennzeichen. Ich blicke in den Rückspiegel und strecke mich über das Lenkrad. Doch er ist nicht da. Natürlich nicht.

Trotzdem ist es schon vorgekommen, dass ich abgefahren bin, um den Parkplatz der Raststätte abzusuchen. Dann habe ich mich ernsthaft gefragt, ob mein Verhalten noch gesund ist und mich bei jedem nächsten Mal gezwungen, weiterzufahren. Dabei hilft mir Swantje sehr. Mit ihr zu telefonieren lenkt mich ab, und ich fühle mich nicht mehr so allein.

„Ich will das nicht mehr, Swanni“, flüstere ich. „Bestimmt ist er längst in ‘ner festen Beziehung.“

„Glaub ich auch.“

„Gehen wir morgen reiten?“, frage ich, um auf andere Gedanken zu kommen.

„Sehr gern! Willste das normale Pferd oder den Bananenaffen?“

„Sei nicht so gemein zu ihm!“

„Okay, du bekommst den Bananenaffen.“

Ich passiere den Rasthof und lasse ihn mit 130 km/h schnell im Rückspiegel verschwinden.

Jemand, der Klavier spielen kann, berührt das Gute in der Seele eines Menschen. Er macht die Welt zu einem besseren Ort.

Wenn Tom doch nur wüsste, dass ich jedes Mal beim Spielen ganz allein für ihn die Welt ein Stückchen besser machen möchte.

Ich verdränge die Gedanken an seine Worte, die mich seit viereinhalb Jahren nicht mehr loslassen und noch immer wie Balsam in meinen Ohren klingen.

„Geschafft!“, rufe ich Swantje zu und atme erleichtert aus.

„Soll ich mich um ein Viererdate mit zwei Typen kümmern, damit du deinen Bullen endlich vergisst und ich bei meinen Bullen mal rauskomme?“, schlägt meine verrückte Freundin vor.