Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Delius Klasing

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

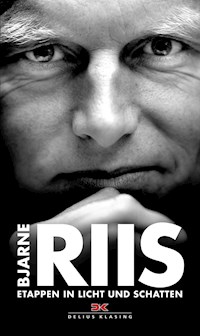

Der dänische Radsportler Bjarne Riis trat 1996 ins Rampenlicht, als er im Trikot des Teams Telekom die Tour de France gewann. Im Folgejahr sollte dies seinem jungen Mannschaftskollegen Jan Ullrich gelingen, der damit einen nie da gewesenen Radsportboom in Deutschland auslöste. Doch über Riis' Erfolgsgeschichte liegt ein Schatten: 2007 gibt er zu, die Tour de France mithilfe des Dopingmittels EPO gewonnen zu haben. Inzwischen ist Bjarne Riis erfolgreicher Teamchef beim Team Saxo-Bank und tritt aktiv für Maßnahmen gegen das Doping ein. Dennoch bleibt er eine umstrittene Figur. Die vorliegende Autobiografie gibt Antworten. Es ist die Geschichte eines Mannes, der bereit ist, aus Schicksalsschlägen und eigenen Fehlern zu lernen. Wie nah Licht und Schatten im Leben eines Spitzensportlers beieinanderliegen können, zeigt dieses spannungsreiche Buch, das nicht nur Radsportfans interessieren dürfte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aufgezeichnet von Lars Steen Pedersen

Delius Klasing Verlag

Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2010 unter dem Titel »Riis«

bei People’sPress in Kopenhagen.

© 2010 Bjarne Riis und Lars Steen Pedersen

© 2010 People´sPress, Kopenhagen

1. Auflage

© Die Rechte für die deutsche Ausgabe liegen beim Moby Dick

Verlag, Raboisen 8, 20095 Hamburg

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:

ISBN 978-3-7688-5328-6 (Print)

ISBN 978-3-7688-8144-9 (E-Book)

ISBN 978-3-7688-8337-5 (E-Pub)

Text und Redaktion: Lars Steen Pedersen

Übersetzung: Elmar Jung, Kopenhagen

Lektorat: Klaus Bartelt

Schutzumschlaggestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger, Hamburg

Titelfoto: Jeppe Michael Jensen / Scanpix

Datenkonvertierung E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis

des Verlages darf das Werk, auch Teile daraus,

nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.delius-klasing.de

Inhalt

Vorwort

Der Kollaps

Kindheit

Miese Verhältnisse

Der Durchbruch

EPO im Kühlschrank

Däne des Jahres

Der Triumph

Auf Abwegen

Meister mit Magenschmerzen

Ein zermürbter Kapitän

»Ich wurde nie positiv getestet«

Unter Verdacht

Karriereende

Teamchef

Im langen Schatten des Dopings

Ein anderes Team

Der Mann mit dem Feuerlöscher

Das Geständnis

Ein sauberer Tour-Sieger

Doppeltes Spiel

Tour-Tagebuch

Epilog

Danksagung

Vorwort

Als Bjarne Riis im Juli 1996 die Tour de France gewann, jubelte einen ganze Nation. Der damalige Regierungschef Poul Nyrup Rasmussen nannte den Sieg »die größte Einzelleistung in der dänischen Sportgeschichte«. Millionen Fernsehzuschauer klebten an den Bildschirmen, als Riis sich die steilen Anstiege der Tour emporschwang und dem Triumph entgegeneilte. Der Empfang in Dänemark war der eines Helden: Im offenen Wagen fuhr Riis durch Kopenhagen, Tausende jubelten am Straßenrand, ehe das Ganze mit einem Riesenfest auf dem Tivoli endete.

Bjarne Riis war der Inbegriff des dänischen Erfolgsmodells. Ein stiller, zurückhaltender Jütländer mit großem Ehrgeiz und dem Zeug, die besten Radfahrer der Welt zu schlagen. Die Illustrierten, Zeitungen und das Fernsehen scharten sich um »Herrn und Frau Dänemark«, um Bjarne Riis, seine Frau Mette und ihre beiden kleinen Kinder. Der Name Riis garantierte hohe Auflagen, gute Einschaltquoten und nationale Aufmerksamkeit. Sein Kollege und Freund Brian Holm formulierte es im Zuge der Recherchen zu diesem Buch so: »Es gab eine Zeit, da kam Bjarne in Sachen Popularität gleich nach dem Königshaus.«

Doch dann kam der tiefe Fall. 1997 wurde Riis bei der Tour de France von seinem Teamkollegen Jan Ullrich überholt. Die Rundfahrt beendete er unter »ferner liefen«, sein Fahrrad warf er frustriert in die Büsche. Es folgten die Scheidung von Mette und später die Dopingvorwürfe.

Ein Sturz beendete 1999 die Karriere als Radprofi, und Riis reiste mit seiner neuen Lebensgefährtin, der Handballerin Anne Dorthe Tanderup, ins Ausland. Er wollte einfach nur seine Ruhe.

Doch daraus wurde nichts. Die Presse ließ das prominente Paar nicht aus den Augen, und Bjarne Riis kehrte schließlich als Sportlicher Leiter von Dänemarks führendem Radsportteam zurück in die Öffentlichkeit.

»Wir wollen das beste Team der Welt werden«, rief er in den Wind, der ihm ins Gesicht blies. Aus dem Radprofi war ein Geschäftsmann geworden, der Sozialkompetenz an den Tag legte und einen früheren Elitesoldaten als Berater präsentierte.

Seine Mannschaft wurde tatsächlich eine der besten der Welt. Aber noch immer stand die Frage im Raum, ob Bjarne Riis gedopt war, als er die Tour de France gewann. Das Geständnis kam auf einer Pressekonferenz, die vom Fernsehen übertragen wurde. Jedoch ohne Tränen, wie sie noch einige von Riis’ ehemaligen Kollegen beim Team Telekom verdrückt hatten.

Das Dopinggeständnis und der Tod des Vaters Preben waren Etappen einer inneren Einkehr des früheren Tour-Siegers – einer persönlichen Entwicklung, die unter anderem in diesem Buch mündete.

Dies ist Bjarne Riis’ ganz persönliche Geschichte, von ihm selbst erzählt. Es ist die Geschichte eines Radprofis, Geschäftsmanns, Vaters und Ehemanns. Es war Riis’ eigener Wunsch, sein Leben offenzulegen, den Leserinnen und Lesern die Zusammenhänge zu zeigen und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.

Eines stellte Riis dabei von vornherein klar: Es sollten in Verbindung mit seinem eigenen Dopingmissbrauch keine Namen und Personen an den Pranger gestellt werden. »Die Verantwortung für diesen Missbrauch liegt ganz allein bei mir und bei sonst niemandem.«

Bei den Recherchen zu diesem Buch sind viele Menschen befragt worden, um konkrete Episoden, Begebenheiten und Geschehnisse zu bestätigen und zu rekapitulieren. Unter ihnen Freunde, Teamkollegen, Konkurrenten, Familienmitglieder und Experten. Ein umfassendes Archiv, bestehend aus einem guten Dutzend Umzugskartons mit Zeitungsausschnitten, Fotos und Videobändern – gesammelt von Riis’ Vater –, erwies sich als einzigartige Quelle für fehlende Puzzlestücke.

Für Bjarne Riis war die Arbeit an diesem Buch ein schwieriger und gefühlsgeladener Prozess, weil im Ergebnis viele persönliche Dinge erstmals öffentlich werden sollten. Dies ist ein Buch, das ihm viel Schweiß und Tränen abverlangte – und das von Herzen kommt.

Lars Steen Pedersen

Der Kollaps

Mitten in der Nacht wandere ich alleine durch das norwegische Fjell. Die Temperatur ist nahe dem Gefrierpunkt, aber ich genieße die Stille.

Es ist Ende November 2007. Ich bin gemeinsam mit den Fahrern und dem Personal des Teams auf einem Teambuilding-Seminar, das der ehemalige Elitesoldat B. S. Christiansen organisiert hat. Wie immer stehen bei ihm eine Menge Herausforderungen auf dem Programm, die der Teamfähigkeit der Teilnehmer alles abverlangen. Während ich bis zu den Knien im Schnee wate, schieben die anderen Nachtschicht.

Zwar verlief der Ausflug bis hierhin gut. Zusammenhalt, Stimmung und Motivation im Team passen. Doch etwas fehlt: ich – als Person und Chef.

Rein physisch gesehen befinde ich mich vielleicht vor Ort, doch mental bin ich weit weg. Ich bin schlecht drauf, und mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren. In meinen Ansprachen an die Mannschaft möchte ich den Fahrern eine Menge mit auf den Weg geben, doch leider bekomme ich meine Botschaften nicht klar formuliert.

Ich will die Stunden alleine im Fjell dazu nutzen, meine Gedanken zu sammeln und darüber nachzudenken, woran das liegt. Als Fahrer halfen mir die vielen einsamen Trainingsstunden, um Probleme zu wälzen, Lösungen zu finden und Strategien zu entwickeln. Genau diese Einsamkeit brauche ich jetzt auch.

Die vergangenen Monate waren so, wie ich es schon hatte kommen sehen: Es ist, als ob ich mich nicht mehr selbst kennen würde. Lebensfreude und Energie sind verschwunden. Es ist erst ein halbes Jahr her, dass ich der Öffentlichkeit von meinem früheren Dopingmissbrauch erzählt habe. Die Leute bekamen ihr Geständnis, und ich konnte endlich die Geister loswerden, die schon zu lange ihr Unwesen getrieben hatten.

Und trotzdem habe ich keinen Frieden gefunden. Mit jedem Tag, der seit meinem Geständnis vergangen ist, fühle ich mich mehr und mehr ausgelaugt. An manchen Tagen zu Hause in der Schweiz bin ich so müde, dass ich nur schlafen will, und erst aufstehe, nachdem die Kinder in der Schule sind. An anderen Tagen liege ich den ganzen Tag im Bett und starre an die Decke, die Gardinen zugezogen.

Anne Dorthe hält die Dinge am Laufen. Sie kümmert sich um die Kinder und den Alltag.

Schließlich reicht es ihr, und sie stürmt in das abgedunkelte Zimmer. »Ich finde, du solltest hier mal rauskommen. Vier Tage am Stück liegst du jetzt hier drinnen. Uns gibt es schließlich auch noch«, sagt sie.

Nachdem ich mir endlich einen Ruck gegeben habe, gehe ich in mein Arbeitszimmer und setze mich vor den Computer. Nichts geht mir von der Hand, ich bekomme nicht mal die einfachsten Dinge erledigt. Es ist wie in einem langen Tunnel, der immer enger wird.

Eines Abends befällt mich das deutliche Gefühl, dass ich die Verbindung zu meiner Umgebung verliere. Ich bin daheim in Dänemark und halte im Farum Stadion einen Vortrag für Führungskräfte des Siemens Konzerns.

Ich habe das Manuskript vorher eigentlich gewissenhaft studiert, doch irgendwie stehe ich völlig neben mir. Meine Gedanken schwirren umher, und ich kann mich nicht an eine einzige Zeile dessen erinnern, was ich aufgeschrieben habe. Stattdessen rede ich zusammenhangloses Zeug. Der Vortrag ist eine Katastrophe. Auf dem Nachhauseweg mache ich mir Sorgen: »Was ist bloß los mit mir?«

Mein Pressechef Brian Nygaard hat inzwischen mitbekommen, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Er ruft an, um einige Kleinigkeiten zu erörtern. Doch das Gespräch nimmt schon bald einen anderen Verlauf.

»Wie geht es dir eigentlich, Bjarne?«, fragt er.

»Okay«, antworte ich.

»Du machst den Eindruck, als ob die letzte Zeit ziemlich hart für dich gewesen ist.«

Seine Besorgnis ist wie der Druck auf den Auslöseknopf. Plötzlich kann ich meine Gefühle nicht mehr zurückhalten und breche in Tränen aus.

»Es ist hart«, ist das Einzige, was ich noch herausbekomme, bevor ich zu weinen anfange.

Es ist hart einzusehen, dass es ein Fehler war zu glauben, dass mein Dopinggeständnis mir Erleichterung verschaffen würde. Tief im Inneren hatte ich gehofft, dass dieses Geständnis mir neue Freiheit und Ruhe geben würde. Doch stattdessen fühle ich eine noch größere Last auf mir.

In dieser Nacht im norwegischen Fjell laufe ich mit einem merkwürdigen Gefühl im Körper durch die Gegend. Hoffentlich ist das einfach nur die Müdigkeit nach dem harten Tagesprogramm.

Am nächsten Morgen rufe ich daheim bei Anne Dorthe an.

»Ich bin völlig von der Rolle. Mir geht es nicht gut«, sage ich und erzähle ihr von letzter Nacht.

»Das klingt nach Burn-out. Du hast aber auch eine harte Zeit hinter dir«, antwortet sie.

Vielleicht hat sie Recht. Doch selbst will ich mir das nicht eingestehen. Jetzt geht es noch darum, den Ausflug mit der Mannschaft ordentlich zu Ende zu bringen. Ich halte eine kleine Abschiedsrede und versuche dabei erneut den Eindruck zu erwecken, ich hätte alles in gewohnter Weise im Griff.

Nachdem sich die Runde aufgelöst hat, spreche ich mit meinem Pressechef Brian Nygaard.

»Und? Wie findest du, ist es gelaufen?«, frage ich.

»Der Ausflug an sich war gut, aber ehrlich gesagt hast du keine besonders gute Figur abgegeben«, sagt er.

Die Antwort schmerzt, aber wir wissen beide, dass sie stimmt.

»Du warst ja nie der extrovertierte Typ, der alles lautstark hinausposaunt. Aber du hast immer den Willen und Glauben ausgestrahlt, dass wir eine Supersaison hinlegen werden. Diese Ausstrahlung hat dieses Mal gefehlt«, sagt er, fügt dann aber noch hinzu:

»Jetzt hör mal zu. Du bist nach Rückschlägen in deinem Leben immer wieder zurückgekommen. Diesen Überlebenstrieb haben nicht viele. Du brauchst einfach ein bisschen Urlaub, dann bist du wieder fit.«

Mit diesen Abschiedsworten reise ich nach Hause in die Schweiz, wo Anne Dorthe und die Kinder warten.

Die nächsten Tage versuche ich, meinen Vater Preben anzurufen. Er passt auf unser Haus in Vejle auf und übernachtet im Nebengebäude mit unserem Hund Oscar.

Mein Vater war mir stets ein fester Halt in meinem Leben. In meiner Kindheit und Jugend habe ich bei ihm gewohnt, und nach ihm bin ich auch geraten. Er hat ein hartes Leben gelebt, das seine Spuren hinterlassen hat. Doch jetzt, mit 68 Jahren, ist er in unserem Haus in Vejle zur Ruhe gekommen. Er kümmert sich um Haus und Garten und hilft bei kleinen Renovierungsarbeiten.

Wir sind keine Menschen vieler Worte, das Zwischenmenschliche liegt bei uns im Ungesagten. Wir ruhen in der Gesellschaft des anderen und verstehen einander.

Er hat mir immer vertraut und mich in meinen Entscheidungen unterstützt, ob privat oder beruflich. Wir telefonieren öfter miteinander. Keine langen und tiefen Gespräche. Dennoch ist da jedes Mal ein tiefes Verständnis für den Lebensweg des anderen. Doch jetzt geht er schon den dritten Tag nicht ans Telefon, und ich beginne mir langsam Sorgen zu machen.

Anne Dorthes Vater Peter wollte sowieso bei unserem Haus vorbeischauen und soll sich dann auch gleich vergewissern, dass es meinem Vater gut geht.

Der Tag wird länger und länger, bis Peter endlich abends anruft. Er fährt gerade in die Einfahrt unseres Hauses. Er steigt aus dem Auto, läuft über das Grundstück und schaut durch die Fenster, doch von meinem Vater keine Spur, obwohl sein Wagen vor der Tür steht.

»Hier ist niemand.«

»Schau genauer nach.«

Während ich am Hörer hänge, geht Anne Dorthes Vater zum Nebengebäude und lugt durch das Fenster.

»Ja, da ist Oscar«, sagt er plötzlich. Ich weiß sofort, dass etwas nicht stimmt.

»Brich die Tür auf und geh rein«, sage ich zu ihm.

Während Peter sich Zutritt verschafft, ist es ganz still am Telefon. Dann kommt die Botschaft:

»Dein Vater liegt auf dem Boden. Er lebt nicht mehr.«

»Das kann nicht sein«, sage ich, bevor ich zu weinen beginne.

Wahrscheinlich ließ ihn ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt in der Küche des Nebengebäudes zu Boden gehen. Vieles deutet darauf hin, dass er dort schon mehrere Tage tot gelegen hat. Ich bin schon über 40 und habe trotzdem noch niemanden verloren, der mir nahestand. Ich war nie auf Beerdigungen, und nun stehe ich plötzlich ohne die Person im Leben, die mich am meisten geprägt und als Mensch geformt hat.

Erst wenn man jemanden verliert, der einem wichtig war, merkt man, welch große Bedeutung dieser Mensch für einen hatte. Mit einem Schlag vermisse ich meinen Vater so sehr, dass ich es fast nicht aushalte. Die Sehnsucht übermannt mich.

Dass ich nie wieder mit ihm sprechen kann, fühlt sich unwirklich an. Sein Tod kommt für mich viel zu früh. Es gibt so viele Dinge, die ich ihm noch sagen und so viele Wunden, die ich gemeinsam mit ihm heilen lassen wollte. Ich bin noch nicht bereit dafür, mit solch starken Gefühlen konfrontiert zu werden.

Früh am nächsten Morgen reisen Anne Dorthe und ich nach Dänemark. Tief im Inneren hoffe ich, dass es aus diesem bösen Traum noch ein Erwachen gibt. Auf dem Weg kommt mir der Gedanke, dass mein Vater gestorben sein muss, während ich in Norwegen durch das nächtliche Fjell wanderte.

Als ich in unserem Haus in Vejle ankomme, bringe ich es nicht über mich, zum Nebengebäude zu gehen. Oscar war die Nacht über bei Freunden. Er ist ganz abgemagert von den vielen Tagen ohne Essen. Sein Anblick ruft in mir Bilder von den letzten Minuten im Leben meines Vaters hervor. Ich stelle mir vor, wie der arme Oscar für mehrere Tage eingesperrt war, ohne Essen und Trinken. Gemeinsam mit der Leiche seines Herrchens.

Die Gedanken sind zu unangenehm, um sie zu Ende zu denken. Also schiebe ich sie von mir.

Mein Bruder Flemming kommt nach Vejle. Wir wollen den Schicksalsschlag gemeinsam verarbeiten.

Er hat die Leiche meines Vaters schon gesehen, doch ich zweifle immer noch, ob ich mir diesen Anblick antun oder mich nicht doch lieber erst bei der Beerdigung von ihm verabschieden soll.

»Du musst ihn dir jetzt nicht ansehen«, sagt Flemming. »Du solltest ihn so in Erinnerung behalten, wie er war, und nicht, wie er jetzt aussieht.«

Der Schmerz sitzt in meinem Körper, in meinem Magen ein ganzer Knoten ungelöster Gefühle.

Als Topathlet ist man es gewohnt, genau in seinen Körper hineinzuhorchen. Man weiß deshalb auch sofort, wie es sich anfühlt, wenn man kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Und genau so fühle ich mich in diesem Moment. Alle Reserven sind aufgebraucht.

Die ganze Zeit bin ich den Tränen nahe. Ich würde gerne auf der Beerdigung eine Rede halten, doch zweifle ich ernsthaft daran, dass ich das durchstehe.

Ich rufe deshalb meinen Körpertherapeuten und langjährigen guten Freund Ole Kåre Føli an. Das Gespräch dauert weniger als eine Minute. Er hört sofort, wie schlecht es mir geht.

»Ich bin auf dem Weg«, sagt er.

Ein paar Stunden später ist er in Vejle und schlägt sein Lager im Wohnzimmer auf. Er werden nicht viele Worte gemacht. Wir kennen uns so gut, dass wir auf überflüssiges Gerede und den Austausch von Höflichkeiten verzichten können.

Er behandelt mich seit vielen Jahren und kennt mich gut. Schon nach wenigen Berührungen durchfluten erste Reaktionen meinen Körper. All die unterdrückten Gefühle, Frustrationen und Schmerzen über den Tod meines Vaters brechen sich Bahn. Ich liege auf der Pritsche, zittere und weine hemmungslos.

Mein 15 Jahre alter Sohn Thomas sitzt im Wohnzimmer. Er ist ganz ruhig, aber deutlich erstaunt über seinen Vater, den er noch nie so gesehen hat.

Ole Kåre reagiert bei seiner Arbeit selbst auf die kleinsten physischen Reaktionen.

»Du hast keinen Platz mehr in dir«, sagt er. »Du standest kurz vor einem Nervenzusammenbruch.«

Während ich so auf der Pritsche liege und zu dösen beginne, lösen sich die Verspannungen. Ich merke, wie ich meine Probleme immer nur vor mir hergeschoben habe, ohne mich ihnen zu stellen. Das erste Mal seit langer Zeit kommt mein Körper zur Ruhe. Ich bin entspannt und gewinne ein wenig Abstand.

In den vergangenen Monaten hatte ich stets das Gefühl, jede Kontrolle über mein Leben verloren zu haben. Ich war Gast in meinem eigenen Leben. Doch Oles Behandlung wirkt wie ein Ventil.

Tags darauf bin ich wieder voller Tatendrang. Ich fühle mich stark und ausgeglichen genug für den Abschied von meinem Vater.

Seine ganzen Sachen müssen aus dem Haus. Es muss sauber gemacht werden. Gemeinsam mit meinen Söhnen Jesper und Thomas betrete ich das Nebengebäude. Jeder Schritt kostet mich Überwindung, doch die Jungs sind eine große Hilfe.

Das Erste, was wir sehen, ist die Blutlache auf dem Küchenboden. Hier muss er gestürzt sein.

Sofort steigen Trauer und Schmerz wieder in mir auf. Allein der Gedanke, dass er auf diese einsame und unwürdige Art und Weise aus dem Leben geschieden ist! Das hat niemand verdient.

Thomas und Jesper merken, dass ich kurz davor bin, die Aufräumaktion abzubrechen.

»Du musst das jetzt machen«, sagen sie zu mir.

Trotz der Trauer bin ich stolz auf sie, dass sie in ihrem Alter schon die Kraft haben, ihren Vater so zu unterstützen.

Schweigend packen wir die Hinterlassenschaften meines Vaters in Kisten. Jedes Mal, wenn wir eine Kiste nach draußen tragen, müssen wir an der Blutlache vorbei. Jedes Mal ein Stich im Magen.

Ich finde alte Notizblöcke und Zeitungsausschnitte aus meiner Zeit als aktiver Profi und später als Teamchef. In mühevoller Kleinarbeit hat er alle Artikel über mich ausgeschnitten und in chronologischer Reihenfolge in kleine Alben geklebt. Er war mein größter Fan, der meine gesamte Radsportkarriere genau verfolgte. Alles, was im Fernsehen über mich lief, hat er aufgezeichnet. So stolz kann nur ein Vater sein. Bis zuletzt hat er sich immer vor mich gestellt, wenn mich Leute kritisierten oder verurteilten.

Die Aufräumarbeiten zwingen mich dazu, mich der komplizierten Beziehung zu meinem Vater zu stellen. Er war immer da für mich, doch die Frage, ob auch ich für ihn da war, kann ich nicht so leicht beantworten. Vielleicht habe ich meinem Vater nicht den Respekt gezollt, der ihm gebührte. Schließlich hat er sich stets für mich aufgeopfert.

»Wir haben es fast geschafft, Papa.« Die Worte meiner Söhne Jesper und Thomas reißen mich aus meinen Erinnerungen. Das Nebengebäude ist aufgeräumt. Das meiste haben die Jungs gemacht. Ich selbst war wohl keine besonders große Hilfe.

Bei der Beerdigung stehe ich neben dem Sarg, in der Hand die alte Stoppuhr meines Vaters. Sie war seine treue Begleiterin in all den Jahren, in denen er mich als Kind und junger Fahrer trainierte.

»Mein Vater dachte immer zuerst an andere und dann erst an sich. Ich habe vor seiner Lebenseinstellung großen Respekt, und wir alle können viel von ihm lernen«, sage ich in meiner Rede. Der Abschied ist so, wie er sich ihn gewünscht hätte. Mit den Menschen, die er mit seiner Persönlichkeit geformt hat und die seine Rolle, die er in ihrem Leben gespielt hat, zu würdigen wissen.

Später am Abend gehe ich alleine zum Nebengebäude. Es ist Zeit für meinen ganz persönlichen Abschied. Ich stelle mir vor, wie ich seinen Körper aufhebe und ihn im Garten herumtrage, wo er viele Stunden zugebracht hat. Hier, mit Blick auf den Fjord, wo Rehe in gebührendem Abstand zu Besuch kommen und Stille herrscht, soll seine Seele Ruhe finden.

Für mich kommt es jetzt darauf an, mein eigenes Leben in den Griff zu bekommen und es so zu leben, wie mein Vater es mir beigebracht hat. Ich selbst zu sein, soll mir in Zukunft leichter fallen, als es in der Vergangenheit war.

Kindheit

Das Motorengeräusch des alten Saabs meines Vaters ist das Einzige, was auf der Landstraße zu hören ist. Ich sitze konzentriert auf dem Fahrrad, den Blick immer geradeaus auf die Straße gerichtet und warte auf das Signal. Wenn er hupt, muss ich einen Sprint einlegen. So lange, bis er wieder die Hupe drückt.

Tempowechsel und Intervalltraining. Das ist die Trainingsphilosophie meines Vaters, und dabei ist es gleichgültig, dass man erst zehn Jahre alt ist und auf der Landstraße trainieren muss, um Kilometer in die Beine zu bekommen. Ich genieße jede Minute mit meinem Vater als Coach im Auto und will ihm beweisen, dass die Zeit, die er in meine Fahrradleidenschaft steckt, gut investiert ist.

Auf den Trainingseinheiten basiert unser Verhältnis: Fahrer und Trainer. Mit dieser Rollenverteilung gibt es keine offenen Fragen, nur Geborgenheit, Nähe und gegenseitiges Verständnis. Wir teilen die Leidenschaft für den Radsport. Es gibt uns das Gefühl, unser Leben unter Kontrolle zu haben.

Mein Vater Preben ist ein klassischer Arbeiter. Er hat Schriftsetzer gelernt und ist es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln und hart zu schuften, ohne viele Fragen zu stellen. Meine Mutter Bodil ist Lehrerin. Sie wohnt in Århus gemeinsam mit meinem älteren Bruder Flemming. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zwei Jahre alt war. Mein Vater heiratete recht schnell eine andere Frau und bekam mit ihr drei weitere Kinder. Es war eine turbulente Ehe. Sie trennten sich, fanden wieder zusammen, trennten sich wieder. Nach der neuerlichen Scheidung führten mein Vater und ich ein Nomadendasein. Wir zogen oft um, weil er ständig einen neuen Job oder eine neue Freundin hatte. Wir wohnten unter anderem in Randers und Herning.

Irgendwann bekam er das Angebot, als mittlere Führungskraft zu arbeiten. Das passte ihm gut, obwohl er eigentlich nicht der geborene Chef ist. Zwar ist er ein engagierter Typ, der ein Team gut formen und motivieren kann, doch geht er Konflikten ganz gern aus dem Weg.

Sein Engagement machte sich auch in der Freizeit bemerkbar, in der er mich und andere junge Radfahrer trainierte. Nach dem Ende seiner eigenen Karriere rief er den Holstebro Radclub ins Leben. Als Aktiver gewann er die Fünen-Rundfahrt in der B-Klasse. Ein Zeitfahren, bei dem er 18 Konkurrenten überholte.

Schon als Achtjähriger, 1972, fahre ich mein erstes Rennen.

»Wenn du gewinnst, bekommst du ein richtiges Rennrad«, sagt mein Vater. Das Versprechen steigert den Siegeswillen. Wir sind sechs Teilnehmer in meiner Klasse. Es handelt sich um ein Zeitfahren, und ich werde auf den letzten Startplatz gelost.

Davon bin ich nicht gerade begeistert, weil ich noch nicht begriffen habe, worum es beim Zeitfahren eigentlich geht. Dass es nämlich völlig gleichgültig ist, wer zuerst und wer zuletzt auf die Strecke geht, sondern es einzig und alleine darauf ankommt, die beste Zeit zu fahren.

Doch mit dem neuen Rennrad als Anreiz würde ich sogar rückwärts fahren. Von Anfang an gebe ich Vollgas und steige in die Pedale, mit dem einzigen Gedanken im Kopf, den ersten Platz zu machen.

Einen nach dem anderen hole ich ein. Die anderen Fahrer schauen mich verblüfft an, als ich wie eine Dampflokomotive an ihnen vorbeiziehe. Jedes Mal, wenn die Beine schmerzen oder die Lunge brennt, denke ich an das Rennrad, das mir mein Vater für den Fall meines Sieges versprochen hat. Ich donnere als Erster über die Ziellinie, weil ich sie alle überholt habe. Es ist der erste Sieg meiner Karriere.

Mein Vater ist stolz, dass ich mein selbst gestecktes Ziel erreicht habe. Er fängt an, ein Trainingstagebuch zu führen. Für den Rest des Jahres sieht es aus wie folgt:

August: 229 km

September: 278 km

Oktober: 176 km

November: 118 km

Dezember: 95 km

Später sagt er mir, dass ich das Tagebuch selbst führen soll. Ich soll jetzt wie ein echter Radrennfahrer leben. Es soll alle Statistiken enthalten: wie viele Kilometer ich jeden Tag abspule, meinen Morgen- und Abendpuls, Gewichtsschwankungen. So soll ich Disziplin und Selbstverantwortung lernen.

Mein Vater hat ein feines Gespür dafür, wie sehr er mich unter Druck setzen kann, wo meine Stärken und Schwächen liegen und wie ernst ich es mit dem Radsport meine. In meiner ersten Saison als Fahrer gewinne ich am laufenden Band. Schon bald bin ich Meister von Jütland und Fünen. Daheim in meinem Zimmer füllen Pokale und Schalen langsam die Regale. Ich nehme den Sport sehr ernst und bin wohl auch ein wenig ein Einzelgänger. Ein schüchterner und ernster Junge, der sich viele Gedanken macht. Vielleicht zu viele.

Wir ziehen zu meiner Großmutter nach Herning, um Ruhe und einen geregelten Schulalltag zu bekommen. Ich teile mir mit meinem Vater ein Zimmer. Im Haus meiner Großmutter steht ein Bild mit einem Jungen, von dem ich nicht weiß, wer es ist.

»Das ist dein großer Bruder Michael«, erzählt meine Großmutter und fügt hinzu: »Du weißt schon. Der, der ertrunken ist.«

Mehr erfahre ich nicht, und ich habe auch das Gefühl, dass es besser ist, keine Fragen mehr zu stellen. Offenbar will niemand darüber sprechen.

Es gibt viele Fragen, auf die ich keine befriedigende Antwort bekomme, was mich schon ein wenig bekümmert. Mein Vater bemüht sich zwar nach allen Kräften, mir das Gefühl von Nähe zu geben, doch irgendetwas fehlt.

Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren meine Eltern geschieden, und es sieht so aus, als ob mein Vater sein Leben nicht ganz im Griff hat. Er ist rastlos, kann sich nur schwer für längere Zeit emotional binden und führt auch sonst ein flatterhaftes Dasein. Meine Mutter und mein Bruder haben seit der Scheidung unter anderem in Århus und in Ry gelebt. Der Kontakt ist minimal.

Mein Halt ist mein Vater. Leider arbeitet er sehr viel und verbringt auch viel Zeit mit seiner Freundin, weshalb die Erziehung im Alltag meine Großmutter übernimmt. Durch den Radsport versucht mein Vater seine mangelnde Anwesenheit daheim zu kompensieren. Selbst wenn es nur um ein simples Lauftraining im nahe gelegenen Park geht, ist er dabei, stoppt die Zeit und feuert mich an.

Doch mein Bedürfnis nach Nähe und Aufmerksamkeit geht weit über das hinaus, was mein Vater mir beim Training gibt. Er fehlt mir im Alltag, und es irritiert mich, dass ich nie so richtig weiß, mit wem ich es zu tun habe.

Eigentlich sehe ich ihn fast nur im Fahrradverein. Doch sofort nach dem Training macht er sich aus dem Staub, arbeitet und übernachtet meist bei seiner Freundin. Oft bleibe ich dann mit der bitteren Erkenntnis zurück, ihn nie alleine für mich zu haben.

Wie oft radelte ich nach dem Training mit Tränen in den Augen nach Hause, weil ich mich schon wieder von ihm verabschieden musste. Wir hatten dann meiner Meinung nach wieder viel zu wenig miteinander gesprochen. Daheim bei Großmutter sitze ich manchmal stundenlang am Küchenfenster und warte auf meinen Vater, weil er gesagt hat, dass er vielleicht vorbeischaue. Oft warte ich vergebens. »Er kommt heute nicht nach Hause, Bjarne«, sagt meine Großmutter dann immer.

Als kleiner Junge versteht man nicht immer die Zusammenhänge. Ich weiß zwar, dass meine Familie anders ist als die der meisten meiner Freunde. Aber dass mein Vater manchmal dunkle Gedanken wälzt und große Sorgen mit sich herumträgt, sollte ich erst später begreifen.

Vieles bleibt bei uns zu Hause ungesagt. Wichtige Themen werden kaum angeschnitten. Weil ich dafür noch zu jung sei, heißt es dann. Ich versuche mich so gut es geht damit zu arrangieren, kann aber nicht verstehen, warum mein Vater sich so merkwürdig verhält.

Nach der Scheidung von meiner Mutter lernt er mehrere Frauen kennen, von denen viele auch sehr nett sind. Mein Vater und ich ziehen bei ihnen ein, doch sobald die Beziehung ernst wird und Gefühle investiert werden müssen, zieht er sich zurück und wir ziehen wieder um.

Ich kann mich noch erinnern, wie wir uns einmal am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages aus dem Staub machten. Es war ein schöner Heiligabend mit seiner Freundin und ihren Eltern gewesen. Wir übernachteten bei ihnen und wollten eigentlich am nächsten Tag gemeinsam meine Großmutter besuchen und mit ihr zu Abend essen. Doch schon früh am Morgen weckte mich mein Vater.

»Wir müssen los«, sagte er leise.

»Ja, aber, wollen wir nicht auf die anderen warten?«

Mein Vater schüttelte nur den Kopf, dann schlichen wir uns hinunter zum Auto, während seine Freundin noch schlief, und fuhren zurück zu Großmutter nach Herning. Offenbar hatten sich mein Vater und seine Freundin die Nacht über gestritten.

In der Schule läuft es ganz gut, ohne dass ich groß auffalle. Dabei sind Training und Nebenjob meist wichtiger als die Hausaufgaben. Meine Motivation hält sich in Grenzen, mit Ausnahme jener Fächer, die mich interessieren: Geographie, Geschichte und Kopfrechnen.

Und natürlich Sport. Dank meiner starken Physis kann ich mich gut behaupten. Vor allem Laufen und Hochsprung liegen mir. Auch wenn wir Fußball spielen, gehöre ich zu den Besten. Mein Siegeswille ist so groß, dass ich mich gut quälen kann und auch dann noch renne, wenn die anderen bereits müde sind und aufgegeben haben.

Im Fahrradclub Herning trainieren wir bei jedem Wetter. Mein Vater, den sie alle nur den »Riistrainer« nennen, weil das Wort an »Reichstrainer« erinnert, ist in seiner Rolle recht herrisch. Er hat seine eigenen Methoden und Ideen, denen wir Jungs zu folgen haben. Ab und zu ist er zu mir vielleicht extra hart, damit nicht der Eindruck entsteht, ich sei etwas Besonderes.

Selbst an frostigen Wintertagen müssen wir raus. Die Straßen sind nicht richtig geräumt, und überall liegen Eisklumpen. Wir kämpfen uns durch den eisigen Wind und das Schneegestöber. Es ist so kalt, dass die Fahrradketten schon nach den ersten 20 Kilometern einfrieren, was uns das Schalten fast unmöglich macht. Also müssen wir absteigen und auf unsere Ketten pinkeln, damit die Gangschaltung wieder geschmeidig läuft und wir weiterfahren können. Das Training härtet ab und gibt Selbstvertrauen, Geduld und ein Gefühl dafür, wie wichtig Disziplin im Radsport ist.

Als ich bei den Junioren bin, beruft mich Trainer John Struve ins Nationalteam. Ich steige bei den Senioren in der Klasse B ein und rücke nach ein paar guten Platzierungen recht schnell in die Klasse A auf. Struve fordert von uns noch mehr Disziplin und erwartet, dass wir uns voll und ganz dem Radsport verschreiben.

Durch meine Berufung ins Nationalteam ändert sich mein Verhältnis zu meinem Vater. Ich bekomme mehr Selbstvertrauen und merke, dass ich auch gut auf eigenen Beinen stehen kann.

Langsam aber sicher nable ich mich von meinem Vater ab und beginne, eine eigene Meinung zu entwickeln, wenn es mal wieder um Strategien, Taktik oder Rennanalysen geht.

Bisher blieben die Urteile meines Vaters über meine Leistungen ohne Widerworte. Doch das sollte sich ändern. Anfangs reagierte mein Vater auf den nicht gekannten Widerstand etwas verstört, doch er arrangierte sich recht schnell damit.

Der Radsportclub Herning ist mehr als nur ein Verein für mich. Er ist so etwas wie eine Ersatzfamilie, mit der ich mich tief verbunden fühle. Nicht zuletzt deshalb, weil mein Vater in all den Jahren die treibende Kraft hinter dem Club ist.

Gerade deshalb trifft es einige Mitglieder sehr hart, als ich 1983 verkünde, den Verein zu verlassen. Eine neue ambitionierte Mannschaft, das Team Esbjerg, hat mir einen Vertrag angeboten, der mir das Leben als Halbprofi ermöglicht. Jugendnationaltrainer John Struve ist ebenso an Bord wie meine Kumpels Kim Eriksen, Lars Jensen und Hans Thomsen.

Der Vertrag sieht vor, dass ich in Teilzeit bei der Firma Vølund arbeite, nachmittags trainiere und für das Team Rennen bestreite. Mein Wechsel löst in Herning allgemeines Kopfschütteln aus. Mehrere Mitglieder glauben, dass mir Geld wichtiger ist als das Zugehörigkeitsgefühl zum Verein.

»Ich verstehe dich nicht, Bjarne«, bekomme ich zu hören. »Wir gewinnen doch mit Herning alles, was es zu gewinnen gibt. Warum also dieser Wechsel?«

Doch mein Entschluss steht. Er hat nichts mit Geld zu tun, sondern fußt auf meinem Bedürfnis nach einem Tapetenwechsel und der Chance, mich als Radrennfahrer und Mensch weiterzuentwickeln.

Die hochgesteckten Ziele des Clubs geben mir zu Beginn einen kräftigen Motivationsschub. Wir nehmen an Rennen im Ausland teil. Unter anderem in Norwegen, wo ich gemeinsam mit dem dänischen Topfahrer Kim Andersen, der nur wenige Tage später bei der Tour de France an den Start gehen soll, in einer Ausreißergruppe bin. In einem der heimischen Auswahlrennen zur Weltmeisterschaft der Senioren gelingt mir überraschend ein Etappensieg. Ich lasse dabei große Namen wie Jørgen V. Pedersen, John Carlsen, Jens Veggerby und Jesper Skibby hinter mir.

Wir gewinnen bei den Dänischen Meisterschaften das 100-Kilometer-Mannschaftsrennen. Auch wenn ich es bin, der am Ende abreißen lassen muss und Kim Eriksen so erschöpft ist, dass er es nur unter Aufbieten seiner letzten Reserven über die Ziellinie schafft. Meine Erwartungen scheinen sich zu erfüllen.

Mein Teilzeitjob bei der Firma Vølund ist hart. Wir produzieren Teile für Bohrinseln. Eine Arbeit, mit der ich mich nicht identifizieren kann und die auch nur schlecht zu meinem Dasein als Radrennfahrer passt. Im Team rutsche ich immer mehr in die Rolle des bloßen Helfers, der nur dafür zu sorgen hat, seine Mannschaftskollegen in Position zu fahren. Meine eigene Chance darf ich nur sehr selten suchen. Mein Vater ist irritiert:

»Die nutzen dich aus. Die lassen dich die ganze Drecksarbeit machen und wissen deine Fähigkeiten darüber hinaus nicht zu schätzen«, sagt er.

Die Wahrheit ist wohl, dass ich zu zurückhaltend bin und meine Möglichkeiten nicht ausschöpfe. Eine bittere Erkenntnis, die sich bei mir gegen Ende der Saison einstellt.

»Ich muss die Zusammenarbeit beenden«, sage ich dem Management des Teams Esbjerg. Ich kehre zurück nach Herning. Die Abmachnung dort sieht vor, dass ich teilzeit arbeite und nebenher trainiere.

Ich arbeite bei der Firma Jydekompagniet, die Fahrräder unter anderem für den chinesischen Markt produziert. Als Produktentwickler soll ich mithelfen, neue Modelle zu entwerfen. Ein spannender Job, der mich sehr interessiert. Allerdings ist dies nicht die Zukunft, wie ich sie mir vorgestellt habe, nämlich als Profi in einem ausländischen Team vom Radsport leben zu können. Was das betrifft, komme ich nicht voran.

Dennoch habe ich den Ehrgeiz, in die Auswahl für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zu kommen. Also nehme ich an mehreren Rennen teil, die mich diesem Ziel näher bringen sollen. Mein Vater hat ein gutes Verhältnis zu John Struve, dem Vorsitzenden des Auswahlkommitees. Struve erkennt meine Qualitäten, doch leider gilt das nicht für alle im Dänischen Radsportverband.

Eigentlich läuft alles ganz gut für mich. Ich gewinne Etappen bei einem Rennen in Luxemburg und hole einige gute Platzierungen bei Rennen in Deutschland. Auch am schwedischen Postgiro nehme ich teil. Doch ich ziehe mir im Laufe des Rennens eine Halsentzündung zu, weshalb ich auf der letzten Etappe einbreche. Nach dem Rennen kommt Nationaltrainer Otto Olsen strammen Schrittes auf mich zu und nimmt mich zur Seite.

»Bjarne Riis, ich finde, du solltest nach Hause gehen und dein Rennrad an den Nagel hängen«, sagt er, ehe er mich wie gelähmt auf dem Parkplatz zurücklässt.

Seine Worte tun richtig weh. Aber vielleicht hat er ja recht. Vielleicht habe ich nicht das Zeug zum Profi. Vielleicht hat bisher einfach nur niemand den Mumm gehabt, es mir ins Gesicht zu sagen.

Miese Verhältnisse

Wasser rinnt die Wände herunter, das Gebäude ist 200 Jahre alt und dem Verfall nahe. Gemeinsam mit anderen Fahrern wohne ich in einem ramponierten Haus in Luxemburg, wo jeder von uns sein Zimmer hat. Wir träumen alle von einem Leben als Radprofi.

Per Pedersen, mein Teamkollege aus Herning, hat die Initiative ergriffen und mich nach Luxemburg mitgenommen, wo wir uns im Februar 1985 ohne unsere Freundinnen und Familien niederlassen. Nach der klaren Ansage des Nationaltrainers, ich solle doch meine Karriere beenden, hatte ich zwei Möglichkeiten: entweder dem Ratschlag folgen oder ins Ausland ziehen und den Neuanfang wagen.

Ein guter Bekannter von mir aus Dänemark, Per Sandal, hat gute Kontakte in Luxemburg und fordert mich auf mitzukommen. Mit meiner Freundin Mette habe ich vereinbart, dass sie nachkommt, sobald ich einen Vertrag mit einem Radsportteam habe. Per macht mich mit Marcel Gilles bekannt, dem Sportdirektor des semiprofessionellen Teams ACC Concern.

»Wenn du mir eine Chance gibst, wirst du es nicht bereuen«, verspreche ich.

»Okay. Du bist dabei«, sagt er.

Ich bin in einer zweitklassigen luxemburgischen Mannschaft, und die Verhältnisse dort haben mit denen in einem professionellen Team der Topklasse nichts zu tun. Ein Gehalt gibt es nicht. Es wird lediglich die Ausrüstung für das Training und die Rennen gestellt.

Sportdirektor Marcel Gilles ist ein netter Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck. Wenn wir die Miete mal wieder nicht bezahlen können, hilft er uns mit Geld aus seiner eigenen Tasche.

Wenn wir Glück haben und es bei einem Rennen fürs Team gut läuft, bekommt jeder von uns nach dem Aufteilen der Prämie etwa 130 Euro. Da muss man die eigenen Ausgaben schon niedrig halten, damit man mit dem Geld über die Runden kommt.

Die Lebenshaltungskosten reduziere ich also auf ein Minimum. Spaghetti mit Ketchup, geschälten Tomaten oder – wenn mal ein bisschen mehr Geld in der Kasse ist – auch Fleisch.

Sportdirektor Gilles merkt immer sofort, wenn bei uns wieder der Kühlschrank leer ist.

»Na Jungs, seid ihr hungrig?«, fragt er dann und lädt uns zu sich und manchmal sogar ins Restaurant zum Essen ein.

Es ist ansonsten eine unbekümmerte Zeit ohne familiäre Verpflichtungen. Man ist nur für sich selbst verantwortlich. Keine Freundin, Ehefrau oder Kinder, die nach festen Essenszeiten oder geordneten Verhältnissen verlangen. Um ein bisschen hinzuzuverdienen, arbeite ich vormittags einige Stunden bei einem Autohändler, am Nachmittag wird trainiert.

Per und ich erwischen einen verheißungsvollen Start in Luxemburg und können einige Rennen gewinnen. Mehrmals treten wir bei Rennen in Belgien, den Niederlanden und Frankreich an, um auf uns aufmerksam zu machen. Das Ziel ist, in der Rennradhierarchie nach oben zu klettern.

Bei den Rennen kann ich die Verzweiflung im Feld regelrecht spüren. Es wird mit allen Mitteln um den Sieg und die Aufmerksamkeit der Profiteams gekämpft. Jeder geht ein hohes Risiko ein, fährt die Ellbogen aus und bedient sich bisweilen auch schmutziger Tricks.

Die Fahrer sind erfolgshungrig, ehrgeizig und manche auch dummdreist in ihrem Fahrstil. Eine harte Schule, die einen aber stählt.

Einige fühlen sich der Konkurrenz nicht gewachsen, doch ich wachse an den Aufgaben und lasse mich nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Jedes Rennen ist eine Art Reifeprozess, der mich lehrt, auf eigenen Beinen zu stehen.

Mit der Zeit lerne ich auch meine Stärken kennen. Vor allem, wenn es bergauf geht, kann ich mich ein ums andere Mal vom Feld absetzen. Steigungen haben etwas Faszinierendes, weil sie die eigene Leidensfähigkeit erhöhen und das Feld quasi einer natürlichen Selektion unterzogen wird. Jedes Mal, wenn ich den anderen davonziehen kann, steigert das mein Selbstbewusstsein.

Per gewinnt elf Rennen, während ich bei 16 ganz oben auf dem Treppchen stehe. Auf dem Papier sieht das vielleicht ganz gut aus, doch hätte ich gerne mehr Einfluss auf meine Entwicklung und Karriere. Zwar führe ich mein Trainingstagebuch akribisch, doch die Dinge, die ich hineinschreibe, unterliegen keiner Systematik. Es gibt keinen Trainer, der das Ganze in geordnete Bahnen lenkt, mit Rat und Tat zur Seite steht und das Niveau anhebt.

Das belgische und luxemburgische Trainingskonzept ist veraltet, Motto: Spule einfach massenhaft Kilometer ab, und früher oder später findest du schon deine Form.

Jeden Tag und bei jedem Wetter sitze ich auf dem Rad. Fünf Stunden Training ohne Perspektive, ohne Struktur und ohne System. Auf die Dauer ist das ganz schön demotivierend.

Selbst wenn ich mir im luxemburgischen Radsport inzwischen einen Namen gemacht habe, so weiß ich doch immer noch nicht, welche Fäden ich ziehen muss, um weiter voranzukommen. Bisher habe ich mich in dem guten Glauben durchgekämpft, dass meine Ergebnisse und Leistungen meine Umwelt auf mich aufmerksam machen würden. Immerhin habe ich schon 16 Rennen in dieser Saison gewonnen, darunter auch kleinere Rundfahrten. Doch irgendwie scheinen die Profimannschaften davon nichts mitbekommen zu haben. Sportdirektor Marcel Gilles tut, was er kann, um Per Pedersen und mich an ein Profiteam zu vermitteln.

»Wir haben ein paar richtig hochmotivierte Jungs hier. Seid ihr interessiert?«

Er schreibt Briefe an verschiedene Teams, in denen er uns aufs Wärmste empfiehlt. Doch niemand will so recht anbeißen. Manche halten es noch nicht einmal für nötig zu antworten.

Die Zeit läuft langsam ab, und meine Aussichten auf einen Profivertrag verdüstern sich. Doch plötzlich taucht eine unerwartete Chance auf. Zumindest glaube ich das.

Einer von Gilles‘ Bekannten gründet ein neues Team und hält nach ambitionierten und tüchtigen Fahrern Ausschau. Gilles empfiehlt Per und mich.

»Ich kann aber nur einen gebrauchen«, heißt es.

Mit einem Mal wird Per vom Freund zum Konkurrenten. Keiner von uns fühlt sich sonderlich wohl in dieser neuen Situation, weil wir beide wissen, dass wohl nur einer den Traum vom Profidasein weiterträumen darf und der andere nach Hause fahren muss.

Nach kurzer Bedenkzeit entscheidet man sich für Per. Es ist schon hart, diese bittere Pille zu schlucken und sich gleichzeitig für Per freuen zu müssen.

»Glückwunsch«, sage ich.

»Danke«, antwortet er, ohne sich zu freuen.

Er weiß, dass es jetzt sehr schwer für mich werden wird, einen Vertrag zu ergattern. Es ist fünf vor zwölf. Die Saison neigt sich dem Ende zu, und mittlerweile sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Gilles ist niedergeschlagen, jedes Mal, wenn ich ihn auf meine Zukunft anspreche. Alle Teams auf einem akzeptablen Niveau hätten bereits den Daumen gesenkt, meint er.

»Was ist noch übrig?«, frage ich.

»Nur Mist«, antwortet er.

»Gut, dann lassen wir es auf einen Versuch ankommen.«

Mit Mist meint Gilles die kleinen Teams. Er warnt mich, dass diese Mannschaften schlecht organisiert sind, dass man dort den Durchbruch nur sehr schwer schafft und dass ich dadurch meine Karriere aufs Spiel setze.

»Bei diesen Teams kannst du dich nicht entwickeln«, sagt er.

»Ich versuche trotzdem mein Glück«, antworte ich. Es bleibt mir nichts anderes übrig.

Schließlich lande ich bei dem neu gegründeten belgischen Team Roland Van de Ven. Ich bekomme bescheidene 800 Euro Gehalt im Monat plus Prämien. Dafür kann ich mich aber ab sofort Radprofi nennen.

Meine neue wirtschaftliche Situation erlaubt es auch, dass meine Freundin Mette zu mir nach Luxemburg kommt. Sie findet eine Arbeit als Fußtherapeutin, und kurze Zeit später ziehen wir gemeinsam in eine neue Wohnung. Endlich Schluss mit feuchten Wänden, sich stapelndem Geschirr und nach Schweiß riechenden Trikots, die im ganzen Haus verteilt herumliegen!

Der belgische Radsport anno 1986 ist exakt das, wovor Gilles mich gewarnt hat: eine harte Schule und ein täglicher Überlebenskampf. Ins Team Roland Van de Ven zu kommen, ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Der Sponsor Roland ist eine belgische Orgelfirma, und die Mannschaft voller Neuprofis. Besitzer Guillaume Driessens, der den Spitznamen »Lumme« trägt, ist ein charismatischer Mann im Rentenalter und im belgischen Radsport alles andere als unbekannt. Zu den großen Zeiten der Legende Eddy Merckx war er dessen Sportdirektor.

Driessens führt das Roland-Team so, als ob wir uns noch in den 1960er-Jahren befänden. Es gelten immer noch die Tugenden aus den »guten alten Tagen«. Auf der Belgien-Rundfahrt, als wir zwei Etappen an einem Tag fahren müssen, trägt er uns auf, dass wir morgens, mittags zwischen den beiden Etappen und abends Rindersteaks essen sollen.

»Richtige Rennfahrerkost«, meint er.

Woher Driessens diese Art von Ernährungsplan für Radprofis hat, ist mir immer ein Rätsel geblieben. Aber wenn der Chef sagt, dass Steaks auf dem Speiseplan stehen, dann müssen wir eben Fleisch essen.

Driessens liebt es, Geschichten zu erzählen. Vom Krieg, von Helden und Schurken und der Art und Weise, wie man Radrennen gewinnt. Belgien ist eine Radsportnation mit Stars und Helden, und jeder Ort, der etwas auf sich hält, hat sein eigenes Radrennen. Als junger Fahrer muss man sich erst einmal beweisen, ehe man den Respekt der anderen einfordern kann. Also muss ich ohne zu murren für die anderen im Team fahren und mit dem Strom schwimmen. Wenn es um taktische und strategische Beschlüsse geht, zählt meine Meinung nicht. Ich höre zu, nicke, folge der Truppe und akzeptiere meinen Platz ganz unten in der Hierarchie.

Im Regenwetter auf belgischen Landstraßen kämpft man täglich ums Überleben. Unter diesen Bedingungen ist es sehr schwierig, seine Karriere in Ruhe zu planen. Kein Zweifel, dass so etwas abhärtet. Auf der anderen Seite kann man es auch als Zeitverschwendung sehen, wenn sich die Trainer-Betreuung auf ein paar unmotivierte Ratschläge am Mittagstisch reduziert. Vielleicht ist mein Bedürfnis nach einer führenden Hand, nach Coaching, größer als bei anderen im Team.

Das Gefühl, sich nicht zu 100 Prozent auf seine Teamkollegen verlassen zu können, macht das Ganze nicht einfacher. Jeder fährt für sich selbst, und Vereinbarungen werden nicht immer eingehalten. Star der Mannschaft ist der 29-jährige Belgier Ludwig Wijnants, der schon eine Etappe bei der Tour de France gewonnen hat. So etwas verleiht einem natürlich Respekt und einen gewissen Status.

Die Loyalität der belgischen Teamkollegen beruht einzig und allein auf deren eigener Situation in den einzelnen Rennen. Haben sie eine Chance auf den Sieg, tun sie alles, um sich meiner Unterstützung zu versichern. Doch wenn sie einmal für mich fahren sollen, weil ich in aussichtsreicher Position liege, verdunsten sie wie Tau in der Sonne.

Zum Glück habe ich mit Brian Holm und Jan Østergaard auch zwei dänische Teamkollegen, an die ich mich halten kann. Brian erweist sich als guter Kerl, zielbewusst und willig, das Spiel von Grund auf zu lernen. Er ist ein Teufelskerl, der im Gegensatz zu mir nicht so viel nachdenkt, sondern handelt. Er ist risikobereit, fährt seine Ellbogen aus, wenn es nötig ist, und folgt der Devise »Frechheit siegt«.

Ich dagegen bin zu nett, zu analytisch und denke zu viel nach. Wenn mir während eines Rennens eine Idee kommt, wie ich mich bis zum Schluss ganz vorne halten könnte, denke ich erst einmal darüber nach. Nicht einmal, sondern gerne auch zwei- oder dreimal. Habe ich mich dann irgendwann entschieden, befindet sich das Rennen bereits in seiner entscheidenden Phase und andere sind dem Feld längst davongefahren. Dementsprechend liegen meine besten Chancen in den Etappenrennen, bei denen ich schon Tage im Voraus planen kann. Gerade auf Bergetappen, wenn ich mal nicht für jemand anderen fahren muss, kann ich auf mich aufmerksam machen.

Auch Manager Driessens ist aufgefallen, dass ich mehr an meine eigenen Fähigkeiten glauben muss.

»Denk nicht so viel, Bjarne, fahr einfach«, sagt er dann immer.

Der andere Däne im Team, Jan Østergaard, ist insofern ebenfalls das genaue Gegenteil von mir. Er sagt, was er denkt, und scheut sich nicht, Kollegen, Konkurrenten und Sportdirektoren mit kontroversen Äußerungen vor den Kopf zu stoßen.

Wir verbringen viel Zeit miteinander in den Trainingslagern und treffen uns gemeinsam mit unseren Freundinnen auch privat. Gerade weil wir so verschieden sind, ergänzen wir uns ganz gut. Wir geben einander kontra, können ehrlich zueinander sein und trotzdem den Respekt bewahren.

Während meiner Zeit bei Roland mache ich auch Bekanntschaft mit den Kirmes-Rennen, einem belgischen Phänomen, das man durchaus als Wilden Westen auf zwei Rädern bezeichnen kann.

Jedes kleine belgische Dorf richtet so ein Kirmes-Rennen aus. Eigentlich ist es mehr ein Volksfest, bei dem nebenher auch noch Rad gefahren wird. Karussells, Buden, laute Musik, Fritten- und Waffelbuden überall. Das Publikum trinkt, isst und feiert.

Die Rennen gehen in der Regel über 150–170 Kilometer. Die Streckenführung ist meist zuschauerfreundlich auf 10–14 Kilometer langen Rundkursen angelegt. Die Straßen sind eng und gefährlich. Viele der kleinen belgischen Teams und Fahrer leben von diesen Kirmes-Rennen. Die Prämien sind gut und die Rennen zahlreich. Brian Holm kennt sich aus und bringt mir bei, wie ich solche Rennen zu fahren habe und nebenbei auch noch Geld verdiene. Er nennt es bezahltes Training.

Brian wohnt in Belgien und hat dort ein großes Netzwerk, was bedeutet, dass er weiß, mit wem wir uns zusammentun müssen, um eine Chance zu haben. Er studiert die Teilnehmerlisten und pickt jene lokalen Teams heraus, die möglichst viel dafür geben würden, um vor heimischer Kulisse zu gewinnen. Wir schmieden Allianzen mit ihnen, verhelfen den Lokalhelden zum Sieg, und deren Team bezahlt uns dafür.

Manche der Fahrer, die an Kirmes-Rennen teilnehmen, sind ziemlich außer Form. Doch trotzdem fahren sie in aller Regel die ersten 100 Kilometer wie außer Rand und Band, was mich wundert. Eines Tages klärt Brian mich auf.

»Du wirst geschockt sein«, warnt er mich.

Bei den Kirmes-Rennen gibt es so gut wie keine Dopingkontrollen, und das nutzen die Fahrer natürlich aus. Oft ziehen sie sich in Garagen von vor Ort ansässigen Fahrern oder Teamleitern um, und dort stehen ihnen dann auch diverse Mittelchen zur Verfügung. Meist Spritzen mit Amphetamin.

»Plötzlich können die dann Hunderte Liegestütz machen, mit Mülleimern Fußball spielen und sich wie die Wilden aufführen«, erzählt Brian.

Tatsächlich: Nach dem Umziehen sind viele Fahrer wie verwandelt. Auf 180 und mit Flackern in den Augen treten sie mit irrsinniger Kraft in die Pedale.

»Ich halte davon überhaupt nichts«, sagt Brian.

»Ich auch nicht«, antworte ich.

Die Kirmes-Rennen sind gefürchtet, weil so schnell gefahren wird. Oft liegt das Feld in der ersten Stunde des Rennens bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h. Doch dann werden viele Fahrer müde, sie lassen ihre Muskeln übersäuern und fahren unvorsichtig. Anscheinend lässt die Wirkung des Amphetamins nach etwa 100 Kilometern rapide nach.

Das Tempo sinkt. Manche Fahrer sind dann wie Luftballons, aus denen das Gas entweicht. Ein Blick durch das Feld, und man sieht sofort, dass mehrere in den Seilen hängen, nachdem sie die erste Hälfte des Rennens in einem Wahnsinnstempo gefahren sind.

Manchmal tauchen unangemeldet Dopingkontrolleure auf. Doch auch für diesen Fall ist vorgesorgt: 200 Meter vor der Ziellinie steht dann immer jemand und wedelt wie wild mit einer Fahne. Das ist das Zeichen, dass kontrolliert wird. Fahrer, die einen Dopingtest nicht bestehen würden, haben dann zwei Möglichkeiten: Entweder steigen sie schon vor der Ziellinie vom Rad und verduften, oder aber sie sprinten mit voller Fahrt 200–300 Meter über die Linie hinaus und tauchen dann in der Menge unter.

Selbst wenn die belgische Schule farbenfroh, lehrreich und einträglich ist – wohl fühle ich mich mit ihr nicht. Entsprechend schlecht sind meine Resultate. Als Roland für die nächste Saison plant, ist mein Name nicht auf der Liste. Die Sponsoren pumpen mehr Geld ins Team und wollen dafür auch größere Namen haben als irgend so einen unbekannten dänischen Helfer. Schon nach einem Jahr bin ich wieder ohne Vertrag.

Doch einmal mehr kommt die Rettung in letzter Sekunde in Form eines kleinen belgischen Teams. Ich nehme Verhandlungen mit dem Team Lucas auf. Obwohl: Verhandlungen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Denn Alternativen habe ich keine, und der Lohn ist überraschend gut.

Ohne groß nachzudenken sage ich Ja, obwohl mich mehrere aus meinem Umfeld warnen.

»Das ist eine Gangsterbande«, bekomme ich zu hören.

Den Hintermännern des Teams eilt der Ruf voraus, dass sie aber auch wirklich gar nichts im Griff haben und gerne Spielchen spielen, wenn sich die Lage zuspitzt.

Ich bekomme 1200 Euro im Monat. Zumindest theoretisch, denn die Löhne werden nur selten bezahlt. Ziemlich oft beschweren wir uns bei der Sportdirektion, dass das Geld mal wieder nicht auf unseren Konten ist.

»Das verstehen wir nicht. Wir bringen das in Ordnung«, wird dann immer versprochen. Doch nichts geschieht.

Nach mehreren Monaten ohne Gehalt ist meine Geduld am Ende. Der Sponsor des Lucas-Teams ist ein Möbelfabrikant, und in meinem Zorn über den ausbleibenden Lohn besuche ich die Geschäftsleitung der Firma.

»Ich will mein Geld.«

»Also das müssen wir jetzt wirklich mal geregelt bekommen.«

»Das habt ihr mir schon oft gesagt, ohne dass etwas passiert ist. Wenn ihr mich nicht bezahlen könnt, dann will ich wenigstens Möbel im entsprechenden Wert haben«, sage ich und zeige auf ein paar Stücke in ihrem Sortiment. Pflichtschuldig notieren sie sich, welche Möbel ich haben will, sollte das Geld wieder ausbleiben.

»Wir sind uns aber sicher, dass wir das auch so geregelt bekommen«, versprechen sie.

Einige Tage später fährt ein Umzugswagen vor meiner Wohnung vor.

Ich finde mich mit den Verhältnissen ab, beschließe aber, mir einen egoistischeren Fahrstil zuzulegen. Ich fange an, mehr an mich selbst zu denken, um mich so für andere Teams interessant zu machen. Eine große Chance ergibt sich unerwartet bei der Vuelta a España.

Das Lucas-Team fährt mit Rädern des spanischen Herstellers Orbea, weshalb viele spanische Fahrer in der Mannschaft sind. Der Start bei der Vuelta läuft verblüffend gut für uns. Einer unserer spanischen Fahrer gewinnt sogar eine Etappe, und plötzlich kennt der Optimismus keine Grenzen. Alle sind froh. Die Sponsoren, die Teamleitung und die Fahrer. Vielleicht haben wir ja doch das Zeug, um mit den Großen mithalten zu können.

Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Doch schon bei einem der nächsten Tage steigt unser Etappengewinner plötzlich aus dem Rennen aus, packt eilig seine Koffer und verschwindet.

Die Erklärung dafür folgt einige Wochen später, als das Resultat seines Dopingtests kommt, der am Tag des Etappensieges gemacht wurde. Positiv.

Nach seinem Ausscheiden fällt unser Team in sich zusammen. Einer nach dem anderen steigt aus, und nach zehn Etappen bin ich der letzte verbliebene Fahrer unserer Mannschaft im Feld.

Im Gesamtklassement spiele ich keine Rolle. Trotzdem will ich gute Leistungen abliefern, mit denen ich mich vielleicht für ein anderes Team empfehlen kann. Ich bin mein eigener Kapitän und brauche keine Erlaubnis mehr, meine Chance zu suchen. Doch mein Plan, die Vuelta zu meinem persönlichen Schaufenster zu machen, stößt beim Lucas-Team auf wenig Gegenliebe.

»Bjarne, findest du nicht, du solltest aussteigen, damit wir alle nach Hause können?«, fragt mich einer der Sportlichen Leiter.

»Kommt gar nicht in Frage. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, das Rennen vorzeitig zu beenden«, antworte ich energisch.

Zwei Tage später bekommt die Sportliche Leitung dann doch ihren Willen. Mit Bauchschmerzen wache ich frühmorgens auf. Im Laufe des Tages bekomme ich regelrechte Magenkrämpfe. Eine geheimnisvolle Vergiftung hat mich befallen und zehrt an meinen Kräften. Ich kämpfe, kann die Rundfahrt aber nicht beenden.

»Ich muss aufgeben«, sage ich einem der Teamchefs mit schmerzverzerrter Miene, während ich vom Rad steige.

»Das ist ärgerlich«, anwortet dieser. Ich zweifle, ob er das auch so meint.

Ich habe keine Beweise, doch bin ich überzeugt davon, dass diese Gangster mich vergiftet haben, um mich aus dem Rennen zu bugsieren. Nach diesem Erlebnis gibt es keine Zweifel mehr: Ich muss weg von diesem Team, und zwar schnell.

Nach zwei Jahren in der harten belgischen Schule ganz unten in der Hierarchie und mit bescheidenem Lohn habe ich auch das Gefühl, dass mein Lehrgeld jetzt langsam bezahlt ist.

Als ich das Team verlasse, stehen immer noch mehrere Monatsgehälter aus.

Der dänische Profi Kim Anderson ist ein Star im internationalen Radsport. Sein Wort hat Gewicht. Zweimal trug er auf der Tour de France für mehrere Tage das Gelbe Trikot und gewann dabei auch Etappen. So weit möchte ich es in meiner Karriere auch mal bringen.

Als das neue französische Team Toshiba aus den Resten der La Vie Claire-Mannschaft entsteht, legt Kim ein gutes Wort für mich ein.

»Du bekommst ein Jahr Zeit, dich zu beweisen«, sagen mir die Franzosen. Für die Saison 1988 unterschreibe ich einen Vertrag, Monatslohn: 1600 Euro. Für mich als 23-Jährigen ist es die Chance meines Lebens.

Star des Teams ist der Franzose Jean Francois Bernard, der 1987 den dritten Platz bei der Tour de France belegte und dabei ein Zeitfahren und die legendäre Etappe auf den Mount Ventoux gewann. Ein Schwergewicht der Branche. Ich soll Bernards loyaler Helfer sein, der ihn vor Attacken aus dem Feld beschützt.

Bernard fährt sehr stark – jedenfalls wenn er in Form ist – und befindet sich auf einem höheren Niveau, als ich es bisher gewohnt war. Die Verhältnisse bei Toshiba sind anders, als ich sie von den kleineren Teams kannte. Hier gilt es, sich gegen mehr Fahrer durchzusetzen und seine Chance zu suchen, wenn man nicht schon bald auf dem Abstellgleis landen will.

Wir nehmen an großen Rennen und Rundfahrten teil, die Teamkollegen sind tüchtig, und ich kann mich auf das Terrain vorbereiten, auf dem ich am besten bin. Jedoch bin ich zu schwer, zu unbeständig. Dementsprechend leicht fällt es den anderen Fahrern, sich von mir abzusetzen, vor allem, wenn das Tempo hoch ist.

Ich habe immer davon geträumt, am Giro d‘Italia teilzunehmen, und diese Chance bekomme ich bei Toshiba. Meine bisher größte Aufgabe als Radprofi.

Ich persönlich, aber auch das Team, haben hochgesteckte Ziele, als wir beim Giro antreten. Alles läuft nach Plan, als Jean Francois Bernard das Rosa Trikot des Gesamtführenden erobert.

Ist die Mannschaft erfolgreich, könnte das auch mein internationaler Durchbruch sein.

Bernard gewinnt drei Etappen und verteidigt das Rosa Trikot, bis das Unglück seinen Lauf nimmt. Er stürzt und verletzt sich so schwer am Rücken, dass er aufgeben muss.

Das ganze Team gerät in die Krise. Auf einer Bergetappe soll ich den deutschen Fahrer Andreas Kappes unterstützen, der in der Mannschaftshierarchie über mir steht. Doch Kappes geht es nicht gut und er liegt hoffnungslos hinter dem Feld.

Die Sportlichen Leiter fahren zu mir auf und sagen: