Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Im Jahr 1965 wird bei Leitz in Wetzlar eine Kamera mit der Seriennummer 10938xx gefertigt, die in der Photodrogerie einer deutschen Kleinstadt an einen Kunden verkauft wird, der sich dieses Meisterstück, eine Leica M3, zwar leisten, aber nicht wirklich glücklich damit werden kann. Zur gleichen Zeit entwickelt in dieser Drogerie ein fünfzehnjähriger Lehrjunge, eine Leidenschaft für die Photographie. Primär mit seinen Augen kann der Leser dessen provinzielle Welt der sechziger Jahre nicht allein durch den Sucher seiner vergleichsweise bescheidenen Kamera erleben. Von einer Leica kann er als Lehrling nur träumen; das Gewünschte liegt noch in der Ferne, verleiht aber gerade deshalb Flügel. Der Erstbesitzer der Leica sieht sich nach einiger Zeit genötigt, sich von dem teuren Photoapparat wieder zu trennen. Er gelangt im zweiten Kapitel nahezu unbenutzt, in die Hände eines freien Mitarbeiters einer Zeitung und hilft dabei einen kleinstädtischen Skandal aufzudecken. In einem Zeitraum von über fünfzig Jahren wandert die Messsucherkamera von Hand zu Hand, von Auge zu Auge. Sie befriedigt dabei entsprechend Alter, Beruf oder Interesse der jeweiligen Nutzer sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Student erlebt beispielsweise zusammen mit der Leica die unruhige Zeit an seiner Universität Anfang der 70er Jahre, bevor die Kamera einen Südamerikareisenden begleitet. Erzählt werden fiktive Lebensgeschichten einfacher Leute hinter und vor dieser außergewöhnlichen Kleinbild-Sucherkamera, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den Händen so bedeutender Photographen wie Henri Cartier-Bresson oder Ernst Haas Geschichte geschrieben hat und so zweifellos zu der Kameralegende schlechthin wurde. Eingebunden werden die Begebenheiten in den Kontext zeitgeschichtlicher Hintergründe mit zahllosen Bezügen zu zeittypischen Sorgen und Freuden, Problemen und Gepflogenheiten, Musiktiteln und literarischen Werken, politischen Ereignissen und Ideologien.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 906

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Geboren 1950 in Bad Sobernheim, studierte der Autor im Anschluss an das Abitur in Mainz an den Universtitäten in Bonn und Bochum. Es folgten nach dem Staatsexamen 37 Jahre Schuldienst an Gymnasien im Ruhrgebiet. Nebenberuflich photographierte und schrieb er etliche Jahre regelmäßig für Reisezeitschriften. Neben zahlreichen Veröffentlichungen in verschiedenen Photozeitschriften (Leica Fotografie, Photographie, Color Foto, …) und eigenen Ausstellungen in Aachen, Achern, Bremen, Essen, Karlsruhe, Kiel, Mainz, Tu¨bingen und Worms nahm er erfolgreich an vielen nationalen und internationalen Photowettbewerben teil.

***

Im Jahr 1965 wird bei Leitz in Wetzlar eine Kamera mit der Seriennummer 10938xx gefertigt, die in der Photodrogerie einer deutschen Kleinstadt an einen Kunden verkauft wird, der sich dieses Meisterstück, eine Leica M3, zwar leisten, aber nicht wirklich glücklich damit werden kann. Zur gleichen Zeit entwickelt in dieser Drogerie ein fünfzehnjähriger Lehrjunge, eine Leidenschaft für die Photographie. Primär mit seinen Augen kann der Leser dessen provinzielle Welt der sechziger Jahre nicht allein durch den Sucher seiner vergleichsweise bescheidenen Kamera erleben. Von einer Leica kann er als Lehrling nur träumen; das Gewünschte liegt noch in der Ferne, verleiht aber gerade deshalb Flügel.

Der Erstbesitzer der Leica sieht sich nach einiger Zeit genötigt, sich von dem teuren Photoapparat wieder zu trennen. Er gelangt im zweiten Kapitel nahezu unbenutzt, in die Hände eines freien Mitarbeiters einer Zeitung und hilft dabei einen kleinstädtischen Skandal aufzudecken.

In einem Zeitraum von über fünfzig Jahren wandert die Messsucherkamera von Hand zu Hand, von Auge zu Auge. Sie befriedigt dabei entsprechend Alter, Beruf oder Interesse der jeweiligen Nutzer sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Student erlebt beispielsweise zusammen mit der Leica die unruhige Zeit an seiner Universität Anfang der 70er Jahre, bevor die Kamera einen Südamerikareisenden begleitet.

Erzählt werden fiktive (Lebens)geschichten einfacher Leute hinter und vor dieser außergewöhnlichen Kleinbild-Sucherkamera, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den Händen so bedeutender Photographen wie Henri Cartier-Bresson oder Ernst Haas Geschichte geschrieben hat und so zweifellos zu der Kameralegende schlechthin wurde.

Eingebunden werden die Begebenheiten in den Kontext zeitgeschichtlicher Hintergründe mit zahllosen Bezügen zu zeittypischen Sorgen und Freuden, Problemen und Gepflogenheiten, Musiktiteln und literarischen Werken, politischen Ereignissen und Ideologien.

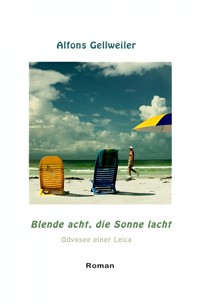

Alfons Gellweiler

Blende acht,

die Sonne lacht

Odyssee einer Leica M3

Roman

Erstes Kapitel

f 1,4

1965

Kein Bier während der Arbeitszeit. Wie oft hatte er das seinen Jungs schon gepredigt? Bei drei Fingern der linken Hand die äußeren Fingerglieder einfach weg. Und geblutet hatte er wie ein abgestochenes Schwein. Jetzt fiel Herbert für eine Woche aus. Mindestens. Wieso konnte der Geselle auch nicht aufpassen, wenn er mit der Kreissäge hantierte?

Mit einem flachen Stein und dem Ärmel einer Arbeitsjacke hatte er Herbert an der Innenseite des Unterarms sofort einen Druckverband angelegt und ihn ins Krankenhaus geschickt, nicht ohne ihm nachdrücklich zu raten, den Arm auf dem Weg zur Ambulanz in den Himmel zu strecken. Er selbst hatte einen dringenden Termin bei einem Kunden wahrnehmen müssen, konnte ihn also unmöglich ins Krankenhaus begleiten. Mit dem Wagen ging gar nicht. Der hätte ihm total die Sitzpolster versaut mit dem ganzen Blut. Von der Baustelle zum Krankenhaus waren es ja auch allenfalls zehn Minuten zu Fuß, nicht zu viel für einen gesunden jungen Kerl wie Herbert.

Und nach diesem Malheur dann der Besuch bei dem neuen Kunden. Unangenehme Krämerseele. Erbsenzählerei war das. Hatte den Kostenvoranschlag nicht akzeptieren wollen und versucht den Preis runterzuhandeln. Der war sowieso schon knapp kalkuliert. Er würde das heute Abend nochmal durchrechnen müssen. Ganz in Gedanken bog er, ohne den Blinker zu betätigen, in die Oberstraße ein, der schon recht tief stehenden Nachmittagssonne entgegen. Vor dem grellen Licht vermochten die abgeklappten Blenden seines VW Käfers 1200 De Luxe Erichs Augen nicht mehr hinreichend zu schützen. Erich Greulich fühlte sich unsicher hinter dem Lenkrad. Er musste die Augen zusammenkneifen, um den Lichteinfall weiter zu begrenzen und die Lichtempfindlichkeit der Augen herunterzufahren, wollte er sich die im Straßenverkehr geforderte Sehschärfe erhalten. Zu sehen war ohnehin wenig. Die freie Fensterfläche zwischen Blende und Armaturenbrett begrenzte das Sichtfeld für den 1,83 m großen Malermeister im Grunde auf den gewölbten Kofferraumdeckel des Volkswagens und einen halben Meter Kopfsteinpflaster vor der Stoßstange.

Entschieden zu wenig, um sich wohlfühlen oder gar in Sicherheit wiegen zu können. Ein höchst unangenehmer, plötzlich einsetzender Niesreiz beeinträchtigte zusätzlich sein Wahrnehmungsvermögen. Es waren weniger andere PKW oder LKW, auf die es zu achten galt. Es waren vor allem die Fußgänger und Radfahrer, die rücksichtslos die Straße für sich beanspruchten. Der motorisierte Verkehr war gering. Wer konnte sich schon ein Auto leisten zwanzig Jahre nach dem Ende des Krieges, zumal hier auf dem Lande am Rande des Mittelgebirges. Fast 5000 DM hatte ihn der Wagen gekostet. Dafür hätte jeder seiner beiden Malergesellen ein Jahr lang schuften müssen. Acht Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Ein Wagen fürs Volk war auch der Wolfsburger nicht. Daran war noch nicht zu denken. Nach Wohnung, Essen, Zigaretten und Bier blieb für die einfachen Arbeiter vom Lohn nicht viel übrig, nicht genug für De Luxe.

Verdammt, warum schiebt der Idiot denn jetzt sein Fahrrad plötzlich über die Straße? Hupe. Bremse. Ganz knapp vor den im Gegenlicht durch die Windschutzscheibe nur silhouettenhaft wahrgenommenen Beinen des Passanten brachte er den Käfer zum Stehen. Erich Greulich schlug sich mit der flachen rechten Hand an die Stirn. Ein Scheißtag ist das heute. Er musste nach seinem Abstecher in die Drogerie dringend noch bei Herbert zu Hause vorbei. Schauen, wie das mit den abgetrennten Fingern weiter gelaufen war. Und heute Abend dann die Unfallversicherung noch informieren. Aber das sollte keinen unnötigen Ärger geben. Mit Erwin, dem Leiter der nächsten Zweigstelle der Gesellschaft, würde er Einzelheiten notfalls beim Skatabend klären. – Wieso hält denn der Depp mit seinem Ford Barocktaunus hier mitten auf der Straße, um seine Einkäufe im Kofferraum zu verstauen? An der Bordsteinkante ist alles frei. Erich fluchte und hupte und würgte den Boxer im Heck ab, während er mit den Fäusten das Lenkrad bearbeitete.

Er parkte den Wagen in der Einmündung der Flur- in die Oberstraße direkt vor der Photo-Drogerie, wo er am letzten Donnerstag einen Film zur Entwicklung abgegeben hatte. Er war gespannt auf die Abzüge; Bilder von den beiden Kindern vor allem. Nachdem die Wagentür hinter ihm ins Schloss gefallen war, begab er sich, nicht ohne vorher ein paar Halbwüchsige, die auf der Straße Fußball spielten und die gegenüberliegende Einfahrt als Tor benutzten, nachdrücklich zur Vorsicht zu mahnen. Sein erst gestern von seinem Lehrjungen auf Hochglanz polierter schwarzer Käfer war gerade mal ein halbes Jahr alt. Er nahm die vier Stufen zur Drogerie selbstsicher mit nur zwei energischen Schritten, öffnete entschlossen mit der Linken die Tür, während er mit der anderen Hand seine Geldbörse aus der Gesäßtasche fischte, und eroberte den Raum, ohne dem ihn freundlich begrüßenden Lehrjungen im weißen Kittel Beachtung zu schenken.

Den kleinen Abschnitt der Tüte, in die man seinen Agfa Rollfilm vorige Woche versenkt hatte, fand er nicht in seinem Portemonnaie, er hatte ihn wohl zu Hause auf seinem Schreibtisch liegen lassen. Aber das sollte kein Problem sein. Karl Neumann, der Besitzer des Ladens, hatte zusammen mit ihm die Schulbank gedrückt, sie kannten sich, waren per Du, waren überdies beide im Fußballverein des kleinen Städtchens, wenn auch nur als zahlende Mitglieder. Der Lehrling hinter der Ladentheke, dem er sein Anliegen und sein Problem nun doch rasch darlegte, rief den Chef, der auch sogleich im blendend weißen Kittel aus seinem hinter dem Verkaufsraum gelegenen Büro herbeieilte und den ehemaligen Schulkameraden übertrieben freundlich begrüßte: »Grüß dich, Erich! Schön, dich zu sehen! – Schon Feierabend?« fragte er und fügte sogleich hinzu: »Ich muss noch ’ne Stunde bis halb sieben. – Anstreicher hätte man werden müssen.«

»Nun mach’ mal halblang, du Giftmischer. Du spürst doch gar nicht den Unterschied zwischen deinem Aufenthalt hier im Kaufladen und der guten Stube direkt darüber. – Dein pflichtbewusster Lehrling möchte mir ohne Berechtigungsnachweis meine Photos nicht aushändigen. Ich hoffe, du kannst da mal `ne Ausnahme machen. Du schuldest mir noch was für die Spickzettel, die ich dir bei der Rechenarbeit in der Achten ausgeliehen habe.«

»Doch nicht vor dem Jungen!«, scherzte der Drogist gespielt verlegen, während er so tat, als bitte er seinen Lehrling, der die Tüte mit den Abzügen und den Negativen schon aus der Schublade genommen hatte und in den Händen hielt, mit dem erhobenen Zeigefinger vor dem geschlossenen Mund um Verschwiegenheit. Karl reichte seinem Freund Erich nur etwa bis zur Schulter, und auch seinem Lehrjungen konnte er nicht ganz auf Augenhöhe begegnen. Die Haarpflegeprodukte, die er seiner Kundschaft anpries, schienen bei ihm selbst keine nachhaltige Wirkung zu zeitigen. Obgleich er letztes Jahr erst fünfunddreißig geworden war, lichtete sich sein dunkelblondes Haar schon merklich.

»Acht Abzüge 6x9cm, schwarzweiß, chamois, matt, mit Büttenrand.«

Herr Greulich betrachtete sich die Ergebnisse seiner photographischen Bemühungen, die er in den kräftigen Handwerkerhänden hielt, ohne rechte Begeisterung. Die Stirn hatte er in Falten gelegt, die Mundwinkel zeigten nach unten. Das wirkte alles etwas flau und teilweise nicht hinreichend scharf, insbesondere die Bildränder zeigten wenig Details, was besonders bei einem Photo, das seine Fünfjährige zusammen mit dem Ältesten auf einem Fahrrad zeigte, deutlich ins Auge fiel, einem Bild, von dem er nach der Aufnahme geglaubt hatte, dass ihm ein ganz besonderer Schuss gelungen sei. Das Gesicht der Kleinen im oberen Drittel des Bildes wirkte eher gespenstisch, denn kindlich unbeschwert.

»Das ist doch Murks, Karl. Die Bilder hätte ich ja besser mit dem Heizkörperpinsel malen können.«

Karl Neumann machte einen spitzen Mund. Er war spürbar angespannt. »Übertreibst du nicht ein bisschen? Ich weiß nicht, mit welchem Gerät du die Bilder aufgenommen hast, aber für die Unschärfen an den Bildrändern ist ganz sicher nicht Horst verantwortlich. Er hat deinen Film entwickelt und die Abzüge angefertigt.« An seinem Lehrling gewandt mahnte er diesen halb im Scherz, aber gleichzeitig und für den Kunden deutlich vernehmbar, beim nächsten Mal auf die richtige Papiersorte zu achten.

»Weiches Papier ist bei diesen eher flauen Negativen nicht die richtige Wahl, Horst. Hier hättest du mindestens normale oder auch harte Gradation wählen müssen. Beim nächsten Mal ziehe ich dir die Löffel lang und die Kosten fürs Papier vom Lohn ab.«

Horst war gerade sechzehn geworden und stand am Ende des ersten Lehrjahres. Er bekam keinen Lohn, sondern pro Monat 60 DM Ausbildungsvergütung, die er überdies zu Hause bei den Eltern gegen ein mickriges Taschengeld eintauschen musste. Die gelegentliche Arbeit im Labor machte ihm Spaß, eigentlich hätte er lieber eine Lehre zum Photographen oder wenigstens zum Photolaboranten absolvieren wollen. Aber in dem Städtchen mangelte es diesbezüglich an Ausbildungsplätzen; es gab nicht einmal einen ausgebildeten Photographen am Ort. Für die Bedürfnisse der ortsansässigen Lichtbild-Amateure war der Drogist zuständig, weshalb sich Horst nun im Rahmen seiner dreijährigen Ausbildung neben der Photographie vornehmlich mit Kräutern und Kosmetik, mit Chemikalien und Babynahrung und mit manch anderen Gegenständen, die ihn zum Teil nur mäßig interessierten, herumschlagen musste. Seine jugendlich vage, aber ehrliche Passion für die Photographie erklärte zweifellos seine Verlegenheit und sein Erröten in der Gegenwart des unzufriedenen Kunden. Die Kriterien bei der Wahl der Papiergradation waren jüngst Unterrichtsgegenstand in der Berufsschule gewesen, und in seinem Ausbildungsbetrieb hatte ihn ein älterer Kollege auch schon in der Praxis damit vertraut gemacht. Die Kassette mit dem normalen Papier war leer gewesen, und der Chef hätte das eigentlich wissen müssen. So war er im roten Licht der Dunkelkammer zu der Auffassung gelangt, dass er auf die weichere Sorte ausweichen sollte. Stotternd versuchte er das Missgeschick zu erklären. Chancenlos. Vor dem Kunden würde der Chef niemals eine Mitverantwortung übernehmen, da war es bequemer, den Auszubildenden, den Stift, dafür verantwortlich zu machen. Während Horst schweigend sich über die sicher witzelnd gemeinte Äußerung ärgerte, war der Chef längst wieder im Gespräch mit dem Kunden.

»Die unscharfen Bildränder und die Schwächen in der Detailzeichnung betreffend solltest du mal über eine neue Kamera nachdenken. Mit den Scherben, die in deiner derzeitigen offenbar verbaut sind – um welchen Photoapparat handelt es sich übrigens? – darfst du bessere Ergebnisse nicht erwarten. Natürlich erhältst du kostenlos bessere Abzüge auf einem härteren Papier, aber du wirst sehen, dass du auch damit am Ende nicht zufrieden sein wirst. Denk mal drüber nach. Wenn du die Photos in den nächsten Tagen abholst, reden wir mal unter guten alten Freunden über eine Neuanschaffung. Und eine neue Kamera lässt sich doch bestimmt auch nebenbei beruflich nutzen.«

»Ich habe die Agfa Clack von meinem Vater übernommen, als der sich was Besseres von Voigtländer gönnte. Ich hab’ mich nie besonders für die Photographie interessiert, und neben der Arbeit blieb immer wenig Zeit. Deshalb ist es bis heute dabei geblieben.«

»Agfa Clack ! Einlinser, Plastik, …! Das ist was für den Nachwuchs in photographischen Arbeitsgemeinschaften in der Schule. Die Plastikbox ist also die richtige Kamera für deinen Ältesten. Schenk sie ihm! Er wird sich freuen. Entscheide du dich für was Erwachsenes, für einen richtigen Photoapparat mit Adlerauge, der dich die nächsten Jahrzehnte begleitet. Zeiss, Rollei, Voigtländer, … Überleg’s dir! Eine Kamera ist ein Werkzeug, Erich. Arbeitest du mit Pinseln, die schrecklich Haare verlieren? Wir reden darüber beim nächsten Besuch, wenn du möchtest. Ein Photoapparat sollte Freude bereiten und uns ein angenehmer Begleiter sein, mit dem wir gern an Sonn- und Feiertagen beim Spaziergang mit dem Auto unsere Familie und die Verwandtschaft porträtieren. Kleinbild ist jetzt groß im Kommen, Erich. Sechsunddreißig Bilder auf einem Film, der nicht mehr kostet als dein Rollfilm, auf dem gerade mal acht Photos Platz haben. Ganz objektiv betrachtet sparst du also nebenbei mit einem neuen Photoapparat ’ne Menge Geld. Und wenn du dann noch an den Farbfilm denkst, dem die Zukunft gehört, werden die Vorteile noch offensichtlicher.«

Der Drogist schien ehrlich begeistert von seinen Worten und untermalte seine Überzeugungsarbeit mimisch und lebhaft gestikulierend noch, während er Erich, der sichtbar in Eile war, zur Tür folgte, um ihm diese ehrerbietig zu öffnen. Er versuchte dabei noch dem Freund im Kunden bekräftigend auf die Schulter zu klopfen, fasste aber mit der flachen Hand ins Leere, da Erich schon im Begriff war, die Stufen diesmal in einem Satz zu nehmen.

»Und denk dran, Erich! Die Welt ist bunt. Wer sollte das besser wissen als du, Malermeister?«, rief er ihm ermunternd hinterher.

Ja, die Welt war bunt, und er hasste es, wenn sein Werkzeug, mit dem er die Welt fortwährend noch bunter machte, nichts taugte. Mit minderwertigem Werkzeug konnte man nicht hochwertige Arbeiten ausführen. Mit diesem Gedanken im Kopf setzte er sich nach dem Verlassen der Drogerie in seinen Volkswagen, schloss gewohnt schwungvoll die Tür, drehte den Zündschlüssel, ließ, nachdem er den langen Schalthebel nach vorne gedrückt hatte, die Kupplung kommen, gab etwas Gas und setzte seinen Käfer langsam in Bewegung. Ein wenig eng ging’s ja zu (es gab weiß Gott geräumigere Fahrzeuge), aber Erich fühlte sich geborgen hier zwischen den überaus sparsam im Armaturen-Blech verstreuten Knöpfen und Instrumenten, dem luftgekühlten viertaktigen Leitinstrument im Heck und den so sorgsam abgedichteten Türen. Alles erschien ihm gut verarbeitet und vernünftig. Mit solchem Werkzeug konnte man arbeiten. ›Das liebt die Welt an Deutschland‹, dachte Erich und fühlte sich in diesem Moment als Liebender und geliebt.

So wie sein VW sollte auch eine neue Kamera sich anfühlen, qualitativ hochwertig, zuverlässig, vernünftig: Made in Germany. Und ein solches Werkzeug wollte er gern nebenbei auch beruflich nutzen und im Rahmen der Steuererklärung geltend machen. Dieser lohnenden Mühe wollte er sich unterziehen. Mehr und mehr berauschte ihn der Gedanke, während sein Blick auf einen an der heruntergeklappten Sonnenblende befestigten hübschen Schnappschuss seiner Kinder fiel: 6x9, schwarzweiß, chamois, matt, mit Büttenrand. Zum ersten Mal bemerkte er, dass das Bild zu den Rändern hin zunehmend in Unschärfe sich verlor. Diese Beobachtung bereitete ihm plötzlich Kummer und schmälerte ein wenig die Freude an seinen Lieben und das an sich wohlige Behagen, das ihn seit einigen Minuten umfing. Er würde in der nächsten Woche nicht nur die nachgebesserten Abzüge in der Drogerie abholen, flüsterte ihm eine innere Stimme, die den Fingerzeig des Photodrogisten offenbar ernster nahm, als ihm vielleicht gebührte.

Auf dem Nachhauseweg klingelte er bei Herbert, um sich nach dessen Fingern zu erkundigen. Mit einer Flasche Bier in der rechten und einem recht voluminösen Verband an der linken Hand öffnete ihm dieser unter Gebrauch seines Ellbogens die Haustür, deren Rahmen er nahezu ausfüllte.

»N’Abend Chef. – Rein in die gute Stube!«

»Nein, ich muss gleich weiter. Wollte nur mal kurz vorbeischauen. Mensch Herbert, dir schmeckt ja das Bier schon wieder. Das lässt hoffen. Hast du schlimme Schmerzen? – Was meinte der Arzt?«

»Schmerzen? Ach was, wir sind doch Indianer, Chef, wir kennen keinen Schmerz. Im Krankenhaus haben sie die Wunden gereinigt, alles fein zugenäht und den Verband angelegt. ›Gitarre kannst du wohl nicht mehr spielen‹, meinte der Doktor, ›aber den Pinsel kannst du sicher weiter schwingen.‹ Beim Apotheker am Marktplatz hab’ ich dann Penicillin geholt; mit dem Bier rutscht das Zeug besser«, erklärte Herbert lachend. »Wenn die Verpackung von der Hand runter ist, seh’ ich mit den abben Fingern aus wie der Müller-Karl, der Schreiner, Chef. Das ist praktisch wie ein Gesellenbrief. Da können wir die Türen und Fenster, die wir lackieren, auch gleich selbst bauen und anbieten. Wenn das mal kein Zugewinn für die Firma ist.«

Erich war beruhigt, dass zumindest Herberts Humor offenbar keinen Schaden genommen hatte, und er versprach ihm, dass er sich erstmal ein paar Tage in aller Ruhe von dem Schock erholen könne. Um die Anzeige des Arbeitsunfalls wolle er sich alsbald kümmern. »Ich mach mich dann mal wieder vom Acker, Herbert. Lass’ von dir hören, wenn es dir wieder besser geht!«

Seiner Frau erzählte er zu Hause erstmal nichts von seinem vom Drogisten ausgelösten inneren Kamera-Lichtbild auf dem Weg vom Entwickler zur Fixierung. Hilde würde das als albernes Hirngespinst abtun, wie sie es stets zu tun pflegte, wenn er mit der Zeit gehen und notwendige Neuanschaffungen tätigen wollte. Sie war manchmal ein bisschen sparsam und meistens auch zu verzagt.

Herberts Arbeitsunfall eignete sich entschieden besser als Gesprächsgegenstand beim Abendbrot. Seine Frau hatte schon von dem Unfall durch die Nachbarin erfahren. Deren Schwester arbeitete in der Ambulanz und war so immer gut informiert über den Gesundheitszustand der Einwohnerschaft des Städtchens. Ihr Mann konnte erfahrungsgemäß – obgleich Augenzeuge –vergleichsweise nur noch wenig Wissenswertes beitragen, aber ein wenig neugierig war sie schon auch noch auf seine Sparversion. Robert, sein Sohn, war geradezu begeistert, als er am Tisch von den amputierten Fingerkuppen, den Strömen von Blut, und nicht zuletzt von dem überaus selbstlosen und wirkungsvollen Erste-Hilfe-Einsatz seines Vaters, seinen blutstillenden Sofortmaßnahmen und seiner richtungsweisenden Haltung nach dem Unfall hörte. In Robert hatte er einen aufmerksamen Zuhörer, er wollte alles ganz genau wissen. »Wo sind die Finger? – Haben die sich noch bewegt? – Habt ihr die aufgehoben?«

Söhne mögen Sensationen und sie mögen es, wenn ihre Väter rechte Helden sind. Robert konnte diesbezüglich stolz sein.

Die kleine Schwester hingegen hatte den Tisch längst verlassen. Sie hatte sich mal mit einem Küchenmesser in den Finger geschnitten, als sie der Mutter beim Abtrocknen hatte helfen wollen; das Blut hatte ihr große Angst gemacht.

»Schade eigentlich, dass ich keinen Photoapparat dabeihatte, mit dem ich alles hätte schön dokumentieren können«, sagte Erich noch und hoffte dabei, dass steter Tropfen den Stein höhlen und er auf diese Weise Hildes Offenheit für seine photographischen Zukunftspläne positiv würde beeinflussen können.

***

Der Kurier des Labors brachte einen kleinen Stapel Phototüten mit den entwickelten Filmen und den Abzügen und Vergrößerungen in den Laden, warf sie zusammen mit dem Lieferschein schwungvoll auf die Theke und übernahm die neuen Tüten mit belichteten Filmrollen, die Horst ihm reichte.

»Dann bis nächste Woche!« rief der Drogistenlehrling dem Boten noch hinterher, der rasch Richtung Tür davoneilte. Horst schob aufgeregt die Tüten auseinander, suchte nach der mit seinem Namen, fand und öffnete sie sogleich, noch bevor er die anderen Umschläge mit dem Lieferschein abglich, um sie dann in die dafür vorgesehene Schublade alphabetisch einzusortieren, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Der Chef war nicht in der Nähe, da konnte die Arbeit auch fünf Minuten warten. Zu sehr war er gespannt, ob seine Photos was geworden waren.

Horst war nicht wirklich zufrieden, mit dem was er sah. Das erste Photo zeigte den Schuhmacher der Stadt, einen alten Bekannten, den er häufiger besuchte, im Innern seiner Werkstatt vor der Aufputzmaschine. Es wirkte etwas unscharf, war ein bisschen verwackelt. Für die Kodak Instamatic gab es keine höher empfindlichen Filme und die vierzigstel Sekunde konnte schon recht lang sein, wenn man aus der Hand photographierte. Horst wusste das aus dem Unterricht in der Berufsschule, wusste aber nicht, wie er mit seinem schlechten Werkzeug etwas dagegen ausrichten sollte; Blitzlicht mochte er nicht, es ließ insbesondere die Gesichter unnatürlich erscheinen. Außerdem waren die Blitzwürfel für den Apparat teuer.

Aber die Verwacklungsunschärfe war es nicht in erster Linie, die ihn störte. Das nur 9x9 cm große Porträt wirkte einfach nicht lebendig, es erzählte nichts von der Bedeutung, die der alte Mann für ihn hatte. Es erzählte nichts von dessen Arbeit, nichts vom Geruch in der Werkstatt, den Horst so sehr mochte, nicht einmal den festgebackenen Schmutz auf der Schürze konnte man hinreichend erkennen. Die von der Kamera aufgezeichnete Realität hatte im Grunde wenig zu tun mit seinem Erleben während seiner Aufenthalte in der Werkstatt des Alten, mit der Zeit, die er dort in der Lindengasse verbracht hatte. Das Photo war ihm nicht besonders gelungen. Auf einem zweiten Photo aus der Werkstatt arbeitete der Schuhmacher an der Nähmaschine. Scharf! Aber auch das allenfalls eine Annäherung an die von ihm erlebte Wirklichkeit; hier deckten sich seine Erinnerung an Person und Ort und der nun vor ihm liegende Ausschnitt nicht; es fehlte das Umfeld und damit das Atmosphärische. Das konnte man, das musste er besser machen. Er wollte gern ausdrücken, was er beim Schauen erlebte. Unscharf ahnte Horst aber schon auch gleichzeitig etwas von der grundsätzlichen Diskrepanz zwischen photographischem Abbild und dem persönlichen Erleben in Raum und Zeit. Er sah sich die anderen Bilder an. Das nächste hatte er beim Küfer des Ortes aufgenommen. Es zeigte seinen Opa beim Biegen der Dauben über dem Feuer. Das gefiel ihm schon besser. Vielleicht lag es daran, dass die Flammen, obgleich photographisch eingefroren, sich zu bewegen schienen. Den Großvater selbst hatte er nicht so gut erwischt. Er schaute etwas steif in die Kamera, hatte für den Moment des Auslösens die Arbeit unterbrochen. Das übrige Dutzend Farbvergrößerungen zeigte seine Eltern, seine jüngere Schwester, seinen Freund, ein paar Landschaften der näheren Umgebung und seine Kaninchen. Fünf Photos waren nicht vergrößert worden, da man sie im Labor offenbar als zu unscharf oder falsch belichtet eingestuft hatte. Auch diese misslungenen Photos verbreiteten paradoxerweise eine gewisse Zufriedenheit, musste er doch dafür immerhin nicht zahlen. Farbvergrößerungen machten sie nicht im hauseigenen Labor der Drogerie. Die Filme wurden immer abends von einem Kurier eines Großlabors abgeholt bzw. gebracht. Einszwanzig kostete eine Farbvergrößerung (zehn Prozent Mitarbeiterrabatt gingen noch runter). Für Horst, der mit zwanzig Mark Taschengeld im Monat auskommen musste, war das eine Menge Geld. Er konnte sich dieses gelegentlichen Luxus nur leisten, weil er neben seiner Berufstätigkeit noch Zeitschriften austrug oder kleinere Gelegenheitsarbeiten erledigte. Um sich die Kodak Instamatic kaufen zu können, hatte er eine Lok seiner Eisenbahnanlage an einen Freund verkaufen müssen. Eine gute Märklin-Lok für einen solches Knipskästchen. Da war noch ein bisschen Geld übriggeblieben, aber es war trotzdem kein vorteilhaftes Geschäft für ihn gewesen. Aber da gab es diesen geradezu zwanghaften Drang zu photographieren, dem er sich nicht länger hatte widersetzen können. Über die Preise für Filme, Entwicklung und Vergrößerungen hatte er sich beim Kauf noch keine Gedanken gemacht. Für die Familienbilder konnte er sich vielleicht bei den Eltern noch einen kleinen Zuschuss erstreiten.

»Und, wie sind deine Photos geworden, Horst?«

Horst erschrak. Er hatte seinen Chef nicht kommen hören, während er seine Bilder in Augenschein genommen hatte.

»Geht so. Bin nicht so zufrieden«, stotterte er verlegen und steckte die Aufnahmen rasch in die Tüte zurück.

»Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.«

»Ja, aber diese Instamatic … Es liegt auch an der Kamera. Die taugt nichts.«

»In zwei Jahren bist du mit der Ausbildung fertig und verdienst richtig Geld. Dann kannst du dir was Besseres leisten. Bis dahin musst du wohl noch von einer richtigen Kleinbildkamera träumen«, meinte Horsts Chef süffisant und fügte triumphierend lächelnd hinzu: »Vorher solltest du allerdings noch die Photoarbeiten der Kunden einsortieren und den Lieferschein überprüfen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.«

Horst senkte den Kopf. Irgendwer hatte ihm beigebracht, dass Herren dies von ihren Untertanen erwarteten; gleichzeitig aber regte sich zaghaft Widerspruch. Nein, er war unglaublich wütend. Wütend auf sich selbst und auf das selbstgefällige Gehabe vom Neumann. ›Arschloch‹, dachte er und begann damit, die Phototüten entsprechend den Namen der Kunden gewissenhaft alphabetisch in die dafür vorgesehene Schublade einzusortieren. Er hatte den Chef, bevor er die Instamatic bestellt hatte, nach einem der älteren Kameramodelle, die in der Vitrine lagerten und die sicher niemand mehr kaufen würde, gefragt, hatte auf einen guten Sonderpreis, der für ihn akzeptabel gewesen wäre, gehofft. Fehlanzeige. Listenpreis minus zehn Prozent Mitarbeiterrabatt. Die Liste hatte schon seit Jahren keine Gültigkeit mehr, da die Kameras längst nicht mehr produziert wurden. So ein Schwachsinn! In zehn Jahren ständen die alten Photoapparate immer noch in der Vitrine, dann im Grunde wertlos. Da fand sich eine Franka Solida 6x6 Klappkamera mit Faltbalgen und Schneider Objektiv. Solche Balgenkameras kaufte heute kein Mensch mehr. Aber Horst wusste aus einem älteren Exemplar des Deutschen Fotokatalogs, den er aus der Drogerie mit nach Hause hatte nehmen dürfen, dass das eine richtig gute Kamera war, nur eben nicht mehr modern und deshalb zum Listenpreis im Laden unverkäuflich. Die hätte er gern gehabt. Listenpreis 120 Mark. Auch nach Abzug der Mitarbeiter-Prozente immer noch zu viel für ihn. 50 Mark hätte er wahrscheinlich irgendwie bei Eltern, Onkel, Tanten, Opa usw. locker machen können.

»Der Geizige hängt sich auf, um das Pulver zu sparen«, hatte der alte Solnheimer das kommentiert. Er hatte dem Schuhmacher vertrauensvoll davon erzählt. Horst hatte das Sprichwort nicht sofort verstanden, aber später begriffen, dass sich sein Chef gegebenenfalls einen Strick wohl ausleihen würde.

Horst nahm sich Zeit. Nach dieser angenehmen Tätigkeit kam richtige Arbeit auf ihn zu. Er musste ins Chemikalienlager und dort Natriumhydroxid aus einer großen Tonne mit einer Schaufel in handliche Halb-Kilo-Beutel füllen, diese auswiegen, möglichst luftdicht verschließen und etikettieren. Natriumhydroxid war bei Hausfrauen sehr beliebt, um auch scheinbar hoffnungslos verstopfte Abflüsse auf chemischem Wege zu reinigen. Die Arbeit mit dem Ätznatron war unangenehm und nicht ganz ungefährlich. Der unvermeidlich entstehende Staub beim Abfüllen löste starken, sehr unangenehmen Hustenreiz bei ihm aus. Mit der Feuchtigkeit in den Atemorganen reagierte der Stoff zu Natronlauge. Augenkontakt mit der Chemikalie war aus dem gleichen Grund nicht minder gefährlich. Über chemische Reaktionen, über Eigenschaften und Gefahren wurden sie in der Berufsschule hinreichend aufgeklärt und auch darüber, wie man vorbeugend mit dem Ätznatron umging: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz und Schürze waren Pflicht bei der Arbeit mit Chemikalien dieser Art. Handschuhe gab es in Horsts Lehrbetrieb. Im Übrigen aber wurden die realitätsfernen Theorien, die Fachbücher und Berufsschullehrer zu vermitteln suchten, im Lehrbetrieb generell von oben belächelt, als viel zu zeitraubend kritisiert und ganz und gar nicht geschätzt. Wer den Umgang mit Salzsäure oder Schwefelsäure ohne Schutzbrille und Atemschutz sicher beherrschte, dem konnte auch eine gleichermaßen stark ätzende Lauge nichts anhaben. Übung macht den Meister. Dass Horsts Chef wirklich sehr sicher war, wenn es darum, ging Flüssigkeiten auch ohne Trichter von einer großen Flasche in einer kleinere zu schütten, schien ihn in seiner Skepsis gegenüber Schulweisheiten zu bestätigen. Die Löcher, die auch kleine Spritzer gängiger Säuren und Laugen in Horst Arbeitskleidung fraßen, ärgerten Horsts Mutter allerdings gewaltig, musste sie doch hin und wieder seinen Kittel oder auch schon mal ‘ne Hose flicken. Und sie machte dann auch gelegentlich ihrem Unmut Luft: »Kannst du nicht besser aufpassen bei der Arbeit?«

Horst übte noch. Er stand erst kurz vor dem zweiten Lehrjahr, wog weniger als der Salzsäureballon, den er regelmäßig zusammen mit einem Lehrmädchen stemmen musste, und hatte bei seiner Einstellung dem Chef geloben müssen, dass er sich von arbeitsrechtlichem oder gar subversivem gewerkschaftlichem Gedankengut fernhalten wolle. Sein Vater hatte stellvertretend für den Sohn bei der Forderung zustimmend genickt. Horst war damals gerade mal vierzehn Jahre alt und hatte keine Ahnung, was genau damit überhaupt gemeint sein könnte, aber er war klug genug zu schweigen.

***

Folgte man vom Marktplatz des Städtchens der Torstraße Richtung Bahnhof und bog nach etwa hundertfünfzig Metern nach rechts ab, gelangte man in den Lärchenweg, der einen Bogen nach links beschrieb. Nach weiteren dreißig Metern lag rechts ein kleiner von einer Linde beschatteter Platz, der den Beginn der Lindengasse markierte. Linker Hand betrieb ein Schuhmacher seine Werkstatt. Die Lindengasse selbst war eine schmale Gasse. Da zwei Autos – es waren vereinzelt auch noch Fuhrwerke unterwegs – nur sehr schwer einander passieren konnten, hatte man die Gasse zur Einbahnstraße erklärt. Die sie begrenzenden Häuser, allesamt Wohnhäuser, zweigeschossig, niedrig, eng, zum Teil noch ohne Toilette innerhalb des Gebäudes, stammten aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und hatten damals Handwerkerfamilien als Wohn- und Arbeitsstätte gedient. Mit dem Niedergang vieler Handwerke und der zunehmenden Auslagerung der Produktion in kleine Fabriken änderte sich die Nutzung der Gebäude, sie waren nur mehr Wohn- und Schlafstätten. Die verbliebenen, überwiegend älteren Bewohner, waren reinlich, kümmerten sich sehr um die Erhaltung der Gebäude, aber für kostspielige Renovierungsarbeiten fehlte ihnen einfach das Geld. Da sie alle bemüht waren, vor ihrer eigenen Tür zu kehren, hinterließ die Straße insgesamt einen sauberen Eindruck. Die Menschen waren bescheiden, hatten oft schon von ihren Eltern gelernt, sich einzurichten im Mangel, welcher für die meisten hier allerdings teilweise aufgewogen wurde durch vertraute Nachbarschaften. Man kannte sich und grüßte sich. Es gab nicht viel, was man nicht voneinander wusste. Man half sich aus, soweit man dazu in der Lage war. Die Lindengasse war weit entfernt davon, als ein Idyll gelten zu können. Weder erschien die Architektur besonders pittoresk (hätte sich jemals ein Tourist hierhin verirrt, was hätte ihn nostalgisch stimmen, was hätte er photographieren sollen?), noch waren seine Bewohner von besonderer Empathie oder gar von Altruismus durchdrungen. Neid und Missgunst waren hier zwischen Keller und Dach ebenso zu Hause wie anderswo. Die Gasse war den Bewohnern Territorium, innerhalb dessen sie Bedeutung hatten, das ihnen die Orientierung erleichterte und eine gewisse Sicherheit bot. Das ist weiß Gott eine ganze Menge und keineswegs zu unterschätzen.

***

»Mit der Leica M3 tätigst du eine lebenslange Investition in perfekte Photographie, mein Lieber. Natürlich kannst du auch mit einer Voigtländer oder einer Zeiss Ikon brillante Photos machen, aber möchtest du überdies auch eine brillante Kamera, kommst du an einer Leica nicht vorbei.«

Seit gut einer Stunde ließ sich Erich fachkundig von Karl hinsichtlich der Anschaffung eines neuen Photoapparates beraten. Während der letzten Viertelstunde war die zunächst überaus sachkundige Aufklärung allerdings ein wenig gekippt und zunehmend von euphorischem Schwärmen abgelöst worden. Von einem technischen Meisterwerk wurde nunmehr gesprochen, von der Großartigkeit dieser Messsucher-Legende, von Ingenieurskunst, von Genialität, von einem Juwel gar war zuletzt die Rede. Dabei war es gar nicht der Drogist gewesen, der die Rede auf dieses Wunder aus Wetzlar gelenkt hatte. Der Freund hatte zunächst sehr sachlich über unterschiedliche Kameratypen und Objektive, über die Bedeutung von Belichtungszeit und Blende, über Entfernungsmessung und Lichtstärke, über Zeiss und Voigtländer dergestalt referiert, dass Erich am Ende rein mental nicht mehr so recht folgen konnte, vergleichsweise unterbelichtet dreinschaute neben dem sicher fünfzehn Zentimeter kleineren Schulfreund und daher dem Gespräch eine andere Richtung zu geben sich genötigt sah, um so einen als unangenehm erlebten Spannungszustand aufzuheben.

»Was hältst du eigentlich von einer Leica, Karl?«, so seine eher unbedarfte, an sich harmlose Frage, die von seinem Gegenüber allerdings keineswegs mit der Leichtigkeit angenommen wurde, wie Erich sie ins Spiel gebracht hatte.

»Das ist natürlich ganz etwas Anderes. Da sprechen wir allerdings nicht mehr über VW Käfer oder Kadett, sondern über Mercedes-Benz, um’s mal auf einen halbwegs passenden Vergleichspunkt zu bringen.«

Den den Volkswagen betreffend durchaus despektierlichen Unterton der Äußerung bekam der Malermeister gottlob nicht mit; derartige Feinheiten wurden gerade gänzlich überlagert von dem, was sich auf der Bühne vor ihm ereignete. Karl war, als er dies äußerte, ein wenig gewachsen hinter der Theke, was seinen nun folgenden Worten den Nachdruck verlieh, dessen seine überschwängliche Rede und seine übrige Körpersprache eigentlich gar nicht mehr bedurft hätten. Der Drogist war sichtlich aus dem Häuschen. Er pries in höchsten Tönen das edle Erscheinungsbild, den großen Sucher und die präzise Scharfeinstellmöglichkeit. Er schwärmte leidenschaftlich von der soliden Verarbeitung, dem leisen Verschlussablauf und von den besten Objektiven überhaupt. Und er bedauerte, dass er selbst sich weder einen Mercedes noch diese Herrlichkeit würde leisten können, versicherte aber, dass er sie gern für Erich bestellen würde, wenn dieser sich etwas für die Ewigkeit und auch für die Zeit danach anschaffen wolle.

Erich war sichtlich beeindruckt von der glühenden Rede des fachkundigen Freundes und es beschlich ihn das sichere Gefühl, dass diese Kamera seinen Bedürfnissen vermutlich am nächsten kam. Die Erklärungen vorher hatten ihn vor allem verunsichert. Belichtungszeit, Blende, Zentralverschluss, … Das alles verwirrte ihn unnötig, er wollte doch nur photographieren. Leica: Das klang nach Camera, davor aber nach Leichtigkeit.

Erich war nicht unvorbereitet in der Drogerie erschienen. Sein älterer Bruder, Mitglied im örtlichen Photoclub »Blende acht«, hatte ihm schon ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.

»Auf alle Fälle Leica-Format 24x36mm«, hatte er empfohlen, »gutes, lichtstarkes Objektiv mit Naheinstellung bis 50cm, vielleicht sogar Wechselobjektive, Entfernungsmesser, …«

Martin war schnell in Fachsprache verfallen, die Erich zwar hören, aber nicht wirklich verarbeiten konnte, da er mit der Begrifflichkeit nicht genügend vertraut war. Was zum Beispiel war Lichtstärke und wozu sollte sie gut sein? »Und lass dir nix Billiges andrehen, Qualität hat ihren Preis.«

Die gängigen Fabrikate hatte er genannt, ohne ihn aber diesbezüglich zu stark zu beeinflussen. Diese Vorbereitung kam Erich jetzt zugute. Ganz locker und mit Kennerblick konnte er seinem Gegenüber, dem Drogisten, Fragen stellen und so den Nachweis erbringen, dass man ihn nicht über die Theke ziehen konnte.

»Wie sieht es mit Entfernungsmesser aus? Und wie mit Wechselobjektiven?«

»Da liegst du mit der Leica goldrichtig. Sie ist mit der Möglichkeit, die Objektive zu wechseln, für die Zukunft bestens gerüstet. Entfernungsmesser inklusive.«

Entfernung war klar, er musste auf den Baustellen auch die Räume ausmessen, um die Zahl der Tapetenrollen zu berechnen. Mit Messen kannte er sich aus. Aber die Frage nach dem Sinn eines Objektivwechsels hatte sich Erich gar nicht gestellt, da hatte er auf den Bruder vertrauend einfach mal gepokert und gleich einen Volltreffer gelandet. Das Gespräch schien ihm nun schon deutlich mehr im Gleichgewicht. Wenn man bei der Leica die Objektive wechseln konnte, hatte er ja kaum noch eine andere Wahl, dann war sie ja wohl für seine Bedürfnisse optimal. Erich entschloss sich ins kalte Wasser zu springen.

»Was soll denn das gute Stück kosten?«

Gedankensprung und Tonfall ließen das weniger als eine Frage denn als eine Frage der Ehre erscheinen. Beim Drogisten musste die Botschaft denn auch recht unzweideutig ankommen: Die leiste ich mir, der Preis spielt keine Rolle. Karl wusste die Feinheiten in der Intonation seiner Kunden zu deuten, er hatte das Geschäft von der Pike auf gelernt, so dass ihm sofort klar sein musste, dass der offizielle Listenpreis hier die richtige Ausgangsbasis für ein Geschäft sein konnte. Er würde nicht seine Preisnachlässe an den Kunden weitergeben müssen, zumindest nicht in voller Höhe. Es versprach ein gutes Geschäft zu werden, bei dem beide Seiten zufrieden sein würden. Der Kunde bekam, was dessen Augen sich offensichtlich sehnlichst wünschten, und er konnte bei einer sehr ordentlichen Gewinnspanne großzügig dem Freund ein paar Farbfilme gratis obendrauf legen, zumal ja die aus der Handelsspanne resultierenden Einnahmen bei der Entwicklung der Filme und den Vergrößerungen die Selbstkosten derselben mehr als ausgleichen würden. Solche Rechnungen waren ihm geläufig, dafür brauchte er nicht lange und dafür brauchte er auch keine Spickzettel mehr wie damals, als sie beide zusammen noch die Schulbank gedrückt hatten.

»Für den Einzelhandel sind die Listenpreise von Leica leider absolut verbindlich, da gibt es den Preis betreffend keinen Spielraum.« Während er sich dergestalt äußerte, blätterte er in der Preisliste und fand überraschend schnell zunächst das Gehäuse der M3 und auch ein passendes Normalobjektiv.

»Knapp 1000 Mark wollen die in Wetzlar für ihre Leica M3 und das Summicron 1:2/50mm. Das ist nicht ganz billig, Meister, aber ganz sicher ist es gut angelegtes Geld.«

Horst, der zuvor für den Chef die Preisliste aus dessen Büro geholt hatte, überschlug im Kopf, wie lange er für dieses Meisterstück wohl würde sparen müssen. Er kam schließlich zu dem Ergebnis, dass er zurzeit schon glücklich wäre mit den fünf Farbfilmen, die der Chef dem Kunden kostenlos überlassen wollte, wenn dieser sich zum Kauf entschließen würde. Und Erich entschloss sich schnell. Im Grunde hatte er sich längst entschlossen, dieses silberne Schmuckstück, das sich ihm im Firmenprospekt in Front-, Rück- und Draufsicht präsentierte, verbindlich zu bestellen. Die Photos im Prospekt ließen überdies keinen Zweifel aufkommen, dass mit dieser Leica das Photographieren zu einer wirklichen Freude würde.

Zwei bis drei Wochen sollte es etwa dauern, bis er die Kamera in echt ans Auge halten und sein Eigen nennen könne, versicherte ihm Karl.

Erich war glücklich, aber ein klein wenig beunruhigt schien er auch. Es war dieses plötzlich einsetzende Gefühl, das Richtige zum falschen Zeitpunkt entschieden zu haben, das ihn beschlich und beschämte. Er vertraute Karl an, dass er dringend noch ein kleines Geschenk für Hilde besorgen müsse, ob er da nicht eine Idee habe oder gar ein bisschen behilflich sein könne. Karl musste instinktiv spüren, dass es hier nicht um Hildes Geburtstag ging. Er ahnte, dass er dem Freunde würde helfen können, weil er wusste, weshalb jüngere Frauen vor allem die Drogerie besuchten. »Ich weiß natürlich nicht, was Hilde nachts zum Schlafen trägt, Marilyn Monroe jedenfalls trug zum Schlafen nur ein paar Tropfen Chanel Nr. 5 auf, Erich. Mit diesem Parfum zumindest könnte ich dir weiterhelfen. Ich versichere dir, im Grunde ist es mit Chanel Nr. 5 wie mit der Leica, nicht ganz billig, aber jeder Tropfen ist den Preis wert, ehrlich Erich.« Während er diese Worte dem Freunde flüsterte - der Lehrbub musste ja nicht alles mitkriegen - geleitete er ihn beinahe fürsorglich und mit einem gewinnenden Lächeln in den gegenüber liegenden Teil des vergleichsweise großen und modern eingerichteten Ladens, der den Düften und der Kosmetik vorbehalten war. Seinem Freund Erich schien es finanziell gut zu gehen, dachte er, während sie, jeder auf seine Weise freudetrunken den Laden durchschritten. Seine Zungenspitze wanderte zwischen den Lippen.

***

Horst tauchte ein in den Duft der Schuhmacherwerkstatt. Während die Türglocke verklang, umfing ihn dieses Behagen, das er immer spürte, wenn er diesen Raum betrat, der zugleich als Werkstatt und Laden diente. Links am Fenster im Licht standen die Maschinen, daneben an der Wand die Werkzeuge, darunter ein kleiner Arbeitstisch mit Schemel. Rechts im schummrigen Licht einer von der Decke baumelnden Glühbirne ein sehr einfacher Tisch, auf dem sich allerlei Plunder – Papiere, Stifte, Couverts und Schächtelchen – türmte, und der dem alten Solnheimer als Theke diente. Der Meister selbst war offenkundig nicht da, was Horst nicht weiter überraschte, ging der doch häufiger schon mal raus, um bei einer Zigarette mit einer der Nachbarinnen, die vielleicht gerade die Betten zum Lüften auf die Fensterbank legte, einen Plausch zu halten oder auch rüber zur Brennerei in einer Seitengasse, wo er sich gern hin und wieder einen Korn genehmigte. Da die Tür unverschlossen gewesen war, würde die Abwesenheit des Inhabers nur von kurzer Dauer sein. Horst wusste das. Die Kundschaft wusste das. Etwaige Lieferanten wussten das. Wer sonst sollte den Raum betreten? Also warum ihn aufwändig verschließen?

Neben Maschinen und Tisch gab es noch einen alten Bürostuhl, der wer-weiß-woher stammte und hier bei einem Handwerker ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkte, der aber dem Schuhmacher während der Arbeitspausen als Sitzgelegenheit diente. Für die Kunden, es waren oft ältere Leute, gab es einen Schemel, so sie sich ausruhen oder einfach mal ein längeres Schwätzchen halten wollten, und das wollten eigentlich alle. An den ehemals weißen Wänden fand sich ein Kalender, daneben hingen der kalligraphisch gestaltete Meisterbrief, der beurkundete, dass Herr Heinrich Solnheimer 1933 die Meisterprüfung im Schuhmacherhandwerk abgelegt hatte, gefolgt von drei Schwarzweißphotographien, die den Meister zeigten. Eine Uhr gab es nicht im Raum. Zeit war kein knappes Gut, das man sorgsam hätte zerstückeln und einteilen müssen. Wer sich hierhin begab, konnte großzügig damit umgehen, ohne deshalb als verschwenderisch zu gelten, denn hier wurden den Besuchern zahllose Minuten mit Worten und Sätzen, mit Erinnerungen, Abschätzungen und Vorhersagen, mit Anekdoten und Witzen und mit ernsten und heiteren Erzählungen entgolten. Wie oft hatte Horst schon auf dem Schemel gesessen und den nicht selten mit einem Augenzwinkern dargebotenen Geschichten des Alten gelauscht oder seinen Rat gesucht. Hier, wo der Geruch von Leder und Leim im Raum sich vermählten und Flucht- und Tagträume zeugten, hatte ihm jemand zugehört, wenn er am Leid in der Schule und dem widerlichen Verhalten und der Dummheit einzelner Lehrer verzweifelte. Das genügte. Mehr brauchte Horst meist nicht, um die oft quälenden Vormittage abzuhaken. Der Vater zu Hause wollte Derartiges nicht hören. Wenn er abends sichtlich erschöpft und müde von der Akkordarbeit fragte, wie es denn in der Schule gewesen sei, wollte er Erfolgsmeldungen hören und im Übrigen seine Ruhe haben. Seine Kinder sollten es zu etwas bringen, ihnen sollte es besser gehen als ihm. Aber wie konnten stumpfsinnige Pauker Schüler weiter bringen im Leben? Nach vorn träumen war in Elternhaus und Schule gleichermaßen verboten. Träumen war Müßiggang und Müßiggang aller Laster Anfang. Nach vorn träumen aber konnte er hier, gar nicht so weit vom engen, sicheren häuslichen Stall entfernt. Sein schusternder Freund war rumgekommen in der Welt. Horst hatte die Orte, die Herr Solnheimer erwähnt hatte, vergessen. Er war nach seiner Lehrzeit gewandert, hatte eine Weile in Prag gearbeitet, später irgendwo in Süddeutschland gelebt, und war dann nach Torheim gekommen und geblieben. Seine Erzählungen schmeckten nach Mut und Ferne, die seines Vaters dagegen meist nach Sicherheit und Strenge. Bei den Ratschlägen seines Vaters folgten auf unterlassenes Handeln fast immer Strafen, die Ratschläge, die man ihm hier mit auf den Weg gab, waren eher dergestalt, dass sie nicht Schläge, sondern Erfolge in Aussicht stellten.

Horst fühlte sich in seiner Familie wohl, aber er brauchte Fluchträume. Bücher konnten ihm solche Fluchträume sein, auch die sanfte Hügellandschaft seiner Heimat, die Felder, Wiesen und Wälder, die er gern mit dem Fahrrad allein oder zusammen mit einem Freund erkundete, konnte ihm Fluchträume bieten. Und hier war ein solcher Ort, der der Phantasie Raum bot außerhalb einer manchmal beklemmenden Wirklichkeit.

Bevor er selbst den Schemel hier hatte erklimmen können, hatte er auf dem Schoß seiner Mutter gesessen, die im Verlauf ihrer Einkaufstouren durch die Gemeinde mal hier, mal anderswo ein Plauderstündchen eingelegt hatte. Seine Mutter kannte alle und alle kannten sie. Das zumindest war Horsts Eindruck. Horst war die Werkstatt daher vertraut, wie ihm der Milchladen und der Metzger, der Kolonialwarenhändler und der Bäcker vertraut waren.

Horsts Blick fiel, während er daran dachte, auf die Photos an der Wand. Eines der Schwarzweißphotos, ein Halbprofil unter Einbeziehung der Knie, zeigte Solnheimer in jüngeren Jahren. Es war am Arbeitsplatz aufgenommen, aber ganz offensichtlich vom Photographen sorgsam geplant und arrangiert worden, was schon daran ersichtlich war, dass der auf einem Hocker sitzende Schuhmachermeister unter der viel zu sauberen Schürze eine Art Jackett trug, aus dem eine Hemdbrust samt Krawatte hervorlugte. Der Kopf war dem Photographen zugewandt, ohne dass die so freundlich wirkenden Augen allerdings direkt in die Kamera schauten. Kopfhaar, Kinn- und Schnurrbart waren sorgsam frisiert. In den überaus kräftigen und bildwirksam präsentierten Händen hielt er eine Schusterleiste, ein der Form des Fußes nachempfundenes Formstück aus Holz, und ein Bandmaß. Auf der kleinen, am rechten unteren Bildrand befindlichen, angeschnittenen Werkbank vor den Knien des Meisters lag scharf abgebildet allerlei Werkzeug. Der Hintergrund hingegen war unscharf und ließ nur vage die übrige Werkstatteinrichtung erahnen. Horst kannte das Bild natürlich, betrachtete es jedoch im Grunde heute zum ersten Mal wirklich mit der Aufmerksamkeit, die ihm gebührte. Horst war beeindruckt. Wie weit waren seine beiden Bildchen, die er bei sich trug, um sie dem Meister zu zeigen, davon entfernt. Die Erkenntnis betrübte ihn, ohne ihn zu entmutigen. Der Duft nach Leim und Leder machte Mut und verlieh offenbar sogar Flügelchen.

So würde er gern mal irgendwann photographieren können. Aber andererseits sollten seine Bilder echter wirken, nicht so gestellt wie dieses. Sie sollten dem wirklichen Leben entnommen sein. Eine Arbeitsschürze sollte schmutzig sein dürfen, sollte von den benutzten Werkstoffen erzählen, einem mit den Händen arbeitendem Menschen durfte man die Konzentration oder auch die Anstrengung im Gesicht ansehen, wo eine Krawatte beim Arbeiten störte, hatte sie auch auf einem lebensechten Bild seiner Meinung nach nichts zu suchen.

Die Klingel der Ladentür weckte Horst aus seinen Tagträumen. »Junge, was machst du denn um diese Zeit hier? Müsstest du nicht jetzt im weißen Kittel Heilkräuter an gebrechliche ältere Damen verkaufen? Oder Kondome an die männliche Jugend? Oder hast du endlich eingesehen, dass das doch nicht dein Traumberuf ist und du jetzt lernen möchtest, wie man alte Treter mit neuen Sohlen wieder ans Laufen bringt?« Der alte Solnheimer schloss die Tür hinter sich. Die tiefen Faltenfächer an den Rändern seiner lebhaften Augen wuchsen heiter ins Graue hinein, als er in die Mitte des Raums trat.

»Ich wollte nicht Drogist lernen und auch nicht Schuster. Es gab hier einfach keine Lehrstellen in den Berufen, die mich interessierten.«

»Schuster ist kein Lehrberuf, mein Lieber, das weißt du, ich hab’s dir erklärt. Ich mache keinen Pfusch, schustere nichts zurecht oder zusammen. Aber Schuhmacher wäre auch nicht das Richtige für dich, du sollst ja noch ein paar Jährchen Berufsarbeit vor dir haben. Schuhmacher aber sind eine vom Aussterben bedrohte Art. – Bei Drogisten bin ich mir noch nicht so sicher«, fügte er lachend hinzu. »Aber Schuhe werden heute schon ganz überwiegend in Fabriken zusammengeschustert; mit den Reparaturen dieses Pfuschs habe ich noch ganz gut zu tun. Wird dir der Unterschied der Wörter jetzt klarer?«

›Warum hatten die Lehrer in der Volksschule nicht so unterhaltsam erklären können?‹ dachte Horst und entgegnete frech: »Ich glaube, ich habe letztens ein Fossil photographiert. Bin ich nun ein schusternder Bildermacher oder ein knipsender Schuster?« Der Schuhmacher wirkte zunächst verwirrt, fand aber, nachdem Horst ihm die beiden Bilder, die er hier von ihm aufgenommen hatte, auf den Tisch legte, schnell die Sprache wieder. »Also als Fossil fühle ich mich noch nicht. Wirke ich tatsächlich schon so urzeitlich?« meinte der lachend. »Was du hier aufgenommen hast, ist ein zwar schon etwas angegrautes, aber immerhin noch sehr lebendiges Exemplar einer allerdings stark bedrohten Spezies. – Obwohl, ein wenig versteinert sehe ich schon aus auf dem Photo.« Horst schluckte. »Sie sehen das also auch so. Ich hab’s nicht hingekriegt. Es wirkt zurechtgeschustert.«

»Nun mal langsam, junger Freund. Seit wann hast du den Photoapparat? Wie viele Filme hast du schon belichtet? Du lernst noch. Hast gerade erst mit dem Lernen begonnen. Da kannst du nicht erwarten, dass du schon meisterliche Photos machst. Wichtig ist, dass du Schwächen erkennst, dich nicht einfach zufrieden zurücklehnst. Du bist unzufrieden mit dem, was du siehst. Das ist gut so. Einer, der zurechtschustert, gibt sich mit schlechter Arbeit zufrieden, er will gar nicht lernen und Gelerntes umsetzen, um besser zu werden. Schau dir deine Bilder genau an und vergleiche sie zum Beispiel mit den Bildern hier an der Wand! Was hat der Photograph dort besser gemacht? Was kann ich von ihm lernen?«

»Damit hab’ ich grad schon begonnen, als ich noch allein hier gewartet habe. Er hat eigentlich alles besser gemacht. Das Licht ist besser, die Gestaltung ist besser, der Ausschnitt ist besser, …« stellte Horst resignierend fest

»Versuche beim nächsten Mal, das Bild nachzuahmen und dabei Fehler zu vermeiden, die du gemacht hast. Danach wirst du schon ein bisschen zufriedener sein. Das Bild hat übrigens ein gelernter Photograph gemacht, mit dem ich häufiger abends mal ein Bier getrunken habe. Wir haben beide in Meisterbetrieben in der gleichen Stadt in der Nähe von Prag gearbeitet. Er hatte das Handwerk drei Jahre erlernt und er hatte, so schien es mir, eine gute Kamera; so einen schwarzen Kasten mit zwei Objektiven, in den er von oben blickte, nicht wie du durch das kleine Fensterchen. Einmal beim nächtlichen Zug durch die Gemeinde hatte mich August gefragt, ob er mal in die Werkstatt kommen könne, um mich zu porträtieren. Gute Idee, fand ich. Ich hab’ mir für den Tag meine schicksten Klamotten angezogen und dann ging’s los. Du kannst nicht nach drei Wochen Übung ohne Anleitung erwarten, aus dem Stand ein Könner zu sein und Bilder zu machen wie einer, der auf drei Jahre Berufsausbildung zurückblicken kann. Aber du kannst sicher ein Könner werden mit der nötigen Portion Leidenschaft und Geduld.«

»Erst mal brauche ich wieder Geld für einen Film und für Entwicklung und Vergrößerung«, sagte Horst ein wenig ungeduldig. »Würden wir im Geschäft für meine Instamatic Schwarzweißfilme verkaufen, könnte ich die wenigstens im Labor der Drogerie selbst entwickeln und vergrößern. So muss ich alles teuer machen lassen. Die Instamatic war billig, aber jetzt wird sie teuer, obwohl sie nichts taugt.«

»Aber sobald ich kann, werde ich trotzdem noch einmal mit dieser Knipskiste vorbeikommen und hoffentlich bessere Photos von ihnen machen als diese. Aber bis die neuen Bilder fertig sind, lasse ich sie Ihnen erstmal hier. Sie sind ja auf alle Fälle neuer als die an der Wand, auf denen der Vertreter der aussterbenden Art noch viel zu jung ausschaut, um schon auszusterben.«

»Junge, die wollen mich hier aus der Werkstatt, in der ich seit Jahrzehnten arbeite, und auch aus meiner Wohnung oben rausekeln. Die wollen mich ein zweites Mal vertreiben. Vielleicht musst du dich mit den Bildern beeilen.« Herr Solnheimer war bei seinen Nachbarn und Kunden beliebt und Horst konnte sich beim besten Willen niemanden vorstellen, der ihn hier aus seiner Werkstatt hätte vertreiben wollen. Wer waren die? Und was meinte der Alte mit »ein zweites Mal vertreiben«?

Sie sprachen noch eine Weile über dies und das, sie scherzten über diesen und jenen. Als Horst die Werkstatt verließ, beschäftigte ihn noch die so merkwürdig beunruhigende Äußerung des Schuhmachers, die er nicht wirklich verstand. Er hatte so traurig gewirkt, als er das sagte.

***

In zwei Häusern der Lindengasse gab es neben den Wohnungen noch Gewerbebetriebe: Neben der Schuhmacherei fand sich eine Bäckerei, die neben den Kunden auch die kleine Bäckerfamilie ernährte. Wem Duft und Geschmack guten Brotes und leckerer Brötchen wichtiger waren als eine zeitgenössische Ladeneinrichtung oder gar eine freundliche Bedienung – die Bäckersfrau war notorisch schlecht gelaunt – war hier richtig, weshalb sich manchmal, besonders an Wochenenden, auf der Straße sogar eine Schlange bildete, was man insofern allerdings nicht überbewerten sollte, als das Ladeninnere höchstens zwei Kunden zugleich Platz bot. Des Schuhmachers Wohn- und Arbeitsstätte, ein Eckhaus, fand sich an dem bereits erwähnten kleinen Platz mit der Linde am breiteren Anfang der Gasse. Man betrat den Laden nicht von der Straßenseite, sondern von der Seite einer Hofeinfahrt. Zur Straßenseite gewährte ein kleines Fenster Einblick in Laden und Werkstatt. An der Scheibe klebte ein handbeschriebenes Blatt, das über Öffnungszeiten und Preise für die gängigen Schuhreparaturen informierte. Die winzigen Wohnräume des alleinlebenden Schuhmachers lagen über der Werkstatt. Im Unterschied zur Frau des Bäckers war der Schuhmacher ein heiterer Mensch, den alle zu mögen schienen, abgesehen von der Frau des Bäckers vielleicht. Den Bäcker selbst, er litt an einem nervösen Augenzucken, sah man selten ganz. Sein Lebensraum war die Backstube. Nur hin und wieder gelang es einem Kunden mit etwas Glück einen Blick durch den Türspalt in seinen Arbeitsbereich zu werfen und ihm vielleicht ausschnittsweise über die kräftigen Schultern zu schauen, wenn er, bekleidet nur mit weißer Hose und ärmellosem Unterhemd, mit seinen gewaltigen Armen und Händen die Ofenklappe öffnete und auf dem Brotschieber die duftenden Laibe aus dem Feuer holte.

***

Horst hatte das Bedürfnis mit jemandem über sein Unbehagen zu reden. Seine Mutter kannte den Schuhmacher am besten. Zusammen mit ihr hatte er oft die Werkstatt aufgesucht, auch wenn keine Schuhreparaturen anlagen.

»Herr Solnheimer war so merkwürdig beim letzten Mal, als ich ihn besucht habe.«

Ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, erwiderte sie: »Und was genau war merkwürdig?«

»Ich hab’ ihm ja die Photos gebracht, die ich von ihm gemacht habe. Darüber hat er sich gefreut, obwohl er sie auch nicht so richtig gelungen fand. Aber am Ende, als ich ihm versprach, dass ich es nochmal probieren will, wirkte er traurig. Und dann sprach er davon, dass er vielleicht nicht mehr lange arbeiten kann, dass man ihn vertreiben will. Und dass er schon mal vertrieben wurde, sagte er auch. – Ich versteh’s nicht.«

Die Mutter schob das Bügeleisen von der Ärmelmitte des Hemdes in Richtung Manschette, drehte den Ärmel um und plättete die Rückseite.

»Aber du weißt schon, dass Solnheimer als Vertriebener hier nach Torheim kam. Noch bevor du geboren wurdest.«

»Nein. woher soll ich das wissen? Und was heißt vertrieben?«

Die Mutter unterbrach ihre Arbeit, stellte das Bügeleisen auf den gusseisernen Untersetzer und setzte sich auf den Stuhl neben dem Küchentisch, der ihr auch als Bügeltisch diente.

»Er hat wohl Furchtbares erlebt, bevor er hierhin kam. Er ist in der Tschechoslowakei aufgewachsen, lebte dort zusammen mit seinen Eltern. Sie hatten in einer kleineren Stadt in der Gegend von Prag eine Schuhmacherwerkstatt.«

»Aber er ist doch Deutscher, spricht ein bisschen anders als wir, aber er spricht deutsch.«

»In der Tschechoslowakei hat man früher Deutsch und Tschechisch gesprochen. Bis zum Ende des Krieges lebten sehr viele Deutsche schon seit vielen Generationen dort. Sudetendeutsche. 1945, als der Krieg zu Ende war, rächten sich die Tschechen an den Deutschen für das Unrecht, dass man ihnen während der Zeit des Nationalsozialismus angetan hatte. Hitler hatte ja gewaltsam die Tschechoslowakei besetzt. Nach dem Krieg spielte es keine Rolle, ob man Nazi gewesen war oder nicht, es genügte Deutscher zu sein, um ermordet zu werden. Millionen Sudetendeutsche wurden aus dem Land vertrieben. Unbeschreibliche Grausamkeiten sind da wohl passiert. Der Pöbel zog mit Pistolen, Messern, Seitengewehren und Äxten durch die Städte und Dörfer. Menschenjagd haben die gemacht. Menschen wurden auf offener Straße vor den Augen der Bewohner schwer misshandelt, erschlagen oder erstochen. Andere kamen in die ehemaligen Konzentrationslager der Nazis und wurden dort ohne Gerichtsprozess hingerichtet. Es muss für die Deutschen die Hölle gewesen sein. Und die tschechische Regierung und die Russen, die ja das Land besetzt hatten, schauten lachend zu. Einer dieser Deutschen war Solnheimer. Er hat mir davon erzählt. Seinen Vater hat man in seinem Beisein und in Anwesenheit seiner Mutter stundenlang brutal misshandelt und am Ende erschossen. Der Schuhmacher musste zuschauen, wie man seinen Vater gequält und ermordet hat.«

»Warum wurde er nicht ermordet? Warum verschonten sie ihn?«

»Das fragte er sich auch. Er verstand es nicht. Reine Willkür. Vielleicht wollten die Mörder, dass er mit dieser schrecklichen Erinnerung weiterleben muss. Dann hat man ihn zusammen mit seiner Mutter und Hunderten anderer Bewohner der Stadt wie eine Herde Vieh in ein Lager getrieben. Sie mussten alles zurücklassen, was die Russen nicht schon vorher geplündert hatten: Haus, Werkstatt, Möbel, Kleidung, Erinnerungen, … einfach alles. Alles wurden ihnen geraubt von verkommenem Pack. Das waren keine Menschen mehr. Ein Aussatz sei das gewesen. Und dann mussten sie laufen. Sie wurden getrieben von blutrünstigen Menschentieren. Am Straßenrand hilflose alte Leute, Stöhnen, verlorengegangene Kinder, Schmerzensschreie, Leichen. So hat mir das Solnheimer mal in seiner Werkstatt innerlich furchtbar aufgewühlt erzählt, den Tränen nahe. Im Lager gingen die Misshandlungen, Vergewaltigungen und Tötungen weiter. Sie wurden mit Stöcken und Peitschen geschlagen. Viele starben schon auf dem Weg ins Lager, Solnheimers Mutter im Lager. Mit einem Gewehrkolben hat man sie malträtiert und schließlich totgeschlagen, nachdem sie sich außerhalb des Lagers etwas zu essen besorgt hatte. Letztendlich hatte sie nur wählen können, ob sie verhungern oder erschlagen werden wollte. Der Schuhmacher konnte schließlich irgendwie fliehen und in den Bayrischen Wald gelangen. Zu Fuß hat er sich durchgeschlagen bis nach Furth im Wald.

Dann Vertriebenenlager. Schicksal von Millionen damals. Irgendwann dann schließlich Zuweisung der Flüchtlinge in vor allem kleinere Städte und Gemeinden in Deutschland, Einquartierung bei fremden Menschen, Unterkunft in einer Kammer, im Stall, im Keller, in einer Scheune. Hier in die Stadt wurden die Flüchtlinge mit einem Lastwagen gebracht. Die vielen Millionen heimatlos Gewordenen mussten ja verteilt werden in Deutschland, wo es nach dem Krieg zu wenig Wohnungen und zu wenig Essen gab. Die waren nicht willkommen. Für uns waren sie Fremde, die zwar unsere Sprache sprachen, die uns aber etwas wegnehmen wollten. Wir hatten selbst kaum was und sollten jetzt diese Ausgehungerten mitschleppen. Für manche hier im Ort waren die deutschen Flüchtlinge auch Feinde. Viele Vertriebene waren krank vor Heimweh, manche demonstrierten das auch zu offen. Die mochten die Einheimischen am wenigsten. Warum sind sie nicht in Böhmen, Schlesien oder Ostpreußen geblieben, wenn es da so schön war? Wir sind nicht schuld, dass sie ihre Heimat verlassen mussten. Und jetzt verlangen sie von uns Entschädigungszahlungen, denken hier ist ein Schlaraffenland. Dass das alles ein Ergebnis des totalen Krieges war, den sie noch vor kurzem lautstark gefordert hatten, hatten die Leute schon vergessen.

Wo sie herkamen, wollte man sie nicht, wo sie hinkamen, wollte man sie auch nicht. Sie gehörten nirgendwo mehr hin. Heimatlose, nicht willkommen, allenfalls geduldet. Der Solnheimer hat’s besser verkraftet als viele andere. Er war ja erst vierzig, also noch recht jung. Für die Älteren war die totale Entwurzelung besonders schlimm. Verbittert waren die oft. Er war zuerst bei uns, also bei meinen Eltern einquartiert. Und er hat bei meinem Vater gearbeitet. Er hat nie gejammert, war optimistisch und freundlich, hat angepackt, wo es was zu tun gab. Und unsere Schuhe waren immer in Schuss.« Horsts Mutter lachte. »Wir mochten ihn, obwohl mein Vater einen Lagerraum für ihn hatte freimachen müssen und er bei meinen Eltern mit am Tisch saß. Irgendwie gehörte er nach einer Eingewöhnungszeit ein bisschen zur Familie. Später, so etwa zu der Zeit, als du geboren wurdest, muss das gewesen sein, konnte er in das kleine städtische Häuschen mit der Werkstatt umziehen, in dem er jetzt noch wohnt und arbeitet. Als sich die Chance bot, hat er sie sofort mutig ergriffen. Es gab hier in der Stadt keinen Schuhmacher mehr. Der, der vorher dort in der Werkstatt unsere Schuhe repariert hatte, war in Russland gefallen. Der Solnheimer hat eigentlich Glück im Unglück gehabt, als er hier nach Torheim geschickt wurde. Das Glück des Tüchtigen, sag ich immer. Ein paar Nörgler haben ihm nie verziehen, dass er nicht dort geblieben war, wo er herkam, aber die meisten mochten ihn bald, glaube ich. Er beklagte nicht sein Schicksal, schaute nach vorn, war fleißig und ordentlich, er lachte gern, er hörte zu und wusste viel zu erzählen. Diese Mischung mochten die Leute. Ich glaube, er hat letztlich akzeptiert, dass es seine ursprüngliche Heimat, seinen Böhmerwald, nicht mehr gab. Und hier hat er ein neues Zuhause gefunden.«

Horsts Mutter drehte das Hemd auf die Rückseite, sprühte es mit Wasser ein, griff zum Bügeleisen und fuhr mit ihrer Arbeit fort.

Für Horst bekamen plötzlich manche Erzählungen des Schuhmachers eine neue Bedeutung. Von Prag hatte er geredet. Horst hatte nicht darüber nachgedacht, dass das eine Stadt in der Tschechoslowakei war. Die in dem Zusammenhang erwähnten Namen von Personen oder Orten hatten alle deutsch geklungen.

Er hatte von Süddeutschland gesprochen und dass er dorthin gewandert war. Von Flucht, Vertreibung und Lager war keine Rede gewesen. Der Schuhmacher hatte seine Lebensgeschichte ein wenig verändert und beschönigt, indem er Horst die wahren Hintergründe seines Ortswechsels vorenthielt. Warum hatte er dieses Massaker nicht erwähnt? Warum hatte er ihm die ganze Wahrheit verschwiegen? Menschen lügen oder verschweigen gemeinhin, wenn sie sich einen Vorteil davon versprechen.

»Warum hat er das mir nicht erzählt? Er sprach doch hin und wieder von seiner Vergangenheit.«

»Seine Heimat ist jetzt hier,« fuhr die Mutter fort, »er möchte nicht mehr an das denken, was er verloren hat, nicht mehr an das denken, was er unsagbar Schreckliches erlebt hat. Vielleicht war es das. Man muss nach vorn schauen im Leben. Vielleicht wollte er aber auch dich nicht mit diesen furchtbaren Erlebnissen belasten. Ich weiß es nicht.«

***