8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

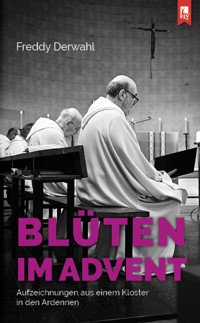

»Blüten im Advent« von Freddy Derwahl bietet ungewohnte Wege zum Advent, die er aus der intimen Beobachtung einer benediktinischen Mönchsgemeinschaft als eine Zeit für Gottsucher, aber auch für »Gottvermutende und Gottverlorene« beschreibt. Dies alles mit einer literarischen Sensibilität, die bereits der deutsche Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll mit den Romanen von Léon Bloy und Jorris-Karel Huysmans und der theologischen Orientierung von Karl Rahner verglichen hat. Das Buch ist eine seltene Mischung aus persönlicher zeitgenössischer Literatur und einer liturgischen Saison der Sehnsucht. Es dokumentiert eine spannende Nähe von stillem Mönchtum und sich nach echtem Heil sehnenden Welt. – Pater Anselm Grün, Schriftsteller Endlich ein Advent nicht wie die anderen! Dies zur Freude und Ehre der Mönche von Wavreumont bei Stavelot-Malmedy am Waldrand der Ardennen. Beim Lesen dieser Seiten: Dein Auge sieht alles, Dein Ohr hört die geringsten Nuancen. Und dann diese Lebensqualität schöner Persönlichkeiten, die man nur so weltweit im Umfeld der Klöster findet. Du bist ihnen ja seit Jahren von der finnisch-russischen Grenze, über den Heiligen Berg Athos bis in die innere Wüste Ägyptens begegnet. Im Leben von Menschen erspürst Du den Tiefgang von Heute und Gestern Schicht um Schicht. Lehrreich und köstlich zu lesen. – Benoît Standaert, Einsiedler und Schriftsteller

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Freddy Derwahl

Blüten im Advent

Aufzeichnungen aus einem Kloster

in den Ardennen

Eifeler Literaturverlag 2024

Herzlichen Dank an:

Herrn Oliver Paasch, Ministerpräsident des deutschsprachigen Ostbelgiens

Prior Fr. Renaud und die Gemeinschaft des Klosters Wavreumont, Stavelot

Frau Isabelle Weykmans, Kulturministerin a.D. in Ostbelgien

Herrn Ritter Alfred Bourseaux, Ehrenbürger der Stadt Eupen

Herrn Marcel Creutz, Verwaltungsratspräsident von »creutz & partners«

Frau Dominique Venard, literarische Übersetzerin, Brissac (Département Hérault)

Herrn Bruno Kartheuser, Herausgeber der Literaturzeitschrift »krautgarten«

Kontakt zum Autor: [email protected]

1. Auflage 2024

© Eifeler Literaturverlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag

Verlagsgruppe Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:

Druck & Verlagshaus Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

Lektorat: Christoph Swiontek

Satzgestaltung: Daniel Santosi

Abbildungsnachweis (Umschlag)

Die Mönche von Wauvremont im Gebet, Foto für diese Publikation zur Verfügung gestellt von David Hagemann

Druckbuch:

ISBN-10: 3-96123-105-2

ISBN-13: 978-3-96123-105-8

Ebook:

ISBN-10: 3-96123-126-5

ISBN-13: 978-3-96123-126-3

Für Mona und unsere Kinder

Johannes, Max, Teresa, Caterina und Mirjam

»Quoi de plus fragile qu’un Dieu qui se fait homme.

Quoi de plus mystérieux que Dieu né par une Vierge.

Ce Dieu est bien déroutant.«

»Was ist zerbrechlicher, als dass ein Gott Mensch wird,

was ist geheimnisvoller, als dass er durch eine Jungfrau geboren wird?

Dieser Gott ist echt verwirrend.«

Fr Jean-Albert am 20. Dezember 2023 in der Einleitung zur Messe im Kloster Wavreumont

»Me retrouver en Toi seul, en qui j’ ai tout.«

»Mich in Dir wiederfinden, in Dir allein, in dem ich alles habe.«

Fr Benoît Standaert in seinem Tagebuch am 27. Oktober 2023

Vorwort

Herausragendes Merkmal der Literatur von Freddy Derwahl ist seine Verbundenheit mit Mystik und Mönchtum der Kirche. Seit seinem ersten Aufenthalt 1963 in der ökumenischen Abtei Chevetogne sind von ihm Romane, Reisebücher, Filme, Porträt- und Bildbände erschienen, die in Berlin, Hamburg, München, Rom, Paris und den USA aufmerksame Leser fanden. Von der russisch-finnischen Grenze in Karelien, über dem griechischen Heiligen Berg Athos bis in die innere Wüste Ägyptens ist er Mönchen und Einsiedlern begegnet. Inmitten der Konflikte zwischen Moslems und Kopten oder im algerischen Bürgerkrieg bei den bald ermordeten Trappisten von Tibhirine, war das mitunter abenteuerlich.

Gewiss spirituell geprägt, jedoch nie konfessionell verbohrt lesen sich auch seine Biografien der Schutzpatronin Europas, Caterina von Siena, des Konzilspapstes Johannes XXIII., der kritischen Freunde Benedikt XVI. und Hans Küng sowie die Lebensgeschichte des weltbekannten geistlichen Autors Pater Anselm Grün. Zweimal erhielt Freddy Derwahl die im gesamten deutschen Sprachraum anerkannte Auszeichnung »Bestes religiöses Buch des Monats«.

Die neue persönliche Erzählung »Blüten im Advent« setzt diese Reihe fort und ist dennoch zugleich eine spannende Novität. Der Schriftsteller verbindet hier die beiden Strömungen seiner literarischen, von Heinrich Böll geförderten Arbeit: ostbelgische Heimat im Herzen Europas und von Zeitbrüchen herausgeforderter christlicher Glaube.

Das Benediktinerkloster Wavreumont, in dem er in den Adventswochen 2023 diese Aufzeichnungen schrieb, befindet sich auf dem Gebiet der mittelalterlichen, reichsunmittelbaren Doppelabtei Stavelot-Malmedy, die zugleich dem Bischof von Lüttich und dem Erzbischof von Köln unterstand, reihum den Machthabern der Häuser Luxemburgs, Lothringens und sogar der Wittelsbacher zugeschlagen und von einflussreichen Fürstäbten geführt wurde. Das heutige Priorat ist mit einer Gründung in Peru ein bescheidenes Gegenstück und Symbol der sich im II. Vatikanischen Konzil reformierenden Kirche, die der große Theologe Karl Rahner zu einer »mystischen Zukunft« aufgerufen hat.

Umgeben von großer Geschichte und demütiger Spiritualität macht Freddy Derwahl sein Buch in einer »winterlichen Kirchenzeit« zu einem zeitnahen kulturellen Ereignis. Für Christen oder Nichtchristen, für Belgier, Deutsche, Franzosen, Niederländer oder Luxemburger, für hoffnungsvoll junge oder skeptisch alternde Menschen – für alle zeichenhaft und lesenswert.

Isabelle Weykmans

Eupen im Februar 2024

Einleitung:

»Ich bin ein nicht mehr Losgelassener«

Der Wunsch, dieses Buch zu schreiben, entstand zur Osterzeit des Jahres 2023, das ich als Schmerzensjahr in Erinnerung behalten wollte. Seit einem Herzstillstand zehn Jahre zuvor in der Universitätsklinik von Lüttich, folgten reihum epileptische Anfälle, Diabetes, Polyneuropathie, ein Prostatakarzinom, ein Schlaganfall mit psychischen Spätwirkungen, sowie eine angekündigte Herzklappen-OP. Ich war vorher nie ernsthaft krank gewesen und verfügte jetzt nicht mehr über die Kraft, ein normales Leben zu führen. Meine journalistischen Arbeiten für unsere ostbelgischen Medien und das römische »Vaticanmagazin« mit dem spannenden Untertitel »Schönheit und Drama der Weltkirche« verkümmerten, ich schaffte keine Gedichte mehr, das Lesen ließ fatal nach, bei Stürzen auf Steintreppen schrammte ich am Tod vorbei.

Aber mehr noch: Ich verlor auch das innere Gleichgewicht, verlor mich selbst. Nach all den Medikamenten und Spritzen begann ich zu hungern und trank jeden Abend eine Flasche eiskalten Rosé. Es entstand die Illusion endlich tröstender Stärkung; sie geriet zur Gewohnheit. Auf jedes harmlose Detail eines Widerspruchs im Familienkreis reagierte ich gereizt und fauchte, was ich in den vierzig Jahren zuvor nie getan hatte. Ich fühlte mich zunehmend verkannt und von allen guten Geistern unseres geliebten alten Bauernhauses verlassen. Meine besorgte Frau und unsere sie schützenden fünf Kinder schickten mich zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik. Doch ohne verdächtige Ergebnisse: Weder Hirnläsion noch galoppierende Depressionen.

Vielleicht rührte dieser uneingestandene Zusammenbruch auch von der Konfrontation mit dem heimtückisch heranschleichenden Altern, das ich spät in der ersten Nacht nach dem Schlaganfall auf der »stroke station« des Aachener Uni-Klinikums zu spüren bekam. Zur Rechten betagte, nach ihrer Mutter schreiende Patienten, zur Linken schöne junge polnische Pflegerinnen, die sich über mich beugten und mir gut zusprachen. Wenn ich ein dankbares Kompliment machte, erhielt ich zur Antwort, dass wir uns doch gar nicht kennen würden. Diese Gegensätze waren der Riss, mein Zeitbruch. Ich wusste, die großen Stunden sind vorbei, es wird niemals mehr so sein, wie es war. Die eigentliche Freiheit musste ich noch erringen. Ich hatte zu erleiden, dass es nicht das bejammerte unverdiente Ende war, sondern nach den Kletterpartien des Lebens, der abenteuerliche Gipfelaufstieg durch die Direttissima.

Meine lebensfrohe Frau wurde stiller, die fünf Kinder begannen sich zu sorgen. Mir war das Altern immer fremd gewesen. Doch hatte ich jetzt die rote Linie überschritten, die innerliche Vereinsamung begann und schmerzliche Erinnerungen nahmen überhand. Geschenktes Glück, das war das Schlimmste, es wurde nicht nur zurückgefordert, sondern herausgerissen. Unser geliebter Garten lag leer unter einem winterwärts eilenden Himmel. Jeden Morgen interessierten mich in der Tageszeitung die Daten der Todesanzeigen mehr als die Schlagzeilen auf Seite eins. Ich suchte in den Paulusbriefen und den Psalmen nach einem geeigneten Abschiedswort für meinen Totenzettel: »Wir stehen mit Christus in der Verborgenheit Gottes«, oder: »Ich schütze ihn, denn er kennt meinen Namen«. Ein Priester mit einer Blümchenkrawatte trat an mein Bett und flüsterte, wir seien alle in Gotteshand. Er erschrak, als ich antwortete: »Ja, Herr Pastor, vielleicht öffnet Gott sie und segnet uns oder er drückt sie schweigend feste zu.«

Depressiv kam ich in die Psychiatrie der Klinik von St. Vith, fühlte mich zunächst wie von meinen Liebsten abgeschoben. Ein chinesischer Assistent fragte wie ein Oberkellner: »Grau- oder Schwarzbrot?« Eine ältere Frau in verschlissenem Bademantel erbrach sich vor meinen Füßen. Schlaflosen Nächten folgten Ängste und Unruhe.

Bevor ich in diesem gut bewachten Bezirk zusammenbrechen würde, kam in der Osternacht urplötzlich rettende Gnade. Während meine Kollegen die Darts-Weltmeisterschaft am Fernsehen nicht abbrechen wollten, verzichteten die Damen mitleidvoll auf einen schmachtenden Liebesfilm mit Maria Schell und O.W. Fischer und überließen mir sonderbarem Katholiken das Umschalten auf die Osternacht-Vigil im römischen Petersdom. So saß ich mit einer eingeschlafenen jungen Frau, der schizophrenen Mademoiselle Cathérine aus Stavelot, in diesem TV-Raum, und konnte ungestört der Predigt von Papst Franziskus folgen. Während meine Nachbarin mit der erschrockenen Frage in ihrem Liegesessel aufwachte: »Wer ist der Alte da?«, sprach der Heilige Vater über den Namen »Galiläa«, der in allen Osterevangelien vorkommt. Was ich nie gehört oder immer überhört hatte: Galiläa ist der Ort der ersten Gottesbegegnung. Die Jünger, simple Landarbeiter und Fischer, hatten Jesus zunächst in dieser biblischen Region gesehen und kennengelernt. Doch jeder Mensch hat sein ureigenes »Galiläa«. Selbst wenn es später wieder verschwindet oder vergessen wird. Irgendwann, irgendwo hat in unser aller Leben solch ein existenzielles Ereignis stattgefunden. Furios wie ein Blitz, ein Vorübergang, eine erste Liebe, ein Freundschaftserlebnis, ein gutes Wort, ein Freudenfest, ein Todesfall, in einem seelischen Abgrund versinkend oder im Jubel unverhoffter Befreiung aus großem Schmerz: »Galiläa« ist bleibendes Lebensland, väterliches Gottesland, grenzenlos und niemanden ausschließend.

Ich suchte mein »Galiläa« und fand es in meiner Lieblingskirche im ehemaligen Franziskanerkloster Garnstock, dicht an der Eupener Sprachengrenze zur Wallonie. Der große rheinische Baumeister Dominikus Böhm hat hier in den 1930er Jahren zusammen mit den Künstlern Anton Wendling und Maria Hasemeier ein Gotteshaus nach den liturgischen Visionen des großen spirituellen Theologen Romano Guardini gestaltet.

Man ist allein, doch nicht verlassen. Hier bin ich an einem späten Sommerabend als Siebenjähriger nach Indianerspielen zufällig eingetreten. Die Kirche war leer, es roch noch nach Weihrauch, alles etwas unheimlich, doch auf den hohen weißen Wänden spielten die bunten Strahlen der Glasfenster. Die Glasur des Tabernakels leuchtete im sinkenden Licht. Am kleinen Franziskusaltar hob der Heilige aus Assisi seine Hände mit den Wundmalen. Vor der Pietà flackerte eine Kerze. Hier war mein »Galiläa« und ist es bis heute geblieben. Der Retter, der Wartende, der Ort der Begegnung. Als meine Tochter Teresa diese Kirche mit meinem fünfjährigen Enkel Amadeo erstmals betrat, fragte der Kleine: »Mama, wer wohnt hier?« Die Frage, wer hier wohnt, hält mich seit sieben Jahrzehnten in Atem. Ich liebe es, bei dem großen Unbekannten anzuklopfen und in seine Stille zu treten.

Einige Tage nach Ostern schickte mich die Chefärztin der Psychiatrie mit einem breiten Lächeln nach Hause. »Sie gehören nicht hierher; fahren Sie heim, aber lassen Sie bitte die Finger vom Rosé, lesen und schreiben Sie wieder, und gehen Sie oben in den Wiesen von Stockem täglich an die frische Luft!« Bald stand Johannes, mein guter Ältester, auf dem Parkplatz und brachte seinen mehr als geheilten Vater nach Hause zurück. Die Bibel lag noch auf meinem Schreibtisch. Als ich sie aufschlug, stieß ich im Lukas-Evangelium (19,10) auf die Worte: »Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist«. Das war kein Zufall.

Meine Spaziergänge im heimatlichen Stockem führen zu einer alten Eiche am ersten Wiesentor. Für mich ist es ein sakraler Ort geworden. Zwischen den Weißdornhecken schlängelt sich die alte preußisch-niederländische Grenze. Der Blick hinaus auf Wiesen und Hügel ist jedoch spirituell grenzenlos. Die Wälder aus Vogesen und Ardennen enden im schmalen Talgrund der Vesdre, die heiteren Grünflächen limburgischer Butterhöfe beginnen. An der Biegung alter Feldwege steht eine Marien-Stele zum Dank für die vor Blitz und Sturm geretteten Heuernten der benachbarten Bauern. Die Worte des »Ave-Maria« sind in den Stein geritzt. Es kommen keine Fuhrwerke mehr, doch ist ihr Schutz geblieben.

Und hier der eigentliche Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe und viele persönliche Erlebnisse erzähle, es geschieht rückwärtsblickend vorwärtsschauend: Im Frühjahr 2021 machte ich an diesem Tor in der Todesstunde des Karfreitags ein riskantes Versprechen. Ich wollte den gekreuzigten Christus nicht allein leiden lassen, sondern bot mich an, in meinem leise kriselnden Leben etwas davon mitzutragen. Übermütig und ahnungslos hatte ich die Abgrundtiefe dieses Herzensgebetes unterschätzt: Nie zuvor wurde ich schneller erhört, niemals bekam ich den radikalen Ernst der Passion so zu spüren wie an diesem dämmernden Tag im April. Seitdem steht mein eigenes Kreuz am Wiesentor. Im Rücken Mariens war ich der dritte Schächer und zugleich Simon von Cyrene. Mitstöhnend, mittragend, geschlagen und getrieben. Tag und Nacht hatte ich seitdem zu lernen, dass Christus-Rufe keiner romantischen Sehnsucht unterliegen, und zu begreifen, dass ich nicht als poetischer Schönschreiber aus sicherer Distanz der Kreuzabnahme beiwohnen kann, sondern ein vom Gekreuzigten nicht mehr Losgelassener bin. Die Evangelisten lassen keinen Zweifel, es ist eine schreckliche Stunde unter dem verdunkelten Himmel von Jerusalem: der Tempelvorhang liegt zerrissen am Boden, Tote erheben sich aus ihren Gruften, die Jünger sind längst abgehauen, die Frauen schluchzen unablässig, Judas hängt an einem Ast, die Schmerzensmutter blickt auf ihren toten Sohn, Joseph von Arimathäa entfaltet das Leichentuch, die römischen Wachposten hocken schon vor dem offenen Grabloch. Nach Emmaus ist es noch ein weiter Weg.

Was war denn lebenslang meine »romantische Sehnsucht«? Die irre Hoffnung auf die Geborgenheit eines Glücks ohne Schmerzen. Man stiehlt sich davon und klagt über sich selbst, Tränen in eigener Sache. Das erste Buch, das meine getrübten Augen wieder lesen konnten, hieß »Ich hörte auf die Stille« mit den Tagebuch-Aufzeichnungen von Henri Nouwen aus dem amerikanischen Trappistenkloster Genesee Abbey. Es lag etwas angestaubt auf meinem Nachttisch, doch wurde es zu einer Fügung. Die Abtei bei Rochester im Bundesstaat New York kannte ich aus einer abenteuerlichen Lebenszeit. Ihr strenger, mich abweisender Abt, der eng mit Thomas Merton befreundete Arzt, Psychiater und Navy-Offizier John Eudes Bamberger, blieb mir bis zu seinem Tod im Februar 2020 ein treuer Beter und Ratgeber. Seine späten Fotos im Internet: noch immer der feurige wüstenväterliche Blick.

So kam flugs die Idee, in Anlehnung an den 1996 früh verstorbenen Henri Nouwen, dem niederländischen Priester und Hochschullehrer in New Haven, in einer Zeit kirchlicher Krise und spiritueller Not, ein ähnliches Kloster-Tagebuch zu schreiben, doch aus völlig anderer Sicht. Nouwen schrieb ohne Rücksicht über seine Misere als von fordernden Studenten getriebener Psychologe; ich war kein verehrter Akademiker, sondern ein spät scheiternder Poet. Der Einsiedler und geistliche Autor Benoît Standaert, der in Indien, Jerusalem und Rom als Exeget geschätzt war, empfahl mir auf langen Spaziergängen im Pinienwald von Clerlande das kleine Benediktinerkloster des hl. Remakulus in Wavreumont.

Dieses zwischen den belgischen Ardennenstädtchen Stavelot und Malmédy gelegene Nest, wo sich im Mittelalter die große reichsunmittelbare Doppelabtei Stablo-Malmédy befand, sollte mein aufrüttelnder Ort werden. Seit den Ursprüngen in der starken Tradition von Cluny verwurzelt, kirchenpolitisch über Jahrhunderte begehrt und zwischen Lüttich und Köln umstritten, eine monastische Festung zwischen der romanischen und germanischen Welt, heute bescheidenes autonomes, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gegründetes Priorat einer französischsprachigen Gemeinschaft von dreizehn Mönchen.

Meine Vorteile: Ich hatte dort vor Jahrzehnten quälende Examen vorbereitet und war sogleich willkommen; die Eremitage meines jederzeit ansprechbaren Freundes Benoît befindet sich ganz in der Nähe, im Wald von Bernister; Bibliotheken stehen mir im Kloster sowie in Stavelot und Malmédy offen; beide bergen mit dem Dichter Guillaume Apollinaire und dem Maler Raoul Ubac eine starkes künstlerisch-literarisches Hinterland. Hier blieben alle Zeit und Freiheit, ein ehrliches Buch zu schreiben, das nichts verschweigt. Ein einsamer Ort der Ehrlichkeit, kein Ausweichen. Ringsum dichte Ardennenwälder, wilde Wasserläufe und die größte europäische Moorlandschaft, das Hohe Venn; dem deutschsprachigen Ostbelgien unmittelbar benachbart; nahe der Euregio-Städte Lüttich, Maastricht und Aachen, mit dem Erzbistum Köln historisch eng verbunden, jenseits der Landesgrenzen die Trappistinnen-Abtei Maria Frieden in Steinfeld, die inzwischen noch nicht wiederbesetzten Klöster Mariawald und Himmerod, an den Ausläufern der Eifel die Abtei Kornelimünster, im abgelegenen Reichenstein eine umstrittene traditionalistische Neugründung, weiter an den Maaren der Vulkaneifel die Kulturabtei Maria Laach.

Bei den Vorbereitungen des Manuskriptes habe ich oft aus meinem angehäuften Zitatenschatz geschöpft, vieles passte nahtlos. Eine gute Freundin hat mir einmal vorgeworfen, ich solle ihr doch bitte mehr Persönliches mailen. Sie erwartete intime Bekenntnisse und wusste nicht, dass ich Zitate seit langen Jahren liebe und mit der Hand in ein unverzichtbar gewordenes rotes Spiralen-Heft eintrage. Gewiss wollte ich sie nicht mit angehäuftem Privatwissen belehren, aber die Sammlung umfasst Gedankenblitze, vom heiligen Augustinus bis zum suchenden Genie Ernst Jünger. Allen gemeinsam ist eine spirituelle, ermutigende Note. Zeitlose Klarstellungen in Jahrzehnten der Ungewissheit. Ich habe jeden Satz verinnerlicht. Ohne den Anspruch, sie mir klammheimlich anzueignen, gehören sie zu meiner Seelenlandschaft. So sind auch die Zitate in diesem Advent-Buch ein Stück von mir selbst, von meinem Glücklich- und Unglücklichsein, von erfüllter und unerfüllter Sehnsucht, von Einsicht und Widerstand sowie von klagender Resignation und Befreiung daraus. Wenn Gertrud von le Fort schreibt, »Was vorgeht ist willentliches Wegsterben vom Heiligen«, antwortet Frère Roger Schutz mit seiner Lebenserfahrung aus Taizé, »Nichts Verantwortlicheres als das Gebet«. Martin Heidegger sagte in einem 1976 nach seinem Tod veröffentlichten »Spiegel«-Interview: »Nur noch ein Gott kann uns retten«. Nahe der Konversion notierte André Gide in seinem Tagebuch, »Ich glaube, es gibt gewisse Pforten, die nur die Krankheit öffnen kann«. Der belgische Choreograf Maurice Béjart flüsterte erschöpft, »Der Tod, unsere Mutter«, während es im 19. Psalm heißt, »Herr, mein Fels und mein Erlöser« …

Dass dieses Buch den Titel »Blüten im Advent« tragen sollte, ist nicht in Folge meines klösterlichen Aufenthaltes entschieden worden, sondern stand von Anfang an fest. Den Advent hatte ich, inspiriert vom Zeitpunkt des Eintritts von Thomas Merton in die amerikanische Trappistenabtei Gethsemani im Dezember meines Geburtsjahres 1946, als eine geeignete Zeit der Sehnsucht ausgewählt. »Liebe«, so schrieb ich erst vor einigen Wochen in mein Tagebuch, »hat der Begierde die Sehnsucht voraus«. Ja, vielleicht würde diese Adventszeit eine echte Liebesgeschichte … Ein kontemplatives Kloster in den Wochen vor dem Weihnachtsfest ist ein Ort nicht nur für Gottberufene, sondern auch ein Asyl für Gottsucher, Gottvermutende, Gottferne, scheinbar Gottverlassene und nach ihm Schreiende. Irgendwo klingt immer eine Ahnung mit. So auch die Blüten mitten im rauen Ardennenwinter. Misteln, Jasmin, Christussterne. Da ist viel Hoffnung auf heilendes Gebet, gute Gespräche, Stille und die Nähe der strahlenden Augen des Kindes in der Heiligen Nacht.

Freddy Derwahl

Stockem im Dezember 2023

1. Kapitel:

Der aufgerissene Himmel