Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Intervalles

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

Focus sur un métal que l'on connaît trop peu.

Après être passé près de la mort en cultivant son potager, Bill Carter a voulu comprendre les tenants et aboutissants du métal responsable de l’empoisonnement des sols de son jardin, situé à Bisbee, une ancienne ville minière. Il se lance alors dans une investigation au long cours sur le cuivre, ses propriétés, son rôle dans l’évolution des civilisations, les conséquences environnementales, sociales et financières de son exploitation, et surtout de son omniprésence dans notre vie quotidienne.

Car en effet, sans cuivre, pas d’électricité, de téléphonie, d’internet… ni même d’alternative aux énergies fossiles !

De l’ancienne Égypte jusqu’à l’Arizona d’hier ou l’Alaska d’aujourd’hui, Bill Carter découvre comment l’extraction et l’exploitation du cuivre ont façonné nos sociétés. D’assemblées générales d’actionnaires à Londres jusqu’aux montagnes d’Indonésie, Bill Carter remonte le fil d’une bobine qui enserre le monde dans des liens étroits. En chemin, il fait témoigner un prospecteur aux faux airs de chercheur d’or, un chef de réserve indienne tiraillé par des conflits d’intérêt, des mineurs de père en fils, des communautés de pêcheurs du grand Nord inquiets pour leur survie, des patrons de multinationales rarement loquaces ou des traders cachés derrière leurs écrans.

Il livre ainsi une analyse passionnante sur ce métal qui est partout autour de nous et dont pourtant nous ignorons presque tout, à commencer par les dangers imminents et les dommages irréversibles que son exploitation peut causer à la planète.

Boom, Bust, Boom est une enquête fascinante sur un métal dont nous dépendons tous : le cuivre.

EXTRAIT

Nous vivons à Bisbee en Arizona, dans un petit hameau niché dans les Mule Moutains, à 1 600 mètres d’altitude. Bisbee, ville minière désaffectée, se situe à 13 kilomètres de la frontière mexicaine à vol d’oiseau. La mine de cuivre, fermée depuis plus de trente ans, a laissé des traces de sa période d’activité. Ses puits grêlent le flanc des collines et les écoulements d’acide sulfurique colorent les falaises d’un orange foncé. Des chevalements gigantesques ponctuent l’horizon et rappellent les ascenseurs, chacun grand comme une maison, qui emportaient les hommes 300 mètres sous terre.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Boom, Bust, Boom est le meilleur type de journalisme qui soit : magnifiquement écrit, riche en détails et incontestable… C’est un superbe livre. -

Sebastian Junger

Souvent, nous croyons connaître le monde, et soudain nous lisons un livre qui nous révèle que ce n’est pas le cas. Carter est un homme aguerri, qui confond l’industrie du cuivre et les graves dangers auxquels elle nous expose par négligence. Une lecture nécessaire. -

Jim Harrison

Boom, Bust, Boom est un exposé fascinant sur l’abondance et la dévastation que représente le cuivre – un des éléments les plus omniprésents dans le monde moderne. -

Joel Reynolds, Huffington Post

À PROPOS DE L'AUTEUR

Bill Carter est l’auteur de plusieurs récits, dont

Les Ailes de Sarajevo (éditions Intervalles, 2008) où la dimension documentaire est toujours prégnante. Enquêteur acharné, tentant toujours de voir l’humain derrière les chiffres et les statistiques, il bâtit une œuvre où dominent les questions humanitaires et environnementales. Il enseigne actuellement l’art du documentaire dans une université d’Arizona.

Boom, Bust, Boom a remporté le prix Arizona/New Mexico Book Award de l’essai en 2013.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 514

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

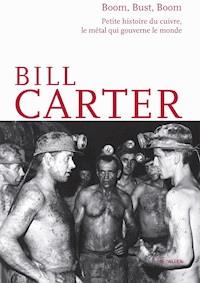

Couverture

Page de titre

À Leigh, Josie et Poppy et à John Crow

Vous pouvez bien être propriétaire de votre maison, quelqu’un d’autre possède tout ce qui est en dessous.

J. Paul Getty

1 DES LÉGUMES CONTAMINÉS

J’aime ma ville, avec un soupçon de poison.

Tom Waits

Chaque année au printemps, je jardine ; activité modeste mais précieuse. Modeste, car nos agendas nous rappellent qu’il y a mieux à faire dans la vie ; et précieuse, car tout pas vers l’autosuffisance a le goût délicieux d’une victoire face à la pression toujours grandissante de l’industrie agroalimentaire.

Mon métier m’amène à voyager souvent, et parfois dans des pays où la nourriture se mesure au nombre de bols de riz par semaine, où chaque foyer est approvisionné en eau par des enfants de 10 ans contraints à faire une dizaine de kilomètres à pied dans des zones désolées avant de trouver un puits. Jardiner permet de tenir à distance les rudes réalités du monde. Il s’agit d’une pratique saine, semble-t-il, dans un monde appliqué à se détruire.

Quand je suis chez moi, je vais tous les jours m’entretenir avec les plantes. J’ai grandi dans une ferme, alors parler aux grenades en bourgeon me semble naturel, parfois davantage que de parler à mon voisin. Les pêches et les abricots aussi savent écouter. Aller vers eux me fait du bien. Je fais confiance aux plantes. Et quand les graines germent dans le sol, bien qu’invisibles, elles me sont d’un grand réconfort.

Ce printemps prend à mes yeux un sens particulier. Ma femme est enceinte de notre seconde fille, et la première – qui a 2 ans – brûle de faire les corvées d’arrosage et d’aider son père au jardin dans les tâches quotidiennes. J’ai l’intention de transformer en potager un terrain que nous n’avons jamais utilisé, à l’arrière de la maison. Placé entre deux grands arbres, il est bien exposé, ensoleillé le matin et l’après-midi, mais ombragé en milieu de journée.

Après deux week-ends entiers passés à bêcher, à ratisser et à me rendre au magasin d’outillage, je finis d’installer un système d’irrigation filtrante. Ma fille et moi passons un dimanche matin à planter des courges, des tomates, des laitues, des oignons de printemps, des piments jalapeños1, des poivrons verts et quelques herbes comme du basilic, du thym et de la ciboulette. Les semaines suivantes, je me lève chaque matin avec le soleil, histoire de voir comment le jardin a poussé pendant la nuit. C’est lent au début, mais bientôt les légumes pointent à travers la fine couche de terre et commencent à se transformer en jaune, en rouge et en vert.

Après six semaines de soins quotidiens, je récolte mon premier lot de laitues de printemps. Dans l’évier, je les lave avec soin, feuille après feuille. Finalement, je prépare une salade pour le dîner. Ma femme n’en veut pas, ni de quoi que ce soit en provenance du jardin. Elle n’a pas d’obsessions alimentaires, mais fait attention à ce qu’elle mange à cause de l’enfant qui grandit en elle. Je lui fais remarquer qu’on ne peut trouver nourriture plus naturelle. Elle répond que la terre du jardin ne lui inspire pas confiance.

Elle a raison. Nous vivons à Bisbee en Arizona, dans un petit hameau niché dans les Mule Moutains, à 1 600 mètres d’altitude. Bisbee, ville minière désaffectée, se situe à 13 kilomètres de la frontière mexicaine à vol d’oiseau. La mine de cuivre, fermée depuis plus de trente ans, a laissé des traces de sa période d’activité. Ses puits grêlent le flanc des collines et les écoulements d’acide sulfurique colorent les falaises d’un orange foncé. Des chevalements gigantesques ponctuent l’horizon et rappellent les ascenseurs, chacun grand comme une maison, qui emportaient les hommes 300 mètres sous terre. Et puis il y a la fosse à ciel ouvert, un immense cratère au bord de la ville, une baignoire géante de plus d’un kilomètre et demi de long dans laquelle se déverse, du haut des montagnes, toute l’eau de nos moussons torrentielles.

Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés à Bisbee, peu après l’an 2000, date à laquelle nous avions déménagé l’un et l’autre, principalement dans le but de fuir tout ce qui a des airs de banlieue. Une dizaine d’années plus tard, je sais le petit nombre de critères dont dépend, à mes yeux, une vie digne de ce nom. En premier lieu, ne pas conduire au milieu des embouteillages. Du tout. J’ai besoin de trouver devant ma porte un bon chemin de randonnée. Si l’argent manque, j’aime aussi pouvoir faire du troc pour satisfaire des besoins vitaux. À Bisbee, j’ai toujours pu échanger un de mes livres contre un repas, ou une cave2 au poker, ou une bouteille de vin, ou les trois à la fois. Ici, l’argent est indispensable, mais le troc est admis.

À Bisbee, il n’y a pas deux maisons semblables. En fait, leurs différences sautent aux yeux ; chacune d’elles reflète le propriétaire qui l’a fait bâtir, il y a bien plus de cent ans. Certaines rues sont si étroites qu’on n’y roule qu’après avoir rabattu son rétroviseur pour ne pas se le faire arracher. Dans les escaliers, les conduites de gaz sont apparentes et font parfois office de rambardes. Chaque propriétaire, homme ou femme, doit s’adapter aux particularités de sa maison, et il n’y a aucun mode d’emploi pour l’y aider. Les plombiers et les électriciens locaux doivent balancer par la fenêtre ce qu’ils ont appris, car pour les travaux, rien ici ne se fait comme dans les maisons actuelles.

Bisbee n’est pas une ville minière quelconque. Dans son âge d’or, c’était l’une des plus importantes exploitations de cuivre des États-Unis. Phelps Dodge, puis les propriétaires de la mine et tout ce que l’Arizona comprenait jadis d’élite politico-économique – qui possédait la majorité des grandes mines de cuivre de l’État – tirèrent plus de 8 milliards de dollars du cuivre d’ici. On ne procède pas à un tel pillage du sous-sol sans laisser une cicatrice ou deux.

En 2007, Freeport-McMoRan a racheté l’exploitation minière de Bisbee ainsi que tout ce que Phelps Dodge possédait en Arizona et dans le monde entier – y compris des mines situées en Afrique et au Chili – pour 25 milliards de dollars. À présent, Freeport possède la majorité des terres au nord et au sud de Bisbee. La firme possède la mine désaffectée. Elle possède les quelque 4 400 kilomètres de galeries minières qui courent sous la ville. Elle possède des pans de montagnes, des sections du désert alentour et beaucoup d’immeubles en ville. Même si elle ne possède pas la majorité des habitations, il semble parfois que seuls la population et le ciel échappent à son pouvoir et à son contrôle.

Initialement située à La Nouvelle-Orléans en Louisiane, Freeport fut d’abord, en 1912, une entreprise d’extraction de soufre. En 1981, elle a fusionné avec l’entreprise McMoRan Oil & Gas, qui tire une partie de son nom du patronyme des trois hommes qui créèrent la compagnie : W.K. McWilliams, James Moffett, et B.M. Rankin.

Freeport-McMoRan emploie à travers le monde 29 700 personnes et a obtenu en 2012 la 135e place dans le classement Fortune 5003. On estime ses réserves à 46 millions de tonnes de cuivre, 1,3 million de kilogrammes d’or et 1,1 million de tonnes de molybdène – un minerai utilisé pour renforcer l’acier. L’entreprise prévoit de produire plus de 1,8 million de tonnes de cuivre par an au cours des prochaines années, ce qui en fait la plus grande société minière de cuivre cotée en Bourse au monde, la seconde en taille après la Codelco, la Compagnie nationale de cuivre du Chili.

L’entreprise a toujours attiré dans ses rangs un cortège de familles ou d’individus puissants, dont les Whitney, du Whitney Museum of American Art. Les Rockefeller ont siégé au conseil d’administration de Freeport pendant plusieurs décennies. Augustus Long, directeur de Texaco de 1950 à 1977, a aussi été un membre éminent du conseil d’administration aux côtés de Robert Lovett, fils de R.S. Lovett, président de l’Union Pacific Railroad et communément considéré comme un « architecte de la guerre froide ». Henry Kissinger a longtemps été membre du conseil d’administration et détient actuellement le titre de directeur émérite.

À présent, James Moffett est président par intérim du conseil d’administration et président directeur général de Freeport-McMoRan, dont le siège a été déplacé de La Nouvelle-Orléans à Phoenix en Arizona après le rachat de la compagnie de Phelps Dodge. En 2010, la rémunération annuelle totale de Moffett était de 47 millions de dollars, salaire de base et revenus liés aux diverses stock-options inclus, ce qui fait de lui l’homme le mieux payé d’Arizona, la seconde place revenant à Richard Adkerson, co-président de l’entreprise, qui a gagné 180 millions de dollars depuis 2006, soit en moyenne 33 millions par an.

En 1988, alors que son siège était encore à La Nouvelle-Orléans, Freeport a retenu l’attention du pays tout entier pour avoir déversé des eaux toxiques dans le Mississippi. Cette année-là, Citizen Action – un groupe de surveillance nationale de l’environnement installé à Washington – a établi que Freeport était au sixième rang des principaux producteurs de déchets toxiques aux États-Unis, et le numéro un pour la pollution de l’eau. Plus récemment, en 2008, l’Institut de recherche en économie politique de l’université du Massachusetts, à Amherst, a classé Freeport au 22e rang des plus grands pollueurs de l’air, avec une émission totale de 1 800 tonnes d’air toxique en une seule année.

Dans le cadre de la transaction avec Phelps Dodge, Freeport avait l’obligation de recycler tous les sols pollués de tous les quartiers de Bisbee. Depuis 2008, Freeport a lancé un programme intitulé « Assainissement des sols », qui consiste à se rendre dans chacun des foyers de Bisbee pour vérifier si les terrains sont pollués. Quand la compagnie constate une toxicité au-delà du taux autorisé, elle retire du terrain tout le sol contaminé pour le remplacer par de la terre nouvelle. Puis, la compagnie s’en lave les mains et passe à la maison suivante.

Je me suis adressé à Freeport pour qu’ils contrôlent notre sol, ce qui a été fait, mais il y a bien des mois. Une équipe de géologues, de chimistes et d’ingénieurs de l’environnement a fait le tour de la maison et sondé le sol sur une profondeur de soixante centimètres. Aucun d’eux n’a voulu répondre à mes questions, sauf pour me dire que les résultats arriveraient quelques semaines plus tard. Au cours des derniers mois, il était difficile de ne pas remarquer ces équipes de professionnels au volant de Jeeps vert tendre dont les portières arboraient le mot SHAW. Shaw – dont j’apprends qu’elle figure sur la liste des entreprises classées de Fortune 500 et qu’elle est liée au secteur industriel chimique et pétrolier – est située à Baton Rouge, en Louisiane. Elle offre divers services dont l’assainissement de l’environnement. Elle prétend assurer le nettoyage de sites hautement toxiques, comme les zones polluées par la fabrication d’armes biologiques. Quelques mois ont passé ; j’ai donc estimé que notre sol était sain. De son côté, le printemps n’attend personne et je veux faire pousser des légumes. Je veux montrer à ma fille qu’on peut trouver de quoi se nourrir sur le terrain plutôt qu’au supermarché.

Le premier soir où je mange une salade de notre jardin, ma femme mange autre chose. Autant ma fille aime jardiner, autant elle n’aime ni les salades ni ce qui ressemble de près ou de loin à un légume. Elle se décide pour des macaronis au fromage. La salade est délicieuse, mais savoir qu’elle vient du jardin, de notre jardin, la rend plus savoureuse encore. Deux semaines durant, j’y travaille une fois par jour, voire deux, et chaque fois je me sens très fier de mon travail de jardinier.

Un soir, je suis pris d’une migraine tenace, qui s’intensifie le lendemain soir. J’ai l’estomac à l’envers. Je me persuade que les maux de tête et les nausées viennent d’un virus qui traîne en ville. Une nuit, je suis réveillé par un tout autre malaise. J’ai la diarrhée et une crampe violente me tord l’estomac. Je me traîne jusqu’aux toilettes et vomis, encore et encore. Je commence alors à m’inquiéter et m’imagine gravement malade. Je pense à ce qui hante tant de gens en Amérique : je n’ai pas d’assurance maladie. Une nouvelle semaine passe, où alternent douleurs physiques et désarroi. Pendant ce temps, je ne me nourris plus que de produits de base.

Au bout de quelques jours, je peux enfin marcher et manger de nouveau. Le jardin m’est totalement sorti de la tête, son existence même m’indiffère ; il a pourtant résisté grâce au système d’arrosage automatique dont le fonctionnement est assuré par les minuteurs fixés aux robinets des tuyaux qui traversent le terrain.

Je me sens mieux et pars à pied chercher mon courrier au bureau de poste, impatient de sentir le soleil sur mon visage. En chemin, je lève les yeux sur le paysage habituel que je trouve beau malgré mon état de faiblesse, même si chaque point de vue me fait penser à l’exploitation minière d’autrefois. Là, sur le flanc de la Bucky O’Neil Mountain, s’ouvre une brèche de la taille d’un bâtiment de deux étages, la toute première entrée dans la fameuse Copper Queen. Comme la plupart des colonies minières, Bisbee regroupait une centaine d’exploitations appartenant à des indépendants, mais la Copper Queen, intégralement souterraine, allait devenir l’une des exploitations de cuivre les plus prospères du début du XXe siècle.

Après avoir lu le journal local4, je trie mes factures dans le bureau de poste, et remarque une lettre de Shaw. Je la lis à plusieurs reprises avant d’en comprendre le sens : mon terrain à l’avant contient 564 ppm de plomb, 32 % au-dessus du niveau acceptable. À l’arrière, là où s’épanouissent en ce moment même les laitues, les poivrons et les oignons de printemps, le sol contient un taux de 79,3 ppm d’arsenic, plus de 100 % au-dessus du niveau acceptable pour une parcelle résidentielle.

La façon dont l’arsenic et le plomb sont arrivés dans mon terrain n’a rien de mystérieux, mais, comme je ne peux voir ces poisons, j’ai choisi de ne pas croire à une contamination de mon sol aux métaux lourds. Je savais qu’autrefois se dressaient là, au-dessus de Bisbee et à 400 mètres de ma maison, plusieurs grandes fonderies, un étagement imposant de cheminées qui crachaient en permanence fumées et métaux lourds. J’ai lu des récits du début des années 1900, époque où de nouveaux arrivants découvraient la localité de nuit et racontaient qu’ils avaient éprouvé l’impression effarante de pénétrer dans un paysage infernal : des braises orange venant des fonderies volaient dans la nuit. Terrils, fumées, feux de camp, tout faisait de la colonie minière un paysage dantesque.

À Bisbee, les mines de cuivre ont été réellement ouvertes autour de 1881, et la dernière a été fermée en 1975, vingt-cinq ans avant mon arrivée dans la ville. La fonderie a été démantelée en 1908, il y a plus d’un siècle, parce que les cadres supérieurs ne voulaient pas vivre dans une ville empoisonnée par une fonderie, et parce que l’entreprise avait arraché presque tous les arbres des montagnes alentour pour permettre à la fonderie de fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il a fallu plusieurs décennies pour retrouver des arbres. Mais à l’heure actuelle, les taux d’arsenic et de plomb montrent que la terre arable est encore toxique. Un siècle de vent, de neige et de pluie plus tard, cent ans pendant lesquels la nature a tanné la terre, l’a blanchie, l’a lessivée, l’a inondée, l’a exploitée, l’a érodée – et les poisons sont toujours là. Le peu de cuivre trouvé dans la terre est dérisoire mais significatif. Il est probable qu’on a adopté une extraction par fusion, en laissant le vent disperser les particules d’arsenic et de plomb, particules qui sont allées se déposer sur les terrains tout autour.

Cependant, la fonderie n’est pas seule responsable de la pollution des terres. Deux ravins parallèles traversent Bisbee, séparés par une ligne de crête couverte d’habitations sur l’un et l’autre versant. Beaucoup de ces maisons sont perchées à flanc de coteau et possèdent entre dix et cent marches qui donnent accès à leurs portes d’entrée. Désireux de créer des fondations de plain-pied au profit de quelques demeures de prestige, Phelps Dodge fit d’une pierre deux coups en utilisant des déchets miniers, ces restes indésirables qu’on appelle terrils, afin de niveler le sol. La compagnie a tiré de ces terrils une « terre » encore chargée des métaux lourds utilisés pour séparer le cuivre de la gangue rocheuse, « terre » que des camions ont charriée dans divers quartiers de la ville, afin de l’aménager en terrasses. C’est ainsi qu’à Bisbee, de nombreuses maisons sont actuellement édifiées sur des déchets miniers vieux de plusieurs dizaines d’années.

En réalité, je n’ai pas été victime d’un virus qui traînait dans l’air de la ville. Selon les informations gouvernementales, le propre de l’arsenic est de pénétrer dans l’organisme avec les poussières en suspension. Son ingestion peut irriter l’estomac et les intestins, léser le système nerveux, et même endommager le foie. J’ai creusé la terre pendant plusieurs semaines, à quatre pattes, pour transformer le terrain en jardin. Souvent tranquillement, avec ma petite fille. J’ai mangé des légumes pendant des semaines. Quand je vois le peu que je sais de l’histoire du lieu où je vis, mon cerveau entre en ébullition.

Je fais une pause, le temps de me réjouir de deux choses : que la terre n’ait pas inspiré confiance à ma femme enceinte et que ma fille n’aime pas la salade. L’une et l’autre se portent bien. Pas moi.

Il me serait plus facile d’oublier les métaux lourds qui contaminent mon sol si je n’avais pas entendu dire, ces derniers mois, que Freeport-McMoRan allait rouvrir la mine, ce qui modifierait de fait le paysage économique, culturel et géologique de cette ville. J’en conclus que j’ai beaucoup à apprendre sur la façon dont les entreprises minières en activité affectent les villes à proximité.

Ma femme et moi, debout sur le porche un après-midi, évoquons les années à venir. Et nous nous demandons si c’est une bonne idée d’élever nos enfants dans cette ville. Et même si la mine ne rouvrait pas dans les toutes prochaines années, rien ne nous assure que la reprise ne se fera pas dans cinq ou dix ans. Quoi qu’il en soit, c’est comme si une horloge suspendue au-dessus de nos vies scandait les heures, et je crains qu’avec le temps son tic-tac ne fasse que s’amplifier.

Je regarde fixement mon jardin plein d’arsenic qui brille au soleil de l’après-midi. Que de temps perdu à cause d’une toxine fantomatique que je ne peux ni voir ni goûter ni sentir. Je commence soudain à me poser un tas de questions ; la première et la plus importante concerne les effets d’une mine moderne sur la communauté et la région tout autour. Selon les normes actuelles, l’activité minière de Bisbee était assez réduite. La fosse ressemble à un trou de pêcheur à côté de celles, océaniques, des mines d’aujourd’hui. Une exploitation moderne serait plus grande, occuperait plus de place et produirait beaucoup plus de déchets. Bien que nous soyons ici propriétaires d’une maison et profondément engagés dans la vie locale, aimerais-je encore vivre à Bisbee si la mine rouvrait ?

Cette question, nous nous l’étions déjà posée réciproquement, ma femme et moi, mais jamais dans un sentiment d’urgence. À présent, en tant que parents, il nous faut trouver une réponse, et vite. Pourtant, chaque fois que nous l’abordons, aucun de nous n’a de réponse, comme si nous jouions à qui perd gagne et guettions celui de nous deux qui annoncerait le premier la nécessité de quitter nos amis, notre communauté, notre jardin et notre maison.

1 Piments mexicains.

2 Mise initiale à verser pour participer au jeu.

3 Fortune 500 est le classement des 500 premières entreprises américaines, classées selon l’importance de leur chiffre d’affaires. Il est publié chaque année par le magazineFortune.

4 Si je devais donner un exemple de ce qui, semaine après semaine, en dit le plus sur les habitants de Bisbee, je prendrais la page réservée à la police dans l’hebdomadaire local. Un entrefilet attire mon regard d’emblée : « Une femme demande qu’on fasse sortir de chez elle un serpent qui s’est égaré dans la pagaille. »

Autre constat : « Un correspondant anonyme a signalé qu’un inconnu d’origine hispanique avait laissé dans sa maison une grande quantité de marijuana au numéro 2 100 de la rue S. Kentucky ». Le correspondant reste-t-il anonyme dès lors que la police sait que celui qui a passé l’appel est l’actuel résident de l’appartement situé au numéro 2 100 de la rue S. Kentucky ?

Autre entrefilet représentatif : « De retour chez elle, une habitante de Bisbee a trouvé sa voiture recouverte de crème glacée. La porte à l’arrière était ouverte, et une lampe qu’elle avait laissé allumée était éteinte. »

Parfois, le rédacteur de ces entrefilets prend le temps de laisser un message d’intérêt public : « Plusieurs javelinas – sorte de pécari sauvage – ont été renversés et tués sur les routes de Bisbee cette semaine. Prenez garde en chemin aux javelinas, morts ou vifs. » Face à ce que nous réserve la vie quotidienne, l’humour est une parade : c’est ce que confirment, à mes yeux, les annonces de la police.

2 BISBEE, ARIZONA

De Bisbee à Tucson, 160 kilomètres… et un siècle.

Adage local

Située à treize kilomètres au nord de la frontière mexicaine et à cent soixante kilomètres au sud-est de Tucson, Bisbee se tient en équilibre entre deux canyons des Mule Mountains. Dominant l’étendue désertique comme des chameaux roulent leurs bosses, les Mule appartiennent à ce que les géologues nomment « îles célestes » – petites chaînes de montagnes détachées de celles qui ponctuent la carte du sud de l’Arizona. Ici, il neige tous les hivers, et les genévriers poussent en abondance sur les cimes. Debout au sommet d’une de ces montagnes, d’un côté mon regard suit jusqu’au cœur du Mexique la ligne claire d’un haut désert bordé de cours d’eau et préservé de tout contact humain. À l’est, je vois les montagnes Chiricahua, qui surplombent tout du haut de leurs 3 000 mètres. Dans cette chaîne montagneuse, les ocelots sont chez eux ainsi que les tangaras en été, et le jaguar du Mexique, nomade et imprévisible. Ces montagnes donnèrent aussi leur nom à la tribu apache de Geronimo, les Apaches Chiricahuas.

Il y a bien des façons de raconter la découverte puis l’exploitation du cuivre à Bisbee. Si divers acteurs s’impliquèrent au fur et à mesure que le cuivre affluait, tous s’accordent sur le rôle historique d’un homme, celui qui fut tout à la fois le pionnier et le perdant de la Copper Queen.

George Warren arborait une grosse moustache et des bretelles. Il menait une vie de prospecteur et d’ivrogne. Les années 1870, dans le Sud-Ouest, furent le temps des chimères et des arnaques. Les blessures de la guerre Civile étaient encore fraîches et les gens avaient envie de nouvelles terres, de nouvelles richesses et de nouveaux paysages. Sur les sentiers de pionniers qui traversaient la frontière américaine circulaient des histoires qui parlaient d’or et d’argent.

C’est dans cet état d’esprit qu’un après-midi de 1878, M. Warren se retrouva juché sur un tabouret de bar à Tombstone, en Arizona. Ivre et sans doute tout occupé à parler de ce qui lui arriverait après avoir tiré le gros lot, Warren avait engagé la conversation avec Jack Dunn, un soldat de métier revenant des Mule Mountains. Il y avait passé quelques jours à traquer des guerriers apaches, près d’une source qui servait de point de rencontre dans leurs va-et-vient entre les montagnes Chiricahua et des opérations de pillage à Tubac et Tombstone. Avec son groupe, Dunn n’avait pas trouvé d’Apaches, mais des traces de cuivre et de plomb, oui. Ils déposèrent alors une demande de concession.

Après cette rencontre de hasard, Dunn proposa à Warren une avance sur mise, ce qui signifie dans le vocabulaire des prospecteurs qu’il lui offrait un travail dans la concession, en échange de quoi Dunn prenait en charge ses dépenses de fonctionnement et lui accordait un pourcentage sur le rendement. Sans traîner, Warren se rendit lui-même aux Mule Mountains où il installa son campement et commença à creuser. Il trouva du cuivre presque aussitôt. D’autres prospecteurs arrivèrent très vite. Et bientôt s’implanta une colonie minière de fortune et des saloons fabriqués avec des branches d’arbre et des bâches de diligence. Des femmes suivirent, qui savaient que personne dans la région ne remplissait plus vite sa bourse qu’un mineur.

Puis, un jour de 1879, après de longues heures passées à chercher du cuivre, Warren fit un pari que lui et ses héritiers allaient regretter à jamais. Il possédait un neuvième des parts de la Copper Queen et la misa en pariant qu’il pouvait distancer un homme à cheval sur quarante-cinq mètres, planter un piquet, et couvrir la même distance dans l’autre sens avant que le cavalier ne touchât au but. Il perdit. Deux ans après que Warren eut dilapidé sa part à la Copper Queen, un juge du comté de Cochise le déclara fou. Il partit ensuite quelque temps au Mexique mais finit par revenir à Bisbee où il mourut en 1892, clochard et alcoolique. À sa mort, la Copper Queen fonctionnait à plein régime et les gains de Warren eussent atteint en 1892 vingt millions de dollars.

Que ce fût en guise de lot de consolation ou en reconnaissance du rôle qu’il avait joué dans la découverte de la Copper Queen, une effigie de Warren fut ajoutée au sceau de l’État d’Arizona. Et à Bisbee, le quartier édifié pour les cadres hérita de son nom.

Au début, Bisbee était une colonie minière comme une autre, autrement dit elle n’était pas faite pour durer. C’est en 1880 qu’elle devint officiellement une ville, et elle doit son nom au juge Dewitt Bisbee de San Francisco, un des bailleurs de fonds de la Copper Queen, destinée à devenir la plus grande mine de cuivre du district. Les dix années suivantes, Bisbee s’emplit de mineurs de passage, de migrants misérables venus d’Europe, de soldats déserteurs et de propriétaires qui construisaient la ville à la hâte, comme tant des campements de chercheurs d’or et d’argent dans la région qui semblaient avoir surgi en une nuit. C’est pourquoi le plus ancien quartier de Bisbee, le vieux Bisbee pour les gens d’ici, n’a pas deux maisons semblables, et elles ont l’air de vieilles baraques de mine qui, comme leurs propriétaires, ont résisté au temps avec une rare obstination. Les mineurs les montaient pendant leurs jours de repos, puis faisaient venir leurs familles dans ce nouvel endroit, tout en haut des Mule Mountains. Après vingt ans d’exploitation minière, la ville devint la reine du cuivre, et il fut évident qu’elle était là pour un moment. À la fin des années 1890, c’était la cité la plus importante entre Saint-Louis et San Francisco, avec trois salles d’opéra, une ligne de trolley et des banques prospères. Ensuite, il y eut une guerre mondiale, puis une autre, et chacune ne fit qu’enrichir l’exploitation minière. Au bout du compte, l’architecture devint le reflet d’une population attentive à la vie collective : églises, écoles et immeubles commerciaux en briques et sur trois étages, où l’on vendait des vêtements et des produits de qualité. Ces immeubles sont encore debout et témoignent de la richesse passée de Bisbee. Bon nombre des colonies minières de cuivre apparues à la même époque ont fait long feu, détruites par le vent et les inondations qui sévissent en Arizona tout l’été.

La plupart des mineurs qui firent marcher la colonie étaient des vétérans des guerres du XXe siècle – les deux guerres mondiales, celles de Corée et du Vietnam. Comme Bisbee refusait de disparaître, ils y revenaient après les combats et trouvaient du travail. C’est le début de la vie ouvrière dans une montagne paradisiaque, à la frontière du Mexique.

Presque tout le monde, les touristes comme les gens d’ici, arrive à Bisbee par une route qui relie Tucson au sud et contraint le conducteur à gravir pendant quelques kilomètres la côte du Banning Canyon avant d’atteindre le plus long tunnel d’Arizona. De l’autre côté du tunnel, voici Bisbee qui, à première vue, ressemble à un chaos de maisons blotties contre les parois des deux canyons, Tombstone et Zacatecas, cramponnés comme des bébés scorpions au ventre de leur mère. Et les jours de pluie, la ville se serre davantage encore contre ces parois, car tout ici a le chic pour emprunter la pente qui mène à la mine à ciel ouvert.

J’ai découvert Bisbee pour la première fois en 1996. Je vivais à Tucson et, un jour d’hiver, j’ai pris ma moto pour y descendre. Il neigeait ce soir-là et je suis resté sur place trois jours, avant de pouvoir retourner à Tucson. Heureux d’être immobilisé dans ce qui ressemblait à une ville du XIXe siècle, j’ai marché sans but précis dans les rues qui s’enroulent autour des collines. J’ai monté et descendu des escaliers et plongé un regard furtif dans des maisons dont l’architecture variait de l’une à l’autre. Et la mine, recouverte de neige, ressemblait à une fosse désaffectée, problème qui serait réglé un jour ou l’autre par quelque agence fédérale – un programme de dépollution en cours. Je me suis dit que je serais heureux de vivre à Bisbee et j’étais curieux de savoir qui vivait là.

Quand la mine a fermé en 1975, les mineurs ont abandonné la ville avec tant de précipitation qu’on pouvait acheter une maison pour moins de 1 000 dollars. Après le Vietnam, Bisbee a attiré un flot régulier d’adeptes de la contre-culture désireux de mettre le plus de distance possible entre eux et la société. Disons qu’une minorité de gens subsiste grâce aux subventions publiques qui prennent la forme d’un chèque de la Section 8, plus couramment appelé, dans la région, le « chèque des fêlés ».

Les jours calmes, Bisbee est une de ces villes dont les habitants semblent se limiter aux marchands qui vivent d’un tourisme restreint mais régulier. J’ignorais alors, et il m’a fallu des années pour le découvrir, tout l’éventail des gens qui vivent ici : propriétaires de ranchs, hippies, ivrognes, miniers à la retraite, fous d’oiseaux, concepteurs de sites internet, écrivains, industriels travaillant tout près d’ici, au Fort Huachuca, l’un des sièges des services de renseignement de l’armée pour les satellites et la technologie des drônes. Nous avons de petits trafiquants de drogue qui revendent de la meth1 et de l’herbe dans les bars du coin et comme nous sommes à côté de la frontière, nous avons toujours des mules en réserve pour de l’argent vite gagné grâce au trafic de pot2 de part et d’autre de la frontière. Disséminés dans toute la ville, on trouve aussi des adeptes du « New Age », des fétichistes du cristal, des investisseurs riches à millions, d’anciens cadres supérieurs du secteur automobile, des célébrités de la BD, des photographes connus, des sculpteurs, des peintres et des journaliers, dont la moitié semble disposer d’un atelier d’art attenant à leur maison. Et n’oublions pas cet homme planté à divers coins de rues, depuis dix ans, avec un panneau où l’on peut lire : « CHERCHE TRAVAIL. JE HAIS LES MENTEURS. NE ME PARLE DONC PAS ».

Parmi toutes les catégories de gens vivant à Bisbee, une des plus bizarres est celle des collecteurs de pierres. Ils arrivent ici dans l’espoir de trouver, sous deux ou trois couches de déchets, de quoi gagner rapidement de l’argent. Ces hommes forment une sorte de clan, et restent entre eux par petits groupes, dans la crainte qu’on ne découvre leurs « secrets ». Ils grimpent sur les terrils lorsqu’il fait bien noir, des lampes torches dissimulées sous le manteau dans l’espoir d’échapper aux gardiens de nuit. Ils ne sont pas à la recherche de filons d’or ou de cuivre, ce serait trop demander. Ils se contentent d’un morceau de turquoise ou de tout ce qui brille comme une pierre précieuse. D’après ce que j’en sais, ces hommes ne sont pas en quête d’un travail honnête. Ils recherchent plutôt l’argent facile et passent finalement tout leur temps à travailler pour le plus piètre gain qui soit. Ils sont plus désespérés que le porteur de pancarte du coin de la rue. Ramasser des canettes sur le bord de la route leur rapporterait davantage que la moindre de leurs trouvailles.

Au fil du temps, ils s’enfoncent dans un labyrinthe paranoïaque et désenchanté, persuadés que le coup du siècle les attend, demain. Je connais un habitant qui a passé des années à creuser à l’arrière de chez lui un trou d’une profondeur inquiétante, invitant souvent de jeunes apprentis mineurs à creuser à sa place, généralement contre une bouffée de sa pipe à eau. Après, je croise certains de ces collecteurs au bar, couverts de terre, prétendant que la journée a été dure alors qu’ils l’ont passée, complètement défoncés, à raconter à un copain collecteur qu’un jour il serait riche. Mais je peux toujours compter sur eux pour me tirer par la manche et me demander : « Tu m’offres une bière aujourd’hui ? Je te la rendrai un jour au centuple. »

Pendant les dix dernières années, je suis allé faire la fête dans des baraques minières composées d’une seule pièce, dans des puits miniers abandonnés, dans une maison en pierre creusée dans la montagne, et dans des manoirs semblables aux luxueuses demeures de Boston et Philadelphie, les deux villes dont était issue l’élite de Bisbee à ses débuts, celle qui a édifié les vastes demeures situées dans un quartier de la ville nommé Le Bellevue. Bien entendu, ces résidences n’ont pas autant de valeur qu’elles devraient, parce qu’à l’arrière, un tas de déchets miniers en décomposition d’une trentaine de mètres de haut flanque leurs jardins.

Voici une histoire que racontent les premiers habitants de Bisbee. Un samedi de 1950, un homme sortit d’un bordel de Brewery Gulch, une des deux rues principales de la ville. On était fin juin et la mousson annuelle cognait depuis des jours. Une pluie torrentielle tombait de biais, mais l’homme devait retourner à la mine. Il prit le premier escalier qui s’offrait et l’eau s’abattit sur lui tel un mur de ciment. Comme il était emporté dans Brewery Gulch, des gens tentèrent de l’agripper, mais personne n’y parvint. Il n’y avait aucune chance d’arrêter sa chute alors qu’il dégringolait la rue avec les tonnes de roches et de cailloux arrachés à la montagne. Arrivé près du Stock Exchange Bar, il essaya de se raccrocher à quelque chose, à n’importe quoi, mais le courant était trop fort. Qui sait s’il eut le temps de voir la fosse dissimulée par la chaussée ? Le lendemain, on l’a retrouvé au fond de la mine, mort, des dizaines de mètres plus bas.

Aujourd’hui, une grande grille d’acier recouvre le trou sous la voie publique. Elle empêche les jeunes amateurs de skate et les ivrognes en errance de tomber dans la mine lors de crues soudaines.

Toutes les petites villes possèdent des symboles forts qui cimentent la population. Pour Bisbee, c’est le cratère déjà mentionné, côté sud, qu’on appelle tout simplement la Fosse. Située au bord de la ville, elle ressemble à une tumeur cancéreuse dont personne ne tient à parler. Large de 800 mètres, longue de plus de 1 600 mètres sur une profondeur de 300 mètres, ce fut autrefois une mine à ciel ouvert où les mineurs trouvaient de l’or, du plomb, du zinc, des turquoises, de l’uranium et de l’argent. Mais le plus rentable a toujours été le cuivre. Quand Phelps Dodge a arrêté les machines, en 1975, la Fosse avait produit plus de 8 milliards de dollars de cuivre.

Aucun moment de grâce dans le paysage entre ce que les gens d’ici appellent le vieux Bisbee – centre-ville historique – et l’immense cratère creusé par les hommes, sorte d’entonnoir géant à 800 mètres de ma maison. La Fosse surprend les touristes de passage. Alors qu’ils roulent vers le Mexique, le sol fait soudain défaut, à quelque 300 mètres du bord de la route.

Pour vivre à Bisbee, il vous faut accepter que la Fosse fasse partie de votre vie. La connaissance en géographie de chaque résident en dépend et elle se glisse dans la langue quotidienne de la ville. Lorsqu’un autochtone montre sa route à un touriste, que ce soit en direction de l’est ou du sud de la ville, invariablement il commence par ces mots, « Dès que vous avez dépassé la Fosse… ». Quand je me rends au seul supermarché de la ville, je passe par la Fosse. Quand je vais à la quincaillerie, je passe par la Fosse, quand je vais chez le vétérinaire, au terrain de base-ball, au snack, au Mexique, au cimetière, dans n’importe quelle école de la ville, ou à la décharge publique, je passe par cette énorme excavation dans le sol. En un seul jour, je dois passer une demi-douzaine de fois par la Fosse. C’est incroyable et pourtant, il suffit de quelques mois passés à Bisbee pour ne plus voir dans la Fosse un vaste trou, mais une toile blanche sur laquelle nos regards projettent le ciel et les montagnes. Très vite, l’énorme cicatrice dans le sol devient l’équivalent de l’arbre au bout des immeubles, ou d’un feu de signalisation, ou du vieux dépôt qui sert à tous, ici, de repère.

De l’autre côté de la Fosse, sur la route 80, il y a une aire de stationnement avec le seul monument où figure le nom officiel du cratère : Fosse Lavender, en référence à Harrison Lavender, vice-président et PDG3 de Phelps Dodge en 1950. Même si la plupart des mines de Bisbee étaient souterraines, il y eut aussi des mines à ciel ouvert au début, en 1917, mais leur activité était limitée par rapport à ce que la Fosse Lavender allait devenir.

À la fermeture de la mine, en 1975, les mineurs avaient creusé plus de 4 300 kilomètres de galeries souterraines sur une étendue de 5 kilomètres carrés et à une profondeur de 900 mètres. De la Fosse, exploitation à ciel ouvert, on avait extrait 78 millions de tonnes de minerai dont on a tiré 545 000 tonnes de cuivre, ce qui donne un rendement moyen assez élevé de 7 % de cuivre par tonne de terre. Il y a eu beaucoup de déchets, quelque 232 millions de tonnes, pour la plupart restés à Bisbee ou aux environs. Dans le quartier de Warren où j’habite, de l’autre côté du puits du vieux Bisbee, on trouve le terril n° 9, une butte de roche pulvérisée ; haute de trente mètres, d’un rouge sang, elle se dresse là juste derrière les maisons. Beaucoup croient que cette butte est une émanation du terrain en dessous, alors qu’en réalité elle provient en grande partie de la Sacramento Hill qui jadis s’élevait à côté des Mule Mountains, îlot à part dont le rouge hardi était l’indice géologique, pour les prospecteurs à venir, d’un gisement exceptionnel de minerai en sous-sol.

Des touristes s’arrêtent sur l’aire de stationnement pour prendre en photo la mine désaffectée. Mais comme tous les touristes avant eux, ils ne peuvent jamais faire tenir dans le cadre l’immensité de l’excavation creusée dans le sol. Revenus chez eux, ils voient la photo d’un rocher rouge avec des touches d’orange et de brun. Le reste de l’image n’est qu’ombre car l’antre engloutit le soleil.

Mais les touristes aiment venir, de tous les coins du globe. L’un vient pour le temps qu’il fait, un autre pour voir une ancienne ville minière encore debout. Presque tous font la visite de la mine, un trajet de deux heures dans l’ancien sous-sol de la Copper Queen. J’ai fait le tour en question ; il commence par un trajet de 300 mètres à l’intérieur de la montagne, trajet qu’on parcourt dans une nuit noire, à califourchon sur des wagons miniatures. Quand le train s’arrête au cœur de la montagne, deux mineurs à la retraite mènent la visite par un escalier en bois jusque dans une ancienne salle excavée – grande caverne de mineurs creusée à la dynamite, puis visiblement au marteau-piqueur afin d’attaquer la roche et de dégager le minerai contenant du cuivre.

Ces deux anciens mineurs ont travaillé l’un et l’autre dans les sous-sols de Bisbee jusqu’à la fermeture. Je les ai interrogés à propos des mineurs qui sortaient des pierres de prix dans leurs gamelles de déjeuner, des pierres comme de la malachite, de l’azurite, et une sorte très rare de turquoise appelée la Bisbee Blue.

L’un des deux hommes a souri et regardé tout autour, comme pour vérifier que personne d’autre n’écoutait.

« Je ne le nie pas. Le cas échéant, nous nous servions, dit-il, et pourquoi pas ? »

Il m’est alors revenu que le vol joue toujours un rôle considérable dans l’exploitation minière. Dans toutes les mines de diamant du monde, on doit fouiller les travailleurs à chaque changement d’équipe. Aujourd’hui, les travailleurs de presque toutes les mines, de quelque minerai que ce soit, sont traqués à la moindre infraction. Mais la valeur de l’actuel minerai est si faible que le vol est rare dans les mines de cuivre ; un mineur isolé devrait en voler plusieurs tonnes pour obtenir tout juste 100 dollars. Pour des raisons propres à l’économie d’échelle, la Bisbee Blue ne retenait pas l’attention des cadres de Phelps Dodge, mais sur le marché libre cette turquoise était une denrée très estimée.

« On savait toujours si quelqu’un emportait quelque chose chez lui. Le bras qui tenait la gamelle du déjeuner se cambrait quand elle pesait lourd. Mais la plupart des chefs auxquels l’entreprise confiait les rotations étaient dans le coup. Ils prenaient tous une part du gâteau. »

À l’époque, les mineurs allaient à Tucson pendant leurs jours de congé et vendaient la Bisbee Blue à un gemmologue pour en faire des bijoux. Aujourd’hui, la Bisbee Blue demeure l’une des formes les plus rares et les plus chères de turquoise. À part quelques marchands du Sud-Ouest, les anciens mineurs en demeurent les seuls fournisseurs.

Il est bizarrement très instructif de prendre tous les jours une route aux abords d’une mine à ciel ouvert. C’est pour moi l’occasion réjouissante d’une traversée géologique dans la croûte terrestre. En quelques minutes, le temps de contourner la Fosse, la voiture se glisse sur un tronçon de la route 80 si étroit que je me trouve enfermé au cœur de la coupe transversale de ce qui fut, autrefois, une montagne. Son riche et très étrange mélange de rouge, de pourpre, d’orange, de brun, de gris et de rose n’est pas visible en surface. Par la fenêtre côté conducteur, on voit encore la trace des pelles mécaniques qui ont déchiré la montagne et laissé de longues striures montant et descendant sur la roche déchiquetée. Au sein des canyons, en retrait du bord de la route, un ton de roux profond s’accentue d’année en année – signe certain d’un écoulement d’acide sulfurique, l’un des effets les plus désastreux d’une mine de cuivre. Le mélange de couleurs exotiques forme un tableau magnifique, et abolit un instant la réalité, à savoir qu’on roule au beau milieu d’une montagne qui n’est plus là.

Par la vitre du passager, on voit courir sur un kilomètre et demi de long une clôture à mailles losangées qui rase la route de près. Le bas-côté, étroit, a viré au rouge brûlé il y a longtemps, toujours à cause de l’érosion du cuivre et de l’écoulement acide. En fait, aux abords de la Fosse, presque tout, naturel ou pas, adopte une nuance spécifique de rouge.

L’accotement s’arrête à la clôture ; au-delà, les ténèbres se répandent jusqu’à l’endroit où le soleil n’arrive jamais, sauf à son zénith. Au fond, s’étend un grand réservoir plein d’un liquide rouge carmin, un cocktail toxique et encore actif. Au fur et à mesure que les années passent et que se succèdent les saisons, l’eau qui remonte des profondeurs fait souvent penser à une cuve de pastels fondus dont les couleurs se mêlent peu à peu en formant des tourbillons sans cesse renouvelés de rouge, de vert et de pourpre.

Tout au loin, un grand triangle d’acier rouillé laisse pendre ses câbles. Ce chevalement indique qu’il y a un puits minier de grande profondeur, juste en dessous. Il y en a sept autres sur le site de Bisbee ; tous servirent d’ascenseurs aux travailleurs qui descendaient dans l’obscurité travailler au fond. Il y a peu, l’entreprise voulait démanteler ces gros équipements et vendre le métal au poids. La ville a envoyé à la compagnie une pétition afin de les laisser en place, sans doute signée par des responsables locaux de la campagne intitulée « pour la préservation de la tradition minière de Bisbee ».

Avant d’arriver au bout de la mine, on peut entrevoir les voies d’accès créées le long des parois. Les parois de la mine aujourd’hui, c’est une série de « gradins » artificiels, terme qui désigne, sur l’axe vertical, les niveaux d’une fosse. Les gradins, hauts d’un mètre et demi chacun, servaient de voie de circulation aux engins de terrassement et aux camions bennes à bascule. Chaque fois que les mineurs avançaient d’un mètre et demi dans le travail d’extraction, ils fabriquaient un nouveau gradin, décalé par rapport au précédent afin de limiter les glissements de terrain. Les gradins finissent par tomber au fond de la mine, ce qui permet de comprendre de quelle façon les mineurs creusèrent leur route sous terre pendant des décennies. Quand on peut aller au-delà de l’immense chantier qu’est cette énorme cicatrice géologique, on voit de petites ouvertures noires situées au-dessus des gradins. C’est par là que les lourdes excavarices de la mine à ciel ouvert pénétraient dans l’une des anciennes mines souterraines, une sur des milliers, ce qui rappelle une fois de plus que cette terre était déjà lourdement exploitée depuis soixante-quinze ans quand les pelleteuses commencèrent à creuser à perte de vue.

Ainsi, jour après jour, année après année, je tourne et tourne encore autour de la Fosse, l’esprit ailleurs, et considère le cratère qui surgit à ma droite comme n’importe quel anneau de contournement que la voiture doit suivre, ombre persistante que mon esprit paresseux m’a laissé ignorer pendant tant d’années. Cela jusqu’à ce qu’une personne étrangère à la ville vienne nous rendre visite ; et, alors que je roule vers le Mexique et disserte sur les questions frontalières, des hurlements jaillissent du siège passager : « Bon sang, c’est quoi ça ? »

Il me revient alors que Bisbee n’est pas une ville ordinaire. Rares sont les citadins qui vivent au-dessus de milliers de kilomètres de galeries. Rares sont ceux qui ont, juste sous leurs jardins, plus de quatre millions de tonnes de cuivre prêts à être exploités et d’une valeur équivalant à des dizaines de milliards de dollars.

***

Des mois après mon intoxication à l’arsenic, planté devant la fenêtre, je fixe la nuit claire et lumineuse afin de trouver des réponses. La neige est tombée la nuit précédente et les conduites d’eau sont encore gelées. Le jardin est en jachère. Ma famille a été relogée dans une autre maison de la ville et Freeport a payé notre installation, de sorte que ses employés peuvent évacuer la terre du jardin sur une profondeur d’un demi mètre. Je suis là pour vérifier l’état de la tuyauterie et régler la chaudière.

Le programme de Freeport consiste à remblayer le jardin et à ajouter, pour finir, une couche de terre arable. Le problème, ce n’est pas le remblayage. On est d’accord là-dessus. Ma femme est enceinte de neuf mois, et nous attendons notre seconde fille d’un jour à l’autre. Simplement, je ne suis plus sûr de vouloir rester ici, en dépit du jardin et de l’aménagement paysager qu’on y fait.

Je suis perturbé quand je songe à ce que Bisbee deviendrait si la mine rouvrait. La route encombrée par le va-et-vient de dizaines de camions hauts comme des maisons ; la ville plombée en permanence par un nuage de crasse et de poussière toxique ; les canyons renvoyant l’écho des poids lourds, leurs sifflements et leurs alarmes assourdissants ; les tirs incessants de dynamite des mineurs pour agrandir la mine existante. Il suffit de demander aux plus âgés des habitants. Pendant trente ans, la population de Bisbee s’est arrêtée de vivre tous les jours à quinze heures vingt-cinq, dans l’attente de l’explosion quotidienne. Les bus scolaires ont attendu la fin des tirs sur le bord des routes. Toutes les activités de la ville dépendaient de ce travail de sape quotidien.

Une vieille dame arrivée à Bisbee en 1950 m’a raconté : « Chaque jour, cinq minutes avant quinze heures trente, j’enlevais toutes les photos fixées aux murs. J’attendais l’explosion puis je remettais les photos sur les murs. »

Et puis, il y avait les nouveaux ouvriers qui arrivaient. Les mineurs sont d’humeur nomade, des hommes et des femmes qui vont de ville en ville pour un salaire souvent plus élevé que ce que rapporterait n’importe quel autre travail dans la région. Certains viennent avec leur famille ; d’autres la laissent derrière eux et envoient de l’argent à la maison. Les bars regorgent d’hommes surmenés, et ce n’est jamais une bonne chose.

Il faut que je vous parle du ranch où j’ai vécu autrefois, au-delà de Tucson près de la ville d’Oracle, derrière le mont Lemmon. Je payais deux cents dollars par mois pour une hutte dans le ranch du fameux Bill Cody. Le vieux Bill avait travaillé dans un cirque et présentait son spectacle de cow-boy de ville en ville, d’un continent à l’autre, mais il était également mineur. Bien qu’il eût fait sa part de déminages dans la montagne, il n’était jamais devenu riche.

Les matinées étaient chaudes une heure avant le lever du soleil et je me tenais sur le porche pour saluer le soleil de plomb, les yeux fixés sur l’immensité vide des Galiuro Mountains. Entre les montagnes et moi, il n’y avait qu’une grande fonderie qui jaillissait du lit de la rivière de San Pedro sous la forme de deux cheminées tendues vers le ciel. En contrebas, hors de la vue, il y avait San Manuel, une cité ouvrière construite en 1950. Le filon de cuivre était là tout au fond d’une exploitation souterraine. Quand on les interrogeait sur la mine, les mineurs de San Manuel disaient que le « minerai sortait tout seul ».

Le soir, je descendais au bar du coin, quatre murs, une porte fracturée, un sol en béton, des tabourets devant le bar. L’endroit était pris d’assaut chaque soir par les mineurs, pour la plupart des Mexicano-Américains. Comme je n’étais pas mineur, je ne pouvais lancer la conversation.

La seule fois où je le fis, le mec me demanda : « Tu as déjà traversé la frontière et pris une latino et une chambre pour trente dollars ? »

Je répondis que non, pas ça.

« Tu es une tapette ou quelque chose du genre ? »

Il cherchait la bagarre. Il ramassa sa bouteille et parla vaguement de me saigner. Je n’avais aucune idée de ce dont il était question, mais je sus que j’étais mal. Je sortis, les yeux dirigés vers le sol et dos à la porte.

À Bisbee actuellement, ma femme et moi pouvons aller dans presque n’importe quel magasin de la ville et y trouver quelqu’un de notre entourage. Seuls des chants d’oiseaux troublent, tôt le matin, la paix et la douceur des nuits. Si cinq cents nouveaux visages apparaissaient, les yeux et le cœur déterminés à gagner gros et le plus vite possible, je ne suis pas sûr que ce serait encore le cas.

Enfin, il faut ajouter qu’avec le temps et la routine, les humains que nous sommes peuvent vivre presque n’importe où. Comment expliquer autrement qu’il y ait des gens pour vivre près de vieilles mines d’uranium, ou à quelques kilomètres d’une centrale nucléaire ? La réponse est simple. C’est inconsciemment que nous faisons des choix calamiteux. Nous ne voulons rien savoir de ce qui peut, presque à coup sûr, menacer nos vies. Nous le rejetons.

Ou nous déménageons ?

J’ai rencontré Tom Weiskopf au Grand Hôtel de Bisbee lors d’une partie de billard. C’est le premier salarié de Phelps Dodge, puis de Freeport, que j’aie jamais fréquenté. Il m’a tout de suite plu. D’un abord souriant, il porte en général des jeans et une chemise à manches longues. Son rire est communicatif et il ne dit jamais rien qu’il ne pense. Quand je l’ai rencontré, il était directeur du site de la mine de Bisbee. Phelps Dodge était encore le roi du cuivre en Arizona et personne n’était venu vérifier si mon terrain recelait des métaux lourds. L’éventuelle réouverture de la mine n’était alors qu’un vague bruit. Puis un jour Freeport-McMoRan a racheté Phelps Dodge. Quelques mois plus tard, une flotte de camionnettes portant sur leurs flancs le logo de Freeport s’est mise à circuler dans nos rues. Peu après, Shaw a commencé à contrôler nos terrains. Quelques mois plus tard, Tom a été engagé par Freeport et muté sur la mine de Tenke dans la République démocratique du Congo.

En prenant quelques verres avant son départ, on a parlé de la mine.

« Si elle ouvre, la ville explosera. Ce sera excitant et amusant », me dit-il avec cette façon qu’il avait de parler, douce et positive. Je lui exprime mon désaccord, mais il persiste à trouver les villes-champignons sympathiques. Il ajoute que l’argent y coule à flots et que les gens sont contents d’en avoir plus. Je lui confie ma crainte que la ville ne subisse un changement de culture.

Il rit et me dit que je pense trop.

« Hé, dit-il amicalement, nous avons besoin du cuivre, et s’il y en a assez ici pour qu’on ouvre la mine, je suis pour. En attendant, je vais travailler comme un fou pour remédier à tous les dégâts causés auparavant. »

Tom est un géologue expert dans la restauration de l’environnement, ce à quoi il a travaillé à Bisbee pendant plusieurs années. Il est très fier de l’herbe qui pousse sur le versant d’une colline qui servait autrefois de décharge derrière le cimetière. La restauration s’est faite sous son contrôle et si pour l’instant ça fait artificiel, je suis sûr qu’après plusieurs décennies et un certain nombre de pluies torrentielles, ça se fondra dans la topographie naturelle.

Quand on envisage de vivre dans une ville où une société minière a déjà pesé de tout son pouvoir, et s’apprête peut-être à recommencer, un rappel de ce qui s’est passé à Bisbee en 1917 s’impose.

À la veille de la Première Guerre mondiale, la plupart des mines que Phelps Dodge possédait en Arizona se mirent en grève. Les syndicats réclamaient une amélioration des conditions de sécurité et une augmentation des salaires. Les mineurs savaient que la guerre en Europe avait beaucoup rapporté à l’entreprise, et ils voulaient une part du gâteau.

Les grèves se multipliaient et Bisbee suivit. Peu après, le gouverneur républicain d’Arizona, Thomas Campbell, se hâta de télégraphier à la Maison Blanche dans l’espoir d’obtenir l’intervention des troupes fédérales pour le compte de Phelps Dodge. Dans son message, Campbell prête au conflit une couleur « pro-allemande » et « anti-américaine », jouant sur le fait que la main-d’œuvre de Bisbee était en majorité d’origine européenne. Le pays était à deux doigts d’entrer dans la guerre qui se déroulait en Europe et l’entreprise, qui espérait briser la grève et rouvrir la mine, usa d’une vieille tactique, courante, hélas, dans le monde politique actuel : elle feignit de craindre pour son rendement économique.

La Maison Blanche refusa d’apporter son aide, et c’est ainsi que, le 12 juillet 1917, Phelps Dodge eut recours aux shérifs locaux, aux commerçants et à divers autres groupes sécuritaires hostiles aux syndicats, et rassembla mille deux cents hommes avant le lever du soleil. Ce genre d’opération exige une planification et la participation de nombreux partenaires. Le shérif Harry Wheeler obtint immédiatement la bénédiction de Walter Douglas, fils du tristement célèbre James Douglas, fondateur des mines de Bisbee et de Morenci, et président en exercice de Phelps Dodge. Ensemble, ils embauchèrent de quoi former une troupe de presque deux mille hommes, la plus importante jamais rassemblée dans l’histoire des États-Unis, afin d’arrêter les mineurs en grève.

Ce matin-là, ils prirent position face aux 1 200 mineurs. Parmi les hommes faits prisonniers, certains ne travaillaient même pas à la mine, mais, dans la confusion, on ne s’arrêta pas à de tels détails. On les fit passer pour des « sympathisants ». Les vigiles emmenèrent les captifs à marche forcée au stade de base-ball de Warren en contrebas, ce qui dut prendre des heures. En attendant, le shérif demanda aux chemins de fer d’El Paso et du Sud-Ouest, avec leur bénédiction, la mise à disposition d’un train qui fît office de prison mobile. Ce qu’il obtint. Mineurs et « sympathisants » furent embarqués dans des bétaillères et firent seize heures de train à travers le désert jusqu’à Hermanas, au Nouveau-Mexique. De là, on les envoya à Columbus, au Nouveau-Mexique, où ils restèrent presque trois mois à vivre des rations de l’armée pendant que les tribunaux essayaient de résoudre leur sort. Avant d’être débarqués au beau milieu des régions frontalières du Nouveau-Mexique, on leur intima l’ordre de ne jamais revenir à Bisbee.

L’expulsion modifia le bassin d’emploi de Bisbee, ce qui n’empêcha pas le shérif ni Phelps Dodge d’imposer la loi des milices. Pendant plusieurs mois, le shérif posta des gardes armés à toutes les entrées et sorties de Bisbee et de Douglas. On distribua aux gens des passeports fabriqués par le shérif et la Ligue de Protection des Citoyens, une milice créée par Phelps Dodge. À la fin, le gouvernement fédéral décida d’intervenir et arrêta le shérif et deux douzaines de cadres de la société Phelps Dodge pour kidnapping.

Aucun d’eux ne fit de prison ni ne paya d’amende. Après ça, la ville de Bisbee ne fut plus jamais la même. Walter Douglas resta le président de Phelps Dodge et les événements le laissèrent de marbre. Il était aussi le président de l’American Mining Congress, où il fit la promesse de briser n’importe quel syndicat dans n’importe quelle mine. Après les déportations de Bisbee, il ne se cacha pas derrière une armée d’avocats et de communicants, comme c’est la coutume aujourd’hui. Il arpenta, plein de morgue, les allées de Phoenix et de Washington D.C. À ses yeux, les choses étaient simples. Il dirigeait l’entreprise minière la plus puissante de l’Ouest, que diable, et il allait la diriger à sa manière. Il semblait défier quiconque de s’opposer à lui.

Lorsque j’évalue le pouvoir de Phelps Dodge en Arizona, qui agissait à sa guise et savait que l’État et le pouvoir fédéral n’oseraient pas s’y opposer, j’ai le plus grand mépris pour l’agressivité de cette entreprise. En même temps, la réalité économique se rappelle à moi dans sa singularité. Avec la guerre qui faisait rage, le pays et le monde avaient besoin de cuivre. Pour tout. Près d’un siècle plus tard, les choses, à cet égard, n’ont pas changé. Le cuivre constitue un marché très lucratif et, en outre, il a un rôle crucial dans la gouvernance du monde d’aujourd’hui, en temps de guerre comme en temps de paix.

Actuellement, les mines de cuivre en Arizona représentent presque 60 % de la production totale des États-Unis. En 2009, onze mines de cuivre affichaient une production annuelle en hausse de 680 000 tonnes de cuivre raffiné, ce qui rapporta à l’État sept milliards de dollars et permit de créer plus de cinquante mille emplois qui profitèrent soit directement au secteur industriel, en l’occurrence aux exploitations minières elles-mêmes, soit indirectement par le biais du commerce, des autorités publiques et de diverses entreprises. Dix de ces mines sont installées dans le sud de l’Arizona dans un rayon de 320 kilomètres autour de Bisbee. Morenci est la mine la plus importante, Miami la plus petite, laquelle perdra sans doute bientôt sa place du fait du projet d’extraction directe sous la ville.

Bien que le cuivre règne sur cet État, si je leur demande de dire à quoi ils pensent en entendant le nom « Arizona », la plupart des gens évoquent le Grand Canyon, l’O.K. Corral de Tombstone, les Minutemen4, les fusils, les longues étendues désertiques du couloir I-10, le conservatisme politique et les problèmes frontaliers. Quelques-uns parlent de la beauté des White Mountains ou de Flagstaff, mais heureusement pour nous, pas souvent. Ces silences nous protègent quelque peu. Je n’ai jamais entendu prononcer les mots cuivre, ou extraction minière, et c’est étrange puisqu’on compte plus de trente-cinq mille concessions en activité sur les terres publiques d’Arizona. On estime qu’il y a aussi vingt-sept mille mines abandonnées, en allant de petites fosses d’exploration aux puits profonds qui vont jusqu’à la nappe phréatique. Et il y a plus de dix mille mines, mines en projet, carrières, entreprises de traitement industriel et usines d’extraction d’or, d’argent, de cuivre, d’uranium, d’argile, de gypse, de turquoise, de sel, de marbre, de pierre et de sable.