Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Unsichtbar

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

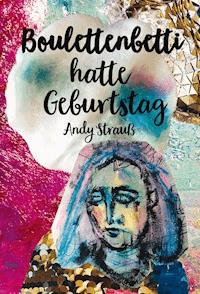

Mit "Boulettenbetti hatte Geburtstag" kommt endlich mal wieder eine Geschichtensammlung unseres Liebenslingschaoten Andy Strauß in den Handel. Pralle 350 Seiten voller verwirrender, erbaulicher und dekonstruierender Wahrheiten. Diverse falsche Pluräle paaren sich mit feinziselierten Satzkonstruktionen, Punkte und Kommata machen Bockspringen und sehen dabei kurzzeitig aus wie ein Semikolon. Natürlich kommt auch Boulettenbetti vor. Aber viel wichtiger wird dabei die Frage, warum man dieses Buch überhaupt nach ihr benannt hat. Sehen sie alles Werden und Vergehen und Höchstgeschwindigkeit, wie auch in Zeitlupe. Und da das hier ein Text ist, der das Buch bewerben und ihnen Schmackhaft machen soll, möge angefügt sei, dass dieses Buch wirklich sehr gut ist. Und wenn sie das nicht überzeugt, dann frage ich Sie: Was ist denn los mit Dir?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1. Auflage 2016

©opyright 2016 by Autor

Lektorat: Christian Ritter

Cover: Melissa Hötger

Satz: Fred Uhde (www.buch-satz-illustration.de)

ISBN Print: 978-3-95791-059-2

ISBN EBook: 978-3-95791-060-8

Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist

nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.

Hat Dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter:

Mehr Infos jederzeit im Web unter www.unsichtbar-verlag.de

Unsichtbar Verlag | Wellenburger Str. 1 | 86420 Diedorf

Boulettenbetti hatte Geburtstag

Andy Strauß

Einführung / 14.07.2016

Ach du Mensch, der nun dieses hier in seinen Händen hält! Von ganzem Herzen seist du mir gegrüßt. Die etwa fünfzig Pfennige, die ich durch deinen Bucherwerb an Gewinn gescheffelt habe seien mir mein heutiges Zuckerli aus dem Kaugummiautomaten des Lebens, ein süßer Tropfen in das Brackwasser meiner Existenz. Ich, der Dir hier diese Zeilen verfasst, befinde mich gerade in einer schrägen Situation. Ich sitze am Tisch neben dem französischen Balkon in meiner Wohnung, habe hier meinen Laptop vor mir, der langsam damit droht, seinen Geist aufzugeben und soll auf Geheiß meines innig geliebten Verlegers eine Kurzgeschichtensammlung anfertigen. Dieses Geheiß ist in diesem Moment etwa sechs Wochen alt. In diesen letzten sechs Wochen habe ich ganz behäbig damit angefangen, mich mal wieder mit dem Kladderadatsch meiner bisherigen, schriftlichen Erzeugnisse auseinanderzusetzen. Bei mir ist das so: Ich schreibe meine Kurzgeschichten seit jeher immer von Hand und tippe sie dann irgendwann in einem günstigen Moment mal ab. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Geschichten dann meist schon vierfünfmal vorgelesen und während des Vorlesens irgendwelche Dinge dazu improvisiert. Diese Improvisationen manifestieren sich dann im Prinzip in der niedergeschriebenen Version. Und jetzt, da ich diese Kurzgeschichtensammlung anfertige, gehe ich jede Geschichte nochmal durch und feile an ihr rum. Das Problem was ich habe ist, dass meine Geschichten und der Stil, mit dem ich sie geschrieben habe, immer wechselt, was es schwermacht, einen roten Faden einzubauen. Mein Plan ist jetzt, die Stories irgendwie »stilistisch« zu kategorisieren. Wie gut mir das gelingen wird, kann ich nicht sagen. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, auch Dinge in diese Sammlung mit reinzunehmen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie hier reingehören. Der Versuch ist es nämlich, mich frei zu machen von der Erwartungshaltung, die an dieses Buch geknüpft sein könnte. Ich muss also so tun, als wärst Du, lieber Lesender, mir völlig egal. Das bist du mir freilich nicht, schau wie ich achte auf Satzbau sodass 1 Lesen ist möglich! Aber dem Satzbau zum Trotze werde ich mich jetzt anschicken, und alles in diese Sammlung ballern, was irgendwie hier rein will. Und damit fange ich genau jetzt an. Halleluja.

1 Kriminalgeschichten

1.0.1 Vorwort mit eventuellen Spoilern, das man aber trotzdem lesen sollte / 14.07.2016

Okay, ich weiß selbst nicht genau, warum ich jetzt unbedingt diese Sammlung mit Kriminalgeschichten anfangen muss. Aber wenn ich damit anfange, dann haben wir das direkt mal hinter uns. Ich beginne den kurzen Zyklus mit einer abstrusen Detektivgeschichte, die ich schrieb, nachdem ich ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken hatte und dann, um einen Ausgleich zu schaffen, versucht hatte, zwei Monate lang jeden Tag zwei Promille zu haben. Dieser Geschichte folgt dann ein Roadmovie aus der Sicht eines Polizisten, der mit seinem Kollegen auf Streife ist. Diese Geschichte schrieb ich speziell für einen Abend, an dem ich in einer Hannöverschen Polizeikantine vor sehr vielen Polizisten inklusive des Hannöverschen Polizeipräsidenten vorlesen durfte und dort ihren Zweck, nämlich dem Ernten von pikierten Blicken, zufriedenstellend erfüllte. In der darauffolgenden Geschichte sind dann die beiden Kommissare aus der vorherigen Geschichte tot, jedoch werden ihre Kostümchen von zwei Rabauken weiterverwendet, was eine ganz besondere Stimmung zu erzeugen versucht. Hat man diese Geschichte mit ihren doch relativ vertrackten Formulierungen überstanden, wird man dann belohnt mit einer sehr schönen Story, in der ich beinahe zufällig einen international gesuchten Terroristen zur Strecke bringe. Um dieses ganze Dingens dann abzurunden, endet der Reigen der kriminalistischen Schriften wiederum mit dem Format, mit dem er begonnen hat, nämlich einer klassischen Detektivgeschichte, in der irgend so ein Typ ziemlich stinkt und damit den Detektiv im Endeffekt dazu bringt, popkulturelle Kleiderkodexe zu kritisieren, die sich selbst als alternativ verkaufen.

1.1 Reziprozität im Schattenbusiness

Als ich vom Turnunterricht nach Hause kam und wie gewohnt meinen Turnbeutel entleert, den Inhalt in die Waschmaschine geschüttet und den Beutel selbst an das Hirschgeweih im Flur meiner Maisonettewohnung gehangen hatte, bemerkte ich, dass mich mein Anrufbeantworter frech rot anblinkte. Ich hasse es, frech angeblinkt zu werden, aber ich hatte vier neue Nachrichten und wie sonst sollte mein Anrufbeantworter Kontakt mit mir aufnehmen? Angefüllt von einer Melange aus Freude und Skepsis drückte ich die Wiedergabetaste:

Erste Nachricht. Empfangen am 8. Januar um 14:22. Biep.

»Hallo mein Lieber! Hier ist Cindy! Du, ähm … also ich kann heute leider nicht zum Turnen kommen, boah, hab immer noch voll den Kater von Silvester. Ist ein bisschen blöd, weil wir uns dieses Jahr ja noch nicht gesehen haben und es mir echt immer voll viel Spaß macht, nach dem Training in der Dusche mit dir zu bumsen, aber mein Kopf, ey. Vielleicht kannst du ja stattdessen mal mit Tina bumsen, die hat sich an Neujahr von ihrem Freund getrennt und bräuchte jetzt dringend mal so ein Stückchen Filet wie dich zwischen ihre Schenkel, also nichts für ungut, Tschüssi!«

Biep.

Die Nachricht kam definitiv zu spät, da ich ja schon längst wieder zuhause war, aber ich ärgerte mich nicht weiter darüber. Manchmal kommen Nachrichten eben zu spät. Ich ließ mir die Nächste Nachricht vorspielen:

Zweite Nachricht. Empfangen am 8. Januar um 14:56. Biep.

»Guten Tag Herr Strauß! Hier spricht Elobert Wunderquast. Ich habe ihnen da bei eBay diesen Sessel abgekauft, Sie wissen schon, der rote, aus Leder. Die Spedition hat ihn heute geliefert und er steht jetzt auch schon in meiner Wohnung und sieht auch wirklich gut aus, … aber, … naja, ich glaube, Sie haben vergessen, die Bedienungsanleitung beizulegen, zumindest war die nicht im Paket und jetzt weiß ich gar nicht, wie man den benutzt. Und das ist jetzt schon ein bisschen blöd, da hab ich jetzt für 5000 Mark dieses Objekt erstanden und, naja, … was macht so ein Sessel eigentlich? Ich habe auch ein bisschen Angst, dass der noch wachsen könnte oder dass der eingeht, wenn ich den nicht richtig gieße, also, könnten Sie vielleicht mal nachschauen, ob Sie das Benutzerhandbuch noch irgendwo haben? Ich würde das auch persönlich abholen kommen, möglichst noch diese Woche, weil, danach geht die Uni wieder los und da muss ich meinen Studis wieder ordentlich BWL beibringen, also wäre wirklich gut, wenn Sie sich bei mir melden könnten. Meine Nummer ist: Acht. Auf Wiederhören!«

Biep.

Ich löschte die Nachricht, da in meiner eBay-Anzeige ganz klar stand, dass der Sessel ohne Anleitung kommt. Hätte ich gewusst, wie man ihn benutzt, hätte ich ihn wohl kaum verkauft, immerhin ist er ein Erbstück von einer attraktiven, jedoch verstorbenen Verwandten. So aber stand er im Wohnzimmer nur im Weg, besonders, da er genau an der Stelle stand, von der aus man am besten auf den Fernseher hätte schauen können. Ich musste mich immer vor den Sessel setzen und saß dadurch immer ein bisschen zu nah am Fernseher, was meinen Augen bestimmt geschadet hat. Zum Glück nicht so sehr, dass ich die Tasten meines Anrufbeantworters nicht mehr erkennen könnte, sodass es mir möglich war, die Wiedergabe fortzusetzen:

Dritte Nachricht. Empfangen am 8. Januar um 15:35. Biep.

»Ey! Ey Strauß! Fick dich! Fick dich saukrass, man!«

Biep.

Ich tat es. Danach ärgerte ich mich ein bisschen, nicht zu wissen, von wem dieser gute Tipp war, denn nach der verpassten Gelegenheit mit Cindy und Tina war das genau das richtige. Zudem ist es immer ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sich jemand um mich und meinen Samenhaushalt sorgt. Wesentlich entspannter widmete ich mich wieder meinem Anrufbeantworter, dessen Wiedergabe ich pausiert hatte. Als letztes erreichte mich die wichtigste Nachricht, was dramaturgisch perfekt ist, da ich die Ereignisse ja schriftlich protokolliere. Die Nachricht kam von Albert Bitchcock, einem berühmten Hollywood-Porno-Regisseur, der seinen Ruhestand in Bottrop genießt. Seit ich ihm einmal geholfen habe, seinen entflogenen Papageien mittels einer entschärften Katze wieder einzufangen, meldete er sich häufiger bei mir, wenn es einen interessanten Fall zu lösen gibt. Seine Anrufe sind meist der Beginn eines spannenden Abenteuers, einer aufregenden Reise oder eines gut bezahlten Filmdrehs. Dieses also gab mein Anrufbeantworter zum Besten:

Vierte Nachricht. Empfangen am 8. Januar um 17:93. Biep.

»Hey there, Mister Strauß! Howdy! Eine alte Freundin von mir benötigt dringend deine Hilfe. Ihr Name ist Clärah Babera Sevilla Dinera Megusta Rosalie Umami Cheyenne Flicksen from the Eggmountain Villaribachona que la Sonique de la Carencia Fiktiva Mäcmännemännonanonymous Bürger Lord General Bildzeitung Eselsohr Jasmina Hyazintha Geigenquintett Mops Busenbusenbusen Zimtschnecke EeeneMeeneEckstein AllesMussGelecktSein Spannenlangerhansel Nudeldickedirn Pizzabrötchen Gerogina Neunundsechzig Siebzig California Auspuff aus dem Puff Barcelona Inga Boyboybitschitsch Kurrrrrnikowa, aber das ist ihr bürgerlicher Name. Im Filmbusiness nennt sie sich Bella Billi Binera Bingo Bongo Bob Baquiera Ba Ba Ba Babarbara-Ann Duran Duran. Diese Freundin jedenfalls hat auf einem Flohmarkt eine alte, aber sehr schöne Decke gekauft. Bis vor kurzen war auch noch alles okay, aber dann sind plötzlich eines Nachts aus der Decke, die sie immer mit ins Schlafzimmer nimmt, ein Paar Gnome gestiegen, die flammende Schritte und grünes Leuchten an den Wänden erzeugten. In der nächsten Nacht kamen diese Gnome wieder und haben ihr einen goldenen Gürtel und die Gewürzgurken gestohlen. Aus Angst hat sie die Decke dann im Tresor eingeschlossen, aus dem es seither rumpelt und pumpelt und böllert und bumpelt und es schauen jetzt auch immer irgendwelche Vampire und Werwölfe durch ihre Spiegel und Fenster und sie ist völlig aufgelöst und jetzt wollte ich dich natürlich fragen, ob du ihr nicht bei ihrem Drogenproblem helfen kannst? Ihre Adresse ist Karl-Marx-Straße 12 in Heiligendamm, tolle Villa, direkt mit Blick auf die Ostsee. Am besten Fährst du einfach mal hin. Liebe Grüße auch an dein scheiß Dings da, Alter, was geht?«

Biep.

Umgehend schwang ich mich unter die Dusche, denn das hatte ich nach dem Sport noch nicht getan. Das Wasser wirkte glücklich, dass es meinen Körper streicheln durfte, bevor es in der Kanalisation verenden musste. So viel Glück hat nicht jedes Wasser, dachten die einzelnen Tropfen und bildeten gemeinsam ein Smiley-Gesicht bevor sie sich durch den Ausguss verabschiedeten. Ich seifte mich ein und sang Lieder von Billie Holiday, denn ich hatte noch eine Woche Urlaub. Danach wickelte ich mich in meinen Bademantel und rauchte eine fette Zigarre in meiner Lieblingsecke. Mein Wolf betrat meine Wohnung durch die extrabreite Katzentür. Er hatte einen Rentner gerissen, den wir uns teilten. Gemeinsam gegen die Überalterung unserer Gesellschaft. Wir stritten darum, wer das Herz essen dürfe und gerieten darüber in einen Faustkampf, den mein Wolf verlor, da er keine Fäuste hat. Eingeschüchtert zog er sich in sein Terrarium zurück. Durch ein Missverständnis wurde mir plötzlich klar, dass ich in die Liebe verliebt bin und die Liebe darüber hinaus eventuell sogar in mich. Dieser erkenntnistheoretische Exkurs brachte mich weit, noch weiter, superweit – nämlich bis nach Heiligendamm. Ich fragte mich bis zur Karl-Marx-Straße durch und klingelte an der besagten Villa mittels einer riesigen Stahlkugel, die ich mittels eines riesigen Kranes gegen die Wand schwingen ließ. Durch das so entstandene, neue Portal betrat ich die Scheißbutze der schrägen Trulla mit dem abstrusen Namen, den ich hier, um kein Papier zu verschwenden, nicht wiederholen möchte.

»Ich habe Sie erwartet, Senior Strauß«, hauchte sie und wischte sich eine Strähne aus dem wonneproppigen Gesicht.

Ich erkannte, dass sie nicht gelogen hatte, denn auch sie trug nur einen Bademantel und diesen, wie ich, geöffnet. Ihre Schamhaare waren zu einem Pfeil nach oben rasiert, der auf ihre linke Brust deutete. Entweder war sie besonders stolz auf eben jene, oder ihre optische Wahrnehmung war gestört. Als sie merkte, was ich gemerkt hatte, drehte sie den Pfeil gerade nach unten, sodass es symmetrisch aussah, was mich ein bisschen an das Glücksrad erinnerte. Zögerlich fragte ich, ob die Decke noch im Tresor sei. Sie nickte und mir wurde gewahr, dass sie es bei dem Gedanken mit der Angst zu tun bekam. Hernach erkundigte ich mich nach eventuellen Überwachungskameras. Sie verneinte. Ich betäubte sie also mit Chloroform und trug ihre Wertgegenstände auf die Ladefläche meines Pickups, den ich in der Küche parkte, immerhin war der von mir erstellte Eingang groß genug. Als sie wieder wach wurde, lagen wir in der Badewanne. Ich hielt es für angemessen, für die kriminologische Befragung eine private Atmosphäre zu erzeugen.

»Hallo du«, schlawinerte ich, als sie mich ansah. Sie kicherte. Wir schwammen eine Runde, dann noch eine, dem Wasser wurde immer heißer, sodass das Eis zwischen uns langsam schmelzen konnte. Jetzt war der perfekte Moment, um die nötigen Details in Erfahrung zu bringen: »Wo ist das Geld?«, brüllte ich ohrenbetäubend höflich. Zitternd verriet sie mir all ihre kleinen Geldverstecke, die ich danach gewissenhaft plünderte. Zuletzt nahm ich noch ihre gesamten Rauschgifte an mich. Nun hatte sie weder Drogen noch die nötigen Mittel um sich neuer habhaft zu werden. Der Fall war gelöst.

Mit dem Pickup brauchte ich sechs Stunden bis nach Hause. Im Radio häuften sich die Meldungen über Gegenstände auf der A1, da ich keine Abdeckplane benutzt hatte. Sogar ein ausgestopfter Eisbär war dabei. Zuhause ging ich direkt in mein Telefonzimmer. Quirlig blinkte der Anrufbeantworter. Eine neue Nachricht.

Erste Nachricht. Empfangen am 8. Januar um 22:44. Biep.

»Ey! Ey Strauß! Fick dich! Fick dich saukrass, man!«

Biep.

Ein Schwall von Glück durchfloss meinen Körper. Es ist einfach ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen. Vor allem, wenn diese Menschen sich danach auch ein bisschen um dich sorgen, und sei es nur eine kleine, gutgemeinte Erinnerung.

1.2 One night of Streife – oder: Ermittlungen in den eigenen Reihen

Es schien ein Abend wie jeder andere zu werden: Billy und ich fuhren gemeinsam Streife durch unser beschauliches Wolfenbüffel, und wie immer war nichts los. Billy erzählte ein paar Witze, die er auf den Hiphop-CDs seines Sohnes Billy Junior gehört hatte, zum Beispiel: »Deine Frau ist eine Bronze-Medaille, jeder dritte bekommt sie.«

Vor Lachen spuckte ich ein bisschen vom Kaffee aus dem McDrive gegen die Windschutzscheibe – das war überhaupt nicht mein Humor und ich fand es absolut nicht witzig, aber Billy hat einen Stern mehr an der Schulter wie ich1 und wenn ich den auch haben will, dann sollte ich besser lachen, wenn Lachen gefragt ist. Ich fuhr rechts ran um die Scheibe zu säubern. Billy stieg ebenfalls kurz aus, um in einen Busch zu pissen. Das Plätschern war gut zu hören, wurde dann aber jäh unterbrochen: »Ey Bobby«, schrie Billy eindringlich und unweigerlich zuckte ich zusammen.

»Was los, Billy?«

»Der Scheißbusch hat zurückgepisst! Igitt, son Schwein, ich bin ganz nass am Bein.«

»Das ham wir gleich, Billy«, schrie ich und zog meine Waffe.

»Runter auf den Boden, du verdammter Busch«, herrschte ich den Busch an. Er reagierte nicht.

»Lassen Sie sofort ihre Äste fallen, das ist meine letzte Warnung«, schnaubte ich in die kühle Herbstnacht. Der Busch reagierte immer noch nicht. So ein abgebrühtes Stück Scheiße, dachte ich und schoss ihm viermal in die verdammte Krone.

»Bist du bescheuert, Bobby? Du hast mir den verfickten Schwanz abgeschossen«, brüllte Billy. Er hatte Recht: Sein Phallus war Fallobst. Um in dieser Situation cooler zu wirken, hatte ich die Pistole weg vom Körper und schräg angewinkelt gehalten, so wie es einer vom Wu-Tang-Clan machen würde, denn genau wie die Jungs vom Wu-Tang-Clan ain’t I nothing to fuck with.

Im Gegensatz zu Billy war der Busch unversehrt geblieben. Er stand auf und rechte mir seine borkige Hand.

»Gestatten, mein Name ist George. Ich kenne einen guten Arzt in der Nähe, vielleicht sollten wir dort hinfahren.«

Billy nickte zustimmend, steckte seinen Pimmel in die Hosentasche und wir fuhren los, der Busch auf dem Rücksitz, er navigierte uns durch die Nacht. Wir verließen die Stadtgrenze, fuhren über die Dörfer. Unwahrscheinlich, dass das Wolfenbüffler Krankenhaus nicht näher als der dubiose Arzt gewesen wäre, aber wir hatten es eilig. Nicht einmal Blaulicht hatten wir eingeschaltet, unser Abblendlicht war schließlich hell genug. Plötzlich rammten wir ein Reh. Billy hechtete aus dem Seitenfenster, machte eine Rolle über die Motorhaube und gab dem Reh die volle Ladung Pfefferspray. So gewürzt schmeckte es gleich viel besser. Wir löschten das Feuer, über dem wir es gegrillt hatten, füllten das restliche Reh für die Familie in Tupperdosen und fuhren weiter. Während der Rast war der Busch abgehauen, wir merkten es erst, als die Navigation ausblieb. Wir fuhren in eine Sackgasse, sie hieß Dresden. Hier gab es keinen Arzt, nicht mal einen Doktor, weswegen wir die örtliche Polizeiwache aufsuchten. Wir grüßten freundlich und baten um Amtshilfe, konnten aber den ortsüblichen Dialekt nicht verstehen. Viele ü’s, ö’s und bislang völlig unbekannte Umlaute wurden uns entgegen geschmettert. Um uns verständlich zu machen, wedelte Billy dann mit seinem abgeschossenen Penis herum. Die Dresdener Cops zückten ihre Waffen und richteten sie auf Billy, der nicht verstand, was los war. Dann merkte auch er es: Sein Penis hatte sich, als Billy ihn aus der Hosentasche zog, heimlich und wieselflink an Billys Holster zu schaffen gemacht und ihm die Pistole entwendet. Als Billy das merkte, ließ er seinen bewaffneten Schwannek fallen, es kam zu einem Face Off, die Luft flirrte und ein Faxgerät spuckte Phantombilder aus, auf denen ein Gesicht zu sehen war, das dem von Billys Penis nicht unähnlich sah. Es war beschriftet mit: »Billy The Kidmaker, wanted, dead or erect.«

Dann ballerten alle los, die Dresdener, die Sekretärinnen, Billy The Kidmaker, George Bush, der uns auf der Anhängerkupplung gefolgt war, nur Billy und ich schlichen uns davon, immerhin war hier nicht mehr Niedersachsen und Polizei ist Ländersache.

Mittlerweile hat Billy einen neuen Penis, den wir bei einer Hausdurchsuchung in einem Gefrierschrank in Rothenburg entdeckten und Billy hat immer noch einen Stern mehr, aber das stört mich nicht mehr weiter. Unser Knochenjob schweißt uns so sehr zusammen, dass wir die Hierarchie gar nicht spüren.

1 Ich bin mir der falschen Formulierung bewusst, aber es ist ja aus der Sicht eines Streifenpolizisten

1.3 Zementierte Ansichten einer Innenstadt

Als wir durch die Fußgängerzone liefen, rollte Wolfram den Eimer vor sich her. Oft waren Menschen im Weg und Wolfram warnte dann mit lauten Rufen, damit diese Leute die Chance hatten, zur Seite zu springen. Wenn die Leute das nicht zügig genug schafften, dann rollte ihnen der Eimer gegen oder über die Füße, weswegen sie dann laute Schmerzensschreie ausstießen. Wäre der Eimer nicht mit Zement ausgegossen und deswegen an die siebzig Kilo schwer gewesen, man hätte den Schmerz der Leute gar nicht verstanden, so aber war ihr Gezeter nur allzu verständlich. Wie viele Sprunggelenkte und Mittelfußknochen wir auf unserer Odyssee bereits zerstört hatten, wussten Wolfram und ich nicht, warum hätten wir auch mitzählen sollen? Das Gute ist, dass sich niemand auch nur im Ansatz traute, uns unserer Grobheit wegen zu ermahnen, denn die ersten Opfer unseres Eimers waren die Füße zweier Beamter im Dienste der Exekutive, deren Kluft wir dann trugen und deren Waffen wir mit uns führten. Die Leiber jener Entwaffneten drapierten wir auf dem Gehweg und rollten hernach unseren schweren Begleiter über ihre Köpfe. Natürlich war uns nicht in erster Linie daran gelegen, andere Personen zu demontieren, doch war es uns von nahezu unübertrefflicher Wichtigkeit, den Eimer an seinen Bestimmungsort zu schaffen. Solange Wolfram nicht Passanten aus dem Weg schreien musste, pfiff er beizeiten eine gar lustige Weise. Oder er zwinkerte den jungen Mädchen hinterher, die sich geschmeichelt fühlten, da sie ihn ja für einen ranghohen Vertreter der Staatsmacht hielten. Bei Zeiten riss erquickliche Possen mit alten Mütterchen, die danach verdutzt vergaßen, was sie überhaupt in die Fußgängerzone getrieben hatte. Wie viele Socken und lange Unterhosen an diesem Tag wegen Wolframs Witzeleien nicht gekauft wurden bleibt Spekulation, doch vermute ich einen mindestens vierstelligen Verlust für den Einzelhandel.

Ich selbst fühlte mich auf unserem Spaziergang sehr wohl. Zunächst war ich noch nicht sehr begeistert von unserer Aufgabe, die darin bestand, den Eimer zu transportieren, doch seit wir die schicken Uniformen trugen, glich meine Brust der eines Hahnegockels. Wann immer ich eine Person sah, deren Visage ich ein schweres Verbrechen zutraute, blickte ich sie scharf an und spuckte dann nach links und rechts auf den Boden um meine Verachtung kund zu tun. Beizeiten nutzte ich mein Telefon, um neue Krankenwagen für vom Eimer verwundete Personen zu bestellen, jedoch immer nur dann, wenn eine verwundete Person dieser Hilfeleistung würdig erschien. Oft brannte in mir die Lust auf, meine Handschellen an einer Person anzubringen, doch da sowohl Wolfram als auch ich jeweils nur ein Paar dieser transportablen Minikerker hatten, mochte ich mir diese für den definitiv richtigen Moment aufsparen.

Als wir nun etwa die Hälfte unseres Weges hinter uns gebracht hatten, schlug Wolfram vor, kurz zu pausieren. Mir aber wollte dieser Gedanke nicht recht behagen, denn es war abgemacht, dass wir uns nach der Pause mit dem Rollen des Eimers abwechseln würden. Ein wenig zeterte ich also, doch Wolfram blickte streng, wuchtete den Eimer so auf, dass er stand, und deutete auf eine Bäckerei, aus der er gedachte, Pausenproviant zu erwerben. Missmutig leistete ich seinen angedeuteten Anweisungen Folge, kaufte für wenig Geld zwei wohlbezwiebelte Mettbrötchen und zwei Kaffees, welche ich mit der vom jeweiligen Endverbraucher gewöhnten Menge an Eutersaft und Kohlenhydratpulver bestückte, und ging dann wieder zu Wolfram, um ihm seinen Teil der Ration auszuhändigen. Wir setzten uns also neben den Eimer auf den Boden und speisten. Da ich das Ende der Pause hinauszuzögern suchte, speiste und tränkte ich mich mit einer nie gesehenen Langsamkeit. Wolfram, der bereits seit langer Zeit seine Nahrungsaufnahme beendet hatte, spürte irgendwann Langeweile in sich aufsteigen, die er sich damit zu vertreiben gedachte, seine Dienstpistole an den Glocken einer nahen Kirche auszutesten. Seine Treffsicherheit war nicht zu verachten, jedem lauten Knall seiner Pistole folgt ein metallisches Klingen aus Richtung des Glockenturms der Kirche. Gerade als ich mich bei Wolfram über den Ursprung seiner Fähigkeiten als Schützen erkundigen wollte, eilte ein in schwarzen Lumpen gekleideter Mann aus dem Gotteshaus. Aufgeschreckt schaute sich dieser um, und als er Wolfram als Urheber des untypischen Glockenklangs erkannt hatte, trat er an uns heran. Wer wir denn seien und welchem Zwecke die Schüsse auf seine Glocken dienten, wollte er wissen. Sein Zorn machte ihn rötlich und ließ seine Sprache von einem Spuckeregen begleiten, der mit der mittäglichen Sonne gar einen kleinen Regenbogen gebar. Wolfram deutete mit seiner Pistole auf den Eimer und verkündete dann, dass wir diejenigen seien, die die Aufgabe hätten, diesen Eimer an einen bestimmten Ort zu transportieren, gerade auf der Hälfte der Strecke angekommen seien und deswegen ein wenig Rast hielten. Seine Schüsse, so sagte Wolfram, wären weder notwendig gewesen noch gäbe es für sie einen höheren Grund, den es zu verstehen gäbe. Dann wollte Wolfram wissen, wer denn der aufgescheuchte Mann sei und warum er meine, die Glocken gehörten ihm.

Der schwarzgekleidete Mann setzte sich zu uns auf den Boden und erklärt, dass er der Türmer jenes Gotteshauses sei und dass er, als er sagte, es handele sich um seine Glocken, nicht von Besitzansprüchen sprach, sondern sich auf die Pflicht zur Fürsorge bezog. Das nun verstand Wolfram sehr gut, weswegen er weitere Schüsse auf die Glocken zu unterlassen versprach. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Mettbrötchen soweit verknuspert, dass jeglicher Versuch, den finalen Bissen noch weiter hinauszuzögern an Auffälligkeit nicht zu überbieten gewesen wäre. Auch mein Kaffee befand sich nur noch in mir, nicht aber mehr im Becher. Doch gerade, als ich mich mit dem Gedanken, den Eimer jetzt selbst rollen zu müssen, anfreunden wollte, tat sich mir eine Idee auf. Zunächst war sie nur ganz klein in meinem Hinterkopf, dann wurde sie schlagartig größer und brach zuletzt fertig formuliert aus mir heraus. Was denn der Türmer davon hielte, seine Position mit der meinen zu tauschen, fragte ich, vielleicht ein bisschen zu überstürzt. An der Miene des Türmers erkannte ich sofort, dass ihm diese Vorstellung behagte. Ein Lächeln bahnte sich in sein ernstes Gesicht. Wolfram verstand, weshalb ich diesen Rollentausch anstrebte und lächelte auch. Also bejahte der Türmer und ein Handschlag besiegelte unser Vorhaben. Im Beichtstuhl des Gotteshauses tauschen der Türmer und ich unsere Kluften, wobei der Türmer nicht merkte, dass ich die Handschellen und deren Schlüssel für mich behielt. Neben den schwarzen Lumpen erhielt ich einen schweren Schlüsselbund für alle Portale des alten Gemäuers. Bevor sich unsere Wege trennten, stellten wir uns in einem Dreieck vor den Altar und schauten uns eine Weile an. Ich merkte, dass die Uniform dem Türmer mit seinen breiten Schultern etwas zu eng war, doch schien er sich nicht daran zu stören. Seine Lumpen saßen bei mir allerdings einwandfrei, einzig seine Unterhose kniff mir mörderisch hart in die Eier.

Nachdem wir lange genug vor dem Altar gestanden hatten und uns alle miteinander verheiratet fühlten, brachte ich die Beamten zur Pforte meiner Kirche. Wir küssten uns brüderlich zum Abschied, dann verschloss ich die Tür hinter ihren Rücken und ging auf den Turm. Der Eimer war mittlerweile gestohlen worden. Ich kann dafür zwar keinen Grund erkennen, wer sollte schließlich einen schweren Eimer voller Zement entwenden, doch freute ich mich ein bisschen, dass dieses Unglück nicht mir, sondern meinem Nachfolger passiert war. Und wie ich den beiden Beamten vom Turm aus bei der Suche nach dem Eimer zusah, konnte ich genau erkennen, dass eine alte Frau, die durch genaues Beobachten der Beamten ergründen wollte, was deren Aufgabe sei, sich zu weit aus dem Fenster lehnte und auf den Sonnenschirm vor der Bäckerei stürzte.

1.4 Enyopium ne pas aus der Maschine

»Hurra! Hurra«, schreit es laut aus dem Garten meines Nachbarn. Unangebracht laut, denn ich höre gerade Only Time von Enya, um mich von den Launen des Tages abzulenken, was bitter nötig ist. Dieser Tag war so launisch wie kaum ein anderer zuvor. Er war wie eine unzufriedene, bitterlich menstruierende und nichts Passendes zum Anziehen habende Frau mit kalten Füßen und schlimmen Kopfschmerzen. Dieser Tag hätte lieber im Bett bleiben sollen und ich dazu. Es gab zwar keinen einzelnen, großen Schicksalsschlag, was ja zu verkraften wäre, denn es gäbe dann ein Ereignis, auf dessen Verarbeitung man sich konzentrieren könnte. Heute war es eher so, als ob das Schicksal mich gefesselt, kopfüber in einen von Schweineblut triefenden Raum gehängt und dann mit leichten, aber dafür umso zahlreicheren kleinen Rippenhieben malträtiert hätte. Ich könnte jetzt den ganzen Mist aufzählen, der den Tag über passiert ist. Könnte damit anfangen, wie ich beim Aufstehen in eine Scherbe getreten bin, welche nur dort lag, weil in der Nacht eine Taube durch mein weitgeöffnetes Fenster geflattert war und eine Vase von meinem Schrank geschmissen hat, könnte aufzählen, was das Federvieh während meines Schlafes alles angepickt und -geschissen hat, könnte den Klumpen Milch erwähnen, den ich aus dem Tetra Pak in mich hineinschüttete und von dem ich mich übergab, könnte alle Staus auf meinen Routen ausgiebig protokollieren und so weiter, doch wäre das so wenig originell wie das Geschreibsel eines fünfzehnjährigen Poetry-Slam-Workshop-Teilnehmers aus gutem Hause, der dazu aufgefordert wäre, den blödesten Tag seines Lebens zu beschreiben. Aus diesem Teil meiner Schaffensphase bin ich glücklicherweise raus, bzw. in dieser bin ich nie gewesen. Was nun wie pures Eigenlob klingt, kann ich dadurch entschärfen, dass ich einfach mit fünfzehn noch nicht beabsichtigt habe zu schreiben, sondern erst die Feder zur Hand genommen habe, als mir sämtliche Eierschalen vom Hoden längst abgefallen waren. Fakt aber ist, dass es diese Tage gibt, an denen nichts gelingen will und Fakt ist ebenfalls, dass nur Enya mit ihrem engelsgleichen Geziere in der Lage ist, darüber hinweg zu trösten. Diesbezüglich hat Enya die Macht, auf dem Gebiet ist sie He-Man, ja sie ist wahrlich die She-Woman der Bekämpfung schlechter Stimmung aufgrund aller Dinge.

Enya ist die theoretische Lösung allen Übels. Würde man im Hamburger Schanzenviertel derzeit Lautsprecher mit Enya-Musik aufstellen, es dauerte keine Stunde, bis sich Polizei und Autonome vertraut in den Armen lägen, gemeinsam Seifenblasen bliesen und sie zum Spaß mit den Schlagstöcken der Polizei zerprügelten. Pfefferspray würde nur mehr zum Würzen der gemeinsam gegrillten Tofu-Rippchen gebraucht, Wasserwerfer schössen Regenbogen an den Himmel und statt einer gewerkschaftlich erlogenen Gefahrenzone gäbe es nur noch ein lauschiges Liebesareal, auf dem zusammen bumste, was nicht zusammengehört. Die Möglichkeit einer Enya ist nahezu unbegrenzt. Sie könnte Frieden schaffen in Nahost, zwischen Nord- und Südkorea, Shona und Ndebele in Simbabwe und allen Krisengebieten der Welt. Denn wenn Enyas widerwärtige Weichspülstimme getragen von den billigen Synthesizerflächenklängen ertönt, dann fokussiert sich umgehend der ganze Hass ausschließlich auf diese gottverdammte Trulla. So sehr hasst man sie, dass man sich automatisch mit jedem verbündet, der demselben Lärm ausgeliefert ist, ja man sogar dazu neigt, Schutz, Halt und Hilfe bei einem Polizisten zu suchen.

Das Problem ist nur, dass sich die Menschen dem Heil dieser therapeutischen Wirkung nicht bewusst sind und sie bei einer Dauerbeschallung umgehend die Tonquelle der Enya-Aufnahme demontieren würden. Und wenn Polizisten und Autonome ihre zerstörerischen Kräfte bündeln, dann sind die Lautsprecher, die das aushalten könnten, noch nicht erfunden. Mit der Beschallung endet dann auch das Friedensabkommen der sich kurzzeitig zusammengeschlossenen, gegnerischen Parteien.

Ich aber habe den therapeutischen Nutzen erkannt, weswegen ich jetzt Enya höre um meinen Hass auf den misslungenen Tag in einen Hass auf Enya zu wandeln, als dieses laute »Hurra! Hurra« aus dem Garten meines Nachbarn schallt. Dieses Jauchzen der Glückseligkeit bringt mich in eine schwierige Situation. Einerseits unterbricht es die Transformation meines Hasses, andererseits ersetzte es einen Teil meiner Wut auch durch Neugier. Meine Gefühlswelt besteht jetzt zu einem Viertel aus Hass auf den Tag, zu einem Viertel aus Hass auf Enya, zu einem Viertel unschuldiger Neugier bezüglich des Grundes des Frohlockens und einem Viertel aus Freude darüber, dass ich bei der Neugier einen doppelten Genitiv einbauen konnte. Zwei negative treffen auf zwei positive Gefühle. Wäre meine Gefühlswelt eine Hautcreme, sie wäre jetzt quasi pH-neutral und man könnte sich damit schön den wunden Hintern einreiben. Ich hüpfe einige Male hoch, um diesen Gefühlscocktail ordentlich in mir zu shaken, und hechle dann durch meine Verandatür an meinen Gartenzaun. Mein Nachbar, Herr Binsenweise, rennt in seinem Garten mit einer grünen Gärtnerschürze, die mit einem gelben Fuchs bedruckt ist, um einen brennenden Haufen, der schweren, schwarzen Rauch in die Atmosphäre vaporisiert. Dabei jauchzt und frohlockt er so heftig, dass es eine wahre Freude ist ihn dabei zu betrachten. Um seine Aufmerksamkeit zu erhaschen, winke ich Fluglotsenstyle mit beiden Armen und schnalze mit der Zunge. Aber Herr Binsenweise ist so außer sich vor Freude, dass er nicht reagiert. Diese Atmosphäre reinster Freude begeistert mich, und je mehr ich von ihr aufzusaugen versuche, desto mehr wird mir gewahr, dass der schwarze Rauch nicht besonders ansprechend riecht, nein, ganz bestimmt nicht, er stinkt sogar und das bestialisch, nämlich nach verbranntem Fleisch. »Yo Nachbar, diggi«, rufe ich hinüber, doch auch darauf reagiert er nicht, weswegen ich die Leiter, die an meinem Apfelbaum lehnt, an den Zaun trage und über diesen hinüberklettere. Anstatt Herrn Binsenweise anzusprechen, gehe ich jedoch direkt durch seine weit offenstehende Terrassentür in sein Haus. Da ich hier nie zuvor gewesen bin und eigentlich auch kaum etwas über meinen Nachbarn weiß, bin ich relativ überrascht von seinem augenscheinlichen Wohlstand: in seinem Wohnzimmer steht ein fulminanter Fernseher teuerster Marke, um den eine edle Sitzgruppe angerichtet ist. Die Kunst an den Wänden erweckt nicht den Eindruck, günstig oder gar: nicht original zu sein, auf einem Beistelltisch steht ein wunderschöner Samowar aus purem Gold und vergangener Zeit. Durch das Wohnzimmer gelange ich auf einen Flur, der mit schwarzem Marmor gefliest ist. Neben der Tür, aus der ich gekommen bin, gibt es hier noch drei weitere Türen und eine Treppe in das obere Stockwerk. Hinter der ersten Tür auf meiner linken Seite, die wie alle Türen aus Mahagoni ist, befindet sich ein kleines Gäste-WC und unzählige Spinnen, die größer sind als meine Faust und erschrocken zur Seite springen. Ich öffne eine der Spinnen indem ich sie längs in der Mitte durchbreche, finde aber außer Insektenorganen nichts Besonderes. In einer anderen Spinne klingelt plötzlich ein Telefon. Eine weitere, etwas kleinere Spinne öffnet die klingelnde Spinne an der Rückseite und betritt diese wie ein Nutzfahrzeug oder eine Telefonzelle. Um der telefonierenden Spinne ihre Privatsphäre zu lassen, schließe ich die Tür wieder und gehe in den gegenüberliegenden Raum. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Küche. Auf dem Boden liegen geröstete Mandelsplitter, der Kühlschrank wirkt billig und brummt. Es gibt eine Eckbank, die sich aufklappen lässt und Geschirrtücher sowie Tischdecken enthält. Vor dem Küchenfenster fällen Bauarbeiter im Auftrag der Stadt eine marode Birke, obwohl sie längst Feierabend haben müssten. Ich bitte sie durch die Vordertür des Hauses herein. In der Küche picken sie die Mandelsplitter vom Boden auf, einer von ihnen legt ein Ei, aus welchem Sekunden später ein sehr viel kleineres, eineiiges Bauarbeiterzwillingspaar schlüpft. Sie tragen blaue Latzhosen und gelbe Flanellhemden. Mit ihren sehr kleinen Hämmern und Meißeln formen sie aus Mandelsplittern eifrig diverse Statuen. Splitter für Splitter wird auf diese Weise zu einem kleinen Kunstwerk, jeder Zwilling versucht den anderen Zwilling mit seinen Fertigkeiten zu übertrumpfen. Die großen Bauarbeiter schauen ihnen dabei interessiert zu, während ich beginne, zu jauchzen und zu frohlocken und um alle herum zu hüpfen, dass es eine helle Freude ist, mir dabei zuzuschauen.

Irgendwann liege ich auf dem Rasen und mein Nachbar tippt mir auf die Nase. Ich schlage die Augen auf und schaue ihn interessiert verwirrt an.

»Sorry, dass ich dich in die Sache mit reingezogen habe«, sagt er verlegen und pustet sich ein Haar aus dem Gesicht. Da ich nicht so schaue, als würde ich auch nur im Ansatz verstehen, was er von mir will, fährt er fort:

»Heute war ein fürchterlicher Scheißtag und da hab ich im Garten ein derbes Opiumfeuer angezündet. Du scheinst auch ein bisschen am holden Dampf gezuzelt zu haben.«

Kurz glaube ich ihm, aber irgendwie rieche ich, dass an seiner Aussage etwas faul ist. Ein Erlebnis wie dieses kann doch nicht durch ein bescheuertes Deus bzw. Droge ex machina-Dingens aufgelöst werden. Sofort springe ich auf und renne erneut ins Haus von Herrn Binsenweise, er ruft mir hinterher, dass ich das lassen soll. Im Badezimmer sind immer noch die Spinnen, einige spielen Seilspringen mit den Miniaturbauarbeitern. Hinter mir steht der Binsenweise und hat einen Spaten in der Hand: »Du hast genug gesehen. Ich werde dich verbrennen, genauso, wie ich auch die anderen verbrannt habe«, ruft er und holt aus. Glücklicherweise reagiere ich schnell und kann ihn mit bloßen Händen entwaffnen. Ich drücke den relativ schmächtigen Mann zu Boden und ziehe ihm seine Maske ab: In Wirklichkeit ist er kein geringerer als der verrückte Professor Doktor Jublib Knabanossi, der in vierzig Ländern wegen illegaler Gen-Experimente gesucht wird. Ich befehle der Telefonspinne, umgehend die Polizei, das FBI und Jason Bourne anzurufen. Kurz darauf landen mehrere Helikopter im Garten. Ein bewaffnetes Sondereinsatzkommando stürmt die Wohnung und ich werde zum Alkoholiker.

»Haha! Sie wollten also mit einer Armee von Telefonspinnen und Hühnerbauarbeiterkreuzungen die Weltherrschaft an sich reißen, nachdem Sie es nicht geschafft haben, mit einer Horde Minibiber sämtliche Bonsais der Welt zu vernichten, Mr. Knabanossi«, sagt der Chiefinspektor vom FBI als er dem Verbrecher die Handschellen anlegt.

»Ja. Und das hätte auch alles geklappt, wenn dieses naseweise Gör nicht gewesen wäre«, flucht der Gefangene, deutet auf mich und spuckt auf den Boden, was mir egal ist, denn der Boden gehört nicht mir.

Wenig später liege ich nach all der Action glücklich und entspannt auf dem Sofa, aller Hass ist vergessen, Orden mehrerer Regierungen hängen an meiner Brust. Die bessere Idee für den Weltfrieden wäre eigentlich, nicht den Menschen Enya vorzuspielen, damit sich ihr Hass verlagert. Besser wäre, jeden Menschen einmal die Welt retten zu lassen. Denn das, was du gerettet hast, willst du erstens danach nicht mehr zerstören und zweitens wirst du dann keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben, die dich auf wehrlose Bürger mit einem Schlagstock einprügeln lassen.

1.5 Viel Garn um den Stich der Geruchsperson

Heute kam ein Mann zu mir ins Büro. An seinem Aussehen war nichts auszusetzen, tadellos sozusagen. Er trug einen Anzug mittlerer Preiskategorie, also kein C&A-Scheiß, aber auch kein Armani-Prunk. Wenn er alleine gekommen wäre, dann hätte er die Chance gehabt, mir sympathisch zu sein, aber mit ihm betrat mein Büro eine unsichtbare Wolke – der Mann stank wie ein Schwein2. Und Schwein ist untertrieben. Er roch mindestens wie ein ganzer, gottverdammter Schweinestall. Eher noch wie ein Wiesenhof-Hühnerstall mit vierhunderttausend Eierproduktionszellen auf dreißig Quadratmetern, richtig unmenschlich. Es war eine Kombination aus Tierexkrementen und dem grausigen Geruch des Gärens und Verwesens aller Dinge. Die Tulpe auf meiner Fensterbank verlor ad hoc ihre Farbe und ließ die Blütenblätter traurig zu Boden fallen. Mir entfuhr ein igitt und einem Reflex gleich griff ich mir an die Nase, um sie gewaltsam und mit der Kraft mindestens einer Schrottpresse zuzupressen.

»Ja«, sagte da der Mann, »es ist mir bewusst, dass ich stinke, und um Ihre Blume tut es mir leid.«

Dann legte er einen schwarzen Aktenkoffer auf meinen Schreibtisch und entnahm ihm eine Gasmaske, die er mir reichte. Hastig bedeckte ich mit ihr meinen Rüssel und freute mich, wieder atmen zu können.

»Ich habe ein Problem«, sagte der Mann. Das stimmte. Der Mann hatte ein wahnsinniges Problem. Er stank wie ein gottverdammtes Schwein, sah aber adrett aus. Wegen des Geruchs könne man nichts machen, meinte er, aber ich könne ihm helfen, seine Frau wiederzufinden. Als Detektiv bin ich, und das hat sich allerorts rumgesprochen, gerade auf dem Gebiet des Wiederfindens abkömmlicher Personen eine wahre Koryphäe. Zum ersten Mal in meiner Karriere aber hatte ich moralische Bedenken, einen Auftrag anzunehmen. Meine Kombinationsgabe verriet mir ohne Zweifel, dass seine Frau nicht einfach so verschwunden war – sie musste mit Sicherheit vor der Wolke des Gestanks geflüchtet sein. Sie allein für wenige Sekunden in meinem Riechzentrum zu spüren, ließ mich empfinden, als würde in den Flügeln meiner Nase ein höllisches Fegefeuer zelebriert, bei dem sich die Teufel diverse Spanknaben3 zubereiteten. Das war nicht schön. Ich habe ja selbst auch eine junge Frau und wenn sie jetzt plötzlich dauerhaft so röche, ich würde sie schneller vor die Tür setzen als Lucky Luke auf einen schösse. Da würde sie dann sitzen, stinken und weinen, so wie es sich gehört, wenn man im 21. Jahrhundert wohnt. Vom stinkenden Mann erbat ich mir also ein wenig Bedenkzeit und setzte ihn dann vor die Tür. Kurz darauf verließ auch ich mein Büro, nicht ohne vorher die Fenster weit geöffnet zu haben. Nun sitze ich wieder in meinem trauten Heim und schleife meine Bastelschere an einem sechs Kubikmeter großem Granitblock, damit ich die Sparcoupons aus den kostenlosen Wochenzeitschriften besser ausschneiden kann, denn auch wenn das Leben als Detektiv sehr spannend ist, ist es nicht unbedingt ertragreich. Als das Telefon klingelt, fällt mir vor Schreck beinahe der Granitblock aus der Hand, trotzdem hebe ich ab.

»Guten Tag. Mit wem habe ich das Vergnügen?«

»Hallo! Hier ist der stinkende Mann! Haben Sie Neuigkeiten für mich?«

Das ist der Wahnsinn. Ich kann den Mann durch das Telefon riechen. Mehr noch wundert mich, dass der Mann meine private Nummer hat. Moderne Telekommunikation macht ja vieles möglich. Man kann sich Videos angucken, wo hübsche junge Frauen Kot aus einem Eisbecher essen, da gibt es kaum etwas, das es nicht gibt, bestimmt auch Geruchsübertragung, aber meine private Nummer ist eine Geheimnummer! Nicht einmal ich kenne sie. Ich dulde keine Telefonate in meiner Freizeit, habe das Telefon nur, weil es ohne Telefon kein Internet gibt.4