Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LV Buch

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Was wurde aus den großen Plänen der Zukunftskommission Landwirtschaft? "Brücken bauen" beschreibt den Versuch, eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft in Deutschland zu gestalten, die Umwelt, Klima, Tierwohl und Verbraucherbedürfnisse berücksichtigt. 2021 legte die von der Bundesregierung einberufene Zukunftskommission Landwirtschaft einen visionären Abschlussbericht vor. Besonders hervorgehoben werden die Beiträge von Jochen Borchert und Werner Schwarz, die als Brückenbauer maßgeblich dazu beigetragen haben, gegensätzliche Positionen zusammenzuführen und tragfähige Lösungen zu entwickeln. Trotz breiter Zustimmung und ambitionierter Ziele scheiterten die Empfehlungen der Kommission jedoch an der politischen Umsetzung. Dieses Buch analysiert die Gründe für das Scheitern und zieht Lehren für die Zukunft. Landwirtschaft und Ernährung neu denken Am 6. Juli 2021 wird ein Jahrzehnte alter Traum plötzlich wahr. Der Traum von einer wettbewerbsfähigen heimischen Landwirtschaft, die Umwelt und Klima schont, die Biodiversität erhält, das Tierwohl beachtet und die Wünsche der Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick hat. Diesen Traum befeuert die Zukunftskommission Landwirtschaft. Es ist ein heißer Tag in Berlin, als der Wissenschaftler Peter Strohschneider der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel den einstimmig verabschiedeten Abschlussbericht des Gremiums in die Hand drückt. Die Kanzlerin hatte die Kommission ein Jahr zuvor selbst ins Leben gerufen. Deren Empfehlungen haben es in sich. Sie denken Landwirtschaft und Ernährung ganz neu, auf dem Acker, in den Ställen und auf den Tellern. Im Abschlussbericht der Zukunftskommission sind die Vorschläge einer weiteren Kommission eins zu eins integriert, die des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung. Dieses Gremium wird vom früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert geleitet und hat im Auftrag von Julia Klöckner, Borcherts aktueller Nachfolgerin die Aufgabe, ein tragfähiges Zukunftsbild für die deutsche Nutztierhaltung zu entwerfen. Plötzlich liegt eine Blaupause für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft auf dem Tisch. Jedem ist klar: Das ist ein Mammutprojekt, eine Generationenaufgabe, die sich nicht in einer oder zwei Legislaturperioden abarbeiten lässt, die langen Atem, Kontinuität und Verlässlichkeit braucht. Heute, mehr als drei Jahre später, sind die Träume geplatzt. Die große Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft ist abgeblasen. Warum ist das so und wer ist schuld? Waren es nur spinnerte Blütenträume von Kommissionen? Hat sich die Politik nicht getraut, die Empfehlungen konsequent umzusetzen? Oder war es schlicht Pech, weil uns Wladimir Putin mit seinem brutalen Angriff auf die Ukraine zwingt, andere Prioritäten zu setzen? Viele bis heute unbeantwortete Fragen. Rainer Münch und Ludger Schulze Pals zeichnen nach, wie und warum es gelungen ist, Vertrauen zu schaffen, gegensätzliche Positionen zusammenzuführen und die Landwirtschaft der Zukunft neu zu denken. Sie erläutern, welche Akteure maßgeblich dazu beigetragen haben, dass eine Verständigung erzielt wurde. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei, die sich als Brückenbauer für die Landwirtschaft besonders hervorgetan haben, Jochen Borchert und Werner Schwarz. Die Autoren beschreiben, warum die Vorschläge und ihre hehren Ziele trotzdem im politischen Alltag zu versanden drohen. Und sie fragen sich, was wir daraus für die Zukunft lernen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rainer Münch & Ludger Schulze Pals

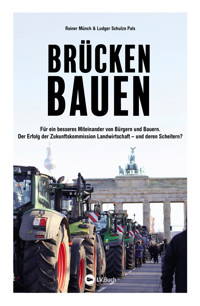

BRÜCKENBAUEN

Für ein besseres Miteinander von Bürgern und Bauern.

Der Erfolg der Zukunftskommission Landwirtschaft – und deren Scheitern?

INHALT

PROLOG – ÜBER DIESES BUCH

KAPITEL 1: WENN ICH NICHT MEHR WEITERWEISS, …

KAPITEL 2: DIE BRÜCKENBAUER

KAPITEL 3: AUF DIE MENSCHEN KOMMT ES AN

KAPITEL 4: EUPHORIE UND ERNÜCHTERUNG

KAPITEL 5: AUSSER SPESEN NICHTS GEWESEN?

KAPITEL 6: VORREITER LANDWIRTSCHAFT – WAS ANDERE LERNEN KÖNNEN

ANHÄNGE

Chronologie der wichtigsten Ereignisse im Umfeld des „Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung“ und der „Zukunftskommission Landwirtschaft“

Mitglieder des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung („Borchert-Kommission“, von 2019 bis 2023)

Mitglieder der Zukunftskommission Landwirtschaft (von 2020 bis 2021)

Namensverzeichnis

DIE AUTOREN

PROLOG – ÜBER DIESES BUCH

Am 6. Juli 2021 scheint ein Jahrzehnte alter Traum plötzlich wahr zu werden. Der Traum von glücklichen Rindern, Schweinen und Hühnern, die jeden Tag den Himmel sehen. Der Traum von einer Landbewirtschaftung, die Boden, Wasser und Luft schützt, die Artenvielfalt fördert, wenig klimaschädliche Gase ausstößt und zusätzlich noch viel CO2 im Boden speichert. Der Traum von einer gesünderen Ernährung mit mehr Obst und Gemüse, dafür weniger Fleisch und Milchprodukten. Und der Traum von zufriedenen Landwirtinnen und Landwirten mit stabilen Einkommen, die sich auf Politik, Verarbeiter, Handel und Verbraucher verlassen können, weil alle gemeinsam auf Lebensmittel setzen, die in Deutschland produziert werden.

Diesen Traum befeuert die Zukunftskommission Landwirtschaft mit ihrem Moderator, Zuchtmeister und Lenker an der Spitze, dem Wissenschaftler Peter Strohschneider. Es ist ein heißer Tag in Berlin, als Strohschneider der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel an jenem 6. Juli 2021 den einstimmig verabschiedeten Abschlussbericht des Gremiums in die Hand drückt. Die Kanzlerin hat die Kommission ein Jahr zuvor selbst ins Leben gerufen. Und das Gremium enttäuscht sie nicht.

Denn die Empfehlungen haben es in sich. Sie stellen das bisherige System auf den Kopf und denken Landwirtschaft und Ernährung ganz neu, auf dem Acker, in den Ställen und auf den Tellern. Im Abschlussbericht der Zukunftskommission sind die Vorschläge einer weiteren Kommission eins zu eins integriert, die des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung. Dieses Gremium hatte die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Jahr vor der Zukunftskommission Landwirtschaft ins Leben gerufen und Jochen Borchert, einen ihrer Vorgänger im Amt, damit beauftragt, ein tragfähiges Zukunftsbild für die deutsche Nutztierhaltung zu entwerfen.

Was zuvor niemand für möglich gehalten hat – plötzlich liegt eine Blaupause für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft auf dem Tisch. Jedem ist klar: Das ist ein Mammutprojekt, eine Generationenaufgabe, die sich nicht in einer oder zwei Legislaturperioden abarbeiten lässt, die langen Atem, Kontinuität und Verlässlichkeit braucht.

Heute, mehr als drei Jahre später, ist der Traum geplatzt – zumindest in Deutschland. Der große Wandel der Land- und Ernährungswirtschaft ist abgeblasen. Warum ist das so und wer ist schuld?Waren es nur spinnerte Blütenträume von Kommissionen, die sich an sich selbst berauscht haben? Haben sich die frühere und die aktuelle Bundesregierung nicht getraut, die Empfehlungen konsequent umzusetzen? Ist ein deutscher Sonderweg in einer globalisierten Agrar- und Ernährungswirtschaft überhaupt gangbar? Können sich die Landwirtinnen und Landwirte auf die Lockrufe der Politik, der Verbände und am Ende der Bürgerinnen und Bürger verlassen? Oder ist uns „nur“ Wladimir Putin mit seinem brutalen Angriff auf die Ukraine in die Quere gekommen, der uns jetzt zwingt, andere inhaltliche und finanzielle Prioritäten zu setzen?

Während hierzulande die Zweifel am Wert der Arbeit des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung und der Zukunftskommission Landwirtschaft wachsen und deren Empfehlungen peu à peu in der Schublade verschwinden, lässt eine scheinbar gegenläufige Entwicklung in Brüssel aufhorchen. Am 25. Januar 2024 startet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Anlehnung an den Prozess in Deutschland den „Strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft“. Gut acht Monate später liegen Ergebnisse vor. Sie fließen ein in das Arbeitsprogramm der neuen Kommission. Geht womöglich auf europäischer Ebene, was hierzulande nicht funktioniert hat?

Viele bis heute offene Fragen. Um Antworten zu finden, erzählen wir die Geschichte der Borchert-Kommission und der Zukunftskommission, von den Gründen, die zur Einsetzung geführt haben, über deren Arbeit und die Ergebnisse bis hin zur nicht erfolgten Umsetzung der Empfehlungen. Wir beschreiben, wie und warum es gelungen ist, Vertrauen zu schaffen, gegensätzliche Positionen zusammenzuführen und die Landwirtschaft der Zukunft neu zu denken. Wir arbeiten heraus, welche Akteure maßgeblich dazu beigetragen haben, dass eine Verständigung erzielt wurde. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei, die sich als Brückenbauer für die Landwirtschaft besonders hervorgetan haben: Jochen Borchert und Werner Schwarz. Wir zeichnen nach, warum die Vorschläge und ihre hehren Ziele trotzdem im politischen Alltag in Deutschland zu versanden drohen. Wir gehen der Frage nach, ob es tatsächlich auf europäischer Ebene anders laufen könnte. Schließlich leiten wir ab, welche Erkenntnisse und Lehren wir aus alldem für die Zukunft ziehen können – auch für andere strittige Politikfelder.

KAPITEL 1:WENN ICH NICHT MEHR WEITERWEISS, …

Jochen Borchert ereilt der Ruf – Julia Klöckner adelt ihren Mentor

Scheitern schadet nicht

„Du solltest es machen.“ Es ist Ingrid Borchert, die ihrem Ehemann zuredet, das Angebot von Julia Klöckner anzunehmen. Die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin hatte ihrem Amtsvorgänger aus längst vergangener Zeit Anfang Februar 2019 in einem Telefonat gebeten, den Vorsitz des von ihr geplanten Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung zu übernehmen. Wenn es schiefgeht, so Ingrid Borchert zu Jochen, wäre das zwar ärgerlich, „aber auch nicht dramatisch“. Jochen Borchert zögert. Schon unter Klöckners Vorgänger Christian Schmidt hatte es einen solchen Debattierkreis gegeben. Von Ergebnissen ist Borchert nichts bekannt. Der bald 79-Jährige ist lange raus aus der aktiven Politik. Längst ist er nicht mehr über jedes Detail im Bilde, das die Agrarpolitik in Berlin und andernorts zu bieten hat. Aber Borchert ist immerhin noch so dicht dran am Geschehen, dass er früher oder später von wichtigen Weichenstellungen oder bahnbrechenden Beschlüssen in seinem ehemaligen Ministerium erfährt. Derartiges ist ihm schon länger nicht mehr zugetragen worden. Auch nicht über die Arbeit einer Expertenrunde zum Thema „Tierhaltung“. Und nun?

Meint die das ernst?

Zu vage sind für Borchert Aufgaben und Ziele dieser Kommission, zu unklar ihr politischer Stellenwert, zu unsicher, was daraus folgen soll. Meint Klöckner es ernst? Soll er mehr sein als ein Feigenblatt, um Engagement in einem Bereich zu demonstrieren, der in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen und über den selten sachlich, aber fast immer mit vollem Einsatz gestritten wird? Ein Bereich, für den es der Politik an Lösungen und den Tierhaltern zunehmend an Perspektiven fehlt? Der Politik-Rentner fragt nach, erkundigt sich bei Bekannten und Freunden in der Branche, zu denen der Kontakt nie abgerissen ist. Viele von ihnen teilen seine Skepsis, raten ihm ab: Lass die Finger davon!Tierschützer und Bauernverband an einem Tisch – kannst du vergessen. Alibiveranstaltung für ein Ministerium, das nicht mehr weiterweiß. Da kommt nichts bei rum, dafür solltest du dich nicht hergeben. Schließlich die besorgte Frage aus dem ins Auge gefassten Teilnehmerkreis, ob er sich denn in seinem Alter eine solch anstrengende Aufgabe überhaupt zutraue.

Kann der das?

Jochen Borchert weiß um die kleinen und größeren Gebrechen, die mit dem fortschreitenden Alter nun einmal verbunden sind. Zuletzt war es wieder der Rücken, der ihm zu schaffen gemacht hat. Aber er treibt regelmäßig Sport, ist im Haus und auf dem Hof gut beschäftigt. Seine Enkel halten ihn auf Trab. Borchert fühlt sich fit und ist nach eigener Überzeugung so belastbar wie eh und je, beinahe jedenfalls. Einem der Besorgten macht er den Vorschlag, man könne es ja erst einmal mit ihm versuchen. Sollte man nach einigen Monaten gemeinsam zu der Einsicht gelangen, es werde ihm zu viel, werde er sich ohne Groll von seinem Posten zurückziehen. Der Zweifler ist der Berliner Agrarökonom Harald Grethe. Er sollte später zu einer der wichtigsten Stützen in der sogenannten „Borchert-Kommission“ und ihres Vorsitzenden werden. Dass es über die Zweifelnden hinaus auch erklärte Gegner einer Unterbrechung seines Ruhestands gibt, weiß Borchert zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus erster Hand. Aber er ahnt es. Zur Riege der großen Bedenkenträger zählt einer seiner größten Widersacher seit dem Beginn seiner politischen Tätigkeit vor mehr als 40 Jahren. Es ist sein westfälischer Landsmann Friedrich Ostendorff. Die Nominierung Borcherts als Chef einer von ihm zwar nicht euphorisch begrüßten, aber als grundsätzlich sinnvoll erachteten Kommission löst bei dem Bundestagsabgeordneten der Grünen Kopfschütteln aus. „Ausgerechnet Borchert – warum tut der sich und uns das an?“

Zu viel für den Tierschützer

Ähnlich schroff fällt die Ablehnung bei Tierschützern aus. Auch die hat Borchert im Hinterkopf, klar ausgesprochen wird sie während seiner Entscheidungsfindung freilich nicht. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, hat nicht erst seit Bekanntwerden der Personalie für den Kommissionsvorsitz „ein Problem mit Borchert“. Aus dessen Ministerzeit ist Schröder nichts in Erinnerung geblieben, was den Tierschutz vorangebracht hätte. Seiner Überzeugung nach trägt Borchert die Verantwortung für eine verfehlte Agrarpolitik in den Neunzigerjahren, in denen Umwelt- und Tierschutz keine Rolle gespielt hätten. Ein CDU-Mann mit dieser Vergangenheit und obendrein Ehrenpräsident der Jäger an der Spitze einer Kommission der amtierenden CDU-Ministerin Klöckner, die im Tierschutz politisch nichts bewegen will – das ist zu viel für den obersten Tierschützer in Deutschland und seinen mächtigen, vielgestaltigen und mitunter halsstarrigen Verband.

Zwar wird Schröder die Einladung nach Bonn ins Bundeslandwirtschaftsministerium annehmen und bei der konstituierenden Sitzung des Kompetenznetzwerks Anfang April 2019 dabei sein. Es geht ihm aber einzig und allein darum, Fragen zu stellen. Schröder will beim Treffen wissen, welche Rolle die Kommission spielen soll, wie sie im Ministerium eingebunden sein wird und welche politische Wirkung sie überhaupt haben kann. Auf keine seiner Fragen wird der Tierschutzpräsident eine für ihn auch nur halbwegs zufriedenstellende Auskunft erhalten. Seine Antwort fällt demgemäß eindeutig aus: „Mit Verlaub, Herr Borchert, ich bin nicht dabei. Ich habe kein Vertrauen.“ Entgegen manchen Behauptungen ist Schröder somit zu keinem Zeitpunkt aus der Borchert-Kommission ausgetreten. Er war niemals drin! Eigentlich schade, wird der Tierschutzpräsident später einräumen.

Aus Erfahrung Frust

Für Folkhard Isermeyer sind nicht persönliche Vorbehalte gegen den Vorsitzenden der Grund für seine Unlust, der Einladung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu folgen und an dem neuen Gesprächskreis zur Tierhaltung mitzuwirken. Im Gegenteil, der Präsident des Thünen-Instituts schätzt Borchert. Mit dem unterhält er seit Langem ein gutes persönliches Verhältnis. Bereits zum Ende seiner Ministerzeit in den späten Neunzigerjahren hatte Borchert ihn, den jungen Institutsleiter in Braunschweig, nach Bonn eingeladen. Der Minister wollte sich mit dem Agrarökonomen über dessen Sicht auf die Zukunft der Milchquotenregelung austauschen. Seitdem weiß Isermeyer aus erster Hand um das ernsthafte Interesse Borcherts an Wissenschaft und wissenschaftlicher Politikberatung. Was ihn dennoch davon abhält, seine Teilnahme am Kompetenznetzwerk zuzusagen, ist der Frust, der sich in ähnlichen Einrichtungen zum Thema „Tierhaltung“ in den Jahren zuvor aufgestaut hatte.

Den viel beschäftigten Professor aus Braunschweig schreckt nicht die viele Arbeit, die mit der ernsthaften Mitwirkung in solchen Runden zwangsläufig einhergeht. Schon gar nicht, wenn es wie bei der Tierhaltung um eines seiner Leib- und Magenthemen geht, das ihn seit Langem umtreibt. Stattdessen ist es die leidvolle Erfahrung der zurückliegenden Jahre: Ergebnisse solcher Expertenrunden werden von der Politik nicht aufgegriffen. Das gilt vor allem dann, wenn sie unbequem sind und deren Umsetzung weitreichende Entscheidungen erfordern. Für Isermeyer steht daher schon vor dem Frühjahr 2019 ziemlich fest: Derartige Kommissionen bringen nichts.

Dass er seine Meinung doch noch ändert, hängt mit einem Telefonat zusammen. Borchert ruft ihn Anfang April 2019 an, unmittelbar nach der Sitzung in Bonn. Er will von Isermeyer wissen, warum er denn nicht am Kompetenznetzwerk teilnehmen möchte. Er war doch eingeladen. Borchert hatte fest mit seiner Anwesenheit gerechnet. Der Thünen-Präsident spricht Klartext. Er erläutert seinem geschätzten Gesprächspartner seine Beweggründe. Isermeyer spricht von frustrierenden Kommissionserlebnissen und erwähnt die Erarbeitung einer Nutztierstrategie unter dem früheren Minister Christian Schmidt, an der er beteiligt war. Viel reingesteckt, wenig rausgekommen. Das, so Isermeyer, will er sich nicht noch einmal antun.

Im Nachgang des Telefonats schickt der Agrarökonom dem Vorsitzenden sein aktuelles Papier zur Zukunft der Tierhaltung in Deutschland, das er demnächst in der Schriftenreihe des Thünen-Instituts veröffentlichen wird. Darin plädiert Isermeyer für eine grundlegende Neuausrichtung, um dem Sektor endlich eine Perspektive zu geben. Borchert ist angetan von den Ausführungen des Wissenschaftlers. Es dauert nur wenige Tage, dann signalisiert Borchert Zustimmung. Isermeyer ist fortan an Bord.

Chance zum Gutmachen

Die Überlegungen, die Jochen Borchert zu Jahresbeginn 2019 im Zusammenhang mit dem Klöckner-Angebot beschäftigen, reichen über Skepsis in Politik, Verbänden und Wissenschaft, körperliche Fitness und Unklarheiten im Zusammenhang mit der anstehenden Aufgabe hinaus. Die eigenen, lange zurückliegenden Ministerjahre waren fordernd. Es galt, politisch viel zu managen, ständig auf Krisen zu reagieren. Borchert denkt an den Ausbruch der klassischen Schweinepest zu Beginn seiner Amtszeit. Da waren die enormen Herausforderungen, die mit der Integration der ostdeutschen Landwirtschaft einhergingen. Nahezu ununterbrochen galt es, Brandherde zu löschen, Krisen in den Griff zu bekommen, sich in Brüssel Rückendeckung zu holen, in Regierung, Fraktion und Koalition um Verständnis zu werben, um Kleinigkeiten zu ringen, Mehrheiten zu organisieren. Und dann die ständigen Diskussionen mit dem Bauernverband. Den galt es einzubeziehen, sich mit ihm abzustimmen und auseinanderzusetzen.

Die Kehrseite war, es gab für Borchert enttäuschend wenig zu gestalten. Jedenfalls war das viel weniger, als er im Vorhinein gedacht und ein beträchtlicher Teil der Entscheidungsträger in Politik und Verbänden von ihm erwartet hatte. Vielen galt er nach den Kiechle-Jahren als Hoffnungsträger, der frischen Wind in die deutsche Agrarpolitik bringt. Borchert weiß, dass er diese Hoffnungen nur zum Teil erfüllt hat. Bietet ein Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung möglicherweise die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen? Kann er zeigen, dass er es auf seine alten Tage noch draufhat und schafft er das, was er immer wollte, Veränderungen anzustoßen und zu gestalten? Sollte er sich diese Chance entgehen lassen, es den Kritikern von einst zu beweisen, die ihn in die Schublade des zwar effizienten, aber blassen Politikers gesteckt haben?

Es sind auch diese Gedanken, die Borchert durch den Kopf gehen. Den Ausschlag für seine Entscheidung, den Vorsitz des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung zu übernehmen, geben aber schließlich zwei andere Überlegungen. Sie sind von grundsätzlicher Art. Persönlich formuliert er es so: „Schwierige Aufgaben haben mich in meinem Leben noch nie abgeschreckt, im Gegenteil. Und mit Ingrids Ratschlägen bin ich immer gut gefahren.“ Seine Frau, mit der er seit mehr als 50 Jahren verheiratet ist, hat nicht nur in diesem Fall „intensiv auf mich eingeredet“.

Kein Grüß-August

Borchert nimmt das Angebot Klöckners schließlich unter zwei Bedingungen an, die er für sich selbst formuliert hat. Der Ministerin sagt er das allerdings nicht, zumindest nicht so deutlich: Er wird sich keinesfalls mit einer Rolle als „Grüß-August“ begnügen. Und er wird nicht zulassen, dass dieses Kompetenznetzwerk eine Alibi-Veranstaltung wird. Stattdessen ist Borchert fest entschlossen und wird alles daransetzen, dass da etwas rauskommt, nämlich konkrete Ergebnisse, die umsetzbar, praktikabel und weitreichend sind! So viel steht für ihn fest: Dafür ist er bereit, sich mit aller Kraft einzusetzen. Mit halben Sachen wird er sich nicht begnügen.

Julia Klöckner ist zufrieden. Die Personalie Jochen Borchert ist ihre Idee. Überzeugende Alternativen hat sie nicht. Oder sie stehen nicht zur Verfügung, wie der frühere Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsminister Gert Lindemann. Klöckner traut ihrem Mentor die Aufgabe zu, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Mit der Entscheidung für Borchert ist auch ihr klar, „dass der das nicht mal so nebenbei macht.“ Dafür kennt sie ihren Parteifreund nur zu gut. Klöckner ist noch Studentin der Politik und der Katholischen Theologie in Mainz sowie amtierende Deutsche Weinkönigin, als sie Mitte der Neunzigerjahre einen der begehrten Praktikantenplätze im Bonner Bundeslandwirtschaftsministerium ergattert. Als Mitarbeiterin in der Pressestelle des Ressorts kommt sie zwangsläufig hin und wieder in Kontakt mit dem Minister. Die gelegentlichen Gespräche mit dem Chef sind für sie spannend und fordernd, manchmal auch kontrovers, beispielsweise über das Thema „Grüne Gentechnik“. Klöckner lernt Borchert als offen und nahbar kennen. Später sitzt sie mit ihm sieben Jahre gemeinsam im Bundestag. Hier die aufstrebende Jung-Politikerin aus Rheinland-Pfalz, dort der erfahrene Parlamentarier, Haushaltspolitiker und Ex-Bundesminister aus Nordrhein-Westfalen. Sie verlieren sich nicht aus den Augen.

Kein Zeitspiel

Mit ihrer Entscheidung, ein knappes Jahr nach ihrem Amtsantritt als Bundeslandwirtschaftsministerin ein Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung einzurichten, verfolgt Klöckner vor allem ein Ziel: Ihr geht es darum, den schon seit Jahren schwelenden Streit um die Tierhaltung in Deutschland zu beruhigen und ein, wie sie es sieht, „hochemotionales und kampagnenfähiges“ Thema zu befrieden. Dass manche vermuten, sie wolle lediglich auf Zeit spielen, entgeht ihr nicht. Neben dem Tierschutzpräsidenten gehört dazu auch der eine oder andere im Deutschen Bauernverband.

Generalsekretär Bernhard Krüsken hat ähnliche Erfahrungen mit heterogen zusammengesetzten Runden zur Landwirtschaft gemacht wie Isermeyer: Sie bringen nichts, allerdings schaden sie nach seiner Einschätzung auch nicht. Dabei sein ist für den Bauernverband Pflicht. Nur allzu ernst nehmen muss man das Ganze nicht unbedingt. Klöckner ficht das alles nicht an. Hätte sie „mal wieder eine Show abziehen wollen“, wie Kritiker argwöhnen, hätte sie nicht Jochen Borchert berufen. Dem traut sie zu, dass er etwas zustande bringt. „Sonst hätte ich ihn nicht gefragt.“

Wie die Jungfrau zum Kinde – Angela Merkel entdeckt Peter Strohschneider

Überraschender Anruf

Peter Strohschneider ist doch einigermaßen überrascht, als er Anfang Juni 2020 einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt bekommt. Die Berliner Telefonnummer mit der Vier und den drei Nullen in der Mitte kommt ihm bekannt vor. In seinen früheren Funktionen hatte er den einen oder anderen Telefontakt mit der Regierungszentrale, hin und wieder auch mit der Chefin. Bei Angela Merkel waren er und eine Handvoll weiterer Wissenschaftler gelegentlich zu Gast gewesen. Zum gepflegten Austausch am Abend, bei gutem Essen und mindestens so gutem Wein. Da war er noch mittendrin in der Wissenschaftsgemeinde. Aber jetzt? Ende 2019 hat er sein Amt als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) nach sieben anstrengenden Jahren aufgegeben. Seit dem 1. Januar ist er Pensionär. Die kräftezehrende Arbeit in der DFG ist vorbei. Die Leitung einer solchen Einrichtung ist anstrengend. Ihre Aufgabe es ist, Milliarden aus öffentlichen Fördertöpfen unter die ebenso von sich und ihrer Arbeit überzeugten wie selbstbewussten Wissenschaftsleute zu bringen. Da fliegen schon mal die Fetzen. Und nun der Anruf aus dem Kanzleramt. Strohschneider ist gespannt.

Erste Überlegungen

Nachdem seine Gesprächspartnerin herzliche Grüße von der Bundeskanzlerin ausgerichtet hat, kommt sie ohne Umschweife und weitere Vorrede zur Sache. Ob er sich denn vorstellen könne, den Vorsitz und die Moderation in der geplanten Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) zu übernehmen. Die Einsetzung dieser Kommission werde das Kabinett Anfang Juli beschließen. Strohschneider ist wieder überrascht. Zwar kennt er sich als ehemaliger DFG-Präsident und Vorsitzender des Wissenschaftsrats aus mit harten Verteilungskämpfen, unterschiedlichen Weltsichten und schwierigen Charakteren. Aber Landwirtschaft? Dem Literaturwissenschaftler und ehemaligen Inhaber des Lehrstuhls für Germanistische Mediävistik in München ist allenfalls das Bauerntum des Mittelalters mit seinen damals schon großen Sorgen und Nöten vertraut. Offenbar haben sich die Verhältnisse seither nicht vollends zum Guten gewendet.

Am eigenen Leibe

Einen Eindruck davon hatte Strohschneider erst wenige Monate zuvor persönlich erhalten. Er war in Berlin und wollte nach Hause. Zu seinem Verdruss war aufgrund einer Schlepperdemonstration in der Hauptstadt die Zufahrt zum Flughafen Tegel blockiert. Nichts ging mehr auf dem Saatwinkler Damm. Seinen Rückflug von Berlin nach München hatte er dadurch verpasst. Am selben Tag, einem Freitag, hatte Strohschneider mitbekommen, wie die jungen Leute von Fridays for Future auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs waren. Die Jugendlichen machten bereits seit einigen Monaten ihrem Ärger über unzureichenden Klimaschutz in Staat und Gesellschaft Luft und forderten eine Umkehr in der Klimapolitik. Ungelöste Konflikte hier wie dort, entschlossene Akteure, die der Politik nicht mehr so recht zutrauen, ihre Probleme zu lösen. Das macht Strohschneider neugierig. Der Wissenschaftler signalisiert seiner Telefonpartnerin aus dem Kanzleramt sein grundsätzliches Interesse an dem Projekt „Zukunftskommission“. Zu einer endgültigen Zusage kann er sich allerdings nicht durchringen. Er bittet noch um etwas Geduld.

Mal nichts mit Wissenschaft

Als Strohschneider später seiner Ehefrau im heimatlichen München von dem Angebot aus Berlin erzählt, ist der Rat ebenso eindeutig wie gut gemeint: „Mach doch Agrarpolitik. Da hast du was Nettes.“ Offenbar ist seiner Frau im Laufe der Jahrzehnte nicht entgangen, dass der Wissenschaftsbetrieb nicht nur geschliffene Reden, überzeugende Schriften und wohlbegründete Argumente bereithält. Es gibt auch immer wieder Ärger und Verdruss. Streit gibt es vor allem dann, wenn es ums Geld geht. Und darum geht es bei der DFG fast immer. Seine Frau empfiehlt ihrem Gatten das neue Amt keineswegs vor allem deshalb, weil er als Ruheständler und Jung-Pensionär aus Langeweile im Hause Strohschneider für Unruhe sorgt. Dafür hat der frühere Wissenschaftsmanager doch noch zu viele weitere Haupt- und Nebenbeschäftigungen. Für Strohschneider selbst bietet das Pensionärsdasein die Möglichkeit, eine ganz neue Herausforderung anzunehmen: „Das ist mal was anderes, nichts mit Wissenschaft“. Unvermittelt bekommt er einen Beobachterposten für ein komplexes gesellschaftliches Geflecht geschenkt. Zwar versteht er nichts von der Sache. Aber ihn interessiert, wie Menschen kommunikativ mit Problemen umgehen. Damit kennt er sich aus. Das war in den vergangenen Jahren sein täglich Brot. Die Chance will er sich nicht nehmen lassen: „Ich mache das.“ Allerdings stellt Strohschneider eine Bedingung: nicht mehr vor der Sommerpause. Er will und muss zunächst sein neues Buch zu Ende schreiben. Für das Kanzleramt ist das kein Problem. Das Werk mit dem Titel „Zumutungen:Wissenschaft in Zeiten von Populismus, Moralisierung und Szientokratie“ wird rechtzeitig fertig. Es erscheint wie geplant im Herbst 2020.

Der Robuste

Aus seinem guten Draht zu Merkel macht Strohschneider keinen Hehl: „Wir kennen und, glaube ich, wir schätzen uns.“ Über die Gründe, ausgerechnet ihn mit der Leitung dieser neuen Kommission zu betrauen, kann allerdings auch er nur spekulieren. Angesichts einer gewissen Ratlosigkeit, „jetzt haben wir nun mal das Ding und müssen was damit machen“, habe es nahegelegen, die Leitung dieser „Zukunftskommission Landwirtschaft“ in die Hände von jemandem aus der Wissenschaft zu geben. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, „die sind neutral“. Nur wer ist der Richtige? Zeit hätte außer ihm auch der langjährige Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gehabt. Jörg Hacker hatte ebenfalls einige Monate zuvor altersbedingt seinen Dienst quittiert, sagt aber ab. Zum Zuge kommt daher Strohschneider. Das muss kein Nachteil sein, weil er nach harten DFG-Jahren als der Robustere von beiden gilt. Denn so viel ist der Kanzlerin und ihren Getreuen um die zuständige Abteilungsleiterin Gesa Miehe-Nordmeyer im Herbst und Winter 2019/20 klar geworden: In der Landwirtschaft geht's derzeit gehörig zur Sache.

Unvoreingenommen und unverdächtig

Eins zeigt sich für Strohschneider schnell: Akzeptanzprobleme aufgrund persönlicher Erfahrungen und verbandlicher Interessen bei einem Teil der Klientel hat der designierte ZKL-Vorsitzende nicht zu befürchten. Da geht es ihm anders als seinem Pendant im Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Auch bei den überdurchschnittlich Belesenen in der Agrar- und Umweltszene ist der Literaturwissenschaftler ein unbeschriebenes Blatt. Das gilt selbst für den Präsidenten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Hubertus Paetow, der nachweislich des Altgriechischen mächtig ist. Aber auch für ihn, den klassisch Gebildeten, stellt weder die mittelalterliche Literatur bis dato ein Interessensgebiet dar, noch ist ihm ein Professor Peter Strohschneider ein Begriff. Anders ist das bei den Wissenschaftlern, die in die Zukunftskommission berufen werden. Viele von ihnen kennen Strohschneider zumindest dem Namen nach. Beim Verteilungskampf um die lukrativen Fördertöpfe oder bei den gefürchteten Evaluierungen von Wissenschaftsstandorten ist es ratsam, sich mit den Strukturen und Personen der DFG vertraut zu machen. Aber das sind Ausnahmen. Alles in allem hat der designierte Vorsitzende beste Voraussetzungen für seinen neuen Job: Strohschneider ist unbelastet, unvoreingenommen und unverdächtig, in der Agrar- und Umweltszene der einen Gruppierung näher zu stehen als der anderen.

Wer nicht fragt, ist dumm

Die Kenntnisse des Intellektuellen über Landwirtschaft sind im Vergleich zu anderen Wissensgebieten ausgesprochen bescheiden. Es reicht zu diesem Zeitpunkt kaum über das hinaus, was man eben so hört in der interessierten Bevölkerung: von großen und kleinen Betrieben, Strukturwandel und Höfesterben, nationaler und europäischer Agrarpolitik, internen und externen Kosten, Pflanzenschutz und Biodiversität, Düngung und Grundwasserbelastung sowie vielem mehr, von dem er bald einiges zu hören bekommt. Für andere wäre das möglicherweise ein Anlass, im Vorsitz der Zukunftskommission Landwirtschaft ein Himmelfahrtskommando zu sehen, auf das man sich besser nicht einlassen sollte. Strohschneider erkennt darin enorme Chancen: Er kann und wird immer wieder nach- und hinterfragen, was mit diesem und jenem gemeint ist. Niemand wird es ihm verübeln, sollte infolge seiner unbedarften Verständnisfragen nach ausgedehnten Positionsbeschreibungen von Kommissionsmitgliedern das eine oder andere Argument in sich zusammenfallen.

Gleichzeitig ist dem angehenden ZKL-Moderator aber klar: So ganz unbeleckt wird er nicht in das Ringen mit den Mitgliedern gehen können. Zumindest Grundkenntnisse, so viel steht für ihn fest, wird er sich aneignen. Bevor es losgeht mit der Zukunftskommission im September 2020, wird er vier Wochen politische Papiere und Forschungsliteratur zur Agrarpolitik durchgeackert haben. Davon wird er dann aber kein großes Aufheben machen. Die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv), Petra Bentkämper, hat nach wenigen Sitzungen der Zukunftskommission den Eindruck, der fachfremde Strohschneider kenne sich bei einigen Themen besser aus als manches Kommissionsmitglied. Tierschutzpräsident Schröder hat schon früh einen Verdacht, der sich nicht nur bei ihm zusehends erhärtet: „Die in Strohschneiders Fragen zum Ausdruck kommende Naivität ist nur gespielt.“ Das kann ja was werden!

Das denkt sich drei Jahre später in Brüssel auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie und ihre Beamten verfolgen die Zukunftskommission Landwirtschaft intensiv und aus gutem Grund: Die Gemeinsame Agrarpolitik ist weit davon entfernt, den Bauern Perspektiven zu geben, geschweige denn Umwelt- und Tierschützer zufriedenzustellen. Die letzten Reformen waren Flickschusterei, bei Weitem nicht der erhofft große Wurf. Das soll sich ändern. Die erfahrene Politikerin erkennt die Chancen, die in einem Stakeholder-Prozess à la ZKL liegen. Die besondere Rolle Strohschneiders ist ihr zugetragen worden. Im November 2023 ruft sie ihn an. Man trifft sich. Von der Leyen bittet den geübten Moderator mit der Vorliebe für schwierige Missionen, den Vorsitz im „Strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft“ zu übernehmen. Der „Strategische Agrardialog“, wie er auch genannt wird, soll nichts anderes sein als die europäische Variante der Zukunftskommission Landwirtschaft.

Strohschneider muss nicht lange überlegen. Seine Frau fragt er trotzdem. Auch ihr ist klar, ein solches Angebot, die Europäische Union und ihre Institutionen von innen kennenzulernen, kann und wird er nicht ablehnen. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Und er hat viel gelernt in der ZKL, über Agrarpolitik, über unterschiedliche Interessengruppen und ihre Protagonisten und über Mittel und Wege, zu gemeinsamen Positionen zu finden. Strohschneider fühlt sich für den neuen Job gewappnet. Auch wenn er weiß, dass es in Brüssel noch eine Nummer größer, komplexer und komplizierter ist als das, was er in Berlin erlebt hat. Zu den inhaltlichen Fragen kommen Sprachbarrieren. Die Kommunikation mit und zwischen den Beteiligten am Strategiedialog stellt eine besondere Herausforderung dar. Unterschätzen wird er zunächst die kulturellen Eigenarten, die das Denken und Handeln der 29 Mitglieder aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten im Strategiedialog bestimmen. Zwei Punkte, die unmittelbar die inhaltliche Debatte beeinflussen werden. Der weltläufige Strohschneider ahnt: Das in Brüssel wird ihm einiges abverlangen. Doch zunächst zurück nach Deutschland.

Ein Aktionsprogramm Insektenschutz, eine neue Bewegung und ein Agrargipfel

Auftakt

Die Geschichte der Zukunftskommission Landwirtschaft, die am 8. Juli 2020 in den Beschluss des Bundeskabinetts mündet, ein 32-köpfiges Gremium einzusetzen, beginnt zehn Monate zuvor, ebenfalls im Kabinettssaal im sechsten Stock des Kanzleramts im Berliner Spreebogen. Dort beschließen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Ministerriege am 4. September 2019 ein „Agrarpaket“, das zuvor mühsam zwischen dem Landwirtschafts- und dem Umweltministerium ausgehandelt worden ist. Im Mittelpunkt steht ein „Aktionsprogramm In