Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

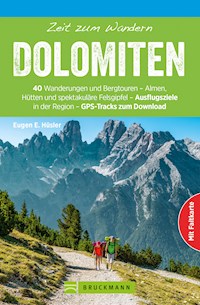

50 ausgewählte und aussichtsreiche Touren für jeden Anspruch. 5 x 5-Top-Touren führen Sie zu den stillsten Wegen, tollsten Aussichten und leckersten Hütten. GPS-Tracks zu allen Touren zum Download und die Faltkarte zum Herausnehmen erleichtern die Planung und die Orientierung auf der Tour. Mit vielen Tipps für Pfade abseits des Trubels, gemütlichen Einkehr- und erfrischende Bademöglichkeiten. Wer kennt sie nicht, die drei Zinnen, das Grödner Tal und die Seiser Alm? Kaum eine Gebirgsgruppe der Alpen übt auf Bergwanderer eine größere Faszination aus als die Dolomiten. Der renommierte Bergautor Eugen Hüsler hat 50 beliebte Wanderungen und stillere Wege für Sie zusammengetragen zu spektakulären Felsgipfeln, lieblichen Almen, urigen Hütten und wilden Bergseen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zeit zum Wandern

DOLOMITEN

40 Wanderungen und Bergtouren – Almen,Hütten und spektakuläre Felsgipfel – Ausflugszielein der Region – GPS-Tracks zum Download

EUGEN HÜSLER

MIT GPS-DATEN ZUM DOWNLOAD

unter: gps.bruckmann.de

Inhalt

Welterbe Dolomiten: grüne Almen, schroffe Gipfel

Die Dolomiten in Zahlen

Tipps und Infos für unterwegs

1Der Adolf-Munkel-Weg

16,6 km · 6:00 Std.

2Außerraschötz und Brogleshütte

17 km · 4:30 Std.

3Rund um die Langkofelgruppe

16,5 km · 6:00 Std.

4Eine Seiser-Alm-Runde

13,5 km · 3:45 Std.

5Über die Seiser Alm auf den Schlern

19,5 km · 7:00 Std.

6Von der Bärenfalle zur Tschafonhütte

12 km · 6:15 Std.

7Zur Haniger Schwaige

9 km · 3:15 Std.

8Rund um die Rotwand

11,2 km · 5:00 Std.

9Zum Rifugio Torre di Pisa

7,8 km · 4:15 Std.

10Bletterbachschlucht und Weißhorn

13 km · 5:10 Std.

Top 5 Hütten

11Ins Kleinfanes

15,7 km · 5:15 Std.

12Rund um den Peitlerkofel

12,8 km · 4:30 Std.

13Zur Schlüterhütte

14,3 km · 5:15 Std.

14Auf den Heiligkreuzkofel

13 km · 5:45 Std.

15Der Col di Lana

14,6 km · 6:00 Std.

16Durch das Sellamassiv

11,2 km · 5:45 Std.

17Der Sella-Ringbandweg

8,7 km · 4:15 Std.

18Der Bindelweg

7 km · 2:45 Std.

19Mahlknechtjoch und Val Duron

20 km · 5:45 Std.

20Zum Santnerpass

13,6 km · 5:30 Std.

Top 5 Höhenwege

21Rund um den Seekofel

17 km · 7:00 Std.

22Plätzwiese und Strudelkopf

11,8 km · 3:45 Std.

23Zum Toblacher See

12,8 km · 3:20 Std.

24Zur Dreischusterhütte

13 km · 3:30 Std.

25Rund um den Einser

18,5 km · 6:30 Std.

26Am Karnischen Hauptkamm

15,4 km · 6:30 Std.

27Auf den Arzalpenkopf

10,6 km · 4:45 Std.

28Zur Drei-Zinnen-Hütte

17,8 km · 6:45 Std.

29Der Monte Piana

13,6 km · 6:15 Std.

30Rund um die Drei Zinnen

9 km · 3:30 Std.

Top 5 Wasser

31Der Sentiero Bonacossa

14 km · 6:45 Std.

32Lago del Sorapiš

11 km · 4:30 Std.

33Rund um die Croda da Lago

12,5 km · 5:00 Std.

34Rund um die Tofana di Rozes

14,7 km · 6:00 Std.

35Über den Nuvolau

11 km · 4:45 Std.

36Über den Kleinen Lagazuoi

7,5 km · 5:00 Std.

37Auf den Monte Rite

10,4 km · 3:15 Std.

38Rund um den Monte Pelmo

12,4 km · 6:00 Std.

39Zum Col Reàn

13,5 km · 5:00 Std.

40Über das Pala-Hochplateau

18 km · 8:30 Std.

Mehr entdecken

Register

Impressum

Mehr entdecken

Brixen

Neustift

Stiftskirche von Innichen

DoloMythos

Messner Mountain Museum Corones

Museum Ladin

Große Kulisse: die Geislerspitzen über dem Villnößtal

Das berühmteste Dolomitenprofil: die Drei Zinnen

Das Sellamassiv, die »Gralsburg der Ladiner«

St. Peter am Bühel bei Völs vor dem Schlernprofil

Mit der Familie unterwegs zum Paternsattel. Im Hintergrund Cadini und Antelao

Welterbe Dolomiten: grüne Almen, schroffe Gipfel

Keine Frage, die Dolomiten gehören zu den klassischen alpinen Wandergebieten und dies schon seit Langem. Gründe dafür gibt es mehrere: in erster Linie die Topografie, in der sich fantastische Felsbauten und weitläufige Almgebiete abwechseln, dann eine hervorragende Infrastruktur mit einem weit verzweigten, gut unterhaltenen Wegenetz. Per Seilbahn lässt man sich bequem in alpine Höhen schaukeln, vermeidet so vielfach lange, anstrengende Anstiege. Im Jahr 2009 wurden große Teile der Dolomiten von der UNESCO zum Welterbe erklärt.

Ein Land stellt sich vor

Fast 5000 Quadratkilometer groß sind die Dolomiten und über 3000 Meter hoch dazu (Marmolada, 3343 m). Von der Schiara (2565 m) ist es nicht mehr weit zur Adria, und von den Drei Zinnen (2999 m) geht der Blick bis zum Großglockner in die Hohen Tauern. Entwässert wird das Gebirge über Piave und Etsch zum Mittelmeer. Nur die Drau, am Fuß der Sextener Dolomiten entspringend, trägt ihr Wasser zur Donau und ins Schwarze Meer. Am Fuß der Dolomiten gedeiht ein guter Wein, während ihr größter Gletscher, jener an der Nordflanke der Marmolada, in der globalen Klimaerwärmung schwitzt. Und wenn drunten im Etschtal die Apfelblüte bereits eingesetzt hat, liegt auf den Gipfeln und in den schattigen Karwinkeln der »bleichen Berge« noch der Schnee vom vergangenen Winter. Deshalb verwundert es kaum, dass eines der größten alpinen Skigebiete, die berühmte Sella Ronda, mitten in den Dolomiten liegt. Das hebt die Umsätze der Hoteliers, hat allerdings auch weniger schöne Folgen: Liftmasten, Skipisten und breite Erschließungswege mancherorts, Speicherbecken für den künstlich produzierten Schnee. Kein schöner Anblick im Sommer.

Fanes: Grünsee, Laverellahütte und Neuner

Geografie

Grob gesehen bilden die Dolomiten auf der Landkarte ein Rechteck. Gader- und Cordévoletal, das eine nach Norden, das andere nach Süden entwässernd, trennen sie in zwei Hälften: die West- und die Ostdolomiten. Während im Osten die meisten Gipfel aus markant geschichtetem Hauptdolomit aufgebaut sind, bestehen die großen Berge im Westen und Südwesten größtenteils aus Schlerndolomit (Geisler, Langkofel, Rosengarten, Pala). Sie stehen oft isoliert, sind von weiten Hochalmen umgeben, wie etwa der Seiser Alm oder der Pralongià. Grün und grau, sanft und schroff – dieser Kontrast prägt die westlichen Dolomiten. Vor allem Gröden und das Hochabtei sind nicht denkbar ohne ihre weiträumigen Almregionen.

Unterwegs in der Sella; am Horizont der Sassongher

Da erscheinen die östlichen und südlichen Dolomiten deutlich schroffer, ihre Täler sind tiefer, vielfach fast unzugänglich. Touristische Schwerpunkte bilden im Westen des Gebirges das Grödner Tal, die Seiser Alm, das Fassatal und das Hochabtei, im Osten die Sextener Dolomiten und die Region Cortina d’Ampezzo. Zwischen diesen Hotspots ist viel wenig erschlossene Natur zu entdecken, auf schönen, oft einsamen Pfaden. Die Dolomiten: eine Bergregion großer Kontraste – schlicht grandios.

Jahrmillionen …

Jedes Land hat seine Geschichte, jeder Reiseführer deshalb ein entsprechendes Kapitel, das meistens in »grauer« Vorzeit beginnt und die wichtigsten historischen Ereignisse verzeichnet. Natürlich haben auch die Alpen ihre Geschichte, allerdings eine viel, viel weiter zurückreichende, die sich über Jahrmillionen erstreckt: Erdgeschichte, ins Antlitz unseres Planeten geschrieben. Berge als versteinerte Zeitdokumente. Begonnen hat die Geschichte der Dolomiten vor über 200 Millionen Jahren auf dem Meeresgrund. Es waren unruhige Zeiten damals, das Klima trocken-heiß, Reptilien gingen auf Beutefang, während die Erde immer wieder ihr flüssiges Inneres ausspuckte, im Südtiroler Unterland vor allem Quarzporphyr. Die Eggentaler Schlucht hinauf zum Karersee ist aus diesem rötlichen Gestein erodiert, in der Bletterbachschlucht bildet es mit einer Mächtigkeit von über einem Kilometer das Gebirgsfundament, dem jüngere Gesteine aufliegen: Grödner Sandstein, fossilienreiches Bellerophon, Werfener Schichten, Sarldolomit. Der Gebirgsbau folgt in den gesamten Dolomiten – mit regionalen Abweichungen – dem gleichen Schema. Da und dort zeigen sich Überschiebungen als Folge der Alpenhebung, andernorts – etwa am Padònkamm – treten vulkanische Gesteine ans Tageslicht. Während in den westlichen Dolomiten hauptsächlich Riffkalk gebirgsbildend war (Langkofel, Rosengarten, Pala), bestehen die großen Wände und Gipfel im Osten (z. B. Tofane, Cristallo, Drei Zinnen) vorwiegend aus markant geschichtetem Hauptdolomit – am Meeresgrund geboren und während der Gebirgshebung fast in den Himmel geschoben. Und diese Wachstumsphase ist noch keineswegs abgeschlossen: Die Alpen wachsen, um Millimeter zwar nur, aber immerhin.

Im Durontal: Schmuck an einer Almhütte

Edelweiß und Murmeltier

Wer kennt sie nicht, die putzigen Nager, die auf unwillkommenen Besuch jeweils mit schrillen Pfiffen reagieren? Und das unscheinbare Blümchen mit dem lateinischen Namen Leontopodium alpinium wächst nicht bloß auf den alpinen Wiesen, es schmückt so manchen Blumentrog, findet sich im Emblem des Alpenvereins und auf dem Alpenstock, der am Souvenirstand zu kaufen ist. Glücklicherweise sind jene Zeiten vorbei, als Bauernkinder am Straßenrand Alpenrosen und Edelweiß feilboten. Heute blüht die gewiss nicht unauffällige Feuerlilie sogar in Sichtweite der Großen Dolomitenstraße – und niemand pflückt sie. Wer zu Fuß in den Dolomiten unterwegs ist, wird immer wieder überrascht von der Vielfalt und der Üppigkeit der südalpinen Flora, und das keineswegs nur in den Schutzzonen der Naturparks. Buchstäblich auf Schritt und Tritt begegnet man den kleinen Sehenswürdigkeiten, überall zwischen Tal und Gipfel: Primeln, Enzian und Steinbrech in vielen Variationen, verschiedene Lilien, Kohlröschen. Und mit etwas Glück bekommt man auch die eine oder andere Rarität der Dolomiten-Flora zu Gesicht, die tiefblaue Moretti-Glockenblume, die Schopfige Teufelskralle oder den zartblauen Himmelsherold. Auch auf Begegnungen mit wild lebenden Tieren darf man sich auf Dolomitenwanderungen freuen. Gämsen und Steinböcke, in den Alpen einst praktisch ausgerottet, sind zwischen Langkofel und Antelao längst wieder heimisch, und über den Gipfeln kreist der Steinadler.

Entdeckungen und Eroberungen

Bei fernen Inseln, Kontinenten und exotischen Archipelen, da denkt jeder an Entdecker, Abenteurer oder Menschen, die ihrer Zeit einfach voraus waren, von ihren Visionen nicht lassen konnten. Aber Berge, dazu noch mitten in den Alpen? So gesehen war die Entdeckung der Dolomiten vor allem eine Frage der Wahrnehmung. In den Tälern rund um Sella und Marmolada, an Drau, Eisack und Piave siedelten ja schon seit Langem Menschen. Am Rollepass wurden Spuren steinzeitlicher Jäger entdeckt. Die Geschichte der Räter verliert sich im vorgeschichtlichen Dunkel. Soldaten des Römerreichs zogen – in Sichtweite von Rosengarten, Schlern und Geislerspitzen – von Bozen durchs Eisacktal hinauf zum Brenner, und im Hochmittelalter wurde das slawische Pustertal durch bajuwarische Siedler germanisiert. Die Brennerstraße entwickelte sich zum europäischen Handelsweg. Venedig schlug Holz für seine Galeeren in den südostlichen Dolomiten. In alten Landkarten wie beispielsweise der Tirolkarte von Peter Anich und Blasius Hueber, die zur Regierungszeit Maria Theresias entstand, finden sich ein paar Ortsnamen aus der Region. Vergeblich sucht man dagegen den Namen des Gebirges: Es hatte keinen! Das sollte nicht für ewig so bleiben. Der heute in aller Welt geläufige Name hat allerdings keine geografischen Wurzeln, vielmehr geht es auf den Entdecker des magnesiumhaltigen Kalkgesteins, Déodat de Dolomieu, zurück. Erst ein halbes Jahrhundert nach der Italienreise des französischen Geologen – die Viertausender der Alpen waren längst bestiegen – begann der Run auf die Dolomitengipfel. Den Anfang machte ein Engländer, John Ball, der 1857 am Monte Pelmo erfolgreich war. Dann kam der Wiener Paul Grohmann, er »sammelte« Erstbesteigungen buchstäblich: Tofane, Antelao, Marmolada, Sorapiš, Piz Boè, Cristallo, Dreischusterspitze, Langkofel, Große Zinne – alle zwischen 1863 und 1869.

Als erster großer Dolomitengipfel bestiegen: der Pelmo

Tod in den Bergen

In den Dolomiten stehen nicht nur grandiose Naturdenkmale. Zwischen Marmolada und Drei Zinnen stößt man auch auf eine ganz besondere Art von Mahnmalen, etwa am Pordoijoch oder im Höhlensteintal: Kriegsfriedhöfe, Ossari. Sie erinnern an den Ersten Weltkrieg, der drei Sommer und drei Winter lang, von 1915 bis 1917, in den Tälern und auf den Gipfeln wütete: Sterben fürs Vaterland. Augenzeugen jenes sinnlosen Ringens gibt es heute, am Beginn des dritten Jahrtausends, keine mehr – sie sind längst gestorben, auch wenn sie den Krieg damals überlebten, an der Dolomitenfront. Ihr Verlauf war einmalig – über Grate, quer durch Felswände, über Gipfel und durch einsame Karböden, vom Lagoraikamm bis zu den Sextenern. Rund um die Drei Zinnen wurde ebenso unerbittlich gekämpft wie an den Tofane, an der Marmolada (wo die Österreicher sich im Gletschereis verschanzt hatten), im Cristallomassiv oder am Col di Lana. Es war ein Stellungskrieg mit viel Materialeinsatz, aber kaum Bewegung und im Winter buchstäblich eingefroren. Trotzdem verzeichnete man auf beiden Seiten hohe Verluste, nicht nur durch Kampfhandlungen, oft trat auch die Natur als »Feind« auf: Lawinen verschütteten Nachschubkolonnen, Steinschlag, eisige Kälte und Winterstürme forderten ihren Tribut. Noch heute begegnet man allenthalben den Spuren des Gebirgskrieges (auch auf manchen der vorgestellten Wanderungen): rostendes Eisen, Stacheldraht, Kavernen, Felsstollen, Schützengraben. Am Monte Piana wurde von den »Dolomitenfreunden« ein großes Freilichtmuseum angelegt. Erst jüngst sind die italienischen Stellungen bei den Cinque Torri rekonstruiert worden. Auch die aufwendigen Frontbauten im Bereich des Hexensteins und des Kleinen Lagazuoi kann man heute besichtigen, am Berg (z. B. Kaiserjägersteig) und im Berg (diverse Stollen).

Relikte einer schrecklichen Zeit: Gebirgskrieg 1915–1917

Schlutzer, Polenta und Vino rosso

Abwechslung ist angesagt in der Küche Südtirols und der Dolomiten. Sie ist manchmal tirolerisch, mitunter, vor allem bei den Nachspeisen, schimmert die k. u. k. Vergangenheit durch. Dann ist sie wieder italienisch, oben am Berg eher deftig, drunten im Tal gelegentlich ausgesprochen ambitioniert. Die besten Vorspeisen kommen aus der südlichen Nachbarschaft, Knödel und Nocken sind typisch südtirolerisch, und beim Dessert hält man es mal so, mal so: Marillenknödel oder Tiramisu. »Knödel, Nudeln, Nocken, Plenten sind die vier Tiroler Elementen!« heißt es mit gutem Grund an Etsch, Eisack und Rienz. Sie finden sich – vielfältig variiert – auf jeder Speisekarte. Knödel, mit oder ohne Fleisch, werden in der Suppe oder mit Salat gegessen, auch als Beilage zu Gulasch oder Braten. Beliebte Nudelgerichte sind die Pustertaler Schlutzer, Teigtaschen mit Topfen-, Spinat- oder Krautfüllung. Sehr beliebt sind auch die Spinatnocken, mit brauner Butter oder Parmesan. Die Plenten (Polenta) wird vor allem als Beilage zu Wild serviert, in den ladinischen Tälern und im Bellunese ist Polenta mit Pilzen (funghi) sehr beliebt. Der Tiroler Strudel kann – je nach Füllung – sowohl Vor- als auch Nachspeise sein. Bei den süßen Gerichten ist der Apfelstrudel sehr beliebt, auch jenseits der Sprachgrenze. Im Süden der Dolomiten sind lombardische und venezianische Einflüsse unverkennbar: Risotto mit Pilzen aus den heimischen Wäldern und Forellen stehen oft auf der Speisekarte, im Bellunese auch Meeresfische. Und dann – last, but not least! – ist da noch der Speck, liebste Brotzeit aller Dolomitenwanderer, am Stück vom Brettl gegessen. Wenn man Glück hat, ist er auf dem Bauernhof gepökelt und geräuchert worden – längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Guten Speck gibt’s auch in den Trentiner Tälern, und gekäst wird noch auf mancher Alm. Zum Speck passt natürlich ein »Roter«. Der kommt in den südostlichen Dolomiten meistens aus dem Piavetal (Merlot), in Südtirol aus den klassischen Anbaugebieten des Etschtals und wird überall offen angeboten (Kalterer, Grauvernatsch, Blauburgunder).

Eine Pustertaler Spezialität: Tirtlen

Die Dolomiten in Zahlen

Am Kleinen Lagazuoi; Blick zum Pelmo

5000 Rund 5000 Quadratkilometer groß sind die Dolomiten zwischen dem Pustertal und den Tälern des Eisack und des Piave.

3343 Exakt 3343 Meter über dem Spiegel des Mittelmeers ragt die Marmolada, das »Dach« der Dolomiten, in den südlichen Himmel.

1036 Rund ein Fünftel der Dolomiten-Gesamtfläche steht als Naturpark unter Schutz: 1036 Quadratkilometer.

1789 Ein Revolutionsjahr. In Paris erschallte der Ruf nach »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« – und im Südtiroler Eisacktal entdeckte der Franzose (!) Déodat Gratet de Dolomieu ein bisher unbekanntes Kalkgestein, das später nach ihm benannt werden sollte: Dolomit.

2009 Im Jahr 2009 wurden die Dolomiten – genauer: große Teile von ihnen – in die Welterbeliste aufgenommen.

1956 Gut ein Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fanden in Cortina d’Ampezzo die VII. Olympischen Winterspiele statt.

109 Genau 109 Kilometer lang ist die Große Dolomitenstraße, die Bozen mit Cortina d’Ampezzo verbindet und 1909 eröffnet wurde.

3 Sie sind weltberühmt, obwohl sie eigentlich gar keinen richtigen Namen haben (und eigentlich zu sechst sind): die Drei Zinnen.

1857 Im September des Jahres 1857 stand John Ball, späterer Präsident des englischen Alpenclubs, als erster Mensch auf dem Gipfel eines Dolomiten-Dreitausenders (Monte Pelmo, 3168 m).

200 000 000 Über 200 Millionen Jahre alt sind die Dinosaurierspuren, die am Monte Pelmo entdeckt wurden.

Tipps und Infos für unterwegs

Ausrüstung

Ganz wichtig ist beim alpinen Wandern eine der Jahreszeit, dem Klima und dem Wetter angepasste Kleidung. Ein zweckmäßiges Outfit schaut nicht nur fesch aus, es wärmt, kühlt und hält auch trocken. Moderne Stoffe transportieren Schweiß von der Haut nach außen, Regenwasser perlt dagegen ab. Die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit bleibt nicht auf der Haut, wo sie abkühlt, was – im schlechtesten Fall – zu einer Erkältung führen kann. Als sinnvoll hat sich bei der Bekleidung das sogenannte »Zwiebelprinzip« erwiesen: mehrere Schichten übereinander, die an- bzw. ausgezogen werden können. So ist der Körper bei jeder Witterung angemessen geschützt: nie zu kalt, nie zu heiß!

In den Pragser Dolomiten; hinten links die Drei Zinnen

Das sollte jeder mit auf die Wanderung nehmen

Wanderschuhe

Jacke oder Pullover

Regenschutzkleidung

Taschentücher

Rucksack

Wasserflasche

Proviant

Tüte für den Abfall

Taschenmesser

Sonnenschutz

Geld

Ausweis

Das sollte mindestens einmal in der Wandergruppe vorhanden sein

Kartenmaterial

Erste-Hilfe-Set

Notizpapier

Schreibstift

Lampe

Smartphone

Uhr

Kompass

Längst ausgedient hat die Bundhose. Bei größeren Unternehmungen trägt man/frau eine lange Berghose, evtl. mit abnehmbaren Beinen. Mit dabei hat man sinnvollerweise eine Überhose aus regendichtem Material, die gut vor Kälte (Wind) und Nässe schützt.

Fleecejacken oder Pullis (eventuell mit Windstoppern) sind aus der Bergsportbekleidung nicht mehr wegzudenken, so wenig wie Anoraks aus Goretex oder einem vergleichbaren Material. Sie dürfen allerdings nicht zu kurz sein und sollten eine ausrollbare Kapuze besitzen. Angenehm bei windigem Wetter ist eine Mütze. Grundlage – buchstäblich – jeder ordentlichen Ausrüstung bilden die Bergschuhe. Und die müssen passen, zum Gelände und zum Fuß. Letzteres ist besonders wichtig – der Schuh darf auf keinen Fall zu klein sein (Zehen!). Ideal ist ein guter Allrounder, etwa ein Trekkingschuh, der vergleichsweise leicht und bequem ist.

Markierungen und Wegweiser

Das Wanderwegenetz in den Dolomiten ist gut markiert (rot-weiß, rotweißrot) und ausgeschildert, überwiegend auch durchnummeriert, in Südtirol mit ein- und zweistelligen Ziffern, im Trentino und in der Provinz Belluno mit dreistelligen Zahlen.

Wanderkarten

Die besten Wanderkarten im Maßstab 1:25 000 für die Dolomiten liefert Tabacco. Sie basieren auf der amtlichen italienischen Karte und werden in kurzen Abständen aktualisiert. Ein schönes Kartenbild zeigen auch die Blätter von LagirAlpina (1:25 000, vor Ort erhältlich). Kompass deckt mit seinen Karten ebenfalls die gesamten Dolomiten ab, und dies im Maßstab 1:25 000 und 1:50 000.

Kinder

Wandern wird immer populärer, auch für Familien, das behaupten zumindest die Statistiken. Draußen in der (Berg-)Natur verschaffen sich auch Kids, die der digitalen Welt besonders verbunden sind (online!), jene Bewegung, die für eine gesunde Entwicklung wichtig ist. Nur: Langweilig darf es nicht werden. Also wird man auf die Almwanderung verzichten, eher mal eine Schlucht besuchen oder einen Gipfelzahn anstürmen. Kinder turnen ja gerne auf Felsen herum – hier muss man aber ein waches Auge auf den Nachwuchs haben. Generell gilt: Kinder sind in der Regel belastbarer, als viele (manchmal übervorsichtige) Eltern annehmen.

Abend auf der Seiser Alm, Blick zum Schlern

Dolomitenidylle: Pragser Wildsee und Seekofel

Schwierigkeitsgrade der Touren

Leicht: Technisch und konditionell einfache Wanderungen auf guten, gebahnten Wegen mit kürzeren Aufstiegen. Keine ausgesetzten Passagen.

Mittel: Technisch und/oder konditionell mittelschwierige Touren, die einen sicheren Tritt verlangen. Auch mit Wegstrecken, die Schwindelfreiheit verlangen.

Schwer: Technisch und/oder konditionell anspruchsvolle Wanderungen, die aufgrund ihrer Länge, der zu bewältigenden Höhenunterschiede oder der Wegbeschaffenheit (schmal, pfadlos, exponiert) absolute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und eine gute Kondition voraussetzen. Mit Wegabschnitten in Schrofen, in abschüssigem Geröll, auch mit gesicherten Abschnitten.

Auf geht’s

Grandios: das Palaplateau mit der Pala-Nordkette. In der Bildmitte die Rosettahütte

1

Der Adolf-Munkel-Weg

Die Nordabstürze der Geislerspitzen gehören zu den beliebtesten Dolomitenmotiven, vorzugsweise mit dem Kirchlein St. Magdalena im Vordergrund. Ganz nahe kommt man dem alpinen Schaustück des Villnößtals auf dem Adolf-MunkelWeg: promenieren auf hohem Niveau.

Wegbeschaffenheit

Auf zwei Dritteln der Strecke gute Bergwege, der Rest verläuft auf Sandstraßen.

Ausgangspunkt

Parkplatz Ranui (1370 m) im inneren Villnößtal

Anfahrt

Von der Brenner-Autobahn (Ausfahrt Klausen/Grödner Tal) führt eine gute Straße ins Villnößtal, via St. Peter bis zur Zanser Alm. SAD-Bus bis St. Magdalena, im Sommer Wanderbus im Tal

Einkehr

Brogleshütte, Gschnagenhardtalm, Geislerhütte, Glatschalm, Zanser Alm; alle im Sommer bewirtschaftet

Info

Tourismusverein Villnöß, Peterweg 10, I-39040 Villnöß, Tel. +39 0472 840 180, www.villnoess.com

Blickfang auf jedem Weg im Villnöß: die Geislerspitzen

Der Wegverlauf

Vom Parkplatz Ranui führt eine Forstpiste in das bewaldete, nach Süden ansteigende Tälchen des Broglesbachs. Aussicht gibt’s zunächst wenig, nur ab und zu zeigt sich zwischen den Baumwipfeln der graue Fels der Geislerspitzen. Nach drei Kilometern und insgesamt vier Serpentinen endet die Straße (1716 m) und die Route gabelt sich.

Die beiden höchsten Geislerspitzen: die Furchetta (links) und der Sas Rigais

Der steilere Direktzustieg zum Munkel-Weg bleibt links. Der rechte Pfad, angenehmer zu gehen, mündet eine halbe Gehstunde höher ebenfalls in die Aussichtspromenade. Man folgt ihr, noch kurz ansteigend, westwärts zur Broglesalm(2:00 Std.), die mit einer Brotzeit und einem Prachtblick auf die Geislerspitzen lockt. Von der Hütte steigt man zunächst wieder ab zu der Verzweigung und folgt dann weiter dem Adolf-Munkel-Weg. Er hält zunächst in etwa die Höhe, geht dabei ein paar Mulden aus. Benannt ist er übrigens nach dem 1904 verstorbenen Gründer und Vorstand der Sektion Dresden des Österreichischen Alpenvereins (DuOeAV).

Hinter der Weißbrunnquelle folgt eine längere Steigung zur Pardellscharte(3:15 Std.). Genussspechte biegen hier links ab und steuern die Gschnagenhardtalm (1996 m) oder die Geislerhütte an: noch zwei Einkehrversuchungen am Höhenweg, beide mit herrlicher Aussicht auf die Nordabstürze der Geisler. Der Sas Rigais (3025 m), ihr höchster Zacken, ist ein beliebter Klettersteigberg. Damit er nicht nur von der Grödner Seite bestiegen wird, haben ihm die Villnösser Bergführer einen nordseitigen Zustieg verpasst, markiert und gesichert. Die mit viel Geröll garnierte Zickzackspur hinauf in die Mittagscharte (2597 m) – vom Munkelweg aus gut zu sehen – ist allerdings garantiert nicht nach jedermanns Geschmack …

Richtig geklettert wird an den schlanken Fermeda- und Geislertürmen – hier gibt es viele Routen in fast allen Schwierigkeitsgraden. Die Große Fermeda (2873 m) hat einen berühmten Erstbesteiger: Edward Theodore Compton (1849–1921), einen der bekanntesten Alpenmaler. Seine Gebirgsdarstellungen schmücken viele Publikationen des Deutschen und DuOeAV. Compton, im englischen Stoke Newington geboren, kam als Jugendlicher nach Bayern, das seine zweite Heimat wurde. Er nahm auch die deutsche Staatsbürgerschaft an.

Der Munkelweg hält die einmal eingeschlagene Richtung bei, das leichte Auf und Ab ebenfalls. Lichter Zirbenwald säumt den Pfad, unterbrochen von grünen Lichtungen. Die Felsenmauer zur Rechten ist nun noch höher, die Geröllreißen sind hier noch mächtiger. Das wiederum lässt auf wenig festen Fels schließen. Die Nordwand der Furchetta, 1925 von Emil Solleder und Fritz Wießner erstmals durchstiegen, galt kurzzeitig als schwierigste Dolomitenkletterei, aber auch als extrem gefährlich, wegen des brüchigen Gesteins im obersten Teil der Route. Heute wird hier kaum mehr geklettert, die einheimische Jugend vergnügt sich lieber an dem Klettergarten gleich oberhalb des Adolf-Munkel-Weges. Links, etwas tiefer, liegt die Glatschalm (1902 m), ebenfalls eine beliebte Anlaufstelle für durstige Wanderer mit direkter Abstiegsmöglichkeit zur Zanser Alm. Von der Hüttenterrasse hat man die gesamten Geislerspitzen im Blick, mit dem massigen Sas Rigais in der Mitte, links flankiert von der Furchetta und den schönen Kletterzacken nach Westen hin. Ein Dolomiten-Kalenderbild!