Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

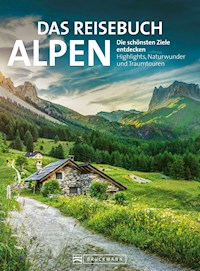

Sie erstrecken sich auf 1200 Kilometer – vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken: die Alpen. Dabei ist der Alpenbogen zwischen 150 und 250 Kilometer breit. Und auf dieser Fläche vereinen sich allerhand Naturwunder und Traumtouren: vom Schweizer Matterhorn über den bayerischen Königssee bis zu den Drei Zinnen in Südtirol. Folgen Sie uns auf sattgrüne Almen, zu tosenden Wasserfällen und klaren Bergseen sowie auf die höchsten Alpengipfel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

Übersichtskarte

Die Alpen – Eroberung einer »nutzlosen« Landschaft

DEUTSCHLAND

1Allgäu – Alpine Bilderbuchlandschaft

2Eibsee – Malerisch, im Wortsinn

3DIE DEUTSCHE ALPENSTRASSEAuf und Ab am Alpennordrand

4Zugspitze – Deutschlands höchster Gipfel

5Höllentalklamm – Wilde Wasser

6Reintalanger – Ein magischer Ort

7Murnauer Moos – Eiszeitliches Erbe

8Walchensee – Das größte inneralpine Gewässer Bayerns

9DER MAXIMILIANSWEG – Auf der Königsroute von Lindau nach Berchtesgaden

10Isar – Der Karwendelbach

11Nationalpark Berchtesgaden – Ein See, eine Wand

ÖSTERREICH

12Lech – Ein ungezähmter Tiroler

13Wildspitze – Höchster Gipfel Nordtirols

14Stuibenfall – Ein Ötztaler Naturerlebnis

15Grawa-Wasserfall – Von Gletschern gespeist

KARWENDELPARKDas größte Naturschutzgebiet Tirols

16Kleiner und Großer Ahornboden – Bergahorn vor großer Felskulisse

17Wilder Kaiser – Das Kletterparadies

18Krimmler Wasserfälle – Sensationell

19Nationalpark Hohe Tauern – Der Gletscherpark

20Großglockner – Österreichs Höchster

21DIE GLOCKNERSTRASSEDie berühmteste Alpenstraße Österreichs

22Rauris – Das Tal, über dem die Geier kreisen

23Lienzer Dolomiten – Dolomit in Osttirol

24Hochkönig – Ein wahrhaft »royaler« Gipfel

25Eisriesenwelt – Alpiner Untergrund

26Hoher Dachstein – Fast ein Dreitausender

27Grundl- und Toplitzsee – Am Fuß des Toten Gebirges

28Almtal – Idylle unterm Toten Gebirge

DER NATIONALPARK KALKALPENWald und Fels zwischen Steyr und Enns

29Nationalpark Gesäuse – Im »Xeis«

SCHWEIZ

30Gorges du Durnand – Ein Naturschauspiel

31Derborence – Idyll unter den Teufelshörnern

32Pfynwald – Naturparadies an der Rhone

33Val d’Hérens – Ohne Matterhorn und Bettenburgen

34Bietschhorn – Der größte Walliser

WALLISER WASSERWEGEEin kostbares Erbe der Alten

35Mischabel – Was für ein Bergstock

36Matterhorn – Der Idealberg

37Monte Rosa – Das »Dach« der Schweiz

38Großer Aletschgletscher – Ein Meer aus Eis

39Blüemlisalp und Oeschinensee – Berg und See

DIE SCHWEIZ – LAND DER BERGBAHNENAn der Zahnstange auf den Berg

40Lauterbrunnen – Das Tal der stiebenden Wasser

41Faulhorn – Der schönste Panoramaberg des Oberlandes

42Eiger – Mönch – Jungfrau – Das Berner Gipfeltrio

43INNERSCHWEIZER KURVENKARUSSELLÜber die Pässe Furka, Grimsel und Susten

44Aargletscher – Wasser, Fels und Eis

45Reichenbachtal – Im Schatten der Engelhörner

46Rigi – Der berühmteste Inselberg

47Vierwaldstättersee – Hier schlägt das Herz der Schweiz

48Tektonikarena Sardona – Geologie zum Anfassen

49Val Bavona – »Ticino verticale«

ARM UND REICH – DER TICINOKontraste in der »Sonnenstube« der Schweiz

50Val Verzasca – Schönstes Tessiner Tal

51Monte Generoso – Der Tessiner Rigi

52Monte San Giorgio – Ein Weltnaturerbe

53Greina – Gerettete Natur

54DIE RHÄTISCHE BAHNUNESCO-Welterbe in Graubünden

55Ruinaulta – Modelliert aus Bergsturztrümmern

56Bergell – Eingezwängt zwischen Felsmauern

57Oberengadiner Seen – Ein Naturwunder

58Val Roseg – Lärchen und Gletschereis

59Piz Palü – Traumgipfel und Kinostar

60Piz Bernina – Einziger Ostalpen-4000er

61Val da Camp – Idylle hinterm Berninapass

BIOSFERA VAL MÜSTAIRMensch und Natur

62Schweizerischer Nationalpark – Der älteste Park in der Schweiz

SLOWENIEN

63Triglav-Nationalpark – »Hinter den sieben Bergen«

64DIE SLOWENISCHE BERGTRANSVERSALEZwischen Alpen und Mittelmeer

65Sieben-Seen-Tal – Julische Idylle

66Jalovec – Was für ein Profil

67Logarska dolina – Das Tal der Haine

ITALIEN OST

68Tagliamento – der letzte Wildfluss in den Alpen?

69Drei Zinnen – Ein Wunder aus Stein

70Pragser Wildsee – Der schönste Bergsee Südtirols

71Monte Pelmo – Der Koloss von Zoldo

72Civetta – Traumberg in den östlichen Dolomiten

73Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi – Natur pur

74ALTA VIA DELLE DOLOMITI BELLUNESIDer unbekannte Süden der »Bleichen Berge«

75Pala – Ein Dolomitenwunder

76Marmolada – Das »Dach« der Dolomiten

77Langkofel – Der Wächter überm Grödner Tal

DIE LADINER Ein Volk auf dem Rückzug

78Seiser Alm – Zwischen Idylle und Kommerz

79Schlern – Ein Wahrzeichen Südtirols

80Rosengarten – Sagenwelt und Kletterdorado

81DIE GROSSE DOLOMITENSTRASSEDas 100-Kilometer-Kurvenkarussell quer durch die »Bleichen Berge«

82Karersee – Bedrohte Idylle

83Bletterbachschlucht – Der Grand Canyon Südtirols

84Martelltal – Erdbeeren auf Eis

85König Ortler – Ein Südtiroler Monarch

86DIE STILFSER-JOCH-STRASSEEinfach legendär

87Tovelsee – Der »rote See«

88Brenta – Kletterzinnen mitten im Trentino

89Val Génova – Das Tal der stürzenden Wasser

90Gardasee – Mediterraner Zauber

91Val di Mello – Granitwelt und Bauernland

92DER SENTIERO ROMABergeller Granitwelt statt Capitale d’Italia

93Val Codera – Anfang oder Ende

94Comer See – Der Alpenfjord

ITALIEN WEST

95Lago Maggiore – Zwei Länder, ein See

96Parco Nazionale Val Grande – Der Wilderness-Park

97DIE GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPIDer schönste Weitwanderweg der Alpen

98Parco Nazionale Gran Paradiso – Der Steinbockpark

99Rocciamelone – Der höchste Wallfahrtsort der Alpen

100Monte Viso – Was für ein Berg

MTB-PARADIES PIEMONTESER ALPENUnterwegs auf den alten Militärstraßen

101Valle Maira – Im »schwarzen Loch« Europas

102Naturpark Marguareis – Fast am Rand der Alpen

FRANKREICH

103Grand Canyon du Verdon – Unglaublich

104Mont Ventoux – Der Berg der Winde

105Vallée des Merveilles – Wunderbar

106Lacs de Lignin – Stille Täler und Seen

107Lac d’Allos – Rekordverdächtiges Gewässer

108DIE ROUTE DES GRANDES ALPESVom Genfersee zu Mittelmeer

109Vercors – Vor den Toren Grenobles

110Mont Aiguille – Ein (Welt-)Wunder

111Meije – Was für ein Berg

112Mont Blanc – Der weiße Riese

Straßenkarten

Register

Die Autoren

Bildnachweis

Impressum

Die Alpen – Eroberung einer »nutzlosen« Landschaft

Spät entdeckte Schönheiten …

Die Alpentäler sind seit Jahrtausenden besiedelt, selbst hohe Pässe wurden bereits in der Jungsteinzeit überschritten. Auf die Gipfel schaute niemand. Erst als Folge der Aufklärung, der Fortschritte der Wissenschaft und der von England ausgehenden industriellen Revolution erschien das größte Gebirge Europas in einem anderen, romantisch verklärten Licht. So wurden aus nutzlosen Steinhaufen echte Sehnsuchtsziele – bis heute.

Ein Herbsttag wie gemalt. Tiefblau der Himmel, über den Talniederungen dicker Nebel, ein watteweißer Teppich, der sich weit hinaus ins Alpenvorland erstreckt. Darunter der Alltag, hier oben: pure Freude. Durchs Okular meines Fernglases wandern hunderte Gipfel: große, kleine, schroffe und runde, manche mit Schneekappen, andere grün bis hinauf zum Gipfelkreuz. Ganz fern im Südwesten zeigt sich der Tödi in den Glarner Alpen, 90 Grad weiter im Gegenuhrzeigersinn das Zuckerhütl, beide mit Firndach. Viel näher die Lechtaler Gipfelketten und dann – fast in Griffweite, bilde ich mir ein – die Allgäuer Kalkzacken, Nachbargipfel des Hohen Lichts (2641 m), dem ich heute meine Aufwartung mache. Nicht als einziger, drei Dutzend Leute teilen sich meinen steinigen Logenplatz. Die meisten kommen vom Heilbronner Höhenweg, haben in einer der Hütten am Allgäuer Hauptkamm übernachtet. Brotzeit wird ausgepackt, Sinnvolles und Kurioses dem Gipfelbuch anvertraut; man parliert, das Smartphone darf seine Vielseitigkeit beweisen, seinen Besitzer ablichten und ihm auch noch die Namen aller Berge rundum verraten – Bergsteiger im frühen 21. Jahrhundert, heute.

Böse Geister und wilde Kerle

Das war früher ganz anders. Man lebte drunten im Tal, die Gipfel umwehte eine Aura des Bedrohlichen, sie galten als Sitz böser Geister und ließen auch immer mal wieder etwas fallen: Steine, Lawinen. Die Watzmann-Ostwand hatte so wenig Anziehendes wie die Zugspitze, öde Felswildnis hier wie dort, und mitunter verriet schon der Name, was den Menschen da oben erwartete: Totes Gebirge, Plaine Morte, Torre del Diavolo, Hexenstein, Vallon d’Enfer. Für den ackernden Selbstversorger, der sein Feld am Fuß der Berge bestellte, waren ein paar richtig dicke Kartoffeln oder ein Jahr ohne wüste Unwetter die echten »Highlights« eines Lebens, das mehr Entbehrungen als Vergnügen bot. Jäger trieben sich allerdings schon früh in den alpinen Regionen umher. Die Aussicht auf einen Gamsbraten oder ein paar Pfund Murmeltierfett verleiteten manchen zu mehr oder weniger riskanten Ausflügen. So waren Wilderer oft die besten Ortskenner; was kein Nachteil war, wenn es darum ging, sich den Nachstellungen der Obrigkeit zu entziehen.

Eine Erfindung der Neuzeit: der Tourist

Bis die Touristen kamen, zunächst vor allem Gentlemen aus dem Empire, die sich im Fach Eroberungen auskannten. Und genau das wollten sie: Gipfel erklimmen, möglichst die höchsten. Weil die Regel von Angebot und Nachfrage auch im größten Gebirge Europas galt und gilt, mutierten die Jäger (und Wilderer) zu Bergführern, die ihren Gästen den Weg auf die schneebedeckten Gipfel wiesen. Und damit war entschieden mehr zu verdienen als am heimischen Hof und auf der Jagd. Die Berge. Eben noch gemieden, ja gefürchtet, wurden sie zum Kapital eines aufblühenden Wirtschaftszweiges: des Tourismus. Der profitierte gleich mehrfach von den Umwälzungen, die Europa erfassten. Von einem ganz neuen Bild der Berge, vom wachsenden Wohlstand und von der Eisenbahn, die den Kontinent zusammenrücken ließ. All das machte aus einer lebensfeindlichen Wildnis ein Reiseziel, erst für wenige, dann für viele. Wo einst Händler, Soldaten und Pilger unterwegs waren, ging’s mit einem Mal nicht mehr um Geld, Krieg oder Erleuchtung; die moderne Eroberung war eine friedlichere und – wie man heute sagen würde – eine nachhaltige.

Die Eroberung der Alpen

Zwei Jahrhunderte reichten aus, um den Alpen ein neues Gesicht zu verleihen, sie zum »Playground of Europe« zu machen, wie Leslie Stephen es bereits 1871 formulierte. Die Infrastruktur rund um die großen Reiseziele wurde ausgebaut, zunehmend auf die Touristen ausgerichtet; wo früher Bauernhöfe standen, thronten mit einem Mal Hotelpaläste, man ließ sich sogar auf Berge tragen, bis das Dampfross auch die Gipfel eroberte. Ein Umbruch sondergleichen, der Gewinner und Verlierer hervorbrachte. Mausarme Täler wie das Stubai waren mit einem Mal gesuchte Destinationen, die Grundstückspreise in manchen Bergdörfern explodierten buchstäblich. Eine Aufbruchstimmung erfasste Teile der Alpen, die plötzlich zum Sehnsuchtsziel geworden waren. Als »Brandbeschleuniger« erwies sich schließlich der Massenskilauf, der zwar riesige Investitionen verlangte, aber noch größere Gewinne abwarf – wenn auch auf Kosten einer intakten Natur.

Trendwende?

So kommen sich Alpenvorland und Berge näher, im doppelten Sinn. Die Zufahrtswege werden immer komfortabler, die Anreise damit kürzer, die Alpenvereinshütte bietet den Komfort eines Drei-Sterne-Hotels, der Premium-Wanderweg ist so breit wie die Gehsteige in Düsseldorf. Und an manchen Tagen herrscht auf dem Corso Italia in Cortina d’Ampezzo ein Gewusel wie am Stachus. Das passt weder zum Wunschbild einer »heilen Bergwelt« noch zu den romantischen Vorstellungen eines Jean-Jacques Rousseau. Deshalb möchte man den »Zuhältern des ewigen Schnees« (Maurice Chappaz) und ihren Apologeten zurufen: »Es reicht! Hört auf, die Alpen in ein Disneyland der gedankenlosen Zerstreuung zu verwandeln!« Mahnende Stimmen gab’s schon früh. Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 gegründet, um »Urnatur« im Gebirge zu erhalten, die man bereits vor über 100 Jahren als bedroht betrachtete. Schützen statt zerstören, erhalten für künftige Generationen. Das ist heute noch viel wichtiger. Der Druck auf das Ökosystem nimmt mit jedem Hotelneubau, mit jedem Straßenkilometer, mit jeder Beschneiungsanlage zu. Die Alpen dürfen nicht zum Opfer ihrer Schönheit werden, überrannt von jenen, die vorgeben sie zu lieben. Mittlerweile verzeichnet der Alpenraum 500 Millionen Übernachtungen pro Jahr! Und die sind extrem ungleich verteilt. Während große Gebiete, vor allem in den Westalpen, unter Entvölkerung leiden, wachsen Ballungsräume wie Grenoble, Innsbruck oder das Oberengadin überproportional: sterbende Regionen hier, städtisch geprägte dort. Die Alpen: Europas mystisches Herz zwischen Orient und Okzident, zwischen Nord und Süd, in weitem Bogen von der Pannonischen Tiefebene bis zur Côte d’Azur reichend, eine Welt von einmaliger Vielfalt. Oder, um es modern auszudrücken: Eine Welt voller Highlights. 100 von ihnen sind in diesem Buch versammelt, nur 100, ja, eine kleine Auswahl aus dem Füllhorn der Alpennatur. Wer auf Entdeckungsreise geht, am besten zu Fuß, wird noch viel mehr Schönheiten entdecken, manche weitab der Renommierziele. Ein solcher Platz liegt – wie passend! – in jenen Bergen, mit denen der Reigen der »Hundert« startet: im Allgäu. Sein Name: »Hohes Licht«, neudeutsch Highlight …

DEUTSCHLAND

Bayerns Berge am Nordrand der Alpen

ALPINE BILDERBUCHLANDSCHAFT – ALLGÄU

Alles Käse oder was? Natürlich nicht!

Der Käse, den man im Allgäu produziert, ist rund – fast wie die grünen Voralpenhügel hier. Weder grün noch rund, sondern felsgrau und schroff sind dagegen die Gipfel im Hauptkamm der Allgäuer Alpen. Beides zusammen ergibt mit den lieblichen Talfluren, einigen Seen und den schmucken Dörfern eine alpine Ideallandschaft, die seit 150 Jahren Besucher anlockt, sommers wie winters.

Wer beim Allgäu gleich an ein Schweizer Voralpental denkt, liegt gar nicht so weit daneben. Schließlich hat der Emmentaler seinen Weg nach Bayern gefunden, vor bald 200 Jahren. Käse wurde damals auf den Almen rund um die Iller schon produziert; er war allerdings von sehr mäßiger Qualität. Also holte Josef Aurel Stadler aus Oberstaufen, seines Zeichens Fuhrunternehmer, Käsehändler und Landtagsabgeordneter, zwei Käser aus der Schweiz ins Allgäu. Das Experiment war erfolgreich; 1827 produzierte Johann Althaus den ersten Zentnerlaib nach »Emmentaler Art« auf der Aualpe im Gunzesrieder Tal und begründete damit die Käsewirtschaft der Region. Nach und nach verdrängte die Grünlandwirtschaft den bis dahin dominierenden Flachsanbau; so wurde aus dem »blauen« schließlich das »grüne« Allgäu.

Kalkfels über grünen Almen

Doch da gibt es auch noch eine »graue« Seite dieser bayerisch-schwäbischen Vorzeigeregion, alpin und wild, schroff und zerklüftet: die Allgäuer Alpen, am Grenz- und Hauptkamm in ihren Gipfeln bis über 2500 Meter hoch ragend, etwa an der Mädelegabel (2644 m). Wo die Erosion besonders ausdauernd am Fels arbeitete, schälten sich markante Felszacken heraus wie die auch bei Kletterern bekannte Trettachspitze oder der Hochvogel (2592 m), dessen ebenmäßig gebaute Pyramide von jedem Hochpunkt im Allgäu aus zu sehen ist.

Westlicher Eckpfeiler der Allgäuer Alpen ist der Hohe Ifen (2230 m), aus Schrattenkalk der Kreidezeit aufgebaut. An seiner Nordostabdachung erstreckt sich der Gottesacker, ein riesiges Karstplateau. Hier hat die Erosion ganze Arbeit geleistet, kleine und größere Klüfte (Karren) aus dem Kalk herausgelöst, die, tausendfach verästelt, die Oberfläche überziehen. Das Wasser versickert im Berg und tritt erst viel tiefer als Karstquelle wieder zutage. Das größte Höhlensystem des Ifen ist jenes des Hölllochs, mit einer Gesamtlänge von gut zehn Kilometern nach der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden das zweitlängste Deutschlands. Eine erste Expedition drang bereits 1906 durch den senkrechten Zugangsschacht ein Stück weit in das Höllloch vor. Auf Vorarlberger Boden befindet sich der Eingang zum Schneckenloch, einem weiteren, mehrere Kilometer langen Gangsystem; es dient Fledermäusen als Winterquartier.

Tief in den Berg eingegraben hat sich auch die Breitach an der Grenze zwischen dem (vorarlbergischen) Kleinen Walsertal und dem (bayerischen) Allgäu. Ein gesicherter Steig, 1905 eröffnet und nach dem schweren Bergsturz 1995 total erneuert, ermöglicht eine gefahrlose Begehung der spektakulären Schlucht.

Die Höfats, der Edelweißberg

Zurück ans Tageslicht, hinauf auf den Berg! Auf den berühmtesten Gipfel des Allgäus und vielleicht den gefährlichsten: die Höfats (2258 m). Sie gilt als steilste Graspyramide der Ostalpen, ist deshalb eine Herausforderung, wird aber von Kletterern des kaum kalkulierbaren Risikos wegen gemieden. Früher suchten dafür immer wieder Edelweißräuber den Berg auf, was zu vielen Abstürzen führte. Die Bestände wurden nach und nach dermaßen dezimiert, dass sich die Allgäuer Bergwacht veranlasst sah, knapp unter dem Gipfel einen Beobachtungsposten einzurichten, der im Sommer ständig besetzt war. 1959 wurde das Höfatsmassiv zum Naturschutzgebiet erklärt, 2007 konnte der Edelweißposten aufgegeben werden. Die Bestände hatten sich weitgehend erholt.

Höfats-Besteigungen werden vielfach von Gerstruben aus unternommen. Bei dem schmucken Weiler handelt es sich um eine alte Walsersiedlung, wohl im 14. Jahrhundert im vordersten Dietersbachtal gegründet.

TOP ERLEBNISSE

STURMANNSHÖHLE

Wie wär’s mit einem Abstecher in die Unterwelt des Allgäus? In der Sturmannshöhle ist das möglich. Entlang einer Schichtfuge steigt man über Treppen 74 Meter tief ab bis zum sogenannten Hexenkessel. Unten rauscht und tost der Höhlenbach. www.geopark-allgaeu.de

GERSTRUBEN

Der Weiler am Eingang ins Dietersbachtal ist eine alte Walsersiedlung, wohl im 14. Jahrhundert gegründet, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war sie ganzjährig bewohnt. Heute ist das autofreie Dörfchen ein beliebtes Wanderziel, besonders schön ist der Zugang durch das malerische Höllentobel. www.gerstruben.de

ALLES KÄSE ODER WAS?

Käse wird heute in alle Welt exportiert, aber auch früher, als Globalisierung noch ein Fremdwort und die Welt überhaupt kleiner war, wurde Käse gerne gehandelt, etwa der Innerschweizer Sbrinz. Käser brachten die Methode der Milchhaltbarmachung auch ins Allgäu; im Gunzesrieder Tal produzierte der Senner Johann Althaus 1827 den ersten Laib nach »Emmentaler Art«. www.gunzesrieder-bergkaese.de

Weitere Informationen

www.allgaeu.de

MALERISCH, IM WORTSINN – EIBSEE

Waldumsäumte Idylle am Fuß der Zugspitze

Ein Bild wie gemalt: der See, umrahmt vom dunklen Grün des Waldes, kein Haus weit und breit, darüber hoch in den Himmel ragender Fels. Wen wundert’s, dass der Eibsee zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Umgebung von Garmisch-Partenkirchen gehört? Man kann ihn umrunden, per pedes, oder gleich ins (saubere, aber meistens recht kühle) Wasser springen.

Es muss eine gute Zeit für Landschaftsmaler gewesen sein, als sich das Reisen allmählich zum Freizeitvergnügen der Reichen entwickelte, die Fotografie aber noch nicht erfunden war. Man fuhr mit der Kutsche ins Gebirge, genoss die frische Alpenluft und delektierte sich an Naturszenerien. Und weil niemand Wasserfälle und Berggipfel mit nach Hause nehmen konnte, konservierte man seine Erinnerungen als Bilder, als Gemälde. Besonders beliebt waren natürlich romantische Motive wie Bergseen, über denen wilde Berggestalten dräuten. Ein klassisches Motiv für Landschaftsmaler der Romantik (und bis heute auch vieler Hobbymaler) ist der Eibsee westlich von Garmisch, von Wäldern umsäumt und von der Zugspitze felsmächtig überragt. Überaus dekorativ liegen im Wasser auch noch ein paar Inselchen, von denen man eines fast für ein Schiffchen halten könnte, das über den See segelt – etwa der »Fliegende Holländer«?

Ein prähistorischer Bergsturz

Die Wahrheit ist weit prosaischer. Es handelt sich bei den Inseln um Gestein, das vor etwa 3500 Jahren aus der Nordwand der Zugspitze brach. In der Nacheiszeit herrschte ein mildes Klima, der Permafrost zog sich zurück, die Kalkfelsen verloren in der Folge an Stabilität. Der Bergsturz – es dürften zwischen 300 und 400 Millionen Kubikmeter Fels in die Tiefe gestürzt sein – setzte gewaltige Energien frei; man schätzt sie auf das 220-fache der Hiroshima-Atombombe. Hitze und Druckwellen könnten augereicht haben, um in den Gesteinsmassen durch Metamorphose neue Mineralien zu bilden. Die Toteismulde des Eibsees wurde von den Felstrümmern buchstäblich überfahren und teilweise verfüllt; ein Großteil stürzte ins Loisachtal oder blieb im Bereich des heutigen Ortes Grainau liegen. Die Spuren des gewaltigen Felsausbruchs am Zugspitzfels sind längst vernarbt, die öde Trümmerlandschaft wieder bewaldet. Geblieben sind acht Inselchen, Zeugen der prähistorischen Katastrophe. Sie bilden eine morphologische Seltenheit, sind sie doch viel jünger als das Seebecken. Am größten ist die Sasseninsel mit einer Fläche von immerhin etwa 4400 Quadratmetern, zehnmal kleiner ist der Steinbichl. Daneben gibt es mehrere unterseeische Kuppen, die bis auf wenige Meter an die Wasseroberfläche heranreichen. Seit dem Bergsturz besitzt der See keinen oberirdischen Abfluss mehr; er dürfte aber das Quellgebiet des Krepbachs unterirdisch mit Wasser versorgen.

Die etwa acht Kilometer langen Ufer des Eibsees sind weitgehend unverbaut und von Wald gesäumt; die namensgebende Eibe ist allerdings weitgehend verschwunden. Lediglich am Ostufer kommt der Massentourismus der Idylle gefährlich nahe. Direkt am Wasser steht das etwas groß geratene Seehotel und dahinter erstreckt sich der Riesenparkplatz der neuen Zugspitzbahn (Eröffnung Ende 2017). Als Hermann von Barth 1871 den Eibsee besuchte, stand da lediglich ein bescheidenes Anwesen. »Eine arme Fischerfamilie hat ihre mehr malerische als reinliche Hütte am östlichen Ufer des Sees, und ihre Mitglieder sind dessen einzige Anwohner. Der See ist ihr Eigentum; sie brachten ihn im Jahre 1803 für 100 Gulden vom Staate käuflich an sich. Zwischen den Steintrümmern am Ufer suchen magere Ziegen ihr karges Futter. Nahen Fremde, so kommen halbnackte Kinder aus der Hütte und bieten Alpenrosen zum Kauf an.« Heute kommen (zu) viele Fremde, alle mit Smartphone oder Kamera bewaffnet. Der See wird fotografiert, weil man halt da ist. Man könnte allerdings auch hinschauen, ganz altmodisch – oder die Idylle malen …

TOP ERLEBNISSE

RUND UM DEN EIBSEE

Auch wenn man bei schönem Wetter auf dem komfortablen Uferweg garantiert nicht allein ist, auf einen Spaziergang rund um den See sollte niemand verzichten. Vor allem vom Nordufer bieten sich bezaubernde Landschaftsmotive mit den winzigen Inselchen im Vordergrund und dem titanenhaften Nordabsturz der Zugspitze dahinter – einmalig! Seinen Namen verdankt der See übrigens der Eibe, die hier früher sehr häufig war, mittlerweile aber selten geworden ist.

AUFS WASSER

Im Sommer sind die Buchten des Eibsees beliebte Picknick- und Badeplätze. Natürlich kann man sich auch aufs Wasser wagen, ein Boot oder ein Stand-up-Paddelboard mieten. Ganz komfortabel lässt sich das malerische Gewässer mit dem »Reserl« erkunden. Die etwa 20-minütige Seerundfahrt mit dem Elektroboot vermittelt ganz neue Perspektiven. Blickfang ist natürlich der gewaltige Nordabsturz von Deutschlands höchstem Gipfel. Das Boot verkehrt von Anfang Mai bis Anfang Oktober. www.eibsee.de

Weitere Informationen

www.grainau.de

Traumstraßen

DIE DEUTSCHE ALPENSTRASSE

Auf und Ab am Alpennordrand

Die Idee einer Alpenstraße durch die Berge Oberbayerns geht auf die 1920er-Jahre zurück, und bis 1939 war gut die Hälfte der Strecke fertiggestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Teilstücke in das bestehende Straßennetz zur Deutschen Alpenstraße integriert.

Münchnern, die gerne in die Berge gehen, braucht man die Rotwand im Mangfallgebirge nicht vorzustellen. Der 1884 Meter hohe Berg gehört zu ihren Top-Wanderzielen. Ein Wirtschaftsweg verbindet die Hotelsiedlung am Spitzingsee mit dem Rotwandhaus. Das thront gerade mal eine Viertelstunde unterhalb des Gipfels auf einem Geländerücken und ist bei den Wanderern und Mountainbikern eine beliebte Einkehr. An sonnigen Wochenenden herrscht viel Betrieb in der Gaststube und auf der Terrasse. Da muss der eine oder die andere möglicherweise ein bisschen länger auf die Schwammerl mit Knödeln warten. Doch das tut der guten Laune keinen Abbruch, bei der herrlichen Aussicht bis zum Großglockner. Viel näher der breitmassige Rücken des Hinteren Sonnwendjochs. Und weit und breit kein Auto.

Ein großes Projekt

Es hätte leicht ganz anders kommen können. In den 1930er-Jahren nahm die Idee einer Deutschen Alpenstraße konkrete Formen an. Angestoßen wurde das ambitionierte Projekt ein paar Jahre zuvor von einem Dr. Knorz aus Prien am Chiemsee und vom Deutschen Touring-Club dann kräftig gefördert. Dem NS-Regime kam die Initiative zupass, ließ sich damit doch prächtig Werbung in eigener Sache machen. Und Straßenbau galt ohnehin als probates Mittel gegen die grassierende Arbeitslosigkeit.

Die Route sollte das schmucke Bodenseestädtchen Lindau mit Berchtesgaden verbinden; sogar eine Fortsetzung übers Steinerne Meer nach Saalfelden war angedacht. Seltsamerweise firmierte sie, obwohl längs der Alpennordflanke verlaufend, unter der ganz und gar irreführenden Bezeichnung »Alpenquerstraße«.

Natur bewahren

Der Natur hätte das kaum gutgetan. Das ahnte wohl auch Jakob Häringer (in der Nachkriegszeit Bürgermeister von Grassau), der zunächst eine Straßenvariante von der Kampenwand über die Hochplatte favorisierte, später dann aber zur Einsicht kam, »dass unsere schöne Kampenwand als Berg erledigt ist, wenn eine Straße den Frieden, die Ruhe, die Schönheit stört. […] Jeder würde mit dem Auto fahren, das schöne Wild, die vielen Gemsen, alles wäre fort.«

Rund um die Rotwand (1884 m) gibt es noch etwas Frieden und Gämsen, ja sogar Murmeltiere. Die Rotwandhütte musste keinem Wellnesshotel weichen, ein Drehrestaurant auf dem Gipfel wurde nie gebaut. An der Rotwand röhren keine Motorräder, höchstens ein Hirsch während der Brunft. Die bayerische Alpenstraße blieb unvollendet. Nach dem Krieg wurde sie in Deutsche Alpenstraße umbenannt, die Teilstücke mit dem bestehenden Straßennetz verbunden. An einen Weiterbau denkt heute niemand mehr; vielmehr setzt sich die Einsicht durch, dass Natur nicht erschlossen, sondern geschützt werden muss.

TOP FIVE

LINDAU

Das schmucke Städtchen am Bodensee ist Ausgangspunkt der Deutschen Alpenstraße. Sehenswert: der Hafen mit dem Leuchtturm und dem Bayerischen Löwen, die Altstadt mit dem historischen Rathaus, ihren stattlichen Bürgerhäusern und den eindrucksvollen Kirchen. www.lindau.de

NEUSCHWANSTEIN

Einer der ganz großen Hotspots des bayerischen Tourismus, das Werk des versponnen-unglücklichen Königs Ludwig II. Die täglichen Führungen dauern etwa eine halbe Stunde. Unbedingt zu empfehlen: Ticket rechtzeitig reservieren (geht auch online). www.neuschwanstein.de

HERZOGSTAND

Zu den schönsten Aussichtspunkten entlang der Deutschen Alpenstraße gehört der Herzogstand (1731 m). Die Seilbahn mit Talstation am Walchensee reduziert die Besteigung auf einen ausgedehnten Spaziergang auf komfortablem Weg (knapp 1 Std.).

TEGERNSEE

Die liebste Badewanne der Münchner, an Wochenenden und in der Ferienzeit oft heillos überlaufen. Empfehlenswert: eine Rundfahrt auf dem See. Etwas ruhiger ist es am kleineren Nachbarn, dem Schliersee. www.tegernsee.de

KÖNIGSSEE

Zweifellos der schönste Alpensee Bayerns, einem Fjord ähnlich, überragt vom Watzmann mit seiner monumentalen Ostwand. Ein Muss für alle Besucher: die Schifffahrt nach St. Bartholomä. Den schönsten Blick auf das Gewässer bietet die Archenkanzel (1346 m; Bergwanderung vom Ort Königssee, 3 Std.). www.koenigssee.de

DEUTSCHLANDS HÖCHSTER GIPFEL – ZUGSPITZE

Auf das »Dach« der Bayerischen Alpen, mit der Bahn, zu Fuß oder am Seil

Der Zugspitze (2962 m) fehlen ein paar lumpige Meter zum Dreitausender, doch das ist eigentlich Nebensache. Um gut zwei Kilometer überragt sie den Olympiaort Garmisch-Partenkirchen, ein mächtiger Berg, ganz ohne Zweifel. Und ein viel besuchter mit nicht weniger als drei Gipfelbahnen. Oben trifft sich ein sehr gemischtes Publikum: Ausflügler, Bergsteiger, Paraglider, im Winter Brettlfans.

Dass eine Eisenbahnlinie auf die Zugspitze führt, verwundert nicht weiter – bei dem Namen. Der ist allerdings viel älter als jedes Dampfross und weist auf »Züge« hin, die nur in einer Richtung unterwegs sind: Lawinenzüge. Doch wer sich dem Wettersteinmassiv von Norden nähert – und das tun die meisten –, kann mit etwas Fantasie im höchsten Gipfel Deutschlands durchaus die Spitze einer gigantischen Eisenbahn sehen.

Wege zum Gipfel

Eisen. Es spielt bei allen Wegen auf die Zugspitze eine Rolle. Nicht nur, dass zwei Seilbahnen und eine Zahnradbahn vom Tal aus auf den Gipfel führen, auch jene Wege, die nur per pedes angegangen werden können, sind mit Eisen bestückt: der »Stopselzieher« auf österreichischer Seite und der Höllentalanstieg mit dem legendären »Brett« auf bayerischem Boden. Leichter, aber auch weiter ist der Aufstieg durch das Reintal, den Leutnant Josef Naus vor zwei Jahrhunderten unternahm, im Sommer 1820. Er galt als Erstbesteiger – bis 2006 eine Landkarte aus dem späten 18. Jahrhundert im Archiv des DAV auftauchte, in der bereits ein Gipfelweg eingezeichnet war …

Millionen haben seither die Zugspitze besucht, zunächst ausschließlich zu Fuß, dann auch mit der 1930 eröffneten Zahnradbahn. Die Massen kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg – das Wirtschaftswunder machte es möglich. So wuchs nach und nach eine kleine Stadt auf dem felsigen Grat, immer mehr Beton wurde in Form gegossen, die Luftseilbahn vom Eibsee herauf gebaut und die alte Tiroler Bahn durch eine moderne Anlage ersetzt. Doch nicht nur der Kommerz, auch die Kunst kam ganz oben an; 1995 präsentierten Künstler erstmals ihre Werke auf Deutschlands höchstem Berg. Viel früher war die Wissenschaft da; bereits im Sommer 1900 wurde die Königlich Bayerische Meteorologische Hochstation auf dem Gipfel eingeweiht.

Superlative und Spinner

Die Zugspitze, ein Berg der Superlative. Das zieht nicht nur die Massen an, sondern auch allerlei Spinner und Rekordsüchtige. Noch bevor es hier eine Seilbahn gab, wurde die Zugspitze (bzw. ihr Gletscher) aus der Luft angesteuert. Die Landung im März 1922 fiel allerdings eher unsanft aus; das ziemlich klapperige Fluggerät des Hauptmanns Franz Hailer musste erst einmal repariert werden, bevor es (nach einer Woche!) den Rückflug antreten konnte.

Ob die Füße des arbeitslosen Kellners Fritz Siegel auch einer »Reparatur« bedurften, nachdem er im Sommer 1932 barfuß auf die Zugspitze gestiegen war, ist nicht überliefert. Garantiert ohne Bergschuhe war der Schweizer Artist Freddy Nock unterwegs, als er 2009 und 2011 seine halsbrecherische »Wanderung« auf dem 995 Meter langen Tragseil der Gipfelbahn unternahm.

Der schönste Weg zum Gipfel

Sein Aufstieg war spektakulär, keine Frage, aber nicht der schönste Weg auf die Zugspitze. Der ist entschieden länger und ebenfalls mit etwas Eisen garniert: der Jubiläumsgrat. Die markierte und abschnittweise gesicherte Route folgt dem rund fünf Kilometer langen Grat von der Alpspitze zur Zugspitze, über die drei Höllentalspitzen: viel Auf und Ab und noch mehr Aussicht. Nur für Jungs und Mädels, die Konditionsprobleme höchstens vom Hörensagen kennen (6 bis 9 Std., Passagen III, teilweise gesichert). Da haben es die Seilbahnfahrer entschieden einfacher: Ab Weihnachten 2017 schwebt man in einer 120 Personen fassenden Glaskabine in bemerkenswerten 8,4 Minuten vom Eibsee hinauf zum Gipfel. So etwas wie »Bodenkontakt« hat die Bahn unterwegs gerade einmal: an der einzigen, 127 Meter hohen Stütze – noch ein Rekord!

TOP ERLEBNISSE

AUF DEN WANK

Über die Frage, von welchem Berg aus man den schönsten Blick auf die Zugspitze hat, lässt sich trefflich streiten. Ein Anwärter auf die Krone ist bestimmt der Wank (1780 m). Ausflügler besteigen ihn anstrengungsfrei mit der Gondelbahn, Wanderer brauchen von Partenkirchen etwa drei Stunden bis zum Gipfel. Den krönt eine bewirtschaftete Alpenvereinshütte, was zur Frage führt: Warum nicht gleich oben übernachten und das tolle Panorama (inklusive Zugspitzblick) in den fantastischen Farben der Dämmerstunden genießen? www.alpenverein-gapa.de

EIN GIPFELWEG

Wege auf die Zugspitze gibt es mehrere, alle sind weit, einige recht anspruchsvoll. Wer den Spuren des Erstbesteigers folgen will, nimmt den Weg durchs Reintal und übers Platt zum arg verbauten Gipfel. Übernachtet wird dabei in der Regel in der Knorrhütte oder in der Reintalangerhütte (1369 m). Sie steht an einem der schönsten Plätze der Bayerischen Alpen. www.alpenverein-muenchen-oberland.de

Weitere Informationen

www.zugspitze.de

WILDE WASSER – HÖLLENTALKLAMM

Höllisches Spektakel unter der Zugspitze

Viel Wasser, schroffer Fels und ein kühn angelegter Steig – das sind die Ingredienzien für ein sensationelles Erlebnis, das aber nicht auf, sondern in den Berg führt. Also auf in die Schlucht des Hammersbachs, am Fuß des Zugspitzmassivs!

Das Wasser schießt mit brachialer Wucht zwischen den Felsmauern herab, es tost, dass man sein eigenes Wort nicht versteht, Gischt stiebt über den Weg: ein Höllenspektakel. Dazu passt der Name des Baches, der da so unerbittlich am Zugspitzfels nagt, ganz gut: Hammersbach. So heißt auch der Weiler am Rand des Garmischer Talbodens und Station der Zugspitzbahn. Er ist Ausgangspunkt des Ausflugs in die Höllentalklamm, seit über einem Jahrhundert schon. Es war der Vorsitzende der örtlichen Alpenvereinssektion, Adolf Zoeppritz, der damals die Erschließung der grandiosen, teilweise über 100 Meter tiefen Schlucht anregte. Die Arbeiten, die im Jahr 1902 begonnen wurden, erwiesen sich als äußerst schwierig. Die Arbeiter mussten teilweise in die Klamm abgeseilt werden, wo sie Löcher für die Verankerung des Steges bohrten und Felsen wegsprengten. 2500 Kilogramm Sprengstoff kamen zum Einsatz, 14 Tonnen Eisen und 140 Zentner Zement wurden verbaut, 750 Meter Drahtseile verlegt. Nach fast vier Jahren war der Weg fertiggestellt, am 15. August 1905 fand die feierliche Eröffnung statt, hatte Garmisch eine weitere Touristenattraktion – und das Höllental endlich einen direkten Zustieg. Direkt am Eingang zur Klamm steht seit 2015 ein kleines Museum mit viel Wissenswertem über die Schlucht und den Steig. Der Aufstieg ins Höllental vermittelt dann ein je nach Jahreszeit auch ziemlich feuchtes Erlebnis. Etwa eine halbe Gehstunde hinter dem oberen Ausgang der Schlucht liegt die neue Höllentalangerhütte (1387 m).

INFO:www.hoellentalklamm-info.de

EIN MAGISCHER ORT – REINTALANGER

Durch die Partnachklamm ins innerste Reintal

Manchmal fällt es einem besonders schwer, den speziellen Reiz, das Unverwechselbare eines Platzes zu beschreiben, versagen die geläufigen Adjektive. Vielleicht liegt’s ja daran, dass die Natur viel größer ist als das Wort – wie am Reintalanger.

Man kann sie als Kraftplätze bezeichnen, als Naturwunder rühmen – oder sich einfach ihrem Zauber aussetzen. In ihnen verbinden sich Formen und Farben zu Bildern, die jeden anrühren, der seinen Sinn für Schönheit bewahrt hat. So ein traumhafter Platz verbirgt sich ganz hinten im Reintal, diesem gewaltigen Graben mitten im Wetterstein. Der weitet sich am Anger zu einem Amphitheater, das den Menschen kleiner, die Berge noch größer erscheinen lässt. War’s eine Zauberhand, die hier diese Kulisse schuf? Nur das spielerisch leise Gurgeln des Bachs dringt an dein Ohr, während du zuschaust, wie die Sonne die höchsten Zacken und Grate umschmeichelt, bevor sie sich für diesen Tag verabschiedet, der Dämmerung ihren Platz überlässt.

Der Reintalanger, ein grüner Boden, ein paar Bäume, darüber Felsgrau, mal grob behauen, mal fein ziseliert, zur Zugspitze hin ein Geröllhang, Hinterlassenschaft des eiszeitlichen Gletschers. Ganz in der Nähe entspringt die Partnach einer Karstquelle, ganz unten, bevor sie sich ins Tal der Loisach ergießt, durchläuft sie die Partnachklamm – noch so ein Naturwunder. Sie bildet den Auftakt zu einer Wanderung, deren Eindrücke zwischen idyllisch und grandios changieren. Nach dem lärmenden Auftakt in der Mündungsschlucht kehrt Stille ein, begleitet schöner Mischwald den Weiterweg, dann öffnet sich der Blick auf die Kletterfelsen rund um das Oberreintal. Hinter der Bockhütte wird die Kulisse immer alpiner, bis man nach einem letzten Anstieg den schönsten Platz in den Bergen Oberbayerns erreicht: den Reintalanger.

INFO:www.davplus.de/reintalangerhuette

EISZEITLICHES ERBE – MURNAUER MOOS

Ein Biotop von europäischer Bedeutung am Rande der Alpen

Die mächtigen Eiszeitgletscher haben es vorgeformt, der gewaltige Eintrag von Sand und Geröll hat es über die Jahrtausende entstehen lassen: das Murnauer Moos als größtes zusammenhängendes Moorgebiet Mitteleuropas. Ein facettenreiches Biotop vor der großen Kulisse der Bayerischen Alpen, Lebensraum für viele seltene Pflanzen und Tiere.

Murnau, das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des »Blauen Landes«, hat seinen Namen nicht zufällig, liegt es doch zwischen »muorigen Auen« und dem seichten Staffelsee. Funde belegen, dass die Gegend bereits während der Bronze- und Eisenzeit besiedelt war; später wurde es Etappe an der Römerstraße, die von Italien über die Alpen nach Augsburg (Augusta Vindelicum) führte. Während der Stürme der Völkerwanderungszeit zog sich die Bevölkerung bei Gefahren jeweils auf den Moosberg zurück. Hier fanden sich Hinweise auf eine keltischrömische Siedlung, die leider 1925 durch den Gesteinsabbau zerstört wurde. Der Moosberg besteht wie der Lange Köchel und andere Felsbuckel, die aus der weiten Fläche des Murnauer Mooses aufragen, aus extrem hartem Glaukoquarzit. Es wurde bis 2001 abgebaut und fand als Straßenpflaster oder Bahnschotter Verwendung. Dabei entdeckte der Sprengmeister 1998 eine Bernsteinader aus der Kreidezeit. In dem 100 Millionen Jahre alten Fossilharz waren winzige Splitter einer Araukarie eingeschlossen. Der Baum stammt eigentlich aus Südamerika, gedeiht aber auch an den großen Seen der Alpensüdseite. Der Fund ist ein Beleg dafür, dass das Klima damals in Bayern wesentlich milder war als heute.

Das große Moos

Neben dem Staffelsee ist das Murnauer Moos die eigentliche Sensation Murnaus – mit einer Fläche von 32 Quadratkilometern (samt Randbereichen) das größte noch intakte Moorgebiet Mitteleuropas. Es besteht überwiegend aus Seggenrieden, Nieder- und Übergangsmooren, Quelltrichtern, Schilfflächen und Streuwiesen; bei einem Fünftel der Fläche handelt es sich um echte Hochmoore mit einer Torftiefe von bis zu 25 Metern. Das Moos ist Lebensraum zahlreicher selten gewordener Pflanzen wie dem Sonnentau, dem Karlszepter, der Sibirischen Schwertlilie, Moor-Binse und Moor-Steinbrech, Glanzorchis, Herbst-Wendelorchis und dem Wanzen-Knabenkraut. Von den 964 Pflanzenarten des Murnauer Mooses stehen nicht weniger als 164 auf der Roten Liste!

In dem Biotop sind über 50 Arten von Libellen, darunter die Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca), die Zwerglibelle (Nehalennia speciosa) und die Keilflecklibelle (Aeshana isoceles), nachgewiesen. Das Murnauer Moos gilt als eines der bedeutendsten Wiesenbrütergebiete Süddeutschlands, beste Beobachtungszeit ist Mitte Mai bis Mitte Juni. Hier kann man mit etwas Glück – und einem Fernglas – Schlangenadler, Schwarzmilan, das Blaukehlchen oder den Berglaubsänger beobachten. Den Wachtelkönig (Crex crex), obwohl im Moos mit etwa 50 rufenden Männchen vertreten, wird man kaum zu Gesicht bekommen. Am Morgen ist aber sein unverwechselbares Krächzen zu hören – ein Grund mehr, die Moos-Wanderung ganz früh am Tag zu unternehmen.

Vom Eis zum See und zum Moor

Das Murnauer Moos verdankt seine Entstehung dem Wirken des Loisachgletschers, der während der Rißeiszeit weit ins Alpenvorland hinausreichte und sich im Spätglazial (vor 16 000 Jahren) allmählich in die Alpen zurückzog, Rand- und Endmoränen zurücklassend. Zurück blieb auch eine tiefe, vom Eis ausgehobelte Mulde. So bildete sich zunächst ein großer See, der durch den Gesteinseintrag aus den umliegenden Bergen und die Eintiefung des Loisachbetts allmählich verlandete. Diese Entwicklung ist bis heute nicht abgeschlossen; vor allem im nördlichen Teil des Moors gibt es noch größere Flächen von Schwingrasen, also einer auf dem Wasser schwimmenden Vegetationsdecke. Im Wurzelgeflecht des Schwingrasens entsteht Torf, der sich am Grund des Gewässers absetzt und so den Prozess der allmählichen Verlandung in Gang hält. Typisch für Schwingrasen sind Torf- und Braunmoose, die Schlammsegge, die Schnabelriede und die Blasenbinse.

Der Lange Köchelsee

Das Murnauer Moos lässt sich zu Fuß ebenso gut erkunden wie mit dem Radl. Ein zwölf Kilometer langer Rundweg mit Ausgangspunkt nahe der Ramsachkirche erschließt den nördlichen Teil des Moores, Holzstege führen durch die bewaldete Lange Filze, ein Hochmoor mit Birken, Wacholder- und Erikasträuchern (offener Unterstand mit Schautafeln). Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird auch den Köcheln weiter südlich einen Besuch abstatten. Etwas Ortskenntnis oder eine genaue Karte sind dabei wichtig, weil man sonst an einer echten Sehenswürdigkeit vorbeifährt: dem Langen Köchelsee. Es handelt sich bei ihm um eine Hinterlassenschaft des Gesteinsabbaus. Bei den Sprengungen entstand eine rund 60 Meter tiefe und einen Kilometer lange Grube, die nach der Einstellung des Betriebs mit Grundwasser volllief. Die Betriebsanlagen inklusive der rund drei Kilometer langen Seilbahn (zur Bahnstation Eschenlohe) wurden abgebaut, lediglich von der Kantine des Hartsteinwerkes Werdenfels (die rund 300 Plätze aufwies) blieb ein Teil als Halbruine stehen. Der Grund: In dem Gebäude verbringen jedes Jahr etwa 180 Bartfledermäuse die Sommermonate. Die weiblichen Tiere bringen hier zwischen Mai und Juni jeweils ein Junges zur Welt. Insgesamt wurden bis zur Stilllegung des Werks rund 24 Millionen Kubikmeter Gestein gefördert. Als Arbeiter warb man vor allem Ukrainer und Tschechen in ihren Heimatländern an; während der NS-Zeit waren auch Juden und französische Kriegsgefangene hier beschäftigt.

1964 wurde das Murnauer Moos unter Schutz gestellt, 16 Jahre später zum Naturschutzgebiet erklärt. Das ist vor allem ein Verdienst von Ingeborg Haeckel, der »Mooshex’«, wie man sie nannte, die sich mit Ausdauer für den Erhalt der einzigartigen Landschaft am Alpenrand einsetzte. Sie war lange Jahre Schulleiterin in Murnau. »Die Möglichkeit, junge Menschen für die Natur und ihre Lebewesen zu begeistern, sie zu gründlicher selbständiger Beobachtung am lebenden Objekt anzuleiten und die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Umwelt darzulegen, machen mir sehr viel Freude.« Sie kämpfte auch erfolgreich gegen ein Müllverbrennungsareal bei Eschenlohe und verhinderte den Totalabbau des Langen Köchels.

TOP ERLEBNISSE

DER MOOS-RUNDWEG

Am schönsten ist die Moorlandschaft am Alpenrand per pedes zu erleben, auf dem 12,5 Kilometer langen, gut ausgeschilderten Rundweg. Ausgangspunkt ist am Wanderparkplatz unweit vom Ähndl (Wirtschaft), Wendepunkt an der Langen Filze, die man auf einem Holzsteg durchquert. Am Rückweg kommt man beim schönsten Aussichtspunkt vorbei (Rondell). www.dasblaueland.de/Touren

SCHLOSSMUSEUM MURNAU

Über der kleinen Altstadt von Murnau erhebt sich das Schloss, im Kernbestand eine Anlage aus dem 13. Jahrhundert, später um- und ausgebaut. Es beherbergt das Schlossmuseum mit einer umfassenden Gemäldesammlung der Künstlervereinigung Der Blaue Reiter. www.schlossmuseum-murnau.de

BUCHHANDLUNG GATTNER

Sehr empfehlenswert: ein Spaziergang durch den Unter- und Obermarkt von Murnau. Zwischen alten Mauern ist viel junges Publikum unterwegs, Läden verleiten zum Shoppen. Ein Tipp: die Buchhandlung Gattner im Obermarkt mit reichlich Lesestoff zu Natur und Menschen im »Blauen Land«. www.buchhandlung-gattner.de

Weitere Informationen

www.murnau.de

DAS GRÖßTE INNERALPINE GEWÄSSER BAYERNS – WALCHENSEE

Sagenumwoben, viel besucht, als Energieträger genutzt – und schön

Die Landeshauptstadt ist nicht allzu weit, und das merkt man auch, vor allem am Wochenende. Da sind die Parkplätze am See bald einmal besetzt, übers Wasser flitzen die Surfer, am Ufer sonnt man sich, und die Herzogstandbahn bringt Wanderer auf Gipfelniveau. Der Walchensee – ein absoluter Hotspot des bayerischen Tourismus.

Den schönsten Blick auf das rund 16 Quadratkilometer große Gewässer bietet frag-los der Fahrenbergkopf, den auch die Herzogstandbahn anpeilt. Bis 1994 verkehrte hier ein Sessellift; dann wurde die museumsreife Anlage durch eine moderne Großkabinenbahn ersetzt. Der nostalgische Touch ist dahin, die Aussicht aber so schön wie eh und je. Vor allem natürlich der Tiefblick auf den Walchensee. Weil man von Westen auf ihn hinunterschaut, verschwindt das verbaute Ufer samt Straße und Hochspannungsleitung aus dem Blickfeld. So wirkt der waldumsäumte See mit den Karwendelbergen im Hintergrund der Zivilisation ziemlich entrückt: ein Naturjuwel. Nur der helle Rand zwischen Wasser und Wald, mal bloß eine schmale Linie, dann wieder ziemlich breit, verrät uns, dass hier nicht alles ganz »natürlich« ist. Denn der Walchensee ist seit bald 100 Jahren auch ein Energiespeicher, mit Zuleitungen von der Isar und vom Rißbach. Die Idee, das Gefälle von rund 200 Metern zwischen Walchen- und Kochelsee zur Stromgewinnung zu nutzen, hatte ein Mann mit bemerkenswertem Weitblick: Oskar von Miller (1855–1934), Bauingenieur und Begründer des Deutschen Museums. Er leitete den Bau des Speicherkraftwerkes, das nach seiner Eröffnung 1924 mit einer Leistung von 124 000 Kilowatt weltweit eines der größten war.

Das Seeungeheuer und ein paar Wikinger

Ungleich älter als das Kraftwerk ist die populäre Sage von dem riesigen Waller, der am Grund des Sees leben soll, mit dem Schwanz im Maul. Sollte dereinst Gottlosigkeit um sich greifen, ließe er ihn los und zertrümmerte mit einem gewaltigen Hieb den Kesselberg, worauf das ganze Umfeld bis über München hin-aus überflutet würde … Das hört sich einigermaßen unwahrscheinlich an. Tatsache ist allerdings, dass früher in der Isarstadt alljährlich eine Messe abgehalten wurde, um den gefährlichen Fisch sanft zu stimmen.

Den Waller hat noch niemand zu Gesicht bekommen, die diversen Wracks auf dem Seegrund werden aber gerne von Tauchern besucht. Neben zwei Autos liegen da auch drei mehr oder weniger demolierte Flugzeuge; zwei von ihnen stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch als Kinostar machte der See schon Karriere; 1958 wurden in der alpinen Kulisse einige Szenen des Hollywood-Klassikers »Die Wikunger« mit Kirk Douglas gedreht, für den Kinderfilm »Wickie und die starken Männer« (2008) baute man am Westufer sogar ein kleines Wikingerdorf – heute noch ein beliebtes Ausflugsziel für kleine Wickie-Fans.

Lovis Corinth und sein See

Das Gewässer ist seit der Frühzeit des Alpentourismus ein beliebtes Sujet vieler Landschaftsmaler. Der bedeutende deutsche Impressionist Lovis Corinth zog 1919 an den Walchensee, wo ihm seine Frau Charlotte Berend ein Haus baute. Hier entstanden in der Folge viele Bilder der See-Berge-Idylle, sozusagen sein Alterswerk und für Corinth wirtschaftlich ein großer Erfolg: »Es wurden einem förmlich die Bilder von der Staffelei gerissen, und niemals blühten die Ausstellungen im ganzen Deutschland mehr denn jetzt.« Auf einigen seiner Bilder ist auch die kleine Insel Sassau vor dem Ostufer des Sees zu erkennen. Sie steht heute unter absolutem Schutz und darf nicht betreten werden. Auf dem fast 400 Meter langen Eiland kann sich der Mischwald völlig ungestört, ohne Wildverbiss, entwickeln; berühmt ist der Eiben-bestand mit ein paar Bäumen, die über 500 Jahre alt sein dürften. Vögel schätzen die Sassau als sicheres Brutrevier und Winterquartier – kein Fuchs weit und breit!

TOP ERLEBNISSE

HERZOGSTAND

Neben dem Jochberg gilt der Herzogstand (1731 m) als beliebtestes Ausflugs- und Wanderziel am Walchensee. Die zweieinhalbstündige Wanderung (ab Kesselberg) lässt sich mit der Seilbahnfahrt erheblich verkürzen (45 Min.). www.berggasthaus-herzogstand.de

DAS WALCHENSEEMUSEUM

Im ehemaligen Hotel Post in Urfeld ist heute das Walchensee-Museum untergebracht. Hier arbeitete Lovis Corinth (1858–1925), hier schuf er seine berühmten Walchensee-Bilder. Seine Grafiken machen einen bedeutenden Teil des Museums aus, neben volkskundlichen Objekten aus der Region. www.walchenseemuseum.de

WALCHENSEEKRAFTWERK

Bei seiner Eröffnung 1924 war das Walchenseekraftwerk mit einer Leistung von 124 000 Kilowatt weltweit eines der größten. Das Informationszentrum gleich gegenüber vom Turbinenhaus vermittelt viel Interessantes zur Geschichte und Funktionsweise des Kraftwerks, das seit 1985 als Industriedenkmal unter Schutz steht. www.walchenseekraftwerk.de

Weitere Informationen

tourismus.kochel.de

Traumstraßen

DER MAXIMILIANSWEG

Auf der Königsroute von Lindau nach Berchtesgaden

Ludwig II., spleeniger Romantiker mit einem Faible für den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV., ist in Bayern überall präsent. Sein Vater Maximilian hinterließ der Welt keine touristischen Hotspots, dafür einen Weg, auf dem man die Berge der Heimat kennenlernen kann – zu Fuß.

Fernwandern ist angesagt, mit schwerem Rucksack reisen heute viele durchs Land, auch über die Alpen. Manche dieser Routen drohen bereits Opfer ihres Erfolgs zu werden: Kolonnenwanderungen draußen in der Natur. »Overtourism« heißt das Schlagwort, man kennt das auch in den bayerischen Alpen. Zu viel halt.

Des Königs Reise

Zu Zeiten Maximilians II., der Bayern von 1848 bis 1864 regierte, war Tourismus, wenn es ihn überhaupt gab, noch ein sehr zartes Pflänzchen. Landesvater Maximilian fühlte sich auch keineswegs als Tourist, seine Reise diente vor allem dazu, Volksnähe zu beweisen und etwas für das Image des Königshauses zu tun. Das hatte unter seinem Vater, Ludwig I., zuletzt ja erheblich gelitten, die Affäre mit der Tänzerin Lola Montez hatte den Sohn gewissermaßen vorzeitig auf den Thron gespült.

Im Sommer 1858 reiste der König also mit seiner Entourage durch die Bayerischen (Vor-)Alpen, vom Bodensee ins Berchtesgadener Land, hoch zu Ross, manchmal auch per pedes. Das Wetter war eher bescheiden, doch es muss trotzdem eine schöne Reise gewesen sein. Maximilian II. meinte hinterher jedenfalls: »Es gereicht mir zu großer Freude, dass auch Sie sich alle so gut amüsiert haben.« Friedrich von Bodenstedt, der später eine lesenswerte Chronik der Unternehmung verfasste, soll darauf erwidert haben: »Der Unterschied besteht nur darin, daß Eure Majestät sich menschlich amüsiert haben und wir uns königlich.«

Der Maximiliansweg heute

In unserer Zeit wurde dieser königliche Weg wiederentdeckt – als Weitwanderroute. Sie folgt allerdings nur in groben Zügen der Originalroute. Die verlief weitgehend in den Tälern, führte von Dorf zu Dorf. Gipfelbesteigungen wie jene des Grünten oder des Wendelsteins waren die Ausnahme. So besuchte man Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, machte Station in Vorderriß, unternahm einen Abstecher zum Alpenfjord des Achensees. Über Wildbad Kreuth, wo Maximilian einige Regierungsgeschäfte erledigte, führte seine Reise weiter zum Tegernsee und nach Bayrischzell. Schliersee und Kufstein waren Stationen am Weg, dann ging’s über Reit im Winkl nach Ruhpolding und zum Chiemsee. Via Kössen und Lofer gelangte die Reisegesellschaft schließlich nach gut einem Monat in Berchtesgaden an. Der Maximiliansweg unserer Zeit nimmt einen etwas anderen Verlauf; er führt über viele kleine und größere Gipfel, was sich auf den 22 Etappen zu einer beachtlichen Anstiegsleistung summiert. Richtig populär ist er in den bald dreißig Jahren seines Bestehens nicht geworden. Das dürfte auch daran liegen, dass der Fernwanderweg weder einheitlich markiert noch aktiv beworben wird. Die Hoffnung bleibt, dass sich das irgendwann ändern wird.

Infos:www.maximiliansweg.de

TOP FIVE

NAGELFLUHKETTE

Erstes absolutes Highlight am Maximiliansweg ist die Überschreitung der Nagelfluhkette (Hochgrat, 1834 m), ein strammes Tagespensum von Bolgenach bis Gunzesried.www.staufner-haus.de

WALCHENSEE

Der größte inneralpine See Bayerns (16 km2) ist ein absoluter Hotspot des Tourismus. Entsprechend umlagert ist das Gewässer an manchen Sommerwochenenden. Der Maximiliansweg tangiert den Walchensee lediglich; den schönsten Blick aufs Wasser bietet der Jochberg, zu dem man vom Kesselberg in etwa zwei Stunden aufsteigt.www.walchensee-kochelsee.de

BENEDIKTENWAND

Bei guten Sichtverhältnissen wird sich niemand den Abstecher zu dem berühmten Aussichtsgipfel entgehen lassen. Das immense Panorama reicht vom Großglockner im Südosten bis zu den Lechtaler Alpen im Westen. Zeitmehraufwand etwa eineinhalb Stunden, Übernachtung in der Tutzinger Hütte. www.tutzinger-huette.de

WENDELSTEIN

Neben der Zugspitze ist der Wendelstein (1838 m) der zweite bayerische Berg mit einer Zahnradbahn. Das führt an Schönwettertagen zu einem erheblichen Andrang im Gipfelbereich. Der lange Aufstieg von Fischbachau ist dagegen nur mäßig frequentiert, bietet zudem herrliche Ausblicke auf die elegante Felspyramide (ab Birkenstein 4 Std.).www.wendelsteinbahn.de

HOCHSTAUFEN

Der »Hausberg« von Bad Reichenhall gehört zu den schönsten Aussichtsbergen weitum, dazu noch mit einem Gipfelhaus.www.bad-reichenhall.de

DER KARWENDELBACH – ISAR

Bayerns schönster Alpenfluss

Ihre Quellen hat die Isar im Karwendel, bei Deggendorf mündet sie in die Donau. Dazwischen: mal Wildfluss, dann wieder begradigt sowie mehrfach aufgestaut. Zwei »Winkel« hat der Oberlauf des Flusses, zweimal knickt sein Lauf um 90 Grad ab, weil die Berge es so wollen, einmal bei Scharnitz und ein zweites Mal beim Sylvensteinsee.

Die Isar ist ein bayerischer Fluss – ja, liebe Tiroler! –, aber er hat Verwandte in Savoyen, in Ost- und in Südtirol: Isère, Isel, Eisack. All diese Namen gehen auf die indogermanische Sprachwurzel »is« zurück, was so viel wie fließendes Wasser bedeutet. Unsere Isar startet im Karwendel, ganz hinten im Hinterautal, also in Tirol. Das hat den Tourismusleuten in Scharnitz so gut gefallen, dass sie die Isarquellen gleich ein wenig aufgehübscht haben, was allerdings nicht überall gut ankam. Dem Bach ist es egal – er verabschiedet sich von seinem Ursprung und macht sich auf seinen 292 Kilometer langen Weg. In Scharnitz ist der erste »Isarwinkel« (nicht der echte) fällig. Wenn der Fluss, bis dahin Herr über seinen Lauf, wüsste, was ihm bevorsteht, er würde möglicherweise nach links abbiegen, Tiroler bleiben und sich irgendwohin aus dem Staub machen. Doch da Wasser nachweislich nicht bergauf fließt, wechselt er hinter dem Ort vom Tiroler Adler zum bayerischen Löwen und steuert Mittenwald an. Das Tal, in dem er gemächlich unterwegs ist, hat ein Arm des eiszeitlichen Isar-Loisach-Gletschers ausgehobelt. Der kam allerdings aus dem Inntal und konnte auch bergwärts fließen …

Ein bisschen Freiheit …

Hinter dem Geigenbaudorf Mittenwald ist es aus mit der Wildfluss-Herrlichkeit. Seit bald 100 Jahren wird im Krüner Stausee das Wasser erst einmal gesammelt und dann in einen Kanal abgeleitet, der den Walchensee und letztlich das Kraftwerk am Kochelsee versorgt. Die Moderne macht auch aus Bächen Fronarbeiter …

Die Rest-Isar hat nun ein etwas arg großes Bett. Immerhin, auf ihrem Weiterweg darf sie nach Belieben mäandern, Böschungen abgraben, sich einen neuen Lauf suchen. Auf den Geröllinseln wächst die Deutsche Tamariske, eine typische Pionierpflanze, brüten die Fluss-Seeschwalbe und der Flussuferläufer. In Vorderriß mündet dann der Rißbach. Von ihm ist allerdings nur noch ein gewaltiges Geröllbett geblieben, trocken wie die Wüste Gobi. Das Wasser des Tiroler Bachs wird gleich hinter der Landesgrenze gefasst und durch einen Stollen dem Walchensee zugeleitet, damit … (siehe oben).

Gestaut und malträtiert

Ein paar Kilometer weiter hält der Sylvensteinsee das Isar(rest)wasser auf. Die aus den 1950er-Jahren stammende Sperre wurde vor allem deshalb errichtet, um der Isar, die talabwärts zu einer Flussleiche zu werden drohte, einen Mindestdurchfluss zu garantieren. Denn nicht nur in Krün und Vorderriß wurde Wasser abgeleitet, auch jenes des Achensees und der Durrach wurde umgelenkt, um in Jenbach Turbinen am Laufen zu halten – armer Wildfluss!

Früher diente der Fluss auch als Transportweg für das in den Wäldern des Isarwinkels (des echten) geschlagene Holz. So wirbt Lenggries mit einem leicht verunglückten Slogan als »Internationales Flößerdorf«. Das Holz wird allerdings längst auf der Straße transportiert, und aus dem Flößergewerbe ist eine beliebte Touristengaudi geworden. An den Ufern des Flusses und auf den Kiesbänken sonnen sich die Münchner besonders gerne, auch völlig textilfrei, was nicht immer ein ästhetischer Anblick ist, paradoxerweise massenhaft in der Pupplinger Au. Die ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, doch angesichts rappelvoller Parkplätze und viel nackter Haut wirkt das Logo der Behörde wie ein schlechter Scherz.

Der Fluss hat sich seine Würde bewahrt, trotz all der modernen Zumutungen. Wer zwischen Wallgau und Vorderriß mit offenen Augen wandert, dem Fluss in seinem Lauf, bei seinen Spielen zuschaut, wird sich unweigerlich in dieses »fließende Wasser« verlieben.

TOP ERLEBNISSE

ERLEBNISWEG

Bei Krün wird nicht nur ein Teil des Isarwassers in den Walchensee abgeleitet, hier kann man auch ganz nebenbei so einiges über den Fluss, seine Bedeutung (Flößerei, Energiegewinnung), über Pflanzen und Tiere im Gebirge sowie das bäuerliche Leben erfahren: auf dem schön angelegten Isar-Natur-Erlebnisweg (knapp 2 Std., auch für Familien bestens geeignet). www.alpenwelt-karwendel.de

SYLVENSTEINSEE

Die elegante Straßenbrücke über den See ist längst ein Wahrzeichen der bayerischen Voralpen und zusammen mit dem in den 1950er-Jahren angelegten Speicher ein beliebtes Fotosujet. Der See hat sich als Hochwasserschutz mehrfach bewährt. www.sylvensteinsee.info

KLEIN-KAIRO

Menschenwerk ist vergänglich, das wissen wir. Und die Natur oft stärker. In diesem Fall war es die Isar, die den kunstvollen Steinpyramiden – von einem modernen Sisyphus in geduldiger Arbeit errichtet und nach jedem Hochwasser repariert – schließlich den Garaus machte. Schade!

Weitere Informationen

www.alpenwelt-karwendel.de

www.lenggries.de

www.bad-toelz.de

EIN SEE, EINE WAND – NATIONALPARK BERCHTESGADEN

Ein Fjord (mit Echo), eine Wand und viele Steine

Deutschlands einziger Alpen-Nationalpark zeigt auf einer Fläche von 200 Quadratkilometern die ganze Vielfalt der Nördlichen Kalkalpen, von den Wald- und Almregionen bis hinauf zu den Karstplateaus des Steinernen Meers und des Hagengebirges. Im Mittelpunkt steht der Watzmann, mit seiner gigantischen Ostwand und den zahlreichen Nebengipfeln fast schon ein Gebirge für sich; ihm zu Füßen liegt der acht Kilometer lange Königssee.

Das Boot gleitet ohne Antrieb übers Wasser, zerteilt es und hinterlässt eine schöne, symmetrische Wellenspur auf dem See, die in wenigen Minuten das Ufergras unter dem Echo-Felsen zum Schaukeln bringen wird. Der Sommer ist vorbei, die Wälder an den Steilflanken über dem Königssee verfärben sich bereits und der Himmel zeigt das tiefe Blau dieser herbstlichen Jahreszeit. Im Schiff, wo alles den Auftritt des Echo-Trompeters erwartet, ist es ganz still. Was für ein Kontrast zu dem Gewusel am Abfluss des Königssees, wo der Bär tobt, nicht wörtlich, aber zumindest der Kommerz, wo’s Kitsch und Käs’ gibt (als Spatz’n), das Bier fließt und die Lederhose sich über stattliche (und nicht nur bayerische) Bäuche spannt.

Des Königs See

Auf dem See schallt das Echo zurück, und bevor das Schiff in St. Bartholomä anlegt, sind auch die Trinkgelder fürs schöne Musizieren eingesammelt (das 2007 wegen eines Streits zwischen der Bayerischen Seeschifffahrt und ihren Angestellten kurzzeitig entfiel). Ganz langsam schiebt sich eine der großen Attraktionen der Bayerischen Alpen ins Blickfeld: der Watzmann (2713 m). Er ist das »steinerne Kapital« des Berchtesgadener Landes, seinetwegen kommen viele hierher, und passenderweise ragt er mit seiner berühmt-berüchtigten Ostwand auch gleich über dem »schönsten Fjord der Alpen«, dem Echo-, pardon: Königssee in den Himmel. Über dessen Vergangenheit kann man in einer Broschüre der Nationalparkverwaltung nachlesen: »Das Königsseetal entstand entlang einer Bruchzone im Fels. Ein Fluss grub sich ein und schuf zunächst ein V-förmiges Tal. Während der Eiszeiten erhielt es dann seine heutige Gestalt. Ein bis zu 1000 Meter mächtiger Gletscher, der sich bis weit ins Alpenvorland erstreckte, hobelte ein U-oder Trogtal mit einem 200 Meter tiefen Becken aus. Dieses füllte sich nach dem Abschmelzen des Gletschers mit Wasser; ein großer, zusammenhängender See entstand. Ein nochmaliger kleiner Gletschervorstoß gegen Ende der letzten Eiszeit schuf die Endmoräne, die noch heute den Obersee vom Königssee trennt. Die großen Felsblöcke am Weg zwischen den beiden Seen stammen von einem Felssturz des Jahres 1172.« Weiter erfährt der Leser, dass der Königssee zu den saubersten Gewässern Deutschlands gehört und dass die Passagierschiffe bereits 1909 mit Elektromotoren ausgerüstet wurden. Im kühlen Wasser, das seine grüne Farbe gelösten Kalkteilchen verdankt, die das einfallende Sonnenlicht brechen, leben zahlreiche, zum Teil selten gewordene Fischarten wie der Seesaibling und die Seeforelle, aber auch Barsch und Hecht. Unmittelbar an den beiden Seen liegen die Almen Salet und Fischunkel. Den Weg übers Wasser wählen übrigens nicht nur Touristen; zweimal in Jahr reist auch das Vieh auf dem Königssee – im Juni zu den Almweiden, und im Herbst geht’s wieder zurück ins Winterquartier, dann festlich bekränzt.

Berggeschichten

Der Watzmann ist das Wahrzeichen des Berchtesgadener Landes und auch des gleichnamigen Nationalparks: ein Berg von gewaltigen Ausmaßen, mit seinen »Kindern« eine ganze (Gipfel-)Familie. Die dazu passende (traurige) Sage gibt’s natürlich auch, und sogar eine wilde Rockposse: »Der Watzmann ruft.« Wolfgang Ambros, der sie in den 1970er-Jahren schrieb, ist Wiener und war nie auf »seinem« Berg …

Der Watzmann hält’s leicht aus, zumal ihm der moderne Tourismus nicht allzu nahe gerückt ist. Ganz anders als drüben im Wetterstein, wo die Zugspitze (nomen est omen!) ihre Bahnen bekommen hat, blieb der Watzmann von solch technischen »Annäherungen« verschont. Projekte gab es allerdings bereits früh; vor 40 Jahren sollte das Watzmannkar für den Skilauf erschlossen werden. Der damalige Berchtesgadener Bürgermeister Martin Beer erhoffte sich wohl ein großes Geschäft und behauptete schlicht, er sehe »bei den Bahnen nicht den geringsten Eingriff in die Natur«. Argumente, Formulierungen, die dem Bergsteiger und Naturfreund irgendwie ganz aktuell vorkommen.

Für einmal siegte der Schutzgedanke übers Profitdenken; heute bildet der Watzmann das Herzstück des einzigen alpinen Nationalparks Bayerns. Und wer hinaufwill zum Gipfel, muss – wie vor 100 Jahren – ganz unten starten, im Tal: 2000 Höhenmeter und mehr werden allen abverlangt, egal, ob sie den Normalweg nehmen oder sich an der Ostwand versuchen – einmalig bei einem Gipfel, der direkt im Ausflugsbereich des Alpenvorlands und seiner Städte liegt!