Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Trickbetrüger Norman Gerber hat 900 Millionen Euro abgesahnt. Mit einem Schneeballsystem, einem sogenannten "Ponzi-Trick". Die Zahl seiner Opfer geht in die Tausende: Vom Rentner, der sich nach dem Verlust seiner Ersparnisse erhängt, bis zum russischen Oligarchen, der keinesfalls auf 80 Millionen Euro Verlust sitzen bleiben will. Als Gerber auffliegt, setzt er sich ab. Ermittler für Wirtschaftskriminalität und Geprellte schmieden eine Allianz und starten eine Jagd um die halbe Welt. Auf seiner spektakulären Flucht mit seiner Privatmaschine stürzt Gerber bei schwerem Sturm ins Meer. Als eine Gruppe von Gerbers Opfern eine Bank überfällt und Geiseln tötet, eskaliert der Fall. Ist Gerber wirklich tot? Oder war der Absturz am Ende sein genialster Trick? Ein packender und zugleich sehr unterhaltsamer Thriller über die kriminellen Tricks und dubiosen Machenschaften in der Wirtschaft. Thomas Lang setzt dabei auf überzeugende Charaktere mit Eigensinn und Wiedererkennungswert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

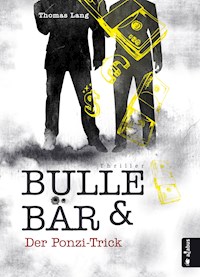

Thomas Lang

Bulle & Bär

Der Ponzi-Trick

Wirtschaftsthriller

Lang, Thomas: Bulle & Bär – Der Ponzi-Trick, Hamburg, acabus Verlag 2015

Originalausgabe

PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-383-3

ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-384-0

Print: ISBN 978-3-86282-382-6

Lektorat: Janina Klinck, acabus Verlag

Umschlaggestaltung: Marta Czerwinski

Umschlagmotiv: Designed by Freepik.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

© acabus Verlag, Hamburg 2015 Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Für meinen Vater

Prolog

In Norman Gerbers Stimme schwang Panik mit: „Echo-Charlie-Alfa-Lima-Kilo ruft Flughafen Sud Corse in Figari! Bitte kommen!”

Es dauerte einen Moment, bis das Funkgerät reagierte.

„Figari Flugkontrolle ruft Delta-Golf-Alfa-Lima-Kilo. Identifizieren Sie Ihren Kurs!“

Norman Gerber räusperte sich.

„Echo-Charlie-Alfa-Lima-Kilo. Ich bin mit meiner Piper auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Figari. Ich kann der Sturmfront auf meinem Kurs nicht ausweichen. Mein Steuerbordmotor verliert permanent an Drehzahl.“

Die Stimme im Funkgerät schwieg für einige Sekunden. So lange wie ein korsischer Fluglotse benötigte, um einen offensichtlich komplett Übergeschnappten zu identifizieren. Und den Kopf darüber zu schütteln: Dieser Kamikaze steuerte mit seiner kleinen Kiste direkt in einen Sturm, der inzwischen den gesamten Süden der Insel bis weit auf das Tyrrhenische Meer im Westen hinaus verschluckt hatte und die Scheiben des Kontrollturms wie eine bis zum Anschlag aufgedrehte Dusche wässerte.

„Wir haben Sie auf dem Radar. Sie steuern direkt in das Zentrum der Sturmfront. Ich rate Ihnen dringend, nach Süden auszuweichen. Mit etwas Glück, können Sie Olbia noch erreichen.“

„HAST DU TOMATEN AUF DEN OHREN, DU KORSISCHER ESELFICKER? Ich habe steuerbord kaum mehr Motorleistung und verliere ständig an Höhe.“

Die Stimme aus dem Funkgerät verlor schlagartig ihre förmlich gelangweilte Ruhe und schlug in Wut um.

„Mann, versuchen Sie es! Der Sturm erreicht in seinem Zentrum Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h! Das kann Ihre Kiste kaum überstehen!“

In Norman Gerbers Stimme mischte sich Verzweiflung.

„Jetzt ist das Steuerbord-Triebwerk ganz ausgefallen!“, schrie er in sein Mikrofon. „Ich kann den Kurs nicht länger halten und verliere beständig an Höhe. Es sind nur noch 1800 Fuß! … 1750! … 1700!“

Norman Gerber beobachtete abwechselnd den hektischen Zeiger des Höhenmessers und die nunmehr schwarze, von weißer Gischt durchzogene Wasseroberfläche, die sich rasch näherte. Er versuchte die Panik in seiner Stimme unter Kontrolle zu bringen. Was ihm nicht gelang.

„Ändern Sie Ihren Kurs! Ändern Sie Ihren Kurs! Verdammt noch mal! Drehen Sie auf Süd!“, schrie die Stimme aus dem Funkgerät, die nun mindestens so panisch klang wie die des Piloten.

Die Flughöhe betrug inzwischen nur noch 600 Fuß. Tendenz schnell fallend. Der Pilot umklammerte die Griffhörner des Steuers fest, bis die Knöchel auf seinen Handrücken weiß hervorstanden. Es war so gut wie unmöglich, das Flugzeug stabil zu halten. Er begann immer stärker zu schwitzen.

„Ich schaffe es nicht“, brüllte Norman Gerber in sein Mikrofon. Die Flughöhe war auf 350 Fuß gesunken. Die Oberfläche der See hatte sich in eine geifernde Monstrosität verwandelt, die tobend nach allem gierte, was nicht genügend Kraft aufbringen konnte, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Stimme aus dem Funkgerät war zu einem unverständlichen Stammeln zerfallen. Der Lotse im Tower des Flughafens Sud Corse starrte auf seinen Kontrollschirm und verfolgte den hellen Punkt, den das Flugzeug mit spanischer Kennung auf der schwarzen Fläche seines Kontrollschirms hinterließ. Der Akzent des Piloten deutete auf einen Deutschen hin. Auch wenn er ein ausgezeichnetes Englisch sprach. Ein besseres als der korsische Fluglotse. Der vergaß, einen Blick auf die große Uhr zu werfen, die über dem Kontrollpult hing, und konnte somit nicht nachvollziehen, wie lange es nach dem letzten verzweifelten Schrei des Piloten noch gedauert hatte, bis der Punkt auf dem Schirm etwa 30 Kilometer vor der Küstenlinie erloschen war.

Es schien eine Ewigkeit gedauert zu haben. Dann straffte sich der Lotse und löste Alarm aus.

Vorausgesetzt, es wäre Norman Gerber im Moment seines Aufpralls auf die Wasseroberfläche noch möglich gewesen, einen letzten Blick auf seine Uhr zu werfen, hätte sie ihm 17.01 Uhr angezeigt.

10. April 2014, 9.30 Uhr

Die Akte klatschte auf die Tischplatte und rutsche noch ein Stück weiter, bevor sie unmittelbar vor einem Paar gefalteter Hände zur Ruhe kam. Rufus Kowalski senkte den Blick auf das Konvolut. Er schätzte die Stärke auf mindestens fünf Fingerbreit. Sein Chef hatte ihm den Vorgang über den Besprechungstisch hinweg zugeschoben, an dem sie Platz genommen hatten.

„Norman Gerber“ stand in großen Buchstaben auf dem Deckel. Darunter, in kleinen Lettern, die Nummer der Akte und der Strafsache, in der gegen Herrn Gerber ermittelt wurde. Eines ist sicher, dachte Kowalski, wenn das Landeskriminalamt eine Akte Gerber zusammengestellt hat, die nun dick wie das Telefonbuch einer Großstadt vor mir liegt, ist das ein untrügliches Indiz dafür, dass sich Herr Gerber schlimmerer Missetaten schuldig gemacht hat, als sein Fahrzeug in einer Feuerwehrzufahrt abzustellen. Je älter er wurde, desto weniger gab sich Rufus Kowalski Mühe, seinen eingefleischten Sarkasmus im Zaum zu halten. Er zog die Brauen hoch und musterte sein Gegenüber. Dessen Miene ließ keinen Zweifel daran, dass er kurz vor einer extrem unfrohen Reaktion stand.

„Muss ich das Kerlchen kennen?“, fragte Kowalski und unternahm dabei keine Anstrengungen, das Desinteresse in seiner Stimme zu übertünchen. Er fixierte seinen Gesprächspartner. Rufus Kowalski hatte erst vor drei Tagen seinen Dienst im Dezernat 12 des Landeskriminalamts angetreten, für die er sich weiß Gott nicht freiwillig beworben hatte. Wirtschaft und das damit verbundene kriminelle Umfeld interessierten ihn „weniger als die Eier vom Papst“, wie er in solchen Fällen zu betonen pflegte. Nicht einmal getreu seinem persönlichen Motto man sollte alles einmal im Leben versucht haben. Mit Ausnahme von Inzest und Volkstanz hatte er seinen Frieden mit dieser Versetzung schließen können. Auf der anderen Seite war er klug genug, die berufliche Alternativlosigkeit seiner Situation zu akzeptieren. Angesichts seiner privaten Vergangenheit und des riesigen Mists, den er zuletzt im Job gebaut hatte.

Viktor Korschinek belohnte den unwirschen Unterton in Kowalskis Antwort mit einem milden Lächeln und fixierte seinen Gast: Mitte 50, schlank, durchtrainiert, ein wenig nachlässig aber sauber gekleidet, mit langen grauen Haaren, die zurückgekämmt bis weit über den Kragen fielen. Kowalski erinnerte ihn stets an Jeff Bridges in dem Film „The Big Lebowski“. Deshalb sprach er den Freund und Mitarbeiter in aufgeräumter Stimmung als „Dude“ an. Der Kriminaloberrat, Leiter des Dezernats 12 „Ermittlung von Wirtschafts- und Computerkriminalität“ beim Landeskriminalamt, kannte den Ersten Hauptkommissar und jüngsten Zugang seiner Abteilung nunmehr seit fast drei Jahrzehnten. Seit Rufus Kowalski seine Ausbildung an der Polizeifachhochschule begonnen hatte.

Viktor Korschinek war damals sein Ausbilder gewesen. Er hatte bei Kowalski schnell einen ambivalenten Charakter erkannt. Hochintelligent, enorm begabt, aber leider auch faul. Bis an eine Grenze, an der sich das Attribut „stinkend“ zwingend aufdrängte. Auf der anderen Seite eigenwillig, unbeugsam und ohne jede Einschränkung loyal. Loyalität erachtete Viktor Korschinek als charakterliche Königsdisziplin. Wenn Kowalski zudem den Entschluss gefasst hatte, einen Fall zu lösen, begann er mit Akribie zu recherchieren, Spuren zu verfolgen und sich Verdächtigen an die Fersen zu heften, bis der Täter gefasst war. Bis jetzt hatte jeder Mörder, den Kowalski überführte, angesichts der erdrückenden Indizien, auch ein Geständnis abgelegt. Für einen Polizisten war das Geständnis des Täters das Ziel einer erfolgreichen Ermittlung. Einmal in Fahrt gebracht, scheute Kowalski keine Mühen und Anstrengungen, bis eine wasserdichte Lösung vorlag und sich ein weiterer schlechter Mensch für Jahre, wenn nicht gar für den Rest seines Lebens, kein Kopfzerbrechen mehr über die freie Wahl seines Aufenthaltsortes bereiten musste.

Im Alltag gebärdete sich Rufus Kowalski eher mürrisch und verschlossen. Insbesondere seitdem er private Schicksalsschläge zu bewältigen hatte, die niemand seinem Todfeind wünschte.

Dem Hauptkommissar haftete laut Personalakte der mehrfach fixierte Makel an, nicht gerade ein Teamspieler zu sein. Trotzdem sollte er künftig als Kommissionsleiter des Dezernats 12 einen Stellvertreter und mindestens vier Mitarbeiter führen. Was seinem neuen Vorgesetzten zum aktuellen Zeitpunkt Kopfschmerzen bereitete. Wenn es nach dem Oberstaatsanwalt gegangen wäre, hätte Kowalski froh sein können, wenn er als uniformierter Beamter in städtischen Anlagen den Leinenzwang für Hundehalter kontrollieren durfte. Aber aufgrund der Dienstzeit, seines Rangs und der Verdienste, die sich der Hauptkommissar in seinen Jahren als Mordermittler erworben hatte, durfte er seine „Bewährungsstrafe“ als Kommissionsleiter bei der „Ermittlung von Wirtschafts- und Computerkriminalität“ antreten. Nicht zuletzt hatten Kowalskis Ermittlungserfolge den Oberstaatsanwalt mehr als einmal gut aussehen lassen. Und das war genau die Karte gewesen, die Korschinek schlussendlich zum Schutz seines Freundes erfolgreich ausgespielt hatte.

Viktor Korschinek schätzte die Geradlinigkeit und Unbeugsamkeit Kowalskis, die nicht zuletzt Brücken zu seinem eigenen Charakter schlugen. Wie Kowalski zählte Viktor Korschinek zu jenen Zeitgenossen, die niemals die gerade Linie verließen. Oder sich frei nach Shakespeares „es beuge sich des Knie’s Gelenke, wo Kriecherei Gewinn verspricht“ zu verhalten, um einen persönlichen Vorteil vor die eigene Überzeugung zu stellen. Darum hatte er als Kriminaloberrat die höchste Stufe seiner Laufbahn erreicht. Ein Superbulle wie Korschinek hätte es mit einer Prise Opportunismus, einem gelegentlichen Friedenspfeifchen und einer diplomatischen Vorgehensweise lässig zum Leiter eines LKAs oder gar zum Polizeipräsidenten bringen können.

Von Rufus Kowalski unterschied sich Viktor Korschinek allerdings durch sein grundsätzlich sonnigeres Gemüt. Er trat im direkten Umgang mit Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten meist jovial auf und agierte fröhlich und ausgleichend. Mit diesen Wesenszügen schaffte er es, seine Unbeugsamkeit und den diamantharten Dickkopf charmant zu bemänteln. Das deutliche „Ja!“ zur Lebensfreude des Kriminaloberrats hatte dabei ein Übriges geleistet, dass er mit nunmehr 63 Jahren – zwei Jahre vor der Pensionierung – eine Erscheinung bot, deren Linien ohne Zweifel ein gutes, sinnenfrohes Leben gezeichnet hatte. Ein dichter, fast weißer Haarschopf fiel ihm in natürlichen Wellen immer ein wenig zu weit über den Kragen. In Verbindung mit seinem Vollbart vermittelte der Oberkommissar einen altväterlichen, fast archaischen Eindruck. Nur Kollege Keller besaß die Chuzpe, seinen Chef gelegentlich als „Nikolausi“ anzusprechen. Aber „Mad Max“ war sowieso ein Sonderfall.

Über die gemeinsamen Jahre im Polizeidienst hatte Viktor Korschinek die Rolle eines Mentors in Kowalskis Dasein eingenommen und immer schützend die Hand über den Hauptkommissar gehalten. Vor allem wenn dieser wieder einmal Mist innerhalb oder außerhalb des Dienstes gebaut hatte. Besonders in den Jahren von Kowalskis Alkoholabhängigkeit.

Viktor Korschinek neigte seinen Oberkörper nach vorne, was den Nähten und Knöpfen seines blau-weiß gestreiften Hemds, das sich über seinen mächtigen Leib spannte, stumme Pein bereitete. Er verbreiterte für sein Gegenüber das nicht wirklich herzliche Lächeln.

„Es interessiert mich noch weniger als die Keimdrüsen des Pontifex Maximus, wie du in solchen Fällen gerne zu bemerken und wesentlich drastischer zu formulieren pflegst, ob du Norman Gerber kennst oder nicht. Wichtig ist nur: Du lernst ihn so schnell wie möglich kennen! Er ist nämlich dein erster Kunde in meinem Laden und ich empfehle dir gottverdammtem polnischen Dickschädel in aller Dringlichkeit, dich mit Herrn Gerber derart vertraut zu machen, dass du ihn in kürzester Zeit für deinen verdammten siamesischen Zwillingsbruder hältst. Ich habe es mir in meinen großen runden Kopf gesetzt, diese Schmierbacke in absehbarer Zeit an die Wand zu nageln und für mindestens ein Dutzend Sonntage hinter Gittern verschwinden zu lassen. Und zwar Ostersonntage“, erklärte er gefährlich leise.

Er deutete mit dem fleischigen Zeigefinger seiner rechten Pranke auf die Akte vor Kowalski. Als junger Mann war Viktor Korschinek einer der besten Freistilringer des Landes gewesen. Natürlich in der Gewichtsklasse Schwergewicht. Und noch jenseits der 40 hatte er bei bundesweiten Polizeimeisterschaften mit jedem Gegner die Matte gewischt.

„Das ist nur die gottverdammte Personalakte dieses Puffmusikers. Wenn du die Fallakte anforderst, brauchst du einen Möbeltransporter.“ Viktor Korschinek schätzte eine direkte Sprache. Seine Lebenserfahrung hatte ihn gelehrt, dass sich die Deutlichkeit einer Ansprache umgekehrt proportional zum Potenzial möglicher Missverständnisse verhielt.

Rufus Kowalski kannte seinen Freund und künftigen Chef gut genug, um zu wissen, wann dieser die Spaßebene verlassen hatte. Genau in diesem Moment beispielsweise. Vor allem wenn Korschinek zum Begriff „polnischer Dickschädel“ griff, war Vorsicht geboten. Kowalski hatte kein Problem damit, dass sein Name keinen Rückschluss auf eine Herkunft aus uraltem hanseatischen Geld- und Kaufmannsadels erlaubte. Sein Urururgroßvater Tadusz Kowalski war im späten 19. Jahrhundert der Armut und dem Hunger seiner polnischen Heimat entflohen, um im Kohlebergbau des Ruhrgebiets sein Auskommen zu finden. Er siedelte sich im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck an, wo er eine Arbeit in der Zeche „Vereinigte Schürbank & Charlottenburg“ fand, sich dauerhaft niederließ und seine Familie gründete. Noch Großvater Lech Kowalski, so erinnerte sich Rufus, hatte seine liebe Mühe mit der deutschen Grammatik gehabt, wenn er nach dem fünften Pils seinen Unmut über einen verhassten Mitmenschen zum Ausdruck brachte: „Er für mich pampig? Ich’ne ein inne Fresse!“

Kowalski zog die Akte näher zu sich heran und schlug sie auf. Obenauf lagen ein Personalbogen und eine farbige Fotografie Gerbers im Format DIN-A4. Sie zeigte einen gutaussehenden Mann, Ende Dreißig, Anfang Vierzig. Seine Gesichtszüge kennzeichneten markante Wangenknochen und ein ausgeprägtes Kinn. Die vollen dunklen Haare waren akkurat geschnitten und nach hinten gegeelt. Gerber erinnerte Kowalski auf den ersten Blick ein bisschen an Errol Flynn. Allerdings ohne Oberlippenbärtchen. Eine verträgliche Prise vom Gecken begleitete die Ausstrahlung des Mannes, dessen Physiognomie ein auf den ersten Blick unbestimmtes Element aufwies, das einen erfahrenen Ermittler wie Rufus Kowalski daran hinderte, sie mit einem sympathischen Menschen in Verbindung zu bringen. Er konzentrierte sich auf die dunklen Augen und konnte dieses Element plötzlich eindeutig bestimmen. Gerbers Augen blickten deutlich kälter, als es zum Lächeln des Gesichts gepasst hätte. Die Augen verströmten nicht den geringsten Hauch von Fröhlichkeit. Vielmehr vermittelten sie den Eindruck eines Raubtiers auf der Lauer.

Der Abgebildete trug ein bordeauxrotes Polohemd von Lacoste und eine maisfarbene Bundfaltenhose aus Cord. Die Slipper hatten den gleichen Farbton wie das Polohemd, über die Schultern war ein weißer Tennispullover gelegt. Bevor Rufus Kowalski die Prüfung der Fotografie beendete, fiel ihm die dicke goldene Armbanduhr am linken Handgelenk Gerbers auf. Er tippte auf eine Rolex und war bereit, einen hohen Betrag darauf zu setzen, dass es sich dabei um eine Daytona handelte: Der Penner war ein Daytona-Mann. Der Wecker war gelbgold mit schwarzem Ziffernblatt und die Lieblingsuhr so vieler wohlhabender Kurzschwänzchen mit Ego-Defiziten.

Rufus Kowalski hob den Blick wieder in Richtung seines Vorgesetzten, der sich eine Zigarre angezündet hatte. Genauer gesagt die Hälfte einer Zigarre. Viktor Korschinek rauchte bevorzugt italienische Toscani. Schwarz, stark und für einen „geheilten“ Ex-Raucher wie Kowalski stinkend wie verbrannte Autoreifen. So kurz vor der Rente kümmerte Viktor Korschinek das generelle, strenge Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden einen Dreck. Auf eine missbilligende Bemerkung des Leiters der Behörde hatte der Kriminaloberrat vor einiger Zeit mit dem Hinweis gekontert: „Sollten Sie Probleme damit haben, dass ich in meinem Büro gelegentlich eine qualme, dürfen Sie mir gerne bei vollem Pensionsanspruch einen Tritt in meinen breiten Hintern verpassen!“ Kowalski hasste vor allem den abgestandenen Geruch des kalten Dampfs. Er hatte sich im Laufe der Zeit förmlich in den Raum und dessen Inventar gekrallt und sich über die Jahre wie eine Kruste über das Büro gelegt. Freilich ließ er sich aus Respekt vor dem Freund nie etwas anmerken. Kowalski hielt den Zeitpunkt für günstig, das Schweigen zu beenden.

„Was hat Herr Gerber denn so Böses angestellt, dass er unsere geschätzte Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat? Mundraub? Wildpinkeln? Ich gehe sogar so weit, auf einen illegalen Handel mit klingonischen Disruptoren zu tippen. Ohne das Wissen der Admiralität der Sternenflotte?“

„Oh, viel, viel besser“, grinste Korschinek. „Du wirst Meister Gerber lieben. Eine richtige kleine Raupe Nimmersatt. Rund 30.000 Anlegern hat er innerhalb von knapp sechs Jahren mindestens 900 Millionen Löcher in den Sparstrumpf gerissen, wenn ich das einmal so blumig umschreiben darf. Herr Gerber hat einen verdammt erfolgreichen Ponzi-Trick durchgezogen.“

„What the fuck is a Ponzi-Trick?“

„Ein Betrugsmodell nach dem Schneeballsystem. Benannt nach dessen Erfinder, Charles Ponzi.“

„Muss ich den kennen?“

Viktor Korschinek bescherte der unverändert maulig-freche Auftritt seines Mitarbeiters empfindliche Verluste seiner Contenance. Obwohl er in Kowalski einen Freund sah, konnte dessen Abwehrhaltung den Oberkriminalrat bis zur Weißglut reizen. Er legte deutlich mehr Verärgerung und Nachdruck in seine Stimme.

„Den MUSST du kennen, wie du noch sehr viel mehr in ganz kurzer Zeit kennenlernen MUSST. Bei mir läuft keine Micky-Maus-Nummer mit drei Monaten Probezeit. Nicht einmal drei Minuten. Genauso wenig verlebst du hier in meinem Dezernat einen überbezahlten Urlaub auf dem Ponyhof. Zumindest nicht, solange dieser Laden noch unter meinen Fittichen steht. Und dein Fleißkärtchenkasten ist im Moment leerer als die griechische Staatskasse. Also, erledige deine verdammten Hausaufgaben in den mannigfaltigen Künsten der Wirtschaftskriminalität so schnell wie möglich und vor allen Dingen gründlich.

Wenn das alles hier zu hoch für dich ist, dich zu überfordern droht oder am Ende sogar langweilen sollte, dann stehst du auf Zehenspitzen so tief in der Scheiße, bis sie Oberkante Unterlippe schwappt. Eine Sekunde bevor das Signal zum Hinsetzen kommt. Dann war’s das mit der Bullerei für dich und du bekommst nicht einmal mehr die Chance, wenigstens Knöllchen hinter die Scheibenwischer falsch geparkter Autos auf der Königsallee zu pinnen. Ich kann und will deinen Arsch nicht länger retten. Ganz abgesehen davon endet mein Dauerdienst als Schutzengel für einen hirtenblöden Hund wie dich in knapp zwei Jahren sowieso, wenn ich in Rente gehe. Haben wir uns richtig verstanden? Rekrut? Und das erste und letzte Wort, das ich ab sofort aus den dreckigen Mäulern von euch Maden hören möchte, ist ‚Sir‘!“

„Sir, jawohl, Sir“, rief Kowalski mit lauter Stimme. Wenn einer von ihnen ein unangenehmes Gesprächsthema mit einer Anspielung aus dem Bereich ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Filme entschärfte, verzogen sich augenblicklich Gram, Hader und Zwist. „Full Metall Jacket“ war einer von Korschineks Lieblingsfilmen. Besonders den ersten Teil über die Grundausbildung der Rekruten bei den Marines liebte der Kriminaloberrat.

Kowalski blickte seinen Vorgesetzten erwartungsvoll an. Der erwiderte den Blick.

„Was?“

„Herr Ponzi. Ich freue mich wie Bolle darauf, dass du mir seine Geschichte erzählst.“

Dabei klimperte er verführerisch mit den Wimpern. Viktor Korschinek fuhr seine Laune weiter herunter.

„Ich kann mich nicht erinnern, eine Märchenstunde auf den Dienstplan gesetzt zu haben. Verzieh dich gefälligst an deinen schönen neuen Arbeitsplatz, der den Steuerzahler ein kleines Vermögen gekostet hat, und lies die Geschichte selbst nach. Ich habe der Gerber-Akte eine Kopie der Ponzi-Story beigefügt.“

Rufus Kowalski stand mit einem militärisch-zackigen Ruck von seinem Stuhl auf, griff die Unterlagen, klemmte sie sich unter den rechten Arm und wandte sich zum Gehen. Dann entschloss er sich spontan, seinen Chef und Freund mit einem passenden Film-Zitat zu ehren. Er sprang auf den Tisch, salutierte und rief: „Oh Käpt’n, mein Käpt’n!“

Als er allein war, kehrte Viktor Korschinek vom Besprechungstisch zu seinem Schreibtisch zurück, nahm in seinem Bürosessel Platz und öffnete das Schubfach auf der rechten Seite. Mit der gleichen grimmigen Entschlossenheit, mit der er das allgemeine Rauchverbot in seinem Büro ignorierte, strafte er den Erlass des Behördenleiters mit Missachtung, der den Mitarbeitern des LKAs den Genuss von alkoholischen Getränken am Arbeitsplatz untersagte. Auf dem Boden des Schubfachs standen eine Flasche Calvados und ein halbes Dutzend Schwenker. Viktor Korschinek füllte einen davon mit einem knappen Fingerbreit des Apfelbrandes. Nur einen wänzigen Schlock, dachte er und nippte an dem Glas, während er sich zufrieden und genießerisch zurücklehnte und die Augen schloss.

Rückblende: März 2008

Bigelow Tanner III. erhob sich mit der majestätischen Schwerfälligkeit eines saturierten älteren Mannes aus dem gewaltigen Ledersessel hinter seinem Schreibtisch. Dabei schloss er reflexartig den goldenen Knopf seines mitternachtsblauen Blazers. Er beugte sich über seinen riesigen Schreibtisch, um seinem Gast die Hand zu reichen. So reflexartig das Schließen des Knopfs ausgefallen war, so automatisch hatte er in diesem Augenblick sein synthetisches Standardlächeln für alle wesentlichen Herausforderungen des Geschäftsbetriebs aufgesetzt.

Der junge Mann, dem der Geschäftsführer der europäischen Dependance von „Korman, Oggelthorpe & Finch est. 1782“ die Hand zum Gruß anbot, war gut einen Meter achtzig groß, sportlich und schlank. Regelmäßiges Krafttraining hatte seine Schultern geformt. Er trug einen maßgeschneiderten Zweireiher aus dunkelgrauem Wollstoff. Die Töne des hellblauen Hemds und der dunkelblauen Seidenkrawatte waren perfekt aufeinander abgestimmt. Bigelow Tanner registrierte wohlwollend den makellosen Sitz des Krawattenknotens. Er hasste schiefe oder schlecht geknüpfte Binder beinahe noch mehr als einen Fehlbetrag nach Kassenschluss.

Während er sich wieder in seinen Sessel sinken ließ, wies er seinem Gast mit einer knappen Geste der Rechten den Besucherstuhl an. Er räusperte sich.

„Sie sind also Norman Gerber?“

Sein Gegenüber nickte mit einem gewinnenden, breiten Lächeln, dem ein makelloser Zahnstand in blendendem Weiß Wertigkeit verlieh. Norman Gerber hatte eine Maske aufmerksamer Freundlichkeit aufgesetzt, die er in zahllosen Stunden vor dem Badezimmerspiegel seines Appartements perfektioniert hatte. Für Bigelow Tanner hatte er tatsächlich nichts als Verachtung übrig. Der Druck der weichen kraftlosen Hand, deren Fläche zudem ungebührlich feucht gewesen war, erfüllte ihn mit anhaltendem Ekel. Aber der Ami, der die Sechzig lange überschritten haben musste, war nun einmal sein Boss. Und nicht nur das, er war auch der Schwager von Burlington M. Hayes, dem amtierenden CEO und Hauptaktionär der mehr als 200 Jahre alten amerikanischen Privatbank, für die Norman Gerber seit fast sechs Jahren arbeitete.

Während Tanner seinen Blick von seinem Gast abwandte, um sich zu sammeln, ließ Gerber den Blick über den Schreibtisch gleiten, dessen Anfertigung den Mahagonibaum an den Rand der Aufnahme in die Liste bedrohter Arten geführt haben musste. Die polierte Oberfläche von der Größe einer Tischtennisplatte glänzte makellos wie eine Glasscheibe und war praktisch leer. Direkt vor Tanner breitete sich eine Schreibunterlage aus dunkelgrünem Leder mit einer golden geprägten Einfassung aus. In zwei Zentimeter Abstand von der oberen Kante der Schreibtischunterlage ruhte ein schwarzer Füllfederhalter mit fein ziselierten Verzierungen aus Gold. Eines jener Modelle von Montblanc, mit denen Präsidenten, Potentaten und Diktatoren Kriegserklärungen und Befehle zum Völkermord zu unterzeichnen pflegten. Links von Tanner hatte die Telefonanlage ihren Platz, dahinter ein Flachbildschirm mit 24 Zoll Bilddiagonale, der deaktiviert war. Auf der anderen Seite des Tischs standen mehrere Art Déco-Bilderrahmen aus massivem Neusilber von grenzwertigem Geschmack. Keine Originale, wie Gerber mit sicherem Blick erkannte. Die Bilder, soweit sie der Gast von seiner Sitzposition aus einsehen konnte, zeigten 25 Jahre jüngere Ausgaben von Bigelow Tanner III., Burlington M. Hayes und Ronald Reagan beim freundschaftlichen Händedruck vor einer amerikanischen Flagge im Oval Office des Weißen Hauses. Daneben erkannte Gerber das schwarzweiße Halbportrait einer älteren Frau mit weißen, im Stil der Sechziger hoch toupierten Haaren. Sie trug eine weiße Bluse unter einer dunklen Kostümjacke und eine Kette aus Perlen um den Hals, die den Durchmesser von Murmeln aufwiesen, mit denen er als Kind gespielt hatte. Der Gesichtsausdruck der Frau, bei der es sich um Abigail Tanner, die Gattin seines Chefs handeln musste, belegte, dass sie bei der Erfindung des heißen Wassers unter keinen Umständen den entscheidenden Impuls geliefert hatte.

Rechts davon, für den Gast gut einsehbar, umrahmte das gediegene Silber die steinerweichend gestellte Porträtaufnahme einer jungen Frau, Ende Zwanzig bis Anfang Dreißig. Das Menschenkind erschien Gerber derart unattraktiv, ja hässlich, dass es jedem heterosexuell orientierten Mann die Zehennägel aufrollen musste. Bei der Abgebildeten handelte es sich unzweifelhaft um Priscilla Tanner, einziges und unverheiratetes Kind von Bigelow und Abigail Tanner. Was für ein abgehängtes Karussell, dachte Norman Gerber.

Tanner sprach ein beinahe akzentfreies Deutsch und genoss in der Brache einen tadellosen Ruf als seriöser Banker alter Schule. Aus dem Umstand, dass der Amerikaner mit seinem vollen weißen Haar einen Blazer trug und statt einer Krawatte ein goldgelbes Seidentuch mit dunklen Punkten zum weißen Hemd, schloss Norman Gerber, dass der Boss von „Korman, Oggelthorpe & Finch est. 1782, Europe“ heute keinen weiteren Kunden mehr empfangen würde.

Dem jungen Mann gelang es erfolgreich sein Unbehagen zu verbergen. Es hatte ihn in dem Moment beschlichen, als Frau Rademacher, die Sekretärin Tanners, ihn telefonisch einberufen hatte. Derart knapp formuliert, war die Anweisung eher einem militärischen Einsatzbefehl nahegekommen. Gerber hatte keine Ahnung, warum der Vorstandsvorsitzende ihn so spät am Nachmittag sehen wollte. Vor seinem inneren Auge ließ er die letzten Monate Revue passieren und hoffte, einen Fehler zu entdecken, der ihm unterlaufen war, um gegen eventuelle Vorwürfe noch entsprechende Ausflüchte formulieren zu können. Ein erfolgloses Unterfangen, das Gerbers Unruhe verstärkt hatte.

Tanner drückte auf den Knopf seiner Sprechanlage. Sekunden später schwebte Frau Rademacher in ihrer unnahbaren Alterslosigkeit sowie gedecktem Schneiderkostüm auf gleichermaßen teurem wie bequemem Schuhwerk in den Raum.

„Margarete, würden Sie uns bitte einen Kaffee bringen?“

Bigelow Tanner wandte sich an Norman Gerber, nachdem er die Bitte an seine Sekretärin geäußert hatte.

„Sie nehmen doch einen Kaffee?“

Norman Gerber nickte mit einem verbindlichen Lächeln.

„Bitte schwarz. Ohne Milch und Zucker. Vielen Dank.“

„Wunderbar. Meinen wie üblich. Vielen Dank, Frau Rademacher.“

Koffeinfrei, lauwarm, läpprig, mit viel Milch und Zucker, schoss es Norman Gerber sarkastisch durch den Kopf. Und mit einem Nougat-Igelchen auf der Untertasse. Für später. Als Belohnung für das kleine Mädchen auf dem Spielplatz. Wenn es lieb zum Zauberer gewesen ist. Und versprochen hat, sein Geheimnis nicht zu verraten.

Bigelow Tanner warf einen Blick auf seine Uhr, die sein Mitarbeiter als Kenner sofort als „Lange 1 Zeitzone“ aus Platin identifizierte: Die Zwiebel musste mindestens 30.000 Euronen gekostet haben. Tanner lächelte seinem Gast zu und strengte sich dabei redlich an, seiner mimischen Bemühung einen Anflug von Konspiration zu verleihen.

„Es ist fast 17 Uhr. Da könnten wir uns vielleicht noch einen kleinen Cognac zu unserem Kaffee gönnen. Was meinen Sie, Norman? Ich darf Sie doch Norman nennen?“

Gerber entspannte sich und nickte erleichtert. Wenn Tanner mich mit Vornamen ansprechen und mit mir einen Gebäudereiniger bröseln will, habe ich mit Sicherheit keinen Mist gebaut. Er nickte seinem Boss zu.

Nachdem der Kaffee serviert war, drehte sich Bigelow Tanner mit seinem Stuhl zu einem Schränkchen in seinem Rücken um, das Gerber aus der Epoche des Louis-seize identifizierte. Er stammte aus gutem Hause und war entsprechend bewandert in Details materieller Wertigkeiten und ihrer Herkunft aus den unterschiedlichen Stilepochen. Nicht zuletzt deshalb hatte er sich dazu entschlossen, nach seiner Bundeswehrdienstzeit seine Laufbahn in Richtung Bankgewerbe zu lenken. Sie schien die einzige, die ihm die Chancen bieten konnte, reich zu werden, die Schmach der Pleite seines Vaters zu tilgen und an all die Dinge im Leben zu gelangen, die schön und teuer waren. Dazu zählte Norman Gerber: Goldene sportliche Uhren, antike Möbel, edle Getränke, vielgängige Menüfolgen in Sterne-Restaurants, maßgeschneiderte Kleidung, handgefertigte Budapester aus Pferdeleder und Sportwagen. Am besten von Porsche. Und natürlich jede Menge unersättliche Muschis, schloss Gerber seine Gedanken.

Sein Vorgesetzter hatte das Schränkchen, das ihm als Bar diente, geöffnet, zwei Flaschen herausgenommen und so vor Norman Gerber auf dem Schreibtisch aufgebaut, dass dieser die Etiketten erkennen konnte. „Vom wirklich Allerfeinsten“, stellte der junge Mann fest. Links sah er einen „Alambic Classique“ von 1953. Ein Cuvée aus mehreren Grand Champagne Cognacs mit 45,5 Umdrehungen. Rechts entdeckte er eine echte Rakete: Einen „A.E.DOR Vieille Reserve No 10“, Jahrgang 1922. 41,5 Umdrehungen. Wenn Gott am sechsten Schöpfungstag ein besserer Job geglückt wäre, hätte er sein Werk mit diesem Tropfen angemessen feierlich begießen können, schoss es Gerber durch den Kopf.

Während Norman Gerber die Flaschen prüfte, kam er einmal mehr zu dem Schluss, dass Tanner ein verdammter Schmock war. Einer, der unverhüllt mit Reichtum und dessen Insignien protzte, indem er einem kleinen, vor zwei Stunden noch gänzlich anonymen Angestellten diese Buddeln vor die Nase setzte. Gerber legte die Quote einer Wette mit sich selbst auf 50:1 fest, Tanner als Hochleistungs-Schmock entlarvt zu haben. Ein Connaisseur mit Stil hätte den Cognac in Kristallkaraffen anonymisiert. Während Gerber die Flaschen betrachtete, ihren Wert treffsicher auf 350, beziehungsweise knapp 1000 Euro taxierte, hatte sich Bigelow Tanner erhoben und aus einem Sideboard an der rechten Wand des Büros die größten Glasschwenker entnommen, die Norman Gerber je gesehen hatte.

„Von welchem darf ich Ihnen einschenken?“, fragte Tanner mit der Jovialität eines guten Onkels, der sich einem kleinen blondbezopften Mädchen mit einer Tüte Nougat-Igeln näherte. Bischt du der Zauberer?, dachte Norman Gerber und grinste innerlich, während sich sein Chef vor seinem inneren Auge in Gerd Fröbe verwandelte, der den Kindermörder in „Es geschah am helllichten Tag“ so unnachahmlich pervers verkörpert hatte. In der Bank kursierten eindeutige Gerüchte über Tanners Hang zu kleinen Mädchen und Jungs. In Norman Gerbers Agenda seiner Karriereplanung waren entsprechende Recherchen fest eingeplant, um diese Gerüchte mit Fakten zu untermauern. Solches Wissen verhielt sich zu künftiger Macht und Einfluss wie Materie zu Energie. Frei nach Albert Einsteins Relativitätstheorie.

„Bitte, treffen Sie die Entscheidung, Sir. Ich bin Ihr Gast.“ Norman Gerber lächelte so herzlich wie ein Staubsaugervertreter, nachdem die Hausfrau die Tür geöffnet hatte.

„Wie Sie meinen, Norman.“ Tanner griff zum 22er und ließ zwei ordentliche Portionen über den Rand in die Gläser gleiten, der dünn wie ein Insektenflügel schimmerte. Auf dieses Wahlergebnis hätte ich meinen Arsch verwettet, grinste Gerber innerlich.

„Kennen Sie sich ein wenig mit Cognac aus?“, fragte Tanner.

Darauf kannst du Zement scheißen, du Schwanzlurch, dachte Norman Gerber. Was glaubst du, mit was sich meine Alten ihr Hirn und unser Vermögen weggesoffen haben?

„Ein wenig, Sir.“ Dazu glückte ihm ein verbindliches, freundliches Lächeln frei von jeglichem Arg. „Diese wirklich bemerkenswerten Tropfen bewegen sich jedoch weit außerhalb meiner finanziellen Möglichkeit. Zumindest derzeit noch. Und zu meinem größten Bedauern, wie ich betonen möchte.“

Gerber bettete den Stil des Schwenkers, den ihm sein Vorgesetzter inzwischen gereicht hatte, zwischen Mittel- und Ringfinger der Linken und versetzte die dunkelbraune Flüssigkeit in eine sanfte Drehbewegung. Er schloss die Augen und hielt sich das Glas unter die Nase. Helm ab zum Gebet! Die voluminösen Aromen und die pralle Fülle des fast 90 Jahre alten Cognacs explodierten förmlich auf seinen Schleimhäuten. Darum geht es wirklich im Leben, schoss es ihm durch den Kopf. Er führte das Glas an seinen Mund und erlaubte dem Inhalt tropfenweise auf seine Zunge zu fallen. Er hob innerlich ab, als deren Geschmacksknospen ausflippten: Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Von diesem Stoff bitte einen ganzen Anzug!

„Der Hinweis auf Ihre finanzielle Situation liefert einen vortrefflichen Einstieg in unser Gespräch, das nun einen durchaus offiziellen Charakter annehmen sollte. Sie traten im Juni 2002 bei uns ein und waren in den letzten beiden Jahren für das Haus als Finanzberater tätig. Für ein jährliches Salär von 55.000 Euro, wie ich Ihrer Personalakte entnommen habe. Zuzüglich Boni und Gratifikationen, die Ihnen im Schnitt noch einmal rund 40.000 Euro per Annum eingebracht haben. In Anbetracht Ihres Einsatzes und der daraus resultierenden respektablen Erfolge, halte ich es nunmehr für an der Zeit und für angemessen, Ihnen die entsprechende Wertschätzung von „Korman, Oggelthorpe & Finch“ für Ihr Engagement angedeihen zu lassen.“

Bigelow Tanner unterbrach seinen Monolog, um an seinem Cognac zu nippen.

„Wie Sie wissen, pflegt unser traditionsreiches Haus nicht die bedenklichen Gepflogenheiten der Branche, ihre Mitarbeiter in der Finanzdienstleistung gleich nach dem ersten Abschluss mit unangemessen hohen Boni in sechs- oder gar siebenstelliger Höhe zu überschütten. Wir sind der Meinung, ein solches Gebaren korrumpiert einen Mitarbeiter im Zweifelsfall viel zu leicht und verleitet ihn am Ende dazu, sein eigenes Interesse über das unserer Kunden zu stellen. Wer dagegen seine Bereitschaft unter Beweis stellt, sich für ein vergleichsweise bescheidenes Salär bei „Korman, Oggelthorpe & Finch“ ins Zeug zu legen, zeigt damit nicht zuletzt Loyalität und Weitblick. Wir sind in Ihrem Fall zu der Ansicht gelangt, dass die durch Ihr erfolgreiches Engagement belegte Loyalität mit einer deutlichen Verbesserung Ihres Einkommens vergütet werden sollte. Ab sofort verdoppeln sich Ihre jährlichen Bezüge auf 110.000 Euro.“

Tanner brach ab, um seine Worte wirken zu lassen. Norman Gerber hatte bei der Nennung der neuen Gehaltssumme sichtbar nach Luft geschnappt und einen ungebührlich großen Schluck seines Cognacs zu sich genommen. Er entschloss sich zu einem Strahlen, was ihm mit mehr Aufrichtigkeit gelang als alle anderen mimischen Anstrengungen geheuchelter Freundlichkeit, die er zur Schau getragen hatte, seit er dieses Büro betreten hatte.

„Was soll ich sagen, Sir? Ich bin sprachlos. Meinen aufrichtigen Dank. Ich werde als Gegenleistung meine Anstrengungen verdoppeln, um Sie nicht zu enttäuschen.“

„Das freut mich. Das freut mich. Sie werden sich künftig verstärkt dem Geschäft mit Derivaten widmen. Sie erhalten zu Ihrer Entlastung eine Gruppe von freischaffenden Untervermittlern für das Tagesgeschäft. Von deren Provisionen stehen Ihnen 30 Prozent zu. Ich müsste mich schwer in Ihnen täuschen, wenn es Ihnen nicht gelingen sollte, binnen Ihrer Jahresfrist ihr Einkommen zu verdreifachen.“

Die Männer standen auf, reichten sich die Hand und erhoben die Schwenker, die wie gläserne Luftballons über ihren linken Handflächen schwebten.

„Auf Ihren Erfolg und auf das weiterhin blühende Gedeihen unseres Hauses.“

Bigelow Tanner gelang es, Norman Gerber mit seiner pathetischen Stimmung anzustecken. Gerber hatte einen bedeutenden Schritt geschafft. Nicht nur wegen der erfreulichen Verbesserung seines Einkommens, sondern weil sich mit dem Einstieg in den Handel mit Derivaten neue Möglichkeiten boten, die er in jedem Falle nutzen wollte. Weniger zum Wohl von „Korman, Oggelthorpe & Finch“. Das ging ihm sonst wo vorbei. Bereits in jungen Jahren hatte Norman Gerber beschlossen, für den Rest seiner Tage ausschließlich das eigene Wohl im Auge zu behalten. Komme was da wolle. In dem Moment, als der letzte Tropfen des alten Cognacs seine Kehle hinabrann, bekräftige er den Vorsatz, diese Pläne konsequent in die Tat umzusetzen.

10. April 2014,11.30 Uhr

„Frukade oder Eierlikör?“

Rufus Kowalski hob den Kopf. Er hatte sich derart in die Personalakte von Norman Gerber vertieft, dass er nicht bemerkt hatte, wie einer der neuen Mitarbeiter seiner Kommission an seinen Schreibtisch getreten war. Kriminaloberkommissar Maximilian Keller hielt in der rechten Hand eine weiße Thermoskanne, die faden Kaffeegeruch verströmte. In der Linken eine gläserne mit schwarzem Tee, die einen intensiven Rauchgeruch verströmte. Lapsang Souchong, dachte Kowalski und schüttelte den Kopf.

„Sorry, war einer meiner schrägen Gags, die sowieso keiner kapiert. Ich meinte, hätten Sie gerne ’n Käffchen oder lieber’ne Tasse Tee? Guter Stoff aus meinem persönlichen Bestand“, zuckte Keller gelassen mit den Schultern.

„Vielen Dank. Ich bleib’ meiner Milch im Kühlschrank treu.“

Maximilian Keller drehte sich um. Rufus Kowalski hatte noch nie zuvor einen vergleichbaren Mitarbeiter, beziehungsweise Kollegen erlebt. Zumindest was die äußerliche Erscheinung anbelangte. Der Kommissar war vielleicht Mitte Dreißig und passte nach äußerlichen Kriterien zur Polizei wie eine Mozartkugel auf eine Pizza Diavolo.

Keller, den alle nur Max nannten und hinter seinem Rücken oft mit dem Spitznamen „Sad Max“ belegten, weil er wie die personifizierte traurige Gestalt auftrat, war klein, kaum größer als 1,65 Meter, schmächtig und allenfalls für einen schlecht eingeschenkten Zentner auf der Waage gut. Mit dicker Brille und einem Kopf, der im Verhältnis zu seiner zierlichen Gestalt viel zu groß wirkte. Trotz seiner jungen Jahre trug Maximilian Keller bereits eine Vollglatze. Nur ein schmaler Kranz dünner rotblonder Haare, der offensichtlich noch nie von professioneller Hand in Fasson geschnitten worden war, trennte den Schädel vom Hals.

So endet eine Haarpracht auf dem Kragen nur dann, wenn Mutti sie aus Gründen der Sparsamkeit persönlich mit der Nagelschere trimmt, hatte Kowalski gedacht, als ihn Viktor Korschinek mit seinem neuen Kollegen bekannt gemacht hatte. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn Keller sich bereits bei ihrer ersten Begegnung zu einer unverbrüchlichen Lebensgemeinschaft mit dem verehrten Fräulein Mutter bekannt hätte. Kowalski interessierte sich jedoch generell nicht die Bohne für die Lebensumstände seiner Mitmenschen. Er sah sich da in der Tradition Friedrich des Großen und dessen Wahlspruch „Suum Cuique“. Jedem das Seine. Was spielt es für eine Rolle, ob ein offensichtlicher Loser wie Keller mit 13 ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat, weil er davon träumt, von Meister Yoda persönlich zum Jedi-Ritter ausgebildet zu werden?

Eine Brille mit Gläsern, die dick genug waren, um Marsmännchen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, und ein selbstgestrickter dunkelbrauner Pullunder vervollständigten das äußerliche Klischee des Mamasöhnchens, Stubenhockers und Bücherwurms. Bei näherer Betrachtung passte zu Keller weniger das Bild eines Nerds. Er vermittelte vielmehr etwas Altmodisches, etwas, was ihn als Figur in einem Gemälde von Spitzweg qualifizieren konnte.

Rufus Kowalski sah Keller hinterher. Noch konnte er sich kein umfassendes Bild von seinem Assistenten machen. Er würde auf jeden Fall niemals den Spitznamen „Sad Max“ verwenden. Wer trank sonst schon Lapsang Souchong? Oder benutzte die Anrede „Frukade oder Eierlikör?“ So hatte der Moderator der kultigen Talkshow „Phettbergs Nette Leit Show“ des österreichischen Fernsehens Mitte der Neunziger seine Gäste begrüßt. Kowalski hatte die Show wegen des mega-schrägen Gastgebers Hermes Phettberg geliebt.

Den Hauptkommissar beschlich das Gefühl, als Vorgesetzter ein wenig Konversation in Gang setzen zu müssen, um das Eis zu brechen. Er musterte seinen neuen Assistenten wie ein Entomologe eine bislang unentdeckte Insektenart. Keller trug unter seinem Pullunder einen Rollkragenpullover. In einem Farbspiel, das Hundebesitzern von dem Moment an vertraut ist, in dem ihr vierbeiniger Freund erstmals einen ausgedehnten Dünnpfiff auf die Auslegeware in der guten Stube gelöst hat. Dazu eine formlose Hose aus einem formlosen Gewebe in einem formlosen Mausgrau, in deren Enden der Hosenbeine gestern noch jeweils eine Wäscheklammer gesteckt hatte. Kowalski rief seinem Assistenten, der wieder an seinem eigenen Tisch Platz genommen hatte und über Akten gebeugt war, zu: „Herr Keller, sagt Ihnen Charles Ponzi etwas?“

Keller hob den Kopf.

„Ponzi? Klar sagt mir der Name etwas. Er ist so etwas wie der Schutzheilige aller Nepper, Schlepper und Bauernfänger.“

Er stand mit seiner Tasse in der Hand auf und trat erneut an Kowalskis Schreibtisch. Ohne auf eine Aufforderung zu warten, ließ er sich auf dem Besucherstuhl nieder.

„Was wollen Sie über den Mann wissen?“

Einer spontanen Eingebung nachgebend, hielt Kowalski Maximilian Keller die Rechte hin.

„Wir sind nun Kollegen. Vereint in einem Büro und im immerwährenden Kampf gegen das Böse in dieser Welt. Lassen wir das mit dem ‚Sie‘. Mein Name ist Rufus.“

Eine tomatenrote Welle wogte über die pigmentarme Kopfhaut Maximilian Kellers. Kraftlos legte er seine zierliche, mädchenhafte Rechte wie einen kalten feuchten Waschlappen in die seines Vorgesetzten.

„Maximilian, aber alle nennen mich Max“, erklärte er.

„Gut, dass wir das geklärt haben. Ich will alles über Mister Ponzi wissen.“

Keller straffte sich und begann sachlich zu dozieren: „Ponzi hat den gewerbsmäßigen Betrug nach dem Schneeballprinzip quasi erfunden.“

„Also hohe Gewinne versprechen und die älteren Investoren mit den Einlagen der neuen Anleger bedienen?“

„Richtig. Charles Ponzi, wurde am 3. März 1882 im italienischen Parma geboren. Da Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Teobaldo Ponzi in der Welt des würzig geräucherten Schinkens, der seiner Heimatstadt über ihre Grenzen hinaus Berühmtheit verschafft hatte, wohl keinen Platz für sich finden konnte oder wollte, emigrierte er 1903 in die Vereinigten Staaten Mit umgerechnet zweieinhalb Dollar in der Tasche. Er versuchte sein Glück in der Gastronomie und begann seine Karriere mit dem amerikanischen Klassiker, als Tellerwäscher. Um auf der Karriereleiter zum Millionär ein paar Sprossen zu überspringen, versuchte er es mit verschiedenen Betrugsdelikten. Ponzi flog auf und fiel erstmals auf die Schnauze.“

Keller hüstelte. Der für ihn ungewohnt lange Monolog hatte seinen Mund ausgetrocknet. Er nippte an seinem Tee, räusperte sich und fuhr fort.

„1907 fand Ponzi in Montreal einen Job in einer Bank, die ein Landsmann namens Luigi Zarossi leitete. Dieser bot italienischen Einwanderern das Doppelte des üblichen Zinssatzes von drei Prozent für ihre Einlagen und beglich die Zinsen auf Kundennachfrage aus anderen Konten. Bevor die Polizei Zarossi kassieren konnte, hatte er sich bereits Richtung Mexiko in Sicherheit gebracht. Ponzi ließ sich dennoch vom Geschäftsgebaren seines ehemaligen Arbeitsgebers inspirieren und forcierte sein betrügerisches Engagement. Nach dem Prinzip ‚learning by doing‘. Und da auch in der Welt des professionellen Betrugs noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, landete Ponzi mehrfach im Bau. 1920 kam er schließlich wieder einmal aus dem Knast und versuchte sich mit dem Verkauf von Branchenbüchern und Katalogen über Wasser zu halten. Bevor sein Auftraggeber Pleite ging, erhielt Ponzi eine Anfrage nach einem bestimmten Katalog aus Spanien. Dieser Anfrage war ein internationaler Antwortschein beigelegt. Das Dokument, das damals für einen bestimmten Betrag bei einer jeweiligen nationalen Post gekauft werden musste, diente seit dem 19. Jahrhundert als Zahlungsmittel für den Wert einer Sendung – in diesem Fall ein Buch –, die über Landesgrenzen hinweg verschickt wurde. Sendungen per Nachnahme funktionierten damals mit unterschiedlichen Währungen nicht. Der Wert eines Antwortscheins war an die Währung des Landes gebunden, aus der der jeweilige Schein stammte. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verloren europäische Währungen gegenüber dem US-Dollar drastisch an Wert.

In Europa kostete spätestens nach Ende des Ersten Weltkriegs ein internationaler Zahlschein nur einen winzigen Bruchteil dessen, was sich beim Einlösen in den USA erzielen ließ. Dazu ein Beispiel: 1920 bezahlte ein Spanier für einen Schein, der in den Vereinigten Staaten sechs Cent wert war, gerade einen. Dass sich mit dem Handel dieser Scheine de facto nicht wirklich ein profitables Geschäft aufziehen ließ, lag an den viel zu langen Laufzeiten von Postsendungen zwischen verschiedenen Ländern oder gar Kontinenten. Darüber hinaus hatte die Bürokratie des internationalen Postverkehrs zwei Jahre nach Ende des Weltkriegs Hürden errichtet, die in der Praxis größere Geschäfte mit solchen Scheinen verhinderten.“

„Gut, aber wenn der Handel mit den Scheinen in der Praxis nicht funktionierte, wo war dann der Witz an der Sache?“, unterbrach Rufus ihn.

Keller räusperte sich einmal mehr, trank und ergab sich wieder seinem Redefluss, der beträchtlich an Schwung und Routine gewonnen hatte.

„Ponzi erkannte, dass niemand in seiner Heimat eine Vorstellung von den Problemen mit den Laufzeiten und bürokratischen Hürden hatte. Darum gründete er in Boston eine eigene Firma. Sein Geschäftsmodell: Er lockte Kunden mit dem Versprechen, diese Scheine in großem Stil in der alten Welt zu erwerben, und dann in den USA den entsprechenden Profit aus dem Differenzbetrag einzustreichen. Ponzi bürgte mit seiner ‚Security Exchange Company‘ für die professionelle Abwicklung. Für jeden investierten Cent fünf Cent als Gewinn zu erlösen – und das mit dem Handel von höchst offiziellen Papieren – überzeugte auch die ganz Schwachen in den Künsten der Arithmetik. Vor allem wenn’s die Menge machte. Auf dieser Grundlage entwickelte Ponzi sein Renditeversprechen für potentielle Investoren. Er versprach 50 Prozent Zinsen innerhalb von 45 Tagen für das angelegte Kapital und die Verdoppelung der Einlage für eine dreimonatige Anlage. Bestand tatsächlich ein Anleger auf die Auszahlung seines Gewinns, zeigte sich Ponzi vertragstreu und schüttete den Gewinn aus. Die gewaltigen Erlöse elektrisierten Anlieger förmlich. In der Regel ließen sie Kapital und Gewinne stehen. Alle 90 Tage eine Verdoppelung der ursprünglich investierten Summe? Das wollte sich niemand entgehen lassen.

Die Anleger rannten Ponzi im wahrsten Sinn des Wortes die Bude ein. Nach kürzester Zeit waren es bereits rund 40.000 Kunden. Hauptsächlich kleine Leute, die in vielen Fällen Haus und Hof versetzt hatten und die zur Not noch eine Hypothek auf das Vogelhäuschen aufnahmen, damit sich der Erlös innerhalb von drei Monaten verdoppeln konnte. Binnen weniger Monate hatte Ponzi 15 Millionen Dollar abgezockt. Nur zum Verständnis, ein neuer Ford T kostete damals in den USA keine 400 Dollar. Nach heutiger Kaufkraft betrug Ponzis Beute zwischen 300 Millionen und einer halben Milliarde Dollar.“

Maximilian Keller benötigte wieder eine kurze Pause, um zu trinken. Kowalski musste über den Stil von Kellers Erzählung innerlich schmunzeln. Ein Bulle mit Humor? Eigentlich so unwahrscheinlich wie Jungfer Grete als Feger vorm Freudenhaus. Bevor er seinen Assistenten ermuntern musste fortzufahren, sprach Keller weiter:

„Schnell summierten sich Ponzis Einnahmen auf tausende von Dollars pro Tag. Nach wenigen Monaten florierte das kleine Geschäft in guter Lage derart prächtig, dass es dem Unternehmer bis zu einer Million am Tag in die Kasse spülte. In mehr oder weniger kleinen Scheinen. Ponzis ‚Security Exchange Company‘ war in simplen Büroräumen untergebracht. Ohne Möglichkeit, große Bargeldsummen professionell zu lagern. Und schon gar nicht in Kubikmetern. Der Laden muss wie Onkel Dagoberts Geldspeicher ausgesehen haben. Die schiere Menge der Greenbacks stapelten sich meterhoch. Als Ponzi einen Kunden, der seine Gewinnauszahlung verlangte, spontan nicht bedienen konnte oder wollte, lenkte dieser aus Verärgerung das Interesse der Medien auf Ponzi. Immer mehr Kunden wollten daraufhin ihr Geld zurück, das der so rege Geschäftsmann auch in beachtlichem Stil auszahlte. Aber dann trat jene Institution auf den Plan, die Betrügern in 99 von 99 Fällen das Genick bricht.“

Kowalski hob fragend die Brauen, um die Kunstpause zu beenden, die Keller offensichtlich zur Steigerung der Spannung einlegte.

„Na das Finanzamt. Der Fiskus nahm Ponzis Vermögen unter die Lupe und kam zu dem Ergebnis, dass er bei seinen Umsätzen mindestens 160 Millionen Scheine angekauft haben musste. Tatsächlich waren nur ein paar Tausend im Umlauf. Im Büro fanden sich noch 1,5 von ursprünglich mindestens 15 Millionen Dollar. Damit hätte man sich’s 1920 auch noch ein bisserl nett einrichten können. Ponzi schloss den Saldo seiner ‚Security Exchange Company‘‘ mit 14 Jahren Knast ab.“

„Es gibt doch hoffentlich kein Happy End bei der Geschichte?“

„Nö. Nich wirklich. Nach der Entlassung setzte Ponzi auf ein weiteres, noch viel bekloppteres Pyramidenspiel. Er wechselte ins Immobiliengeschäft. In Florida fand er Land, das für 16 Dollar pro Hektar wohlfeil war. Ponzi parzellierte jeden Hektar in 23 Einheiten und verkaufte die einzelne Parzelle für zehn Dollar. Das machte so round about 1500 Prozent Profit in wenigen Tagen. Dieses Wunder der Amortisation, das die biblische Speisung der 5000 mit Fischsemmeln und Schoppenweinchen zum Taschenspielertrick degradierte, verleitete unseren Freund dazu, seine künftigen Anleger mit einem unglaublichen Renditeversprechen zu ködern. Ponzi versprach, jede Einlage von zehn Dollar binnen zwei Jahren in unvorstellbare 5,2 Millionen zu verwandeln. Was er seinen potentiellen Anlegern geflissentlich verschwieg: Seine Grundstücke lagen in einem Sumpfgebiet, das mehr oder weniger unter Wasser stand. Ohne die kurze Erfolgsgeschichte seiner ‚Security Exchange Company‘ auch nur im Ansatz wiederholen zu können, zog Ponzi nicht das große Los, kassierte keine Millionen und ging direkt in den Knast. Diesmal für sieben Jahre. 1934 deportierten die Amis ihn zurück nach Italien. Dort kam es in der Tragödie seines Lebens noch zu einem retardierenden Moment. Sowohl in Italien als auch in Amerika genoss Signore Ponzi eine breite mediale Verehrung, weil er trotz seiner zweifelhaften Methoden den amerikanischen Traum verkörperte. Ponzi hatte es ja im wahrsten Sinn des Wortes vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht. Seine Popularität imponierte sogar den italienischen Machthabern. Benito Mussolini persönlich brachte Ponzi wieder in Lohn und Brot. Der Duce bot ihm 1939 die Leitung der staatlichen Fluglinie ‚Ala Littoria‘ in Brasilien an. Durch den Krieg stürzte die kommerzielle Luftfahrt jedoch ab und Ponzi konnte sich für die nächsten drei Jahre nur mit Erpressung über Wasser halten. Er setzte seine Mitarbeiter, die Devisen schmuggelten, unter Druck und knöpfte ihnen Anteile ab.“

Keller hatte seine Tasse geleert und sah auf die Uhr. Er stand auf. Kowalski nickte.

„In Ordnung. Vielen Dank. Gehen Sie, sorry, gehst du in der Pause in die Kantine?“

„Ich denke schon.“

„Sag Bescheid, wenn du soweit bist, ich komme mit.“

Keller nickte und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück. Rufus Kowalski vertiefte sich wieder in Norman Gerbers Personalakte. Die Lektüre versprach spannender zu werden als erwartet. Dann hob er noch einmal den Kopf in Richtung seines Assistenten.

„Wie ist Ponzis Geschichte ausgegangen?“

Ohne seinen Blick vom Rechner abzuwenden, sagte Keller: „Ganz ohne Happy End. Ponzi verkam zum Sozialfall. In einem Krankenhaus für Arme starb er am 19. Januar 1949, blind und halbseitig gelähmt. Sein Ende formulierte quasi eine moralisch korrekte Metapher zum Thema ‚Verbrechen lohnt sich nicht!‘ Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Teobaldo Ponzi verfügte bei seinem Abschied aus dieser Welt über 75 Dollar aus dem Pensionsfond des brasilianischen Staates. Die deckten gerade so die Aufwendungen für seine Beerdigung.“

„Woher kennst du eine derartige Geschichte in so winzigen Details, als hättest du sie gerade erst auswendig gelernt?“

„Ich bin ein kleiner Freak. Fotografisches Gedächtnis. Bisschen Autismus, bisschen Asperger-Syndrom, bisschen Inselbegabung. Aber alles in nicht psychopathologisch relevanten Dosen. Sonst hätten mich die Bullen ja auch nicht genommen. Ich weiß, viele in diesem Laden nennen mich ‚Sad Max‘, weil sie mich für eine traurige Gestalt halten. Geht mir am Allerwertesten vorbei. Ab 4.30 Uhr wird zurückgelacht. ‚Mad Max‘ wäre nicht nur angemessener, sondern auch politisch korrekt. Also bedien dich bitte an der Auswahl meiner Spitznamen.“

10. April 2014, 18.00 Uhr

Rufus Kowalski beendete die Lektüre über Norman Gerber und dessen bislang aktenkundig gewordenen Missetaten. Die Fallakte umfasste tatsächlich rund zwei Dutzend gefüllte Ordner. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass er bereits eine Überstunde abgerissen hatte. Seine Milch war inzwischen warm geworden. Er leerte den Karton und warf ihn in seinen Papierkorb. Zu Gerber hatte er noch keinen Zugang gefunden. Kowalski hatte zu viel Zeit mit Kapitalverbrechen, mit Mördern, Päderasten, Entführern und anderen Tätern dieses Kalibers verbracht. Mit Menschen, deren geistige Konstitution ohne Ausnahme weit außerhalb jeder Norm funktionaler sozialer Kompatibilität angesiedelt war, die als eine unverzichtbare Voraussetzung für das reibungslose Zusammenleben der Menschen in einer komplexen, modernen Gesellschaft galt. Die Spezies von Verbrechern, wie sie Norman Gerber repräsentierte, verfügte offensichtlich über eine andere geistige Konditionierung. Eine, die für Hauptkommissar Kowalski neu und rätselhaft war. Dieser Gerber, der bei keiner seiner Straftaten je das geringste Tröpfchen Blut vergossen, nie eine Hand gegen einen Mitmenschen erhoben, nie etwas Gefährlicheres als Tatwaffe benutzt hatte, als einen teuren Füllfederhalter, blieb für den Ermittler ein Buch mit sieben Siegeln.

Wie tickt einer, der bei seinen Vergehen weniger physische Gewalt ausübt als ein kleines Kind, das sein Kuscheltier aus Versehen auf den Friedhof im Garten unter dem Fliederbusch liebkost hat? Einer, der auf der anderen Seite mit seinem munteren Treiben eine Schadenssumme verursacht hat, die alle Bankräuber der Welt zusammen in einem Jahr nicht schaffen? Welche Welle der Verheerung erzeugt Gerbers Tätigkeit tatsächlich, wenn sie auf seine Opfer trifft? Eines ist sicher: Einer wie Gerber funktioniert im Kopf anders als jemand, der Kinder verschleppt, foltert, missbraucht, tötet und im Wald verscharrt. Kowalski sah zu seinem Mitarbeiter. Max kauerte immer noch hinter dem Schirm seines Rechners.

„Und, Herr Kollege, kein Feierabend?“, versuchte Kowalski ein Gespräch in Gang zu bringen. Das gemeinsame Mittagessen war eher einsilbig verlaufen. Die einzige Erkenntnis, die Rufus Kowalski über seinen Mitarbeiter gewonnen hatte, war Maximilian Kellers Vegetarismus. Was sich nicht wirkliche als Überraschung erwiesen hatte. Somit war Keller dazu verurteilt, sich mittags in der Kantine von Beilagen zu ernähren. Einmal Bockwurst mit Nudelsalat. Aber bitte ohne Bockwurst. Pfui Deibel!

„Nö. Ich bin noch nicht durch.“

„Sitzt du noch am Gerber-Fall?“

„Im Prinzip ja. Im Moment muss ich allerdings noch statistischen Kram für den Jahresbericht zusammentragen“, erklärte Max.

„Gerber hat nach Stand der Dinge ungefähr 30.000 Kunden über den Tisch gezogen. Wie kommt es, dass bislang kaum ein gutes Dutzend Anzeigen gegen ihn vorliegen? Und dabei handelt es sich hauptsächlich um Opfer, die kleine Beträge aus ihrem hart und ehrlich Erspartem verloren haben“, grübelte Rufus.

„Die meisten Anleger, die sich sechs ihrer fünf Sinne durch die Renditeversprechen von Ponzi und seinen Freunden vernebeln lassen und auf sie reinfallen, haben Schwarzkohle eingesetzt. Wenn diese Investoren feststellen, dass sie gelinkt wurden, haben sie gleich zweimal die Arschkarte gezogen. Sie können es den kleinen Strolchen nicht mit einer saftigen Anzeige heimzahlen, weil sie dann selbst wegen Steuerhinterziehung dran sind. Bei Beträgen ab einer halben Million ist das kein Kavaliersdelikt mehr. Nicht einmal, wenn du ein zockender Wurstmaxe bist, der einen europäischen Spitzenclub im Fußball geleitet hat. Also schweigt der Kenner und kotzt eine Weile lang mit festem dickem Strahl.“

Max hatte seinen Blick nicht von seinem Bildschirm gewandt.

„Und wie können so viele Jungs und Mädels derartige Summen an Schwarzgeld ziehen?“, wollte Kowalski wissen.

Keller hob den Kopf, runzelte die Stirn und blickte seinen Vorgesetzten wie einen Pubertierenden an, der sich gerade danach erkundigt hat, wo denn eigentlich der Klapperstorch und der Weihnachtsmann wohnen.

„Wohl während der Fortbildung für die Wirtschaftsschnüffler ein paar Nickerchen zu viel gemacht, wa? Das Erzeugen von Schwarzgeld ist eine der kreativsten Tätigkeiten, denen sich ein werktätiger Mensch widmen mag. In den Gerber-Unterlagen findest du zum Beispiel die Akte eines Unternehmers aus Süddeutschland. Ein besonders einfallsreicher Beitrag zur Schwarzgeldwirtschaft. Die Firma stellt Hochgeschwindigkeitsfräsen her, hat nebenbei mit Garantieschwindeleien ein schwarzes Milliönchen gefördert und bei Gerber in den Sand gesetzt. Gerbers Beschiss hat den Unternehmer allerdings so angefressen, dass er den Ärger für die Steuerhinterziehung auf sich genommen hat, um Gerber eins überzubraten.“

„Garantieschwindeleien?“

„Ganz einfach. Der Maschinenbauer verkauft vier seiner Fräsen für jeweils zwei Millionen Euro in die Schweiz. Beispielsweise an einen Hersteller von Teilen für Präzisionsuhren. Nach einem knappen Jahr macht eines dieser Wunderwerke die Grätsche. Der Kunde beansprucht Garantieleistungen. Der Maschinenbauer überweist zwei Millionen Euro in die Schweiz, die er natürlich als Betriebskosten geltend macht. In Wirklichkeit arbeitet das Maschinchen jedoch so, wie das von einem Erzeugnis „Made in Germany“ erwartet werden darf. Sein Schweizer Partner teilt die zwei Millionen und jeder bunkert eine auf einem Nummernkonto. Voilà!“ Max erzählte, während er unverändert auf den Schirm starrte und seine zehn Finger über die Tastatur flogen.

Kowalski war fasziniert. Er nippte an der Teetasse, die ihm der Kollege angeboten hatte und verzog das Gesicht wegen des intensiven Rauchgeschmacks des Lapsang Souchong.

Die Tür des Büros platzte förmlich auf. Ein Kollege, den Kowalski noch nicht kannte, steckte seinen Kopf rein und rief ohne Gruß: „Mensch, Keller, mach hinne, ich will deinen Bericht mit den statistischen Daten unter allen Umständen morgen früh auf dem Schreibtisch haben!“

„Und ich will auf der Straße mit Arnold Schwarzenegger verwechselt werden, einen sonnenblumengelben Ferrari fahren und ein Date mit Eva Padberg. Bei dem wir uns in einer riesigen Wanne voll Krautsalat wälzen und einmal durch das komplette Kamasutra vögeln!“

Der Kollege in der Tür glotzte blöd und zog sich zurück. Rufus Kowalski musste grinsen. Max hatte für seine schlagfertige Antwort, die wie aus der Pistole geschossen gekommen war, keine Miene verzogen oder gar seine Arbeit unterbrochen. Der Hauptkommissar ging auf Max zu und legte die Hand auf die Schulter seines Assistenten.

„Du machst sofort Feierabend. Das ist ein dienstlicher Befehl. Der Wichser kann warten.“

„Gebongt. Wie heißt es so schön: ‚Wer wichst, wächst.‘ Sehe ich ja an meinen Neffen. Gerade 14 und 15 und beide schon fast eins neunzig groß. Gehen wir noch’n Bierchen zischen? Ich bin mit dem Rad da.“

„Einen bröseln ja. Bierchen nein“, sagte Kowalski.

Max sah Kowalski fragend an.

„Religiöse oder ideologische Einwände gegen die allgegenwärtigen, fein gehopften, bewährten Tröster niederer wie höchster Stände? Angst, dass dir die fiesen kleinen Kalorienchen in deinem Schrank die Klamotten wieder ein bisschen enger nähen? Kann ich mir aber eher nicht vorstellen. Du hast ja wirklich so gut wie nichts auf den Rippen.“

„Nö. Ich bin ein Säufer“, konterte Rufus unverblümt.

Max zeigte Verblüffung.

„Alkoholiker? Du?“

„Aber so richtig. Das volle Programm. Ich bin zwar seit genau 13 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen trocken, aber Saufen ist nun mal eine Suchtkrankheit und Suchtkrankheiten sind grundsätzlich nicht heilbar.“

„Scheißele, Herr Eisele, wie unsere Kollegen aus Stuttgart ein solches Schicksal kommentieren würden.“

Kowalski lachte.

„Kein Grund, sich einen Kopf zu machen. Ich hab’s im Griff. Heute auf jeden Fall. Du hast doch den gesamten Gerberkram gelesen?“

„Jou!“

„Und sicher in deinem fotografischen Gedächtnis abgespeichert?“

„Jou!“

„Dann geb ich jetzt einen aus und du verklickerst mir morgen die wichtigsten Details. Du kannst gar so wunderbar erzählen.“

„Ja Herr, armer Sméagol wird alles tun, den Herrn auf dem richtigen Weg nach Mordor zu führen. Armer Sméagol, guter Sméagol. Lasst uns jetzt gehen. Schnell, schnell! Dürfen keine Zeit verlieren“, zitierte Max, während er sich in eine Cordjacke zwängte, die farblich ganz zauberhaft mit seinem Rollkragenpullover disharmonierte. Kowalski musste grinsen. Max war ihm inzwischen fast sympathisch geworden. Und das innerhalb eines knappen Arbeitstags. Darüber hinaus war er auch noch ein Filmfan. Guter Sméagol! Kowalski rief sich die Figur von Gollum, beziehungsweise Sméagol aus „Der Herr der Ringe“ vor Augen. Und plötzlich war ihm schlagartig klar, an wen ihn sein neuer Assistent die ganze Zeit erinnert hatte.

11. April 2014, 20.00 Uhr

Dimitri Fjódorowitsch Tschernjatinski schob den rechten Ärmel seines Jacketts zurück und ließ den Blick wohlgefällig auf seiner Uhr ruhen. Weniger, um die Zeit zu prüfen und damit seinen Unmut über die Unpünktlichkeit seines Gastes zu nähren, der ihn seit nunmehr zehn Minuten warten ließ, als vielmehr aus Stolz über seine jüngste Errungenschaft.

Gestern, unmittelbar vor seiner Abreise nach Hongkong, hatte ihm sein Agent in St. Petersburg die neue Patek Philippe übergeben. Eine Uhr, so herausragend exklusiv wie sein Bugatti Veyron Super Sport unter den Automobilen. Oder seine „118 wallypower“, die im Yachthafen von Cannes vor Anker lag. Nicht irgendeine Yacht. Die ultimative Yacht. Bei der Uhr handelte es sich um eine 5002 P „Sky Moon“ in Platin. Mit zwölf Komplikationen. Die Schweizer Manufaktur fertigte nur zwei dieser Uhren pro Jahr. Für die Wartezeit, die zwischen sechs und acht Jahren betrug, war der 59-jährige russische Unternehmer viel zu ungeduldig gewesen. Darum hatte er weit mehr als das Doppelte der rund eine Million Euro, die die Uhr normalerweise kostete, bezahlt. Ein Angebot, das der Interessent an der Spitze der Warteliste nicht ablehnen wollte. Käufer solcher Pretiosen erwarben derartige Kostbarkeiten gemeinhin für ihre Sammlung. Um unangetastet in Tresoren, auf unablässige Wertsteigerung zu warten. In den Augen von Dimitri Fjódorowitsch Tschernjatinski waren diese Sammler Idioten. Eine Uhr war ein Gebrauchsgegenstand, egal wie viel sie gekostet hatte. Deshalb umschmeichelte das handgenähte Armband aus schwarzem Krokodilleder nun sein rechtes Handgelenk.

In die Betrachtung seines neuen Schatzes vertieft, hatte Tschernjatinski nicht bemerkt, wie sein Gast an den Tisch getreten war. Als der Russe aufblickte und die eindrucksvolle Gestalt erkannte, die ihm gegenüberstand, verlor er augenblicklich den Groll über die Verspätung und begann zu strahlen. Er sprang auf, rannte um den Tisch herum und umarmte den Ankömmling. Der fühlte sich durch den unerwarteten Gefühlsausbruch keineswegs kompromittiert und erwiderte die Umarmung mit gleicher Herzlichkeit. Die zierliche Chinesin, die den neuen Gast an den Tisch des Russen geführt hatte, verzog keine Miene, als sich die zwei Herren, die sie jeweils um beinahe zwei Köpfe überragten, expressiv – und in jeglicher Hinsicht unangemessen – begrüßten. Schreckliche Gweilos, dachte sie. Weiße Teufel.

Die Männer lösten sich aus ihrer Umarmung. Dimitri setzte sich und wies seinem Gast mit einer ausladenden Geste den leeren Platz zu.

„Ansgar, mein alter Freund. Es ist mir eine Freude, dich nach so langer Zeit so wohl und gutaussehend wiederzusehen.“

Dr. Dr. Ansgar D. Burmeester lachte und bewunderte einmal mehr das makellose Deutsch, das der Russe beherrschte. Nur das harte „r“ verlieh seiner Aussprache einen unverwechselbaren Akzent. Der Anwalt beließ es bei einem Nicken als Antwort.

„Das freut mich. Ich hoffe, du bist mit diesem Treffen hier im ‚Felix‘ einverstanden. Hast du noch ein vernünftiges Zimmer hier im ‚Peninsula‘ bekommen? Mein Sekretariat hatte deine Buchung nämlich vermasselt. Ich kann mich auf niemanden verlassen. Ach, was waren das für herrliche Zeiten, im 18. oder 19. Jahrhundert, als es meinen Ahnherren noch erlaubt war, unbotmäßige Leibeigene persönlich mit der Nagaika zu züchtigen. Tempus fugit.“

„Natürlich hat das mit der Reservierung noch geklappt. Kein Problem. Die Reise war überaus angenehm. Ein Flug in der First Class mit Cathay Pacific ist immer ein bisschen wie Schweben auf Wolke Sieben und nicht zuletzt der Limousinenservice dieses Hauses vom Flughafen nach Kowloon mit dem obligatorischen Rolls ist immer wieder etwas Besonderes.“

Burmeester lächelte die Kellnerin an.

„Für mich bitte eine Bloody Mary. Hot and spicy.“

Er wandte sich an seinen Gastgeber.

„Hast du mit der Bestellung auf mich gewartet? Ich bitte übrigens, meine Verspätung zu entschuldigen. Mein Anzug hatte nach der Reise eine Renovierung mit dem Bügeleisen nötig und dadurch habe ich mich verspätet.“

Der Russe nickte und beschied der Kellnerin in ihrer eng anliegenden schwarzen Robe aus Seide, mit dem langen Schlitz über dem rechten Bein: „Wie immer.“

Dimitri trank mit Ausnahme der Mahlzeiten nur Wodka. Am liebsten die Sorte „Imperial“. Pur, ohne Eis und zimmerwarm. Auf Nachfrage antwortete er mit dem Hinweis, er sei trotz seines milliardenschweren Vermögens im Grunde seines Herzens ein einfacher russischer Bauer, ein Kulak, geblieben. Was pure Koketterie war. Bei den Tschernjatinskis handelte es sich um ein uraltes russisches Fürstengeschlecht. Der Deutsche hätte sofort eine Flasche Petrus, Jahrgang 63, darauf gesetzt, dass kein Tschernjatinski innerhalb der letzten 20 Generationen auch nur eine Nacht in einer Bauernkate verbracht hatte. Nicht einmal während und nach der Revolution ab 1917, als sich die meisten Mitglieder der Familie rechtzeitig mit einem Großteil ihres Vermögens in ihre dezenten Residenzen an der Cote d’ Azur abgesetzt hatten. Großfürst Nikolai Sergejewitsch, der Großvater von Dimitri Fjódorowitsch hatte dabei den harten Weg gewählt. Er hatte bis 1920 im russischen Bürgerkrieg als General gegen die Bolschewisten gekämpft. Der Gefangennahme, Folterung und Exekution war Nikolai Sergejewitsch Tschernjatinski in letzter Sekunde durch die Hilfe von Romas entgangen, die ihm mit ihren internationalen Verbindungen geholfen hatten, sich zum Rest seiner Familie nach Südfrankreich durchzuschlagen.

Die Getränke erschienen wie von Zauberhand durch die nahezu unbemerkbar agierende Kellnerin auf dem Tisch. Beide Männer prosteten sich mit einem „Nastrowje!“ zu, tranken und wandten sich der Fensterfront zu. Um punkt 20 Uhr flammten an den Fassaden der größten Gebäude entlang der Küstenlinie präzise choreografierte Lichtkaskaden auf. Helle, dünne Linien aus grünem Laserlicht, die scharf gezogen kilometerweit zuckten, teilten die Schwärze des Nachthimmels in geometrische Strukturen auf.