6,49 €

Mehr erfahren.

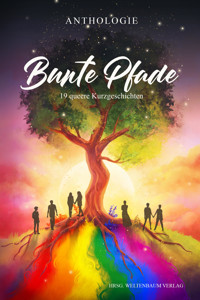

- Herausgeber: Weltenbaum Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

19 Autor*innen,19 queere Geschichten – Romance, Fantasy und mehr. Doch eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind bunt. Leselänge pro Geschichte ca. 30-40 Minuten. Love, Peace and Christmas – Eileen Stortz Das Blau des Himmels – Daniela Domidian Mission Love – Andrea Zimmermann Der Schatz der Weltmächte – Karolina Stauber Regenrendezvous – Kai C. Moore Freistoß fürs Herz – Celine Bonitz No Sleep for the Wicked – Nancy Karter Jungle Drum – Silke Katharina Weiler 175er – H. Quinn Sounds Gay I'm in – Katharina Licht Der Garten der Sterne – Anke Mückenheim Vielleicht verliebt – L. Mattis Zwischen den Welten – C. noxx Herzensmelodie – Kristin M. Fox Das Versprechen - Jessica Graves Latebloomer, Neverbloomer – Annika Richter Your Heart is my Throne – Talea Hale Blaue Blitze – Saskia Rönspies Darkness – Christian Ora

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

WELTENBAUM VERLAG

Vollständige Taschenbuchausgabe

06/2025 1. Auflage

Bunte Pfade – Anthologie

© by Weltenbaum Verlag

Egerten Straße 42

79400 Kandern

Umschlagillustration: Fabienne Zwicker-Aeon of cold

Umschlaggestaltung: © 2023 by Magicalcover

Druck: CreativWorkDesign

Lektorat/Korrektorat:

Julia Schoch-Daub / Feder und Flamme Lektorat – Hanna Seiler – Jasmin Rotert – Andrea Zimmermann – Mary Bee Lektorat

Buchsatz: Giusy Amé

ISBN 978-3-69067-018-0

www.weltenbaumverlag.com

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

ANTHOLOGIE

19 queere Geschichten

Vorwort

Liebe*r Leser*in,

diese Anthologie enthält Geschichten aus den Genres,

Romance, Fantasy und mehr.

Wichtig! Sollte eine Geschichte über Content Notes verfügen, werden diese direkt am Anfang der Geschichte vermerkt.

Love, Peace and Christmas – Eileen Stortz

NA-Romance

Mit dem Löffel kratze ich den restlichen Cappuccinoschaum in meiner Tasse zusammen und schiebe ihn mir in den Mund. Ich schiele am Nachbartisch vorbei zur Theke hinüber. Die violetten Kunstblumen, die wie sonst daneben hängen, tragen seit einigen Wochen Früchte: winzige, goldene Weihnachtskugeln. Die Kellnerin mit dem schwarzen Haar ist nicht zu sehen. Sie bedient heute allein im Café, und aus dem hinteren Raum tragen Stimmen zu mir herüber. Ich habe es sowieso nicht eilig.

Vor der riesigen Fensterscheibe, die vor Lichtgirlanden geradezu blendet, wirbeln Schneeflocken durch die Straßen Edinburghs. Auch das noch. Obwohl mich die Kälte hier nicht erreicht, zurre ich meinen Schal fester. Dabei bringe ich einen seiner Quasten gefährlich nah ans Feuer des kleinen Adventskranzes auf dem Tisch. Drei Flammen tanzen um die Wette. Bald.

»Bist du fertig?« Die Schwarzhaarige steht plötzlich vor mir mit einem Tablett in der Hand und einer steilen Falte auf der Stirn. Sie sieht immer so aus. Ich glaube, sie hat mich noch nie angelächelt, obwohl ich fast jeden Tag vor der Uni im ›Love, Peace and Coffee‹ auftauche. Und manchmal auch danach. Ich könnte gar nicht genau sagen, warum. Hauptsächlich wegen der Atmosphäre, nehme ich an. Ich liebe den Kaffeeduft, die Betriebsamkeit der Straße, die ich von meiner Nische aus beobachten kann, und das Gefühl, nicht ganz allein in dieser Stadt zu sein.

»Ich würde dann gern zahlen.«

Sie schnappt sich meine Tasse, deren Form und Goldrand mich an die ›Die Schöne und das Biest‹ erinnern. Wenn ich ihr noch Augen malen würde und einen Mund ... »Gut. Ich komme gleich wieder.« Und schon ist sie mit Tassilo verschwunden. Nur eine Wolke Apfelduft bleibt neben mir hängen.

Seufzend starre ich auf die roten Wachsspuren im Tannengrün des Kranzes. Ich werde meine Vorlesungen besuchen. Noch fünf Tage lang. Und dann werde ich meine Koffer packen und nach Hause fliegen. Zu meinen Eltern und meiner doofen kleinen Schwester, die ich über alles liebe. Und zu meiner Katze Minnie, die wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Immerhin war ich schon über drei Monate nicht mehr in Deutschland. Für jemanden, der am liebsten jedes Wochenende heimfliegen würde, eine ganze Menge Zeit.

Die Kellnerin kommt zurück und kassiert mein Frühstück mit angehobenen Brauen ab.

Ja, verdammt. Ich gebe hier zu viel Geld aus. Freu dich doch darüber. Ich schenke ihr ein Lächeln, das sie nicht erwidert, schiebe mich von der Bank und stülpe die Mütze über meine Locken. Wenn ich nicht zu spät zu ›Philosophy of Virtual Worlds‹ kommen will, werde ich rennen müssen.

Piep piep piep pi- mit eiserner Faust würge ich den Wecker ab. Meine Lider sind schwer wie Blei. Verdammter Mist und ich bin jetzt schon zu spät. Stöhnend wälze ich mich vom Bett. Kaum treffen meine Zehen auf das arschkalte Parkett, bin ich versucht, den ganzen Aufstehakt zu revidieren.

Ich stolpere zu meinem Schreibtisch, auf dem der Grund ausgebreitet liegt, aus dem ich es gestern schon wieder nicht pünktlich ins Bett geschafft habe: das halbfertige Modell von Captain Hooks Schiff ›Jolly Roger‹.

Oh, scheiße. Natürlich habe ich vergessen, das Döschen mit der schwarzen Farbe zuzudrehen. Der Pinsel liegt daneben, seine Borsten ein verkrustetes Trauerspiel. Rasch stelle ich ihn ins Wasserglas.

Das Display meines Smartphones leuchtet zwischen Krepp und Skizzenpapier auf, weil irgendwer mir einen Snap geschickt hat, und wirft mir vorwurfsvolle Leuchtziffern entgegen. »Ich bin ja schon unterwegs!«

Immer noch barfuß tapse ich aus dem arschkalten Schlafzimmer über den arschkalten Flur ins arschkalte Bad. Winter wird nie mein Freund werden, da können sich Frosty, Rudolph und Claus noch so große Mühe geben.

Im fleckigen Spiegel begegne ich einem Gesicht, das Schönheitsschlaf nötiger hätte, als meine Füße Socken. Und ist das Kleber in meinem Haar? Ich zwirble die braunen Strähnen auseinander. Tja, es nützt alles nichts. Jetzt muss es bei einer Katzenwäsche bleiben, wenn ich nicht auf meinen Kaffee verzichten will. Und das möchte weder ich noch jeder andere Mensch, der die Freude hat, heute mit mir zu interagieren. Die Zeit für ein Kreuzchen im Kalender nehme ich mir dennoch. Dienstag, der 19. Dezember. Noch vier Tage.

Im Laufschritt brauche ich nur drei Minuten zum ›Love, Peace and Coffee‹. Trotzdem wird es heute knapp. Auf halber Strecke beginne ich, in meinem Rucksack nach dem Geldbeutel zu wühlen, wobei sich eine Laufmasche meines Handschuhs mit dem Reißverschluss verhakt.

Schweiß sammelt sich am Saum meiner Mütze, ich reiße und zerre und befreie den Handschuh. Dabei gleitet mir der Rucksackgurt endgültig vom Arm und das Ding plumpst auf den Bürgersteig. Das kann doch nicht wahr sein! Zu dumm zum Leben.

Ich seufze auf, reiße die Tasche hoch, wirbele herum – und pralle geradewegs gegen einen Passanten. »Entschuldigung!« Ich rücke meine Mütze zurecht.

Die Person vor mir wendet sich um und starrt mich aus verquollenen Rehaugen an. Huch, die kenne ich doch! Schwarze Haare, Sommersprossen, nur die Falte zwischen den Brauen fehlt. Als sie mich mustert, taucht sie wieder auf. Meine Barista zieht die Nase hoch.

Ich räuspere mich. »Ähm ... Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Alles in Ordnung?«

Die Falte vertieft sich. Ohne ein Wort wendet sie sich um. Erst jetzt sehe ich das Chaos neben ihr auf dem Boden. Holzsplitter und Keramikscherben zwischen Streusalz. Daneben eine verdreckte Plastiktüte, aus der ein winziger Arm herausragt. Ach du scheiße! Meine Hände werden feucht. »War ich das? Es tut mir so –«

Sie fährt herum und blitzt mich durch einen Tränenschleier an. »Nein. Mir ist die Tüte runtergefallen und dieser Son-of-a-bastard-sucker ist einfach drübergefahren! Er hat sich nicht einmal umgedreht!« Sie wirft die Arme in die Luft, und ihre Haare hängen wirr um ihr Gesicht. Ein bisschen irre sieht sie schon aus, aber obwohl ich ihr seit Monaten beim Frühstücken über den Weg laufe, ist sie mir jetzt zum ersten Mal sympathisch.

Ich knie mich hin und betrachte die Fahrradreifenspur, die sich quer über die Tüte zieht. Mit den Fingerspitzen lupfe ich den Rand. »Ist das ein Puppenhaus?«

Sie schnaubt ein Schnauben, auf dessen Durchschlagskraft ich augenblicklich neidisch bin. »Das war ein Puppenhaus. Für meinen Bruder. Zu Weihnachten.« Sie hockt sich neben mich. Ihre Unterlippe zittert.

Sie greift in die Tüte und holt eine kleine Figur mit Latzhose und braunen Wollhaaren heraus. »Das ist noch übrig. Und der verfluchte Hund.« Sie winkt mir damit zu. »Das war mein letztes Erspartes. Ich kann mir kein neues leisten!« Ihre Mundwinkel zucken.

Oh, scheiße, gleich heult sie los. Ich kann sie so verdammt gut verstehen. Wenn das mit meinem Piratenschiff passiert wäre, hätte ich mich längst in Tränen aufgelöst. Obwohl ich selbst oft genug eine bin, habe ich keine Ahnung, wie ich mit weinenden Frauen umgehen soll.

Da durchzuckt mich ein Geistesblitz und schneller, als mein Verstand mich bremsen kann, brabble ich: »Wir bauen ein neues! Ich hab lauter so kleine Tiere zuhause, da machen wir eine Farm draus!« Was rede ich denn da? Ich kenne sie doch überhaupt nicht!

Sie starrt mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle, und ich könnte ihr nicht einmal widersprechen. »Modellbau ist mein Hobby. Ich mache das professionell! Gut, semiprofessionell vielleicht.«

Ihr Brauenspiel macht mich nervös. Glaubt sie mir nicht? Weil ich gerade so schön dabei bin, plappere ich einfach weiter: »Heute Nachmittag hätte ich Zeit. Dalkeith Road 4. Gegenüber der Kirche und über dem Bottleshop. Rote Wand, blaue Tür, oberste Klingel.«

Habe ich gerade eine völlig Fremde in meine Wohnung eingeladen? Ich rapple mich hoch. »Ich bin übrigens Julia.« Meine Hand streckt sich von allein aus.

Sie greift danach und lässt sich von mir auf die Füße ziehen. »Bonnie«, sagt sie sehr langsam. »Meinst du das wirklich ernst?«

Ich blinzle hektisch. Tue ich das? Hab ich jetzt noch eine Wahl? »Klar! Wenn du ... Also, wenn du möchtest, gern.« Ich nicke zu der Tüte in ihrer Hand.

Sie folgt meiner Geste. Über ihr Gesicht zucken mehr Emotionen als ein Dalmatiner Punkte hat. »Dann bis … später?« Sie legt den Kopf schief, ihre Haare fallen zur Seite wie Morticia Addams Brautschleier und ein Grübchen bohrt sich in ihre linke Wange.

Ich nicke. Halte ich immer noch ihre Hand? Wie schimmliges Brot lasse ich sie fallen. »Bis dann!« Auf wackligen Beinen mache ich mich auf den Weg zur Uni. Erst an der nächsten Ecke bemerke ich, dass ich meinen Kaffee vergessen habe. Wow. Es gibt wirklich für alles ein erstes Mal.

Die Klingel schellt und ich springe auf wie ein Huhn vom Blitzableiter. Ich stapfe durchs Zimmer, vorbei an Kisten und Töpfen und Tuben. Alles bereit. Verdammt, ich hätte schwören können, dass sie es sich anders überlegt. Wer ist denn so bescheuert und nimmt die Einladung einer völlig Fremden an? Zum Modellbau! Ich fahre mir durch die Mähne und zerstöre alles, was Dusche und Kamm zu retten versucht haben. Egal. Mit zittrigem Finger betätige ich den Summer.

Bonnie tritt ein. Sie sieht von den kahlen Wänden im Flur zu meinen Klamotten: das weiße Malershirt und die Jeans mit mehr Flecken als die Milchstraße höchstselbst. Sie dagegen trägt den blutroten Mantel von heute Morgen und einen kunterbunten Schal. »Wohnst du hier allein?«

Ich nicke. »Meine Familie lebt in Deutschland. Ich mache ein Auslandsjahr.« Ich lotse sie in mein Schlaf- und Arbeitszimmer. »Die Jacke kannst du aufs Bett legen. Ich dachte, wir nutzen diese Pressholzplatte als Untergrund?« Ich deute auf das Brett am Boden.

Ihr Blick gleitet über Pinsel, Kunstbaumblätter und Farbspachtel und bleibt schließlich an der ›Jolly Roger‹ hängen. Ihre Brauen heben ab. »Hast du das gebaut?« Sie tritt an den Schreibtisch und betrachtet mein Werk.

»Das ist für meine kleine Schwester.« Meine Wangen glühen.

»Wow!« Bonnie fährt zu mir herum und schenkt mir zum allerersten Mal ein Lächeln. Es trifft mich wie ein Kanonenschuss.

Heiliger Heißkleber! Mein Herz stolpert wie ich über meine Pantoffeln, als ich zu ihr gehen will.

»Ich muss zugeben, dass mich dein Angebot skeptisch gemacht hat und ich nur aus der Not heraus hergekommen bin. Aber das ist gut!« Sie zeigt auf das Schiff. »Wenn unsere Farm nur halb so schön wird, ist Sashas Weihnachten gerettet!« Sie streift Mantel und Schal ab und wirft sie aufs Bett. Aus ihrer Tasche zieht sie die Überbleibsel ihres Puppenhauses: das Männlein, den Hund und einen Teil des Dachs. »Können wir damit arbeiten?«

Ich grinse sie an und lasse mich im Schneidersitz zu Boden sinken. »Warts ab.«

Normalerweise liebe ich am Modellbau vor allem, dass ich es für mich allein tun kann. Jetzt jedoch gefalle ich mir in meiner Rolle der Bastellehrerin ziemlich gut.

»Kunstrasen?« Bonnies Augen werden rund.

»Für vor dem Haus, dachte ich.« Ich winke mit der Rolle. »Und aus den Zahnstochern kannst du einen kleinen Steg kleben, wenn du magst. Über den Teich?« Ich drücke ihr Tüte und Heißklebepistole in die Hand und kann ein Grinsen nicht unterdrücken.

Sie sieht mich an, als wäre jetzt schon Weihnachten. »Du bist der Wahnsinn!«

Hui! Hitze schießt mir in die Wangen, und stotternd erkläre ich ihr, wie sie die Pistole benutzen soll.

Zehn Minuten später stupst sie mich mit dem Ellbogen in die Seite und unterbricht mich beim Hochziehen der Hausmauern. Mit der Linken umklammert sie die Pistole, die Finger ihrer Rechten sind in einem Klebenetz gefangen und der Steg dazwischen weist eine interessante Wölbung auf.

Ich lege den Kopf schief. »Vielleicht wird es doch eher eine Brücke.«

»Hey!« Sie lacht und zielt mit der Klebepistole auf mein Gesicht.

Ich reiße die Hände hoch. »Nicht schießen! Das Zeug brennt höllisch in den Augen!«

»Erfahrungsgemäß?« Das Grübchen in ihrer Wange vertieft sich, und ich unterdrücke ein Seufzen. Ich wünschte, ich sähe so hinreißend beim Basteln aus wie sie.

»Jetzt zeig halt mal her.« Zögernd umschließe ich ihre Hand, um den Brückensteg daraus zu befreien. »Wollen wir sehen, was da noch zu retten ist«, murmele ich gegen den Puls in meinen Ohren an und bin mir ihres Blickes vollkommen bewusst.

»Gefällt es dir?«

Ich fahre zusammen. »W– was?« Ich lasse ihre Hand los, als hätte ich mich verbrannt.

»Das Auslandsjahr, meine ich.« Ein Lächeln trägt ihre Stimme. Mit der verkrusteten Stegbrücke in der Hand lehne ich mich zurück und atme möglichst unauffällig tief durch. »Achso. Ähm ...« Ich sehe mich im Zimmer um. Kahle Wände, fast nur Uniliteratur im Bücherregal, zwei kleine Modelle, die ich in meiner Zeit hier angefertigt habe. »Die Uni ist toll. Ich lerne eine ganze Menge und ich weiß, es wird mir viel bringen.« Ich zerre den rechten Mundwinkel nach oben.

»Aber?« Die Glühbirnen der Deckenlampe spiegeln sich in ihren Augen wie Sterne.

Ich zucke mit den Schultern. »Ich habe kaum Anschluss gefunden, nur Kontakte zu meiner Lerngruppe, mit der ich privat nichts mache, und ... eigentlich zähle ich nur die Tage, bis ich wieder nach Hause fliege. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, nächstes Jahr wieder herzukommen.« Meine Kehle wird eng. Das habe ich noch nie laut ausgesprochen. »Meine Eltern finanzieren mir das alles.« Ich gestikuliere in Richtung Kleiderschrank. »Und ich will sie nicht enttäuschen.« Ich traue mich nicht, aufzusehen.

Da schiebt sich eine kleberfadenziehende Hand auf meinen Unterarm. »Sie wollen sicher nicht, dass du unglücklich bist.«

Ich blinzle zu Bonnie hinüber und begegne einem Lächeln.

»Fliegst du über Weihnachten heim?«

»Am 23.« Ich nicke und atme augenblicklich freier. Nicht mehr lange!

»Also bevor du Edinburgh mit dieser Einstellung verlässt, solltest du unbedingt das Weihnachtsdorf besuchen. Das ist das Beste am Jahr! All die Lichter und das Riesenrad und die Liebesäpfel ... Du solltest das nicht verpassen!«

Über die Begeisterung in ihrer Stimme muss ich schmunzeln. »Bis ich fliege, habe ich jeden Tag Uni und allein macht das sicher eh keinen Spaß. Das sind mir einfach zu viele Menschen ...« Ich zucke mit den Achseln. »Gehst du mit Sasha hin?«

Sofort sinken ihre Schultern nach vorn und ihr Lächeln erlischt. Mit zusammengepressten Lippen starrt sie auf unsere Baustelle. »Nein, also ... meistens gehe ich mit Freunden. Manchmal auch mit meinem großen Bruder Finley.« Sie nickt vor sich hin. Bevor ich fragen kann, deutet sie auf meine Kiste mit leeren Eisstäben. »Sag bloß, die hast du alle gegessen?«

»Nein, die kann man kaufen. Wir können sie als Zaunelemente verwenden, was meinst du? Ich suche mal die Tierfiguren raus, um die Größe abzuschätzen.« Ich kämpfe mich auf die Füße.

Bonnie sieht zu mir hoch und schürzt die Lippen. »Das Zeug hier ist sicher teuer. Ich ... vielleicht war das ein Fehler. Ich kann mir das nicht leisten.« Sie macht Anstalten, ebenfalls aufzustehen.

Ich lege eine Hand auf ihre Schulter. »Je mehr ich verbrauche, umso weniger muss ich mit zurückschleppen. Ich baue um des Bauens Willen, die Ergebnisse verschenke ich fast immer. Wo zur Hölle soll ich das auch alles aufbewahren?« Ich schnaube und drehe mich vom vollgestopften Kleiderschrank zum Bücherregal um, auf dem vielleicht gerade so ein Modellkiosk noch Platz finden würde. »Das ist vollkommen in Ordnung, Bonnie, wirklich!«

Sie kaut auf ihrer Unterlippe herum und ich ertappe mich dabei, wie ich sie anstarre. Haut so weiß wie Schnee. Haar so schwarz wie Ebenholz.

»Danke, Julia. Du hast keine Ahnung, wie viel du mir damit schenkst.«

Der Wecker reißt mich aus dem Nirwana und ich sitze senkrecht im Bett. Aus irgendeinem Grund bleibt die Wut aus, die das Gepiepse der dreistesten Menschheitserfindung sonst in mir auslöst. Ob wohl mein Traum von Schneewittchens blutroten Lippen etwas damit zu tun hat? Beim Ins-Bad-Taumeln falle ich beinahe in die Farm, an der wir bis weit nach Mitternacht gebastelt haben.

Sie ist hübsch geworden! Was man von dem Gesicht im Spiegel nicht gerade behaupten kann. Ein roter Abdruck der Knopfleiste meines Kissens auf einer Wange und ein Sabberfaden im Mundwinkel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Müdeste im ganzen Land?

Tausendundein Wattebausch füllen meinen Kopf, während ich meine Sachen packe und die Wohnung verlasse. Zum Glück finde ich den Weg zum ›Love, Peace and Coffee‹ auch im Schlaf.

Über die Theke grinst mir ein Gesicht entgegen, mit dem die Nacht nicht viel gnädiger umgesprungen ist. Aber trotz Totenblässe, Augenringen und zerzaustem Dutt sieht Bonnie im Gegensatz zu meinem Rumpelstilzchen-Look noch immer wie eine Disneyprinzessin aus. »Morgen, Sonnenschein! Kaffee?« Sie schenkt mir ein Zwinkern, das meine Knie in Wackelpudding verwandelt.

»Dauerinfusion bitte.« Ein Gähnen entschlüpft mir und Bonnie erwidert es fast unisono.

Sie schiebt mir einen ToGo-Becher rüber. »Geht aufs Haus.«

»Du bist meine Retterin!« Ich seufze auf, umschließe das warme Gefäß mit den Händen und inhaliere den Kaffeeduft.

»Bleibt es beim 23.? Ich hole es morgens ab?« Sie gießt sich ebenfalls eine Tasse ein.

»Am besten vor neun. Da muss ich nämlich los.«

»Geht klar. Bis morgen!« Bonnie strahlt mich an.

Meine Gedanken schwimmen auf Kaffeeduftwolken davon. »Morgen?«

Sie prostet mir mit der Tasse zu. »Na, frühstücken wirst du doch müssen, oder?«

Mein Magen vollführt einen sonderbaren Hüpfer, und rasch kippe ich Kaffee hinein, was nicht wirklich hilft. »Stimmt. Also bis morgen.« Ein Grinsen erobert mein Gesicht und lässt sich auch nicht vertreiben, als ich schon fast bei der Uni angekommen bin. Es verblasst erst nach einem Blick aufs Smartphone: Heute ist der 20. Dezember. Nur noch 3 Tage, an denen mir Bonnie über den Weg laufen wird.

Am nächsten Morgen bin ich extra früh im Café. Bonnie jedoch nicht. Ob ihre Schicht erst später beginnt? Bei dem blonden Kellner bestelle ich einen Kaffee und ein Scone mit Clotted Cream. Die ganze Zeit schiele ich auf das Display meines Handys. Keine neue Nachricht.

Der 22. Dezember überfällt mich mit klirrender Kälte. Kaum bin ich aus der Tür, zerrt der Wind an meinen Locken und Schneeflocken wirbeln mir um die Nase. Zweimal kann ich gerade so verhindern, auf dem Glatteis auszurutschen, das sich über Straßen und Bürgersteige zieht.

Im ›Love, Peace and Coffee‹ empfängt mich warmer Kaffeeduft – und Bonnies Abwesenheit. Ob ich ihr schreiben soll? Ist das zu aufdringlich? Lieber frage ich den Blonden nach ihr.

»Sie hat mich gebeten, die nächsten Tage für sie einzuspringen. Familiäre Probleme.«

Familiäre Probleme? Das kann alles sein. Mein Magen knurrt mufasa-würdig, aber ich bekomme keinen Bissen hinunter. Vermutlich sollte ich ihr einfach schreiben und fragen, was los ist.

Sie lächelt mir von ihrem Profilbild entgegen, neben ihr ein kleiner Junge mit schwarzen Locken. Das muss Sasha sein. Ob ihm etwas passiert ist? Der Gedanke macht mir Angst. Aber jedes Mal, wenn mein Finger über ihrem Namen schwebt, gefriert er und ich traue mich doch nicht. Feigling!

Beim Nachrichtenschauen am Abend erwartet mich eine weitere Hiobsbotschaft: »Sturmtief Elsa wütet über Dänemark und Norddeutschland. Meteorologen warnen vor Blitzeis und Sturmschäden. Voraussichtlich erreicht uns die Sturmfront innerhalb des morgigen Vormittags. Es ist mit Zug- und Flugausfällen zu rechnen.«

Der letzte Vorweihnachtstag beschert es mir dann schwarz auf weiß: Mein Flug fällt aus. Und die Hoffnung auf Ersatz peitscht zusammen mit Schneeflockenklumpen gegen mein Fenster.

›Du kommst nach, sobald es geht! Und dann feiern wir nochmal gemeinsam!‹ Die Nachricht meiner Mutter wringt ein Schluchzen aus meiner Kehle. Schon seit gestern Abend heule ich mir die Augen aus. Jetzt hocke ich zwischen dem gepackten Koffer und Bonnies Farm auf dem Boden und schniefe meinen Kummer in ein Taschentuch. Mit dem großen Zeh stupse ich gegen die kleine Kuh, die ganz am Rand auf ihrer Weide steht. Sie fällt um.

»Das ist doch alles Scheiße!« Ich rappele mich hoch, um mich aufs Bett zu werfen, als die Türklingel schellt. Ich ziehe die Nase hoch. Bonnie? Sie hat mir nicht geschrieben. Hält sie sich an unsere Abmachung? Ganz sicher nicht Bonnie.

Mein Trotz hält sich wacker, bis ich die Tür öffne und sie vor mir steht. Ihre Augen sind mindestens so verheult wie meine!

»B- Bonnie! Ich dachte, du ... Wo warst du denn?«

Schneeflocken spicken ihr Haar wie Sterne den Nachthimmel und schmelzen auf ihrer roten Nase. Beim Eintreten mustert sie mich von oben bis unten. »Was ist mit dir?«

»Ich ... Mein Flug fällt aus.« Ich zeige auf den Koffer und hebe die Schultern. Wahrscheinlich gebe ich ein erbärmliches Bild ab in meinen Schlabberhosen und den Socken, auf denen Rudolph aussieht wie Timon mit Schnupfen.

Sie presst die Lippen aufeinander. »Das tut mir leid.« Aus ihrer Tasche zieht sie eine Tüte hervor und nickt zu unserem Bastelprojekt hinunter. Ihre Finger zittern.

Ich nehme ihr die Tüte ab, knie mich nieder und sammle die Tierfiguren hinein. »Ist alles ... in Ordnung?« Eine dumme Frage! Ich wage es nicht, sie anzusehen, als sie sich neben mich hockt und die Farm ebenfalls in Plastik hüllt.

»Es ist«, sie schluckt, »nichts, wobei du mir helfen könntest.«

Jetzt wende ich mich doch zu ihr um. Ihre Unterlippe zittert. Sacht lege ich eine Hand auf ihren Arm. »Ganz sicher? Das hier haben wir doch auch hinbekommen.« Ich blinzle zur Farm und zurück zu ihrem Gesicht.

Mein Herz stolpert über ihre rotgeweinten Augen. »Es geht um Sasha.« Seinen Namen überstehen ihre Mauern nicht. Tränen kullern über Sommersprossen und verfangen sich im winternassen Schal. »Er ist herzkrank und auf seine Medikamente angewiesen und ...« Sie hickst.

Meine Brust ist plötzlich mit Blei gefüllt. Ihr kleiner Bruder ist krank? Und ich heule wegen eines verdammten Flugausfalls? Ich denke auf das strahlende Kindergesicht von ihrem Profilbild und Scham frisst sich unter meine Haut wie Säure.

»... normalerweise bezahlt das die Versicherung, aber bei den neuen Tabletten stellen sie sich quer. Mom sagt, es ist nur, bis der Papierkram durch ist.« Ihr Blick geht mir durch und durch. »Aber Sasha braucht die Tabletten heute! Und wir haben nicht das Geld für einen Vorschuss.«

Unbeholfen schiebe ich mich zu ihr hinüber und lege ihr einen Arm um die Schultern. Sie wischt sich die Tränen mit dem Jackenärmel fort, doch sogleich fluten neue ihr Gesicht. »Ich habe die letzten beiden Tage auf ihn aufgepasst. Mom und Fin verdienen mehr als ich.«

Meine Finger gleiten durch ihr Haar und verfangen sich zwischen Ebenholzsträhnen und Beklommenheit. Ich lasse meinen Blick schweifen – durch das Zimmer einer Wohnung, die ich mit niemandem teilen muss, über einen Koffer voller teurer Klamotten und diverse Kisten mit Bastelzubehör. In eine Duftwolke ihres Apfelshampoos murmle ich die einzig sinnvolle Lösung: »Ich strecke euch das Geld vor.«

Bonnie fährt zu mir herum und starrt mich an, als wäre sie Mogli und ich die verdammte Schlange. »Hast du eine Ahnung, wie teuer das ist?«

Ich zucke mit den Achseln. »Ich habe Ersparnisse, die ich gerade nicht brauche. Eure Versicherung zahlt es mir zurück, sobald alles geregelt ist.«

Sie schüttelt den Kopf, erst langsam, dann immer heftiger. »Du spinnst! Das kann ich dir doch gar nicht garantieren! Das ist viel zu viel! Sowas nehmen wir nicht an!« Mit einem Satz ist sie auf den Füßen und blitzt mich an. »Willst du dir damit deinen Weihnachtsfrieden verdienen? Ein wenig Almosen an eine bedauernswerte Familie?«

Ich atme tief durch und schüttle den Kopf. »Es wären keine Almosen, sondern nur eine Leihgabe. Falls die Versicherung nicht zahlt, könnt ihr es mir in Raten zurückgeben. Wenn es dich so sehr kränkt, tut es mir leid. Es ist nur ein Angebot.«

Meine Schultern sinken nach vorn. Ich bin müde. Ich will nicht streiten. Geld ist ein sensibles Thema, das verstehe ich, aber in dieser Hinsicht bin ich recht praktisch veranlagt. Wenn die Gesundheit ihres kleinen Bruders erkauft werden kann, indem ich ein paarmal weniger durch die Weltgeschichte fliege, sollte es kein Zögern geben.

Bonnies Räuspern reißt mich aus meinen Gedanken. »Warum würdest du das für uns tun?« Ihre Stimme ist zart wie Neuschnee und zerbrechlich wie die Eiskristalle am Fenster. Wieder füllen Tränen ihre Augen.

»Weil es Sinn ergibt. Weil ihr es braucht und ich es habe. Weil Weihnachten ist. Weil ich meine Familie vermisse. Und weil«, ich schlucke den falschen Stolz hinunter, »ich dich mag.« Die Wahrheit brennt auf meinen Wangen.

Ihre Lippen formen tatsächlich ein Lächeln. »Du musst das nicht tun.« Auf Zehenspitzen schleicht sie näher.

»Sasha braucht seine Medikamente heute, oder nicht?«

Bonnie nickt.

Ich ergreife ihren Arm und ziehe mich daran hoch. »Worauf warten wir dann?«

›Sasha geht es super! Ich danke dir.‹ Ich köpfe meinen Schokonikolaus und drehe mich im Bett herum, damit ich den Koffer nicht mehr sehen muss. ›Falls du morgen noch immer nicht hier wegkommst‹ Ich seufze und blinzele auf das ›schreibt ...‹ unter ihrem Namen. ›soll ich dir dann das Weihnachtsdorf zeigen?‹

Hinter meinen Rippen führt mein Herz einen Stepptanz auf. Meine Finger schweben über dem Display. Selbst, wenn die Wetterfrösche morgen Entwarnung geben, sind alle Flüge längst ausgebucht. ›Aber nur, wenn es dort Kaffee gibt.‹

Kaffee finde ich am erstbesten Stand. Ich erstehe zwei Becher und presse mich in einen Hauseingang, um der Menschenmasse zu entgehen.

Schneeflocken jagen einander um die Spitze von The Hub, verstecken sich zwischen Giebeln, Erkern und Balkonbrüstungen voller Tannengrün, Silberkugeln und künstlichem Sternenlicht. Sie schmelzen auf den Holzdächern der Stände, in Punschgläsern und Hot Toddy, in den falschen Bärten der Weihnachtsmänner und auf den Zungen von kleinen Kindern.

»Da bist du ja!« Bonnie fällt mir um den Hals und hätte um ein Haar meine Lebensgeister verschüttet. Instinkt und Entschlossenheit retten die Kaffeebecher, aber ich muss ehrlich sein: Bonnies stürmische Umarmung verschiebt meine Prioritäten.

Ich drücke ihr den Kaffee in die Hand, ihre andere ergreift meine und zieht mich durch die Menge. Alle paar Meter bleibt sie stehen und zeigt mir eine neue Sehenswürdigkeit. Doch all der Glanz und der Tand und die Lichter strahlen nicht halb so schön wie das Lächeln auf ihrem Gesicht.

Wir schlendern durch Einkaufsgassen, schnuppern an Kerzen, suchen nach den dämlichsten Mützen für bescheuerte Fotos. Nach dem Kaffee brauche ich Schokoerdbeeren und Bonnie holt sich endlich ihren Liebesapfel. Mit dem knallroten Zuckerguss, der auf ihren Lippen klebenbleibt, und den Schneeflocken in ihrem Ebenholzhaar beseitigt sie jeden Zweifel: Sie ist Schneewittchen! Und obwohl ich mit meiner Bommelmütze und der Eiszapfennase vermutlich nicht besser aussehe als einer ihrer Zwerge, strahle ich mit den Lichterketten um die Wette.

»Hast du Höhenangst?« Sie pfeffert den leeren Apfelholzstil in eine Mülltonne und funkelt mich durchtrieben an.

»Ähm ... Nein.« Kommt darauf an, was du vorhast! Mein Magen schlingert unter ihrem Blick.

Bonnie deutet auf ein Verkaufshäuschen in unserer Nähe. Es gehört zum Riesenrad. Sie verschränkt ihre Finger mit meinen und obwohl mich die monströse Leuchtdrehscheibe überhaupt nicht lockt, kann ich nicht anders als ihr zu folgen. Schließlich hätte ich sie dafür loslassen müssen und ... Naja, Prioritäten und so.

Wir bekommen eine Gondel für uns. Meine Hände werden feucht, als mir klar wird, wie verdammt klischeehaft romantisch das ist. Das Gefährt setzt sich in Bewegung und mein Herz macht einen Hüpfer.

»Weißt du eigentlich, wie gefährlich es wird, wenn Elsa jetzt hier aufkreuzt? Es gab schon Tote durch Sturmböen im Riesenrad!« Kann es sein, dass ich vollkommen bescheuert bin? Warum zum Grinch sage ich so etwas ausgerechnet jetzt?

Einen Moment lang sieht mich Bonnie mit hochgezogenen Brauen an. »Das Sturmtief Elsa?« Ihre Nasenflügel beben.

Oh, heiliges Christkind, erlöse mich.

Sie kichert und wendet sich zur Seite, wo die Welt unter Schneegestöber immer kleiner wird. »Ach was, das wird Olaf zu verhindern wissen.«

Ich unterdrücke ein Aufseufzen.

Sie klopft gegen die Scheibe, in der sich unsere Gesichter spiegeln. »Wie eine umgekehrte Schneekugel!«

Ganz oben bleibt die Gondel stehen. »Das ist wunderschön.« Trotz der Kälte füllt Wärme meine Brust. »Weißt du, vielleicht wäre es doch zu schade darum, nicht wieder hierher zurückzukommen.«

Bonnie wendet sich mir zu, rutscht auf ihrer Bank nach vorn und greift nach meinen Händen. »Das wäre sogar verdammt schade! Wer soll mir dann in Zukunft zeigen, wie man einen Brückensteg baut? Und was glaubst du, wie sehr Tassilo seine Belle vermisst, wenn sie nicht mehr im Café auftaucht?« Sie zieht eine Schnute und schaut mich an wie Minnie, wenn sie kurz vor dem Verhungern ist. Also immer.

Ob ich den Schmetterlingen in meinem Magen zu viel Kaffee gegeben habe? Sie wirbeln wilder umeinander, als die Schneeflocken draußen.

Bonnie neigt sich vor. Apfelduft vernebelt meinen Verstand. »Wenn ich in den vergangenen Monaten geahnt hätte, wer du bist, wärst du nicht nur mit Kaffee davongekommen.«

Ich schlucke, räuspere mich, blinzle. Ein Ruck geht durch die Gondel und schiebt mich ihr entgegen. Unsere Knie stoßen aneinander, ihr Griff um meine Finger verstärkt sich. »Ich würd jetzt gern was Schönes sagen, aber ich kann nicht denken.«

Sie gluckst. »Dann sag doch einfach nichts.«

Ihr Kuss schmilzt auf meinen Lippen. Die Schmetterlinge in meinem Bauch verlieren jegliche Hemmung. Sie schmeckt zuckersüß, ihr Mund ist weich und warm. Ich vergrabe meine Finger in Ebenholzsträhnen, streichle über schneeweiße Haut. Mein Herz tanzt auf gläsernen Schuhen und ich schnappe nach Luft, als sie sich irgendwann von mir löst.

Sie lehnt sich zurück und zwinkert mir zu. Dann wendet sie sich wieder zum Fenster und beobachtet das Treiben, in das wir langsam hinabsinken.

Ich seufze zittrig. Spieglein, Spieglein an der Wand, o verdammt, verdammt, verdammt.

Beim Aussteigen hake ich mich wie selbstverständlich bei ihr unter. Da gibt ihr Handy ein Piepsen von sich. Sie sieht vom Display zu mir und wieder zurück.

»Alles in Ordnung?« Plötzlich ist meine Kehle eng und mein Mund wird trocken. Ist etwas mit Sasha?

Sie nickt und lächelt und senkt die Lider. »Würde es dir etwas ausmachen, meine Familie kennenzulernen?« Ich stolpere über meine Füße und rempele eine Laterne an. Sie kichert. »Du glaubst doch nicht, dass ich dir erlaube, die Feiertage allein zu verbringen!«

»Öhm ...«

Ihr Grinsen verblasst und das Grübchen verschwindet. »Also außer natürlich, du möchtest das. Ich will dich nicht dazu dräng-« Sie verstummt, als ich einen Kuss auf ihre kalte Wange drücke.

»Eigentlich mochte ich Elsa echt nicht leiden, aber jetzt könnte ich sie umarmen!«

Es ist viel zu kalt, um so sehr zu schwitzen! Trotzdem wische ich mir mehrmals die Hände an der Hose ab, bevor ich auf den Klingelknopf drücke.

Hermits Croft, die Adresse habe ich bestimmt zehnmal überprüft. Ein kleiner Vorgarten mit weiß überzogenen Bäumchen und ein niedlicher Gartenzaun, dessen Latten Schneemützen tragen. Im Fenster neben der Tür steht ein leuchtender Engel und oben im Rahmen ... fliegt eine kleine Tinkerbell unter der Lichterkette!

Die Tür fliegt auf, mein Herz stockt. Ein kleiner Junge mit wilder Lockenmähne strahlt mich an. »Sie ist da!«, kräht er in den Flur hinter sich.

»Hi, du musst Sasha sein. Ich bin –«

»Belle! Komm rein!« Er hüpft zur Seite und schließt hinter mir die Tür. Unter der vollgehängten Garderobe stapeln sich Schuhe. Der Duft von gebratenem Apfel liegt in der Luft.

»Da bist du ja.«

Mein Magen hüpft. Bonnie. Sie trägt ein schwarzes Kleid mit weißem Spitzenbesatz an den Ärmeln. »Ah, Schneewittchen! Dein Zwerg hat mich eingelassen.«

»He!« Sashas böser Blick hält nicht lange; das Grinsen kann er nicht verbergen.

Ich hänge meine Jacke neben Bonnies roten Mantel und stelle meine Stiefel ab. »Eine Kleinigkeit für deine Mutter«, murmele ich und drücke Bonnie die Flasche mit Eierlikör in die Hand, die ich im Weihnachtsdorf gekauft habe.

»Das war doch wirklich nicht nötig!« Bonnie zieht mich in eine kleine und herrlich gemütliche Wohnküche.

Am Herd steht ein Mann mit kurzem schwarzem Haar. »Mom? Essen ist fertig! Oh.« Er dreht sich um. »Hallo Julia! Wie schön, dass du da bist. Ich bin Finley, Bonnies Bruder.«

»Und meiner!«, zwitschert Sasha.

Mit zwei Schritten ist Finley bei mir und setzt zu einer Umarmung an, die ich zögerlich erwidere. »Danke.« Damit widmet er sich wieder dem Ofen, aus dem der vorzügliche Apfelduft weht.

»Julia! Endlich.« Eine Frau mit Bonnies Haaren und Finleys blauen Augen erscheint im Türrahmen. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid, über das sich eine Schärpe aus hellblauen Schneeflocken zieht. Ohne Umschweife nimmt sie mich in den Arm. »Tut mir leid, dass du Weihnachten nicht bei deiner Familie sein kannst. Ich hoffe wir sind kein allzu schlimmer Ersatz.«

Ich lächle zu Bonnie hinüber und schüttle den Kopf. »Ich freue mich, hier zu sein.«

»Das ist gut, denn Finley hat viel zu viele Bratäpfel gemacht!« Sasha springt zum Weihnachtsbaum, der eine Ecke des Zimmers einnimmt. Darunter liegt ein großes und ziemlich flaches Paket. Nun, was da wohl drin ist ...

»Setzt euch schon mal. Es gibt Kinderpunsch dazu oder Kaffee.« Bonnies Mutter dirigiert uns in Richtung Eckbank. Wir setzen uns, und Bonnie nimmt meine Hand.

»Kaffee für Julia bitte! Ach ja, ganz vergessen, euch vorzustellen. Julia, das ist meine Mom Elsa.«

Echt jetzt? Mir klappt die Kinnlade herunter.

»Ja Schatz, tut mir so leid mit dem Sturm.« Sie grinst verschmitzt, und tätschelt Bonnie das Haar. »Aber ich wollte meiner Kleinen hier eine besondere Weihnachtsüberraschung bereiten.« Sie stellt mir eine dampfende Tasse vor die Nase, und ich inhaliere Kaffeeduft.

Ich betrachte die Sommersprossen auf Bonnies errötenden Wangen und streichle über ihren Handrücken. »Ganz ehrlich: Ich glaube, mir gefällt es hier fast noch ein bisschen besser als im ›Love, Peace and Coffee‹.«

Das Blau des Himmels – Daniela Domidian

Low Fantasy

CN: Krieg, Waffengebrauch

»Macht, dass ihr da rauskommt!«, gellt der Schrei des Hauptmanns durch die Gräben. Die Stimme dringt nur gedämpft zu mir durch. Ein hochfrequenter Pfeifton erschwert mir das Hören, Rauch nimmt mir die Sicht und lässt meine Augen und Lunge brennen. Benommen werde ich von jemandem zur Seite gestoßen und pralle gegen eine Wand. Sengende Hitze verbrennt mir die Haare und zwingt mich, den Blick von der Feuersbrunst abzuwenden. Hustend gelange ich nach draußen, wo sich bereits eine andere Einheit versammelt hat, um mit Wasser und Sand den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Ein vom Feind neu entwickeltes Feuergeschoss ist eingeschlagen, vermutlich mit einem Katapult abgeschossen und direkt durch die Tür einen unserer Unterstände hinein, der dadurch in Schutt und Asche gelegt wurde. Aufgrund der Hitze und der Explosionskraft, sind die Stützbalken in den Schutzbauten daneben, in denen wir uns aufhielten, in Flammen aufgegangen, und jetzt drängen sich Soldaten hustend und halb taub durch die Gräben in Richtung des Kampfplatzes.

»Beweg deinen Arsch, Vil!«

»Jawohl!« Ich laufe los. Was bleibt mir anderes übrig? In einem Krieg, der schon seit Jahren andauert und sich keine Seite bereit zeigt, Kompromisse zu schließen oder aufeinander zuzugehen, werden Menschenleben wie eine unliebsame Ware verheizt. Dass ich bis heute überlebt habe, verdanke ich Lieras. Er brachte mir viel bei, als wir zusammenlebten.

Mein Herz wird schwer, während ich durch den Graben hechte, um an der Front mit meiner Einheit die Kameraden zu unterstützen. Lieras ist ein herausragender Kämpfer, doch er ist auch ein sanftmütiger Mensch, der nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun kann. Leider war er in eine Familie hineingeboren worden, die als Elitekämpfer dem Königreich Ra’Kek dienen. Die Techniken wurden seit Generationen weitergegeben und verfeinert, bis sie die Perfektion eines Raubtiers imitieren konnten, das sich lautlos durch die Schatten anzuschleichen vermag.

Die Frontlinie ist nah. Das Getöse einer Schlacht ist kaum zu beschreiben. Die Schreie der Verletzten und Sterbenden, das Klirren der Schwerter und Äxte, wenn sie aufeinanderprallen, die ohrenbetäubenden Explosionen der neuen Wurfgeschosse, wenn sie Feuer säen und Tod bringen.

Mit einem Sprung setze ich über einen Verwundeten hinweg, der nicht mehr zu retten ist.

Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, ebenfalls solche Explosionsgeschosse herzustellen. Die Gelehrten untersuchen das schwarze Pulver, mit denen sie befüllt sind. Sie wollen eine ähnliche Textur mit der gleichen zerstörerischen Kraft herstellen, die wir dann wiederum auf die Seite des Feindes werfen. Ein unehrenhafter Tod. Man sollte seinem Gegner in die Augen sehen können, wenn man schon sterben muss.

Schreiend stürzen wir uns Seite an Seite in den Kampf. Mein Schwert ist schon alt und wurde schon von mehreren Generationen Soldaten vor mir benutzt, doch es ist scharf und gut ausbalanciert. Eine Klinge aus Nerencia bricht nicht. Niemals.

Die Gegner sind nah und mit ohrenbetäubendem Lärm prallen unsere Linien aufeinander. Der bullige Soldat mir gegenüber stürzt sich mit einer Art Säbel auf mich. Mit einer Seitwärtsdrehung weicht er meinem Hieb aus, mit dem ich versuche, ihn an der Flanke zu erwischen. Den Schwung nutzt er für einen weiteren Schlag, den ich geschickt pariere. Diese Bewegungen im Kampf waren die Ersten, die Lieras mir beibrachte, gleich nachdem er mir die Grundschritte- und Fertigkeiten eingebläut hatte.

Ich ducke mich unter dem Ansturm erneuter Angriffe weg und bringe Abstand zwischen uns. Der Soldat ist deutlich stärker als ich, doch zu seinem Nachteil ist er heute schon länger an dieser Schlacht beteiligt. Er atmet schwerfällig und hat zahlreiche Wunden. Seinen Helm hat er verloren. Blut läuft ihm ins linke Auge. Mit einer schnellen Abfolge von Hieben rette ich an diesem Tag mein Leben und beende das seine sowie Dutzende weitere.

Derbes Gelächter hallt durch den Unterstand, in dem wir die Nacht verbringen werden. Die Männer versuchen, die Bilder des Tages mit Kartenspiel und Alkohol zu verdrängen, und feiern gleichzeitig den heutigen Sieg und ihre eigene Tapferkeit.

Im Schein einer Öllampe sitze ich an einem einfachen Holztisch und bemühe mich um ein wenig Konzentration in all dem Jubel.

»Was machst du da schon wieder?«, fragt mich Pons und lässt sich neben mir auf einem Stuhl nieder, der unter seinem Gewicht verdächtig ächzt.

»Ich versuche einen Brief zu schreiben.« Genervt tunke ich die Feder in das Tintenfässchen.

Pons lugt über meine Hand hinweg auf den Papierbogen. »Wieder an deinen Freund? Lires?«

»Lieras«

»Du weißt, dass deine Briefe nicht abgeschickt werden können?«

Seufzend lehne ich mich zurück und lege die Feder ab. »Ja, ich weiß. Aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, irgendetwas zu tun.« Als ich Pons in die Augen sehe, weiß ich sofort, was er denkt. »Außer zu trinken und zu feiern«, setze ich schnell nach.

»Tut mir leid, die meisten hier können nicht schreiben und lesen wie der feine Herr, deshalb muss ich mich an so niederen Dingen erfreuen, wie trinken und feiern!«

»So habe ich das doch gar nicht gemeint.«

»Weiß ich doch.« Beschwichtigend hebt er die Hände. »Wofür schreibst du die Briefe, wenn du sie nicht versenden kannst?«

»Vielleicht, um meine Gedanken loszuwerden und meinen Kopf zu leeren«, gebe ich zu. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Briefe niemals ihr Ziel erreichen werden, weil keinerlei Austausch mit dem Königreich Ra’Kek stattfindet, doch ich kann es nicht lassen, sie zu schreiben. Es ist ein Gefühl, als wäre Lieras immer noch hier bei mir, als könnte ich ihm erzählen, welche Schrecken ich auf den Schlachtfeldern und in den Gräben gesehen habe. Es ist mein Bericht an ihn, meine einzige Aufgabe, der ich täglich mit Freuden entgegensehe – es ist wie ein Zwang, dem ich mich nur zu gern hingebe.

Pons nickt, als wisse er genau, was ich meine. »Deshalb trinken wir. Solltest du auch probieren, statt ständig Trübsal zu blasen.« Er klopft mir freundschaftlich auf die Schulter und gesellt sich wieder zu den anderen, die noch nicht zu Bett gegangen sind.

Vorsichtig rolle ich den Papierbogen ein. Ich bin nicht der Einzige, der ruhig in der Ecke sitzt und sich nicht an dem Gelage beteiligt. Zwei von uns sind heute gefallen und mir gegenüber, an einem anderen groben Holztisch, sitzt eingeschüchtert Ren, der neu zu unserer Einheit gestoßen ist und gerade erst dem Jugendalter entwachsen scheint. Ren sitzt da und starrt auf seine Hände, die er sorgfältig gefaltet auf der Tischplatte abgelegt hat. Heute war er ganz hinten in der Einheit eingesetzt, um möglichst wenig Feindkontakt zu haben, doch vor dem Anblick, der sich ihm auf dem Schlachtfeld bot, konnten wir ihn nicht bewahren.

»He, Ren!«

Erschrocken sieht er auf, die Augen groß wie die eines jungen Hirsches.

»Komm, setz dich zu mir.«

Steifbeinig kommt er zu mir herüber und setzt sich auf den freien Stuhl, auf dem zuvor Pons saß.

»Der erste Tag ist der Schlimmste, den vergisst man nie.«

»Da ... da war so viel Blut.«

Wissend nicke ich. »Ja, das war es. Niemand entgeht diesem Anblick.«

Ren knetet stumm seine Hände. Sein Blick fällt auf meine Feder und das Papier, das ich sorgfältig zusammengerollt in der Hand halte.

»Darf ich Sie etwas fragen? Auch wenn es vielleicht unangemessen erscheint.«

»Nur zu. Entweder ich antworte dir darauf oder eben nicht.«

»Ist es wahr, dass Sie das Kämpfen bei einem Ra’Keku gelernt und mit ihm zusammengelebt haben?«

Die Frage überrascht mich nicht. Es kommt immer wieder vor, dass sich die neuen Rekruten unserer Einheit nach meiner Vergangenheit erkundigen.

Ich bin zu einer fragwürdigen Berühmtheit gelangt, weil meine Kampftechniken so ungewöhnlich sind und ich zudem die der Ra’Keku beherrsche, unserer sogenannten Feinde, und damit bislang den Rekord auf dem Schlachtfeld als dienstältester Soldat halte. Was meiner Meinung nach nicht schwer ist, denn die meisten sterben innerhalb der ersten paar Monate. Ich dagegen bin seit drei Jahren an der Front.

Lieras ist vom Blute der Ra’Keku, doch das spielte für mich nie eine Rolle. Es gab vor diesem Krieg eine Zeit des Friedens und in dieser Zeit durchmischten sich unsere Völker und waren miteinander befreundet. Dieser Krieg hat so viele Familien auseinandergerissen.

»Ich habe von einem Elitekämpfer des Königs Kararust höchstpersönlich gelernt und durfte mir dessen Techniken und die seines Volkes aneignen. Deshalb verrotte ich auch nach all den Kriegsjahren noch nicht auf irgendeinem Feld. Ich kenne die Kampftechniken der Ra’Keku so gut wie die unseren. Ich habe bei ihnen gelebt.«

»Wie kann man mit ihnen zusammenleben? Das sind blutrünstige Bestien!«

»Bist du denn schonmal einem von ihnen begegnet?«

Ren schüttelt den Kopf. Seine Augen, zuvor leer und traurig, sprühen jetzt vor Hass.

»Glaub nicht diesen Schauermärchen, die man euch erzählt, damit ihr die Menschen auf der anderen Seite zu hassen lernt. Sie werden ebenso in den Kampf gezwungen. Sie sind nicht anders als wir.«

»Sie haben meine Familie umgebracht!«

»Und meine ebenso.«

»Wieso könnt Ihr dann behaupten, dass sie so wie wir sind? Sie sind in unser Land eingefallen und haben uns abgeschlachtet wie tollwütiges Vieh.«

»Das haben sie. Doch der, bei dem ich lernen durfte, war zwar ein Meisterkämpfer, aber er war auch ein Mensch. So wie du und ich. Es sind die Könige, die einen Krieg beschließen und das einfache Volk in diesen hineinzwingen.«

»Ich kann ihnen nicht verzeihen, was sie uns antun.«

»Das verlangt auch niemand von dir. Ich werde dir deinen Zorn nicht ausreden. Ich wollte dir lediglich deine Fragen beantworten.«

»Können Sie uns nicht auch die Kampftechniken aus Ra’Kek lehren?« Ren ballt entschlossen die Fäuste.

»Anfangs habe ich das getan. Es dauert Jahre intensiven täglichen Trainings, sie sich anzueignen, und dazu haben wir hier keine Möglichkeit. Mein Unterricht hat niemanden retten können. Ich bin selbst nur ein Schüler gewesen. So leid es mir tut.«

Ren ist von meiner Antwort enttäuscht und geht mit hängenden Schultern und ohne ein weiteres Wort wieder zurück an seinen Platz.

»Was tust du da?« Ich ließ mich neben Lieras nieder, der auf dem Boden vor einem flachen Tisch kniete und an seinen Pfeilen hantierte.

»Wenn man die Federn mit einer anderen Technik wickelt, fliegen sie präziser.« Er hielt mir einen fertigen Pfeil entgegen. Das Muster der Wicklung war anders als alle, die ich bisher gesehen hatte.

Ich schaute ihm über die Schulter. »Was ist das?« Das Garn auf dem Tisch war mir unbekannt. Bislang hatte er immer ein helleres, gröberes verwendet.

»Ich nutze dafür ein bestimmtes Garn. Es ist besonders dünn. Zuerst hatte ich es mit dem klassischen Leinengarn versucht, allerdings macht das die Wickelung, die ich verwenden möchte, zu ungenau. Ich habe es auch mit Garn aus Tierwolle versucht, doch das machte den Pfeil zu schwer. Jetzt nutzte ich dieses. Es besteht aus den Fasern der Haare von Rikaziegen. Es hat die perfekten Eigenschaften. Es ist extrem dünn und glatt aber extrem robust.«

Ich betrachtete die auf Halterungen aufgereihten, bereits vollendeten Pfeile, deren Schäfte so ganz anders aussahen als die gewöhnlicher Pfeile.

»Davon habe ich noch nie gehört.«

»Ich habe herumexperimentiert. Ich wollte die Pfeile schneller machen, unabhängig von der Armkraft des Schützen. Die Elite des Königs ist allerdings zu traditionell. Mein Vorschlag wurde abgelehnt. Dass ich meine eigenen Pfeile präpariere, kann mir allerdings niemand verbieten.« Er hielt den Pfeil in das Licht einer Öllampe, die flackernde Schatten an die Wände warf, und inspizierte sein Werk, bevor er ihn in die Halterung auf den Tisch legte.

»Der Nächste!« Unsanft werde ich aus meinem Tagtraum gerissen. Ich trete einen Schritt vor und halte meinem Gegenüber eine zerschlissene Schüssel entgegen, die er mit wässriger Suppe füllt. Mir wird eine Scheibe des harten, aber nahezu unverderblichen Brotes dazu gereicht, welches speziell für diesen Krieg ersonnen wurde.

»Vil, hier rüber!«, ruft mir Zetin zu, der auf einem halb verrotteten Baumstamm mit einigen anderen zusammensitzt und auf den Platz neben sich deutet. Ich lasse mich nieder und beginne meine Suppe zu schlürfen, so lange sie noch dampft. Der fade Geschmack nach Tangwewurzel ist die einzig erkennbare Komponente darin.

»Was steht heute an?«, fragt einer der Älteren den Truppenführer, der mit seiner Ration vorbeiläuft, um sich am anderen Ende des Stamms niederzulassen.

»Latrinendienst für jeden, der mich beim Essen stört«, gibt dieser mürrisch zurück und setzt sich. Pons ist ein guter Truppenführer, doch am Morgen nach einem Zechgelage sollte man ihn nicht ansprechen.

Ich grinse in meine Schüssel hinein, denn diese Antwort habe ich erwartet. Da wir gestern im Gefecht gewesen sind, haben wir heute einen Tag, um unsere Ausrüstung zu checken und anderweitige Aufgaben im Lager zu verrichten. Heute ist Einheit 12 an der Front.

»Ist der immer so übel gelaunt?«, fragt mich der Soldat, der mir gegenüber auf der blanken Erde sitzt. Salo ist sein Name und er ist seit etwa drei Wochen bei uns.

»Der ist dein direkter Vorgesetzter, also achte auf deine Wortwahl.«

»Jawohl!«

»Abgesehen davon, ja. So ist er immer, wenn er am Abend zuvor getrunken hat. Warte noch eine Stunde oder zwei, dann ist er wieder ganz der Alte.«

»Wieso bist du nicht Truppenführer? Du bist doch schon viel länger dabei als alle anderen?«

Ich sehe von meinem Essen auf und betrachte Salo. Hager und lang, kaum aus den Jugendjahren herausgewachsen, mit wilden dunklen Locken, die er mit einem dünnen Stoffband zu bändigen versucht. In seinen Augen spiegelt sich die gleiche Bewunderung wie in den Augen aller jungen Rekruten, die sich ehrfürchtig meinen Namen zuflüstern.

Weshalb eigentlich? Weshalb bewundern sie es so, dass ich bereits unzählige Menschen getötet habe? Das ist nichts, was ich freiwillig tun würde. Entweder die oder ich. Wenn ich mich weigerte, würden meine eigenen Leute mich exekutieren. Welche Alternative bleibt da, wenn man am Leben hängt?

»Habe abgelehnt.« Das Thema ist für mich erledigt, doch Salo gibt sich damit nicht zufrieden.

»Wieso? Das ist ein ehrbarer Posten und man kann wirklich etwas für seine Einheit bewirken.«

»Hier bewirkt niemand irgendetwas«, nuschele ich vor mich hin.

»Wie bitte?«

»Nichts. Wenn du irgendwann einmal so lange dabei sein solltest wie ich, wirst du eine andere Perspektive auf die Dinge haben. Ich begnüge mich damit, am Leben zu bleiben und nach Möglichkeit selbiges meiner Kameraden zu schützen.«

Das Laub wurde vom Wind zu bunten Haufen zusammengetrieben. Er trug die ersten Vorboten des nahenden Winters mit sich. Düfte, die sich mit denen des warmen Erdreichs vermischten. Ein einzelnes Blatt umspielte Lieras und wurde auf den See geweht, wo es auf dem Wasser kleine Wellen erzeugte. Es war Herbst und einer der letzten schönen Tage des Jahres. Die Sonne wärmte unsere Haut. Ich beobachtete Lieras, wie er vor mir am See stand und das Blatt darauf betrachtete. Es war ein Anblick, den ich tief in mich aufnahm und niemals vergessen wollte.

»Ich werde bald nach Ra’Kek zurückkehren. Der König verlangt nach meinen Diensten.« Er drehte sich zu mir um und blickte mich entschuldigend an. »Gestern habe ich den Brief erhalten. Ich muss meiner Pflicht nachkommen. Es tut mir leid.«

»Wofür entschuldigst du dich?«

»Dafür, dich verlassen zu müssen.«

Ich schüttelte den Kopf. »Das wirst du nicht. Ich werde mit dir gehen.«

»Bist du dir sicher? Was ist mit deiner Familie?«

»Meine Schwestern sind alt genug und werden sich um meine Eltern kümmern. Ich werde ihnen Geld schicken.«

»Es würde mich freuen, wenn du mitkommst, damit wir deine Ausbildung in der Kampfkunst fortsetzen können.«

»Nur deswegen?«

»Nein.« Ein wunderschönes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er mir seine Hand entgegenhielt, die ich ergriff und nie wieder loslassen wollte.

Es schüttet in Strömen an diesem Tag. Das aufgeweichte Erdreich wird zur Todesfalle, wenn das Wasser nicht abgeleitet wird. Unsere Aufgabe besteht heute darin, Sand in Leinensäcke zu schaufeln und diese in den halb unterirdisch liegenden Anlagen aufzustapeln. Während der Regen uns Zurückgebliebene völlig durchnässt, kämpfen heute drei Einheiten an der Front. Morgen sind wir wieder eingeteilt. Unsere Verwundeten sind, bis auf einen Mann, noch nicht aus dem Lazarett zurückgekehrt. In der letzten Schlacht hatten wir unheimliches Glück, nur wenige Verluste erlitten zu haben. Das ist selten der Fall und der Grund dafür, weswegen wir permanent neue Soldaten zugeteilt bekommen.

Ich hieve mir zwei volle Säcke Sand auf die Schultern und mache mich auf den Weg, um sie an ihren Bestimmungsort zu bringen. Unterwegs versacke ich im Schlamm und habe Mühe, meinen linken Stiefel daraus zu befreien. Ren läuft an mir vorbei und stolpert. Er landet mit dem Gesicht voran im Dreck und der Sandsack auf ihm, wodurch er noch tiefer in den Morast gedrückt wird. Pons, der direkt hinter ihm war, bricht in schallendes Gelächter aus, hebt mühelos den Sack hoch und wirft ihn sich über die eigene Schulter zu seinen beiden Exemplaren. Endlich kann ich meinen Schuh befreien und rücke meine Last zurecht, als der tiefe Bass eines Horns erklingt, gefolgt von einem Schrei.

»Alle in Gefechtsstellung! Sie sind durchgebrochen! Der Feind kommt!«

Wir lassen alles fallen und rennen zurück zum Graben zu unserer Ausrüstung. Hundertfünfzig Mann kommen fast zeitgleich schlitternd an und zwängen sich verschlammt und durchnässt in ihre Rüstung. Die Angst der Neuen ist beinahe mit den Händen zu greifen, sie steht ihnen ins Gesicht geschrieben und dringt aus jeder Pore.

Der Feind ist durchgebrochen.

Das bedeutet, die heutige Einheit wurde vernichtet.

Das letzte Mal, als das passierte, hat sich die Frontlinie verschoben. Wir verloren dabei ein großes Gebiet unseres Landes und sehr viele Soldaten.

»Zeigt keine Gnade, zeigt keine Schwäche! Wir verteidigen unser Land und unsere Familien mit allem, was wir haben!«, brüllt Pons. Zustimmung brandet ihm entgegen. Kurz streift mich sein Blick und er nickt mir zu, dann dreht er sich um und geht voran.

Die Schlacht ist das reinste Gemetzel. Ra’Kek hat so viele Kämpfer entsandt wie schon lange nicht mehr. Ich wüte durch die Reihen, denke nicht nach, sehe nicht in die Gesichter. Wenn man einmal damit beginnt, erkennt man die Angst und die Unsicherheit, die einem aus meist jugendlichen Augen entgegenblickt. Man beginnt, den Menschen darin zu erkennen.

Ich funktioniere.

Ich kämpfe.

Ich bringe den Tod.

Am Ende des Tages schlugen wir den Angriff zurück, doch es gibt viele Verluste zu beklagen. Kaum jemand ist ohne Verletzungen davongekommen und viele sind gefallen. Ich habe eine gebrochene Rippe und mehrere Schnittwunden, die genäht werden müssen.

Im Lazarett stinkt es nach Tod und Verwesung.

»Der König hat Nerencia den Krieg erklärt!«

Lieras stand in der Tür. Sein Profil war von Licht gerahmt, sodass ich seinen Gesichtsausdruck nicht sehen konnte. Ich war gerade dabei, meine Schutzkleidung für das tägliche Training anzulegen, die aus einer Brustplatte aus festem Leder, sowie Schienbein- und Unterarmmanschetten bestand. Bei seinen Worten hielt ich inne und richtete mich auf.

»Du musst fliehen, solange du noch kannst.« Lieras Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch seine Worte wogen schwer. Wie ein zäher Sirup sickerte ihre Bedeutung in mein Bewusstsein, während er auf mich zu kam und mich an den Schultern packte. Sein Gesicht lag nicht länger im Schatten. Seine Augen waren erfüllt von Unglauben und Trauer.

»Ich bleibe bei dir!« Es war reine Sturheit und dumm noch dazu. Das wusste ich in dem Moment, als die Worte meine Lippen verließen. Ich konnte nicht in diesem Land bleiben, das meiner Heimat den Krieg erklärt hatte. Sie würden ab sofort alle verfolgen, die nicht von hier waren. Ich war jetzt der Feind.

»Du musst gehen, bevor sie dich finden. Sofort! Du kannst dich nicht verstecken. Ich habe bereits alles organisiert. Ein Transport wartet bereits auf dich, der dich durch die Passage bringt. Der Befehl des Königs ging eben raus. Ab morgen sind alle Nerencianer vogelfrei. Für jeden Kopf wird es ein Preisgeld geben. Es ist deine einzige Chance!«

Lieras konnte nicht fliehen und mit mir kommen. Er stand im Dienst des Königs und war einer der besten Elitekämpfer. Er musste dem Befehl Folge leisten und würde vermutlich als einer der Ersten in den Krieg entsandt werden.

Panik machte sich in meiner Brust breit. Die Ungewissheit vor dem Morgen. Ein Gefühl, als glitte mir etwas durch die Finger, was ich verzweifelt festzuhalten versuchte. Ich wollte ihn nicht verlassen.

Er legte seine Stirn an meine. »Du musst gehen, ich kann dich hier nicht sterben lassen.«

Ich wusste, dass er Recht hatte und zog ihn fest in eine Umarmung. »Bleib am Leben für mich«, flüsterte ich ihm ins Ohr. »Wir werden uns wieder sehen, wenn es vorbei ist.«

Unsere Einheit erhält neue Verstärkung. Nach der letzten Schlacht sind 36 Soldaten gefallen und weitere 53 verletzt, 29 davon so schwer, dass sie noch immer im Lazarett behandelt werden. Ren ist nicht zurückgekommen. Ich sitze an dem wackeligen Holztisch und schreibe erneut einen Brief. Eine meiner frisch genähten Wunden hat sich entzündet. Das bereitet mir Sorgen. Mehrfach am Tag schütte ich Hochprozentigen darüber, sehr zum Unmut einiger Kameraden, die damit lieber ihr Inneres desinfizieren würden.

»An wen schreibst du?«, fragt mich ein Neuer, der an der Wand lehnt und mich schon den ganzen Abend beobachtet. Es ist spät und nicht mehr viel los. Die meisten haben sich bereits schlafen gelegt.

»An einen geliebten Menschen«, antworte ich kurz angebunden. Mir ist nicht nach einem Gespräch zumute. Heute jährt sich der Tag zum vierten Mal, an dem ich Hals über Kopf aus Ra’Kek fliehen und Lieras zurücklassen musste. Und genauso lange habe ich ihn nicht mehr gesehen.

»Ah, ist sie schön?«

»Er.«

»Er?«, fragt der junge Soldat, ehe die Erkenntnis zu ihm durchsickert. »Oh.«

»Ist das ein Problem für dich?«

»Nein, nein überhaupt nicht!« Im Schein der Lampe rötet sich sein Gesicht ein wenig und er wendet sich wieder seinem Schwert zu, das er sorgfältig ölt.

»Vil!«, ruft es von einem der hinteren Räume und Titus erscheint im Türrahmen. »Pons will dich sprechen.«

»Weswegen?«

»Hat er nicht gesagt.«

Vorsichtig entferne ich den Löschsand vom Papier, schraube das kleine Tintenfass zu und wickele es, mitsamt der Schreibutensilien, in die lederne Rolle ein, die ich mir auf dem Weg zum Truppenführer unter den Arm klemme.

Pons sitzt auf seiner Pritsche und liest ein Schreiben, das mit einem Wachssiegel des Heerführers versehen war. Also ein Schreiben mit Anweisungen für die gesamte Kompanie. Er scheint mich nicht zu bemerken, so versunken ist er in den Zeilen.

»Du wolltest mich sprechen?«, frage ich strammstehend.

Er blickt auf und lässt den Brief auf sein Knie sinken. »Setz dich kurz zu mir.«

Ächzend lasse ich mich neben ihm nieder. Die gebrochene Rippe schmerzt bei jeder Bewegung.

»Heute ist die Nordfront gefallen. Morgen soll eine große Gegenoffensive von hier aus stattfinden, um Ra’Kek ein für alle Mal in die Knie zu zwingen.« Er hält mir den Brief hin, den ich überfliege.

»Aber wir sind zu wenige.« Ich bin fassungslos. »Der letzte Angriff hat viele Verletzte und Tote gefordert.« Wir sind nur halb so viele, wie wir sein sollten. Das betrifft nicht nur unsere Einheit, sondern die gesamte Westfront.

»Deshalb sind Truppen auf dem Weg zu uns, die letzten Reservisten. Es muss jetzt geschehen oder Nerencia wird fallen.« Müde fährt er sich mit der Hand über die Augen. »Wir haben keine personellen Ressourcen mehr. Es ist niemand mehr da, der uns unterstützen könnte. Im Morgengrauen setzen wir zu einer Offensive an. Es wird die letzte, entscheidende Schlacht.«

»Verstehe.« Mir erscheint der Zeitpunkt unpassend, doch mir fehlen Hintergrundinformationen. Wie groß ist unser Heer mit den Reservisten? Können wir gegen die Ra’Keku einen vernichtenden Schlag ausführen?

»Was soll ich dabei für dich tun?«

»Du hast mit Abstand am längsten in diesem Krieg gedient. Du bist eine Legende. Immer ganz vorn mit dabei und selten ernsthaft verletzt. Du hast unzähligen Kameraden das Leben gerettet. Die Soldaten sehen zu dir auf. Hilf mir, sie für den morgigen Tag zu motivieren. Sei in dieser letzten Schlacht an meiner Seite. Dann sind wir endlich frei und können nach Hause zurückkehren.« Die Worte sind voller Hoffnung, doch seine Augen bleiben leer.

Es war erdrückend heiß an diesem Sommertag.

Die Angel war ausgeworfen und ich hatte mich mit einem Buch auf den Knien in den Schatten eines Amberbaums gesetzt. Ich wollte genügend Fisch für das Abendessen mit meiner Familie fangen. Meine Schwestern standen ein ganzes Stück flussabwärts im Wasser und genossen das kühle Nass.

Ein Rascheln erregte meine Aufmerksamkeit. Als ich den Kopf über die leichte Erhebung hob, hinter der ich saß, sah ich, wie ein Mann durch das hohe Gras auf den Fluss zuschritt. Er hatte blondes, langes Haar, das in starkem Kontrast zu seiner gebräunten Haut stand. Solches Haar hatte ich noch nie zuvor gesehen.

Interessiert beobachtete ich ihn. Er war sehnig und schlank, mit muskulösen Armen und lief barfuß. Sein Profil bannte mich sofort. Er war wie eine Erscheinung. Ich wollte nichts weiter, als diesen Menschen zu betrachten.

Ohne innezuhalten, ging er tiefer in den Fluss hinein. Seine Hosenbeine sogen sich voll, doch das schien ihn nicht zu kümmern. Das hohe Quietschen von Verla, meiner jüngsten Schwester, riss den Fremden aus seiner Trance. Er drehte sich dem Geräusch zu und hob die Hand zum Gruße, als er die Mädchen entdeckte. Erst jetzt bemerkte er mich. Erschrocken zuckte ich zurück, denn ich fühlte mich, als wäre ich bei etwas Verbotenem ertappt worden.

»Hallo!« Er winkte mir zu. Sein Akzent war schwer und melodisch und klang fremd in meinen Ohren.

»Hallo«, antwortete ich zurückhaltend.

Langsam kam er auf mich zu und musterte erst meine Angel und dann mich. »Darf ich mich zu dir setzen?«

Mit einer Geste lud ich ihn ein, neben mir Platz zu nehmen. Das zutrauliche Verhalten des Fremden war mir merkwürdig unangenehm.

»Mein Name ist Lieras«, stellte er sich vor und setzte sich.

»Vil«, tat ich es ihm gleich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.

»Ich bin nicht von hier. Ich komme aus Ra’Kek und soll eure Gebräuche lernen. Wie ihr lebt und denkt. Damit sich unsere Völker einander annähern können.«

»Aus Ra’Kek?« Seine Offenheit überrumpelte mich. Was sollte das werden? Wollte er uns ausspionieren?