Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Tierra Firme

- Sprache: Spanisch

Cambio de dirección entrega una selección de textos de Ezequiel Martínez Estrada, uno de los ensayistas más importantes y prolíficos de Argentina, que recoge las impresiones suscitadas por los lugares que visitó o habitó durante toda su vida. A través de ese recorrido, es posible reconstruir los diversos momentos de un pensamiento tan original como profético. Entre su infancia y su muerte en la provincia de Buenos Aires, el trayecto por distintas ciudades de América y Europa permite comprobar los cambios intelectuales y políticos que lo condujeron desde el fatalismo, con el que interpretó la realidad nacional, hasta el antiimperialismo que sostuvo en los últimos años. De esos cambios dejó constancia en sus ensayos sobre Estados Unidos y Cuba, en los que narró sus experiencias de viaje, sus expectativas y sus disconformidades. Y también, más sucintamente, en varias de las cartas personales que le escribió a Victoria Ocampo, con quien mantuvo, pese a sus diferentes puntos de vista, una relación profesional y amistosa. La inflexión final de sus ideas se encuentra en el diario redactado en su visita a la Unión Soviética, inédito hasta hoy. A la luz de estos escritos, la interpretación sobre el espacio nacional de sus ensayos más conocidos, como Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat, puede leerse desde una nueva perspectiva. Como afirma Martín Kohan en su revelador prólogo al relacionar las etapas de su obra intelectual con sus sensaciones como viajero: para Martínez Estrada, "cuando se viaja, lo mejor es quedarse. Ni el poder de adaptación de los ubicuos ni la pasión de ajenidad de los turistas, sino hacer del viajar un estar: traducirlo a permanencia".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

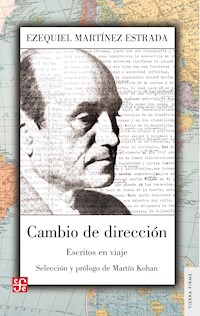

EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA

CAMBIO DE DIRECCIÓN

Escritos en viaje Selección y prólogo de Martín Kohan

Cambio de dirección entrega una selección de textos de Ezequiel Martínez Estrada, uno de los ensayistas más importantes y prolíficos de Argentina, que recoge las impresiones suscitadas por los lugares que visitó o habitó durante toda su vida. A través de ese recorrido, es posible reconstruir los diversos momentos de un pensamiento tan original como profético.

Entre su infancia y su muerte en la provincia de Buenos Aires, el trayecto por distintas ciudades de América y Europa permite comprobar los cambios intelectuales y políticos que lo condujeron desde el fatalismo, con el que interpretó la realidad nacional, hasta el antiimperialismo que sostuvo en los últimos años. De esos cambios dejó constancia en sus ensayos sobre Estados Unidos y Cuba, en los que narró sus experiencias de viaje, sus expectativas y sus disconformidades. Y también, más sucintamente, en varias de las cartas personales que le escribió a Victoria Ocampo, con quien mantuvo, pese a sus diferentes puntos de vista, una relación profesional y amistosa. La inflexión final de sus ideas se encuentra en el diario redactado en su visita a la Unión Soviética, inédito hasta hoy. A la luz de estos escritos, la interpretación sobre el espacio nacional de sus ensayos más conocidos, como Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat, puede leerse desde una nueva perspectiva.

Como afirma Martín Kohan en su revelador prólogo al relacionar las etapas de su obra intelectual con sus sensaciones como viajero: para Martínez Estrada, “cuando se viaja, lo mejor es quedarse. Ni el poder de adaptación de los ubicuos ni la pasión de ajenidad de los turistas, sino hacer del viajar un estar: traducirlo a permanencia”.

COLECCIÓN TIERRA FIRME

¿Cómo ven una viajera y un viajero el mundo? ¿Qué itinerarios pueden o eligen realizar? ¿Cómo cuentan sus experiencias? Esta serie presenta un conjunto de relatos de viaje escritos por diversas figuras de la escena política y cultural desde el siglo xix hasta la actualidad. Entre ellos hay viajes de iniciación, de aventura, de estudio; hay viajes hechos por encargo, por placer, por turismo, y hay también exilios o largas residencias en el exterior. Sus protagonistas han narrado su experiencia a través de crónicas periodísticas, de memorias, de cartas, de libros de viaje o de ensayos, en los que, además de describir, informar y contar anécdotas, expresaron afinidades y rechazos. Esa multiplicidad de miradas y registros provocados por el viaje y el conocimiento de otros lugares, otras lenguas y otros pueblos no solo estimula el juego de la imaginación, sino que invita a reflexionar sobre la propia cultura y sus modos de vincularse con lo diferente.

Serie Viajeras/Viajeros

dirigida por

ALEJANDRA LAERA

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroColección Tierra firmeEntre el viajero y el viaje, por Martín KohanFuera de lugarEpistolario con Victoria OcampoCarta del 5 de enero de 1951, desde GoyenaCarta del 17 de marzo de 1951, desde Residencia SurCarta del 13 de abril de 1951, desde Bahía BlancaCarta del 15 de julio de 1960, desde MéxicoCarta del 10 de octubre de 1960, desde La HabanaDebajoRadiografía de la pampaFisonomía de las poblacionesLos pueblosLa cabeza de GoliatEsta agitación, sin hacer nadaLas ocho patas en la cabezaDesde el cieloAfueraPanorama de los Estados UnidosMiamiWashingtonChicagoSan FranciscoDiario de Europa y la urssLucernaZúrichGinebraTula - Yásnaia Poliana (casa museo de León Tolstói)AdelanteMi experiencia cubanaPor qué estoy en Cuba y no en otra parteEl deus ex machinaImágenes de Fidel CastroChe Guevara, capitán del puebloCarta a David TieffenbergEl mausoleo de MartíCréditosEntre el viajero y el viaje

Martín Kohan

La diferencia que hay entre el viajero y el viaje es infinita.

EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA

Colonizado para los nacionalistas, antiperonista para los peronistas, profeta para los laicos, laico para los religiosos, religioso para los ateos, izquierdista para los fascistas, Martínez Estrada se va quedando solo.

ALFREDO RUBIONE

Lleva el diario en una mano, una valija y un sobretodo en la otra, y además arrima el brazo al brazo de su mujer. Acaba de bajar del avión y en la foto que registra la escena no trasunta precisamente soltura. Este viaje en particular resultará especialmente propicio, y eso ya se sabía al llegar: es 1961, Martínez Estrada viene a Cuba, ha ganado el Primer Premio de Ensayo de Casa de las Américas. Se diría entonces que es el hecho mismo de viajar (subir, bajar, andar, apretarse algunas horas en la estrechez de una butaca) lo que supone cierto trajín, cierto engorro. Tal vez quepa entender así esta frase de Martínez Estrada, que está inspirada en Montaigne y es citada por Pedro Orgambide: “Su Diario es un testimonio de que cuando se viaja lo mejor es estar en casa”. No es la frase de un cosmopolita, la frase de un hombre de mundo, del que hace del mundo su casa y podrá por eso mismo sentirse en su casa ahí a donde le toque ir, ahí donde le toque estar. La frase apunta más bien a la idea de llevar la casa consigo cada vez que hay que viajar, la de montarla en el lugar al que se llega, la de convertir cada sitio en la propia casa (porque por sí mismo de hecho no lo es). Podría sugerir más bien una paradoja a lo Macedonio Fernández, una que dijera por caso: cuando se viaja, lo mejor es quedarse. Ni el poder de adaptación de los ubicuos ni la pasión de ajenidad de los turistas, sino hacer del viajar un estar: traducirlo a permanencia.

¿Y no fue esa, acaso, la especialidad por excelencia de Ezequiel Martínez Estrada? Experto en permanencias, en invariantes, en fijezas. ¿No radicaba precisamente ahí su consabido desvelo por la pampa: en lo quieto, en lo inmutable? ¿No radicaba precisamente ahí el fatalismo tan señalado (y tan objetado, especialmente por Juan José Sebreli) de su condición de profeta sombrío, la del que no podía sino presagiar que lo que existe se mantendrá sin remedio? Su arte, el del radiógrafo, es un arte de la inmovilidad. Doble inmovilidad: la del objeto, que queda fijado, y la de la mirada, que se fija en él. Por eso Ismael Viñas lo definió como un “escudriñador de la realidad argentina”. Y por eso, según cita Adolfo Prieto, el propio Martínez Estrada ajustó una autodefinición: un radiólogo y no un fotógrafo. Porque, entre esas dos miradas que fijan y se fijan, la del radiólogo además penetra (así puede detectar qué hay debajo de Buenos Aires: la pampa; así puede detectar qué hay debajo de la pampa: más pampa). Bernardo Canal Feijóo se permitió dudar, en la revista Sur, del sentido de esta profundización: “En lo turbio creyó reconocer lo profundo. Cavó, cavó (¿cavó?) en busca de una profundidad de lo que no era más que turbio”; pero aun así no dejaba de reconocer que hay una mirada que está buscando calar. Beatriz Sarlo distinguirá la peculiar combinación de escalas de esa mirada de detenimiento: “Es un miniaturista que trabaja en grandes dimensiones”. Esto es: visión de panorámicas (la de los grandes temas, la de las grandes cosas), pero aplicada a la vez al pormenor, a la prodigiosa revelación del detalle; con un don para la minucia que es del ojo que se posa. “No tanto profeta como sismógrafo”, propone Christian Ferrer, su más reciente biógrafo, prefiriendo el espacio al tiempo, para remarcar esa cualidad de mirada penetrante, dispuesta a traspasar capas, pero que sería además capaz de detectar, en lo inmóvil, el anuncio de un movimiento posible (esa clase de movimiento: el telúrico; aunque sabemos que ni en la pampa, el objeto de Radiografía de la pampa y el territorio de Muerte y transfiguración de Martín Fierro, ni en Buenos Aires, el objeto de La cabeza de Goliat, existen los terremotos: debajo de la inmovilidad solo hay inmovilidad).

Cabe preguntarse entonces qué pasa con Martínez Estrada, el maestro de lo quieto, cuando le toca viajar (ahí donde, como en el ajedrez, tema de otro libro suyo, movimiento y posición se dan sentido mutuamente); qué pasa cuando el radiógrafo con sus fijezas espaciales debe moverse en el espacio, desplazarse de lugar en lugar. Porque lo cierto es que en la vida de Martínez Estrada no solo no faltaron los viajes (viajes a Europa, Estados Unidos, México, Cuba, etc.), sino también, y acaso de manera más decisiva, los cambios de lugar de residencia. Como si en cierto modo hubiese activado biográficamente dos de las acepciones de esa palabra crucial, dirección: el rumbo que se toma, el domicilio que se tiene, hasta hacer incluso que los dos significados se impregnaran recíprocamente, y así como el viajero pretende encontrarse en casa, algo que es propio de los desplazamientos se impone a cada fijación de domicilio.

Martínez Estrada nació en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, en septiembre de 1895. Pero la familia dejó ese lugar unos ocho años más tarde, de manera que la infancia de Martínez Estrada (y en lo concreto: ese núcleo de recuerdos de infancia que componen un imaginario de origen) transcurrió en buena medida en Goyena, al sur de la provincia de Buenos Aires. Christian Ferrer puntualiza que la casa natal fue demolida, y que en San José de la Esquina no hay ninguna calle que lleve el nombre de Martínez Estrada: dos formas complementarias de perderse las huellas o de faltar las huellas. En Goyena, los Martínez Estrada vivieron hasta 1907. Tras la separación de los padres, se mudaron a Buenos Aires. Allí, Martínez Estrada cursó sus estudios secundarios, luego entró a trabajar en el Correo Central y empezó a publicar sus libros de poesía. En 1923, fue nombrado profesor de Literatura en el Colegio Nacional de La Plata; una amistad muy significativa para él, la del escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña, se forjaría en la rutina de esos viajes en tren al sur.

Martínez Estrada en Buenos Aires no se siente precisamente a gusto. Es el lugar donde reside, pero no un lugar donde se halle. La diatriba que conceptualizará en 1940 en La cabeza de Goliat no es ajena a este malestar. Tanto como para que, en 1937, decida intentar una improbable vida de chacarero. ¿En qué lugar? En Goyena, ni más ni menos. En el sitio de la infancia. De manera que esta partida, más que partida, es un regreso. Por consejo del editor Juan Goyanarte, y con el dinero de los premios obtenidos por Humoresca y por Títeres de pies ligeros, adquiere una chacra en las afueras de aquel pueblo. Su amigo Gregorio Scheines revelará que Martínez Estrada vaciló en aquel momento acerca del destino que podía darle a ese dinero: dudó entre hacer un nuevo viaje a Europa (el primero, en 1927, había sido una especie de luna de miel) o emplearlo en este emprendimiento de vida rural. Es decir que en realidad dudó entre dos formas de viaje: un viaje para recorrer (Italia y España) o un viaje para instalarse (en una chacra en Goyena).

El proyecto no prosperó. Esa “cierta añoranza por un pasado pastoril”, según la definió Pedro Orgambide, encontró sus límites concretos en el hecho comprobable de que Martínez Estrada, para decirlo con palabras de Scheines, “de campo no entendía nada” y “no tenía noción de lo que era una chacra”. El talento para radiografiar la pampa y el talento para labrarla no eran evidentemente correlativos. Martínez Estrada no consiguió integrarse a este mundo; la vuelta al origen no fue entonces otra cosa que un desencuentro. Pero hubo algo más en el desenlace postrero de esta experiencia frustrada: años más tarde, ya en la década de 1950, y al cabo de un prolongado y desgastante proceso judicial, por un reclamo de deudas impositivas primero y por una ocupación intrusiva después, Martínez Estrada se vio despojado de su propiedad en Goyena. Una casa perdida. Y perdida en un lugar de pertenencia al que se suponía que siempre sería posible regresar. En definitiva, esa pertenencia se resolvió en su exacto opuesto, y de hecho Martínez Estrada a Goyena ya casi no volvió más.

Acaso este trance de incongruencia con un entorno de naturaleza le resultó más patente frente al convite que, desde Misiones, le había formulado años antes su amigo Horacio Quiroga para que se fuera a vivir allá con él. Claro que una selva espesa no es igual que una chacra en la llanura, y claro que Misiones no habría de inspirarle ninguna evocación de infancia, pero aun así Martínez Estrada llegó a tentarse con el ofrecimiento. Tanto como para que Quiroga se ocupara de desmontar una hectárea en el terreno contiguo a su casa, es decir, para que se ocupara de, en sentido literal, hacerle lugar. Porque de eso se trataba, en definitiva: de tratar de encontrarle o hacerle un lugar a quien, como Martínez Estrada, se veía o se sentía, una y otra vez, fuera de lugar. Martínez Estrada desistió sensatamente del proyecto de vida en Misiones, pero si alcanzó pese a todo a considerarlo, como lo hizo, fue por el incordio que le causaba el vivir en Buenos Aires, fatigado por la propia ciudad no menos que por las miserias de los círculos literarios.

Es así que, en mayo de 1949, decide alejarse otra vez de Buenos Aires y se radica en Bahía Blanca. Ahí se afinca. La casa que habitó es hoy el museo que lo evoca y es la sede de su archivo personal; en Bahía Blanca morirá, en noviembre de 1964, y ahí está enterrado. ¿En qué medida pesó, en su decisión de traslado, la atracción que podía ejercer sobre él un lugar como Bahía Blanca, y en qué medida se trató más bien de un movimiento de refracción para salirse de Buenos Aires? ¿En qué medida se sintió seducido y en qué medida se sintió expulsado? Christian Ferrer se inclina más por lo segundo, dadas las tantas páginas de repulsa que Martínez Estrada le dedicó a Buenos Aires y las pocas en las que, en cambio, se ocupó de la propia Bahía Blanca. Claro que la negatividad, en Martínez Estrada, no es un aspecto menor, sino un rasgo constitutivo; así solía tomar impulso, y ese solía ser su motor (motor de pensamiento, motor de escritura, motor existencial). De manera que una decisión tomada por la negativa en su caso no supone una disminución o un desmedro; puede considerarse, incluso, que a nada se le asignará más potencia que a lo que expresa negatividad. Aunque algo más había pasado en una visita previa a la ciudad: lo habían tratado bien. Y era tal la sensación de Martínez Estrada de verse desconsiderado, segregado, repelido que se acogió a ese entorno de admiradores, paliando ese sentimiento de rechazo y al mismo tiempo confirmándolo: viviendo en Bahía como un rechazado de los centros de prestigio de Buenos Aires. Bahía Blanca representaba así, a un mismo tiempo, su lugar y su fuera de lugar.

A la manera de Domingo Sarmiento, y en parte bajo su inspiración modélica, Martínez Estrada daba en superponer la historia nacional y su historia personal, la historia y la biografía. En esa secuencia recurrente de proyecciones de escala a escala, hay un momento singular: es la carta que en 1955 le dirigió al presidente de la nación (presidente de facto, en quien Martínez Estrada aún percibía no a un dictador, sino a un libertador). Lo que en esa carta le reclamaba era el traslado de la Capital Federal a Bahía Blanca, y en verdad, una vez más, menos por la positiva que por la negativa, despojar a Buenos Aires de su carácter de ciudad capital. Esta vez no era su vida personal la que reproducía los lineamientos de la historia argentina; la pretensión era que la historia argentina reprodujera los lineamientos de su vida personal. Trasladar la capital al sur; menos una forma de alojar que un afán de desalojo.

Para entonces, Martínez Estrada colaboraba en la revista Sur y había obtenido un premio municipal y dos premios nacionales de Literatura; un grupo selecto de escritores le había ofrendado un homenaje personal (por más que Borges se las hubiera arreglado para infiltrar en la ocasión uno de sus habituales ejercicios de malicia, alabando y retaceando a la vez). No es preciso incurrir en psicologismos para considerar que a Martínez Estrada no le habrían faltado elementos para darse por admitido y reconocido, lo que equivale a decir que había en él una cierta voluntad, o una cierta necesidad, de figurarse en la condición del desplazado, en la condición del combatido. Es clara la vocación de heterodoxia en Martínez Estrada. Sus libros, sin dejar de manifestar legados y deudas, lo evidencian una y otra vez. Y esa heterodoxia se resuelve en un imaginario de descolocación. Un modo de posicionarse, después de todo: hacerlo en la descolocación y en el fuera de lugar. Martínez Estrada se definió alguna vez como “un extranjero en mi patria”, otra vez como “un desterrado entre los suyos” (como lo había sido Sarmiento), otra vez como “un puritano en un burdel”. Lo resumió con precisión David Viñas, a propósito de Rodolfo Walsh: “El típico estar fuera de lugar de los escritores heterodoxos de la Argentina al estilo de Martínez Estrada”. Algo hubo en su manera de escribir y de pensar, algo hubo en su modo de percibirse en la escena literaria, de ese que dejó primero el pueblo natal, dejó después el pueblo de infancia, recaló en Buenos Aires a disgusto, quiso volver al lugar de infancia y no resultó, fantaseó con irse a vivir a un sitio donde no encajaría, se fue de Buenos Aires, se valió de Bahía Blanca para irse de Buenos Aires (eso mismo que pretendió que Aramburu, el presidente de facto, hiciera con la capital).

Ahora bien, ¿qué pasa con este fuera de lugar cuando tiene que dejar su lugar? ¿Qué pasa con el extranjero en su patria cuando tiene que dejar su patria, cuando se va de verdad? En resumen, ¿qué pasa con Martínez Estrada cuando tiene que viajar al extranjero? Algunos de los viajes más significativos de su vida fueron los siguientes: el de 1927, a Italia, Francia y España; en 1942, es invitado a Estados Unidos; en 1957, es invitado a la URSS (y conexiones); en 1960, es invitado a México; en 1961, va a Cuba premiado por Casa de las Américas. En el viaje matrimonial, el primero de largo alcance, hay al menos tres elementos que merecen subrayarse. El primero es que, aunque él y su mujer visitaron sitios diversos, le dieron prioridad al lugar donde ella había nacido: esta parte de la travesía europea funcionó como el proyecto de Goyena, un viaje que de por sí es un regreso, vuelta al lugar que sella un origen y consagra una pertenencia, viajar al lugar de donde se es, viajar al lugar donde se es. El segundo elemento es que la larga travesía en barco la aprovecharon para que su mujer, Agustina Morriconi, le enseñara un poco de italiano, y al llegar finalmente a Italia él algo pudiese hablar, lo que no dejó de regocijarlo. Porque lo cierto es que Martínez Estrada no sabía idiomas ni los aprendería más que someramente para los futuros viajes; lo que implica que viajaba sin contar con ese recurso de adecuación o integración (que “no sabía idiomas” lo refirió Gregorio Scheines, el mismo que, a propósito del proyecto de la chacra en Goyena, mencionó que “no tenía lenguaje para hablar con los peones”). El tercer elemento es que Martínez Estrada se entusiasmó durante el viaje con la perspectiva de radicarse alguna vez en Italia y hasta mencionó una intención de terminar sus días ahí. Dejemos de lado el talante lúgubre de quien, en pleno viaje matrimonial, y con apenas 32 años, especula sobre sus últimos días; atengámonos a la condición de quien viaja, por un lado, volviendo y, por otro, pensando en quedarse. Como en la vuelta a Goyena, para establecerse; como en el viaje a Misiones con Quiroga, que será para instalarse o no será; como el viaje de conferencista a Bahía Blanca, que termina en radicación. Como sucederá con el viaje a México: al cabo de las conferencias previstas, Martínez Estrada no se va, permanece, se arraiga; tramita permisos de residencia (delega el trámite, como para que ocurra como por sí solo, pero lo hace), piensa en quedarse de por vida y al final se queda dos años. Y lo mismo sucederá con el viaje a Cuba: en vez de viajar y regresar, llegar y quedarse, afincarse y hacerse de ahí. También en Cuba pasará dos años enteros, instalado en una casa frente al mar en el Vedado, La Habana, muy cerca de Casa de las Américas, su lugar de trabajo cotidiano. En vez de hoteles y paseos, una casa y un trabajo. El “extranjero en su patria” dice ahora, desde Cuba: “En Cuba no me siento un extranjero como en años tristes me sentí en mi país”.

Esta notoria propensión a instalarse no deja de trasuntar un cierto grado de incordio, un caso crónico de descolocación y no de plástica adaptabilidad. Si Martínez Estrada piensa tan a menudo en la posibilidad de quedarse en el lugar al que llega, y a veces incluso concreta esa posibilidad, es porque hay un lastre que lo aqueja en el lugar que antes dejó. Su tiempo en Cuba, y su posicionamiento de rotunda adhesión a la revolución en curso, supuso a su vez una descolocación respecto del campo literario nacional: el fervor revolucionario de Martínez Estrada en Cuba desconcertó, por empezar, a sus colegas del grupo Sur (donde cayó mal incluso que el escritor José Bianco, secretario de la revista, visitara la isla), pero además, y acaso más, a quienes, desde la izquierda, gustaban de correrlo por izquierda.

Al cabo de esos dos años, en los que empero no faltó la tensión de algún desencuentro a propósito de José Martí, Martínez Estrada deja Cuba y vuelve a Bahía Blanca. Regreso vacilante: antes considera la alternativa de instalarse en Uruguay por un tiempo; por fin vuelve, pero anunciando que sería solamente por seis meses. Incluso al asentarse, porque lo cierto es que se quedaría ya definitivamente en Bahía Blanca, Martínez Estrada introduce un matiz de inestabilidad posible. De hecho, desde Bahía, según cita Christian Ferrer, les escribe a sus amigos cubanos: “Quiero volver a Cuba. No puedo readaptarme (si es que antes lo estuve)”. Llega incluso a comprar un pasaje, que sin embargo no utilizará. Morirá en Bahía Blanca, en ese estado de inadaptación que definió su vida entera, dos años después de haber vuelto. Su departamento en La Habana, entretanto, había sido allanado para detener a su nuevo ocupante. Martínez Estrada se enteró, porque lo conocía. De nuevo una casa perdida. El lugar de alojamiento volvía a impregnarse así, malamente, con las sombras del desalojo.

* * *

El recorrido de los textos de esta antología empieza con Victoria Ocampo (“Fuera de lugar”), con cinco cartas que Martínez Estrada le dirige desde cinco lugares distintos (tres en 1951 y dos en 1960: Goyena, Buenos Aires, Bahía Blanca, México, La Habana). Victoria Ocampo llegó a ser para Martínez Estrada un cierto punto de referencia, una constante a la que remitirse, estuviese donde estuviese. Y eso, más allá de las notorias divergencias existentes entre ambos (en especial, con el viraje final de Martínez Estrada en Cuba), amén de las coincidencias posibles (como la aversión al peronismo, por caso). Es decir que ese vínculo estable al que pudo remitirse Martínez Estrada una y otra vez no respondía, en sentido estricto, a una confluencia plena; estaba hecho, en verdad, de desacoples, eventualmente prevenidos o morigerados por una fuerte resolución de afecto mutuo.

Desde Goyena le escribe Martínez Estrada, emparentando en un mismo “fuera de su medio” la labor de Victoria Ocampo al frente de Sur con sus propias labores de chacarero. Ese fuera de su medio se agrava con la enfermedad que agobiará poco después a Martínez Estrada. ¿Hay acaso una manifestación más consumada de inadaptación a un medio que una reacción alérgica generalizada? Y si en esas circunstancias surge explícitamente un imperioso ¿adónde ir?, es Victoria Ocampo la que le procurará, a través de José Bianco, una “hermosa habitación” donde instalarse. “Nunca olvidaré su hospitalidad en Sur”, dirá Martínez Estrada, ya en su casa de Bahía Blanca. Doble hospitalidad: la de la sede de la revista, acogiendo al convaleciente, y la de la revista misma, ya más en general, acogiendo al escritor de eventuales disidencias, como le expresará años después desde México: “Le agradezco infinitamente que me invite a escribir en Sur, abriéndome de par en par sus puertas”. Redacta esa carta en julio de 1960, “decidido a morir fuera de mi patria”, dándose por excluido hasta para la escritura. En las antípodas de la expulsión de la patria, y en parte como su paliativo, persiste la hospitalidad de Victoria Ocampo.

En octubre de ese año, ya en La Habana, Martínez Estrada se amarga con los maltratos argentinos, las asperezas que le dirigieron desde la revista Atlántida (los aludidos en la réplica son Raúl Anzoátegui, Enrique Wernicke y Dalmiro Sáenz), y apela a Victoria Ocampo para contrarrestar esa secuencia que se le vuelve tan expulsiva. Y si la carta desde México se cerraba notificando un cambio de domicilio, esta desde Cuba detalla en la posdata un conflicto con las casas: un asalto en el departamento de Buenos Aires, otro en la casa de Bahía Blanca, todo lo cual viene a agregarse al litigio legal con su chacra de Goyena (esa de la que “me despojan los caranchos del Foro”). Problemas con los lugares, problemas con el tener lugar; tanto en el espacio figurado del “campo literario” como en los espacios literales de las casas en un sitio o en otro.

Siguen luego los textos de lo propio (“Debajo”), los de la pampa, los de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, ¿qué se supone que significa lo propio, tratándose de Martínez Estrada? Lo propio en él se vuelve impropio, acorde con su percepción (o con su voluntad) de resultar inapropiado. Por ende, la perspectiva que asume es la de un “forastero”, la de un “extraño”, la del “viajero que ha dejado otra ciudad antes de entrar a esta”, la del que “vuelve a encontrarse de nuevo extranjero en su patria”. Estos textos sobre pueblos argentinos son pensados en clave de viaje, “en viaje de un pueblo a otro”, parangonando a “los que van de Buenos Aires al interior” con “los que van de América a Europa”. Y eso vale para los hombres (“todo hombre de llanura es oriundo de otro lugar”) no menos que para el ombú, al que concibe también como viajero (“se vino con un pedazo de selva al hombro como un linyera con su ropa”). La referencia en esto parece ser William H. Hudson (que escribió un libro llamado El ombú, y a quien Martínez Estrada le dedicó a su vez un libro): lograr para este mundo, el de la pampa, la visión de un extranjero, como lo fue de hecho Hudson. Un viaje que, en Martínez Estrada, compuesto como ficción de viaje para los sitios donde vivió o donde vive, se resuelve en irrealidad: “Al llegar se diría que entramos otra vez al pueblo que hemos dejado, y que el viaje fue una ilusión”.

La ciudad de Buenos Aires precisa para Martínez Estrada algo de esa misma índole: “Es preciso llegar desde lejos (no desde fuera)”, “la vemos desde lejos y desde arriba” (una mirada de altura que le objetaría David Viñas). Lo fastidia o lo frustra el “movimiento abstracto” de la ciudad, su “ir y venir en el mismo sitio”, se le antoja taquicardia o le produce taquicardia. Por eso piensa en una “vía de escape”: “Necesitamos huir vertiginosamente, aunque sea por dentro de la tierra”. Se diría que está dispuesto a hundirse en la pampa, en esa pampa que subyace a Buenos Aires, según bien sabe un radiógrafo; se diría que está dispuesto a sumergirse o incrustarse en la pampa, con tal de salirse de Buenos Aires.

A estos viajes de ilusión, siguen después los viajes reales (“Afuera”). El primero es a Estados Unidos, invitado como parte de un programa de captación de intelectuales para la causa de los aliados en plena Segunda Guerra Mundial. Martínez Estrada llega especialmente bien dispuesto para apreciar aquello con lo que se va a encontrar. Pero ¿de veras Miami le gusta tanto más que Chicago, o es que esa buena voluntad inicial se va desgastando a medida que el viaje transcurre? David Viñas considera que hubo en él una cierta fascinación inicial, pero que luego descubrió el reverso del país, como si hubiese pasado de la cultura de fachada al contrafrente de Estados Unidos. Viñas reprueba de manera categórica esas impresiones iniciales, “ingenuas o francamente lamentables”, hasta que el propio viaje lleva a Martínez Estrada a desistir de sus “gigantes generalizaciones”, que “no se compaginan con lo que ve y con lo que reiteradamente le señalan habitantes anteriores”.

Los desajustes y los reajustes de Martínez Estrada llegan a ser, en cualquier caso, la clave de este viaje tan significativo: lo que va de las expectativas previas a la plasticidad necesaria para dudar de lo que está observando o para rectificar lo que antes observó. En algunos momentos, Miami o Washington admiten la prueba mayor de la experiencia de viaje de Martínez Estrada, esto es, la de pensarse, no de paso, sino viviendo ahí; pero el incordio y el fastidio van ganando terreno a medida que se siente, no un extranjero, sino un turista. Con la condición de extranjero puede lidiar, primero porque de hecho lo es y segundo porque está acostumbrado a maniobrar con eso. Pero lo irrita la condición de turista cultural o, más aún, la del presunto representante de una tipicidad argentina. Así, afirma de sí mismo y de su mujer, a poco de llegar: “Ni me siento extranjero. Agustina viviría aquí mejor que en París o en Florencia”; o calcula más adelante: “Para comprender todo bien tendría que vivir con ellos”. Pero con la acumulación de los días y las ciudades aparecen cada vez más cosas que lo disgustan. Para no hablar de la exasperación que le va causando la sucesión de protocolos huecos (“todo esto al principio halaga. Después se piensa: ‘Empresa de turismo’”) o la identificación prejuiciosa con el estereotipo gardeliano (“algunos esperarían que yo les cantara alguna milonga”).

Martínez Estrada se recuesta en la literatura con toda frecuencia. Piensa en Poe, en Whitman, en Thoreau; recurre imaginariamente a Kafka o a Dostoievski para poder comprender lo que ve o tolerar lo que vive. La visita a la casa de Jack London cobra así todo su sentido, porque ofrece una apoyatura concreta (el lugar en que vivió) para su más firme sistema de referencias de viaje (las lecturas, los escritores). El encuentro con una casa destruida (“visitamos las ruinas de la casa que hizo construir Jack London y que le incendiaron los mismos obreros”) se ofrece así como expresión de una condición existencial (que no es ajena al propio Martínez Estrada).

El siguiente gran viaje, el de la URSS, quince años después, estuvo especialmente signado por zozobras, incertidumbres, cambios sobre la marcha, por desvíos y esperas imprevistas. Le dará tiempo para volver a Italia, por ejemplo, o varios días disponibles en Suiza, antes de llegar efectivamente a la URSS. Entre esas tantas vicisitudes, Martínez Estrada encontrará ocasión de repetir ese gesto tan suyo, el de quien se imagina quedándose; así, dirá en Ginebra: “Aquí quisiera vivir y morir en paz” (no obstante, le harán saber, poco después, ante cierta incomprensión de lo que ha visto, que ahí en Ginebra está “en la luna”). A Lucerna llega por primera vez, pero se las arregla para sentirlo como una vuelta (Martínez Estrada se figura quedándose, y si no, se figura volviendo): “Encontrarme en Lucerna fue para mí como regresar a la primera juventud”. En Budapest tendrá una experiencia especial: no sale del aeropuerto. Se encuentra por fin en una condición de viajero estricto, la de pasajero en tránsito; pese a eso, se las compone para erigirse en un experto lector de rostros, hermeneuta por vía facial de las huellas de la situación política en Hungría, casi hasta hacer, significativamente, de esos “no lugares” que son los aeropuertos, una especie de lugar.

En Zúrich se sentirá en su patria (segunda, pero patria al fin). Es la suprema hospitalidad de los suizos lo que hace que “el recién venido se sienta como en su propia patria y en su ciudad natal; en casa”. Y, sin embargo, será el sitio en el que no hallará un lugar donde alojarse, y deberá pasar, por eso, la noche entera a la intemperie en una plaza. Zúrich será, metafóricamente, como su propia casa; no obstante, en lo literal, lo dejará sin casa y sin techo. ¿Y si hubiese contribuido esa situación a hacerlo sentir en su hogar? “Empero, la calle tenía ya mucho del hogar”, sostiene de hecho. Una noche a la medida de su visión de desamparado.

De este viaje, que se extiende luego a la URSS, no dejará Martínez Estrada escritos listos para ser publicados, sino apenas algunas páginas mecanografiadas con el agregado de notas manuscritas (que se incorporaron a esta primera edición cuando la legibilidad lo hizo posible) y el reporte de un encuentro con estudiantes del Instituto de Literatura Máximo Gorki. Gregorio Scheines manifiesta que Martínez Estrada no volvió satisfecho del periplo soviético. En la biblioteca del Instituto Gorki, descubre que no hay libros de Trotski; con sus estudiantes, se traba en una discusión en defensa de Kafka; conversa con Iliá Ehrenburg; conversa con Nâzim Hikmet. Se diría que no es sino hacia el final del viaje, concretamente en su último día, que Martínez Estrada se va a sentir pleno, y es con la visita a la casa museo de Tolstói. Otro modo de sentirse en casa, sin estarlo: visitar las casas donde vivieron sus escritores admirados. Ya en el trayecto de 200 kilómetros desde Moscú hasta Yásnaia Poliana, haciendo ese mismo viaje que había hecho Tolstói tan a menudo, dice Martínez Estrada que tuvo “la impresión durante todo el camino de que estaba en un pobre campo de mi país”. Y al cabo de la visita, cargada de una emotividad con ecos religiosos (peregrinación, reliquia, dioses, tierra sagrada), Martínez Estrada concluye: “Hubiera querido quedarme siempre ahí”. Si la Unión Soviética de por sí no propició en él esa doble disposición de viajero, la de sentirse en el propio país y la de pensar en la posibilidad de quedarse, sí lo hizo la casa museo de Tolstói. Una casa que había quedado abandonada (de nuevo, una casa perdida) y fue recuperada por el Estado para que cumpliera su función actual.

Casi no hay lugar de viaje por el que Martínez Estrada pase sin al menos en algún momento ponerse a imaginar que se queda. Pero no será sino en México y en Cuba que va, en efecto, a instalarse y regularizar duraderamente una rutina de trabajo (no de por vida, como anuncia en uno y otro caso, pero sí por cierto tiempo). Ahora bien, la estabilidad y la regularidad que le aportará la estancia en Cuba van a resolverse en un viraje rotundo de su práctica intelectual. Su entusiasmo con la revolución le abre más que un espacio: le abre un tiempo, le abre un futuro. El fatalismo de siempre se encuentra, hacia el final de su vida, con la posibilidad certera de un cambio social hacia adelante (más propio de eso que Ferrer propone como una disposición “mesiánica”).

Martínez Estrada no es en Cuba un “turista revolucionario” (como le endilgó por caso Ernesto Goldar y como refutó puntualmente Pedro Orgambide), ante todo porque no es un turista. Se las compuso para no serlo nunca, en ninguno de sus viajes, y tanto menos lo fue en este, tan signado por el arraigo y la adhesión del convencido. Martínez Estrada puede ser en Cuba un lector prodigioso de fotografías, un hermeneuta de las imágenes de Fidel Castro y de la propia revolución, pero también quien inscribe la reflexión en la singularidad de la experiencia in situ, asistiendo entre la multitud a un discurso del Che Guevara, y también el peregrino al mausoleo de José Martí, sobre quien está desarrollando una extensa investigación en Casa de las Américas (otra peregrinación más, aunque esta con especiales prevenciones para no incurrir en fetichismos e iconolatrías).

Pero será en La Habana, y además un 1° de mayo (el 1° de mayo de 1962), donde Martínez Estrada redactará una de sus más intensas apologías de Victoria Ocampo. Más allá del evidente afecto personal que los unía, hay en esas páginas una admiración intelectual tan plena como sincera, que sirve para indicar que aun en esta “izquierdización de Martínez Estrada” (la formulación es de David Viñas) no hay ninguna voluntad de acatar las coordenadas establecidas para el pensamiento de izquierda ni de esmerarse por encajar en ellas. Hay, más bien, si se quiere, una voluntad de signo inverso: ni acatar ni encajar, asumir el riesgo del fuera de lugar, que lo será tanto para la izquierda, que no dejará de resentir en Martínez Estrada un vínculo con el mundo de la revista Sur, como para los lectores potenciales de ese elogio de Victoria Ocampo, que no dejarán de recelar en Martínez Estrada al entusiasta de la revolución cubana.

La vocación de descolocación se ratifica. “A mi país no quiero volver”, le escribe desde La Habana a David Tieffenberg. No quiere, pero volverá. Volverá a Bahía Blanca, la ciudad que eligió, y a la casa que más propiamente puede llamarse suya. Allí morirá, en su casa. Y a la vez, pese a eso, como siempre, un poco fuera de lugar.

Criterios de esta edición

Este volumen está organizado en cuatro partes. La primera, “Fuera de lugar”, compuesta por las cartas de Martínez Estrada a Victoria Ocampo, abarca un arco temporal de diez años entre comienzos de la década de 1950 y la de 1960. En cambio, las otras tres partes siguen una secuencia cronológica mayor que empieza en 1933 con una selección de Radiografía de la pampa y también concluye iniciada la década de 1960, con el último viaje que realiza Martínez Estrada a Cuba. Para estas secciones se ha realizado una selección tanto de los escritos de viaje como de aquellos que tienen origen en alguna estadía en el exterior. Asimismo, nos manejamos con un criterio amplio de la noción de viaje, que incluye tanto los desplazamientos de Martínez Estrada en el interior del país, específicamente por la provincia de Buenos Aires, como en otros países. Si bien algunos de esos escritos (Radiografía de la pampa, La cabeza de Goliat)