Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Básica de Bolsillo

- Sprache: Spanisch

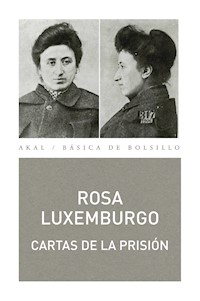

El presente libro, que recoge las cartas que Rosa Luxemburgo escribió desde la cárcel a sus amigos y compañeros de lucha, es capaz de condensar su pensamiento más profundo sobre la situación política del momento y las perspectivas futuras del socialismo. En ellas muestra su espíritu independiente, lógico y penetrante, así como su deseo de conocer y teorizar más allá de la doctrina marxista que inspiró su obra y sus acciones. Pese a su situación y represión, Rosa Luxemburgo nunca dejó atrás sus ideas, sino que siguió escribiendo incansablemente para defender sus convicciones, manifestando, aun estando presa, un conocimiento del momento político sorprendente. Cartas de la prisión es, por tanto, una muestra más de la brillantez de una mujer cuyo pensamiento sigue siendo capaz de remover en la actualidad muchas conciencias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Básica de Bolsillo / 284

Serie Clásicos del pensamiento político

Rosa Luxemburgo

CARTAS DE LA PRISIÓN

Traducción de la Semblanza de Rosa Luxemburgo y de las cartas: F. Suárez

Con la revisión y acutalización del Equipo editorial

Traducción de la introducción y la posdata de Luisa Kautsky: Ana Useros Martín

Este libro, que recoge las cartas que Rosa Luxemburgo escribió desde la cárcel a sus amigos y compañeros de lucha, es capaz de condensar su pensamiento más profundo sobre la situación política del momento y las perspectivas futuras del socialismo. En ellas muestra su espíritu independiente, lógico y penetrante, así como su deseo de conocer y teorizar más allá de la doctrina marxista que inspiró su obra y sus acciones. Pese a su situación y represión, Rosa Luxemburgo nunca dejó atrás sus ideas, sino que siguió escribiendo incansablemente para defender sus convicciones, manifestando, aun estando presa, un conocimiento del momento político sorprendente. Cartas de la prisión es, por tanto, una muestra más de la brillantez de una mujer cuyo pensamiento sigue siendo capaz de remover en la actualidad muchas conciencias.

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Por cesión de Akal Editor, 1976

© Ediciones Akal, S. A., 2019

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4693-6

Semblanza de Rosa Luxemburgo

Por Clara Zetkin

En Rosa Luxemburgo vivía una indomable voluntad. Dueña siempre de sí, sabía atizar en el interior de su espíritu la llama dispuesta a brotar cuando hiciese falta, y no perdía jamás su aspecto sereno e imparcial. Acostumbrada a dominarse a sí misma, podía disciplinar y dirigir el espíritu de los demás. Su sensibilidad exquisita la movía a buscar asideros para no dejarse arrastrar por las impresiones externas; pero bajo aquella apariencia de temperamento reservado, se escondía un alma delicada, profunda, apasionada, que no sólo abrazaba como suyo todo lo humano, sino que se extendía también a todo ser viviente, pues para ella el universo formaba un todo armónico y orgánico. ¡Cuántas veces aquella a quien llamaban «Rosa la Sanguinaria», toda fatigada y abrumada de trabajo, se detenía o volvía atrás para salvar la vida de un insecto extraviado entre la hierba! Su corazón estaba abierto a todos los dolores humanos. No carecía nunca de tiempo ni de paciencia para escuchar a cuantos acudían a ella buscando ayuda y consejo. Para sí, no necesitaba nunca nada, y se privaba con gusto de lo más necesario para dárselo a otros.

Severa consigo misma, era toda indulgencia para con sus amigos, cuyas preocupaciones y penas la entristecían más que sus propios pesares. Su fidelidad y su abnegación estaban por encima de toda prueba. Y aquella a quien se tenía por una fanática y una sectaria, rebosaba cordialidad, ingenio y buen humor cuando se encontraba rodeada de sus amigos. Su conversación era el encanto de todos. La disciplina que se había impuesto y su natural pundonor la habían enseñado a sufrir apretando los dientes. En su presencia parecía desvanecerse todo lo que era vulgar y brutal. Aquel cuerpo pequeño, frágil y delicado albergaba una energía sin igual. Sabía exigir siempre de sí misma el máximo esfuerzo y jamás fallaba. Y cuando se sentía a punto de sucumbir al agotamiento de sus energías, imponíase para descansar un trabajo todavía más pesado. El trabajo y la lucha le infundían alientos. De sus labios rara vez salía un «no puedo»; en cambio, el «debo», a todas horas. Su delicada salud y las adversidades no hacían mella en su espíritu. Rodeada de peligros y de contrariedades, jamás perdió la seguridad en sí misma. Su alma libre vencía de los obstáculos que la cercaban.

Mehring tiene harta razón cuando dice que Rosa Luxemburgo era el más genial discípulo de Marx. Tan claro como profundo, su pensamiento brillaba siempre por su independencia; ella no necesitaba someterse a las fórmulas rutinarias, pues sabía juzgar por sí misma el verdadero valor de las cosas y de los fenómenos. Su espíritu lógico y penetrante se enriquecía con la intuición de las contradicciones que ofrece la vida. Sus ambiciones personales no se colmaban con conocer a Marx, con dominar e interpretar su doctrina; necesitaba seguir investigando por cuenta propia y crear sobre el espíritu del maestro. Su estilo brillante permitíale dar realce a sus ideas. Sus tesis no eran jamás demostraciones secas y áridas, circunscritas en los cuadros de la teoría y de la erudición. Chispeantes de ingenio y de ironía, en todas ellas vibraba una contenida emoción y todas revelaban una inmensa cultura y una fecunda vida interior. Rosa Luxemburgo, gran teórica del socialismo científico, no incurría jamás en esa pedantería libresca que lo aprende todo en la letra de molde y no sabe de más alimento espiritual que los conocimientos indispensables y circunscritos en su especialidad: su afán de saber no conocía límites y su amplio espíritu, su aguda sensibilidad la llevaban a descubrir en la naturaleza y en el arte fuentes continuamente renovadas de goce y de riqueza interior.

En el espíritu de Rosa Luxemburgo el ideal socialista era una pasión avasalladora que todo lo arrollaba; una pasión, a la par, del cerebro y del corazón, que la devoraba y la acuciaba a crear. La única ambición grande y pura de esta mujer sin par, la obra de toda su vida, fue la de preparar la revolución que había de dejar el paso franco al socialismo. El poder vivir la revolución y tomar parte en sus batallas era para ella la suprema dicha. Con una voluntad férrea, con un desprecio total de sí misma, con una abnegación que no hay palabras con qué expresar, Rosa Luxemburgo puso al servicio del socialismo todo lo que era, todo lo que valía, su persona y su vida. La ofrenda de su vida a la idea no la hizo tan sólo el día de su muerte; se la había ido dando ya trozo a trozo, en cada minuto de su existencia de lucha y de trabajo. Por esto podía legítimamente exigir también de los demás que lo entregaran todo, su vida incluso, en aras del socialismo. Rosa Luxemburgo simboliza la espada y la llama de la revolución, y su nombre quedará grabado en los siglos como el de una de las más grandiosas e insignes figuras del socialismo internacional.

Cartas a Karl y Luise Kautsky

Introducción

por Luise Kautsky

Poco tiempo después de la muerte de Rosa Luxemburgo, muchos de nuestros amigos comunes y numerosos camaradas socialistas se me acercaron con la petición de que publicara las cartas de Rosa. Pero unas dudas, ante las que no fui capaz de responder, me refrenaron, a pesar de la creciente presión de mis amigos.

Ya fuera la conciencia de que yo misma aún me encontraba demasiado próxima a los tristes acontecimientos relacionados con nuestra difunta amiga, o que no tuviera claro en mi mente qué había en el contenido de aquellas cartas que tuviera que compartir con el mundo y qué parte me interesaba únicamente a mí, o ya fuera que sintiera una aversión a exponer nuestra relación, intensamente íntima y amistosa, a la vista del público, el hecho es que no conseguía tomar ninguna decisión al respecto.

Incluso la alusión al efecto sin precedentes producido por la publicación de las cartas de Rosa a Sophie Liebknecht no fue suficiente como para alterar mi determinación. Al contrario, mis dudas se confirmaron. Pues yo temía que muchos lectores consideraran la publicación de una segunda recopilación de cartas como una mera repetición y, posiblemente, incluso una inoportuna presunción por mi parte. Y esto me parecía una profanación tan desagradable de la memoria de Rosa que solamente pensarlo me echaba para atrás.

Pero nuestros amigos no cejaban y, gradualmente, a lo largo de los años, la idea de la publicación empezó a tomar una forma concreta para mí. La decisión se precipitó por la circunstancia siguiente: cuando el dolor salvaje dio paso a una pena más serena, recordé con frecuencia cómo ella me había animado una y otra vez a escribir mis memorias. El lector hallará pruebas de ello en una serie de cartas.

Su argumento era que mi punto fuerte radicaba en mi énfasis en el aspecto personal, que mis artículos escritos con ocasión del 50 cumpleaños de Clara Zetkin y del 70 cumpleaños de Bebel, así como en el aniversario de la muerte de Julia Bebel le habían dado sobradas pruebas de ello. Además, ella nunca se cansaba de escucharme hablar sobre mi juventud y sobre otras experiencias de mi vida.

A pesar de los intentos de Rosa, en parte logrados, por elevar mi «modesta autoestima», soy incapaz, incluso ahora, de compartir su opinión sobre este punto. Ella no fue capaz de convencerme de que mis memorias podían aspirar a un interés general, especialmente no en esta época, cuando la humanidad tiene unas preocupaciones muy diferentes de las que se refieren al destino de una persona individual.

Pero la historia de ese fragmento del sendero de mi vida que caminé junto a Rosa, debería incluso decir que de la mano con ella, me pareció que sí tendría interés para un círculo más amplio. Al mismo tiempo, su publicación supone el cumplimiento, hasta un cierto grado, de los términos de un legado y supone saldar una vieja cuenta de gratitud. Pues mi ser por entero, sí, el contenido de mi vida por entero se ha enriquecido inmensamente gracias a mi relación y mi amistad con Rosa Luxemburgo.

Cada vez más experimenté el sentimiento de estar actuando completamente según su espíritu al publicar sus cartas y esto no solamente me dio tranquilidad y seguridad, sino también una gran alegría personal mientras preparaba el material.

La ocasión para elegir el momento concreto me la proporcionó un grupo de amigos rusos, que están al frente de la revista Letopis y que trabajaron sin descanso para obtener la porción de las cartas que data de los años 1905-1906, del periodo de la primera Revolución rusa. Fueron capaces de convencerme de que les entregara dichas cartas para su publicación.

Por lo tanto, empecé a organizar y fijar el material y quedé inmediatamente cautivada por la tarea. Cuanto más me sumergía en el contenido de las cartas, más surgía ante mí, llena de vida, la figura de mi difunta amiga y más ligada me sentía yo por el hechizo mágico que parecía emanar de su memoria.

Al mismo tiempo, me daba cuenta de que sería injusto para ella que yo publicara esa serie de cartas de manera fragmentaria, pues hacerlo así las despojaría de su mejor característica: las series, que empezaban en 1896 y terminaban en el año 1918, muestran cómo una relación que, al principio, consistía simplemente en una determinada «consanguinidad de la mente», de una membresía conjunta en el partido y de una colaboración en el trabajo, gradualmente maduró y se convirtió en una íntima amistad. Más aún, ofrecen un retrato de la evolución de Rosa y revelan a Rosa, tanto inmersa en la lucha como en sus momentos de descanso y búsqueda del disfrute, como una persona de una enorme honestidad y, al mismo tiempo, capaz del más gozoso abandono.

Comparadas con las cartas de la cárcel de Sophie Liebknecht, que parecen un delicado lienzo de colores tenues proyectados contra un fondo gris, estas cartas dan la impresión de ser un cuadro de muchos colores, en el que predomina un viril rojo. Sirven, por lo tanto, como un complemento a las impresiones que los lectores han recibido gracias a las cartas de Sophie.

Los huecos entre determinadas cartas, que a menudo cubren un periodo de varios años, se explican por el hecho de que nuestro intercambio habitual era directo y personal. Solamente en las épocas de separación nos veíamos obligadas a escribir cartas. Tanto mi esposo como yo nos sentimos muy agraviados al pensar que las cartas que escribimos a Rosa están ahora fuera de nuestro alcance. Se ha dicho que, aunque Rosa las hubiera conservado, estas habría sido «confiscadas» por la soldadesca que registró y saqueó su casa.

Rosa Luxemburgo nació en 1870. Era hija de un comerciante de Varsovia acomodado que pudo dar a sus hijos una buena educación. Mientras Rosa vivió, siempre habló con un afecto especial de su padre, mientras que los recuerdos de su madre parecían haber quedado relegados a un segundo plano. Pero también de ella hablaba con amor, aunque a veces parecía que una nota de compasión amistosa acompañaba sus menciones.

Tengo la sensación de que su madre era una de esas mujeres que a menudo se encuentra una en las familias judías, autosacrificadas, que vuelcan todo su ser en su esposo e hijos y que, en su preocupación por ellos, renuncian a su propia identidad, sí, prácticamente la anulan, de forma que el recuerdo de su existencia fácilmente se vuelve borroso. No obstante, su madre parece haber sido una mujer culta y educada, un hecho que me reveló un comentario casual de Rosa. Estábamos hablando de Schiller y de su obra literaria y Rosa habló con cierto desprecio de él, considerándolo un poeta de segunda categoría. Cuando yo lo defendí efusivamente e insistí en que precisamente ella, una revolucionaria, debería considerarlo un poeta revolucionario, ella me contestó, reflexivamente: «Bueno, tal vez le tomé una manía instintiva porque a mi madre le encantaba. Por eso quedó etiquetado, en lo que a mí se refiere, como anticuado y sentimental».

Sea como sea, en cualquier caso, ella simpatizaba más con su padre y de él parece haber heredado su potente intelecto, su energía, en resumen, su sentido de «vivir la vida con honestidad».

Sin duda se desarrolló muy pronto y tuvo una enorme sed de conocimiento incluso de niña. Esto se deduce de la naturaleza de sus lecturas, en las que se afanó desde su primera infancia. Con apenas dieciséis años ya ocupaba su mente con los problemas más arduos, no solamente con los orígenes de la humanidad, con el derecho a la maternidad, con la historia de las tribus y los clanes, sino también y especialmente con todos los problemas relacionados con el movimiento obrero moderno, con la historia de las revoluciones, la teoría de la plusvalía, etc. Morgan, Bachofen, Lubbock, Kowalewski y otros sociólogos, junto a Marx y Engels, constituían sus lecturas principales.

En el instituto femenino en el que estudió, pronto reunió a su alrededor un círculo de estudiantes con inquietudes semejantes, de quien se convirtió rápidamente en líder. Aunque era la más joven del grupo, se la consideró desde el principio una autoridad indiscutible. Cuando surgían dificultades las demás decían con confianza: «Bueno, Rosa sabrá lo que es correcto; Rosa nos ayudará». Con rostros encendidos, las chicas debatían durante horas y, en este duelo de intelectos, se agudizaban las juveniles facultades. Pronto, no obstante, estas reuniones, de las que el zarismo conjeturaba con razón que eran lugares de conspiración, levantaron las sospechas de la policía política y de sus chivatos. Si Rosa y quienes pensaban como ella no querían que se pusiera fin a sus estudios por la fuerza y no querían cambiar su vida estudiantil por una vida en una cárcel, que recibía a los estudiantes revolucionarios con los brazos abiertos, tendrían que abandonar Varsovia lo antes posible. Vestida aún con el uniforme y el delantal de una estudiante de bachillerato, Rosa, a los dieciséis años, huyó a Suiza, donde podría llevar la vida de estudio intensivo que ella anhelaba. No le faltaría compañía rusa y polaca, procedente de su tierra natal, pues las universidades de Zúrich y Berna estaban repletas de grandes grupos de sus compatriotas revolucionarios que, como ella, habían huido a Suiza para escapar de la policía zarista.

En Zúrich, donde se instaló, encontró en su compatriota Leo Jogiches, un joven unos años mayor que ella, un guía y un líder con el que le uniría hasta su muerte una amistad imperecedera. Su espíritu intenso se inflamó con el suyo; en él vio al tipo representativo del pensamiento revolucionario que merecía la pena emular pues, aunque aún era muy joven, ya había aprendido a conocer los horrores de las cárceles rusas y el destierro en Siberia. Además, era un maestro en el arte de la conspiración, cuyo carácter romántico provocaba una atracción irresistible para el impresionable espíritu de Rosa.

Rosa se sumergió de cabeza en sus estudios. Su ardor no conocía límites y, como comprendía todo con suma facilidad, le tentaban todas las ramas del conocimiento humano. Pero finalmente decidió especializarse en ciencia política, economía y jurisprudencia, puesto que estos estudios le prometían proporcionarle las mejores armas para la lucha a la que ya había decidido dedicar su vida: la lucha por los derechos, ahora pisoteados, de los trabajadores, de los pobres, de los desposeídos. En Zúrich también se convirtió pronto en la aceptada jefa espiritual de sus compañeros de estudio y sus profesores la consideraban la mente más dotada y dispuesta de todas.

Para Rosa fue una época muy feliz. Libre de la insoportable presión política que sufría su rusificada tierra natal, respiró profundamente el aire libre de Suiza. E incluso aunque el hambre fue, en más de una ocasión, un invitado más entre los estudiantes procedentes del Este, pues ninguno de ellos estaba demasiado bien provisto de bienes materiales; y aunque, a pesar de la ayuda mutua que libremente se dispensaban unos a otros, el rebelde estómago insistía en mitad de una discusión en ser aplacado con grandes cantidades de té, un poco de azúcar y una cantidad aún menor de pan; aun así estos días universitarios fueron el momento más álgido de los recuerdos de Rosa y siempre habló de ellos con una especie de emoción feliz.

Aparte de sus estudios, los problemas del movimiento obrero, que entonces se debatía en el «Arbeiteverein» alemán de Zúrich, le interesaban profundamente y participó activamente en los debates. Además había empezado a escribir muy pronto e, incluso antes de que se presentara al examen de doctorado, su nombre había aparecido aquí y allá en las columnas de los órganos socialistas. Al principio únicamente en las publicaciones periódicas polacas, que salían a la luz en el extranjero debido a la censura rusa; muy pronto, no obstante, (como muestran las primeras cartas de la presente colección) también en el órgano más importante de la Internacional Socialista, Die Neue Zeit, publicada en Alemania. Era el órgano científico de la socialdemocracia alemana. Había sido fundado en 1883 por Karl Kautsky, que fue su editor de manera ininterrumpida hasta el año 1916.

Cuando Rosa terminó sus estudios, condecorada con dos títulos de doctorado, en filosofía y en jurisprudencia, salió de Suiza y se fue a París a seguir estudiando y con el propósito de adquirir un conocimiento de primera mano de las condiciones políticas y del partido en Francia. Entró en contacto directo con los líderes socialistas, Guesde, Vaillant, Alemane, y con la colonia de emigrados. Le encantó el temperamento francés, se sintió como en casa en los ambientes franceses y fue fiel a las amistades que forjó allí durante el resto de su vida. Reverenciaba al decano del movimiento obrero francés, Edouard Vaillant. Su estancia en París amplió mucho sus miras. Ella, que procedía del Este, ahora adquiría un conocimiento íntimo de Occidente y, a partir de entonces, se sentiría como en casa en ambas civilizaciones. Varsovia, Zúrich, París... ¡sin duda esta combinación era una buena base para su internacionalismo! Pero, por encima de todo, anhelaba unirse al movimiento obrero alemán que, en aquel momento, después de la derrota de la ley antisocialista promulgada por Bismarck, había crecido muchísimo.

Trabajar en el movimiento alemán, no desde el exterior sino como una camarada igual, de pleno derecho, era su deseo más apasionado. Y como esto no podría haber sido posible nunca bajo las leyes que existían entonces en Alemania (siendo ella rusa) escogió la treta a la que se acogían a menudo las estudiantes rusas para forzar al Estado a concederles determinados derechos: decidió concertar un matrimonio de conveniencia con una persona de nacionalidad alemana, mediante lo cual, automáticamente, se convertiría en ciudadana alemana. Gustave Lübeck, el hijo de un viejo camarada alemán que vivía en Zúrich y de una madre que, como Rosa, procedía de Polonia y que era íntima amiga suya, fue elegido por las dos resueltas mujeres para ayudar a Rosa a obtener la ciudadanía alemana por matrimonio. Cuando la «boda» se ejecutó, la «joven pareja» se separó en las mismísimas puertas de la oficina de matrimonios. Rosa había logrado lo que buscaba: ahora era una ciudadana alemana y tenía derecho a afiliarse a la socialdemocracia alemana como un miembro activo; ahora podía ya dedicar su energía al movimiento alemán e influir directamente en el proletariado alemán mediante la palabra hablada y escrita, siempre, claro está, que el fiscal del Estado no pusiera límites a sus actividades, algo que ocurría con demasiada facilidad en la prusianizada Alemania. ¡La censura prusiana, después de todo, no era muy diferente de la rusa! Pero Rosa nunca conoció el miedo y, con todo su entusiasmo, se presentó en Alemania, el escenario de sus futuras actividades, en la primavera de 1899. Pronto encontró mucho trabajo allí, un trabajo de una naturaleza que se adecuaba a su dispuesta mente y su aguda lengua.

Pues, en Alemania, a finales del siglo pasado, la batalla entre la vieja tendencia radical y el nuevo «revisionismo», como lo llamaban, estaba en pleno apogeo.

Esta nueva tendencia, que tenía como objeto ejercer una crítica aguda de los principios marxianos a los que hasta ahora se había adherido la socialdemocracia, para modificarlos, atenuarlos y «revisarlos» había encontrado a su líder espiritual en la persona de Eduard Bernstein, que entonces vivía exiliado en Londres. Bernstein, en cierto modo, había perdido el contacto con las condiciones alemanas y, bajo la influencia de su ambiente en Inglaterra, se había apartado de su antigua posición, muy revolucionaria, para aterrizar en una postura fuertemente reformista. Entre quienes se alineaban con él estaba Edward David M. P., cuya especialidad era el estudio de la cuestión agraria, Max Schippel, también en el Parlamento, que se especializaba en la cuestión colonial y tarifaria, y todo un círculo de publicistas, que libraran una animada batalla contra el viejo movimiento radical en su órgano revisionista, The Socialist Monthly Review.

El líder del viejo movimiento radical era Karl Kautsky. Su órgano Die Neue Zeit operaba estrictamente en las coordenadas marxianas. Junto con August Bebel y otros se oponía frontalmente a los «revisionistas» y Rosa, que ya se había unido a este grupo de radicales, se enfrascó audazmente en la reyerta, en calidad de apreciada editora de Die Neue Zeit. El resto de su tiempo lo dedicaba principalmente a la agitación y al debate y pronto destacó como una de las propagandistas más odiadas por la burguesía, que la motejó despreciativamente como «Rosa, la Sanguinaria».

En 1904 fue la primera vez que conoció una prisión alemana. Fue condenada a varios meses de cárcel por lesa majestad y por incitar a la guerra de clases y empezó a cumplir su sentencia en Zwickau, Sajonia. La muerte del rey de Sajonia, sin embargo, y la amnistía general concedida a los delincuentes políticos con motivo de la toma de las riendas del poder por parte del nuevo gobernante, tuvo como resultado una reducción de su condena, lo que la desconcertó mucho. Salió de la cárcel bajo protesta, pues aceptar cualquier tipo de regalo del rey le parecía algo incompatible con sus principios revolucionarios.

Pasó otro año, entre el laborioso trabajo pedagógico y de propaganda, cuando de repente las campanas de la revolución empezaron a tañer en el Este. A finales de 1905 la despedimos rumbo a Varsovia y, a principios de 1906, empezó ese periodo de actividad clandestina febril de la que informarán mucho mejor las cartas de ese momento. Durante dos meses logró esquivar a los espías del zar; después, sin embargo, el destino la alcanzó y fue conducida primero a la prisión del ayuntamiento de Varsovia y después a la ciudadela de Varsovia. Las cartas desde Varsovia, fechadas entre marzo y abril de 1906, contienen unas descripciones apasionantes de sus experiencias en Polonia. Liberada finalmente tras medio año encarcelada, porque no se pudieron hallar pruebas en su contra, pasó dos meses más de trabajo intensivo en Varsovia y después se dirigió a Finlandia, cruzando San Petersburgo, para fortalecerse y descansar en el retiro y la tranquilidad de aquel país y para dedicarse a plasmar sobre el papel sus experiencias e impresiones.

El problema de la huelga general ocupaba ahora su mente en especial y se convirtió en el centro de todo su pensamiento y acción. En Varsovia, así como en Moscú, había visto cómo el principio de la huelga general se traducía en la práctica y, a partir de ese momento, la cuestión de la que se ocupaba casi por completo era averiguar cómo podrían aplicarse en Alemania las experiencias recogidas y los resultados obtenidos en Rusia. En Finlandia escribió un panfleto acerca de las lecciones de la huelga general que publicó inmediatamente después de su regreso a Alemania en septiembre de 1906. Incluso en ese momento se enfrentó con Kautsky, con cuyas opiniones, hasta el momento, siempre había coincidido. Rosa defendía el punto de vista ruso, mientras que Kautsky argumentaba que, en Alemania, las condiciones diferentes exigían tácticas diferentes. Cada vez que se veían debatían esta cuestión de la huelga general con seriedad y ardor. Pero, a pesar de lo encendidas que eran las discusiones, nunca hubo la menor señal de una ruptura en su amistad.

Después vino la pelea sobre las elecciones al parlamento prusiano. La cuestión de si los socialistas debían o no participar en las elecciones había sido uno de los problemas más discutidos dentro del partido. Rosa se había unido a Kautsky en apostar por la participación y su punto de vista había triunfado dentro del partido.

Sin embargo, cuando llegó el momento de llevar a cabo la decisión de la convención del partido, se produjo una aguda división de opinión, así como de tácticas. Rosa desarrolló una actividad febril como agitadora. Alentó a la huelga general a lo largo y ancho de Prusia como medida para demostrar el poder de las masas. Según sus planes, las masas iban a organizar manifestaciones callejeras en todas partes; y, donde fuera posible, se organizarían huelgas generales que, en su opinión, serían la única manera de propiciar la victoria. Kautsky era de la opinión opuesta y la defendió en un artículo muy debatido de Die Neue Zeit titulado «¿Y ahora, qué?», en el que se oponía con vigor a las tesis de Rosa. Fue entonces la primera vez que Rosa se enfrentó a él públicamente. Entonces se hizo evidente que había insuperables diferencias de opinión que los separaban y que incluso la más íntima de las amistades personales no podía hacerles olvidar la diferencia de facciones entre ellos. El resultado fue un alejamiento que empeoraba a medida que pasaba el tiempo y que, finalmente, condujo a una ruptura total. Como correspondía a su personalidad inspiradora e intensa, Rosa pronto agrupó en torno a ella a seguidores procedentes de las filas de los elementos radicales dentro del partido socialista, que trataban por todos los medios de acelerar el tempo del desarrollo revolucionario. Enseguida quedó claro que se estaba formando un ala derecha y un ala izquierda dentro del grupo hasta ahora asociado con Kautsky. O, por decirlo de manera más concisa, que Rosa y sus seguidores ahora constituían la extrema izquierda del movimiento alemán. Kautsky se vio empujado hacia el centro, mientras que el ala derecha conservaba inalterado su carácter revisionista-reformista. A partir de este momento, Rosa ya no luchó codo con codo con Kautsky, como lo había hecho en los años anteriores, sino que siguió su propio camino político. Quedaron, no obstante, muchos puntos en los que ella podía llegar a un entendimiento cordial con Kautsky, más aún cuando ambas partes estaban deseando, en nombre de su larga amistad, permanecer lo mejor dispuestos hacia el otro como fuera posible. Kautsky especialmente hizo todo lo posible en esta línea, como lo mostrará el incidente siguiente:

En vista de su rápida y constante expansión, el Partido Socialdemócrata Alemán había sentido la acuciante necesidad de contratar tantos cargos u organizadores como fuera posible y proveerlos de la mejor manera. Ofrecer a estos cargos una educación adecuada parecía una necesidad indispensable. El partido, por lo tanto, planificó fundar una escuela del partido y empezó a buscar profesorado. Cuando se acercaron a Karl Kautsky con la sugerencia de que dirigiera los cursos sobre economía, él rechazó la oferta en lo que a él concernía, pero propuso a Rosa en su lugar, por lo que ella fue rápidamente escogida. Esto quería decir que se le había concedido la muy honrosa tarea de infundir en la generación en auge dentro del partido (y en las mejores mentes de esa generación, pues los diversos distritos enviaban a esta institución, a la que se considerada como la universidad del partido, solamente a los miembros más dotados y cuidadosamente elegidos) los principios fundamentales sobre los que se basaría toda su labor futura dentro del partido. Rosa, en ese momento, se adentraba en un campo totalmente nuevo, pero uno en el que estaba destinada a mostrar una capacidad inusitada. Después de un breve periodo de enseñanza, se ganó la opinión unánime de que había dominado de manera excelente la cuestión. De hecho, aunque el resto de los cursos eran impartidos por un profesorado capaz, incluso excepcionalmente dotado, a Rosa se la consideraba sin dudas la cabecilla espiritual de la institución. Sus alumnos la adoraban. Pues no solamente poseía la facultad de explicar el tema que se debatía de tal manera que se comprendía y entendía con facilidad, sino que también inspiraba, despertaba en los alumnos el amor del estudio científico; los temas que hasta el momento se habían considerado áridos cobraban vida gracias a ella; provocaba en sus oyentes su propio entusiasmo y sed de conocimiento y transmitía a sus discípulos ese mismo fuego sagrado que a ella misma le consumía.

La sinfonía de la rica vida de Rosa encuentra ecos en las páginas de sus cartas. Abarca toda la gama de escalas, dependiendo de su estado mental, de su humor y de la situación concreta en la que resultara estar inmersa. En todo momento, no obstante, ella es ella misma, una personalidad auténtica, ya sea en el potente forte de su obra, o en el suave pianissimo de sus más tiernas emociones, durante su andante así como en su allegro o cuando, con una alegría y jovialidad divinas, se olvida de todo en un gozoso scherzo.

Ella tenía la capacidad de disfrutar de la vida como muy pocas otras personas podían hacerlo, beber su belleza y descubrir en ella siempre placeres nuevos. Ya estuviera ocupada en alguna tarea creativa, o estuviera asimilando los resultados de las investigaciones de otros, todo para ella era disfrute y felicidad. En julio de 1918, a pesar de la prisión inacabable que le destrozaba los nervios, me escribe no obstante: «Saldremos de este lío a pesar de todo y nunca olvidaremos disfrutar con gratitud de las cosas bellas más pequeñas que nos queden».

Lo que la caracterizaba por encima de cualquier otra cosa y lo que otorgaba tanta fortaleza a su ser, era exactamente esto: ya estuviera trabajando u ociosa, ya estuviera agitada por las emociones del amor o del odio, siempre estaba en incandescencia; de hecho, una de sus frases favoritas era: «Tenemos que ser como una vela que arde por ambos extremos». Y esta incandescencia que irradiaba de ella se contagiaba a todo su entorno. Era una hechicera en el arte de ganarse a las personas siempre que, por supuesto, ella quisiera ganárselas.

Los burócratas prusianos más fosilizados, los guardas de prisión y los celadores más brutales se entregaban a ella y la trataban con mucha más ternura que al resto de los presos a su cargo. En las cárceles de Wronke y Breslau tuvo la buena suerte de encontrarse a personas, entre los funcionarios allí destinados –tanto civiles como militares–, que captaron el aliento de su espíritu, que le mostraron toda su deferencia y que consideraron un placer y un honor charlar con ella de tanto en tanto. Con uno de esos funcionarios, uno que, gracias a su comportamiento caballeresco, alivió más de una penuria de su larga condena, ella siguió carteándose después de su liberación.

Cuando, inmediatamente después de su muerte, visité en la cárcel moabita a una joven que había sido detenida bajo la falsa sospecha de haber conspirado con Rosa, uno de los oficiales de mayor rango del lugar me expresó con palabras muy sentidas su duelo por Rosa cuando me presenté ante él como amiga suya, diciéndome que la había conocido y que la tenía en gran estima.

El secreto del efecto mágico de su personalidad era en parte este: ella era capaz, como muy pocas personas lo fueron, de interesarse por otros seres humanos de una manera completamente humana y de tratarlos con humanidad. Poseía el raro don de escuchar con una atención concentrada y, así como su oído atendía todas las quejas, su corazón se entregaba a cualquier ser humano que sufriera.

Que la palabra amistad no era una simple idea teórica para una personalidad como la suya es algo evidente. A pesar de la naturaleza compleja de su ser, parece como si las palabras sencillas del viejo poeta Simon Dach, que le gustaba mucho, se hubieran escrito para aplicárselas a ella:

Para el hombre no hay mejor,

no hay encanto más peculiar,

que se le considere fiel

a una amistad siempre cálida.

Le hería profundamente que alguien pusiera en duda su amistad, a menos que, por supuesto, en consonancia con su naturaleza irónica, pudiera ella burlarse de tales dudas como algo absolutamente insensato. El lector hallará diversos pasajes que fundamentan este punto, por ejemplo, la carta del 20 de enero de 1916, escrita desde la cárcel de la calle Barnim, en Berlín: «Para mí no hay “pequeñeces” cuando de ti se trata; todo me parece importante y del mayor interés». De nuevo, la carta desde Breslau fechada el 16 de diciembre de 1917[1]: «¿Cómo es, tontuela, que de vez en cuando resucitan en ti las dudas sobre mi amistad? Esto me sorprende, porque sé que nuestro cariño, tan firme de por sí...».

Había un campo o esfera, no obstante, donde todo el amor de sus camaradas y toda la amistad no contaba en absoluto, en caso de que se sintiera malinterpretada o incluso que sufriera alguna decepción: el ámbito de la política. Pues, aunque era una artista, era política de cabo a rabo. Para ella, pensar y actuar políticamente era una necesidad; la política era el elemento en el que ella se entretenía como pez en el agua. Por muy tolerante que pudiera ser con sus amistades personales, con sus conocidos y parientes, por mucho que se riera de buena gana con ellos y se burlara de sus debilidades, que ella detectaba con una mirada aguda y que exponía con una lengua afilada, en el caso de sus alianzas políticas no aguantaba bromas. En lo que se refería a los conflictos dentro de su partido político, en especial, ella consideraba que la deferencia era tibieza, propensión a la debilidad, que la disposición a llegar a un acuerdo con el oponente era cobardía y que el consenso era una traición. Su naturaleza apasionada la conducía directamente al meollo del asunto, sin circunloquios. Las concesiones, incluso a sus aliados políticos más próximos, eran para ella anatema. Inflexible y rigurosa como era en estos temas, exigía una actitud similar a sus aliados políticos y a sus más próximos compañeros de armas y, en caso de que no fuera capaz de sumarlos sin reservas a su propio punto de vista, no dudaba en romper con ellos. «Quien no está conmigo, está contra mí», era su lema político.

Durante el año 1896, en calidad de camarada prácticamente desconocida en los círculos alemanes, se dirigió por primera vez a los editores de Die Neue Zeit, una publicación periódica que, en aquel momento, gozaba de una reputación espléndida y que estaba personificada en la figura de Kautsky. Las mentes que lideraban en aquel momento el mundo de la internacional socialista consideraban un honor contribuir a sus columnas.

Con un cierto respeto, aunque no siempre sin objeciones, ella se sometía a las indicaciones editoriales de Kautsky. Incluso aquí, no obstante, sorprende la seguridad en sí misma de esta joven mujer de apenas veintiséis años, así como su magistral dicción, la agudeza de sus argumentaciones, la profundidad de su pensamiento, la riqueza de ideas. En resumen, una nueva Palas Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, se presentó ante nosotros, resplandeciente en su armadura.

A pesar del respeto que le demostraba a su «amado profesor», su «maestro», ella se sentía como su igual y poseía las facultades para defender su postura. Su potente sentimiento de confianza en sí misma se muestra de manera sorprendente en las primeras ocho cartas y, como yo quería mostrar también esa faceta de su carácter, superé mis recelos iniciales sobre este punto y, a riesgo de alienar a quien no esté interesado en la política, he incluido estas cartas (una decisión guiada por motivos puramente editoriales) al principio de la colección, donde de hecho encajan cronológicamente. Esta confianza en sí misma en aumento, por cierto, se enfatiza incluso más claramente en la carta a Kautsky escrita en 1901 después de la convención del partido en Lübeck.

Después de unos tres años de correspondencia, Rosa llegó a Berlín en marzo de 1899 y pronto las comunicaciones por escrito fueron sustituidas por una activa relación personal. Al principio residía en la sección estudiantil de Berlín pero enseguida, en el otoño de 1899, se mudó al barrio de Friedenau y alquiló un piso en la misma calle en la que vivíamos nosotros.

Apenas pasaba un día sin que no nos visitara en casa. Al principio, por supuesto, sus visitas eran únicamente para el camarada de partido, editor y teórico Kautsky, con quien le gustaba discutir incansablemente sobre todo. En cuanto a mí, resulté ser una enorme decepción para ella, acostumbrada como estaba al estilo de las estudiantes rusas. Más tarde me confesó entre carcajadas:

«¡La esposa de Karl Kautsky lleva delantal! ¡Qué sorpresa, qué terrible descubrimiento! Es una más de esas amas de casa alemanas de mente estrecha». O, según la terminología de Rosa de aquella época, «una gallina loca, una vaca».

Ese delantal no debía separarnos por mucho tiempo. Después de unas pocas semanas se había acostumbrado tanto a él como a su dueña y declaraba: «Todas mis necesidades están cubiertas en el hogar de los Kautsky».

Con el pater familias se enzarzaba en la política, conmigo con todo lo que hace la vida más hermosa, con los tres chiquillos en las travesuras más osadas y con nuestra fiel hada doméstica, Zenzi, se aventuraba incluso, con la ambición de una pequeña ama de casa, en los misterios de la cocina y, a veces, en tales ocasiones, no desdeñaba... un delantal.

Pues su versatilidad era casi tan sorprendente como lo era su elasticidad mental, su disposición para la charla ingeniosa y su capacidad de adaptarse inmediatamente a cualquier persona y a cualquier situación. Imaginemos que acabara de sumergirse en los problemas teóricos más complejos con Kautsky. A los dos segundos podía estar montando jaleo con los chicos como una colegiala juguetona o sentándose con nuestro hijo mediano y rivalizando con él en el dibujo (tenía un gran don para la pintura y el dibujo, del cual se pueden encontrar muchas pruebas en sus cartas). O aparecía por el departamento culinario y escuchaba, con la expresión más concentrada del mundo, las sabias máximas de Zenzi referentes al arte de la cocina, pronunciadas con el más cerrado acento suabo; de hecho, ella misma dejaba caer, con una vergüenza considerable, que los secretos de Lúculo no le eran ajenos y peroraba con elocuencia sobre un legendario «asado de húsar» que sabía preparar mejor que nadie.

Las Navidades habrían sido impensables sin Rosa y era una delicia observar con qué celo y cariño jugaba con los niños, especialmente con el pequeño, Bendel, que entonces tendría unos seis años. Los juguetes que le traía siempre habían sido escogidos con sensatez y reflexión. Normalmente consistían en unos preciosos móviles, creados por la mente imaginativa de Arno Holz, que se vendían en la Postdamer Platz. En sus manos entraron en la Casa Kautsky la mulita que asentía y el temible cocodrilo. Pero su mayor éxito, y el más duradero, lo logró, no obstante, una carretilla que, cuando se deslizaba por un mueble en pendiente, en aceleración constante, acababa por tirar al suelo a sus pasajeros. Con las mejillas ardientes podía pasarse horas arrodillada con los chicos disfrutando de estos objetos maravillosos. Le costaba separarse de ellos cuando tenían que irse a la cama. Después se pasaba largo rato charlando conmigo y con Kautsky hasta que él también se retiraba. Entonces llegaba mi momento, pues yo la acompañaba a casa y recorríamos una distancia inconmensurable, pues nos llevábamos la una a la otra, repetidamente, hasta la puerta de cada casa. Cansada de la vida de pensión, había alquilado un piso propio en la calle Cranach, New Friedenau, a unos diez minutos de nuestra casa. Esos minutos se convertían en horas, pues las cosas que teníamos que contarnos no tenían límite. Además Rosa tenía la manía de olvidarse continuamente de su «dricker», como llamaba ella a cualquier llave, y casi todas las noches teníamos que esperar delante de su casa a que el sereno nos abriera el portal. El incidente siempre era la ocasión de un regocijo irrefrenable. También era aficionada a dar rienda suelta a su ansia revolucionaria, cantando a pleno pulmón, en la quietud de la medianoche. Muchas veces fuimos seriamente reprendidas por los guardianes de la ley y el orden de Friedenau, que no eran capaces de apreciar el arte de las arias de Fígaro, de los lieder de Hugo Wolf o de La Marsellesa y La Internacional. En especial, un robusto sargento de policía llamado Maier, a quienes los jóvenes, para infinito placer de Rosa, apodaban sin respeto alguno el Brazo Gordo de la Ley, «la tenía tomada» con nosotras. Darle esquinazo era la mayor alegría terrenal de Rosa.

En dos fragmentos de sus cartas se refiere a estas escapadas nocturnas. Su arrebatado espíritu no conocía límites y parecía embriagarse con su propia jovialidad efervescente, que tenía un efecto contagioso. Durante esos instantes, yo sentía instintivamente lo que, desde entonces, me ha quedado totalmente claro, es decir, que la suya era una naturaleza poética que se alimentaba de una fuente que era prácticamente inagotable. Por emplear sus propias palabras, parecía en aquellas ocasiones «como si hubiéramos bebido champán y la vida nos cosquilleara en las yemas de los dedos».

Así nuestra amistad se hizo aún más estrecha y, para todos nosotros, no menos para nuestros chicos, pronto se convirtió en la amiga indispensable, que tenía que participar en todo lo que afectara a nuestra casa, ya fueran días de alegría o de tristeza. Nunca faltaba a las veladas «caseras» de los domingos, cuando nos visitaban nuestros amigos fieles y, medio en serio medio en broma, decía que ella era «el suplemento dominical de Die Neue Zeit».

De buen grado y sin demasiadas alharacas, también se unía a nosotros cuando, como solía ocurrir, nos invitaban a cenar en casa de los Bebel. No le importaba en absoluto presentarse allí con un vestido sencillo, incluso aunque sospechara que se había preparado una reunión más formal. Le gustaba mucho ponerse un traje matutino de terciopelo verde olivo que yo le había regalado por su cumpleaños y del que le costaba tanto desprenderse que, a partir de entonces, le hice un regalo similar en todas las ocasiones festivas.

Sus relaciones con Bebel eran igualmente de lo más cordiales y le gustaba mucho hacerle bromas. Por ejemplo, durante la convención del partido en Lübeck, donde se mostró especialmente desbordante de genio, una mañana metió una tira de papel anónima en uno de sus zapatos, que había dejado junto a la puerta. En él había escrito las siguientes palabras: «Aujust, Ick liebe Dir»[2]. Él, por su parte, correspondía a este afecto y siempre disfrutaba de su humor relajado y de su talento para las respuestas ingeniosas y rápidas. Cuando a veces parecía que se había sobrepasado y se había mostrado especialmente mordiente y agresiva contra los «grandes cañones» reconocidos del partido, hasta el punto de que a los viejos miembros de partido les faltaban las expresiones lo bastante fuertes como para expresar su indignación ante su insolencia, Bebel simplemente decía, sonriendo indulgente: «Dejad en paz a mi Rosa. Tenemos mucha suerte de tener un lobo como ella en nuestro rebaño de corderos».

Cuando mi esposo y yo fuimos a París en la primavera de 1900, porque Kautsky tenía que seleccionar unos papeles que había dejado Marx en la casa de su yerno Paul Lafargue, Rosa hizo de madre de nuestros chicos y los ayudó con los deberes escolares. Hay que admitir que, según los informes de ambas partes, fue una temporada bastante agitada y parece que los dos estudiantes de bachillerato, Felix y Karl, lograron doblegar a la intrépida luchadora, ¡un inusitado triunfo!

A este respecto me gustaría recordar un bonito episodio, puesto que me reveló un determinado rasgo humano y adorable de su carácter: Rosa estaba en aquella época en tratos íntimos con el meritorio escritor socialista, entonces editor de la Leipziger Volkszeitung, Bruno Schönlank, un hombre inteligente, padre de nuestro poeta Bruno Schönlank. Un día Rosa nos sorprendió con una invitación a cenar con él en las habitaciones que ella tenía entonces en la casa de una tal señora Klara Neufled, una mujer de Friedenau muy capaz a la que todos teníamos en alta estima. La invitación fue cursada con tal solemnidad que me vestí de noche para honrar a Rosa, aunque la madre de Karl declaró: «¿Por qué te tomas tantas molestias por Rosa?». Sin embargo, mi instinto no me había fallado. Cuando ella abrió la puerta y, echándome una mirada crítica y rápida, descubrió que llevaba traje de noche, se me colgó del cuello y declaró con una profunda gratitud y emoción: «Gracias por haberme tomado en serio».

La velada fue estimulante y armoniosa, Rosa se comportó como una encantadora ama de casa, que se tomaba muy en serio sus deberes de anfitriona y que, aun así, dominaba la conversación con su ingenio.

Gradualmente atrajo a su círculo a todos nuestros amigos que entonces vivían en Berlín: Adolf Warchawski y Julian Marschlewski, dos escritores socialistas polacos, ahora en el Partido Comunista ruso, formaban parte de nuestros invitados habituales, y cada vez que Leo Tyschko (Jogiches) se presentaba, como un meteorito, también teníamos el placer de acoger al tímido conspirador en nuestra casa.