3,99 €

Mehr erfahren.

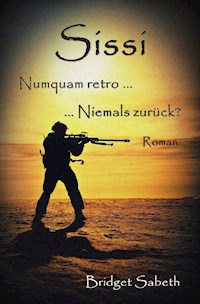

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die achtjährige Alina wird vermisst!

Cassie trifft auf Susanne, deren Tochter spurlos verschwunden ist. Rasch wird klar, die Kleine wurde entführt. Es beginnt eine Suche gegen die Zeit. Während Cassandras Partner die polizeilichen Ermittlungen übernimmt, bringt sie ihre Hexenfähigkeiten ein. Visionen verbinden Cassies mittelalterliches Ich mit der Gegenwart.

Negative Emotionen erschweren jedoch die Nachforschungen. Der neue Freund von Alinas’ Mutter ist zeitgleich Cassies Ex und ihre besondere Seelenverbindung. Diese Konstellation ist prekär. Eifersucht vermischt sich mit Misstrauen, Sorge und Panik.

Schaffen es die Beteiligten, sich mit den verwobenen Verbindungen zu arrangieren? Werden die karmischen Verstrickungen entwirrt? Und können sie rechtzeitig Hinweise finden, um Alina aus den Klauen ihres Entführers zu befreien?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

CASSIE: VERWOBENE VERBINDUNGEN

Band 2

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVerwobene Verbindungen

Verwobene Verbindungen

Band 2

Bridget Sabeth

Hexenkrimi

Neubeginn?

Steil stieg der Hügel vor mir an. Der Untergrund war glitschig durch den Regen der vergangenen Nacht. Ich konnte mich kaum auf den geschundenen Füßen halten, war mit einer tiefen Schuld beladen, die schwerer wog als meine Schwäche und die Kälte in den Gliedern.

Unschuldige waren durch meinen Zauber gestorben. Meine Freundin Agathe und ihr Sohn Theodor! Ebenso die Schankdamen, die ihren Lebensunterhalt verdingen wollten! Da fand ich keinen Trost darin, dass ich Wilhelm Wilmsdorf und seine Männer ausgeschaltet hatte! Verbittert dachte ich an Johannes, meinen Liebsten, den ich zurücklassen musste. Er durfte niemals mit mir in Verbindung gebracht werden! Als Hexe war ich der größte Fluch nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Menschheit!

Ich stolperte, fiel auf die Knie und grub meine Fingernägel in den Boden. Auf allen vieren bewegte ich mich fort. Seit Tagen hatte ich kaum getrunken, nur wenige Beeren gegessen. Ich wollte hinauf, bis an den Gipfel, um dort für mich die gerechte Strafe zu finden – einen Flug in den Tod!

Mein Blick verschwamm. Halb blind hangelte ich mich im aufgeweichten Boden weiter nach oben. Ich erkannte, dass mir die Kraft fehlte, um ganz hinaufzukommen. Unweit vor mir fiel eine steinerne Wand ab. Sie musste reichen! Halblaut murmelte ich ein Gebet:

»Vater unser,

der Du bist im Himmel,

geheiligt werde Dein Name,

Dein Reich komme,

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel,

so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.«

Keuchend gelangte ich an den Abhang. Vor meinem inneren Auge stieg das Bild meiner Ziehmutter empor. Ein kleines Weiberl mit schlohweißem Haar, das sie zu einem Knäuel zusammengefasst hatte. In ihrem Antlitz prangte ein Meer aus Falten, die unendliche Güte und Liebe ausstrahlten. Täglich war für mich in ihren wachen blauen Augen die Sonne aufgegangen. Unbeschwert durfte ich tief im Wald bei einer Frau aufwachsen, deren Alltag aus Kräutern und Gebeten bestand, die mir Glauben schenkten. Als Säugling war ich auf ihre Türschwelle abgelegt worden. Lange Zeit gab ich mich mit dem einfachen Leben zufrieden, kannte nichts anderes. Ich dürstete nach ihrem Wissen aus den Schätzen der Natur. So vieles verdankte ich ihr! Es war das Fundament für mein Wirken und meine Besonderheit, die ich erst so nach und nach realisierte! – Und die mich trotz allem zu Fall gebracht hatte.

Angeklagt als Hexe war ich knapp dem Wassertod entronnen. Ich hatte es zugelassen, dass sich die Energie in mir zu etwas Bösem formieren konnte.

In Gedanken sah ich meine Ziehmutter auf ihrem Sterbebett. Zu dieser Zeit zählte ich vierzehn Lenze, war äußerlich erblüht zu einer Frau, während sich mein inneres Kind ängstigte, bald allein sein zu müssen. Ahnungslos darüber, was mir mein Leben bringen sollte.

»Mathilda«, flüsterte meine Ziehmutter. »Auf vieles habe ich dich vorbereitet, auf die Magie und das Vertrauen in höhere Mächte, auf das Einssein mit der Natur und den Tieren. Nur eines konnte ich dich nicht lehren, wie es ist, dem Bösen zu trotzen. Es wird kommen, dich jagen, neidig sein auf dein Wissen und deine Einzigartigkeit – wer auch immer dich an meine Schwelle gelegt hat, wusste, dass deine Entwicklung absoluter Ruhe bedurfte. Leider vermag ich es nicht, dich länger zu schützen. Aber ich sehe und vertraue darauf, dass die Geistführer deine Schritte begleiten werden, damit du nach deiner Bestimmung Gutes bewirken kannst.«

Ich schluchzte, damals so wie heute. Gutes? Ich habe frommen Menschen den Tod gebracht! Dafür gab es keine Sühne!

»Bitte, erlöse mich von den Bösen«, wisperte ich matt in einem Anflug tiefster Reue. Vor meinen Augen tanzten schwarze Punkte. Mir wurde schwindlig, als ich den Abhang hinunterschielte. »Verzeih.« Ich beugte mich vornüber und verlor das Gleichgewicht.

Hart spürte ich den ersten Überschlag. Mein Rücken … mein Kopf! Schmerzerfüllt keuchte ich auf. Während des nächsten Überschlags verabschiedeten sich die inwendigen Qualen mit meinem Geist und machten mich frei …

Samstag, April 2022

»Neeeein!« Hastig setzte ich mich im Bett auf. »Mathilda! Was hast du getan?!« Mit wild pochendem Herz starrte ich in das nächtliche Schwarz. Hatte ich in meinem vorherigen Leben den Freitod gewählt?! Diese Sünde auf mich geladen und dem göttlichen Schöpfungsakt widersprochen? Zumindest zur damaligen Zeit. Nach christlicher Auffassung schenkte Gott den Menschen den Lebensauftrag. Sie besaßen kein Recht zu einem solchen zerstörerischen Eingriff, sondern bloß der Allmächtige durfte über Leben und Sterben entscheiden. Wenigstens wurden heutzutage Selbstmörder nicht mehr wie Aussätzige in ungeweihter Erde begraben. Eine Last weniger, die Hinterbliebene tragen mussten.

Oder gab es eine höhere, eine weitere Instanz? Mama Gertrude hatte von einem Seelenplan gesprochen! Wer hielt tatsächlich die Fäden in den Händen und lenkte, in welcher Art und Weise wir uns von dieser Erde verabschieden mussten? Ich war verwirrt. Damals wollte ich als Hexe Gutes tun, doch die Rache hatte mich Richtung schwarzer Magie getrieben. Unüberlegt. Damit haderte ich sogar im Jetzt, trotz des Bewusstseins, dass sich die Vergangenheit nicht mehr ändern ließ.

In diesem Leben werde ich mich von den dunklen Mächten fernhalten!!! Wobei, wie oft würden sie mich herausfordern? Unterschiedliche Energien mussten sich zwangsläufig aneinanderreiben, um einen Ausgleich zu schaffen. Weshalb konnten sie mir keine längere Verschnaufpause gönnen? Gerade jetzt, wo Philipp und ich ein Paar waren und ein süßes Geheimnis in mir heranwuchs!

Ein gruselnder Schauer jagte über meinen Rücken und ich verstand ihn als geheimen Wink, dass ich mich künftig gegen neue Hürden wappnen musste. Ich schaltete die Nachttischlampe ein, war allein, weil Philipp Nachtdienst hatte. Die Helle vertrieb langsam die düsteren Schatten in mir. Meine Augen glitten über den weißen Schreibtisch, dem weiß-braunen Schrank, zu der Kommode im selben Stil. Ich rutschte tiefer und mummelte mich fester in die Bettdecke ein, weil ich Philipp vermisste und mich so heimeliger fühlte. Seit einigen Wochen hatte er seinen Lebensmittelpunkt zu mir verlegt. Er suchte für sein Haus einen Untermieter. Obwohl er Jahre als einsamer Wolf gelebt hatte, fasste er rasch diese Entscheidung. Auch deshalb, weil sein Haus zu steril war und ihn vermutlich zu sehr an seine Ex, deren Betrug und das Fremdgehen mit dem besten Freund erinnerte. Außerdem hätte ich ungern mein Zuhause verlassen, allein schon wegen meiner Kräuter-Kellerstube, die in mein Leben gehörte. In diesem Raum lagen so viel Magie und Energie, ein Hauch von Oma Burgi, der mich sanft wie einen Mantel umhüllte, auch ohne ihre tröstende Stimme im Ohr.

Mama war zu Herbert gezogen. Ich fand es schön, wenn wir als Familie unmittelbare Nachbarn blieben, und uns unterstützen konnten.

Meine Hände wanderten zum Bauch. Erst vor fünf Tagen war ich beim Frauenarzt gewesen, der mir die siebente Schwangerschaftswoche bescheinigt hatte. Bei der Ultraschallaufnahme war ich Zeugin geworden, wie unermüdlich das kleine Herz schlug. Ich freute mich wie verrückt auf das neue Leben in mir!

»Na, mein kleiner Wurm, geht es dir gut? Du kannst dich darauf einstellen, dass wir eine ziemlich verrückte Familie sind. Ich hoffe, du hast dich bei meinem Traum nicht zu sehr erschrocken. Vielleicht liegt es an der Hormonumstellung, dass ich sensibler bin.« Zumindest war ich in den letzten Monaten von Träumen aus meinem alten Leben verschont geblieben.

»Oder … oder ist es doch eine Warnung?«

Mir wurde übel. Hastig schälte ich mich aus der Decke und stürmte ins Bad. Ein Würgen lauerte in meiner Kehle. Ich benetzte das Gesicht mit kaltem Wasser, nahm einen Schluck davon und spülte meinen Mund.

Tief atmete ich durch. Die Übelkeit ließ nach. Ich musterte mich im Spiegel, schwankte zwischen Freude auf mein Ungeborenes und dieser aufkeimenden Sorge. Instinktiv spürte ich, dass etwas in der Luft lag – eine schwere Energie, die mein Handeln erforderte. »Bitte, kann nicht eine andere Hexe für Ausgleich sorgen?«

Niemand antwortete mir. Oma blieb aus meinem Kopf verschwunden und befand sich unerreichbar in der Anderswelt. Ich nahm die Bürste, striegelte über meine roten Locken, ehe ich sie zu einem Pferdeschwanz zusammenfasste. Ich wusste, dass ich meiner Intuition nicht entkommen konnte und ein Wegschieben die Situation eher verschlimmerte, als verbesserte.

Demotiviert kehrte ich in das Schlafzimmer zurück, sah auf die Uhr. Fünf. Um neuerlich zu schlafen, war ich zu rastlos. Ich schlüpfte in Jeans und in ein T-Shirt, folgte dem Drang Richtung Kräuterstube. Ob ich dort Antworten finden würde, was auf mich – auf uns – zukommen sollte?

Ich entfachte eine weiße Kerze, deren flackernder Schein sich auf den Wänden spiegelte. Im Schneidersitz ließ ich mich auf den kuscheligen violetten Hochflorteppich nieder, der den kühlen Boden gemütlicher machte. Konzentriert visierte ich die tanzenden Schatten an.

»Ihr lieben Geister, Mächte des Guten, ich bin bereit und folge euch, wohin auch immer, um zu verstehen.«

Ich legte die Handrücken auf meinen Knien ab, führte die Daumen und die Mittelfinger aneinander und ließ meinen Atem im gleichmäßigen Rhythmus hinein- und hinausfließen. Diese Meditationsübung stammte aus dem Yoga und schenke mir die nötige Ruhe für mein Tun. Die Augenlider wurden schwer, bis ich sie sinken ließ und in meine Vergangenheit katapultiert wurde.

Vergangenheit

»Wilhelm Wilmsdorf!«

Tief drückte ich das Messer in sein Fleisch – immer und immer wieder. Meine Fingerknöchel verkrampften, so wie mein wild pochendes Herz! Der Mistkerl durfte keinen weiteren Schaden mehr über die Menschen bringen! … Sekunden später rollte ein Aufschluchzen über meinen Leib. Zu den Füßen lag ermordet der Junge Theodor.

Heiße und kalte Schauer jagten in mir hindurch, erinnerten mich an meine Last, an mein Versagen! Plötzlich spürte ich etwas Warmes an den Lippen! Überrascht flackerte mein Geist auf. War da ein Kerl? Der Teufel? Wo befand ich mich? In einem Traum? Himmel oder Hölle? … Ich versank in tiefer Dunkelheit.

Wie lange hatte mich die Schwärze gefangen gehalten? Darauf fand ich keine Antwort. Mein Körper schmerzte, als ob mich irgendetwas plattgewalzt hätte. Nur langsam wurden meine Gedanken klarer, die Augen kämpften damit, die Kontrolle zurückzuerobern. Ein erstes Blinzeln zeigte verschwommene Schemen.

Tief atmete ich durch, versuchte erneut, die Lider aufzuschlagen. Endlich schaffte ich es. Durch ein Fenster schien die Sonne herein. Ihre Strahlen brannten in meinen Augen und brachten sie zum Tränen. Trotzdem erkannte ich die Konturen eines alten Mannes, die rasch deutlicher wurden. Sein Grinsen präsentierte gelbe Zahnstummel. Falten waren tief ins Gesicht gegraben, während seine Augen freundlich und bedrückt zugleich aussahen. Ich schaute an ihm vorbei. Wir befanden uns in einer Hütte, die obendrein als Stall fungierte. Eine Kuh stand hinter einer Abtrennung zu unserem Raum. Sie muhte, als wollte sie mich begrüßen. Vorsichtig setzte ich mich auf. »Wo bin ich?«, flüsterte ich matt.

Sein Kopfschütteln wirkte bedauernd. Er fasste sich an die Kehle und öffnete seinen Mund. Auf diese Weise wies er mich hin, dass ihm die Zunge fehlte und er mir deshalb nicht antworten konnte.

Mit einem Schlag war ich hellwach. In meinem Auffahren zuckte ich schmerzerfüllt zusammen. Ich betrachtete meinen zerschundenen Körper. Schrammen, blutig verkrustete Wunden, ein zerrissenes Kleid … und erinnerte mich an den Flug über die steinerne Wand. Ich hatte es nicht einmal geschafft, meinem Leben ein Ende zu bereiten! Und offenbar hatte der Kerl mich gefunden und zu sich nach Hause gebracht.

Frustriert lehnte ich mich ans hölzerne Bettgestell. Mein Retter schlurfte zum Herd, schöpfte Suppe in einen Teller. Kaum später hielt er mir einen gefüllten Löffel entgegen. Folgsam öffnete ich den Mund, ließ mich füttern wie ein kleines Kind, während uns beiden Tränen in den Augen standen.

Weshalb war er derart hart bestraft worden? Welche Last trug er mit sich herum? Und was wollte ich? Mein junges gesundes Leben dem Teufel schenken! Ob der Alte mir gegenüber ahnte, dass ich meinem Dasein ein Ende bereiten wollte? Doch Gott, der Herr, oder wer immer unser Leben bestimmte, hatte meine Sühne nicht angenommen. Ich musste im Jetzt für meine Sünden Buße tun! Sollte es mich ängstigen oder durfte ich mich über die weitere Chance freuen? Derart angeschlagen konnte ich nicht ausmachen, in welche Richtung es tendierte.

Als ich den Teller mit der Hilfe meines Gegenübers geleert hatte, war meine Kraft aufgebraucht. Erschöpft sank ich auf das Strohkissen zurück, ließ es zu, dass der Mann meine Wunden mit irgendeiner Salbe bestrich und mit Stofffetzen umwickelte.

»Der Herrgott vergelt’s dir.«

Sein Grunzen klang eher missbilligend als nach Zustimmung. Fieber quoll in mir hoch, befeuerte die Verletzungen. Ich brauchte Ruhe und Schlaf, um zu Kräften zu kommen. Und ich spürte, bei meinem Retter würde ich beides finden, ohne dass ich mich sorgen musste.

Als ich das nächste Mal die Augen aufschlug, war ich allein. Nicht einmal die Kuh schielte zu mir herüber, sondern befand sich wohl draußen auf einer Weide. Zaghaft schob ich meine Beine von der Liegestätte auf den Boden, der aus verschlissenen Eichendielen bestand. Ich machte ein paar Schritte und freute mich, dass mir nicht schwindlig wurde. Egal, was mir mein Retter eingeflößt hatte, es hatte mir gutgetan. Ich beäugte das Inventar. Es gab wenig Geschirr und Töpfe, der Holzherd strahlte eine angenehme Wärme ab.

Ich öffnete die Eingangstür, um frische Luft einzulassen. Sie umflutete mich und aktivierte meine Lebensgeister. Wie viel Zeit war verstrichen? Tage? Eine Woche? Statt ernsthaft eine Antwort zu suchen, griff ich zu einem Besen aus Birkenreisigborsten. Ich kehrte den Boden der Hütte, um mich nützlich zu machen, und als Dankeschön für die fürsorgliche Art meines Retters. Bei meinem Tun gelangte ich zur Kredenz, auf der ein Bild mit einem Messer beschwert lag. Ich schob das Schneidwerkzeug zur Seite und musterte das Antlitz des Mädchens, das mit einem verkohlten Holzstück gezeichnet worden war. Sachte berührte ich das Blatt, da stockte mir der Atem. Ich wurde hineingerissen in einen Strudel aus verzweifelndem Schmerz.

Erst als mein Retter mir das Papier aus der Hand nahm, erlosch die Verbindung. Ich suchte seinen Blick. »Was ist mit dem Kind geschehen?«

Der Mann sank in seiner gebückten Haltung weiter zusammen. Ich schätzte ihn auf siebzig Lenze. Hatte mich das Schicksal verschont, weil ich ihm helfen sollte?

»Lass mich dich berühren, dann kann ich fühlen, ob die Kleine lebt.«

Verschreckt humpelte er ein paar Schritte von mir weg. Seine Augen schrien klar: Hexe! Vermutlich dachte er in diesem Moment, dass es besser gewesen wäre, mich nicht zu retten.

Ich sah es ihm nach. »Ja, ich bin eine Hexe. Als Heilerin durfte ich Gutes tun, bis ich als Mathilda Brandt für etwas angeklagt wurde, das nicht der Wahrheit entsprach.«

Er blinzelte. Mein Name sagte ihm etwas, obwohl er wie ein Klausner wirkte und abgeschottet lebte.

»Nein, ich bin nicht tot. Wilhelm Wilmsdorf hat eine andere Frau an meiner statt geopfert, um sich hervorzutun. Dieser Kerl wird niemandem mehr schaden können. Als Aurelia habe ich ihm die gerechte Strafe für seine Vergehen erteilt. Leider sind dabei Unschuldige ums Leben gekommen, bedingt durch meine fehlende Weitsicht, dem Hass sowie der Wut, die mich leiteten. Zur Sühne wollte ich mein Leben opfern und habe mich mit Absicht die felsige Wand hinuntergestürzt. Deine Hilfe hat meinen Tod vereitelt.« Ich langte zum Messer auf der Ablage und hielt es ihm mit dem Schaft entgegen. »Hier nimm und stoß zu. Wenn du Richter spielen willst, kannst du es jetzt tun. Oder du vertraust darauf, dass unser Aufeinandertreffen einem höheren Sinn entspringt.«

Mein Gegenüber nahm mir das Schneidwerkzeug aus der Hand. Sekunden starrten wir einander an. Schließlich legte er das Messer an den vorherigen Platz zurück. Er trat näher. Da fasste ich nach seinen Händen und vernahm deutlich seine Stimme in mir:

Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man fälschlich bestraft und verraten wird. Man hat mir alles genommen.

»Ich kann dich in den Gedanken hören.« Ich schenkte ihm ein zaghaftes Lächeln, weil ich spürte, wie viel ihm das bedeutete. »Nenn mir deinen Namen.«

Albrecht.

»In welcher Beziehung stehst du zu dem Mädchen.«

Sie ist meine Großtochter.

»Albrecht, ich werde die Augen schließen und mich auf deine Enkelin konzentrieren. Ich weiß nicht, wie lange ich die Verbindung aufrechterhalten kann, da mein Leib mit den Verwundungen kämpft.«

Er nickte.

Tief atmete ich ein. Meine Lunge füllte sich mit frischer Luft, die durch die geöffnete Tür hereinströmte. Sie nährte mich und ich ließ mich treiben. Der nächste Windhauch zog mich nach draußen an einen Fluss …

Da saß ein Mädchen, dem Kleinkindalter entwachsen. Braunes langes Haar floss seinem Rücken hinab. Ein paar Fuß daneben befand sich Albrecht. Er bearbeitete den Boden mithilfe eines Pferdes, riss mit der Egge tiefe Furchen in die Erde, um diese aufzulockern. Sein Arbeitsablauf wirkte ein wenig unbeholfen, nicht so, als wäre er solche Tätigkeiten von Kindesbeinen gewöhnt oder gar ein einfacher Bauer. Trotz des fortgeschrittenen Alters strahlte seine Haltung Stolz aus.

Für einen Augenblick kam ich zurück in die Realität. Mein Gegenüber war deutlich verhärmter. Ein Buckel zeugte von der Last der Vergangenheit. Nach Atem schöpfend konzentrierte ich mich neu auf das ferne Bild.

Vögel flatterten protestierend empor. Pferdehufe donnerten, schon bogen Soldritter um die Ecke. Vier Mann hoch zu Ross! Albrecht unterbrach die Arbeit, sein Gesicht wirkte besorgt. Eine Frau, deutlich jünger, zeigte sich im Türrahmen. Sie war aufgeschreckt worden durch den Lärm.

»Tränkt die Pferde!«, wies der vorderste Reiter Albrecht scharf an, ehe er zu dem Weib schaute. »Und du gibst uns Essen!«

Keiner widersprach den Eindringlingen. Albrecht eilte zum Reiter, der abgestiegen war, um das Pferd zum Fluss zu führen. Einer der Soldritter rief: »Schau, was für ein reizendes Mädchen!«

Die Kleine hastete von ihrem Platz auf. Die fremden Männer und deren grobes Gebaren ängstigten sie.

»Das Kind braucht euch nicht zu kümmern!« Albrecht ließ das Halfter los und das Ross suchte von sich aus seinen Weg zum Wasser.

»Tut es aber!« Mit langen Schritten eilte der Anführer zum Mädchen, ehe Albrecht seine Enkelin erreichte.

Die Kleine zitterte. Sie schlug die Augen nieder, als der Fremde sie grob am Arm fasste und sie unerbittlich hielt.

Wer bist du denn?, fragte ich in Gedanken das verängstigte Mädchen.

Amalia. Die Stimme war wie ein sanfter Ruf, der in meine Poren floss und mir Gewissheit schenkte, dass sie lebte. Doch darin schwang ein Kummer mit, der mir ihre Qual offenbarte.

»Vergreif dich nicht am Mädchen!«, mahnte Albrecht in aufflammender Verzweiflung.

Unbeeindruckt entblößte der Anführer Amalias Schulter, auf der sich ein herzförmiges Muttermal zeigte. »Unsere Suche hat sich gelohnt! Hier sind wir goldrichtig!« Seinen Worten folgte ein dämonisches Lachen. Als er sie hochhob, schluchzte Amalia auf.

An der Tür kreischte die Frau: »Lasst mein Kind los! – Vater, so tu doch was!«

Albrecht fasste nach einem Stecken, mit dem er zuvor seinen Gaul angetrieben hatte. Er stürmte blind vor Wut auf den Anführer zu. Auch die Mutter lief los, aber sie kam nicht weit. Einer der Männer packte sie, drückte mit den Händen grob in ihr zartes Fleisch, während ein anderer Kerl ihr Kleid zerriss. »Komm, wir brauchen nach unserem langen Ritt Zerstreuung.«

Wimmernd war sie der Übermacht ausgeliefert.

Albrechts Angriff wurde vom vierten Mann unterbrochen, der mit einem Schwert den Stab aus seinen Händen schlug. Verzweifelt hielt er inne, weil er sich der eigenen Aussichtslosigkeit bewusstwurde. Albrecht war kein Kämpfer, war es nie gewesen! Dazu alt und schwach! Der Kontrahent drehte ihm die Arme am Rücken hoch, schleppte ihn zu einem Baum und band ihn fest. Albrecht riss an den Seilen. Keine Gegenwehr vermochte es, diese zu lockern.

Hilflos verfolgte er mit, wie sein kleines Mädchen zu einem Bündel verschnürt wurde. Indessen legte man die Tochter mit blankgezogenem Arsch über einen Baumstamm, der als Feuerholz für den Winter in der Nähe lagerte. Albrecht kniff die Augen zusammen. Ein gleichmäßiges Klatschen bewies, dass man seiner Tochter die Würde raubte. Alles vor dem Kind! Und er konnte nichts tun!

Hart schlug der Anführer in Albrechts Gesicht. »Herzliche Grüße soll ich dir überbringen, von deinem Bruder Friedrich, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Es war keine gute Idee, deinen Schwiegersohn für Matthias Corvinus in die Schlacht ziehen zu lassen und ihn mit wertvollen Hinweisen zu füttern, weshalb sie die Kaiserresidenz in Wiener Neustadt einnehmen konnten.«

»Das ist mehr als vier Jahre her!«, presste Albrecht mit tränennassen Augen hervor.

Der Kerl lachte kalt. »Der Kaiser mag sich in seinen alten Tagen mehr der Alchemie, Astrologie und Botanik widmen. Aber dieser Verrat – vom totgeglaubten Bruder – bleibt gewiss nicht ungesühnt. Die Jagd nach deinem Eidam war erfolgreich.« Der Anführer hob den Kopf und rief lauter: »Täubchen, hast du gehört! Dein Gemahl kommt nimmer. Und gesungen hat er wie ein Vögelchen. Er wollte seinen Arsch retten und hat euch dabei verraten!«

Ein lautes Aufschluchzen klang herüber, das Albrecht wie ein Schwert mitten durch sein eigenes Herz fuhr.

»Aus diesem Grund hat der Kaiser veranlasst, dir das Liebste zu nehmen. Dein Leid soll ewig währen!«

»Dieses feige Schwein!«, spie Albrecht aus.

»So spricht man nicht über unseren Kaiser!« Gewaltsam und mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht öffnete der Anführer Albrechts Mund. »Und das wird deine Lehre dafür sein.« Er zog die Zunge heraus und hieb ihm diese mit dem Schwert ab.

Albrecht spuckte Blut, in seinem Mundraum pochte und in den Ohren rauschte es. Er wurde zurückgelassen. Mit verschwommenem Blick musste er zusehen, wie Amalia – seine Enkelin – auf das Pferd geworfen wurde, als wäre sie ein Stoffballen. Die anderen Kerle ließen von seiner halbohnmächtigen Tochter ab, die auf den Boden prallte. Einer setzte die Schwertspitze an ihren Leib. Gequält schloss Albrecht die Lider und hätte sie am liebsten nie mehr geöffnet, denn sein nächster Blick fiel auf einen unkontrolliert zuckenden Körper, aus dem die Gedärme herausquollen.

Gurgelnd drang Albrechts Qual hervor. Er konnte den Kummer nicht einmal hinausschreien! Verdammt – erlöst mich – erlöst mich! Nehmt mich!, erklang es dennoch deutlich in mir.

Entsetzt wich ich von meinem Retter zurück. »Diese Mistkerle haben dir gewaltsam deine Tochter und deine Enkelin genommen! Im Auftrag des Kaisers! Deines Bruders Friedrich! Wie hast du die Kraft gefunden, danach weiterzuleben?«

Mit trübem Blick fasste er nach meiner Hand, um mir über diese Verbindung seine Worte zukommen zu lassen. Friedrich ist mein älterer Bruder und mein erbittertster Gegner. Er sah mich als Bedrohung und weigerte sich, mir den angestammten Platz als Mitregent in den österreichischen Erblanden zuzugestehen, da er mich für machthungrig und verschwenderisch hält. In Wahrheit waren die Menschen unter Friedrichs Herrschaft unzufrieden. Es gab plündernde Söldner, Missernten und die Inflation stieg zu allem Überdruss. Aus diesem Grund wollte ich eine gerechte Aufteilung erwirken, forderte meine Rechte ein und die Mehrheit des Adels sprang mir bei. Meine Leute konnten Friedrich und seine Familie in der Wiener Burg belagern. Das war demütigend für ihn, aber wir einigten uns darauf, dass er mir die Herrschaft von Niederösterreich für acht Jahre gewährt, während ich ihm im Gegenzug jährlich viertausend Dukaten an Abgabe zahle.

»Offenbar ist eure Abmachung gescheitert.«

Albrechts Augen verdunkelten sich.

Als ich mit der Zahlung in Verzug kam, eröffnete Friedrich Kampfhandlungen. Ich erfuhr, dass es sein Plan war, mich zu beseitigen. Da bin ich mit Rosa – meiner Geliebten – geflohen. Damals war unser Mädchen vier Jahre alt, es hatte als weiblicher Nachkomme keinerlei Erbansprüche. Und meine offizielle Ehe mit Mechthild war kinderlos geblieben. Ich habe mich einer List bedient, um endlich von jeglichen Anfeindungen und Lasten befreit zu sein. Mein Leichnam wurde in der Herzogsgruft im Wiener Stephansdom beigesetzt, das verdanke ich meiner Schwester Marktgräfin Katharina von Baden. Weder sie noch Mechthild wussten, dass nicht ich der Tote bin, der darin liegt, sondern ein anderer armer Tropf. So wird es für alle Zeit bleiben und in die Geschichte eingehen. Mein Fehler war es, meinem Eidam eine detaillierte Beschreibung der Kaiserresidenz, den Gegebenheiten und Gepflogenheiten zukommen zu lassen, die er an Matthias Corvinus weitergetragen hat. Zwischen Friedrich und Matthias war es längst zu einem offenen Bruch gekommen. Mein Bruder unterstützte die Flucht des Graner Erzbischofs Johann Beckenschlager, der dabei den gesamten Kirchenschatz der reichsten ungarischen Diözese in die kaiserlichen Erblande mitgenommen hat. Zudem befürwortete Friedrich die rechtliche Anerkennung von Wladislaws II. als König von Böhmen. Diese Umstände haben Matthias und Friedrich zu erbitterten Feinden gemacht. Ich wusste, wenn jemand meinen Bruder vom Thron zu stoßen vermochte, dann ist es Corvinus! Friedrich sollte damit hadern, sein Domizil zu verlieren! Denn trotz meiner Freiheit konnte ich ihm gegenüber nie den Hass ablegen. Darin sind wir uns ähnlicher, als mir lieb ist. Sonst hätte mich Friedrich nicht mit solcher Vehemenz verfolgt. Ich denke, mein Bruder hat weit früher Zweifel gehabt und Nachforschungen angestellt. Immerhin verschwanden im 1463er Jahr mit mir meine Geliebte und das Kind. Ich schließe es nicht aus, dass er den Bestatter foltern ließ und so die Wahrheit erfahren hat. Der Überfall unter Matthias Corvinus hat Friedrichs Ehre zutiefst gekränkt. Das muss der ausschlaggebende Grund gewesen sein, weshalb er einen geheimen Trupp angesetzt hat, um mir nachzujagen. Schlussendlich ist es egal, ob mein Eidam von sich aus gesprochen hat oder ob Alkohol und Folter seine Zunge gelockert haben. Es war mein Leichtsinn, weshalb die Rache fehlgeschlagen ist und ich die liebsten Wesen an meiner Seite verlieren musste. Friedrich hat bloß die richtigen Schlüsse gezogen, das kann ich ihm nicht vorwerfen.

Oh ja, wie sehr erinnerte diese Geschichte an meine eigene! Es war eine falsche Entscheidung, die ein Unmaß an Leid emporkatapultierte! »Du warst unbedacht. Aber sag, hattest du mit Rosa wenigstens schöne Jahre?«

Albrechts Blick flatterte weicher. Ja, aber viel zu kurz. Sie starb an einem Fieber. Da war meine Tochter Rosalia fünfzehn Jahre alt. Sie war so ein braves Mädchen, übernahm trotz der Trauer die Arbeiten ihrer Mutter. Und es dauerte nicht lange, da stellte sie mir ihre Liebe vor. Ein fleißiger Bursch … Schade, dass Rosa, das nicht erleben konnte. Sie hätte eine Freude gehabt, vor allem mit dem Kind. Er verstummte und stierte in die Ferne.

In mir erwachten Bilder. Sanft wiegte seine Tochter Rosalia ihr Mädchen in den Armen. Neben ihr der stolze Vater, der kaum wagte, das zierliche Geschöpf anzufassen, da es viel zu zerbrechlich schien. Albrecht, der in einem Schaukelstuhl saß, sich genüsslich eine Pfeife stopfte und glücklich seine Familie betrachtete, während ein wehmütiger Strahl Richtung Himmel zu seiner Rosa flog.

Ich räusperte mich. »Regiert Friedrich eigentlich über deine ehemaligen Herzogtümer?«

Zum Teil. Cousin Sigmund war mein Erbe, doch der hat jede Fehde mit Friedrich gescheut. Sigmund hat von sich aus auf eine Beteiligung der Herrschaft in den Herzogtümern ob und unter der Enns verzichtet – das hat meinen Bruder zufriedengestellt.

Wie Fieberschauer beutelte es durch Albrechts Leib. Niedergedrückt suchte er meinen Blick. Glaub mir, als ich am Baum festgebunden war, wollte ich sterben, denn ich habe es nicht geschafft, das Liebste in meinem Leben zu schützen. In diesen Stunden und Tagen ist mir bewusst geworden, wie sehr mein Bruder und ich uns hassen. Aber der Allmächtige, falls es ihn überhaupt gibt, hat mir nicht den Tod geschenkt. Ich labte mich am Regen, die Seile lockerten sich, wohl auch, weil ich ohne Essen an Gewicht verlor. Nachts streunten Wildtiere herum, bedienten sich am Aas meiner Tochter und verschonten mich. Bevor sie alles wegzerren konnten, wollte ich wenigstens den restlichen Gebeinen eine würdige Grabstelle geben. Deswegen bin ich aufgestanden … und danach war ich zu feig, um mich aus dem Leben zu stehlen.

Eine Träne quoll über seine Wange herab, die er ungelenk wegwischte. Mit schlurfenden Schritten ging er zur Kredenz, zog eine Lade auf und holte ein Schmuckstück hervor. Es war ein Ring aus schwarzem Horn, in der Mitte prangte ein Doppeladler und der Rand war paarig mit Gravurlinien verziert. Er legte ihn in meine Hand.

Nur dieses Schmuckstück, das ich als Herzog getragen habe, ist mir als Andenken von meinem alten Leben geblieben. Kein Tag vergeht, an dem ich mich frage, ob es meiner Großtochter gutgeht oder ob Friedrich sie zu einer Mätresse machen möchte. Meine letzte Hoffnung ist es, Amalia wiederzusehen. So absurd, ich weiß …

Selbst in den Gedanken klang er bitter.

»Ich werde für dich nach deiner Großtochter suchen. Denn ich habe gespürt, dass sie lebt.«

Amalia. Er schluchzte auf.

Im Hier und Jetzt

»He, Süße, du bist blass um die Nase. Alles okay mit dir?« Philipp drückte mir einen Kuss auf den Mund.

»Mir ist bloß ein bisschen flau.« Ich schlang meine Arme um seinen Hals. In der Polizei-Uniform wirkte er ein bisschen streng. Sein langes graues Haar hatte er nach hinten zusammengenommen und seine Stirn zeigte eine tiefe Sorgenfalte. »Und wenn du nicht da bist, schlafe ich schlechter als sonst.«

»Erste Anzeichen von Schwangerschaftsübelkeit?«

»Sieht so aus. Aber jetzt nimm schon Platz.« Ich drückte ihn auf den Stuhl. »Hunger habe ich trotzdem. Magst du mich eigentlich noch, wenn ich kugelrund bin?«, feixte ich.

»Man verliebt sich in den Menschen, nicht in Äußerlichkeiten.«

»Das ist die einzige richtige Antwort.« Kichernd schenkte ich ihm Kaffee ein. »Trotzdem sollte man sein Gegenüber zumindest ein bisschen attraktiv finden.«

»Das wird nie enden.« Philipp fasste nach meiner Hand und drückte mir einen sanften Kuss in die Innenfläche.

Mich erfasste ein verlangendes Kribbeln. »Wenn du so weiter machst, will ich vor dem Frühstück die Nachspeise«, stieß ich atemlos aus.

An den funkelnden Augen erkannte ich, dass ich damit seine Begierde entfacht hatte. Er beugte sich an meine Seite, knabberte an meinem Hals. »Ich bin auch mit der Nachspeise zufrieden«, raunte er mir zu. »Und wenn du möchtest, bringe ich dir danach das Frühstück ans Bett.«

Ein heiserer Seufzer entwich meiner Kehle, den er klar als Zustimmung wertete.

Philipp nahm mich hoch in seine muskulösen Arme und eilte mit mir ins Schlafzimmer. »Du hast keine Ahnung, wie verrückt ich nach dir bin.«

»Und ich nach dir.«

Er setzte mich auf dem Bett ab. »Ich werde ganz vorsichtig sein.«

»Leidenschaftlich ist mir lieber.«

Philipp entledigte sich seiner Dienstuniform, während ich mich aus meinen Sachen schälte. Kaum später schenkten wir uns Nähe, Liebe und hemmungslosen Sex.

Statt Frühstück im Bett holte Philipp seinen wohlverdienten Schlaf nach. Für ihn stand heute eine weitere Nachtschicht an. Ich schlug mir ohne ihn meinen Bauch voll, aß ein Weckerl, dick beschmiert mit Butter und Marmelade. Gedanklich driftete ich zurück zu meinem Traum und der Meditation im Keller. Bisher hatte ich keine Gelegenheit gehabt, Philipp etwas von den Einblicken aus meiner Vergangenheit zu erzählen. Deswegen wecken wollte ich ihn nicht. Doch die Unruhe stieg abermals in mir hoch. Schon einmal hatte ich über das Mittelalter und Kaiser Friedrich im Internet recherchiert. Dieses Mal wollte ich es auf Albrecht ausweiten und mich versichern, dass die Angaben der Wahrheit entsprachen.

Es dauerte nicht lange und ich wurde fündig. Halblaut las ich den zugehörigen Wikipedia-Beitrag: »Albrecht der VI., geboren 1418, gestorben 1463, aus dem Geschlecht der Habsburger, Erzherzog von Österreich, war Herrscher in den Vorderen Landen, Herzog von Österreich ob der Enns und Österreich unter der Enns sowie einer der Gegenspieler des Reichoberhaupts Friedrich III., seines älteren Bruders.«

Ich scrollte über den Text. Hier stand es schwarz auf weiß. Friedrich hielt den Bruder für einen Verschwender. Dazu wurde erwähnt, dass die Begleitumstände von Albrechts Tod und der Tage danach recht undurchsichtig wirkten und bis heute ungeklärt geblieben waren. Konnte ein anderer Leichnam und nicht Albrechts in der Gruft beigesetzt worden sein? Im Spätmittelalter gab es keine DNA-Tests, die das einwandfrei belegen konnten. Sämtliche Körperhärchen stellten sich mir elektrisierend auf. War das ein Hirngespinst von mir? Und wenn nicht? Die offizielle Geschichte würde ich nie verändern!

Mahnend pochte es in mir. Augenblicklich schloss ich die Suche am Handy und schoss hoch. Ich musste hinaus, benötigte die Ruhe der Natur, die mir meist Ausgeglichenheit schenkte. Zudem würde Philipp mich nicht so rasch vermissen.

Ohne ein genaues Ziel ging ich schnellen Schrittes über die Schotterstraße in das angrenzende Wäldchen. Mich umfing ein warmer Frühlingstag, der zeigte, dass der Winter so gut wie geschlagen war und sich die Jahreszeit Richtung Sommer bewegte. Am Wegesrand bemerkte ich Krokusse, Primeln und erste Huflattiche. Ich grüßte Spaziergänger, die denselben Pfad entlangmarschierten. Sie genossen wie ich die herrlichen Sonnenstrahlen oder führten ihre Hunde Gassi. Mein Blick fiel auf ein Leberblümchen an der seitlichen Böschung. Ich steuerte das bläuliche Pflänzchen an und pflückte es. Dabei hatte ich Oma Burgis Stimme in meinem Ohr – nicht so wie früher, als ich sie hören durfte – sondern in meiner Erinnerung. Schau, mein liebes Kind, mit dieser Heilblume unterstützt du dich. Pflück und iss das erste Blümchen, das du siehst, so wirst du das gesamte Jahr über gesund bleiben.

Schmunzelnd steckte ich mir die feinen Blütenblätter in den Mund. Ein leicht bitteres Aroma breitete sich aus. Strenggenommen galt das Leberblümchen als schwach giftig. Man sollte es aufgrund seines reizenden Inhaltsstoffes eher im trockenen Zustand und niemals roh in großen Mengen verwenden, so mahnten diverse Pflanzenratgeber. Dennoch war dieses Prozedere im Laufe der Jahre zu meinem Frühlingsritual geworden.

»Alina! Alina?! Wo bist du? Das ist nicht witzig!«

Suchend trat unweit von mir eine Frau aus dem angrenzenden Gebüsch. Sie hastete auf mich zu. »Hast du ein achtjähriges Mädchen gesehen? Blondes Haar, braune Augen?«, stieß sie atemlos und gleichermaßen besorgt aus.

Ich schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Wie lange ist sie denn schon weg?«

»Fünfzehn Minuten, oder mehr – ich weiß es nicht.« Mein Gegenüber schaute sich panisch um. Ich folgte ihren Blicken. Nein, da war nirgends ein Mädchen zu sehen.

»Alina!«, jammerte die Fremde.

»Ich helfe gerne suchen. Wo haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Vielleicht ist sie an diesen Platz zurückgegangen?«

Ein winziger Funken Hoffnung zeigte sich im Gesicht der Frau. Ich schätzte sie auf Ende Zwanzig, sie war ebenso blond und braunäugig. Ich fand sie hübsch, trotz der Angst, die sie momentan ausstrahlte.

Die Frau deutete nach rechts und wir liefen gemeinsam durch den Wald, riefen abwechselnd den Namen Alina. Schließlich gelangten wir zu einer Wegbiegung, bei der wir stoppten. Eine Holzbank stand geschützt unter einer Linde. Auf einer Seite fiel die Böschung steil ab.

»Sie wollte bloß vorlaufen – so wie immer«, schluchzte die Frau. »Normalerweise wartet sie da.«

Instinktiv nahm ich die Fremde in den Arm. Ein kaltes Gruseln drang in meinen Körper. Ist Alina in der Gegend? Mein Inneres wurde kalt. Das hieß für mich, dass sich das Mädchen nicht mehr in der Nähe befand. Ich schluckte. Ist sie in Gefahr? In mir pochte hart mein Herzschlag. War das ein Ja oder ein Nein? Oder rauschte Alinas aufgeregter Puls durch meine Adern?

Besänftigend strich ich über den Rücken der Frau. »Darf ich fragen, wie du heißt?«, wechselte ich in die vertrauliche Form.

»Susanne Diethard.« Sie löste sich von mir.

»Susanne, mein Freund ist Polizist. Wenn es in Ordnung ist, rufe ich ihn an. Er weiß, was zu tun ist.«

Sie nickte. Während ich Philipps Nummer wählte, wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht, die kaum später aufs Neue nachschossen.

Wir hielten uns an Philipps Anweisung, an jenem Ort zu bleiben, wo die Kleine verschwunden war. Inzwischen hatte Susanne ihre Mutter per Handy informiert, die versprach in der Wohnung nachzusehen und ihr Bescheid zu geben, falls Alina auftauchen sollte. Ihren Freund erreichte Susanne nicht, was sie mit einem: Nie ist er da, wenn man ihn braucht!, kommentierte und ihm auf die Mailbox sprach.

Endlich kam Philipp mit Kollegen auf uns zu. Susanne sprang auf. Er nickte kurz in meine Richtung, ehe er sich an die Mutter wandte. Aus Susanne sprudelte es hervor. »Alina ist wie vom Erdboden verschwunden. Wir kamen aus dieser Richtung, sie ist vorgelaufen – bisher hat sie immer bei der Bank gewartet. Ich versteh das nicht! Danach habe ich den Wald abgesucht, bis ich auf …« Sie deutete auf mich.

»Cassandra Rosenrauch«, stellte ich mich ihr vor, da ich ihr bisher meinen Namen nicht genannt hatte.

»… ich auf Frau Rosenrauch traf. Auch beim Auto am Parkplatz habe ich nachgesehen. Nichts!«

»Wie viel Zeit ist inzwischen vergangen?«

Ich guckte auf meine Armbanduhr. »Insgesamt knapp eine Stunde.« Zumindest war das die addierte Zeit, die mir Susanne zuvor genannt hatte und seit ich mich an der Suche beteiligte.

»Was hat die Kleine getragen?«

»Ein rotes T-Shirt, blaue Jeans und graue Sneakers.« Susanne schöpfte aufgeregt nach Atem. »Sie hat blondes langes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden, und dunkelbraune Augen. Ist etwa einen Meter dreißig groß, schlank.«

»Haben Sie ein aktuelles Bild?«

Susanne zog ihr Handy hervor und öffnete die Galerie.

Philipp knipste kurzerhand ein Foto ab und verteilte es via Handy weiter. Das war gleichzeitig die Freigabe für seine Kollegen, in die Umgebung auszuschwärmen.

»Hat Ihre Tochter ein Handy bei sich? Kann sie bei jemand anderem untergeschlüpft sein? Familie, Freundinnen?«, fuhr er fort.

Susanne schluchzte auf. »Nein, kein Handy. Ich war dagegen, weil ich nicht möchte … wollte … wie dumm von mir …« Sie brach den Satz ab. »Meine Mutter – ihre Oma ist informiert. Vom Kindesvater, der in Kärnten lebt, bin ich seit Jahren getrennt, meinen Freund habe ich nicht erreicht. Und ihre besten Freundinnen wohnen nicht in der Gegend. Aber … ja, gute Idee … ich werde …« Mit zittrigen Fingern suchte sie nach den Nummern, um sie telefonisch abzuklappern.

Philipp nahm mich zur Seite. »Spürst du etwas?«, fragte er leise.

»Alina ist nicht in der Nähe, aber mehr kann ich dir nicht mit Gewissheit sagen«, wisperte ich zurück, damit Susanne mich nicht hören konnte. Trotz der Sorge um das Mädchen stieg in mir eine zärtliche Wärme für meinen Freund auf, da er meine Gaben nicht als Hokuspokus abtat.

»Wie geht es dir? Euch?«

Ich legte die Hände auf meinen Bauch. »Das eigene Kind zu suchen, unvorstellbar. Und … und ich hatte letzte Nacht einen Traum aus meiner Vergangenheit. Ich denke, er sollte eine Warnung sein.«

»Deshalb warst du so blass? Du hättest es mir gleich erzählen sollen«, raunte er ärgerlich.

»Viel lieber habe ich die Stunden mit dir genossen.«

Ein inniges Flackern glomm in seinen Blick. Ich wusste, dass er mir deswegen nicht länger gram sein konnte.

»Um was ging es?«, hakte er sanfter nach.

»Um eine alte Fehde, Vergewaltigung, Mord und eine Kindesentführung.«

Philipp blinzelte zu der Frau.

Wir hörten sie jammern. »Nein, du weißt nichts, schade … Ja bitte, melde dich, wenn du was herausfindest. Ganz dringend. Danke.«

Er trat zu Susanne. »Darf ich kurz Ihr Handy haben?«

Sie nickte.

Philipp tippte die Nummer seines Diensttelefons ein und drückte es ihr wieder in die Hand. »Bitte schicken Sie mir sämtliche Kontaktdaten von Personen, die mit Ihnen und Ihrer Tochter in Verbindung stehen. Ich werde zudem die Hundestaffel anfordern lassen. Gut wäre es, wenn wir einen persönlichen Gegenstand Ihrer Tochter hätten, um die Fährte aufnehmen zu können.«

»Im Wagen am Parkplatz befindet sich ihre Jacke.«

»Fein, die geben Sie bitte einem Kollegen. Cassie begleitest du Frau Diethard dorthin. Ich komme so bald wie möglich nach, habe ein paar Telefonate zu führen.«

»Selbstverständlich.«

»Ist … ist … kann ihr etwas passiert sein?«, stammelte Susanne mit tränenschimmernden Augen.

Philipp räusperte sich. »Es mag nur ein schwacher Trost sein, aber in neunundneunzig Prozent der Fälle kehren die Kinder wohlbehalten heim. Wir geben unser Bestes, damit sich alles aufklärt. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich für Sie eine psychotherapeutische Unterstützung anfordern.«

Susanne presste die Lippen aufeinander. Ihr Nicken war kaum wahrnehmbar. Sie wandte sich ab. Ich stützte sie, weil ihre zittrigen Beine sie kaum trugen, als wir gemeinsam Richtung Parkplatz marschierten.

Zusammentreffen

Ich hielt Susanne in meinem Arm. Sie schluchzte. Ein Motor heulte auf. Wir lösten uns voneinander und bemerkten, dass mit vollem Karacho ein VW Tiguan die Schotterstraße hochpreschte und mit knirschenden Reifen neben uns hielt. Ein Mann hastete aus dem Wagen. Er zögerte kurz, als er mich bemerkte, ehe er auf Susanne zustürmte. »Was … was ist passiert?«

Ich brauchte selbst ein paar Momente, um mich zu fassen. Es war nicht irgendein Kerl, sondern Leonard! Nach all den Wochen und Monaten der Funkstille sah er bemerkenswert gut aus. Sein schwarzes Haar trug er kurz und er hatte einen dunklen Dreitagebart. Konnte er Susannes Freund sein? Ein Stich durchzuckte mich, dabei wünschte ich ihm alles Glück der Welt!

Susanne heulte in Leos Hemd. »Alina, sie wird gesucht … Keine Ahnung …«

Ich räusperte mich. »Polizisten sind mit der Unterstützung der örtlichen Feuerwehr im Wald ausgeschwärmt. Seit geraumer Zeit ist die Hundestaffel an der Suche beteiligt.«

Hörbar bretterte über uns ein Hubschrauber hinweg.

»Wie es ausschaut, gibt es Verstärkung aus der Luft.«

Leo zog Susanne fester an sich.

»Cassandra war so lieb, bei mir zu bleiben«, wimmerte sie.

Er runzelte argwöhnisch die Stirn. »Kennt ihr euch?«

»Zuvor nicht«, bekannte ich.

Susanne guckte zu Leonard. »Offenbar aber ihr euch.«

»Cassie ist eine flüchtige Bekanntschaft von früher.«

Seine Bemerkung trieb einen weiteren Stachel durch mein Herz. Wollte er Susanne schonen oder leugnete er bewusst, dass wir enger miteinander verbunden gewesen waren? Ich sah davon ab, es richtigzustellen. Die beiden hatten andere Sorgen! Was war schon unser ehemaliges Beziehungsverhältnis im Vergleich zu einem verschwundenen Kind!

»Schön, dass du jetzt Unterstützung hast. Mein Angebot gilt, du kannst dich jederzeit melden. Wenn es Neuigkeiten gibt, werden dich die Beamten informieren.«

Susanne fasste nach meinem Unterarm. »Falls du etwas hörst, auch von deinem Polizisten, bitte, verschweig mir nichts.«

Ich nickte. Während ich den Heimweg antrat, zog ich mein Handy hervor und tippte auf Philipps Nummer. Er hob gleich ab.

»Sorry, ich hoffe, ich stör dich nicht.«

»Du störst nie«, kommentierte er halb atemlos und war wohl mit den anderen im Wald unterwegs. »Hast du Neuigkeiten?«

»Susannes Freund ist gekommen, beide warten am Parkplatz. Es ist Leonard.«

Philipp hustete irritiert. »Dein Leonard?«

»Ja.«

»Ich dachte, eure karmische Verstrickung ist aufgelöst!«, stieß er etwas zu heftig aus.

»Wir sind alle Marionetten des Universums. Glaub mir, ihm ist die Situation ebenso unangenehm wie mir. Er hat mich vor Susanne als flüchtige Bekanntschaft bezeichnet. Ich wollte, dass du es weißt und vorbereitet bist. Sei nicht eifersüchtig.«

Er brummte.

»Süßer, du weißt, dass ich dich liebe. Und hallo, ich trage unser gemeinsames Geschenk in meinem Bauch.«

Philipp ächzte ergeben. »Sorry, ich weiß auch nicht, bei dem Kerl vergesse ich meine Manieren. Ich fürchte, dass es nicht gut ist, wenn er innerhalb so kurzer Zeit wieder in einem Kriminalfall verwickelt ist. Ihn das letzte Mal rauszuhalten, war schwierig genug und das verdanken wir vor allem meiner Kollegin Lea, die mitgespielt hat.«

»Du willst jetzt aber nicht Leo unterstellen, er hätte etwas mit dem verschwundenen Mädchen zu tun?«, empörte ich mich. Dazu war Leonard auf keinem Fall fähig!

»Das wird sich bei den Ermittlungen herausstellen – hoffentlich finden wir die Kleine bald«, gab sich Philipp diplomatisch.

Ich unterdrückte ein Seufzen. Während ich häufig nach meinem Gefühl handelte, war es bei Philipp andersrum: Er forderte Beweise. Daran war nichts Falsches. »Das hoffe ich. Nun lass ich dich deine Arbeit tun, ich warte daheim auf dich. Bin fast da. Bussi.«

»Bussi. Ich liebe dich. Bis bald.«

»Liebe dich.« Ich steckte mein Smartphone zurück in die Hosentasche. Philipp hatte recht, für Leo könnte es ungemütlich werden. Er war der Kurierfahrer seines Vaters und Zeuge eines Mordes gewesen. Ich war mir ziemlich sicher, dass davon seine aktuelle Flamme nichts wusste, denn Leonard war ein Geheimniskrämer.

»Du hast echt ein Händchen dafür, stets in unbequeme Situationen zu kommen.« Statt in mein Haus abzubiegen, steuerte ich jenes von Herbert und meiner Mama Gertrude an.

Philipp atmete tief durch, als er auf Frau Diethard und Leonard zuging. Er musste professionell bleiben und die eigene Antipathie gegen den Kerl wegschieben.

»Und?«, stieß Susanne zaghaft aus, als sie ihn bemerkte.

»Tut mir leid, es fehlt nach wie vor jede Spur Ihrer Tochter.«

Neue Tränen sprudelten aus ihr hervor. »Was ist, wenn sie verletzt ist? Ihr etwas passiert ist?«

»Gab es einen Streit?«, forschte Philipp weiter.

»Nein! Alles war so wie immer! Sie ist so ein liebes Mädchen! Eher schüchtern.«

»Kam Alina womöglich nicht mit Ihrer neuen Beziehung klar?«

Susanne guckte irritiert zu Leonard. »Wir sind zwar erst wenige Monate zusammen, aber nein, Leo ist ein ganz Lieber. Alina mag ihn sehr.«

»Rein der Form halber, Herr Haingartner, wo waren Sie zwischen halb zehn und elf Uhr.« Philipp siezte ihn bewusst.

Leonard versteifte sich. »Ich war unterwegs.«

»Ich hab versucht, dich anzurufen, aber du hast nicht abgehoben«, warf Susanne ein.

»Der Akku war alle«, rechtfertigte er sich.

»Und verdammt, ihn kennst du auch, oder weshalb weiß er deinen Nachnamen?!«

Philipp bemerkte, wie unangenehm seinem Gegenüber diese Tatsache war. »Frau Diethard, so groß ist Knittelfeld nicht, da läuft man sich häufiger über den Weg.« Er blickte weiter zu Leo. »Geht es präziser? Sie sind erst gegen halb zwölf am Parkplatz eingelangt – wir reden somit von einer Zeitspanne von zwei Stunden.«

Leonard grunzte ungehalten. »Ich war auf meiner Hütte, habe dort geschnitzt.«

»Lachtal? Gibt es dafür Zeugen?«

»Außer meiner Holz-Eule und dem Holz-Fuchs eher nicht.«

»Ich werde Kollegen dorthin schicken lassen, um Ihre Angaben zu überprüfen. Vielleicht hat Sie in der Umgebung doch jemand bemerkt oder zumindest Ihren Wagen gesehen.«

»Bitte, ich habe nichts zu verbergen.«

»Ach, nein? – Dann sollten Sie sich kooperativ zeigen, denn es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um ein achtjähriges Mädchen.«

»Er … er weiß, wo deine Hütte liegt?«, hakte Susanne nach und schaute noch verwirrter drein.

Leonard presste stumm die Lippen aufeinander.

Philipp ging nicht auf Frau Diethards Frage ein, das sollten die beiden untereinander klären. »Kommt bitte gegen vierzehn Uhr auf das Knittelfelder Polizeirevier, damit wir ein Protokoll schreiben können. Ich habe zudem Kontakt mit unserem Kriseninterventionsteam in Graz aufgenommen. Eine Psychologin wird sich dann ebenso am Posten befinden und Sie unterstützen, wenn sie möchten.«

Susanne schluchzte auf. »Wo … wo kann bloß mein Kind sein?«