2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

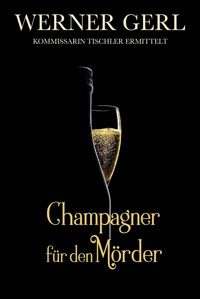

Auf der entstellten Leiche von Stefan Maar finden sich rätselhafte Zeichen. Schnell wird klar, dass es sich um Botschaften des Mörders handelt. Und diese sind erschreckend, denn der Killer kündigt eine Mordserie an. Kommissarin Tischler kommt im Münchner Hochsommer gehörig ins Schwitzen, zumal die Ex ihres Freundes nach einer mehrjährigen Erleuchtungstour durch Indien wieder auftaucht und ihr Liebesleben durcheinander wirbelt. Der Fall bekommt eine komplett neue Richtung, als sich das Leben des Opfers als eine große Lüge entpuppt. War der karrierebewusste Informatiker Stefan Maar Kopf einer kriminellen Bande? Nachdem der zweite Tote auf dieselbe Weise mit einem Samurai-Schwert hingerichtet wurde, führt die Spur zum Magnol, einer Schicki-Micki-Bar, in der Champagner als Grundnahrungsmittel gilt. Ausgerechnet eine Truppe skurriler Obdachloser um den charismatischen Anführer Jesus bringt Licht ins Dunkel. Und für Kommissarin Tischler beginnt ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Gejagten entlarven den Jäger und sinnen ihrerseits auf Rache. Ein blutiges Duell bahnt sich an, das Kommissarin Tischler verhindern muss – allerdings ohne die Protagonisten zu kennen. Mit viel Tempo, Witz und überraschenden Wendungen porträtiert Werner Gerl zwei Mikrogesellschaften Münchens, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Fall, prickelnd und süffig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Werner Gerl

Champagner für den Mörder

Kommissarin Tischlers dritter Fall

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

Das Geheimnis der weißen Soldaten: Ein Fall für den bayerischen Sherlock

Impressum

Werner Gerl

Champagner für den Mörder

Kommissarin Tischlers dritter Fall

Werner Gerl : Champagner für den Mörder

Kommissarin Tischlers dritter Fall

1. Kapitel

Der Tod kam zu schnell. Viel zu schnell. Als Stefan Maar am frühen Nachmittag von seiner Arbeit oder besser gesagt von dem, was er Arbeit nannte, nach Hause kam, war er unruhig, regelrecht nervös. Und das in seinen eigenen vier Wänden. Er wünschte, seine Freundin Adriana wäre hier und könnte ihn beruhigen, ihn ein wenig streicheln und liebkosen.

Doch eine andere Person erwartete ihn im Wohnzimmer. Sie war ganz in Schwarz gehüllt, auch ihr Gesicht war von einer dünnen Strumpfmaske bedeckt. Nur die Augen waren durch einen breiten Schlitz zu sehen. Sie waren kalt und bedrohlich, wie die seltsame, leicht gebogene Klinge, die der Eindringling in seinen Händen hielt. Die Scheide, sie war mit asiatischen Zeichen verziert, lehnte an dem Ledersessel. Ein Samuraischwert, durchzuckte es Maar. Es löste in ihm eine unheilvolle Erinnerung aus. Aber das war unmöglich. Ein Zufall, es musste sich um einen makabren Zufall handeln. Auch wenn er nur die Augen sehen konnte, war er sich doch sicher, wer diese schwarze Gestalt war, und diese konnte kein Geist aus der Vergangenheit sein.

Stefan Maar, eigentlich ein kühler, berechnender Mensch, der selten den Überblick verlor, befand sich in einer Schockstarre. Die Chance zur Flucht hatte er so vertan. Blitzschnell trat die Gestalt nämlich zwischen ihn und die Wohnungstür, packte ihn kurz an der Schulter und drückte ihn zu Boden. Maar begann zu winseln und um Gnade zu flehen und wurde dabei immer lauter. Es befand sich zwar angeblich kein Nachbar im Haus, alle gingen brav ihrer Arbeit nach, doch darauf wollte sich der Eindringling nicht verlassen. Also hielt er Maar den Mund zu, indem er ihm seine ganze Hand ins Gesicht krallte.

Stefan Maar wurde daraufhin leiser, winselte jedoch weiter. Wie erbärmlich, dachte sich der Eindringling. Ein kleines Mädchen, das vor Angst in die Hose machte. Nur weil der große böse Wolf vor ihm stand und es fressen wollte. Die Person, selbst ernannter Richter und Henker zugleich, genoss diese Macht über den jämmerlichen Wurm, der meinte, ein Drache zu sein. Und sie hätte sie gern länger ausgekostet, sich an der Todesangst geweidet, sich an der Erniedrigung gelabt, doch Maar war wieder lauter geworden und flehte um Gnade. Ihm war klar geworden, was der Maskierte mit ihm vorhatte.

Maar bot in seiner Verzweiflung Geld, viel Geld. Wie lächerlich! Als hätte der ungebetene Gast einen Cent von dieser Schmeißfliege nötig. Schließlich appellierte er sogar noch an dessen Gewissen. Als hätte es das jemals gegeben. Die Figur in Schwarz konnte sich ein sarkastisches Lachen nicht verkneifen.

»Du weißt, warum ich hier bin?«

»Ja«, stammelte Maar, den Tränen nahe. Er hatte natürlich erkannt, wer sich hinter der Maskerade verbarg. »Es tut mir so leid. Niemand wird etwas erfahren, ich schwöre es.« Verzweifelt flehte Maar die schwarze Figur an. Obwohl nicht christlich, faltete er die Hände und betete um Gnade.

»Und du hast noch niemandem von deiner Entdeckung erzählt?«

»Nein, nein«, beschwor Maar. »Bei allem, was mir heilig ist. Ich hab alles für mich behalten.« Er keuchte, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Und er konnte seinen Urin nicht mehr halten. Seine Jeans färbten sich dunkel und bald darauf auch der Teppich.

»Du lügst.«

»Nein«, winselte Maar. Sein Gesicht nässte sich von salzigen Angsttränen wie seine Hose. »Nur Andeutungen, ich habe nur Andeutungen gemacht.«

»Ich weiß. Sonst hätte ich nichts von deiner Schweinerei erfahren. Du bist ein dummer Junge, ein kleiner Fisch, der sich mit einem Hai angelegt hat.« Die Figur setzte sich auf den Mahagonitisch vor ihn und nahm Maars Uhr in die Hand. Es war ein Genfer Fabrikat, ein teures Stück, das nicht an jeden verkauft wurde. Patek Philippe, massives Weißgold mit einem Kranz aus über hundert Diamanten.

»Du hast Geschmack. Ein schönes Stück, typisch für Angeber wie dich.« Die Figur legte die Uhr an und hielt sie gegen das Licht. Das unbarmherzige Voranschreiten des Sekundenzeigers war kaum zu hören. Doch eines war beiden klar: Stefan Maars Sanduhr war bald abgelaufen.

»Du … du kannst sie haben«, flehte Maar.

»Danke.« Der Eindringling befestigte die Uhr an seinem Handgelenk und schaute sie ein weiteres Mal bewundernd an. »Du brauchst sie auch nicht mehr.« Die Figur lächelte sardonisch, wusste aber im selben Moment noch, dass dieser Spruch ein Fehler war, da er Maar seiner letzten Illusionen beraubte.

Zu gern hätte er Maar noch länger leiden sehen, doch dieser begann zu schreien, in der Hoffnung, dass einer der fleißigen Hausbewohner früher von der Arbeit kommen und ihn hören würde. Also hob die Figur in Schwarz blitzschnell das Schwert, stieß Maar die Klinge in den Hals und durchbohrte dessen Adamsapfel. Wie ein Fisch an der Angel zappelte er an der kostbaren Waffe, um seine letzten Zuckungen zu vollführen. Maar röchelte noch ein wenig, doch als die blutverschmierte Klinge mit einem schnellen Ruck herauszogen wurde, fiel er seitlich zu Boden und verstummte für immer. Eine Ratte mehr in der Ewigkeit.

Doch der Eindringling war noch nicht fertig mit seinem Opfer. Als Leiche hatte Maar noch weniger Recht auf Gnade. Der Mörder packte den Toten am Schopf, schleifte ihn in die Mitte des Raumes und legte ihn auf den Rücken. Aus dem Hals sickerte Blut, das eine dünne Spur über dem edlen Teppich von Designers Guild hinterließ, der an der gegenüberliegenden Seite schon mit Urin beschmutzt worden war.

Dann stand die schwarze Figur da, meditativ in sich versunken, und schlug plötzlich zweimal los, um Maar die Hände abzuhacken. Diese Schändung musste sein. Und nun folgte noch die Krönung. Die Warnung für die anderen. Damit sie wussten, was ihnen bevorstand. Das Schwert der Nemesis würde auch sie treffen.

2. Kapitel

Kommissarin Barbara Tischler saß an ihrem Schreibtisch und warf das letzte zusammengeknüllte Blatt Recyclingpapier in den Korb am anderen Ende des Raumes. Treffer und versenkt. Sie hatte in diesen Tagen ihre Basketballquote deutlich gesteigert. Missgelaunt wie schon den ganzen Tag stand sie auf, ging zum Papierkorb und holte sich die improvisierten Bälle wieder heraus, um mit dem Spielchen von vorne zu beginnen.

Seit sie mit ihrem Freund, dem LKA-Kommissar Walter Bechthold, zweimal den Basketballern des FC Bayern im Audi-Dome zugejubelt hatte, war es ihr neuester Spleen, sich die Arbeitszeit mit Würfen zu verkürzen. Anfangs hatte sie den Korb nur zwei Meter neben sich, dann wanderte er immer weiter weg, bis er mittlerweile an dem am weitesten von ihrem Schreibtisch entfernten Platz stand. Und dennoch erhöhte sich ihre Trefferquote stetig.

Es war ihre Art, mit der unbefriedigenden Situation umzugehen. Denn ihr letzter Fall war zwar nicht abgeschlossen, sie war jedoch zum Abwarten gezwungen. Und das hasste sie abgrundtief und wurde deshalb bisweilen ungenießbar. Zum Leidwesen ihres treuen Gehilfen, des Kommissars Ralf Mangel, der die Ruhe und Ausgeglichenheit in Person war und oft nicht wusste, wie er mit den Launen und Temperamentsschwankungen seiner Vorgesetzten umgehen sollte. Am liebsten ging er ihr in solchen Situationen komplett aus dem Weg. So auch an diesem Tag.

Nachdem Barbara Tischler wieder einen Treffer gelandet und einen Papierball versenkt hatte, schaute sie kurz auf die Uhr. Es war drei Minuten vor sechs. In 180 Sekunden würde sie ihrem unwürdigen Arbeitstag, der diesen Namen nicht verdiente, ein Ende machen und das Kommissariat verlassen, um zu ihrem Liebsten zu fahren und mit ihm zwei Runden durch den Westpark zu laufen. Da könnte sie sich abreagieren und Dampf ablassen. Später würden sie etwas Schönes für sich und Walters Tochter kochen. Sarah war sechzehn und ein strebsames Mädchen, das in die zehnte Klasse des städtischen Adolf-Weber-Gymnasiums ging.

Ihre Mutter, eine erfolgreiche Anwältin, hatte ihre Familie Knall auf Fall verlassen und war einem Animateur mit Rastalocken nach Indien, genauer gesagt ins Hippieparadies nach Goa, gefolgt. Jahrelang hatte Sarah, die stark unter der Trennung litt, ihren Vater für sich allein. Und dann kam plötzlich Barbara. Doch die Kommissarin, obwohl ausgehungert nach langen Single-Jahren, ging die Beziehung behutsam an und ließ den beiden viel Zeit für sich. So hatte Sarah nicht das Gefühl, Barbara Tischler würde ihr den Vater wegnehmen. Dazu kam, dass sich Sarah fast zeitgleich mit dem Papa verliebte und seit ein paar Wochen ihren ersten Freund hatte. Das entspannte die Situation ungemein und ließ den beiden Polizisten mehr Zeit für sich. Und das hatten beide dringend nötig.

An diesem Abend aber war Sarah zu Hause, um sich auf die letzte Schulaufgabe des Jahres vorzubereiten. Walter hatte versprochen, Pizza zu machen und dazu einen bunten knackfrischen Salat. Barbara freute sich auf das Essen, auf das Laufen und auf ein Glas Rioja, als sie gerade zum letzten Wurf ausholte. Da ging die Tür auf und Mangel platzte herein.

»Ralf, erschreck mich nicht so. Du versaust meine Trefferquote!«

»Der Nowitzki macht auch Fehler«, entgegnete Mangel, der den ganzen Tag schon die Wurfkünste seiner schlecht gelaunten Chefin bewunderte.

»Yepp. Und weißt du, was ich jetzt mache? Feierabend.« Barbara Tischler stand auf, nahm ihre beige Sommerjacke und warf sie sich lässig über die Schulter.

»Aber wir haben einen Fall.«

»Ich habe schon einen«, antwortete Tischler lakonisch und ging an Mangel vorbei. »Ein zweiter überfordert mich.«

»Barbara, du weißt, dass der Mord an Tarik Shahal aufgeklärt ist, wir aber den Mörder nie schnappen werden.«

»Ist er das wirklich? Wenn ja, will ich das Schwein erwischen, vorher gebe ich keine Ruhe!«

»Vergiss es. Die Syrer liefern diesen Al-Massad am Sankt-Nimmerleins-Tag aus.«

»Dann weiß ich, wann ich wieder einen neuen Fall annehme. Am Sankt-Nimmerleins-Tag. Sag mir Bescheid, wann der in diesem Jahr ist.« Tischler drängte sich an Mangel vorbei, winkte ihm noch kurz zu und schloss dann die Tür von außen.

Kopfschüttelnd und ratlos stand der Kommissar im Büro seiner Chefin und überlegte sich, was er tun sollte. Allein zu dem Tatort fahren und vorschützen, er habe Tischler nicht mehr erreicht, bevor sie gegangen sei? Das wäre für alle die beste Lösung. Da öffnete sich die Tür wieder und Tischler schaute ihn schief an.

»Ich kann dich doch nicht allein mit den Toten lassen.« Dann lächelte sie gequält, wohl wissend, dass sich ihre Abendplanung erübrigt hatte.

Vor der Wohnung im Villenviertel Bogenhausen hatte sich bereits eine hübsche Traube an Autos gebildet. Der Notarzt, die Spurensicherung und ein Einsatzwagen. Zwei Streifenpolizisten hatten den Tatort im obersten Stock großräumig abgesperrt und gesichert, damit keine Unbefugten den Tatort betraten. Mangel und Tischler ließ man passieren, nachdem sie ihren Dienstausweis gezeigt hatten. Doch weit kamen sie nicht.

»Schön, dich zu sehen, Barbara«, meinte Paul Siewert, der Leiter der Spurensicherung. »Wenngleich der Anlass jedes Mal ein trauriger ist.«

»Dann lass uns bei Gelegenheit ins Kabarett gehen, das ist weniger traurig.«

»Vielleicht wird ja mal einer im Schlachthof umgebracht«, wandte Mangel in Anspielung auf eine der größten Kleinkunstbühnen Münchens ein. »Dann könnt ihr das Private mit dem Beruflichen verbinden.«

»Sorg lieber dafür, dass im Nationaltheater einer umgebracht wird. Da wollte ich schon lange mal wieder hin«, entgegnete Tischler.

»Ich kann dich leider noch nicht an den Tatort lassen«, sagte Siewert. »Nicht dass du mir die Spuren versaust.«

»Dabei habe ich heute meinen keimfreien Tag.«

»Für das Wohnzimmer brauchen wir eine Weile, aber den Rest kannst du dir anschauen. Ist auch nicht ohne, rein von der Innenarchitektur her. Ach ja, und im Schlafzimmer ist die Freundin des Opfers. Sie hat den Toten gefunden und einen Nervenzusammenbruch erlitten. Sie wird von deinem Liebling betreut.«

»Doktor Bertram?« Tischler grinste. Bertram war ihr Lieblingsarzt, ein humorfreier Mediziner, den sie mit spitzen Bemerkungen gern ein wenig provozierte.

»Lass die Buschtrommeln erklingen, wenn ihr fertig seid«, sagte Tischler und wandte sich von Siewert ab.

Ein schmaler Gang verband alle Zimmer miteinander. Er war mit großformatigen Fotografien ausstaffiert, zumeist Klassiker der Moderne wie Man Ray oder Irving Penn. Zwei farbige Aufnahmen aber schienen selbst gemacht zu sein. Sie zeigten irgendwelche Inselparadiese mit türkisfarbenem Meer und Urlaubsprospektstränden. Technisch brillante Bilder, aber letztlich belanglos.

Tischler ließ die beiden verschlossenen Zimmer links liegen, da sie Dr. Bertram und die traumatisierte Freundin nicht stören wollte. So kam sie in die Küche. Schnell war ihr klar, was Siewert damit meinte, die Wohnung habe innerarchitektonisch einiges zu bieten. Inmitten des Raumes befand sich eine Kücheninsel als Arbeitsfläche mit einem integrierten Induktionsherd. Die komplette Küche war mit hochwertigen Geräten ausgestattet, darunter auch ein Kaffeevollautomat und eine Mikrowelle.

»Ich weiß ja bisher wenig über den Toten, aber er hatte Geld.«

»Mein lieber Herr Gesangsverein«, stimmte Mangel ein. »Die Einrichtung kostet mein halbes Jahresgehalt. Anna hat sich immer so eine Designküche gewünscht.«

»Dann hätte sie keinen Bullen heiraten sollen.«

»Aber auch keinen Informatiker. Das sind doch Nerds, die den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen und die Maus tanzen lassen.«

»Na, bei diesem Maar hat es sich aber offensichtlich gelohnt. Wo hat er gearbeitet?«

»Weiß ich noch nicht. Es hieß nur, er sei Informatiker.«

Die Küche war nicht nur luxuriös eingerichtet, sondern auch groß. Sie hatte drei Türen, eine zum Gang, eine zum Ess- und Wohnzimmer und eine führte auf die Dachterrasse. Als Tischler hinausging, verschlug es ihr fast die Sprache, so atemberaubend war der Ausblick auf Bogenhausen und München. Die gut 20 Quadratmeter große Dachterrasse war geschmackvoll begrünt mit exotischen und einheimischen Pflanzen. Eine Kletterhortensie an der Wand, Passionsblumen, diverse Gräser, eine Clematis und ein Rosenbäumchen verwandelten die Terrasse in eine grüne Oase. Das war die Arbeit von Profis, nicht die eines Hobbygärtners.

Umrahmt von üppigem Grün stand eine Tischgarnitur. Barbara Tischler setzte sich auf einen der vier Stühle, schloss die Augen und ließ sich von der Abendsonne bescheinen. Sie musste sich erst sammeln, mental auf einen neuen Fall vorbereiten, der einen neuen Toten bedeutete. Der Ärger über die geplatzte Abendgestaltung hielt sich in Grenzen, schließlich war das ihr Job. Aber der Ärger, den sie den ganzen Tag über verspürt hatte, musste erst noch verdaut werden.

»Ralf, schau dir die Wohnung weiter an, ich meditiere noch ein wenig und öffne meine Chakren, um mich mit kosmischer Energie aufzutanken.«

Bereitwillig kam Mangel dieser Aufforderung nach und verschwand wieder in der Küche, die ihn faszinierte. Die Kommissarin hatte im Prinzip genug gesehen. Der Tote hatte offensichtlich Geld. Allein die Miete der Wohnung dürfte den durchschnittlichen Monatsverdienst einer Verkäuferin übersteigen. Die Einrichtung war modern und edel und zeugte von Geschmack. Über die Persönlichkeit des Opfers sagte sie allerdings wenig aus. Da versprach sich die Kommissarin mehr vom Schlafraum, vor allem aber vom Wohnzimmer, das der Repräsentation der Persönlichkeit diente.

Barbara Tischler genoss die wärmende Flut der Abendsonne und döste mit verschlossenen Augen vor sich hin. Sie versuchte, sich geistig für einen neuen Fall frei zu machen. Vor rund sechs Wochen war der erst achtzehnjährige Tarik Shahal in seiner Einzimmerwohnung in Giesing erstochen worden. Besser gesagt, man hatte ihm den Hals aufgeschlitzt. Sein Vater, ein verdienter Oberst, hatte die Seiten gewechselt und war von einer Todesschwadron unter Führung des gefürchteten Elitesoldaten Al-Massad getötet worden. Aus Angst vor Racheakten des Assad-Regimes war Tarik nach Deutschland geflohen und nach einem Jahr als Asylbewerber anerkannt worden.

Kaum war er der Enge des Asylantenheims entkommen, da wurde er schon ermordet. Der Täter kam in der Nacht zwischen drei und fünf Uhr. Er muss die Wohnung mit einem Picking-Werkzeug geöffnet haben, denn es gab keinerlei Einbruchsspuren, auch keine Fingerabdrücke oder andere Hinterlassenschaften, nichts. Es war die Arbeit eines Profis. Tarik Shahal wurde im Schlaf mit einem langen Messer ermordet. Schnell und lautlos. Dann war der Täter wieder in der Dunkelheit verschwunden. Keiner hatte etwas gesehen oder gehört.

Anfangs ermittelten die Polizisten noch in alle Richtungen, doch bereits nach kurzer Zeit bestätigte sich der Verdacht, dass die Häscher Assads Tarik aus Rache für den Verrat seines Vaters ermordet hatten. Denn niemand anderer als Al-Massad, der Rebellenkiller, war drei Tage vor dem Mord mit falschem Pass nach Deutschland eingereist. Gleich in seiner ersten Nacht brachte er einen ehemaligen Diplomaten um, der ebenfalls zu Beginn des Bürgerkriegs die Seiten gewechselt hatte. Auf dieselbe Weise, zumindest auf eine sehr ähnliche. Auch ihm wurde im Schlaf die Kehle aufgeschlitzt.

Da sich dieser Mord in Stuttgart ereignet hatte, wurde getrennt ermittelt und ein Zusammenhang erst später klar. Es war Ralf Mangel, der früh einen politischen Hintergrund vermutete und seine Chefin überzeugen konnte. Sie studierten tagelang Bildmaterial von Bahnhöfen und Flughäfen und wurden schließlich fündig. Al-Massad war mit dem Nachtzug aus Amsterdam nach Stuttgart gekommen. Das hatten Überwachungskameras eindeutig ergeben. Ansonsten fand sich keine Spur. Was der Killer im Dienste Assads in den folgenden Tagen getan hatte, blieb unklar. Zwei Tage nach dem Mord an Tarik tauchte er in Damaskus wieder auf.

Daraufhin wurde ein offizieller Haftbefehl erlassen sowie ein Auslieferungsantrag an Syrien gestellt, auch wenn alle Beteiligten wussten, dass er nichts bringen würde. Erwartungsgemäß lehnten ihn die Syrer ab und behaupteten, der verdiente Offizier könne die Verbrechen nicht verübt haben, da er sich permanent im Lande aufgehalten habe. Tischler wollte sich damit nicht zufriedengeben. Der Anblick des toten Jungen hatte sie schwer getroffen, und sie hatte sich geschworen, seinen Mörder zu fangen.

Allerdings war sie nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Al-Massad tatsächlich den jungen Syrer umgebracht hatte. Es sprach eine Menge für ihn, einige Details aber gegen ihn. So war die Mordwaffe nicht zweimal dieselbe und auch der Stich selbst war weder so fachmännisch noch mit derselben Kraft ausgeführt wie bei dem eiskalten Mord in Stuttgart. Das musste nichts heißen, ein Mord ist kein mechanischer Vorgang, der jedes Mal gleich abläuft. Dennoch waren die Unterschiede in der Klingenführung und im Kraftaufwand erheblich und ließen zumindest Zweifel zu, ob es sich bei dem Mörder wirklich um ein und dieselbe Person handelte.

Außerdem hatte Tischler einen anderen Ansatz verfolgt als ihr Kollege Mangel. Und sie gab nur ungern zu, sich geirrt zu haben. Tischler war stutzig geworden, als die Laboruntersuchung ergeben hatte, Tarik Shahal sei HIV-positiv gewesen. Es gab ferner Hinweise auf homosexuellen Geschlechtsverkehr. War der Syrer in der Schwulenszene aktiv oder verdingte er sich gar auf dem Straßenstrich? Freier, auch zahlungskräftige, gab es für so durchtrainierte Jünglinge wie Tarik Shahal genügend. Tischler hatte in diese Richtung ermittelt, war aber auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Die Freunde von Tarik sagten kein Wort. Und erste Recherchen in der Szene hatten wenig Handfestes zutage gefördert. Bei den Kollegen vom Sittendezernat war Tarik nicht aktenkundig, deren Informanten in der Szene nicht bekannt. Allerdings besaß Tarik einen neuen 55-Zoll-LED-Fernseher und diverse andere Gegenstände, die für einen jungen Mann, dessen Asylantrag eben bewilligt worden war, ungewöhnlich waren. Zudem fanden die Polizisten Kokain und Amphetamine. Sicher, Tarik konnte am deutschen Staat vorbeigeschmuggeltes Geld aus Syrien bekommen haben. Genauso wahrscheinlich war es jedoch auch, dass sich Tarik mit legalen oder halblegalen Arbeiten seinen Luxus verdiente.

Als Mangel den Schlächter von Damaskus identifizierte, hatte Tischler ihren eigenen Ansatz auf Eis gelegt. Nach dem Auslieferungsantrag war der Fall von oben als abgeschlossen eingestuft worden, obwohl Tischler noch gern in andere Richtungen ermitteln wollte. Doch sie war zurückgepfiffen worden. Und deshalb nur schwer auszuhalten. Für sie war der Fall Tarik Shahal nicht abgeschlossen, für ihre Vorgesetzten schon.

Barbara Tischler sah Al-Massad, wie er mit einem riesigen, bluttriefenden Schlachtermesser auf sie zuschritt. An seinem Gürtel hingen die abgeschnittenen Köpfe von Tarik Shahal und dem Diplomaten von Stuttgart. Der Killer spuckte laut aus und stieß wilde Drohungen aus. Er wollte die Kommissarin abschlachten, weil sie an ihm zweifelte, an ihm, der Mordmaschine. Der Schlächter von Damaskus wollte sich seine dritte Trophäe holen und sprang mit einem Satz auf Tischler zu, doch die Kommissarin hatte nicht umsonst einen schwarzen Gürtel in Karate und parierte den Angriff mit einem gezielten Tritt. Blitzschnell drehte sie sich um und ging in Kampfstellung, da wurde sie an der Schulter gepackt. Sofort reagierte sie mit einem gezielten Schlag.

»Barbara, was machst du?«, schrie plötzlich jemand, der sich eindeutig nicht nach einem syrischen Killer anhörte.

Tischler riss die Augen auf und blickte in das entsetzte Gesicht ihres Kollegen Mangel, der sich den Hals rieb. Sie war tatsächlich in der Abendsonne sitzend eingeschlafen und hatte einen blutigen Traum.

»Entschuldige, ich dachte, du wärest Al-Massad.«

»Ich schaue ja unheimlich arabisch aus, oder?«, röchelte Mangel. »Du hast vielleicht eine harte Handkante.«

»Weißt du das jetzt erst? Ich habe schon Hühner geköpft mit einem bloßen Schlag.«

Mangel schaute seine Chefin kurz fragend an und verzog dann die Augen. »Die Freundin des Opfers ist ansprechbar«, sagte er immer noch mit etwas heiserer Stimme. Tischler hatte ihn im Schlaf direkt am Adamsapfel getroffen.

»Gut. Aber das Reden übernehme erst mal ich. Du klingst ja wie ein röhrender Hirsch mit akuter Bronchitis.«

Tischler stand auf und streckte sich. Sie war selbst noch etwas schläfrig von ihrem kleinen Nickerchen.

3. Kapitel

Adriana Bellinghaus war eine attraktive junge Frau, die auf Männer betörend wirken konnte, in ihrem Zustand aber wie eine ausgeschlüpfte Larve aussah. Aus ihrem Gesicht, dessen Teint trotz des Hochsommers recht blässlich wirkte, war der Rest von Farbe entwichen. Um ihre Augen hatten sich dunkle Schatten breitgemacht. Sie stierte vor sich auf den Boden, völlig apathisch, gekennzeichnet von dem enormen Schock.

Ihre äußere Erscheinung dagegen war makellos, gepflegt. Ihr blondes Haar hatte sie schwungvoll, nicht völlig streng und glatt, nach hinten zu einem tief angesetzten Zopf gebunden und sich dazu passend mit einem roten Lippenstift geschminkt. Sie hatte ein ebenmäßiges Gesicht mit großen meerblauen Augen, die allerdings an diesem Tag allen Glanz verloren hatten und nur matt wässrig schimmerten. Ihre Kleidung war dezent und geschmackvoll. Sie trug ein beiges Kostüm mit einem knielangen, eng anliegenden Rock, der ihre sportliche Figur betonte, dazu ein apricotfarbenes zartes Leinen-T-Shirt.

»Persönlich halte ich eine Vernehmung zu diesem Zeitpunkt nicht für sinnvoll«, sagte Doktor Bertram zu den Polizisten. »Sie ist schwer traumatisiert und steht unter Schock. Ich habe ihr eine Beruhigungsspritze gegeben, aber sie will nicht schlafen, sondern verspürt den seltsamen Drang, ausgerechnet mit Ihnen zu sprechen.«

»Danke, Doktor, ich bin ebenso höchst erfreut, Sie zu sehen«, entgegnete Tischler, die ihre Animositäten angesichts der ernsten Umstände nicht weiter pflegen wollte. Dann wandte sie sich Adriana Bellinghaus zu. »Wollen Sie wirklich jetzt mit uns reden und nicht besser zu einem späteren Zeitpunkt?«

Die Freundin des Opfers schüttelte kaum merklich den Kopf. »Bringen wir es hinter uns«, flüsterte sie, auf dem Bett sitzend.

»Gut. In welcher Beziehung standen Sie zu dem Toten?« Tischler vermied es bewusst, sofort auf den Mord zu sprechen zu kommen, um erst einmal eine Beziehung aufzubauen.

»Wir sind zusammen ... besser gesagt, wir waren zusammen seit etwa knapp einem halben Jahr. Wir haben uns am Faschingsdienstag kennengelernt.« Über Adrianas Gesicht huschte ein Lächeln, das sofort wieder erlosch. »Er war als Computermaus verkleidet und hat mich gefragt, ob er auf meiner Tastatur spielen könnte.«

»Das Bild ist aber schief«, wandte Mangel ein. »Mit der Maus kann ich den Cursor bewegen und …« Der strenge Blick seiner Chefin ließ ihn verstummen.

»Es hat auf jeden Fall schnell gefunkt bei uns, und wir wussten, dass es etwas Ernstes werden würde. In unserem Alter braucht man keine zwei Jahre Aufwärmphase mehr.«

»Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?«

»27. Und Stefan war 31.« Dieser Satz kam ihr nur zögernd über die Lippen. Man merkte, wie sie mit den Tränen kämpfte, so zitterte ihr Mund.

»Haben Sie zusammengewohnt?«, fragte Mangel nach, der seinen Fauxpas von vorhin rückgängig machen und sich in das Gespräch einbringen wollte.

»Nein. Ich habe noch meine alte Studentenbude in Schwabing in der Nähe des Josephsplatzes. Aber jeder hatte den Wohnungsschlüssel des anderen. Seit sechs Wochen, als Vertrauensbeweis.«

»Was machte Stefan Maar beruflich? Er muss sehr gut verdient haben, wenn er sich so eine große und luxuriös eingerichtete Wohnung leisten konnte.«

»Er war Informatiker bei Microsoft. Programmierer. Was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht so genau aus mit EDV. Er arbeitete bei Office mit, glaube ich.« Adriana Bellinghaus wurde zusehends müder. Offensichtlich zeitigte die Beruhigungsspritze langsam ihre Wirkung.

»Können Sie mir schildern, was heute passiert ist?«, fragte Tischler vorsichtig. »Wir können aber jederzeit die Befragung abbrechen.«

»Nein, ich …« Die junge Frau stammelte ein wenig, fing sich jedoch wieder. »Ich kann eh nicht viel sagen. Ich bin hereingekommen, habe nach Stefan gerufen und ihn dann gesehen, wie er am Boden lag. Überall war Blut und …« Nun kamen die ersten Tränen wie Sturzbäche aus den Augen geschossen. »Und seine Hände waren abgeschlagen.« Adriana legte sich rücklings auf das Bett, nahm das Kissen und zog es über den Kopf.

»Sie müssen jetzt gehen«, sagte Doktor Bertram scharf. »Die Patientin braucht Ruhe.«

Nickend stand Tischler auf und verabschiedete sich von der Freundin des Opfers. Dann ging sie mit Mangel hinaus.

Der Anblick war grausig, wenngleich Barbara Tischler schon schrecklichere Leichen gesehen hatte. Stefan Maar lag auf dem Rücken, die Augen und Mund offen, als wäre er debil. Sogar die Zunge streckte er ein wenig heraus. Auf Höhe des Adamsapfels hatte er einen sauberen Schnitt, in den man einen USB-Stick der Breite nach hätte einpassen können. Das Hemd war zerfetzt, sodass die ganze Brust entblößt war. Darauf waren zwei Zeichen eingeritzt, die durch einen Diagonalstrich wie ein Slash getrennt waren. Links davon war ein horizontaler Strich mit einer Art Halbkreis, rechts davon ein Quadrat mit zwei Bögen von oben nach unten in die Ecken, es sah aus wie ein von Kinderhand gezeichnetes Fenster mit Vorhängen, sowie wieder dieser offene Halbkreis.

Die Armstümpfe lagen annähernd parallel zueinander, die abgeschlagenen Hände gefaltet auf dem Bauch, als würde der Tote beten. Tischler kniete sich nieder und ließ den bizarren Anblick auf sich wirken.

»Was will uns der Mörder damit sagen?«, murmelte sie mehr vor sich hin.

»Das war ein Mafiamord. Ein klassischer Mafiamord«, sagte Mangel mit dem Ton der unerschütterlichen Überzeugung. »Die Mafia hat früher auf Sizilien ihre Opfer auf eine ganz bestimmte Weise hergerichtet, die das Motiv für den Mord ausdrückten. Hatte er zum Beispiel die Schuhe auf dem Bauch, dann wollte er abhauen. Die abgeschlagenen Hände müssten darauf hindeuten, dass er etwas gestohlen hat. Es symbolisiert, dass er seine Hände besser in seinen Taschen gelassen hätte.«

Tischler wiegte den Kopf hin und her. »Soweit ich weiß, macht das die aktuelle Mafia nicht einmal mehr auf Sizilien. Und dass die einen gut verdienenden deutschen Informatiker auf archaische Weise hinrichten, kann ich mir schwerlich vorstellen. Ansonsten finde ich die Idee mit Diebstahl einleuchtend.«

»Dia Mafia hat überall ihre Finger im Spiel. Die besitzen nicht nur Pizzerien bei uns. Deutschland ist für die ein Paradies zum Geldwaschen.«

»Ich weiß. Und da könnte ein Informatiker schon seine Finger im Spiel haben. Du hast recht, Ralf«, besänftigte Tischler ihren Mitarbeiter. »Wir müssen dieser Fährte nachgehen.«

Die Kommissarin versuchte seit geraumer Zeit, ihren Mitarbeiter nicht mehr zu hänseln, wenn er eine spinnige Idee hatte. Diese waren sowieso im Laufe der Zeit weniger geworden. Noch vor zwei Jahren war er als Verschwörungstheoretiker von der Hallertau, seiner Heimatregion, im Kommissariat verschrien. Das hatte sich jedoch etwas gelegt.

Nach eingehender Betrachtung der Leiche stand Tischler auf und wandte sich Paul Siewert zu.

»Was hast du für mich? Ein paar sizilianische Reiskugeln vielleicht?«

»Du meinst Arancini«, lächelte Siewert. »Diese frittierten Reisbällchen. Ich liebe sie. Auf den Liparischen Inseln haben wir die auch gegessen. Phänomenal. Woher kennst du die?«

»Hab ich schon ein paar Mal bei Camilleri gelesen.«

»Ich dachte, du liest keine Kriminalromane?«, fragte Mangel erstaunt, der den Seitenhieb mit den Reiskugeln offensichtlich nicht ernst genommen, vielleicht auch nicht verstanden hatte.

»Camilleri geht immer. Manchmal muss ich auch schauen, wie man sich uns so vorstellt. Also Paul, was haben wir?«

»Wenig. Sehr wenig. Wir haben keine frischen Spuren gefunden, die mit Sicherheit auf den Täter hinweisen würden. Der Mörder muss sehr vorsichtig gewesen sein. Es gibt auch keinerlei Einbruchspuren. Entweder kam er mit einem Schlüssel oder einem ausgezeichneten Picking-Werkzeug, oder das Opfer muss ihm geöffnet haben. Das halte ich allerdings für unwahrscheinlich.«

»Wieso?«, fragte Tischler nach und hob eine Augenbraue.

»Wegen der Mordwaffe. Ich muss die Wunde noch genau untersuchen, aber es deutet alles auf eine einschneidige, sehr scharfe Waffe mit einer größeren Klinge hin.«

»So etwas wie ein Säbel?«

»Oder ein Schwert?«, ergänzte Mangel, der in heller Aufruhr war. Ein Mord mit einer mittelalterlichen Waffe wäre ganz nach seinem Geschmack gewesen.

»Na ja, ein Ritterschwert war es nicht, aber auch kein Messer. Vermutlich war die Mordwaffe zu groß, um sie leicht zu verstecken.«

»Und man würde keinen hereinlassen, der mit einem gezückten Krummsäbel vor der Wohnungstür steht«, führte Tischler den Gedankengang weiter.

»Genau«, nickte Siewert.

»Und diese beiden Zeichen auf der Brust? Habt ihr da schon eine Idee?«, fragte die Kommissarin.

»Ja«, antwortete Siewert. »Das sind japanische Zahlen. Eins Strich Vier.«

»Ein Viertel?« Tischler blickte etwas amüsiert. »Will uns da einer verarschen.«

»Dann handelt es sich nicht um die sizilianische Mafia, sondern um Yakuza«, rief Mangel aus. »Und die Zahlen bedeuten eins von vier. Das ist das erste Opfer von vieren.«

Tischler strich sich übers Kinn und dachte nach. »Die Yakuza lassen wir mal außen vor, aber das mit den Zahlen überzeugt mich. Nur würde mich diese Lesart überhaupt nicht freuen.«

»Wieso? Weil die Erkenntnis von mir stammt?« Ralf Mangel war dünnhäutig geworden, wenn es um seine Theorien ging.

»Nein, weil dann eine Mordserie mit drei weiteren Opfern auf uns wartet.«

Die Hitze hatte sich in München eingenistet und das Häusermeer aufgeheizt, sodass man problemlos bis tief in die Nacht mit Sommerkleidung im Freien sitzen konnte. Die Biergärten und Straßencafés quollen über und an öffentlichen Hotspots wie dem Königsplatz oder dem Hofgarten versammelten sich junge Menschen aus aller Welt, um ein bisschen Party mit Bier und Alkopops zu feiern.

Barbara Tischler mochte diese heißen Tage. Sie liebte das intensive Körpergefühl, die flirrende Hitze, sogar das Schwitzen. Und das war an diesem Tag nicht zu kurz gekommen. Die Polizistin fühlte sich klebrig und wünschte sich nichts sehnlicher, als unter der lauwarmen Dusche zu stehen.

Sie hatte die Wohnung in Bogenhausen gegen halb zehn verlassen, nachdem alles besprochen und inspiziert war. Ihrem Walter hatte sie kurz Bescheid gegeben, dass es leider nichts mit der geplanten Abendgestaltung würde, was dieser natürlich verstand, schließlich war er auch Polizist. Während der Arbeit am Tatort hatte sie das Handy ausgeschaltet. In dieser sensiblen Zeit wollte sie nicht gestört werden, auch aus Rücksicht auf traumatisierte Zeugen wie Adriana Bellinghaus. Auf dem Weg nach Neuhausen, wo Walter Bechthold wohnte, schaltete sie ihr Handy wieder ein und stellte fest, dass sie eine Nachricht von ihm auf der Mailbox hatte, verzichtete aber darauf, diese abzuhören, denn sie war in zehn Minuten bei ihm.

Letztlich wurden es zwanzig Minuten, weil sie zweimal um den Block fahren musste, um einen Parkplatz zu finden. Im Gegensatz zu Adriana Bellinghaus hatte sie keinen Schlüssel für die Wohnung ihres Freundes. Es hatte ihr ein wenig zu denken gegeben, mit welcher Überzeugung die junge Frau davon gesprochen hatte, ihr Stefan Maar sei der Mr Right und in diesem Alter wisse man so etwas schnell.

Die Kommissarin war sich auch sicher, dass Walter Bechthold ein passender Deckel für ihren Topf war. Dem romantischen Irrtum, es würde nur den einen Wahren geben, war sie nie unterlegen. Wäre aber nach gut einem Jahr nicht langsam der nächste Schritt in ihrer Beziehung fällig? Die Wohnungsschlüssel dem Partner zu geben, wäre eine Geste des Vertrauens gewesen, die zeigte, wie ernst man die Beziehung nahm.

Barbara Tischler sinnierte weiter, als sie an das große Mietshaus im Münchner Westen kam. Da gerade andere Bewohner herauskamen, erübrigte es sich zu läuten. Die Polizistin ließ den Fahrstuhl links liegen und spurtete die Treppen in den dritten Stock. Sie wollte nur noch duschen und ihren Walter küssen.

Endlich war sie vor der Wohnung angekommen und drückte ungeduldig die Klingel. Sie erwartete natürlich, dass ihr Walter die Tür öffnete. Doch da hatte sie sich geschnitten. Es war auch nicht Sarah, sondern eine von der Sonne nachgerade imprägnierte Frau mittleren Alters, die eine wilde Mähne mit zahlreichen Löckchen hatte, die aussahen, als wären sie mit einem Korkenzieher gedreht worden. Mehr schlecht als recht gebändigt wurden sie von zwei bunten Batiktüchern. Dass die Frau nicht im Solarium eingeschlafen war, sondern von der Natur ihre tiefe Bräune bekommen hatte, bewiesen auch die zahlreichen Sonnenflecken in ihrem Gesicht. Ihrem strahlenden Gesicht.

»Du musst Barbara sein«, sagte die fremde Frau und breitete die Arme aus. Sie trug ein weites blaues Kleid mit stilisierten Elefanten und einem verspielten Muster. Und wenn sich Tischler nicht täuschte, darunter keinen BH.

»Ja«, antwortete die Kommissarin perplex. Bevor sie sich versah, umarmte die fremde Frau sie und drückte sie an sich. Tischler fühlte sich stocksteif und außerstande, die Herzlichkeit zu erwidern, zumal sie auch nicht unbedingt geruchsneutral war und sich ein wenig schämte.

Während sie noch gedrückt wurde, kam Walter herangetrabt. Seine Miene verriet nichts Gutes. Er sah aus, als hätte es zum Abendessen ein Ragout aus Stinkmorcheln und Rattenspeck gegeben. Dementsprechend verzog er das Gesicht und deutete etwas mit den Händen an, was die Kommissarin nicht verstand.

»Du bist ja ganz steif. Barbara, du musst lockerer werden«, sagte die fremde Frau und löste die Umarmung. Dann legte sie ihre flache Hand auf das Brustbein der Kommissarin. »Kein Wunder. Dein Anahata ist völlig verstopft. Wir müssen unbedingt deine Verspannungen lösen und zusammen Yoga machen.«

Nun war es Barbara klar, um wen es sich bei der fremden Frau handelte. Lucie, Walters Ehefrau, die vor über vier Jahren das Dirndl gegen den Sari eingetauscht und mit einem rastalockigen Animateur nach Goa durchgebrannt war, war zurück.

»Das Angebot mit dem Yoga klingt verlockend, aber mir wäre ausnahmsweise eine Dusche lieber. Ich glaube, ich muss nämlich erst die Schweißschicht abwaschen, die sich auf meiner Haut gebildet hat«, entgegnete die Kommissarin. »Danach bin ich automatisch locker. Noch lockerer kann nicht einmal ein wackelnder Milchzahn sein.«

Lucie lachte laut auf. Sie klang schon fast ein wenig hysterisch. »Ja, sie ist wirklich lustig. Walli, du hast recht gehabt.«

Walli? Die Kommissarin traute ihren Ohren nicht. Hatte diese teutonische Shiva-Imitation ihren Freund gerade Walli genannt? Mit diesem Spitznamen bedachte man in ihrer Kindheit alte Frauen, die zur Zeit des letzten Kaisers das Licht der Welt erblickt hatten.

»Auf jeden Fall bin ich verschwitzt und muss nach Hause. Ich wollte Walli«, es gelang der Kommissarin nicht, diese Kurzform ohne spöttischen Unterton auszusprechen, »nur noch kurz etwas sagen.«

»Aber du kannst doch auch hier duschen«, bot Lucie an.

»Danke, aber mein Fußpilz ist das heimische Bad gewöhnt. Da ist nichts zu machen.«

»Dann bis zum nächsten Mal.« Lucie nahm Barbara bei den Schultern und küsste sie auf die Wangen. »Om Namah Shivaya«, sagte sie überschwänglich zum Abschied und ging dann zurück in die Wohnung.

»Hast du meine Nachricht nicht erhalten?«, raunte Bechthold halblaut.

»Nein, die ist in meinem digitalen Briefkasten stecken geblieben. Sag, was ist das?« Barbara war völlig von den Socken. Etwas Schlimmeres hätte ihr nicht passieren können, als dass jetzt, gerade jetzt, da sie endlich einmal eine glückliche Beziehung hatte, die durchgeknallte Ex des Partners hereinschneite.

Der LKA-Kommissar fuhr sich mit der Hand über das ernste Gesicht. »Vor zwei Stunden klingelt es an der Tür, und Lucie steht mit zwei riesigen Koffern da und sagt nur, sie sei wieder zurück.«

»Mit der Erleuchtung eines Flutlichtmasten.«

»Das kannst du laut sagen«, seufzte Walter.

»Aber sag mal, will sie hier wieder wohnen?« Barbara zog eine Augenbraue hoch und sah ihren Freund durchdringend an.

Bechthold zuckte mit den Achseln. »Nur vorübergehend. Aber was soll ich machen?«

»Ihr ein Taxi rufen, das sie zum nächstbesten Hotel bringt. Muss ja nicht der Bayerische Hof sein.«

»Das kann ich Sarah nicht antun. Sie war erst sehr ablehnend und reserviert, ist dann aber aufgetaut und freut sich mittlerweile riesig, dass ihre Mutter wieder zu Hause ist.«

»Zu Hause?« Die Kommissarin schreckte zusammen, als sie diese Vokabel hörte. »Diese erleuchtete Vogelscheuche, die euch vor vier Jahren einfach hat sitzen lassen und auf spirituelle Tauchstation gegangen ist, platzt hier herein und ist sofort wieder zu Hause?«

Wort- und grußlos drehte sich Barbara Tischler um und ging. Walter rief ihr noch etwas hinterher, aber es war zu spät. Alles war zu spät.

4. Kapitel

Der Mord beherrschte die Titelseiten der Münchner Presse. Wahlweise wurde der Täter als »Schlächter von Bogenhausen« oder »Schwert-Killer« tituliert und der Fall blutig aufgebauscht. Vor allem an den japanischen Zeichen hängten sich die Journalisten auf und setzten wüste Theorien in die Welt, die letztlich aber auf die Befürchtung der Polizisten hinauslief, dass nämlich der gewaltsame Tod von Stefan Maar der Auftakt zu einer Mordserie mit vier Opfern war.

Auch in den Lokalnachrichten von Tischlers bevorzugtem Münchner Radiosender spielte der Fall eine große Rolle. Ihm folgten ein kurzer Bericht über einen nächtlichen Brand in einem Bürogebäude, bei dem es sich vermutlich um Brandstiftung handelte, sowie ein Feature über den bevorstehenden Trainingsauftakt der Münchner Löwen. Die Kommissarin hörte die Nachrichten gleich zweimal, weil sich der Verkehr einmal mehr frühzeitig staute, was ihre sowieso miese Laune nicht hob.

Als Barbara Tischler schließlich ins Kommissariat kam, waren die Gespenster der letzten Nacht noch nicht vertrieben. Sie fühlte sich verraten und weggeworfen wie ein altes Handtuch. Ihr Walter hatte noch versucht, sie auf dem Handy und dem Festnetz anzurufen, aber sie wollte nicht mit ihm sprechen. Der Schmerz saß zu tief, aber auch der Ärger. Sie wandte all ihre Selbstbeherrschung auf, dass man ihr den Gemütszustand nicht sofort an der Nasenspitze anmerkte.

Eine ganz andere Emotion spiegelte sich dagegen auf Ralf Mangels Gesicht. Freudig grinsend erwartete er seine Chefin.

»Ralf, was gibt’s? Du hast die Ich-habe-eine-Hammernachricht-Miene auf und siehst aus, als würde es dich zerreißen, wenn du auch nur noch eine Nanosekunde länger damit hinterm Berg halten müsstest.«

Mangel wusste nicht recht, ob er sich darüber freuen oder ärgern sollte, dass ihn seine Vorgesetzte wie ein offenes Buch lesen konnte. Es zeugte zumindest davon, wie gut sie sich mittlerweile kannten.

»Halt dich fest.«

»Bin verwurzelt wie eine tausendjährige Eiche.«

»Täusch dich nicht, alte Bäume haben oft ein morsches Wurzelwerk und …« Das laute Seufzen seiner Chefin ließ den Kommissar mitten im Satz innehalten. »Also. Unser Toter, Stefan Maar, hat nie bei Microsoft gearbeitet.«

»Na ja, dann war er halt bei Apple oder Linux.«

»Barbara«, sagte Mangel, als hätte die Kommissarin gerade die Erde zur Scheibe erklärt, »Linux ist doch ein freies Betriebssystem, das ist eine Non-Profit-Organisation, bei denen kann man nicht arbeiten.«

»Ich bin schon wirklich bescheuert. Wie konnte ich das nur vergessen. Am besten gebe ich gleich mein Abi wegen nachträglicher Dummheit zurück.«

»Du hast mal wieder eine Laune«, beschwerte sich Mangel, fuhr aber dann fort, seine Nachforschungen zu berichten. »Tja, wo hat er gearbeitet, der Herr Maar. Laut seinen Kontoauszügen hat er monatlich 7063 Euro und 57 Cent verdient.«

»Da kann man sich dann mehr als eine möblierte Tiefgarage leisten«, seufzte Tischler.

»Genau. Und überwiesen wurde das Geld zum Monatsersten von der Firma MICROSOF-TAG. Das liest sich auf die Schnelle wie Microsoft AG, ist aber eine kleine Software-Firma mit Hauptsitz in Liechtenstein.«

»Klingt nach Briefkastenfirma.«

»Ist es wohl auch, vielleicht sogar ein Scheinunternehmen. Aber das Beste kommt noch.« Mangel grinste über das ganze Gesicht. Tischler hasste es, von ihm auf die Folter gespannt zu werden, aber sie riss sich am Riemen und wurde nicht patzig, nicht einmal ungeduldig. Sie hatte ihm einmal, da hatte er es aber wirklich mit seinen Spielchen übertrieben, die Dienstwaffe auf die Brust gesetzt und gedroht, sie würde schießen, wenn er nicht endlich losschießen würde.

»Ich habe nichts über die Firma MICROSOF-TAG in Erfahrung gebracht, nur den Namen des Inhabers.« Wieder grinste Mangel breit.

»Sag bloß, das war dieser Maar selbst.«

»Yepp. Und? Was sagst du jetzt?« In Erwartung eines Lobs schaute Mangel seine Chefin an und erhielt tatsächlich seine Streicheleinheit.

»Ralf, das hast du fantastisch gemacht. Wir knöpfen uns noch mal diese Bellinghaus vor. Mal schauen, ob die wirklich von den Aktivitäten ihres Lovers nichts gewusst hatte.«

»Was reden Sie da? Stefan hat sich selbst bezahlt und war sein eigener Angestellter?« Ungläubig blickte die Freundin des Toten die beiden Kommissare an. Sie hatte sich aus verständlichen Gründen krankschreiben lassen und die Nacht in ihrer eigenen, deutlich kleineren wie bescheideneren Wohnung verbracht. Sie wirkte gefasster, hatte den Schock offensichtlich bereits etwas verdaut, als sie den Polizisten die Tür öffnete. Doch auf die unerwarteten Neuigkeiten reagierte sie erst einmal ungläubig, fast schon aggressiv. Erst als ihr Mangel ein paar handfeste Beweise vorlegte, ließ sie langsam die unschöne Wahrheit an sich ran.

»Da glaubt man, einen Menschen zu kennen und dann das.« Sie stieß ein höhnisches Lachen aus und schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, ich bin kein Glückskind. Ich habe schon viele hässliche Dinge erleben müssen. Die letzten Jahre waren für mich nicht leicht. Dann aber habe ich Stefan kennengelernt und wieder erfahren, was Liebe bedeutet. Und jetzt teilen Sie mir mit, dass er mich belogen und mir etwas vorgemacht hat. Kann man sich wirklich so in einem Menschen täuschen?«

»Kann man«, stimmte Tischler zu. Sie musste sich auf die Lippen beißen, um keine allzu persönliche Antwort zu geben. Ihre Enttäuschung über Walters Verhalten war grenzenlos. Das »zu Hause« hallte in ihrem Kopf nach wie eine gigantische Explosion. »Sie waren also immer der Meinung, dass Maar bei Microsoft arbeitete?«

»Ja. Er erzählte nicht viel von seinem Job, aber hin und wieder eine kleine Anekdote. Kollegen habe ich nie kennengelernt, er hat mir lediglich ein paar Mal Fotos der Firma gezeigt. Außenaufnahmen ohne Leute.«

»Wahrscheinlich hatte er die aus dem Internet, oder er war zur Tarnung dort und hat fotografiert«, warf Mangel nüchtern ein.

»Wahrscheinlich«, pflichtete Bellinghaus bei. Die Schatten unter den Augen wurden wieder dunkler. Dennoch wirkte sie weiterhin frischer als am Vortag. Und legerer. Ihr Haar trug sie offen, und sie hatte einen grauen Jogginganzug an.

»Wie sah sein Arbeitstag aus? Wann ging er aus dem Haus? Wann kam er zurück?«

»Unregelmäßig. Er machte auch öfters Homeoffice. Das ist in der IT-Branche nichts Ungewöhnliches. Ich kann eigentlich über seine Arbeitszeiten nichts sagen, weil ich selbst um spätestens halb neun im Büro sein muss. Und da war Stefan meist noch zu Hause.«

»Haben Sie eine Ahnung, was er gemacht haben könnte?«

Adriana Bellinghaus zuckte mit den Schultern. »Nein, aber bald würde mich gar nichts mehr wundern.«

»Hatte er etwas mit Japanern zu tun?«, fragte Mangel unvermutet.

»Nein, nicht dass ich wüsste«, antwortete Bellinghaus überrascht. »Wie kommen Sie darauf?«

»Nur eine Spur unter vielen, denen wir nachgehen«, antwortete Tischler blitzschnell für ihren Kollegen. Dieses Thema wollte sie nicht vertiefen. »Was machen Sie beruflich?«

»Ich? Ach, etwas furchtbar Langweiliges. Versicherungen. Industrieversicherungen, um genau zu sein. Ein Bürojob, der nicht so prickelnd ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Und unser Team ist gut. Wir halten zusammen und unternehmen viel gemeinsam.«

»Hatte Stefan Maar Feinde?«, fragte Tischler direkt.

Die junge Frau lachte kurz auf. »Bis vor einigen Minuten hätte ich gesagt: Nein, auf keinen Fall. Aber jetzt …« Bellinghaus kämpfte sichtlich mit den Tränen. »Jetzt weiß ich nicht mehr, mit wem ich eigentlich die letzten Monate zusammen war.«

»Ihnen ist aber nicht bekannt, dass er mit jemandem Streit oder irgendwelche Probleme hatte?«

»Nein«, hauchte Adriana.

»Was hat er in seiner Freizeit gemacht?« Wenn sie schon nichts über die Feinde erfuhr, dann wollte sie wenigstens etwas über die Freunde wissen. In manchen Fällen waren das sowieso dieselben Leute.

»Nichts Besonderes.« Adriana Bellinghaus dachte kurz nach. »Er spielte Golf.«

Das verstand man also heute unter nichts Besonderes, dachte sich Tischler.

»In einem Club in Eschenried, glaube ich. Da war ich nie dabei und kenne deshalb niemanden. Golf ist nicht so mein Ding. Außerdem gingen wir gern Salsa tanzen. Da waren wir meist zu zweit, kannten aber einige Paare, mit denen wir losen Kontakt hatten. Ansonsten hatte er einige enge Freunde, mit denen er immer wieder um die Häuser zog. Manchmal war ich auch dabei. Ich kann Ihnen die Namen aufschreiben, wenn Sie wollen.«

Die Kommissarin nahm das Angebot dankend an.

»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre ich jetzt gern ein wenig allein«, sagte Adriana Bellinghaus schließlich. »Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, aber diese Nachrichten muss ich erst verdauen.«

»Eine Frage hätte ich noch, auch wenn mir klar ist, dass Sie sie kaum beantworten können«, hakte Mangel nach. »Ist Ihnen aufgefallen, ob etwas gefehlt hat in Stefan Maars Wohnung.«

Bellinghaus schüttelte fahrig den Kopf. »Ich habe Stefan da liegen sehen und …« Die junge Frau schlug die Hände vors Gesicht und begann wieder zu weinen.

»Er hatte doch einen Laptop?«

»Sicher, aber lassen Sie mich jetzt bitte allein.«

Die Polizisten verabschiedeten sich und verließen die Wohnung in der Nähe des Olympiaparks. Auf dem Weg zum Auto zog Tischler ihre dünne Sommerjacke aus und hängte sie sich lässig über die Schulter. Es würde wieder ein heißer Tag werden, so kraftvoll stach die Sonne schon am frühen Vormittag.

»Na, du bist aber forsch gewesen«, sagte Tischler. »Ich dachte, du willst gar nicht mehr gehen und noch ein Kaffeekränzchen abhalten.«

»Ich bin doch ein Teetrinker«, entgegnete Mangel lächelnd. »Komische Wohnung irgendwie.«

»Wieso? Da ist mir jetzt gar nichts aufgefallen«, gab die Kommissarin zu. »Oder haben dir die Yakuzas gefehlt.«

Mangel ignorierte den Seitenhieb. »Mir hat das Alte gefehlt. Die Einrichtung war komplett neu, ich garantiere dir, dass kein Möbelstück älter als, sagen wir, drei Jahre war. Und ich habe nichts Persönliches gesehen. Kein Foto von der Familie, keine Erinnerungsstücke an die Kindheit oder Jugend.«

»Vielleicht hat sie das alles im Schlafzimmer.«

»Kann schon sein. Aber das ist recht klein in diesen Mietshäusern hier. Das hat bestenfalls zehn oder zwölf Quadratmeter. Da bringst du als Frau nicht recht viel mehr als deine Klamotten und das Bett unter.«

»Und als Mann bringt man noch die Porno- und die Waffensammlung unter, oder wie?«, sagte Tischler spitz.

»Die habe ich im Keller«, entgegnete Mangel lächelnd mit einem seltenen Anflug von Ironie.

»Du hast recht, Ralf. Der Bude von dieser Bellinghaus fehlt die persönliche Note. Aber das macht sie nicht verdächtig. Wir sollten uns besser die Wohnung des Opfers noch mal anschauen. Die gefällt mir auch wesentlich besser.«

Barbara Tischler konnte nun nach Herzenslust herumstöbern. Die ganze Wohnung war von der Spurensicherung bereits gründlich untersucht worden, und es befand sich auch keine traumatisierte Freundin mehr im Schlafzimmer, auf die man hätte Rücksicht nehmen müssen. Die Kommissarin wollte sich ein Bild von der Persönlichkeit des Opfers machen.

Sie begann in der Küche. Deren Einrichtung hatte sie am Vortag zwar eingehend studiert, nicht aber den Inhalt der Schränke. Rund zwei Dutzend Flaschen Rotwein befanden sich in einem strahlend weißen, nahezu würfelförmigen Weinregal, das perfekt zur modernen Kühle der kompletten Einrichtung passte, klare, einfache Formen in Schwarz und Weiß. Die Weine stammten bevorzugt aus Frankreich, aber auch aus Chile und Südafrika. Mittels Smartphone fragte die Kommissarin die Preise von einigen Flaschen ab. Sie befanden sich in einem Segment zwischen 8 und 20 Euro.

Töpfe und Geschirr waren erwartungsgemäß auch von gehobener Klasse, Teller und Tassen ohne Blümchenmuster. Der Vorratsschrank war penibel eingerichtet. Reis und Nudeln in einem Fach, Gläser und Konservendosen in einem anderen, alles systematisch und akkurat, fast schon geometrisch angeordnet. Die Lebensmittel selbst waren allerdings etwas bessere Supermarktware, nichts Besonderes. Der Kühlschrank war relativ leer. In exakt aufeinandergeschichteten Tupperdosen befanden sich Wurst und Käse, im Gemüsefach eine angeschnittene Zucchini, ein halb verwelkter Kopfsalat und eine Handvoll Tomaten, ansonsten noch ein paar Döschen und Gläser wie Senf oder eine indische Currymischung.