2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

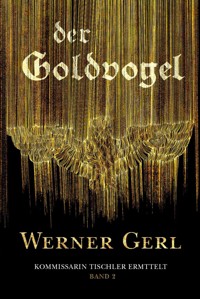

Mord oder Einbildung? Ein türkischer Kickboxer, der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat, findet neben seinem Bett eine Notiz, er habe einen Mord gesehen. Auch seine Kleidung ist blutverschmiert. Doch die Münchner Oberkommissarin Barbara Tischler findet an der beschriebenen Stelle keine Leiche. Dafür im Wald einen toten amerikanischen Kunstdieb, der vor Jahren spurlos verschwand. Die tatkräftige Polizistin stößt bei ihren Recherchen auf brutale russische Paten, suspekte Mafia-Jäger, überspannte Künstler und auf einen ominösen Goldvogel, den angeblich Hitler selbst in den letzten Kriegsjahren angefertigt und einem seiner Leibwächter geschenkt haben soll. Zahlreiche Sammler und Fanatiker sind hinter dem Reichsadler her, aber auch ein Jäger, mit dem niemand gerechnet hat. Und dann spielt der Kommissarin auch das Herz noch einen Streich… In „Der Goldvogel“ ist nichts und niemand so, wie es der erste Blick vermuten lässt. Der Krimi wartet mit zahlreichen Wendungen und einem verblüffenden Finale auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1.Kapitel

2.Kapitel

3.Kapitel

4.Kapitel

5.Kapitel

6.Kapitel

7.Kapitel

8.Kapitel

9.Kapitel

10.Kapitel

11.Kapitel

12.Kapitel

13.Kapitel

14.Kapitel

15.Kapitel

16.Kapitel

17.Kapitel

18.Kapitel

19.Kapitel

20.Kapitel

21.Kapitel

22.Kapitel

23.Kapitel

24.Kapitel

25.Kapitel

26.Kapitel

27.Kapitel

28.Kapitel

29.Kapitel

30.Kapitel

31.Kapitel

32.Kapitel

33.Kapitel

34.Kapitel

Impressum

Werner Gerl

Der Goldvogel

Kommissarin Tischlers zweiter Fall

Werner Gerl : Der Goldvogel

Kommissarin Tischlers zweiter Fall

1.Kapitel

Als Kemal Üzli erwachte, hatte er sofort das ungute Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Genau genommen war das bei ihm der Regelfall. Denn immer schlug der Blitz ein, dieser grelle Blitz, der die ganze bunte Welt des Traumes in ein weißes Nichts verwandelte. Seit drei Jahren, seit jenem schicksalshaften, schwülen Junitag, als sich Kemal die Laufschuhe band, um seine weite Runde im Perlacher Forst zu drehen.

Er, der Modell-Athlet, der ein Sport-Gymnasium absolviert hatte und fit wie ein ganzes Regal Turnschuhe war, kannte kein schlechtes Wetter. Er lief bei Schnee und Wind, bei Regen und brüllender Hitze. Nur vor einem Gewitter hatte auch er Respekt. Doch dieses zog so jäh und unvermutet auf, dass er es nicht einmal mehr bis zum Stadtrand schaffte.

Der Blitz schlug rund zehn Meter vor ihm ein. Ein Ausläufer traf ihn und schleuderte ihn zu Boden. Ohnmächtig lag er stundenlang auf dem regengetränkten Waldboden, bis ihn ein Jäger fand und ins Krankenhaus brachte. Nur seiner guten Konstitution hatte er sein Überleben zu verdanken. Doch unbeschadet überlebte er diese persönliche Naturkatastrophe nicht. Er ließ sein Kurzzeitgedächtnis im Perlacher Forst. Während er sich also an jeden Schülerstreich, an seinen ersten Rausch, da war er bereits volljährig, und an die erste Nacht mit Seda erinnern konnte, war jeder vergangene Tag mit dem nächsten Sonnenaufgang ausradiert wie eine misslungene Zeichnung.

So wurde jeder Morgen zu einem neuen Abenteuer und zu einer Suche nach dem Gestern. Als Kemal Üzli an jenem Apriltag erwachte, spürte er, dass etwas nicht in Ordnung war. Seine rechte Wange war geschwollen. Schlurfenden Schrittes ging er ins Bad und betrachtete sich eingehend im Spiegel. Er hatte zweifelsfrei einen Schlag abbekommen. Das war für einen Kickboxer nichts Ungewöhnliches, nur trug er beim Training einen Kopfschutz, es musste also in seiner Freizeit gewesen sein, vermutlich in der Nacht, schließlich war die Wunde unbehandelt. Er schmierte ein wenig Bepanthen auf die Schwellung, nachdem er sich das Gesicht eiskalt gewaschen hatte.

Nun fühlte er sich frisch. Der Tag konnte beginnen. Doch als er energiegeladen zurück in das Schlafzimmer ging, war ihm, als würde ihn wieder ein Blitz streifen. Seine Kleidung, die er achtlos auf den Boden geworfen hatte, war blutverschmiert, zumindest die Jacke und die ausgewaschene Jeans. Aber auch auf dem blauen Adidas-Pullover befanden sich dunkle Spritzer.

Er kniete sich nieder und nahm seine Hose in die Hand. Es war zweifellos Blut. Die Kniepartie war jedoch auch voller Dreck. Offensichtlich hatte er am Boden gelegen, vermutlich hatte er gekämpft. Doch nicht das kleinste Bild wollte durch die weiße Wand, die den Morgen vom gestrigen Tag abtrennte, kommen. Die Erinnerung an einen Kampf war völlig ausgelöscht.

Schwer atmend ging er in die Wohnküche, um sich einen Kaffee zu machen. Auf dem rechteckigen Küchentisch aus Nussbaumholz lagen sein Block und ein FC Bayern-Kugelschreiber. Er notierte oft wichtige Ereignisse des Tages, bevor er zu Bett ging, um diese nicht zu vergessen. Von weitem sah er, dass er sich offensichtlich auch in der letzten Nacht noch ein paar Notizen gemacht hatte. Fast ängstlich blickte er auf den Zettel. Ein eisiger Schauer durchzuckte ihn, als er den Text las: »Habe vielleicht Mord gesehen.«

2.Kapitel

Hauptkommissarin Barbara Tischler stand am Fenster und blickte gedankenverloren über die Dächer Münchens. Sie nippte an ihrem Kaffee und genoss den ruhigen Morgen. Der tiefblaue Aprilhimmel hatte etwas Beruhigendes, wobei ihr Berufsleben in diesen Tagen nicht gerade aufregend war. Es wurde einfach zu wenig gemordet in dieser Stadt, ein Umstand, der für die Mitarbeiter des Dezernats für Tötungsdelikte den Vorteil mit sich brachte, dass sie auch einmal ihre ruhigen Stunden hatten.

Den einzigen Fall der letzten Wochen hatte man Barbara Tischler wieder weggenommen. Nicht weil sie nachlässig recherchiert oder weil sie – was bisweilen schon vorgekommen war – etwas arg robuste Methoden angewandt hätte. Nein, den Mordfall Olga Sibowska hatten die Kollegen vom LKA übernommen, da er ihrer Meinung nach von der Russenmafia begangen worden war. Und organisierte Kriminalität, zumindest wenn es sich um ein derartiges Kapitalverbrechen handelte, fiel in deren Zuständigkeitsbereich.

Barbara Tischler gab den Fall freilich ungern ab. Ihr war, als müsste sie ein spannendes Buch nach drei Kapiteln in der Bibliothek zurückgeben, ohne den Schluss zu erfahren. Sicher, sie konnte aufmerksam Zeitung lesen, aber dies konnte weder ihre Neugier noch ihren Ehrgeiz befriedigen, zumal der Fall äußerst brisant war.

Olga Sibowska war die Sekretärin von Titus Wallenberg, einem Staatsanwalt, der sich als Mafiajäger einen Namen gemacht hatte. Unerbittlich bekämpfte dieser das organisierte Verbrechen, die chinesischen Triaden genauso wie die weißblauen Abordnungen von Camorra oder Cosa Nostra. Seinen Fokus hatte er jedoch auf die Russenmafia gerichtet.

Offensichtlich versuchte ein Ex-Offizier namens Boris Bylkow ein neues Kartell aufzubauen. Mit selbst für russische Verhältnisse brutalen Methoden hatte er zwei seiner Konkurrenten ausgeschaltet. Zumindest kursierten wüste Gerüchte über die Säuberungsaktionen des neuen Paten. Angeblich hatte er einen Gangsterboss aus Nowosibirsk an seine ausgehungerten Pittbulls verfüttert, den anderen hatte man gewissermaßen in seine Einzelteile zerlegt gefunden. Jeder griechische Torso war ein Gesamtkunstwerk dagegen. So war Bylkow zu einem der führenden russischen Paten in Süddeutschland aufgestiegen und ins Visier von Wallenberg geraten.

Offensichtlich hatte der Staatsanwalt einen gewaltigen Berg an Beweisen zusammengetragen, die für eine Anklage reichen sollten. Da wurde Olga Sibowska ermordet. Ende März fand man ihre Leiche im Büro des Staatsanwalts. Die Sekretärin war regelrecht hingerichtet worden. Man hatte ihr die Hände auf den Rücken gebunden und sie mit einem Genickschuss getötet. Das Kaliber, eine Makarov Deko, wie sie auch bei der Roten Armee verwendet wurde, deutete auf die Russenmafia hin. Besonders aber der Umstand, dass alle einschlägigen Akten verschwunden waren und mit ihnen Wallenbergs Computer.

Der Staatsanwalt hatte jedoch von allen Materialien Kopien in seinem Haus, auch von seiner Festplatte. Der Einbruch selbst schien also ein Fehlschlag gewesen zu sein, was die Gegenseite vermutlich bereits spitz bekommen hatte.

Welche Rolle aber spielte Olga Sibowska? Warum befand sie sich in der Kanzlei, als die Gangster einbrachen? Wallenberg selbst vermutete, dass seine Sekretärin von der Russenmafia gekauft worden war, um ihn auszuspionieren. Offensichtlich hatte sie Gewissensbisse bekommen oder vielleicht auch nur kalte Füße, weshalb sie aussteigen wollte. Die Konsequenz in diesem harten Geschäft war die Hinrichtung per Genickschuss.

Barbara Tischler hatte diese Version nie wirklich überzeugt. Warum sollte die Sekretärin für einen letzten Verrat in das Büro des Staatsanwalts gehen und ihr Leben riskieren? Umgekehrt, warum sollten die Gangster ein so überdeutliches Schuldgeständnis hinterlassen? Sollte Wallenberg, der Mafiajäger, eingeschüchtert werden? Auch das leuchtete der Kommissarin nicht wirklich ein, zumal Bylkow ein Stratege war, der mit kühlem Kopf seine Expansionspläne entwarf. Er war bemüht, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Auch deshalb stand er im Ruf, seine Opfer an die Hunde zu verfüttern. Die Knochen konnte man verbrennen oder anderweitig entsorgen. Insgesamt war die Beweislage gegen den Ex-Offizier also dünn. Manche hielten ihn sogar für ein Phantom, eine Legende, die als Erklärung für einen eskalierenden Bandenkrieg in Bayern herhalten sollte.

Zu gern wäre Barbara Tischler diesem Phantom hinterhergejagt, doch diesen Job durften nun die Kollegen vom LKA erledigen. Die Kommissarin selbst hatte in den letzten Tagen nur Schreibkram zu erledigen. Langweilige, aber nötige Büroarbeit. Ihre To-do-Liste war an jenem Aprilmorgen aber bereits nahezu abgearbeitet. Deshalb stand sie gedankenversunken, fast schon ein wenig gelangweilt am Fenster. Ja, es waren ruhige Tage im Dezernat für Tötungsdelikte. In dieser schönen Stadt wurde einfach zu wenig gemordet. Dies sollte sich in dieser Woche allerdings gehörig ändern.

Die Stille in Tischlers engem Büro nahm ein jähes Ende, als Ralf Mangel, ihr engster Mitarbeiter, ohne zu klopfen hereinplatzte. Zu seiner Entschuldigung wedelte er mit einer blauen Tüte von Rischart, einer der besten Bäckereien Münchens.

»Servus Barbara, magst eine Butterbrezn?«, fragte er schmatzend.

»Gern. Ich hatte heute bislang nur flüssiges Frühstück.«

»Schaust du wieder auf deine Linie?«

»Schmarrer. Ich habe in den Kühlschrank und in den Brotkasten geschaut und beide haben mich angegähnt. Ich leide unter akutem Shopping-Alzheimer.«

»Du meinst, du hast das Einkaufen vergessen?«, entgegnete Mangel unsicher. Mit der Ironie seiner Chefin stand er gelegentlich auf Kriegsfuß.

»Bingo. Was machen wir heute mit dem angebrochenen Vormittag?«, fragte Tischler und biss in ihre saftige Breze. »Schießübungen? Oder spielen wir eine Runde aufgedeckten Schafkopf?«

»Wir könnten an die Säbener Straße fahren zum Bayern-Training. Die spielen zurzeit kriminell gut, da könnten schon mal zwei Kommissare vorbeischauen.«

In diesem Moment klopfte es an der Tür.

»Kundschaft. Die hätte jetzt auch noch warten können, bis ich mit meiner Breze fertig bin«, murrte Tischler und packte den Rest zurück in die Tüte.

Der Mann, der ohne Aufforderung eintrat, war keine alltägliche Erscheinung. Das Schwarz seiner Haare war zumindest nachgetönt und bildete einen denkbar starken Kontrast zu seiner blässlichen Gesichtshaut. Seine eingefallenen Wangen überwucherte ein stoppeliger Wochenbart, der in etwa so lang war wie die kurzrasierte linke Schädelhälfte. Die restliche Frisur sah jedoch nicht nach Fremdenlegionär aus, sondern eher nach Freak. Ein widerspenstiger Haarwust bildete eine Arkade vom Scheitelansatz bis fast zur rechten Schulter.

Auch sein Körper wirkte abgemagert, nachgerade anorektisch, soweit man dies überhaupt beurteilen konnte, zu schlaff hing das blau-weiße Baumwollhemd an dem Mann. Dagegen saß der schwarze Anzug maßgenau. Ein Stilbruch gegenüber dem Hemd, das mehr nach Sträflingskleidung aussah, denn Sakko und Hose waren aus edlem Zwirn, allerdings abgetragen.

In scheinbarem Widerspruch zu dem schlaksigen, unterernährt wirkenden Körper standen die kräftigen Hände. Sie waren mit Schwielen und dicken Hornhäuten überzogen, die Handrücken durchfurchten wülstige Adern wie blaue Schlangen. Dieser Mann, so eingefallen er auf den ersten Blick wirkte, hatte die Kraft eines Bären in seinen Händen.

»Polonius«, stellte er sich kurz vor und ließ sich unaufgefordert in den freien Besucherstuhl fallen. Er lag mehr, als dass er saß und schlug seine dürren Beine übereinander.

»Was kann ich für sie tun, Herr Polonius?«, fragte Tischler, die sich ebenfalls setzte, um auf Augenhöhe mit ihrem Gesprächspartner zu sein.

»Einfach nur Polonius, ohne Herr.«

»Ist das ein Künstlername?«, fragte Mangel nach.

»Scheint so«, entgegnete Polonius mit ausdrucksloser Stimme. »Hören Sie«, hob er an und blickte Tischler direkt in die Augen, »ich habe da etwas, das Sie vielleicht interessieren könnte. Und zwar einen Brief, einen seltsamen Brief. Und von einer seltsamen Absenderin, nämlich von Olga Sibowska.«

»Der ermordeten Sekretärin? Wie ist das möglich?«, fragte Mangel erstaunt.

»Na, wenn Sie ihn nicht aus dem Jenseits geschickt hat, wird sie ihn wohl vor ihrem Tod geschrieben haben«, meinte Tischler lakonisch.

»Das klingt plausibel. Ihre Formulierung greift jedoch nicht.«

Fragend blickten Mangel und Tischler Polonius an. Dieser drehte sich auf dem Stuhl, zog aus seiner Sakkoinnentasche ein Kuvert und legte es auf den Schreibtisch. »Sehen Sie selbst. Geschrieben hat sie nichts vor ihrem Tod.«

Tischler zog vorsichtshalber erst einmal Handschuhe an, bevor sie den Brief an sich nahm. Dann studierte sie den Umschlag. Er war an Polonius adressiert, als Absender stand Olga Sibowskas Name mit Privatadresse in Milbertshofen im linken oberen Eck. Die Handschrift war regelmäßig, die Buchstaben rund, fast schon ausgebeult. Das Kuvert wurde eindeutig von einer Frau beschrieben. Ob es Olga Sibowskas Handschrift war, musste ein Vergleich ergeben.

Neugierig zog Tischler den Brief aus dem Umschlag. Dann verstand sie, was Polonius meinte: der Brief war leer.

»Olga Sibowska hat Ihnen ein weißes Blatt Papier geschickt?«

Polonius zuckte mit den Achseln. »Sieht danach aus.«

Tischler öffnete eine Schublade und zog eine Plastiktüte heraus, um darin das Beweisstück aufzubewahren. »Das Blatt ist zwar jetzt mit Ihren Fingerabdrücken versehen, aber vielleicht können die Kollegen noch ein paar Spuren finden.« Dann studierte die Kommissarin den Umschlag noch einmal genau. »Der Brief wurde am 22. März abgestempelt.«

»Das ist der Tag, an dem sie ermordet wurde«, sagte Mangel.

»Genau, Ralf, also keine Botschaft aus dem Jenseits. Herr äh, nein Polonius, haben Sie eine Idee, warum Ihnen Frau Sibowska ein leeres Blatt schickt?«

Polonius verzog leicht die Mundwinkel und fuhr sich mit seinen knochigen Fingern durch das Haar, um den Scheitel wieder in Form zu bringen. »Keine Ahnung. Ich sagte ja, es ist ein seltsamer Brief.«

»In welcher Beziehung standen Sie zu Olga Sibowska?«, fragte Tischler nach.

»Gott, in welcher Beziehung.« Polonius atmete schwer aus und blickte gedankenverloren zur Decke. »Sie war meine Schülerin.«

»Und was haben Sie ihr beigebracht?« Stilberatung ganz sicher nicht, dachte sich Tischler.

»Kunst«, meinte Polonius lapidar. Er war offensichtlich der Meinung, man müsse ihm den Künstler bereits aus drei Meilen Entfernung ansehen. »Ich bin Bildhauer und Schnitzer. Nicht der Schlechteste, aber die Zeiten sind hart. Die Leute geben 100.000 Euro für einen Porsche aus, aber die Kunst soll umsonst sein. Ich hasse diese Kisten. Sie verseuchen nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geist.«

Polonius hatte bei seiner kleinen Suada einen starren Blick und eine eindringliche Stimme. Tischler sah ihm kurze Zeit erstaunt zu, wie er sich in seiner Zivilisationskritik erging, bevor sie ihn unterbrach.

»Polonius, wollen Sie mir damit erklären, dass Sie Unterricht erteilen, weil Sie vom Verkauf Ihrer Kunstwerke nicht leben können?«

»Das sage ich doch die ganze Zeit«, antwortete der Künstler patzig.

»Und was genau hat Olga Sibowska bei Ihnen gemacht?«

»Sie nahm an einem Abendkurs teil. Olga war talentiert, handwerklich, meine ich, aber künstlerisch eher blass. Ein wenig epigonal, ein bisschen Naturalismus, ein bisschen Klassizismus und eine Prise Arno Breker. Erstaunlicherweise.«

»War das nicht der Haus- und Hofbildhauer von Hitler?«, fragte Tischler erstaunt nach.

»Ja, aber kein schlechter Mann. Außerdem hat er Peter Suhrkamp gerettet und wahrscheinlich auch Picasso. Ja, Olga hatte dieses Kantige, Heroisierende der Nazi-Kunst, die freilich dem sowjetischen Realismus nicht unähnlich war.«

»Beenden wir die Kunstgeschichtelektion, Polonius. Sagen Sie mir einfach, was Olga Sibowska in Ihrem Kurs machte.« Die Kommissarin war langsam ungeduldig geworden, auch wenn sie im Prinzip keine Arbeit hatte an diesem schönen Aprilmorgen.

»Das versuche ich Ihnen gerade zu erklären. Und dafür muss ich auf ihren Stil eingehen.«

Tischler sah den Künstler unterkühlt an.

»Olga schnitzte Figuren. Einen schreienden Menschen, eine abstrakte Form und einen Adler, wenn Sies genau wissen wollen. Der Kurs ging von Mitte November bis Mitte März, ist also aus, erledigt. Und Olga war die beste Studentin. Mit Abstand sogar.«

»Das glaube ich Ihnen gern«, nickte Tischler, »was mich aber noch wundert: Warum kommen Sie erst jetzt mit dem Brief? Ich meine, wir haben heute den 11. April. Der Brief wurde also vor knapp drei Wochen aufgegeben.«

Polonius lehnte sich zurück und fuhr sich durch das Haar. »Ich war im Ausland, genauer gesagt in Teplice. Ich hatte zu tun.«

»Eine Ausstellung?«

»Nein«, antwortete Polonius kurz angebunden. Der ansonsten so redselige Künstler wollte offensichtlich für sich behalten, was er in seiner alten Heimat zu erledigen hatte.

»Wieso kommen Sie eigentlich zu mir, Polonius?«

»Weil ich Ihren Namen noch in einem Zeitungsartikel gelesen habe. Müsste am Tag meiner Abreise gewesen sein. Aber was soll die Frage? Leiten Sie nicht die Ermittlungen?«

»Nein«, erklärte Tischler. »Den Fall hat das LKA übernommen. Ich leite Ihren Brief aber weiter, keine Angst. Eine Frage noch: In welcher Beziehung standen Sie privat zu Olga Sibowska?«

»In einer rein künstlerischen«, antwortete Polonius etwas beleidigt.

»Warum schickt sie Ihnen dann einen Brief, auch wenn dieser leer ist?«

»Nun«, Polonius hatte ein trotziges Gesicht aufgesetzt, »es gab eine kurze Zeit, in der uns mehr als die Liebe zur Bildhauerei verband. Aber das ist lange her.«

»Warum ist die Beziehung auseinandergegangen, wenn ich fragen darf? Olga Sibowska war meines Wissens weder liiert noch verheiratet.«

»Das stimmt. Aber sie hatte einen Geliebten. Leider vertrat sie diese kleinbürgerliche Vorstellung, dass man nur einen Sexualpartner haben dürfe. Welch groteske, ja widernatürliche Beschneidung der Sexualität.«

»Und wer war dieser Geliebte?« Tischler war neugierig geworden. Man war nämlich davon ausgegangen, dass die ermordete Sekretärin Single war.

»Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie wollte nicht darüber sprechen und wirklich interessiert hat es mich auch nicht.« Mit diesen Worten stand Polonius auf. Er straffte sein Sakko und bändigte noch einmal seine Strähne. »Die Kunst ruft, Frau Kommissarin.« Mit einer lässigen, fast despektierlichen Geste verabschiedete er sich.

»Was hältst du von der Sache, Ralf?«, fragte Tischler und blickte den Brief an.

»Keinen Schimmer, aber wir sollten ihn mal im Labor untersuchen lassen.«

»Ich weiß, was du denkst. Der Brief könnte mit einer Geheimtinte beschriftet sein und die München-Mafia-Verschwörung aufdecken.«

»So in etwa«, lachte Mangel leicht verlegen.

»Auf gehts. Der Brief wandert erst einmal in unser Labor. Das LKA bekommt dann die Ergebnisse präsentiert.«

3.Kapitel

Und jetzt ran an die Hakenkreuze, dachte sich Georg von Taubenberg, als er vor der altehrwürdigen Villa Harrt stand. Er hatte seinen maßgeschneiderten 1200-Euro-Anzug als passende Hülle für das Treffen mit Albert Harrt erachtet. Man musste bereits durch das Auftreten beeindrucken, so lautete sein nicht sonderlich originelles Geschäftscredo. Doch reich wurde man nicht unbedingt mit Innovationen, sondern indem man bewährte Methoden perfektionierte. Das war sein zweites Geschäftscredo. Und dass es in der Villa Harrt einiges zu holen gab, davon war er überzeugt.

Der Antiquitätenhändler, der sich auf Militaria und die Zeit des Nationalsozialismus spezialisiert hatte, war perfekt auf den Termin vorbereitet. Sein Haar war frisch nachgeschnitten, ein Scheitel, aber mit Schwung, so dass er seriös, doch nicht spießig wirkte, aber jede Spitze an ihrem angestammten Platz saß. Eine Seidenkrawatte, Mundwasser, dezentes Eau de Toilette und er fühlte sich selbst frisch und unternehmungslustig, als er vor der alten Villa die Klingel drückte. Er sollte diese kleine Aktion mehrfach wiederholen, bis er endlich auf Gehör stieß und sich das eiserne Tor mit einem Summen öffnete.

Der Weg hin zur Villa war mit Steinplatten gesäumt, der Garten noch welk in dieser Jahreszeit. Vermutlich hatte sich seit dem Tod des alten Harrt auch keiner darum gekümmert. Das Gras dagegen war bereits saftig grün, hatte es allerdings dringend nötig, endlich gemäht zu werden. Georg von Taubenberg achtete auf all diese Details. Sie sagten ihm, dass der Enkel des »Todeshammers» ein nachlässiger Mensch war, der sich nicht mit der nötigen Akribie und Liebe um das Erbe kümmerte. All das bestätigte ihn in seiner Meinung, er könne Albert Harrt ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.

Wer den Garten verlottern lässt, kann kein akkurater Mensch sein, da war sich der Antiquitätenhändler sicher. Dass der Hausherr freilich einen derart derangierten Eindruck machte, erstaunte ihn dann doch. Albert Harrt sah ein wenig wie sein eigenes Gespenst aus, ein Avatar auf einem defekten Monitor. Er hatte ein Veilchen unter dem rechten Auge, das erst in den nächsten Tagen seine ganze Blütenpracht entfalten würde, dazu eine Nase, die aufgrund ihrer Schwellung fast schon einem Schweinerüssel glich. Ferner war er ungeduscht und unrasiert. Offensichtlich hatte Albert Harrt eine kurze Nacht hinter sich und noch keine Zeit gefunden, sein Äußeres dem zivilisierten Standard anzupassen.

»Komme ich ungelegen?«, fragte Georg von Taubenberg und zog distinguiert die Augenbrauen hoch. Er hatte keinesfalls vor, seinen Besuch zu verschieben, ganz im Gegenteil, die schlechte Konstitution seines Geschäftspartners konnte ihm gerade recht sein, aber er fand, die Frage war ein Zeichen des Anstands.

»Nein«, antwortete der Hausherr matt. Seine Stimme klang rau und verschleimt, offensichtlich war er Kettenraucher. »Kommen Sie.«

Mit einer einladenden Geste bat Harrt seinen Gast herein. Bei jedem Schritt von Harrt fiel auf, dass ihm offensichtlich auch andere Knochen als die im Gesicht schmerzten. Selbstverständlich brannte es Georg von Taubenberg unter den Nägeln, den Grund für diese Verletzungen zu erfahren, doch solche Indiskretionen vermied er. Aristokratisches Auftreten war ihm wichtig, wenngleich er wusste, dass man dies nicht übertreiben durfte. Jeder Anschein von Snobismus würde von den Geschäftspartnern nicht goutiert werden und ein Unterlegenheitsgefühl durfte man ebenfalls nicht vermitteln. Doch von Taubenberg hatte kein Problem mit seiner Rolle, schließlich hieß er mit bürgerlichem Namen Georg Hintermeier und sein Vater war kein Blaublütler, sondern Metzgermeister.

Allerdings war bei ihm der Schein dem Sein gleichwertig. Denn natürlich kannte sich der Händler auch mit den historischen Details aus, mit jedem Dienstgrad, jedem Orden, jeder Waffe und jedem Abzeichen. Und er kannte die Preise. Georg von Taubenberg war ein wandelnder Katalog, der einem Gesamtverzeichnis nahe kam.

Der Gang und die Diele enttäuschten von Taubenberg. Das war nichts als der Muff der Adenauerzeit, stehengebliebene Fünfzigerjahre. Der alte Harrt hatte vor keiner Scheußlichkeit zurückgeschreckt. Braune Wandtapeten mit Glöckchenmuster, wuchtige Polstermöbel, die man nicht einmal den Holzwürmern zum Fraße vorwerfen wollte, und Vorhänge, die wohl einst dottergelb waren, eine Farbe, die auch eine Überdosis des besten Waschmittels nicht mehr zu restaurieren vermochte.

Hier hatte also Karl Friedrich Harrt gelebt, genannt der Todeshammer, weil er mit seinen Faustschlägen töten konnte. In Lettland, bei einem seiner seltenen Auslandseinsätze, soll er an einem Tag fünf Juden erschlagen haben. Und das auf dem Marktplatz unter dem Gejohle der Menge. Es waren nicht nur SS-Kameraden, die ihm zujubelten. Auch die Einheimischen verbargen ihren Antisemitismus keineswegs und sorgten für Stimmung wie bei einem Boxkampf. Ja, die Deutschen wurden im Baltikum zunächst als Befreier begrüßt. Der Hass auf Russen und Juden einte die Slawen und die Deutschen, zumindest in den ersten Jahren der Besetzung.

»Möchten Sie Tee oder Kaffee?«, fragte Harrt seinen Gast. Jedes Wort wirkte bei ihm wie ein Stöhnen.

»Danke«, lehnte dieser ab. »Sie verzeihen mir meine berufliche Neugier, aber ich würde doch zu gern gleich den Nachlass Ihres Großvaters inspizieren.«

»Der gesamte Nazi-Kram ist in einem Zimmer im ersten Stock«, erklärte Harrt und wies den Weg zur Treppe. Schwerfällig ging der Enkel des SS-Obersturmbannführers voran.

»Ich kaufe und verkaufe keinen Nazi-Kram, Herr Harrt.« Den Seitenhieb konnte sich von Taubenberg nicht verkneifen.

»Wie sagen Sie dann zu dem alten Zeug?«

»Ich bevorzuge die Begriffe Militaria und historische Gegenstände aus der Zeit des Nationalsozialismus. Mein Kundenstamm rekrutiert sich auch keineswegs aus Anhängern rechtsradikalen Gedankenguts. An die braune Horde würde ich nicht das verbogenste Eiserne Kreuz verkaufen.«

Tatsächlich war diese Aussage nur halb gelogen. Die politische Gesinnung seiner Kunden war von Taubenberg so egal wie der berühmte Reissack, der so oft in Peking umfällt, allerdings kamen die Käufer für seine NS-Devotionalien aus aller Herren Länder. Zumeist waren sie äußerst finanzstarke Sammler.

»Sie glauben nicht, wie viele Scheichs ganz wild beispielsweise auf das Porzellan aus Hitlers Teehaus sind. Aber auch die Amerikaner kommen in Scharen. Reiche Amerikaner.«

»Und die wollen Tassen, in die Hitler seinen Deppenbart getaucht hat?«

»Oh ja. Und bei mir zu Hause in Berchtesgaden sitze ich gewissermaßen an der Quelle, was die Überbleibsel aus dem ganzen Führerkosmos Obersalzberg anbelangt. Tischdeckchen, Teller, Flaschen, alles findet seine Käufer, wenn es nur einmal in der Nähe Hitlers war.«

»Zum Kotzen«, lautete der einzige Kommentar von Harrt.

»Ich selbst empfinde größte Abscheu vor diesem schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, bitte, nicht dass Sie mich falsch verstehen.« Ein kleines ethisch-moralisches Feigenblatt konnte von Taubenberg nicht schaden, zumal es stimmte, dass er keinerlei Sympathie für den Weltkriegsgefreiten und selbsternannten Gröfaz hegte. »Ich handle mit historischen Gegenständen, nichts weiter.«

Harrt antwortete nichts mehr darauf. Er machte immer noch den Eindruck, als würde ihn nicht nur jede Bewegung, sondern auch jedes Wort schmerzen. Vor der letzten Tür im Gang des ersten Stocks blieb er stehen, zog einen Schlüssel heraus und sperrte auf.

»Das Führerzimmer, so hat es mein Opa immer genannt.«

Von Taubenberg konnte seine Vorfreude kaum mehr verbergen. In solchen Momenten fühlte er sich wie einst als kleiner Bub bei der weihnachtlichen Bescherung. Welche Geschenke, welche Schätze mochten auf ihn warten? Diese waren freilich nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Woher das Zimmer seinen Namen hatte, allerdings schon. An den Wänden hingen Hakenkreuzfahnen, mehrere vergilbte Hitler-Fotografien und eine Standarte der Waffen-SS. Das waren Originale, keine billigen Nachdrucke oder Kopien aus England, wie von Taubenberg natürlich sofort erkannte. Er versuchte seine Erregung zu verbergen, sie war schlecht fürs Geschäft, denn sie trieb im schlimmsten Fall die Preise nach oben. Er setzte nun sein Pokerface auf.

»Dann wollen wir uns doch einmal alle Stücke einzeln anschauen«, sagte von Taubenberg und trat in das Zimmer. Es roch stickig und abgestanden. Wahrscheinlich war seit dem Tod des alten Harrt vor rund drei Monaten nicht mehr gelüftet worden. Der Enkel öffnete deshalb ein Fenster.

»Beginnen wir mit dem SS-Zeug«, schlug Harrt vor und ging auf einen Kleiderschrank zu. In ihm hingen diverse SS-Uniformen und Mäntel. Sie machten einen gepflegten Eindruck, die Motten hatten sich offensichtlich noch nicht an ihnen gütlich getan.

Der schwere Feldmantel, zweireihig geknöpft, war kaum getragen. Nur der Kragen war ein wenig abgewetzt. Er hing neben einer Uniform für das Lagerpersonal. Der Todeshammer war nämlich zwei Jahre in Dachau stationiert und gefürchtet gewesen. Auch diese Uniform war in bestem Zustand. Sie wies die originalen Schulterklappen der SS auf, im Kragenspiegel befanden sich SS-Runen und am Ärmel der Adler. Und der Totenkopf vorne durfte natürlich nicht fehlen.

Vorsichtig schlug von Taubenberg das Revers auf. Das Innenfutter war im Fischgrätenmuster. Aufgenäht war der SS-Bekleidungsstempel, das Gütesiegel schlechthin. Zumindest für den Sammler.

Von Taubenberg schätzte, dass ihm die drei Uniformen und die beiden Mäntel gut und gern 20.000 Euro einbrachten. Bis auf eine Jacke waren alle in tadellosem Zustand. Selbstverständlich nahm er vorsichtig das eine leicht verschlissene Stück und mäkelte daran herum.

»Die Note eins kann ich für diese Stücke natürlich nicht erteilen, sehen Sie hier, die Naht ist notdürftig repariert worden, der Stoff insgesamt schon arg abgewetzt.« Von Taubenberg verzog das Gesicht und wippte mit dem Kopf hin und her. »5.000 Euro für alle Stücke, mehr fürchte ich, kann ich Ihnen nicht bieten.«

»Dann fürchte ich, kann ich Ihnen nur anbieten, das Haus schnellstens wieder zu verlassen«, entgegnete Harrt schroff. »Ich bin zwar kein Experte wie Sie, aber ich habe Internet. 15.000 Euro und keinen Cent weniger.«

Von Taubenberg verdammte innerlich die Segnungen der modernen Technik. Seit die kleinste Kleinigkeit über jeden und alles online nachzulesen war, konnte er eigentlich nur noch Leute über fünfundsechzig übers Ohr hauen. Man einigte sich schließlich auf 11.500 Euro und ging über zu den kleineren Stücken.

Der alte Harrt hatte selbstverständlich mehrere Auszeichnungen und Orden verliehen bekommen, darunter die germanische Leistungsrune in Bronze. Das war ein geschwungenes, gerilltes Hakenkreuz, auf dem die Siegrune der SS prangte. Die Auszeichnung, die 1943 von Himmler eingeführt worden war, war nur Mitgliedern der Waffen-SS verliehen worden. Nicht nur deshalb erfreute sie sich bei Sammlern äußerster Beliebtheit, sondern auch weil die Siegrune in Deutschland verboten war.

Von Taubenberg spürte immer ein Kribbeln, so etwas wie die Magie der Geschichte, wenn er solche Originalgegenstände in der Hand hielt. Das Leuchten in seinen Augen intensivierte sich, als er die Alben mit Postkarten und Fotografien durchblätterte. Beliebte Motive waren rauchende SS-Männer mit Schäferhunden und Gefangenen, oft in heroischen Posen oder Kameradschaft und Zusammenhalt demonstrierend. Die Sammlung sparte nicht mit brutalen Bildern des Krieges. Erhängte Partisanen, erschlagene Juden, gefolterte Kommunisten. Und immer grinsten die SS-Männer.

Der Handel mit solchen Fotos war allerdings auch so viele Jahre nach dem Krieg immer noch nicht unproblematisch, da die Abgebildeten – und nicht selten auch deren Nachkommen – wenig Wert darauf legten, dass von ihren Verbrechen etwas bekannt wurde. Man hatte sich die Weltkriegszeit schön gelogen, viele hatten es nach geraumer Zeit sogar selbst geglaubt, dass sie lediglich Mitläufer waren und niemandem etwas Böses angetan hatten. Nur unter vorgehaltener Hand kam der Zusatz, zumindest niemandem, der es nicht verdient gehabt hätte.

Die Schmuckstücke der Sammlung aber waren die Fotos vom Obersalzberg. Der alte Harrt war nämlich in den letzten beiden Jahren zur Leibwache Hitlers abkommandiert worden. Rund ein Dutzend Bilder zeigten den Führer in der idyllischen Alpenlandschaft.

»Hitler hat rund ein Drittel seiner Zeit als Diktator auf dem Obersalzberg verbracht«, dozierte von Taubenberg. »Das muss man sich vorstellen. Ein Mann erklärt der Welt den Krieg und spaziert über blühende Almwiesen.«

»Während seine Leute in Russland verrecken«, ergänze Harrt. »Ich war selbst mal dort, hab mir alles angeschaut. Dieser Dreckskerl schlief bis Mittag, aß gemütlich seine Gemüsepfannen und dann ging er mit seinem Schäferhund Blondi und seiner Eva spazieren. Unglaublich, der selbst ernannte größte Feldherr aller Zeiten war die größte Schnarchnase aller Zeiten.«

»Wahr, wahr. Andere Welteroberer waren da aus ganz anderem Holz geschnitzt. Napoleon wurde einmal bei einer Schlacht der Zeh weggeschossen und er verlangte nur nach einem neuen Stiefel. Oder nehmen Sie Alexander den Großen. Der kämpfte immer an vorderster Front. Einmal übersprang er sogar eine Stadtmauer, ohne auf seine Mitstreiter zu warten und sah sich einer Übermacht von Feinden gegenüber. Aber …«

»Bitte keine Geschichtsstunde«, unterbrach Harrt die Ausführungen des Militariahändlers. »Lassen Sie uns beim Geschäftlichen bleiben.«

Dann feilschten die Männer über den restlichen Nachlass des Obersturmbannführers Karl Friedrich Harrt. Man einigte sich auf 22.000 Euro und regelte die Zahlungsmodalitäten.

»Aber eine Frage hätte ich da noch, Herr Harrt«, hob von Taubenberg an, als der Deal bereits beschlossen war. »Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen erfahren habe, besitzen Sie noch ein besonderes Stück, ein Stück, das Sie mir vorenthalten haben.«

Albert Harrt stutzte. Er wirkte irritiert, tat aber so, als wüsste er von nichts.

»Ich habe Ihnen alles gezeigt«, behauptete er. »Was für ein Stück soll ich denn noch besitzen?«

»Ein besonderes. Ein Stück, das Ihr Großvater von Hitler kurz vor Kriegsende bekommen haben soll, ein Stück, um das sich viele Legenden ranken.«

»Tut mir leid«, Harrt zuckte mit den Achseln, »davon weiß ich nichts.«

Du Bastard lügst doch wie gedruckt, aber dir werde ich die Würmer schon noch aus der Nase ziehen, dachte sich von Taubenberg, als er das Führerzimmer verließ. Von dem Braten schneide ich mir eine Scheibe ab.

Jens Neureuther war ein Gemütsmensch. Nichts konnte ihn so leicht aus der Ruhe bringen. Geduld, diese bisweilen fast unmenschliche, weil den Affekten und Leidenschaften widerstrebende Tugend, hatte er im Überfluss. Sicher, für seinen Beruf war sie unabdingbar. Denn Jens Neureuther war Logopäde. Und die Heilung von Sprachstörungen aller Art verlief meist langsam und zäh. Als Weinbergschnecke, die sich zu einem Marathon aufmachte, so sah Neureuther viele Patienten und ihren langen Weg, wenngleich er sehr wohl wusste, dass die schlimmsten Fälle nie ihr Ziel erreichen würden, die Schlaganfallpatienten beispielsweise, die unter völliger Aphasie litten.

Kemal Üzli dagegen machte Fortschritte. Er hatte seine Sprachstörungen bereits mehr oder weniger überwunden. Nebensätze kamen ihm wieder problemlos über die Lippen, auch einmal etwas verschachtelte Sätze und das eine oder andere Bonmot. Nur Geduld musste man mit ihm haben und ein gutes Ohr, denn Kemal sprach ausgesprochen langsam und leise. Hier setzte Neureuther an.

Insgesamt war Kemal freilich ein Musterpatient, der dem Logopäden zeigte, wie sinnvoll und fruchtbar seine bisweilen so mühselige Arbeit sein konnte. Doch an diesem Vormittag stutzte Neureuther, als er Kemal sah. Es waren nicht nur die offensichtlichen Hinterlassenschaften einer Schlägerei, die ihn beunruhigten. Sein Patient wirkte fahrig und nervös, so nervös, dass er das Verb an die falsche Stelle setzte oder nach Wörtern rang, was ihm lange schon nicht mehr passiert war.

»Kemal, was ist los mit dir?«, fragte Neureuther mit seiner sonoren, beruhigenden Stimme.

Der leidenschaftliche Kickboxer schluckte. Man sah ihm an, wie er sich die Worte zurechtlegte, bevor er sie aussprach, genauer genommen aushauchte, so leise war er an diesem Vormittag. Er berichtete dem Therapeuten von der Nachricht, er habe einen Mord gesehen, und der blutverschmierten Kleidung.

»Du musst zur Polizei gehen«, forderte ihn Neureuther auf. Er wusste, wie gewissenhaft Kemal war und dass dieser nicht leichtfertig oder gar um anzugeben von einem möglichen Mord sprach.

»Traue ich mich nicht«, flüsterte Kemal und blickte zu Boden. »Kann rede nichts.«

»Das ist falsche Scham. Du kannst doch sprechen. Mit mir geht es doch auch.«

»Polizist aber …« Kemal schüttelte nur den Kopf.

Neureuther versuchte, seinem Patienten Mut zuzusprechen, doch es half nichts.

»Sie …«, Kemal richtete seinen Blick wieder auf, »Sie kommen Polizei.«

»Ich?« Neureuther blickte ihn erstaunt an. Dann nahm er seinen Terminkalender zur Hand und zeigte ihn Kemal. »Ich fürchte, ich habe keine Zeit. Siehst du? Ich bin den ganzen Tag verplant.«

»Noch ein Problem«, flüsterte Kemal, dem man anmerkte, wie schwer er sich jedes Worte aus den Rippen schneiden musste. »Hab bei Kampf verloren …«

»Na, das macht doch nichts. Ich weiß, du bist ein stolzer Kickboxer, aber trotzdem nicht unbesiegbar.«

»Nein. Habe verloren Geldbeutel. Mit Ausweis und alles.«

Neureuther dachte kurz nach und pfiff leise aus. Das veränderte die Situation natürlich. »Das heißt, dass der Mörder, wenn es denn einen gibt, vielleicht weiß, wer du bist.«

Kemal nickte.

»Und er hält dich für einen Augenzeugen?«

Kemal nickte wiederum.

»Dann lass uns gehen. Den nächsten Termin muss ich eben verschieben«, sagte Neureuther kurz entschlossen, stand auf und holte seine Jacke.

»Danke«, hauchte Kemal kaum vernehmbar.

Wer bei Föhn auf den Besucherhügel des Ostparks geht, dem bietet sich ein bizarrer Anblick. Einerseits genießt er ein grandioses, nachgerade erhabenes Alpenpanorama. Mit den Beinen noch in der Großstadt verwurzelt, sieht er von der Ferne, wie sich Berg an Berg reiht. Jedem Naturfreund wärmt dieser Anblick, auch wenn noch Schnee die Gipfel bedeckt, das Herz. Es erkaltet jedoch schnell, sobald er seinen Fokus auf den Vordergrund richtet. Dort reiht sich ein kahles, an Hässlichkeit kaum zu überbietendes Hochhaus an das andere und verbindet sich zur schlimmsten Betonwüste Münchens.

Neuperlach, in den Sechzigerjahren als größte Satellitenstadt der Bundesrepublik geplant, ist heute eine Stadt in der Stadt, die für rund 55.000 Menschen Platz bietet und als einer der größten sozialen Brennpunkte der bayerischen Landeshauptstadt gilt. So wenig erinnert hier an alle weißblauen Klischees, dass man den Stadtteil jederzeit in eine x-beliebige Großstadt verpflanzen könnte.

Hier wohnte auch Kemal Üzli. Er hatte ein kleines Ein-Zimmer-Appartement in der Nähe des Karl-Marx-Rings, nachdem er mit neunzehn, kaum hatte er sein Abitur in der Tasche, ausgezogen war. Parkplätze, das unterschied das Viertel auch stark vom Zentrum Münchens, gab es in weiten Teilen Neuperlachs genügend, so auch vor Kemals Mietshaus. In einer breiten Lücke konnte Jens Neureuther seinen roten und bereits ziemlich betagten Ford Fiesta bequem parken. Dann begleitete er Kemal in dessen Wohnung.

Auf den Steinfliesen hallten ihre Schritte, obwohl beide Turnschuhe trugen. Eigentlich quietschten sie vielmehr, doch jedes Geräusch in diesem dumpf ausgeleuchteten Gang hallte unweigerlich. Als die beiden vor Kemals brauner Holztür mit dem üblichen Spion in der Mitte standen, meinte Neureuther so etwas wie Angst bei seinem Patienten zu spüren. Wortlos legte er ihm kurz die Hand auf die Schulter, um ihm Mut zu machen.

Kemal spannte seinen Körper. Er war darauf gefasst, dass jemand hinter der Tür auf ihn lauerte. Das würde ihm einen Vorteil verschaffen. Seine Geistesgegenwart, seine hundertprozentige Konzentration im Kampf, das hatte ihm schon viele Siege eingebracht und dieses Talent vermochte auch sein Unfall nicht zu schmälern.

Vorsichtig betraten sie das Appartement. In dem kleinen Flur war alles wie gehabt. Ein paar Jacken, zumeist aus Jeans und billigem Leder, hingen an einem wackeligen Kleiderständer. Es roch ein wenig muffig, abgestanden, aber das lag daran, dass es bis zum Eingang so schlecht durchzog.

Dann gingen sie wortlos in das Zimmer, das gleichzeitig Schlaf-, Wohn- und Essraum war. Auf den ersten Blick war auch hier alles unverändert. Auf dem Bett, das genau genommen lediglich aus einer Matratze auf dem Boden bestand, lag noch die zusammengeknüllte Decke mit der FC Bayern-Wäsche und ein zerknautschtes Kissen, Zeugen eines unruhigen Schlafes.

Die Wohnung war nicht in penibler Ordnung, aber auch nicht verlottert. Es war eine ganz normale Single-Bude eines jungen Mannes. Seine Beziehung zu Seda hatte sich in den Monaten nach dem Unfall verschlechtert und war schließlich in die Brüche gegangen. Und seine Mutter, die sich um die jüngeren Geschwister kümmern musste und noch halbtags arbeiten ging, wollte er nicht überstrapazieren. Aber die nötigsten Hausarbeiten erledigte Kemal selbst.

»Alles in Ordnung?«, fragte Neureuther, dem die Anspannung seines Schützlings nicht entgangen war. Doch Kemal wies ihn mit einer Handbewegung an, nichts zu sagen. Leise ging er auf das Bad zu und öffnete vorsichtig die Tür. Mit einer schnellen Bewegung sprang er dann hinein und ging sofort in Kampfstellung. Doch umsonst. Niemand hatte sich in seinem Bad versteckt. Kemal atmete auf und ging wieder zurück.

»Du hast Angst?« Neureuther wusste, dass er einen wunden Punkt bei dem stolzen Kämpfer ansprach.

»Nicht Angst, aber du musst gefasst sein. Immer. Auf alles.« Das kaum hörbare Flüstern stand in krassem Gegensatz zu dem entschlossenen Gesichtsausdruck des erfahrenen Kickboxers.

»Hat sich etwas verändert? Ich meine, glaubst du, dass jemand hier war?«

Kemal schüttelte nur den Kopf. Neureuther sah den kleinen Haufen blutverschmierter Kleidung am Boden und ging darauf zu.

»Das ist Beweismaterial. Unter Umständen zumindest. Wir sollten die Klamotten in eine Plastiktüte packen und am besten nur mit Handschuhen anfassen.«

Wortlos ging Kemal zu seinem Küchenschrank, holte eine große Kaufhof-Tüte hervor und Plastikhandschuhe. Er streifte sie über und packte die Kleidungsstücke vorsichtig in die Tüte. Die schmutzverkrustete Jeans, die abgewetzte Lederjacke, den blauen Pullover.

»Unterwäsche auch?«, fragte Kemal verlegen.

»Ich bin kein Polizist, aber sicher ist sicher. Vielleicht finden sich ja an den Socken noch Spuren.«

Wortlos stopfte Kemal auch noch seine Boxershorts und seine Socken in die Tüte.

»Dann fahren wir mal«, meinte Neureuther und wandte sich zum Gehen. In diesem Moment klingelte das Telefon. Die beiden Männer verharrten kurz in ihrer Position und blickten sich an.

»Willst du nicht rangehen?«, fragte Neureuther, wenngleich ihm die Antwort im Prinzip klar war.

»Machen Sie, bitte«, antwortete Kemal.

Der Logotherapeut schaute sich das Display an und prägte sich die Nummer ein. Es war eine Münchner Nummer.

»Ja hallo«, meldete er sich mit fester Stimme.

Es kam zunächst keine Antwort. Man hörte nur Hintergrundgeräusche, vor allem das Rauschen des Straßenverkehrs.

»Hallo«, sagte Neureuther bereits wesentlich lauter. »Ist da jemand?« Dann vernahm er ein leises Atmen.

»Bin ich dort bei Üzli? Kemal Üzli?«

Der Mann sprach mit verzerrter Stimme, das war eindeutig. Er versuchte, ein wenig wie Charles Bronson nach einer durchsoffenen Nacht zu klingen, rau und heiser.

Neureuther hatte die Lautsprechfunktion aktiviert, sodass Kemal mithören konnte. Fragend blickte er seinen Patienten an. Dieser nickte wiederum.

»Ja, hier ist Kemal. Was gibts?« Neureuther versuchte, so leger wie möglich zu reden, um glaubwürdig zu klingen.

»Du bist nicht Kemal, Arschloch.« Dann klickte es in der Leitung. Der Anrufer hatte aufgelegt.

4.Kapitel

Normalerweise war das Labor nicht Tischlers bevorzugter Aufenthaltsraum, aber da sie nichts zu tun hatte, leistete sie dem Kollegen von der Spurensicherung Gesellschaft. Außerdem war sie neugierig, wie die Fingerabdrücke auf dem Papier sichtbar gemacht wurden. Dafür verwendet man kein Einstaubpulver, sondern Ninhydrin. Dieses Reagenz färbt Aminosäurespuren aus dem Hautschweiß violett und kann so Fingerabdrücke sichtbar machen, was bei älteren Spuren oft kaum mehr möglich ist.

»Und dir sind wirklich die Leichen ausgegangen?«, fragte Paul Siewert spitz.

»So ist es. Keine Kugel, die sich in einen weichen Leib bohrt, kein Metzgerbeil, das fälschlicherweise einen Menschen in Stücke haut statt das eigentlich vorgesehene Schwein, nicht einmal eine alte Frau, deren Todesursache als ›vielleicht nicht natürlich‹ angegeben wird. Keine verdächtigen Toten. Nichts.«

»Andere Arbeitslose gehen aufs Arbeitsamt …«

»… das heißt doch Agentur für Arbeit, Paul«, korrigierte die Hauptkommissarin.

»Verzeihe meine ungenaue Terminologie, andere gehen zur Agentur für Arbeit, wenn sie keinen Job haben, und Frau Tischler kommt ins Labor und schaut uns auf die Finger.«

»Mach ich dich nervös?« Tischler versuchte, so lasziv wie möglich zu klingen, was ihr aber nur bedingt gelang.

»Frauen machen mich immer nervös«, entgegnete Siewert. »Aber auch dieser Brief.«

»Was ist damit?«, fragte Tischler neugierig.

»Langsam kristallisieren sich einige Fingerabdrücke heraus. Aber ich brauche noch ein bisschen. Jemand hat den Brief achtlos aus dem Umschlag genommen?«

»Genau. Dieser Polonius, der Künstler, von dem ich dir vorher erzählt habe.«

»Der mit der Tolle? Er hat also das Dokument versaut. Seine Fingerabdrücke, soweit ich das erkennen kann, sind ausschließlich an den Rändern. Aber hier in der Mitte haben wir noch ganz schwache Reste. Sie müssten von der Hand stammen, die das Blatt gefaltet und in das Kuvert gesteckt hat.«

»Also von Olga Sibowska?«, fragte Tischler nach, die den skeptischen Unterton in Siewerts Stimme gehört hatte.

»Das glaube ich eben nicht. Ich kann mich noch an die Dame erinnern. Sie war schließlich einen Tag gewissermaßen bei uns. Sie war doch, bitte korrigiere mich, wenn mich mein Gedächtnis trügt, gerade mal einen Meter zweiundsechzig groß und brachte dreiundfünfzig Kilo auf die Waage?« Siewert blickte sie über seinen Brillenrand an.

»Ja, ein zartes Persönchen, zweifellos. Bei den Weight Watchers hatte sie nichts verloren.«

»Diese Fingerabdrücke sind klobiger, gröber.« Siewert schüttelte den Kopf. »Die passen nie im Leben zu einer dürren Heugeige wie der Sibowska. Und wenn du meine unmaßgebliche Meinung hören willst, sie stammen von einem Mann. Da bin ich mir ziemlich sicher.«

Tischler runzelte die Stirn. »Das macht das Rätsel nicht eben kleiner. Wieso sollte ein Mann diesem Polonius einen leeren Brief schicken?«

»Das herauszufinden, dürfte dein Job sein.«

»Oh nein«, wehrte Tischler ab. »Ich bin raus aus dem Fall.«

»Barbara, mach nicht einen auf beleidigt und bind mir keinen Bären auf. Ich kenne dich doch. Es brennt dir unter den Nägeln, das Rätsel zu knacken.«

»Das schon, aber die im LKA sind stärker. Wir sollten allerdings noch etwas untersuchen, und zwar … wie sage ichs am besten.« Die Kommissarin druckste ein wenig herum. »Ich hoffe, du lachst mich nicht aus und hältst mir vor, ich hätte in meiner Jugend zu viele ›Die drei ???‹-Bücher gelesen, aber wäre es nicht möglich, dass der Brief eine versteckte Botschaft enthält.«

»Ah, geschrieben mit geheimster Geheimtinte, wie man es aus der Sendung mit der Maus kennt«, meinte Siewert ironisch.

»So in etwa. Ich kann mich noch an ein paar Möglichkeiten erinnern. Gehen nicht Essig und Zwiebelsaft?«

»So ist es«, bestätigte der Fachmann. »Wahlweise kannst du auch Zitronen, Milch und Tintenkiller benutzen, wenn du jemandem eine Botschaft schicken willst, die nur Eingeweihte lesen können.«

»Und wie macht man sie wieder sichtbar? Ich fürchte, meine Erinnerung an die Sendung mit der Maus ist hier ein wenig verblasst.«

»Ganz einfach: erwärmen. Im Prinzip reicht eine Kerze, aber wir wollen etwas vorsichtiger sein mit dem guten Stück und keinen Brand riskieren.«

Siewert stand auf und verschwand. Nach kurzer Zeit kam er mit einer Wärmelampe zurück. Sie war verchromt und hatte einen schweren Standfuß sowie einen Panzerschlauch.

»Stylisches Teil«, meinte Tischler und pfiff anerkennend.

»War auch nicht ganz billig. Die nimmt man in besseren Restaurants her, um das Essen warm zu halten. Zweihundertfünfzig Watt hat die Birne. Damit mache ich dir alle Tinten aus dem Kinderfernsehen sichtbar.« Siewert steckte die Lampe ein und stellte sie auf den Tisch.

»Gibt es noch andere?«

»Aber klar. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten wie Phenolphthaleinlösung oder Kaliumrhodanid, aber da brauchst du auch einen Chemiebaukasten, um die Schrift lesbar zu machen. Und das halte ich denn doch für ausgeschlossen. Ich meine, dieser Polonius hätte wissen müssen, dass eine geheime Botschaft auf ihn wartet und wie er diese entziffern kann. Hat er aber offensichtlich nicht. Insofern wäre es ein sinnloses Unterfangen. Wenn du mich fragst, glaube ich allerdings auch nicht an Essig und Zitronensaft-Botschaften. Aber wir werdens gleich sehen.«

Siewert schaltete die Lampe ein und legte das Papier darunter. Gespannt blickten zwei Augenpaare auf das Blatt, doch es tat sich nichts.

»Das wars«, meinte Siewert lakonisch nach kurzer Zeit. »Keine geheime Botschaft. Schade. Irgendwie hätte mich das auch gefreut.«

»Mich auch. Tja, dann verschwinde ich mal wieder«, meinte Tischler, die eine gewisse Enttäuschung nicht verleugnen konnte.

»Moment, junge Frau, wo willst du denn hin. Wir wollten uns doch noch mit der Handschrift auf dem Kuvert beschäftigen. Die müssen wir mit der von der Sibowska vergleichen.«

»Klar, aber das müssen die vom LKA übernehmen.«

»Mitnichten. Das kann ich auch«, meinte Siewert, der ausgesprochen gern mit Tischler zusammenarbeitete. Er schätzte ihren Humor. Und ihre Verbissenheit.

»Haben wir denn noch Vergleichsmaterial?«, fragte Tischler erstaunt.

»Aber klar doch«, grinste Siewert. »Meinst du, ich habe den Fuzzies vom LKA alles gegeben, ohne Kopien zu machen? Das war unser Fall.«

Tischler klopfte ihm anerkennend auf die Schultern. »Gut gemacht, Soldat. Dann auf in die Schlacht.«

Siewert räumte seine Utensilien auf, verschweißte den Brief mit den Fingerabdrücken und gab ihn der Kommissarin. »Die lassen wir später durch den Computer laufen, mal schauen, ob wir unseren Brieffreund kennen.«

Dann gingen sie in Siewerts kleines Büro. Es war eng und ungemütlich. Für Pflanzen war darin kein Platz und Bilder oder anderer Wandschmuck waren für den prosaischen Spurensucher überflüssiger Schnickschnack. Er ließ sich in seinen Drehstuhl fallen und rollte zu einem metallenen Wandschrank, den er mit einem Ruck öffnete. Auf den ersten Griff hatte er die Akte Sibowska in der Hand. Mit einem dumpfen Knall ließ er sie auf seinen aufgeräumten Schreibtisch fallen.

»Wieso hast du eigentlich Schriftproben von der Sibowska genommen? Kann mich nicht erinnern, dass das bei den ersten Untersuchungen eine Rolle gespielt hätte«, meinte Tischler, als Siewert zwei von der Sekretärin beschriebene Blätter aus seinem Folianten zog.

»Routine, Barbara. Routine. Diese beiden Seiten lagen auf ihrem Schreibtisch. Sie muss sie an ihrem letzten Erdentag beschrieben haben. Und das heißt, vielleicht liefern sie uns irgendwann einmal entscheidende Hinweise.« Siewert zog die Kopien aus der Hülle und breitete sie aus. Daneben legte er den Briefumschlag.

»Keine Frage. Was hat sie denn geschrieben? Einen Liebesbrief an ihren unbekannten Lover? Oder eine Ode an die Melancholie? Oder eine kryptische Botschaft an die Russenmafia?«

»Nein, nein. Das eine Blatt besteht aus Arbeitsnotizen.«

Siewert schob es der Kommissarin zu, die das Papier aufmerksam studierte.

»15 Uhr Termin mit Seibusch verschieben, Brief an Markwort nicht vergessen, Toner bestellen. Das ist eine Art To-do-Liste. Wenn mir nichts Doppeldeutiges entgangen ist, hat das alles für uns keinen großen Erkenntniswert.«

»Vermutlich. Außerdem müssen sich damit die LKA-Fuzzies rumschlagen.«

»Du scheinst mir weitaus angesäuerter zu sein von der feindlichen Übernahme unseres Falles als ich«, stellte Tischler fest.

»Ja klar, wer gibt schon gern sein Kind her? Außerdem, was bitte wollen die herausfinden, was wir nicht könnten?«

»Das sind Spezialisten für organisierte Kriminalität. Die haben in der Beziehung wesentlich mehr Ahnung von der Materie als ich«, gab die Kommissarin unumwunden zu. »Diesen Boris Bylkow kenne ich beispielsweise gar nicht. Wenn du mir erzählt hättest, das wäre ein sibirischer Kaviarfischer, hätte ich es glatt geglaubt.«

»Sibirischer Kaviarfischer«, lachte Siewert, »auch nicht schlecht. Aber welchen Beweis hatten die für Bylkows Schuld? Keinen. Reine Mutmaßungen.«

»Stimmt, aber so beginnt bei uns halt meist die Arbeit.« Tischler zuckte kaum merklich mit den Schultern. Gerade bei den verzwickten Fälle baute man sich erst einmal wackelige Gerüste aus Annahmen, die bei leichtesten Erdstößen in sich zusammenbrachen.

»Mag sein, aber ich fühle mich zurückgestuft und unterschätzt, fast schon ein bisschen missachtet.«

»Dann stellen wir die verlorene Ehre des Paul Siewert wieder her und knacken das Geheimnis des leeren Briefes. Was steht denn auf dem zweiten Blatt? Was Interessanteres oder ihre Einkaufsliste für Aldi?«

»Nein, offensichtlich Notizen für einen Brief. Schau sie dir selbst mal an.«

Siewert schob der Kommissarin die Kopie über den Schreibtisch.

»Du hast Recht«, meinte Tischler, nachdem sie die Seite genau studiert hatte, »das ist ein Entwurf für einen Brief, und zwar an Jürgen Mielbach.«

»Soll mir der Name was sagen? Zu welcher Mafiagruppe gehört der?«

»Zur Bauunternehmermafia«, entgegnete Tischler trocken.

»Oh, gleich die allerschlimmste Sorte«, lachte Siewert.

»Mielbach hatte vor ein paar Monaten einen saftigen Korruptionsprozess am Hals. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, aber er hat einige Leute in diversen städtischen Bauämtern subventioniert, um an öffentliche Aufträge zu kommen.«

»Das ist doch keine Straftat. Das machen doch alle«, meinte Siewert lakonisch.

»Schon, aber Mielbach hat wohl den Bogen überspannt. Aufgeflogen ist sein ganzer Sumpf, weil er sich die Genehmigung für ein Einkaufszentrum in einem Naturschutzgebiet mit einer Finca auf Mallorca erkauft hat.«

»Oh Gott, eine Finca auf Mallorca!« Theatralisch verdrehte Siewert die Augen und hob die Hände flehend zum Himmel. »Barbara, warum arbeiten wir nicht im Bauamt?«

»Wahrscheinlich weil ich gar nicht nach Malle will. Zu heiß, zu viele Teutonen auf dem Grill. Nichts für mich.«

»Du Kostverächterin. Die Insel ist wunderschön, zumindest abseits vom Ballermann. Zieht es dich mehr nach Norden?«

»Nein, so masochistisch bin ich auch nicht veranlagt. Mir reicht der lange Winter hier. Und dass in jedem zweiten Sommer die Regenjacke zum wichtigsten Kleidungsstück wird. Danke. Nein. Ich fahre gern in den Süden, aber ich mag einfach keine Menschenmassen. Der Kampf um den täglichen Handtuchplatz, da vergeht mir die Lust am Urlaub.«

»Verstehe ich«, entgegnete Siewert, »aber Sandra ist auf die Balearen abonniert. Da kann ich nichts machen. Die Frauen sind nun mal die Stärkeren in der Beziehung.«

Das Thema wollte Tischler allerdings weiträumig umschiffen, deshalb wandte sie sich demonstrativ wieder dem Brief zu.

»Wallenberg war offensichtlich der Staatsanwalt in dem Prozess gegen Mielbach. Wenn ich mir aus diesen Stichpunkten das gesamte Schreiben zusammenreime, würde ich sagen, Wallenberg bestätigt, dass das Verfahren nach Ableistung einer Geldbuße eingestellt wird und keine weiteren Ermittlungen erfolgen.«

»Der Obergangster ist also mal wieder davongekommen, während wir nach dem dritten Mal schwarzfahren schon eingesperrt werden«, seufzte Siewert.

»Übertreib nicht, erst nach dem vierten Mal bekommst du ein Ticket nach Stadelheim. Aber weißt du, an diesen Notizen ist etwas seltsam.«

»Dann schieß mal los«, meinte Siewert neugierig.

»Da steht am Ende eine Art Schlussfloskel. ›Dank für Kooperation‹.«

»Und was ist daran so komisch? Das könntest du auch zu deinen geständigen Mördern sagen.«

»Jaja, das schon. Aber Olga Sibowska hat diese Formel mit einem Smiley versehen.«

Tischler zeigte ihrem Kollegen den Brief. Erstaunt sah er, dass die Sekretärin offensichtlich als Kommentar zu dieser Notiz ein grinsendes Gesicht gezeichnet hatte.

»Sag mal, die Sibowska galt doch eigentlich als die personifizierte Seriosität?«, wunderte sich Siewert über den Smiley. »Das sieht ihr gar nicht ähnlich.«

»Stimmt, aber darüber sollen sich die Herren vom LKA kümmern, nicht wir. Aber die Handschrift, die vergleichen wir noch.«

»Kein Problem«, entgegnete Siewert. »Ich denke, das schaffe ich auch ohne technische Hilfsmittel. Auf den ersten Blick würde ich sagen, eindeutig dieselbe Handschrift und auf den zweiten Blick …«

Der Fachmann für Spurenanalyse nestelte an seiner Brille herum und legte die Zeigefinger auf je einen Buchstaben auf dem Notizblatt und auf dem Kuvert.

»Hier, vergleiche das kleine b in Sibowska«, er deutete auf den Absender links oben auf dem Umschlag, »mit demselben Buchstaben hier bei dem Namen Mielbach. Was fällt dir auf?«

»Der Strich oberhalb des Buchstabenbauches ist geschwungen, fast schon wie eine kleine Schlange.«

»Tja, da konnte die Sibowska wohl ihre Herkunft nicht verleugnen. Im kyrillischen Alphabet schreibt man das kleine b so oder zumindest so ähnlich.«

»Und das heißt, sie hat definitiv den leeren Brief abgeschickt, aber auf dem Blatt keine Fingerabdrücke hinterlassen. Seltsam. Sehr seltsam.«

Als David Walker erwachte, hatte er das Gefühl, sein Gehirn würde von tausend Kaktusstacheln durchbohrt. Der Schmerz war höllisch, schlimmer als der Trümmerbruch im rechten Bein, den er sich bei einem Absturz von einer Felswand zugezogen hatte, auch schlimmer als die Kugel, die ihn einmal im Brustkorb erwischt hatte. Ein Steckschuss, der schnell verheilt war. Dieser Schmerz war schlimmer als alles, was ihn jemals gepeinigt hatte. Eine Höllenqual, die ihn an den Rande der Bewusstlosigkeit brachte und dazu, etwas zu tun, was er vor Schmerz auch seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht hatte: Er schrie, nicht allzu laut, aber er schrie. Die Pein musste heraus, musste artikuliert werden.

Allmählich wurde es etwas erträglicher. Vermutlich war es nur die Gewöhnung. Walker traute sich dennoch nicht, sich zu bewegen. Er hatte Angst, sein Kopf würde zerplatzen. Langsam und bedächtig öffnete er die Augen. Er sah zunächst nichts als eine weiße Decke. Es war ein schmutziges, modriges Weiß, das ins Gelbliche ging, Ablagerungen vom Rauch tausender Zigaretten, Nikotinsediment. Der Gelbton rührte jedoch auch von der Lichtquelle her. Irgendwo musste eine alte Glühbirne brennen.

Sonnenlicht erhellte diesen Raum jedenfalls nicht. Er vermochte also nicht zu sagen, welche Tageszeit man hatte, geschweige denn, wie spät es war. Er wusste auch nicht, wo er sich befand und wie er hierher kam.