Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

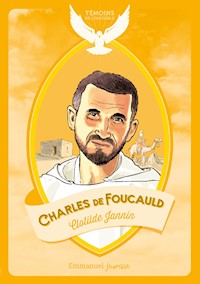

Nul n’aurait parié sur le fait que Charles de Foucauld devienne un jour saint ! Dandy, militaire, géographe, héritier d’une grande fortune familiale, il s’étourdit un temps dans les plaisirs du monde sans trouver le bonheur.

Mais tout change après sa conversion, à 28 ans : Charles prend alors la décision d’imiter le Christ de manière radicale. Il s’installe auprès des Touaregs, en plein cœur du Sahara, pour témoigner auprès d’eux de l’amour de Dieu.

Un roman biographique captivant dans lequel Clotilde Jannin dresse le portrait du frère universel, homme ardent et rebelle, modèle pour toutes les générations.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Mère de famille passionnée d’Histoire,

Clotilde Jannin a écrit plusieurs biographies à destination des enfants et des adolescents.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Clotilde Jannin

Charles de Foucauld

Illustration couverture : © Ixène

Conception couverture : © Christophe Roger

Relecture : Le champ rond

Composition : Soft Office (38)

© Éditions Emmanuel, 2022

89, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-38433-051-5

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Dépôt légal : 4e trimestre 2022

Charles de Foucauld en quelques lieux

Une jeunesse blessée

En ce début de mois de mars 1868, deux enfants s’égayaient dans les allées d’un parc de Strasbourg, encore couvertes de neige par endroits.

— Charles ! Attends-moi ! Je veux le cerceau, moi aussi !

— Tu es trop petite, Mimi ! cria le grand frère sans se retourner.

Vêtu d’un chaud manteau de laine grise, une écharpe bleue autour du cou, un garçon de neuf ans courait derrière un cerceau de bois, le guidant habilement de sa baguette. Une fillette plus jeune, une toque verte posée de travers sur ses boucles brunes, trottinait derrière lui sans pouvoir le rattraper. Déçue, la petite fille s’en revint à pas lents vers Rosine, sa gouvernante qui l’attendait assise sur un banc de fer forgé, chaudement enveloppée dans un châle de laine à carreaux.

— Ne vous en faites pas, mademoiselle Marie, la consola la jeune femme. Nous allons rentrer. Il fait froid et votre grand-père serait très ennuyé de vous voir malades.

— Oh ! Oui, approuva la fillette, Grand-Père nous aime tant ! Et Grand-Mère aussi ! Je suis bien contente d’habiter chez eux !

« Pauvres petits, songea la gouvernante en se levant, être orphelins si jeunes, c’est dur ! Mais le colonel de Morlet et sa femme s’occupent de leurs petits-enfants avec beaucoup d’affection. »

Rejoignant le jeune Charles, Rosine et la petite Marie prirent le chemin de la maison. En arrivant, ils allèrent embrasser leurs grands-parents au salon.

— Bonjour Charles, comment s’est passée ta journée au collège ? demanda le colonel qui lisait son courrier, assis dans un fauteuil confortable.

— J’ai eu une troisième place en composition de géographie ! s’exclama fièrement l’écolier.

— Bravo ! Et les mathématiques ?

Sans répondre, Charles baissa la tête et fixa la pointe de ses bottines d’un air gêné.

— Bon, nous verrons cela plus tard, bougonna le grand-père qui n’aimait pas gronder ce petit-fils très aimé.

— Pouvons-nous monter goûter, Grand-Mère ? interrogea Marie de sa voix flûtée.

— Attendez, mes enfants, reprit le colonel. Vous savez que vendredi, c’est l’anniversaire du décès de votre maman, ma chère fille. Nous nous rendrons tous ensemble à la messe, avant d’aller prier sur sa tombe.

— Moi, déclara la fillette d’un air triste, je ne me souviens pas de Maman… ni de Papa !

— C’est normal, ma chérie, répondit la grand-mère. Tu étais si petite quand ils sont morts, il y a quatre ans.

— Je me souviens de Maman, dit Charles. Elle m’emmenait souvent prier dans les églises. Et je garderai toute ma vie le petit oratoire qu’elle m’a offert !

— Elle aimait beaucoup le Bon Dieu et serait heureuse de voir que tu pries de tout ton cœur à la messe. Allez, maintenant, vous pouvez goûter !

Peu de temps après, une lettre, portant le cachet du collège où étudiait Charles, fut remise au colonel. Celui-ci la décacheta puis, l’air soucieux, vint trouver son épouse.

— Amélie, l’archevêque a décidé de fermer le collège dès le mois prochain, faute d’argent. Nous inscrirons Charles au Lycée impérial de Strasbourg pour la rentrée suivante mais, en attendant, que vont faire les enfants ?

— Ne serait-ce pas une bonne occasion pour eux de faire connaissance avec la famille ? Leur tante Inès Moitessier les a invités en Normandie. Ils pourraient voyager avec Rosine début mai et nous les rejoindrions cet été.

— Bonne idée, approuva le colonel. Un séjour à la campagne leur fera le plus grand bien !

C’est ainsi que, quelques semaines plus tard, Charles et Mimi, toujours accompagnés de la fidèle Rosine, arrivèrent en Normandie sous un éclatant soleil de printemps. Un beau château en briques rouges se dressait au milieu d’un vaste parc boisé. Descendant gracieusement le perron de pierre blanche, une jeune fille brune âgée de dix-huit ans, vêtue d’une robe bleu clair, les accueillit avec un grand sourire.

— Charles ! Marie ! Nous sommes tous très heureux de vous recevoir ici.

— Bonjour, cousine Marie, saluèrent les deux enfants qui se tenaient par la main, un peu intimidés.

— Tu es venu ici quand tu étais tout petit, Charles, rappela gaiement la jeune fille, mais j’imagine que tu ne t’en souviens pas. Venez, Maman nous attend au salon.

Leur tante Inès1 les embrassa avec affection, s’inquiétant de savoir s’ils n’étaient pas trop fatigués par le voyage.

— On va vous montrer vos chambres et ensuite, Marie vous fera visiter le château et le jardin.

En Charles naquit rapidement une vive amitié pour cette grande cousine, qui prenait soin de lui et de sa sœur avec une tendresse maternelle. Bientôt, ce fut le jour de la Fête-Dieu. Sous un soleil radieux, Marie entraîna ses jeunes cousins à cueillir les plus belles fleurs du jardin pour orner un reposoir, cet autel fleuri où le prêtre déposerait le Saint-Sacrement2 au cours de la longue procession à travers le village et les environs. Depuis la vieille église de briques rouges et noires, les villageois, chantant des cantiques et revêtus de leurs plus beaux habits, suivirent le dais3 pourpre qui abritait l’ostensoir resplendissant. La procession s’arrêtait partout où l’on avait dressé un reposoir pour accueillir Jésus.

— C’est si beau ! s’exclamait la petite Mimi en lançant des pétales de rose.

Plus réservé, Charles montra une joie moins exubérante mais la beauté de ces processions, la ferveur et la piété des participants touchèrent son cœur.

Quand le colonel et Mme de Morlet rejoignirent leurs petits-enfants, ils les retrouvèrent grandis et fortifiés par le bon air de la campagne. Avant de rentrer à Strasbourg en septembre, Charles promit à sa chère cousine de lui écrire souvent.

— Et je te répondrai ! s’engagea la jeune fille.

Le temps était déjà frais, en ce matin d’octobre quand le jeune Charles se prépara à faire sa rentrée au Lycée impérial de Strasbourg. Il ferma les boutons dorés de sa veste d’uniforme en laine bleu marine, après avoir enfilé le pantalon assorti, très fier d’avoir abandonné les knickers des garçonnets. C’était bien une tenue digne de ses dix ans tout neufs ! On l’avait inscrit en classe de sixième et il suivit donc, avec une cinquantaine de garçons, les cours de latin et grec, mathématiques et littérature, sans oublier l’histoire, la géographie et l’allemand, langue enseignée de préférence à l’anglais dans cette région frontalière. Quand il rentra après l’étude, en fin d’après-midi, sa grand-mère l’interrogea affectueusement, l’attirant près d’elle sur le canapé recouvert de velours vert.

— Alors, mon petit Charles, comment trouves-tu le lycée4 ? Les élèves sont bien plus nombreux qu’au collège !

— Oui, répondit l’enfant, il y a tant de bruit dans la classe que c’est parfois difficile d’écouter les professeurs ! Mais je crois que je vais m’y plaire.

La santé de Charles n’était pas très bonne et il manquait souvent des cours. Un jour de printemps, on le raccompagna chez lui en plein après-midi. Rosine s’inquiéta aussitôt.

— Monsieur Charles, comme vous avez les joues rouges !

La jeune femme, alarmée, posa la main sur son front.

— Et vous êtes brûlant de fièvre ! s’exclama-t-elle.

— Je ne me sens pas bien du tout, Rosine, répondit le garçon d’une voix faible en se laissant tomber dans un fauteuil. J’ai chaud, j’ai mal à la tête, mes yeux me piquent…

— Je vais prévenir vos grands-parents, ils feront sûrement appeler le médecin. En attendant, mettez-vous au lit et je vais préparer une bonne tisane.

C’était la rougeole et Charles dut rester un mois chez lui.

Quand revinrent les vacances d’été, il retourna avec beaucoup de joie en Normandie chez ses cousins. Au mois d’août 1869, une petite fête fut organisée à l’occasion des dix-neuf ans de Marie. Charles et Mimi, avec la complicité de leur tante, firent une surprise à leur grande cousine. Alors que toute la famille était rassemblée dans le grand salon, les deux enfants s’avancèrent sur le tapis épais et le professeur de musique de Marie s’assit au piano. Charles et Mimi entonnèrent alors une petite chanson composée pour l’occasion, souhaitant beaucoup de bonheur à la jeune fille. Émue, elle embrassa ses jeunes cousins avec affection.

Entraîné par son exemple, le garçon accompagnait souvent Marie et sa mère à la messe, se confessait régulièrement. Ces vacances lui permirent également d’apprendre à monter à cheval.

L’année scolaire de cinquième se déroula assez semblablement à la précédente. Le 19 juillet 1870, les cours n’étaient pas encore terminés quand la guerre éclata entre la France, dirigée par l’empereur Napoléon III, et l’Allemagne.

« Je n’ai pas peur ! écrivit fièrement Charles à l’un de ses grands cousins, soldat dans la Marine, en apprenant la nouvelle. Au lycée, nous attendons les Prussiens5 de pied ferme ! »

La petite Marie, qui avait tout juste neuf ans, n’était pas très rassurée quand on lui annonça le conflit.

— Ne t’inquiète pas, Mimi ! Tu sais que c’est Grand-Père qui a dirigé la construction des fortifications autour de la ville, il y a longtemps ! Et puis il y a encore la citadelle érigée par Vauban, au temps de Louis XIV ! Nous sommes bien protégés ici.

Les nouvelles des combats n’étaient pas rassurantes ; les ennemis avançaient inexorablement. Quelques jours plus tard, quand Charles et Marie rentrèrent de promenade, ils trouvèrent le colonel de Morlet lisant attentivement le journal, les sourcils froncés.

— Vous avez l’air inquiet, Grand-Père ?

— Oui, mon enfant. Les Prussiens se rapprochent chaque jour… Charles, maintenant que le lycée est transformé en hôpital militaire, tu n’as plus de raisons de rester ici. Je crois que ce serait plus prudent que vous alliez rejoindre vos cousins Moitessier à Paris.

— Je n’ai pas peur ! protesta Charles.

— Je sais bien, répondit le colonel en souriant, mais tout de même, c’est une affaire sérieuse. Écoute, je te confie la mission d’escorter Mimi chez votre tante Inès.

— D’accord, Grand-Père ! accepta fièrement le garçon. Plus tard, moi aussi, je me battrai pour mon pays !

Affichant un air protecteur, Charles accompagna donc sa sœur et Rosine à la gare. Il surveilla l’embarquement de la lourde malle de cuir puis, une fois installé dans le wagon, se pencha par la fenêtre pour observer la locomotive qui crachait un épais panache de fumée grise. Après dix longues heures de voyage, ils entrèrent en gare à Paris.

Néanmoins, les Moitessier jugèrent rapidement plus prudent de se rendre en Normandie. C’est là que les rejoignirent le colonel de Morlet et son épouse, fuyant, comme tant d’autres habitants, Strasbourg assiégé et bombardé par l’ennemi. Mais l’atmosphère s’assombrissait toujours. Un soir, pour dire bonsoir à ses grands-parents et à sa tante, Charles pénétra dans le salon dont les lourds rideaux bleus avaient été tirés. Il surprit alors des murmures inquiétants. « Strasbourg tombé… Les Prussiens avancent… Paris menacé… » Un peu pâle, le garçon s’approcha à pas lents de son grand-père. Voyant le trouble de son petit-fils, le colonel lui saisit la main avec affection et essaya de prendre un ton rassurant.

— Charles, tu as bientôt douze ans ; je ne veux pas te cacher la vérité : l’est de la France est envahi et les soldats ennemis marchent vers Paris, malgré le courage de nos armées. Nous ne pouvons pas rester ici.

Ils partirent donc pour Rennes. Pourtant, devant l’avancée ennemie qui se poursuivait, on ne s’y trouva pas longtemps en sécurité. Au début du mois d’octobre, alors que l’empereur Napoléon III, vaincu à Sedan, venait d’abdiquer, le colonel de Morlet et sa famille se réfugièrent en Suisse, à Berne, après un long voyage en train à travers la France occupée. Tandis que Charles poursuivait ses études sous la direction d’un précepteur6, le colonel de Morlet restait assez inquiet. L’armistice fut signé en février par le nouveau gouvernement républicain ; cependant, la France n’avait pas retrouvé la paix. Des soldats allemands occupaient un tiers du pays ; des révoltes ouvrières menaçaient Paris.

Au printemps, le colonel de Morlet prit tout de même la décision de rentrer à Strasbourg. Charles se réjouissait de rentrer chez lui mais un spectacle désolant l’attendait. Bombardée pendant plus d’un mois, la ville était en ruines. Des centaines de familles dont la maison avait été détruite avaient dû se réfugier chez des amis ou quitter la ville. De pauvres gens mendiaient au coin de chaque rue. Partout, on voyait les ravages causés par la guerre. Le jeune adolescent fut meurtri de voir la ville de sa jeunesse ainsi abîmée.

— Nous pourrions la reconstruire, expliqua le colonel à son petit-fils, mais cette ville ne nous appartient plus…

— Comment ? s’étonna Charles.

— Nous avons perdu la guerre : la France doit payer cinq milliards à l’Allemagne et nous devons aussi leur donner l’Alsace et la Lorraine.

— Cela signifie que Strasbourg n’est plus français ?

— Non… confirma le grand-père. C’est pourquoi j’ai décidé de partir. Nous allons nous installer à Nancy, ville restée française.

C’est ainsi que Charles fit, au mois d’octobre, sa rentrée au lycée de Nancy, en classe de troisième. Quelques mois plus tard, il y rencontra un garçon plus âgé d’un an, Gabriel Tourdes, qui devint l’un de ses plus proches amis.

Le 28 avril 1872, Charles eut la grande joie de communier pour la première fois7 et d’être confirmé. Il avait commencé à s’y préparer à Strasbourg mais la guerre avait interrompu le catéchisme. Ce matin-là, l’adolescent de treize ans pénétra gravement dans la belle cathédrale baroque de Nancy, bâtie à l’époque de Louis XIV. Du grand orgue résonnait un torrent de notes harmonieuses ; depuis le chœur, l’encens s’élevait vers la vaste coupole peinte. Toute sa famille, particulièrement sa chère cousine Marie, était venue l’entourer en ce grand jour. Parmi les autres communiants, fillettes enveloppées d’un long voile blanc, garçons vêtus de leurs plus beaux habits avec un large nœud blanc au bras, Charles s’avança et, à genoux, reçut l’eucharistie avec une grande ferveur. La messe terminée, alors que les cloches lançaient leur carillon joyeux dans le ciel bleu printanier, il se glissa près de Marie.

— Tiens, lui dit la jeune fille en lui tendant un paquet entouré d’un ruban blanc, voici en souvenir de ce grand jour… et de mon affection.

— Merci, ma chère Marie ! sourit l’adolescent en tirant du paquet un petit livre relié de cuir vert. Que vous êtes bonne pour moi !

— C’est une œuvre de Bossuet. J’imagine que tu as entendu parler de lui, au catéchisme ?

— Bien sûr ! C’était un grand orateur, un maître spirituel du siècle de Louis XIV.

— Ce livre t’aidera à prier avec les Évangiles. Peut-être n’est-il pas très facile à lire mais…

— Mais je le garderai toujours précieusement, en souvenir de vous !

Entré en octobre 1873 en classe de première, Charles se passionna pour la littérature antique et les philosophes du siècle des Lumières. Négligeant le sport, qu’il n’avait jamais vraiment apprécié, et le travail scolaire, qu’il jugeait plutôt ennuyeux, il lut sans retenue tous les ouvrages dont lui parlaient ses professeurs, et même bien d’autres. Mais le jeune de quinze ans se laissa prendre au piège de certains philosophes qui méprisaient Dieu ou la religion chrétienne. Petit à petit, la foi s’affaiblissait dans l’âme de l’adolescent.

« Mes professeurs sont très intelligents, pensait-il, ce sont des personnes sages qui mènent une vie droite. Pourtant ils ne sont pas catholiques, ils ne croient pas en Dieu. C’est bien la preuve que l’on peut se passer de lui et de l’Église ! »

Insensiblement, Charles se mit à préférer les plaisirs au travail ; cela ne l’empêcha pas d’obtenir la première partie de son baccalauréat avec une mention bien et de profiter de ses vacances en Normandie pendant l’été 1874. Entre-temps, sa chère cousine Marie s’était mariée et Charles fit la connaissance de son époux, Olivier de Bondy. Marie s’attristait de voir son jeune cousin s’éloigner de Dieu mais, lui gardant son amitié, l’écoutait patiemment. Un jour, elle l’entraîna pour une longue promenade dans les bois entourant le château. Arrivés près d’une tour en ruines, bâtie sur l’ordre des Moitessier selon les goûts romantiques de l’époque, les cousins s’assirent sur un banc de pierre à l’ombre d’un chêne centenaire.

— Tes vacances sont bientôt terminées, fit remarquer Marie d’un ton paisible. Te sens-tu prêt pour cette dernière année de lycée ?

— Grand-Père ne veut pas que je reste à Nancy, soupira Charles, la tête baissée. Il trouve que je ne suis pas assez fort en mathématiques et il m’envoie étudier à l’École Sainte-Geneviève, à Paris8, qui est tenue par les Jésuites.

— Tu vas préparer l’École polytechnique, comme lui ?

— Oh, je sais bien que c’est ce qu’il aimerait ! Mais moi, ça ne me dit rien. Trop de travail ! Trop fatigant ! Non, je vais plutôt préparer Saint-Cyr.

— Tu aimerais devenir soldat, alors ? interrogea la jeune femme, soucieuse.

— Non, pas vraiment, mais il faut bien faire quelque chose… Je crois que j’aurais aimé intégrer la Marine, faire l’École navale. Mais il faut y entrer avant seize ans et mon anniversaire est dans un mois : c’est trop tard. Tant pis…

Traînant les pieds, Charles fit donc sa rentrée à Paris au mois d’octobre. Il lui fut très difficile de quitter sa famille tant aimée, son cher ami Gabriel, et aussi la vie agréable et confortable qu’il avait menée jusque-là.

Quand je repense aux bons dîners chez Grand-Père, écrivait-il à Gabriel, à ses vins fins, aux bretzels… et que je les compare à l’ordinaire de l’école, je regrette tant d’être parti ! Si tu savais comme je m’ennuie, ici ! Il faut se lever tôt, travailler aux heures fixées… Heureusement, nous nous rattraperons aux vacances ! Nous lirons toute la journée, nous bavarderons comme avant !

Malgré son peu d’enthousiasme pour le travail, Charles obtint la seconde partie du baccalauréat, mention assez bien, et se plongea dans les délices de vacances bien peu méritées. Le colonel vint à Paris pour assister au Congrès international des sociétés de géographie et l’adolescent, que cette discipline passionnait, l’accompagna à de nombreuses conférences au palais des Tuileries. Il entendit notamment Ferdinand de Lesseps expliquer le percement du canal de Panama. Charles s’enthousiasmait pour ces pays lointains, pour ces exploits et ces découvertes. Après avoir goûté aux joies de la mer avec l’un de ses cousins, il arriva en Normandie pour les premières chasses, avant de passer quelques semaines à Nancy chez ses grands-parents.

Hélas, il lui fallut repartir à l’École Sainte-Geneviève pour son année de préparation au concours de Saint-Cyr. L’ennui et le manque d’intérêt pour ses études, ajoutés à sa solitude morale, l’entraînèrent vers des distractions plus amusantes ; il rejoignit donc les bancs du lycée avec encore moins de courage et d’application que l’année précédente. Il écrivait de longues lettres à son grand-père, le suppliant de lui permettre de revenir à Nancy ; il sortait sans autorisation de l’école pour flâner dans Paris. Au printemps, il fut donc convoqué par le préfet des études, excédé par son comportement. Un peu mal à l’aise, Charles boutonna soigneusement sa veste d’uniforme, épousseta sa manche, se passa la main dans les cheveux pour se recoiffer puis, après une profonde inspiration, frappa à la porte.

— Entrez ! dit une voix sévère. Ah, Foucauld !

— Vous m’avez fait demander, révérend père ? dit l’adolescent, le visage fermé, d’un ton poli mais froid.

— Oui. Je suis extrêmement déçu de vos résultats et, surtout, de votre attitude. Je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises mais mes paroles semblent avoir peu d’effet…

Le prêtre se leva, saisit un volume à la couverture bleue sur une étagère et le tendit à Charles.

— Pouvez-vous me dire quel est cet ouvrage ?

— Un livre de géométrie, révérend père.

— C’est le vôtre, Foucauld. Je l’ai pris dans votre pupitre. Ouvrez-le au chapitre que vous étudiez actuellement.

— Je… Je ne sais pas… Je ne sais pas où nous en sommes, avoua l’adolescent.

— Il est neuf ! Vous ne l’avez jamais ouvert depuis octobre !

Charles regarda à l’extérieur sans répondre. Dehors, un vent léger agitait les tilleuls en fleurs, apportant leur parfum par la fenêtre entrouverte.

— Vous vous montrez paresseux et indiscipliné, reprit le responsable des études. Nous ne pouvons plus vous garder ici. Vous repartirez chez vous dès samedi.

Charles fut ravi de rejoindre sa famille ! Hélas, sa grand-mère était tombée malade et avait dû quitter la ville pour une maison de repos, à une douzaine de kilomètres de Strasbourg, où elle devrait rester jusqu’à sa mort, bien plus tard. Le grand-père, quant à lui, se montra déçu du retour peu glorieux de son petit-fils.

— Charles, je suis très mécontent de toi ! gronda le colonel.