9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

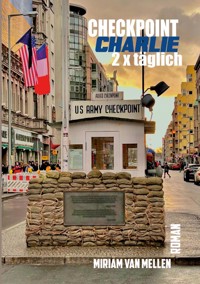

Ein Schulweg zwischen Ost und West nach einer wahren Geschichte. 80ger Jahre, Kalter Krieg, Berlin trennt die Mauer. Die 14-jährige Miriam zieht mit ihren Eltern nach Berlin. In der neuen Großstadt angekommen erfährt sie, dass sie ab jetzt zwar in West-Berlin zur Schule geht, jedoch in Ost-Berlin wohnt. Das ist erstmal, nicht nur für sie, schwer zu verstehen, ermöglicht ihr aber als westdeutsches Mädchen ungewöhnliche Einblicke in die DDR und macht sie zur Grenzgängerin zwischen den Welten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Für Paul

Nur die Sohlen meiner ausgelatschten Turnschuhe quietschten auf dem heißen Asphalt. Ich kam nachmittags aus der Schule und schritt die neue Strecke bereits ab, als wäre ich sie schon mein Leben lang gelaufen. Die Sonne brannte vom Himmel und die Straße war an diesem heißen Freitagnachmittag wie leergefegt. Bis auf einen langsam vorbeifahrenden, klimatisierten Reisebus, an dessen Scheiben die Menschen mit gezückten Fotoapparaten klebten, war niemand zu sehen.

„Na wie geht’s? Wie war's in der Schule?“, fragte Herr Weißhaupt mit einem Lächeln und winkte mich mit geübtem Kopfnicken und einem eigentlich nicht vorhandenen Blick in meine Klappkarte vorbei. Der Türöffner summte und ich ließ die Gittertür hinter mir zufallen.

„Geht so. Viele Hausaufgaben und Montag ´ne Mathe-Arbeit“, antwortete ich im Vorbeigehen.

Herr Weißhaupt nickte mir zu, „na, du bist doch gut in der Schule, das machste doch mit links.“

„Ach, ich weiß nicht.“

„Natürlich, die letzte Mathe-Arbeit war eine zwei, das kannst du“, ermutigte er mich.

„Stimmt, das war eine zwei. Das wissen sie noch?“

„Ja klar, wie könnte ich so was bei meiner liebsten Passantin vergessen!“ Ich grinste überrascht und er zwinkerte zurück während ich weiterlief.

„Na dann, wünsch ich dir noch n´en schönen Tag“, rief er mir hinterher.

„Danke“, murmelte ich und setzte meinen Weg die Friedrichstraße hinunter fort. An der Ecke Schützenstraße, bog ich rechts auf ein Leergrundstück ein, schlängelte meinen Weg über Trampelpfade durch angrenzendes Brachland mit stehengelassenen, alten Mauerfundamenten und Buschwerk. So konnte ich meinen Nachhauseweg extrem abkürzen. Im Hintergrund sah ich schon die blauweißen, 10-stöckigen Hochhäuser, in den Himmel ragen.

Weißhaupt war nett. Er war ein sympathischer, älterer Mann mit einer etwas kantigen Statur und dem gutmütigen Gesicht eines Bären. Sein üppiges Haar war schlohweiß und da ich seinen richtigen Namen nie erfahren habe, wurde er für mich zu „Herrn Weißhaupt“. Immer hatte er ein nettes Wort auf den Lippen, was ich oft genug auf meinem Weg gebrauchen konnte. Morgens trug er einen langen grauen Mantel über seiner Uniform, den er mit einem Gürtel zumachte. Seine Uniform war die eines „Vopos“, genauer gesagt eines Grenzoffiziers der DDR und er arbeitete am Grenzübergang „Checkpoint Charlie“, den ich damals zweimal täglich auf meinem Schulweg überquerte.

Am nächsten Tag, einem Samstag im Jahr 1984, landete ich nach einem Einkaufsbummel am Alex, in der Milchbar im Palast der Republik gegenüber vom Dom im Zentrum von Ost - Berlin. Die Milchbar im 1. Stock hatte nicht nur einen langen Tresen und viele Tische mit Stühlen, es gab auch eine Tanzfläche. Durch die großen Glasscheiben konnte ich erkennen, dass dort die Hölle los war und sich viele Paare jeden Alters zur Musik drehten. Wie vor den meisten Restaurants, war auch hier eine lange Schlange von Wartenden und ich stellte mich hinten an. Mittlerweile hatte ich gelernt, dass die Menschen in der DDR vor Restaurants oder Kneipen oft anstehen mussten, normalerweise bis zu einer Stunde. Doch auch hier hatten die Kellner einen untrüglichen Sinn dafür, wer aus dem Westen kam und dann auch mit West-Geld bezahlte und so winkte mich der Türsteher schon nach ein paar Minuten nach vorne und bat mich herein. Als ich an den Wartenden vorbeiging, schauten sie mir neugierig hinterher, aber keiner maulte oder sagte etwas. Es wurde einfach still hingenommen, dass manche bevorzugt wurden. Eigentlich wollte ich nicht so gerne als „anders“ erkannt werden und solche „Extra-Würste“ waren mir meist peinlich, aber ich muss zugeben, dass sich der ungeduldige Teil von mir darüber freute.

In der Milchbar, die den Blick ins Restaurant freigab, konnte man ungezwungen an einem Tresen herumhängen ohne besonders aufzufallen und daher war dieser Ort ideal. Ich war 14 Jahre alt, saß das erste Mal in meinem Leben alleine an einer Bar, in einer mir völlig unbekannten Umgebung, bestellte mir einen Erdbeer-Milchshake und fühlte mich furchtbar erwachsen. Der Milkshake, der mir schon kurze Zeit später vor die Nase geschoben wurde, war leuchtend rosa und schmeckte nicht wirklich nach Erdbeeren, aber er war zuckersüß und ich fand ihn sehr lecker. Jetzt genau das Richtige. Plötzlich standen zwei Jungen neben mir. Der eine war blond, groß und schlaksig, der andere hatte dunklere Haare und war eher kräftig und klein. Vielleicht war er so groß wie ich, was nicht besonders groß ist, aber er wirkte eindeutig wie der Anführer von beiden. Während der Blonde unbeholfen von einem Bein aufs andere wippte, fragte der Dunkelhaarige:

"Na, öfter hier?"

Mit einem gezwungenen Lächeln nickte ich und das schien ihn zu ermuntern.

"Wir auch, gibt ja nachmittags auch nicht viel anderes."

Vorsichtig schaute ich mir beide näher an, während sie ihrerseits den Blick über die Tanzfläche schweifen ließen. Sie waren etwas älter als ich und trugen Jeans und Jeansjacke, was mich etwas erstaunte, denn ich hatte gehört, dass Jeans in der DDR schwer zu bekommen waren. Aber trotzdem wirkte ihre Aufmachung auf mich eigenartig, irgendwie anders als ich mich anzog. Es fehlten die kleinen Accessoires, die Details, die modischen Kleinigkeiten, die ich so gewohnt war – T-shirts mit coolem Aufdruck, Buttons, Aufnäher, Modeschmuck oder eine Kappe, die ein Styling erst ausmachte. Trotzdem gefielen mir die beiden und ich war ziemlich aufgeregt. Ich war noch nie in einer Bar angesprochen worden und schon gar nicht von älteren Jungs, die offensichtlich ein Gespräch mit mir suchten.

"Aber so richtig spannend ist das hier auch nicht… “, holte mich der Dunkelhaarige aus meinen Gedanken zurück, „nach sechs Uhr drehen sie hier manchmal die Musik etwas lauter. Aber im Moment ist noch Schleifenziehen der Alten angesagt, siehste ja."

Ich hielt mein Glas hoch und grinste:

„Aber die Shakes sind super.“

„Die sind urst“, beide grinsten zurück, hoben ihre Gläser und stießen mit mir an. Ich musste kurz stutzen, weil ich nicht wusste was er mit „urst“ meinte, aber da versuchte es der Dunkelhaarige gleich wieder.

"Wohnst du hier in der Nähe?"

„Ja“, war meine ziemlich einsilbige Antwort.

„Wo denn?“

„Leipziger Straße.“

„Echt komisch, ich habe dich noch nie im Impuls gesehen.“

„Wo?“ fragte ich leichtsinnig

„Im Jugend-Club Impuls. Sag mal kennst du den nicht? Der ist doch in der Markgrafenstrasse, bei dir um die Ecke.“

„Ich wohne noch nicht lange in der Leipziger“, redete ich mich schnell raus.

„Aha, wie lange denn?“

„Drei Monate.“

„Na, dann musst du ja mal mit uns mitkommen, wir zeigen dir die Gegend. Freitags ist immer Disko.“

Ich lächelte, nahm einen Schluck vom Shake: „Ja gern.“

„Wie heißt du eigentlich?“

Daraufhin hielt er mir seine Hand hin, echt merkwürdig! Das hatte ich noch nie gesehen, zumindest nicht unter Leuten in unserem Alter. Mit Handschlag begrüßten sich sonst nur Erwachsene, die ganz förmlich sein wollten, bei Geschäftsessen und so.

„Ich heiße Torsten und das ist mein Kumpel Andreas“, Torsten zeigte auf den schlaksigen Kerl neben sich. Andreas nickte und gab mir auch automatisch die Hand. Er hatte bis dahin keinen Ton gesagt. Torsten führte das Gespräch „Und Du?“

„Was?“

„Na, wie du heißt?“

Es verging ein Moment, dann erst antwortete ich „Mix.“

„Wie?“ platzte es gleichzeitig aus beiden raus.

„Äh… Miriam, aber alle nennen mich nur Mix.“ Beide nickten.

„Wo gehst du denn zur Schule?“

Panik - Da war sie, die Frage - ich kriegte Herzrasen - Was sollte ich machen, die Katze aus dem Sack lassen - Ehrlich sein?

„Miriam?… Mix?“

Torsten schaute mich fragend an, ich lächelte und sagte dann schließlich nuschelnd:

„Leibniz Oberschule.“

Ich benutzte bewusst das Wort „Oberschule“ und nicht „Gymnasium“. Ich wusste schon, dass das sonst ziemlich auffällig gewesen wäre, außerdem hoffte ich, sie würden dann aufhören nachzufragen. Torsten sah mir direkt in die Augen, „wohin?“

Ich blinzelte.

Jetzt schaute er Andreas an, „kenn ich gar nicht, Du?“ Andreas schüttelte den Kopf.

„Wo ist die denn?“

Nach einer längeren Pause gab ich schließlich zu:

„…in Kreuzberg.“

Andreas und Torsten tauschten fragende Blicke, dann ungläubige.

„Was soll das? Willst du uns verarschen?“

„Nein.“

„Kreuzberg?“

Die beiden runzelten die Stirn, schließlich fand zuerst Andreas seine Stimme zurück:

„Das ist doch drüben?“

„Ja.“

„Wie geht d a s denn?“, staunten beide im Chor.

Ich holte tief Luft und ein bisschen aus, und schließlich erklärte ich: „Na ja ist ein bisschen kompliziert. Wir sind aus West-Deutschland … ähm… wir sind…mein Vater ist Diplomat. Er arbeitet an der Botschaft, ich meine an der StäV… und daher wohnen wir hier, und ich… ich gehe halt drüben zur Schule.“

Plötzlich wurde es ganz still. Die Musik hatte aufgehört zu spielen und die beiden sagten keinen Ton. Sie starrten mich ungläubig an.

Als nach endlosen stillen Sekunden ein neues Lied auf der Tanzfläche begann, glotzten die Jungs mich immer noch völlig entgeistert an. Ihnen war wohl nicht klar, dass ich aus dem Westen kam, obwohl sie das an meiner Kleidung hätten erkennen können. Eigentlich wäre ich lieber nicht gleich als Außenseiterin geoutet worden, aber nun war es raus. Und die Reaktion kam gestammelt:

„Ich glaub mich tritt `n Pferd.“

„Das gibt’s doch nicht, Wahnsinn!“

„Oberaffengeil.“„Ey, das glaub ich ja nicht… urste Scheiße.“

Ich war mittlerweile ganz schön rot geworden und versteckte mich hinter meinem rosafarbenen Milk-shake. Als sie sich einigermaßen gefasst hatten, schaute sich Torsten vorsichtig im Raum um. Jetzt fing auch Andreas an, seinen Blick schweifen zu lassen. Sie vergewisserten sich, dass sie nicht beobachtet wurden. Torsten sah verstohlen über meine Schulter zu Andreas, dann tippte er sich mit dem rechten Zeigefinger unters Auge und Andreas nickte. Auf ihr vermeintlich geheimes Zeichen verabschiedeten sie sich abrupt und ließen mich alleine am Tresen zurück.

Das Blut schoss mir erst recht ins Gesicht, die Tränen in die Augen und meinem Herz versetzte es einen Stich, als hätte jemand mit einem Messer zugestochen. Ich sah die beiden gerade noch durch die Tür verschwinden. Es war das erste Mal, dass ich Jugendliche aus der DDR kennenlernte.

Ich blieb eine Weile sitzen und überlegte. Die beiden waren keine Idioten, sie hatten es tatsächlich mit der Angst zu tun bekommen. Sie hatten mich ohne eine weiter Erklärung sitzen gelassen und ich begriff erst viel später, warum. Meine bloße West-Identität hatte ihnen so einen Schock versetzt, dass sie geflüchtet waren. Ihr Verhalten war sicher nicht persönlich gemeint, doch konnten sie durch Westkontakt unter Umständen ihre Zukunft, eine höhere Schule oder die Uni zu besuchen, aufs Spiel setzen.

Nachdem ich mich einigermaßen beruhigt hatte, wanderte ich ziellos und ziemlich geknickt durch das Gebäude. Der Palast der Republik war ein riesengroßer, weißer Angeber-Bau mit einer braunglänzenden, verspiegelten Fensterfront und dem kreisrunden DDR-Emblem mit Hammer & Sichel über dem Eingang. Wie der Name „Palast der Republik“ sagte, war das Gebäude in erster Linie ein öffentliches Staatsgebäude, in dem sich nicht nur die Volkskammer mit dem Parlament der DDR befand, sondern es war auch ein Kulturhaus, jedermann zugänglich, mit großen Veranstaltungssälen, verschiedenen Restaurants, Jugendtreffs, einem Theater, einer Kegelbahn und eben dieser Milchbar. Das ist so, als würden wir im Bundestag, während eine wichtige Sitzung mit allen Politikern stattfindet, in einem angesagten Café essen gehen und danach noch zum Tanzen in den neuen Club im Keller. Ich konnte mich nicht erinnern jemals mit meinen Freunden auch nur in die Nähe des Bundestages in Bonn gekommen zu sein, vor allem nicht wenn wir uns amüsieren wollten. Ich verließ den Palast durch das imposante, mit weißem Marmor dekorierte Foyer, an dessen Decke eine aufwändige, aus mehreren Hunderten von Glaskugeln bestehende Lampenkonstruktion hing, die dem Palast den Spitznamen „Erichs Lampenladen“ eingebracht hatte. Ich stand unter den Lampen, schaute mir an wie sich das Sonnenlicht in den Glaskugeln brach und glitzernde Kristalle an die Wand warf, während ich versuchte die Begegnung mit den Jungs zu vergessen.

Inhalt

Cover

Widmung

1. Ankunft in Berlin

2. Der erste Schultag

3. Leipziger Straße

4. Katja

5. Broiler & Co

6. Splint

7. Katja zu Besuch

8. Freundinnen

9. Sharon

10. Usedom

11. Musik liegt in der Luft

12. Schmalzstullen & Polylux

13. Die Sedov

14. Seid bereit! Immer bereit!

15. Der letzte Tag

16. Nubischs

17. Im Tal der Ahnungslosen

18. Busfahrt

19. Milchbar

20. „Hackepeter“

21. Warten auf Nachricht

22. Czarnikauer Strasse

23. Katja nochmal drüben

24. Besuch bei Splint

25. Herbstferien

26. „Depeche Mode“

27. Leipzig

28. Bedenkzeit

29. Nazis

30. Christinenstraße

31. Weihnachten

32. 1986

33. Also doch

34. Jetzt erst recht!

Checkpoint Charlie - 2 x Täglich

Cover

Widmung

1.Ankunft in Berlin

34.Jetzt erst recht!

Checkpoint Charlie - 2 x Täglich

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

1. Ankunft in Berlin

Bevor wir nach Berlin zogen, wohnten wir in Bonn. Mein Vater arbeitete dort im Auswärtigen Amt, wurde jedoch 1984 in die DDR an die STäV versetzt. Wohin? Ich hatte keine Ahnung. Ich ging in Bonn zur Schule, ich hatte in Bonn alle meine Freunde und war geschockt. Was bedeutete das alles? Ich hatte mich bis dahin überhaupt nicht für Politik interessiert und jetzt wurde ich mitten hinein geworfen. Mein Vater erklärte mir die Zusammenhänge: Aufgrund des Kalten Krieges und der politischen Situation zwischen den beiden deutschen Staaten, nannten die Westdeutschen ihre „diplomatische“ Vertretung in der DDR nicht „Botschaft“, wie sie in jedem anderen Land hieß, sondern eben „Ständige Vertretung“ - STäV. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Bundesrepublik die DDR nicht als souveränes Land anerkannte, indem man logischerweise auch keine Botschaft unterhielt. Die DDR wiederum wollte von der Bundesrepublik als gleichberechtigter, ebenbürtiger Staat behandelt werden, der eine unabhängige Existenzberechtigung hatte. Die DDR-Regierung billigte daher allen westdeutschen „Diplomaten“ und ihren Familienangehörigen die gleichen Privilegien zu wie allen übrigen Diplomaten. Daher hatten auch wir die sogenannte „Rote Klappkarte“. Mit dieser Karte konnte ich jeden Tag meinen ungewöhnlichen Schulweg antreten.

Vor unserem Umzug nach Berlin, kannte ich, wie fast alle meine Freunde West-Berlin nur vom Hörensagen, geschweige denn die DDR und Ost-Berlin. In der Schule hatten wir dieses Thema noch nicht durchgenommen. Wir gehörten zu den Familien, die keine Verwandtschaft in der DDR hatten und somit war dieses Land für mich ziemlich nebulös und ganz weit weg. Ich fuhr in den Ferien nach Italien, Frankreich und Spanien, aber doch nicht in den Osten. Und West-Berlin, eine von einer Mauer eingeschlossene Stadt? Eine Insel in einem anderen Land? Das konnte ich mir gar nicht vorstellen und hatte wüste Phantasien darüber wie diese Mauer aussehen würde. Wie eng, grau und trist es in dieser Insel-Stadt sein musste. Keiner meiner Freunde kannte den Osten. Aber sie hatten alle etwas darüber zu sagen: „Dort darf man nichts machen“, „Es gibt nichts, was Spaß macht“, „Die DDR-Bürger erkennt man sofort an ihren uncoolen Klamotten“, „Die haben dort nichts zu kaufen“, „Wenn du in der DDR ohne Genehmigung deine Wohnung verlässt, wirst du gleich verhaftet“. Irgendwie war uns allen klar, dass das wohl nicht ganz stimmen konnte, aber etwas Gegenteiliges hatte keiner anzubieten. Auf die Insel nach West-Berlin kam man entweder mit dem Zug, dem Flugzeug, doch fliegen war sehr teuer, oder mit dem Auto über die sogenannte Transit-Strecke. Unter dem Wort „Transit“, stellte ich mir einen unterirdischen, langen Tunnel vor, in den man bei Helmstedt in West-Deutschland abtauchte und aus dem man nach zwei Stunden Autofahrt in WestBerlin wieder auftauchte. In meiner Vorstellung wurde oberhalb des Tunnels scharf geschossen.

Da mein Vater schon vor ein paar Monaten versetzt worden war und in Ost-Berlin eine Wohnung zugewiesen bekommen hatte, holte er meine Mutter, mich und Chili, unseren Berner Sennenhund, mit dem Auto ab. Meine fünf Jahre ältere Schwester Sophie, die schon seit einem Jahr in Freiburg Medizin studierte, war von unserem Umzug erstmal nicht betroffen. Auch ich hätte mich dem Umzug entziehen können. Oft gingen ältere Kinder von Diplomaten auf Internate mit weiterführenden Schulen. So bleiben ihnen die Versetzungen und Umzüge ihrer Eltern alle vier Jahre erspart. Ich hatte mich aber bewusst gegen ein Internat entschieden.

An einem regnerischen Herbsttag fuhren wir von Bonn aus los, erst lange Zeit über westdeutsche Autobahnen. Ich hatte Comics dabei, um mir die Zeit zu vertreiben und hörte auf einem nagelneuen, sehr coolen Walkman mit Kopfhörer meine Lieblingssongs. Meine Freunde hatten mir zum Abschied eine Kassette geschenkt, auf der sie alle „unsere“ Lieder aufgenommen hatten. Ich hatte mich riesig darüber gefreut. Nach Stunden kamen wir endlich an der Grenze an. Ich war ganz aufgeregt. Wir passierten die westdeutschen Grenzkontrollen, gleich würden wir in den Tunnel abtauchen, aber dann kamen wieder Kontrollen und wir fuhren einfach weiter. Ich weiß noch genau wie überrascht ich war, dass der „Transit“, zwar eine von zwei Kontrollpunkten eingeschlossene Autobahn war, aber eben eine normale Straße. Na ja, nicht ganz normal, denn sie bestand nicht aus einer durchgehenden Asphaltdecke, sondern aus aneinander gelegten Betonplatten, die im Auto ein gleichmäßiges Klackern hinterließen, fast so als führe man mit dem Regionalzug, was mich sofort unglaublich müde machte. Hinzu kam die Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern, so dass ich kurze Zeit später auf meiner Rückbank bereits eingeschlafen war. Als ich wieder wach wurde, war einer meiner allerersten Eindrücke ein großformatiges Werbeschild an einer Autobahnbrücke, auf dem stand in gelben Buchstaben: "Plaste und Elaste aus Schkopau". Ich fand die Wortwahl so merkwürdig, dass ich grinsen musste.

„Warum sagen die denn nicht Plastik und Elastik? Reden die so?“ „Die reden noch ganz anders,“ antwortete mein Vater.

„Aber verstehe ich die dann?“

„Ja klar, die Leute reden ganz normal, nur die offiziellen Stellen haben eine eigenartige Propaganda-Sprache in ihrem real existierenden Sozialismus.“

Immer wieder hatte ich beängstigende Geschichten gehört, dass die DDR-Bürger so gut wie nichts selber bestimmen und kaum einen Schritt ohne Erlaubnis machen durften. Doch dann sah ich sie plötzlich und zu meinem kompletten Erstaunen fuhren sie sogar auf der gleichen Autobahn wie wir. Direkt neben uns. Sie saßen in „Trabis“1, die verglichen mit unserem Wagen wie kleine Spielzeugautos wirkten, in die sich die ganze Familie zwängte, wie in zu eng gewordene Klamotten. Wie mein Vater mir erklärte, wurde von Volkspolizisten oder zivilen Mitarbeitern der Staatssicherheit strengstens darüber gewacht, dass Wessis und Ossis sich auf den Raststätten nicht miteinander mischten. Westliche Busse durften nur auf bestimmten Parkplätzen halten, um die Gefahr des Kontakts zu vermeiden. Die meisten Westdeutschen fuhren ohnehin nur bei den „Intershops“ von der Autobahn ab, um zollfrei Zigaretten und Alkohol gegen „Valuta“2 einzukaufen. Nach einer weiteren langen, eintönigen Autofahrt kamen wir endlich zum Grenzkontrollpunkt „Drei Linden“. Da wir ein Diplomatenkennzeichen am Auto hatten, konnten wir eine schnelle Abfertigungsspur nutzen und mussten uns nicht in die langen Schlangen der anderen Reisenden einreihen, die bei akribischen Kontrollen warteten. Mein Vater fuhr bis zum Wachhäuschen vor, zeigte unsere drei Klappkarten, der DDR-Grenzer kontrollierte die Daten, war nach zwei Minuten wieder bei uns, sagte schneidig „Gute Fahrt, Herr Doktor… van Mellen“, und schon wurden wir durchgewunken. Wie so oft, stockte auch er bei unserem holländischen Nachnamen.

Als erstes wollte mein Vater uns West-Berlin zeigen. Daher fuhren wir nach unserer Ankunft zuerst zum Kurfürstendamm. Hier wirkte Berlin großzügig, bunt und aufregend auf mich. Der Ku'damm war gesäumt von schicken Geschäften und die Bürgersteige waren voller Leute, die ihre Wochenendeinkäufe erledigten. Ich wollte noch ein bisschen bummeln gehen und etwas einkaufen. Meine Mutter meinte, „es ist schon kurz vor eins. Die Geschäfte schliessen samstags doch um zwei. Du musst dich beeilen, Mix. Wir machen eine kurze Runde mit Chili und dann warten wir dort drüben im Café auf dich.“

Ich schlenderte den Ku´damm entlang und genoss die neue Stadt. Es war einfach super!

West-Berlin war endlich mal eine richtige Großstadt, mit vielen Geschäften, vielen Menschen und viel Abwechslung – so ganz nach meinem Geschmack. Ich ließ mich treiben und kaufte mir schließlich in einem Klamottenladen ein neues T-Shirt mit einem Aufdruck der Gruppe „Madness“, einen Schal und jede Menge Buttons von verschiedenen Bands, die ich mir sofort an die Jacke heftete. Plötzlich freute ich mich wahnsinnig hier zu sein und die nächsten Jahre in Berlin zur Schule zu gehen. So spannend hatte ich mir diese Insel-Stadt wirklich nicht vorgestellt. Kurz nach Zwei kam ich zurück zum Café.

„Warum strahlst du denn so?“, wollte meine Mutter wissen.

Ich zuckte mit den Schultern.

„Gefällt dir Berlin?“

„Oh ja, sehr! Es ist toll.“ „Das freut mich“.

Mein Vater warf verschmitzt ein: „Na, dann warte erst mal ab, bis ich dir zeige, wo wir wohnen werden. Auf geht´s“. Wir liefen zum Auto und fuhren los. Aus dem Fenster erkannte ich belebte Großstadtstraßen, riesige Werbeplakate, Menschen aus allen Nationen. Ich ließ diese glitzernde Welt auf mich wirken. Schließlich kamen wir am Grenzübergang Heinrich-Heine Straße an. Wieder brachte mein Vater die Prozedur mit dem Vorzeigen unserer Klappkarten hinter sich, während ich weiterhin stumm vom Rücksitz aus die Szenerie beobachtete. Endlich winkte uns der Grenzpolizist durch und mein Vater lenkte unseren Wagen an Betonblöcken, Schranken und Gittern vorbei in den Osten.

Das war ein Schock! Dieser Teil der Stadt deprimierte mich auf den ersten Blick total. So schlimm hatte ich mir noch nicht einmal die vermeintlich triste „Insel-Stadt“ West-Berlin vorgestellt. Ich kam mir vor, wie in einer komplett anderen Welt. Ich fühlte mich vom ersten Moment an beklommen, irgendwie als wäre ich aus strahlendem Sonnenlicht in dunklen Schatten getreten und meine Augen hatten Mühe, sich an die neue Sicht der Dinge zu gewöhnen. Die Straßen waren breit und leer. Auf den Bürgersteigen gab es wenig Leben, und wenn dann huschten die Menschen gehetzt und blass an einem vorbei. Die Auslagen der Geschäfte waren kahl oder dürftig bis lieblos dekoriert. Eigenartig ungelenk und irgendwie provinziell wirkte Ost-Berlin auf mich, trotz der großen Gebäude und der weiten Plätze. Besonders auffallend war, dass es viel weniger Werbung und Leuchtreklamen gab. Die wunderbar unübersichtlichen Eindrücke, die ich gerade in West-Berlin so faszinierend gefunden hatte, waren hier völlig ausradiert.

Diese Stadt war nur grau, trist und absolut nicht berauschend. Und über allem hing ein merkwürdiger, mir unbekannter Geruch und machte die Luft zusätzlich noch ein bisschen diesiger als im WestTeil.

Im Westen in dieser aufregenden Stadt sollte ich also zur Schule gehen und hier im Osten wohnen? Das war anfangs sehr schwierig für mich zu verstehen.

Es dauerte aber nicht lange und ich fing an die eigentümliche Leere und die ausgeblutete zweite Hälfte Berlins hinter der Mauer ganz interessant zu finden. Mich überkam dann immer ein seltsames Gefühl, eine Mischung aus Fremdheit, Erstaunen über das Andersartige und eine Neugier auf das Unbekannte.

Am Anfang war ich natürlich nicht begeistert von Bonn nach Berlin zu ziehen. Doch schon bald, wenn ich nach einer Reise zurück nach West-Berlin kam und den Grenzübergang „Drei Linden“, mit der roten Raststätte und dem hässlichen Turm, erblickte, überkam mich ein warmes Gefühl: “Endlich Zuhause!“

1 „Trabant“ - Automarke der DDR

2 Westliche Währung/Devisen

2. Der erste Schultag

Montagmorgen lief ich gegen Viertel nach sieben vom Osten Berlins, genauer gesagt von der Leipziger Straße 66 zum Checkpoint Charlie. Dort ließ mich Herr Weißhaupt, nach einem kurzen Blick in meine Klappkarte, in den Westteil der Stadt. Gleich hinterm Checkpoint stieg ich am U-Bahnhof Kochstraße in die U-Bahn fuhr zwei Stationen bis zum Mehringdamm, wechselte dort in die U7 und fuhr bis Gneisenaustraße. Dort mischte ich mich unter andere Jugendliche, die aus den umliegenden Straßen zur Schule liefen und verschwand mit ihnen im Schulgebäude des Leibniz-Gymnasiums in der Schleiermacherstraße. Das 8. Schuljahr hatte gerade begonnen und in meiner neuen Klasse begrüßte mich mein Klassenlehrer Herr Gruber freundlich. Er wies mir den einzig freien Platz neben einem Mädchen in der letzten Reihe zu, das war Katja! Es dauerte nur ungefähr eine Stunde und Katja und ich verstanden uns blendend. Katja war ein hübsches Mädchen. Sie trug eine coole Jacke mit vielen Buttons von Musikbands, einen bunten Schal, dazu passenden schrillen Modeschmuck, trendige Jeans mit mehreren locker umgebundenen Gürteln, lange, verstrubbelte, blond gefärbte Haare und eine ziemlich rebellische Haltung. Schon in der zweiten Stunde, wir hatten Deutsch bei Gruber, sagte sie: „Der Gruber kann mich nicht leiden, aber ich ihn auch nicht. Kuck dir den doch mal an, der hat überhaupt keinen Humor, wie der schon aussieht. So ein Langweiler, und dann dieser ätzende Unterricht.“

Gruber stand vorne, gekleidet im unscheinbarsten, grauen Anzug, den ich je gesehen hatte, und versuchte gerade ziemlich humorlos einen Mitschüler, Kalle, zum Mitmachen zu bewegen. Mit rollenden Augen ließ Kalle sich schließlich überreden und legte los: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind…“ Ziemlich trocken und monoton fuhr er fort den Erlkönig von Goethe vorzutragen. Ich musste grinsen. Katja hatte Recht. Der Unterricht war wirklich todlangweilig und Gruber die graueste Maus der Welt. Innerhalb von Minuten war ich Katjas Meinung und Gruber wurde für mich der Inbegriff eines Anti-Lehrers.

In der sechsten Stunde hatten wir nochmal Gruber, zu allem Überfluss auch noch in Physik, einem meiner absoluten „Lieblingsfächer“. Ich war eine totale Niete in Physik und konnte dem Stoff wirklich gar nichts abgewinnen. Katja und ich saßen wieder in der letzten Reihe und ich kicherte gerade über einen Witz von ihr.

„Miriam, du bist zwar erst seit heute hier, aber trotzdem hast Du keine Schonfrist. Aufpassen gilt auch für dich“, kam es von Gruber schon zum zweiten Mal.

Katja rollte die Augen und rammte mir spielerisch den Ellbogen in die Seite. Ich versuchte einigermaßen ernst zu bleiben. In dem Moment klopfte es und kurz danach streckte Nathalie, ein Mädchen aus der Parallelklasse, die ich in der vierten Stunde beim Sport kennengelernt hatte, den Kopf durch die Tür.

„Herr Gruber, kann Miriam van Mellen mal kurz raus kommen, sie hat Besuch“

Gruber und auch die übrige Klasse schaute ungläubig.

„Wieso denn jetzt?“

Nathalie ließ nicht locker

„Nur ganz kurz, dauert echt nur fünf Minuten.“

Ich schaute auch etwas verwundert, wer sollte mich besuchen, als Gruber nachgab, „also gut, fünf Minuten.“

Ich stand auf und ging unter den fragenden Blicken der Klasse nach draußen. Als ich auf den Flur kam stand er da, Sven Behnke, genannt Splint. Er grinste mich an.

„Überraaaaaschung! Na wie geht´s dir?“

Er kam auf mich zu und umarmte mich flüchtig.

„Splint? Das ist ja super, wie hast du mich gefunden?“

Er deutete auf Nathalie, die neben mir stand und dann strahlend sagte, „habe ein bisschen mitgeholfen.“

„Meine Schwester hat mir gesagt, dass die Parallelklasse heute eine Neue bekommen hat, aus West-Deutschland. Na ja und dann war schnell klar, dass du das bist,“ sagte Splint.

„Cool,“ mehr brachte ich nicht raus.

„Ich dachte, am allerersten Tag muss ich dich doch auch persönlich hier in dieser ehrenwerten Schule begrüßen.“ Dabei berührte er meinen Ohrring im linken Ohrläppchen, „alles o.k.?“

Ich nickte. Da stand er und strahlte mich an und ich strahlte zurück. Splint hatte eine schwarze Motorradlederjacke an, dazu eine Jeans, die in Streifen mit Domestos entfärbt war, Springerstiefel, in beiden Ohrläppchen mehrere Ohrringe, Sicherheitsnadeln und Stecker, mit Kajal umrandete Augen und er trug einen Irokesenhaarschnitt, mit schwarzen Haarstacheln, die auf der Kopfmitte steil nach oben standen. Die kurzrasierten Haare auf der linken Seite waren blond mit einem schwarzen Punkt gefärbt und die rechte Seite war schwarz mit einem blonden Punkt. Splint war durch und durch Punker und einfach megacool!

Ich hatte ihn Anfang des Jahres auf einer Skireise im Allgäu kennengelernt. Wir waren mit der Klasse aus Bonn und er mit einer Jugendgruppe aus Berlin im gleichen Schullandheim in Aschau untergebracht und dort lernten wir uns kennen. Er war fast drei Jahre älter als ich und ich fand ihn sofort toll. Ich dachte damals er würde sich niemals für mich interessieren, da ich soviel jünger war. Auf den gemeinsamen Abendpartys der beiden Klassen tanzten wir dann aber beide zur gleichen Musik. Ich hatte von meiner älteren Cousine meine ersten Platten geschenkt bekommen, von ACDC, Sex Pistols, Nina Hagen, Souxsie and the Banchees und DAF. Splint fand es cool, dass ich ausgerechnet seinen Musikgeschmack teilte und mit ein paar anderen stampften wir zu „Tanz den Mussolini“ über die Tanzfläche. Splint und ich freundeten uns an und der Urlaub endete damit, dass er mir am letzten Abend meinen ersten Ohrring verpasste.

Ich saß auf einem Stuhl in der Mitte eines Zimmers in der Jugendherberge. Um mich herum auf den oberen Doppelstockbetten saßen, wie im ersten Rang im Theater zehn Klassenkameraden und warteten auf die große Show.

„Olli, hol mal ein bisschen sauberen Schnee von draußen“, sagte Splint zu einem kleinen dunkelhaarigen Jungen.

„Kommt sofort“, rief der, während er auf einen Balkon ging. Alles war dick eingeschneit und man konnte von dort den sauberen Neuschnee vom Dach greifen. Splint kramte verschiedene Dinge aus seiner Tasche hervor. Meine Freundin Susi, die auch schon im ersten Rang Platz genommen hatte, rief „ Willst du das wirklich machen, Mix?“

Ich nickte.

Splint schaute auf und grinste, „es tut wirklich nicht weh. Hab´s schon ganz oft gemacht,“ und dabei berührte er seine Ohrringe. „Siehste“, sagte ich Richtung Susi.

„Find ich echt mutig“, konterte sie.

„Wann geht es denn endlich los?“ warf Ralf, ein Junge aus meiner Klasse, ein. In dem Moment kam Olli mit einer Ladung Schnee zurück. „Mach daraus einen Schneeball und drück ihn an ihr Ohrläppchen, das desinfiziert und vereist“, gab Splint seinem Assistenten letzte Anweisungen und zu mir

„dann spürst du nichts mehr.“ Ich nickte und gleich darauf hielt Olli schon den Schneeball an mein Ohr, so dass es schnell taub wurde.

Splint kramte noch immer seelenruhig in seiner Tasche, als Olli meinte, „du musst dich beeilen, der Schnee schmilzt schnell, gleich habe ich nur noch Wasser in der Hand und dann läuft es Mix in den Kragen.“ „Iiiihhh nein!“

Splint hatte mittlerweile eine große Sicherheitsnadel rausgesucht, sie mit Hilfe der Flamme eines Feuerzeuges desinfiziert und mir ein Handtuch um die Schultern gelegt.

„O.k., jetzt kann es losgehen. Bist du bereit?“ Er schaute mich an und ich nickte. Mittlerweile war ich ziemlich nervös und die Zuschauer auf ihren Rängen ungeduldig. Es wurde plötzlich mucksmäuschenstill und mit einer kurzen, geübten Handbewegung stach mir Splint die Sicherheitsnadel durchs Ohrläppchen.

„Und? Wie war´s? Ist sie durch? Ich glaub´s ja nicht“, schrien jetzt alle durcheinander und hopsten von den Betten, um sich das Ergebnis an meinem Ohr genauer anzusehen.

„Eigentlich habe ich tatsächlich fast gar nichts gespürt“, erklärte ich erstaunt. „Mir ist nur ein bisschen kalt, weil Wasser ins T-Shirt gelaufen ist.“

„Es blutete auch kaum“, meinte Splint zufrieden, „jetzt musst du nur die Nadel in den nächsten Tagen immer ein bisschen hin- und herbewegen, damit das Loch nicht zuwächst.“

Um uns herum redeten alle durcheinander und bewunderten mich, dass ich mich das getraut hatte. Ich war unheimlich stolz. Die Sicherheitsnadel trug ich wie eine Trophäe die nächsten Wochen sehr glücklich im Ohr. Das Loch hat sich nicht entzündet und ich habe die Nadel immer fleißig hin und her geschoben. Es hatte sich gelohnt, denn so konnte Splint das Ergebnis hier auf dem Flur des Leibniz-Gymnasiums begutachten. Das Wiedersehen mit Splint war wirklich ein verrückter Zufall, denn als wir uns im Allgäu verabschiedeten, erzählte ich ihm von den Plänen meiner Eltern nach Berlin zu ziehen und dass sie bereits das Leibniz Gymnasium in Kreuzberg rausgesucht hatten. „Hey, auf die Schule gehe ich auch“, hatte er beim Einsteigen in den Bus gerufen. Ich hatte zwar nicht vergessen, dass Splint auch die Schule besuchte, aber ich hatte gedacht, ich würde ihm irgendwann auf dem Schulhof begegnen. Vielleicht könne er sich dann nicht mehr an mich erinnern. Aber jetzt stand er gleich am ersten Tag vor mir und grinste mich an.

Die Tür vom Klassenraum ging auf und Gruber schaute heraus. Sein Gesicht gefror, als er mich mit Splint und Nathalie auf dem Flur sah. Splint war also der „wichtige“ Besuch gewesen. Gruber motzte, „Miriam, jetzt komm sofort wieder rein“ und knallte die Tür zu. Splint galt allgemein als einer der schwierigsten Schüler der Schule, der immer kurz davor war rauszufliegen. Nun hatte ich es innerhalb eines Tages geschafft, es mir mit Gruber total zu verscherzen, indem ich mich nicht nur mit Katja, der Rebellin der Klasse so gut verstand, sondern mich auch noch mit Splint, dem „Outlaw“ der Schule, während des Unterrichts vor der Klasse traf.

3. Leipziger Straße

Unsere neue Berliner Wohnung lag in der Leipziger Straße 66 im 7. Stock und war sehr groß. Die Gebäude der gesamten Straße waren blau-weiße Einheitsplattenbauten, die die Leipziger Straße auf beiden Seiten säumten3. Unsere Wohnung war untypisch für DDR-Plattenbauwohnungen. Eigentlich bestand sie aus zwei zusammengelegten Wohnungen und hatte dementsprechend auch zwei Eingänge. Es gab ein ca. 45 Quadratmeter großes Wohnzimmer, ein Eßzimmer, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und drei Balkone. Selbst für West-Verhältnisse war das mehr als großzügig. Allein mein Zimmer war 27 Quadratmeter groß und hatte einen eigenen Balkon, den man allerdings wegen des knatternden Lärms der Trabi-Motoren und des Abgasgestanks von der stark befahrenen Leipziger Straße nicht richtig nutzen konnte. Trotzdem fand ich mein Zimmer klasse und spannte gleich beim Einzug eine Hängematte quer durch den Raum. Ich richtete es mir gemütlich ein, mit einem alten Küchenschrank, einem Matrazenlager und vielen Tisch- und Stehlampen, da ich Deckenlicht noch nie leiden konnte. „Willkommen in der Leipziger Straße, in diesem aufregenden Teil der Stadt“, empfing uns Herr Scharrer mit einem Zwinkern in den Augen. Er war ein Kollege meines Vaters und unser neuer Nachbar. Als Junggeselle lebte er in einer Wohnung im 10. Stock. Er war ziemlich klein, hatte einen Bauchansatz und war ein witziger Kerl mit einer gewinnenden Art. Er erklärte uns, ein bisschen die Umgebung und half uns beim Umzug, vorallem dadurch, dass er unglaublich leckere Sachen zum Essen runter brachte und die Töpfe und Teller auf einem improvisierten Tisch aufbaute. In einem großen Topf dampfte eine Szegediner Gulaschsuppe mit Sauerkraut, dazu gab es Schmand, frisch gemachte Knödel und Pelmeni sowie einen warmen Gurkensalat.

„Lasst es euch schmecken“, sagte er und fing schon an zu essen. Wir legten alle los und meine Mutter fragte, „ das schmeckt sehr lecker, haben sie das alles alleine gekocht?“

„Gut oder?“, erwiderte er genüßlich mit vollem Mund.