Christian Gottfried Heinrich Bandhauer und der Einsturz der Nienburger Saalebrücke E-Book

Bernd Nebel

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Am 6. Dezember 1825 stürzte in Nienburg an der Saale eine der ersten Kettenbrücken Europas unter einer großen Menschenmenge ein. Über 50 Tote und viele Verletzte waren zu beklagen. Gegen Gottfried Bandhauer, den Chef des Bauamtes im Herzogtum Anhalt-Köthen, wurden langwierige Untersuchungen eingeleitet, die ihn jedoch schließlich von aller Schuld freisprachen. Als es 5 Jahre später zu einem weiteren Unglück mit Toten und Verletzten bei einem Kirchenbau in Köthen kam, war das Schicksal des glücklosen Baumeisters besiegelt. Obwohl ihm wiederum keine Schuld nachgewiesen werden konnte, wurde er seiner Ämter enthoben und musste mit seiner Familie fortan von der Armenhilfe leben. Bald waren seine durchaus beachtlichen Verdienste um das Bauwesen des Herzogtums vergessen und er starb im Alter von nur 37 Jahren verarmt und aller Ehren als Architekt und Baumeister beraubt. Das Buch beinhaltet in zwei Kapiteln eine Biografie Gottfried Bandhauers, sowie die dramatische Geschichte vom Bau und dem Einsturz der Nienburger Brücke. Daneben vermittelt die Schrift aber auch einen Einblick in die Lebensverhältnisse der anhaltischen Herzogtümer zur Zeit der Befreiungskriege und in den ersten Jahren nach dem Wiener Kongress. Eine technik-historische Einordnung der Saalebrücke in den Kontext des damaligen Standes im europäischen Ketten- und Hängebrückenbau, rundet das Buch ab.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

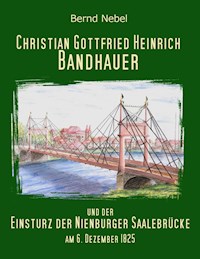

Das Bild auf dem vorderen Umschlag zeigt die Nienburger Brücke

etwa so, wie sie auf den damaligen Betrachter gewirkt haben

muss. Im Hintergrund ist das Nienburger Schloss erkennbar und

rechts davon der Hafen.

Das Bild wurde von Malte Nebel gezeichnet.

"Wer richtet, mache sich frei von diesem Einflusse, wenn er kann; vergegenwärtige sich die Verhältnisse, mit ihnen hauptsächlich die Brücke; stelle sie lebhaft vor seine Seele, wie sie da 270 Fuss lang zwischen Himmel und Wasser, leicht wie ein Faden, schwebt; wie sie in einiger Ferne, wo dem Gesicht die Ketten verschwinden, von den Lüften getragen zu werden scheint – sie selbst die besste Warnungstafel war –; verwand'le die 1680 Menschenschwere Wirkung in zehnspännige Lastwagen – 13 Stück, deren diese Strasse wohl nie einen trug, – sehe, wie sie dicht hintereinander 1/20 Meile Weges einnehmen; dränge zusammen auf den schwebenden Körper 1300 Centner Ladung, 13 Wagen, 130 Pferde, 60 Menschen, in Summa die 13 Lastwagen; sehe auf die Aufgabe, und – spreche.

Zwei Drittheile dieser Last waren im Äussersten sicher; drei von den dreizehn Wagen fanden darauf Platz – Ein solcher Wagen erregte Staunen, Bewunderung, Lob; weil aber dreizehn bewirkten was man von einem besorgt hatte, ruft man: kreuzige! kreuzige!! – –"

Cöthen im Januar 1829

G. Bandhauer

Inhalt

Vorwort

Kapitel I: Christian Gottfried Heinrich Bandhauer

Roßlau

Darmstadt

Düsseldorf

Preußen oder Anhalt?

Köthen

Leben und Arbeit im Herzogtum Anhalt-Köthen

Christian Conrad Hengst

Schriftstellerische Tätigkeit

Eine Herzensangelegenheit: die Bauschule

Bandhauers Ende

Der Mensch – Charakter und Gesundheit

Heutige Bedeutung Bandhauers

Kapitel II: Der Einsturz der Nienburger Saalebrücke

Hängebrücken vor 1825

Immanuel Löscher und Bernard Poyet

Bandhauers Brückenprojekte

Die Oderbrücke in Brieg

Die Nienburger Saalebrücke

Beginn der Bauarbeiten

Die 'Ketten'

'Stunde der Wahrheit': die Belastungsproben

Die feierliche Brückeneröffnung

Das Unglück

Unterstützung für Opfer und Hinterbliebene

Ursachen und Schuldfrage

Das Urteil und seine Folgen

Techn.-historische Bedeutung der Nienburger Brücke

Anhang

Bandhauers Nachkommen

Kurzbiografien

Häufig zitierte Quellen

Vorwort

Christian Gottfried Heinrich Bandhauer war nur etwa ein Jahrzehnt lang, von 1820 bis 1830, oberster Baumeister im souveränen Herzogtum Anhalt-Köthen. Trotz seines überschaubaren Wirkungsbereiches und der Kürze seiner Amtszeit, erlangte er u.a. durch seinen vielgelobten spätklassizistischen Architekturstil sowie seine ökonomischen Zweckbauten (Quadrathohlbauten), zu Lebzeiten einen Bekanntheitsgrad, der weit über Köthen hinausreichte. Auch zahlreiche Veröffentlichungen, die größtenteils erst nach seinem Ausscheiden aus den Diensten des Herzogs erschienen, trugen zu seinem guten Ruf als talentierter Architekt bei. Doch dann zerstörten zwei tragische Unglücksfälle auf seinen Baustellen in kurzer Zeit sein mühsam erworbenes Ansehen. Nach seinem Tod versank er für viele Jahrzehnte in der Vergessenheit und wurde selbst in der einschlägigen Fachliteratur nur selten erwähnt.

Biografie und Charakter Bandhauers blieben über die Jahre schwer greifbar und von vielen offenen Fragen begleitet. Alle die sich nach seinem Tod mit ihm beschäftigten, stießen auf gewisse Widersprüche, Ungereimtheiten und Lücken in seinem Lebenslauf. Die bisher nicht mit letzter Sicherheit geklärten Fragen beginnen schon bei seiner Geburt, bzw. mit der Identität seines Vaters, reichen in die Zeit seiner zunftgemäßen Wanderschaft und betreffen schließlich – nicht ganz unwichtig – auch seine Ausbildung und Prüfung zum 'Baukondukteur'. Schon in der Einleitung zu einer der ersten ausführlichen Arbeiten über das Werk Bandhauers charakterisiert ihn van Kempen als "ebenso markante, wichtige wie eigenartige Persönlichkeit".1

Der Autor stieß im Zusammenhang mit dem dramatischen Einsturz der Saalebrücke in Nienburg zum ersten Mal auf den Baumeister Bandhauer. Dabei fiel sofort auf, dass es in Anbetracht der Tragweite dieses Unglücks mit über 50 Toten und vielen Verletzten, erstaunlich wenig Schrifttum zu dieser Brücke gibt. Selbst ausgesprochene Fachliteratur die sich mit frühen Ketten- und Hängebrücken beschäftigte, sparte die Nienburger Brücke meistens aus. Sogar die beiden einzigen deutschsprachigen Bücher zum Spezialgebiet "Brückeneinstürze" erwähnen das Nienburger Unglück mit keinem einzigen Wort. Die Ignoranz der Fachwelt ist vor allem deshalb so erstaunlich, weil es sich um eine der ersten Kettenbrücken Deutschlands handelte und wahrscheinlich war sie sogar die erste reine Schrägseilbrücke der Welt.

Eine der frühesten Veröffentlichungen in der Bandhauer eine Rolle spielt, stammt von ihm selbst, nämlich seine Verteidigungsschrift zum Brückeneinsturz in Nienburg. Er gibt darin aber so gut wie nichts Persönliches von sich preis, etwa zu seiner Ausbildung oder seinem beruflichen Werdegang. Er beklagt lediglich seine prekäre Situation und den Ansehensverlust in der Öffentlichkeit durch die Folgen des Brückeneinsturzes. Wenn es private Aufzeichnungen Bandhauers gegeben hat, etwa in Form eines Tagebuches oder persönlichen Schriftverkehrs, dann sind diese verschollen. Das gleiche trifft auch auf etwaige Portraits zu, falls es solche jemals gegeben hat. Niemand kann heute sagen, wie der Baumeister ausgesehen hat, ob er groß oder klein, dick oder dünn war, ob er eine Brille trug oder unter körperlichen Gebrechen litt, welche Haarfarbe er hatte und wie er sich kleidete.

Auch manche Frage zu Bandhauers familiärer Situation ist nicht ohne Weiteres zu beantworten. Dies beginnt schon bei seinem Vater, der nicht mit seiner Mutter verheiratet war, sondern mit einer anderen Frau und der sich zunächst nicht zu seinem unehelichen Sohn bekannte. Biografische Daten Bandhauers erschienen erstmals im 'Anhaltischen Schriftstellerlexikon' von Andreas Gottfried Schmidt aus dem Jahre 1830. Obwohl auch hier die Angaben nur sehr spärlich sind, ist dies die originale Fundstelle der meisten Lebensdaten Bandhauers, die später immer wieder abgeschrieben und zitiert wurden aber auch einen Fehler enthalten. Angesichts seiner Bedeutung sei der Text hier vollständig wiedergegeben:

"BANDHAUER, Gottfried, herzogl. Baurath zu Cöthen, geb. in Roßlau a. 22.März 1791; trat a. 9. Mai 1809 als Gesell des Zimmerhandwerks die Wanderschaft an; besuchte Hamburg, Braunschweig, Cassel, Frankfurt a.M., Darmstadt, Stuttgart, Ulm, Regensburg, Wien, München, Augsburg, Schafhausen, Basel, Strasburg, Mainz; studirte v. 1814 unter dem Oberbaurathe Moller in Darmstadt Architectur; wurde hier für die Jahre 1816, 1817 und zum Theil 1818 interimistisch und als Lehrer an der Bauschule angestellt. 1818 Diätarius zu Düsseldorf, wo er die große Cavalleriecaserne in der Neustadt ausgeführt hat; 1820 Bauconducteur in Cöthen, zu Anfang 1822 Bauinspector u. mit Beginn 1824 Baurath…".2

Es folgt eine Auflistung der gesamten von Bandhauer bis zum Erscheinen des Werkes veröffentlichten Literatur. Interessant ist aber auch ein Blick in die Liste der "Unterzeichner und Beförderer dieses Werkes", denn auch Gottfried Bandhauer selbst unterstützte die Veröffentlichung des Schriftstellerlexikons mit dem vorzeitigen Erwerb eines Exemplars.3

Andreas Gottfried Schmidt war ein Zeitgenosse Bandhauers, lebte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft und veröffentlichte das Buch zu dessen Lebzeiten. Insofern scheint die Vermutung nicht allzu gewagt, dass Schmidt die Informationen über Bandhauers Leben größtenteils von diesem selbst erhalten hat oder Bandhauer zumindest den Text redigiert hat. Dafür spricht auch die exakte Angabe des Datums, an dem Bandhauer zu seiner zunftgemäßen Walz aufbrach, sowie die detaillierte Wanderroute. Wer sonst hätte mehr als 20 Jahre später so genau über diese Einzelheiten Auskunft geben können, wenn nicht Bandhauer selbst? Darüber sollte auch nicht hinwegtäuschen, dass Schmidt aus nicht nachvollziehbaren Gründen ein falsches Geburtsjahr für ihn angibt. Dieser Fehler wurde später von anderen Autoren immer wieder übernommen.

Als Bandhauer in Darmstadt seine Ausbildung durchlief, unterschied man die 'Baukunst' noch nicht in die eher künstlerische Orientierung (Architekt) auf der einen und der konstruktiven Ausrichtung (Ingenieur) auf der anderen Seite. Die gängige Berufsbezeichnung war 'Baumeister', bzw. im Staatsdienst in Verbindung mit dem jeweiligen Dienstrang Baukondukteur, Bauinspektor, Baurat etc. In diesen Titeln vereinigten sich die beiden heute getrennten Bereiche des Bauens in einer Person. Die bisher vorliegende Literatur, und hier insbesondere die Dissertationen von Kurt Buchberger und Georg Salzmann4 sowie die Veröffentlichungen von Wilhelm van Kempen und Erhard Nestler, widmen sich vorwiegend dem Architekten Bandhauer. Das ist auch berechtigt, denn zweifellos war Bandhauer einer der bedeutendsten Vertreter des Spätklassizismus in Deutschland, geprägt von der süddeutschen Schule Weinbrenners und Mollers. Bandhauer schaffte es innerhalb kürzester Zeit, den baukünstlerischen Schwerpunkt Anhalts vom benachbarten Dessau nach Köthen zu verlagern, obwohl mit Erdmannsdorff jahrzehntelang ein sehr begabter Architekt in Dessau gewirkt hatte.5

Mit diesem Buch möchte ich mich aber vor allem dem Ingenieur Bandhauer zuwenden, denn er war auch ein innovativer, kostenbewusster und vor allem außergewöhnlich mutiger Konstrukteur. Er wusste auch ohne softwaregestützte Statik mit dem Spiel der Kräfte umzugehen und hat sogar eine "Theorie der Gewölbe- und Kettenlinien" veröffentlicht. Er war bereit, bei seinen Bauten neue und wenig erforschte Techniken anzuwenden und damit natürlich auch Risiken einzugehen. Als Beispiele seien schon an dieser Stelle die Dachdurchdringung des Thronsaales im Köthener Schloss, seine neuartigen Brückenentwürfe sowie das Tonnengewölbe und der Turm der Marienkirche in Köthen genannt.

Bandhauers Vorliebe für das Entwickeln technischer Lösungen war aber kein Zufall, denn auch sein Ausbilder Moller hatte bereits zu Lebzeiten einen hervorragenden Ruf als Konstrukteur. Unter dem Stichwort 'Moller' hieß es schon im Brockhaus von 1840: "…viele andere jüngere Architekten, die aus nahen und entfernten Gegenden in seinen Ateliers zusammenkamen, um vor Allem die constructiven Geheimnisse der Baukunst kennen zu lernen". Der Respekt den Moller als Ingenieur genoss, wird auch aus einem Schreiben eines Berufskollegen aus dem Jahr 1845 deutlich, in dem er als der "erste der jetzt lebenden Constructeurs" bezeichnet wird.6

Was die Ausbildung seiner beruflichen Fähigkeiten anbelangte, war Bandhauer bei Moller also in guten Händen. Bei all seinen Bauwerken behielt er aber stets auch die Kosten im Blick, sodass er dem Herzog von Anfang an durch eine ausgesprochen ökonomische Bauweise gefiel. Das von ihm entwickelte System der Quadrathohlbauten zielte darauf ab, mit möglichst wenig Material ein optimales Bauvolumen zu schaffen. Dieses Prinzip wandte er auf Bauwerke verschiedenster Art an: Scheunen, Ställe, Brauereien, Schulen, Wohnhäuser, ja selbst auf Kirchen.

Gepaart mit seinen unbestreitbaren künstlerischen Fähigkeiten hatte er das Zeug, einer der ganz großen Baumeister seiner Zeit zu werden, wenn ihm nicht ausgerechnet seine Kühnheit zum Verhängnis geworden wäre.

Marburg, im Januar 2015

1 [v. Kempen], Seite 3. Zur Systematik der Fußnoten siehe auch Anhang "Häufig zitierte Quellen".

2 [Schmidt].

3 Ebenda, Vorwort Seite XIV.

4 Georg Salzmann: "Die Baulichkeiten des Köthener Schloßbezirkes und einige Verbesserungsvorschläge" (unveröffentlichte Dissertation; Braunschweig 1920).

5 Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (*18.05.1736 in Dresden, †09.03.1800 in Dessau) war von 1758 bis zu seinem Tod oberster Baumeister in Anhalt-Dessau. Er schuf u.a. den Wörlitzer Schlosspark. Zu seinen Schülern zählte Friedrich Gilly, der später seinerseits Lehrer von Karl Friedrich Schinkel war.

6 [Frölich/ Sperlich], Seite 342.

Kapitel I:

Christian Gottfried Heinrich Bandhauer

Roßlau

Die Geschichte des Baumeisters Gottfried Bandhauer beginnt und endet in Roßlau an der Elbe, einer Kleinstadt, die damals zum Staatsgebiet der anhaltischen Fürstentümer gehörte. Das bereits im Mittelalter durch Erbteilungen im Adelsgeschlecht der Askanier entstandene Anhalt wurde im 17. Jhd. durch eine weitere, komplizierte Nachlassregelung noch einmal in vier, bzw. fünf selbständige Teile zerlegt. So entstanden die Herzogtümer Anhalt-Zerbst, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen und später noch Anhalt-Plötzkau, das aber nur bis 1665 bestand und dann Köthen zugeschlagen wurde. Als der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst ohne männlichen Erben verstorben war, wurde das verwaiste Staatsgebiet per Losentscheid auf die drei verbliebenen Fürstentümer verteilt. Die Residenzstadt Zerbst fiel samt Umland an Dessau, während der mittlere Teil mit Roßlau Anhalt-Köthen zugeschlagen wurde.

Köthen um 1650. Stich von Matthäus Merian.

So wurde auch der junge Gottfried Bandhauer im Jahr 1797 ein Untertan des Fürsten August Christian Friedrich von Anhalt-Köthen (*18.11.1769 in Köthen, †05.05.1812 ebenda). In größeren Dimensionen betrachtet sollte Bandhauers gesamtes Leben, insbesondere aber seine Jugend, durch die von Frankreich ausgehenden politischen Umwälzungen Europas mitbestimmt werden. Die Auswirkungen der Französischen Revolution, die aggressive Expansionspolitik Napoleons, die Befreiungskriege, der Wiener Kongress sowie das dadurch ausgelöste Zusammenwachsen der Deutschen Nation, wirkten bis in die unmittelbaren Lebensbereiche der einfachen Bürger hinein.

Wenige Monate vor Bandhauers Geburt befreite die aufgebrachte Pariser Bevölkerung die Gefangenen aus der Bastille (14.07.1789). Im Januar 1793 starb Ludwig XVI, der letzte König des 'Ancien Regime', unter der Guillotine der Revolutionäre. Am 2. Dezember 1804 setzte sich der Korse Napoleon Bonaparte in Paris eigenhändig die Krone auf und erklärte sich somit zum Kaiser der Franzosen. Für mehr als ein Jahrzehnt sollte er nun das Schicksal Europas entscheidend mitbestimmen:

1805:

Schlacht bei Austerlitz; Sieg der Franzosen gegen die vereinigten Truppen Österreichs und Russlands;

1806:

Kontinentalsperre gegen England; Krieg gegen Preußen;

1812:

Russlandfeldzug; Brand von Moskau; desaströse Niederlage der 'Grand Armee' beim Rückzug über die Beresina;

1813:

Beginn der Befreiungskriege; Völkerschlacht bei Leipzig (16.-19. Oktober);

1814:

Verbannung Napoleons auf die Insel Elba; gleichzeitig wird auf dem Wiener Kongress an der Neuordnung Europas gefeilt;

1815:

Napoleon verlässt Elba und beginnt die 'Herrschaft der 100 Tage', die mit seiner endgültigen Niederlage im belgischen Waterloo (18. Juni) und der anschließenden Abschiebung nach St. Helena endet.

Derart umwälzende Ereignisse konnten auch an den kleinen deutschen Fürstentümern nicht spurlos vorübergehen, zumal der durch die 'Zerbster Teilung' gestärkte August Christian von Anhalt-Köthen ein glühender Verehrer Napoleons war. Gemeinsam mit den beiden verbliebenen Fürstentümern Anhalt-Bernburg und Anhalt-Dessau verließ er das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" und trat 1807 dem von Frankreich initiierten Rheinbund bei.1 Zur Belohnung erhob Napoleon Dessau und Köthen in den Rang von Herzogtümern. Diese Ehre war Anhalt-Bernburg schon 1806 durch Kaiser Franz II von Österreich zuteil geworden. Die Mitgliedschaft im Rheinbund brachte allerdings auch Pflichten mit sich, wie z.B. die Aufstellung eines eigenen anhaltischen Bataillons unter dem Oberbefehl Napoleons.

Im "Vertrag von Warschau" (1807) war festgelegt worden, dass die anhaltischen Staaten ein Infanterieregiment mit insgesamt 800 Soldaten zu stellen hatten. Köthen hatte aufgrund seiner Größe mit 210 Mann daran den kleinsten Anteil. Die Einziehung der Soldaten erfolgte durch Losentscheid aus vorher festgelegten Jahrgängen. Das Auswahlverfahren, sowie die Androhung entsprechender Strafen für Deserteure, wurden von dem anhaltischen Seniorfürsten Herzog Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau in einem 'Publicandum' vom 22. Mai 1807 bekannt gegeben.2 Im Februar 1809 brach das anhaltische Bataillon gemeinsam mit anderen Einheiten zu seinem ersten Feldzug auf. Dreieinhalb Jahre später kehrten nur 112 der 800 Soldaten nach Anhalt zurück. Ihnen war aber nur eine kurze Erholung vergönnt, denn sie wurden schon bald einem anderen Truppenteil zugeschlagen und wieder zurück auf die Schlachtfelder geschickt.3 In den Jahren 1811 und 1813 hatte Anhalt neue Truppenkontingente auszuheben, wobei erstere auch an Napoleons Russlandfeldzug von 1812 teilnahmen. Die Wenigen die es bis dorthin geschafft hatten, wurden Zeuge des Brandes von Moskau und erlebten auch den katastrophalen Rückzug über die Beresina mit. Insgesamt leisteten die kleinen anhaltischen Fürstentümer an der Seite Frankreichs also einen nicht zu unterschätzenden Blutzoll.

Innenpolitisch versuchte der zum Herzog aufgestiegene August Christian in Köthen ein höfisches Leben und eine Verwaltungsstruktur nach französischem Vorbild aufzubauen, was angesichts der Größe des Staatsgebietes und der geringen Einwohnerzahl aus heutiger Sicht fast schon ein wenig lächerlich wirkt. Zu Ehren von Napoleons Geburtstag stiftete er am 15. August 1811 ein Köthener Pendant zum Orden 'Pour le Merité', der aber nach den vorhandenen Akten nur in geringer Stückzahl hergestellt und niemals verliehen wurde.4

Die von den starken Nachbarn Preußen und Sachsen misstrauisch beäugte Zuwendung Anhalts zu Frankreich, legte für die kommenden Jahrzehnte den Grundstein für so manche außenpolitische Spannung. Nach der beim Wiener Kongress beschlossenen Territorialreform sah sich Anhalt-Köthen vollständig von Preußen 'umzingelt', was später noch zu anhaltenden Zollstreitigkeiten führen sollte.

Bereits am 1. März 1811 hatte August Christian den 'Code Napoleon' in Anhalt-Köthen eingeführt. Für viele Bürger bedeutete das neue Recht eine spürbare Liberalisierung, denn es beinhaltete z.B. die Gleichstellung der Juden und die Beendigung der Frondienste, während alte Privilegien des Adels, wie die Steuerfreiheit und die Patrimonialgerichtsbarkeit, abgeschafft wurden. Zu längerfristigen Auswirkungen dieser einschneidenden Gesetzesänderung kam es aber nicht mehr, denn August Christian starb am 5. Dezember 1812. Sein Nachfolger Ludwig war noch minderjährig, und der de facto regierende Seniorfürst der anhaltischen Herzogtümer schaffte den Code Napoleon umgehend wieder ab.

Um das Jahr 1815 bestand Anhalt-Köthen aus fünf Kleinstädten sowie etwa 110 Dörfern und Vorwerken, die sich auf eine Fläche von ca. 15 Quadratmeilen (826 km2) verteilten. Knapp 30.000 Einwohner lebten damals im Fürstentum, davon etwa 5.500 in der Residenzstadt Köthen5 und ca. 1.000 in Roßlau. Einnahmen erzielte der Kleinstaat hauptsächlich aus der Landwirtschaft, insbesondere durch die Schafzucht. Dabei wurde der Handel mit den Produkten des Landes durch den Transport auf den Flüssen Elbe und Saale erheblich begünstigt.

So etwa sahen in groben Zügen die politisch-ökonomischen Verhältnisse aus, in die Christian Gottfried Heinrich Bandhauer am 22. März 1790 in Roßlau, Coswiger Straße (heute Hauptstraße), hinein geboren wurde. Seine Mutter war Johanna Louise Grauel6 (1766–1858), die nach Nestler aus Wörlitz stammte und die Tochter eines Leinwebers war. Louise war bei der Niederkunft noch ledig, sodass sich Gottfried sein Leben lang mit dem Makel der unehelichen Geburt herumzuschlagen hatte.

Im ursprünglichen Taufeintrag des Kirchenbuches bei der Evangelischen Gemeinde St. Marien in Roßlau, wird der Name seines Vaters aber gar nicht erwähnt: "Den 22ten Merz Christian Gottfried Heinrich – Louise Grauelin unehelicher Sohn geboren und den 24ten getauft". Taufpaten waren Johann Gottfried Lehmann, "Bunenmeister allhier", Justina Sophia Müller, der künftige Ziegelmeister Johann Christian Weylandt und die Jungfer Hanna Grauelin. Letztere war vermutlich eine Schwester von Louise. Irgendwann später hat dann am Rande des Taufeintrages jemand mit Bleistift den Namen "Bandhauer" ergänzt.7

Wer mit diesem Bandhauer gemeint ist, lässt sich erst aus einem 39 Jahre jüngeren Kirchenbucheintrag bei der St. Agnus-Gemeinde in Köthen ableiten, in dem es eigentlich um das Aufgebot für Bandhauers Eheschließung mit Friederike Matthiae geht. Dort heißt es wörtlich:

"D. Rog. Exaudi u.d. 2ten Pfingstfeiert. sind in unserer Kirche und in Roßlau aufgeboten worden […] des weil. Ch Gottfried Bandhauer gewesenen herzogl. Anhalt Bernburgischen Amtmanns in Hundeluft nachherigen Rittergutsbesitzers zu Authausen u. seiner nachgel. an Kettmann verheirathete Wittwe Namens Luise geb. Graul Ch Stiefsohn"8

Obwohl dieser Text durchaus mehrere Deutungen zulässt, kann es heute als gesichert gelten, dass der zum Zeitpunkt der Geburt etwa 36-jährige Ökonomie-Amtmann Christoph Heinrich Gottfried Bandhauer (1754–1812) aus Neustadt bei Magdeburg, Gottfried Bandhauers Vater war. Er war zu dieser Zeit Beamter des Herzoges von Anhalt-Bernburg in Hundeluft, einem kleinen Ort, der nur etwa 10 km nordöstlich von Roßlau liegt und heute zu Coswig gehört. Christoph Bandhauer war bei Gottfrieds Geburt bereits seit sieben Jahren mit Katherine Elisabeth Johanne Haase aus Zipkeleben verheiratet, mit der er auch schon drei Kinder hatte.9 Das vierte Kind des Ehepaares, Johann Andreas Adam Bandhauer, wurde am 5. September 1790 in Hundeluft geboren, also nur etwa ein halbes Jahr nach Gottfried Bandhauer. Vor diesem Hintergrund scheint es nicht mehr ganz so erstaunlich, dass sich Christoph Bandhauer bei der Taufe seines unehelichen Sohnes in Roßlau zunächst nicht zu der Vaterschaft bekannte, denn zu diesem Zeitpunkt war seine Ehefrau bereits im vierten Monat schwanger.

Zur damaligen Zeit war es durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn sich bei unehelichen Geburten der Nachname des Kindes nach dem Vater richtete, sofern dieser sich zu dem Kind bekannte. Das Fehlen des Namens Bandhauer im ursprünglichen Taufeintrag sowie dessen nachträgliche Hinzufügung mit Bleistift legen den Schluss nahe, dass Christoph Bandhauer zunächst nicht zu dem außerehelichen Kind stand und sich erst später dazu durchringen konnte, die Vaterschaft auch offiziell anzuerkennen.

Im Jahr 1799 kaufte Bandhauers Vater das etwa 35 km nordöstlich von Leipzig gelegene Rittergut Authausen, das heute zu Laußig gehört. Spätestens ab diesem Zeitpunkt dürfte Bandhauer seinen Vater weitgehend aus den Augen verloren haben, denn die Entfernung zwischen Roßlau und Authausen entsprach damals einer anstrengenden Tagesreise. Christoph Heinrich Gottfried Bandhauer verstarb am 30. Oktober 1812, als sich sein unehelicher Sohn Gottfried bereits seit mehreren Jahren auf der Wanderschaft befand. Im Kirchenbuch von Authausen heißt es zu seinem Tod:

"Herr Christoph Heinrich Bandhauer (Viduus)… und Besitzer des Freigutes zu Authausen, gebürtig aus Neustadt bei Magdeburg, 58 Jahre alt. Er starb an den Folgen eines Bruchs. Er war verheiratet gewesen und seine Gattin war vor beinahe 5 Monaten gestorben. Er hinterließ 4 Kinder nämlich eine Tochter und drei Söhne, welche erwachsen aber noch unversorgt sind."10

Im Jahr 1796 heiratete Bandhauers Mutter den Zimmermann und Schiffsbauer Christian Friedrich August Kettmann (1774–1809).11 Nach den vorliegenden Quellen starb er jedoch bereits 1809, also im selben Jahr, in dem Bandhauer zu seiner Wanderschaft aufbrach. Seine Mutter war dadurch mit etwa 43 Jahren Witwe und hat später auch nicht mehr geheiratet. Ob aus der Ehe von Bandhauers Mutter Kinder hervorgingen, ist bisher nicht abschließend geklärt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Bandhauer mindestens einen Halbbruder hatte.

Bis auf diese wenigen Tatsachen und Vermutungen liegen Kindheit und Jugend Bandhauers weitgehend im Dunklen. Allerdings dürfte auch für Bandhauer, wie es damals üblich war, die Jugend mehr oder weniger ausgefallen sein, weil er bereits mit etwa 14 Jahren (um 1804) eine Lehre zum Zimmermann antrat. Dies ergibt sich durch Zurückrechnung aufgrund der damaligen Lehrzeiten, die durch die zunftgemäße Wanderschaft abgerundet wurde. Da sein Stiefvater ebenfalls Zimmermann war, ist es gut möglich, dass Friedrich August Kettmann auch Bandhauers Lehrmeister war.

Nach Schmidts Schriftstellerlexikon, also vermutlich nach Bandhauers eigenen Angaben, begann er seine Walz exakt am 9. Mai 1809. Es mag purer Zufall gewesen sein, dass Dessau und Köthen wenige Tage vor seinem Abschied aus Roßlau zum Schauplatz einer kurzen Episode des deutschen Freiheitskampfes gegen Napoleon wurde. Der preußische Offizier Ferdinand von Schill begann wenige Tage vor Bandhauers Aufbruch eine eigenmächtige, nicht abgestimmte Militäroffensive gegen die französische Besatzungsmacht, während sich der preußische Staat zu dieser Zeit eigentlich neutral gegenüber Napoleon verhielt.

Als Manöver getarnt verließ Schill Ende April 1809 mit seinem Husarenregiment die Kaserne in Berlin und besetzte nach kurzen Aufenthalten in Potsdam, Brück und Wittenberg am 2. Mai Dessau sowie am 3. Mai Köthen.12 Anhalt hatte er ganz gezielt für seine Aktion ausgewählt, weil die Herzöge sich auf die Seite Napoleons geschlagen hatten und deren Bevölkerung insofern als erste 'befreit' werden mussten. Als Schill mit seiner Truppe in Köthen eintraf, hatte sich Herzog August aber schon mit einigen Vertrauten und seiner gesamten Barschaft davongemacht. So konnten Schills Truppen in Köthen nur Waffen, Uniformen und einige Pferde erbeuten aber immerhin auch ca. 30 Freiwillige in ihre Reihen eingliedern.13

Major Ferdinand von Schill nach einer Zeichnung von Ludwig Buchhorn.

Generell soll die Bevölkerung Anhalts

Schill begeistert empfangen haben, woraufhin er in Dessau seinen flammenden "Aufruf an die Deutschen" drucken ließ. Darin bat er um die aktive Unterstützung des Aufstandes in allen deutschen Ländern und forderte, dass sich ihm weitere Freiwillige oder ganze Waffenverbände anschließen würden. Am Tag, an dem Bandhauer zur Wanderschaft aufbrach, hatte Schills Regiment etwa Arneburg (ca. 90 km nördlich von Roßlau) erreicht.14 Noch am gleichen Tag oder am Tag darauf zog ein weiteres Bataillon aus Berlin durch Roßlau, das den Spuren Schills folgte um sich ihm anzuschließen.15 Soweit die nackten historischen Daten, über die hinaus es allerdings keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit Bandhauers Aufbruch zur Wanderschaft gibt.16

Vielleicht hatte Bandhauers Entschluss die Heimat zu verlassen aber auch etwas mit der drohenden Einziehung zu tun, denn er war jetzt 19 Jahr alt und konnte ohne Weiteres zum Militärdienst verpflichtet werden. Er und seine Mutter hatten sicherlich mit großer Sorge die Zwangsrekrutierungen für das erste anhaltische Truppenkontingent beobachtet, das wenige Wochen vorher zu den Schlachtfeldern aufgebrochen war. Es war absehbar, dass schon bald weitere Soldaten benötigt würden und sicher hätte Gottfried dann auch zu den betroffenen Jahrgängen gehört.

Die Wanderroute Bandhauers mit den besuchten Städten hat Nestler in einer Karte dargestellt. Sie ist an die Angaben in Schmidts Schriftstellerlexikon angelehnt und könnte daher von Bandhauer selbst stammen. Demnach blieb Bandhauer im deutschsprachigen Raum, hielt sich aber auch in Wien, Schaffhausen, Basel und Straßburg auf. Zunächst wandte er sich nach Norden, bis nach Hamburg, dann über Braunschweig und Kassel Richtung Süden. Die einzigen Städte die er zweimal besuchte, waren Mainz und Darmstadt, wobei sich der zweite Aufenthalt in Südhessen über mehrere Jahre erstreckte.

Gerade Bandhauers Zeit in Darmstadt, in der sich ja auch seine Ausbildung vom Zimmermann zum Baumeister vollzog, gab lange Zeit Rätsel auf. Besonders kritisch setzte sich Wilhelm van Kempen mit den Angaben zu Bandhauers Studium bei Moller auseinander.

Darmstadt

Außer den Angaben in Schmidts Schriftstellerlexikon gibt es für die ersten fünf Jahre der Wanderschaft, also etwa von Mai 1809 bis zum Frühjahr 1814, keine konkreten Belege zum jeweiligen Aufenthaltsort Bandhauers und die von ihm dort ausgeübten Tätigkeiten. Sein erster Aufenthalt in Darmstadt ist für 1810 oder 1811 anzunehmen, denn nach dem Aufbruch in Roßlau besuchte er zunächst Hamburg, Braunschweig, Kassel und Frankfurt, bevor er in Darmstadt eintraf. Nach seinen eigenen Angaben kam er 1814 zum zweiten Mal nach Darmstadt, blieb für mehrere Jahre dort und studierte in dieser Zeit bei Georg Moller das Baufach.17

Nachdem Ludewig I 1806 dem Rheinbund beigetreten war, stieg "Hessen-Darmstadt und bei Rhein" zum Großherzogtum von Napoleons Gnaden auf, dessen Regierungssitz in Darmstadt blieb. Allerdings war die Stadt mit seinen knapp 15.000 Einwohnern nach heutigen Begriffen damals eher noch eine Kleinstadt.18 Durch den plötzlichen Aufstieg vom Landgrafen zum Großherzog wünschte der zunächst eher absolutistisch regierende Ludewig seinen Machtanspruch durch herrschaftliche Bauwerke sichtbar zu machen. Er befahl den Neubau von repräsentativen Regierungsgebäuden, öffentlichen Plätzen und Beamtenwohnungen. Mit dieser Aufgabe wurde der junge Georg Moller beauftragt, der schnell zum Hofbaurat aufstieg und wahrscheinlich auch Bandhauers Ausbilder war.

Georg Moller war ein Schüler des damals schon im ganzen deutschsprachigen Raum bekannten Friedrich Weinbrenner aus Karlsruhe. Beide zusammen gelten heute als die bedeutendsten Vertreter des süddeutschen Klassizismus. Moller wurde 1784 in Diepholz bei Osnabrück geboren, verbrachte aber den größten Teil seines Berufslebens in Darmstadt. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung bei Weinbrenner und einer anschließenden Bildungsreise nach Italien war er ab 1810 im hessischen Staatsdienst tätig. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Prägung des damaligen Erscheinungsbildes der Residenzstadt beteiligt. Sein Werk war vor allem die Gestaltung der klassizistischen Neustadt (Mollerstadt), von der aber nur wenige Gebäude die Bombennacht vom 11. auf den 12. September 1944 überstanden haben.

Ab 1814 war Moller auch maßgeblich an den Vorbereitungen für die Weiterführung der seit über 300 Jahren unterbrochenen Bauarbeiten am Kölner Dom beteiligt. Ihm gelang die sensationelle Sicherung einer Hälfte des seit Jahrzehnten verschollenen Risses der Hauptfassade des Doms. Die vom Anfang des 14. Jahrhunderts stammende Zeichnung auf Pergament wurde auf einem Getreidespeicher in Darmstadt aufgefunden und spielte später bei der Vollendung des Doms eine entscheidende Rolle. Einige Monate später wurde auch die zweite Hälfte des Risses in Paris aufgefunden.19

In den folgenden Jahren gab Moller die historische Zeichnung als Faksimile heraus, um sie für die Nachwelt zu sichern. Über diesen Fund und die Fortführung der Bauarbeiten publizierte er gelegentlich und debattierte mit Fachleuten über den Weiterbau des Doms. Moller verkehrte mit vielen prominenten Persönlichkeiten der damaligen Zeit, darunter auch Johann Wolfgang von Goethe, den er zu seinem Freundeskreis zählte.20 1814 besuchte Goethe Moller in Darmstadt, um sich den Fassadenriss mit eigenen Augen anzusehen.

Van Kempen äußerte grundsätzliche Zweifel an einem Studium Bandhauers bei Moller und generell sogar an einer von Moller geleiteten Lehranstalt. Er vermutete vielmehr eine Ausbildung an der von Georg Lerch gegründeten 'Architektonischen Schule', die sich ebenfalls in Darmstadt befand aber eher die Ausbildung von Handwerkern zum Ziel hatte. Diese Thesen konnte Buchberger berichtigen. Es kann heute als gesichert gelten, dass Bandhauer an der 1812 gegründeten und von Moller geleiteten staatlichen Bauschule das Baufach studierte und dort auch die Prüfung zum Baukondukteur abgelegt hat. Ob Moller im Zeitraum von 1814 bis 1818 allerdings Gelegenheit hatte, selbst regelmäßig an der Bauschule zu unterrichten, sei einmal dahingestellt. Gerade diese Jahre waren für Moller sehr arbeitsintensiv und die Zeit großer Erfolge, nicht nur was sein Engagement um den Kölner Dom betrifft.

Der hessische Hofbaudirektor Georg Moller nach einer Zeichnung von August Lucas (1829).

Bandhauer und der nur wenige Jahre ältere Moller müssen sich aber zumindest gekannt haben, wobei ihr persönliches Verhältnis vielleicht nicht sehr tief ging. Es sind keine historischen Quellen bekannt, die belegen könnten, was sie fachlich oder persönlich voneinander hielten. Schon Kurt Buchberger versuchte im Rahmen seiner Dissertation im Jahr 1963 Näheres über die Beziehung Moller – Bandhauer herauszufinden. Vom Stadtarchiv in Darmstadt erhielt er damals die Auskunft, dass auch Dr. Sperlich, der Autor der bekannten Moller-Biografie, bei seinen Recherchen nirgendwo auf den Namen Bandhauer gestoßen sei.21 Auch in den umfangreichen privaten Aufzeichnungen Mollers kommt der Name Bandhauer nicht vor. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der größte Teil von Mollers privatem Schriftverkehr bisher nicht aufgefunden wurde und vermutlich bei der Zerstörung Darmstadts im 2. Weltkrieg verloren ging. Als Bandhauer 1823 in Köthen Unterstützung durch einen Bauaufseher benötigte, wandte er sich an Weinbrenner in Karlsruhe und nicht etwa an Moller in Darmstadt. Als der Herzog nach dem Einsturz der Saalebrücke in Nienburg händeringend nach einem kompetenten Gutachter suchte, lehnte Moller ab, obwohl es eine Gelegenheit gewesen wäre, einem ehemaligen Schüler aus Schwierigkeiten herauszuhelfen.

Auf der anderen Seite bestätigen alle Kunstwissenschaftler die sich intensiv mit dem 'Architekten' Bandhauer beschäftigt haben, die eindeutige stilistische Nähe zum Werk Mollers. Die künstlerische Verwandtschaft ist so auffällig, dass Mollers Architekturauffassung Bandhauer zumindest wesentlich geprägt haben muss. Moller selbst stand in der Tradition Weinbrenners als typischem Vertreter des süddeutschen Klassizismus, den Bandhauer schließlich nach Köthen exportierte. Auch Bandhauers Fähigkeiten und Leidenschaft für das 'konstruktive' Bauen, also den ingenieurtechnischen Zweig des Baufaches, sprechen für eine Ausbildung bei Moller. Moller betonte immer wieder die Rolle der mathematischen und physikalischen Grundlagen des Bauens, deren Beherrschung Bandhauer als Baumeister in Köthen eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte.

Unabhängig von allen Mutmaßungen über das persönliche Verhältnis Bandhauers und Mollers ist die Kongruenz der grundsätzlichen Baugesinnungen jedoch unbestreitbar, zumal beide ihre Gedanken dazu schriftlich niedergelegt haben. So schrieb Moller 1827 für ein Kunstblatt:

"Die erste Forderung, welche man an ein gutes Gebäude macht, ist, daß dasselbe dem Zweck, für welchen es erbaut ist, so vollkommen als möglich entspreche, und die damit vereinbare Festigkeit und Dauer habe.

Diesen Eigenschaften, welche eigentlich das Wesentliche eines Gebäudes begründen, müssen alle anderen untergeordnet werden, so wie ihr Mangel durch keine anderen Vorzüge ersetzt werden kann. […] Die wahre Schönheit eines Gebäudes muß aus dem Wesen und dem Innern desselben hervorgehen".22

Ganz ähnlich äußert sich Bandhauer:

"…daß über den Charakter eines Baues nicht der Rang des Eigenthümers, sondern nur die Bestimmung des Baues selbst entscheiden kann. […] Wenn man sagt, ein Gebäude soll im Äußeren den Charakter seiner Bestimmung aussprechen, so gründet sich dies zunächst auf den Satz, daß überhaupt kein Bau im Äußeren anders scheinen soll, als was er im Innern wirklich ist […] nur das ist schön, was Zweck hat".23

Es gibt aber noch einen weiteren, unabhängigen Beleg für die Ausbildung bei Moller. Einige Jahre nach dem Ausscheiden Bandhauers aus dem Köthener Staatsdienst erschien im 'Allgemeinen Anzeiger' ein Aufsatz, in dem französische und deutsche Erfahrungen beim Bau von Hängebrücken gegenübergestellt wurden. Aus deutscher Sicht bezog sich der Autor vor allem auf die Nienburger Brücke und machte auch einige Angaben über deren Baumeister. Dabei wurde auch ein kurzes Streiflicht auf die Ausbildung Bandhauers geworfen. Der Artikel war anonym verfasst und nur mit "Ein Deutscher" unterzeichnet. Es sind aber so detaillierte Angaben über Bandhauers Leben enthalten, dass der Text entweder von Bandhauer selbst stammen muss, oder von einer Person aus seinem direkten Umfeld, die ihn sehr gut kannte. Wörtlich heißt es dort: "Einer unserer größten deutschen Baumeister und geschickte Ingenieurs leiteten seine Studien".24 Da der Ausbildungsort Darmstadt sowie die Studienzeit als gesichert gelten können, kommt für diese Bezeichnung kein anderer als Moller in Frage.

Weiterhin ungeklärt ist allerdings die Frage, wann und bei wem Bandhauer nach Beendigung seiner Studien die erste staatliche Prüfung abgelegt hat. Dieses Examen, das ihn dazu berechtigte im Staatsdienst den Titel 'Baukondukteur' zu führen, kann er nur in Darmstadt erworben haben. In den wenigen Spuren die er in der Stadt hinterlassen hat, wird er aber stets nur als Zimmermann oder als 'Baukandidat' bezeichnet. Buchberger untersuchte im Rahmen seiner Dissertation auch die grundsätzliche Möglichkeit, dass Bandhauer in Wien studiert und sich dort auch dem Examen unterzogen haben könnte. Seine diesbezügliche Anfrage wurde damals vom Direktor des Archivs der Stadt Wien in der Weise beantwortet, dass dort erst ab 1815 eine entsprechende Ausbildung am Polytechnikum möglich war, aus der später die Technikerschule hervorging.25 Da Bandhauer spätestens ab 1814 nachweislich in Darmstadt lebte, scheidet Wien als Studienort aus.

Auch aus preußischen Akten ergibt sich zweifelsfrei, dass Bandhauer die Berechtigung zur Führung des Titels 'Baukondukteur' in Darmstadt erworben hat. Der einzige Ort an dem er sich auf eine solche Prüfung vorbereiten konnte, war die staatliche Bauschule von Moller. Leider sind in den Akten der Bauschule nur die ersten Schüler namentlich erwähnt, unter denen sich auch der eben schon genannte Georg Lerch befand. Lerch unterrichtete im Range eines Baukondukteurs ab 1812 selbst an der Bauschule das Fach Mathematik. Aufzeichnungen der Bauschule aus Bandhauers Studienzeit sind nicht mehr auffindbar, und die heute noch vorhandenen Akten zu den damaligen Baukandidaten und ihren Prüfungen beginnen erst mit dem Jahr 1822.

Die Ausbildung eines Architekten bzw. Baumeisters war Anfang des 19. Jhd. vor allem dadurch geprägt, dass der Kandidat zunächst einmal selbst für die Aneignung des entsprechenden Wissens verantwortlich war. Voraussetzung für ein Studium war eine handwerkliche Vorbildung, etwa als Zimmermann, Maurer oder Feldmesser. Im ganzen deutschsprachigen Raum gab es vor 1820, neben der privaten Ausbildung bei renommierten Baumeistern, nur wenige Lehranstalten, in denen derartige Kenntnisse vermittelt wurden.26 Einige Kandidaten aus deutschen Ländern studierten aber vorher schon an der 1794 gegründeten École Polytechnique in Paris, die als die älteste derartige Lehranstalt Europas gelten kann. Wenn ein Absolvent dieser Schule aber in einem der deutschen Länder in den Staatsdienst treten wollte, musste er in der Regel eine zweite Prüfung vor einer Landeskommission ablegen, bei der es ihm aber nicht unbedingt leicht gemacht wurde.27

Wenn nach der Ausbildung eine Tätigkeit als Baumeister für private Bauten und Wohnhäuser angestrebt wurde, reichte für einen geglückten Berufseinstieg meist ein Zeugnis der Lehranstalt oder ein Empfehlungsschreiben des Baumeisters aus. War aber eine Karriere im Staatsdienst beim König oder einem Fürsten angedacht, musste in der Regel das zweite staatliche Examen abgelegt werden. Größere Staaten wie Preußen, Baden oder Hessen-Darmstadt verlangten diese Prüfung generell. Preußen machte lediglich in den später hinzugekommenen Gebieten, wie z.B. der Rheinprovinz, eine Ausnahme, wenn der Baumeister bereits vor dem Anschluss des Gebietes eine entsprechende Stellung innehatte.28 Ein Bauen auf höherem Niveau gab es zu dieser Zeit ohnehin fast ausschließlich unter staatlicher Regie, denn beinahe alle öffentlichen Gebäude, Schlösser, Theater, Kirchen, Denkmäler, Schulen, Straßen, Brücken, Park-, Hafen-, Deich- und Wasserbauanlagen, wurden vom Staat finanziert und – zumindest auf Planungs- und Leitungsebene – auch mit seinem eigenem Personal gebaut und unterhalten. Gut bezahlte Stellen als Bauleiter gab es daher vor allem im Staatsdienst, sodass ambitionierte Baumeister meistens eine Beamtenkarriere anstrebten.

Nach Schmidts Schriftstellerlexikon war Bandhauer in den Jahren 1816, 1817 und teilweise auch 1818 "interimistisch und als Lehrer" bei der örtlichen Bauschule in Darmstadt angestellt.29 Auch in diesem Punkt ist Schmidt gut informiert, denn viele Jahre später lieferte Bandhauer in einer Veröffentlichung selbst die Bestätigung für diese Lehrtätigkeit. In einem Artikel im 'Allgemeinen Anzeiger der Deutschen', in dem es um eine geplante Bauschule in Anhalt-Köthen geht, schreibt Bandhauer über sich selbst:

"Der Unterricht in der Sonntagsschule richtet sich nach den Gewerksarten, und es werden zu einiger Bürgschaft für seine Zweckmäßigkeit die Bemerkungen dienen, daß der Lehrer selbst vom Handwerk ausging, und daß er vor fünfzehn Jahren schon, zwey Jahre hindurch, den Unterricht an der großherzogl. Bauschule zu Darmstadt ertheilt hat".30

Da Bandhauer diesen Text in der ersten Hälfte des Jahres 1833 verfasst hat, stimmt die Information "vor 15 Jahren" sehr gut mit den Angaben in Schmidts Schriftstellerlexikon überein. Unklar ist hingegen, ob seine Prüfung zum Baukondukteur vor oder nach der Lehrtätigkeit an der Bauschule stattgefunden hat. Wahrscheinlich trifft aber letzteres zu, denn wenn er den Unterricht 1818 nur noch zeitweise, vielleicht im ersten Halbjahr, gegeben hat, blieb noch ungefähr ein Jahr Zeit, bis er Darmstadt verließ. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für eine weitere Tätigkeit in der großherzoglich-hessischen Bauverwaltung. Insofern ist zu vermuten, dass er sich in diesem Jahr auf seine Prüfung vorbereitet und Anfang 1819 das Examen abgelegt hat.

Auf den ersten Blick hat Bandhauer in Darmstadt nur wenige Spuren hinterlassen. Eine davon ist ein Eintrag im Adressbuch des Jahres 1819, also das Jahr, in dem er Darmstadt für immer verließ. Dieses Einwohnerverzeichnis war das erste seiner Art für die Residenzstadt. In ihm wurden die Staatsbediensteten, Handwerker, Hauseigentümer und Gewerbetreibenden sowie alle Wohnungsinhaber mit ihren Adressen aufgelistet. Der Bandhauer betreffende Eintrag lautet: "Bandhauer, Gottfried, Baucandidat E.90".31 Die Berufsangabe 'Baukandidat' bestärkt die Annahme, dass die Prüfung zum Baukondukteur erst gegen Ende des Aufenthalts in Darmstadt stattgefunden hat. Bei einem Studienbeginn direkt nach seiner Ankunft im Jahre 1814 hätte er sich ansonsten schon im sechsten Ausbildungsjahr befunden. In der nächsten Ausgabe des Darmstädter Adressbuches (Jahrgang 1821) taucht der Name Bandhauer nicht mehr auf.

Der Zusatz "E.90" bezieht sich auf die Lage der Wohnung in der Stadt. Darmstadt war damals in Distrikte eingeteilt (hier Distrikt E), in dem die einzelnen Wohnhäuser durchnummeriert waren. Einem Verzeichnis der Hausbesitzer im Adressbuch von 1821 ist zu entnehmen, dass sich Bandhauers Wohnung im 'Herrschaftlichen Baumagazin' in der Baustraße befand.32 Wie historische Stadtpläne aus dieser Zeit beweisen, lag das herzogliche Baumagazin am Zimmerplatz, Ecke Zimmerstraße / Hügelstraße, hatte seinen Zugang aber in der parallel verlaufenden Baustraße, die heute Elisabethenstraße heißt. Das Baumagazin war eigentlich ein Material- und Werkzeuglager, in dem aber auch der "zeitige Bauschreiber" seine Arbeitsstube hatte.33 Offensichtlich war aber auch die Nutzung für Wohnzwecke nicht ungewöhnlich, denn im Adressbuch von 1819 wird das Baumagazin auch als Wohnung eines Bauaufsehers namens Johannes Nothnagel angegeben.

Eine weitere Spur hat Bandhauer in den polizeilichen Melderegistern hinterlassen, mit deren Aufzeichnungen ungefähr zu dieser Zeit begonnen wurde. Dabei handelt es sich um seine Abmeldung aus Darmstadt im Jahr 1819, die van Kempen fälschlicherweise als Anmeldung im Jahr 1817 interpretiert hatte, was in der Folge von anderen Autoren übernommen wurde. Der Text in der Spalte 'Namen' lautet:

"Bandhauer, Gottfried, Baukandidat, von Roßlau im Anhaltschen, im Jahr 1817 angeblich 26 Jahre alt, luth.Rel. (v. Gesellen-Buch 4534)".34

Auch hier wird Bandhauer noch als Baukandidat bezeichnet. Nach den vorliegenden Quellen muss er aber die Prüfung abgelegt haben, bevor er Darmstadt verließ und hätte sich demzufolge 'Baukondukteur' nennen dürfen. Sicherlich hätte er dies auch so angegeben, wenn er zur Abmeldung bei den Polizeibehörden persönlich erschienen wäre. Es ist nicht ganz klar, ob dies zwingend erforderlich war, aber der Text und insbesondere die Redewendung "im Jahre 1817 angeblich 26 Jahre alt", lässt eher vermuten, dass die Abmeldung schriftlich oder durch Dritte erfolgte. In der Spalte 'Bemerkungen' heißt es: "d. 14. Mai 1819 nach Cöthen gezogen". Diese Information ist nachweislich falsch, denn Bandhauer zog von Darmstadt aus nicht nach Köthen, sondern reiste direkt nach Düsseldorf.

Die letzte Spalte des Melderegisters war der Wohnungsadresse vorbehalten. Sie enthält drei Einträge die untereinander stehen und alle durchgestrichen sind: E.90, E.72a und E.70. Offenbar ging man im polizeilichen Meldeamt so vor, dass bei einem Wohnungswechsel der alte Eintrag gestrichen wurde, und die neue Wohnung darunter geschrieben wurde. Beim Wegzug aus Darmstadt wurde dann der letzte Eintrag gestrichen. Insofern könnte die Reihenfolge der Einträge auch die jeweiligen Adressen Bandhauers widerspiegeln. Mit "E.90" wird die Angabe aus dem Adressbuch von 1819 bestätigt, also die Wohnung im Baumagazin. Die beiden anderen Adressen befanden sich in der Waldstraße (heute Adelungstraße) und gehörten dem Schreinermeister Schleicher (E.72a) bzw. dem Capitain Gandenberger (E.70).35

Das Baumagazin zwischen Hügel- und Baustraße. "Geometrischer Plan der Großherzoglichen Residenzstadt Darmstadt (1822)".

Nach mehreren Jahren rastlosen Wanderns durch die deutschsprachigen Länder war Bandhauer also für etwa fünf Jahre in Darmstadt hängengeblieben. Auf den ersten Blick scheinen die Ausbildung zum Baukondukteur und die Lehrtätigkeit an der Bauschule Anlass genug für die lange Zeit in Hessen gewesen zu sein. Das war aber keineswegs alles, denn wie uns die Archive der Evangelischen Kirche in Hessen berichten, hatte der Aufenthalt in der Residenzstadt noch einen weiteren Grund, denn Bandhauer war über mehrere Jahre mit einer jungen Frau aus Darmstadt liiert, mit der er sogar zwei uneheliche Kinder hatte. Der Name der Frau war Maria Catharina Becker und sie war die Tochter eines zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Zimmermeisters. Viel ist über sie nicht bekannt, außer dass sie drei Jahre jünger als Bandhauer war und 1829 unverheiratet in Darmstadt verstarb. Von ihrem Tod wird an anderer Stelle noch die Rede sein.

Bandhauers erste Tochter wurde am 28. Februar 1815 geboren und auf den Namen Luise Christine Bandhauer getauft. Im Kirchenbuch ist bezüglich der Vaterschaft vermerkt: "Als Vater für das Kind hat sich bereitgestellt der Zimmergeselle Gottfried Bandhauer, gebürtig von Roßlau im Anhalt-Cöthenschen".36 Insgesamt wird Bandhauer an drei Stellen des Kirchenbuches erwähnt und dabei immer als Zimmermann oder Zimmergeselle bezeichnet. Möglicherweise hatte er Maria Catharina Becker schon um 1810 bei seinem ersten Aufenthalt in Darmstadt kennengelernt und vielleicht war sie sogar der eigentliche Grund für seine Rückkehr. Der Taufeintrag beweist aber auch, dass Bandhauer spätestens im Frühjahr 1814 wieder in Darmstadt eingetroffen sein muss.

Am 24. Oktober 1817 wurde Auguste geboren, die zweite Tochter des Paares. Sie starb bereits 1821 im Alter von dreieinhalb Jahren, als Bandhauer schon in Köthen war. In ihrem Taufeintrag heißt es: "Als Vater des Kindes wird angegeben der Vater des Erstgeborenen Gottfried Bandhauer, Zimmermann von Roßlau im Herzogthum Anhalt-Cöthen". Das Kirchenbuch hält aber noch eine weitere Überraschung bereit: "Gevatter war der Zimmermann August Kettmann von Anhalt-Cöthen".37 Pate und Namensgeber des Kindes war also ein Zimmermann aus Köthen, mit dem gleichen Nachnamen wie der Mann, den Bandhauers Mutter 1796 geheiratet hatte und der 1809 verstorben war. Es kann daher vermutet aber derzeit nicht bewiesen werden, dass Augustes Taufpate ein Halbbruder Gottfried Bandhauers war. Dafür spricht auch sein Vorname, weil August auch einer der drei Vornamen seines Stiefvaters war.38

Ob Bandhauer mit Maria Becker und den beiden Töchtern im Baumagazin oder einer der beiden anderen Wohnungen unter einem Dach zusammenlebte, ist unbekannt. Die damaligen Adressbücher gaben jeweils nur das Oberhaupt einer Familie oder Wohngemeinschaft an, sagten aber nichts darüber aus, wie viele Personen insgesamt in der Wohnung lebten. Es gibt kein Adressbuch von Darmstadt, in dem Maria Catharina Becker als eigenständige Inhaberin einer Wohnung registriert war. Da sie in Darmstadt gestorben ist, muss sie mit ihren Kindern nach dem Wegzug Bandhauers in einem anderen Haushalt Unterschlupf gefunden haben. Zur damaligen Zeit galt es für unverheiratete Frauen als anrüchig alleine zu leben, und es war daher nichts ungewöhnliches, wenn sie bei den Eltern blieben oder bei anderen Verwandten Unterschlupf suchten. Bei Maria Catharina Becker kommt dafür insbesondere ihre Mutter in Betracht, die seit 1812 Witwe war und bei Marias Tod mit Sicherheit noch lebte. Sie hieß Luise Christine Becker (geb. Pfeiffer) und wird im Adressbuch von 1821 als die "Witwe des verstorbenen Zimmermeisters" bezeichnet.39

Es ist nicht bekannt, warum Gottfried Bandhauer und Maria Becker nicht geheiratet haben, obwohl sie zwei gemeinsame Kinder hatten und offensichtlich eine mehrjährige Partnerschaft pflegten. Konfessionelle Schranken sollten es nicht gewesen sein, denn beide waren evangelisch. Es gibt bisher keinen Beleg für irgendwelche Kontakte zwischen Bandhauer und Maria Becker oder seinen beiden Töchtern, nachdem er Darmstadt 1819 verlassen hat. Da er sich bei der Taufe als Vater der Kinder bekannte, war er auch unterhaltspflichtig und hätte von diesem Zeitpunkt an regelmäßig Geld nach Darmstadt schicken müssen. Es ist nicht bekannt, ob er dies freiwillig getan hat. Auf der anderen Seite waren bisher aber auch keine Akten zu einer Alimentationsklage gegen Bandhauer auffindbar. Da Maria Becker nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammte und Frauen damals in der Regel über keine eigenen Einkünfte verfügten, wäre sie wahrscheinlich sogar gezwungen gewesen eine solche Klage anzustrengen, wenn sie für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt sichern wollte. Es ist daher zumindest möglich, dass Bandhauer seinen Verpflichtungen freiwillig nachgekommen ist.

Ob Bandhauer von dem frühen Tod seiner jüngeren Tochter erfahren hat, wissen wir nicht. Als Auguste starb, war Bandhauer gerade erst seit wenigen Monaten in Köthen und mit einer Vielzahl von Bauprojekten des Herzogs beschäftigt. Ebenso ist unbekannt, ob ihn später jemand vom Ableben Maria Catharina Beckers informiert hat. Seine älteste Tochter Luise Christine heiratete 1839 (nach Bandhauers Tod) einen Mann aus Heppenheim, mit dem sie zu unbekanntem Zeitpunkt nach Amerika auswanderte. Das Paar ließ sich in Harrisburg/ Pennsylvania nieder und hatte eine Tochter, von der es heute noch Nachkommen in Amerika gibt.40

Düsseldorf

Laut polizeilichem Melderegister in Darmstadt reiste Bandhauer am 14. Mai 1819 nach Köthen ab. Wie es zu dieser nachweislich falschen Angabe bei den Behörden gekommen ist, lässt sich schwer sagen. Tatsache ist jedoch, dass Bandhauer kurz darauf in Düsseldorf eintraf.

Bei seiner Reise von Darmstadt nach Düsseldorf musste Bandhauer die Landesgrenze zwischen dem Großherzogtum Hessen und der nach dem Wiener Kongress von 1815 ausgerufenen preußischen Provinz 'Jülich-Kleve-Berg' überschreiten. Entsprechend der strammen preußischen Bürokratie hatte er sich bei seiner Ankunft in Düsseldorf natürlich wieder anzumelden und anzugeben, woher er kam. In der Regel geschah dies dadurch, dass der Reisende in seiner Pension oder beim Zimmerwirt ein Formular zu diesen Fragen auszufüllen hatte. Entgegen allen heutigen Vorstellungen von Datenschutz, wurden diese An- und Abmeldungen dann häufig sogar in der lokalen Tagespresse veröffentlicht.

Auf diesem Wege gelangte auch die Nachricht von Bandhauers Ankunft am Rhein in das "Düsseldorfer Intelligenzblatt" vom 18. Mai 1819. Der überraschende Wortlaut der kurzen Notiz in der Rubrik 'Angekommene Fremde' lautete: "Bei Capellen im Zweibrücker Hofe… Den 13. Lároix, Kriegszahlmeister und Bandhauer Architektor aus Paris".41

Auf den ersten Blick deckt sich das Datum der Ankunft nicht mit dem Eintrag beim Einwohnermeldeamt in Darmstadt, weil es einen Tag vor dem dort vermerkten Abreisedatum liegt. Für diese Unstimmigkeit sind aber mehrere Erklärungen denkbar: vielleicht hat sich der Zimmerwirt in Düsseldorf einfach geirrt, bzw. die Zeitung einen Fehler beim Setzen gemacht. Auch das in Darmstadt eingetragene Abreisedatum könnte falsch sein, insbesondere wenn die Abmeldung nicht persönlich erfolgte. Die im 'Intelligenzblatt' vermerkte Berufsbezeichnung "Architektor" ist hingegen durchaus mit Bandhauers Ausbildung und Anspruch in Einklang zu bringen, weil Begriffe wie Baumeister, Architekt, Kondukteur usw. damals recht frei verwendet wurden.

Dass es sich hier um einen anderen Bandhauer handeln könnte, scheint allerdings ausgeschlossen. Die drei Faktoren: Name, Berufsbezeichnung und der Ankunftsort, der auch durch preußische Quellen bestätigt wird, beweisen hinreichend, dass es sich hier um Gottfried Bandhauer aus Roßlau handelte. Im Grunde ist auch das Datum der Ankunft ein weiteres Indiz für die Richtigkeit dieser Annahme, auch wenn sich hier jemand um ein oder zwei Tage vertan hat.

Der Eintrag im Düsseldorfer Intelligenzblatt wirft aber auch das Problem auf, warum Bandhauer auf die Frage wo er gerade herkommt, eine falsche Angabe gemacht hat. Zusammenfassend ist sogar festzuhalten, dass die jeweiligen Behörden bei Bandhauers Umzug sowohl in Darmstadt als auch in Düsseldorf falsche Informationen in ihren Registern hatten. In Darmstadt wurde vermerkt er sei nach Köthen abgereist und in Düsseldorf hieß es, er komme aus Paris. Dafür muss es einen Grund geben, der banal sein kann, vielleicht aber auch mit seiner persönlichen Situation zusammenhing.

Eine einfache Erklärung wäre hier wieder ein Fehler des Zimmerwirts oder der Zeitung. Wenn man die Notiz mit gleichartigen Meldungen im 'Intelligenzblatt' vergleicht, könnte man sie aber auch so verstehen, dass Bandhauer mit dem Kriegszahlmeister Lároix gemeinsam in Düsseldorf ankam oder es für den Zimmerwirt zumindest diesen Anschein hatte. Insofern wäre es vorstellbar, dass Lároix tatsächlich aus Paris kam und diese Information fälschlicherweise auch für Bandhauer vermerkt wurde. Ausgeschlossen scheint hingegen, dass er seine Spuren ganz bewusst verwischen wollte. Er ließ zwar in Darmstadt eine Frau zurück, mit der er zwei uneheliche Kinder hatte und die er aus unbekannten Gründen weder heiraten noch mitnehmen wollte. Da gerade zu dieser Zeit Reisende ohnehin sehr kritisch beäugt wurden und angekommene Fremde namentlich in den Tageszeitungen veröffentlicht wurden, dürfte dies so einfach nicht möglich gewesen sein.

Nach Schmidt ging Bandhauer 1818 als Diätarius nach Düsseldorf, "wo er die große Cavalleriecaserne in der Neustadt ausgeführt hat".42 Wilhelm van Kempen war hingegen geneigt, die gesamte Episode um die Mitarbeit beim Bau der Kavalleriekaserne in "das Reich der Fabel" zu verweisen, weil es nach seinen Recherchen keinen einzigen Beleg für einen Aufenthalt Bandhauers in Düsseldorf gab; auch nicht in den ansonsten so akribisch geführten preußischen Meldelisten.43 Etwas ratlos machte ihn allerdings die Tatsache, dass Bandhauer den Aufenthalt am Rhein selbst bestätigte, indem er 1829 in einem Brief an den Herzog darauf einging.44 Heute lässt sich die Mitwirkung Bandhauers beim Kasernenbau in Düsseldorf aufgrund der preußischen Aktenführung eindeutig belegen.

Wegen der Chronologie der Ereignisse steht allerdings die Frage im Raum, ob Bandhauer wirklich ganz gezielt nach Düsseldorf ging, um hier Arbeit beim Kasernenbau zu suchen. Er traf schon Mitte Mai 1819 in Düsseldorf ein, während in Berlin erst im Juni die eingereichten Vorschläge für die Kaserne geprüft wurden. Die eigentlichen Bauarbeiten begannen im September 1819 und Bandhauer erhielt schließlich im Oktober einen Arbeitsvertrag durch das preußische Innenministerium. 45 Warum Bandhauer schon fünf Monate vor seinem offiziellen Dienstbeginn in Düsseldorf eintraf, was er in der Zwischenzeit dort gemacht und wovon er gelebt hat, ist unbekannt.

Die Reiterkaserne, deren Bau bei Bandhauers Ankunft in Düsseldorf bevorstand, war für das Westfälische Ulanenregiment Nr. 5 bestimmt, das nach Ausrufung der Preußischen Rheinprovinzen 1822 nach Düsseldorf verlegt wurde. Die Düsseldorfer Bevölkerung nannte sie die 'Große Kavalleriekaserne in der Neustadt', um sie sprachlich von der älteren Reiterkaserne in Derendorf abzugrenzen. Ihr Standort lag am östlichen Rheinufer, ungefähr dort, wo heute der Fernsehturm steht und der Nordrhein-Westfälische Landtag seinen Sitz hat. Die Kasernengebäude an denen Bandhauer mitgearbeitet hat, sind heute nicht mehr vorhanden. Auf dem Gelände ist jetzt ein Behördenkomplex und die Polizei untergebracht. Über die Vorgeschichte des Kasernenbaus in Düsseldorf und die Rolle die Bandhauer dabei spielte, hat Buchberger schon in seiner Dissertation berichtet. Inzwischen liegen aber auch genauere Erkenntnisse aus den preußischen Bauakten vor.