Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

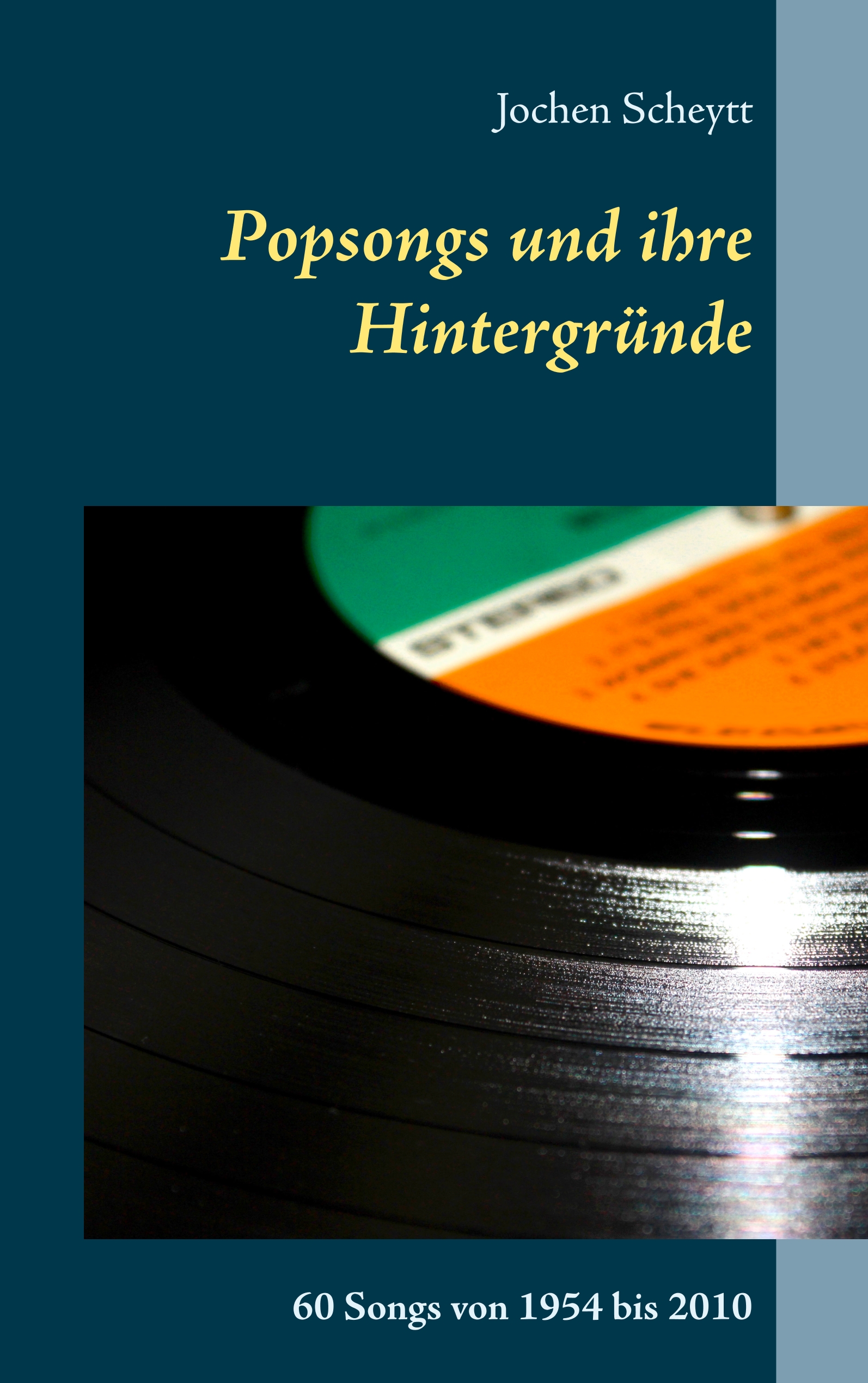

"Children's Corner" gehört zu Claude Debussys beliebtesten Klavierwerken. Er komponierte den Zyklus für seine einzige Tochter Claude-Emma, genannt Chouchou, und warf dabei einen liebevollen Blick auf ihre kindliche Welt. Dieses Buch fasst die Entstehung des Zyklus zusammen und zeigt anhand musikalischer Analysen der sechs Einzelstücke, wie Debussy Chouchous Welt mit seiner eigenen Tonsprache verband. Von den über 90 Notenbeispielen können die meisten interaktiv angehört werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jochen Scheytt wurde 1966 in Mühlacker geboren. Er studierte in Stuttgart Musik und Anglistik. Seit über 20 Jahren unterrichtet er am Schlossgymnasium in Kirchheim unter Teck Musik und Englisch. Außerdem ist er als Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart tätig. Eine schriftstellerische Tätigkeit für verschiedene Schulbuchverlage rundet sein Tätigkeitsfeld ab. Seit 1999 ist Jochen Scheytt mit seiner eigenen Homepage www.jochenscheytt.de mit Beiträgen zu Claude Debussy, Popsongs, Al Jarreau und der Minstrel Show im Internet vertreten.

Inhalt

Vorwort

Hörbeispiele

Der Gesamtzyklus

1.1 Allgemeines

1.2 Komposition und Veröffentlichung

1.3 Uraufführung

1.4 Chouchou

1.5 Titelbild

1.6 Inspiration

1.6.1 Modest Mussorgskys

Kinderstube

1.6.2 Robert Schumanns

Kinderszenen

1.6.3 Gabriel Faurés

Dolly-Suite

1.6.4 England

1.7 Inhaltliche Gestaltung

1.8 Zeitliche und stilistische Einordnung

1.9 Pianistische Anforderungen

1.10 Debussys Einspielung

1.11 Orchesterversion

Betrachtungen zu den einzelnen Stücken

2.1 Doctor Gradus ad parnassum

2.1.1 Die Etüde

2.1.2 Der Titel

2.1.3 „Hygienische und fortschreitende Gymnastik“

2.1.4 Formale und inhaltliche Gestaltung

2.1.5 Debussys Humor

2.1.6 Motivisch-thematische Zusammenhänge

2.1.7 Melodik

2.1.8 Die Coda (Stretta)

2.2 Jimbo‘s Lullaby

2.2.1 Themenübersicht

2.2.2 Themen und formale Anlage

2.2.3 Themen und zugeordnete Harmonik

2.2.4 Die große Sekund als wesentlicher Baustein

2.2.5 Auskomponiertes Einschlafen

2.3 Serenade for the doll

2.3.1 Die Serenade

2.3.2 Entstehung und Veröffentlichung

2.3.3 Widersprüchliche Interpretationen des Titels

2.3.4 Debussys Spanien

2.3.5 Elemente spanischer Musik in

Serenade for the doll

2.3.6 Formale Gliederung

2.3.7 Motivisch-thematische Analyse

2.3.8 Harmonik

2.3.9 Versuch einer Deutung

2.4 The snow is dancing

2.4.1 Überblick

2.4.2 Schneefall – das Urmotiv oder Schnee-Motiv

2.4.3 Schneetreiben – die Sechzehntel-Bewegung

2.4.4 Melodien

2.4.5 Formale Gliederung und harmonische Anlage

2.4.6 Harmonik und Farbwerte

2.4.7 Versuch einer Interpretation

2.5 The little Shepherd

2.5.1 Anregung

2.5.2 Inhalt

2.5.3 Themen

2.5.4 Formale Gliederung

2.5.5 Motivische Zusammenhänge

2.5.6 Dynamik

2.6 Golliwogg‘s cake walk

2.6.1 Minstrel Shows

2.6.2 Die Golliwogg-Puppe

2.6.3 Cakewalk

2.6.4 Elemente des Cakewalk in

Golliwogg’s cake walk

2.6.5 Ragtime

2.6.6 Elemente des Ragtime in

Golliwogg’s cake walk

2.6.7 Formale Analyse

2.6.8 Gestaltung der Einleitung

2.6.9 Gestaltung der Übergänge

2.6.10 Debussys und Wagner – Tristan-Zitat

Literatur

Werkregister

Personenregister

Vorwort

Dieses Buch über Claude Debussys Klavierzyklus Children’s Corner entstand aus der Arbeit an der Webpage www.jochenscheytt.de/debussy.html, den deutschen Debussy-Seiten. Beim Aktualisieren der Seite über Children’s Corner stellte sich heraus, dass der Beitrag den Rahmen der Webseite definitiv sprengen würde. So entstand die Idee für ein Buch.

Children’s Corner kann als eines der beliebtesten Klavierwerke Debussys angesehen werden. Darum ist es erstaunlich, wie wenig Sekundärliteratur dazu zu finden ist. Somit stößt dieses Buch in eine Lücke, die auch die vielen Veröffentlichungen zu Debussys 100. Todesjahr 2018 nicht füllten.

Der Hauptteil dieses Buchs besteht aus musikalischen Analysen der sechs Einzelstücke. Diese Analysen streben keine Vollständigkeit an; es werden also nicht immer alle musikalisch untersuchbaren Parameter betrachtet. Stattdessen fokussieren sich die Analysen auf charakteristische musikalische Merkmale der einzelnen Stücke des Zyklus, sowie auf Besonderheiten in der musikalischen Sprache Debussys. So steht im Kapitel zu Doctor gradus ad parnassum die musikalische Karikatur der Gattung Etüde und Debussys Humor im Zentrum, bei Serenade for the doll die Einbindung von Elementen spanischer Musik, bei The snow is dancing die musikalische Umsetzung des fallenden Schnees und bei Golliwogg’s cake walk die Bezüge zu Ragtime, Cakewalk und der Minstrel Show.

Ich hoffe, dass dieses Buch für alle Leser einige neue Einblicke in Debussys Zyklus Childern’s Corner bieten und somit zum tieferen Verständnis des Werks beitragen kann.

Metzingen, im April 2022

Jochen Scheytt

Hörbeispiele

Die Mehrzahl der im Buch abgedruckten Notenbeispiele können auf meiner Webseite angehört werden. Sie können dazu entweder direkt die Adresse www.jochenscheytt.de/debussy/buch/childrenscornermp3s.html eingeben oder den folgenden Code scannen.

Auf der so erreichbaren Seite sind alle als Hörbeispiele vorhandenen Notenbeispiele aufgelistet und anhörbar. Welche dies sind, kann im Buch an folgendem Symbol erkannt werden:

Die Hörbeispiele wurden von mir eingespielt und entsprechen immer genau den notierten Passagen.

1. Der Gesamtzyklus

1.1 Allgemeines

Claude Debussys Klavierzyklus Children‘s Corner besteht aus insgesamt sechs Stücken. Diese sind im Einzelnen:

1. Doctor Gradus ad parnassum

2. Jimbo‘s Lullaby

3. Serenade for the doll

4. The snow is dancing

5. The little Shepherd

6. Golliwogg‘s cake walk

Die Stücke sind mit je circa zwei Minuten alle recht kurz, so dass eine Aufführung des kompletten Zyklus ungefähr 12 Minuten dauert.

1.2 Komposition und Veröffentlichung

Claude Debussy komponierte Children‘s Corner zwischen 1906 und 1908. Im September 1908 wurde Children‘s Corner beim Verlag Durand & Cie mit einem von Debussy selbst gestalteten Titelblatt publiziert.

Das dritte Stück, Serenade for the doll, war schon zuvor als Einzelausgabe veröffentlicht worden. Unter dem französischen Titel Sérénade à la poupée war es im selben Jahr 1908 erschienen, zwei Monate vor der Publikation des gesamten Zyklus.

1.3 Uraufführung

Die Uraufführung fand noch im Jahr der Veröffentlichung am 18. Dezember 1908 im Cercle musical in Paris statt. Pianist war der Engländer Harold Bauer.

Bauer wurde 1873 in Kingston upon Thames geboren und machte zunächst als Violinist Karriere. 1893 kam er nach Paris, um Klavier zu studieren und machte sich bald einen Namen als Pianist. Wie genau er zu der Ehre kam, Children‘s Corner zur Uraufführung zu bringen, ist nicht bekannt. Bauer berichtet in seiner Autobiographie, dass ein gemeinsamer Freund, ein Konzertveranstalter, die Bitte an ihn herangetragen habe, und angab, diese komme von Debussy selbst.1 In der Tat scheint dies ungewöhnlich, da – wie Bauer selbst berichtet – er und Debussy Jahre zuvor in Streit geraten waren, worauf der Kontakt zwischen den beiden abgebrochen war. Vielleicht kam Debussy erneut auf Bauer zu, weil er einen Pianisten suchte, der sowohl die englische Herkunft als auch das Gefühl für die französische Kunstausübung miteinander vereinte – tragen doch alle Stücke des Zyklus englische Titel und stammt die Golliwogg-Puppe auch aus England. Dass Debussy ein Faible für alles Englische hatte, ist bekannt.

Debussy wohnte der Uraufführung nicht persönlich bei. Insgeheim fürchtete er negative Reaktionen des Publikums, sicherlich vor allem wegen der Wagner-Parodie in Golliwogg‘s cake walk, die dem fachkundigen Publikum damals sicher nicht entgangen sein durfte. So wartete er draußen unruhig, bis dieser gefürchtete Moment vorüber war. Harold Bauer traf Debussy nach Beendigung des Zyklus im Hof, wo dieser „mit mürrischem Gesicht auf- und abging. Er kam auf mich zu: »Eh bien! Wie hat man‘s aufgenommen?« […] Ich sah ihm direkt in die Augen. »Sie haben gelacht«, sagte ich kurz. Ich sah, wie er vor Erleichterung aufatmete. Er brach in ein befreites, fröhliches Gelächter aus, schüttelte mir herzlich die Hand und sagte: »Wissen Sie, ich danke Ihnen vielmals!«2

1.4 Chouchou

Children‘s Corner ist Debussys Tochter Claude-Emma, genannt Chouchou (dt. Liebling), gewidmet. Sie war das einzige gemeinsame Kind von Emma und Claude Debussy und kam am 30. Oktober 1905 zur Welt, gut drei Jahre bevor Emma und Claude 1908 nach einem langwierigen Scheidungsprozess heiraten konnten.

Debussy, der bei der Geburt Chouchous 43 Jahre alt war, liebte seine Tochter auf eine sehr innige Art und Weise, wie Freunde und Bekannte der Familie bestätigten und näher beschrieben. So erinnert sich der Arzt Pasteur Valléry-Radot: „Eines seiner größten Vergnügen war es zuzuhören, wie seine Tochter Chouchou sprach, sang, Klavier spielte und zu den für sie erdachten Rhythmen tanzte.“3 Die schottische Sängerin Maggie Teyte, die zur Einstudierung des Parts der Mélisande in Debussys Oper Pelléas et Mélisande neun Monate bei Debussy ein- und ausging, berichtet: „Seine ungewöhnliche Geistigkeit verriet sich in seiner Liebe zu seiner kleinen Tochter; sie war sozusagen die zentrale Nabe, um die sich das Rad seiner Zuneigung drehte […].“4

Chouchou war knapp drei Jahre alt, als Debussy Children‘s Corner fertig stellte. Die Widmung lautete: „Meiner geliebten kleinen Chouchou, mit zärtlichen Entschuldigungen ihres Vaters für das, was folgt…“ Chouchou überlebte ihren Vater nur um etwas mehr als ein Jahr und starb am 14. Juli 1919 im Alter von 13 Jahren an der falschen medikamentösen Behandlung einer Diphterie-Infektion.

Debussy komponierte ein zweites Werk mit kindlicher Thematik, welches er ebenso wie Children’s Corner Chouchou widmete. Es handelt sich dabei um das Ballett La Boîte à joujoux (Die Spielzeugkiste), das 1913 als Klavierfassung entstand und auf dem gleichnamigen Kinderbuch von André Héllé basiert. Debussy begann auch eine Orchestrierung, die er allerdings aufgrund seiner Krebserkrankung nicht mehr fertigstellen konnte. Weder er noch Chouchou erlebten die Uraufführung, die erst am 10. Dezember 1919 stattfand.

1.5 Titelbild

Auf dem von Debussy selbst gestalteten Titelbild ist ein kleiner Elefant zu sehen, an dessen Rüssel ein in der Luft schwebender Luftballon in Form einer Golliwogg-Puppe befestigt ist. Im Hintergrund sieht man Schneeflocken vor einem gräulich-braunen Hintergrund. Das Titelbild nimmt somit Bezug auf die Nr. 2, Jimbo’s Lullaby, die Nr. 4, The snow is dancing und die Nr. 6, Golliwogg’s cake walk. Ganz oben findet sich der eingerahmte Titel mit der Inschrift Children‘s Corner, in der rechten unteren Ecke die Unterschrift Debussys und – ebenfalls eingerahmt – die Datierung Juli 1908. Farblich ist das Titelbild in sehr gedeckten Farben gehalten, einen Farbtupfer ergeben nur der rote Teppich auf dem Rücken des kleinen Elefanten, der übertrieben große rot gefärbte Mund des Golliwogg-Ballons und die grüne Schrift in den beiden Rahmen.

Debussy kümmerte sich wie üblich bis ins letzte Detail um die Gestaltung des Titelbildes und schrieb am 6. August 1908 an Gaston Choisnel, einen Mitarbeiter seines Verlegers Jacques Durand: „Hier ist die Unterschrift mit meiner schwärzesten Tinte […] übrigens muss bei „Children’s Corner“ das für den Einband verwendete Rot ein Orange-Rot sein – nach Möglichkeit der Kopf von „Golliwogg’s“ [sic] mit einem goldenen Heiligenschein umgeben werden – ein Papier von hellem Grau, das aussieht, als hätte es darauf geschneit.“5

1.6 Inspiration

1.6.1 Modest Mussorgskys Kinderstube

Als Vorbild für die Komposition von Children‘s Corner wird immer wieder Modest Mussorgskys zwischen 1868 und 1872 geschriebener Liederzyklus Kinderstube genannt, über den Debussy eine begeisterte Rezension schrieb.

Wann und wo genau Debussy zum ersten Mal mit der Musik des russischen Komponisten in Kontakt kam, ist nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Es gibt hierzu in der Literatur widersprüchliche Angaben. Eine erste Gelegenheit bot sich Debussy während seiner beiden Russland-Aufenthalte in den Jahren 1881 und 1882, als er jeweils im Sommer bei der russischen Mäzenin und Kunstliebhaberin Nadjeschda von Meck als Hauspianist, Klavierlehrer und Korrepetitor engagiert war.

So erinnert sich Igor Strawinsky, dass ihm Debussy erzählte er habe Mussorgsky entdeckt, „als er ein paar Musikstücke unberührt auf Madame von Mecks Flügel liegen fand.“6 Auch Nadjeschda von Mecks Sohn Nikolas erinnert sich, dass Debussy bei diesen Besuchen nicht nur mit der Musik Tschaikowskys7, sondern auch mit der Musik von sämtlichen Mitgliedern des „Mächtigen Häufleins“, dem auch Mussorgsky angehörte, Bekanntschaft gemacht habe.8

Nadjeschda von Meck ging in die Musikgeschichte ein als Förderin und Mäzenin Peter Tschaikowskys, mit dem sie fast 14 Jahre lang einen intensiven Briefwechsel unterhielt, den sie aber nie persönlich traf. Naturgemäß wurde im Hause von Meck sehr viel Tschaikowsky gespielt; sie konnte, wie sie selbst in Briefen bestätigte, nicht sehr viel mit der Musik der Mitglieder des „Mächtigen Häufleins“, die Tschaikowsky als zu westlich ablehnten, anfangen.

Diese erste Begegnung Debussys mit der Musik Mussorgskys dürfte also eher kursorisch gewesen sein; außerdem war Debussy damals noch sehr jung und erst ganz am Beginn seiner künstlerischen Entwicklung. So wird seine Begeisterung für Mussorgsky ihren Ursprung wohl eher in einer späteren Beschäftigung mit dessen Musik gehabt haben, die ungefähr zu Beginn der 1890er Jahre stattfand.

Der Komponist Camille Saint-Saëns hatte 1874 einen Klavierauszug von Mussorgskys Oper Boris Godunow aus Russland mitgebracht und diesen an seinen Freund Jules de Brayer verliehen, der ihn wiederum um 1890, als er Debussy kennenlernte, an ihn und den Komponisten Ernest Chausson weitergab. Ernest Chausson lud zu Beginn der 1890er Jahre immer wieder befreundete Musiker und Künstler zu sich nach Luzancy ein, wo man unter anderem die Musik von Modest Mussorgsky mit Begeisterung spielte, studierte und diskutierte. Es erscheint als sehr wahrscheinlich, dass dort auch die Kinderstube gespielt und besprochen wurde.

Einige Jahre später, im Jahr 1901, schrieb Debussy eine Rezension in der Fachzeitschrift Revue Blanche, in der er die Kinderstube als Meisterwerk bezeichnete. In dieser Rezension findet man den ganzen Debussy: seine heftige Ablehnung alles Künstlichen, Manirierten, Schwülstigen und Unnatürlichen, sein Widerwille gegenüber aller bloßer Erfüllung von überkommenen Konventionen und Regeln, dafür die Liebe zu allem Natürlichen, zum Gefühl und zum spontanen unverfälschten Ausdruck. Er schreibt:

„Niemand hat so zart und tief das Beste in uns angerührt; seine absichtslose, von verknöcherten Formeln freie Kunst ist einzigartig und wird es bleiben. Nie hat eine so verfeinerte Sensibilität sich so einfach auszudrücken vermocht; es ist, als schaute man dem Tanz eines neugierigen Wilden zu, der bei jedem Schritt, den ihm sein Gefühl eingibt, die Musik entdeckt. […] Alle diese kleinen Dramen sind, das muss ich betonen, mit größter Einfachheit in Musik gesetzt. Mussorgsky genügt ein einziger Akkord, der Herrn… (ich habe vergessen, wie er heißt9) armselig vorkäme, oder eine Modulation von solchem Instinkt, wie er Herrn… (es ist der gleiche) unbekannt sein dürfte.“10

Neben der Simplizität der Mittel, der ungewöhnlichen deklamatorischen Gestaltung der Singstimme und der unkonventionellen formalen Gestaltung bewunderte Debussy Mussorgsky wegen dessen harmonischer Sprache, die in ihrer Farbigkeit Bezüge zu seiner eigenen Harmonik aufweist.

Vergleicht man die beiden Werke, bestehen auf den ersten Blick einige Gemeinsamkeiten. Das beginnt mit dem Titel: Die „Kinderstube“ (im russischen Original „Detskaya“) und „Children’s Corner“, die Kinderecke, bzw. Spielecke. Auch bei den einzelnen Stücken – sieben Stücke bei Mussorgsky und sechs bei Debussy – finden sich Übereinstimmungen: Nr. 4 Mit der Puppe und Serenade for the doll, Debussys Nr. 3; oder das Thema des Schlafengehens, bei Mussorgsky die Nr. 5 Vor dem Schlafengehen, bei Debussy die Nr. 2 Jimbo’s Lullaby. Bei diesen Themen handelt es sich aber auch um typische Topoi der kindlichen Welt.

Musikalisch sind beide Werke dagegen sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zu Children’s Corner ist die Kinderstube ein Werk für Gesang und Klavier. Die Lieder, zu denen Mussorgsky den Text selbst schrieb, sind als Dialog zwischen Kind und Kindermädchen angelegt und folgen einer lebhaften deklamatorischen Schreibweise. Mussorgsky geht oft unkonventionelle musikalische Wege, so zum Beispiel, wenn er die letzte Frage des Kindes „So, Nanjuschka?“ in der Nr. 5 Vor dem Schlafengehen ohne Nachspiel des Klaviers offen stehen lässt.

Notenbeispiel 1: Modest Mussorgsky: Kinderszenen, Nr. 5 „Vor dem Schlafengehen“, Schlusstakte

Auch formal ordnet Mussorgsky die Musik komplett dem Text, beziehungsweise dem Inhalt unter, verwendet also keine vorgegebenen Formmodelle.

Children’s Corner dagegen ist reine Instrumentalmusik und so wählte Debussy eine eher stilisierte Herangehensweise. An die Stelle von konkret vertonten Dialogen treten inhaltlich weniger konkrete musikalische Betrachtungen über Gegenstände aus der Welt des Kindes – und zwar speziell aus der seiner Tochter Chouchou. Diese Gegenstände erwachen im Kopf des Hörers zum Leben und nehmen Gestalt an.

1.6.2 Robert Schumanns Kinderszenen

Somit stehen die Stücke aus Children’s Corner in ihrer musikalischen Gestaltung Robert Schumanns Kinderszenen näher. Schumann hatte seine Kinderszenen 1838 geschrieben, eine Sammlung von 13 Miniaturen für das Klavier mit poetisierenden Titeln in tief romantischem Geist. Es ist nicht bekannt, ob Debussy die Kinderszenen kannte, möglich ist es aber auf jeden Fall, da Debussy mit Schumanns Musik vertraut war. In seinen Gesprächen mit Monsieur Croche erwähnte Debussy Schumann mehrfach und schrieb unter anderem, Chopin und Schumann hätten wirklich für Klavier geschrieben, was als Lob angesichts der laut Debussy weniger pianistisch als vielmehr orchestral gedachten Setzweise der späten Beethoven-Sonaten gemeint war.11 An anderer Stelle bezeichnete er Schumann als großes Genie, auch wenn ihm Heines feine Ironie bei der Komposition der Heine-Lieder entgangen sei.12

Gemeinsam ist beiden Werken, den Kinderszenen und Children’s Corner, dass sie, wie Robert Schumann es ausdrückt, eine „Rückspiegelung eines Älteren für Ältere“13 sind. Beide Werke sind also in ihrer Gestaltung weder kindliche Musik noch Musik für Kinder. Sie sind aber trotzdem in ihren klaviertechnischen Anforderungen im Vergleich zu den anderen Werken der beiden Komponisten reduziert – auch das eine Parallele.

Außerdem schreibt Schumann über die Kinderszenen: „…der meint wohl, ich stelle mir ein schreiendes Kind vor und mache die Töne danach. Umgekehrt ist es – die Überschriften entstanden natürlich später und sind nichts als kleine Fingerzeige für Vortrag und Aufführung“.14

Genau so hätte es auch Debussy ausdrücken können, und so verfuhr er auch bei seinen Préludes, bei denen er die Titel nicht über, sondern als Nachtrag ans Ende der Stücke stellte. Denn auf diese Weise kann sich der Hörer sein eigenes, unvoreingenommenes Bild davon machen, was dargestellt werden könnte, ohne von der Intention des Komponisten beeinflusst zu werden. Bei Children’s Corner