Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Die Compliance als eigener Unternehmensbereich ist bei weitem nicht der Teil, der einem Unternehmensführer die höchsten Lustgefühle entlocken wird. In Zeiten, in denen man sich als Gestalter, Entscheider und Innovator mehr Handlungsspielraum, mehr Durchschlagskraft oder mehr Effizienz erhofft, sind Themen rund um Regulatorien, Audits, Einhaltung von Sorgfaltspflichten und mehr zwar ein Thema, aber erst dann, wenn man diese nicht mehr umgehen oder vermeiden kann. Dieser Leitfaden zeigt anhand der operativ am öftesten anzutreffenden Compliance-Frameworks, wie man diese aufbaut, implementiert, automatisiert und für die Unternehmensführung auch im operativen Tagesgeschäft so nutzbar macht, dass der Terminus Compliance nicht nur mit dem "belasteten" Begriff Audit in Verbindung gebracht werden muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 77

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Unberechenbarkeit versus Vertrauen

Was «Compliance» ist und wie sie funktioniert

Der Wert von Managementsystemen an sich

Wozu dienen Managementsysteme

Platzhirsch ISO – Was steckt drin, was ist dran?

Mythen, Legenden und Trugbilder

Wie ist ein Managementsystem aufgebaut

Ein Etappenplan für den Aufbau eines Management-Systems

Etappe «Wo und Warum»

Etappe «Welches Ziel»

Etappe «Wer»

Etappe «Was»

Etappe «Womit»

Etappe «Wie»

Wie man sich Frustrationen erspart

Ansätze zur Vermeidung von Abstossungserscheinungen

Emotional Response to Change nach Kübler/Ross

Kurt Lewin Model

Das Adaptive Cycle Model

John Philipp Kotters Modell der 8 Schritte

Agiles Umfeld und Managementsysteme – geht das?

Was bedeutet VUCA?

Wo gilt nun VUCA und wo nicht?

Welche Denke ist bei der Gestaltung von Managementsystemen im agilen Umfeld angesagt?

Was bedeutet dies nun für die, die Managementsysteme etablieren wollen

Technologien, die helfen können

Unerwünschte Nebenwirkungen von Technologien

Was Compliance mit Automatisierung zu tun hat

Automatisierung – Was man dazu in der Compliance wissen sollte

Wo die künstliche Intelligenz die Compliance-Arbeit erleichtern kann

Backsight – Insight und Foresight in der Compliance

Wie schaltet man auf Automatisierung in der GRC um – ein Implementierungsleitfaden

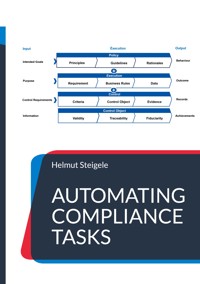

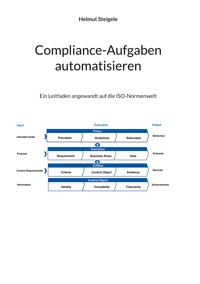

Automatisierung von GRC-Aufgaben mit Hilfe des GRC-Automation-Blueprints

Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

Weitere Publikationen

Blogs – Sites – Kontakt

Über den Autor

Vorwort

Die Compliance als eigener Unternehmensbereich ist bei weitem nicht der Teil, der einem Unternehmensführer die höchsten Lustgefühle entlocken wird.

In Zeiten, in denen man sich als Gestalter, Entscheider und Innovator mehr Handlungsspielraum, mehr Durchschlagskraft oder mehr Effizienz erhofft, sind Themen rund um Regulatorien, Audits, Einhaltung von Sorgfaltspflichten und mehr zwar ein Thema, aber erst dann, wenn man diese nicht mehr umgehen oder vermeiden kann.

Bei genauem Hinsehen aber wird selbst der hartgesottenste Unternehmensführer eines erkennen müssen.

Der Sinn von Regularien und Compliance ist das Verhindern böser Überraschungen!

Ebendiese erlebten Investoren, der Staat (i. e. der Steuerzahler) aber auch ganze Wirtschaftsräume die letzten 20 Jahre schon des Öfteren

Ob dies die Bilanztricksereien von Enron waren (welche zu dem führten, was wir heute SOX nennen), ob es die Staatshilfen nach dem Eintreten der Hypothekarkrise in den USA oder nach der Covid-Ära waren (wo sich zeigte, wie schwach es um Resilienz der Unternehmen stehen konnte), oder bei der heutigen Spannungslage rund um die Versorgung mit Energie, Information und operativ wichtigen Grundstoffen (Stichwort kritische Infrastruktur, Nachhaltigkeit)

Sobald es schmerzhaft wurde, griffen sowohl Regulatoren, aber auch nur durch Privatinteresse getragene Initiativen zu Regelwerken, die für derartige Zwecke

Anforderungseinhaltung und damit verbundene Schwachstellen prüften

Regeleinhaltung faktenbasiert nachwiesen

Zu einem Zweck: Vertrauen im Markt sicherstellen. Denn ohne Vertrauen in den Markt selbst, gibt es im schlimmsten Fall den Markt selbst nicht mehr.

Schmerzhaft wird dies für Unternehmenslenker, wenn es heisst:

Mangels Nachweises der Zertifizierung «X…» können wir Ihnen keine weiteren Aufträge erteilen

Mangels Nachweises der Sorgfaltspflichten im Geschäftsbericht «X» sehen wir uns ausserstande eine weitere Finanzierung zusagen zu können

Aufgrund der fehlenden Nachweise im Sorgfalts-, Rechnungslegungs- und Nachhaltigkeitsbericht erteilen wir Ihnen einen Strafbescheid über «x%» Ihres Jahresumsatzes….

Schrieb ich noch in der letzten Auflage dieses Buches über die Liebe des Kunden zu Vertrautem und zu Qualitätssiegeln, um schneller zu entscheiden, so ist es aufgrund der stürmischen Grosswetterlage ein schärferer Wind, der einem Unternehmenslenker entgegenweht.

Es geht immer noch um das Vertrauen, früher schwang es im Hintergrund mit. Heute wird es mit Vehemenz und mit Nachweisen eingefordert!

In der früheren Auflage zu diesem Buch lag der Schwerpunkt darin, zu beschreiben, wie Managementsysteme (vor allem jene rund um ISO) funktionieren und wie Sie einem Unternehmen das Leben im Kampf um den Erhalt des Vertrauenskapitals erleichtern sollten.

In dieser Neuauflage arbeiten wir, eingedenk der steigenden «Compliance-Anforderungen», und des schleichenden Mangels an Fachleuten in diesem Gebiet, auf diese Fragen auf:

Wie funktioniert Compliance an sich

Welche beispielgebende Rolle haben «Managementsysteme» wie jene aus der ISO-Welt für diese Fragestellung

Wie kann man dem schleichenden Mangel an Fachleuten in diesem Bereich bei gleichzeitig wachsendem Compliance-Umfeld begegnen, um noch als Unternehmen handlungsfähig zu bleiben?

Unberechenbarkeit versus Vertrauen

Wenn es einen Parameter gibt, der für die heute als «digital» gekennzeichnete Welt gilt, so ist dies das Wort «Unberechenbarkeit».

Was hat sich geändert. Nun in Zeiten des Internets begann der Wind sich zu drehen. Allumfassende Information erlaubte es den heutigen Konsumenten, sich auf breiterer Basis, ohne grössere Hindernisse zu informieren. Suchhilfen und Suchmaschinen halfen dieser Informationsflut Herr zu werden.

Damit war das Informationsmonopol vieler Hersteller und Dienstleister aufgeweicht, doch noch nicht gebrochen. Gab es doch noch einen Faktor, auf den man zählen konnte:

Der Wunsch des Kunden bei Entscheiden Kraft zu sparen, die Neigung dem Erwartbaren, Verlässlichen und Vertrauten eher eine Chance zu geben, als dem unbekannten Neuen.

Mit dem Einzug von Social Media und all den Bewertungs-, Referenz- und Austauschplattformen (Trivago und Facebook haben es vorgemacht) gewann just die Kombination der vertrauten Referenz, welche immer und überall in den Weiten des Web wiedergefunden werden konnte, ein gewaltiges Potential. Dumm nur, für die Lieferanten, dass sie nun nicht mehr die alleinige Informationsquelle waren.

Konnte man nun doch, vorbei am «Hersteller» Erfahrungen austauschen, Referenzen einholen und sich unabhängiger informieren.

Es kam zum Effekt, dass nun die Konsumenten gezielt die Ungleichheiten und Informationsnachteile bei Konsum- oder Investitionsentscheiden umschiffen konnten. Die gezielte vormalige Beeinflussung, ja der Zwang glauben zu müssen, weil man es einfach nicht wissen konnte, war vorbei. Mehr noch, der Kunde wurde zu einer neuen «Macht» im Spiel mit den Herstellern und Dienstleister.

Für die Anbieter von Gütern und Dienstleistungen wurden vormals noch stabile Märkte und Bedürfnisfelder plötzlich zu einem unkontrollierbaren Minenfeld.

Doch für die Konsumenten wurde es trotzdem nicht einfacher. Viele Informationen hatten einen Nachteil. Sie verlangten nach Auswertung, genau diese und die damit verbundenen Entscheide kosten dem potentiellen Käufer aber Kraft.

Womit es selbst in der Welt des digitalen Gestürmes eine Konstante gibt. Wer es in einem stürmischen Umfeld schafft, bei seinen Konsumenten ausreichend Kontinuität und «Vertrauenskapital» aufzubauen, spart dem späteren Kunden «Kraft» beim Entscheiden. Dadurch überlebt er als Provider länger und mit nachhaltigeren Margen, als jene, die mit immer wieder wechselnden «Unique Selling Proposition» irgendwann den Wettlauf ums Überleben verlieren werden.

Notabene gilt ein Detail immer noch: In jedem Sturm gibt es ein «Auge der Ruhe». Dies ist selbst im digitalen Umfeld so.

Es kommt also darauf an, wie nahe man sich als Lieferant oder Dienstleister am Kunden selbst befindet, beziehungsweise für welchen Kunden oder Wettbewerbsumfeld man bei seiner eigenen Leistungserstellung mitdenken und mit leben muss, um im Spiel zu bleiben.

Je näher man an den in Massen auftretenden, gleichzeitig aber in der Meinungsbildung launisch und wankelmütigen Endkunden auftritt und je kleiner der Einsatz des Endkunden im Rahmen eines Geschäftes ist, desto chaotischer wird es für einen Anbieter, ergo desto mehr Vertrauenskapital nach vorne und mehr Stabilität «nach hinten» sind gefragt.

Zusätzlich werden die jeweiligen Konsumenten bei zunehmendem Tempo auf einen klaren Nutzfaktor und auf Kontinuität in der Lieferleistung setzen.

Dies, weil der Nutzen und die Ergebniskonstanz das Vertrauen steigern, dasselbe aber in all der Informationsflut kurze Entscheidungszyklen, Sicherheit und damit wenig Energieaufwand im Entscheid bedeuten.

Die Regel für Leistungsanbieter lautet daher, je höher die Einsatzsumme bei einem Kauf des Kunden ist, je mehr Berechenbarkeit eingefordert wird und je länger die Phasen werden, in denen sich die «Meinung» der Endkunden bis ans Ende einer Lieferkette ziehen, desto wichtiger werden die Vertrauensbildenden Faktoren: Nachvollziehbarkeit, Stabilität und Berechenbarkeit.

Genau hier wieder greift das Bedürfnis nach der Sichtbarkeit des Vertrauenskapitals eines Leistungsabnehmers (zeigen Sie mir, dass Sie ihr Geschäft beherrschen).

Kurz, je mehr Mittel und Energie man für eine Dienstleistung oder ein Produkt einsetzt, desto mehr steht der jeweilige Lieferant in der Pflicht Vertrauenskapital in Form von Nachweisen «vorzuschiessen»

Je einfacher dieser «Nachweis» oder die gezeigte «Vorinvestition» für den jeweiligen Abnehmer einzuordnen ist, bzw., je vertrauenswürdiger die Quelle dieses Nachweises ist, desto eher wird die angestrebte Lieferanten-Kunden oder Servicebeziehung auf das Wohlwollen der Entscheider treffen.

Warum: Je qualifizierter und unabhängiger die Referenzaussage zu einer Lieferleistung ist, desto niedriger die erwarteten Erfüllungsrisiken, Gefahren und Ängste beim Entscheider.

Was «Compliance» ist und wie sie funktioniert

«Compliance» bedeutet im Grunde nichts anderes als «Regeltreue». Jemand, der sich compliant verhält, hält sich also an Regeln. Regeln, die man sich entweder selbst auferlegt hat, Regeln, die einem eine übergeordnete Instanz oder auch der Markt auferlegt hat.

Diese Regeln finden sich oft in Verordnungen, Gesetzestexten, ISO-Normen, Branchenstandards, aber auch später in internen Richtlinien (Policies), Leitbildern und Guidelines.

Ein kurzer Abriss dazu:

Richtlinien zum Schutz kritischer Infrastruktur (NIS 2)

Richtlinien zum Schutz des Finanzsektors (DORA)

Richtlinien zu Themen der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Standards zu

Geprüft, wird bei all diesen Beispielen die Einhaltung dieser Regeln durch Audits anhand vordefinierter Anforderungen und Prüfregeln.

So weit die wahrscheinlich auch bei Ihnen vorliegende Einordnung dieses Themas. Nicht ohne Grund hinterlässt das Wort Audit bei vielen mehr Angst als das Auftreten der heiligen Inquisition.