Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Panamericana Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

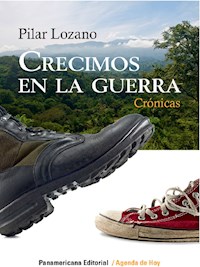

Estas crónicas escritas por Pilar Lozano, a lo largo de varios años de trabajo periodístico, son un duro recorrido por la historia de vida de niños y niñas y adolescentes que estuvieron vinculados, como en los peores tiempos de la esclavitud, con los grupos armados ilegales de Colombia. Estas, y otras historias de este libro, muestran la huella del conflicto en la infancia de nuestro país. Este libro reitera la tragedia humanitaria que simboliza para las niñas, los niños y los pueblos sucumbir y perderlo todo por el conflicto armado. Es el resultado de muchas jornadas de la periodista tras cada una de las historias, a lo largo y ancho de Colombia. Logra testimonios tan sentidos que muchas veces se confunde el género periodístico con el cuento o la novela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lozano, Pilar, 1951-

Crecimos en la guerra / Pilar Lozano ; prologuista Beatriz Linares. -- Editora Mireya Fonseca Leal. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2014.

184 p. : il. ; 23 cm.

ISBN Impreso 978-958-30-4390-1

ISBN Digital 978-958-30-6274-2

1. Crónicas periodísticas - Colombia 2. Conflicto armado -Crónicas periodísticas 3. Violencia - Crónicas periodísticas 4. Niños víctimas de la violencia I. Linares, Beatriz, pról. II. Fonseca Leal, Raquel Mireya, ed. III. Tít.

070.44 cd 21 ed.

A1436143

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Primera edición, mayo de 2014

© 2014 Pilar Lozano

© 2014 Panamericana Editorial Ltda.

Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57 1) 3649000

Fax: (57 1) 2373805

www.panamericanaeditorial.com

Bogotá D. C., Colombia

Editor

Panamericana Editorial Ltda.

Edición

Raquel Mireya Fonseca Leal

Fotografías de portada

© Shutterstock / specnaz / Kobby Dagan / melkerw

Diagramación

Martha Cadena / Alejandra Sánchez

ISBN Impreso 978-958-30-4390-1

ISBN Digital 978-958-30-6274-2

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.

Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.

Calle 65 No. 95-28, Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355

Fax: (57 1) 2763008

Bogotá D. C., Colombia

Quien solo actúa como impresor.

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Agradecimientos: a Magdalena Arango y Marta Lozano por su apoyo y a Santiago Suárez, mi compañero, quien sufrió conmigo estas historias.

CONTENIDO

Prólogo

1. Así fue como dejé de ser niño

2. Un hombre grande, de once años

3. ¡No somos basura!

4. Mi cuerpo es una colcha de remiendos

5. Una infancia llena de miedos

6. Una niña con oreja de duende llegó al cielo

7. Nosotros fuimos criados en la guerrilla

Notas al pie

PRÓLOGO

He aceptado gustosa escribir unas ideas para presentar este libro, el que reitera una vez más la tragedia humanitaria que simboliza para las niñas, los niños y los pueblos sucumbir y perderlo todo por el conflicto armado. La lectura de este magistral texto de la escritora Pilar Lozano nos invita a emprender un duro recorrido por la historia de vida de miles y miles de voces infantiles e inocentes que han estado y están vinculados, como en los peores tiempos de la esclavitud, con los grupos armados ilegales de Colombia. Estos relatos no solo representan a sus protagonistas, como Manuel y su hermano, a José, Julia, Yair, María, Julio, Sandra, Gloria, Miguel o a Émerson, a Yésica, Sofía, Belkis, Yajaira, Mayra, Hugo o a Mónica entre otros. También hablan en nombre de niños, niñas, adolescentes, hoy jóvenes a quienes la guerra en su más perversa expresión tejió sus almas a retazos y a remiendos, tal como los cuerpos de las chicas recreadas en este libro que perdieron sus piernas, también por causa y consecuencia de un conflicto armado que no les pertenece, pero que cobra sus mayores víctimas en los más vulnerables.

Este viaje que propone la autora nos compromete a vivir cada historia en todo su contexto. Esta responsabilidad implica también que de la marcha de regreso volvamos distintos, livianos, sin armaduras ni maletas y dispuestos a tomar conciencia de la imperiosa necesidad de movilizar nuestra razón y nuestra emoción, de manera que podamos incidir en la transformación de la vida de esas otras y esos otros, niños y niñas que viven en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios y en cada rincón del país, en particular de quienes habitan sin habitación, aquellas zonas apartadas en las que los riesgos y las amenazas son aún más contundentes.

Estas historias no están escritas en amarillo, no pretenden intimidar ni perturbar a la sociedad, llaman desde mi apreciación a una reflexión obligada: qué puedo hacer yo por las niñas y los niños de mi país; cómo debo actuar desde mi propia cotidianidad y desde la responsabilidad moral que tengo como ciudadana o ciudadano para contribuir a que cese la violencia contra la niñez. Iniciemos al menos dando una vuelta inversa a la pirámide para reconocer que niñas, niños y adolescentes son las personas más sustantivas de la sociedad que demandan de cada uno y de cada una la más alta consideración y respeto por sus derechos. Tomemos conciencia de que las personas menores de 18 años que han pasado por el conflicto armado como víctimas-protagonistas son el presente y no el futuro del país; ellas y ellos no tendrán futuro mientras no les aseguremos que hoy, durante su presente, la sociedad y el Estado les cercioremos todos y cada uno de los derechos que la guerra les robó o a los que nunca tuvieron acceso antes de su vinculación con los grupos armados. Es imperativo re-construirles todas sus capacidades para que puedan borrar las tortuosas heridas marcadas en sus corazones y en sus mentes que les dejó su pasado; esta es la responsabilidad ética que les debemos para asegurarles el futuro que en la actualidad no tienen.

Los ya hoy nietos reclutados por la guerra son, además de víctimas de la violencia armada, mártires silenciosos de la llamada violencia social; no escapan a ningún tipo de agresión ni de exclusión social, tal como observarán en cada historia respetuosamente recogida por la autora. Antes de ser parte del conflicto armado muchos fueron maltratados en sus hogares, otras fueron agredidas sexualmente por padres o padrastros o algún miembro conocido o cercano a la familia; quienes creyeron y siguen creyendo que sus cuerpos les pertenecen por el hecho de ser adultos; otros fueron hijos e hijas de padres y madres ausentes, criados por otros miembros de la familia. La mayoría, analfabetas funcionales para quienes luego actualizar sus niveles de formación educativa les es casi un reto inalcanzable, y precisamente por ello sus procesos de reintegración social y oportunidades laborales se limitan a tener que desarrollar actividades o trabajos de muy baja remuneración, porque cuando salieron del grupo armado ya fue tarde para culminar un proceso educativo que les permitía llegar hasta educación superior, y por ello contar con mejores oportunidades.

Los cortos años de vida de nuestros niños y niñas vinculados con el accionar delictivo y armado de los grupos al margen de la ley han estado tatuados por el dolor, el abandono, el miedo, el inicio de relaciones sexuales tempranas, el maltrato y el abuso. Sus caras de niños y niñas marcan las agudas líneas de experiencias que nunca han debido vivir. Más de cinco mil niños y niñas en Colombia, que desde 1999 han logrado de cualquier forma abandonar los grupos armados, confirman en cada renglón de sus vidas que los conflictos armados y las actividades ilícitas propias solo les han legado la más profunda amputación de sus procesos de crecimiento como niños y como niñas les han arrancado la amorosa exploración de su adolescencia y les marcan una amarga y resignada juventud sin igualdad de oportunidades frente a otras y otros como ellos.

Pero este impacto de los conflictos armados sobre la vida de las niñas y los niños no es una preocupación exclusiva de Colombia ni del siglo XXI. Desde 1864 año de fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, y luego la aprobación en agosto de 1949 de los cuatro Convenios de Ginebra, la comunidad de naciones ha hecho visible la preocupación por la problemática de las víctimas de las guerras, en particular de la población civil y de la niñez menor de 15 años utilizada por combatientes, de ahí que los países hayan acordado que el objetivo primordial de los Convenios suscritos era el de poner límites a la crueldad de las guerras. En ese orden de ideas, los cuatro convenios concuerdan en un artículo común, el tercero, según el cual se garantiza una mínima protección a las víctimas de las confrontaciones armadas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja consideró pertinente ajustar el Convenio a las dinámicas macabras que marcó la mencionada guerra.

Dicho artículo tercero común que regula los conflictos no internacionales (como es el caso de Colombia) conmina a quienes participan del conflicto, a observar al menos que las personas que no participen de las hostilidades deban ser tratadas con humanidad sin ninguna distinción basada en su raza, color, religión, creencias, sexo, nacimiento o fortuna. En dicha línea se prohíben los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura, así como la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, las condenas y ejecuciones sin previo juicio ante el tribunal competente. Este artículo ordena que los heridos, enfermos y náufragos deberán ser recogidos y asistidos.

Estas obligaciones consagradas en textos legalmente vinculantes desde 1949 rigen como si hubiesen sido escritos para coyunturas bélicas que han debido desaparecer hace muchas décadas, las que en cambio están más que vigentes aun 65 años después de su aprobación. Esta mirada sugiere escepticismo y desesperanza frente a las luchas legales que pretenden regular la conducta humana: por un lado, el universo jurídico de las normas en el que las naciones llegan solamente hasta su adopción formal pero quedan allí, escritas. Estas normas que en los imaginarios colectivos no generan transformaciones (siempre se quiere modificar o hacer nuevas leyes), no son malas per se; el punto y el reto anterior (1949) y actual (2014) para los pueblos es entender que la norma no es un fin en sí misma sino un medio para transformar los comportamientos y regular la convivencia entre las personas. Pero las normas no pueden solas y de manera aislada producir esos cambios. Ellas deben estar acompañadas por acciones de política social y económica, acciones de cultura, pedagogía y alfabetización en derechos humanos y programas de desarrollo humano entre otras. Ese es el reto del siglo XXI.

En efecto, así lo ha intentado la comunidad de naciones. Además de los Convenios del 49, el Comité Internacional de la Cruz Roja promovió en 1977 la aprobación de los dos Protocolos Adicionales a los cuatro Convenios en los que se regula, en tiempos de conflictos armados, la protección debida de la población civil y se prohíbe alistar a personas menores de 15 años para que participen en las hostilidades. Posterior al 77 se aprobaron, en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, el Convenio Adicional a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la prohibición de reclutar menores de 18 años para que participen en conflictos armados (1999), y el Convenio 182 sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil que abarca el reclutamiento y utilización de menores de 18 años en conflictos armados y la utilización de personas menores de 18 años en actividades ilícitas, particularmente el narcotráfico y sus acciones concomitantes (2002). Estos acuerdos normativos son pasos importantes, pero reitero, por sí solos no logran avances. Las normas son una de las tareas, no la única.

También es importante anotar que tal sería la honda preocupación por la situación de la niñez reclutada y utilizada por grupos armados ilegales en el mundo, que en 1996 se crea en el ámbito de la Secretaría General de Naciones Unidas la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de niños soldados, oficina que desde entonces viene promoviendo Resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, para que se conmine a los países que sufren conflictos armados a no permitir el reclutamiento y utilización de niños y niñas por los citados grupos, y en particular una Resolución exclusiva (1325) sobre el trato y el respeto que debe asegurarse a las niñas y a las mujeres víctimas de los conflictos armados. Esta Oficina Especial ha producido de manera sistemática y anual desde 1997, informes del Secretario General para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de niños soldados en los diferentes países del mundo, incluida Colombia, los que han permitido hacer pedagogía mundial en cuanto a poner en evidencia esta aguda problemática, en el ámbito de la Resolución 1612 del 26 de julio de 2005 que crea un mecanismo de monitoreo y seguimiento para los países del mundo en los que persiste el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años para que participen en conflictos armados.

Estos ejercicios de política pública internacional han sido suscritos por la mayoría de los países del mundo y con fundamento en ellos, Colombia ha sido particularmente juiciosa, no solo en su suscripción y adopción, sino en la aprobación de leyes de contenido contundente para consagrar sanciones severas para quienes recluten y utilicen menores de edad y para organizar todo el aparato estatal en torno del trato jurídico y de protección social que debe asegurarse a las personas menores de 18 años que en cualquier condición abandonen los grupos armados ilegales. También Colombia es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional para el cual el reclutamiento forzado de menores de 15 años es tipificado como crimen de guerra, y por ende es un delito de carácter imprescriptible.

Otras normas nacionales como las de Orden Público, el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia, además de las que ratifican los tratados internacionales ya relacionados y que contienen previsiones claras y precisas, componen el cuerpo normativo regulatorio de una de las condiciones más aberrantes a las que puede ser sometido un ser humano que no ha llegado a su mayoría de edad: el reclutamiento y utilización para participar directa o indirectamente en el conflicto armado y del accionar criminal que funciona paralelo al conflicto.

Colombia ha hecho, y puede mostrar, importantes esfuerzos (además de los normativos) en materia de política para complementar el cuerpo normativo. En 2007 crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años por grupos armados ilegales mediante decreto presidencial a cuya cabeza está el Vicepresidente de la República. Esta Comisión tramitó en 2010 el Documento CONPES 3673 que sienta de manera oficial la política nacional de prevención de reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley, de la que se desprenden más de 18 Planes de Acción (con apropiación de recursos) de las entidades del Estado, que tienen alguna responsabilidad en la prevención del reclutamiento y en la protección de las y los adolescentes que han abandonado los grupos armados ilegales, como es el Programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde 1999 y hasta 2013 ha atendido, como ya se anotó, el proceso de desvinculación de más de 5.000 hombres y mujeres menores de 18 años y el diseño del programa conjunto de reparación integral para menores de edad gestado por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del conflicto armado.

Sumado a lo anterior, en 2005 se dio inicio al proceso de desmovilización de los llamados grupos paramilitares regulado por la Ley 975, procesos de desmovilización que en algunos casos entregaron para la protección del Estado un número importante de menores de edad y en otros casos, menores de edad que fueron regresados a sus entornos familiares. En virtud de la aplicación de la citada Ley de Justicia y Paz, se dictó la primera sentencia contra un reclutador de menores de edad en Colombia, alias el Alemán, quien confesó el reclutamiento de 309 menores de edad y por dicha causa y otros delitos de gravedad fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad. En esta Sentencia (diciembre 16 de 2011) se ordena al Gobierno nacional diseñar un programa de reparación integral al grupo de jóvenes que fueron víctimas del delito de reclutamiento cometido por Rendón Herrera en coordinación con la Unidad Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas.

Al tiempo que todo esto pasaba en Colombia, el mundo celebraba en septiembre de 2013 la ratificación por parte del Tribunal Especial para Sierra Leona de la primera sentencia a 50 años de prisión (dictada en abril de 2012) por crímenes de guerra, incluido el reclutamiento forzado de menores de edad, contra Charles Taylor expresidente de Liberia (África) por delitos cometidos durante la guerra de Sierra Leona entre 1991 y 2002.

En este rápido panorama expuesto, relacionado con la cantidad de acciones jurídicas y de política que han sido adoptadas por los diferentes sistemas de protección internacional de derechos humanos, incluida la normativa penal y por los países en particular como el caso de Colombia, puede observarse que no han sido pocos los esfuerzos emprendidos para prevenir el reclutamiento de niños y niñas y para poner en marcha programas de restablecimiento de derechos y de protección, así como de reparación integral, sumado a todo un bloque de leyes en las mismas materias.

Pero, con tantas tareas realizadas como las normativas, las de adecuación institucional, las de prevención y de protección integral entre otras, sumado a las sentencias dictadas y a las que vienen en camino contra reclutadores de menores de edad, todavía es largo el camino que falta recorrer. En un análisis pormenorizado de las acciones que se han definido en favor de otros grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, resulta claro que son los niños y niñas víctimas de reclutamiento ilícito por quienes con mayor ahínco han luchado las instituciones del Estado, de la Cooperación Internacional y de la Sociedad Civil. Sin embargo persiste de manera reiterada su reclutamiento y utilización por los grupos armados ilegales y ahora por las bandas criminales (no obstante tener esta modalidad de utilización de menores de 18 años la tipificación de un delito común con sanción severa).

Es precisamente en el relato de las historias narradas en este libro en donde se comprueba que la lucha para prevenir los riesgos y las amenazas contra los derechos de los niños y las niñas demanda trascender la formalidad de la norma para asegurar un goce efectivo de derechos y sobre todo para que adultas y adultos tomemos con seriedad la obligación que tenemos para protegerlos del acecho de sus vulneradores. Por eso la invitación es a hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo hasta el momento. Ya contamos con marcos legales e institucionales con capacidad de actuación inmediata; ahora falta caminar hacia afuera, hacia donde viven y transcurren sus días de soledad e inseguridad. El reto es tejer redes, volvernos cada una y cada uno un nodo de protección, el reto es reportar a las autoridades competentes la sola sospecha de que un niño o niña está siendo amenazado en sus derechos, maltratado o abusado, el reto es reportar la no asistencia escolar y la falta de entornos de protección.

Pero no es tiempo de desfallecer, al contrario, es tiempo de promover aún más de lo que se ha hecho hasta ahora; es tiempo de entrelazar esfuerzos que de alguna forma se han emprendido de manera aislada. Intentemos ahora articular todo lo que se ha hecho para multiplicar las fuerzas. La gran tarea es hacer que normas, instituciones, políticas y programas se encuentren en puntos concordantes con las realidades que viven día a día niñas, niños y adolescentes. Y mientras eso es posible, porque debe ser posible en el presente inmediato, aceptemos la invitación que Pilar Lozano nos hace a recorrer las historias de vida de estos protagonistas con nombre, y de los miles de niñas y niños anónimos por quienes habla de manera impecable la autora.

Beatriz Linares*

1. ASÍ FUE COMO DEJÉ DE SER NIÑO

¿Sabe? Yo estaba mejor allá que aquí; fue lo primero que le escuché decir a Manuel1la tarde que lo conocí. Su pantalón camuflado, su manera de sentarse desgarbada, su pelo al rape fueron las señales que me llevaron a identificarlo de inmediato como exparamilitar, en medio de una reunión de desmovilizados. Y no ocultó las razones de su malestar: allá tenía una familia, sueldo asegurado... Además, había llegado obligado a la desmovilización. Tenía diecinueve años. Desde ese día me empezó a contar, a retazos, su vida: la rabia por el abandono de su madre, las desgarradoras separaciones de su hermano; la violencia y la crueldad que conoció cuando apenas era un niño…

ENTRE MI ABUELA Y MI TÍA ME RECIBIERON EL DÍA QUE NACÍ. Fue en la casa de mis abuelos, una casa de madera, teja de cinc, piso de tierra y fogón de leña, acurrucada en medio de un montón de montañas. Una finca muy pequeña. Había yuca y plátano para consumo propio, un palo de naranjo que quedaba al lado de la casa y uno que otro árbol de guama. Lo demás era potrero para el ganado y un pedazo pequeño para el cafetal de mi abuelo.

Estuve con mi papá, o mejor, él estuvo con nosotros, hasta que cumplí tres años. Es que mis papás vivían enredados en peleas de palabras. Mi papá consiguió una mujer y se fue. Quedó mi mamá. Como al mes, ella también cogió camino. Estaba en embarazo. Pero consiguió un señor y él la recibió así…

Mi hermano y yo sentimos ese vacío: ¿con quién íbamos a hablar?; ¿a quién le íbamos a contar las cosas? Pero quedó mi abuelo; pasó a ser papá y mamá. Mi abuela era una persona muy regañona y un poco alejada de nosotros. Siempre lo fue. En cambio él estaba pendiente de todo.

Desde bregar a sacarnos al pueblo o traernos, cuando iba solo, así fuera un bom bom bum… Nos regalaba un poco de café para venderlo y poder comprarnos al menos una camisa. Nos llevaba a limpiar cultivos ajenos y nos enseñaba cómo desyerbar, cómo abonar. A mí me enseñó a querer a los animales, uno de ellos, Azabache, su caballo. Como a los seis años me dejó montarlo para ir, a mercar al pueblo…

Mi abuelo nos defendía de las palizas de mi abuela. Ella, muchas veces, intentó pegarnos por no ayudar a traer la leña seca para el fogón, o por irnos a jugar fútbol a la escuela. Llegábamos embarrados. Y, así, sucios, seguíamos jugando en la casa; eso no le gustaba.

Mi mamá solo volvió al año, nos visitó como dos días y se volvió a ir. Nos llevó unos carritos.

En el corregimiento no había Policía, no había nada; solo ellos, las Autodefensas. En la escuela se veía la ayuda que daban: se encargaban del mercado y de todo lo de la cocina. Teníamos desayuno y a veces hasta el almuerzo. Lo complementario, la colada, no faltaba.

A una profesora no le gustaba que ellos llegaran armados. Y nos hacía mala cara cuando le pedíamos permiso para arrimarnos a hablarles. Pero nunca se dio un conflicto ahí, en la escuela. Por la finca se veían mínimo dos veces por semana. Se quedaban cambuchando cerca al cafetal de mi abuelo.

Andaban armados, como el Ejército; uno no notaba la diferencia, no sabía si eran buenos, si eran malos, qué hacían, qué no hacían…Yo solo me preguntaba: ¿por qué están ahí agrupados durmiendo en unas hamacas? Y creía: tal vez van de viaje.

Las cosas raras ya las vine a entender después: tenían sus calabozos en el caserío; encerraban ahí a los que habían robado, a los que se habían peleado con otros. Pero mi abuelo no nos dejaba acercar mucho.

Un día, por casualidad, mi abuelo se enteró de una coincidencia: el comandante de las Autodefensas de la zona cumplía años el mismo día que mi hermano ¡Imagínese! Entonces él le presentó a mi hermano y le pidió colaboración. Le regaló un poco de plata. ¡Como 100.000 pesos! Una alegría muy grande para mi hermano: ¡poderse comprar ropa…!

Y ese cumpleaños fue con gallina. Para matar una en la finca era porque llegaba visita de lejos, por ejemplo mi papá, o uno de mis tíos. Pero era tanta la felicidad que ese día mi abuela dio permiso para matar una… Ni antes ni después vi una celebración como esa.

Así fue mi vida hasta los ocho años. Tenía un solo sueño: crecer rápido para poder ayudar. Siempre me ha gustado la arquitectura. Diseñar o construir puentes para que el campesino pueda vender lo que produce. Porque cuando llovía solo quedaba el camino de herradura para sacar el café y el cacao, en caballos y mulas.

¡Qué iba a imaginar que mi vida iba a cambiar!

Mis abuelos no estaban bien económicamente. Ni mi papá, ni mi mamá colaboraban. Un tío quería hacerse cargo de nosotros pero no podía con los dos. Tocaba uno solo y el otro quedarse con los abuelos para equilibrar la balanza. Pero a mi hermano y a mí no nos prepararon para la separación.

Un día llegó mi papá y a la mañana siguiente me dijo:

—Bueno, ¡alístese porque usted se va!

—¿Para dónde?

—Nos… nos vamos para la ciudad.

Y en menos de dos horas tuve que alistar lo poco que tenía. En una bolsa metí ropa, zapatos y cotizas…, los cuadernos llenos a medias porque era mitad de año y mis piquis. Sí, las bolas de cristal para jugar. Tenía siempre entre cinco y diez. Me las eché al bolsillo; era lo único con lo que uno se podía divertir. Mi favorita era la petrolera: al ponerla al sol se volvía oscura. Es la que vale más que todas. En ese momento no pensé que pocos años después me tendría que separar de ellas.

Fuimos todos al pueblo. Me subí con mi papá al jeep y me hice en la parte de atrás. Y vi cómo mi hermano corría y corría detrás cuando el jeep echó a andar. Escuchaba entrecortados sus gritos:

—¡No se vaya! ¡Quédese! ¡Lo necesito!

Fue muy triste para mí; esa imagen se repitió en mi mente todo el camino. ¡Tener que dejarlo! Él me necesitaba y a la vez yo lo necesitaba… Es una de las escenas más dolorosas de mi vida de niño. Él tenía cinco años; yo ocho.

Como hermano mayor yo lo protegía. Sentía esa responsabilidad. Desde que se fueron mis papás cada sufrimiento de él era mío, cada alegría de él era mía… Recuerdo un día que fuimos solos a ayudar a limpiar potreros ajenos y nos pusimos a jugar con las hojas de una mata de ñame. Uno alza el machete, lo pone como en sentido horizontal y le pega con la hoja al machete. Entonces la parte que se corta sale volando, como disparada a gran velocidad. No sé cómo mi hermano le mandó la mano al machete y se cortó un dedo.

Uno de los trabajadores buscó unas hojas, las masticó y se las puso en la herida; eso ayudó a trancar la sangre. Pero yo todo el rato pensé: se va a morir, se va a desangrar. Sentí pánico.

Y llegué a la ciudad. Me instalé en la casa de mi tío en una barriada encaramada en una loma donde vivía gente muy pobre. Lo más malo fue la burla en la escuela; la burla que recibe el campesino por el hablado. Los de ciudad hablan diferente. Uno puede pronunciar: lápiz, como los de la ciudad, pero en algo cambia el acento. Me sentía raro, como un niño entre adultos, aunque éramos de la misma edad. Me hicieron a un lado.

Otro inconveniente: el nivel educativo que tiene una escuela rural. Yo llegué a terminar tercero y ahí hice hasta cuarto; año y medio. Pero siempre me sentí el más burro, como que sabía menos de matemáticas, de ciencias… de todo. Y me hacían mucha falta mi hermano y el abuelo.

En esa escuela —muy pequeña, muy abandonada—, había mucho estudiante con su vicio; algunos muy conflictivos. No faltaba quien tuviera su pandilla; a la salida los esperaban los del parche. El más grande era el que dominaba.

Y uno de ellos fue el que me habló, un día, de grupos que estaban haciendo limpieza.

—Son buenos —me dijo—. Nos vamos a quitar de encima esos muchachos que llegan a robar a la salida del colegio, los que venden droga.

Poco después me convidó.

—Parce, acompáñeme… Vamos que tenemos que hacer una entrega…

—¿Y eso?

—No… una maleta que se le quedó a un compañero… ¡Vamos!

Cuando llegamos al sitio él se la entregó a un muchacho, este sacó plata del bolsillo y se la pasó… Mi amigo la medio contó, la dividió en dos montones y me pasó uno:

—Tome, por mitad.

Y de una advirtió que todos los días deberíamos llevar de un barrio a otro una maleta, una especie de morral. Nos daban cincuenta, setenta, cien mil pesos y lo de los pasajes. Yo ni las destapaba, pero sí sentía el peso. Tocaba por fuera: un arma… dos armas. Eran para los paras, supe luego. Al principio no sentía miedo. Pero cuando empezaron los consejos amenazantes (“ojo con decir algo; nadie tiene que saber”; “ojo con dejarlas coger”), sentí terror: ¿qué tal se pierda una maleta de esas…?, ¿qué nos pueden hacer?

La plata me cayó superbién. Imagine: yo siempre me paraba a la entrada de la cooperativa y miraba con los ojos bien abiertos cómo comían los compañeros. Yo no podía comprar ni un chicle de 50 pesos… Entonces con 30, 40 mil en el bolsillo tuve para mis onces…

Muy pronto mi tío quedó desempleado. Se puso a vender maní en los buses. Mi prima, que se había convertido en mi mejor amiga, empezó a trabajar en la plaza vendiendo yuca, plátano. Yo iba a ayudarle. Empecé a sentir que era una carga para ellos.

***

Entonces me enteré de que mi hermano estaba en un pueblo lejano con mi papá. Y como lo que más quería era estar a su lado, pedí irme para allá. Mi papá estaba administrando un club. Soñé que me podía ayudar.

Pero me encontré un panorama diferente. Pensé recibir cariño; recibí golpes: el correazo, la patada, cachetadas tanto a mi hermano como a mí. Cachetada por todo: vea que no se ha barrido; vea que traiga esto. Y como él se dejaba dominar mucho de la mujer que tenía y ella le ponía muchas quejas…

Mi hermano y yo servíamos de meseros. No nos pagaba. Solo, de vez en cuando, un par de zapatos, una camiseta.