Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Barrett

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Cuerpos para odiar es un retrato crudo, auténtico y conmovedor de la vida de las travestis, exponiendo la sordidez de la calle, la brutalidad policial, el hambre y el rechazo implacable de la sociedad. En un gesto político, Claudia Rodríguez desafía las normas ortográficas como símbolo de resistencia y reivindicación de las que no tienen voz. Una obra emocionante y valiente que nos descubre a una autora impregnada de la realidad cruel de la vida marginal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudia Rodríguez

Claudia Rodríguez es un referente del movimiento trans latinoamericano. Comienza su activismo en 1991, una vez termina la dictadura en Chile, en la primera organización homosexual del país, Movilh Histórico. Su trayectoria abarca formación en derechos humanos, historia de la sexualidad y prevención del sida. En el 2007 se diplomó en estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Humanidades en Chile para posteriormente iniciar la carrera de Trabajo Social. Desde 1997 hasta 2010 fue consejera especialista en prevención del sida en el proyecto nacional del Ministerio de Salud (MINSAL) denominado FONOSIDA. En 2008 ingresó a la Colectiva Lésbica Travesti Feminista Paila Marina, participando activamente en la realización de performances durante marchas nacionales.

Su obra, de la cual en este libro tienes una buena muestra, ha sido autopublicada en fanzines con los que financiaba su activismo social y político. En 2011 creó la primera compañía teatral travesti con la obra Historias travestis y ha participado en obras colectivas como el libro Cien historias en cien palabras: las transexuales hablan. En la actualidad, Claudia se dedica principalmente a explorar la importancia de la lectura y escritura, así como la creación artística, como herramientas políticas en el movimiento travesti.

Mariana Enriquez

Editora por un libro

Casi no hace falta presentación de nuestra «Editora por un libro» este año, en el que volvemos a contar con una escritora tal y como ya hicimos con Sara Mesa, Sabina Urraca y Cristina Morales. Mariana Enriquez es toda una rockstar en el mundo literario que despierta pasiones en cada evento que participa, y así lo pudimos comprobar en la última Feria del Libro de Sevilla, cuando millones de personas se quedaron fuera de la charla donde participó (igual hemos exagerado un poco con lo de «millones»).

Nacida en Buenos Aires en 1973, Mariana es, además de escritora, periodista y docente. Sus novelas y cuentos se encuadran dentro del género de terror. Entre sus obras más destacadas, se encuentran el libro de relatos Las cosas que perdimos en el fuego, Premio Ciudad de Barcelona, y la novela Nuestra parte de noche, ganadora del Premio Herralde en 2019. En 2024, seguramente cuando tengáis ya este Cuerpos para odiar en vuestras manos, habrá aparecido su nuevo libro, Un lugar soleado para gente sombría.

Mariana, gran experta del mundo fanzinero, nos dio a conocer a Claudia Rodríguez y su obra emocionante y valiente. Sin duda lo vais a disfrutar.

También ha hecho posible este libro

Nazario Luque

Nazario Luque Vera nace el 3 de enero de 1944 en Castilleja del Campo, entre Sevilla y Huelva.

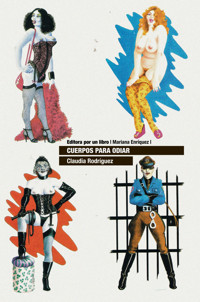

Es considerado el padre del underground español, el artista contracultural por antonomasia y uno de los mejores retratistas de los bajos fondos de Barcelona. Una Barcelona canalla que retrata en las aventuras de su personaje el detective travesti Anarcoma del que dicen que es «una joya del postunderground Mediterráneo» y «la más escandalosa aportación hispana al cómic mundial».

Pieza clave de la contracultura de los setenta, junto con su entrañable amigo el mítico pintor Ocaña, convierte el sexo en el único y obsesivo tema de sus cómics, siendo el primer dibujante que usa la temática gay como fuente de inspiración de su obra tras las historietas de Kake de Tom de Finlandia.

Exhibicionista, solidario, provocador, agitador moral, rompedor, arriesgado, polifacético, transgresor, canalla, pintiparado, morigerado o simplemente superviviente son algunos de los adjetivos más empleados por los que han escrito sobre él y su obra. Por todo esto y mucho más, no se nos ocurría a nadie mejor para ilustrar la cubierta de este libro.

Primera edición: marzo de 2024

© del texto: Claudia Rodríguez

© del prólogo y la edición del texto: Mariana Enriquez

© foto de la biografía de Claudia Rodríguez: Daniela León

© foto de la biografía de Mariana Enriquez: Sebastián Freire

© foto de la biografía de Nazario Luque: Oscar Fernández Orengo

© foto interior: Montaje de obra de teatro en Santiago de Chile, 2015

© de la ilustración de cubierta: Nazario Luque | nazarioluque.com

© de la edición: Editorial Barrett | editorialbarrett.org

Comunicación y prensa: Belén García

Impresión: Estugraf | Primera tirada: 1500 ejemplares

ISBN: 978-84-18690-52-5

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. A ver, siempre puedes buscar los fanzines por ahí. Somos buenas personas, así que, si necesitas algo, escríbenos. No nos va a sacar de pobres prohibirte hacer unas cuantas fotocopias.

Todas íbamos a ser reinas

por Mariana Enriquez

Conocí la literatura de Claudia Rodríguez hace solo unos años. Estaba de viaje por Chile y un joven amigo de ella me dejó un mensaje: preguntaba si conocía los fanzines de Claudia. Le dije que sabía quién era, que me la habían recomendado, y que quería leerla y conocerla. ¿Había alguna librería donde conseguir su trabajo? No, me dijo, te llevo los fanzines al hotel, ella se autogestiona. Los recogí cuando volví de una charla y los leí en mi habitación. En seguida quedé fascinada con su humor, su inteligencia, su agudeza, su uso del habla oral, su honestidad desgarrada. Poco después ella visitó Buenos Aires, pero no pude ir a verla en sus presentaciones. Camila Sosa Villada daba las fechas de sus presentaciones desde las redes sociales y decía que Claudia poetizaba cada espacio. Nos volvimos a cruzar: escribí un prólogo para un breve libro que se editó en Argentina, Ciencia ficción travesti, y luego ella estuvo en la presentación de uno de mis libros en Santiago, pero no se acercó a saludarme. Esta introducción a la entrevista es para decir que el trabajo de Claudia Rodríguez, como el de otras mujeres travestis —las argentinas Susy Shock o Camila Sosa Villada, por nombrar apenas a dos— me parece fascinante y bello y valioso, y no hay aquí ninguna inclinación personal. De hecho, esta entrevista que van a leer a continuación, y que hicimos por Zoom, ella en Santiago, yo en Buenos Aires, fue la primera vez que nos «vimos». Y estábamos nerviosas. Claudia me recibió por pantalla en su departamento de la capital un día de mucho calor. Estaba preciosa, el pelo largo a un costado de la cara. Y así, con estas palabras, se presenta mejor que cualquier prólogo que yo pueda hacer, cualquier sistematización de una obra urgente, errática y profunda.

Me pregunto por tu formación política, por tu historia política. ¿Cómo empezaste, cuáles fueron tus referentes, cómo fue tu activismo?

Yo fui desclasada hasta más o menos los veinte años, cuando ingresé a la primera organización homosexual en Chile, una vez terminada la dictadura de Pinochet. Y ahí empecé a tener nociones respecto de cosas políticas. En la organización, los activistas eran hombres con formación política, de partidos de izquierda, se manejaba mucho el tema de los derechos humanos y yo no tenía idea de nada. ¡Yo era tan desclasada que entré para buscar pareja! Entonces, bueno, empecé a escuchar lo que se hablaba, se hablaba sobre los derechos humanos y que los derechos humanos también eran derechos sexuales. Eso nunca lo había escuchado antes y me abrió la cabeza. Pensé «pero qué interesante, esto es algo que atraviesa mi cuerpo, mis órganos, mis células y me interesa seguir escuchando más». En esa época estábamos con la pandemia del sida, yo iniciaba un trabajo en salud y tuve la posibilidad de conocer a compañeras travestis. Como estos hombres decían también que no son solo derechos humanos, entonces también pueden ser derechos de las personas trans. Y ahí fui queriendo encontrar mi lugar dentro de ese discurso de participación y de democracia, pues yo nunca imaginé poder discutir la democracia. Entonces empecé a tomar conciencia de todo lo que me faltó, de todo lo que no tuve hasta los veinte años. Para mí el ingresar a la organización fue como ingresar a la universidad. Empecé a acceder a conocimientos que me llevaron a desarrollar un pensamiento que pudiera ser crítico. Se hablaba de prevención del sida, del acceso a la salud, y empecé, junto a esa posibilidad de formar un criterio, a cruzarlo con el tema de la construcción travesti y la construcción del cuerpo travesti y los derechos travestis. Además, también porque había conocido a la Lohana (Berkins)* en un evento. Tuve la oportunidad de estar en la organización y conocerla en persona, hablar con ella, dialogar con ella... Y también estaba el tema del Estado, a quien le debíamos exigir como travestis que nos pusiera las tetas y no tuviéramos que hacerlo por el mercado negro sin acceso a protección de salud. Entonces, del año 91 hasta el año 95, yo participé en la organización homosexual, y me fui formando como activista. Y lo que yo descubrí es que estos activistas habían tenido un montón de privilegios que yo no había tenido. Sentía resentimiento: cómo podría ser que en el mundo existiéramos personas tan desclasadas, tan invisibilizadas y, además, también analfabetas, porque muchas no terminamos la educación básica. Y por lo tanto, entonces tampoco teníamos la posibilidad de hablar políticamente de nuestro mundo, de hacer los cruces con los derechos humanos, con la democracia, con la participación. Me di cuenta de la distancia entre cómo hablaban mis compañeras activistas y cómo hablaban mis compañeras en la calle. Cuando me tocaba hablar en público me pasaba que tenía tanto para decir, pero las palabras no me salían, me ponía a llorar, era un drama no poder expresarme de manera inteligible y ser como ellos. O sea, una voz referente para profundizar sobre la existencia. Empecé a trabajar en eso. Y fue una conquista, porque yo antes no sabía cómo priorizar ideas, ordenar ideas para poder desarrollarlo, era totalmente un caos.

¿Eso te lo hacían sentir tus compañeros?

Sí. Los mismos compañeros se burlaban de las travestis porque no teníamos formación, porque éramos ininteligibles.

¿Cómo usás vos hoy las palabras travesti y trans, cómo te definís? Lohana Berkins era muy insistente en hablar de sí misma como travesti vinculándolo a una cuestión política. Y para ella también era muy importante la palabra: ordenar la palabra. La cuestión de las mujeres trans o travestis tiene una grandísima diferencia dentro del movimiento con los varones gays y con las mujeres lesbianas también. Y luego dentro del movimiento feminista, entonces, ¿cómo se arma esta subjetividad particular?

Yo también lo pienso mucho. En esa experiencia con Lohana, primero en Córdoba y después en Buenos Aires, nos lo preguntábamos. Porque además también ocurría que nosotros queríamos ser parte del movimiento de liberación sexual y también estaban en disputa los recursos. Porque además también estaba el tema de la movilización de recursos para la prevención del sida, por lo tanto, se movía plata en nuestros países hacia hombres que tenían sexo con hombres. Y nosotras no queríamos ser identificadas como hombres, sino como mujeres. El concepto travesti en Chile está muy relacionado con la delincuencia, con un mundo oscuro y nocturno, de riesgo para la sociedad. Entonces, recuerdo que los dirigentes homosexuales me decían a mí, «no te digas travesti porque no se gana, más bien se pierde», y lo que nosotros queríamos era ganar: ganar acceso a recursos para poder hacer trabajos de derechos humanos, derogación de códigos penales y también trabajar en prevención del sida. Por lo tanto, enunciarse travesti frente al Estado era como decir soy un delincuente que quiere tener derechos. Esa era la percepción, un loco que quiere tener derechos. Y entonces conversamos con Lohana respecto del tema del financiamiento que podría llegar para hacer un trabajo hacia nuestras propias comunidades, y nos preguntamos cómo lo hacemos: o jugamos ese juego que nos dicen los homosexuales, o somos porfiadas y seguimos insistiendo con que somos este concepto travesti percibido de esta forma. Y hablamos de la potencia que podría significar hablar de lo trans. Porque nosotras en la práctica veíamos que había infinitas expresiones de negociación con el sistema para manifestar algún tipo de sexualidad. Por ejemplo, vestirse de mujer, vestirse de mujer de noche, intervenir el cuerpo, intervenir el cuerpo parcialmente, según la cantidad de recursos que cada una maneja, vivir de hombre de día y de travesti de noche... Había mucha expresión: cuando yo hice prevención me tocó conocer expresiones y experiencias de vida de personas que jugaban con su físico, con su cuerpo, con vestirse, con ponerse hormonas, siliconas, pero de alguna manera en el día ocultarlo y de noche manifestarlo. Había personas, por ejemplo, jóvenes que tenían esta pulsión de travestirse, pero en el día trabajaban haciendo aseo o en ferias donde vendían verdura, porque de alguna manera había que negociar con el sistema, para que te permitieran en algún momento tener un espacio de liberación. Eran tantas las expresiones que entonces con Lohana acordamos manejar el concepto no ya de travestismo sino de lo trans, para incluir. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no resultó, porque se empezaron a moderar los conceptos de transgénero, de intersexualidad. Se empezaron a empoderar los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, y despolitizaban. Lo político que podría tener lo travesti implicaba no tener acceso a educación, acceso a un trabajo que no fuera de trabajo sexual, acceso a vivienda, que son las temáticas básicas a las cuales nosotras estamos marginadas, entonces el tema era cómo hacemos para poder volver a llenar de potencia política el concepto travesti. Ahí comenzamos a hablar de cuerpo situado. Empezamos a estudiar también. Empecé a relacionarme con el feminismo, con la izquierda, con la mujer de izquierda. Y entonces empezamos a manejar información y empezó a existir la posibilidad de que pudiéramos hablar públicamente de lo travesti en términos políticos y en términos de clase. Empezamos a decir que las travestis podíamos ser parte de todas las luchas sociales, cosa que antes no habíamos visto. Y descubrimos una posibilidad de pensarnos de manera distinta, de manera crítica y revolucionaria. Antes ningún partido había considerado que travesti pudiera decir algo importante en relación a una lucha por la libertad, por derechos de igualdad.

¿Cómo fue la epidemia de sida en Chile? A fines de los 80, Chile estaba en una situación política muy distinta de la Argentina, que a pesar de la crisis económica vivía en democracia. ¿Cómo era el acceso a los medicamentos, el sistema de salud para con la comunidad travesti?

Primero, cuando hubo el impacto de la epidemia del virus en la primera década o en los primeros cinco años, se hablaba de hombres que tenían sexo con hombres. Y ahí metían a todas las travestis. El Ministerio de Salud entregaba recursos a las organizaciones homosexuales para que hicieran prevención entre pares. Ahí comencé yo a formarme, hacía prevención en las discotecas, en las plazas de encuentro entre hombres, y luego en las calles donde se hacía trabajo sexual travesti. Yo comencé a hacer trabajo entre pares, me formé ahí y comencé a especializarme en prevención del sida. La ventaja que tuve es que al conocer a las compañeras travestis me empecé a formar con ellas, empecé a hacer el cambio en contacto con la comunidad travesti que hacía trabajo sexual. Los recursos eran principalmente para la masculinidad. Pero nosotras empezamos a problematizar eso en el Ministerio de Salud, a pesar del poder que tenían los homosexuales, porque los homosexuales podían elaborar proyectos, y nosotras no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Entonces dependíamos de ellos, de los recursos que ellos dejaran para que nosotras pudiéramos comprar preservativos. Cuando logramos hacer nuestros propios proyectos, cuando logramos manejar recursos propios sin tener que pasar por ellos, fue una lucha feminista, creo yo, porque ellos querían que todo pasara por sus manos. Al tiempo se formó la primera organización travesti con compañeras que hacían trabajo sexual en la calle Traves Chile. Hubo problemas con los informes financieros que se le tenían que entregar a Salud, entonces la organización empezó a ser problematizada porque no cumplía los requisitos que sí cumplían los homosexuales con formación. Cómo se nos iba a pedir a nosotras que entregáramos informes financieros, si no teníamos ni idea. Con el tiempo entonces ya no se tuvo que luchar por eso, no teníamos que luchar las travestis con los gays para acceder a recursos. Al tiempo se formó una organización de personas que convivían con el virus del VIH, donde la participación travesti era muy limitada, porque las travestis no estaban dispuestas a decir públicamente que tenían el VIH. Ya con ser travesti se sufría una discriminación que aumentaba potencialmente si uno decía que era una persona con VIH o una activista. También esta organización tuvo sus logros, lograron elaborar y que se aceptara una ley que impidiera que los resultados de los exámenes fueran hechos públicos, y también una ley que garantizaba el acceso a medicamentos cuando una persona estaba notificada de su positividad. Y entonces los hospitales públicos empezaron a hacer un programa específico para personas con VIH con ciertas garantías de no ser discriminadas, de no marcar a las personas negativamente para que sí pudieran ser atendidas y de alguna manera manejar la progresión de la infección en Chile. Eso fue en distintos gobiernos de la Concertación, que eran políticos de centro izquierda. Y con el tiempo yo comencé a trabajar en el teléfono de información sobre el sida, era la única travesti en ese proyecto a nivel nacional. Me empezaron a pagar bien, distinto, y pude irme de mi hogar para poder hacer toda la transformación alejada de mi familia, pero con recursos. Esa fue una situación privilegiada que tuve, porque me formé, me involucré y porque hice una reflexión crítica visualizando la importancia de que mi comunidad desarrollara un discurso.

¿Cuántos años tenías cuando pudiste irte de tu casa?

Yo tenía como veinticinco.

¿Y cómo se llevaban tus padres con todo esto?

Para mi padre siempre fue un conflicto, porque desde chiquitite empecé a ser muy loca, muy expresiva en mi feminidad. Y para mi madre también era conflictivo, porque las vecinas le venían a decir cosas... Yo me andaba dando besos con los niños de mi edad, y las vecinas venían a decirle. Y nunca iban a decir que sus hijos querían también besar. Bueno, el cuento es que mi mamá lo tuvo que enfrentar y siempre ella estaba preocupada porque no me pasara nada. Ella sufría, porque justamente la historia que se cuenta es que siempre una termina muy mal, muerta, golpeada, presa. Y esos eran los miedos de mi mamá hasta que yo ingresé a la organización. Empecé a saber cómo defenderme, cómo negociar con el sistema, y pude demostrarle a mi familia que no era güeveo, que era en serio. Cuando yo era chica, quería ser profesora, y siendo activista de alguna manera se hace eso. Educar, difundir, abrir mundo. Entonces mi familia comenzó con el tiempo a asimilarlo y entonces ahora me preguntan si voy a estar en Chile en tal fecha para que nos reunamos.

Me impresionaron mucho tus textos, las descripciones francas del cuerpo a través de detalles. En Cuerpos para odiar, por ejemplo, escribís: «Lo que había pasado era que con el tiempo la turgencia del primer pecho se perdió. Al principio el aceite espeso, recién ingresado a la piel, concentrado, se acumuló hermosamente por la resistencia de la carne al extraño fluido, pero con el paso del tiempo esa resistencia, ese bello abultamiento en los senos brillosos, quedó claro, que fue por una reacción inflamatoria de resistencia de mi sistema inmunológico, provocada en los tejidos invadidos y tirantes que, imperceptiblemente, día a día, el mismo organismo fue controlando con naturalidad». ¿Esto fue algo consciente, lo de escribir en esos términos, o más bien algo que ocurrió con la escritura?

Fue una decisión política. Ocurría en las organizaciones homosexuales que hombres homosexuales privilegiados hablaran de la pobre vida de las personas con VIH, de los pobres, de las travestis... ¡Estando a mi lado! ¡En mi presencia! Y yo me empecé a pelear con ellos porque no me daban la posibilidad a mí, decían que me faltaba, que no tenía las capacidades, que no sabía hablar públicamente. Y yo me empecé a enojar y me puse a hacer talleres de escritura. Me di cuenta de que había cosas que los homosexuales nunca iban a poder decir, porque no tenían la vivencia de ponerse siliconas, de inyectarse bombas de hormonas. No saben lo que pasa. Entonces fue un territorio donde yo pude escribir, porque sé lo que pasa. Hay una diferencia entre lo que hablan ellos de las travestis y una travesti hablando de su propia existencia. Entonces yo tuve la posibilidad de conocer un montón de compañeras travestis porque las visitaba, les hacía llegar preservativos, y tal vez estaban borrachas y tenían ganas de hablar y me contaban su historia y yo decía: aquí hay algo que se debe contar. Aprendí mucho de ellas. Además, también problematizaba con una lesbiana feminista chilena que les tenía odio a las travestis, era feminista radical. Participé en uno de sus talleres y ella decía que las mujeres no existían en la historia, que la historia estaba escrita por hombres y era sobre otros hombres, conquistadores, guerreros. Y yo pensaba: si las mujeres no existen en la historia, cómo podrían existir las travestis. Empecé a entender que era importante tener una historia. Las travestis no teníamos historia en Chile, no teníamos registro. Y para aportar a esa posibilidad de hacer nuestra historia, empecé a escribir. Pensé que nosotras teníamos que hablar de la construcción de nuestros cuerpos, de la trasgresión a la biología, que tiene todas estas menudencias en las que una se tiene que volcar al mercado negro, en la que compañeras se ganan la vida poniéndole siliconas a otra, siliconas que a veces no quedan bien, que nos pueden degenerar el cuerpo y llevar a la muerte. Y también hablar de los hombres, de cómo una se construye presionada por el cliente que te dice «oye, ponte tetas, usa este perfume». Y al final terminábamos convertidas en algo que nunca habíamos imaginado. Yo también: activismo, activismo, hormonas, operaciones, y de repente me preguntaron cómo logré este cuerpo y después de años me llevaron a pensar sobre el cuerpo que me había construido. No me había dado cuenta. El modelo que yo tenía era el de la Lohana Berkins, el de las compañeras argentinas, cantidades de silicona, unas tetas impresionantes. Ese era el modelo. Además, yo también tuve un accidente de auto que me dejó bien maltrecha y me hizo preguntarme para dónde yo iba, y detenerme con las modificaciones del cuerpo.

¿Fue en Santiago el accidente?

Sí, fue una situación supercuriosa porque yo había logrado ingresar a la universidad, era una de las pocas travestis en la universidad, ya travestida, ya construida. Empecé a estudiar Trabajo Social, estaba en la cumbre de la ola, me creía la reina del mundo, y me fui con un cliente, borrachos los dos. Nos dimos vuelta con el auto. Luxación de cadera, inmovilizada durante tres meses, y con el riesgo de perder una pierna. Entonces yo me pregunté qué iba a hacer sin una pierna ¿iba a seguir estudiando, iba a seguir siendo activista? Y conocí a la Amaranta Gómez, activista trans mexicana, que además no tiene un brazo. Y me hizo problematizarme eso: si ella es capaz por qué yo no podría. Me hizo darme cuenta de la necesidad de encontrarse con una amistad que te ayudara a recomponerte, travestis de mi edad que estaban consumidas por el alcohol, personas viviendo con VIH, jóvenes que tuvieron el cariño de acompañarme mientras yo me recuperaba. Entonces yo pensaba: estoy rodeada de vidas monstruosas, cómo no voy a hacer el esfuerzo de asumir lo que me toca asumir, que podía ser quedarme sin una pierna. Menos mal que después me hicieron tratamientos, me comporté bien y no tuvieron que cortar la pierna. Empecé de nuevo, porque además yo tenía muchas ganas de morir, y eso creo que es algo que nos persigue, porque cuesta mucho conquistar el amor propio.

Es muy fácil caer en la depresión.

En la autodestrucción, porque nadie te quiere. Para mí, lo principal era conocer un hombre que me sacara. Nunca lo encontré, y ya entendí que no existe. La única que se va a tener que salvar es una misma. El tema de los hombres en este momento es un tema, yo creo, filosófico. Nosotras logramos hablar de cómo ponerlos en el centro de nuestra vida no nos salva, sino todo lo contrario, nos lleva a un precipicio. Y después del accidente llega el momento en el que yo me digo a mí misma que no me quiero morir, que quiero vivir, seguir estudiando, trabajando y cambiando el chip de que es posible dejar de poner al hombre en el centro. El propósito de mi activismo hoy es el de comunicarle a las compañeras de la comunidad que podemos tener esa meta. Ser otras, ser la de nuestros sueños.

Hay una fantasía alrededor del hombre que es peligrosa, situaciones muy riesgosas en las que podés caer por la búsqueda del hombre.