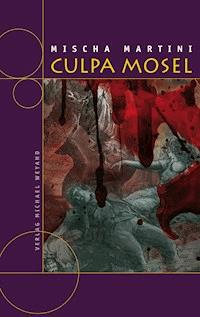

7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Michael Weyand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Zwei Mordopfer wurden vor ihrem Tod auf grausamste Weise gequält. Der Täter hinterließ rätselhafte Signaturen. Besteht ein Zusammenhang zu einem Mord im luxemburgischen Grevenmacher? Immer mehr Indizien deuten auf einen Serienmörder hin, der Walde gefährlich nahe kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Verlag Michael Weyand

*

Mischa Martini

Culpa MOSEL

*

© Verlag Michael Weyand GmbH, Friedlandstr. 4, 54293 Trier, [email protected]

www.mischa-martini.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dank für Lektorat und wertvolle Anregungen:

Gabriele Belker, Hans-Joachim Kann, Christian Kraler, Peter Vollmer, Birgit Weyand

Satz: Verlag Michael Weyand GmbH, Trier

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Titel: Bob, Trier

ISBN 978-3-942 429-75-7

1. Auflage Oktober 2011

*

Personen und Handlungen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit Verhaltensweisen von Menschen an der Mosel und anderswo sind zufällig, mitunter unvermeidlich.

*

Wir sollten nicht den Tod fürchten,

sondern das schlechte Leben.

Robert Pfaller

*

Er hatte so ausdauernd geduscht, dass nicht nur der Spiegel angelaufen war, sondern der Wasserdampf auch an Schrank, Waschmaschine und Wandfliesen kondensierte. Obwohl er sich dreimal gründlich eingeseift hatte, schrubbte er seine Hände und Unterarme nun wieder und wieder mit der Waschpaste, wobei er wusste, dass es keinen Sinn hatte. Mit dem feinen Sand der Seife hatte er sicher schon die oberste Hautschicht abgerubbelt. Sie hätte sich auch von selbst über Nacht gelöst.

Huck hatte er sich schon als Kind genannt. Bei den ersten Schreibversuchen hatte er den Namen noch mit einem A geschrieben, so wie er ausgesprochen wurde. In Huck hatte er sich wiedererkannt, einem Waisenjungen, dem übel mitgespielt wurde, der sich aber nicht unterkriegen ließ und der einen Freund hatte, mit dem er durch dick und dünn gehen konnte. Mit diesem Namen hatte er sich zuweilen selbst angefeuert. Seitdem er darauf angesprochen worden war, hatte er es nur noch lautlos für sich getan. Bis heute. Huck, das war sein Kampfname, angelehnt an seinen Lieblingsautor. Selbst in seiner römischen Rüstung nannte er sich so, auch wenn er bei den Legionärstreffen offiziell Marcus hieß.

Als Jugendlicher hatte er alles von Mark Twain gelesen. Nach dem Vorbild des Autors hatte er sogar eine Setzerlehre in einer Druckerei begonnen, die sich in Kirchenbesitz befand, und zu der Schwester Edelberga Beziehungen hatte. Schiffsjunge wäre er auch gerne geworden, die Ausbildung zum Zimmermann jedoch, zu der er nach einem Jahr in der Druckerei gewechselt war, hatte ihm gefallen.

Noch heute verkleidete er sich gerne, zwar nicht, wie Huck das getan hatte, als Mädchen; jedoch als Schornsteinfeger und Wandergeselle, das gefiel ihm und konnte obendrein auch eine gute Tarnung sein.

Wenn er jetzt weiter schrubbte, könnten sich nicht nur eine, sondern weitere Hautschichten lösen. Er hatte sich die Hände schmutzig gemacht, in einer anderen Weise als auf der Arbeit, wo er auch mit Dreck zu tun hatte. Was er heute angefasst hatte, war menschlicher Dreck gewesen. Und einen Teil davon hatte er soeben für immer aus der Welt schaffen können.

Sonntag

In nicht einmal einer Stunde würde er zum ersten Mal in seinem Leben ernsthaft beten, aber niemand würde ihm dann mehr helfen können. Davon wusste Rudolf noch nichts, als ihm eine kalte Brise entgegenwehte und er bereute, nur eine Kappe statt der Wollmütze angezogen zu haben. Immerhin, der Wind würde ihm nachher auf dem Rückweg, für den er dieselbe Strecke an der Mosel entlang ausgewählt hatte, in den Rücken wehen. Gegen Ende einer Runde auf den Inlineskates war Gegenwind für ihn fast so unangenehm wie bergauf zu fahren.

An der Weggabelung vor dem Hafen entschied er sich, die kurze Zusatzstrecke entlang des Hafenbeckens erst auf dem Rückweg zu nehmen.

Der Anblick des renovierten Landguts auf der anderen Moselseite ließ ihn wie gewohnt auf seine Stoppuhr schauen. In diesem Tempo würde er kaum zwanzig Minuten für die Strecke bis zur Mündung der Sauer und wieder zurück nach Grevenmacher benötigen. Den Oberkörper tief gebeugt, beide Hände am Rücken, rollte er mit weit ausholenden Schwüngen über den Asphalt.

Die letzten Sonnenstrahlen glitten über die Felsen an den Igeler Weinbergen. Das Hafenbecken nebenan war verwaist. Als Schiffer hätte er sich übers Wochenende ebenfalls einen angenehmeren Liegeplatz ausgesucht als den mit Ausblick auf trostlose Lagerhallen und bedrohlich wirkende Tanks, in denen Unmengen von Benzin und Diesel lagerten.

Die Strecke auf der gegenüberliegenden deutschen Seite war naturnäher, aber hier begegnete er kaum Radfahrern, Joggern oder Spaziergängern.

An der zweiten Brücke hinter der Sauermündung in Wasserbillig wendete Rudolf. Die Schwäne hatten schon zur Nachtruhe ihre Köpfe ins Gefieder gesteckt, die Moselfähre Feierabend gemacht. Hinter dem Hafenbecken von Mertert entschied er sich trotz der einbrechenden Dunkelheit, die bei Schlaglöchern besonders tückisch sein konnte, den Extrakilometer auf der durch die Hafeneinfahrt zur Sackgasse gewordenen Straße entlang des Flusses einzulegen. Während er die Hallen passierte, fragte er sich, ob heute am späten Abend die Arbeit wieder aufgenommen werden würde oder erst am Montagmorgen. Fast wäre er an der Brieftasche vorbeigerollt, die aus dem Gestrüpp am Wegrand lugte. Er hielt an und trat auf der Stelle und sah sich um.

Nachdem er die Brieftasche mit dem Inliner auf den Weg gescharrt hatte, ging er in die Hocke, stützte sich mit der linken Hand auf dem körnigen Asphalt ab und klappte mit der rechten das Leder auf. Im Dämmerlicht war die Person auf dem kleinen Bild hinter der Folie nicht zu erkennen. Kaum traf ihn der Schlag am Hinterkopf, landete er mit dem Gesicht auf der Erde.

Als Rudolf erwachte, lag er auf der Seite. Ihm war übel. An den Kopf konnte er sich nur mit beiden Händen fassen, sie waren nicht voneinander zu trennen. Durch die milchige Wand direkt neben seinem Gesicht fiel fahles Licht. Ganz vorsichtig drehte er den Kopf. Auch dicht hinter ihm war diese Wand. Er schloss die Augen. Nach einem tiefen Atemzug durch die Nase traute er sich, sie wieder zu öffnen. Er lag in einem Sarg, nicht aus Holz, auch nicht gläsern, aber geschlossen und für ihn zu klein. Seine Beine waren angewinkelt, die Füße stießen unten an. Der Versuch, den Kopf zu heben, löste einen stechenden Schmerz aus. Alle Kraft zusammennehmend, drehte er sich langsam auf den Rücken. Seine Ellbogen stießen gegen die Wand, sie gab nach. Über ihm wurde ein Reißverschluss aufgezogen, eine nur schemenhaft erkennbare Gestalt beugte sich hinunter, warf etwas zu ihm hinein, was von seinem Bauch abglitt. Der Reißverschluss wurde wieder zugezogen. Wie lange würde die Luft reichen?

Der Plastikbehälter, in dem er gefangen war, geriet in Bewegung, sein Rücken schleifte über eine harte glatte Fläche, dann über weicheres unebenes Gelände und schließlich bohrte und riss es so schmerzhaft an seinem Rücken, dass er aufstöhnte. Das Schleifgeräusch setzte sich durch seinen Hinterkopf bis zu den Ohren fort, was nun den Schmerz in sein Gesicht und den Mundbereich verlagerte. Seine Lippen ließen sich nicht öffnen, seine Kiefer waren miteinander verklebt wie seine Arme und Beine.

Das Geräusch hatte aufgehört. Plötzlich schien es ihm, als würde er schweben. Nur ein leises Gluckern umgab ihn. Für einen Moment linderte die Kühle die Schmerzen. Dann realisierte er, dass er im Wasser trieb. Kalt wie Eis sammelte sich das hereinsickernde Nass an seinem Rücken. Für einen ihm unendlich lang scheinenden Moment gab es nur das Keuchen seiner verzweifelten Atemzüge und das Pochen seines Herzens.

Ein Lichtschein drang durch die Hülle, blendete ihn und erlosch wieder.

Ich geb‘ niemals auf, trieb sich Rudolf an. Ruhig bleiben! Er zwang sich zum Nachdenken. Das Licht stammte vermutlich vom Scheinwerfer eines Autos, das die Uferstraße befuhr. Also trieb er nicht im Hafenbecken, sondern in der offenen Mosel. Mit den zusammengebundenen Händen betastete er die glatte Folie über sich. Seine Fingerspitzen fanden die Naht des Reißverschlusses. Falls es ihm gelänge, hier herauszukommen, würde er sich überhaupt mit gefesselten Armen und Beinen über Wasser halten können? Aber diese Frage durfte er sich jetzt nicht stellen. Erst einmal musste er den Schieber des Reißverschlusses erreichen. Was er da ertastete, war das Ende des Reißverschlusses. Der Schieber befand sich also neben seinen Füßen und ließ sich wahrscheinlich nur von außen öffnen. Sein Atem ging schneller. Er musste Ruhe bewahren.

Etwas berührte sein Bein, wand sich an ihm hoch. Er brauchte es nicht zu sehen, allein die Bewegung war eindeutig, es war eine Schlange. Nun war es endgültig mit seiner Ruhe vorbei.

Während er mit den gefesselten Händen nach dem Tier schlug, stemmte er sich mit aller Kraft gegen die Hülle. Mit voller Wucht trat er gegen das Fußende. Das Gewebe gab jedoch nicht nach. Das Wasser umspülte schon seinen Kopf, lief ihm in die Ohren. Sein Herzschlag begann zu rasen. Der Sarg war aus dem Gleichgewicht geraten. Er musste ihn wieder in die Waagerechte bringen. Rudolf spannte die Bauchmuskeln, hob trotz des höllisch schmerzenden Nackens den Kopf, drückte die Beine nach unten, spürte, wie das Wasser sich auf die andere Seite verlagerte. Es war zuviel, der Behälter neigte sich zur Seite, schwankte zurück, kam wieder in eine waagerechte Position. Rudolf schnaufte. Das Wasser war deutlich gestiegen. Wieder spürte er die Bewegung, diesmal höher, auf seinem Bauch. Suggerierte es ihm die Panik oder waren es wirklich mehrere Schlangen? Auch auf der Brust bewegte sich was. Hatten sie ihn schon gebissen? Ein Jammerton entwich seiner Nase.

Viel Luft würde ihm nicht mehr bleiben. Entweder ertrank er jämmerlich oder das Schlangengift würde ihn töten. Plötzlich spürte er einen Schmerz in der rechten Wade. Nicht so wie bei einer Zerrung, den Schmerz kannte er zur Genüge. Mehr oberflächlich, von der Haut her, kam der Schmerz. Vielleicht hatte eines der Viecher ihn dort gebissen.

Nicht aufgeben! Solange es noch eine Chance gab, würde er kämpfen. Rudolf versuchte nicht zu strampeln, sondern mit den Beinen einen gleichmäßigen Druck aufzubauen. Sein Kopf wurde in die Folie gepresst, während er seine Füße mit aller Kraft gegen das andere Ende stemmte. Draußen wurde es wieder schlagartig hell. Für einen Moment hoffte er, der Scheinwerfer stamme von einem Schiff. Ein Steuermann könnte ihn entdecken. Er malte sich aus, wie ein Beiboot zu Wasser gelassen wurde.

Blödsinn, die Schiffer hätten viel zu tun, wenn sie alles untersuchen wollten, was im Fluss trieb. Wenn er nicht bald hier rauskam, würden seine Muskeln durch das kalte Wasser so steif werden, dass an Schwimmen gar nicht mehr zu denken war. Im milchigen Licht sah er die Schlange, die zusammengerollt oberhalb seiner gefesselten Hände auf seinem Bauch lag. Wo die andere steckte, konnte er nicht feststellen. War sie in ein Hosenbein seiner Tights gekrochen oder war sie schon ertrunken? Er hechelte nach Luft, seine Arme und Beine kribbelten, als würde Strom hindurch geleitet.

Als er beten wollte, fielen ihm keine Gebete ein, außer einem kurzen Tischgebet und einem zum Schlafengehen aus seiner Kindheit. Er hatte nie ernsthaft gebetet, nie einen persönlichen Wunsch geäußert gegenüber diesem Gott, an den er schon lange nicht mehr glaubte. Nun bat er stumm darum, gerettet zu werden. Er konnte nicht sprechen, aber wenn es ihn gab, würde er seine Gedanken lesen können.

Wer tat ihm das hier an? Er wollte an niemanden denken, nicht an seine Exfrau, nicht an seine jetzige Frau, seine Kollegen, an niemanden. Er war ganz allein und musste das auch ganz allein durchstehen.

Das Wasser stieg weiter. Mit geschlossenen Augen stemmte sich Rudolf noch einmal gegen die Plastikwände. Ein weiteres Gebet würde er nicht sprechen. Wunder waren nicht zu erwarten. Gott würde ihm keinen Engel schicken.

Was machte ihn nur so ruhig? War es das Gift der Schlange, die Folgen der Verletzung, die Kälte? Es war ihm egal, er versuchte nicht einmal mehr, sich zu wehren …

Montag

»Gibt es schon ein Urteil?«, fragte Gabi, als Grabbe am frühen Nachmittag zur Bürotür hereinkam. Sie löffelte Joghurt aus einem Becher.

»Der Prozess zieht sich.« Grabbe ging hinter ihr vorbei zu seinem Schreibtisch, auf dem er seine Mappe ablegte. Ihr Rechner brummte leise, der Monitor war dunkel.

»Wie steht die Sache?«

»Keine Ahnung. Wir haben den halben Tag im Zeugenzimmer gehockt, dann ist Walde in den Gerichtssaal gerufen worden und ich konnte gehen.«

»Die wollten dich nicht hören?«

»Nein, sie hätte ja bereits alles zugegeben«, Grabbe zuckte mit den Schultern. »Ist vielleicht besser so.«

Im Prozess ging es um eine Straftat aus dem letzten Winter. Eine Frau hatte Grabbe betäubt und in den Kofferraum seines Wagens verfrachtet; in diesem Gefängnis war er bei einem Brand um Haaresbreite dem Tod entgangen. Es wäre ihr zweiter Mord gewesen. Grabbe hatte ein schweres Trauma erlitten und war erst vor ein paar Wochen zur Mordkommission der Kripo Trier zurückgekehrt. Vorerst sollte er nur halbtags arbeiten.

»Und bei dir?«, fragte Grabbe.

»Nix Besonderes«, Gabi tippte auf die Maustaste, ihr Rechner kam wieder zu sich. »Eine Anfrage von der Kripo Koblenz ist per Mail gekommen, die Kollegen bitten uns um eine Zeugenbefragung.«

»Und?«

»Nix und.« Gabi hatte einen zweiten Becher Joghurt geöffnet. »Ich mache gleich Feierabend, sonst kriege ich meine Überstunden nie abgefeiert.«

»Und wer kümmert sich um die Koblenzer Geschichte?«

»Den Zeugen können wir zur Befragung einbestellen.«

»Und wenn es eilig ist?«

»Guck doch selbst, ich hab’ die Mail an dich weitergeleitet.« Sie schob die beiden Joghurtbecher ineinander und drückte den Deckel hinein.

»Wo willst du hin?«, fragte Walde, als er Grabbe im Eingang des Präsidiums begegnete. »Kurz in die Stadt, ich hab’ dir einen Zettel mit der Adresse auf den Schreibtisch gelegt.«

»Worum geht es?«

»Eigentlich nur um eine Auskunft, die Koblenzer Kripo hat uns um Amtshilfe gebeten.«

»Hatten wir nicht vereinbart, dass du nicht mehr allein unterwegs sein wirst?«

»Das hier ist nur eine kleine Sache«, versuchte Grabbe abzuwiegeln.

»Das kannst du doch jetzt noch gar nicht wissen.«

»Ich habe mit dem Mann telefoniert. Ein alter, kranker Mann.«

»Was ist mit Gabi?«

»Sie hat gerade Feierabend gemacht.«

»Dann komme ich mit.« Walde knöpfte seine Jacke wieder zu.

Unterwegs über den Hauptmarkt und die Simeonstraße blies ihnen ein kühler Ostwind entgegen. Die Sonne schien, aber für Mitte März hätte es ein paar Grad wärmer sein können. Walde berichtete Grabbe von seinem kurzen Auftritt vor Gericht.

»Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich nicht gehört wurde«, sagte Grabbe, »schließlich wäre ich um ein Haar ihr zweites Opfer geworden.«

»Es scheint bei dem Prozess letztlich nur darum zu gehen, ob die Frau in den Strafvollzug oder in die Psychiatrie kommt.« Sie wichen einer Gruppe Touristen aus, die einer gestikulierend erzählenden Stadtführerin folgten. »Was wollen die Koblenzer?«

»Ungeklärter Todesfall in einem Altenheim in Güls. Ein Mann, 73, ehemals Berufssoldat, kaum Kontakte zur Familie, eigentlich ist er an Herzversagen gestorben, aber man hat dieses Zeug in seinem Mund gefunden … Blei.«

»Wie bitte?« Walde schaute zu seinem Kollegen hinüber.

»Mehr weiß ich auch nicht.« Grabbe umkurvte einen Hundehaufen. »Er war Berufssoldat und hat später einer Reservistengemeinschaft angehört, einer seiner Kameraden wohnt hier.«

Als sie an einer zur Straße offenen Theke vorbei in die Glockenstraße einbogen, wehte Walde der Duft von frischen Backwaren in die Nase. Ein paar Häuser weiter las er im Vorbeigehen die Tageskarte eines Restaurants.

»Hier müsste es sein.« Grabbe betrat eine Haustürnische. Nachdem er geklingelt hatte, dauerte es eine Weile, bis der Summer betätigt wurde. Walde betrachtete die zwei jungen Männer, die ihnen im Flur entgegenkamen und ihren Gruß nicht erwiderten. Er fragte sich, ob man Grabbe und ihm ansah, dass sie Polizisten waren. Der blassgrüne Teppichbelag auf der knarrenden Treppe war verschlissen und schmutzig. Hier schien schon seit langer Zeit nicht mehr sauber gemacht worden zu sein. Im dritten Stock stand die Korridortür einen Spalt weit offen. Niemand war zu sehen.

»Hallo?« Grabbe drückte die Tür weiter auf und betrat die Diele. Es wurde etwas gebraten, aber es roch nicht nach Fleisch, dazu war ein leises Zischen und das Abklopfen eines Rührlöffels zu hören.

Immer noch gab es keine Reaktion auf ihr Rufen. Geradeaus sah Walde durch einen Vorhang aus an Schnüren aufgereihten Glasperlen einen Mann mit dem Rücken zu ihnen an einem Tisch sitzen. Er trug ein Hemd, das sich über seinen massigen Körper spannte. Das gewellte, nach hinten gekämmte weiße Haar fiel über den Hemdkragen. Auf dem von einer starken Lampe erleuchteten Tisch lagen diverse Werkzeuge, weitere steckten in runden Behältern. Darüber befand sich ein dunkles Holzregal mit Wanduhren, Weckern, weiteren Werkzeugen und Kleinteilen, darunter Zahnräder in verschiedenen Größen. Überall tickte es.

Grabbe klopfte an den Türrahmen, bevor er, den Glasperlenvorhang mit zwei Händen teilend, eintrat. Der Mann zeigte keine Reaktion. Als Walde folgte, klopfte er ebenfalls an den Türrahmen.

Der Mann legte einen feinen Schraubenzieher neben das offene Uhrgehäuse und wandte sich, ohne Oberkörper oder Hals zu bewegen, im Drehstuhl um. Vor das rechte Glas seiner Brille hatte er eine Lupe geklemmt.

»Grabbe, wir haben telefoniert.« Grabbe reichte ihm die Hand. »Das ist mein Kollege, Hauptkommissar Bock.«

Als Walde sich dem Mann näherte, glitten die letzten Schnüre des Vorhangs von seinen Schultern. Eine fleischige Hand erwiderte schwach den Druck. Der Uhrmacher blieb dabei in seinem Stuhl sitzen. Auf den ersten Blick wirkten die dunklen Stellen um die Augen, als habe der Mann Schläge bezogen.

»Danke, dass wir Sie gleich sprechen durften, Herr Ziegler«, sagte Grabbe.

»Keine Ursache.« Ziegler sprach kurzatmig, mit leiser Stimme. »Worum geht es?“

»Sie bauen oder reparieren Uhren?«, fragte Grabbe.

»Ich habe Uhrmacher gelernt und bin dann zum Bund gegangen und da geblieben. Repariert habe ich nebenbei immer ein bisschen … heute sind es fast nur noch Wanduhren … bei Armbanduhren wollen meine Augen nicht mehr so recht … Ich geh ja auch schon auf die achtzig zu.«

»Sie kennen Josef Pawelka?«

»Was ist mit ihm?«

»Er ist gestorben.«

»Der Jupp …« Der Mann nahm die Brille ab.

Grabbe wartete respektvoll. Als keine weitere Reaktion folgte, fuhr er fort: »Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?«

»Das ist schon eine Zeitlang her.«

»Können Sie das etwas genauer ausführen?«

»Der Jupp war ja zuletzt durcheinander im Kopf. Und ich war schon länger nicht mehr bei den Treffen der Kameradschaft, kein einziges Mal in den letzten zwei Jahren.«

Der Geruch nach Angebranntem wehte aus der Diele herein.

»Beim Jupp war ich … das ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her, da war er schon ganz wirr, hat mich kaum erkannt … traurig.« Seine Stimme wurde immer leiser. Er drehte sich wieder um, stützte beide Arme auf den Tisch und atmete schwer. »Ich bin auch schon seit Monaten nicht mehr … vor der Tür gewesen … ich dachte schon, es wäre Lungenkrebs, aber so langsam geht es mir wieder besser.«

»Entschuldigung … ich gehe schon mal.« Grabbe eilte unvermittelt durch die Diele zur Korridortür hinaus.

Walde verabschiedete sich ebenfalls und fand seinen Kollegen auf der untersten Stufe der Treppe sitzend.

»Nur einen Moment.« Schweißperlen standen auf Grabbes Stirn.

»Ist es der Geruch?«

»Verbranntes kann ich einfach nicht mehr ertragen.« Grabbe zog sich am Treppengeländer hoch. »Es geht schon wieder.«

Während Grabbe im Präsidium gleich den Bericht an die Koblenzer Kollegen verfasste, setzte sich Walde nebenan an Gabis Rechner und scrollte durch die Unterlagen, die von der Kripo Koblenz übermittelt worden waren. »Wenn ich das richtig verstehe, suchen die Koblenzer Kollegen nach jemandem, der ein Motiv und die Gelegenheit hatte, Josef Pawelka umzubringen.«

»Ich schreibe ihnen, dass nach unserer Einschätzung der Uhrmacher schon allein körperlich nicht dazu in der Lage gewesen wäre«, sagte Grabbe. »Oder siehst du das anders?«

»Ein seltsamer Fall.« Walde biss in ein Käsebrötchen, das er sich vorhin gekauft hatte, und hielt sich dabei die Bäckertüte unter das Kinn. »Als Todesursache wird Herzinsuffizienz angegeben. Der Notarzt hatte bereits Leichenflecken gefunden. Da muss Pawelka schon eine Zeitlang tot gewesen sein. Der Totenschein wurde aber vom Hausarzt ausgestellt.« Krümel fielen auf die Tastatur, als Walde weiterscrollte. »Der hat wohl von der Herzschwäche auf die Todesursache geschlossen. Das Blei haben erst die Bestatter entdeckt. Es wurde dem Opfer flüssig verabreicht.«

»Wie kann denn so was passieren?«, fragte Grabbe.

»Vielleicht wollte der Täter die Tat nicht vertuschen, sondern ganz im Gegenteil mit dem Blei ein Zeichen setzen?«

»Um ein Haar wäre er trotzdem davongekommen. Durch eine Riesenschlamperei des Hausarztes! Der hat das nicht bemerkt, als er den Totenschein ausgestellt hat. Dem gehört die Approbation entzogen!« Grabbe seufzte. »Zum Glück ist das nicht unser Problem.«

Dienstag

Walde hatte gerade beim Stöbern in der Online-Ausgabe der Rhein-Zeitung den Artikel vom Todesfall im Koblenzer Altenheim gefunden, als sein Telefon klingelte.

»Toter an der Staustufe.« Grabbes Stimme klang aufgeregt.

»Ebenfalls einen guten Morgen.« Walde begann den kurzen Artikel zu lesen.

»Entschuldige, Morgen! Kommst du mit?«

»Ich komme zu dir rüber.« Walde überflog nochmals die Meldung. Von dem Blei im Mund des Toten war keine Rede. Die Koblenzer Kollegen schienen diese Information gegenüber der Presse zurückgehalten zu haben.

Gabi saß an ihrem Rechner und löffelte etwas aus einem Becher, das wie Reisbrei aussah.

Grabbe kam Walde entgegen. Er trug bereits Stiefel und eine Regenjacke. »Können wir dann mal?«

»Ich habe eigentlich keine Lust auf einen Suizid«, sagte Walde. »Und erst recht nicht auf eine Wasserleiche.«

»Kein Suizid, die Kollegen sind sich ganz sicher.«

»Bei einem Leichenfund durch die Wasserschutzpolizei könnte man schon annehmen …«

»Nein, klar«, unterbrach ihn Grabbe. »Der Tote trieb in der Mosel, aber die Auffindesituation ist … also hochverdächtig. Die KT habe ich schon losgeschickt.«

Grabbe hatte das Blaulicht eingeschaltet. Während Walde sich fragte, ob es erforderlich war, mit über hundert Stundenkilometern über die Uferstraße zu rasen, sagte Grabbe: »Alle gesund zu Hause? Zahnt die Kleine?«

»Sehe ich übernächtigt aus?« Walde klappte die Sonnenblende herunter. An der Innenseite war kein Spiegel. Mit den Händen stützte er sich am Armaturenbrett ab, als Grabbe bei Gelb an der Ampel bremste. Wenig später überholten sie in hohem Tempo eine Kolonne Pkws, um knapp davor im letzten Moment nach rechts auf die Abbiegespur Richtung Konrad-Adenauer-Brücke zu wechseln. Nach einer heftigen Bremsung gab Grabbe ausgangs der Kurve wieder Vollgas, um am Stoppschild vor dem Messegelände anzuhalten, obwohl weit und breit kein anderer Wagen zu sehen war. Ein paar hundert Meter weiter lenkte er den Wagen zwischen einem geparkten Wohnmobil und einer Reihe Sandsteinquader auf den Moselradweg.

»Das ist unser erster richtiger Fall in diesem Jahr«, rief Grabbe über das Heulen des auf Hochtouren schuftenden Motors.

»Wenn du nicht aufpasst, haben wir gleich noch einen.« Walde beobachtete, wie vor ihnen ein wetterresistentes Radwanderpaar seine mit schweren Satteltaschen beladenen Räder anhielt und hektisch zur Seite schob.

»Wenn hier einer entgegenkommt, kann er uns nicht sehen!«, warnte Walde, als Grabbe mit hoher Geschwindigkeit in die unübersichtliche Kurve an der Staustufe einfuhr.

»Aber hören kann er uns!« Grabbe verlangsamte den Wagen erst, als es durch die Schranke in das Gelände des Betriebshofs hinter der Staustufe ging. Am Steg lag das Schiff der Wasserschutzpolizei. Mit Schwung parkte Grabbe in einer so engen Lücke ein, dass Walde seine Autotür nur einen kleinen Spalt weit öffnen konnte; mühsam quälte er sich zum Aussteigen über Handbremse und Schaltknüppel auf die Fahrerseite.

Auf dem Grünstreifen war ein garagengroßes Karree mit Absperrband eingezäunt, in das Kollegen der Kriminaltechnik ihre Gerätschaften trugen. Drinnen umkreiste ein Fotograf die in der Mitte stehende große Tasche, die nach außen gewölbt aus der Form geraten schien. Die austretende Flüssigkeit ließ den von Moos bedeckten Untergrund, durch den wenige kurze Grashalme drangen, unter den Schuhen des Technikers schmatzen. Die Tasche erinnerte Walde an eine ähnliche bei ihm zuhause, in der die Auflagen der Terrassenstühle überwinterten.

»Morgen, Herr Bock.« Wasserschutzpolizist Stadler kam, gefolgt von Gerichtsmediziner Dr. Hoffmann, ins Zelt. »Genauso haben wir das Ding gefunden.«

»Morgen.« Walde hatte schon Handschuhe übergezogen und nickte den beiden zu, bevor er sich widerwillig über die Tasche beugte, durch deren transparente Folie ein menschlicher Körper zu erkennen war.

»Wo ist der Fundort?«, fragte Grabbe.

»Keinen Kilometer stromaufwärts ist sie gedümpelt. Die Tasche hat sich noch über Wasser gehalten.« Stadler patschte mit seiner Schuhspitze auf den nassen Boden. »Und nun läuft die Brühe wahrscheinlich genauso schnell oder langsam hinaus, wie sie hineingelaufen ist.«

»Dann wollen wir mal.« Sattler, der Leiter der Kriminaltechnik, zog seufzend den Reißverschluss ein Stück auf. Dies hatte zur Folge, dass das Wasser die Seitenwände an dieser Stelle weiter auseinanderdrückte. Walde sah zwei weiße Socken, darüber ein Klebeband, mit dem beide Beine unterhalb der muskulösen Waden aneinandergefesselt waren. Dunkle Tights reichten bis über die Knie.

»Radler oder Jogger, an den Füßen gefesselt.« Sattler blickte sich um. »Kann mal jemand festhalten?«

Walde, Grabbe und der Gerichtsmediziner kamen heran und hielten die Plastiktasche an drei oberen Enden fest, während Sattler den Reißverschluss weiter aufzog. Ebenfalls mit Klebeband gefesselte Hände und ein langarmiges Shirt kamen zum Vorschein. Schließlich der Kopf des Toten.

»Eine Schlange!« Sattler ließ die Tasche los, was ihm einen Schwall Moselwasser bescherte, der sich über seine Schuhe ergoss.

»Die ist tot«, sagte Grabbe, »scheint ein Aal zu sein.«

»Mit Verlaub, mir ist noch kein ertrunkener Aal untergekommen.« Der Wasserschutzpolizist kam näher. »Aale sind zu vielem in der Lage, wenn es sein muss, auch an Land zu kriechen, zumindest kurzfristig, die können Süßwasser und auch Salzwasser vertragen.« Er nahm eine kleine Kamera aus seiner Tasche und fotografierte. Alle wussten, dass es nicht das Tier war, das Stadlers Aufmerksamkeit erregte. Er nutzte jede Gelegenheit, um seinem skurrilen Album ein weiteres Foto eines Ertrunkenen hinzuzufügen.

»Da ist noch eine.« Sattler, der inzwischen wieder ein Ende der Plastiktasche in der Hand hielt, zeigte zum Brustbereich der Leiche, neben der eine weitere Schlange in der noch höchstens zwanzig Zentimeter tiefen Flüssigkeit trieb.

»Eine Natterart, denke ich mal«, sagte Hoffmann. »Darf ich?« Der Gerichtsmediziner ließ sein Ende der Tasche los und krempelte den rechten Ärmel seiner Jacke hoch. Seine behandschuhte Hand verschwand im Wasser. Er tastete über Hals und Nacken am Oberkörper entlang und hielt bei den Händen inne.

»Die Leichenstarre hat komplett eingesetzt«, sagte er. »Wie hoch ist die Temperatur der Mosel?«

»Um die sieben Grad«, antwortete ihm Stadler.

»Dann müsste der Tod vor ein bis zwei Tagen eingetreten sein.« Er stand auf und krempelte den Ärmel wieder hinunter. »Wobei zu bedenken wäre, dass eine höhere Belastung der Muskeln kurz vor Eintreten des Todes das Einsetzen der Totenstarre beschleunigt haben könnte. Ich möchte mich da vor der Obduktion nicht festlegen.«

»Das würde zwischen Sonntag- und Montagabend bedeuten«, sagte Grabbe. Er schaute zu seinen gelben Stiefeln hinunter, von denen einer etwas dunkler schien als der andere.

»Kann das eine Bisswunde sein?«, Sattler zeigte auf den Unterschenkel des Toten.

Walde beugte sich ebenfalls vor, während Hoffmann eine dunkle Stelle von der Größe eines Ein-Euro-Stückes in Augenschein nahm.

»Sieht mir eher nach einer Verbrennung aus.« Der Mediziner richtete sich wieder auf. »Das sehe ich mir nachher genauer an.«

Bereits seit Monaten liefen die Verhandlungen zwischen Walde und dem Polizeipräsidenten über eine personelle Aufstockung des Morddezernates. Grabbes noch nicht ganz überwundenes Trauma und Gabis Schwangerschaft gaben Walde Gründe genug für seine Forderung. Da in letzter Zeit kein dringender Handlungsbedarf bestand, war es Stiermann gelungen, eine konkrete Entscheidung hinauszuzögern.

Gleich nach der Rückkehr ins Präsidium hatte Walde mit der Gewissheit, dass es nun keine Ausflüchte mehr gab, den Präsidenten aufgesucht.

Gabi hatte inzwischen die Vermisstendatei durchgesehen, aber keine Person gefunden, die mit Grabbes telefonisch durchgegebener Beschreibung des Toten aus der Mosel übereinstimmte.

»Der ist wahrscheinlich noch gar nicht in der Datei«, kommentierte Grabbe die Information seiner Kollegin. »Dr. Hoffmann vermutet, dass der Mord frühestens am Sonntagabend geschehen ist. Der Tote dürfte also noch nicht in der Vermisstendatei registriert sein.«

Er trat hinter Gabi. Auf ihrem Bildschirm lugte ein Baby aus einem Tragetuch. »Süß!«, sagte er, ohne überzeugt zu klingen. »Kannst du mal Schlangen googeln?«

»Wie bitte?«, fragte sie.

»Hab’ ich dir nicht gesagt, dass da zwei Schlangen neben der Leiche gefunden wurden?«

»Nein.«

»Zuerst dachte ich, es wären Aale, die da in dem Sack zusammen mit der Leiche dümpelten. Aber es waren tatsächlich Schlangen.«

»Hat das Opfer noch gelebt … ich meine, als die Viecher in den Sack gesteckt wurden?«

»Keine Ahnung, das wird Hoffmann herausfinden. Wie es sich auf den ersten Blick darstellt, kann der Mann ertrunken, erstickt oder an Schlangengift gestorben sein.«

»Oder an einem Herzinfarkt. Totaler Horror, zusammen mit Schlangen eingesperrt zu sein und dabei womöglich noch in der Mosel zu treiben.« Auf Gabis Bildschirm reihten sich Fotos von Schlangen aneinander. »Wie sahen sie denn aus?«

»Gestreift, der Kopf etwas kleiner als der Körper. Ich glaube, es waren Querstreifen. Nicht allzu groß.«

Gabi rief eine neue Seite auf. »Über zweitausend Arten«, las sie vor. »Nattern sind die größte Familie unter den Schlangen. Geht es etwas genauer?«

»Hoffmann meint, es seien Kornnattern.«

»Ich kannte mal jemanden …«

Grabbe seufzte: »Du kennst wirklich einen Haufen seltsame Leute.«

»Was soll denn der Spruch?«

»Der hat doch bestimmt Schlangen gehalten!«

»Wenn ich ausreden dürfte, wüsstest du es schon.«

Nach kurzem Klopfen kam Walde zur Tür herein. »Störe ich?«

»Was sagt Stiermann?«, fragte Grabbe, der insgeheim der neuen Personalie mit gemischten Gefühlen entgegensah.

»Stiermann ist in einer Besprechung.«

»Solange wir nicht wissen, wer der Tote ist, könnte ich mal versuchen herauszufinden, wo man diese Kornnattern kaufen kann«, sagte Grabbe.

»Dieser Sack, in dem der Tote steckte, ist wahrscheinlich ein hundsgewöhnlicher Schutzbezug für Liegepolster«, sagte Walde. »Wenn Sattler daran keine Spuren findet, kommen wir damit nicht weiter.«

Gabis Telefon klingelte. »Stiermanns Besprechung ist zu Ende, er erwartet dich!«, sagte sie, nachdem sie aufgelegt hatte. »Ach, bevor ich es vergesse, die Koblenzer Kollegen haben in dem Fall des Toten aus dem Altenheim wieder eine Bitte um Amtshilfe gestellt.«

»Das muss warten«, sagten Walde und Grabbe im Chor.

Im Unterschied zum letzten Treffen, wo dem Polizeipräsidenten das Leiden über den geringen Spielraum, der ihm angeblich wegen der knappen Haushaltsmittel im Personalbereich blieb, ins Gesicht geschrieben stand, schien Stiermann heute Morgen bei bester Laune zu sein. Sein Schreibtisch, hinter dem er hervorkam, war aufgeräumt wie im Möbelkatalog.

»Sie mögen doch sicher einen guten Kaffee?« Als sie am Besprechungstisch Platz genommen hatten, schenkte Stiermann in die beiden Tassen ein. »Nach diesem Anblick können Sie sicher eine Stärkung gebrauchen.«

Walde nickte. »Stärkung, womit wir gleich beim Thema wären.«

»Sie wissen, wie sehr ich Ihre Arbeit schätze, und wenn wir auch nicht immer einer Meinung sind, so haben wir doch meistens einen Konsens gefunden.« Stiermann lächelte. »Und die personelle Aufstockung ist natürlich beschlossene Sache.«

Die gleiche mündliche Zusage hatte ihm der Polizeipräsident bereits vor Monaten gegeben, aber konkret getan hatte sich bisher nichts.