9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: DARK-LOVE-Serie

- Sprache: Deutsch

Werden sich Eden und Tyler wiederfinden – oder für immer verlieren?

Zwischen Tyler und Eden war es von Anfang an die große Liebe - tief, echt und kompromisslos. Als Tyler einfach abhaut, weil er den Konflikt mit seiner Familie nicht erträgt, ist Eden tief verletzt. Um Tyler endgültig zu vergessen, geht sie zum Studium nach Chicago und stürzt sich sogar in eine halbherzige Beziehung zu einem anderen Jungen. Doch kaum steht sie Tyler in den Semesterferien wieder gegenüber, muss Eden feststellen: Sie kommt einfach nicht über ihn hinweg. Und Tyler geht es genauso, ob er will oder nicht. Wird er nun endlich über seinen Schatten springen und sich zu Eden bekennen, koste es, was es wolle?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 597

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

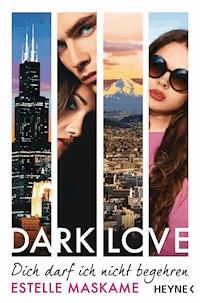

Estelle Maskame

Dich darf ich nicht begehren

DARK LOVE 3

Roman

Aus dem Englischen vonBettina Spangler

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die Originalausgabe DID I MENTION I MISS YOU?(DIMILY Series #3) erschien bei Black & White Publishing Ltd. Edinburgh

Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2016

Copyright © 2016 Estelle Maskame

Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Martina Vogl

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, nach dem Originaldesign von stuartpolsondesign.com unter Verwendung der Bilder von Shutterstock

Satz: Fotosatz Amman, Memmingen

ISBN 978-3-641-18475-9V003

www.heyne.de

Für all die Tylers und Edens dort draußen.No te rindas

Kapitel 1

Obwohl das Wasser eisig ist, wate ich bis zu den Knöcheln hinein. Meine Chucks trage ich in der Hand, ich habe mir die Schuhbänder um die Finger gewickelt. Der Wind wird stärker, wie das abends meistens der Fall ist. Es ist zu dunkel, um allzu weit hinauszublicken auf die sanften Wogen des Ozeans, und trotzdem höre ich das Brechen und Tosen der Wellen um mich herum. Um ein Haar hätte ich vergessen, dass ich nicht alleine bin. Aus der Ferne dringt der Lärm des Feuerwerks, der Klang von Gelächter und Stimmen an mein Ohr, festliche, freudige Geräusche. Eine Sekunde lang war mir entfallen, dass wir ja heute den vierten Juli haben und den Unabhängigkeitstag feiern.

Ein Mädchen läuft im Wasser an mir vorbei und stört die Ruhe, das beständige Auf und Ab der Wellen. Ein Junge sprintet hinter ihr her, sie liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd. Vermutlich ihr Freund. Versehentlich spritzt er mich im Vorbeirennen nass, doch er lacht nur laut und packt das Mädchen von hinten. Spielerisch zieht er sie an sich. Ich beiße die Zähne zusammen, und ohne dass es mir bewusst wäre, umklammere ich die Schuhbänder ein wenig fester. Die beiden sind etwa in meinem Alter, aber ich kenne sie nicht, noch nie gesehen. Vermutlich kommen sie aus der Stadt oder aus der unmittelbaren Umgebung und sind hier, um den guten alten Unabhängigkeitstag in Santa Monica zu verbringen. Mir unerklärlich, warum sie das tun. Der vierte Juli wird hier auch nicht spektakulärer gefeiert als anderswo. Feuerwerkskörper sind verboten, ein total hirnrissiges Gesetz, das für mich gleich an zweiter Stelle kommt nach diesem Gesetz in Oregon, das besagt, dass man sein Benzin nicht selbst zapfen darf. Es gibt also kein Feuerwerk, abgesehen von denen in Marina del Rey etwas weiter südlich oder in Pacific Palisades im Norden. Beide kann man von hier aus sehen. Es ist schon nach neun, die Vorführungen haben soeben begonnen. In der Ferne leuchtet der Himmel in den verschiedensten Farben, wenn auch nur undeutlich. Doch den Touristen und den Einwohnern hier scheint das zu genügen.

Das junge Pärchen steht jetzt im knietiefen Wasser und knutscht, etwas abseits des Lichtscheins, der vom Pacific Park ausgeht. Ich wende den Blick ab. Langsam setze ich mich in Bewegung und entferne mich vom Pier, stapfe durch die Fluten und gehe so auf Abstand zu dem ganzen Rummel, den der Unabhängigkeitstag jedes Jahr aufs Neue mit sich bringt. Am Pier tummeln sich viel mehr Menschen als hier unten am Strand, sodass ich ein wenig durchschnaufen kann. Dieses Jahr habe ich einfach keinen Nerv für den ganzen Trubel. Ich verbinde viel zu viele Erinnerungen mit diesem Tag, an die will ich nicht denken müssen. Daher gehe ich weiter, immer weiter die Küste entlang.

Ich bleibe erst stehen, als ich Rachael meinen Namen rufen höre. Bis eben hatte ich nicht mehr daran gedacht, dass sie ja zurückkommen wollte. Ich drehe mich um und beobachte, wie meine beste Freundin halb springend, halb laufend über den Strand auf mich zukommt. Sie trägt die amerikanische Flagge als Stirnband um den Kopf, und sie hat zwei Eisbecher in den Händen. Vor einer Viertelstunde ist sie losgezogen, um sie uns zu organisieren. Das Soda Jerks hat wie alle Läden am Pier heute Abend länger geöffnet als sonst.

»Hab’s gerade noch geschafft, die wollten schon schließen«, sagt Rachael ein wenig außer Puste. Ihr Pferdeschwanz wippt auf Schulterhöhe hin und her. Sie bleibt stehen und reicht mir das Eis, leckt aber vorher noch über ihren Zeigefinger, weil es bereits am Schmelzen ist.

Ich komme aus dem Wasser und schenke ihr ein dankbares Lächeln. Den ganzen Abend über war ich schon recht einsilbig, und auch jetzt fällt es mir schwer, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung, als wäre ich so glücklich und zufrieden wie alle anderen auch. Ich nehme den Becher in die freie Hand, in der anderen die roten Chucks – rote Schuhe, das ist heute mein einziges Zugeständnis an den Patriotismus –, und werfe einen kurzen Blick auf das Eis. Die Sorte nennt sich Toboggan Carousel, benannt nach dem gleichnamigen Fahrgeschäft oben am Pier im Looff-Hippodrome. Das Soda Jerks befindet sich dort gleich an der Ecke. In den drei Wochen, die ich nun schon zu Hause bin, waren wir mehr als einmal auf ein Eis dort. Ich glaube sogar, dass wir in letzter Zeit viel öfter auf ein Eis waren als auf einen Kaffee. Irgendwie ist das viel tröstlicher fürs Gemüt.

»Sie sind alle oben am Pier«, ruft Rachael mir in Erinnerung. »Vielleicht sollten wir doch auch hoch.« In ihrer Stimme schwingt etwas Zögerndes mit, als sie diesen Vorschlag macht, als würde sie erwarten, dass ich ihr sofort ins Wort falle und Nein sage. Sie richtet ihre blauen Augen auf ihr Eis, Sorte Peanut-Butter-Cup, und leckt hastig daran.

Als sie schluckt, wandert mein Blick über ihre Schulter rauf zum Pier. Das Pacific Wheel zieht seine jährliche Show zum vierten Juli ab, Tausende von LED-Lämpchen leuchten abwechselnd in Rot, Blau und Weiß auf. Das Ganze fing um kurz nach acht an, genau bei Sonnenuntergang. Ein paar Minuten lang sahen wir zu Beginn zu, doch schnell wurde uns das zu langweilig. Ich unterdrücke ein Seufzen und richte den Blick stattdessen wieder auf die Promenade. Dort ist viel zu viel los, aber ich will Rachaels Geduld nicht allzu sehr überstrapazieren, daher erkläre ich mich einverstanden.

Wir machen also kehrt, überqueren den Strand und schlängeln uns zwischen den Leuten durch, die den Abend lieber hier unten verbringen. Schweigend essen wir unser Eis aus den Plastikbehältern. Nach ein paar Minuten bleibe ich stehen und schlüpfe in meine Chucks.

»Hast du Meghan schon gesehen?«

Ich blicke hoch zu Rachael, während ich die Schuhbänder schnüre. »Hab sie nicht gesehen.« Wenn ich ehrlich sein soll, hab ich auch nicht groß nach ihr Ausschau gehalten. Meghan ist eine alte Freundin von uns, aber mehr auch nicht. Zufällig ist sie wie wir den Sommer über zu Hause, deshalb will Rachael unbedingt, dass wir uns mal wieder zu dritt treffen, genau wie früher.

»Wir sehen sie bestimmt noch«, sagt sie und wechselt sofort das Thema, indem sie hinzufügt: »Schon gehört? Das Riesenrad wurde dieses Jahr zum Beat eines Songs von Daft Punk programmiert.« Sie hopst voraus, wirbelt im Sand herum und kommt dann hüpfend auf mich zu. Entschlossen greift sie nach meiner freien Hand, zieht mich zu sich heran, ein breites, strahlendes Grinsen im Gesicht, und dreht mich im Kreis. Gegen meinen Willen tanze ich eine Runde mit ihr, obwohl da gar keine Musik ist. »Wieder ein Sommer, wieder ein Jahr.«

Ich mache mich von ihr los und muss aufpassen, dass ich meinen Eisbecher nicht fallen lasse. Dann beobachte ich sie. Sie hüpft immer noch, tanzt weiter zu dem imaginären Song in ihrem Kopf. Während sie die Augen schließt und erneut herumwirbelt, denke ich über ihre Worte nach. Wieder ein Sommer, wieder ein Jahr. Seit vier Sommern sind wir nun schon beste Freundinnen, und abgesehen von einer kleineren Meinungsverschiedenheit letzten Sommer, sind wir uns so nahe wie eh und je. Ich war mir nicht sicher, ob sie mir meine Fehltritte vergeben würde, doch das tat sie. Sie ließ es einfach auf sich beruhen, weil es ihrer Meinung nach wichtigere Dinge gab, um die man sich Gedanken machen musste. Zum Beispiel mich mit Eis zu versorgen und Ausflüge quer durchs Land mit mir zu machen, nur um mich abzulenken, um mich ein wenig aufzumuntern. In schweren Zeiten braucht man eine beste Freundin. Und obwohl ich irgendwann nach Chicago musste, wo ich das vergangene Jahr am College war, sind wir immer noch beste Freundinnen. Jetzt, da ich bis September wieder in Santa Monica bin, liegen ein paar gemeinsame Monate vor uns.

»Die schauen schon alle deinetwegen«, sage ich zu ihr. Meine Mundwinkel kräuseln sich zu einem Lächeln, als sie erschrocken die Augen aufreißt und sich mit knallroten Wangen umsieht. Ein paar Leute sind stehen geblieben und haben ihren wilden Tanz beobachtet.

»Höchste Zeit, von hier zu verschwinden«, flüstert sie. Sie packt mein Handgelenk und spurtet los. Sie zerrt mich hinter sich her, lässt den Sand unter unseren Füßen aufspritzen, und mir bleibt nichts anderes übrig, ich folge ihr. Wir lachen schallend. Weit laufen wir allerdings nicht: nur ein paar Meter, weit genug, um sie vor ihrem Publikum zu retten. »Zu meiner Verteidigung«, sagt sie schwer atmend, »muss ich sagen, dass man sich am vierten Juli zum Idioten machen darf. Das gehört dazu zum Erwachsenwerden. Außerdem leben wir in einem freien Land. Verstehst du? Hier kann man tun, worauf man Lust hat.«

Ich wünschte, es wäre wirklich so. Wenn ich eines gelernt habe in den neunzehn Jahren meines jungen Daseins, dann ist es Folgendes: nämlich, dass wir ganz bestimmt nicht das tun können, worauf wir Lust haben. Man darf sein Benzin nicht selber zapfen. Man darf den Hollywood-Schriftzug nicht berühren. Man darf auf keinen Fall fremde Grundstücke betreten. Und es ist verboten, den eigenen Stiefbruder zu küssen. Klar können wir all diese Dinge rein theoretisch tun. Aber nur, wenn wir mutig genug sind, mit den Konsequenzen zu leben.

Augenrollend sehe ich Rachael an, während wir die Stufen rauf zum Pier erklimmen. Je näher wir kommen, desto lauter ist die Musik, die vom Pacific Park zu uns herüberweht. Das Riesenrad blinkt nach wie vor abwechselnd in Rot, Blau und Weiß auf. Der Rest des Jahrmarkts erstrahlt ebenfalls in hellem Licht, wenn auch nicht alles in den Farben des Vaterlandes. Wir schlängeln uns durch den oberen Parkplatz am Pier und quetschen uns zwischen den viel zu dicht geparkten Fahrzeugen hindurch, als mein Blick plötzlich auf Jamie fällt. Er ist mit seiner Freundin Jen da. Sie sind mittlerweile seit fast zwei Jahren ein Paar. In der Ecke des Parkplatzes drängt er sie gerade gegen die Beifahrertür eines alten, rostigen Chevys. Sie knutschen herum. Was sonst.

Offenbar hat Rachael sie ebenfalls entdeckt, denn sie bleibt nun neben mir stehen und mustert die beiden neugierig. »Hab gehört, er ist ein richtiger Draufgänger geworden«, sagt sie leise. »Quasi eine Miniaturausgabe seines Bruders, als der in seinem Alter war.«

Ich werfe Rachael bei der Erwähnung von Jamies Bruder einen warnenden Blick zu. Denn zufällig ist der auch mein Stiefbruder. Normalerweise reden wir nicht über ihn. Nie fällt sein Name zwischen uns. Zumindest nicht mehr. Rachael entgeht nicht, dass ich auf einmal ein ganz ernstes Gesicht mache – sie murmelt eine hastige Entschuldigung und schlägt sich die Hand vor den Mund.

Ich entspanne mich ein wenig und richte den Blick wieder auf Jamie und Jen. Sie knutschen immer noch. Ich verdrehe die Augen. Dann werfe ich den Rest meines Eisbechers in einen Mülleimer, räuspere mich und brülle: »Vergiss nicht, zwischendurch mal Luft zu holen, Jay!«

Rachael lacht glucksend in sich hinein und tätschelt mir spielerisch die Schulter. Als Jamie aufsieht, hebe ich die Hand und winke. Sein Blick ist ganz glasig, und sein Haar sieht total zerzaust aus. Doch anders als Jen, die vor Scham fast tot umkippt, kaum hat sie mich entdeckt, wird mein Stiefbruder bloß sauer, so wie immer, wenn ich es wage, was zu ihm zu sagen.

»Verpiss dich, Eden!«, tönt es quer über den Parkplatz. Seine raue Stimme hallt zwischen den Autos hindurch. Er schnappt sich Jens Hand, macht kehrt und zieht sie in die entgegengesetzte Richtung mit sich fort. Vermutlich achtet er schon den ganzen Abend tunlichst darauf, Ella aus dem Weg zu gehen, denn wenn man mit seiner Freundin rummachen will, ist die eigene Mutter die letzte Person, der man über den Weg laufen will.

»Redet der immer noch nicht mit dir?«, will Rachael wissen, als sich ihr Gekicher endlich gelegt hat.

Schulterzuckend marschiere ich weiter und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Mittlerweile geht es mir bis knapp über die Schultern. Im Winter habe ich es mir abschneiden lassen. »Letzte Woche hat er mich mal gefragt, ob ich ihm das Salz reichen könnte«, sage ich. »Zählt das?«

»Nope.«

»Dann redet er wohl immer noch nicht mit mir.«

Jamie kann mich nicht besonders gut leiden. Und das nicht, weil er siebzehn ist und seit letztem Jahr ganz plötzlich ein ernstes Problem mit seinen Launen hat, sondern weil er immer noch wütend auf mich ist. Und auf seinen älteren Bruder. Er kann keinen von uns mehr ausstehen, und ganz gleich, wie oft ich ihm auch versichere, dass es keinen Grund zur Besorgnis mehr gibt, weigert er sich, mir das abzunehmen. In der Regel stürmt er davon und knallt dabei eine, manchmal auch zwei Türen hinter sich zu. Ich stoße ein frustriertes Seufzen aus und gehe zusammen mit Rachael zur Hauptpromenade. Hier geht es immer noch so zu wie vor einigen Stunden. Da sind zahlreiche Eltern mit kleinen Kindern und Hunden, die den Massen an Flaneuren ausweichen. Junge Paare wie die beiden am Strand, die im Wasser rumgemacht haben. Ich ertrage es nicht, sie zu sehen. Wie sie sich an den Händen halten und sich anlächeln, das schlägt mir auf den Magen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe, sondern so, dass es körperlich schmerzt. An diesem speziellen Tag und an diesem speziellen Ort kann ich nicht anders, als alle Pärchen, denen ich begegne, zu hassen.

Nach einigen Minuten bleibt Rachael stehen und unterhält sich mit ein paar Mädels, die sie von früher kennt. Sie waren in der Schule mit ihr in einer Klasse. Ich kann mich vage erinnern, dass wir uns vor einigen Jahren gelegentlich in der Schule oder auf der Promenade begegnet sind. Ich kenne sie nicht richtig. Aber sie kennen mich. Mittlerweile kennt mich hier jeder. Denn ich bin die da. Ich bin diese Eden. Ich bin das Mädchen, das angewiderte Blicke auf sich zieht, das Mädchen, das man immer und überall höhnisch belächelt und über das getuschelt wird. Genau wie jetzt. Da kann ich mich noch so sehr bemühen und diesen Mädels ein nettes Lächeln schenken, es wird nicht erwidert. Die beiden bedenken mich lediglich mit bohrenden Blicken aus den Augenwinkeln und wenden sich dann von mir ab. Stattdessen treten sie näher an Rachael heran und schließen mich gänzlich aus von ihrem Gespräch. Ich presse die Lippen aufeinander, verschränke die Arme vor der Brust und bohre ungeduldig den Fuß in den Boden, während ich warte, dass Rachael endlich fertig ist.

So läuft das jedes Mal, wenn ich heimkomme nach Santa Monica. Den Leuten gefällt es nicht, wenn ich hier bin. Sie halten mich für durchgeknallt und nicht ganz normal. Klar gibt es ein paar wenige Ausnahmen, wie meine Mom und Rachael, aber das war’s so ziemlich. Alle anderen urteilen nur, und dabei kennen sie nicht einmal die gesamte Geschichte. Ich glaube, das Schlimmste war, als ich im vergangenen Jahr zu Thanksgiving nach Hause kam. Das war das erste Mal, seit ich im September aufs College gegangen war. Leider war die Sache an die Öffentlichkeit gelangt und hatte schnell die Runde gemacht, wie ein Lauffeuer hatte es sich in dem einen Monat, den ich weg war, verbreitet. Und bis Thanksgiving wusste es dann jeder. Anfangs hatte ich keinen Schimmer, was los war und warum mich plötzlich alle so anders behandelten. Ich hatte keinen Schimmer, weshalb Katy Vance, ein Mädchen, mit dem ich in der Schule in ein paar Kursen gewesen war, auf einmal den Kopf senkte und sich in die andere Richtung umdrehte, als ich ihr zuwinkte. Ich hatte keinen Schimmer, weshalb das junge Mädchen im Lebensmittelgeschäft, das mich bedient hatte, auf einmal mit ihrer Kollegin tuschelte und dann loskicherte, als ich den Laden verließ. Ich hatte keinen Schimmer, warum all das passierte, bis ich dann am Sonntag am Flughafen von L.A. auf meinen Flug zurück nach Chicago wartete. Da fragte mich ein Mädchen, das ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, kaum hörbar: »Du bist doch die, die was mit ihrem Stiefbruder hatte, oder?«

Rachael unterhält sich zum Glück nicht allzu lange mit den Mädels. Alle paar Sekunden dreht sie sich nervös nach mir um, so als würde sie abschätzen, ob mit mir noch alles okay ist. Und obwohl ich nur lässig mit der Schulter zucke, um ihr zu verstehen zu geben, dass ich kein Problem damit habe, kürzt sie das Gespräch ab und erzählt den Mädchen, wir seien noch verabredet, obwohl das gar nicht stimmt. Deswegen liebe ich Rachael.

»Mit denen rede ich nie wieder«, sagt sie mit fester Stimme, als sie verschwunden sind. Sie pfeffert den Eisbecher in den Müll und hakt sich bei mir unter. Dann reißt sie mich herum in Richtung Pacific Park, und zwar so heftig, dass ich fast ein Schleudertrauma kriege.

»Ehrlich, mir ist das inzwischen egal«, versuche ich ihr weiszumachen. Wir steuern durch die Menge, und auf einmal kommt mir das Gedränge gar nicht mehr so schlimm vor, als wir mittendrin sind. Ich lasse mich von ihr über die Promenade schleifen.

»Mhm«, meint Rachael, doch sie klingt abwesend, so als würde sie mir das nicht ganz abnehmen.

Noch einmal will ich ihr versichern, nein, wirklich, ist schon gut, mir geht’s gut, alles ist bestens. Doch noch ehe ich den Mund aufmachen kann, stürmt wie aus dem Nichts Jake Maxwell auf uns zu. Schlitternd kommt er vor uns zum Stehen und schneidet uns so den Weg ab. Mit ihm sind wir noch länger befreundet als mit Meghan, und wir haben ihn schon vor ein paar Stunden getroffen und mit ihm geredet. Nur dass er zu dem Zeitpunkt noch mehr oder weniger nüchtern war. Was man jetzt nicht mehr behaupten kann.

»Da seid ihr ja!« Er greift nach unseren ineinander verhakten Armen, trennt uns voneinander und nimmt uns beide an der Hand. Dann pflanzt er jeder von uns einen feuchten Schmatz auf den Handrücken.

Es ist der erste Sommer, den Jake zu Hause verbringt statt in Ohio, und als wir ihn vorhin trafen, das erste Mal nach zwei Jahren, stellte ich überrascht fest, dass er jetzt einen Bart hat. Aber er war noch viel verblüffter, als er erfuhr, dass ich immer noch in Santa Monica lebe. Irgendwie hatte er geglaubt, ich wäre schon vor einer Ewigkeit zurück nach Portland gegangen. Doch mal abgesehen von dem Bart und den falschen Annahmen, hat er sich kein bisschen verändert. Er ist immer noch ganz der Draufgänger, woraus er aber auch keinen Hehl macht. Als Rachael sich erkundigte, wie es ihm so ging, gestand er uns sofort, dass es nicht allzu gut lief, da seine beiden Freundinnen erst kürzlich mit ihm Schluss gemacht hätten. Warum, das sei ihm nach wie vor ein Rätsel. Ich wüsste da schon einen Grund.

»Wo hast du bloß immer das Bier her?«, will Rachael wissen. Sie rümpft die Nase und macht sich von ihm los. Sie redet etwas lauter, um den Lärm der Musik vom Pacific Park zu übertönen.

»Von TJ«, sagt Jake. Und nur für den Fall, dass wir es nicht checken, deutet er mit dem Daumen hinter sich in die Ferne und verdreht die Augen. TJ hat eine Wohnung direkt am Strand. Als würde ich das je vergessen. Allein bei dem Gedanken dreht sich mir der Magen um. »Er hat mich losgeschickt, um alle zusammenzutrommeln. Na, Lust auf ’ne After-Show-Party?« Seine Augen funkeln bei diesen Worten. Irgendwie fällt es mir schwer, ihn ernst zu nehmen in seinem Tanktop. Da ist ein Adler drauf. Und die amerikanische Flagge. Und der Adler thront auf dem Wort FREEDOM in Großbuchstaben. Sieht total affig aus, aber nicht so peinlich wie das abwaschbare Adlertattoo, das er stolz auf der linken Wange trägt. Langsam frage ich mich, ob er noch wegen was anderem als nur wegen dem Bier so gut drauf ist.

»After-Show-Party?«, wiederholt Rachael. Wir wechseln einen Blick, und sofort verrät mir der Ausdruck in ihren Augen, dass sie da unbedingt hin will.

»Ja, klar«, sagt Jake übersprudelnd vor Begeisterung. Er grinst uns hinter seinem Bart hervor an. »Es gibt ganze Fässer und alles! Kommt schon, heute ist der vierte Juli! Und wir haben Wochenende. Ihr müsst mitkommen. Alle sind da!«

Ich runzle die Stirn. »Alle?«

»TJ und so, Meghan und Jared sind auch schon da, Dean kommt später vorbei, und ich glaube, Austin Camer…«

»Ich passe.«

Jake sagt nichts mehr, und anstelle des breiten Grinsens tritt ein enttäuschter Ausdruck in sein Gesicht. Er sieht zu Rachael, und für den Bruchteil einer Sekunde bin ich der Überzeugung, dass er gerade die Augen verdreht hat. Als sein blutunterlaufener Blick sich wieder auf mich richtet, fasst er mich ganz behutsam an der Schulter und schüttelt mich leicht. »Halloooooo?« Gespielt theatralisch reißt er die Augen auf und mustert jeden Millimeter meines Gesichts. »Wo um alles in der Welt ist Eden? Mir ist schon klar, dass wir uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben, aber du kannst doch in den zwei Jahren nicht zu einer derartigen Langweilerin mutiert sein.«

Gereizt schüttle ich Jakes Hände ab und trete einen Schritt zurück. Da wir nicht mehr eng befreundet sind, habe ich nicht vor, mich ihm gegenüber zu rechtfertigen. Also halte ich die Klappe und starre auf meine Chucks, in der Hoffnung, Rachael möge das für mich regeln und mich retten wie immer. In letzter Zeit verlasse ich mich eigentlich nur noch auf sie. Ich verlasse mich darauf, dass Rachael den anderen klarmacht, dass ich ja nie richtig mit meinem Stiefbruder zusammen war und dass es auch nie so weit kommen wird. Ich verlasse mich darauf, dass sie mir hilft, Dean aus dem Weg zu gehen. Nach allem, was geschehen ist, schäme ich mich immer noch viel zu sehr, um ihm unter die Augen zu treten. Und ich bezweifle, dass er mich sehen will. Denn niemand trifft gern auf den oder die Ex, schon gar nicht, wenn man betrogen wurde.

Ich höre, wie Rachael wie üblich zu Jake sagt: »Sie muss nicht gehen, wenn sie nicht will.« Ich starre weiter auf meine Schuhe, da ich mich mit jedem Mal, da Rachael für mich in die Bresche springt, noch schwächer und erbärmlicher fühle.

»Du kannst ihm nicht ewig aus dem Weg gehen«, murmelt Jake. Mit einem Mal klingt er ganz ernst, und als ich aufblicke, wird mir bewusst: Ihm ist sonnenklar, dass ich einzig und allein wegen Dean nicht auf diese Party will. Das lässt sich nicht leugnen, daher zucke ich bloß mit den Schultern und reibe mir die Schläfen. Natürlich gibt es auch noch einen anderen Grund. Der nämlich, warum sich mein Magen verkrampft hat. Ich war erst ein Mal bei TJ daheim, das ist vier Jahre her, auch im Sommer. Damals war ich mit meinem Stiefbruder da. Und gerade am heutigen Abend will ich da auf keinen Fall wieder hin.

»Geh du«, sage ich nach einem Augenblick des Schweigens zu Rachael. Ich sehe ja, wie gern sie auf diese Party gehen möchte, und trotzdem weiß ich, dass sie mein Angebot ablehnen wird, weil sie mich nicht im Stich lassen will. So sind beste Freundinnen nun mal. Doch finden beste Freundinnen auch Kompromisse, und Rachael hat ohnehin schon den ganzen Abend alles gegeben, nur damit es mir an diesem gefürchteten Tag einigermaßen gut geht. Ich hätte so gerne, dass wenigstens sie ein bisschen Spaß hat. Schließlich fällt der vierte Juli dieses Jahr genau auf einen Freitag, das nutzen die meisten Leute aus. Und Rachael sollte es auch tun. »Ich sehe, ob ich Ella finde.«

»Mir macht das aber nichts aus.«

Sie kann mir nichts vormachen, ich weiß genau, dass das gelogen ist. »Rachael«, sage ich mit fester Stimme. Ich nicke in Richtung von TJs Wohnung in einiger Entfernung. »Geh.«

Nachdenklich beißt sie in ihre Unterlippe und überlegt eine Weile. Sie trägt heute Abend so gut wie kein Make-up – das tut sie überhaupt nur noch selten –, daher sieht sie kaum aus wie siebzehn, geschweige denn wie zwanzig. »Bist du sicher?«

»Ganz sicher.«

»Dann komm!«, platzt es aus Jake heraus. Jetzt hat er wieder ein breites Grinsen in seinem Adlertattoo-geschmückten Gesicht und greift nach Rachaels Hand. Er reißt sie an sich. »Da wartet eine Party auf uns!« Langsam zieht er meine beste Freundin mit sich fort, schleift sie die Promenade entlang weg vom Pier. Sie schafft es gerade noch, mir zum Abschied kurz zuzuwinken, ehe sie in der Menge verschwinden.

Als sie nicht mehr zu sehen sind, checke ich auf meinem Handy die Uhrzeit. Schon kurz nach halb zehn. Die Feuerwerke in Marina del Rey und in Pacific Palisades sind mittlerweile vorbei, daher machen sich bereits die ersten Leute auf den Heimweg. Ich rufe Ellas Nummer auf und drücke die Wahltaste. Leider arbeiten meine Mom und ihr Freund Jack heute Abend beide, deshalb sind nur mein Dad und meine Stiefmutter hier unten am Pier, um den Unabhängigkeitstag zu feiern. Mit ihnen will ich nach Hause fahren, daher bleibt mir nichts anderes übrig, als sie ausfindig zu machen. Was aber noch blöder ist: Diese Woche ist Dad an der Reihe, ich wohne bei ihm. Und das ist das Bescheuertste an geschiedenen Eltern: dass man ständig zwischen dem einen und dem anderen Zuhause hin- und herpendelt. Ich bin nicht gern bei Dad, aber für ihn ist es noch schlimmer, wenn ich da bin; in erster Linie deshalb, weil dann ständig miese Stimmung herrscht und das alles total unangenehm ist. Denn genau wie Jamie spricht Dad mit mir nur noch das Allernötigste.

Bei Ella ist besetzt, daher wird der Anruf umgeleitet auf ihre Mailbox. Ich hinterlasse keine Nachricht, sondern lege schnellstmöglich wieder auf. Ich habe so gar keinen Nerv, Dad anzurufen. Trotzdem scrolle ich durch meine Kontakte, rufe seine Nummer auf und drücke auf Wählen. Ich merke, wie ich die Stirn runzle, während ich darauf warte, seine ruppige Stimme zu hören.

Während ich so dastehe, inmitten der Leute, die sich an mir vorbeidrängen, das Handy ans Ohr gepresst, fällt mein Blick auf jemanden: Es ist mein jüngerer Bruder Chase. Er lungert drüben beim Bubba Gump herum, mutterseelenallein, dabei sollte er doch eigentlich nicht allein sein. Allerdings macht er einen recht unbekümmerten Eindruck, wirkt eher gelangweilt, wie er so vor dem Restaurant auf und ab schlendert.

Ich beende den Anruf, lasse das Handy in der Gesäßtasche meiner Shorts verschwinden und gehe zu ihm rüber. Als Chase mich sieht, bleibt er wie angewurzelt stehen und macht ein Gesicht, als hätte ich ihn bei irgendwas ertappt.

»Wo sind denn deine Kumpels?«, frage ich, als ich vor ihm stehe. Ich sehe mich um auf der Suche nach einer Gruppe von baldigen Freshmen, kann aber keinen von ihnen entdecken.

Chase zwirbelt sich eine Locke seines blonden Haars um den Zeigefinger. »Sie sind mit dem Bus nach Venice gefahren, aber ich bin nicht mit, weil …«

»Weil deine Mom strikte Anweisung gegeben hat, du sollst dich nicht vom Pier entfernen«, beende ich den Satz für ihn. Er nickt. Chase’ Clique handelt sich leider immer wieder Ärger ein, doch er ist zum Glück so schlau zu wissen, wann er besser nicht gegen die Regeln verstößt. Ich bin überzeugt, dass die Eltern seiner Freunde es auch nicht gutheißen würden, wenn sie wüssten, dass ihre Zöglinge am vierten Juli heimlich nach Venice abgehauen sind. Dort ist inzwischen bestimmt höllisch was los, deshalb bin ich echt froh, dass Chase hiergeblieben ist. »Sollen wir gemeinsam weitergehen?«

»Klar.«

Ich lege ihm den Arm um die Schulter und ziehe ihn fort von dem Restaurant in Richtung Pacific Park. Chase liebt Spielautomaten, doch bevor wir auch nur in die Nähe der Playland-Spielhalle kommen, bleibe ich stehen, weil mein Handy klingelt. Ich fische das Ding aus der hinteren Hosentasche, und als ich sehe, dass der Anruf von Dad kommt, brauche ich eine Sekunde, um mich geistig darauf vorzubereiten, bevor ich rangehe.

»Was wolltest du?«, sagt er statt einer Begrüßung. Sein Tonfall klingt schroff. Wie in letzter Zeit eigentlich immer.

Ich wende mich ganz leicht von Chase ab, drücke mir das Handy noch fester ans Ohr und sage: »Nichts. Wollte nur wissen, wo ihr seid.«

»Tja, wir sind schon am Auto«, schießt Dad zurück, als sollte ich das eigentlich längst wissen. »Beeil dich, es sei denn, du willst deinen Bruder fragen, ob er dich nach Hause mitnimmt. Was ich nicht glaube.«

Ohne ein weiteres Wort lege ich auf. Die meisten meiner Telefonate mit Dad enden so. Mitten im Satz legt einer von uns auf. Und wenn wir uns gegenüberstehen und miteinander reden, endet es immer damit, dass einer von uns wütend davonstürmt. Okay, zugegeben, ich bin meistens diejenige, die auflegt. Und Dad stürmt immer aus dem Raum.

»Wer war das?«, will Chase wissen, als ich mich wieder zu ihm umdrehe.

»Wir fahren nach Hause«, antworte ich und weiche seiner Frage aus. Ist ja nicht so, als wüsste Chase nicht, dass Dad und ich nicht miteinander klarkommen. Nur ist es einfacher, die Spannungen auf ein Minimum zu beschränken, was den Rest der Familie betrifft. Was auch immer das sein soll, diese Familie. Ich ziehe Chase noch fester an mich und drehe ihn noch einmal herum, diesmal in Richtung Stadt, weg vom Pacific Park. »Dann eben keine Automatenspiele heute Abend.«

Chase zuckt die Schulter. »Ich hab vorhin schon einen ganzen Haufen Tickets gewonnen.«

»Wie viele?«

Ein klein wenig stolz auf sich selbst grinst er und tätschelt die hinteren Hosentaschen seiner Shorts. Beide sind ganz ausgebeult von den vielen gelben Coupons. »Über siebenhundert.«

»Ist nicht wahr! Wofür sparst du die denn auf?«

»Ich warte, bis ich zweitausend beisammen habe.«

Wir reden über die Spielautomaten und die Tickets und das Pacific Wheel und das Feuerwerk und Venice, während wir über die Promenade zurück zur Ocean Avenue gehen, wo wir nach dem Auto Ausschau halten.

Am vierten Juli einen Parkplatz zu finden ist nicht eben einfach, und nachdem ich ein paar Minuten lang mit Chase darüber uneins war, wo Dad am frühen Abend den Wagen abgestellt hat, wird mir plötzlich bewusst, dass ich es bin, die sich getäuscht hat. Wir parken gar nicht nördlich vom Freeway wie angenommen, sondern südlich davon, unten am Pico Boulevard bei der Third Street. Bis dorthin ist es mindestens eine halbe Meile, deswegen legen wir jetzt einen ziemlichen Sprint hin. Dad mag es nämlich gar nicht, wenn man ihn warten lässt. Da kennt er kein Pardon.

Der Lexus steht dicht am Bürgersteig, eingezwängt zwischen zwei anderen Fahrzeugen. Als wir zehn Minuten später eintreffen, steht Dad zu meiner Überraschung neben dem Auto. Die Arme vor dem Oberkörper verschränkt, klopft er ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden und hat den üblichen genervten Ausdruck im Gesicht.

»Oh, gut, du hast ihn ja gefunden, deinen Bruder«, sagt er in schneidendem Tonfall. Er legt eine besondere Betonung auf das letzte Wort. Neuerdings sind Jamie und Chase nicht mehr einfach nur »Jamie und Chase«. Das ganze letzte Jahr schon redet Dad nur noch von meinen Brüdern, als müsste er mir irgendwas beweisen. Jamie findet das genauso beschissen wie ich, wohingegen ich nicht glaube, dass Chase davon überhaupt irgendwas mitbekommen hat.

Ich reiße mich zusammen und tue ganz cool, statt mich von Dads verächtlichem Ton aus der Fassung bringen zu lassen. Dann werfe ich einen Blick über seine Schulter zu Ella. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz des Wagens, vom Fenster abgewandt, doch mir entgeht nicht, dass sie ihr Handy ans Ohr gepresst hält. Vermutlich immer noch dasselbe Telefonat wie vorhin, als ich versucht habe, sie zu erreichen. Ich richte den Blick wieder auf Dad. »Geschäftlich?«

»Mhm.« Er beugt sich runter und klopft kurz kräftig ans Fenster. Ella kriegt einen derartigen Schreck, dass ihr fast das Handy aus der Hand fliegt. Sie fährt auf dem Sitz herum und sieht Dad durch die Scheibe an. Der deutet nur knapp mit dem Kinn auf Chase und mich. Ella nickt zurück, hält sich das Telefon wieder ans Ohr, spricht irgendwas hinein und legt dann auf. Erst jetzt fordert Dad uns auf, in den Wagen zu steigen.

Chase und ich klettern also auf die Rückbank und legen die Sicherheitsgurte an, während Dad auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Über den Rückspiegel fixiert er mich mit festem Blick, doch ich achte nicht groß darauf. Als er losfährt, sieht Ella sich über die Rückenlehne des Beifahrersitzes nach hinten um.

»Wolltest du nicht länger bleiben?«, fragt sie mich, ihr Gesicht eingerahmt von blondem Haar. Inzwischen ist es fast zehn, daher bin ich mir nicht sicher, weshalb sie denkt, ich hätte noch bleiben wollen. Auf diese Party bei TJ hatte ich wirklich so gar keine Lust, daher bin ich ganz froh, dass ich jetzt nach Hause kann.

»Eigentlich nicht«, sage ich zu ihr. Die Party erwähne ich lieber gar nicht erst. Und ich beschwere mich auch garantiert nicht darüber, was für ein beschissener Abend das war.

»Was ist mit dir, Kumpel?«, mischt Dad sich ein und nickt Chase über den Rückspiegel zu. »Ich dachte, Gregs Mom wollte euch später alle mit heimnehmen?«

Chase war gerade dabei, eine SMS zu tippen. Er hält inne und hebt die Augen. Er feuert einen Seitenblick auf mich ab, also zermartere ich mir kurz das Hirn, ehe ich zu Dad sage: »Ihm war nicht so gut, daher hab ich ihn gebeten, mit uns nach Hause zu fahren.« Damit das Ganze überzeugend klingt, betrachte ich Chase mit gespielter Besorgnis und frage: »Fühlst du dich jetzt besser?«

»Ja, besser«, sagt Chase, der sofort auf das Spiel einsteigt. Er presst sich den Handrücken an die Stirn und streicht darüber, als hätte er immer noch leichte Kopfschmerzen. »Ich glaub, ich hab vom Pacific Wheel Migräne bekommen, aber jetzt geht’s wieder. Können wir noch irgendwo Burger mitnehmen? Bitte, Dad? Ich bin am Verhungern. Du willst doch nicht, dass ich umkippe, oder?«

Ella rollt mit den Augen und dreht sich wieder nach vorne um. »Ich überleg’s mir«, erwidert Dad knapp.

Da keiner von ihnen uns groß Beachtung schenkt, balle ich die Hand zur Faust und lege sie zwischen uns auf die Rückbank. Sofort stößt Chase mit der eigenen Faust dagegen, und wir lächeln uns verstohlen zu. Wenn Dad wüsste, wie oft die Kumpel von Chase in Schwierigkeiten stecken, würde er ihm den Umgang mit ihnen verbieten. Daher ist es besser, nichts zu sagen, auch wenn Chase selbst nie was falsch macht.

Auf dem Heimweg fahren wir dann doch noch kurz in den Drive-in vom Wendys drüben am Lincoln Boulevard. Dad und Chase bestellen sich beide einen Burger. Ich ordere einen Frosty mit Vanillegeschmack. Einen großen Becher. Daran nippe ich die restliche Fahrt nach Hause und starre zum Fenster hinaus in den nächtlichen Himmel. Dabei lausche ich Dads und Ellas Gespräch, während im Hintergrund Musik aus den Achtzigern läuft. Sie unterhalten sich gerade darüber, ob Jamie wohl wie vereinbart um Mitternacht daheim sein wird. Dad geht davon aus, dass er eine Stunde später kommen wird.

Innerhalb von zehn Minuten sind wir auf der Deidre Avenue, da der Verkehr bereits nachgelassen hat. Dad parkt in der Einfahrt direkt neben Ellas Range Rover. Den leeren Becher in der Hand, stoße ich die Tür auf und steige aus, kaum hat Dad den Motor abgestellt. Ich will schon zur Haustür gehen, als Ella über das Dach des Lexus meinen Namen ruft.

»Eden, kannst du mir helfen, die Einkäufe aus dem Kofferraum zu holen?«, fragt sie mit fester Stimme und nickt knapp zum Range Rover. Weil ich Ella mag, marschiere ich ohne Zögern zu ihrem Wagen rüber. Während sie mir folgt, kramt sie in ihrer Tasche nach dem Schlüssel und entsperrt den Kofferraum, kaum dass sie ihn gefunden hat.

Ich werfe einen Blick hinein und will schon nach den Einkaufstüten darin greifen, muss zu meiner Verblüffung aber feststellen, dass er leer ist. Wird Ella langsam vergesslich? Ich ziehe die Augenbrauen hoch und sehe sie an. Ihre Augen sind ganz groß und wachsam, und sie sieht sich immer wieder verstohlen zum Wagen um. Sie wartet ab, bis Dad und Chase im Haus verschwinden. Dann richtet sich ihr Blick auf mich.

»Tyler hat angerufen«, sagt sie. Sofort weiche ich einen Schritt zurück. Sein Name fühlt sich an wie eine Waffe, die man auf mich richtet. Deswegen spreche ich ihn in letzter Zeit auch nicht mehr aus. Und ich will ihn auch nicht hören. Tut viel zu weh. Mir schnürt sich bereits wieder die Kehle zu, weil ich vergesse, weiter Luft zu holen. Ein Schauder jagt durch meinen Körper. Das Telefonat vorhin, das war also doch nichts Geschäftliches. Es war Tyler. Er ruft ständig bei Ella an, mindestens ein Mal pro Woche, das ist mir durchaus bewusst. Sie wartet schon immer ganz ungeduldig darauf, dass er sich meldet, erwähnt aber uns anderen gegenüber nie etwas davon. Bis gerade eben.

Sie schluckt und wirft einen neuerlichen Blick zum Haus, ehe sie weiterspricht. Offensichtlich hat sie Angst, Dad könnte was mitkriegen. Er will nämlich nicht, dass irgendwer in meiner Gegenwart von Tyler spricht. Strikte Anweisung. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, woran sich je alle gehalten haben. Doch Ella fährt nichtsdestotrotz fort und sieht mich mitleidig und traurig zugleich an. Leise sagt sie: »Er hat mich gebeten, dir einen schönen vierten Juli zu wünschen.«

Die Ironie des Ganzen bringt mich fast zum Lachen, aber gleichzeitig macht es mich derart wütend, dass ich es einfach nicht mehr witzig finden kann. Am vierten Juli vor drei Jahren trieben Tyler und ich uns während des Feuerwerks auf den Fluren der Culver City Highschool herum. Damals fing dieses ganze Schlamassel im Grunde an. Denn an jenem Tag wurde mir klar, dass ich etwas in meinem Stiefbruder sah, das ich eigentlich nicht in ihm sehen sollte. An jenem Abend wurden wir beide wegen unbefugten Betretens festgenommen. Letztes Jahr am vierten Juli waren Tyler und ich bei keinem Feuerwerk. Wir saßen in seiner Wohnung in New York ganz allein im Dunkeln, während der Regen die Stadt unter Wasser setzte. Er zitierte einen Bibelvers. Schrieb etwas auf meinen Körper, sagte mir, ich sei sein. Das waren die anderen Unabhängigkeitstage. Anders als der jetzige. Mir ausgerechnet am heutigen Abend einen glücklichen vierten Juli zu wünschen, das konnte nur so was wie ein schlechter Scherz sein. Ich habe ihn seit einem Jahr nicht gesehen. Er ließ mich ausgerechnet in dem Moment im Stich, als ich ihn am dringendsten gebraucht hätte. Jetzt gehöre ich nicht mehr ihm. Wie kann er es also wagen, mir Glückwünsche zum vierten Juli zu übermitteln, wenn er doch nicht hier ist, um mit mir zu feiern?

Während ich versuche, das alles zu verarbeiten, spüre ich, wie die Wut in mir hochkocht. Ella wartet darauf, dass ich etwas erwidere, doch ich hebe nur die Hand, ramme den Kofferraumdeckel zu, drehe mich um und stürme ins Haus.

»Kannst Tyler ruhig ausrichten, dass der Tag alles andere als glücklich war.«

Kapitel 2

Um kurz nach Mitternacht ruft Rachael bei mir an. Ich schlafe noch nicht richtig, bin aber kurz davor, deswegen bin ich ziemlich angefressen wegen der Störung. Ich strecke die Hand aus und nehme den Anruf entgegen. Während ich mir die Augen reibe, kämpfe ich gegen den Drang an, sie genervt zu verdrehen, da nun der Lärm von Musik und von lautem Gebrüll aus dem Hörer dringt. »Lass mich raten«, sage ich. »Du brauchst jemanden, der dich abholt?«

»Ich nicht«, sagt Rachael nach einer Sekunde mit lauter und überraschend deutlicher Stimme. Sie lallt kein bisschen, was mich wundert. »Dein Bruder.«

Das ist wirklich das Letzte, was ich erwartet hatte. Es trifft mich derart unvorbereitet, dass ich sofort hochfahre und die Hand bereits nach dem Autoschlüssel auf dem Nachtkästchen ausstrecke. »Jamie?«

»Ja. TJ will, dass er geht«, erklärt sie. Sie klingt fast ganz nüchtern, und ich spüre genau, dass sie die Stirn runzelt. »Er spielt mit den Messern in der Küche und hat sich eben übergeben.«

»Was zum Teufel macht er überhaupt da?«

»TJs Bruder ist da und hat ein paar von seinen Kumpels eingeladen. Da sind überall Seniors, ich fühle mich schon richtig alt.« Rachael hält einen Moment inne, weil jemand im Hintergrund sie anbrüllt, sie solle die Klappe halten. Vermutlich eins von den eben erwähnten Highschool-Kids. Nachdem Rachael denjenigen ihrerseits angepflaumt hat, presst sie sich das Handy wieder ans Ohr. »Kannst du mich vielleicht auch mitnehmen? Ist irgendwie ’ne ganz schön lahme Veranstaltung hier.«

»Bin in fünf Minuten da.« Als ich aufgelegt habe, seufze ich und schwinge die Beine aus dem Bett. Dann knipse ich das Licht an und schnappe mir die roten Chucks. Ich lasse den Pyjama an, ziehe mir einen Kapuzenpulli über und gehe aus dem Zimmer.

Im Haus ist es mucksmäuschenstill. Nicht weil Dad und Ella schon schlafen würden, sondern weil sie gar nicht da sind. Sie sind gleich gegenüber bei Dawn und Philip, Rachaels Eltern. Die veranstalten heute Abend ein geselliges Beisammensein anlässlich des Unabhängigkeitstages. Dad und Ella hatten versprochen, dass sie nach dem Feuerwerk noch vorbeischauen würden. Ich kann mir das lebhaft vorstellen: Die ganzen Mütter und Väter mittleren Alters, wie sie Bier und Cocktails trinken und gemeinsam jene Musik hören, die sie damals cool fanden, als sie in meinem Alter waren. Ich bin aber heilfroh, dass sie dort sind, denn so kann ich unbemerkt entkommen und Rachael und Jamie retten, ohne dass Dad mir irgendwelche unangenehmen Fragen stellt.

Ich gelange nach unten, ohne auf Zehenspitzen durchs Haus schleichen zu müssen, und mache mir nicht die Mühe, Chase mitzuteilen, dass ich noch mal weggehe, weil ich ihn nicht wecken will. Ehe ich verschwinde, schnappe ich mir noch einen Eimer, der hinter dem Haus steht, und nehme ihn mit. Ich will doch nicht, dass mir mein Stiefbruder die Polster im Auto vollkotzt. Ich sperre alles ab und laufe dann eilig zum Wagen, nur für den Fall, dass Dad und Ella gerade zufällig aus dem Fenster von Rachaels Wohnzimmer schauen. Sämtliche Lichter sind an, und ich sehe, wie sich hinter den verschlossenen Jalousien Schatten bewegen. Ich fackle nicht lang, sondern steige mit dem Kübel schleunigst in den Wagen und mache mich auf den Weg.

Um diese Zeit ist nicht viel los auf den Straßen, daher brauche ich wirklich nur fünf Minuten bis zu TJs Wohnung, geradeaus runter über die Deidre Avenue, dann auf die Ocean Avenue hinunter an die Uferpromenade. Der Pier ist inzwischen geschlossen, eine unheimliche Stille liegt über allem, verglichen mit dem Trubel, der hier noch vor wenigen Stunden herrschte. In TJs Wohnung dagegen geht es alles andere als ruhig zu. Die Straße ist zugeparkt mit Autos, darunter auch Jamies BMW. Ich halte also mitten auf der Straße, bereit, sofort weiterzufahren, falls trotz der nächtlichen Stunde doch jemand durch will. Dann schicke ich Rachael eine SMS und lasse sie wissen, dass ich da bin. Außerdem schicke ich eine Nachricht an Jamie und informiere ihn darüber, er soll seinen besoffenen Arsch sofort hier raus schwingen.

Während ich warte, wandert mein Blick hoch zu der Wohnung im ersten Stock. Es ist die einzige, die hell erleuchtet ist. Die riesigen, raumhohen Fenster gewähren mir einen Blick ins Innere, doch ich sehe nicht viel mehr als ein dichtes Gedränge an Leuten. Ich hatte die Wohnung gar nicht so groß in Erinnerung, doch wie es aussieht, hat TJ viel zu viele Leute eingeladen. Jake ist vermutlich da drin und versucht irgendein armes Mädel dazu zu überreden, mit ihm nach Hause zu kommen. Dean sorgt sehr wahrscheinlich dafür, dass keiner irgendwelche Dummheiten macht. Und Meghan und ihr Freund Jared tun wohl das, was sie sonst auch immer tun. Was weiß ich denn.

Es dauert nicht lange, dann tauchen Rachael und Jamie auf. Durch die gläserne Eingangstür sehe ich, wie sie unten aus dem Fahrstuhl steigen. Jamie torkelt unkontrolliert durch die Gegend, während Rachael ihn buchstäblich in Richtung Ausgang zerrt. Sie wirft mir einen entnervten Blick zu, als sie mich entdeckt, daher stoße ich die Autotür auf und steige aus, um ihr zu helfen.

»Ich hoffe bloß, du hast morgen den übelsten Kater aller Zeiten«, sage ich zu Jamie, während ich mir seinen Arm greife und ihn mir über die Schultern lege, um ihn zu stützen. Seine Lider sind auf Halbmast, das Haar zerzaust, er kann kaum mehr gehen. Dazu ist er einfach zu besoffen.

»Fahr zur Hölle«, schafft er es zu erwidern. Doch ich bin nicht beleidigt oder irgendwie verletzt deswegen. Jamie knallt mir öfter mal solche Bemerkungen an den Kopf, an seine herablassende Art bin ich mittlerweile gewöhnt wie an alles andere auch.

Hinter seinem Rücken sieht Rachael mich mit gerunzelter Stirn zutiefst besorgt an, sagt aber keinen Ton. Stattdessen hält sie Jamie aufrecht, während ich die Wagentür aufmache, dann schieben wir ihn mit vereinten Kräften hinten auf die Rückbank. Seine Arme und Beine müssen wir verbiegen, um ihn ins Wageninnere zu kriegen. Ich fummle eine Weile am Sicherheitsgurt herum und versuche, ihn ihm umzulegen, doch er stößt mich dauernd zurück. Also gebe ich auf und knalle die Tür zu.

»Der hasst dich wirklich, und wie«, murmelt Rachael, als sie zur Beifahrertür geht. Sie trägt das Haar nicht länger zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, stattdessen fällt es ihr jetzt in langen, wirren Wellen locker über die Schultern. Das Haarband hat sie sich ums Handgelenk gewickelt. Sie ist tatsächlich stocknüchtern.

»Er mag mich ja hassen, aber morgen früh ist er bestimmt froh, dass ich ihn heimgebracht habe und nicht unsere Eltern«, sage ich. »Sonst müsste er sich auf lebenslangen Hausarrest einstellen.« Ich ziehe die Fahrertür auf und lasse mich auf den Sitz gleiten, im selben Moment, da Rachael sich auf dem Beifahrersitz niederlässt. Schweigend hält sie den Eimer hoch, und als ich nur mit den Schultern zucke, lacht sie und reicht ihn nach hinten weiter. Jamie reißt ihn ihr sofort aus der Hand, aber nicht, ohne leise etwas vor sich hin zu brummeln.

»Sind deine Eltern rüber zu meinen Eltern?«, will Rachael wissen, als ich losfahre.

»Ja.« Während wir uns unterhalten, werfe ich immer wieder einen Blick in den Rückspiegel, um zu sehen, wie es Jamie geht. Er sitzt vornübergekrümmt auf dem Rücksitz, den Eimer am Boden auf der Beifahrerseite, sein Kopf hängt darüber. Ich runzle die Stirn und bete zu Gott, er möge nicht kotzen. Dann richte ich den Blick wieder auf die Straße vor mir. »Sie sind immer noch da. Alle sind sie noch da.«

Rachael wirft den Kopf nach hinten gegen die Lehne und stöhnt. Dann neigt sie ihr Gesicht zum Fenster, sodass der Schein der Straßenlaternen ihre Haut leuchten lässt. »Ich schleiche mich auf jeden Fall zur Hintertür rein«, sagt sie. »Hab keinen Bock drauf, dass sämtliche Freunde meiner Eltern sich erkundigen, was ich denn so aus meinem Leben mache.«

»Was machst du denn aus deinem Leben?«

Rachael sieht mich an und verengt grimmig die Augen. Ich grinse, allerdings nur kurz, denn Jamie fordert erneut meine Aufmerksamkeit.

»Lass mich raus«, murmelt er von hinten. Als ich einen Blick in den Rückspiegel werfe, sehe ich, wie er die Hand nach der Tür ausstreckt, daher aktiviere ich schleunigst die Sicherheitsverriegelung. Er rüttelt am Türgriff, zieht sich hoch in Sitzposition und schlägt mit der Hand gegen die Scheibe, als ihm bewusst wird, dass er festsitzt. »Ich will raus aus diesem Auto!«

»Wie schade«, sage ich ganz lässig. Mit beiden Händen am Steuer konzentriere ich mich weiter auf die Straße, während wir uns unserem Haus nähern.

»Rachael!« Jamie beugt sich nach vorn, umfasst die Rückenlehne mit beiden Armen und packt sie an den Schultern. »Wir sind Nachbarn, solange ich denken kann, lass mich bitte raus aus diesem Gefährt!«

Rachael befreit sich aus James Klammergriff, indem sie sich im Gurt windet und sich so weit wie möglich von seinen herumfuchtelnden Händen positioniert. Den Rücken gegen das Armaturenbrett gepresst, hält sie warnend einen Finger hoch. »Fass mich nicht an. Nie wieder.«

»Aber du musst mir helfen!«

Rachael stößt ein tiefes Seufzen aus und massiert sich mit dem Zeigefinger die Schläfe. Als sie die folgende Frage stellt, liegt ein herablassender Ton in ihrer Stimme. »Wobei brauchst du denn Hilfe, Jamie?«

»Du musst mir helfen, von ihr wegzukommen«, sagt er, und als ich verstohlen über die Schulter nach hinten linse, zeigt er mit dem Finger auf mich. Seine blutunterlaufenen Augen ziehen sich angewidert zusammen, als unsere Blicke sich treffen. »Sie ist ein verdammter Freak.«

»Komm endlich drüber weg«, fauche ich ihn an, und ich umklammere das Lenkrad noch fester. Gleichzeitig steige ich aufs Gaspedal und rase die Deidre Avenue hinunter. Ich ignoriere Rachael tunlichst, obwohl ich genau spüre, dass ihr Blick zwischen Jamie und mir hin und her wandert. Sie weiß zwar, dass wir nicht sonderlich gut miteinander auskommen, aber ich glaube nicht, dass sie je Zeuge einer solchen Szene geworden ist.

Sie kann jetzt unmöglich den Mund halten und zulassen, dass unser Streit eskaliert, daher späht sie an der Kopfstütze der Lehne vorbei und fixiert Jamie mit strengem Blick. »Ein kleiner Rat von mir: Du bist besoffen, und du führst dich auf wie das letzte Arschloch, also halt die Klappe.«

Fast ein wenig beleidigt lässt Jamie sich in den Sitz zurücksinken und starrt Rachael an. Offenbar ringt er um eine passende Erwiderung. Als ihm endlich die Erleuchtung kommt, klingt er beinahe gleichgültig, und seine Lippen bewegen sich ganz langsam, als er sagt: »Ich und besoffen? Hm. Ich führe mich auf wie ein Arschloch? Noch mal hm. Kommt euch das irgendwie bekannt vor?« Gemächlich richtet er sich wieder auf und beugt sich nun zu mir vor. Ein betrunkenes, schiefes Grinsen macht sich auf seinem Gesicht breit. Es ist alles andere als freundlich, und er legt mir eine Hand auf die Schulter und drückt sie viel zu fest, obwohl ich doch immer noch fahre. Dann flackert sein Blick erneut zu Rachael. »Gib ihr ein bisschen Gras, dann verknallt sie sich sogar in mich, wirst sehen.«

Sofort fege ich seine Hand von meiner Schulter, ramme ihm den Ellbogen gegen den Brustkorb und schiebe ihn energisch von mir weg. Der Wagen gerät ganz leicht ins Schlingern, aber ich habe schnell wieder beide Hände am Lenkrad. Ich werfe einen warnenden Blick über die Schulter und fasse ihn mit möglichst finsterem Gesicht ins Auge. Das fällt mir momentan nicht schwer. »Was hast du bloß für ein Scheißproblem?«

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Rachael es sich wieder auf dem Beifahrersitz bequem macht und mir einen missbilligenden Blick zuwirft. Gleichzeitig führt sie die Hand ganz langsam ans Lenkrad, als hätte sie Angst, ich könnte von der Fahrbahn abkommen. »Er ist bloß betrunken, Eden.«

Aber ich achte gar nicht auf sie, weil ich nämlich nicht davon rede, was jetzt gerade abgeht. Nein, ich meine alles, was seit letztem Sommer bis zu diesem Augenblick so war. Jamie kann sich einfach nicht mit der Wahrheit abfinden, obwohl er ein ganzes Jahr lang Zeit hatte, und langsam frage ich mich, ob er es jemals tun wird. Ich glaube schon fast, er wird Tyler und mich für immer hassen. »Im Ernst«, fauche ich und reiße hilflos eine Hand hoch. »Was ist dein verdammtes Problem? Sag’s mir, bitte.«

Jamie schluckt schwer, ehe er sich über die Mittelkonsole beugt und mich augenrollend ansieht. Ganz langsam speit er die folgenden Worte aus. »Du. Bist. Widerlich.«

Eine Zeitlang sage ich kein Wort. Das Einzige, was zu hören ist, ist der Motor des Wagens und mein Zähneknirschen. Am liebsten würde ich Jamie rauswerfen. Aber gleichzeitig würde ich auch einfach gern losflennen. Denn die Wahrheit ist, ich weiß genau, wie Jamie sich fühlt. Ich weiß genau, dass er mich für verrückt hält und mich eklig und abartig findet und nicht ganz bei Trost. Und trotzdem hat er es noch nie laut ausgesprochen, bis zu diesem Moment, und für den Bruchteil einer Sekunde wird mir richtig schlecht.

»Ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Was soll ich denn sagen?«, zische ich leise. »Ich weiß es wirklich nicht. Da läuft nichts zwischen …« Ich verstumme kurz, räuspere mich, dann versuche ich es erneut. »Da läuft nichts mehr zwischen Tyler und mir. Das mit uns ist längst Geschichte. Also bitte, Jamie. Bitte hör auf, mich zu hassen.«

Einen kurzen Moment starrt er mich ausdruckslos an, dann lässt er sich wieder zurück gegen den Sitz sinken. Nur dass er sich dieses Mal den Eimer krallt und reinkotzt. Rachael quiekt angewidert und presst sich würgend die Hand vor den Mund. Jetzt lehnt sie sich wieder gegen das Armaturenbrett und versucht, möglichst viel Abstand zwischen sich und Jamie zu bringen. Ich rümpfe die Nase und lasse alle vier Fenster herunter, damit frische Luft reinkommt.

»Und da behauptet der, du wärst widerlich«, raunt Rachael mir von der Seite hinter vorgehaltener Hand zu.

Jamie hört die restliche Heimfahrt nicht mehr auf zu würgen und zu keuchen und zu stöhnen. Dazwischen flucht er leise vor sich hin. Zum Glück ist es nicht mehr weit. Weder Rachael noch ich sagen ein Wort, stattdessen lauschen wir schweigend dem Fahrtwind. Jamie dagegen leidet wie ein Hund. Kaum ist unser Haus in Sichtweite, ist er allerdings nicht mehr der Einzige, der flucht. Auch ich stoße Verwünschungen aus.

Als hätte der Teufel persönlich seine Finger im Spiel, verlassen nämlich genau in dem Augenblick, da wir uns nähern, Dad und Ella Rachaels Haus und überqueren die Straße. Sie bleiben beide auf dem Rasen vor unserem Haus stehen, als sie den Wagen heranfahren sehen, und sofort stemmt Dad die Hände in die Hüften, und seine Lippen pressen sich zu einer schmalen Linie zusammen. Er macht ein todernstes Gesicht.

»Scheiße«, sage ich, mittlerweile zum fünften Mal. »Scheiße, Scheiße, Scheiße.« Langsam halte ich am Straßenrand an und lasse die Fenster wieder hochfahren, ehe ich den Motor abstelle. Durch die Windschutzscheibe sehe ich, wie Ella die Stirn runzelt und die Augen zusammenkneift, um zu erkennen, wen ich da noch bei mir habe. Blöderweise ist es so, dass ihr rotzbesoffener Sohn mir just in dem Moment auf den Rücksitz reihert.

Rachael schüttelt den Kopf und bedenkt Jamie mit einem abschätzigen Blick. »Da ist einer aber so was von tot.«

»Und ob.« Ich hole tief Luft, ziehe den Schlüssel aus dem Zündschloss und stoße die Fahrertür auf. Rachael und ich steigen gleichzeitig aus. Dann drehe ich mich ganz langsam zu Dad und Ella um.

»Rachael, ich glaube, deine Eltern fragen sich schon, wo du bleibst«, erklärt Dad steif. Er nickt kaum merklich in Richtung ihres Hauses. Es brennen immer noch sämtliche Lichter, im Inneren bewegen sich schemenhafte Gestalten.

»Danke, Mr. Munro. Ich geh gleich rüber und sag Bescheid, dass ich da bin«, erwidert Rachael mit möglichst unschuldiger Stimme. Mir aber entgeht der sarkastische Unterton darin keineswegs. Da mein Dad bereits Mitte vierzig ist und sein Haar allmählich grau wird, checkt er das nicht, weil er ja längst nicht mehr weiß, wie es ist, ein Teenager zu sein. Er lächelt ihr bloß ganz knapp zu und wartet, dass sie uns alleine lässt. Sie wirbelt herum und zieht los in Richtung ihres Hauses, allerdings nicht, ohne ganz dicht an mir vorbeizugehen und mir zuzuflüstern: »Ich kann es gar nicht erwarten, endlich von hier wegzuziehen.«

ENDE DER LESEPROBE