16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Songdog-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

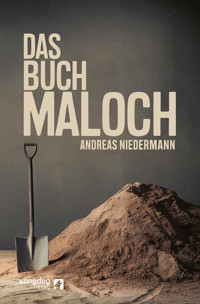

«Ich war elf Jahre alt und wurde Möbelpacker, Fensterputzer und Raumpfleger. Mittwochs und samstags. Mittwoch Möbelpacker. Samstag Fensterputzer und Raumpfleger. Ich war, wie gesagt, elf Jahre alt, exzessiv gutmütig, gewohnt zu tun, was man mich hieß. Solange es Arbeit betraf.» So beginnt eine der 32 Geschichten über «Maloche», die Andreas Niedermann nicht nur beschreibt, sondern selber erfahren hat. Es sind Geschichten über harte, körperliche Arbeit, über die Verachtung, die Glorifizierung und das Glück von Arbeit. Über Begegnungen mit Arbeitern in Fabriken und Lagerhallen, in Fitnessläden und Bauernhöfen. Über die gefährliche Arbeit mit wilden Pferden und über das Hüten von Rinderherden, über Prozesse vor Arbeitsgericht und über die seltsam glücklich machende Erfahrung von Solidarität. Von Arbeitsexzessen und Burnout. Über Maloche für den Lebensunterhalt, und auch über Maloche als Grundlage für Glückseligkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andreas Niedermann

Das Buch Maloch

Songdog

© 2024 Songdog-Verlag, Bern

Cover-Artwork, Lektorat und Satz: Songdog/Buchwerkstatt.ch

ISBN 978-3-903349-29-2

Andreas Niedermann, geboren 1956 in Basel, lebt seit 1989 in Wien. Um sich das Schreiben leisten zu können, arbeitete er in den verschiedensten Berufen. Viel Beachtung fand seine Roman-Trilogie, bestehend aus «Sauser» (1987), «Stern» (1989) und «Die Stümper» (1996). Es folgten Romane, Kriminalromane und Stories.

Die Arbeit des Autors an diesem Buch wurde von der Stiftung Literatur, begründet von Dieter Lattmann, gefördert.

Inhaltsverzeichnis

Die Story vom Arbeiten, Leben und Sterben. Von Wein und Erfüllung.

Die Letzte-Tiger-Story

Die Stiefel-Story

Die Mutter-Story

Die Trott-Leben-Story

Die Ich-war-immer-hungrig-Story

Die Occasion-Moser-Story

Die Bauernmaloch-Story

Die Mondlandungs-Story

Die Trinkgeld-Story

Die Garten-Maloch-Story

Die Idealismus-Story

Die Labormaloche-Story

Die seltsame Feudalismus-Ölkrise-Story

Die Arbeitsamt-Story

Die Alte-Männer-Story

Die Allzu-gute-Maloche-Story

Die Büchermensch-Story

Die Wintergrabenmaloche-Story

Die Working-Class-Hero-Story

Die Prozess-Story

Die Möbelpacker-Story

Die Tiere-Story (1)

Die Tiere-Story (2)

Die Tiere-Story (3)

Die Höllen-Beheizer-Story

Die Erhebende-Alpmaloche-Story

Die Rückkehr-Story

Die Punk-Maloche-Story

Denunziationen eines Fitnesstrainers

Die Burnout-Story

Die Der-Kreis-schließt-sich-Story

Die Story vom Arbeiten, Leben und Sterben. Von Wein und Erfüllung.

In einer Szene der Kurzgeschichte «Die Bienen» von Aleksandar Hemon, dem bosnisch-amerikanischen Autor, beschreibt dieser, wie ein bosnischer Imker im Bewusstsein, seine letzten Stunden auf Erden zu erleben, sich von Verwandten hinaus zu seinen Bienenstöcken tragen lässt.

Dort sitzt er dann den ganzen Tag, blickt auf seine Bienenstöcke und weint. Er weint und weint, den ganzen Tag.

Am Abend wird er zurück ins Haus getragen. In der Nacht ist sein Leben zu Ende. Er stirbt.

Es ist eine berührende Szene, die ganz selbstverständlich ohne Erklärungen auskommt. Denn es ist klar, warum der Mann vor seinen Bienen sitzend weint und nicht aufhören kann: Er sitzt vor seinem Leben, das nun bald vorbei sein wird. Die Arbeit mit den Bienen, die Imkerei, dies war sein Leben.

Dieser sterbende Mann beweinte seinen Tod im Angesicht seiner Arbeit, die ihn – und vermutlich auch die Seinen – ernährt hatte.

Es war diese Szene, die mir in den Sinn kam, als ich den drei alten Männern dabei zusah, wie sie im steilen Gelände Heu zusammenrechten. Keiner von ihnen, so schätzte ich, war weniger als achtzig Jahre alt. Ihre sehnigen Körper waren schon etwas gebeugt, und sie bewegten sich beinahe aufreizend langsam über die Wiese, schickten ihre Rechen nach den letzten Grashalmen aus, so wie Fischer ihre Netze auswerfen. Sie fischten nach dem Futter für die Tiere im Winter, so wie sie es jedes Jahr machten. Genauer: zweimal im Sommer. In den guten Jahren auch dreimal. Und sie würden es so lange tun, wie ihre der Bergwelt angepassten Körper es zulassen würden.

Nicht dass sie es tun mussten. Vermutlich waren sie sogar wohlhabend, weil sie ein Stück Baugrund für eines der vielen neuen Ferienhäuser im Touristendorf verkauft hatten.

Aber egal. Sie würden es auch tun, wenn sie längst Milliardäre wären.

Daran gab es für mich nicht den geringsten Zweifel.

Ich hatte an diesem Tag selber ein paar Stunden damit zugebracht, den «steilen Sauhund» – wie ich das fast senkrecht abfallende Grundstück nannte – mit der Motorsense zu mähen. Was soll ich sagen? Ein Kraftakt. Eine Herausforderung an den Quadrizeps, an den unteren Rücken und an die Ausdauer.

Aber jetzt saß ich auf der Terrasse im Schatten eines Sonnensegels, ein beschlagenes Glas Weißwein in der Hand, glückselig lächelnd, müde von der Anstrengung und gleichzeitig hellwach, als hätte ich Satori. Dabei war es einfach: Ich war nur so glücklich, wie man sein kann; ich war ein Mann, der sein Tagwerk erledigt hat. Gut erledigt. Zu seiner Zufriedenheit. Und dieser leichte, kühle und billige Wein schmeckte besser als jeder andere, den ich je gekostet hatte, und so trank ich, während ich diesen drei «Kollegen» bei ihrer ruhigen, langsamen und stetigen Arbeit zusah.

Wenn ich meinen Kopf ein wenig nach links drehte, konnte ich die drei Deltasegler sehen, die im Aufwind der sonnenwarmen, senkrechten hohen Felsen des Tals träge ihre Kreise zogen, vielleicht auf uns hinunterblickten und sich sagten: Wie gut haben wir es hier oben, in der Luft. So frei, so losgelöst und fern aller Mühsal.

Aber wenn man mich an diesem frühen Abend gefragt hätte: Wer würdest du lieber sein, diese fliegend sich vergnügenden Sportler oder ein Kollege der drei alten Kerle?, so hätte ich für die Antwort keine Sekunde überlegen müssen.

Und dass die Antwort auf diese nicht gestellte Frage so eindeutig ausfiel, das gab mir doch zu denken.

Die Letzte-Tiger-Story

«Ich verachte jedes Handwerk.» Diesen Satz schrieb ein Genie. Es hieß Arthur Rimbaud (1854–1891), und mit gerade mal 19 Jahren wollte er auch kein Genie mehr sein. Wenigstens kein dichtendes. Keine Zeile mehr. Der junge Mann verlor sich in Afrika, widmete sich dem Waffenschmuggel und artverwandten Geschäften. Geschäften, nicht Handwerk.

Es ist nicht überliefert, dass er jemals einen Finger krumm machte.

Mir gefiel dieser Satz. «Ich verachte jedes Handwerk.» Damit konnte man provozieren. Nur war ich kein Genie wie Rimbaud. Vielleicht eine Art Pumpgenie. Und dieser unterfütterte Genius trieb mich immer wieder an die Stätten und in die Mühen des gemeinen Handwerks. Maloche, um zumindest meine Kreditwürdigkeit zu erhalten. Aber ich hatte keinerlei Interesse an bezahlter Arbeit. Aber so ist es eben: Es ist manchmal ein harter Job, ein Genie zu sein. Aber keines zu sein auch. Ich hatte also häufig mit Handwerk zu tun.

Schlimm genug. Aber in Wirklichkeit war es noch ärger: Ich gab den Handlanger der Handwerker. Gehilfe eines maulenden Zimmermanns. Ziegelschlepper von verkaterten Maurern. Täferablänger von zänkischen Schreinern. Oberflächenbearbeiter von Steinen, von schweigsamen Steinmetzen zugewiesen. Dachpappenrollenträger trunksüchtiger Dachdecker.

Das ist für einen jungen Menschen ungesund. Diese Verachtung des Unabänderlichen. Sie gebiert Philosophen oder neurotische Selbsthasser.

Mehr als hundert Jahre nach Rimbaud war dann fast alles Handwerk. Das Handwerk des Schreibens, der Kameraführung, der Regie. Oder des Philosophierens. Im Gegenzug gab es die Kunst des Kabelschleppens und der Töpferei, Fliesenlegerkunst und die Kunst des Haareschneidens. Jawoll! Friseurkünstler und Dichterhandwerker. Nicht zu vergessen: das Handwerk des Tötens, des Geldeintreibens, der Buchführung, des Storylinings und des Betrügens. Möglich, dass dieser Nonsens dem einen oder der anderen auf die Nerven fiel.

Und nach so vielen Jahren Handwerk bin ich immer noch arbeitsscheu wie jeder andere rechtschaffene Penner; immer noch wütend wie Adam, als Gott ihn aus Eden warf.

Handwerk ist absurd.

Und doch zum Sterben schön.

Die aufregendste Fernsehsendung aller Zeiten heißt: «Der Letzte seines Standes». Wir sehen alten, lebenszähen Handwerkern bei der Arbeit zu; sehnigen Männern, die in wurmstichigen Manufakturen auf die überlieferte Art Filz herstellen; Frauen, die Hutbänder ziehen; Böttcher, die mit rasiermesserscharfen Äxten so kunstvoll auf halbe Baumstämme einschlagen, dass nach dem Matrjoschka-System immer kleinere Tröge entstehen. Es ist atemraubend und erschütternd. Als sähen wir in der Dämmerung den letzten Tiger durch die Taiga streifen. Wir blicken, melancholisch geworden, in eine Welt ohne Abfall. Sie versinkt vor unseren Augen. Wir sehen es, aufgewühlt und begeistert. Wir können nichts dagegen tun und wissen: Diese kleinen Filme werden bleiben. Eine Weile. Bis es irgendwann, in naher Zukunft, für diese Datenträger keine Abspielgeräte mehr gibt.

Diese Vorstellung hat etwas Närrisches.

Die Stiefel-Story

Stiefel. Wer Stiefel trägt, kann nicht arbeiten. Der hohe Absatz, you know. Er zeigt an, dass der Träger nicht arbeiten will. Arbeitsscheu ist. So die Theorie von den Stiefelträgern, damals, in den 30er-Jahren. Asoziale. Einige wurden, dem Vernehmen nach, von den Nazis in Konzentrationslager verbracht. Oh ja. Asozial ist cool! KZ nicht.

Klar, Stiefel. Spitze Stiefel. Cowboy-Boots. Nicht gerade Links-PC, aber rockstarmäßig schon. Alligatorleder-Boots? Das ginge zu weit, doch. Schon finanziell. Asoziale in Krokoleder-Boots?

Arbeitsscheu und stolz darauf. Yes, Sir!

Die Mutter-Story

Der erste Mensch, den ich arbeiten sah, war meine Mutter. Ohne einen Begriff davon zu haben, was «Arbeit» war. Es schien das zu sein, was die Frauen taten. Oder der Flückiger, der Lumpensammler, der zusammen mit einem haarigen Berner Sennenhund seinen Lumpensammlerkarren durch die Straßen zog, während die Frauen aus den Häusern traten und ihm ihr «Glump» übergaben. Um es später als in Behindertenheimen fabrizierte Teppiche wieder zurückzukaufen. Nicht dass ich damals schon davon gewusst hätte, so wie niemand genau wusste, was Väter so taten. Sie gingen am Morgen aus dem Haus, kamen am Mittag zum Essen und gingen wieder, um am Abend endgültig zurückzukehren. Sie gingen «zur Arbeit», wurde gesagt. Aber hatte sie je jemand arbeiten sehen? Wusste jemand genau, was sie taten, wenn sie nicht zu Hause waren? War ihre behauptete Arbeit nichts anderes als ein Gerücht? Von ihnen selber in Umlauf gebracht, damit sie erklären konnten, woher das Geld für Miete, Essen und all das Zeug, das wir brauchten, herkam? Vielleicht saßen sie in Kneipen und spielten Karten? Oder sie waren Kriminelle, die Zigaretten und Schnaps schmuggelten. Wer wollte das schon wissen?

Mütter kochten Essen. Gingen einkaufen. Trugen den vollen Wäschekorb in den Keller, hängten die feuchte Wäsche auf Wäscheleinen. Bügelten die Bettwäsche und die Kleider. Machten den Abwasch. Wechselten die Windeln der Kleinen. Fütterten sie. Holten den krachend lauten Staubsauger heraus und fuhrwerkten damit durch die Zimmer. Wedelten den Staub von den Schränken. Jeden Tag aufs Neue.

Manchmal setzte sich meine Mutter kurz aufs Sofa. Immer mit einer Entschuldigung: «Ich muss mich kurz hinsetzen. Nur eine Minute.» Es war, als entschuldige sich ein Hungriger, dass er jetzt leider, leider etwas essen müsse. Tat sie etwas Verbotenes? Ja. Sie arbeitete nicht. War es denn wirklich verboten, nicht zu arbeiten? Ja, war es. Arbeit war das Kreuz und die Auferstehung. In den Traueranzeigen hieß es von verstorbenen Frauen: Ihr Leben war Arbeit. Von Männern hieß es das nicht.

Die Trott-Leben-Story

Dem Trott entgehen. Entkommen, eher. Sich herausschleichen, winden, drehen. Flüchten, sich verkriechen. Irgendwo. So lange es nur geht. Die Aussichten waren deprimierend. Fünfzig Jahre in der Mühle. Begonnen mit 15 oder 16. Entlassen mit 65. Wohin entlassen? Ins Grab entlassen. Eine unvorstellbare Zeitspanne, diese fünfzig Jahre. Gestartet als Lehrling in einem Labor. Geendet als alter Mann in einem Labor. Das war das Leben, so wie es uns vorgestellt wurde. Darf ich vorstellen: Das Leben. Es sieht im Moment nicht besonders aus. Und später noch weniger. Wenn es auf dich den Eindruck macht, als gliche es einem verhutzelten alten Kerl, dem der Sabber aus den Mundwinkeln läuft und der mit halbblinden Augen auf das Förderband starrt, das ihm die grellbunten Shampooflaschen heranbringt, auf die er Verschlüsse schrauben muss, dann täuscht das nicht. Aber keine Panik! Noch vier Stunden bis zur Mittagspause. Und noch fünf Tage bis zum Wochenende, und drei Monate bis zum Urlaub. Drei Wochen, mein Junge, drei Wochen Urlaub, in denen dir die Welt offensteht und du tun und lassen kannst, wie dir beliebt. Falls du überhaupt etwas tun willst und du deinen runzligen alten Arsch aus dem Liegestuhl hochkriegst. Sieh dir den neben dir an. Er ist wie du. Ihr seid alle gleich. So viel Gemeinsinn. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön?

Die Ich-war-immer-hungrig-Story

Ich war immer hungrig. Mein Lieblingsessen war Brot. Und Schokoriegel. Die beschafften mir die Energie, um all das zu tun, was ich tat. Schwimmen, Fußball, Handball, Eishockey, Eislaufen, Schifahren; im Wald herumstreifen, am See, am Fluss. Zu Hause war es nicht auszuhalten. Der einzige private Ort war das Bad. Für ein paar Minuten, denn dann wollte ihn ein anderes Familienmitglied auch bespielen. Mit was auch immer. Zu jeder Zeit konnte jemand ins Zimmer trampeln. Außer man drehte den Schlüssel und provozierte damit Diskussionen. Wir waren einfach zu viele. Sechs in drei Zimmern. Das hatte vermutlich etwas mit der Arbeit meines Vaters zu tun. Zu wenig Verdienst. Zu wenig Geld.

Oder gar kein Geld. So wie ich. Aber es war eine unumstößliche Tatsache, dass ohne Geld kein Auskommen war. Nur schon die Schokoriegel. Und hin wieder Zigaretten. Für mich galt auch die Antwort, die der Schriftsteller und Abenteurer Blaise Cendrars gab, als er gefragt wurde, seit wann er denn rauche. «Schon immer.» Und daran starb er dann auch mit 73 Jahren. Dies nur nebenbei. Es ändert nichts. Geld musste her. Zuerst stahl ich es aus der Börse meiner Mutter. Zuerst umsichtig und klug. Aber es war unmöglich, es lange zu verheimlichen. Man stellte mir eine Falle, und ich tappte gutmütig hinein. Ich war noch jung genug, dass mir der Arsch versohlt wurde. Danach gabs Taschengeld. Lächerlich wenig. Diese Eltern hatten keine Ahnung, was so ein Schokoriegel und was ein schönes, rundes, duftendes Brot kostete. Oder die Zigaretten, die man am Bahnhof aus dem Automaten ziehen konnte. Drei Virginies für 20 Rappen. Teuer. Denn die Schachtel mit 20 Stück kostete einen Franken.

Taschengeld war also auch keine Lösung. Stehlen auch nicht. Was blieb? Ja, was blieb?

Maloche.

Die Occasion-Moser-Story

Ich war elf Jahre alt und wurde Möbelpacker, Fensterputzer und Raumpfleger. Mittwochs und samstags. Mittwoch Möbelpacker. Samstag Fensterputzer und Raumpfleger.

Ich war, wie gesagt, elf Jahre alt, exzessiv gutmütig, gewohnt zu tun, was man mich hieß. Solange es Arbeit betraf. Der dicke Moser betrieb zusammen mit seiner Frau einen Gebrauchtwarenladen. Genannt «Occasionen». Er nannte sich «Occasion-Moser». Mittwochnachmittag fuhren wir mit seinem kleinen Laster aufs Land, zu den Bauern, wo er die Leute beschwatzte, ihm für wenig Geld ihre alten, massiven Möbel zu verkaufen. Am besten aus Eiche. Schwer, massiv, überladen. Er fand nichts dabei, einen elfjährigen Jungen als Möbelpacker zu beschäftigen. Ich fand auch nichts dabei. Ich hatte Muskeln. Der ganze Sport.

Am Samstag gings an die großen Schaufenster. Mit Seifenwasser, Spiritus und Rakel. Streifenfrei. Darauf achtete die Dame des Hauses. Von außen und von innen. Dann wurde der Laden aufgeräumt. Staubgesaugt. Gekehrt. Bestaubwedelt. Und sofort danach gings in die Privatwohnung. Gleiche Prozedur. Dann endlich gabs Geld. Eine wunderhübsche gelb-pinke, mit verschnörkelten Ornamenten verzierte Zehnernote, mit dem bärtigen, strengen Gesicht von Gottfried Keller. Er sah aus wie ein alter Lehrer. Man konnte beinahe den Stock sehen, mit denen er den Kindern «Tatzen» verteilte. Stockschläge auf die Handinnenflächen. Solche Lehrer gab es nicht mehr. Keine «Tatzen», wie sie noch unseren Eltern zuteilwurden. Nur Ohrfeigen, Kopfnüsse und Arschtritte. Wir fanden, das war echter Fortschritt.

Das machte ich eine Weile. Dann wurde es Sommer, und ich hatte keine Zeit mehr. Ferien. In den Sommerferien hat man keine Zeit zu arbeiten. Ich kündigte. Die Mosers bedauerten mein Ausscheiden aus dem Familienbetrieb. Ich denke, es war Frau Moser, die den größeren Anteil an Trauer zu verarbeiten hatte. Denn jetzt musste sie ihren Haushalt wieder selber besorgen. Und den Laden putzen. Und vielleicht auch die Fenster. Wobei dieser Job vermutlich unter «Männerarbeit» gereiht war. Oder Kinderarbeit.

Das also war die Alternative zu stehlen und traurig wenig Taschengeld?

Die Bauernmaloch-Story

Die Förderbänder schossen dahin. Zu sechst hockten wir auf den lehnenlosen Bänken des SAMRO, der Kartoffelerntemaschine. Je drei auf jeder Seite. Der Traktor, der den SAMRO zog, war kaum zu vernehmen, denn sein brummiger Sound wurde übertönt von der rotierenden Metalltrommel, in der Erdbrocken, Steine und Kartoffeln verwirbelt wurden, und vom knirschenden Pflug, der all den Stoff aus dem Boden grub und ihn der Trommel überantwortete, die ihn uns auf das breite Mittel-Förderband warf. Flinke Hände griffen nach den Knollen, die großen auf das eine Band, die kleineren auf das andere. Die Bänder ruckelten sie dann in die Säcke an ihren Enden.

Nun war ich also Fließbandarbeiter. Auf einem Bauernhof im Schwarzenburgerland. Stunden von zu Hause entfernt. In der Nacht schlief ich in einer winzigen Kammer. Das Bettzeug war nie richtig trocken. Aber das war egal. Um halb sechs kam die schlecht gelaunte Bäuerin. «Aufstehen!» Und so tappte ich in Gummistiefeln in den Stall, wo der Bauer, sein Sohn und der Knecht schon damit zugange waren, die dreißig Kühe zu melken.

Kuhscheiße im Strohbett. Als wärs ein Angebot auf einer Speisekarte. Pisse und Dünnpfiff im Schorgraben. Dampfende Seiche aus Kuhmuschis. Pflatternd aufklatschende Fladen. Immer wieder. Und von Neuem. Die Kühe schienen auf den Jungen mit der Schubkarre und der Mistgabel gewartet zu haben.

«He, Junge, schau mal! Ich hab da was für dich.»

«Ja, ich auch.»

«Vergiss mich nicht, Kleiner. Komm auch mal zu uns. Auch wir da hinten müssen kacken.»

«Ich weiß, dass ich schon zum zweiten Mal scheiße, aber ich muss auch viel fressen, damit der Bauer mit meiner Milchleistung zufrieden ist. Denn sonst gehts schnell mal zum Schlachter. Wie die selige Claudia, letzte Woche.»

Ich tat mein Bestes. Wie immer. Gabelte die Fladen in Stroh in die Schubkarre. Wobei man mich darauf hinwies, nur so viel Stroh wie nötig mitzunehmen. Stroh musste danach ersetzt werden. Nur Stroh mit Shit, und das von der Seiche eingedunkelte. Jenen Shit, der nicht im Stroh gelandet war, forchelte ich mit einer Art Harke in den Schorgraben und schob ihn zusammen mit der ammoniakduftenden Seiche in die Jauchegrube. Die volle Schubkarre schob ich über ein kippelndes Brett auf den Misthaufen. Er sah aus wie die Grundlegung eines Einfamilienhauses aus Stroh und Scheiße.

Dann gabelte ich frisches Gras in die Krippen, zu den schönen Kuhköpfen und ihren lauten, geschnaubten Seufzern.

Wenn die Milch aus den Eutern in den großen Milchkannen war, löste ich die Ketten von den Hälsen der Kühe, und sie drängten an mir vorbei nach draußen, stießen mich an, schubsten und schnupperten. Keine bedankte sich für den Service. Verständlich. Sie zahlten mit ihrem weißen Saft. Auch der Stier in der Ecke am Ende des Stalls zahlte mit weißem Saft. Er blieb, wo er war. Immer. Nur zur Viehschau und zum Vögeln kam er raus. Der sadistisch veranlagte, knorrige Knecht stieß hin und wieder den Besenstiel in seine Hoden. Einfach so. Er bog den Kälbern die Schwänze an der Schwanzwurzel um, wenn sie nicht taten, wie er befahl.

Ich weiß nicht, ob er überhaupt sprechen konnte. Er war wie eine Figur aus einem Gotthelf-Film. Stumm, roh und brutal.

Wir trieben die Kühe auf die Weide. Nebel im nassen Gras. Zurück, um das Stroh im leeren Stall zu ersetzen. Frühstück. Das beste Brot der Welt. Was anderes aß ich nicht. Keine Butter. Keine Marmelade. Nur Brot und Milchkaffee.

Dann das Förderband auf dem Kartoffelacker. Nach endlos scheinender Zeit blickte ich einmal hinter mich auf den Acker und erkannte die Diskrepanz zwischen dem dahinrasenden Förderband und dem unendlich langsamen Dahinzuckeln des Traktors. Mir wurde augenblicklich schlecht. Ich kotzte. Wie früher in Autos.

Das war, zum Ärger der Bauersfrau, das Ende meiner Fließbandarbeiter-Karriere. Für immer.

Ich wurde Traktorfahrer. Die Herbstsonne mild in meinem Gesicht. Ich döste auf dem harten, vibrierenden Sattel. Und wenn sie Stopp schrien, um die vollen Säcke zu tauschen, oder wenn ein Stein die rotierende Trommel zum Kreischen brachte, trat ich auf die Kupplung. Langweilig, aber kotzfrei.

Mittagessen.