9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bilderreich und atmosphärisch: das Zeitkolorit der 1920er-Jahre Hanna ist die Tochter einer reichen Hamburger Kaufmannsfamilie. An der piefigen Enge glaubt sie ersticken zu müssen und lässt die geplante Verlobung mit einer »guten Partie« skandalös platzen. Die zufällige Begegnung mit einer Gruppe junger Tänzerinnen aus Loheland ist für Hanna eine Offenbarung: So frei, so selbstbestimmt will auch sie sein. Sie flieht aus ihrer Heimat und beginnt eine Ausbildung in der legendären Frauensiedlung. An den spartanischen Stil, die Freizügigkeit und die modernen Ideen muss Hanna sich erst gewöhnen, aber sie lernt, dieses Leben zu lieben – und die Liebe zu leben. Das Porträt eines außergewöhnliches Ortes »Das Dorf der Frauen« ist nicht nur ein bewegender historischer Roman, er bringt den Leserinnen auch einen einzigartigen Ort nahe: Eine Frauensiedlung, so alt wie das Bauhaus und gleichzeitig so etwas wie sein feministischer Gegenentwurf. Loheland, das feministische Bauhaus: ein Künstlerinnendorf wird zur Heimat für die junge Tänzerin Hanna.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Das Dorf der Frauen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

ISBN 978-3-492-06351-7

© Dörte Schipper, 2022

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Redaktion: Uta Rupprecht

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

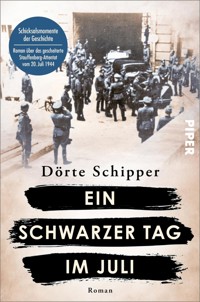

Covergestaltung: t. mutzenbach design, München

Coverabbildung: ullstein bild - Martin Munkacsi und Shutterstock.com

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

1

Loheland, im April 1920

2

Hamburg, vier Wochen zuvor

3

4

5

Hildesheim, Anfang April 1920

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Loheland, August 1920

15

16

Weimar, September 1920

17

18

19

Loheland, Winter 1920

20

Hamburg, März 1921

21

Loheland, April 1921

22

New York, Mai 1921

23

Danke …

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

1

Loheland, im April 1920

Empört sah Hanna dem davonratternden Fuhrwerk hinterher. Er hatte sie einfach stehen lassen und auch noch wegen ihrer schicken Stadtschuhe verspottet, dieser … dieser ungehobelte, gemeine Bauer! »Ich habe Ihnen doch nichts getan. Warum nehmen Sie mich nicht ein Stück mit? Es ist schon Abend!«, rief sie in die Staubwolke hinein, die Pferde und Wagen aufgewirbelt hatten. Stöhnend griff Hanna zu ihrem Koffer und dem Geigenkasten und lief weiter, immer weiter die steinige Landstraße entlang.

Erst bei Einbruch der Dunkelheit merkte sie, dass hier nirgendwo Laternen standen. Lediglich das Licht einer Petroleumlampe, das durch das Fenster eines entfernt gelegenen Hauses schien, half ihr, die Abzweigung zu finden. Sie bog von der Straße in einen schmalen Weg, der direkt an einem Wald entlangführte. Mit Schrecken stellte sie bei jedem Schritt fest, wie das Licht schwächer wurde und bald erlosch. Sie hielt die Hände vor die Augen und sah sie kaum noch. Sie schaute nach oben zum Himmel und suchte vergebens nach dem Mond oder ein paar Sternen. Da war nur ein wolkenverhangenes, graudüsteres Firmament.

Loheland konnte nicht mehr weit entfernt sein. »Hallo! Hört mich jemand?«, rief sie mehrmals hintereinander und drehte sich in alle Richtungen. Sie irrte umher, lachte aus purer Verzweiflung über ihre Orientierungslosigkeit kurz auf.

Bald wurde ihr unheimlich zumute. Wohin sie auch ungeschickt tastete, um sie herum waren plötzlich nur noch Baumstämme und Büsche. Sie war vom Weg abgekommen, stand irgendwo in der Wildnis und wusste nicht weiter.

Jedes kleine Rascheln ließ sie zusammenzucken. War das ein Reh, ein Hase, ein Igel oder gar ein Wildschwein? In einer Großstadt wie Hamburg hatte sie nie gelernt, die unterschiedlichen Geräusche der Natur zu deuten. Verängstigt hockte Hanna sich vor einen Baum und wartete darauf, dass es irgendwann wieder hell wurde. Sie kam sich vor wie ein kleines verloren gegangenes Mädchen, dabei war sie mit ihren achtzehn Jahren schon eine fast erwachsene junge Frau.

»Da bist du ja endlich. Wir warten seit gestern auf dich. Ich war besorgt und habe mich in aller Frühe auf die Suche gemacht.«

Die sanfte Stimme, die ihr bekannt vorkam, riss Hanna aus dem Schlaf. Sie fror an Armen und Beinen. Irgendwann in der Nacht war sie wohl auf dem weichen, aber kühlen Waldboden eingenickt. Vorsichtig blinzelte sie in die Sonne, die gerade aufgegangen war, und sah im Gegenlicht Hilde, die vor ihr stand und sich ein Lachen kaum verkneifen konnte.

»Das sieht komisch aus, wie du mit deinem feinen Kleid und den eleganten Schuhen mitten im Gehölz liegst«, stellte sie belustigt fest.

Hanna hatte den Kopf an den Stamm einer Birke gelehnt und die Beine von sich gestreckt. Als hätten irgendwelche zotteligen Waldgeister sie in die Luft gewirbelt, waren ihr in Grüntönen gehaltenes Korsettkleid, ihre Jacke und die langen geflochtenen Zöpfe mit kleinen Erdkrümeln besprenkelt.

So sah also der Start in ihr neues Leben aus. Hanna hatte ihn sich etwas schillernder vorgestellt, erhobenen Hauptes mit einem kessen: »Hallo, hier bin ich.«

»Nachdem ich von der Landstraße abgebogen war, wurde es auf einmal stockfinster. Ich habe mich im Wald verlaufen und konnte die Siedlung nicht finden«, erklärte sie und rieb sich die Augen.

»Du warst so nah dran. Hast du das Plätschern nicht gehört? Direkt neben dir ist unser Wasserreservoir.« Hilde zeigte auf einen kleinen Hügel und half Hanna auf die Beine. »Du bist nicht die Erste, die hier an der Dunkelheit gescheitert ist«, tröstete sie die Neue. »Das ist ein typischer Anfängerfehler. Ich habe mal die ganze Nacht verzweifelt in einer kleinen Sandkuhle verbracht und am nächsten Morgen festgestellt, dass ich in der Nähe unserer Scheune lag.« Sie lachte. »Du musst dir eins merken: Wenn du dich verläufst, geh immer bergauf. Unsere Siedlung liegt oben. Oben auf dem Herzberg.«

»Ich werde daran denken, bestimmt. So etwas Peinliches soll mir nicht noch mal passieren.« Hanna strich ihr Kleid glatt und schaute verlegen zu Boden.

Obwohl Hilde mit einer beneidenswerten Leichtigkeit ihren Koffer trug, kam Hanna nur mit Mühe hinterher. Ihre vornehmen Schnallenschuhe mit diesen besonderen Absätzen, die ihr schon genug Unannehmlichkeiten bereitet hatten, drückten furchtbar, besonders an den großen Zehen, und versanken bei jedem Schritt im lehmigen Boden.

Sosehr Hanna modische Extravaganzen liebte – es war wohl an der Zeit, sich von diesen Stadtschuhen zu trennen. So bald würde sie nicht wieder mit gemächlichen Schritten über den Hamburger Jungfernstieg flanieren.

Hanna gab sich einen Ruck und bat Hilde, zu warten. Sie suchte im Koffer nach den kaum getragenen derben Wanderschuhen, die sie auf Anweisung ihrer Mutter widerwillig mitgenommen hatte, und zog sie an. Der Anblick ihrer zierlichen Füße in dem klobigen Schuhwerk war weder schön noch stilvoll, aber endlich taten die Blasen an den Zehen nicht mehr so weh.

»Jetzt können wir weiter«, rief sie erleichtert, »ich bin bereit für das Leben auf dem Land.«

Mit ihren feinen Sonntagsschühchen in der Hand lief sie an Hildes Seite einen Pfad entlang, der von Bäumen umsäumt in die Siedlung führte. Durch die Birkenknospen, die sich im Wind langsam hin und her wiegten, konnte sie bald die Umrisse eines großen zweigeschossigen Gebäudes erkennen.

»Da wohne ich«, sagte Hilde stolz. »Das war das erste Haus, das wir vor gut einem Jahr gebaut haben. Mit Holz aus unserem eigenen Wald. Es hat siebzehn Zimmer.«

Hanna betrachtete den Bau eine Weile und kniff dabei konzentriert die Augen zusammen. »Komisch, aus der Entfernung sieht das Haus aus, als wären noch keine Fenster drin«, bemerkte sie erstaunt.

Hilde lachte. »Stimmt. Dafür fehlte anfangs das Geld, und später waren andere Dinge wichtiger. Ich hoffe, das ändert sich vor dem nächsten Winter, sonst müssen wir wieder mit Mantel und Mütze ins Bett gehen.«

Kaum waren sie vom Holzhaus aus zu sehen, kam Louise Langgaard, eine der beiden Chefinnen, mit schnellen Schritten auf sie zu. Hanna fand, dass sie mit ihren kurzen Haaren, den robusten Lederstiefeln und ihrem wallenden weißen Kleid aussah wie eine tollkühne Draufgängerin. Ihre Bewegungen wirkten geschmeidig und jugendlich, dabei war sie bestimmt schon Ende dreißig.

»Kindchen, wo auch immer du die Nacht verbracht hast – manchmal braucht es Umwege, um ans Ziel zu kommen«, rief sie Hanna aufmunternd zu und reichte ihr beide Hände. »Willkommen in der Rhön. Willkommen in Loheland, der einzigen Frauensiedlung weit und breit!«

Die Frau konnte zupacken. Ihr Händedruck war nicht so weich und schlaff, wie Hanna es in der Hauswirtschaftsschule für höhere Töchter gelernt hatte. Er war kraftvoll und resolut – wie ihre gesamte Erscheinung.

Noch bevor sie das Holzhaus erreicht hatten, blieb Langgaard auf dem großen, weitläufigen Gelände stehen. »Als wir hergekommen sind, gab es hier nichts außer brachliegendem Land und ein bisschen Heidekraut. Nicht einmal den Trampelpfad, den du eben entlanggelaufen bist.«

Hanna schaute sich neugierig um. Verstreut wie in einer riesigen, unvollendeten Märchenkulisse entdeckte sie auf dem Grundstück hier und da vereinzelt Häuser, einen Stall, eine Scheune. Sie war durchaus beeindruckt, was die Frauen schon alles geleistet hatten, dachte aber auch an die viele Arbeit, die bestimmt noch auf sie zukommen würde. »Woher hatten Sie den Mut, in dieser abgeschiedenen Gegend zu siedeln?«, fragte sie.

»Wir haben einfach losgelegt. Ohne Wasser. Ohne Strom. Am Ende der Welt«, antwortete Langgaard. »Dass unsere Idee an irgendwelchen Unwägbarkeiten scheitern könnte, kam uns überhaupt nicht in den Sinn.«

Langgaard ließ den Blick über die Felder, den Wald und die Rhönberge im Osten schweifen. »Wenn du …«, sie zögerte kurz und schaute Hanna direkt in die Augen, »wenn du an dich glaubst, kannst du viele Hürden überwinden.«

»Die erste kleine Hürde habe ich heute früh schon hinter mich gebracht.« Hanna hielt ihre feinen Schuhe hoch, die sie noch immer in der Hand trug. »Ihre Zeit ist wohl vorbei«, meinte sie und seufzte leise.

Langgaard lächelte ihr zu. »Und was hast du nun mit den schönen Hochhackigen vor?«

»Ich weiß nicht.« Hanna zuckte mit den Schultern. »Vielleicht sollte ich sie in den Baum hängen, unter dem ich aufgewacht bin.«

»Das wäre zu schade. Gib sie mir«, schlug Langgaard vor. »Ich bewahre sie für dich auf. Vielleicht wirst du sie eines Tages noch brauchen.«

Hilde war vorausgegangen und wartete am Eingang des Holzhauses auf Hanna. »Ich zeige dir jetzt mein Zimmer«, sagte sie. »Die ersten Tage kannst du bei mir unterkommen. Danach musst du wie alle neuen Schülerinnen ein Quartier im Dorf beziehen. Aber nur vorübergehend«, betonte sie. »Die Chefinnen lassen gerade neue Häuser bauen. Sobald die fertig sind, gibt es in der Siedlung genug Platz für alle.«

Hanna folgte ihr über eine schmale Holztreppe in den zweiten Stock. Die kleine Stube, die sie betraten, erschien ihr auf den ersten Blick sehr bescheiden eingerichtet. Dann stach ihr ein farbenprächtiger Teppich ins Auge, der auf dem Holzboden lag.

»Der ist wunderschön«, stellte sie fest. »Woher hast du ihn?«

»Den hat mir Hermine kurz nach ihrer Ankunft gemacht. Sie hat das Weben am Bauhaus in Weimar gelernt und ist sehr begabt. Du wirst sie kennenlernen, sie fängt wie du die Gymnastikausbildung an.«

»Und der kleine an der Wand, hat sie den auch gemacht?«

»Ja«, sagte Hilde, »mir gefallen die erdigen Töne. Sie passen gut hier rein.«

Erst jetzt fiel Hanna auf, dass das Zimmer in einem zarten Ockergelb gestrichen war. Auf der einen Seite stand eine rustikale Pritsche, daneben gab es noch einen Stuhl und einen kleinen Tisch, auf dem eine verbeulte Dose frischen Birkenzweigen als Vase diente.

Unter der Fensteröffnung war der Waschtisch mit Schüssel und Wasserkanne, daneben lagen Schaufel und Besen.

Als Kleiderschrankersatz reichten Hilde offensichtlich ein paar Holzhaken an der Wand und ein geflochtener Korb mit Deckel. Ihr Bücherbord bestand aus einer ausrangierten bemalten Kiste.

»Außer dem kleinen Kanonenofen ist übrigens alles, was du in meinem Zimmer siehst, von Frauen aus der Siedlung selbst gemacht worden«, sagte sie.

»Auch die Möbel? Ihr baut Tische und Stühle?«

»Ja. Ein netter junger Schreinermeister aus Fulda hat uns mit viel Geduld das Nötigste beigebracht. Wann immer wir ihn brauchen, steht er uns zur Seite, obwohl er über unsere Entwürfe oft die Nase rümpft.«

Hanna betrachtete daraufhin Hildes Stuhl sehr genau von allen Seiten und fand ihn ungewöhnlich schlicht, fast so, als wäre er noch nicht ganz fertig. Außer der Tatsache, dass er vier Beine hatte, erinnerte nichts an die Stühle, die sie von zu Hause her kannte. Die waren verspielter, hatten gepolsterte Sitzflächen und mit geschnitzten Blumenmustern verzierte Lehnen. Der von Hilde war schnörkellos, ohne jeden Schnickschnack.

»Du findest ihn wahrscheinlich zu einfach«, meinte Hilde, als würde sie Hannas Gedanken erraten. »Ich finde ihn gerade deshalb schön. Er erfüllt seinen Zweck, das reicht. Wir reduzieren um uns herum möglichst alles auf das Wesentliche, das kommt gerade schwer in Mode.«

»Verstehe …«, erwiderte Hanna. In Wirklichkeit hatte sie keine blasse Ahnung, was es mit diesem neuen, kargen Modestil auf sich hatte. Aber sie glaubte Hilde, schließlich war sie drei Jahre älter und hatte all das schon erreicht, wovon sie selbst noch träumte.

»Wie gerne lebst du hier?«, fragte Hanna sie.

»So gerne, dass ich nirgendwo anders sein möchte.« Fürsorglich wie eine große Schwester sah Hilde sie an. »Du bist nach deiner Odyssee im Wald bestimmt hungrig und durstig. Wie wäre es, wenn wir jetzt erst mal runtergehen und frühstücken? Die anderen sind bestimmt schon fast fertig.«

Hanna staunte, als sie die Veranda des Holzhauses betraten. An großen Tischen saßen dort mindestens zwanzig junge Frauen und mittendrin die Chefinnen.

Langgaard stand auf. »Das ist Hanna Schröder«, rief sie in die Runde. »Sie wird, wie ihr alle, bei uns eine Gymnastikausbildung machen. Aber sie hat noch einen anderen großen Plan …«, sagte sie leichthin und schwieg.

»Ja, den habe ich«, bestätigte Hanna und merkte, wie einige ihrer neuen Mitschülerinnen sie neugierig beäugten. »Ich möchte Tänzerin werden, Loheland-Tänzerin, und alles dafür tun, dass mein Wunsch Wirklichkeit wird.«

Langgaard nickte ihr ermunternd zu und setzte sich wieder neben ihre jüngere Kollegin. Diese hatte Hanna zu ihrer Überraschung sofort wiedererkannt.

»Willkommen, Hanna!«, sagte sie. »Wir haben uns nach der Vorstellung im Theater in Hamburg nur kurz gesehen. Ich bin Hedwig von Rohden.«

Hanna fiel auf, dass die beiden Gründerinnen der Siedlung völlig unterschiedlich aussahen, obwohl sie ähnlich gekleidet waren. Langgaard war kräftig und so akkurat gescheitelt wie ein Mann, Rohden zart und eigenwillig mit kurzem welligem Haar, das ihrem Gesicht schmeichelte.

»Das war gescheit von dir, frühzeitig anzureisen«, bemerkte Rohden mit einnehmender Stimme. »So bleiben dir ein paar Tage Zeit zum Einleben, bevor das Semester beginnt.«

Hanna lächelte zurückhaltend und schaute sich nach einem freien Platz um.

»Komm zu mir!« Hilde winkte sie zu sich und rutschte auf ihrem mit gelbem Jutestoff überzogenen Strohballen zur Seite, damit sie zu zweit dort sitzen konnten. »Wir essen morgens meistens Brei aus Getreide, das wir selbst anbauen«, sagte sie, nahm eine Tonschale und füllte sie für Hanna. »Heute gibt es gekochte Weizenkörner. Die sind gesund und machen satt. An den Geschmack muss man sich allerdings erst gewöhnen.« Alle am Tisch kicherten, bis auf die Chefinnen.

Hanna überging die Situation, was ihr bei dem Heißhunger, den sie hatte, nicht schwerfiel. Fast gierig löffelte sie gleich zwei Schüsseln des schleimigen Körnerbreis. »Schmeckt viel besser, als er aussieht«, stellte sie danach zum Erstaunen der anderen fest.

Hilde reichte ihr einen Becher Tee. »Probier den mal, der ist wirklich gut. Wir mischen ihn aus getrockneten Brennnessel- und Brombeerblättern, Rosen- und Hagebuttenblüten.«

Der erste Schluck, den Hanna nahm, war leicht bitter wie Medizin, beim zweiten entfalteten sich die Aromen. »Da ist auch ein Hauch Pfefferminze drin«, stellte sie fest und landete einen Volltreffer.

»Du hast einen feinen Geschmackssinn«, bemerkte Rohden, »vielleicht hast du ja Lust, irgendwann eine neue Mischung zu kreieren?«

»Das will ich gerne versuchen«, erwiderte Hanna.

Inzwischen waren alle Augen neugierig und vor allem erwartungsvoll auf sie gerichtet. Sie spürte, dass die künftigen Mitschülerinnen mehr über sie wissen wollten. »Ich werde in diesem Jahr neunzehn Jahre alt«, begann sie, »und stamme aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Meine Eltern waren von meinen Plänen, in die Rhön zu reisen, alles andere als begeistert. Um es vorsichtig auszudrücken …«

»Mir erging es ähnlich«, schaltete sich ein Mädchen ein, das die typisch melodische Stimme einer rheinischen Frohnatur hatte. »Ich heiße Isolde und komme aus Köln«, stellte sie sich vor. »Meine Eltern wollten mich auch mit aller Macht zurückhalten und von meinen Plänen abbringen. Das habe ich mir aber nicht gefallen lassen und so lange gestänkert und genervt, bis sie am Ende froh waren, als ich abgefahren bin.« Die Kölnerin stach durch ihre rötlich leuchtenden Haare und ihre modische Frisur aus der Gruppe heraus. »Wie schön. Wir beide haben dasselbe Ziel. Ich träume auch von einer Karriere als Tänzerin«, sagte Isolde nun voller Begeisterung und bot sofort ihre Hilfe an, egal bei welchem Problem. »Wir lösen jedes. Solange wir wie gute Kumpel zusammenhalten und der Rhein genug Wasser hat. Das sagt man in meiner Heimat als Zeichen der Freundschaft.«

Hanna fühlte sich geschmeichelt. Das ungewohnt große Interesse an ihrer Person empfand sie als Wohltat – und als Bestätigung. Sie war nicht mehr allein mit ihrer Sehnsucht nach Veränderung. Um sie herum saßen Mädchen, kaum älter als sie, die auch ihr Zuhause verlassen hatten, um der erdrückenden Bürgerlichkeit zu entkommen.

Nach dem Frühstück ging Rohden von Tisch zu Tisch. »Ihr seid hierhergekommen, um etwas Neues zu wagen, stimmt’s?«, fragte sie, und alle nickten.

»Möchtet ihr beherzter sein und freigeistiger leben als eure Mütter?« Erneut stimmten alle zu.

»Dann seid ihr hier richtig«, rief sie erfreut und sah die neuen Schülerinnen an, eine nach der anderen. »Wir wollen, dass in Loheland eine neue, starke Generation Frauen ihren Ursprung nimmt. Wir bieten euch die Möglichkeiten und unsere Unterstützung. Was ihr daraus macht, liegt an euch.«

Erst am frühen Nachmittag kam Hanna dazu, ihren Koffer auszupacken. Hilde hockte gemütlich neben ihr und amüsierte sich über die Schätze, die ihre neue Mitbewohnerin angeschleppt hatte. Je ein Weckglas mit Kirschmarmelade und Pflaumenmus, eine Tafel Schokolade mit feinstem Kakao aus der Karibik und eine Papiertüte mit einem bräunlichen Pulver.

»Was ist das?«, fragte sie.

»Das sind gemahlene Kümmelsamen.« Hanna kicherte. »Ottilie, unsere Köchin in Hamburg, sagt immer: ›Wenn ein Essen nicht schmeckt, streu Kümmel drauf. Das hilft.‹«

»Meinst du, das könnte auch bei unserem Frühstücksbrei helfen?«

»Ich denke schon. Es kommt nur auf die richtige Dosierung an.«

»Warte ab! Du kennst den aus Roggen noch nicht«, meinte Hilde nur, dann stand sie auf und räumte einen ihrer Wandhaken leer. Hanna fiel auf, wie verträumt sie dabei wirkte. Hilde betrachtete ihr Zimmer mit einer Neugier, als wäre sie diejenige, die gerade frisch einzog und ihre Kleidung aufhängen wollte.

»Bedürfnisse verändern sich«, sagte sie unerwartet und strich sich mit beiden Händen durch die kurzen, lockigen Haare. »Früher im Haus meiner Eltern in Bremen hatte ich eine halbe Etage für mich alleine. Meine Kleiderkammer dort war größer als das ganze Zimmer hier. Ich hatte ein breites komfortables Bett mit einer richtigen Rosshaarmatratze. Heute schlafe ich freiwillig auf einem Strohsack, den ich selbst gestopft habe, und finde das sogar gemütlich.« Sie ließ sich schwungvoll auf ihre Pritsche fallen, ohne bei dem dumpfen Aufprall eine Miene zu verziehen.

»Ich habe auch schon mal auf einer Pritsche mit Strohsack geschlafen«, erwiderte Hanna. »Da war ich zu Besuch bei meiner Tante. Sie ist Nonne und lebt in einem Kloster.«

Hilde stutzte einen Augenblick und richtete sich auf. »Das ist durchaus vergleichbar«, meinte sie dann. »In dieser Abgeschiedenheit hier leben wir in gewisser Weise auch klösterlich. Natürlich nicht im religiösen Sinne. Wir besinnen uns auf andere Werte, die uns wichtig sind und ein modernes Leben ausmachen. Wie du siehst, gehört Luxus nicht dazu.«

Und ob Hanna das sah. »An eure Genügsamkeit werde ich mich schnell gewöhnen. Hauptsache, ich gehe mit der Zeit«, antwortete sie mit einer unbefangenen Leichtigkeit, die sie selbst verblüffte. Wenn Hilde, die ebenfalls aus einer gutbürgerlichen Kaufmannsfamilie stammte, freiwillig auf viele lieb gewonnene Annehmlichkeiten verzichtete, sollte ihr das wohl auch gelingen. Bestimmt hatte dieses Loheland Außergewöhnliches zu bieten, was jede Entbehrung wettmachen würde …

Als Hanna einige Zeit später das Zimmer verließ, war sie wie verwandelt. Sie trug ein bequemes kurzärmeliges Kleid, das Hilde ihr geliehen hatte.

Doch kaum war sie über die Schwelle getreten, fragte sie: »Ist es wirklich nicht zu kurz?« Sie schaute verlegen an sich herunter. Vor der Treppe blieb sie schließlich stehen. »Nein, so traue ich mich nicht nach draußen. Das Kleid ist zu gewagt.«

»Aber man kann nicht einmal deine Waden richtig sehen!«, beteuerte Hilde. »Außerdem hast du schöne Beine. Die sind ein Hingucker. Du solltest dich mehr trauen.«

»Noch mehr?«

Hanna fasste sich unter ihren Brüsten an den Bauch. Da war kein Korsett mehr, das sie einengte. Sie hatte es ausgezogen – nachdem Hilde mit Engelszungen auf sie eingeredet hatte.

Es war ein feierlicher Moment gewesen, als sie das Mieder mit Schwung über den Wandhaken warf, wo es wie ein ausgemusterter Putzlappen nutzlos vor sich hin baumelte. Seitdem sie erwachsen war, hatte Hanna darauf gewartet. Und doch tat sie sich nun schwer mit dieser neuen Zwanglosigkeit. Als hätte sie ein Verbot missachtet und müsste Bammel haben, ertappt zu werden.

»Bin ich jetzt eine moderne Frau?«, fragte sie befangen.

Hilde überlegte. »Nicht ganz, dir fehlt noch ein bisschen die innere Überzeugung. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.« Sie zeigte auf Hannas geflochtene Zöpfe. »Die Frau von heute trägt übrigens Bubikopf. Soll ich eine Schere holen?«

Hanna schrie auf. »Nein, auf keinen Fall! Die Haare bleiben. Sonst fühle ich mich noch nackiger.«

Mühsam rang sie sich ein Lächeln ab, während Hilde laut losprustete und sich beim Reden beinahe verschluckt hätte. »Keiner zwingt dich, sie abzuschneiden. Aber ich wette mit dir um ein halbes Glas deiner geliebten Kirschkonfitüre, dass du deine Meinung bald ändern wirst.«

Hanna ging auf die Wette ein. So gierig, wie Hilde beim Auspacken des Koffers auf die Marmelade gestiert hatte, würde sie ihr sowieso davon abgeben.

»Können wir jetzt runtergehen?«, quengelte Hilde leicht genervt. »Oder willst du den Rest des Tages hier oben im Flur verbringen?«

Hanna stand noch immer an der Treppe und haderte mit sich. »Meinst du wirklich, ich falle nicht zu sehr auf?«, fragte sie zum dritten Mal. »Ich finde, ohne Mieder sieht mein Bauch viel zu dick aus.«

»Das bildest du dir bloß ein. Von welchem Bauch redest du überhaupt? Du hast doch gar keinen.«

»Ich möchte nicht, dass die anderen über mich lachen.« Zögerlich und verkrampft stieg Hanna nun die ersten Stufen hinunter.

»Jetzt entspann dich mal«, drängte Hilde, die ihr dicht auf den Fersen folgte. »Wer soll denn über dich lachen? Wir sind unter uns, du musst dich nicht schämen. Außerdem bin ich mir sicher, dass es dir gefallen wird.«

Immer noch zaghaft wagte Hanna sich nach draußen. Fast erschrak sie vor dem Wind, der sich unter ihrem Kleid verfing, es leicht anhob und ihr um die nackten Beine wehte. Die unerwartet angenehme Brise kitzelte an den Oberschenkeln und ließ sie unwillkürlich aufjauchzen. Wie von Zauberhand spürte sie nun auch die Sonnenstrahlen auf der Haut und strich sich erstaunt über die Arme.

»Dieses Gefühl ist herrlich. Dein Kleid bewirkt Wunder«, jubelte sie und winkte Hilde, die an der Hauswand lehnte, zu sich. »Komm, lass uns tanzen.«

Beschwingt drehte Hanna im Dreivierteltakt einen Kreis nach dem anderen und streckte dabei die Hände hoch, als wollte sie den Himmel berühren.

»Was soll das werden? Ein Walzer?«, fragte Hilde belustigt.

»Ja, so ähnlich. Ich erfinde ihn gerade neu. Ich möchte die Romantik eines Walzers mit der Leidenschaft des Tangos vereinigen. Romantik und Leidenschaft gehören zusammen.«

»Woher willst du das in deinem zarten Alter wissen?«

»Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir aber vor. Warum sonst sollte eine Frau mit einem Mann tanzen wollen?« Hanna kicherte verschämt über ihre verwegene Behauptung und forderte Hilde erneut auf. »Nun komm endlich. Bitte, dieses eine Mal. Spiel du den Mann, der versucht, mich zu betören.«

Hilde schien von der Idee keineswegs begeistert. »Muss das sein? Ich mag Gesellschaftstänze nicht besonders. Du weißt doch, dass wir hier ganz anders tanzen.«

Hanna sah sie daraufhin so lange mit großen Augen bittend an, bis Hilde nicht mehr standhielt und nachsichtig lächelte. »Na gut, ausnahmsweise, weil du es bist und ich dich schon wie eine kleine Schwester ins Herz geschlossen habe.«

Hanna schmiegte sich leicht an Hildes Schulter und folgte den Bewegungen, die sie vorgab. Sanft und ruhig glitten die beiden eine Weile lang über den Vorplatz des Holzhauses.

»Für meinen Geschmack sollte jetzt langsam diese Leidenschaft hinzukommen«, rief Hanna, nachdem sie gerade eine schwungvolle Rechtsdrehung gemacht hatte.

»Kannst du haben«, erwiderte Hilde und zog sie so dicht an sich, dass sich ihre Körper fast berührten. Dann änderte sie auf einmal den Rhythmus und stieß Hanna mit arroganter Pose von sich weg. »So einfach ist das nicht mit der Leidenschaft und der Begierde. Sie braucht die knisternde Spannung von Nähe und Distanz«, rief sie ihr zu.

Hanna begriff schnell, was gemeint war, riss ihren Kopf beleidigt zur Seite und entfernte sich mit majestätisch anmutenden Schritten, bevor sie im romantischen Walzertakt wieder unbeschwert durch die Gegend hüpfte.

Nur gut, dass ihre Mutter sie jetzt nicht sehen konnte, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. Ihr Elternhaus in Hamburg-Othmarschen war vierhundert Kilometer weit weg, dennoch glaubte sie in einem Anfall von Beklommenheit, die empörte Stimme ihrer Mutter beinahe bis in die hessische Rhön zu hören: »Schluss mit dieser ordinären Hopserei. Benimm dich wie ein anständiges junges Fräulein!«

Die Worte dröhnten genauso in ihren Ohren wie an jenem schicksalhaften Mittwoch Anfang April.

2

Hamburg, vier Wochen zuvor

Wie jeden Mittwoch war Hanna gegen vier Uhr nachmittags vom Geigenunterricht nach Hause gekommen. Ihre Mutter Margarete saß bei geöffneter Tür auf der Chaiselongue im Wohnzimmer und stickte gerade eine mit Gold umrandete rote Rose auf einen Tischläufer. Schon wieder einer und schon wieder das gleiche Blumenmuster in denselben Farben. Hanna mochte sie partout nicht leiden, diese kitschigen, länglichen Deckchen, die in allen Zimmern verteilt auf Kommoden, Anrichten und sogar auf den Fensterbänken lagen.

Margarete schaute nur kurz von ihrem Stickrahmen hoch. »Was hast du heute im Geigenunterricht gelernt?«, fragte sie.

»Dass ich keine barocken Meister mehr spielen will. Bach und Händel sind mir zu alt. Ich möchte mich mit neuerer Musik beschäftigen«, erwiderte Hanna mit fester Stimme, verschränkte die Arme und lehnte sich bewusst lässig an den Türrahmen. In dieser Position konnte sie die fast tägliche Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, mit der jeden Moment zu rechnen war, am besten ertragen. Abwartend starrte sie auf die Stickarbeit – auf den goldenen Faden und die Nadel, wie sie immer wieder und wieder von unten nach oben und von oben nach unten den Stoff des Läufers durchdrangen.

»Was ich gerade mache, ist ein Gobelinstich«, erläuterte Margarete, ohne den Blick von ihrer Rose abzuwenden. »Er ist nur einer von vielen verschiedenen Stichen, die es gibt. Sticken ist sehr abwechslungsreich, das wäre auch für dich eine gute Beschäftigung. Es zerreißt mir nach wie vor das Herz, dass du in der Hauswirtschaftsschule nicht bereit warst, diese wundervolle Handarbeit zu erlernen.«

Den Vorwurf hatte Hanna schon zigmal gehört. Sie schwieg und verdrehte bloß die Augen.

Ein paar Stiche noch, dann legte Margarete den Stickrahmen zur Seite. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und sah ihre Tochter verbittert an. »Was soll aus dir nur werden?«, klagte sie leise. »Wie wenig damenhaft du dastehst, breitbeinig wie eine Bäuerin bei der Feldarbeit. In einem Mieder, das kaum seinen Zweck erfüllt. Mit einem Gesichtsausdruck, der jede Anstandsregel missachtet. Ich weiß nicht, von wem du dieses schlechte Benehmen hast. Von mir bestimmt nicht.«

Das sah Hanna genauso. Ihre Mutter benahm sich immer akkurat, geradezu pedantisch, sie war stets standesgemäß gekleidet und vorbildlich frisiert. Sie hätte jederzeit das Haus verlassen können, um dem Kaiser vom Straßenrand aus zuzujubeln. Wie damals kurz vor Kriegsbeginn, als sie das einzige Mal in diesen Genuss gekommen war. Seitdem verpasste sie keine Gelegenheit, von diesem außergewöhnlichen Ereignis zu schwärmen. Wilhelm II. und sie, die Kaufmannsgattin, Auge in Auge und lediglich wenige Meter voneinander entfernt. Seine prunkvolle Uniform und der Glanz seiner Pickelhaube – und diese herrliche Kutsche! Aus Respekt vor seiner Hoheit hatte Margarete sich mit einem Hofknicks verneigt. Dass der Kaiser längst abgedankt hatte und entmachtet im holländischen Exil lebte, bedauerte sie zutiefst.

Auch an diesem Mittwoch.

»Hanna, eins kannst du mir glauben. Mit dem Ende der Monarchie sind auch die guten Sitten verschwunden. Niemand zeigt mehr den gebotenen Respekt«, begann sie und hielt kurz inne, bevor sie mit vorwurfsvoller Stimme weitersprach: »Dieses flegelhafte Benehmen hättest du dir unter unserem Kaiser nicht erlauben dürfen.«

Hanna kannte den strengen durchdringenden Blick, mit dem ihre Mutter sie nun strafte, nur zu gut. Oft geriet sie darüber in einen Zustand besorgniserregender Kurzatmigkeit, aus dem Hanna sie durch das Lockern ihres zu engen Korsetts befreien musste. Sie suchte nach einem passenderen Gesprächsthema.

»Hast du neulich im Hamburger Anzeiger die Fotos der neuen Chanel-Kleider gesehen?«, fragte sie säuselnd und wusste ganz genau, dass ihre Mutter in keine Zeitung schaute. Allenfalls ließ sie sich abends beim Sticken vor dem Kamin einige Artikel vorlesen, die ihr Mann Johann in seinem Sinne auswählte. Politik und Mode gehörten äußerst selten zu seinem Repertoire.

»Die Kleider sind mindestens zwei Saumlängen kürzer als zu Kaisers Zeiten und von der Schulter ab leger geschnitten«, sagte Hanna und zupfte dabei an ihrem Leibchen herum. Es saß zwar bequemer als das ihrer Mutter, engte sie aber dennoch ein wie der Brustpanzer einer Ritterrüstung. »Die neuen Stoffe fallen geschmeidig über Taille und Hüfte.« Sie gab sich alle Mühe, ihre Mutter zu begeistern. »Du wirst nie wieder nach Luft schnappen müssen, Mama, das wird dir gefallen.«

Margarete winkte verärgert ab. »Johanna, du sollst mich nicht ›Mama‹ nennen. Du weißt, dass dein Vater und ich das missbilligen. Ich bin deine Mutter, so gehört es sich. Wie oft muss ich dir das noch sagen?«

Hanna zuckte zusammen. Sie mochte es ebenso wenig, wenn ihre Mutter sie Johanna nannte. Ein Name, der nach Mittelalter und Hexenverbrennung klang – und keinesfalls nach Fortschritt.

»Die Zeiten sind lockerer geworden. Wir leben nicht mehr im Kaiserreich. Wir leben in einer modernen Republik«, protestierte sie und wiederholte, indem sie jeden Buchstaben ausgiebig in die Länge zog: »M a m a! Hör mir doch bitte mal zu. Du und ich, wir könnten gemeinsam viel Neues entdecken.«

»Nicht alles Neue ist gut«, erwiderte Margarete mit gepresster Stimme. »Nur die Tradition kann die Werte einer Gesellschaft dauerhaft bewahren.«

»Hast du dich denn kein bisschen gefreut, als Frauen im letzten Jahr das erste Mal wählen durften? Dass Mädchen wie ich neuerdings an Universitäten studieren können?«, fragte Hanna und verstummte kurz. Nach einer Weile fügte sie resigniert hinzu: »Natürlich nur, wenn ihre Eltern es erlauben.«

Ohne auf Hanna einzugehen, wechselte Margarete das Thema. »Bitte, deck jetzt den Tisch. Wir erwarten heute Abend einen Gast.« Sie stand auf und verließ wortlos den Raum. »Bevor ich eindecke, muss ich wissen, was es zu essen gibt!«, rief Hanna ihr naserümpfend hinterher.

Margarete drehte sich nicht um, sondern blieb lediglich im Flur vor dem großen, ovalen Spiegel stehen, durch den sie zu Hanna im Wohnzimmer spähte.

»Dein Vater konnte einen Helgoländer Hummer besorgen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen«, sagte sie. »Danach gibt es wie üblich Steckrübensuppe und ein Hauptgericht. Hoffentlich. Mal sehen, was Ottilie organisieren konnte. Bei der katastrophalen Versorgungslage ist jeder Tag eine neue Herausforderung.« Sie seufzte und begab sich in die Küche, wo Ottilie sie unbeschwert empfing. Die Köchin redete so laut, dass Hanna jedes Wort verstand.

»Sie können unbesorgt sein«, beruhigte sie die Hausherrin. »Ich habe alles unter Kontrolle. Es gibt Saure Nieren.«

Hanna kannte Ottilie von klein auf und mochte ihre lebhafte Art. Sie war auch nicht irgendeine Wald- und Wiesenköchin, sondern eine wahre Zauberin am Herd. Selbst aus den wenigen Lebensmitteln, die derzeit in den Läden zu bekommen waren, bereitete sie Köstlichkeiten zu. Außerdem hatte Ottilie beste Beziehungen. Mit halbseidenen Tauschgeschäften oder zu entsprechendem Aufpreis konnte sie fast alles ergattern, was die Not der Nachkriegszeit linderte, sogar Fleisch, Eier und Milch.

Hanna wurde zu jeder Mahlzeit gut versorgt und wusste das zu schätzen. Sie musste noch nie an einem leeren Esstisch sitzen und hungrig zu Bett gehen wie unzählige andere Menschen in Hamburg, denen es an allem mangelte.

Dass ihr Vater Johann seine Geschäftspartner zu Hause zum Essen empfing, war sie gewohnt, auch daran, wie peinlich genau er Anlässe dieser Art plante. Johann legte besonderen Wert auf einen reibungslosen Ablauf der Menüfolge. Die Pausen zwischen den einzelnen Gängen durften weder zu kurz noch zu lang sein. Und wehe, es klappte nicht in seinem Sinne. Dann lächelte er süffisant und tadelte seine Frau vor den Gästen als nachlässige Gastgeberin.

Nach dem Essen zog er sich in aller Regel mit seinem jeweiligen Besucher und einer Zigarrenschachtel ins Arbeitszimmer zurück – zum »Vieraugengespräch unter Kaufmännern«, wie er diese Unterredungen nannte. Was bei diesen Gelegenheiten besprochen wurde, blieb sein Berufsgeheimnis.

Hanna wusste nur, dass ihr Vater mit Tee handelte und seine kostbare Ware von den besten Plantagen aus Indien, Ceylon und China bezog. Hin und wieder hatte sie ihn in seinem Kontor in der Speicherstadt besuchen dürfen und beim intensiven Schnuppern an den Teesäcken ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Aromen und Qualitäten entwickelt. Von dieser Fähigkeit, die ihr wohl als Geschenk in die Wiege gelegt worden war, hätte ihr Vater durchaus profitieren können, fand sie.

Viel zu lange hatte Hanna darauf gehofft, dass er sie wenigstens einmal zu einer Fachsimpelei zwischen Vater und Tochter in sein Büro bitten würde. Sie hatte sich immer vorgestellt, wie er auf seinem breiten ledernen Bürostuhl am Schreibtisch saß und sie davor auf dem schwarzen Samtstuhl mit gelbem Schlangenmuster, den er von einer Reise aus Indien mitgebracht hatte.

Wie konnte sie so blauäugig gewesen sein zu glauben, ihre Meinung wäre ihm wichtig?, dachte sie und ging ins Esszimmer, um ihren Pflichten nachzukommen.

Hanna öffnete den schweren Vitrinenschrank aus Eiche, dessen bleiverglaste Türen erbarmungslos quietschten, solange sie denken konnte. Vorsichtig holte sie die am Rand mit Gold verzierten böhmischen Kristallgläser heraus, die ihre Mutter als Mitgift in die Ehe eingebracht hatte.

Eine festliche Tafel vorbereiten, das konnte sie. Im vergangenen Jahr hatte sie in der Hauswirtschaftsschule für Töchter aus gutem Hause kaum etwas anderes gelernt. Hanna empfand diese Schule, die ihr Vater als dringend notwendige Erziehungsmaßnahme betrachtete, als verlorene Zeit. Sie war noch so jung und hatte schon ein Jahr ihres Lebens vergeudet!

Viel lieber hätte sie weiterhin das Lyzeum besucht, einen richtigen Schulabschluss gemacht und danach Architektur studiert, so wie ihr Bruder Otto. Sie stellte sich lebhaft vor, wie sie eines Tages schöne Häuser entwerfen und eigenes Geld verdienen würde.

Ihr Vater hatte ihren farbenprächtigen Zukunftstraum mit einer einzigen abfälligen Handbewegung zerstört. Dabei war sein Gesichtsausdruck geradezu diabolisch gewesen, wie auf einem Bild des Teufels in ihrem Märchenbuch, vor dem sie sich als Kind immer gefürchtet hatte.

»Hör auf mit deinen Hirngespinsten«, hatte Johann ihr deutlich zu verstehen gegeben. »Eine Frau braucht keinen Abschluss, schon gar keinen Universitätsabschluss. Sie hat nicht der Wissenschaft zu dienen, sondern ihrem Mann. Aus, Ende.«

Sprachlos und den Tränen nahe war Hanna nach seiner Standpauke in ihr Zimmer gegangen und hatte ihr in rotes Leder gebundenes Tagebuch aus der Schublade geholt, um ihren Seelenschmerz niederzuschreiben.

Vater führt sich auf wie ein Oberbefehlshaber. Wenn ich für mich nicht bald einen Ausweg finde, gehe ich unter wie die Titanic. Ohne Hoffnung auf Rettung. Wäre es nach ihm gegangen, könnte ich nicht einmal schwimmen. Selbst das hat er mir verboten zu lernen, weil ich ein Mädchen bin.

Zentimetergenau begann Hanna, den Tisch einzudecken.

Mithilfe eines Dreiecklineals platzierte sie die Weißweingläser im Fünfundvierzig-Grad-Winkel rechts unterhalb der Rotweingläser – rechts oberhalb im selben Winkel mussten die Aperitifgläser stehen. Frau Wedemeyer, die strenge Hauswirtschaftslehrerin mit den vorsintflutlichen Ansichten, wäre von dieser tadellosen Arbeit begeistert gewesen. Als Lob hätte sie vermutlich einen ihrer scheußlichen Lieblingskommentare von sich gegeben: »Fräulein Schröder, mit der nötigen Disziplin kann selbst aus Ihnen noch eine gute Ehefrau und Gastgeberin werden.«

Hanna übertrumpfte sich selbst. Detailbesessen faltete sie aus gestärkten Stoffservietten kunstvolle Fächer, die, von silbernen Ringen gehalten, genau in der Mitte oberhalb der Teller ihren Platz fanden. Sorgfältig polierte sie die silbernen Hummerzangen und Gabeln, bevor sie um den rechteckigen Tisch lief und sie verteilte. Die absurde Akribie ihrer Vorgehensweise amüsierte sie, obwohl es wahrlich Besseres zu tun gegeben hätte. Sehnsüchtig dachte sie an die froh gelaunten Paare, denen sie im Pavillon an der Alster beim Tanzen zugeschaut hatte. Mit den Dessertschalen in der Hand versuchte sie, den Rhythmus ihrer Bewegungen nachzuahmen, und schaukelte mit ihrem Körper vor und zurück.

»Eins, zwei, Wie-ge-schritt. Eins, zwei, Wie-ge-schritt«, murmelte sie dabei vor sich hin und stellte die erste Schale taktgenau an die richtige Stelle. Bei der zweiten steckte ihre Mutter den Kopf durch die halb geöffnete Tür, und der Spaß war vorbei.

»Schluss mit dem Unsinn. Beeil dich«, rief sie Hanna zur Ordnung und kontrollierte mit kritischem Blick jedes Glas und jedes Besteckteil, das ihre Tochter eingedeckt hatte. »Und vergiss nicht, eines deiner guten Kleider anzuziehen. Ich möchte, dass du bei Tisch adrett und ordentlich erscheinst.«

So viel Aufhebens um einen Essensgast hatte ihre Mutter lange nicht gemacht. Hanna überkam ein ungutes Gefühl.

»Wen hat Vater eigentlich heute eingeladen? Kenne ich ihn?«

»Nein, aber du wirst dich freuen, seine Bekanntschaft zu machen. Er heißt Franz Westphal, studiert Rechtswissenschaft und kommt aus angesehenem Hause.«

Margaretes verheißungsvolles Lächeln versetzte Hanna in Panik. Sie war in einen Hinterhalt geraten, aus dem sie sich schleunigst befreien musste. Mit Wucht stellte sie die Schalen, die sie noch immer in der Hand hielt, auf den Tisch, dass sie schepperten, und bäumte sich vor ihrer Mutter auf.

»Ihr könnt diesen Franz einladen, sooft ihr wollt. Ich werde ihn nicht heiraten. Niemals!«, rief sie aufgebracht. »Und wenn ihr glaubt, ich würde wie Elisabeth irgendwann doch klein beigeben, dann täuscht ihr euch gewaltig.«

»Johanna, nicht in diesem Ton!«, erwiderte Margarete streng. »Deine Schwester hat sich gern vermählen lassen. Im Gegensatz zu dir wusste sie in deinem Alter bereits, dass der makellose Lebenswandel einer jungen Frau auch für ihre Familie von Bedeutung ist. Mein Kind, du musst endlich vernünftig werden«, fügte sie nun mit weicherer Stimme hinzu. »Franz wäre eine gute Partie. Oder willst du so enden wie Tante Wilma?«

»Ich kann Tante Wilma gut verstehen«, legte Hanna zwar gedämpfter, aber nicht weniger energisch nach. »Ihr blieb damals doch gar nichts anderes übrig, als in ein Kloster zu gehen. Ihr habt sie …«

»Du hast keine Ahnung, wovon du redest«, unterbrach Margarete sie schroff. »Die Geschichte ist fünfzehn Jahre her, da warst du gerade mal drei. Wir wollten für die Schwester deines Vaters damals nur das Beste! Sie war schon fünfundzwanzig, da stehen die Männer nicht mehr Schlange. Tante Wilma hätte in eine akzeptable Familie einheiraten können, wo es ihr gut gegangen wäre. Es hätte ihr an nichts gefehlt. Aber nein, sie hat sich stattdessen für ein Leben in Armut entschieden.«

»Ich würde auch lieber Nonne werden, als einen Mann zu heiraten, den ich nicht liebe«, gab Hanna voller Trotz zurück.

Eigentlich wusste sie kaum etwas von der Liebe oder vom Klosterleben. In ihrer Fantasie stellte sie sich das eine prickelnd und aufregend vor, das andere langweilig, düster und trist. Beten von morgens bis abends, lange dunkle Flure, deren Holzdielen knarrten, auch wenn man schweigend und demütig darüber hinwegschlich.

Dabei hatte sich Tante Wilma die paar Male, die sie in Hamburg zu Besuch gewesen war, trotz ihrer steifen schwarzen Ordenstracht recht bodenständig und weltoffen gezeigt. Sie erzählte viel von ihrer Arbeit als Krankenschwester und besaß die Gabe, jedes menschliche Gebrechen spannend darzustellen. Hanna hatte den Geschichten über gebrochene Beine, Blinddarmentzündungen, Blutvergiftungen und Herzschwäche interessiert zugehört und um jeden Patienten gebangt, dass er hoffentlich bald genesen würde.

Über Tante Wilmas Klosterleben und ihren Glauben wurde damals kaum gesprochen. Hanna wusste, warum. Ihr Vater duldete in seinem Haus keine Diskussionen über Religion und schon gar nicht mit Tante Wilma. Ohne seine Erlaubnis und gegen die Tradition der gesamten Familie war sie, die Protestantin, zum katholischen Glauben konvertiert und auf diese Weise seinem autoritären Gehabe still und heimlich entkommen. Für Johann eine unverzeihliche Blamage, die, wie er bei passenden und unpassenden Gelegenheiten betonte, in gewissen Kreisen seinem Ansehen geschadet hatte.

Jedes Mal, ehe Wilma ihre Rückreise nach Hildesheim antrat, zeigte Margarete sich von ihrer wohltätigen Seite, und Hanna musste ihr dabei helfen. Mit zwei großen Leinentaschen gingen sie in die Speisekammer und packten sie voll mit Lebensmitteln und Tee.

»Bitte, nimm das an. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten für dich und die Ordensgemeinschaft. Du weißt, wir können uns das leisten«, betonte Margarete gerne en passant bei der Verabschiedung.

Hanna hatte kein anderes Kleid angezogen und auch ihre Zöpfe nicht neu geflochten. Im Gegenteil, sie war sogar absichtlich durch den Garten gerannt, damit der Wind ihre Haare noch mehr zerzauste und ihr ein paar Strähnen ins Gesicht fielen.

Als es pünktlich um sieben Uhr abends klingelte, saß sie mürrisch im Esszimmer, hatte die Ellenbogen auf den Tisch gestützt und die Hände unter dem Kinn verschränkt. Margarete, die aus der Küche eilte, um die Tür zu öffnen, entgleisten beim Anblick ihrer Tochter die Gesichtszüge. »Ich dachte, du hättest hinreichend gelernt, dich in Gesellschaft zu benehmen. In diesem Moment zweifle ich daran«, wetterte sie. »Du brauchst dringend eine starke Hand. Franz wird dir schon beibringen, wo es langgeht. Er ist ein anständiger junger Mann.«

»Tu doch nicht so, als ob du ihn kennen würdest«, fauchte Hanna ihre Mutter an.

»Dein Vater kennt ihn, das genügt. Wehe dir, wenn du dich nicht von der besten Seite zeigst!«

Während Hanna überlegte, ob sie vor lauter Anstand erstarren oder eher in förmlichen Floskeln versinken sollte, hatte ihr Vater bereits eine Flasche Schaumwein bereitgestellt, und die Mutter begrüßte Franz mit überschwänglichen Worten. Er revanchierte sich mit einem dezent angedeuteten Handkuss und bedankte sich bei der Hausherrin mit einem Strauß Forsythienzweige für die Einladung. Als er seinen Hut, den er ungeschickt festhielt, ablegen wollte, entdeckte er auf der Kommode neben der Garderobe eines der Rosendeckchen.

»Wie schön, dass auch in Ihrem Haus gestickt wird«, stellte er entzückt fest. »Meine Frau Mutter liebt das Sticken ebenfalls. Sie hat sich auf Margeriten spezialisiert.« Dabei lächelte er übertrieben geziert, was Hanna, die ihn vom Esszimmer aus beobachtete, sofort unangenehm auffiel. Ansonsten sah er in seinen modischen Knickerbockern, dem weißen Hemd, Krawatte und Jackett recht anständig aus – was nichts an ihrem Entschluss änderte, sich diesen fremden Mann vom Hals zu halten.

Schlimm genug, dass er auch ihr einen Kuss auf den Handrücken hauchte und sie nach alter Sitte mit ihm anstoßen musste. Worauf? Auf ihre Unfreiheit?

Als Kind war es Hanna streng verboten gewesen, beim Essen ein Wort zu sagen, als Jugendliche durfte sie immerhin auf Fragen antworten. Seit ihrem achtzehnten Geburtstag hatte sie die Erlaubnis, bei Tisch mitzureden, wenn auch unter dem Gebot strikter Zurückhaltung.

Hanna wusste, was an diesem Abend von ihr erwartet wurde. Sie sollte ihre gute Erziehung und Bildung präsentieren. Zumindest das, was ihre Eltern darunter verstanden.

»Ja, ich halte mich an deine Vorgaben«, hatte sie ihrer Mutter widerwillig versprechen müssen. »Ich werde mich zieren, und du wirst mich mehrmals bitten, bevor ich die Geige hole und zwischen Hummer und Suppe den ersten Satz aus Mozarts Kleiner Nachtmusik spiele. Und nach dem Hauptgericht werde ich mit einem Gedicht auftrumpfen.«

Sollte sie Goethe nehmen, den Klassiker? Oder besser Hölderlin? Nein, zu schwierig. Vielleicht etwas Moderneres? Hanna entschied sich für Rilke.

»Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,

und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm

oder ein großer Gesang.«

Franz war beeindruckt von ihren Darbietungen, zumindest tat er so. »Hanna, Sie faszinieren mich. Wie gut Sie Geige spielen, und wie belesen Sie sind!«

»Vielen Dank für das Kompliment. Ich kann es leider nicht annehmen, weil ich es nicht verdiene«, sagte sie mit gekonntem Augenaufschlag. »Ich täusche Sie. Meine Fähigkeiten sind in Wahrheit nur oberflächlich, lediglich ein äußerer Anschein. Mir fehlt die persönliche Note. Ich spiele Geige, ohne die Musik zu spüren. Ich rezitiere Rilke, ohne seine Worte zu verstehen. Bedauerlicherweise bin ich nicht lange genug zur Schule gegangen, deshalb mangelt es mir an Bildung.«

Bevor ihr Vater sie mit seinem scharfen Blick aus dem Konzept bringen konnte, überrumpelte sie Franz mit der Frage: »Wovon träumen Sie im Leben?« Dabei schaute sie ihm frech ins Gesicht, was ihn offensichtlich irritierte.

»Ich habe keine Träume, ich habe Pläne«, antwortete er verhalten. »Nach meinem Studium werde ich in der Kanzlei meines Vaters arbeiten und sie später übernehmen.«

»Sie Glücklicher!«, erwiderte Hanna mit einem kurzen, überheblichen Lächeln, bevor sie in aller Bescheidenheit weiterredete. »Ich habe leider keine Pläne, ich habe nur Träume. Bevor ich im Leben Pläne schmieden kann, muss ich erst einmal meinen eigenen Weg gefunden haben.«

Margarete und Johann schauten ihre Tochter fassungslos an, und Franz stammelte, um irgendetwas von sich zu geben: »Interessant. Darf ich fragen, wie dieser Weg in Ihrer Vorstellung aussieht?«

»Auf diesem Weg sehe ich vorerst nur mich. Ganz alleine. Was ich tue oder lasse, liegt in meiner Hand.«

Franz räusperte sich und starrte auf die Zeiger der Standuhr, Margarete blickte auf ihre Serviette, die sie in den Händen zerknüllte. Johann stierte stumm und regungslos ins Leere. So, wie Hanna ihren Vater kannte, würde er sich schnell wieder erholen, überlegte sie und nutzte die kurze Zeit, die ihr blieb.

»Ach, Franz, was ich Sie fragen wollte …«, sagte sie und klimperte aufreizend mit den Wimpern. »Gehen Sie gerne tanzen?«

Franz zögerte seine Antwort einen Moment hinaus. »Nein, ich tanze nicht. Diese Art des Zeitvertreibs weckt kein Interesse in mir.«

»Schade. Ich würde zu gerne tanzen lernen und mich in einem Ballhaus amüsieren. Dafür könnte ich einen Mann gut gebrauchen.«

»Hanna, zähme dein loses Mundwerk«, fuhr nun Johann verärgert dazwischen. »Dein ungezogenes Verhalten wird ein Nachspiel haben!« Dann schaute er über Hanna hinweg und verwickelte Franz in ein angestrengtes Gespräch über internationales Handelsrecht.

Obwohl die Teller längst abgeräumt waren, hing der säuerliche Duft des Nierenragouts wie eine bleierne Wolke über dem Tisch. Hanna störte weder der Geruch von abgestandenem Essen noch die mit eisiger Stimme verkündete Drohung ihres Vaters. Nur zu gut erinnerte sie sich, wie es Elisabeth, ihrer älteren Schwester, Jahre zuvor in einer ähnlichen Situation zu Hause ergangen war. Ohne vorherige Ankündigung hatte sie neben sich am Tisch plötzlich einen wildfremden Offizier der kaiserlichen Marine sitzen, der beim Essen über die deutsche Hochseeflotte und seine schnelle Beförderung im Falle eines Krieges schwadronierte. Elisabeth hatte damals den Abend, der kein Ende nehmen wollte, höflich lächelnd über sich ergehen lassen.

Hanna war erleichtert über all das, was ihr erspart blieb. Angefangen mit der vermutlich aufdringlich vorgebrachten Bitte ihrer Mutter, Franz den Garten zu zeigen. Die von den Großeltern gepflanzten Rhododendronbüsche. Die Buchsbaumhecke. Den Jugendstilpavillon, in dem zum gemütlichen Beisammensitzen und näheren Kennenlernen bereits ein Krug mit Limonade und zwei Becher bereitstanden.

Die nächsten Verabredungen wären bestimmt Spaziergänge am Elbufer gewesen, rauf und runter, dabei Schiffe gucken und Bruttoregistertonnen raten. Von Mal zu Mal hätte Franz sie fester umschlungen und die erstbeste Gelegenheit genutzt, hinter ihrem Rücken mit Johann einen Verlobungstermin einzufädeln. Als ob sie ein Sack Tee wäre, den es galt, an den Mann zu bringen.

Schon den zweiten Tag hockte Hanna nun eingesperrt in ihrem Zimmer. Nachdem Franz an dem Abend früh und ohne um ein Wiedersehen zu bitten gegangen war, hatte ihr Vater sie in einem Wutanfall die Treppe hochgejagt, unter unflätigen Beschimpfungen durch die Tür geschubst und das Schloss von außen verriegelt.

Hanna war seitdem standhaft geblieben. Um nichts auf der Welt würde sie jammern und betteln oder gar einknicken. Wenn ihr Vater glaubte, mit Stubenarrest ihren Gehorsam erzwingen zu können, täuschte er sich.

Sie konnte gut mal auf den Geigenunterricht verzichten – und auf den alten eingebildeten Englischlehrer auch, der lediglich zum eigenen Zeitvertreib kam und in Wirklichkeit gar kein Lehrer war, sondern ein Geschäftsmann im Ruhestand. Ihr Vater hatte ihn nur ins Haus geschleppt, um von seinen Kontakten zu profitieren.

Hanna überlegte, wozu sie sich überhaupt noch länger mit einer fremden Sprache herumplagen sollte. Sie würde sowieso keine fremden Länder kennenlernen, sondern wohl ihr gesamtes Leben damit zubringen, aus dem Fenster ihres Zimmers zu starren.

Konrad, der Gärtner, hatte gerade mit der Arbeit begonnen und winkte ihr zu. Auf allen vieren krabbelte er mit seinen sechzig Jahren wie ein junger Mann von einem Rhododendronbusch zum nächsten. Sorgfältig schnitt er die abgestorbenen unteren Zweige ab, zupfte Unkraut und sammelte die vertrockneten Blätter ein, die sich im Winter auf dem Boden angesammelt hatten. Danach holte er aus dem Schuppen eine lange Eisenharke, mit der er den verfilzten Rasen von wucherndem Moos befreite.

»Jedes Jahr das Gleiche«, hörte ihn Hanna vor sich hin murmeln. Bei der Größe des Gartens würde er Tage damit beschäftigt sein. Hanna war das nur recht. Sie hatte viel Zeit, ihm dabei zuzuschauen.

Die Einzige, die Hannas Zimmertür von außen aufschließen und kurz eintreten durfte, war Ottilie mit dem Essen. Schweigend, denn der Hausherr hatte ihr Redeverbot erteilt. Wenigstens lächelte sie beim Servieren des Frühstücks verschmitzt und zog konspirativ die klein gefaltete Zeitung vom Vortag aus ihrer Schürzentasche, die sie von dem Stapel neben dem Wohnzimmerkamin hatte mitgehen lassen. In einer eindringlichen Bitte um Verschwiegenheit legte sie mit großer Geste den Zeigefinger auf die Lippen, stupste sich dabei mit der Fingerspitze an die Nase und rollte bedeutungsvoll mit den Augen, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Ottilie war seit Jahren Mitglied einer Laientheatergruppe und zeigte gerne ihr schauspielerisches Talent, auch wenn sie nicht auf einer Bühne stand. Bevor sie, immer noch schweigend, wieder aus dem Zimmer verschwand, schlug sie die Seite drei der Zeitung auf.

Hanna versuchte, sich das, was sie da las, bildlich vorzustellen. Berlin würde bald eine der größten Städte der Welt sein. Jede Woche eröffneten neue Bars und Ballhäuser. Junge Frauen, kaum älter als sie, gingen dort sogar ohne männliche Begleitung hin und tanzten Shimmy, mit wem sie wollten. Ungeniert hopsten sie vor allen anderen auf dem Parkett umher und wackelten mit dem ganzen Körper, schüttelten im Rhythmus der Musik ihre Arme und Beine, kreisten gewagt mit den Hüften. Hanna hatte von diesem neuen freizügigen Tanz aus Amerika noch nie gehört. Sie war auch noch nie allein ausgegangen. Schon gar nicht zum Fünfuhrtee nach der Arbeit, wie es unter fortschrittlichen Berlinerinnen Mode war.

Als ob jemand die Republik geteilt hätte in modern und ewig gestrig. Hanna fühlte sich am falschen Ort, umgeben von den falschen Menschen. Schon seit geraumer Zeit galt sie in ihrer ehemaligen Mädchenclique als Nörglerin, die mit ihren diffusen Freiheitsfantasien zu viel Staub aufwirbelte.

Mein Wunsch nach Anderssein zwingt mich in die Einsamkeit. Solange ich nicht weiß, was ich wirklich will, mache ich mich lächerlich. Ich muss raus und das echte Leben kennenlernen!, schrieb sie als dringende Ermahnung an sich selbst in ihre rote Lederkladde und hatte dabei vor Augen, was sie vor über einem Jahr auf dem Hamburger Rathausmarkt erlebt hatte und was ihr seitdem nicht mehr aus dem Kopf ging.

Hanna war an diesem 24. März 1919 zufällig in der Innenstadt gewesen. Ihr Geigenunterricht war ausgefallen, die Lehrerin hatte sie versetzt. Ihr blieben mehr als zwei Stunden, bis sie zu Hause zurückerwartet wurde.

Von der Langen Reihe schlenderte sie am Hauptbahnhof vorbei in die Innenstadt. Vor dem Warenhaus Karstadt auf der Mönckebergstraße klebte an einer Litfaßsäule noch ein Wahlkampfplakat, auf dem alle Frauen ab zwanzig ermutigt wurden, von ihrem neuen Recht Gebrauch zu machen.

Eure Kinder brauchen Frieden und Brot. Darum Frauen: Wählt!, stand dort in großen, fetten Buchstaben.

Hanna lief um die Säule herum und entdeckte einen weiteren Aufruf. Dieser war an rückständige Männer wie ihren Vater gerichtet, die ein Wahlrecht für Frauen strikt ablehnten.

Wir wenden uns an den Teil der deutschen Familienväter, die nicht einverstanden sind mit dieser Neuerung. Wollt Ihr Eure Frauen und Töchter zurückhalten mit der Begründung: Die Frau gehört ins Haus? Bedenkt, was Ihr tut! Holt Eure Frauen und Töchter heran, so ungewohnt es für Euch auch ist.

In Gedanken versunken wandte Hanna sich von der Litfaßsäule ab und bummelte weiter zum Rathausmarkt. Dort geriet sie in eine Versammlung mit vielen Menschen, darunter junge Männer mit ernsten, ausgemergelten Gesichtern und vom Krieg geschundenen Körpern. Sie hockten da, zitterten vor Kälte und blickten starr vor sich hin. Gespenstisch still demonstrierten sie gegen ihre verzweifelte Lage und bettelten um ein bisschen Brot, das ihren Hunger für ein paar Stunden mildern würde.

Etwas abseits stand eine kleine Gruppe Frauen mittleren Alters. »Helene Lange! Helene Lange!«, riefen sie im Chor.

Eine von ihnen kam mit glühend roten Wangen auf Hanna zu und zog sie zu ihren Mitstreiterinnen.

»Mädchen, heute wird im Rathaus Geschichte geschrieben«, verkündete sie enthusiastisch. »Wir feiern hier in Hamburg die Demokratie, die neue deutsche Republik. Und wir feiern die Gleichberechtigung. In wenigen Minuten wird Helene Lange als erste Frau in Deutschland eine Parlamentssitzung eröffnen, die erste Sitzung der demokratisch gewählten Hamburger Bürgerschaft.«

»Wer ist diese Helene Lange? Müsste ich von ihr gehört haben?«, fragte Hanna arglos.

»Helene Lange ist eine Anführerin der deutschen Frauenbewegung. Ab heute wird sie sich als rechtmäßige Abgeordnete für unsere Interessen starkmachen.«

Entsetzt über ihre Unwissenheit, blieb Hanna noch lange auf dem Rathausmarkt stehen.

»Dieser Tag hat keine Bedeutung. Dieser Tag ist ein Irrtum«, erklärte ihr Vater am Abend und rutschte in seinem schweren braunen Ledersessel übellaunig hin und her. »Frauen fehlt das Potenzial, politische Zusammenhänge zu begreifen«, belehrte er Hanna und prophezeite ein großes Chaos, verursacht von ein paar wenigen Mannweibern, die Altbewährtes zunichtemachen wollten.

Schließlich hielt es Johann in seinem Sessel nicht mehr aus. Er schritt gewichtig im Wohnzimmer auf und ab, bis er an einem der Fenster zum Garten innehielt und an der Gardine herumzupfte, die akkurater nicht hätte hängen können.

»Die wahre Bestimmung einer Frau ist die einer fürsorglichen Ehegattin und Mutter«, verkündete er.

»Und als die Männer im Krieg waren? Hätten die Frauen nicht gearbeitet, wäre halb Hamburg zusammengebrochen«, widersprach Hanna ihm. Sie erinnerte sich an die kaputten Gleise in Othmarschen. Wochenlang konnte keine Straßenbahn fahren, bis eine Gruppe Frauen angeheuert wurde, um die defekten Schienenstücke zu ersetzen. In den Stellwerken der Hochbahn hatten ebenfalls Frauen dafür gesorgt, dass der öffentliche Verkehr nicht völlig zum Erliegen kam. Eine von ihnen war die Schwester von Ottilie, der Köchin, gewesen.

Mit einem herablassenden Lächeln hatte Johann geantwortet: »Der Krieg war eine Ausnahmesituation. Bald werden wir wieder geordnete Verhältnisse haben.«

Vater war damals schon immun gegen alles Neue und ist es heute noch mehr, dachte Hanna nun in ihrem Stubenarrest. Wäre er doch endlich auf Geschäftsreise in Indien. Weit weg auf den Teeplantagen in Assam, die er schon seit Kriegsende besuchen wollte. Zu gerne hätte sie ein paar Monate auf ihn verzichtet.

Vier Tage lang sah sie immer wieder sein erbarmungsloses Gesicht vor sich, mit dem er sie in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte. Am fünften Tag wurde sie frühmorgens von harten Schritten, die Stufe für Stufe näher kamen, unsanft geweckt.

Auch wenn sie ihn nicht sehen konnte, wusste Hanna genau, dass ihr Vater vor ihrem Zimmer stand. Sie konnte seinen schweren Atem hören. Dann vernahm sie ein leises Rascheln und entdeckte am Boden einen Zettel mit seiner Handschrift, den er vermutlich mit der Spitze seines Schuhs unter ihrer Tür hindurch ins Zimmer geschoben hatte.

Pack ein paar Sachen. In einer halben Stunde bringe ich dich zum Bahnhof. Du wirst für einige Tage verreisen.

Lass mich in Ruhe. Ich will allein über mich bestimmen, hätte Hanna am liebsten laut geschrien und mit der Faust auf ihren kleinen Sekretär gehauen. Besser noch mit beiden Fäusten, wie ihr Vater es gerne tat, wenn er in einem Anfall von Jähzorn seinen Platz als Herr des Hauses behauptete.

Sie besann sich anders. Ein Mann wie er war nicht mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Hanna dachte schnell nach, welche neue Gemeinheit er sich ausgedacht haben könnte und was er mit »einige Tage« meinte. Drei, vier, fünf? Die würde sie spielend über sich ergehen lassen. Egal wo, selbst in einer Besserungsanstalt für schwer erziehbare Mädchen würde sie sich weder erniedrigen noch verbiegen lassen.

3

Schon in aller Frühe war Hanna an ihrem zweiten Tag in Loheland losgezogen, um die Siedlung zu erkunden. Ihre nächtliche Orientierungslosigkeit, die sie bei der Ankunft in die Irre geführt hatte, wurmte sie noch immer. Sie lief am Wald entlang und meinte plötzlich, die Stelle wiederzuerkennen, wo sie im Dunkeln vom Weg abgekommen war. Das konnte aber nicht sein. Die Baumstämme, an denen sie sich entlanggetastet hatte, waren in ihrer Erinnerung viel dicker gewesen als die, vor denen sie nun stand. Auch das Unterholz war kein undurchdringliches Dickicht mehr, sondern eine lichte Ansammlung verschiedener Büsche. Hanna zweifelte zunehmend an ihrer Wahrnehmung.

Selbst das gespenstische Rascheln wie von Rehen oder Wildschweinen, das sie in der Nacht geängstigt hatte, war nicht mehr zu vernehmen. Sie hörte bloß entfernte Schritte. Hanna drehte sich zur Seite und schaute zur Landstraße, wo sich ein blonder junger Mann in Hemd und Knickerbockerhosen näherte. Er war ganz offensichtlich auf dem Weg in die Siedlung.

Dass ihr ausgerechnet eine männliche Person begegnen würde, darauf war Hanna nicht vorbereitet.

»Was wollen Sie hier? Das ist eine Frauensiedlung, wo Männer nichts zu suchen haben!«, wetterte sie von Weitem und fuchtelte mit den Händen, als wollte sie einen Hund verscheuchen.

Zu ihrem Entsetzen machte der Bursche keine Anstalten, umzukehren. Als wären ihre Worte an ihm vorbeigerauscht, pfiff er unerschrocken vor sich hin und kam schnellen Schrittes geradewegs auf sie zu. Irritiert warf Hanna einen Blick auf die blühenden Zweige, die sie auf ihrem Spaziergang gepflückt hatte und in der Hand hielt.

»Sind die für mich?«, fragte der Fremde vorlaut und stand nun fast vor ihr. Wenigstens besaß er so viel Anstand, den schmalen Weg, der zwischen ihnen verlief, nicht zu überschreiten.

Hanna mochte sich gar nicht vorstellen, wie sie mit ihren zerzausten langen Haaren aussah, die sie in einem Anfall von Übermut am Morgen nicht geflochten hatte.

Der junge Mann verzog keine Miene. Dennoch meinte sie, ein leicht spöttisches Lächeln um seine Mundwinkel zu erkennen. Es passte zu den frechen Sommersprossen in seinem Gesicht und den rehbraunen Augen, die undurchschaubar funkelten. So, wie dieser Mann dreinblickte, konnte er ihr gestohlen bleiben, entschied Hanna rigoros.

Seine Kleidung erinnerte sie an die von Franz bei dem unsäglichen Abendessen, was ihre Abneigung dem Fremden gegenüber noch verstärkte.

»Haben Sie nicht gehört, was ich eben gesagt habe?«, rief sie angriffslustig. »Ich möchte, dass Sie verschwinden!«

»Und wenn nicht? Was willst du dann machen? Überleg dir das gut. Ich bin viel stärker als du und würde jeden Zweikampf gegen dich gewinnen«, erwiderte der Störenfried belustigt und deutete auf seine kräftigen Oberarme, die sich unter dem Hemd abzeichneten. »Ich könnte natürlich auch freiwillig gehen … Dann werden eure neuen Häuser aber nie fertig. Ich bin nämlich einer der Architekten. Mein Name ist Willi Bergmann. Hallo, ungestümes Fräulein.«

Hanna schluckte und spürte, dass sie einen hochroten Kopf bekam. Krampfhaft überlegte sie, wie sie aus dieser verkorksten Situation halbwegs unbeschadet wieder herauskam. »Entschuldigung … ich … ich konnte ja nicht wissen, dass Sie … dass Sie hier arbeiten«, stammelte sie und ärgerte sich fürchterlich über ihre Unbeholfenheit. Einen wie Franz hätte sie jetzt sprachgewandt und mit links zurechtgewiesen. Da hätten ihr die passenden Worte nicht gefehlt.

»Bist wohl neu in der Siedlung? Ich habe dich noch nie hier gesehen.« Willi musterte sie von Kopf bis Fuß. »Gerade frisch angekommen, und schon im Loheland-Stil gekleidet. Steht dir übrigens gut, das Kleid.«

Hanna stand immer noch da wie angewurzelt. Der Unverfrorenheit dieses Mannes war sie nicht gewachsen. In Zukunft würde sie einen Riesenbogen um ihn machen und ihm ausweichen, wenn sie ihn auch nur aus der Ferne sah, das schwor sie sich.

Ende der Leseprobe