9,99 €

Mehr erfahren.

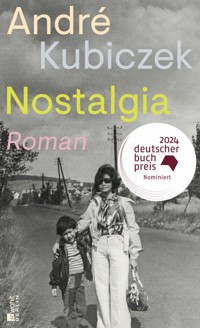

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

April 1990, die DDR löst sich auf. Die Älteren sind voll Sorge, die Jungen aber leben die Liebe und die Freiheit, genießen den freundlichen Ausnahmezustand. Im März fiel die Entscheidung für die Wiedervereinigung, im Juli wird die Währungsreform kommen. Die Zukunft mit ihren bürgerlichen Kategorien ist in diesen Tagen weiter entfernt als das Pleistozän. Ulrike und Andreas, ein junges Paar aus Potsdam, kehrt der Stadt – enttäuscht vom Ausgang der ersten freien Wahlen – den Rücken und baut in einem kleinen Dorf in der Niederlausitz an seinem privaten Idyll: Sie renovieren, legen einen Garten an, schließen Freundschaft mit dem Schäfer und einem fahnenflüchtigen sowjetischen Soldaten. Sie sind frei für den Moment. Nur Ulrikes Bruder Arnd bringt hin und wieder Nachrichten aus der Realität mit – und vor allem Unruhe in den Ort. Als die nahe Kreisstadt sich für den Geldumtausch rüstet, geht einer der Bankcontainer in Flammen auf – und das fabelhafte, kurze Jahr der Freiheit für die Freunde zu Ende. Der erste Roman über die schönste Anarchie unserer jüngeren Geschichte – und ein Buch über das wunderbare, ängstliche Glück, das jedem Anfang innewohnt. Für seinen Roman «Nostalgia» ist André Kubiczek für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

André Kubiczek

Das fabelhafte Jahr der Anarchie

Roman

Über dieses Buch

April 1990, die DDR löst sich auf. Die Älteren sind voll Sorge, die Jungen aber leben die Liebe und die Freiheit, genießen den freundlichen Ausnahmezustand. Im März fiel die Entscheidung für die Wiedervereinigung, im Juli wird die Währungsreform kommen. Die Zukunft mit ihren bürgerlichen Kategorien ist in diesen Tagen weiter entfernt als das Pleistozän. Ulrike und Andreas, ein junges Paar aus Potsdam, kehrt der Stadt – enttäuscht vom Ausgang der ersten freien Wahlen – den Rücken und baut in einem kleinen Dorf in der Niederlausitz an seinem privaten Idyll: Sie renovieren, legen einen Garten an, schließen Freundschaft mit dem Schäfer und einem fahnenflüchtigen sowjetischen Soldaten. Sie sind frei für den Moment. Nur Ulrikes Bruder Arnd bringt hin und wieder Nachrichten aus der Realität mit – und vor allem Unruhe in den Ort. Als die nahe Kreisstadt sich für den Geldumtausch rüstet, geht einer der Bankcontainer in Flammen auf – und das fabelhafte, kurze Jahr der Freiheit für die Freunde zu Ende.

Der erste Roman über die schönste Anarchie unserer jüngeren Geschichte – und ein Buch über das wunderbare, ängstliche Glück, das jedem Anfang innewohnt.

Vita

André Kubiczek, 1969 in Potsdam geboren, lebt als Schriftsteller in Berlin. 2002 erschien sein hochgelobter Roman «Junge Talente», 2003 «Die Guten und die Bösen», über den die Süddeutsche Zeitung schrieb: «Kubiczeks zweiter Roman übertrifft den ersten noch an Witz und Einfallsreichtum.» Es folgten «Oben leuchten die Sterne», «Kopf unter Wasser» und «Der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn». 2007 wurde André Kubiczek mit dem Candide-Preis ausgezeichnet.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2014

Copyright © 2014 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München

Coverabbildung plainpicture/Christian Plochacki

ISBN 978-3-644-11631-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Motto

Null

Das fabelhafte Jahr der Anarchie

April

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Mai

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

Juni

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Mein Dank gilt

But you won’t fool the children of the revolution

No you won’t fool the children of the revolution

No you won’t fool the children of the revolution

No you won’t fool the children of the revolution

No way

T. Rex

Null

«Es war im Februar 88, als wir mit unserer Kompanie in die Braunkohle gefahren sind, vor etwas mehr als zwei Jahren.

Vielleicht kannst du dich erinnern: Im Juli 87 hatte es diese große Amnestie gegeben, die Todesstrafe war offiziell abgeschafft worden und alles. Zwanzigtausend Mann hatten sie aus den Gefängnissen entlassen. Und im Februar, oh Wunder, waren dann plötzlich nicht mehr genug Arbeitskräfte vorhanden. So kam es, dass ausgerechnet wir Dachse die Drecksarbeit der freigekommenen Sträflinge erledigen mussten.

Wir waren in der Dübener Heide stationiert, Unteroffiziersschule, was ein paar Stunden Fahrt auf der Pritsche von ’nem W50 bedeutete. Du kennst das selber aus deiner Zeit: Der Wind pfeift, und durch die Ritzen zieht’s wie Hechtsuppe. Die Plane knattert, und man wird fast taub, um erst gar nicht von der Kälte anzufangen, die im Februar nun mal so herrscht.

Hundert Kilometer, immer Richtung Osten, und unser Ziel hieß –», an dieser Stelle machte Arnd eine kurze, dramatische Pause, «Schwarze Pumpe. Da befand sich das Quartier. Unsere Kompanie war also in die Produktion abkommandiert worden: einen ganzen Monat lang Einsatz in der Braunkohle, statt sinnlos in der Kaserne rumzuhängen. Die meisten von uns hat es gefreut.

Wir waren in einer kleinen Barackensiedlung untergebracht, die früher vielleicht mal ein Ferienlager gewesen war, als es da noch Wiesen gegeben hatte, Felder, Wald, was weiß ich, Natur eben. Achtmannzimmer, die Wände aus Sperrholz, abgelatschtes Linoleum auf dem Boden. In jedem Barackenflur ein Feuerlöscher, ein Feldtelefon und neben der Barackentür eine Sirene mit Handkurbel. Nur damit du dir das vorstellen kannst. An den Decken hingen die gleichen Neonlampen, wie sie überall hängen, wie bei uns auf der Penne damals oder in der Poliklinik oder im VPKA.»

«Mit dieser Lamellenverkleidung aus Aluminium.»

«Genau, die, die so laut surren und flackern, wenn der Zünder nicht richtig funktioniert.

Frühstück und Abendbrot gab’s im Erdgeschoss eines ehemaligen Gutshauses, ein freistehendes Gebäude, zehn Fußminuten von den Baracken entfernt, mit einer breiten Eingangstreppe, bröckelndem Steingeländer und so weiter. Verfallende Noblesse, aber extrem. Das Erdgeschoss war entkernt worden, und statt Wänden trugen rostrote Stahlsäulen die morsche Decke, aus der schon überall die Strohdämmung herausquoll. Und dadrunter standen dann tatsächlich die Kantinentische, als wäre das völlig normal. Salz und Pfefferstreuer drauf und ein Senftöpfchen, schön bunt und aus Plaste. Menagerie oder wie das heißt.

Aber am seltsamsten war der Garten auf der Rückseite des Gutshauses: verstümmelte Hecken, ausgefranste Baumstümpfe, aufgeworfene Wurzeln, als ob da eine Bombe eingeschlagen wäre. Wenn man da nach dem Abendbrot eine Zigarette geraucht hat, konnte man in der Ferne die verschwimmenden Lichter des Tagebaus sehen, und man hörte das leise Dröhnen der Maschinen. Das war unglaublich. Und soll ich dir sagen, warum? – Weil es ziemlich schön war, trotz der Mondlandschaft.»

«Alter Romantiker!»

«Ich weiß nicht, was da bei mir ausgehakt ist, wenn ich diese Lichter gesehen hab.

Die Tagebaukantine war so ein moderner Zweckbau, eigentlich wie ’ne große Kaufhalle. Das war der zentrale Treffpunkt, ein warmer Platz inmitten der totalen Ödnis. Da gab’s das zweite Frühstück und das Mittagessen. Abends haben wir dort auf den W50 gewartet, der uns zu den Baracken zurückbrachte.

Ich hab gefroren wie ein Schneider auf der Rückbank des Geländewagens, der mich noch im Dunkeln früh zu meiner Arbeit gebracht hat. Die Schapka ins Gesicht gezogen, Ohrenklappen verschnürt, Schal bis unter die Nase. Nichts half. Die Piste war um diese Zeit noch gefroren, und sie zog sich in Serpentinen von Normalhöhe bis runter auf den Grund des Tagebaus, wo das Wasser stand.

Am ersten Tag kam mir die Fahrt vor wie eine Expedition. Diese ganze verheerte Landschaft, ohne Pflanzen und von jedem Leben befreit. Dazu die Maschinen, die Schaufelradbagger, die im Morgennebel wirkten wie Urzeittiere. Alles war irgendwie überdimensioniert, die Förderbänder, die Ausleger, die Stahltrossen, die Verstrebungen. Und die Dumper natürlich mit ihren mannshohen Reifen: Radspuren wie gemeißelt. Die haben die gefrorenen Versorgungspisten im Lauf des Tages zu Schlamm gefahren, sodass immer wieder Planierraupen ausrücken mussten, um den Boden zu verdichten.

Schon das blanke Ausmaß der Technik ließ die Arbeiter wie Ameisen wirken.»

«Mensch, du schwärmst ja fast ein bisschen.»

«Schwärmen ist nicht unbedingt das richtige Wort», sagte Arnd. «Ich war damals wirklich beeindruckt. Allerdings nur zwei Tage lang, dann hatte ich mich an die Dimensionen gewöhnt. An diese Un-Landschaft, an die Maschinen und an meine Arbeit auf einem dieser Monster.»

«Sobald man weiß, was die Aufgabe einer Maschine ist, verliert sie ihr Geheimnis, oder?»

«Kann sein», sagte Arnd. «Die Gleisrückmaschine, musst du dir vorstellen, war wie eine Mischung aus Amphibienfahrzeug und Diesellok. Sie besaß gleichzeitig Eisenbahnräder und das Kettenfahrwerk eines Panzers. Ihre einzige Aufgabe war es, das Gleis, auf dem sich die Förderbrücke seitwärtsbewegte, nach vorne zu verschieben. In Richtung der leergezogenen Dörfer, der abgetragenen Häuser und untergepflügten Friedhöfe. Bei jeder Durchfahrt verrückte sie die Schienen um einen halben Meter.

Wenn wir auf die Brücke trafen, die ja im selben Gleis unterwegs war, wechselte der Meister aufs Kettenfahrwerk und manövrierte unser Fahrzeug aus den Schienen. Wir ließen das Monstrum passieren und begaben uns anschließend krachend und im Schneckentempo in die Spur zurück.

Eigentlich hatte ich nicht viel zu tun. Der Führerstand war beheizt, ich rauchte Zigaretten, der Meister erzählte Geschichten aus seinem Leben und spendierte mir Kaffee aus der Thermoskanne. Manchmal musste ich raus, um Steine oder größere Erdbrocken von der Strecke zu räumen, ansonsten fuhren wir den lieben langen Tag in einem großen Bogen vor und zurück, vor und zurück und das immer wieder.

Am dritten Tag habe ich mir ein Buch eingesteckt gegen die Langeweile. Dem Meister war’s recht.»

«Lässig.»

«Aber das Beste war, wenn du in die Kantine gekommen bist nach der Schicht. Müde und noch durchgefroren von der Fahrt im Jeep. Die belegten Brötchen, die es dort gab, dieser komische rote, salzige Lachs mit Eierscheiben. Leberkäse und Hackepeter mit Zwiebeln. Saure Gurken. Oder einfach ’ne Bockwurst und eine Tasse Kaffee dazu.

Jeden Tag haben wir uns zwei Flaschen Cola gekauft, das war wie ein Ritual, und die Cola haben wir dann abends in der Baracke aufgefüllt mit Wodka aus der Kantine. Der durfte zwar nur an die zivilen Arbeiter verkauft werden, aber den Kassiererinnen war’s egal. Die hatten selber alle Männer, die bei der Asche gewesen waren. Die wussten ganz genau, was man da brauchte.

Wir blieben bis zum Frühlingsanfang in Schwarze Pumpe. Im toten Garten hinter dem ehemaligen Gutshaus sprossen schon Krokusse und Maiglöckchen zwischen den Trümmern, als wir wieder abfuhren.»

«Klingt poetisch.»

«Du hättest die Kompanie nach dieser Zeit mal sehen sollen: die ganzen Abiturienten, diese Hemden und Weichlinge, hatten plötzlich Muskeln bekommen und raue, gebräunte Gesichter, vom Wind, von der Kälte und von der Sonne.

Und außerdem: So gut wie jeder von denen konnte jetzt ein Wasserglas voll Schnaps auf ex trinken.»

«Dann hat euch der Einsatz in der Produktion ja zu richtigen Männern gemacht», sagte ich, bemüht, keinerlei Ironie durchklingen zu lassen, wie so oft, wenn ich mich mit Arnd unterhielt und unser anfängliches Gespräch drohte, in einem seiner Monologe aufzugehen. Eine Art zu sprechen, wie ich fand, die einem Einundzwanzigjährigen wie ihm noch nicht zustand. Natürlich las er viel, Klassiker und auch die literarische Moderne, alles, was man eben bekommen konnte, aber das war noch lange kein Grund, zu reden fast wie gedruckt.

Arnd horchte dennoch auf: «Warum noch mal hab ich dir das alles erzählt?»

«Um mich zu warnen», sagte ich.

«Ach ja, genau: Denn zwanzig Kilometer von Schwarze Pumpe entfernt liegt Neu Buckow. Und genau dazwischen: Welzow-Süd, der Tagebau, wo wir damals waren. Du kannst dir vorstellen, wie es in dieser Gegend aussieht. Und eines ist sicher: Die sind noch lange nicht fertig mit ihrer scheiß Braunkohle, auch wenn man neuerdings dauernd was anderes hört, von wegen Umweltschutz und die ganze Sülze.»

Statt uns beim Packen zu beeilen, saßen wir jetzt schon eine ganze Weile vor dem fünfstöckigen Neubaublock, in dem Arnd und seine Schwester aufgewachsen waren, in einem kleinen Wohngebiet am östlichen Rand von Potsdam, jeder eine Flasche Limonade neben sich auf dem kühlen Bordstein und eine Schachtel Zigaretten. Es war wenig los auf der Straße, denn es war kurz nach zwölf am Sonntag.

Sonntag, um genau zu sein, der 1. April. Kein Scherz. Vor genau zwei Wochen hatten wir mit Anlauf die Wahlen verloren. Das heißt: Arnd, ich und unsere Freunde aus dem Café Heider hatten sie verloren. Und die Besetzer der barocken Hausruinen aus der Dortu- und der Gutenbergstraße im Zentrum. Und alle Leute aus dem sogenannten Haus der Demokratie in der Innenstadt.

Die Mauern und Wände waren noch mit den Wahlkampfplakaten der eben verlorenen Schlacht beklebt, auf jedem freien Meter: abgerissene Plakate, überklebt mit anderen, wieder abgerissen und wieder überklebt, ein Palimpsest aus rasend schnell nutzlos gewordenen Parolen.

Erst im Februar war Arnd aus der Armee entlassen worden. In einem baufälligen Gründerzeithaus an einer stillen Sackgasse nahe den Parkanlagen von Sanssouci hatte er sofort eine Zweizimmerwohnung im Hochparterre besetzt und mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammenwohnen wolle. Eigentlich wollte ich nicht. Ich hatte selbst eine winzige Wohnung im Prenzlauer Berg, in Berlin, wo ich seit einem Jahr studierte, um irgendwann einmal Lehrer zu werden für Deutsch und Geschichte. Aber was hieß schon irgendwann? Die Zukunft und ihre Pläne waren in diesen Tagen weiter entfernt als das Pleistozän. Zum ersten Mal war die Gegenwart wichtiger.

Nur wegen der Semesterferien war ich überhaupt nach Potsdam zurückgekommen, in die Stadt meiner Kindheit und Jugend. In diesem Winter nämlich hatte die FDJ erstmals keine Ferien-Arbeitseinsätze für die Studenten organisiert, in der Produktion oder in der Landwirtschaft, und so fehlte mir nun fast ein wenig das, worum ich mich früher immer zu drücken versucht hatte. Ich verfügte über mehr freie Zeit, als ich gebrauchen konnte, und um nicht weiter auf der Klappcouch meiner Eltern zu kampieren, deren Wohnung sich im selben Neubaugebiet befand, gab ich Arnds Drängen nach, eines der Zimmer seiner besetzten Wohnung am Park zu beziehen.

Vor den Fenstern dort standen die schwarzen Gerippe der winterlichen Kastanien, als ich meinen Jägerrucksack mit nicht viel mehr darin als Waschzeug, ein paar Büchern und Wechselklamotten auf der Matratze abwarf, die Arnd für mich vom Sperrmüll besorgt hatte. Die Matratze sah aus wie neu. Sie stammte aus volkseigener Produktion, was ihr wohl zum Verhängnis geworden war, genau wie dem Toaster und der Kaffeemaschine, die wenig später auf die gleiche Weise in unseren provisorischen Haushalt wanderten.

Arnd hatte viel Zeit. Erst im Oktober stand an der Humboldt-Universität jener Studienplatz bereit, wegen dem er drei Jahre Wehrdienst auf sich genommen hatte. Zweieinhalb davon hatte er abgerissen. Trotzdem hatte er nicht vor, das Philosophiestudium anzutreten, für das er eine Zulassung besaß. Stattdessen wollte er sich an verschiedenen Schauspielschulen bewerben, in Leipzig, in Berlin-Weißensee und in Babelsberg, nur ein paar O-Bus-Stationen von der elterlichen Wohnung entfernt.

Bis es so weit war, gab es eigentlich keinen Grund für Arnd, arbeiten zu gehen. Sein Konto musste gut gefüllt sein mit dem Unteroffizierssold aus zweieinhalb Jahren. So war es wenigstens bei mir gewesen. Doch weil seine Eltern darauf bestanden hatten, dass es keine Beschäftigungslücke in seinem Lebenslauf geben dürfe, besorgte er sich Mitte Februar dennoch eine Halbtagsstelle als Zusteller bei der Post. Natürlich nicht weil er um seine künftige Rente fürchtete, wie die Eltern das an seiner Stelle taten, sondern um des Familienfriedens willen. Der war fragil genug, seit die sogenannte Wende die Anstellungen seiner Eltern hatten unsicher werden lassen. Diese Nervosität – oder war es schon Angst – teilten sie im Übrigen mit meinen Eltern, die an derselben staatstragenden Akademie arbeiteten. Arnd und ich waren deshalb in den frühen achtziger Jahren zweimal gemeinsam im Betriebsferienlager gewesen, ohne dabei größere Notiz voneinander genommen zu haben.

Die Schrottkolonnen aus Westautos der späten siebziger und frühen achtziger Jahre dröhnten durch unsere Stadt, in Senfgelb, in Orange und in der Farbe von Brokkolicremesuppe. Zwischen den Alleebäumen funkelten blaumetallisch und silbern die Wimpelketten der Gebrauchtwagenhändler, die sich in den Brachen der Stadt eingenistet hatten, und Arnd und ich wohnten seit kurzem also zusammen in der Nähe von Sanssouci. Wir ließen einen Monat lang, von Mitte Februar bis Mitte März, in einer Weise die Zeit verstreichen, als wären wir Touristen. Daran änderte selbst Arnds Postbotendasein am Vormittag nichts. Nach Jahren der Apathie, nach einer EOS-Zeit in Beton, hatte unsere Heimatstadt zum ersten Mal wieder so etwas wie einen Pulsschlag. Außerdem stand der Frühling vor der Tür: gute Voraussetzungen für einen freundlichen Ausnahmezustand. Wir ließen uns, ohne zu zögern, in ihn fallen, denn wir ahnten, dass er nicht für immer dauern würde. Wir sahen ja täglich die dreisten Einflüsterer von außen und ihre Lakaien im Inneren des Landes. Wir sahen ja die Geschmeidigkeit, mit der die Opportunisten an die Spitze der sogenannten Opposition krochen und sie so zuerst entwerteten, um sie später zu vernichten. Aber wir hofften trotzdem, dass es noch nicht zu spät sei, die Dinge ins Gute zu wenden: dem Fortschritt zu. Wir glaubten immer noch an ein Glück für alle. Oder wenigstens: an ein angenehmes Leben für so viele wie möglich. Wir suchten uns dafür andere Worte, aber ich denke, wir meinten – in etwa – genau das.

Doch statt sich um die Gegenwart zu kümmern, ließen die Menschen sich von Sondersendungen des rebellisch gewordenen Staatsfernsehens einlullen. Stundenlang liefen Reportagen, in denen die Interieurs der Politbüro-Bungalows in Wandlitz abgefilmt wurden: Vorratsregale mit Obstkonserven, überdachte Planschbecken, die man empört zu Schwimmhallen großredete, vergoldete Badezimmerarmaturen, die als Gipfel der Dekadenz galten und nicht etwa als Ausdruck eines armseligen Geschmacks.

Am frühen Nachmittag gegen eins, halb zwei, nachdem Arnd Briefe und Zeitungen zugestellt hatte, trafen wir uns mit den Freunden im Café Heider, wo wir schon als Abiturienten täglich gesessen hatten. Der Kaffee-und-Kuchen-Atmosphäre des Lokals hatte der Umbruch bisher nichts anhaben können. Hier gab es weiterhin Spitzendeckchen und Blümchentapete. Wir tranken Martinis und Weißwein und rauchten Zigaretten, während eine Rentner-Combo im Frack leise Schlagermelodien intonierte. Der Besen des Schlagzeugers wischte stets nur leicht über die Snare-Drum, ein sanft knirschender Rhythmus, der bis kurz vor sechs unter unseren Gesprächen lag. Dann zogen wir weiter ins ehemalige Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit, das seit kurzem Haus der Demokratie hieß. Dort unterm Dach hatte ein neues Café aufgemacht, wo bei Flaschenbier und Wein aus dem Karton die jungen Punks mit den alten Hippies beisammensaßen und über den wahren Kommunismus diskutierten, über die Graswurzelrevolution und die Möglichkeit einer neuen deutschen Räterepublik. Zwischen den Tischen schwankten die ersten heimischen Kiffer, soeben von einem Holland-Trip zurückgekehrt, und teilten grinsend ihre Joints mit den diskutierenden Gästen.

Fast mechanisch bestellten Arnd und ich ein Glas Wein nach dem anderen, unsere Körper wurden im Laufe der Nacht so schwer, wie es unsere Zungen schon eine geraume Weile waren, und erst wenn das frühe Morgenlicht durch die Fenster hereinbrach, wechselten wir zum schwarzen Kaffee, um wenig später ins schneidende Licht des Tagesanbruchs hinauszutreten.

Blinzelnd gingen wir durch die stillen Straßen der zweiten barocken Stadterweiterung, Arnd zur Arbeit, ich nach Hause in unsere Wohnung.

Der Wahltermin kam rasend schnell näher, und immer finsterer wurden die Prognosen, was das Glück für alle betraf. Die Fußgängerzone unserer Heimatstadt war mittlerweile zu einem abstrusen Markt der Schwarzhändler verkommen. Die Polizei sah weg, und im Grunde lebten wir in einem anarchistischen Interregnum. Weder die Regierung noch eines ihrer ausführenden Organe verfügte mehr über irgendeine Art von Autorität. Wir waren frei für den Moment, und auch deshalb konnten sich Anfang März vor den Ladengeschäften unserer Fußgängerzone die Tapeziertische der fliegenden Verkäufer aus dem Westen aneinanderreihen. Sie waren bestückt mit dem größtmöglichen Plunder aus den Billigwaren-Depots der BRD: Gerümpel, bunter Schrott, blinkender, funkelnder Unsinn aus Plastik und Blech. In der schnurgeraden preußischen Straße, die vom Brandenburger Tor bis zur Pforte der St.-Peter-und-Paul-Kirche führte, breitete sich dieser Basar der Absonderlichkeiten aus wie eine hochinfektiöse Krankheit. Nur die Pornomagazine, deren Titelblätter sich den unvorbereiteten Passanten schamlos und am laufenden Meter darboten, besaßen dabei vielleicht so etwas wie einen funktionalen Sinn.

In Sicht- und Rufweite zu den Marktständen, ebenfalls auf Tapeziertischen, stapelten sich die Flugblätter der neuen Politaktivisten. Sie riefen zur direkten Demokratie auf oder forderten Denkmalschutz oder Pazifismus. Es wurde nach keinen Experimenten verlangt und dem einigen Vaterland, während man sich gegenüber für Freibier einsetzte statt für Sozialismus. Die letzte Phase des Wahlkampfes hatte begonnen.

Auch Arnd, ich und ein paar Freunde bauten einen kleinen Stand am westlichen Ende der Fußgängerzone auf, in Sichtweite eines Cafés, in das wir uns abwechselnd für eine Stunde absetzten. Wir hatten ein schwarz-rotes Tuch über die Tischplatte gebreitet, auf dem in schiefen, mit Steinen beschwerten Stapeln bedruckte Zettel bereitlagen. Unsere Flugblätter sahen noch hässlicher aus als die der Konkurrenz. Lediglich das Logo der basisdemokratischen Vereinigung, der Arnd und ich beigetreten waren, um das besagte machtfreie Interregnum bis in alle Ewigkeiten zu verlängern, stach aus dem typographischen Brei heraus: ein Kreis, der ein großes V umschloss sowie ein etwas kleineres L und einen fünfzackigen Stern.

Auf unserem aufwändigsten Wahlplakat, einem zweifarbigen Offsetdruck, stand: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann, ein Zitat des französischen Dadaisten Francis Picabia. Ich hatte meine Zweifel, ob damit etwas zu gewinnen wäre, aber Arnd gefiel der Spruch. Kunst und Politik, Poesie und Parolen, das sei es doch, worum es im Leben gehe, behauptete er.

Unsere Flugblätter handelten von Arbeiterräten und syndikalistischen Gewerkschaften, sie ließen Bakunin hochleben und Leo Trotzki. Wenn die Dämmerung einsetzte, packten wir unsere Revolutionsbude zusammen und verstauten sie im Parteibüro, das im Erdgeschoss des Hauses der Demokratie lag. Dann gingen wir hoch ins Café, wo wir abermals bis zum Morgen blieben.

Manchmal zogen wir jetzt nachts durch die Straßen, ausgestattet mit Tapetenkleister, mit Bürsten und Plakatrollen, um die Parolen der anderen Parteien mit den eigenen zu überkleben. Wir waren jung, und wir sahen gefährlich aus. Wir trugen schwarze Lederjacken und martialische Arbeitsschuhe. Die älteren Herren von der Allianz für Deutschland ergriffen sofort die Flucht, wenn sie uns von weitem kommen sahen. Wir riefen ihnen Textzeilen aus Slime-Songs hinterher, bevor wir deren noch kleisterfeuchte Plakate wieder abrissen, zu unförmigen Ballen knüllten und in den Rinnstein kickten.

Den jugendlichen Schnöseln vom Bund Freier Demokraten drohten wir Prügel an, als sie versuchten, über unser mangelndes Verständnis von Demokratie zu diskutieren: Wir lachten darüber, denn es war klar, dass die hohlen Worte nur von ihrer Angst ablenken sollten und ihrem feigen Abgang eine gewisse Würde verschaffen. Denn: Wir trugen Lederjacken, wie gesagt, und sie blaue Marine-Jacketts mit goldenen Knöpfen.

Die Pazifisten, die Umweltschützer und die Feministinnen ließen wir in Ruhe, wenn wir sie nachts auf der Klebetour trafen. Es waren ehemalige Klassenkameraden oder die jüngeren Geschwister unserer Freunde.

Dann kam der 18. März, Tag der ersten freien Volkskammer-Wahlen. Wir bekamen ein ganzes Prozent der Stimmen. Eines!

Die Feier danach geriet zum großen Besäufnis, Anarchisten, Umweltschützer, Pazifisten: Alle gaben sich die Kante, denn jeder wusste, dass es keine zweite Chance geben würde für eine bessere Welt oder für eine weniger schlechte.

Mit schwerem Kopf beschloss ich am nächsten Morgen, die Politik sein zu lassen. Es kam mir seltsam vor, dass ich gestern noch eine Räterepublik für möglich gehalten hatte.

Als ich Arnd am Dienstag nach der Wahl mitteilte, dass ich die Wohnung verlassen würde, um das Angebot seiner Schwester anzunehmen, nannte er mich einen kleinbürgerlichen Eskapisten. Ich versuchte, die Beleidigung wegzulachen, aber sie traf mich trotzdem.

Seither vermieden wir es, über Politik zu sprechen. Seither war ich nie wieder im Haus der Demokratie gewesen.

«Ey, ihr Faulpelze, bloß keine Müdigkeit vorschützen!»

Fast synchron wendeten Arnd und ich uns dem Neubaublock zu.

«Ich hab’s genau gesehn: Ihr sitzt schon ’ne halbe Stunde da unten rum, ohne was zu tun, außer zu rauchen. – Mensch, Arnd, wenn du schon selber nix machst, dann halt nicht noch Andreas von der Arbeit ab. Du mit deinen ewigen Geschichten. Die Kartons hüpfen nicht von selbst auf den LKW.»

«Das ist kein LKW, das ist ein Ello», schrie Arnd grinsend zurück, und er zeigte auf den olivgrünen ausrangierten NVA-Laster vom Typ Robur LO, der mit heruntergelassener Ladeklappe auf dem Parkplatz vor der Wäschetrockenwiese stand. Arnd hatte bei der Armee auch gelernt, dass das LO für luftgekühlter Ottomotor stehe, und es uns erzählt, ohne dass wir es wissen wollten.

«Mir schnuppe, wie die Dinger heißen. Hopp, hopp, ihr Hasen!»

«Ay, ay, Captain!» Arnd schoss in die Höhe wie ein Springteufel und schnippte in hohem Bogen die Zigarettenkippe von sich. Dann schlug er die Hacken zusammen und salutierte.

«Blödmann!» Es war Ulrike, Arnds drei Jahre ältere Schwester, die ihren Kopf aus dem Fenster in der zweiten Etage gesteckt hatte und jetzt trotz der mahnenden Worte zu uns herunterlachte. Wie anstelle der Sonne, die sich an diesem bedeutenden Tag nicht zeigen mochte, dachte ich, und zwar ohne mich dafür zu schämen, und der Grund dafür lautete: Ich war verliebt.

Nur wegen Ulrike saß ich überhaupt hier mit dem redseligen Arnd auf dem Bordstein und machte eine Zigarettenpause vom Kistenschleppen.

Schon bei unserer ersten Verabredung war Ulrike auf den Hof in der Lausitz zu sprechen gekommen, den sie und ihr Bruder vom verstorbenen Opa geerbt hatten, dem Vater ihres Vaters. Häufig hatte sie sich ausgemalt, wie es wäre, dort zu leben, nahe der Natur, mit Tieren im Stall, die versorgt werden mussten.

«Ich würd ja so gerne!», hatte sie anfangs immer gesagt, aber im Laufe des März diesen Wunsch um einen Halbsatz ergänzt: «Aber nur wenn du mitkommst.»

«Nach der Wahl vielleicht», wiegelte ich dann meist ab, «vorher kann ich das nicht entscheiden. Vielleicht werde wir ja gebraucht von unseren Leuten.»

«Keiner will euch», sagte sie am Tag nach der Wahl, «also braucht auch dich keiner. Wie sieht’s also aus mit dem Landleben, mein Freund?»

«Na gut, zur Probe», sagte ich, und war mit einem Mal wie beglückt gewesen von dieser bequemen Möglichkeit, die Stadt zu verlassen, auch wenn ich es Ulrike gegenüber so nicht zugegeben hätte. Vielleicht sprach daraus schon die Angst, dass Potsdam schnell in die alte Lethargie zurückfallen könnte, zehrend allein von seinen Schloss- und Wasserkulissen, von dem zweifelhaften Ruhm als preußische Garnisonsstadt. Dann wäre es einmal mehr nichts weiter als ein Paradies für reaktionäre Touristen.

Bücherkisten hauptsächlich hatten wir bisher auf die Ladefläche des Ello gewuchtet, dazu ein bisschen Hausrat. In Zeitungspapier gewickelten Nippes, Steppdecken, Federkissen, zwei Matratzen. Das Übliche eben. Ein wenig Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsutensilien und ein paar Grünpflanzen, der Gemütlichkeit wegen. Es war die Basisausstattung für den eigenen Hausstand.

Nur wegen Ulrike also schleppte ich seit einer Stunde Kartons den Neubauaufgang hinunter. Ulrike, mit der ich kaum noch Zeit verbracht hatte in den letzten Wochen, weil es mir wichtiger gewesen war, dadaistische Plakate in die Stadt zu kleben.

Was für eine Zeitverschwendung, dachte ich und schnippte meine Zigarettenkippe der von Arnd hinterher, und dann dachte ich noch: Ulrike, jetzt hauen wir ab!

Macht’s gut, ihr Trottel!

Das fabelhafte Jahr der Anarchie

to the happy few

April

1

«Isses nicht herrlich, Ändie?», sagte Ulrike, ohne den Blick von den weiten Feldern zu nehmen, die sich rechts der Allee bis an den Horizont dehnten.

Sie hatte ihre Stirn an das Seitenfenster des Ello gelehnt, als müsse sie gekühlt werden. Es waren die ersten Worte, die sie sprach, seit wir südlich von Cottbus von der Autobahn abgefahren waren, um auf einer der ruhigen, wenn auch holprigen Landstraßen Neu Buckow zu erreichen. Für einen Sonntagnachmittag herrschte mäßiger Verkehr. Die Leute, die unterwegs waren, schien es, fuhren alle ihre neuen alten Westautos spazieren.

Ulrike hatte recht, dachte ich, es war wirklich herrlich hier draußen. Die saftig grünen Getreidetriebe, die dicht beieinanderstanden, ließen die Äcker aussehen wie einen endlosen englischen Rasen. Hin und wieder standen ein paar dekorative Rehe darauf herum, und in der Luft kreisten majestätische Greifvögel, die ich als Kind der Stadt leider nicht näher bezeichnen konnte. Waren es Milane? Oder Falken?

«Was sind denn das für Vögel da oben?»

«Weiß ich nicht, Ändie», sagte Ulrike. «Adler, würd ick mal tippen.»

«Adler! Na klar!», kam es höhnisch vom Fahrersitz.

«Mensch, Arnd, das war doch nicht ernst gemeint», sagte ich.

«War es wohl», maulte Ulrike. Dann zog sie einen Schmollmund, aber nur für ein paar wenige Sekunden, bevor sie fortfuhr: «Haste denn ’ne bessere Idee, Bruder?» Jetzt grinste sie schon wieder.

«Geier, liebe Schwester», sagte Arnd, «das waren bestimmt Geier», und Ulrike sagte: «Idiot», und wandte sich wieder dem Seitenfenster zu, an dem die Landschaft vorbeizog, als sei die Niederlausitz ein einziger Golfplatz.

Gleich nachdem wir das Ortsschild von Potsdam hinter uns gelassen hatten, war völlig unerwartet die Sonne hervorgebrochen. Sie schien plötzlich schräg von vorn in die Ello-Fahrerkabine herein, wo Ulrike und ich zusammengezwängt auf dem Beifahrersitz saßen. Für einen Moment kniffen wir die Augen zu, um uns an das viele Licht zu gewöhnen. Arnd, als hätte er den Wetterumschwung geahnt, zog eine Sonnenbrille aus der Innentasche seiner Lederjacke. Ich probierte, durch die Lider zu blinzeln, Ulrike dagegen behielt ihre Augen einfach zu, so als genieße sie die Wärme auf dem Gesicht. Es sah lange aus, als schliefe sie.

Ich weiß nicht, ob es an dem jähen Lichtschlag lag oder der kurzen Blindheit, die auf ihn folgte, doch noch ehe ich wieder mehr erkennen konnte als ein paar Schemen, dachte ich, dass es gelingen könne, jene Sorgen zurückzulassen, mit denen die Menschen hinterm Ortsschild sich plagten. Ich konnte jetzt, die flache Hand über den Augen als Sonnenschutz, nicht mal mehr sagen, welcher Art diese Sorgen waren, dabei hatte ich sie doch bis eben mit den anderen geteilt. Ich wusste nur, dass ich die Sorgen, wie auch immer sie beschaffen waren, ob wichtig oder banal, ob berechtigt oder eingebildet, nicht mitnehmen wollte.

Die Stadt ist ein Hort der Sorgen, dachte ich, während ich noch immer nicht scharf sah, und mir fiel natürlich selbst auf, wie schal diese Überlegung war. Aber sofort fiel mir als Nächstes auch ein, dass die Furcht, nicht originell zu sein oder schlagfertig oder ausreichend ironisch, im Grunde nur eine weitere der Sorgen war, die besser jenseits des Ortsschildes blieben, und deshalb wiederholte ich, um das Thema erst einmal abzuschließen, den schalen Einfall gleich noch ein zweites Mal: Die Stadt ist ein Hort der Sorgen, und wir gehen aufs Land.

Die Sonne war also rausgekommen, und sie hatte die Autobahn zu einem leuchtenden grauen Band gemacht, dem wir nur zu folgen brauchten. Und als wir die schöne Lausitzer Allee entlangfuhren, schien sie immer noch, hing jetzt nur ein wenig tiefer am Himmel, doch die ganze Zeit ließ sie Ulrikes honigblonde Haare funkeln, die heute zu zwei Schnecken aus akkurat geflochtenen Zöpfen gedreht waren.

Schon an der erweiterten Oberschule war Ulrike berühmt gewesen für ihre Haare. Oder besser gesagt: berüchtigt. Die lässigen Mädchen trugen damals, vor fünf, sechs Jahren, toupierte Haare, Nacken und Seiten ausrasiert. Die mehr als lässigen färbten sich die Haare schwarz und ließen sie zu einem Bob schneiden, die Mädchen der Jungen Gemeinde hatten zentimeterlange Igel, die perfekt zu ihren Nickelbrillen passten und zu den Friedensliedern ihrer Wanderklampfen. Nur Ulrike mit ihren strengen Zopffrisuren wirkte an unserer Schule wie aus der Zeit gefallen. Große teutonische Ingenieurskunst stecke hinter diesen perfekten Zöpfen, spottete Arnd damals, und manchmal redete er seine Schwester mit mein deutsches Mädel an, wobei er seine Stimme durch die Nase schnarren ließ. Dabei sah er meist selber aus wie ein frischgeschorener Pimpf, nur fiel ihm der Scheitel bis zum Kinn.

Die beiden Geschwister muteten schon ein bisschen seltsam an, wenn sie gemeinsam durchs Wohngebiet liefen. Ulrike in ihren dezent gemusterten, irgendwie ländlich wirkenden wadenlangen Kleidern, den etwas größeren Arnd an ihrer Seite, in schwarzer Hose, weißem, bis zum obersten Knopf geschlossenem Hemd, mit schwarzen Hosenträgern und Lederjacke. Dazu ihre Frisuren und die blonden Haare, die in der schwärzesten Nacht noch leuchteten. Kein Wunder, dass die Leute über ihre Wertvorstellungen spekulierten und darüber, ob nicht womöglich eine extrem reaktionäre Ideologie hinter dem Aussehen stünde.

Ulrike wies solcherlei Unterstellungen mit großer Verve von sich, Arnd dagegen verneinte stets auf eine Art, die offenließ, ob nicht auch das Gegenteil richtig sein könne. Das hielt ihn im Gespräch, und allein darum ging es ihm.

Während Arnd in der Schule zu einem guten Freund wurde, blieb Ulrike blass. Ich hielt sie für schüchtern und in sich gekehrt und verdächtigte sie, klassische Konzerte zu besuchen. In ihrem Mädchenzimmer schrieb sie vermutlich Tagebuch und las ganze Gebirge von Büchern weg. Arnd und ich lasen zwar auch, doch bei uns waren die Bücher anfangs eher Accessoires gewesen, die man ins Café mitnahm, um sich mit ihnen zu zeigen. Und selbst als später unser Interesse aufrichtig wurde, verloren sie diesen Status nie wieder ganz. Ulrike dagegen las wahrscheinlich still in ihrem Kämmerlein Romane über die Liebe, denn sie war eben nur die ältere Schwester meines Freundes, die antiquierte Frisuren auftrug.

So dachte ich noch immer, als ich sie wiedersah im Oktober 89 an der Humboldt-Universität. Sie stand in der Kassenschlange der Mensa, und ich erkannte sie sofort: die blonden Haare, den dicken, akkurat geflochtenen Zopf, das Kleid unter dem Mantel. Sie hatte sich nicht verändert in den drei Jahren, die ich beim Wehrdienst gewesen war. Ich stellte mein Tablett mit Essen voll, und als ich das nächste Mal zur Kasse sah, war Ulrike verschwunden. Schicksal, dachte ich. Ich war weder traurig noch froh darüber. Eine halbe Stunde später rammte mir jemand im Gedränge der Geschirrrückgabe ein Tablett in den Rücken, während ich gerade die Reste in den Schweinekübel kratzte.

Ich drehte mich um.

«Andreas! Was machst du denn hier?», rief Ulrike, und es hörte sich an, als ob sie sich freue, mich zu sehen.

«Ich studiere jetzt auch», sagte ich.

So nah wie in diesem Moment war ich ihr noch nie gewesen. Ich sah jetzt nur ihr Gesicht, nicht den Zopf, nicht das Kleid, und was ich sah, gefiel mir gut. Ich musste sofort an Arnd denken und was der davon halten würde, und ich sagte: «Schön, dich zu sehen, Ulrike, wirklich.»

«Und was studierst du?», fragte sie. Die Umstehenden fingen schon an zu murren, weil wir den Verkehr aufhielten.

«Deutsch und Geschichte», sagte ich und stellte meinen Teller ab.

Wir gingen ins Operncafé auf der anderen Straßenseite und bestellten Eisbecher und Kaffee, ein Glas Sekt und einen Weinbrand. Ulrike erzählte, dass sie Slawistik studiere, auf Diplom, und sie erzählte von ihrer Wohnung in der Stargarder Straße. Aus dem Fenster könne sie die Gethsemane-Kirche sehen und so habe sie alles mitbekommen, was sich dort in den letzten Wochen abgespielt hatte.

Ich berichtete von meinem eigenen kleinen Zimmer in der Choriner Straße. Wie ich eines Sonntagnachmittags einfach