9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

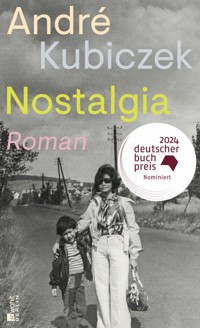

Halle, 1986. René kommt aus den Sommerferien zurück. Noch zwei Semester an der Arbeiter- und Bauernfakultät, dann soll er zum Ökonomiestudium in die Sowjetunion. Auf all das hat René so gar keine Lust. Doch zum Glück zieht auch Rebecca, die Freundin aus Potsdamer Tagen, in die Stadt. Sie werden ein Paar, René lernt ihre Eltern kennen, beide Künstler, die ein Leben führen, das ganz anders ist als das seiner Familie, weniger angepasst und ausschweifender, anarchischer im Auftreten. Rebeccas Einfluss bedeutet für René eine Lebenswende, er ist sogar bereit, seine Studienpläne komplett über den Haufen zu werfen. Doch warum ist Rebecca so melancholisch? Und warum macht sie sich so rar? Als sie René den geheimen Plan ihrer Familie offenbart, bricht für ihn eine Welt zusammen – alles könnte vom einen auf den anderen Tag vorbei sein. Es beginnt eine intensive Zeit zwischen Verdrängen, Jubel und Verzweiflung, zwischen Aufbruch und lähmendem Stillstand – eine Jugendliebe wie ein Vorbeben, das den Umsturz der folgenden Jahre vorwegnimmt. Ein Roman über jugendliche Zerrissenheit und große Geschichte, traurig und lustig zugleich, einfühlsam und mit wunderbarer Leichtigkeit erzählt. Für seinen Roman «Nostalgia» ist André Kubiczek für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 443

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

André Kubiczek

Der perfekte Kuss

Roman

Über dieses Buch

Halle, 1986. René kommt aus den Sommerferien zurück. Noch zwei Semester an der Arbeiter- und Bauernfakultät, dann soll er zum Ökonomiestudium in die Sowjetunion. Auf all das hat René keine richtige Lust. Doch zum Glück zieht auch Rebecca, die Freundin aus Potsdamer Tagen, in die Stadt. Sie werden ein Paar. René soll ihre Eltern kennenlernen, beide Künstler, die ein Leben führen, ganz anders als das seiner Familie, weniger angepasst und ausschweifender. Rebeccas Einfluss lässt allmählich auch René an Dingen zweifeln, die bisher für ihn normal waren. Schließlich ist er sogar bereit, seine Studienpläne über den Haufen zu werfen. Veränderungen liegen ohnehin in der Luft. Doch warum ist Rebecca so schwermütig? Und warum macht sie sich so rar? Alles könnte gut sein, aber dann ist Rebecca einmal mehr verschwunden. Für René beginnt eine Zeit zwischen Hoffen und Verzweifeln, zwischen Euphorie und Verdrängung – eine Jugendliebe wie ein Vorbeben, das den Umsturz der folgenden Jahre vorwegnimmt.

Ein Roman über jugendliche Zerrissenheit und große Geschichte, traurig und lustig zugleich, einfühlsam und mit wunderbarer Leichtigkeit erzählt.

Vita

André Kubiczek, 1969 in Potsdam geboren, studierte Germanistik in Leipzig und Bonn. 2002 erschien sein hochgelobter Debütroman «Junge Talente», 2007 wurde er mit dem Candide-Preis ausgezeichnet. Nach «Skizze eines Sommers» (2016), «ein quicklebendiger Roman, voller Einfühlung, ohne Anbiederung» (FAZ), der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und über den «Der Freitag» schrieb: «Kubiczek gelingt etwas Atemberaubendes», folgte zuletzt «Straße der Jugend» (2020). André Kubiczek lebt als freier Schriftsteller in Berlin.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Giovan Battista D'Achille/Trevillion Images

ISBN 978-3-644-00980-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

It takes strength to be gentle and kind.

THE SMITHS, I KNOW IT’S OVER

I.

1. The Boys Are Back in Town

Als ich Robert nach den großen Ferien wiedersah, traf mich fast der Blitz.

«Alter», rief er, ohne sich mit einer konventionellen Begrüßung aufzuhalten, «warum kommst du so spät?»

Er musste mir aufgelauert haben, denn ich war gerade erst aus dem Fahrstuhl gestiegen in der siebten Etage und hatte meine drei Mitbewohner in 702 begrüßt, denen es gelungen war, unser gemeinsames Zimmer in eine Halde aus Klamotten, technischen Gerätschaften, feinmechanischen Werkzeugen und Unmengen von Lebensmitteln zu verwandeln. All das musste im Laufe des Abends aus ihren Koffern und Reisetaschen gequollen sein, und nun war es also da.

Doch statt das Zeug auf Wandschränke, Regalbretter und Schreibtischschubladen zu verteilen, lagen meine drei Kommilitonen in den Doppelstockbetten und lasen: Volker eine voluminöse Schwarte der Reihe Spannend erzählt, mit einer Karawane im Sonnenuntergang vorne drauf, Bernd die aktuelle Jugend und Technik und Jens eine Broschüre namens The show must go on aus der Reihe nl konkret.

Eine Schrift, wie ich später beim Durchblättern feststellte, die unsere Jugend vor der Zwiegesichtigkeit der westlichen Populärkultur warnte, welche darin bestehe, dem jungen Publikum zwar echte Gefühle vorzugaukeln, mit diesen aber hauptsächlich Geld verdienen zu wollen, wie jeder andere dahergelaufene Fabrikbesitzer, der Autos herstellte oder meinetwegen Haarbürsten.

Das Ganze war vermutlich nicht mal falsch, aber wann immer ich neuerdings den Eindruck hatte, jemand habe nur zur Feder beziehungsweise Schreibmaschine gegriffen, um mich zu belehren, damit ich am Ende seine abgestandenen Weisheiten zu meinen eigenen machte, klappte ich das Buch sofort wieder zu.

Ab diesem neuralgischen Punkt war für mich regelmäßig Schluss. Keine Ahnung, wann das losgegangen war mit diesem Spleen. Ende der Zehnten, würde ich aus der hohlen Hand schätzen, als wir angefangen hatten, freiwillig Bücher zu lesen, Michael und Dirk und ich, ein halbes Jahr vor den Prüfungen zirka.

Nicht, wie es weiterging, wollte ich dann wissen, und ob die schiefe Bahn wieder gerade wurde, auf die einer geraten war. Nicht, wer sich in wen verliebte, falls sich denn wer in jemand anderen verliebte, was aber so gut wie immer vorkam, und – straft mich Lügen! – in den langweiligsten Büchern tummelten sich sogar die meisten Verliebten.

War dieser Punkt erreicht, konnten mich auch gelungene Details nicht mehr überzeugen: Pech gehabt. Das war jetzt eben zur Masche von mir geworden, ein Buch wegzulegen, sobald ich den ersten erhobenen Zeigefinger entdeckte. Nennt es meinetwegen Trotz, aber davon wich ich nur ab, wenn es um quasi dienstliche Lektüre ging, ich meine, wenn wir etwas in Staatsbürgerkunde lesen mussten, wie letztes Jahr dauernd diese Lenin-Sachen, Staat und Revolution und Materialismus und Empiriokritizismus, oder wenn wir einen sozialistischen Entwicklungsroman im Deutschunterricht durchnahmen.

Dann schob ich die Lektüre zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf, aber ich las die Bücher letztendlich doch. Es sei denn, ich fand irgendwo eine brauchbare Zusammenfassung. Dann las ich natürlich lieber die.

Aber ich schweife ab.

Es war nicht zu übersehen: In unserem Wohnheimzimmer hatte das Chaos des Ankommens die Herrschaft übernommen, über welchem wiederum ein komischer Geruch lag: eine Mischung aus dem Wofalor-Duft der frisch gewaschenen Sachen von zu Hause und dem Odeur von Jens’ Thüringer Wurstwarenspezialitäten, die als monumentales Paket in Wachspapier auf unserem Gemeinschaftstisch in der Zimmermitte thronten, direkt unter der leise surrenden Neonröhre, und darauf warteten, endlich in kühlere Gefilde fortgeschafft zu werden, sprich: in den Kühlschrank der Etagenküche.

Ich hatte meine Reisetasche auf ein noch freies Stück des roten Linoleumbodens fallen lassen und wollte eben meinen Recorder auf das Wandbord überm Schreibtisch stellen, hinten rechts am Fenster, unter dem in der Tiefe die Wilde Saale floss, als es heftig klopfte und, ohne dass einer von uns «Herein!» gesagt hatte, sofort die Tür aufging.

Vorsichtig, würde ich behaupten. Zögerlich geradezu angesichts des forschen Klopfens zuvor.

«Alter», rief Robert also, ohne ein bourgeoises Guten Abend vorauszuschicken. «Warum kommst du so spät?»

Er stand im schwach beleuchteten Wohnheimflur und grinste schief, fast ein bisschen verlegen, aber mal ehrlich: Er hatte wirklich allen Grund, unsicher zu sein, so wie er hier vor mir stand.

Ich war überrumpelt von seiner Erscheinung, und vor lauter Erstaunen fiel mir keine sinnvolle oder ironische Entgegnung ein, und weil ich selber merkte, wie mir gerade die Spucke wegblieb, sagte ich lieber nichts und schlug nur wie ein Roboter in Roberts Hand ein, die er mir entgegenstreckte. Bei ähnlicher Gelegenheit, das fürs Protokoll, hatten wir uns früher durchaus umarmt.

Volker dagegen ließ sein Buch sinken, und über den Stahlrahmen seiner Kastenbrille hinweg, die linke Augenbraue hochgezogen, rief er, und es klang beinahe empört: «Junge, was ist denn mit dir passiert?»

Ehrlich?

Besser hätte ich es in diesem Moment auch nicht ausdrücken können. Und eines ist sicher: Es musste eine Menge passieren, damit ein Mathe-Physik-Heini wie Volker einen Mädchenschwarm wie Robert dermaßen schräg von der Seite anquatschte. Das gesamte letzte Schuljahr hatten sie vielleicht dreißig Worte gewechselt, und das ging dann so:

«Ist René da?»

«Nein.»

«Sag ihm, er soll hochkommen, wenn er zurück ist!»

«Mach die Tür zu, Mensch!»

«Wer redet denn mit dir, du Vogel?», kam es nun von Robert wie aus der Pistole geschossen, und er klang giftig und richtig aggressiv, was normalerweise gar nicht seine Art war und ihm nicht sonderlich gut stand, wie ich merkte. Wahrscheinlich hatte er die Frage heute einfach schon zu oft gehört.

Allerdings durchaus nicht von jedem.

Ich zum Beispiel harrte noch meiner Chance, sie zu stellen. Im Moment aber – das sah ich ein – war es ungünstig.

Damit sein Groll nicht weiter wuchs, legte ich schnell meinen Recorder aufs Bett und sagte zu Robert: «Lass uns eine rauchen!»

Der Fahrstuhlvorraum war einer von zwei Orten auf jeder Etage, wo Rauchen erlaubt war. Der andere war der Gemeinschaftsbalkon hinterm Fernsehraum, der sich über die komplette Hochhausbreite zog und von dem aus man die Silhouette der Stadt sah, wie sie am Horizont mit dem Himmel verschmolz. Die Stadt bestand ja aus einer Fülle von alten und neueren Ruinen: die Trümmer des Zentrums links, rechter Hand die gestapelten Module von Halle Neustadt, Ha-Neu, wie die Einheimischen es abkürzten. Blutrot das alles, wenn die Sonne an klaren Tagen unterging.

Ich holte die Club-Schachtel aus meiner Lederjacke und hielt sie Robert hin.

Robert sagte: «Lass uns in die Bierstube gehen. Ist doch so was wie unser Einjähriges heute.»

«Und Günter?», fragte ich. «Nehmen wir den mit?»

Günter war mein anderer Freund hier im Internat. Zu Hause wäre das unmöglich gewesen, denn dort hätte er als Angehöriger einer verfeindeten Jugendbewegung gegolten, was man ihm ansah, zwanzigtausend Meilen gegen das Licht.

Er hatte lange glatte Haare, die ihm hinten über die Schultern hingen und vorne bis auf die Brust. Er liebte Schlauchhosen, die seine Streichholzbeine schön zur Geltung brachten, und seine schwarzen aus Leder waren die schlimmsten.

Ich wollte nicht wissen, wie es roch, wenn er sie nach einem langen Abend in der Bergschenke abstreifte, um ins Bett zu fallen wie ein Stein. Günter behauptete, ganz normal beziehungsweise gar nicht, und dass Hosen aus Leder sowieso viel gesünder seien und natürlicher als alle anderen, weil sie schließlich selbst von etwas Lebendigem abstammten. Und dass die winzigen Poren darin, die man nur durchs Mikroskop sah, sogar besonders viel Luft an seine Beine ließen.

Seit er angetrunken, aber durchaus im Ernst behauptet hatte, Schweine, ursprüngliche Erzeuger des Leders, würden schließlich auch nicht schwitzen, war ich aus dem ewigen Palaver um sein Hosenklima ausgestiegen. Diese Diskussion fochten Robert und er seitdem unter sich aus.

Günters Jeansjacke passte zu seinen Schlauchhosen wie die Faust aufs Auge. Sie war zugepflastert mit Nieten und Aufnähern von Heavy-Metal-Bands, und selbst ein Eisernes Kreuz war da mal drauf gewesen, wie der Sänger von Motörhead eines trug, aber nur einen Tag lang, in seiner alten Schule in einem Kaff im Bezirk Cottbus.

Noch vor der ersten großen Pause war er zum Direktor bestellt worden, um dann am Nachmittag eine Stellungnahme zu schreiben, in der er beteuerte, dass er, anders als seine Frisur und die Klamotten es vielleicht vermuten ließen, keineswegs den sozialistischen Pfad verlassen habe und erst recht nicht irgendwelche revanchistischen Gedanken hege. Lediglich aus jugendlicher Unreife und Geltungssucht habe er das Kreuz auf seine Jacke genäht, und aufgestachelt worden dazu sei er von einem feindlich-negativen Jugendlichen von woanders.

Im Anschluss hatte Günter sich zwei Wochen lang die Matte mit Wasser zum Scheitel gekämmt, und die Schule, froh, einen der Besten des Jahrgangs nicht an die westliche Dekadenz verloren zu haben, glaubte nur allzu gerne an den erfundenen Jugendlichen von außerhalb und vergaß den Vorfall.

Bei uns zu Hause in Potsdam dagegen war Heavy Metal praktisch tot, und wollte man einen der Anhänger in freier Wildbahn begutachten, musste man schon eines der umliegenden Dörfer aufsuchen, Werder, Ferch oder Caputh, wohin sie sich zurückgezogen hatten. Alle Jubeljahre brachen ein paar von ihnen nach Potsdam auf, um in unserer Fußgängerzone, dem sogenannten Boulevard, Unruhe zu stiften mit ihrem Rudelverhalten und angestarrt zu werden von den empörten Stadtbewohnern.

Leider starben nicht alle fiesen Jugendgruppierungen aus. Manchmal kamen neue hinzu, wie diese Kahlgeschorenen in letzter Zeit. Sie trugen sogenannte Bomberjacken, aufgeplusterte Blousons mit Fledermausärmeln, dazu hochgekrempelte Jeans und Schnürstiefel der Bundeswehr, die ihnen Oma und Opa aus dem Westen mitgebracht hatten. Nicht mal bei dreißig Grad im Schatten zogen sie das hässliche Zeug aus, denn ansonsten hätte sie keiner wiedererkannt.

Sie tauchten neuerdings im Orion auf und lockten dann nach und nach andere ihrer Abart an wie ein Komposthaufen die Kartoffel- und Eierschalen. Ein paar von denen kannte ich. Als sie noch Depeche-Mode-Fans gewesen waren, hatte ich einige davon sogar gegrüßt.

Günter dagegen las Bücher, und zwar richtig viele. Fantastische Abenteuer und utopische Geschichten, Stanisław Lem, die Brüder Strugatzki und solche Sachen.

Ohne verabredet zu sein, trafen wir uns manchmal im Fahrstuhlvorraum, saßen dann stundenlang nebeneinander in den bequemen Fernsehraumsesseln, die Füße auf den Heizungskörpern, und starrten in unsere Bücherschwarten. Um uns herum tobte das Internatsleben, aber wir bekamen nur nebenbei mit, wie unser Hochhaus atmete, wie es bebte, wie sich alles bewegte. Wie die Fahrstühle vorbeifuhren und hielten und Kommilitonen ausspuckten und weiterfuhren. Wie Zimmertüren auf- und zugingen, wie Stimmen zu klingen begannen, sich in Dialogen vereinten, lauter wurden, manchmal in Streit gerieten und wieder verstummten. Wie aus der Küche das Klappern von Töpfen und Geschirr drang, wie es nachmittags nach frisch aufgebrühtem Kaffee zu riechen begann und gegen Abend nach gebratenen Zwiebeln. Wie jemand Gitarre spielte im Vorraum einer anderen Etage und dazu sang, wie irgendwo Radionachrichten liefen.

Nur für eine gelegentliche Zigarettenpause klappten wir unsere Bücher zu. Aber auch dann redeten wir nicht viel, denn unsere Gedanken klebten noch immer in den soeben verlassenen Welten. Eine sterile Raumstation am Ende des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Ein brütend heißer Strand unter nordafrikanischer Sonne. Wir wollten das magische Band zwischen uns und den Wörtern nicht durch profanes Gerede zerschneiden.

Kommilitonen, die in den Vorraum kamen, warfen uns mitleidige Blicke zu, weil wir die kostbare Selbststudienzeit mit weltfremden Lektüren verschwendeten, statt uns auf den Unterricht des nächsten Tages vorzubereiten.

Meist war es Robert, der diese gemeinsamen Nachmittage mit Günter beendete. Er wohnte eine Etage höher und kam gegen siebzehn Uhr das erste Mal die Treppe runter. Wenn er uns dann lesen sah, schlich er vorsichtig, fast auf Zehenspitzen, zurück. Eine halbe Stunde später wiederholte sich der Auftritt, der Abgang allerdings fiel etwas lauter aus. Natürlich hatten wir ihn auch diesmal aus den Augenwinkeln erkannt, unsere Köpfe aber wandten wir erst gegen sechs in seine Richtung, wenn er das dritte oder vierte Mal in die achte Etage zurückstapfte, richtig laut schon und so, dass man seinen Ärger aus den festen Schritten heraushören konnte.

Dann klappten wir die Bücher zu, winkten ihn heran, und Robert, der uns keinen Moment aus den Augen gelassen hatte, machte sofort kehrt. Er zündete sich eine Zigarette an und setzte ein Grinsen auf, und sogar wir waren jetzt froh, dass Schluss war mit der Leserei, denn von dem Buchstabensalat über Stunden brannten uns die Augen, und wir freuten uns, zurück in der richtigen Welt zu sein, die ein Abendbrot für uns bereithielt samt einem kalten Bier, sei es eine Pizza im Schwager oder bei schönem Wetter eine Bratwurst in der Bergschenke.

«Was ist denn nun?», fragte ich.

«Entschuldige, was hast du gesagt?», fragte Robert, abgelenkt vom Fahrstuhlvorraum, wo ordentlich Remmidemmi herrschte. Die halbe Etage saß da beisammen, und alle rauchten sie und tranken. Sie schrien durcheinander und lachten. Es klirrten die Flaschen, und der Recorder plärrte: «Wann ist ein Mann ein Mann?» Es war genau wie vor einem Jahr, nur dass sie heute ihr Wiedersehen feierten und nicht das Kennenlernen, und es war das letzte Mal.

Nach den nächsten großen Ferien würden sich ihre Wege zerstreuen, unsere Wege, muss es heißen, in den Pusztas und Pampas der sozialistischen Bruderländer, wo wir dann die seltsamsten Dinge studieren würden, so wie ich «Organisation der materiell-technischen Basis» in Moskau oder Günter Bierbrauerei in der CˇSSR.

Roberts Studienfach klang dagegen fast normal: Marxismus/Leninismus in Rostow am Don. Dahinter verbarg sich wahrscheinlich wirklich nicht mehr als das: Marxismus/Leninismus in Rostow am Don. Eine Art Philosophiestudium, hatte er mir erklärt, ohne die ganze Philosophie. Das heißt, ohne die sogenannte bürgerliche Philosophie beziehungsweise mit der bürgerlichen Philosophie höchstens am Rande beziehungsweise als ideologischem Gegner oder als geistigem Vorläufer unserer heutigen sogenannten wissenschaftlich-materialistischen Weltanschauung. Denn wie wir aus dem Staatsbürgerkundeunterricht wussten, basierte die marxsche Dialektik auf jener von Hegel, und der Leninismus wiederum wäre undenkbar ohne die Erkenntnisse von Karl Marx und seinem Freund Engels, der die Chose obendrein finanziert hatte.

War Robert nach fünf Jahren fertig mit M/L in Rostow am Don, konnte er universell eingesetzt werden. Noch in der kleinsten Klitsche im letzten Kaff gab es jemanden, der hauptamtlich den Werktätigen Marxismus/Leninismus beibrachte, ob sie’s wollten oder nicht, damit sie bloß nicht vergaßen, woher sie stammten (Klasse) und wohin das hier eines Tages alles führte (Kommunismus).

«Ob wir Günter in die Bierstube mitnehmen sollen, hab ich gefragt.»

Ein paar Mädchen saßen ebenfalls in unserem Vorraum, und so wie es schepperte und hallte im offenen Treppenhaus, mussten die Leute auf den anderen Etagen in ähnlicher Weise zugange sein. Aber Herr Breuer, Chef der Erzieher unseres Wohnheims, stellte sich vermutlich tot in seinem Kabuff im Erdgeschoss, denn wenn man keine Feinde sah, die gegen Disziplin und die Hausordnung verstießen, dann musste man auch nirgends hin zum Kämpfen und Bestrafen.

«Ich hab Günter noch gar nicht gesehen», sagte Robert.

«Weil du dich die ganze Zeit versteckt hast vor ihm?» Ich musste grinsen.

«Fang du nicht auch an», sagte Robert, und er tat mir fast ein bisschen leid, wie er vor mir stand mit seinen hängenden Schultern.

«Wer schön sein will, muss leiden.»

Ich wollte das nicht sagen, aber es rutschte mir raus. So abgedroschen der Spruch war, so nahe lag es, ihn heute anzubringen. Dabei hatte Robert garantiert bereits ein paar Ehrenrunden in seinem Spießrutenlauf heute Abend gedreht.

Ein anderer ausgelutschter Satz lautete: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber wenigstens den verkniff ich mir jetzt doch.

Wobei: Was hieß schon «Schaden» in seinem Fall?

«Wahrscheinlich ist Günter drüben in Haus I», sagte Robert.

«Bei Iris, meinst du?»

«Ja.»

Unser Hochhaus mit seinen zwölf Etagen war eines von vier gleichen hier am Weinbergweg, fast an der Stadtgrenze von Halle und nur einen Katzensprung von der Heide entfernt, wo es nichts weiter gab als Sand und Erika, dieses Wüstenkraut, und sie standen in lockerer Gruppe um den Flachbau der Mensa. In Haus I und II wohnten reguläre Studenten der Universität, in den Häusern III und IV lebten wir, die Aspiranten fürs Auslandsstudium.

Keine Ahnung, ob überhaupt vorgesehen war, dass sich Bewohner der Häuser I und II mit solchen aus III und IV paarten, ich meine, dass sie sich in romantischer Absicht zusammentaten. Oder ob es nicht womöglich verboten war, weil derartige Liebeleien die volkswirtschaftlich wichtigeren Auslandskader von ihrer Mission ablenkten. Aber diese Dinge passierten nun mal trotz offizieller Direktiven und moralischer Imperative, und so hatte sich ziemlich genau vor einem Jahr Iris aus Haus I in Robert aus unserer Nummer IV verguckt.

Iris wollte Lehrerin werden, stammte aus der Schnapsstadt Nordhausen, und erstaunlich lange war es mit den beiden gut gegangen, was wohl vor allem an ihren hervorragenden Fähigkeiten im sogenannten praktischen Liebeshandwerk lag. Dennoch war im Frühjahr Schluss gewesen, und im Juni schließlich war Iris mit dem stolzen Günter an der Hand aufgetaucht.

Dabei passten diese beiden erst recht nicht zusammen, rein vom Äußerlichen, vom Stil her, denn Iris trug rosa Steghosen und Pumps mit Zierschleife, die sie mit hellen, asymmetrischen Pullovern kombinierte, und wenn die Tage kühler wurden, wickelte sie sich eine lila gefärbte Windel um den Hals.

Aber was sollte es: Wenn die beiden glücklich waren, dann war doch allen geholfen! Also: allen beiden.

Iris zu haben, machte Günter ausgeglichener. Wie es umgekehrt war, wusste ich nicht. Noch ausgeglichener, musste es in Günters Fall heißen, denn er war der einzige meiner Freunde, Jungs und Mädchen zusammengezählt, der zum Optimismus neigte.

Ich hatte ihn in einer seiner schwärzesten Stunden kennengelernt, allein in einer Kneipe und betrunken und ganz grün vor Einsamkeit, aber seit jener Nacht im November war es stets bergauf gegangen mit seiner Laune, bis er eines Tages auf einer Art Plateau der inneren Zufriedenheit ankam. Von dort war er nicht wieder herabgestiegen in die Niederungen schlechter Laune und chronischen Missmuts, durch die wir anderen täglich strauchelten.

Eine Weile dachte ich sogar, er sei der einzige meiner Freunde, der nicht gelegentlich zur Melancholie neigte, so wie die meisten Jugendlichen ja eher nicht zur Melancholie neigten, was man im Grunde nur begrüßen konnte.

Denn aus Jugendlichen wurden Erwachsene, die Verantwortung übernehmen mussten, weil die bis dato Erwachsenen natürlich ebenfalls älter wurden und auf einmal Rentner waren und die ehemaligen Jugendlichen plötzlich in den Sesseln der ehemaligen Erwachsenen saßen beziehungsweise in deren Fußstapfen feststeckten, ob sie wollten oder nicht, und jetzt das tun mussten, was vorher die anderen getan hatten, die sich mittlerweile im Feierabendheim ausruhten und auf ihr Ende warteten.

Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein Land voller Melancholiker funktionieren sollte, mit melancholischen Bauern auf den Feldern und melancholischen Bauarbeitern auf den Baustellen unseres Wohnungsbauprogramms: Ein solches Land war wahrscheinlich dem Untergang geweiht, und alle würden das gut finden, weil ja alle melancholisch waren. Aber ich merkte ziemlich schnell, dass mein Verdacht, was Günter betraf, nicht stimmte.

Ein paar Indizien wiesen sogar eindeutig in die andere Richtung: Dieses stundenlange sinnlose Lesen im Fahrstuhlvorraum zum Beispiel oder die ellenlangen selbst geschriebenen Songtexte auf Englisch, die er stapelweise in der Schublade seines Schreibtisches bunkerte.

Ehrlich: Niemand, der normal war, machte so was.

Warum sollte man denn sonst Lieder schreiben, wenn nicht aus Melancholie?

Es sei denn, man war von Anfang an in die zwielichtigen Aktivitäten der Populärkultur des Westens eingebunden, sprich: ein Heuchler.

Günter war nämlich des Weiteren Mitglied unserer Band Dead Deer Rampage, wobei eher andersrum ein Schuh draus wird: Robert und ich waren Mitglieder seiner Band. Denn Günter war der Sänger und Gitarrist, von ihm stammten die Texte und die Musik, und er sagte uns, wie wir unsere Instrumente richtig halten mussten, damit es nicht wehtat beim Spielen, und wann wir was in welcher Geschwindigkeit darauf machen sollten.

Auf diese Weise war unser bislang einziger Song entstanden. Er hieß The Tramp und war siebzehn Minuten lang, wie eine ausgewachsene Maxi-Single. Er handelte nicht von Charlie Chaplin, wie mancher annahm, und wenn wir einen weiteren dieser Riemen für die B-Seite zustande brachten, hatten wir im Prinzip genug Material für unsere erste Mini-LP beisammen.

«Gehen wir rüber in Haus I und holen Günter ab oder nicht?», fragte ich.

Wir hatten uns Zigaretten angezündet, lehnten an den Flurwänden und lauschten seit einer Weile wortlos dem Treiben unserer Kommilitonen im Fahrstuhlvorraum.

«Spinnst du, Alter?» Robert guckte empört.

«Und warum sind wir dann nicht längst schon in die Bierstube?»

«Das frag ich mich auch», sagte Robert und stieß sich von der Wand ab. «Ich warte übrigens seit Stunden auf dich! Warum warst du denn nicht im Zug, mit dem wir sonst immer fahren?»

«Hab verschlafen», sagte ich.

Aber das war gelogen.

Stattdessen hatte ich gewartet und gewartet, aber der Anruf war einfach nicht gekommen. Als es zu spät geworden war für einen letzten Schimmer Hoffnung, hatte ich mein Gepäck geschnappt und war zur Bushaltestelle aufgebrochen. Gerade noch so hatte ich in Schönefeld den D 557 gekriegt, der kurz nach halb zehn am Hauptbahnhof Halle eintraf.

Ich war froh, dass niemand mitfuhr, den ich kannte. Niemand, der mich fragen konnte, wie meine Ferien gewesen waren. Was ich den Sommer über getan hatte.

Denn was hätte ich antworten sollen?

Die Wahrheit?

Die öde, deprimierende Wahrheit?

2. Long Hot Summer

Erst Mitte Juli wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Da hatte ich schon zwei Wochen meiner kostbaren Sommerferien verplempert, mit Warten und mit Bangen, mit Hoffen und mit Zweifeln, als wäre mein komplettes Leben zu einem degoutanten Schlager aus dem Krug zum grünen Kranze geworden.

Anzeichen freilich hatte es viel früher gegeben, und ich war zu wenig mit dem Klammerbeutel gepudert, um sie nicht zu erkennen. Doch weil der Mensch von Natur aus zum Verdrängen neigt und zum Beschönigen, zwei Komponenten, aus denen dieses Zuckerwatteding namens Hoffnung im Grunde besteht, hatte es diese Zeit gebraucht, bis ich mir endlich eingestand, dass hier etwas ziemlich faul war im Staate Dänemark.

Was heißt Dänemark?

Zwischen mir und Rebecca, meine ich.

Bis ich endlich zugeben musste, dass in meinem Privatleben die Praxis genauso der Theorie hinterherhinkte wie überall sonst in der Gesellschaft auch. Was den Kommunismus betraf, die Planerfüllung. Was weiß ich.

Denn theoretisch waren wir ein Paar, Rebecca und ich.

Aber praktisch?

Wir hatten regelrecht beschlossen, eines zu sein, am Tag der Zeugnisausgabe war das passiert, im D-Zug nach Berlin, und in sogenanntem gegenseitigen Einvernehmen.

Sie hatte überraschend gesagt: Ja, ich will auch, nachdem ich ihr am Vorabend so was wie meine Liebe gestanden hatte, natürlich indirekt und vorsichtshalber streng verklausuliert. Kurz hinter Bitterfeld jedenfalls hatten wir die neue Qualität unserer Verbindung mit einem Kuss besiegelt, der bis Schönefeld gedauert hatte, wo wir umsteigen mussten auf unseren Wegen nach Potsdam, Rebecca in ihre Villa am Heiligen See, ich in die Neubauwohnung Am Stern.

Bis zu diesem Tag war unsere Beziehung rein platonisch gewesen, mit harmlosem Anfassen ab und zu, mit Kuss zur Begrüßung und zum Abschied. Und manchmal mit Kuss einfach so und durchaus länger oder mit Zunge. Wie in den gehobenen französischen Schwarz-Weiß-Streifen, die gelegentlich im Filmmuseum an der Wilhelm-Külz-Straße liefen.

Küssen um seiner selbst willen!

Als antibourgeoiser Affront!

Zweimal hatte ich in Rebeccas Bett geschlafen, jeweils mit triftigem Grund: Im Sommer war ich nicht mehr imstande gewesen, zur Haltestelle zu laufen wegen des ganzen Muskatellers in meiner Blutbahn. Im Herbst dann hatte ich in ihrem Bademantel gesteckt, weil meine Klamotten auf der Leine hingen zum Trocknen, ein erbärmlicher Zustand, in dem ich schlecht noch nach der letzten Straßenbahn hatte rennen können.

In der letzten Schulwoche, Ende Juni, war Rebecca nach Halle gekommen, um ihre Tante zu besuchen. Bei ihr wollte sie wohnen, wenn im September ihr Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein begann. Und weil sie schon mal in der Stadt war, hatte sie in einem Abwasch gleich noch mich aufgesucht draußen am Weinbergweg.

Wir waren an der Saale spazieren gegangen, und abends hatten wir ihre Zulassung zur Burg gefeiert, oben in der Bergschenke. Ich hatte vom Sekt zum Anstoßen einen weichen Keks gekriegt und gefragt, ob wir nicht doch mehr sein könnten als Bruder und Schwester, wie wir es ursprünglich mal ausgemacht hatten, ein bisschen blau schon auf der Party ihrer Eltern, am Tag von Live Aid.

Ich weiß nicht mehr, was genau ich in der Bergschenke sagte. Ich erinnere mich aber, dass sich Rebecca sofort lustig zu machen begann über mich, mit diesem ihr eigenen milden Spott, der einen traf wie die Stiche von kleinen, ganz dünnen, aber dennoch sehr zahlreichen Nadeln.

Sowieso lag da oft ein ironischer Ton unter vielem, was sie sagte, und sie gab ihn erst auf, wenn man darauf beharrte, ein ernstes Gespräch führen zu wollen. Aber selbst dann nie sofort. Mindestens zweimal musste man darum bitten, bis sie ihn schließlich abschaltete.

Ich konnte nicht mal mehr sagen, welches ihr normales Sprechen war: das ironische oder das, welches mir ungefiltert vorkam und natürlich.

Die Ferien also begannen, und ich saß allein in meinem alten Kinderzimmer herum, wie schon letztes Jahr um dieselbe Zeit, als mein Vater in die Schweiz gefahren war.

Und wie vorletztes.

Im vorvorletzten, 1983, als mein Lieblingslied Pale Shelter gewesen war, hatten sich noch andere um meine Freizeitgestaltung gekümmert. Kein Wunder, dass ich im Ferienlager gelandet war, wie all die Jahre zuvor. Aber anders als sonst kriegte ich 1983 ein Mädchen ab, und als sich herausstellte, dass es zu Hause nur zwei Straßenbahnstationen entfernt wohnte, hatten wir auch danach jeden Tag zusammen verbracht.

Sie war mein Grund gewesen rauszugehen. Sie hatte mich abgelenkt von meiner Mutter, die drinnen lag, im Wohnzimmer. Das Mädchen hatte mir den Sommer gerettet, ohne es zu wissen, und vielleicht sogar den Rest vom Jahr. Bis es dunkel wurde, drückten wir uns auf der Straße rum, weil ich sie nicht nach oben mitnehmen wollte und sie mich nicht mitbringen durfte. Ich versuchte, an das Mädchen zu denken, aber mir fiel lediglich ein, dass sie Grübchen gehabt hatte, und als Nächstes bereits, dass ich noch keinen Walkman besessen hatte, damals, 1983.

Wie hatte ich so bloß leben können?

Als ich merkte, dass ich im falschen Alter war, um mich schon dauernd in Erinnerungen zu wälzen, statt mir im richtigen Leben ein paar ordentliche Erlebnisse zu organisieren, hörte ich auf mit meiner sentimentalen Rückschau.

Denn das Leben von heute mit seinen Begebenheiten und Abenteuern war ja nichts anderes als die Erinnerung von morgen. Und wenn das Leben von heute lasch und öde war, dann würden es auch die Erinnerungen daran in der Zukunft sein.

Ich notierte diesen Gedanken in meinen Taschenkalender, selbst auf die Gefahr hin, dass andere Leute vor mir diesen nicht sonderlich originellen Einfall gehabt hatten. Aber Hauptsache war ja, dass sie nicht Michael hießen und Dirk.

Schon am nächsten Tag – der Kalender zeigte den 14. Juli an, einen Montag – beschloss ich, mich auf die Socken zu machen.

Eine frische Woche brach an, was meinem Tatendrang nur zugutekommen konnte. Ich warf mich in meine schwarzen Klamotten, stieg in die antiken Arbeitsschuhe – das Einzige, was mir von meinem toten Opa geblieben war –, und dann präparierte ich vor dem Badezimmerspiegel meine Haare. Ich benötigte für die Prozedur viel weniger Zeit als vor einem Jahr, was vielleicht daran lag, dass mich heute niemand zur Eile ermahnte.

Früher hatte mein Vater diese Aufgabe übernommen, egal, ob es einen Grund gab, mich zu scheuchen, oder nicht. Aus Prinzip, und weil er als Erziehungsberechtigter mich ab und zu eben auch erziehen musste.

Warum dann nicht zu Katzenwäsche und Hektik?

Wobei er es eher Pünktlichkeit genannt hätte oder Rücksichtnahme, vielleicht noch rationelles Handeln.

Jedenfalls kam immer, wenn die Badezimmertür hinter mir zuging, mein Vater nach zwei Minuten, fing an zu klopfen und fragte, wie lange ich denn noch brauche. Er glich darin diesem pawlowschen Hund, dem nach einer Weile ganz von selber die Spucke aus dem Mund lief, sobald der Forscher ihm die Zitrone zeigte.

Und wie der pawlowsche Hund aufs Sabbern war das pädagogische Verantwortungsbewusstsein meines Vaters auf das Zuklappgeräusch der Badezimmertür konditioniert.

Besser gesagt: konditioniert gewesen.

Denn seit ich aus Halle zurück war, wohnte ich praktisch alleine in den dreieinhalb Zimmern der Grotrianstraße, die uns in grauer Vorzeit als Familie zugeteilt worden waren: Vater, Mutter, Kind, von der Wohnraumlenkung oder wie das hieß.

Ich wusste nicht, ob das legal war und ob überhaupt noch jemand vorbeikam, wenn ich im Internat war. Der Staub stand hoch, es war relativ aufgeräumt und der Kühlschrank so gut wie leer. Alles Indizien, dass mein Vater endgültig zu seiner Zweitfrau gezogen war, die ein paar Hundert Meter weiter wohnte hier Am Stern, in der zwölften Etage des östlichen der beiden Keplerplatz-Hochhäuser.

Von dort hatte man einen großartigen Blick auf die Welt. Anders als ich in der ersten Etage der Grotrianstraße: Hier unten schien die Sonne ungefähr so häufig wie in einem Sisters-of-Mercy-Song.

Keine Ahnung, wie sie es praktisch handhabten dort oben in ihrem Hochhaus, zu viert, wie sie die Zimmer aufgeteilt hatten und ob sie sich nicht ständig gegenseitig auf den Füßen standen, denn die neue Gattin meines Vaters besaß ihrerseits zwei Töchter, eine niedliche kleine namens Fritzi und eine im selben Alter wie ich, die Victoria hieß, und vor zirka einem Jahr – glaubt es oder nicht – war ich unsterblich verliebt gewesen in diese Victoria.

Aber das ist eine andere Geschichte, die lange vor dieser hier spielte, die gerade erst beginnt, aus einer beinahe verblichenen Zeit, als nicht im Traum daran zu denken war, dass das Würfelspiel des Zufalls uns dereinst zu Stiefgeschwistern machen würde.

Seit ich zurück in Potsdam war wegen der Ferien, hatte ich meinen Vater und seine Frau nur einmal am Keplerplatz besucht. Ich wollte mein Zeugnis zeigen und gleichzeitig etwas Geld einsammeln, um meinen ausgehungerten Kühlschrank aufzupäppeln.

Victoria und ihre Schwester waren am selben Vormittag zu ihrer Großmutter gereist, was ich in Fritzis Fall fast ein wenig bedauerte, denn seltsamerweise mochte ich es, wenn sie mich freiheraus als ihren Bruder bezeichnete, obwohl mir dieser Sekundärfamilienkram ansonsten ziemlich auf die Ketten ging.

Dass alles in Ordnung war zwischen meinem Vater und seiner Frau, merkte man auf den ersten Blick. Alle Fenster waren weit offen, und es wehten die leisen Geräusche des Sommerabends herein, begleitet von einer gelegentlichen Brise. Auf dem Sofatisch standen zwei Gläser Rotwein, ohne spießige Untersetzer, und daneben sah ich zwei Bücher, die wohl wegen meines Klingelns abgelegt worden waren.

Ich ließ mir gleichfalls ein Glas Cabernet einschenken, ich rauchte mit Victorias Mutter eine Zigarette am offenen Wohnzimmerfenster, und vor allem war ich erleichtert, dass die ganzen Verwirrnisse und Kabalen des letzten Jahres zu diesem Feierabendidyll geführt hatten.

Bevor es dunkel geworden war, ließ ich mir ein paar Essenssachen einpacken und war schon wieder unten auf dem Keplerplatz, um noch eine Runde durch mein altes Wohngebiet zu drehen.

Eine komplette Woche war seit diesem Besuch vergangen, und meine Laune lag im Keller. Nicht ein Zeichen hatte ich von Rebecca in diesen sieben Tagen empfangen, kein einziges, und dabei tat ich nichts anderes, als genau darauf zu warten: auf ein Zeichen von ihr.

Auf irgendeines.

Ich wartete mir quasi die Seele aus dem Leib, und es kann sein, dass ich es damit ein bisschen übertrieb, denn kaum war ich am Mittwochmorgen aufgewacht, begann ich obendrein zu zweifeln.

Nicht etwa an Rebecca, sondern an meinem Erinnerungsvermögen. Wieder und wieder hievte ich mir die Szene aus dem Zug ins Gedächtnis, dieses Gespräch zwischen uns, das so eine unerwartete Wendung für mich genommen hatte. Jede Version klang ein wenig anders als die vorherige, und plötzlich tauchten Wörter in diesem Dialog auf, die dort niemals gefallen sein konnten. Mit jeder Version wurde das Gespräch länger, und es wurde lauter, und es glich recht schnell einem Scharmützel zwischen uns statt dem Auftakt zu einer Liebesverabredung, der es doch eigentlich gewesen war.

Oder war es das gar nicht?

Als ich irgendwann merkte, dass bis auf die Namen der Sprecher alles an diesem Dialog erfunden war und ins Absurde übertrieben, kehrte ich zu einer Version zurück, die ich für die Ausgangsversion hielt, für das Original. Aber selbst die klang auf einmal unecht und gestelzt.

Jetzt zweifelte ich nicht mehr nur an den Worten selbst, sondern an meiner Interpretation, an meiner Fähigkeit, sie zu deuten, wobei von großem Nachteil war, dass es durch meine vorangegangenen Grübeleien so etwas wie einen originalen Wortlaut überhaupt nicht mehr gab.

«Was man kaut, wird zu Brei», fiel mir mein Lieblingsaphorismus ein, ein immer gültiger Spruch von kristalliner Wahr- und Weisheit, den ich den Mädchen meiner Klasse ins Poesiealbum schrieb, wenn sie mich um einen Eintrag baten. Und eines könnt ihr mir glauben: Ich tat den gesamten Mittwoch nichts anderes, als in Gedanken mein Verhältnis zu Rebecca zu zerkauen.

Am Abend hatte ich das entsprechende Ergebnis: einen riesigen Brei, der sofort mehr wurde, wenn sich mein Gedankenapparat, ohne dass ich es selber wollte, wieder in Gang setzte, um von vorne loszulegen.

Es war wie in dem Märchen, wo es auf einmal so viel Brei gegeben hatte, dass er zwecks Platzmangel unter der Kinderzimmertür hindurchmusste und als Nächstes aus den Fensterritzen quoll, sich anschließend zum Keplerplatz vorarbeitete, an der Neuendorfer auf die Schnellstraße abbog und am frühen Morgen das Zentrum erreichte, um ganz Potsdam mit seiner zähen Klebrigkeit zu ertränken.

Und all das Chaos nur, dachte ich, weil Rebecca es nicht schaffte, kurz mal piep zu sagen.

Nachts im Bett merkte ich, dass ich mithilfe meiner fruchtlosen Grübeleien den River of No Return durchschritten hatte. Von nun an konnte auch ich Rebecca nicht mehr anrufen, um zu fragen, warum sie dasselbe denn nicht als Erste getan hatte.

Ein letzter Ausweg, der nicht mehr da war.

Er war wie einer dieser roten Feuermelder mit Glasscheibe gewesen, für höchste Notfälle gedacht, gut sichtbar aufgehängt und jederzeit erreichbar, um eingeschlagen zu werden. Keine Ahnung, warum dieser Feuermelder jetzt weg war. Aus vorauseilendem Stolz vielleicht für den Fall einer Niederlage, die möglicherweise schon eingetreten war, obwohl ich von ihr noch nichts wusste?

Ich hatte keinen Schimmer.

Auf jeden Fall etwas in dieser verdrehten, um die Ecke gedachten Art.

Ich schlief sehr spät ein beziehungsweise erst sehr früh.

Donnerstagmittag musste ich in die Kaufhalle rüber, denn trotz allem machte Gedankenbrei alleine nicht satt.

Ich platzierte das Telefon neben meinem Doppelkassettenrecorder, der bestückt war mit einer nagelneuen C-90-Kassette aus dem Shop. Ich steckte mein Geld ein – für Zigaretten und Walkman blieb keine Zeit –, und dann drückte ich die Aufnahmetaste, schnappte meine Schlüssel vom Telefontisch im Flur und stürmte nach draußen.

Ich hatte eine Dreiviertelstunde Zeit.

Die ersten hundert Meter rannte ich wie um mein Leben, weshalb mir bereits Ecke Ziolkowskistraße die Puste ausging.

Ich begann zu japsen.

Ich kriegte richtig Seitenstechen.

Ich nahm mir vor, nur noch fünf Stück pro Tag zu rauchen, wenn das ganze Theater überstanden war.

Mit quasi vorletzter Kraft erreichte ich den Keplerplatz, wo ich die muffige Kühle der Kaufhalle betrat. Ich nahm ein paar tiefe Züge der aromatischen Luft, diese Melange aus saurer Milch und faulen Kartoffeln, und dann hechelte ich weiter durch die Gänge. Ich warf nur in den Wagen, was mir spontan in die Finger geriet, was sättigend aussah und wofür man sich keiner Schlange anschließen musste: Brot, Schmelzkäse, Konserven.

Eine Handvoll Tüten mit pulverisierter Suppe.

Um Salami und Zwiebeln im Regalgewirr zu finden, fehlte mir die Muße. Außerdem war noch lange nicht Silvester.

Ich bezahlte und stürmte nach draußen.

Exakt achtunddreißig Minuten und vierzig Sekunden später stand ich wieder in meinem Zimmer und haute auf die Stopp-Taste.

Dann drückte ich den Rückspulknopf und ging in die Küche, um meine Einkäufe aus dem Netz zu räumen. Ich kochte mir einen Kaffee, zündete mir eine Zigarette an und setzte mich auf den Balkon.

Ich war voller Erwartung und Vorfreude.

Ich verdrängte energisch den Gedanken, dass die Wahrscheinlichkeit eines Anrufs von Rebecca, ausgerechnet heute Mittag während meines Einkaufs, nicht viel größer war als die Aussicht auf einen Fünfer im Tele-Lotto, bloß weil man sich ein einziges Mal bequemt hatte, einen Schein anzukreuzen.

Aber genau genommen war es total egal, ob Rebecca mich angerufen hatte oder aber mein Vater oder meine Oma, Hauptsache, es war überhaupt ein Klingeln auf der Kassette zu hören.

Dann nämlich wollte ich sofort Rebeccas Nummer wählen und, wenn sie abnahm, so was sagen wie: «Ey, vorhin, als ich aus der Kaufhalle kam, hat das Telefon geklingelt. Aber ich war im Treppenhaus und hab’s echt nicht geschafft abzuheben, und jetzt wollte ich schnell fragen, ob du das zufällig gewesen bist.»

Wenn kein Klingeln auf der Kassette war, hatte ich ein Problem, denn ich konnte schlecht sagen: «Ey, Rebecca, das Telefon hat vorhin nicht geklingelt, und ich wollte nur kurz fragen, ob du es warst, die nicht angerufen hat.»

Versteht ihr? Diese achtunddreißig Minuten vierzig waren so was wie der allerletzte Strohhalm in meiner Feuermelderlosigkeit.

Obwohl, dachte ich und merkte selber, wie ich schon wieder in diesen Kaumodus verfiel, natürlich konnte ich einfach behaupten, es habe geklingelt, und dann Rebecca anrufen, um zu fragen, ob sie es gewesen sei. Wobei sich auch diese Möglichkeit nach kurzem Überlegen wieder in zwei Varianten aufspalten ließ.

Erstens: Ich rief sie an, obwohl meine Aufnahme kein Klingeln enthielt, was aber nichts anderes bedeutete, als Rebecca anzulügen.

Oder zweitens: Ich tat dasselbe, ohne mir die Aufnahme vorher angehört zu haben. Somit wusste ich nicht, ob es geklingelt hatte oder nicht, und konnte folglich nicht wissen, ob ich sie anlog oder aus Versehen die Wahrheit sprach.

Wenn ich die Aufnahme sofort mit etwas anderem überspielte, dachte ich, ließ sich das nachträglich nicht mehr überprüfen.

Nie mehr!

Die Ungewissheit würde quasi ewig währen.

Als ich fertig war mit dem Kaffee und zwei weitere Zigaretten in Rauch aufgegangen waren, begab ich mich in mein Zimmer rüber und drückte, ohne groß zu überlegen, den Abspielknopf. Ich hätte die Vorspulfunktion zuschalten können, über die mein Recorder verfügte, um die Sache abzukürzen, aber wie um die Spannung zu erhöhen, hörte ich mir die Kassette in Originalzeit an.

Andererseits war in die Länge gezogene Spannung auch nichts grundsätzlich anderes als Langeweile, dachte ich.

Wenn ich lauter drehte, konnte ich das leise Ticken meines Weckers im Grundrauschen des Nichts vernehmen.

Nach einer gewissen ereignislosen Zeit fing ich automatisch an, nicht nur auf das stille Telefon der Aufnahme zu achten, sondern auch auf das reale, das neben mir auf dem Kinderzimmerteppich stand. Zur Sicherheit nahm ich vorher kurz den Hörer ab, aber es funktionierte tadellos: Das Freizeichen ertönte sofort.

Jetzt wartete ich sozusagen doppelt, dass es klingelte, obwohl sich rein äußerlich im Vergleich zu vorher selbstverständlich nichts geändert hatte. Ich saß weiterhin regungslos auf meinem Bett, und zwar mit voll aufgesperrten Ohren, aber anders als vorher galt mein Lauschen nun gleich zwei Quellen, versteht ihr, was ich meine?

Ich wartete doppelt!

Oder war dieses Warten neuer Qualität nicht nur ein doppeltes, sondern sogar ein Warten im Quadrat? Ich konnte es nicht sagen, und einmal mehr merkte ich, dass mir die speziellen Mathelektionen in Halle im wirklichen Leben nichts nutzten.

Als hätte ich es geahnt, klingelte es nach dreiundzwanzig Minuten verstrichener Kassettenzeit tatsächlich. Sofort rutschte mir das Herz in die Hose.

Es klingelte noch mal und noch mal und noch mal.

Dann gab es eine Pause von zwei, drei Sekunden, und dann klingelte es noch mal.

Was heißt klingeln?

Das war mehr so ein gequetschtes Schnarren.

So klang doch nicht unser Telefon, dachte ich.

Trotzdem nahm ich ab. Das Freizeichen ertönte, und bevor ich den Hörer auf die Gabel zurücklegen konnte, schnarrte es schon wieder, und zwar zweimal, und zwar schnell hintereinander.

Ich drückte die Pausentaste.

Das war an der Tür gewesen, dachte ich, so klang doch unsere sogenannte Türklingel.

Ich drückte abermals die Pausentaste, und es schnarrte noch zweimal gequetscht, und dann hörte es auf. Als ich nach achtunddreißig Minuten vierzig die Kassette auswarf, war nichts weiter passiert in der Aufnahme, und auch das reale Telefon neben mir hatte beharrlich seine Klappe gehalten.

Obwohl es sinnlos war, öffnete ich auf dem Weg zur Küche die Wohnungstür und streckte kurz meinen Kopf in den Treppenflur, wo natürlich niemand mehr wartete, dass ich ihm aufmachte. Es war still, alle Hausbewohner schienen ausgeflogen zu sein oder hielten Mittagsruhe.

Ehrlich gesagt, war ich ziemlich geknickt, dass mich niemand angerufen hatte, aber gerade als ich mir ein Bad einlassen wollte mit Selbstmitleid, kam mir die rettende Idee: War das, was passiert war, nicht viel besser als das, was ich mir eigentlich erhofft hatte?

Zeugte ein Besuch an der Tür nicht von viel größerer Sehnsucht nach dem anderen als ein Anruf aus der Ferne?

Es war doch ein großartiges Zeichen, wenn Rebecca mich mit einem Besuch hier draußen Am Stern überraschte, wo sie, glaube ich, nie zuvor gewesen war, nicht mal im Orion zur Disco. Anders als für mich war unser Wohngebiet für Rebecca, die bekanntlich aus dem Zentrum kam, nichts weiter als eine lieblose Betonwüste in der Pampa, eine Art eigene Provinzregion innerhalb der Stadtgrenzen Potsdams, bewohnt von Hinterwäldlern und Bonzen.

Ich wusste, dass sie keine Neubauten mochte, außer den Einstürzenden, und ich wusste, dass sie diese Abneigung von ihren Eltern geerbt hatte, die so was wie gemäßigte Antikommunisten waren, falls es das gab, also wenigstens ihr Vater war so einer.

Und trotz allem also hatte sie sich auf den beschwerlichen Weg zu mir gemacht, hatte sich durchgefragt bis in die Grotrianstraße oder sich anhand von Kartenmaterial orientiert, um dann vor meiner verschlossenen Tür zu enden, bloß weil ich Idiot ausgerechnet zur selben Zeit in die Kaufhalle hatte gehen müssen.

Ich war echt gerührt.

Ich merkte, dass ich Rebecca noch hundertmal mehr liebte als vor dem Abhören des Türklingelschnarrens auf meiner Kassette, und ich schämte mich sehr für meine Zweifel der letzten Tage.

Vor einem Jahr hätte ich mir wahrscheinlich einen Napoléon eingeschenkt mit Cola, aber heute war nichts da zum Anstoßen mit mir selber. Stattdessen legte ich mich aufs Bett und las.

Meine große Illusion überlebte den frühen Nachmittag, aber kurz nach halb fünf starb sie doch, und zwar in einer neuerlichen Klingelsalve an der Wohnungstür.

«Da bist du ja», rief Mario, mein ein Jahr jüngerer Schul- und Ferienlagerkumpel, der nicht nur im selben Aufgang wohnte, sondern direkt im Zimmer über meinem. «Ich hab’s vorhin schon mal versucht.»

Er haute mir auf die Schulter, er strahlte, er schien prächtigster Laune zu sein. Sein schwarzes, halborientalisches Haar glänzte vor Brillantine-Firnis, und trotz der Hitze steckte er in einem dunkelgrauen Anzug samt schwarzem Hemd, als hätte er gleich ein Rendezvous.

Oder eine Opernkarte.

Kajalstift übrigens benutzte er seit letztem Sommer nicht mehr. Überhaupt sahen die meisten Jungs, die das damals getragen hatten, mittlerweile wieder männlicher aus, keine Schminke mehr und auch keine falschen Klunker. Der Trend schien vorbei zu sein, seit Boy George ihn auf die Spitze getrieben hatte und der Sänger von Dead or Alive einem schon vorgekommen war wie eine Karikatur dieser kompletten Verwischungssache von Mann und Frau.

«Du bist es», sagte ich, aber ich konnte mich nicht durchringen, ihn hereinzubitten. Meine Enttäuschung war im Augenblick groß, und ich wünschte, ich hätte mich vorhin für eine der Lügenvariationen entschieden. Am besten für die ohne vorheriges Abhören der Kassette.

«Was ist denn los mit dir, Alter? Du siehst aus wie ein Schluck Spucke.»

«Ich war einkaufen vorhin.»

«Das erklärt einiges.» Mario grinste. «Hast du Lust wegzugehen nachher?»

«Wohin denn?»

«Mir egal, sag du einfach! Ins Heider vielleicht und später ins Orion?»

«Ich warte eigentlich auf einen Anruf», sagte ich.

«Verstehe», sagte Mario, und seine heitere Miene verschwand augenblicklich und machte einem Ausdruck mitfühlender Besorgnis Platz: «Von wem denn?»

«Ist doch egal», sagte ich.

«Aber es ist nicht irgendwas Schlimmes mit deiner Oma los oder so?»

«Nein, zum Glück nicht.»

«Na, dann sag ruhig, von wem», beharrte Mario. «Ist es ein Mädchen? Kenn ich sie?»

Er kannte Rebecca zumindest von der Intellektuellenparty ihrer Eltern, auf die ich ihn mitgenommen hatte letztes Jahr.

«Ist sie aus Potsdam?», begann Mario auf eigene Faust zu spekulieren, ohne die abwiegelnde Antwort abzuwarten, die ich mir gerade für ihn zurechtlegte. «Oder nein, wahrscheinlich eher aus Halle, stimmt’s? – Du warst ja überhaupt nicht mehr hier in letzter Zeit.»

«Wie geht’s dir denn?», fragte ich zur Ablenkung.

«Ich fang ’ne Lehre an im Herbst», sagte Mario und war wieder ganz der alte Strahlemann. «BMSR-Techniker im GRW!»

«Das freut mich», sagte ich, «Glückwunsch.»

Wofür BMSR stand, wusste ich nicht, da hatte ich einmal zu oft geschlafen in ESP, aber das Geräte- und Reglerwerk befand sich in Teltow, direkt an der Busstrecke von Potsdam nach Schönefeld, und die Haltestelle in der Thälmannstraße, zu der Mario dann jeden Tag musste, war nur hundert Meter von unserem Hauseingang entfernt, das hatte er wirklich gut abgefasst.

«War knapp gewesen», sagte Mario. «Mit meinen Zensuren und so. Aber egal, jetzt ist alles eingetütet, und außerdem sind Ferien. Also was ist? Erst Heider und anschließend Orion? Ja oder ja?»

«Geht auch Sonntag?»

«Sonntag bin ich schon weg», sagte Mario.

«Und Sonnabend?»

«Wir fahren Sonnabendfrüh.»

«Wer ist denn wir?»

«Ein paar Kumpels und ich», sagte Mario, «wir wollen zelten.»

«Kenn ich die?»

«Glaube nicht», sagte Mario, «höchstens vom Sehen.»

«Lass uns lieber was machen, wenn ihr wieder zurück seid.»

«Klar», sagte Mario, «du bist der Chef.»

«Na dann …», sagte ich.

«Na dann was?»

«Na dann: Mach’s gut.»

«Ach so», sagte Mario, «hau rein, Alter, ich meld mich. – Und lass bloß den Kopf nicht hängen, das sind die Frauen nicht wert. Du findest garantiert ’ne neue.»

Ich machte die Tür zu und hörte, wie Mario den Treppenaufgang runterpolterte.

Es war total idiotisch, ausgerechnet ihn wegzuschicken, dachte ich. Seine pure Anwesenheit hätte mir das Warten verkürzen können, mit Klatschgeschichten aus dem Orion oder aus unserer alten Schule. Ich konnte ihm außerdem ein bisschen Geld geben für eine Flasche Wodka aus der Kaufhalle und für Cola zum Verdünnen. Wir konnten uns auf den Balkon setzen und rauchen und trinken und Musik hören, so wie letztes Jahr.

Das war doch angenehm gewesen, dachte ich.

Ich rannte von der Wohnungstür in mein Zimmer und riss das Fenster auf, um Mario zurückzurufen. Aber da war er schon zu weit weg, fast oben an der Thälmannstraße, bei seiner künftigen Haltestelle. Ich hätte schreien müssen, um ihn in seinem beschwingten, optimistischen Gang zu stoppen, und alle Leute hätten komisch geguckt, was für ein Hirni an diesem schönen Nachmittag denn hier durch die Gegend brüllte wie angesengt.

Montag, der 14. Juli also.

Ich saß in der Bahn und fuhr von der Neuendorfer Straße ins Zentrum, nach einem Wochenende so völlig ohne Ereignisse.

Nur Michael und Dirk waren kurz vorbeigekommen, um sich für die nächsten Wochen abzumelden. An die Ostsee mal wieder, und zwar – ich konnte es kaum glauben – zum Zelten. Sie also auch! Auf ihre Einladung zu einem Abschieds-Gin-Tonic hatte ich dankend verzichtetet. Worüber sollte ich mit ihnen denn reden im Moment? Über die Sorgen mit Rebecca? Über unsere komatöse Untergrundzeitung Lef 2?

Am Platz der Einheit stieg ich aus.

Platz der Einheit war das Epizentrum von Potsdam. Wenn man noch nicht wusste, was man eigentlich wollte in der Stadt, so wie ich jetzt, stieg man am besten hier aus der Straßenbahn.

Um ein bisschen Zeit zu schinden, konnte man seine Monatskarte verlängern, dann eine Bockwurst kaufen und sich damit in die Grünanlage setzen, um einen Plan auszuhecken. Alle Möglichkeiten standen einem offen, und alle waren sie zu Fuß zu erreichen, ohne dass einem groß die Puste ausging beim Laufen.

Geradeaus kam man zum Nauener Tor, wo das Heider lag. Hielt man sich links, kam man irgendwann zum Brandenburger Tor, wo das Stadttor, das Café Babett und das Gastmahl des Meeres waren. Und lief man noch ein paar Schritte weiter, erreichte man die Havelbucht mit der Seerose am Ufer. Ging man in die Richtung, aus der ich gerade gekommen war, stieß man auf die Bibliothek und die Volksbuchhandlung, man konnte im Sporthaus einkaufen, unten im IfL-Gebäude drin, und im Exquisit nebenan oder im Jugend-Exquisit, das nach hinten auf den Staudenhof ging und wo ich mir letztens zum Geburtstag diesen sauteuren Pullover geleistet hatte.

Wenn man gar keine Lust hatte, sich groß zu bewegen, blieb man einfach am Platz der Einheit und stattete dem Basar einen Besuch ab oder dem Schuhhaus, das gleichfalls am Platz der Einheit residierte, was man aber nur tun sollte, wenn man nicht unbedingt Schuhe brauchte, denn die Schuhe, die es dort gab, waren hässlich, und man konnte von Glück reden, dass es im Schuhhaus auch Regenschirme, Handschuhe und anderen Kleinplunder gab, sodass es nicht vollkommen umsonst dereinst errichtet worden war.

Ich verzichtete auf Bockwurst und Monatskarte.

Ich drehte lediglich die Kassette in meinem Walkman um, und obwohl ich ohne genauen Plan in die Stadt gekommen war – mein einziges verschwommenes Ziel bestand bekanntlich darin, mir ein paar ordentliche Erlebnisse zu besorgen, damit meine Erinnerungen später nicht genauso öde und deprimierend wurden wie die letzten Tage in der Wohnung –, liefen meine Füße wie von selber in die vierte der möglichen Richtungen, die sich einem eröffneten, wenn man ratlos auf dem Platz der Einheit stand, nach rechts nämlich, was in Himmelsrichtungen umgerechnet nichts anderes als Westenbedeutete. Nach Nordwesten, genauer gesagt, weshalb ich nach kurzer Wanderung ans Wasser kam.

Schwarzblau und träge kräuselte sich die Oberfläche des Heiligen Sees zu meiner Linken, während ich ihn langsam umrundete. Ich kam am Armeemuseum vorbei, ich machte einen Abstecher zum Schloss Cecilienhof, als wäre ich ein Tourist, ich passierte die Badestelle, wo nur ein paar Jugendliche mit Bierflaschen um einen Kassettenrecorder rumlungerten, denn es herrschten maximal zwanzig Grad heute.

Kaum war ich einmal herum um den See, befand ich mich vor Rebeccas morscher Villa in der Mangerstraße.

Dorthin also hatten mich meine Füße gebracht!

Aber ich blieb nicht stehen.

Ich drosselte lediglich meine ohnehin nicht hohe Geschwindigkeit, und ich machte einen langen Hals. Ich lief jetzt so langsam, dass ich den Namen am Klingelschild lesen konnte im Vorbeigehen, erst ganz normal und dann noch mal von hinten nach vorn, und der Name war echt klein geschrieben.

Unten im Haus stand das Küchenfenster offen, oben, wo Rebecca wohnte, waren die Vorhänge zugezogen. Vielleicht als Schutz vor der Sonne, dachte ich und schlich weiter, bis ich ans Ende der Mangerstraße gelangte. Wie ein Wachposten machte ich auf dem Absatz kehrt, und keine fünf Minuten später kam ich erneut an der Villa vorbei, diesmal aus der anderen Richtung, um hundert Meter weiter abermals zu wenden. Zwischendurch blieb ich natürlich ab und zu mal stehen, oder ich fummelte an meinen Schnürsenkeln rum oder zündete mir eine Zigarette an, damit meine Observation nicht so auffiel.

Ich war dreimal unauffällig die Mangerstraße hoch- und runtergelaufen, als mich eine Frau ansprach, nach deren exaltierter Extravaganz sich vermutlich der halbe Stern die Köpfe verrenkt hätte. Sogar hier in der Mangerstraße, wo man häufiger auf Halbweltsgestalten der Kunst- und Kulturwelt traf, fiel sie ein bisschen aus dem Rahmen. Sie trug eine riesige Sonnenbrille im Gesicht, obwohl es bewölkt war, ein viel zu großes weißes Seidenhemd für Männer und darunter eine enge, wadenlange Hose, ebenfalls in Weiß, die man, glaube ich, Capri nannte. Um ihren Hals baumelte eine kiloschwere Kette aus Bernsteinen. Vor allem aber war sie auffallend gut gebräunt für eine Bürgerin unseres Landes so am Anfang der Sommerferien, wo die meisten Werktätigen bei uns im Wohngebiet noch rumliefen wie frisch gekalkte Wände.

«Du, warte mal», sagte die Frau und fischte nach meinem Lederjackenzipfel, ohne ihn fassen zu können.

«Was ist denn?» Ich blieb stehen.

«Ich kenn dich doch von irgendwoher.»

«Keine Ahnung.»