9,99 €

Mehr erfahren.

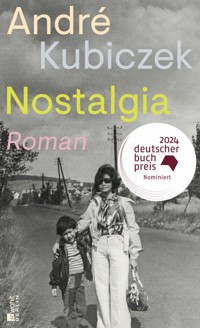

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Komm in den totgesagten Park und schau: Ein provokanter Roman über eine Vater-Sohn-Beziehung im Ausnahmezustand, der zeigt, wie wir unserem ganz persönlichen Untergang entgegentaumeln. Deutschland in der Gegenwart: Die öffentliche Verwaltung knirscht, Autonome und Illegale besetzen immer mehr Nischen, Gemurmel von einer Revolution geht um. Halbwegs bürgerlich lebt Marek, Inhaber einer Unistelle, mit seiner Frau Adriana und deren Kindern aus erster Ehe. Als die Schulleiterin Marek absurde Vorwürfe macht, fängt dieser einen Kleinkrieg an. Als Mareks Kollege Veit handfest eingreift, nimmt die Eskalation ihren Lauf. Währenddessen kommt Mareks Sohn Felix, neunzehn, zu Besuch, um seinen Vater endlich zu verstehen, denn: «Er hat immer nur einen winzigen Schritt neben den richtigen Weg gesetzt, aber das ziemlich oft, und die Summe dieser vielen, kleinen falschen Schritte hat ihn auf die falsche Spur gebracht.» Nach einer chaotischen Flucht stranden Vater und Sohn in der Böhmischen Schweiz. Hier, in einem abgelegenen Weberhäuschen, lernen sie sich selbst und einander kennen und warten ab, bis sich die Wogen zu Hause und im Land geglättet haben. Beide stellen sich die gleiche Frage: Wie konnte es nur so weit kommen? André Kubiczek schildert eine Vater-Sohn-Beziehung im Ausnahmezustand – und übertrumpft die absurde Wirklichkeit nicht durch überdrehte Volten, sondern zeigt fabelhaft, wie wir unserem ganz persönlichen Untergang entgegentaumeln. Komm in den totgesagten Park und schau ist ein provokanter dystopischer Roman, der Bürokratie, Widerstand und Familiendynamiken in einer nahen Zukunft beleuchtet. Für seinen Roman «Nostalgia» ist André Kubiczek für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

André Kubiczek

Komm in den totgesagten Park und schau

Roman

Über dieses Buch

Deutschland, in der Gegenwart: Die öffentliche Verwaltung knirscht, Autonome und Illegale besetzen immer mehr Nischen, Gemurmel von einer Revolution geht um. Halbwegs bürgerlich lebt Marek, Inhaber einer Unistelle, mit seiner Frau Adriana und deren Kindern aus erster Ehe. Als die Schulleiterin Marek absurde Vorwürfe macht, fängt dieser einen Kleinkrieg an. Als Mareks Kollege Veit handfest eingreift, nimmt die Eskalation ihren Lauf. Währenddessen kommt Mareks Sohn Felix, neunzehn, zu Besuch, um seinen Vater endlich zu verstehen, denn: «Er hat immer nur einen winzigen Schritt neben den richtigen Weg gesetzt, aber das ziemlich oft, und die Summe dieser vielen, kleinen falschen Schritte hat ihn auf die falsche Spur gebracht.» Nach einer chaotischen Flucht stranden sie in der Böhmischen Schweiz. Hier, in einem abgelegenen Weberhäuschen, lernen Vater und Sohn sich selbst und einander kennen und warten ab, bis sich die Wogen zu Hause und im Land geglättet haben. Beide stellen sich die gleiche Frage: Wie konnte es nur so weit kommen?

André Kubiczek schildert eine Vater-Sohn-Beziehung im Ausnahmezustand – und übertrumpft die absurde Wirklichkeit nicht durch überdrehte Volten, sondern zeigt fabelhaft, wie wir unserem ganz persönlichen Untergang entgegentaumeln.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München

Umschlagabbildung CSA Images/Mod Art Collection/Getty Images

ISBN 978-3-644-10015-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1 Die Weltraumkälte sickert ein in meine Haut

2 Ich hör dem Schnee der Erde zu Er taut und taut

Adolf Endler, Februar

I

Ab und zu fällt ein Blatt

Von rechts oben vorn nach links unten hinten

Das ist der Ort und die Zeit

Karl Mickel, Siebter, erster, zehnter Gang

Felix

Mein Vater ist ja kein Idiot …

… auch wenn er sich am Ende des Tages wie einer benommen hat.

Du musst das Ganze vielmehr so sehen: Er hat immer nur einen winzigen Schritt neben den richtigen Weg gesetzt, aber das dann doch mehr als einmal, und manchmal waren diese Fehltritte auch ein bisschen größer als nur winzig, und die Summe dieser mehr oder weniger kleinen und falschen Schritte hat ihn in letzter Konsequenz auf die vollkommen falsche Spur gebracht. Schlimmer noch: Sie hat ihn auf einen fetten, auf einen richtig ausgewachsenen Abweg geführt. Und weil ich dummerweise den letzten Teil dieses Holzweges an seiner Seite war, seit ich ihn besuchen fuhr, Ende August in Berlin, hat es mich gleichfalls mächtig aus dem Gleis geworfen.

Als Folge von allem stecken wir jetzt in einem riesigen Schlamassel. Nicht, dass wir direkt am Abgrund stehen würden. Aber wir stehen eben auch nicht nicht am Abgrund, um es mal so zu sagen. Wir befinden uns irgendwie dazwischen: Between a rock and a hard place.

Wie soll ich es dir besser erklären,

liebe Nina,

es fühlt sich absolut komisch an, hier zu sein, wo ich gerade bin, festgesetzt, verloren in einem verdammten Niemandsland. Es ist kalt, kann ich dir sagen, und es ist neblig und ewig dunkel, und man zuckt zusammen, wenn man draußen zwischen den Schneewehen versehentlich auf einen anderen Menschen trifft, was wir eigentlich möglichst vermeiden sollten, wie der angebliche Freund meines Vaters, der uns drei hierhergebracht hat, sagt.

Als würde man einem Phantom begegnen, dessen Sprache man obendrein nicht spricht, ist es, wenn man draußen zufällig jemandem begegnet, woran auch das schwache Laternenlicht schuld sein mag, das das Dorf – auch wenn mal kein Nebel in den Straßen steht – in ein fahles, fast milchiges Licht taucht, sobald es dunkel geworden ist, ein menschlicher Schemen mit trüben Augen im grauen Gesicht, die gehetzt wirken, vermutlich genauso wie die eigenen.

Man nickt einander kurz zu, wenn man auf gleicher Höhe ist, lässt den Blick dann schnell zur Seite fallen in den dreckigen Schnee am Straßenrand und geht stumm und stur weiter voran in die arktische Kälte, die hier eben herrscht.

Dabei haben wir erst Anfang Dezember, genauer gesagt, ist heute der erste Dezember, und wir befinden uns nicht etwa im sibirischen Permafrost, liebe Nina, sondern wir sitzen mitten in Europa fest, jenseits der deutschen Grenze zwar, aber nicht weiter von ihr entfernt als einen Katzensprung. Wo genau, soll ich nicht schreiben, ermahnte mich der angebliche Freund meines Vaters gerade harsch, als er kurz reinkam und sah, dass ich zu schreiben angefangen hatte.

«Was machst du denn da?»

«Das sind die Blätter, die Sie mir gegeben haben», sagte ich.

«Was du da schreibst, will ich wissen.»

«Einen Brief.»

«An wen?»

«An meine Freundin.»

«Aber mich lass aus dem Spiel, verstanden.»

«Ja, klar», sagte ich.

Das alles klingt wahrscheinlich übertrieben dramatisch in deinen Ohren, Nina, aber glaube mir, es ist echt nichts gegen die Wirklichkeit, die hier um uns herumspukt, oder besser gesagt: in der wir verdammt sind, herumzuspuken.

Ich habe keine Ahnung, was unsere Stellung Position im Moment ist, was ich nicht im topographischen Sinne meine, denn den Namen des Kaffs, in dem wir gestrandet sind, kenne ich, und wo genau es sich befindet, habe ich den Wander- und Radkarten entnommen, die überall im Haus herumliegen. Ich meine eher: Wie es mit uns weitergeht, und vor allem meine ich auch: wann? Wann wir endlich aus dieser Situation herauskommen, in der nichts vorwärtsgeht. Wir stehen regungslos auf derselben Stelle, seit wir hier unten sind.

Wenn ich wir sage, dann meine ich meinen Vater damit, und ich meine mich selber und leider auch seinen «guten Freund» (wie mein Vater wenigstens behauptet), diesen Soziopathen, wie ich ihn eher nennen würde. Schon der Name, den ihm seine Eltern einst verpasst haben, spricht irgendwie Bände, als hätten sie schon damals, bei seiner Geburt, geahnt, was für ein elender Psycho ihr Sohn eines finsteren Tages einmal werden würde.

Ein verdammter Hurensohn dämlicher Wichser richtiger Drecksack ist aus ihrem Sohn geworden, und dieser finstere Tag, muss ich leider konstatieren ist jetzt. Heute.

Du musst entschuldigen, Nina, falls ich ab und zu über die Stränge schlage, was den Gebrauch von Schimpfwörtern betrifft, oder falls ich mich zu Obszönitäten hinreißen lassen sollte, was ich nicht hoffe, worauf ich aber trotzdem nicht meinen Kopf verwetten will.

Du weißt, dass ich immer versucht habe, eben so nicht zu sprechen: ordinär und obszön, oder in diesem peinlichen Jugend-Slang, wie die Araber aus Godesberg und die Türken aus Tannenbusch, du weißt schon, in dieser lächerlichen Yo-Digger-was-geht-Sprache, die sogar ein paar von den jüngeren Rich Kids an unserer Besserverdiener-Schule übernommen haben, deine – sei nicht böse – unmittelbaren Nachbarn.

Diese ganzen Oberschichtentrottel aus Poppelsdorf mit ihren beigefarbenen Chinos und den Chelsea Boots an den Füßen, an denen irgendwie gar nichts zusammengepasst hat, nur teuer musste es sein. Bis auf ihre Sprache, die sollte möglichst billig klingen, nach Gosse Straße und Credibility, dieser nachgeäffte Soziolekt, wie wir in Deutsch gelernt haben, der angeblich ein sprachlicher Ausdruck des erwachenden Selbstbewusstseins der dritten Einwanderergeneration sei. Dabei können diese Leute, wenn du mich fragst, in Wirklichkeit einfach noch immer kein richtiges D

Was ich sagen will: Manchmal hat man einfach nicht die Nerven, um ordentlich zu sprechen, die Wörter mit Bedacht gewählt, die Sätze immer vollständig und möglichst noch komplex und rhythmisch. Und manchmal fehlt einfach die Zeit, auf die eigene Sprache zu achten. Wenn man auf der Flucht ist zum Beispiel, oder anders gesagt: wenn man inkognito auf einer zügigen und gleichzeitig trotzdem ziellosen Reise ist, dann kann es schon mal passieren, dass einem die Konzentration und die Ruhe abgehen, die man braucht, um seine Sätze zu etwas Schönem und Kultiviertem zu machen.

Wenn man Hunger hat oder ein Dach über dem Kopf braucht für die Nacht oder eine Dusche, weil man drei Meilen gegen den Wind stinkt wie einer dieser Penner aus dem Bonner Loch und einem schon übel wird vom eigenen Geruch, hat man mal kurz vergessen, nur durch den Mund einzuatmen.

Oder weil man auf einmal Menschen dankbar sein muss, die man eigentlich hasst, nur weil sie einen ihre Badewanne benutzen ließen, und man sich hinterher wieder zwei, drei Tage wie ein normaler Mensch fühlt, so als besitze man wieder ein Zuhause und einen geregelten Tagesablauf, der nicht stumpfsinnig ist.

Niveauvolle, originelle Sprache ist eine Sekundärtugend, Nina, das will ich sagen: Nett, wenn man sie hat, aber wenn es drauf ankommt, mehr als entbehrlich.

Ich nenne diese komische, hektische Bewegung, die uns drei erfasst hat in jener Augustnacht in Berlin, uns durch die östlichen Landschaften wirbelte, die genauso waren wie ihr Ruf, und nun hier in der verschneiten Pampa zum absoluten Stillstand gekommen ist, übrigens lieber Reise als Flucht.

Es klingt einfach besser, so, als hätten wir uns aus freien Stücken aufgemacht, um unterwegs zu sein, als seien wir aus der Hauptstadt geflohen wegen der frischen Landluft, wegen der Sehnsucht nach Weite und Raum. Als existierten die ganzen Widrigkeiten nicht, die mir uns seit Wochen an den Hacken kleben wie Pech, als seien wir nicht verdammt gewesen, uns permanent zu bewegen, und als sei jede brenzlige Situation eine freiwillige Mutprobe, der man sich mit Freude stellt, um die eigene Persönlichkeit zu stählen stärken.

Reise klingt nach Abenteuer Kalkül. Flucht klingt nach Niederlage. Und weil ich kein Opfer sein will, sage ich Reise statt Flucht. Das ist eine Frage der Haltung.

Ich besitze ein paar Bleistifte und einen Stapel Papier, genauer gesagt, die leeren Rückseiten einer Doktorarbeit, fast 300 Blatt, von denen ich meinem Vater die Hälfte abgegeben habe. Außerdem verfüge ich über einen Anspitzer, den ich im Haus fand, über einen Radiergummi hingegen leider nicht, und der Psycho, wegen dem wir hier sitzen und der als Einziger von uns dreien einmal pro Woche in die nächste Stadt fährt, vergisst jedes Mal, mir von dort einen mitzubringen.

An einem .doc feilt man so lange rum, bis die Sätze irgendwann gut klingen. Wenn man aber gezwungen ist, mit der Hand zu schreiben, korrigiert man das Geschriebene nur im Notfall: um Missverständnisse auszuschließen oder um sachliche Fehler zu beheben. Alles andere bleibt einfach so stehen, im ersten Entwurf, so wie es einem in den Sinn kam, bevor es die Finger notierten.

Was ich sagen will, liebe Nina: Entschuldige, falls ich mich ab und zu seltsam ausdrücke: Es liegt an den Umständen, nicht am mangelnden Willen.

Ich hoffe ja selber, dass ich diese Notizen hier eines besseren Tages in ein Word-Dokument übertragen kann. Die Heizung rauscht leise, es wird warm sein und mein Zimmer hell. Ich sitze an meinem Schreibtisch, und ab und zu halte ich inne, um aus dem Fenster zu sehen und meine Augen zur Erholung auf dem schwarzen Rhein ruhen zu lassen, der im Winter oft kaum wahrnehmbar Richtung Köln fließt, so extrem langsam, als gehe die Welt für eine Weile nur im Zeitlupenmodus unter, was ja schon mal ein ziemlicher Fortschritt wäre schwör!

Das ist kein verkappter Liebesbrief …

… liebe Nina, und erst recht kein Bekenntnis, was aber nicht bedeutet, dass ich dir nichts zu erklären hätte. Ich habe nur nichts zu bekennen. Oder zu bereuen. Zu bereuen vielleicht ein bisschen.

So richtig weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, weil ich nicht weiß, ob dich überhaupt interessiert, was ich zu sagen habe. Den Wunsch aber, unsere Wege könnten sich wenigstens noch einmal kreuzen, nach allem, was passiert ist, habe ich dennoch.

Ich vermisse dich irgendwie, und besäße ich nicht diesen kleinen Fetzen Hoffnung, zwischen uns könnten die Dinge wieder gut werden, säße ich jetzt nicht hier in der arschkalten Stube und schriebe all das auf, was ich gerade schreibe, sondern stapfte vermutlich genauso dumpf und voller Hass auf die ganze Welt da draußen durch den Schnee, wie es der Freund meines Vaters tut. Und gelegentlich auch mein Vater selber, abzüglich dieses Hasses, für den ihm anscheinend jegliche Disposition fehlt, ein Mangel, den er mir leider nicht vererbt hat, wie du vermutlich längst weißt.

Immer nur die paar Meter Feldweg auf der Anhöhe hinterm Haus, zweihundert vielleicht, tigern sie hin und her, her und hin, wie dieser schwarze Panther in dem Rilke-Gedicht, nur dass unsere Gitterstäbe hier in der nahen Ferne draußen nicht nur unsichtbar sind, sondern im Grunde gar nicht existieren, weil sie ein originales Produkt des Verfolgungswahns dieses sogenannten Freundes sind.

Vor dem Haus jedenfalls, geschweige auf der Straße, sollen wir möglichst nicht entlanglaufen, sagt der Freund, um nicht unnötige Aufmerksamkeit zu erregen.

Allerdings frage ich mich – ihn anzusprechen vermeide ich, soweit es geht –, wessen Aufmerksamkeit er damit meint.

In den warmen Jahreszeiten kämen die Leute zur Sommerfrische heraus, behauptet der Freund, aus Decin, aus Usti nad Labem, sogar aus Prag, aus den größeren Städten der Umgebung, jetzt jedoch, im beginnenden Dezember, dem dreckigen Übergang des Herbstes in den Winter, ist hier nichts und niemand. Die wenigen Eingeborenen haben sich in ihren maroden Häusern verbarrikadiert, Decken gegen die Kälte vor die Einfach-Fenster gehängt, die dennoch bis zur Hälfte zugewachsen sind mit filigranen Eisblumen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. So was kennt man gar nicht, kommt man aus einer halbwegs zivilisierten Stadt (mit intakten Doppelfenstern) wie unserer, Nina. Ich kannte nur das Wort, aus einem Buch wahrscheinlich aus dem Andersen-Märchen über die Schneekönigin, aber ich wusste nicht wirklich, wie das aussah, was es bezeichnete.

Die perfekt renovierten Sommerhäuser der Stadtmenschen dagegen liegen dunkel und leer in den großen, sehr aufgeräumten und verschneiten Gärten, die sie umgeben. Anders als das antike Weberhäuschen, in dem wir gerade wohnen, stehen sie nicht direkt an der Straße.

Wie mit dem Lineal ausgerichtete Holzstapel aus gleichförmigen Scheiten sind an den rückwärtigen Wänden der teuren Häuser gestapelt, während die Einheimischen mit irgendetwas Billigem heizen, mit Briketts aus Presskohle vielleicht oder mit alten Zeitungen. Manchmal riecht es so giftig, als verfeuerten sie die Plastikverpackungen ihrer Lebensmittel, und manchmal so süßlich und leicht verfault, als schmissen sie das feuchte Laub des Herbstes in ihre Öfen. Richtig schwarze Schwaden wabern bei entsprechendem Luftdruck durch das Dorf, ein Nebel, der so dicht ist, dass man Lust bekommt, ihn anzufassen oder ihn zu schneiden oder einfach nur mit einer langen Gerte hineinzupeitschen, um zu sehen, ob er sich wirklich teilen lässt.

Wenn der Luftdruck hoch ist oder der Wind falsch steht und unseren Abzug blockiert, riecht es in unserer Stube oft genauso komisch wie draußen, giftig und verfault. Auch durch die undichten Fernster dringt Gestank zu uns herein, obwohl wir sie zu den beiden Seiten, die von der Straße einsehbar sind, komplett mit Zeitungen zugeklebt und außerdem mit den ekligen Decken verhängt haben, von denen es im Haus einen unerschöpflichen, modrig riechenden, klammen und schlimm gemusterten Vorrat gibt, verteilt auf Dutzende morsche Truhen und windschiefe selbstgezimmerte Regale.

Trotzdem spürt man noch immer den eisigen Luftzug, wenn man in die Nähe eines dieser provisorisch verrammelten isolierten Fenster kommt.

Die drei Fenster, die zum Garten zeigen, haben wir dagegen nicht mit Zeitungen abgeklebt, sondern lediglich ein paar von den stinkenden Decken davor genagelt, was uns einerseits erlaubt, selbst filigrane Eisblumen auf jenem dünnen Glas zu züchten, das nur mit Mühe vom bröckelnden Fensterkitt in den Rahmen gehalten wird, und andererseits – falls sie wider Erwarten doch einmal scheinen sollte – das Licht der Wintersonne in unsere finstere Stube hereinzulassen.

Der Gestank dringt nicht nur von draußen in unser Haus, wir produzieren auch eigenen: mit unserem einzigen funktionierenden Ofen, der uns gleichzeitig als Herd dient, ein riesiges, verkacheltes Teil, das mein Vater Kochmaschine nennt.

In seiner ersten Studentenbude ohne Bad, das Klo im Treppenflur, Anfang der 90er in Berlin, habe ein ganz ähnliches Modell gestanden, weshalb auch immer nur er darauf kocht, falls hier überhaupt mal gekocht wird. Es gibt sogar eine Backröhre in dem Ding, und die Temperatur unter Töpfen und Pfannen regelt mein Vater mit Eisenringen verschiedener Durchmesser, die auf das Feuerloch gelegt werden, um es kleiner zu machen oder größer.

Aber eigentlich benutzen wir die Kochmaschine meist nur zum Heizen, und weil der Freund meines Vaters meint, wir könnten in unserer Situation nicht einfach den Kohlehändler anrufen, um Briketts zu bestellen, verfeuern wir alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Das ist die einzige Beschäftigung, der der Freund Kollege meines Vaters den lieben langen Tag nachgeht: Holz zu besorgen, wie er es nennt. Ständig rumort es deshalb irgendwo in unserem verwinkelten Haus, hört man es splittern oder knirschen, aus der Werkstatt oder vom Dachboden, es kracht in der Waschküche und im ehemaligen Stall. Kurz darauf erscheint er dann in der Stube, um Teile wurmzerfressener Balken vor der Kochmaschine abzuwerfen oder Fragmente eines zerbrochenen Fensterrahmens oder die Tür eines Nachtschränkchens, die er vorher im Flur vor der Stube, wo ein Hackklotz steht, mit einem Beil in feine Streifen zerteilt hat.

Es ist zwar den ganzen Tag laut, aber wenigstens begegnet man ihm nicht allzu oft, wenn er auf seinen Holzstreifzügen das ohnehin schon morsche Haus Stück für Stück weiter abträgt: Auf diese Weise verfeuern wir langsam, aber gründlich das Obdach, das uns eigentlich Schutz gewähren sollte. Richtig warm wird uns trotzdem nicht.

Mein Vater und ich haben es schnell aufgegeben, irgendwelche nützlichen Tätigkeiten im Haus zu simulieren, wie noch in den ersten Tagen, um den Freund meines Vaters bei Laune zu halten und auf diese Weise das strenge Regime zu lockern, dem er uns ohne nachvollziehbare Begründung ab Mitte Oktober November plötzlich unterworfen hatte.

Jetzt stehen wir nur noch jeweils abwechselnd vom Esstisch auf, den wir an die Kochmaschine herangeschoben haben und an dessen gegenüberliegenden Enden wir meist schreibend oder lesend sitzen, und schieben Holz in das Ofenloch der Kochmaschine, damit das Feuer in der Stube nicht erlischt.

Jetzt sage ich selber schon «Stube» zu dem einzigen Raum, in dem man es längere Zeit am Stück aushält, so, wie am Anfang nur der Freund meines Vaters, eine Art dialektale Bezeichnung für ein Wohnzimmer, damit du weißt, was ich überhaupt meine, wenn von unserer «Stube» die Rede ist.

Du musst dir diese Stube als einen Raum von zehn mal zehn Metern vorstellen, der Boden aus Steinplatten, kein Beton oder Estrich, sondern blanker Granit oder Basalt, irgendein Naturstein auf jeden Fall, drei Fensterfronten, wie gesagt, ein antiker Küchenschrank an der vierten Wand, ein Kühlschrank, der nicht funktioniert, unser Waschbecken mit Spüle und daneben die Kochmaschine, das Zentrum der Stube. In der Ecke steht ein Sofa, über das ein paar der muffigen Decken geworfen sind, rechts und links davon gibt es zwei selbstgebastelte Regale aus dünnem Sperrholz, die bis zur niedrigen Decke in zwei Metern Höhe reichen und vor vergilbten DDR-Ausgaben überquellen: Gedichte, Romane, Erzählungen, Bildbände, quer durch den Garten, als habe jemand eine komplette Bibliothek hier entsorgt, um sich frischere Bücher zuzulegen, solche, die weniger stinken und weniger vor sich hin bröseln. Wir haben gewettet, was der Psycho davon als Erstes verheizen wird. Ich tippe ja auf die gammligen Bücher, aber mein Vater hält dagegen und meint, die Regale.

Der vermeintliche Freund meines Vaters verheizt auch Eierschalen, abgenagte Hühnerknochen, benutzte Kaffeefilter, die er an einer Schnur über dem Waschbecken zwischenparkt, sämtliche Verpackungen, in denen sich nur ein Hauch von Papier befindet, sowie nasse Äste und Zweige, die er jeden Tag von draußen anschleppt und die mehr qualmen, als dass sie brennen.

Ständig müssen wir die Fenster zum Garten aufreißen, wenn er diesen Müll verheizt, damit uns die Augen nicht tränen und wir wieder Luft bekommen, und so schnell, wie die stinkende Wärme in unsere Stube gekommen war, ist sie wieder verflogen.

Eines jedenfalls steht fest: Unsere Heizgewohnheiten stehen in diametralem Widerspruch zu unserem sonstigen Bedürfnis nach Tarnung und Unsichtbarkeit, aber als ich den Freund meines Vaters darauf ansprach – diesmal war ich am Feldrain entlanggelaufen, und mir war sofort die dicke schwarze Rauchsäule aufgefallen, die an diesem windstillen und ausnahmsweise klaren Tag senkrecht in den Himmel stieg –, da wiegelte er nur mürrisch ab.

«Weihnachten kommen sowieso die Leute aus der Stadt», sagte er, «um die Feiertage hier zu verbringen. – Außerdem können wir uns nicht ewig verstecken.»

Ich wusste nicht, was ich entgegnen sollte, und so fuhr er fort: «Ich kenne sogar einige von diesen Leuten aus Prag und aus Usti der Stadt. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, und uns fällt schon was ein, falls jemand fragt. Aber die Tschechen Menschen sind diskret hier draußen: Sie wollen ihre Ruhe haben, und deshalb lassen sie auch andere in Ruhe.»

«Warum kann ich dann nicht einfach mal tagsüber ins Dorf?», fragte ich. «Ich wurde doch sowieso schon gesehen.»

«Weil wir trotz allem vorsichtig sein müssen», war seine völlig idiotische Antwort. Er zog sich die Mütze über die Ohren, stapfte aus der Stube, und als ich meinen Vater ansah, zuckte der nur mit den Schultern.

Diese Argumentation ist ziemlich unlogisch inkonsistent, Nina, obwohl er behauptet, ein Wissenschaftler zu sein, wovon jedoch lediglich das Manuskript seiner Doktorarbeit zeugt, das er mir großzügig überlassen hat, damit ich auf die Rückseiten schreiben kann, nachdem er vor längerer Zeit mein Smartphone wegwarf.

Im Alltag ist nichts davon zu merken.

Dass er Wissenschaftler ist, meine ich: rein gar nichts.

Marek

Nicht, dass die äußeren Umstände von übermäßiger Bedeutung gewesen wären, aber …

… es war an einem sonnigen Juni-Tag, kurz vor Beginn der Semesterferien, als mein Ärger mit dem Staat begann, ungefähr zwei Monate, bevor du, aus dem Nichts unserer gemeinsamen Vergangenheit kommend, vor meiner Tür standest.

28 Grad hatte der Wetterbericht morgens für den Nachmittag versprochen. Der Himmel war wolkenlos an diesem Mittwoch, im klaren Azur kreuzten sich die Kondensstreifen der in Tegel startenden Maschinen.

Eine zarte Brise bewegte sanft das saftig grüne Laub der Bäume und ließ es leise rauschen, als ich, eine Dreiviertelstunde nachdem ich das Backsteingebäude betreten hatte, es endlich wieder verlassen konnte. Ich war ziemlich außer Atem, und zwar aus einem einzigen Grund: vor Empörung, besser gesagt: vor Wut. Ich meine richtige Wut, diese innere, richtungslose Raserei, die jeden Gedanken frisst und nur noch mehr wächst, versucht man, sie mit der verbliebenen Ratio zu bändigen, denn aus Erfahrung weiß man ja ganz genau, dass das sowieso nie klappt.

Ich war außer mir, ich stand so dermaßen jenseits meines normalen Selbst, dass mir schlagartig schwarz wurde vor Augen, als ich ins grelle Sonnenlicht hinaustrat. Vielleicht machte mein Kreislauf schlapp, ich weiß nur, dass mir in diesem Moment so allumfassend schwindlig wurde, die kalte Wut in mir, die aufgeheizte Straße vor Augen, dass ich mich auf der Stelle hinsetzen musste, direkt dort, wo ich mich gerade befand: auf den Stufen der Eingangstreppe.

Es war ein Reflex.

Ich weiß noch genau:

Ich spürte den warmen Stein unter mir, während ich mich bemühte, gleichmäßig zu atmen, konzentriert auf jeden der tiefen Züge, die zu nehmen ich mich selbst zwang, um meinen rasenden und – wie mir schien – arhythmischen Puls wieder auf eine halbwegs gesunde Frequenz herunterzubringen.

Ein kühler Luftzug strich mir über die Stirn, als sich kurz darauf die schwere Tür in meinem Rücken öffnete. Ich merkte, wie jemand hinter mich trat und dort stehen blieb, und im nächsten Moment stieg mir der säuerliche Geruch von fremdem Schweiß in die Nase. Noch einen letzten tiefen Atemzug konnte ich nehmen, bevor eine männliche und trotzdem irgendwie hohe, ja fast schon schrille Stimme ohne jegliche Einleitung loszuplärren begann: «Mann, ey, Sie können hier nicht so einfach sitzen bleiben!» So klang es, wenn eine Kreissäge auf einen übersehenen Nagel im Brett traf.

Ich musste mich nicht mal umdrehen, um eines ziemlich genau zu wissen: Es war mal wieder der ewige Blockwart, der hier gerade seine Klappe aufriss, eine Spezies, die in Berlin mit dem ewigen Nörgler zu einer einzigartigen Institution der Penetranz verschmolzen war. Diese Typen saßen mittlerweile an sämtlichen Pforten zur Bürokratie: Finanzamt, Melde- und Kfz-Zulassungsstelle. Ja, sogar an der Pforte der Unibibliothek konnte man ihnen manchmal begegnen.

Oder an der Theatergarderobe, wenn man Pech hatte.

Oder man traf sie vormittags im Museum, wo sie als Aufsicht arbeiteten und einem kilometerweit durch die Ausstellungssäle hinterherschlichen, hatten sie einen erst mal auf dem Kieker. Sie kontrollierten in Rudeln S-Bahn-Fahrscheine, und sie waren fast immer auf hundert, bei dem, was sie taten, roter Kopf und fahrige Gesten inklusive, weil sie immer der reine Instinkt waren.

«Ham Sie Tomaten auf den Ohren, oder watt?» Der Pegel dieser Stimme, die versuchte, Hochdeutsch zu sprechen, war noch ein bisschen weiter nach oben gegangen.

«Und warum darf ich hier nicht sitzen?», fragte ich zurück.

Nicht sehr originell, aber wenigstens klang es nicht weinerlich oder beleidigt, bilde ich mir zumindest heute ein, post festum, wo ich die Geschehnisse für dich zu rekonstruieren versuche, Felix, ohne dass dabei eine Aufzählung nackter Fakten herauskommt, an die ich mich ohnehin nur sehr schlecht erinnere. Denn eine meiner Hauptbetätigungen zu jener Zeit war es, diese Fakten zu ignorieren, wann immer sie sich in mein Leben drängten, all diese nüchternen Sachverhalte und Aktennotizen und behördlichen Anschreiben, die ja immer nur eines bedeuten: inneren Aufruhr und Stress, Magenschmerzen und Antriebslosigkeit.

Jedenfalls öffnete ich die Augen, weil mir ja doch keine andere Wahl blieb, und immerhin hatte sich das Schwarze, das mich für Sekunden blind gemacht hatte, mittlerweile verflüchtigt, und ich konnte wieder sehen, wenn auch noch leicht verschwommen, so sehr hatte ich wohl die Lider zusammengepresst.

Dafür merkte ich, dass mein Puls jetzt wieder zu beschleunigen begann. Außerdem schwitzte ich, seit einer Dreiviertelstunde schon, ohne Pause, ohne Abkühlung, exakt, seit ich vorhin an die Tür von Zimmer 207 geklopft hatte. Mein Hemd klebte mir an Brust und Rücken. Ich merkte, wie mir die Suppe an den Beinen herunterlief, und ich hatte einen permanenten Salzgeschmack auf der Lippe.

207.

Die Zahl hatte sich regelrecht in meine Vorstellung eingebrannt, drei glimmende Ziffern, von deren Rändern schwarzer Rauch aufstieg, wie in einem Billig-Western aus Italien.

«Sind Sie taub, Mann?»

Ich drehte mich um: Hinter mir hatte sich die Karikatur eines Subproletariers aufgebaut: Quadratschädel, Specknacken, Bürstenhaarschnitt, die Seiten ausrasiert. Der Mann besaß die tiefen Augen einer Bulldogge, und auf seine Unterarme waren drei verschiedene Babyporträts tätowiert, neben denen drei Unterschichten-Vornamen in Phantasie-Fraktur samt Geburtsdaten standen. Seine Ohrläppchen waren getunnelt, regelrechte Ohr-Lappen waren das schon, und die hellblaue Dienstbluse, die er trug, spannte bis kurz vorm Bersten über seiner gigantischen Bierwampe. Alles in allem sah er aus wie ein alt gewordener BFC-Hooligan, den man in die kurzärmelige Sommeruniform der städtischen Pförtner-Innung gequetscht hatte.

«Und darf ich fragen, warum …», versuchte ich, einen vernünftigen Dialog zu beginnen, aber der Typ fuhr mir rüde ins Wort und blaffte: «Nee, das dürfen Sie nicht, Freundchen, ick sag es Ihnen aber trotzdem, warum Sie sich so schnell wie möglich verdünnisieren sollten von hier: Sie blockieren nämlich den Eingang von eine staatliche Behörde.»

«Hier kommt man aber wirklich noch ganz bequem vorbei», sagte ich und deutete auf die mindestens zwei freien Meter Treppenstufe neben mir.

«Trotzdem!»

«Nur eine Sekunde noch.»

«Jetzt steh jefälligst uff, du Sackjesicht!», sagte dieser Alt-Hooligan und trat einen halben Schritt vor, und noch ehe ich aufstehen konnte, hatte sich seine fette Pranke um meinen Oberarm geschlossen und riss mich ruckartig und mit voller Kraft nach oben, als sei ich Unkraut.

Ein stechender Schmerz fuhr mir sofort in die linke Schulter und fraß sich dann rasend schnell vor bis in die Nackenwirbel.

Ich schoss in die Höhe.

Ich war so fassungslos, wie man es nur sein konnte.

Und trotzdem stand ich dann doch nur neben diesem aggressiven Pförtner herum, der nicht mal meinen Arm freigegeben hatte, und war unfähig zu reagieren oder auch nur einen Gedanken zu formen oder einen Satz zu formulieren, der dem eben Geschehenen gerecht werden konnte, diesem Angriff auf meine körperliche Integrität, wie ich sagen würde, jetzt aus der Rückschau, die zweite Attacke schon an diesem unseligen Tag, nach jenen gut vierzig Minuten in Zimmer 207, die genau genommen auch nichts anderes gewesen waren als ein Angriff, und zwar auf meine familiäre Integrität.

Stattdessen fiel mir nichts Besseres ein, als nach einer halben Ewigkeit zu sagen: «Jetzt machen Sie mal langsam! – Wir sind doch beide zivilisierte Menschen!»

Das klang so falsch, dass es mir selber weh tat, während ich es aus meinem eigenen Mund hörte. Es war der hilflose Versuch, allen Ernstes mit diesem Berg aus schierem Fett und Fleisch zu kooperieren. Es war der schändliche Instinkt des Feiglings, der mich so reden ließ, oder schlimmer noch, der mir hier das Wort führte, und diese zivilisatorisch bedingte Schrumpfform eines Instinktes war so nutzlos wie nur irgendwas, wenn es wirklich mal darauf ankam, so wie gerade in diesem Augenblick, oder wenn man nachts mit der U8 fuhr, nördlich der Bernauer Straße, oder spät noch am Kottbusser Tor unterwegs war, wegen einer Lesung, die dort blöderweise stattfand, oder über den Alex laufen musste, vom Regionalexpress zur Straßenbahn, jedenfalls wann immer es brenzlig wurde in dieser desolaten Stadt, die unsere Hauptstadt ist.

Denn eines musst du wissen, Felix, Leuten wie mir ballten sich nicht etwa die Fäuste, uns ging nicht das Messer in der Tasche auf und wir entsicherten auch nicht unsere Browning, wenn es bedrohlich wurde. Unser typischer Überlebensinstinkt bestand vielmehr darin, im Angesicht jeglicher Gefahr Phrasen der Beschwichtigung abzusondern, womit man natürlich nur unter anderen Feiglingen durchkam. Im akademischen Diskurs zum Beispiel.

«Mensch, jetzt mach den Kopp zu, du Clown. – Und verpfeif dich endlich von hier! – Aber pronto, kapiert!» Der Typ ließ meinen Arm los, allerdings nur, um mir im nächsten Augenblick einen Stoß in den Rücken zu versetzen, nicht sehr heftig, aber dennoch stark genug, dass ich die Stufen der Eingangstreppe herunterstolperte, unten auf dem Gehweg kurz um mein Gleichgewicht rang, ohne es zu finden, stattdessen ein, zwei Meter weiterstrauchelte, um anschließend ziemlich würdelos auf Händen und Knien zu landen, so wie irgendein gottverdammtes Tier, das es in zig Millionen Jahren Evolution nicht geschafft hatte, aus dem Schlamm hochzukommen.

Scheiße, die Hose, dachte ich sofort.

Bitte nicht die Hose!

Noch im Fallen musste ich nämlich an meine Anzughose denken, die ich trotz des heißen Wetters angezogen hatte, denn ich konnte schlecht in Shorts zu einem offiziellen Termin auf dem Amt erscheinen, zumal ich am Nachmittag die letzte Sprechstunde dieses Semesters abhalten wollte, bevor in der Woche darauf die Ferien begannen.

Wenigstens hatte ich das Sakko zu Hause gelassen, aber eben nicht die Hose meines einzigen vorzeigbaren Anzugs. Eine Jeans hätte doch auch gereicht, dachte ich, oder besser noch eine leichte Chino.

Der Anzug war viel zu teuer gewesen, angesichts meiner Arbeitslosigkeit damals, als ich ihn gekauft hatte, obwohl ich eigens ins B5-Outletcenter gefahren war, um ihn zu erstehen, mitten in die brandenburgische Pampa, 30 Kilometer vor den Toren Berlins, da wo sich die sinnlosen Autobahnstränge des ehemaligen Aufbauprogramms Ost kreuzten wie die berühmten Parallelen im Unendlichen.

Es war jener Anzug, in dem ich seither jedes Mal gesteckt hatte, wenn ich mich vor einer dieser universitären Berufungskommissionen zum Hampelmann machen musste, mit Vorträgen über die DDR-Lyrik der 70er und 80er Jahre und ihren Beitrag zum Sturz des sogenannten totalitären Systems, die ich eine Zeitlang von Münster im tiefsten Westen bis Frankfurt-Oder quasi kurz vorm Ural gehalten hatte, von Lüneburg bis runter nach Konstanz, anfangs regelrecht schlotternd vor lauter Lampenfiebrigkeit.

Manchmal war ich sogar unfähig gewesen, nach dem Wasserglas auf dem Katheder zu greifen, um meine brüchige Stimme zu schmieren. Keine Ahnung, ob es möglicherweise daran lag, dass ich schon damals nicht mehr an das umstürzlerische Potenzial von Gedichten geglaubt hatte, das mein Vortrag dennoch steif und fest behauptete.

Selbstverständlich erhielt ich durch keinen dieser peinlichen Affentänze je eine feste Professur. Nicht mal die blöden Bahntickets wurden ja erstattet, geschweige, dass sie einem die Jugendherbergszimmer bezahlten, in denen abzusteigen jemand wie ich gezwungen gewesen war. Ein feuchter Händedruck nach dem Vortrag und joviales Schulterklopfen, das war der höchste Ausdruck akademischer Empathie unter Kollegen, selten mal gekrönt von einer Essenseinladung in die Mensa. (Nimm immer Eintopf, Felix, wenn du dort mal isst, Erbsen oder Linsen mit Bockwurst, den Rest kann man getrost vergessen!)

Verdammter Mist, dachte ich: die Anzughose!

Ich wusste, dass es sie erwischt hatte, noch ehe ich den zerrissenen Stoff überhaupt sah, durch den ich kurz darauf mein aufgeschürftes Knie erkannte.

Irgendwie arbeitete ich mich in die Hocke hoch. Hörte das Dröhnen meines abermals rasenden Herzschlags, und ich spürte Blut auf meinen Fingerkuppen, als ich zu ertasten versuchte, ob das Loch im Hosenbein eventuell zu flicken sei von den Vietnamesen in der Änderungsschneiderei: Dieses Blut am Knie war von einem hellem Rot, das gar nicht mal so schlecht zum sommerlichen Tag passte, wie ich seltsamerweise dachte.

Genau das war der Moment, an dem etwas aus dem Ruder lief, in dem irgendein wichtiges Teil in der Mechanik meiner Vernunftmaschine blockierte: Ich sprang auf, und ich weiß noch, dass ich mir die Umhängetasche, in der ein paar Unterlagen steckten für das Amt und mein Smartphone, von der Schulter streifte und sie auf den Bürgersteig gleiten ließ, was mir vorkam wie eine einstudierte Choreographie, weil es so dermaßen geschmeidig vonstattenging.

Alles ohne Pause, ohne ein Stocken, ohne hakeligen Übergang, weshalb ich als Nächstes schon in die trüben Augen des Aggro-Pförtners starrte, der mit halb offenem Mund, die massigen Arme vor seinen Männertitten verschränkt, auf mich herunterguckte, halb belustigt, halb noch immer bedrohlich.

Aber ich war ohnehin nicht mehr zu stoppen: Das Adrenalin in meinem Körper hatte jegliche Skrupel und jedwede Furcht davongeschwemmt, das erste Mal, glaube ich, in meinen gesamten fast fünfzig Lebensjahren.

Ich rannte los.

Ich stürmte die Treppe hoch.

Irgendeine unbekannte Instanz produzierte dabei ein röchelndes Geräusch, das sich durch meine Kehle presste und dort zu einem animalischen Klang wurde, der seine Wirkung nicht verfehlte, denn die arrogante Mimik des Pförtners schlug fast augenblicklich ins Überraschte um.

Ins Ungläubige geradezu.

Die rechte Schulter leicht nach vorne gedreht, wie einen Rammbock, traf ich mit voller Wucht auf diesen Koloss aus fettem Fleisch, und noch während das geschah, dachte ich, komisch, wie weich er sich anfühlt!

Der Körper des Pförtners wirkte zwar apathisch, aber er war es nicht. Seine Reflexe funktionierten noch immer. Denn kaum war mein Angriff vorüber, ohne dass er größere Wirkung gezeigt hätte oder dass ich auch nur wusste, was ich als Nächstes tun könnte in diesem ungleichen Kampf, da hob sich der rechte Arm des anderen, während sich gleichzeitig die mächtige Pranke an seinem Ende zur Faust schloss.

Ringe!, dachte ich sofort, gleich zwei Stück, einer am Mittel- und einer am Zeigefinger.

Denn was anderes sollte das gewesen sein, das für einen Augenblick, vom Sonnenlicht erfasst, an der Faust aufgeblitzt war, die gleich darauf von schräg oben auf mein Gesicht zuschoss wie ein Dampfhammer.

Welcher Idiot trägt denn am Zeigefinger seiner rechten Hand einen Ring?, dachte ich noch.

Und ich dachte: Lässt sich so kurz vor Ultimo noch die Nase aus der Flugbahn nehmen? Durch eine minimale Drehung des Gesichts etwa?

Und, dachte ich, verheilt ein gebrochenes Jochbein nicht sogar schwerer als eine kaputte Nase?

Wenigstens knirschte es nicht, als die Faust tatsächlich mein linkes Jochbein erwischte. Einer von den Totenkopf-Ringen musste mir die Haut aufgeritzt haben, was prompt das Blut fließen ließ, etwas dunkleres diesmal.

«Verfatz dir bloß, du hässlicher Vogel!», hörte ich den Berserker auf mich runterbrüllen.

Und ich dachte: Schon gut, mach ich ja, ich geh ja gleich weg.

Ich bin ja nicht mal bewusstlos geworden, dachte ich.

Nur zwei, drei Sekunden noch lass mich hier liegen!

Bitte!

Die Augen zu.

Ist doch ganz schön anstrengend, das grelle Mittagslicht. Und alles tut so weh.

Felix

Plötzlich warst du einfach weg …

… gewesen, Nina, nicht mehr zu erreichen, so als hätte es dich nie gegeben, nicht nur in meinem Leben nicht, sondern überhaupt nie, schon gar nicht in unserer Heimatstadt, in die ich ja keinesfalls freiwillig gekommen war, damals im Alter von 6 sieben.

Wie vom Erdboden gefegt warst du mit einem Mal, zwei, drei Wochen bevor wir unser Abi-Zeugnis bekamen. Als seien wir nie Klassenkameraden gewesen in der Grundschule und später, als wir aufs Gymnasium gewechselt waren, sogar Freunde geworden, und noch später, Anfang der Zwölften … Du weißt ja selber am allerbesten, was da mit uns passiert war.

Ohne dich würde ich noch immer nicht Heimat sagen zu unserer Stadt, in die unsere Mutter meine Schwester und mich verschleppt gebracht hatte, 2007, um sich zu rächen, wie ich heute denke.

Wegen eines neuen Jobs, behauptete sie damals, den sie keinesfalls hatte ablehnen könne, so gut sei er dotiert gewesen und so groß die Chance, ihn als Sprungbrett für einen noch besseren Job zu nutzen. Und das gelang ihr ein paar Jahre später tatsächlich, als sie zu Soils of Green wechselte, jener weltberühmten NGO, für die schon meine Großeltern bis zu ihrer Pensionierung tätig gewesen waren. Mit Soils of Green waren sie durch die halbe dritte ganze Welt gegurkt und hatten sie mit Geld beglückt, mit Brunnen, Schulen und was noch allem, vor allem aber mit diesen theatralischen Gesten der Barmherzigkeit und ihrer Ausstrahlung der Güte, die sie auch nicht ablegten, wenn sie Ferien machten in Deutschland, die sie sogar mitschleppten, als sie mit Laura und mir einmal für drei Wochen in die Karibik gefahren waren, nach Kuba, diese paternalistische Arroganz der HerrenmenschenGuten, mit der sie die Kellner behandelten, die Taxifahrer, die Leute an der Hotelrezeption, und das Spanisch, das sie dabei sprachen und das sie als Zeigefinger und tätschelnde Hand zugleich benutzten, war natürlich fließend, eine große Herablassung, von der sie bis heute denken, sie sei Empathie mit den Schwachen und Gebeutelten der Erde, die aber eigentlich nichts anderes ist als die Garantie, dass es diese ganzen Schwachen und Gebeutelten bis in alle Ewigkeiten geben wird, und nun fing also auch meine Mutter dort an und bekam obendrein mehr Geld als vorher, und auch das war schon nicht wenig gewesen.

Außerdem waren die Arbeitszeiten kürzer bei Soils of Green, aber das Wichtigste an dem neuen Job war, dass an ihm Unmengen von diesem kostbaren sozialen Prestige hafteten, das eine Verwaltungsbeamtin, wie meine Mutter bis dahin eine gewesen war, wenn auch für eine höhere Laufbahn bestimmt, in drei Leben nicht zusammenklauben könnte.

Soils of Green war eine Art Goldstaub auf ihrem Lebenslauf.

Genau genommen ging es ihr vor allem darum, ihr Karma die Reputation im Freundeskreis zu erhöhen, denn ihre alte Stellung war alles andere als sexy gewesen, im Gegenteil, sie war staatstragend, was bis heute in dieser kulturbeflissenen weltgewandten aufgeschlossenen Schicht – wie soll ich sie dir am besten charakterisieren … aber ich glaube, das muss ich nicht, schließlich stammst du selbst aus diesem Milieu, genau wie Sascha und siebzig Prozent unserer Klassenkameraden und wie Laura und ich, nur dass uns beiden der Vater fehlte, um wirklich perfekt ins Bild zu passen – was jedenfalls bis heute in diesen gehobenen Kreisen aufgeklärter Bürgerlichkeit als degoutant gilt, weshalb auch jeder verneint, es zu sein, und trotzdem arbeiten fast alle in Berufen, die das System stützen, über das in der Freizeit gern die Nase gerümpft wird.

Nimm nur mal die ganzen Gymnasial-Lehrer, Nina.

Deshalb sprechen sie auch lieber über kulturelle Events und die wichtigsten Romane der Saison, und nicht über die Art, wie sie an das Geld gekommen sind für die Tickets der Bundeskunsthalle und für die Bücher aus den Empfehlungslisten vom Spiegel und von der Brigitte.

Ich gebe es ja zu: Ich war selber stolz gewesen, als meine Mutter erzählte, sie würde demnächst bei Soils of Green anfangen, damals in der 8. Klasse, wenn ich mich nicht täusche, mit 14.

Endlich musste ich nicht mehr sagen «im Büro», wenn mich jemand fragte, wo sie eigentlich arbeite, sondern konnte einfach den klangvollen Namen der legendären NGO nennen, obwohl sie in Wirklichkeit natürlich weiterhin im Büro saß, anders als ihre Eltern, die sich höchstpersönlich in all die Elendslöcher begaben, braun gebrannte, weißhaarige Missionare des Guten, die uns zu Familienfeiern Hunderte Selfies aus den abgefucktesten Gegenden der Welt präsentierten wie normale Leute ihre Urlaubsfotos von Mallorca.

Die mir keine Gutenachtgeschichten vorlasen, als ich klein gewesen war, sondern in epischer Breite von den großen afrikanischen Hungerkatastrophen der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts erzählten und dass die Bilder all der geschundenen Kinder sie zu dem gemacht hätten, was sie geblieben seien: zu Helfern.

Dabei war die Frage nach dem Beruf meiner Mutter immer nur die zweitschlimmste Frage gewesen, und irgendwann trug ich meine Standardantwort «im Büro» so perfekt vor, dass sich niemand traute, nachzuhaken, von welcher Art dieses Büro denn eigentlich sei. Wie aus der Pistole geschossen kamen mir diese zwei Wörter über die Lippen, und dahinter hörte man einen fetten, schwarzen Punkt.

Vielmehr hatte ich jahrelang die unvermeidliche Folgefrage gefürchtet: Was denn mein Vater machen würde? und die ich vielleicht sogar hätte abwenden können, wenn ich nur ein Gespräch über die Art des Büros meiner Mutter zugelassen hätte. In meiner gesamten Kindheit hatte ich Angst vor dieser Frage. Ich nahm sie mir so zu Herzen so ernst, dass ich es nicht fertigbekam, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, geschweige denn, diese Ausrede in einem Ton vorzutragen, der gleichfalls ein Nachhaken verbot. Ich traute mich nicht zu lügen, weil ich die Wahrheit nicht wusste. Wäre sie mir bekannt gewesen, hätte ich meinen Vater möglicherweise auf eine permanente Dienstreise geschickt, ähnlich der meiner Großeltern, oder – Tabula rasa – ich hätte ihn einfach beerdigt, sei es als Unfallopfer oder als langjährigen Krebspatienten.

Nur dass er in Berlin lebe, wusste ich, und dass er meiner Mutter uns dreien etwas Unvorstellbares angetan haben musste, bevor wir nach Bonn am Rhein umgezogen waren, wo meine Großeltern lebten, wenn sie nicht in der Welt unterwegs waren, ein Umzug, der nicht nur ein simpler Ortswechsel, sondern etwas viel Bedeutenderes war: eine regelrechte Befreiung.

So ging unser Familienmythos, und wenn meine Mutter zu müde war, um ihn für mich zu wiederholen, oder wenn sie es dabei an Schärfe mangeln ließ, sprang seltsamerweise immer Laura für sie ein, wobei meine Schwester – anders als unsere