Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

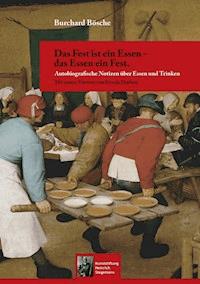

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Schriften der Kunststiftung Heinrich Stegemann

- Sprache: Deutsch

Inspiriert durch seine Tante Lotti, die einst ausführlich die Ernährung auf dem Bauernhof in ihrer Kinder- und Jugendzeit beschrieben hat, hat Burchard Bösche Geschichten zusammengetragen, die seine Ernährung geprägt haben und die erklären, wie sich diese im Laufe des Lebens grundlegend verändert hat. Die Eckpunkte sind dabei die Kindheit auf dem Bauernhof, die Arbeit als Gemüsehändler, das Leben in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, das Engagement für Slow Food und die Reflexion der auf Reisen gemachten Erfahrungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Motto:Wir glauben es sey gar nicht nöthig, mit Ernst zu lernen und zu lehren, Wie wir recht riechen, fühlen, schmecken, recht sehen können und recht hören. Warum? Wir sehen und wir hören ja. Wer leugnet dieses? Es ist wahr, Wir hören, fühlen, riechen, schmecken, und sehn: Doch wie der Thiere Schaar, Ohn alles Zutun unsrer Seelen, ohn auf das, was wir sinnlich spüren, Mit Einsicht und Vernunft, zu achten, ohn auf die Quell zu reflectieren.

Dieses Buch ist all denen gewidmet,

die in ihm namentlich genannt sind.

Essen und Trinken ist ohne

die Mitmenschen nicht denkbar.

Vorwort

von Dr. Ursula Hudson

Vorsitzende Slow Food Deutschland e.V.

Der Titel von Burchard Bösches autobiographischen Essgeschichten gibt die Richtung vor. Das Zitat des Hamburger Dichters der frühen Aufklärung, Barthold Heinrich Brockes, differenziert und pointiert: alle Sinneserfahrungen, auch die damals mehrheitlich als ‚inferior’ betrachteten Sinne der Nase und des Gaumens, gilt es ernst zu nehme; auch wenn es ums Schmecken geht, ist Einsicht und Vernunft wichtig. Mit „Einsicht und Vernunft“ schlägt Burchard Bösche ganzheitlich den kulinarischen Kosmos seines Lebens auf. Er reicht von den frühen Kinderjahren bis in die Gegenwart. Was entstanden ist, ist ein Büchlein, in dem der erlebende und wahrnehmende Mensch im Mittelpunkt steht, subjektiv, an die jeweiligen Orte des Erlebens und ihre Kultur, ihre Gepflogenheiten gebunden. Damit ist es erfreulich gegen den derzeit vorherrschenden Trend von bildlichen Hochglanz Essen-Inszenierungen gerichtet, genauso wie gegen die oft mit einer Feinstwaage im Haus zu bewerkstelligenden Vorgaben in Rezepten, bei denen jede Kochkreativität, jeder eigene Esprit im Umgang mit Lebensmitteln vor dem Genauigkeitsdogma in sich zerfällt. Hier darf der Leser kulinarisches im weitesten Sinne miterleben. Das mag das kulturell Fremde sein einer Niedersächsischen Hausküche in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts etwa, oder er geht auf in den Essgeschichten, die eigene Erinnerung wachrufen. Es ist ein Buch zum Mitdenken, Mitleben, und Mitreflektieren, eines, das auf eine nachdrückliche und doch sehr sanfte Weise sehr deutlich macht, wie wichtig es ist, im Sinne von Brockes auch unserem täglichen Essen mit Einsicht und Vernunft zu begegnen.

Stationen

Aus Kindheit und Jugend

Als Gemüsehändler in Bremen

Ernährung in der Studienzeit

Verpflegung unterwegs

Regionale Küche und Slow Food

Die einzige Gewerkschaft, die den Genuss schon im Namen hat

Die Quintessenz

1. Aus Kindheit und Jugend

Tante Lotti (Mitte) nach dem Mittagsmelken

Tante Lotti gab den Anstoß

Tante Lotti hat die Sache losgetreten. Als meine Mutter im Krankenhaus lag und sie die Wohnung einhütete, schrieb sie mir einen langen Brief, wie das früher mit dem Hausschlachten so war, denn danach hatte ich sie gefragt. Diesen Brief veröffentlichte ich auf der Internetseite von Slow Food Hamburg, was wiederum Tante Lotti motivierte, ihren Bericht noch mal zu schreiben und doppelt so lang, damit er auch richtig war fürs Internet. Ihre Beschreibungen waren so plastisch, dass ich sie bat, auch etwas über die Milchverarbeitung in ihrer Jugend zu schreiben, was sie mit Begeisterung in kurzer Zeit erledigte. Einmal dabei, stachelte ich sie an, auch etwas über Obst und Gemüse, das Backen und die Nutzviehhaltung auf dem Bauernhof zu schreiben. Bald hatte ich einen Packen handschriftlicher Manuskripte auf dem Schreibtisch und kam mit dem Abschreiben gar nicht mehr nach.1

Anne mit ihrer Mutter

Vieles von dem, was Tante Lotti über das Essen in ihrer Jugend berichtete, war mir aus der Küche meiner Mutter – ihrer älteren Schwester – wohl bekannt. Und so entstand die Idee, zu Tante Lottis Bericht die Fortsetzung zu schreiben, und damit nicht zu warten, bis ich in ihrem Alter (damals 82 Jahre) sein würde. Wer weiß, ob ich es dann noch kann, oder ob mich dann überhaupt noch jemand fragt. Die Geschichten habe ich weitgehend aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Es muss nicht alles stimmen. Wenn nicht, ist es hoffentlich gut erzählt.

Die geringen Veränderungen in den Essgewohnheiten von meiner Großelternzur Elterngeneration mögen damit zusammenhängen, dass wir zuhause, noch bei meinem Auszug als Siebzehnjähriger, keinen Fernseher hatten. Wir waren damit dem augenscheinlich großen Einfluss der Kochsendungen mit Clemens Wilmenrod nicht ausgesetzt. Anders war es bei meiner Schwiegermutter Inge. Anne berichtet, dass ihre Mutter keine der Wilmenrodschen Kochsendungen verpasst habe und immer mit Block und Bleistift vor dem Fernseher gesessen habe, um die Rezepte mitzuschreiben. Und nach ihnen wurde auch gekocht. Für Toast Hawaii gab es einen speziellen kleinen Grill, der die Zubereitung am Tisch erlaubte. Den Toast gab es öfter, da die Zutaten (Toastbrot, Schmelzkäse-Scheibletten, Dosen-Ananas, Kochschinkenscheiben) günstig bei Aldi zu bekommen waren. Es fehlten jedoch meistens die Kirschen, denn die waren das Teuerste. In der nächsten Generation ist davon allerdings nicht viel geblieben, immerhin Wilmenrods „Arabisches Reiterfleisch“ hat Anne gelegentlich gekocht.

Hausschlachtung in den 20er Jahren

Tante Lottis Bericht über das Hausschlachten entspricht ziemlich genau auch meinen Erinnerungen. Ich habe noch das Bild vor Augen, wie das Blut aus dem Schnitt im Hals mit kräftigem Strahl in den Eimer strömt und Tante Lotti auf Knien vor dem Schwein mit ihren Arm bis zum Ellenbogen in dem Eimer das Blut rührt, damit es nicht gerinnt. Natürlich waren wir schon als 5jährige Kinder beim Schlachten dabei und fanden es völlig normal, schließlich wollten wir Fleisch und Wurst essen. Als Köstlichkeit habe ich den Bauchspeck in Erinnerung, der am Schlachttag ganz frisch aus dem Kessel gegessen wurde. Und dabei wurde immer des Schweines gedacht, dem wir das zu verdanken hatten. Sprüche wie: „Un wat haa de Söge för schöne blaue Oogen.“2 machten am Tisch die Runde.

Jeden Tag Knipp

Schlachtzeit war Knippzeit. Knipp wurde im großen Waschkessel mit der Wurstbrühe gekocht, mit Hafergrütze, durchgedrehten Schwarten und allerhand sonstigen Schlachtresten, den Pfiff brachten die Gewürze. In meiner Kinderzeit gab es bei uns weder Kühlschrank noch Gefriertruhe, nur eine im Winter recht kühle Speisekammer. Hier lagerte das Knipp in großen Wannen und Bottichen. Oben war es von einer Fettschicht bedeckt, so dass es sich auch ohne Konservierung mehrere Wochen hielt, innerhalb derer es aber aufgegessen werden musste. Wenn es zu lang dauerte oder draußen zu warm geworden war, wurde die Wanne in den Backofen des Heizungsherdes in der Küche gesteckt und noch mal durcherhitzt. Und so gab es wochenlang jeden Tag Knipp: Jeden Morgen zum Frühstück, schön kross gebraten auf einer Scheibe Schwarzbrot, manchmal auch mittags zu Salzkartoffeln und sauren Gurken oder Apfelmus, und gelegentlich abends zu den obligatorischen Bratkartoffeln.

Knipp ist eine norddeutsche Spezialität mit ziemlich genau gezogenen Grenzen, allerdings gibt es wohl kaum jemand, der insgesamt weiß, wo diese Grenzen verlaufen. In Hamburg gibt es kein Knipp, hier heißt das Pendant Grützwurst, die es grundsätzlich in drei Versionen gibt: hell, mit Blut und mit Rosinen. Die Grenze zwischen Knipp und Grützwurst kreuzt die Autobahn Bremen – Hamburg bei Sittensen. Im Südoldenburgischen bei Vechta gibt es noch Knipp, dort habe ich es auf einem Autohof gegessen.

Magenwurst – das war mal ein Festessen

Eine besondere Delikatesse war die Magenwurst, die in den Schweinemagen gefüllt war und zur einen Hälfte aus grob gehacktem gutem Fleisch und zur anderen aus Grütze, Speck, Zwiebeln und Gewürzen bestand und nach dem Räuchern im Winter zu Grünkohl gegessen wurde. Da ein Schwein nur einen Magen hat, gab es die Magenwurst entsprechend der Zahl der Schlachtungen nur ein- oder zweimal im Jahr. Da andererseits die Schweine früher größer waren, wenn sie geschlachtet wurden, war auch die Magenwurst größer, weshalb sie, wie meine Eltern erzählten, oft ein Festessen darstellte, zu dem Freunde und Verwandte eingeladen wurden.

Allerdings war die Grünkohlkultur bei uns nicht hoch entwickelt, der Kohl war wässrig und reichte bei weitem nicht an die Zubereitungen heran, die ich später in Bremen als „Braunkohl“ (mit der starken Betonung auf „-kohl“) schätzen gelernt habe.

Butterkuchen in Variationen

Butterkuchen war der wichtigste Kuchen meiner Kindheit. Es gab drei Arten. Unsere Mutter buk regelmäßig in ihrem Elektroherd zum Wochenende einen Butterkuchen, der entsprechend der Ofengröße klein war. Obwohl ein Hefekuchen, war der Teig sehr fest und hart, wahrscheinlich weil der Teig nicht so lange geruht hatte. Dafür war umso mehr Butter und Zucker drauf, weshalb wir diesen Kuchen liebten. Zu den hohen Festtagen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) oder bei besonderen Familienfesten gab es einen ganzen Butterkuchen vom Bäcker, so etwa im Format 120 x 80 cm. Dieser Kuchen war dicker und lockerer und nicht so üppig belegt. Gelegentlich wurde der Butterkuchen auch in unserem Backhaus gebacken, dann war er fast so groß wie vom Bäcker, in der Konsistenz aber ähnlich dem aus dem Elektroherd.

Am Abend vor dem Fest gab es zum Abendessen nicht die übliche Milchsuppe, vielmehr „Stuten un Mölk“ (Stuten mit Milch). Dafür wurden die Randstücke von dem Butterkuchen abgeschnitten und in heiße Milch getunkt. Ich habe dies als Köstlichkeit in Erinnerung.

Zum Kaffee wurde der Butterkuchen in Stücke von ca. 5 x 20 cm geschnitten und in 8 bis 10 Lagen auf einen Teller geschichtet. Er wurde in den Kaffee getaucht. Davon konnte ich fast einen ganzen Teller voll essen. Sowieso rankten sich um das Butterkuchenessen viele Geschichten. Dabei ging es um Wettessen und darum, dass ein Mensch allein einen ganzen (Bäcker-)Butterkuchen gegessen habe.

Getrockneter Butterkuchen für die Nachbarn

Butterkuchen war in unserer Gegend der klassische Beerdigungskuchen. Nicht, dass es Butterkuchen nicht auch bei anderen Gelegenheiten gegeben hätte, aber bei Beerdigungen war er ein „Muss“. Er spielte nicht nur bei der Trauerfeier eine Rolle, wenn die Trauergäste nach der Beerdigung in eine Gaststätte gingen, um sich dort bei Kaffee und Kuchen zu unterhalten und so ins normale Leben zurück fanden. Auf dem Land gab es früher keine Beerdigungsunternehmer, die heute den Hinterbliebenen die meiste Arbeit abnehmen. Früher war das Sache der Nachbarn, die insoweit eine über Generationen festgelegte Rolle einzunehmen hatten. Dazu gehörte auch das Waschen und Einkleiden der Leiche. Dies hatte unmittelbar nach dem Tode zu geschehen; vielleicht war es einfacher, solange noch keine Totenstarre eingetreten war. Jedenfalls wurden die zuständigen Nachbarn sofort benachrichtigt, wenn im Haus ein Todesfall eingetreten war, auch mitten in der Nacht. Bei alten und kranken Leuten war dies nicht unbedingt eine Überraschung. Die Nachbarn kamen dann auch sofort und erledigten ihre Aufgaben.

Danach gab es reichlich starken Kaffee, Doppelkorn und Butterkuchen. Dieser war natürlich nicht frisch, sondern in weiser Voraussicht gebacken, getrocknet und in einer großen Blechdose eingelagert worden. Essbar wurde er durch Eintauchen in den Kaffee. Bei uns passierte es, dass es unserer Oma sehr schlecht ging, sie „auf den Tod lag“. Überraschenderweise erholte sie sich wieder. Und da sie häufiger Hunger verspürte, durchstöberte sie die Speisekammer und fand die Blechdose mit dem getrockneten Butterkuchen. Böse ging sie meine Mutter an, warum sie ihr die Existenz des Kuchens verschwiegen hätte. Was sie natürlich nicht wusste und ihr auch nicht erzählt wurde war, dass der Kuchen zwar für sie bestimmt war, aber für eine andere Gelegenheit.

Milch von den eigenen Kühen

Die Milch spielt in meinem ganzen Leben eine große Rolle. Die Kühe waren auf dem Bauernhof meiner Eltern eine wichtige Einkommensquelle. In unserem Niedersachsenhaus standen sie auf der rechten Seite der großen Diele. Sie waren angebunden und hatten, außer dass sie aufstehen und sich hinlegen konnten, kaum Bewegungsspielraum. Umso bemerkenswerter war die Tatsache, dass die Kühe, wenn sie im Sommer tagsüber frei auf der Weide laufen konnten, abends freiwillig wieder in den Stall gingen, sich von selbst an ihren Platz stellten und ihren Kopf hinhielten, um sich wieder anbinden zu lassen. Vielleicht war es das erwartete Futter, vielleicht das stramme Euter und das erwartete Melken, vielleicht war es auch die Gewohnheit und das Vertrauen, zu passender Zeit wieder freigelassen zu werden.

Unsere Oma Kleinenborstel beim Melken

Die Kühe gaben Anlass zu mancherlei philosophischer Betrachtung. Auf jeden Fall haben sie den Rhythmus des Lebens auf dem Hof bestimmt, denn ob werk- oder feiertags, Weihnachten oder Ostern, die Kühe mussten jeden Tag versorgt werden. Zweimal am Tag ausmisten, zweimal füttern, zweimal melken. Die Arbeiten waren verteilt. Meine Mutter war zuständig für das Melken. Wir Kinder mussten früh anpacken und das Ausmisten erledigen, mein Vater kümmerte sich um die Fütterung mit Kraftfutter, vor allem Sojaschrot, das genau zugemessen wurde. Wir Kinder fütterten die Kühe mit zerkleinerten Rüben und mussten täglich vom Heuboden das nötige Heu herunterwerfen, um es dann den Kühen abschließend vorzulegen.

Die Milch wurde durch einen Wattefilter für den groben Dreck in Milchkannen gefüllt, die abends in ein neben dem Haus in den Boden eingelassenes Wasserbassin zum Abkühlen gestellt wurden. Morgens kam die warme Milch zusammen mit der vom Abend auf die Milchbank an der Straße, wo sie schon vor acht Uhr von Jan Holle, dem Milchkutscher abgeholt wurde, der sie mit seinem Pferdewagen zur Martfelder Molkerei brachte. Zwischen 10 und 11 Uhr kam er wieder und brachte die leeren oder für die Schweinemast mit Molke und für die Kälbermast mit Magermilch gefüllten Milchkannen zurück und außerdem regelmäßig eine kleine 5-l-Kanne mit Buttermilch. Er brachte auch entsprechend der morgendlichen Bestellung die Butter mit und Schnittkäse, wobei es sich ausschließlich um jungen Tilsiter handelte, der in der Martfelder Molkerei hergestellt wurde. Anderen Schnittkäse gab es bei uns nicht und habe ich auch erst nach Abschluss meiner Mittelschulzeit kennen gelernt.

Mein Vater bringt die Milchkannen zur Milchbank an der Straße

Milch für den Eigenbedarf stand immer in einem 10-l-Eimer in der Speisekammer auf dem Boden, in dem Eimer eine Kelle, mit der sich jeder nach Belieben bediente. Die Milch musste frisch getrunken oder verarbeitet werden, denn eine Kühlung gab es nicht. Auch die oft zahlreichen Katzen und der Hund wurden mit der Milch versorgt, in die oft nur gekochte Kartoffeln gequetscht waren. Es muss gut gerochen haben, denn jedes Jahr im August/September kamen Igel ins Haus zum Katzennapf, um sich dort zu bedienen, was den Katzen durchaus missfiel, sie aber nicht verhindern konnten, so dass sie schließlich einträchtig mit den Igeln aus einem Napf fraßen, wobei meine Mutter selbstverständlich die Portionen so angepasst hatte, dass alle satt wurden.

Milch wurde im Sommer, immer wenn die Temperaturen es zuließen, und man braucht zur Herstellung schon über 20°, als Dickmilch gegessen. Sie wurde in Glasschalen angesetzt, die einen guten halben Liter fassten und waren mit Frühstücksbrettchen dazwischen in der Speisekammer gestapelt. Die Dickmilch wurde mit Zucker gegessen und wieder mit Schwarzbrot, diesmal aber in kleinen Stückchen über die Dickmilch gebröselt.

Mit meinem Auszug zuhause verlor die Milch wesentlich an Bedeutung für die Ernährung. Lange habe ich gebraucht, der ich an frische Rohmilch gewöhnt war, mich an die pasteurisierte und homogenisierte so genannte Frischmilch zu gewöhnen. So wie zuhause habe ich die Milch nicht mehr genutzt, sieht man mal ab von Erdbeeren mit Milch, die ja nun einfach zusammen gehören. Gut erinnere ich mich an einen Urlaub im April auf Sizilien, wo es frische Erdbeeren gab und, wie der Zufall es wollte, in der Nähe unseres Quartiers einen Bauern, der zwei Kühe im Stall hielt und frische Milch verkaufte. Dort hatten wir Besuch von einem italienischen Freund, dem wir eine Freude machen wollten und ihm Erdbeeren mit Milch anboten, wovon er sich mit Grausen abwandte. Auch als uns Jahre später ein Freund aus Mailand besuchte, machten wir wieder die gleiche Erfahrung. Er allerdings konterte damit, dass er frische Erdbeeren kaufte und eine Flasche Rotwein, in dem er diese ansetzte, was auch nicht schlecht ist. Aber Erdbeeren mit frischer Milch sind nicht zu toppen, auch nicht durch Sahne statt Milch.

Täglich Buttermilch

Mit den vollen Milchkannen wurde immer eine leere 5-l-Kanne zur Molkerei geschickt, die dann mit Buttermilch gefüllt zurückkam. Frische Buttermilch, wie sie direkt aus dem Butterfass kommt, ist eine Delikatesse, die man heute nur ausnahmsweise genießen kann, denn meist wird die Buttermilch mit einem langen Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft, was unter mikrobiologischen Voraussetzungen möglich ist, den Geschmacksverlust aber nicht berücksichtigt. Frische Buttermilch ist zunächst ein köstliches Getränk. Dann kann man eine süße Suppe mit Dörrobst daraus kochen, die meine Mutter anders als meine Großmutter aber nicht mochte, weshalb es sie fast nie gab. Dann kann man als Arme-Leute-Gericht Pellkartoffeln mit Buttermilch essen, was im armen ländlichen Holstein früher sehr oft der Fall gewesen sein muss, wie einst der badische Militärarzt Kussmaul als Teilnehmer des Schleswig-Holstein-Feldzuges von 1848 gegen Dänemark ausführlich beklagte. Wenn man denn hat, kann man das erfrischende Gericht gut mit gewürfeltem Schinken aufwerten.

Zur Buttermilch gehört noch die Geschichte mit dem Buttermilchkäse. Im Krieg und danach bestand für die Bauern Ablieferungspflicht für die Milch und selbstverständlich war es ihnen nicht gestattet, von der aufgerahmten Milch oben die Sahne abzunehmen und daraus Schlagsahne zu machen. Nun gab es in der schlechten Zeit bei uns zu Hause doch ab und zu mal eine Sahnetorte. Damit meine beiden älteren Brüder Hans-Hermann und Hartmut das nicht in der Schule ausplauderten, wurde ihnen erzählt, die Sahne auf der Torte sei „Buttermilchkäse“, wogegen ja niemand etwas haben konnte.

„... denn traant de Kaie de Oogen“

Wie oft bekamen wir zu hören: „Smeer de Botter nich so dicke, denn traant de Kaie de Oogen.“ („Schmier die Butter nicht so dick, sonst weinen die Kühe.“) In meiner Kinderzeit gab es bei uns auf Brot nur Butter oder Schmalz, aber keine Margarine, denn die musste zugekauft werden, während die Butter von unserer Molkerei zurückgeliefert wurde und Schmalz (vor allem Griebenschmalz) beim Schlachten anfiel. Gelegentlich kaufte unsere Mutter aber doch Margarine, und die haben wir dann mit Genuss auf Brot gegessen, eben mal was anderes als ewig diese eintönige Butter. Ach ja, die Kühe. Sie standen im Kuhstall angebunden, in dem alten Niedersachsenhaus direkt an der Diele, nur wenige Schritte von der Küche entfernt. Einige Male bin ich vom Küchentisch aufgesprungen und zu den Kühen gelaufen, um zu sehen, ob ihnen tatsächlich die Tränen liefen. Aber ich war nie schnell genug, immer waren die Tränen schon wieder getrocknet, wenn ich nachsah. Die Kühe nahmen es offensichtlich nicht übel, wenn man die Butter dick schmierte. Sie waren gutmütig zu uns Kindern und ließen es klaglos zu, dass wir auf ihnen herumkletterten, wenn sie wiederkäuend im Stroh lagen.

Was uns von klein auf beigebracht wurde, das war der Respekt vor den Nahrungsmitteln. Essbares wurde nicht weggeworfen. Das bedeutete allerdings nicht, dass unsere Mutter die Mahlzeiten nach dem Prinzip regierte: „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.“ Was ich nicht mochte, brauchte ich auch nicht zu essen, z.B. Kümmel im Sauerkraut, Milchsuppe mit Haferflocken oder Mehlklößen. Ich glaube, dass dieser fehlende Zwang dazu beigetragen hat, meine Neugier auf unterschiedlichste Speisen zu wecken, wie sie mir heute noch zu eigen ist. Wenn etwas nicht gegessen wurde, wurde es zu Viehfutter, meistens für die Schweine, und was wirklich verdorben war, kam auf den Kompost, genauer auf den großen Misthaufen, und diente als Dünger.

Der Respekt vor den Nahrungsmitteln hatte manchmal geradezu sakrale Züge. Unsere Mutter sprach vor dem Essen das Tischgebet: „Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was Du uns bescheret hast. Amen.“ Besondere Bedeutung kam dem Brot zu, das niemals weggeworfen wurde. Wir hatten zuhause eine Brotschneidemaschine mit einer Handkurbel, die meine Mutter bediente. Ich weiß es aber von anderen Familien, und habe es selbst gesehen, dass das Brotscheiden das Privileg des Hausvaters war und mit einem großen Messer am Tisch erfolgte, das Brot dabei im Arm haltend. Und Scheibe für Scheibe wurde das Brot den Tischgenossen zugeteilt.

Generell gab es damals kaum Müll und eine organisierte Müllabfuhr sowieso nicht. Sie wurde nicht gebraucht. Wenn mal etwas weggeworfen werden musste, z.B. ein verbeulter Topf oder eine zerbrochene Schüssel, dann kam es in die Schuttkuhle an Siemers-Fuhren, das war eine von allen Dorfbewohnern genutzte Grube am Waldrand in einem Ausmaß von vielleicht 5 x 15 m. Diese Kuhle wurde nie ausgeräumt und füllte sich nur ganz langsam. Als Kinder haben wir sie immer wieder durchsucht, um Gegenstände zum Spielen zu finden.

Der Respekt vor den Nahrungsmitteln macht sich heute vor allem in Erntezeiten bemerkbar. Ich empfinde es irgendwie als Verpflichtung, das, was der Herrgott für uns hat wachsen lassen, zu ernten und zu verarbeiten, und ich bin ganz stolz, wenn ich nach der Ernte die Weckgläser im Keller mit Birnenkompott, Apfelmus, Zwetschen und Kirschen betrachte, manchmal über 100 Stück.

Kühe mit Hörnern und Schweine mit Schwänzen

Unsere Kühe hatten noch Hörner. In der modernen Milchviehhaltung werden die Hornstümpfe schon den Kälbern ausgebrannt, so dass sie sich nicht mehr entwickeln können. Dies sei aus Sicherheitsgründen notwendig, wenn die Kühe nicht angebunden gehalten werden, wie es früher üblich war. Angeblich verlangt die Berufsgenossenschaft diese Maßnahme. Ich bin allerdings als Kind viel zwischen frei laufenden Kühen herumgelaufen und bin nie von einem Tier bedroht oder gar angegriffen worden. Das kam nur bei Bullen vor, vor denen man sich in Acht nehmen musste.

Schwarz-Bunte Ostfriesen mit Hörnern, keine Holstein-Friesian-Turbokühe

Das Hörnerausbrennen ist für die Kühe ein tiefgreifender Eingriff, keine Lappalie. Kühe, die oft über Jahre in ihrer Herde zusammen bleiben, haben eine ausgeprägte Hierarchie, die auch durch die Seniorität bestimmt wird. Wenn sich eine hochstehende Kuh, was gelegentlich vorkommt, ein Horn abstößt, dann bleibt ein zunächst stark blutender Hornstumpf zurück, der sehr schmerzempfindlich ist. Die Folge ist der Absturz in der Hierarchie, die beispielsweise zu beobachten ist bei der Reihenfolge, in der die Tiere aus einem frisch gefüllten Wasserbottich saufen. Der Hornverlust bewirkt bei den Tieren eine starke seelische Beeinträchtigung. Dabei habe ich allerdings auch Mitgefühl jüngerer Tiere beobachtet, beispielsweise, wenn sich eine jüngere Kuh neben die Wasser saufende ältere mit dem verlorenen Horn stellt, um diese vor den Stößen anderer Kühe zu schützen, die die alte vom Wasser verdrängen wollen. Demeter-Höfe lassen den Kühen in der Regel ihre Hörner, für mich ein Grund, Demeter-Milch und -Milchprodukte zu bevorzugen.

Eber mit Schwanz

Ähnlich wie bei den Kühen mit den Hörnern ist es bei den Schweinen mit den Schwänzen. Sie werden ihnen in vielen Schweinemästereien prophylaktisch abgeschnitten. Das ist angeblich nötig, weil sich die Schweine andernfalls selbst gegenseitig die Schwänze abbeißen würden. Das ist nicht ganz falsch. Ich habe in meiner Jugendzeit bei uns auf dem Hof einige Male beobachtet, dass es in einzelnen Ställen Gruppen von Schweinen gab, denen allen der Schwanz fehlte, allerdings bis auf einem Schwein. Und dieses eine, unversehrte Schwein war das Schwächste unter ihnen. Die Erklärung ist einfach. Wenn eine neue Gruppe (auf platt sagt man „Köppel“) Schweine in den Stall kommt, sind sie noch jung und schmal. Dann werden sie gemästet und wachsen in die Breite. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem sie nicht mehr alle gleichzeitig an den Trog passen, übrig bleibt das schwächste Tier. Dies möchte aber auch an den Trog und zerrt mit der Schnauze an den Schwänzen der übrigen Schweine, bis irgendwann Blut kommt. So auf den Geschmack gekommen, macht das schwache Schwein es nach und nach bei allen Stallgenossen, bis eben alle Schweine keinen Schwanz mehr haben, außer einem, woran man erkennen kann, dass das Schwanzabbeißen kein Problem der Schweinenatur ist sondern die Konsequenz fehlerhafter Haltung.

Auch als Reittier geeignet

Fast im Kartoffelmus zerkocht

Eine meiner frühesten Erinnerungen erfüllt mich immer noch mit Grausen. Bei der Martfelder Molkerei war eine Kartoffeldämpfanlage gebaut worden, die die große Dampferzeugungskapazität der Molkerei nutzte. In dieser Anlage wurden die von den Bauern angelieferten Kartoffeln im Dampf gegart und zermust wieder auf die Wagen geladen. Anschließend kamen sie noch dampfend auf dem Hof in Beton-Erdsilos, um den Winter über nach einer Milchsäuregärung als Schweinefutter zu dienen. Auch mein Vater hatte diese Möglichkeit genutzt und einen Wagen voller heißer Kartoffeln in das Silo verfrachtet. Als sich die obere Schicht abgekühlt hatte, bin ich, vier bis fünf Jahre alt und mit kurzer Hose, langen Strümpfen und Gummistiefeln bekleidet (das weiß ich immer noch) in das Silo geklettert, um die Sache zu erforschen. Dann machte ich die Erfahrung, die auch die letzte vieler Moorleichen gewesen sein muss: Ich sank ein in den Kartoffelbrei und bekam meine Füße nicht mehr raus. Mit jedem Versuch, aus dem Silo herauszukommen, sank ich tiefer. Gleichzeitig nahm die Hitze an meinen Füßen zu. Ich schrie so laut, dass mein Vater mich hörte und mich aus dem Silo zog. Allein hätte ich es nicht geschafft. Und wahrscheinlich wären meine Beine in der großen Hitze gut durchgegart gewesen. Aber ich hatte eben immer meine Schutzengel, von denen gelegentlich gesagt wurde, sie würden in Schichten arbeiten, um mich vor den vielen Fährnissen zu bewahren, in die ich mich begab.

Der Autor, unzerkocht

Eitzer Kaffee und Bonisto

Bohnenkaffee gab es bei uns nur am Sonntagnachmittag, gemahlen in einer hölzernen Kaffeemühle mit Schublade, wobei man beim Mahlen die Mühle mit den Knien festhalten musste. Das Kaffeemehl wurde in die große Kaffeekanne geschüttet und dann mit kochendem Wasser überbrüht. Nachdem der Kaffee sich gesetzt hatte, wurde eingeschenkt, immer durch ein Kaffeesieb, damit man nicht auf dem Kaffeesatz herumkauen musste.

Auch alltags wurde am Nachmittag Kaffee getrunken, so gegen halb vier. Allerdings gab es hierzu keinen Kuchen, sondern Brot mit Marmelade oder Rübensirup, meist Weißbrot oder Graubrot. Der Kaffee allerdings war Muckefuck, Kaffeeersatz, aus Getreide gebrannt. Bei uns in der Gegend (in Eitze bei Verden) wurde „Eitzer Kaffee“ produziert und in einer weißen Packung mit blauen Punkten verkauft. Wir tranken jedoch über Jahre hinweg nur Bonisto aus einer roten Packung, wo auch immer er herkam, denn bei Bonisto waren Figuren oder andere Sachen für Kinder in der Packung, weshalb wir diese Marke bevorzugten. Muckefuck mit Milch wurde zur Erntezeit als Getränk aufs Feld mitgegeben, um dort den Durst zu löschen, meist in den 5 l-Kannen, die sonst für den Transport der Buttermilch von der Molkerei benutzt wurden. Wenn Becher fehlten, wurde aus dem Kannendeckel getrunken.

Frigeo-Brause und Wasser aus dem Alu-Becher

Als Kind habe ich ganz viel Wasser aus dem Kran getrunken. Wir hatten damals einen eigenen Brunnen mit einer elektrischen Pumpe daran, und mir schmeckte das Wasser – im Vergleich zu dem, was ich anderswo probiert hatte – sehr gut. Ich mochte das Wasser aber nur aus einem bestimmten Becher, ziemlich groß, aus Aluminium und etwas verbeult.

Mineralwasser aus Flaschen gab es bei uns nicht. Als Lehrling im Gemüsehandel habe ich später Kunden bedient, die Mineralwasser ohne etwas drin tranken, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, bzw. in einem Fall mit einer Zuckerkrankheit erklärt wurde mit dem Zusatz, dass man sich an das Getränk ganz gut gewöhnen könne. Wir haben als Kinder dagegen das Wasser, vor allem im Sommer, mit Frigeo-Brausepulver oder –würfeln aromatisiert und dabei das Sprudeln genossen. Manchmal habe wir die Brause in der 5 l-Buttermilchkanne angesetzt, was allerdings dazu führte, dass das Sprudeln viel eher vorbei war, als wir die Kanne leer hatten, so dass das Getränk nur noch eine leicht grün oder himbeerrot gefärbte Brühe war. Das Brausepulver wurde auch ohne Wasser konsumiert, und zwar in die hohle Hand geschüttet und dann mit der Zungenspitze aufgeleckt. Das gab schon einen besonderen Kick.

Torten und Kuchen satt

Erst sehr spät habe ich bemerkt, dass es mit unseren Torten etwas Besonderes war und ist. Bei den Besuchen in Italien wurden wir mit einem Begriff von Torten konfrontiert, der dort einen zwar runden aber ziemlich trockenen Kuchen meint und mit dem, was wir als Torte kannten, kaum was gemein hatte: hoch, breit, sahnig. Torten gab es vornehmlich zu besonderen Gelegenheiten, Weihnachten, Ostern, Pfingsten oder wenn Besuch da war. Meist waren es mehrere Torten, die es neben dem Butterkuchen und dem Wickelkuchen (mit Rosinen und Succade) gab. Die einfache Torte bestand aus einem – oft fertig gekauften – Tortenboden und einer mit Gelatine befestigten Obstauflage (Erdbeeren, Kirschen, Stachelbeeren, Pfirsich) und einer Schicht Sahne oben drüber. Viel besser war es natürlich, wenn ein dicker Tortenboden aus Mürbeteig in zwei oder drei Scheiben geschnitten wurde und zwischen diesen Scheiben dann unterschiedliche Füllungen untergebracht wurden: Obst, Quarkcreme, Mohnpaste, Marzipan. Und außen wurde die Torte dann mit Sahne verkleidet, oder, eine Spezialität, als Mohntorte mit einer Marzipanschicht überzogen.

Familientreffen (nach dem Tortenessen)

Der Klassiker Schwarzwälder Kirschtorte, mit Sahne-Kirsch-Füllung einschließlich Kirschwasser, kam bei uns zuhause nicht vor. Ich schätze sie als eines der höchsten deutschen Kulturgüter und erinnere mich voll Dankbarkeit daran, sie in Windhoek (Namibia) im „Fürstenhof“ zusammen mit einem Kännchen guten Kaffees unter Palmen und einem Bismarck-Porträt genossen zu haben.

Bei uns zuhause hat sich die Tortenkultur zu neuen Höhepunkten aufgebaut, indem es sich einbürgerte, dass bei Familientreffen von verschiedenen Seiten Torten eingebracht werden, so dass auf dem Kaffeetisch nicht selten fünf oder sechs verschiedene Torten stehen, die natürlich alle probiert werden müssen, da man keine Spenderin beleidigen möchte. In Norddeutschland gibt es auf dem Land viele Cafés, in denen man die große Tortenkultur genießen kann. Die Buchweizentorte aus der „Kaffeestuuv“, einem ländlichen Café bei Schneverdingen in der Nordheide, werde ich nicht vergessen. Eine Rundreise durch das schöne Schleswig-Holstein sind die vielen Guts- und Bauernhof-Cafés wert, auf denen herrliche Torten serviert werden, vor allem Erdbeer- und Himbeertorten zur jeweiligen Erntezeit der Früchte.

Einkauf in großen Mengen

Der Rhythmus der Jahreszeiten hat zu meiner Kinderzeit die Versorgung geprägt, wie man es sich heute kaum noch vorstellen kann. Das ist ohne weiteres nachvollziehbar beim selbst geernteten Obst und Gemüse, das, wenn es anfiel, in Mengen gegessen wurde und das in dieser Zeit einzumachen, einzukellern und später auch einzufrieren war. Und geschlachtet wurde auch nur ein- oder zweimal im Jahr. Der Jahresrhythmus bestimmte aber auch die Versorgung bei vielen zugekauften Nahrungsmitteln.

Auf Butterbrot haben wir viel Zuckerrübensirup gegessen. Dieser kam im Herbst nach der Zuckerrübenernte zusammen mit den Rübenschnitzeln für die Kühe und zwei 25-kg-Säcken Zucker zurück aus der Zuckerfabrik in Neustadt am Rübenberge (sic!), und zwar jeweils zwei oder drei 10-l-Eimer, die den Jahresbedarf deckten. In den Eimern setzte sich am Grund schließlich eine Masse mit viel auskristallisiertem Zucker ab, die ich gern gelöffelt habe.

Apfelsinen gab es eine oder zwei Kisten zu Weihnachten, geliefert von unserem Nachbarn Hermann Wolters, der an einer Bremer Apfelsinen-Importfirma beteiligt war. Sie wurden auf die Weihnachtsteller für die Familienmitglieder verteilt. Wer sonst Obst essen wollte, konnte sich Äpfel aus dem Keller holen, wovon ein grüner Pison besonders lange hielt. War der Keller leer, musste bis zu den Klaräpfeln im August gewartet werden. Zu Weihnachten wurden auch größere Mengen Wal- und Haselnüsse gekauft und sonst nicht.

Der Einfluss der Flüchtlinge3

Ich bin 1946 geboren. Damals hatten wir, wie auch die meisten Nachbarn, Flüchtlinge einquartiert, unsere kamen aus Schlesien. Die Flüchtlinge blieben bis in die fünfziger Jahre, bis sie in den sich entwickelnden Industriegebieten Arbeit und Wohnung fanden, unsere in Baden, die Familie meines Freundes Winfried Wrba bei VW in Wolfsburg. Winfried hatte etwas fernöstlich angehauchte Gesichtszüge, weshalb unser Lehrer in Rechnen, Karl von Hollen, ihn mit dem Spitznamen „Dshingis Kahn“ hänselte, bis Winfried böse wurde und entschlossen forderte: „Onkel Karl, du sollst nicht immer Schinken-Karl zu mir sagen.“, was dann auch unterblieb.

Die Flüchtlinge hatten viel Zeit und brauchten etwas zu essen. Alle hatten sich kleine Gärten angelegt auf Ackerflächen, die ihnen von den Bauern auf Anweisung der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden waren. Allerdings war es manchmal recht ungeeignetes Land, zum Teil völlig verschattet durch große Eichen. Bei der Familie von Winfried habe ich in der Wohnküche zum ersten Mal einen Glasballon mit blubberndem Gärröhrchen gesehen, denn Alkohol wurde auch gebraucht. Es war, glaube ich mich zu erinnern, Brombeerwein, der dort entstand.

In einem Waldstück bei uns im Dorf gab es Waldhimbeeren, die vorzüglich schmeckten, für die sich aber kein Einheimischer interessierte. Die Flüchtlinge haben sie dafür so gründlich gepflückt, dass nach wenigen Jahren kaum noch Himbeeren existierten. Etwas Ähnliches muss mit den Pfifferlingen passiert sein. Ich bin mir sicher, sie als kleines Kind noch bei uns am Waldrand gesehen zu haben, dann waren sie verschwunden.

Unser Niedersachsenhaus. Im ersten Stock hinten wohnten die Flüchtlinge

Ich erinnere mich daran, dass bei uns auf der Diele ein Mann mit einer ganz kleinen Ziehharmonika Musik machte und dann meine Mutter um eine Speckschwarte bat. Flüchtlinge bekamen Care-Pakete. Den Inhalt habe ich nicht erfahren, bis auf die Trockenmilch, die man – in Pulverform – auch mir mal zum Kosten gab und die ich ziemlich scheußlich fand.

Manchmal frage ich mich, ob die Flüchtlinge in der Zeit, in der sie da waren, unsere traditionelle Küche beeinflusst haben. Was meine Mutter – leider – nicht übernommen hat, waren die Klöße. Gut erinnere ich mich daran, wie „Tante Kaluschke“, die Mutter unserer Flüchtlingsfamilie, bei uns am Küchentisch stand und eine lange Teigrolle bearbeitete und diese dann mit dem Messer zu einzelnen Klößen zerschnitt. Erst in meiner Lehrzeit bekam ich wieder Klöße, und zwar Zwetschenknödel mit Würfelzucker drin, als mich einmal eine aus dem Sudentenland stammende Verkäuferin nach Hause einlud.

Eine andere Sache ist das mit dem Knoblauch. Bei uns in der Gegend wurde kein Knoblauch gegessen. Knoblauchgeruch aus dem Mund war verpönt. Aber die Flüchtlinge aßen Knoblauch, taten sie sogar in die Wurst, was bei jedem Wurstkauf im Schlachterladen die Frage auslöste: „Mit oder ohne Knoblauch?“ Immerhin gab es nun Knoblauchwurst, und es gibt sie heute noch. Ansonsten schätze ich den nachhaltigen Einfluss der Flüchtlinge auf die hiesige Küche als gering ein. Noch am größten wird er dort sein, wo vertriebene Bäcker, Konditoren oder Schlachter in der neuen Heimat ein Geschäft übernehmen und sich selbstständig machen konnten. So haben sich schlesische und polnische Würste durchgesetzt, der Knoblauch blieb in der Wurst und auch Königsberger Marzipan findet man hier und da. Den Flüchtlingskindern ging es im Übrigen keineswegs immer schlechter als uns gleichaltrigen Einheimischen. Winfried zum Beispiel bekam regelmäßig Bananen, die es bei uns zuhause fast nie gab, und so habe ich bei ihm das Weiße an der Bananenschale abgekratzt, um auch mal Banane zu schmecken.

Hühner als Hausgenossen

Zu meiner Kinderzeit war der Hühnerstall immer abgeschlossen. Zu groß war das Risiko, dass im Schutze der Dunkelheit jemand kam und ein Huhn mitnahm oder auch tagsüber sich bei den frisch gelegten Eiern bediente. Mein Freund Winfried von der Flüchtlingsfamilie in der Nachbarschaft wusste, dass Eier auch roh schmecken, man musste nur rankommen. Da die Tür verschlossen war, krochen wir durch das für uns Fünfjährige noch hinreichend große Hühnerloch. Winfried zeigte mir, dass man auf beiden Enden des Eis ein Loch in die Schale picken muss, dann kann man, auf der unteren Seite saugend den gesamten Eiinhalt in den Mund schlürfen. So machten wir es. Als wir satt waren verließen wir den Stall auf demselben Wege, auf dem wir gekommen waren. Ich erinnere mich nicht, wieviel Eier wir zu uns genommen haben. Es müssen aber so viele gewesen sein, dass mein Vater beim abendlichen Eiereinsammeln sich nicht erklären konnte, wie es zu einem so plötzlichen Leistungsabfall der Hühner gekommen sein mochte.

Eine grauselige Hühnergeschichte beschäftigt mich heute noch. Hühnern für den Eigenbedarf wurde der Kopf abgehackt. Das ging schnell und problemlos. Sollten Hühner aber verkauft werden, dann musste der Kopf dranbleiben, auch wenn er in Papier eingewickelt wurde, damit die Käufer nicht die gebrochenen Augen sahen. Zum Schlachten wurden die Hühner an den Beinen gehalten, den Kopf nach unten. Mit einer großen Feile bekamen sie zur Betäubung einen Schlag auf den Kopf, danach wurde mit einem scharfen Messer die Halsschlagader durchgeschnitten und man ließ sie, die Tiere weiter an den Beinen haltend, ausbluten. Eines Tages war ich mit dem Schlachten etlicher Hühner beauftragt, habe das erledigt und bin dann zum Essen gegangen. Als ich danach wiederkam, sah ich, dass ein Huhn die Schlachtung überlebt hatte und wieder herum lief. Ich habe die Schlachtprozedur wiederholt. Heute empfinde ich, dass ich das nicht hätte tun sollen. Es ist doch fast eine Art Gottesurteil, wenn ein Lebewesen diesen Schlachtvorgang überlebt. Danach hätte es sich gehört, das Huhn wieder aufzupäppeln und ihm ein möglichst langes und unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Aber für solche Sentimentalitäten war auf dem Bauernhof wenig Raum.

Hühner haben auch unseren weiteren Lebensweg begleitet. Als Anne und ich 1985 ein Reihenhaus in Frankfurt-Bornheim gekauft hatten, habe ich im Kreis von NGG-Kollegen herumerzählt, dass ich eigentlich ganz gern Hühner halten würde. Es dauerte nur wenige Tage und Reiner Eich, Betriebsratsmitglied bei Pauly-Zwieback in Friedrichsdorf, brachte an einem Abend einen Umzugskarton mit zwei Hennen und einem Hahn vorbei, ZZU-Tiere von seinem hühnerzüchtenden Vater, wie er erklärte. ZZU ist die Abkürzung für „zur Zucht untauglich“. Nun hatten wir keinen Hühnerstall und keinen Auslauf und noch nicht mal einen Zaun zu unseren Nachbarn zur Rechten. Nachdem wir den Karton aufgemacht hatten, sah der Hahn Licht und fing in unserer Küche heftig an zu krähen. Also kamen die Hühner in den Keller, wo sie aber auch nicht so im Karton bleiben konnten. In wenigen Tagen mussten wir ihnen in einer Kellerecke einen Stall einrichten und draußen im Garten einen Hühnerauslauf abteilen. Die alte Nachbarsfrau zur Linken fragte dabei unseren Helfer, der die Löcher für die Zaunpfähle aushob, ob da jetzt Schweine gehalten werden sollten, worauf er entgegnete: „Nein, ein Pferd.“. Die nachbarschaftlichen Beziehungen verbesserte das nicht. Ein Problem war der dreistöckige Wohnblock auf der Rückseite unseres Hauses. Immer, wenn der türkische Mieter im 3. Stock nachts auf die Toilette ging, glaubte unser Hahn, dem wir inzwischen den Namen Otto gegeben hatten, die Sonne gehe auf und fing an zu krähen. Um Ärger mit den Nachbarn vorzubeugen, besorgte ich mir von meiner Gewerkschaft NGG ein Schalldruckmessgerät, das beim Krähen eine Lautstärke von über 80 dBA anzeigte, ungefähr so viel, wie bei einem vorbefahrenden Inter-City-Zug. Ich habe den Hühnerstall mit alter Kleidung ausgestopft und so für Schallschutz gesorgt.

Unsere Hühnerfamilie, schon mit Nachwuchs

Die beiden Hennen haben wir Emma und Luzie genannt, zwei Namen, die beim Tod ihrer Trägerinnen immer wieder auf die Nachfolgerinnen übergingen, was unvermeidlich war, weil wir nur die Eierbecher mit diesen Namen haben.

Als wir 1992 nach Hamburg umzogen, haben wir hier ein Haus gekauft, in dessen Garten ein Schuppen stand, der einst 1945 mit Trümmersteinen gebaut worden war und in dem sich noch ein Hühnerloch befand. Hier wurde den Hühnern nach einiger Zeit die Auslaufpforte geöffnet, so dass ihnen der ganze Garten mit allen seinen grünen Pflanzen zur Verfügung stand. Sie dankten es uns durch wohlschmeckende Eier, wie man sie im Laden nicht kaufen kann, Eier, die von dem vielen Grünzeug ein dunkel-orangefarbenes Dotter haben. Die jungen Blätter unserer Buchenhecken müssen für die Hühner eine besondere Delikatesse sein. Soweit sie sie mit lang gestrecktem Körper irgend erreichen können, fressen sie sie ab, so dass wir in diesem unteren Bereich die Hecken nicht mehr scheiden müssen.

Luzie und Emma

Ich bin überzeugt, dass Hühner über einen guten Geschmack verfügen. So habe ich mir auch mal aus jungen Buchenblättern einen Salat gemacht und fand ihn interessant. Wir haben kein elektrisches Licht im Hühnerstall, so dass die Hühner nur legen müssen, wie die Natur es vorgesehen hat, von Ostern bis Herbstanfang, sonst ist Pause. Da weiß man doch, warum es „Ostereier“ heißt.