9,99 €

Mehr erfahren.

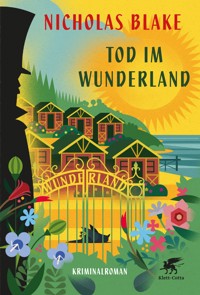

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Ferguson O'Brien, hochdekorierter Pilot und Abenteurer, erhält seit einiger Zeit eine Reihe von äußerst eloquenten Morddrohungen, in denen ihm angekündigt wird, den zweiten Weihnachtsfeiertag nicht zu überleben. Doch von so etwas lässt sich jemand wie O'Brien nicht verunsichern, stattdessen schmiedet der alte Haudegen einen Plan, um seinen Mörder zu entlarven. Zur Unterstützung lässt er zudem den charismatischen Detektiv Nigel Strangeways nach Dower House kommen, der sich so in einer bunten Weihnachtsgesellschaft voll undurchsichtiger Motive wiederfindet. Und während Strangeways noch versucht, aus den Gästen schlau zu werden, wird O'Brien pünktlich nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag tot aufgefunden – doch dem einen Toten folgen noch weitere …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2020

Sammlungen

Ähnliche

Nicholas Blake

DAS GEHEIMNIS VON DOWER HOUSE

Eine weihnachtliche Kriminalgeschichte

Aus dem Englischen von Jobst-Christian Rojahn

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Thou Shell of Death« im Verlag Collins Crime Club, Glasgow

© 1936 by Literary Executor of the Estate of C. Day Lewis

Für die vorliegende Ausgabe

© 2020, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Die Übersetzung von Jobst-Christian Rojahn erschien erstmals unter dem Titel »Eine vertrackte Geschichte« im Verlag Diogenes AG, Zürich

© 1996 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: ANZINGERUNDRASP Kommunikation GmbH, München

Unter Verwendung einer Illustration von Dieter Braun Illustration, Hamburg

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98474-3

E-Book: ISBN 978-3-608-12004-2

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Kapitel 1

Die Geschichte des stellvertretenden Polizeipräsidenten

Ein Winternachmittag in London. Die Dämmerung senkt sich mit jener schnellen und geräuschlosen Effizienz herab, wie sie den Aufzügen in Tausenden von Hotels und Kaufhäusern und Bürogebäuden eigen ist. Blinzelnde, sich verschiebende, sich entfaltende, flackernde und grelle Leuchtreklamen künden von diversen Segnungen der Zivilisation des 20. Jahrhunderts, preisen die Göttlichkeit dieses Portweins und jener Schauspielerin, und ein paar Sterne, welche die Dreistigkeit besessen hatten, am Himmel zu erscheinen, haben sich allem Anschein nach eilends aus diesem Wettstreit in höhere Regionen zurückgezogen. In den Straßen deutet die Tatsache, dass Kinder und in braunes Packpapier gewickelte Päckchen überwiegen, darauf hin, dass Weihnachten vor der Tür steht. Auch in den Schaufenstern häuft sich jene unanständige Vielfalt von Schnickschnack, die wohl nur ein allumfassender guter Wille zu tolerieren vermag – Kalender zur Befriedigung jeder Art von schlechtem Geschmack oder persönlicher Animosität, verchromte Zigarrenabschneider, Schachteln mit Zahnstochern aus Elfenbein, namenlose Dinge aus Kunstleder, bebilderte und vielleicht auch ins Bild setzende Bücher, unechte Steine und synthetische Nahrungsmittel – kurz, eine Orgie des Überflüssigen. Menschen und Geld sind in fieberhafter Bewegung. Selbst der Verkehr scheint mit noch gewaltigerem Lärm und noch größerer Heftigkeit durch ihre Hauptschlagader zu pulsieren, als liefe die ganze Stadt verzweifelt eine letzte Runde.

Der Vavasour Square lag jenseits der Hauptströme dieser weihnachtlichen Fluten. Seine prächtigen, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Häuser standen abseits in der sich verdichtenden Dunkelheit, wie Aristokraten, die den protzigen und lauten Geist der Zeit missbilligten. Der Lärm der großen Straßen erreichte die Häuser nurmehr gedämpft als ein Flüstern, in Verlegenheit gebracht durch den Hochmut ihrer Fassaden. In der kleinen Parkanlage in der Mitte des Platzes deuteten die Äste der Platanen vor dem Himmel wie die in Brokat gehüllten Arme edler Frauen gemessene und vollkommene Bewegungen an, und das Gras verfügte über geradezu aristokratische Noblesse. Selbst die Hunde, die das Privileg genossen, in dieser exklusiven Gegend zu wohnen, schienen ihre Freunde oder ihre Laternenpfähle mit der Anmut von Beaus oder Männern von Welt zu begrüßen. Nigel Strangeways, der gerade aus einem Fenster der Nummer 28 sah, murmelte ein Verspaar von Pope vor sich hin. Er blickte auf seine Weste hinab und stellte mit unbestimmtem Erstaunen fest, dass sie nicht aus geblümter Seide, sondern aus westenglischem Stoff war. Er wäre noch weit erstaunter gewesen, hätte man ihm gesagt, dass er schon bald aus diesem stillen Winkel hinausgewirbelt werden und es mit dem merkwürdigsten, kompliziertesten und melodramatischsten Fall seiner bisherigen Laufbahn zu tun bekommen sollte.

Nigel hatte sich nach kurzem Aufenthalt in Oxford, während dem er Demosthenes zugunsten Freuds vernachlässigt hatte, dem Beruf des Ermittlers zugewandt – die einzige Tätigkeit, die noch, wie er zu bemerken pflegte, Raum für gutes Benehmen und wissenschaftliche Neugier ließ. Seine Tante, Lady Marlinworth, bei der er an diesem Nachmittag den Tee nahm, sah gutes Benehmen als eine Selbstverständlichkeit an. Was jedoch die wissenschaftliche Neugier betraf, war sie sich nicht ganz so sicher – sie hatte irgendwie den Beigeschmack des Banausenhaften, des nicht ganz so Gesellschaftsfähigen. Und es gab noch anderes an Nigel, das ihr Unbehagen bereitete – beispielsweise die Angewohnheit, seine Teetasse mitzunehmen, wenn er im Raum umherwanderte, und sie dann, wo es sich gerade anbot, auf der Kante eines Möbelstücks abzustellen.

»Nigel«, sagte sie, »neben dir steht ein kleines Tischchen. Das wäre wohl geeigneter als die Sitzfläche dieses Stuhles dort.«

Nigel nahm den Gegenstand des Anstoßes fort und stellte ihn auf dem Tisch ab. Er sah zu seiner Tante hinüber. Sie war zerbrechlich und von so zarter Farbe wie eine ihrer Teetassen und passte vollkommen in diese unirdische Kulisse. Er fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn man sie urplötzlich mitten in eine gewaltgeladene, vulgäre Situation versetzte, sie etwa mit einem Mord konfrontierte. Ob sie schlicht in unendlich viele winzige Teilchen zerspringen würde?

»Ich habe dich wirklich lange nicht mehr gesehen, Nigel. Ich hoffe, du hast dich nicht überarbeitet. Dein, äh, Beruf muss sehr anstrengend sein. Aber er bietet doch sicher auch Entschädigung für all die Mühen. Du lernst sicher eine ganze Reihe interessanter Leute kennen.«

»Überarbeitet bin ich bestimmt nicht. Ich habe seit dieser Geschichte in Sudeley Hall keinen Fall mehr gehabt, der einer Erwähnung wert wäre.«

Lord Marlinworth legte bedächtig sein Sandwich hin und klopfte mit zwei Fingern zart auf den Rosenholztisch, der vor ihm stand. Seine Erscheinung entsprach so sehr der des Grafen in einer musikalischen Komödie, dass Nigel ihn nie länger anschauen konnte, ohne sich in den Arm kneifen zu müssen.

»Ja, ja«, sagte Lord Marlinworth, »das war doch diese Sache in der Preparatory School, wenn ich mich recht erinnere. Die Zeitungen veranstalteten damals einen ziemlichen Wirbel. Habe seit meinen Jugendjahren keine Bekanntschaft mehr mit Lehrern gemacht. Zweifellos hervorragende Leute. Obgleich ich die Verweichlichung nur tadeln kann, die sich heutzutage allenthalben in der Erziehung einschleicht. ›Wer mit der Rute spart, verzieht das Kind‹, nicht wahr. Ich glaube, ein Verwandter von uns übt den Lehrberuf aus, ist Direktor einer recht angesehenen Schule … ist es Winchester? Oder Rugby? Mir ist der Name gerade nicht gegenwärtig.«

Nigel blieben weitere Erinnerungen Lord Marlinworths erspart, da in diesem Augenblick sein Onkel, Sir John Strangeways, hereingeführt wurde. Sir John war der Lieblingsbruder von Nigels Vater gewesen, und so war bei dessen Tod Sir John der Vormund des Jungen geworden. Innerhalb weniger Jahre hatte sich zwischen den beiden eine innige Zuneigung entwickelt. Sir John war ein Mann von weniger als mittlerer Körpergröße – er hatte einen vollen, rotblonden Schnurrbart und große Hände, und seine Kleidung vermittelte stets den Eindruck, als hätte er gerade erst seinen alten Gärtneranzug abgelegt und sich ebenso hastig wie unwillig umgezogen. Andererseits war sein Betragen energisch, zielgerichtet, selbstsicher und irgendwie aufmunternd, wie das eines Hausarztes oder kundigen Psychiaters – während seine Augen dagegen träumerisch auf unbekannte Fernen gerichtet waren. Welche Rückschlüsse bezüglich seines Berufs man aus diesen einander widersprechenden Wesensmerkmalen auch hätte ziehen können, der zutreffende wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht dabei gewesen. Sir John war weder Landschaftsgärtner noch Poet noch Arzt, sondern stellvertretender Polizeipräsident von London.

Er kam munter hereingestapft, küsste Lady Marlinworth, versetzte ihrem Mann einen Schlag auf den Rücken und begrüßte Nigel mit einem Nicken.

»Grüß dich, Elizabeth! Grüß dich, Herbert! Habe dich gesucht, Nigel. Habe in deiner Wohnung angerufen, und man sagte mir, du seist hier. Habe einen Job für dich. Ah, eine Tasse Tee. Danke, Elizabeth. Du bist also noch nicht dazu übergegangen, zur Teezeit Cocktails zu trinken.« Er zwinkerte der alten Dame verschmitzt zu. In gewisser Weise war er ein schlichtes Gemüt und konnte sich das Vergnügen einer Fopperei einfach nicht verkneifen.

»Cocktails zur Teezeit! Mein lieber John! Was für ein schrecklicher Gedanke! Cocktails, ich bitte dich! Also, ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater einmal einen jungen Mann praktisch vor die Tür gesetzt hat, weil er vor dem Abendessen um einen Cocktail gebeten hatte. Nun war der Sherry meines Vaters im ganzen Land berühmt, was die Sache noch schlimmer machte. Ich fürchte, Scotland Yard verhilft dir zu schlechten Gewohnheiten, John.«

Die alte Dame warf den Kopf zurück, insgeheim stolz darauf, dass man sie der Exzesse leichtlebiger junger Dinger für fähig hielt. Lord Marlinworth pochte diskret auf den Tisch und sagte mit der Miene dessen, der alles versteht und alles zu verzeihen vermag: »Ah ja, Cocktails. Ein aus Amerika eingeführter Drink, wie man mir sagte. Zweifellos breitet sich die Angewohnheit, zu jeder Tageszeit Cocktails zu trinken, in gewissen Kreisen immer mehr aus. Ich habe stets einen guten Sherry für meine Bedürfnisse als ausreichend angesehen, aber ich glaube, diese amerikanischen Getränke sind durchaus nicht schlecht. Tempora mutantur. Wir leben in Zeiten schnellen Wandels. In meiner Jugend hatte ein Mann noch Zeit, das Leben zu genießen, so wie man einen alten Weinbrand im Mund rollen lässt. Aber diese modernen jungen Leute trinken in hastigen Schlucken. Ja, ja, wir dürfen dem Fortschritt nicht im Wege stehen.«

Lord Marlinworth lehnte sich zurück und vollführte mit seiner Rechten eine huldvolle Geste, als wollte er dem Fortschritt erlauben, sein Fortschreiten wiederaufzunehmen.

»Fahrt ihr über Weihnachten nach Chatcombe hinaus?«, erkundigte sich John.

»Ja, wir verlassen morgen die Stadt. Vermutlich nehmen wir den Wagen, die Züge sind um diese Jahreszeit immer so unangenehm voll.«

»Seid ihr denn dem neuen Mieter vom Dower House schon mal begegnet?«

»Wir hatten noch nicht das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen«, antwortete Elizabeth Marlinworth. »Natürlich hatte er einwandfreie Referenzen, aber eigentlich ist er ein geradezu peinlich berühmter junger Mann. Seit er das Haus gemietet hat, haben wir nichts anderes mehr zu tun, als Fragen zu seiner Person zu beantworten. Ist es nicht so, Herbert? Das strapaziert meine Erfindungsgabe ganz schön.«

»Und wer ist dieser berühmte junge Mann?«, fragte Nigel.

»Ganz so jung nun auch wieder nicht. Berühmt, nun ja. Fergus O’Brien«, erwiderte Sir John.

Nigel stieß einen Pfiff aus. »Nicht möglich! Der Fergus O’Brien? Der sagenumwobene Flieger. Der große Geheimnisvolle, der sein halsbrecherisch abenteuerliches Leben aufgab, um sich in die Abgeschiedenheit des Landlebens zurückzuziehen. Ich wusste nicht, dass er sich Dower House als Einsiedelei erkoren hat …«

»Wenn du in jüngster Zeit mal deine Tante besucht hättest, dann hättest du es erfahren«, sagte Lady Marlinworth mit mildem Vorwurf.

»Aber warum hat es nicht in den Zeitungen gestanden? Die folgen doch im Allgemeinen seinen Spuren wie Privatdetektive. Sie schrieben nur, dass er sich irgendwohin aufs Land zurückgezogen habe.«

»Oh, das hat man mit ihnen geregelt«, sagte Sir John. »Es gab Gründe dafür. Also, ihr beiden«, fuhr er fort, »wenn ihr uns entschuldigen wollt, ich gehe mal mit Nigel ins Arbeitszimmer hinüber. Wir müssen uns ein bisschen unterhalten.«

Lady Marlinworth gab gnädig ihre Zustimmung, und Nigel und sein Onkel hatten es sich schon bald in riesigen Ledersesseln bequem gemacht. Sir John rauchte die übelriechende Kirschholzpfeife, die seine Mitarbeiter im Stillen verfluchten, weil sie ihnen die Luft verpestete.

Die beiden bildeten einen eigentümlichen Kontrast. Sir John saß massig und aufrecht in seinem Sessel, der ihn noch kleiner wirken ließ, war sparsam in Sprache und Gestik und sah jetzt eigentlich eher wie ein außergewöhnlich intelligenter rauhaariger Terrier aus, wenn man von der eindrucksvollen Weitsichtigkeit seiner blauen Augen einmal absah. Nigels ein Meter achtzig dagegen lümmelten im ganzen Sessel herum, seine Bewegungen waren fahrig und ein wenig unbeholfen, eine Locke seines rotblonden Haars hing ihm in die Stirn, und die irreführende Naivität seines Gesichtsausdrucks in diesem Zustand der Ruhe verlieh ihm Ähnlichkeit mit einem zu groß gewordenen Schüler einer Preparatory School. Seine Augen waren von dem gleichen blassen Blau wie die seines Onkels, der Blick aber kurzsichtig und unbeteiligt. Gleichwohl gab es zwischen beiden durchaus auch Ähnlichkeiten. Ein unterschwelliger, grimmiger Humor in ihren Äußerungen, Freundlichkeit und unverfälschte Großzügigkeit in ihrem Lächeln und jener Eindruck von gespeicherter Energie, den Menschen zu vermitteln pflegen, welche ein Übermaß an Lebenskraft besitzen, die auf bewusst gewählte Ziele gerichtet ist.

»Hör zu, Nigel«, sagte Sir John, »ich habe einen Auftrag für dich. Merkwürdigerweise hat die Sache etwas mit dem neuen Mieter von Dower House zu tun. Er hat uns vor etwa einer Woche geschrieben und uns ein paar Drohbriefe geschickt, die er erst kürzlich erhalten hatte … drei … jeweils im Abstand von einem Monat. Mit der Maschine geschrieben. Ich habe sie untersuchen lassen, aber sie geben nichts her. Hier sind Durchschriften davon. Lies sie bitte sehr sorgfältig und sag mir, ob du irgendetwas damit anfangen kannst – abgesehen natürlich von der auf der Hand liegenden Schlussfolgerung, dass es jemand auf sein Leben abgesehen hat.«

Nigel nahm die Durchschriften. Sie waren mit 1, 2 und 3 nummeriert, wahrscheinlich die Reihenfolge ihres Eingangs.

Nummer 1 lautete:

Nein, Fergus O’Brien, es hat keinen Sinn, sich in Somerset zu verstecken. Und wenn Du die Flügel einer Taube hättest, Du würdest mir doch nicht entgehen, mein kühner Flieger. Ich werde Dich kriegen, und DU WEISST AUCH, WARUM.

»Hm«, sagte Nigel, »alles sehr melodramatisch. Der Autor scheint sich für Gott den Allmächtigen zu halten. Und wie literarisch angehaucht der Bursche ist!«

Sir John kam zu ihm herüber und setzte sich auf seine Sessellehne. »Keine Unterschrift«, sagte er. »Die Adressen auf den Umschlägen waren ebenfalls mit Maschine geschrieben. In Kensington abgestempelt.«

Nigel nahm den zweiten Brief zur Hand.

Bekommst es allmählich ein wenig mit der Angst zu tun, nicht wahr? Die eisernen Nerven lassen ein bisschen nach? Kann ich Dir nicht verübeln. Aber ich werde die Hölle auch nicht mehr sehr lange auf Dich warten lassen.

»Hu!«, rief Nigel. »Der Kerl wird ja richtig böse. Und wie lautet das Bulletin dieses Monats?« Er las den dritten Brief laut vor:

Ich meine, wir sollten den Veranstaltungstermin – ich beziehe mich damit natürlich auf Dein Ableben – auf diesen Monat festlegen. Meine Planungen sind abgeschlossen, aber ich denke, dass es unschicklich wäre, Dich zu töten, bevor Deine festliche Party vorüber ist. Das lässt Dir mehr als drei Wochen Zeit, um Deine Angelegenheiten zu ordnen, Deine Gebete zu sprechen und ein herzhaftes Weihnachtsessen zu Dir zu nehmen. Ich werde Dich höchstwahrscheinlich am 2. Weihnachtsfeiertag töten. Du wirst Dich wie der gute König Wenzeslaus am Sankt-Stephanus-Tag aufmachen. Und bitte, mein lieber Fergus, wie zerrüttet Deine Nerven bis dahin auch sein mögen, begehe nicht Selbstmord. Nach all den Mühen, die ich auf mich genommen habe, wäre es mir gar nicht recht, wenn ich des Vergnügens beraubt würde, Dir vor Deinem Tod noch einmal zu sagen, wie sehr ich Dich hasse, Du schäbiger Held, Du verdammter bleichgesichtiger Teufel.

»Na?«, fragte Sir John nach einem ziemlich langen Schweigen.

Nigel schüttelte sich, blinzelte verwirrt die Briefe an und sagte schließlich: »Ich versteh’s nicht. Die ganze Sache hat etwas so Unwirkliches an sich. Sie wirkt wie ein altmodisches Melodram, das Noël Coward bearbeitet hat. Ist dir schon mal ein Mörder mit Sinn für Humor begegnet? Dieser Witz mit König Wenzeslaus ist wirklich sehr hübsch. Ich habe so das Gefühl, ich könnte Gefallen an dem Kerl finden, der diese Briefe geschrieben hat. Ich darf doch davon ausgehen, dass dies alles kein Jux ist?«

»Es könnte sehr wohl einer sein, wenn du mich fragst. Aber O’Brien muss der Ansicht gewesen sein, dass vielleicht doch etwas dran ist, denn warum hätte er uns sonst die Briefe zugeschickt?«

»Wie hat denn der kühne Flieger auf sie reagiert?«

Sein Onkel zog eine weitere Briefkopie hervor und reichte sie ihm schweigend. Sie lautete:

Lieber Strangeways,

mir dient unsere flüchtige Bekanntschaft als Rechtfertigungsgrund dafür, dass ich Sie mit etwas behellige, das sehr wohl auch ein Windei sein könnte. Ich habe die beigefügten Briefe in der angegebenen Reihenfolge seit Oktober am 2. eines jeden Monats zugeschickt bekommen. Es kann sich um einen Verrückten handeln oder um einen Freund von mir, der sich einen kleinen Scherz erlaubt. Andererseits besteht auch eine entfernte Möglichkeit, dass es etwas Ernstzunehmendes ist. Wie Sie wissen, habe ich ein durchaus bewegtes Leben hinter mir, und ich bezweifle nicht, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die es gern sähen, wenn ich ins Trudeln käme und abstürzte. Vielleicht sind Ihre Experten ja in der Lage, den Briefen etwas zu entnehmen. Aber das erscheint mir eher unwahrscheinlich. Ich sage Ihnen gleich, dass ich keinen Polizeischutz haben möchte. Ich habe mich nicht auf dem plattesten Lande niedergelassen, um mich von einer Phalanx von Polizisten umgeben zu sehen. Aber sollten Sie einen gescheiten und einigermaßen freundlichen Privatdetektiv kennen, der bereit wäre, herzukommen und mir die Hand zu halten, so wäre es nett, wenn Sie die Verbindung herstellen würden. Wie steht es mit diesem Neffen von Ihnen, von dem Sie mir mal erzählt haben? Ich wäre in der Lage, ihm ein paar Dinge zu nennen, die ihm als Anhalt dienen könnten – Verdachtsmomente, die allerdings so vage sind, dass ich sie nicht zu Papier bringen mag. Ich gebe über Weihnachten eine mehrtägige Gesellschaft, und er könnte, wenn er die Sache übernehmen will, unter dem Deckmäntelchen des Gastes herkommen. Und zwar möglichst schon am 22., also einen Tag vor den anderen.

Mit ergebensten Grüßen

Ihr

Fergus O’Brien

»Ah, ich verstehe. Das ist also der Punkt, an dem ich ins Spiel komme«, sagte Nigel nachdenklich. »Nun ja, ich würde sehr gern hinfahren, wenn du meinst, dass ich das geforderte Maß an Intelligenz und Freundlichkeit mitbringe. O’Brien scheint ja auch ein ganz netter, vernünftiger Mensch zu sein. Ich hatte ihn mir immer als neurotischen Draufgängertyp vorgestellt. Aber du hast ihn ja kennengelernt. Erzähl mir von ihm.«

Sir John zog geräuschvoll an seiner Pfeife. »Mir wäre es lieber, du verschafftest dir selbst einen Eindruck. Er ist natürlich schon so was wie ein nervliches Wrack … sein letzter Absturz, du weißt ja. Sieht verdammt krank aus. Aber man kann noch immer den alten Schneid durchschimmern sehen. Nach meinem Dafürhalten hat er nie bewusst um die Gunst des Publikums gebuhlt. Aber wie alle großen Iren – nimm zum Beispiel Mick Collins – hat er was von einem Draufgänger. Ich meine, es liegt in ihrem Wesen, Dinge auf die phantastischste, auffallendste Art und Weise zu tun, die sich vorstellen lässt … sie können einfach nicht anders. Und dann hat er auch das gute Gedächtnis der Iren, würde ich meinen.«

Sir John schwieg und runzelte grübelnd die Stirn.

»Ist er ein echter Ire?«, erkundigte sich Nigel. »Einer vom Clan der Brian Boru? Oder bloß ein Westbrite?«

»Das weiß keiner so recht, ich glaube aber nicht. Seine Herkunft ist in Dunkel gehüllt, wie man so sagt. Erschien zu Beginn des Krieges plötzlich beim Royal Flying Corps, und von da an ging es stetig aufwärts. Es muss etwas Besonderes an ihm gewesen sein. Echte Integrität, denke ich. Populäre Helden, vor allem der Luft, gibt es heutzutage wie Sand am Meer, ihr Glanz erstrahlt, und morgen sind sie schon wieder vergessen. Aber er ist anders. Selbst wenn man das Verwegene, Geheimnisvolle aller seiner Abenteuer in Rechnung stellt, hätte er die Phantasie der Massen nicht so dauerhaft beschäftigen können, wenn er nicht etwas mehr als nur ein gewöhnlicher ›Held‹ wäre. Es muss an seiner moralischen Größe liegen, dass in seinem Fall die Flamme der Heldenverehrung noch nicht erloschen ist.«

»Tja, wie du schon sagtest, dir wäre es lieber, wenn ich mir selbst einen Eindruck verschaffte«, bemerkte Nigel. »Aber ich wäre froh, wenn ich noch mehr Tatsachenmaterial kriegen könnte, wenn du Zeit dafür hast. Ich habe die O’Brien-Saga nicht mehr so im Kopf.«

»Ich denke, du kennst die wichtigsten Einzelheiten. Bei Kriegsende hatte Fergus O’Brien vierundsechzig Deutsche zur Strecke gebracht; er pflegte allein loszufliegen und den ganzen Tag hinter einer Wolke auf der Lauer zu liegen. Die Deutschen waren fest davon überzeugt, dass er unverwundbar sei. Von größeren Verbänden abgesehen, griff er alles an. Selbst die Leute seines eigenen Geschwaders begannen sich ein bisschen vor ihm zu fürchten. Tag für Tag ging er auf Feindflug und kehrte dann mit einem Rumpf zurück, der einem Sieb glich und dessen Streben fast zur Hälfte zerschossen waren. MacAlister sagte mir mal in seiner Messe, es sehe so aus, als suchte O’Brien absichtlich den Tod, schaffe es nur nicht. Hätte ebenso gut auch seine Seele dem Teufel verkauft haben können. Und obendrein machte er das alles ohne Alkohol. Dann, nach dem Krieg, unternahm er in einer veralteten Maschine diesen Alleinflug nach Australien, bei dem er immer einen Tag flog und am nächsten dann die auseinanderfallenden Einzelteile wieder zusammenflickte. Und dann war da natürlich auch sein unglaublicher Einsatz in Afghanistan, bei dem er eine feindliche Festung im Alleingang eroberte. Und die tollen Kunststückchen, die er für diese Filmgesellschaft vorführte, wo er mit seiner Maschine zwischen den Gipfeln einer Bergkette rumkurvte. Ich glaube, sein Meisterstück war die Rettung dieser Entdeckerin, dieser Georgia Cavendish. Machte sich in irgendeinem gottverlassenen Teil Afrikas auf die Suche nach ihr, landete an einer unmöglichen Stelle, holte sie raus und brachte sie nach Hause. Das alles schien selbst ihn ein bisschen auf den Boden heruntergeholt zu haben. Der Absturz am Ende dieser Unternehmung mag auch seine Wirkung gezeigt haben. Wie dem auch sei, nur wenige Monate danach beschloss er, die Fliegerei an den Nagel zu hängen, aufs Land zu ziehen und sich dort zu vergraben.«

»Hm«, sagte Nigel, »wirklich eine abwechslungsreiche Laufbahn.«

»Aber es sind nicht diese spektakulären Heldentaten – diese Geschichten, die jeder Schuljunge kennt –, die zur Entstehung der Legende geführt haben, sondern eher die Dinge, von denen die Öffentlichkeit nichts erfahren hat – das heißt, nichts offiziell erfahren hat –, Sachen, die nie in die Zeitung kamen, sondern nur von Mund zu Mund gingen. Dunkle Andeutungen, Gerüchte, fast schon Abergläubisches … einiges davon zweifellos erfunden und das meiste stark übertrieben, aber der größere Teil beruhte doch auf Tatsachen. Das alles kam zusammen und machte eine wahrhaft gigantische mythische Figur aus ihm.«

»Was zum Beispiel?« fragte Nigel.

»Also … ein kleines, absurdes Detail: Man sagt, dass er am besten kämpfen konnte, wenn er Hausschuhe anhatte … dass er immer ein Paar in seinem Flugzeug dabeihatte und die Dinger anzog, wenn er eine Höhe von tausend Fuß oder so erreicht hatte. Keine Ahnung, ob da irgendetwas Wahres dran ist, aber diese Hausschuhe sind so sehr zum festen Bestandteil der Legende geworden wie Nelsons Teleskop. Dann war da sein Hass auf hohe Tiere … natürlich nichts Ungewöhnliches für einen Soldaten, aber er, er ließ das nicht auf sich beruhen, sondern wurde aktiv. Später während des Krieges, als er zum Flight Commander befördert worden war, erhielt er einmal von irgend so einem verdammten Narren des Geschwaderstabes den Befehl, trotz unmöglicher Wetterbedingungen mit seiner Gruppe aufzusteigen und ein feindliches MG-Nest in Schach zu halten. Du kennst ja den Zweck solcher Übungen … sie sollen alle einfach nur beschäftigt halten und den hohen Tieren zur Rechtfertigung ihrer Existenz dienen. Alle wurden abgeschossen, nur O’Brien nicht. Danach soll er dann in seiner Freizeit hinter den Linien umhergeflogen sein und nach den Wagen der Stäbe Ausschau gehalten haben. Wenn er einen entdeckt hatte, scheuchte er ihn durchs Gelände, die Räder des Fahrgestells nur ein paar Fuß über dem Monokel des drinsitzenden Lamettaträgers. Man erzählt sich, dass er ihnen auch selbstgebastelte Stinkbomben auf den Rücksitz warf und ihnen damit einen höllischen Schrecken einjagte. Aber sie konnten nie mit letzter Sicherheit feststellen, wer es gewesen war, und im Übrigen bezweifle ich, dass sie es gewagt hätten, gegen O’Brien vorzugehen, wo er nun mal ein solches Idol war. Autorität ist immer ein rotes Tuch für ihn gewesen … er scherte sich einen Dreck um Befehle. Ging am Ende zu weit. Nach dem Krieg, als sein Geschwader im Mittleren Osten eingesetzt wurde, erhielt er einmal den Befehl, ein Dorf zu bombardieren. Er konnte einfach nicht einsehen, warum den Bewohnern das Dorf in Schutt und Asche gelegt werden sollte, bloß weil ein paar von ihnen die Steuern nicht bezahlt hatten, und deshalb veranlasste er die Piloten seiner Gruppe, ihre Bomben irgendwo in der Wüste fallen zu lassen, und flog dann im Tiefflug über das Dorf hinweg und warf Ein-Pfund-Büchsen mit Pralinen ab. Davor konnten die Befehlshaber die Augen nicht mehr verschließen. Er übernahm natürlich die volle Verantwortung … und er wurde in aller Form ersucht, den Dienst zu quittieren. Wenig später unternahm er dann diesen Australien-Flug.«

Sir John lehnte sich zurück und sah aus, als schämte er sich ein wenig seines ungewöhnlichen Redeschwalls.

»Du bist also auch fasziniert von ihm«, sagte Nigel und hob dabei belustigt den Kopf.

»Was, zum Teufel, soll das heißen …? Na ja, wahrscheinlich schon. Aber ich wette zehn zu eins, junger Mann, dass du ihm schon nach wenigen Stunden im Dower House aus der Hand frisst.«

»Ja, das werde ich wohl.« Nigel erhob sich mit einem Seufzer und fing an, mit seinem linkischen, straußenartigen Gang im Zimmer umherzuwandern. Dieses ledergepolsterte, mit Jagdszenen geschmückte, nach Zigarrenrauch und guter Kinderstube riechende Heiligtum, zu dem nichts Gewaltsameres als ein Leitartikel der Morning Post je hätte Zugang finden können – wie weit entfernt war es doch von jenem Leben, von dem er gerade eben gehört hatte, wie weit entfernt von der Welt Fergus O’Briens, der Welt schwindelerregender Sturzflüge hoch in den Wolken, glänzender Heldentaten und auf den Kopf gestellter Werte, einer Welt, in der der Tod so abgenutzt und vertraut war wie der Teppich in Herbert Marlinworths Arbeitszimmer. Und doch bestand zwischen Lord Marlinworth und Fergus O’Brien eigentlich kein größerer Unterschied als die Über- beziehungsweise Unterproduktion von ein paar kleinen Drüsen.

Nigel schüttelte diese versponnenen Gedanken ab und wandte sich wieder seinem Onkel zu.

»Ich möchte noch ein paar Fragen klären. Du sagtest beim Tee, man habe die Presse aus gutem Grund dazu veranlasst, die genaue Lage von O’Briens Schlupfwinkel nicht preiszugeben.«

»Ja. Neben der praktischen Seite des Fliegens hat er sich auch sehr stark für die theoretische Seite und die Konstruktion von Flugzeugen interessiert. Er arbeitet gerade an den Plänen für ein neues Flugzeug, das, wie er meint, die Fliegerei revolutionieren wird. Er möchte nicht, dass zum augenblicklichen Zeitpunkt die Öffentlichkeit ihre Nase da hineinsteckt.«

»Aber es ist nicht ganz auszuschließen, dass andere Regierungen von der Sache Wind bekommen haben. Ich meine, sollte er nicht doch unter Polizeischutz gestellt werden?«

»Ich denke schon«, antwortete Sir John besorgt, »aber da ist halt seine verflixte Sturheit. Sagt, er würde alle Zeichnungen ins Feuer schmeißen, sollte er auch nur Andeutungen einer polizeilichen Überwachung entdecken. Meint, er sei durchaus in der Lage, auf sich selbst aufzupassen, was wahrscheinlich stimmt, und außerdem könne sich sowieso niemand einen Reim auf seine Pläne machen, bevor sie nicht sehr viel weiter gediehen seien.«

»Ich dachte eben … es wäre doch denkbar, dass es eine Verbindung zwischen diesen Drohbriefen und seiner Erfindung gibt.«

»Durchaus. Aber es führt zu nichts, wenn du mit vorgefassten Meinungen an die Sache herangehst.«

»Weißt du irgendetwas über sein Privatleben? Er ist doch unverheiratet, oder? Und er hat dir nicht erzählt, wer alles zu seiner Gesellschaft kommt?«

Sir John zupfte an seinem rotblonden Bart. »Nein, er hat nichts gesagt. Er ist nicht verheiratet, obwohl er eine starke Wirkung auf Frauen hat. Und wie ich dir bereits gesagt habe, was die Zeit vor 1915 angeht, als er Soldat wurde, so ist nichts über ihn bekannt. Das alles trägt zu seinem von den Zeitungen angeheizten Ruhm als geheimnisvoller Unbekannter bei.«

»Das muss einem doch zu denken geben. Die Zeitungen waren sicher alle ganz versessen darauf, Tatsachen aus seiner Jugendzeit auszugraben, und er muss gute Gründe gehabt haben, sie ihnen vorzuenthalten. Diese Drohungen könnten auch auf Vorkriegssünden zurückgehen, die ihn jetzt heimsuchen.«

Sir John hob entsetzt die Hände. »Um Himmels willen, Nigel! In meinem Alter sind verquere Metaphern vollkommen unverdaulich.«

Nigel grinste. »Da gibt es nur noch einen Punkt«, fuhr er fort. »Das Geld. Er muss gut dastehen, wenn er sich im Dower House einmieten kann. Ich nehme an, dass man nichts über die Quellen seiner Einkünfte weiß?«

»Dazu kann ich nichts sagen. Er hatte zwar reichlich Gelegenheit, Kapital aus seiner Stellung als Abgott Nummer eins der Öffentlichkeit zu schlagen, aber er hat, soviel ich weiß, keinen übermäßigen Gebrauch von diesen Gelegenheiten gemacht. Aber alle diese Fragen stellst du am besten ihm selbst. Wenn er wirklich glaubt, dass an diesen Drohungen etwas dran sein könnte, dann muss er dir wohl ein paar Einblicke in sein Leben gewähren.«

Sir John wuchtete sich aus seinem Sessel. »Tja, muss los. Muss heute Abend mit dem Innenminister essen … aufgeregtes altes Huhn, hat plötzlich eine Kommunistenphobie entwickelt, glaubt, dass sie ihm eine Bombe unters Bett legen werden. Sollte wissen, dass die keine gewaltsamen Aktionen gegen Einzelne zulassen. Hätte, ehrlich gesagt, nichts dagegen, wenn sie ihn in die Luft jagten. Seine Vorstellung von Abendessen ist Hammelfleisch und Wein vom Kaufmann um die Ecke.«

Er fasste Nigel am Arm und lotste ihn zur Tür. »Ich schau grad noch mal rein und sage Herbert und Elizabeth, dass sie dich nicht als Klein Sherlock verraten sollen, wenn du dort bist. Ich telegraphiere O’Brien, dass du am zweiundzwanzigsten kommst. Es gibt einen Zug um 11 Uhr 45 von Paddington. Mit dem bist zu rechtzeitig zum Tee dort.«

»Du hast also schon alles arrangiert, du großer Plänemacher, was?«, sagte Nigel. »Vielen Dank für den Auftrag … und die Heldensaga.«

Vor der Tür zum Wohnzimmer blieb Sir John noch einmal stehen, drückte den Arm seines Neffen und flüsterte: »Kümmere dich um ihn, ja? Ich glaube, ich hätte stärker auf Polizeischutz drängen sollen. Diese Briefe würden uns das Leben ganz schön schwermachen, sollte irgendetwas passieren. Und natürlich lässt du es mich umgehend wissen, wenn du herausfindest, dass da etwas dran ist. Ich würde mich schlicht und einfach über seine Wünsche hinwegsetzen, wenn wir uns auf etwas Eindeutiges stützen könnten. Auf Wiedersehen, mein Junge.«

Kapitel 2

Die Geschichte des Fliegers

Es ergab sich, dass Nigel dann doch nicht mit dem Zug um 11 Uhr 45 reiste. Am Abend des einundzwanzigsten rief ihn der Butler von Lord Marlinworth an und teilte ihm mit, dass seine Herrschaften in der Stadt aufgehalten worden seien und erst am morgigen Tage nach Chatcombe fahren würden. Es wäre ihnen eine große Freude, wenn sie Mr Strangeways im Wagen mitnehmen könnten, und sie würden sich pünktlich um neun Uhr bei ihm einfinden. Nigel fand es diplomatischer, dieses fürstliche Angebot anzunehmen, obwohl ihm die vier oder fünf Stunden, in denen er auf so engem Raum Lord Marlinworths Erinnerungen ausgesetzt sein würde, bestimmt Kopfschmerzen verursachen würden.

Punkt neun Uhr am folgenden Morgen hielt der Daimler vor Nigels Tür. Für seine Tante und seinen Onkel war die Reise per Automobil noch immer ein kleines Abenteuer, auf das man sich nicht leichtherzig einlassen durfte. Obwohl die große Limousine so frei von Zugluft und Staub war wie ein Krankenhauszimmer, trug Lady Marlinworth bei Fahrten, die länger als zwanzig Meilen waren, aus alter Gewohnheit einen dichten Schleier und mehrere Unterröcke übereinander. Außerdem hatte sie ein Fläschchen Riechsalz dabei. Ihr Mann, mit einem gewaltigen karierten Ulster, Stoffmütze und Schutzbrille angetan, sah aus wie eine Kreuzung zwischen Edward VII. und Guy Fawkes – was die Straßenkinder, die den Wagen umringten, auch schnell erkannten. Ein Diener und Lady Marlinworths Mädchen brachten das Gepäck zwar mit der Eisenbahn an sein Ziel, aber das geräumige Wageninnere war gleichwohl mit einer Ausrüstung vollgestopft, die für eine Polarexpedition ausgereicht hätte. Als Nigel einstieg, stieß er sich das Schienbein an einem riesigen Weidenkorb, und der Weg zu seinem Sitz schien mit Wärmflaschen gepflastert zu sein.

Als er sich endlich auf seinem Sitzplatz eingerichtet hatte, blickte Lord Marlinworth auf die Uhr, entfaltete eine Generalstabskarte, griff zum Sprechrohr und sagte mit der Miene eines Wellington, der seinen Truppen auf ganzer Front vorzurücken befiehlt: »Cox, Sie können fahren!«

Während der gesamten Fahrt betrieb Lord Marlinworth leichte Konversation. Als sie durch die Vorstädte kamen, äußerte er sich nicht eben zustimmend zu deren Architektur und zog Parallelen zwischen ihr und dem provisorischen Charakter der Zivilisation des 20. Jahrhunderts. Zugleich gestand er großmütig zu, dass die Menschen, die dort lebten, zweifelsohne eine notwendige Rolle in der Gemeinschaft spielten und auf ihre Weise vortreffliche Leute seien. Draußen auf dem Land lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Reisebegleiter abwechselnd auf »hübsche Blicke« und »erhabene Aussichten« und wärmte Anekdoten über die führenden Familien jeder Grafschaft, durch die sie fuhren, auf, wobei ihm seine Frau mit Einblicken in die komplizierten Stammbäume sekundierte. Immer, wenn sie an eine Straßengabelung gelangten, studierte Lord Marlinworth seine Karte und gab dem Chauffeur Anweisungen, die dieser mit einem ernsten Neigen des Kopfes quittierte – als wäre es das erste und nicht das fünfzigste Mal, dass er diese Strecke fuhr. Langsam senkten sich Apathie und ein Gefühl des Unwirklichen auf Nigel herab. Sein Kopf fiel nach vorn. Er fuhr hoch. Sein Kopf fiel erneut nach vorn. Dann schlief er endgültig und kompromisslos ein.

Man weckte ihn um zwölf zu einem leichten Lunch. Sobald sie die Fahrt fortsetzten, schlief er wieder ein, wodurch ihm eine bemerkenswerte Geschichte über den in Hampshire beheimateten Zweig der Enderbys entging: Das letzte Oberhaupt dieser Familie hatte sich im Alter von fünfzig Jahren auf einen hohen Turm zurückgezogen und war fortan nicht mehr gesehen worden, den jährlichen Todestag von Charles I. ausgenommen, an dem es in Erscheinung zu treten pflegte, um nagelneue Goldmünzen auf seine Pächter hinabzuwerfen. Als Nigel erwachte, hatten sie die Hauptstraße verlassen und glitten eines der schmalen Landsträßchen von Somerset entlang, dessen Hecken fast die Seiten des Wagens streiften. Bald bogen sie nach links ab und fuhren durch ein prächtiges steinernes Tor. Die Zufahrt, die sich formvollendet drehte und wand wie eine hypnotisierte Schlange, führte sie am Rande einer Talmulde entlang und dann deren jenseitigen Hang hinauf, wo sie sich gabelte – geradeaus ging es nach Chatcombe Towers und nach rechts zum Dower House. Cox erhielt Anweisung, zunächst Nigel am Dower House abzusetzen. Als Nigel ausstieg und in Richtung der Eingangstür am Ende des Gartens blickte, bemerkte er, dass die Landschaft seit seinem letzten Aufenthalt in Chatcombe auf bizarre Weise ergänzt worden war. Ungefähr fünfzig Meter rechts von ihm war eine Art Baracke errichtet worden. Während er darauf wartete, dass sich die Haustür öffnete, stellte er sich die müßige Frage, wie es O’Brien wohl geschafft haben mochte, Lord Marlinworth dazu zu überreden, ihn, O’Brien, auf seinem Grund und Boden etwas derart Unansehnliches errichten zu lassen. Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er ganz vergessen hatte, O’Brien die Änderung seiner Reisepläne mitzuteilen, und dass er daher nicht vor der Teezeit erwartet wurde.

Die Tür öffnete sich. Ein sehr großer, sehr breiter, sehr robust aussehender Mensch erschien. Er trug einen adretten blauen Anzug, und seine Nase glich in Aussehen und Größe einem kleinen Pfannkuchen. Der Mann warf nur einen Blick auf Nigel und seinen Koffer – das Auto war schon davongefahren – und rief: »Nein, wir brauchen keine Staubsauger nich, und ich bin auch nich an Seidenstrümpfen, Messingputzmitteln oder Vogelfutter interessiert.«

Er wollte die Tür schon wieder schließen, aber da trat Nigel schnell vor und sagte: »Ich auch nicht. Mein Name ist Strangeways. Man hat mir in London angeboten, mich mit dem Wagen mitzunehmen, und ich hatte nicht mehr die Zeit, Ihnen das noch mitzuteilen.«

»Oh, bitte um Verzeihung, Mr Strangeways, Sir. Kommen Sie doch rein. Ich heiße Bellamy. Im Allgemeinen werd ich Arthur gerufen. Der Colonel ist grad nich da, aber er wird vor dem Tee zurück sein. Ich zeig Ihnen Ihr Zimmer. Und dann, denk ich mal, wer’n Sie sich sicher im Garten die Beine ein bisschen vertreten wolln.« Mit nachdenklichem Blick fügte er hinzu: »Wenn Sie nich lieber die Boxhandschuhe für ein, zwei Runden überstreifen wolln. Würde Ihnen bestimmt guttun nach der Fahrt. Aber vielleicht sind Sie ja kein Anhänger dieser edlen Kunst.«

Nigel wehrte schnell ab. Arthur blickte für einen kurzen Augenblick ganz geknickt drein, aber dann erschien ein verschmitztes Grinsen auf seinem Gesicht. »Na ja«, sagte er, »manche ham’s eben in ihren Fäusten und manche im Kopp.«

Er tippte sich auf seine flache Nasenspitze. »Ist schon in Ordnung, Mr Strangeways, Sir. Ich weiß, wieso Sie hier sind. Machen Sie sich man keine Sorgen, Diskretion ist zugesichert, Sir. Ich kann die Klappe halten, kann stumm sein wie ein Fisch.«

Nigel folgte dem Fisch nach oben. Bald schon packte er seinen Koffer in einem cremefarben gestrichenen Zimmer aus, das schlicht, aber angemessen mit naturbelassener Eiche möbliert war. An den Wänden hing nur ein einziges Bild. Nigel spähte kurzsichtig zu ihm hinüber und stellte sich dann, eine Zigarette in der einen und eine Hose in der anderen Hand, dicht davor. Es war ein Mädchenkopf von Augustus John. Nigel ließ sich mit dem Auspacken Zeit. Er war, wie er sich selbst eingestand, der geborene Schnüffler. Wenn es um das Eigentum anderer Menschen ging, konnte er seine Neugier einfach nicht bezwingen. Er zog alle Schubladen der Kommode auf, nicht so sehr, um seine Habseligkeiten darin zu verstauen, als vielmehr in der Hoffnung, der letzte Besucher könnte irgendetwas Belastendes zurückgelassen haben. Sie waren jedoch vollkommen leer. Er bemerkte auf dem Frisiertisch eine Schale mit Christrosen. Er öffnete eine Schachtel, die auf dem Tischchen neben seinem Bett stand – sie enthielt süße Kekse. Geistesabwesend steckte er drei in den Mund und dachte: Hinter all dem steht eine fähige Haushälterin. Er ging zum Kaminsims und betrachtete die dort aufgestellten Bücher: Arabia Deserta, Das Schloss von Kafka, Evelyn Waughs Verfall und Untergang, die Predigten von John Donne, den neuesten Roman von Dorothy Sayers, Der Turm von Yeats. Diesen Band nahm er herunter – es war eine Erstausgabe, vom Dichter »meinem Freund Fergus O’Brien« gewidmet. Nigel fing an, seine vorgefasste Meinung über ihn zu revidieren – das alles passte so gar nicht zu seiner Vorstellung von ihm als einem waghalsigen, unbesonnenen Piloten.

Nach einer Weile begab sich Nigel in den Garten. Dower House war ein langgestreckter, eingeschossiger, weiß gestrichener Bau mit überhängendem Schieferdach. Das Haus war vor ungefähr einhundertfünfzig Jahren an der gleichen Stelle errichtet worden, an der das ursprüngliche Dower House gestanden hatte, bevor es niederbrannte. Es wirkte wie eines jener altmodischen, weiträumigen Pfarrhäuser, deren Erbauer von dem Gedanken an die Zeugungskraft der Geistlichkeit besessen gewesen sein müssen. Eine Veranda nahm die gesamte, nach Süden ausgerichtete Vorderfront des Gebäudes ein und fand an der östlichen Seite ihre Fortsetzung. Als Nigel um das Haus ging, sah er die Holzhütte wieder – sie fiel wirklich aus dem Rahmen, wirkte mehr denn je wie ein Anachronismus im blutroten Schein der riesigen Dezembersonne. Er ging über den Rasen und spähte durch eines der Fenster hinein. Die Hütte war im Inneren als Arbeitszimmer eingerichtet. Da gab es einen mächtigen Küchentisch, der mit Büchern und Papieren bedeckt war, einige Bücherregale, einen Paraffinofen, einen Safe, einige Sessel und auf dem Fußboden ein Paar Pantoffeln. Der Gesamteindruck stand in eigentümlichem Gegensatz zu dem des Gästezimmers, das er gerade verlassen hatte – sein Zimmer atmete stillen, vornehmen Luxus, dieses hier war unaufgeräumt, asketisch und nüchtern. Nigels unersättliche Neugier gewann die Oberhand. Er drückte gegen die Tür. Ein wenig überrascht, sie offen zu finden, ging er hinein. Er sah sich eine Weile ziellos um, dann erregte eine Tür in der Wand links von ihm seine Aufmerksamkeit. Das Arbeitszimmer sah so groß aus, dass er gar nicht auf den Gedanken gekommen war, dies könne nur eine Trennwand sein. Er drückte die Klinke herunter und fand sich in einem kleinen Kämmerchen wieder. Allem Anschein nach enthielt es nicht mehr als ein Feldbett, eine Binsenmatte und einen Schrank. Nigel wollte gerade wieder hinausgehen, als sein Blick auf ein Foto fiel, das oben auf dem Schrank stand. Er trat näher. Es war die Fotografie einer jungen Frau im Reitdress – das Bild war schon etwas vergilbt, aber der Kopf des Mädchens war deutlich zu erkennen, hutlos, dunkelhaarig, einen Ausdruck süßer, verwegener Unschuld um den Mund, in den Augen jedoch ein Anflug von Melancholie; ein schmales, elfengleiches Gesicht, das Schönheit, Großzügigkeit und Gefahr verhieß.

Während er noch die Fotografie betrachtete, hörte er hinter sich eine Stimme. »Der Kammer Zier! Also, ich bin froh, dass Sie kommen konnten.«

Nigel fuhr herum. Die Stimme war sanft, fast mädchenhaft in ihrem Timbre, und doch außerordentlich volltönend. Ihr Besitzer stand in der Tür, hatte die Hand ausgestreckt und ein belustigtes Lächeln auf den Lippen. Nigel ging zu ihm und sagte, vor Verlegenheit stotternd: »Ich … ich k-kann Ihnen gar nicht sagen, wie unangenehm mir das ist. Es ist ganz und gar unentschuldbar, hier so rumzuschnüffeln. Meine Wissbegier ist ein Fluch. Sollte ich je in den Buckingham Palace eingeladen werden, würde man mich wahrscheinlich dabei erwischen, wie ich die Korrespondenz der Königin durchsehe.«

»Na, schon gut, schon gut. Deswegen sind Sie doch hier. Es ist mein Fehler, dass ich nicht da war, als Sie ankamen. Ich habe Sie nicht so früh erwartet. Ich hoffe, Arthur hat Ihnen Ihr Zimmer und alles gezeigt.«

Nigel erklärte seine vorzeitige Ankunft. »Arthur war die Gastfreundschaft in Person«, fügte er hinzu. »Er bot sich mir sogar als Sparringspartner an.«

O’Brien lachte. »Das ist schön. Es bedeutet, dass er Sie mag. Wen er liebt, den züchtigt er … oder versucht es. Für ihn die einzige Möglichkeit, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Er schlägt mich in schöner Regelmäßigkeit jeden Morgen zu Boden … jedenfalls tat er das, bis ich es dann gesundheitlich nicht mehr vertrug.«

O’Brien sah in der Tat wie ein kranker Mann aus. Als sie auf dem Rasen hin und her wanderten, versuchte Nigel, sich ein Bild von ihm zu machen. Er schämte sich immer noch ein wenig, dass er in der Baracke ertappt worden war, und die Vorstellung, die er sich von dem Flieger gemacht hatte, war durch dessen tatsächliche Erscheinung in verwirrender Weise zunichte gemacht worden. Er hatte etwas Falkenartiges, ungemein Kraftvolles, fast Übermenschliches erwartet, aber vor sich hatte er einen eher kleingewachsenen Mann, dem die Kleidung lose am Leib hing, als sei er über Nacht zusammengeschrumpft; ein fast totenbleiches Gesicht, rabenschwarzes Haar und einen säuberlich gestutzten schwarzen Bart, der eine schreckliche, von der Schläfe bis zum Kiefer reichende Narbe zur Hälfte verdeckte; große, zugleich aber feingliedrige Hände, die zu seiner Stimme passten. Seine Gesichtszüge waren freundlich und trotz des Bartes und der Blässe durchaus nicht ›romantisch‹. Seine Augen ausgenommen. Die Augen O’Briens waren von dunklem Blau, fast violett, und so wandelbar wie der Himmel an einem stürmischen Frühlingstag – ihr Blick war eben noch lebhaft, im nächsten Augenblick umwölkt und abwesend, ja stumpf, als wäre der sie beseelende Geist irgendwo anders hin entwichen.

»Jetzt sehen Sie sich das mal an!« O’Brien zeigte erregt auf ein Rotkehlchen, das vor ihnen über den Rasen hüpfte. »Es bleibt von einem Moment zum anderen ganz still sitzen, schneller, als man das Auge anhalten kann. Es verharrt derart reglos, dass der Blick nicht rechtzeitig bremsen kann … Er schießt an ihm vorbei und bleibt erst dreißig Zentimeter weiter stehen. Haben Sie das schon bemerkt?«

Nigel hatte es noch nie bemerkt. Dafür bemerkte er aber, dass der Tonfall des Fliegers im Zustand der Erregung irischer wurde. Und es kamen ihm zwei Zeilen aus der »Weise vom alten Seefahrer« ungebeten in den Sinn:

»Innigst betet, wer innig liebt

All’ Wesen groß und klein.«

Die Zeilen bezogen sich auf den Eremiten. Und der Flieger war ja auch zu einer Art Eremit geworden. Nigel spürte, dass dieser Mann ihm Dinge in einem Licht zeigen könnte, in dem er sie noch nie gesehen hatte. Er war sich plötzlich absolut sicher, dass er hier mit einem Genie auf dem Rasen umherging.

In diesem Augenblick wurden aus dem Dickicht irgendwo ganz in der Nähe zwei krachende Schüsse abgegeben. O’Briens Hand zuckte gegen seinen Willen, und sein Kopf fuhr herum. Er lächelte entschuldigend.

»Kann diese Angewohnheit einfach nicht loswerden«, sagte er. »Oben in der Luft hieß das, dass einem irgend so ein Bursche im Nacken saß. Verdammt unangenehmes Gefühl. Man wusste, dass er da war, konnte aber nicht anders, als über die Schulter zu schauen.«

»Klingt ganz so, als wenn sie in Luckett’s Spinney schössen. Ich kenne diesen Teil des Landes gut. Pflegte als Junge jeden Herbst bei meiner Tante zu verbringen. Schießen Sie selbst gelegentlich?«

O’Briens Blick umwölkte sich, dann funkelten seine Augen wieder. »Nein. Warum sollte ich auch? Ich habe nichts gegen die Vögel. Sieht so aus, als ob mich jemand ins Visier nehmen würde, nicht wahr? Sie haben ja diese Briefe gelesen. Aber ich will Ihnen nicht den Appetit auf Ihren Tee verderben. Wir reden später über das Geschäftliche. Kommen Sie erst mal herein …«

Das Abendessen war vorüber. Arthur Bellamy hatte aufgetragen, und dies für jemanden von so massiger Gestalt erstaunlich gewandt und zügig. Er gehörte jedoch nicht zu den schweigsamen, unaufdringlichen Robotern, sondern belebte die Mahlzeit durch Lobpreisungen der einander folgenden Gänge sowie durch treffende Kommentare zum Privatleben so gut wie aller Bewohner des Dorfes, beginnend mit dem Pfarrer. Jetzt saß Nigel zusammen mit seinem Gastgeber bei einem Brandy in der Halle.

»Eine sehr gute Haushälterin haben Sie«, sagte er und ließ seinen Blick bewundernd über die im Raum herrschende Ordnung wandern, wo alles, was man sich nur wünschen konnte, zur Hand zu sein schien, was ihn auch an die Christrosen und die Keksdose in seinem Zimmer denken ließ.

»Haushälterin?« fragte O’Brien. »Ich habe keine. Wie kommen Sie darauf?«

»Mir war so, als entdeckte ich hinter alldem hier die Hand einer Frau.«

»Wahrscheinlich meine. Ich gebe mich gern mit Blumen und solchen Sachen ab. Unter meinem Bart bin ich eine ältliche Jungfer. Deshalb mochte ich keine weitere hier haben. Zu viel Konkurrenz. Die meisten Hausarbeiten erledigt Arthur.«

»Aber haben Sie gar keine weiteren Angestellten? Hat Arthur auch dieses vorzügliche Abendessen zubereitet?«

O’Brien grinste. »Der Spürhund macht sich schon ans Werk! Nein, ich habe eine Köchin. Mrs Grant. Ihre Tante hat sie mir empfohlen. Sie hat zwar Warzen, im Übrigen aber ist sie eine Meisterin ihres Fachs. Und wenn Besucher da sind, kommt jeden Morgen ein Trampel von einem Mädchen aus dem Dorf und macht sauber. Ihrer Erscheinung nach zu urteilen, hinterlässt sie mehr Schmutz, als sie entfernt. Der Gärtner stammt ebenfalls aus dem Ort. Nach Verdächtigen müssen Sie woanders suchen.«

»Sie haben keine weiteren Briefe mehr bekommen, nehme ich an?«

»Nein, habe ich nicht. Ich denke mal, der Kerl spart sich seine Energie für den Sankt-Stephanus-Tag auf.«

»Wie ernst nehmen Sie diese Briefe eigentlich?«

Die Wolke in O’Briens Augen zog auf und verschwand wieder. Er verschränkte mit einer eigentümlich mädchenhaften Bewegung die Finger. »Ich weiß es nicht, wirklich, ich habe keine Ahnung. Mir ist so was schon passiert, oft genug. Aber da ist etwas an der Art, wie der Bursche sich ausdrückt …« Er hob den Kopf und sah Nigel spöttisch an. »Also, ich hab das Gefühl, dass ich, wenn ich jemanden umbringen wollte, ihm grad so schreiben würde. Der ganz normale, ein bisschen irre Drohbriefschreiber wird seinen Hass durch das bloße Schreiben der Briefe los. Physisch gesehen, ist er ein Feigling. Und er hat keinen Sinn für Humor. Wohlgemerkt, er hat keinen Sinn für Humor. Nur wenn’s einem todernst ist, kann man es sich leisten, Scherze zu machen. Wir Katholiken sind die einzigen Leute, die Witze über ihre Religion machen. Verstehen Sie, was das heißt?«

»Ja, der gleiche Gedanke kam mir, als ich den letzten Brief las.« Nigel stellte sein Glas auf dem Fußboden ab, ging zum Kamin hinüber und lehnte sich gegen den Sims. Im Kreis des Lampenscheins hoben sich O’Briens weißes Gesicht und sein schwarzer Bart von den Schatten ab wie der Kopf eines Königs auf einer Münze. Nigel dachte: Wie verwundbar er aussieht und wie ruhig zugleich … wie ein Dichter, der seine eigene Grabinschrift verfasst, während ihm der Tod über die Schulter schaut. O’Briens abwesender Gesichtsausdruck war der eines Menschen, der den Vertrag mit dem Tod bereits unterschrieben, das Leichentuch genäht, den Sarg bestellt und alle Vorkehrungen für das Begräbnis getroffen hat und nun den eigentlichen Akt des Sterbens als etwas Bedeutungsloses erwartet – als ein unwesentliches Detail des gewaltigen, allumfassenden Plans. Nigel schüttelte diese wirklichkeitsfernen Gedanken ab und kam zur Sache.

»Sie erwähnten meinem Onkel gegenüber, dass Sie ein paar Vermutungen hätten, die zu unbestimmt seien, um sie zu Papier zu bringen.«

Es trat ein langes Schweigen ein. Schließlich bewegte sich O’Brien in seinem Sessel und seufzte. »Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen.« Er sprach langsam, wählte sorgfältig seine Worte. »Es ist nicht so, dass sie von irgendeinem Nutzen für Sie sein könnten … Aber gut … hier ist die erste Vermutung: Haben Sie bemerkt, dass er im dritten Brief schreibt, er wolle mich nicht umbringen, bevor nicht die festliche Gesellschaft zu Ende sei? Also, ich hatte dieses Fest eine Woche vor dem Eingang dieses Briefes arrangiert. Ich sage Ihnen auch, warum ich mich so kurzfristig dazu entschlossen hatte. Ich habe mir nämlich noch nie viel aus derartigen Gesellschaften gemacht. Ich bleibe gern unter mich, wie Mrs Grant sagen würde. Und wie sollte der übelwollende Unbekannte wissen, dass ich eine gebe, wenn er nicht zu den Leuten gehört, die ich eingeladen habe?«

»Oder er ist mit einem der Eingeladenen befreundet.«