Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

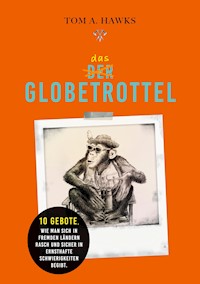

Wenn du glaubst, dümmer geht es nicht mehr, kommt ein noch grösserer Trottel daher ... Wenn ein Buch die extremsten Gegensätze des Lebens miteinander verbindet, bleibt es dann extrem oder wird es neutral? Tauche ab in eine irrwitzige Welt erfolgreichen menschlichen Scheiterns, voll von schmackhaften Widerlichkeiten, höllischen Heiligkeiten, keuschen Tabulosigkeiten, tief spirituellen Unbewusstheiten, dämlichsten Verstandesschärfen, verbotenen Legalitäten, menschlichen Unmenschlichkeiten und demütigen Narzissten. Keine Grenze des guten Geschmacks ist einem echten Globetrottel heilig genug, sie nicht zu übertreten. Wenn Tränen in munterem Wechsel zwischen trauriger Anteilnahme und spontanem Lachen ineinanderfliessen dürfen, dann sei dir gewiss: Du hältst das richtige Buch in deinen Händen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein Buch an die Liebe, ein Buch ans Lachen. Weil die Freude Teil der Liebe ist.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

– Wie es dazu kam

Eines frischen Morgens in Neuseeland

Erstes Gebot:

Du sollst landestypische Sitte, Moral und Religion ignorieren.

Hochzeit auf Indonesisch

Zweites Gebot:

Du sollst nicht mitdenken und Führern blind vertrauen.

Unterwassersafari in Kenia

Drittes Gebot:

Du sollst dich in schlechte Reisegesellschaft begeben.

Kein Heiland in Thailand

Viertes Gebot:

Du sollst geltende Einreisebestimmungen ignorieren.

Drama in Sri Lanka, Teil 1

Fünftes Gebot:

Du sollst Krankheitssymptome deines Körpers ignorieren.

Drama in Sri Lanka, Teil 2

Sechstes Gebot:

Du sollst geltende Ausreisebestimmungen ignorieren.

Drama in Sri Lanka, Teil 3

Siebtes Gebot:

Du sollst Wetterwarnungen ignorieren.

Vom Winde verweht in Australien

Achtes Gebot:

Du sollst Reisepläne unter keinen Umständen ändern.

Leben und Sterben am Mount Mayon, Philippinen

Neuntes Gebot:

Du sollst dich nicht an Gesetze halten

(

oder sie von anderen für dich brechen lassen).

On the Highway too schnell, Florida

Zehntes Gebot:

Du sollst Ratschläge ortskundiger Menschen ignorieren.

Nkosi Sikelel’ iAfrika (Gott segne Afrika), Südafrika

Epilog

– Was weiter geschah

Von Neuseeland ins Bodenseeland

Prolog

Wie es dazu kam

Eines frischen Morgens in Neuseeland

Die Idee, ein gender-versöhntes Buch (darum das Globetrottel) über groteskes Fehlverhalten unbewusster Normalneurotiker während ihrer Aufenthalte in fremden Kulturen zu verfassen, kam mir vor über dreißig Jahren. Bestehend aus Beobachtungen und Erlebnissen meiner Reisejahre, die lange zurückliegen. Um damit eine Collage des Humors über die Abgründe menschlichen Denkens und Tuns zu erschaffen. Gut Ding wollte in diesem Fall definitiv Weile haben …

Es trug sich Folgendes zu:

Jener frühe Morgen in Auckland (Neuseeland) des Jahres 1993 war atemhauch-weiß kalt und füllte meine Lungen mit gasförmigen Eiswürfeln.

Wach.

Ich schritt mit meinen geliebten Trekkingschuhen (der Marke Meindl Island) quietschend die Main Street entlang. Sie, diese Schuhe, waren während der vergangenen achtzehn Monate zu einem Körperteil von mir geworden – angewachsen. Entsprechend rochen sie. In ihrer Passform und Funktionalität physisch wie emotional adoptiert, hatten sie mich durch viele Länder Afrikas, weite Teile Asiens und Australiens getragen. Mich gefühlt Schritt für Schritt aus dem Korsett meiner Herkunft, meiner Geschichte, meines Schicksals erlöst und mich zu einem freien Menschen gemacht.

Weit muss der Mensch oft gehen, um zu erkennen, dass das, wonach er sucht, er überall stets sicher in sich trägt. Ist diese Erkenntnis einmal persönlich erfahren, lässt sie das Gehen und das Bleiben wie viele andere Dualitätpaare als gleichgültig bestehen. Im Sinne der gleichen Gültigkeit. Fällt Bewertung durch persönliche Prägung weg, ist innerer Friede mit dem, was ist, das Resultat. Und die Erscheinungen dieser Welt erhalten ihre Neutralität zurück. So ist der Weg zum wahrhaftigen Frieden ein vom Außen unabhängiger innerer Prozess.

Diesen Geistesfunken trug ich damals als Samen in mir, seine Früchte sollte ich erst viel später ernten dürfen. Noch rechnete ich das Resultat meiner Befindlichkeit stolz meinen mutigen Handlungen im Außen zu: dem Gehen.

So nahm ich mich und die Welt, naive fünfundzwanzig Jahre jung und selbst ernannter König der traveller, damals wahr. Attraktiv, gebildet, kess, wortgewandt und sympathisch, lagen mir Mensch und Tier zu Füßen. Ich war ein Sonnyboy, dem man schwer etwas abschlagen konnte. So manche Dame empfing ob meiner stahlblauen Augen einen unerklärlichen Phantomeisprung und einmal umringte mich eine Gruppe japanischer Teenies und forderte von mir ein Autogramm.

»You Telez Hil, yes?«

Terence Hill also.

»No, no, no Telez.«

»But lely nais miitin yu, gib mi autogram anyway plis.«

Ein tramp. Ein Lebenskünstler. Endlich war ich anders als all die, von denen ich abstammte und die mich zu Hause zu verbiegen getrachtet hatten. Sohn einer hypochondrischen Borderlinerin und eines verschlossenen Verdingbuben.

Hart? Wut war mein damaliges Familienband. Wut auf die Unfähigkeit meiner Nächsten um mich, wahrhafte Begegnung zulassen zu können. Erst viele Jahre später sollte ich die Gnade der Vergebung erlangen und begreifen, dass die Liebe in allem enthalten ist, alles durch sie existiert, von ihr beseelt ist, selbst die Unfähigkeit, ebendieser Liebe Ausdruck zu verleihen.

Ich erfuhr und hasste damals die Kleingeister, Arschklemmer, die Ängsteler alias Schisser, Fingerzeiger und neurotischen Besserwisser, die Vom-Neid-auf-die-sich-Freuenden-Geplagten, am eigenen Leibe, eine Kindheit lang. Und fühlte mich um sie beraubt.

Ebendiese holte ich mir auf dem Globus zurück, die Flucht vor meiner Vergangenheit und deren Korrektur schien geglückt. Dass die Vergangenheit nichts weiter als eine Sammlung im Kopf festgehaltener Ideen ist und deshalb stets und immer nur im Jetzt erlöst werden kann, indem wir diese vergeben und vergessen, wusste ich damals nicht. Keine Idee kann korrigiert werden, denn sie ist, was sie ist: Eine Idee. Ein Traum. Die Antwort auf den Traum ist das Erwachen, nicht das verbesserte Träumen. Wird die Idee Vergangenheit, als Idee und nicht als Realität erkannt, können wir sie loslassen und die Gegenwart wird frei von ihr.

Bezüglich Lebenskünstler sei zu einer kleinen Anekdote abgeschweift: Monate zuvor lag ich im Gras unter einem Baum, der sich zwischen zwei stark befahrenen Straßen in Downtown Melbourne befand. Ich genoss das hektische Leben nach Wochen in der staubigen australischen Wüste, ganz einfach, weil es mich nichts anging. Hektik ist eine tolle Sache, wenn man sie bewusst von außen wahrnehmen darf.

Ich lag also lässig gestreckt im Schatten einer Akazie wie ein dösendes Känguru, da wurde ein weißer BMW von einer auf Rot springenden Ampel in seiner Fahrt gebremst. Drin saß ein sichtlich schweißdurchtränkter, mit seinen Fäusten aufs Lenkrad trommelnder, am Rande des Amoks pulsierender Business-Australier in seinem Office-Dress. Bis heute verstehe ich nicht, wie ein Mann aus freien Stücken bereit sein kann, sich selbst eine Schlinge um den Hals zu legen, obschon er keine suizidäre Absicht hegt. Die Gesellschaft nennt dies eine Krawatte. Wahnsinn hat viele Knospen …

Wie dem auch sei, dieser Mann also drehte in seiner nahenden Verzweiflung den Kopf in meine Richtung und unsere Augen begegneten sich. Er schaute wieder weg, dann nochmals zu mir. Und schien wegen dem, was er sah, vor Ekel zu erstarren.

Die Ampel sprang auf Grün.

Sein Motor verstummte.

Die Wagentür öffnete sich und er stieg aus, den Blick fest auf mich geheftet.

Über die offene Fahrbahn stampfte er auf mich zu, Autos hinter ihm hupend, Fluchen in der Luft. Ungläubig stand er alsbald über mir, starrte mir in die Augen und sprach mit sich vor Wut und Verzweiflung überschlagender Stimme Worte, die ich nie mehr vergessen sollte:

»What the holy f***ing f*** are you doing here in the middle of a rush hour next to this f***ing highway underneath a goddamn f***ing tree? Holy f***ing shit, how the hell are you making your f***ing life?«

Ich erinnere mich, dass bei jedem f für f*** ein kleiner Spuckefaden über seine Unterlippe spritzte, als verlangten seine kochenden Emotionssäfte nach physischer Bestätigung.

In solchen Momenten tat ich damals unbewusst, was ich heute bewusst tue: Ich übergab meinen Körper intuitiv als Instrument dem holy spirit – man nenne es Gott, Allah, Brahma, Tao, egal, Buchstabenmandalas, alles dasselbe – und dieser antwortete durch meinen Sprachapparat: »I am alive as you are, brother, enjoying my being. How about you? Do you love yourself enough to be happy? It is your birth right, no matter the conditions you are in. Always remember.«

Diese Worte traten zwei Dinge los: Sein Ego wollte mich in diesem Moment töten, Blicke sagen mehr als Worte. Sein Herz jedoch hatte die Botschaft empfangen. Das Resultat war spontan und unkontrolliert: Die eigens für die nächste Tirade gesammelte Luft in seinen Lungen entwich lautlos, seine Augen bekamen einen glasig-sanften Ausdruck, sein Körper entspannte und er drehte sich um, zu gehen. Dann blickte er nochmals kurz zurück und meinte ruhig: »Thank you. I do not know why, but I thank you for remembering me. This is a day to think about my life, in general.«

Unter einem Beschimpfungsregen, gesandt aus der Wagenkolonne, die sich zwischenzeitlich gebildet hatte, schritt er sicher und gelassen zu seinem Auto, stieg ein und fuhr weiter.

Das war ich.

Auch – denn nicht nur.

Die abgrundtiefe Leere, auf der sich mein strahlendes Äußeres aus Angst vor der totalen Auslöschung während meiner Kindheit aufgebaut hatte, war vor mir selbst früh weggesperrt worden. Sie sollte mich zu einem späteren Zeitpunkt meines Lebens wie eine gigantische Woge überrollen, mich reifen lassen. Jetzt aber floh ich, ohne es selbst zu erkennen, mit Rucksack und einer sogenannten Weltreise aus einem oft depressiv-verklemmten wie gelegentlich auch verklemmt-depressiven Elternhaus irgendwo in der mit SVP-Gedankengut durchtränkten Ostschweiz.

Für den Nichtschweizer sei erklärt, dass es sich dabei um den konservativ-traditionalistischen Glauben an bessere und weniger bessere Menschen, kurzum Trennung, handelt. Manche mögen es Rassismus nennen, doch ist es schlicht Angst.

Angst kann nur empfinden, wer sich separat denkt und fühlt. In Ausländern und Inländern zum Beispiel. Nicht bemerkend, dass der Inländer, während er sich im Ausland befindet, ja plötzlich zum Ausländer mutiert. Was die Gleichung ergibt, dass wir alle Ausländer und alle Inländer sind, abhängig von unserem Aufenthaltsort. Bin ich also gegen Ausländer, bin ich zwangsläufig unbewusst gegen mich selbst. Und das ist ja auch die Grundhaltung, warum man rechts außen steht. Links außen sieht’s im Übrigen nicht anders aus, biegt man nämlich die Linie der politischen Breite zu einem Kreis, muss man rechts außen und links außen zusammenkleben: Die Angst und Wut sind der Leim. Angst und Wut, es könnte einer einem etwas nehmen, man könnte nicht zu den Richtigen gehören, und dazu braucht es ja schließlich die Falschen. Was nur geht, wenn ich glaube, dass mir mehr zusteht als anderen. Ich besser bin. Also anders oder eben getrennt.

Auf körperlicher Ebene mag dies eine gegebene Tatsache sein, nicht aber in der Essenz des Lebens.

Oder so wie es Mani Matter in seinem Lied Dene wos guet geit einst besang …

Nichts ist in der Fremde fremder als der Fremde selbst, las ich unlängst im Gästebuch einer Backpacker-Unterkunft in Südafrika.

Apropos Trennung, um das Thema abzurunden: Apartheid.

Viele Jahre noch würde ich in Südafrika verbringen und dort in der Tiefe begreifen, dass jedes gesprochene Wort das Licht unseres Geistes schon beinhaltet, abhängig davon, wie wir es deuten. Apartheid bedeutete damals Trennung, in der Trennung sein. Diese Haltung wurde vom Apartheidregime in Südafrika, mit gütiger finanzieller Unterstützung der Schweizer Banken, ihres Zeichens mit selbstlegalisierten illegalen Geschäften tätig und deshalb nie weit von Kriegsherden und Despoten entfernt, über viele Jahre in die Tat umgesetzt. Weiß und Schwarz, nichtgleichwertige Menschen. So etwas kann nur ein wahnsinniger Geist formen, welcher an den Platz des großen Ganzen – oder Gott – eine Illusion gesetzt hat: einen besonderen Gott. In diesem Falle einen christlichen. Einen weißen. Einen Götzen. Ihn mit Geboten und Verboten versieht, also selbst bestimmt, was dieser neue Gott denkt. Welchen Geschlechtes er ist; ob er Frauen verhüllen möchte, Homosexuelle oder anderswie andere verstoßen sehen will; welche Menschen getötet werden sollen und warum, welche Menschen weshalb in einer selbst gebastelten Hölle braten und welche weshalb in einen selbst gebastelten Himmel Einlass finden sollen.

Manchmal erzähle ich Menschen, die unter besonders starken Schuldgefühlen leiden – eine häufige Folge von Trennungsgedanken – und mich heute in meiner Praxis aufsuchen, den Katholikenwitz. Dieser lässt sich grundsätzlich für alle Religionen anwenden. Da die Schuld in der katholischen Kirche aber besonders gehegt wurde, um die Menschen am Opferstock zu halten, wollen wir ihn in dieser Form genießen: Ein strenggläubiger Katholik stirbt und fährt gen Himmel. Dort angekommen, wird er freundlich von einem Engel empfangen, doch unterbricht er den Frieden sofort, indem er sagt: »Ich will aufrichtig sein, ich gehöre nicht hierher.«

»Warum nicht?«, fragt der Engel erstaunt.

»Ihr findet es ja sowieso heraus, ich war nicht immer ehrlich und habe kein redliches Leben geführt.«

»Okay«, antwortet der Engel, »aber warum, meinst du, gehörst du nicht hierher?«

Daraufhin entgegnet der Katholik säuerlich: »Es ist wohl offensichtlich, dass ich ein Sünder bin.«

»Okay, klar, aber wo solltest du deiner Meinung nach denn sonst hin?«

Leicht genervt meint der Frischverstorbene: »Na Herrgott, ist doch klar, ich gehöre in die Hölle!«

»Ach so, jetzt verstehe ich dich.«

Der Engel, schmunzelnd, nimmt sein Hulawei 6G Heaven on Earth und erläutert: »Ich rufe mal Luzifer.«

Schon steht dieser da, begrüßt den erleichterten Katholiken und fegt mit ihm in Feuerseile zur Hölle. Dort angekommen, öffnet Luzi ihm das Tor zur Unterwelt und sie treten gemeinsam ein.

Zur Überraschung des Frischlings ist ein riesiges Fest im Gange. Die Menschen tanzen, freuen sich, lachen und haben sich einfach nur lieb. Da platzt dem Katholiken der Kragen: »Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch nicht die Hölle?!«

Luzifer ist perplex, kratzt sich kurz am Ziegenbart, dann schaut er den Neuankömmling mit zusammengekniffenem Auge scharf an. »Selbstverständlich ist dies die Hölle, aber kann es sein, dass du katholisch bist?«

»Ja, das bin ich, verdammt noch mal! Was hat das denn hiermit zu tun?«

»Jetzt verstehe ich. Komm mit.«

Sie durchschreiten das wundervolle Fest und kommen an eine dicke Holztür mit kleinem Sehschlitz.

»Schau da rein und sag mir, was du siehst.«

Der Katholik schaut hindurch und beobachtet, wie Menschen bei lebendigem Leibe gehäutet, geschmort, gedünstet und gekocht werden (eine Frage der Kesseltemperatur), vor Schmerzen wahnsinnig schreiend.

»Ja, das ist die Hölle, so habe ich sie mir vorgestellt«, sprudelt es aus dem Mann hervor.

»Nun, da irrst du dich. Das ist nur für euch Katholiken. Wir haben das auf speziellen Wunsch eingerichtet, weil jeder von euch, der bislang hierherkam, danach fragte. Keine Ahnung, was euch daran so gefällt, aber da wir alle gleichermaßen lieben, sollt ihr es genießen, solange dies euer Bedürfnis ist.«

Die Wahrheit einer religiösen Schrift – religio bedeutet Rückverbindung – kann beliebig interpretiert und für Tod und Trauer missbraucht werden. Nicht die Schrift macht dies, sondern das Ego des Lesenden. Somit: A-part-heid kann eben auch als ein Teil vom Ganzen sein verstanden werden. I am a part of … Was die Erkenntnis der Einheit voraussetzt.

Ein-heit.

Es gibt eines und nicht zwei. So ist das Wort Apartheid absolut neutral und erhält, wie alles, seine Bedeutung von der Haltung des Lesenden. Getrenntheit für den einen, Einheit für den anderen. Aus Letzterem entstand die Symbolik der Regenbogen-Nation. Oder die Manifestation der Zusammengehörigkeit verschiedener Farben, auch die der Haut, der Geschlechter sowie der sexuellen Orientierung.

Nelson Mandela erlangte während seiner Gefangenschaft den Zustand der Gnade. In diesem Zustand haben wir Kontakt zur universellen Weisheit. Die Erkenntnis, dass wir alle eins sind, ist Bestandteil dieser Weisheit, sonst wäre sie nicht universell. Dies ist der einzige Grund, warum wir uns in einen Körper begeben: in der Erfahrung der Trennung über Zeit und Raum (Körper) die Erinnerung der Einheit zu generieren. Möge dem wundervollen Land am Kap der Guten Hoffnung, wie jeder Nation, die kollektive Gnade widerfahren, auf dass Grenzen ihre Bedeutung verlieren.

Abgeschweift. Wie dem nochmals sei: Meine Flucht in die weite Welt, die ich gezielt erst zwei Wochen vor Abreise kommuniziert hatte, um mir unnötige Leidenszeit zu ersparen, war begleitet vom verachtenden Schweigen meines Vaters sowie der tränenreichen Prophezeiung meiner Mutter, dass ich bereits am Flughafen Zürich-Kloten sterben würde. Kloten heißt übrigens auf Holländisch Hoden. So gesehen hat jeder Schweizer, der von sich behauptet, am Arsch der Welt zu leben, topografisch nicht ganz unrecht. Und dem Schlusssatz meines Onkels: »Afrika? Zu diesen faulen S.. N.....? (Ja, das hat er wirklich gesagt. Einer der Namen, die glücklicherweise nicht mehr ausgesprochen werden dürfen.) Die können ja nichts als rumliegen. Was um Himmels willen willst du dort? Ihnen dabei zusehen?«

Mir wurde erst viel später klar, dass jene Flucht aus diesem Milieu unbewusster Geister meine seelische Gesundheit (ich nenne es heute lieber Wachheit!) rettete.

Sie läuterte mich.

Der Buddhist meint: Ändere, was du ändern kannst. Kannst du nichts ändern, geh, wenn du gehen kannst. Kannst du auch nicht gehen, gib dich in Akzeptanz vollständig hin und vertraue. Denn alles geht vorbei. Ich ging.

Nie zuvor hatte ich die Schönheit, die Klarheit und die Anmut des Winters so erleben dürfen wie an diesem Morgen in Auckland. Die Winter in der Ostschweiz bedeuteten für mich zuvor Sonnenmangel, Wochen des Hochnebels, akute Vitamin-D-Lebensatemnot, depressive Verstimmungen. Hier in diesem Moment aber, da die frühmorgendlichen Sonnenstrahlen durch die Restschleier über dem Grün des Central Parks stachen, einen perfekt stahlblauen Himmel sichtbar machten, der einen großartigen Tag ankündigte, war es mir, als würde ich eine Offenbarung erleben. Mein Körper füllte sich mit dem untrüglichen Gefühl der Unsterblichkeit; des ewigen Seins; der Demut dem einen Ganzen gegenüber; der totalen Verschmelzung mit dem Universum.

Friede.

Was dies zu bedeuten hatte, war mir damals unklar. Ich war in diesem Zustand und das genügte.

Von der These Gott hatte ich mich längst abgewandt. Stets wurde ich für meine querliegende Art, zu denken und zu sein, für meine Frechheit Autoritäten und religiösen Dogmen gegenüber, meine direkte, gar respektlose Art, die Knöpfe der Menschen zu drücken und präzise meine Finger in die vorhandenen Wunden des Gegenübers zu stecken, gescholten, kritisiert und verbannt. Dieser damals ungeschliffene Diamant sollte mich später, geschliffen, zum erfolgreichen Therapeuten und Coach machen. Doch das totale Vertrauen in etwas Großes, das keinen Namen trägt und alles durchdringt, diese Eigenschaft konnte auch damals schon keiner brechen. Alle Schatten der Vergangenheit waren in diesem Moment bedeutungslos:

Ich war stark. Ich war stark. Ich hatte es geschafft.

Ich war da. Voll und ganz, in mir. Wach. Jetzt.

Ich, der König der traveller, war angekommen.

Dafür musste ich zuvor abreisen. Abreißen. Ich begriff: Dies war mein Weg, um zu mir zu finden. Dass das Abreisen nur für mich und nur für diesen Zeitpunkt der Existenz von Bedeutung war, konnte ich noch nicht erfassen.

Aber jetzt war alles richtig. Das hatte nicht nur damit zu tun, wie ich mit meiner Vergangenheit zumindest räumlich gebrochen hatte. Nicht nur mit dem gloriosen Anblick der vor mir liegenden Szenerie und auch nicht nur mit dem vertrauten Quietschen der Vibram-Sohle meiner Schuhe.

Nein, das, was ich in meiner Hand hielt, war wesentlich. Sehr wesentlich. Es war eine andere Hand, stark, sehnig, kräftig, größer als die meine, warm und lebendig. An ihr war ein muskulöser, erotischer und gut gebräunter Arm angebracht, der einen graziösen, athletischen Körper mit den genau richtigen Rundungen an den richtigen Stellen führte. Verschmitztes Lachen, leuchtende braune Mandelaugen, tief eingebettet in ein wohlgeformtes Gesicht, kussförderliche Backenknochen, von wild zerzausten, dunkelblonden Haaren umweht. Das war sie. Dominique. Groß, tief in ihrem Wesen, sanft und fröhlich. Sie, die ich nun seit vier Wochen kannte, sie, mit der ich meine Zukunft plante, welche schon kurze Zeit später ein jähes Ende finden sollte. Sie.

Er. Dominik. Der jetzt eine Frau war. Die bis ein Jahr zuvor ein Mann gewesen war.

Scheiße! Was denn nun?

Also von vorn.

Als wir uns trafen, liebten wir uns noch am selben Abend. Während sich unsere Zungen in wilder Ekstase umschlangen, drangen meine Finger in ihre engen Jeans, unter ihren Slip und in sie ein. In jenem Moment setzte mein Verstand aus, denn da stimmte etwas nicht. Und wenn der Verstand keine Antwort hat, setzt er aus.

Tilt. Und tilt ist Ruhe.

Ich hatte zuvor schon viele erregt feuchte weibliche Geschlechtsteile erforschen dürfen, liebte Sex und die Frauen, aber hier war etwas, das nicht sein konnte.

Mein Verstand setzte wieder ein, als Dominique sanft meine Hand ergriff, schließlich wusste sie im Voraus, was kommen würde, sie in die ihre legte und zu mir sprach: »Du merkst, dass etwas anders ist bei mir, ja? Ich glaube, ich schulde dir eine Geschichte.«

Und sie begann, zu erzählen, was ich hier in Kurzform wiedergebe: Sie wuchs zusammen mit ihrem Bruder in männlichen Körpern auf. Als Frauen. Dies spürten beide schon sehr früh. So waren sie sich selbst Fremde, unglücklich, bloß verstanden sie nicht, warum. Bis diese tiefe seelische Zerrissenheit in beiden letztendlich zu Dominiques Entschluss führte, im Alter von zweiundzwanzig Jahren eine Geschlechtsumwandlung in Betracht zu ziehen. Was von ihren Eltern nach langen und intensiven Phasen der guten und unterstützenden Auseinandersetzung mit dem Thema Transgender gebilligt und in die Wege geleitet wurde. Dominique war ihrer Schwester darin zwei Jahre voraus und hatte die letzten Operationen vor einem Jahr abgeschlossen.

Offenbar war ich der erste Mann, der die Funktionalität der neuen Gadgets erproben durfte. Sie erklärte mir genau, wo sich was befand und wo was eben nicht und warum, beschrieb mir ihre bisherigen Erfahrungen mit Selbststimulation, was es mit Gleitmittel und Vibratoren dabei so auf sich hatte, wie sie sich unglaublich nach einem fremd herbeigeführten Orgasmus und ihrer seelischen Befreiung, nun ein Leben als Frau beginnen zu dürfen, sehnte. Ihre Weichheit, Klarheit, ihre Reife, ihr Mut, ihre Tabulosigkeit und die Empathie für sich selbst, das Leben, mich, ihr selbstverständlicher Umgang mit einer mir bis dato unbekannten Thematik hauten mich um. Berührten mich tief. Zerfetzten meine Vorurteile, die ich nicht mal bilden konnte, weil mir das Thema fremd war.

Statt sofort wegzulaufen, was mein Ego gern getan hätte, blieb ich. Ergriff die Gleitcreme, erforschte mit ihr das neue Geschlecht, drang in sie ein und erfüllte ihr ihren sehnlichsten Wunsch.

Es war meine allererste bewusste Begegnung mit einem Menschen, der durch die dunklen Nächte der Seele geschritten war und das Licht am Ende des Tunnels in bewusste Kommunikation gebracht hatte.

Auf der Herzebene erfasste ich, dass nur was zu Kommunion führt, also zu seelischer Vereinigung, wahrhaft als Kommunikation bezeichnet werden kann. Müde vom unbewussten Geschwätz dieser Welt, wie es ein alter Mann einst treffend formulierte. Und begriff, dass neunundneunzig Prozent dieses irdischen Geschwätzes einfach nur der Lärm unserer Egos ist, um die Stille der Wahrhaftigkeit zu übertönen. Die Stille nicht aushalten zu müssen, denn die ist für unser Ego wahrhaft gefährlich. Also begann ich, sie zu lieben – entgegen aller Logik meines Verstandes.

So hielten wir uns an den Händen, als wir durch die Straßen Aucklands schlenderten. In denen wir uns eigentlich gar nicht aufhalten sollten, doch am Vortag hatten wir eine sonderbare Geschichte erlebt:

Wir waren fürs Wochenende ins Land gezogen, um zu campieren. Per Autostopp – mittels Pappschildern, auf die wir in schwarzer Farbe die Namen der gewünschten Orte aufgemalt hatten, die wir den Mobilisten im Vorbeifahren mit einem Augenzwinkern vor die Frontscheibe hielten – bewegten wir uns durch wunderschöne Gebiete der neuseeländischen Nordinsel, Region Coromandel, bis es abends dunkel wurde und dichter Nebel aufzog. Wir wussten nicht genau, wo wir abgesetzt worden waren, doch schritten wir durch eine mittelkleine Ortschaft, deren Namen ich tags darauf der Frühdemenz übergab, während die Sicht plötzlich nahe null sank.

Müde geworden, sehnten wir uns nach einem Platz zur Nächtigung, als wir bemerkten, dass die Lichter der Zivilisation weniger und schwächer wurden und wir Gras am Boden spürten. Rasch waren wir uns einig: Wir befanden uns außerhalb dieses Ortes, zumindest an dessen Peripherie, und schlugen die Zeltheringe ein.

Nach einer frostigen Nacht erwachten wir und wollten uns mit der uns verbindenden ungezügelten Lust etwas Wärme verschaffen. Dazu überraschte sie mich mit einem lilafarbenen Vibrator, den ich genüsslich einsetzte, was zu einer weiblich-ekstase-arttypischen Lärmemission führte, die durch dünne Zeltwände ungenügend gedämmt wurde.

Mitten im Geschehen öffnete jemand brüsk den Reißverschluss des Zeltes. In Schock und Empörung drehte ich mich um und war dabei, aus dem Zelt zu schießen, doch mahnte mich die zur Sicht gereichte Dienstmarke des Polizisten der Zügelung.

»Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Die Ausweise!«

»Warum? Wir zelten nur. Wo ist das Problem, Officer?«

»Darin«, kloakte der sichtlich angewiderte Herr, hob die Zeltwand etwas an, damit wir ins Freie blicken konnten. Aus unmittelbarer Distanz glotzten uns ein Dutzend nicht gerade erquickter Augenpaare an: Mütter mit ihren Kindern, Spaziergänger, Jogger, Hündeler (für Nichtschweizer: die, die mit dem Hund spazieren). Wir hatten in Ermangelung der vorabendlichen Sicht unser Zelt in einem kleinen Stadtpark nahe einem Café errichtet. Und dabei wohl für beste Unterhaltung der einen, für nacktes Entsetzen der anderen gesorgt.

»Das ist eine verdammte Schweinerei!« Barsch. »Ihr verlasst den Park sofort, ich gebe euch zehn Minuten.«

Humor, ah ja, genau, Humor ist das, was diesem Menschen fehlt, dachte ich mir. Also sprach ich: »Schauen Sie da hinten, dort liegen Bierflaschen im Gras. Die sind von Leuten, welche sich oral befriedigen und dann littering betreiben. Ist es nicht schöner, sich, wie wir, oral zu befriedigen und dabei nur etwas lickering zu betreiben, was keinen Unrat hinterlässt?«

Heute noch bin ich der Meinung, dass dies ein vortrefflicher Versuch war, das Gap zu schließen. Doch leider hatte ich die Rechnung ohne einen konservativen Geist gemacht.

»Raus hier. Abbrechen. Mitkommen.«

Wir taten unter dem Kopfschütteln der Menge wie uns geheißen.

»Einsteigen!«

Er fuhr uns mit seinem Dienstwagen wortlos aus dem Ort –viel weiter, als es hätte sein müssen. Schwieg dabei, als wären wir nicht existent. Entsorgte die Grüsel wie Güsel (für Nichtschweizer: die Schweinebacken wie Müll). Hielt schließlich an einer abgelegenen Straße und wies uns aus dem Auto.

»Solch ein Pack wie ihr hat in dieser Stadt keinen Platz. Sehe ich eure Gesichter noch einmal in meinem Revier, reiße ich dir«, womit er mich meinte, denn ich war ja der Einzige, der noch welche hatte, »eigenhändig die Eier ab.«

Freud sprach einst von libidinöser Verdrängung.

Der Officer fuhr los, nach rechts. Wir gingen los, nach links – begannen zu lachen und hörten für eine lange Zeit nicht auf damit.

So lachten wir wieder, als wir Hand in Hand, zurück in Auckland, plötzlich das Schild am Eingang eines noblen Gebäudes erblickten, auf dem geschrieben stand: Model-Agency. Welcome.

Upsala, Herrgott, bin ich nicht ein attraktiver Kerl?, dachte ich für mich. Wollte ich nicht immer schon Schauspieler oder Ähnliches werden? Ein paar Kröten leicht verdient?

Auffordernd blickte ich zu meiner Freundin. »Was hältst du davon, wenn ich da einfach mal reingehe? Viel passieren kann ja nicht.«

»Nein«, entgegnete Dominique, »es passiert wohl kaum was, das hier draußen nicht auch passieren könnte.«

Dressed well?

Mit dreckigen Wanderschuhen, zerrissenen Tramperhosen, einem widerstandsfähigen Holzfällerhemd, ungewaschen, unrasiert und ungekämmt, zeigt Mann doch schon mal, für welche Rollen er so geeignet wäre, oder nicht?

Let’s also mal go.

»Ich warte da drüben im Café«, meinte Dominique in weiser Voraussicht, dass aus dem Unterfangen nichts Gutes wachsen würde.

Ich betrat indes das Gebäude.

Edel. Sehr edel. Peinlich edel.

Durchatmen. Das Leben ist Psychologie.

Ich betrat den Aufzug. Drückte Stock drei, in welchem sich die Agentur befand. Und wurde hinaufbefördert.

Die Tür des Aufzugs öffnete sich.

Ich machte den Schritt.

War ich im Jüngsten Gericht gelandet, ein paar Etagen zu weit oben gedrückt?

Ein von weißem Marmor glänzender langer Korridor, hell erleuchtet, in dem ein roter Teppich direkt zu einem großen, schweren Pult führte, wo sich eine attraktive Mittvierzigerin in Arbeit vertieft befand.

Die Fahrstuhltür schloss sich hinter mir – zu spät. No way back, no way out.

Ich gab mir einen Ruck und schritt voran.

Die Frau am Pult hob ihren Kopf, starrte mir ungläubig entgegen. (Denkend: Einer, der sich im Stockwerk geirrt hat, er wird es merken.)

Eine Mitarbeiterin erschien und wollte etwas mit ihr besprechen. Sie wandte sich ihr zu.

Ich stand am Pult.

Erneut schaute sie mich an, ohne mich anschauen zu wollen. »Can I help you?« (Denkend: Du bist offenbar am falschen Ort, wen suchst du?)

»Ja, hallo«, sagte ich, »bin ich hier richtig bei der Model-Agentur?«

»Yes, you are?« (Denkend: Bist du ein Postbote, bringst du eine Nachricht?)

»Cool, ich möchte gern wissen, wie man Model wird. Haben Sie was frei?«

Autsch.

Unlösbarer Blickkontakt.

Sie sah mich.

Mit einer kleinen Geste wies sie die zweite Frau zum Abgang. Wenn es Gedankenübertragung gibt, dann las ich auf ihrer Stirn folgenden Dialog: »Wie kann ein Mensch eine derart deplatzierte Frage stellen und sich dermaßen krank kleiden? Das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst, oder? Jedoch bist du kleines Arschloch ziemlich sexy und ich würde dich liebend gern vernaschen, weil ich unglücklich verheiratet bin. Auch neige ich mich dem goldenen Herbst meines Frauseins zu, und wer weiß, wie lange ich noch straff genug bin, um … ähm, ja, ich glaube, ich bin nett zu ihm. Aber wie komme ich aus dieser für uns beide peinlichen Situation raus?«

»Well, well«, begann sie, »let’s see. How tall are you?«

Gekünstelt stolz deutete ich auf meine ein Meter einundsiebzig hin und wusste längst: Ich würde ihr bereitwillig dabei helfen, uns gemeinsam zu befreien.

»Don’t get me wrong, aber die Mindestgröße für Models ist ein Meter fünfundsiebzig. Es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass es da ein kleines grundsätzliches Problem zu Beginn gibt, welches wir kaum lösen können. Sooorry.«

»Well, well«, meinte auch ich, beobachtend, wie soeben eine mögliche Karriereleiter morsch unter meiner Kleinheit zerbarst, und fügte an, dass ich dies so nicht gewusst hätte und es einfach mal gern in Erfahrung gebracht hätte, was ich ja jetzt hiermit wüsste, und dass ich ihr sehr mit Dank verbunden sei, mir dies mitgeteilt zu haben.

Stille.

»Well, well«, atmete sie schließlich erleichtert auf, »dann wünsche ich dir einen schönen Weg. Mögest du woanders Erfolg haben. It was nice meeting you.«

»Well, well«, hörte ich mich sagen, »same to you. Bye bye.«

Und mein Körper setzte sich rückwärts in Bewegung.

Peinlich, sehr peinlich.

Dumm kam ich mir vor. Codes, dresscodes, numbercodes, sizecodes, Verhaltenscodes, Gesprächcodes – everywhere. Mr Codeless captured in the world of codes. Schweißnass unter den Armen.

»By the way …«

Ich war schon fast beim Aufzug, da hörte ich ihre Stimme und drehte mich um. Sie stand noch immer hinter dem Pult und hielt mir eine Visitenkarte entgegen.

»If you need any further help here in Auckland, please let me know.«

(Denkend: Es würde mich sehr freuen, mich von dir verführen zu lassen.) Ich entnahm die Karte ihrer Hand und lächelte.

So lächelte sie.

Im Fahrstuhl las ich auf der Karte, dass sie die Besitzerin des Ladens war.

Als ich auf die Straße trat, lag das Wort »frech« in meinem Geiste.

Frechheit und Nichtwissen äußern sich nicht selten in Naivität. Naiv zu sein, bedeutet, Narr zu sein, bedeutet, über sich lachen zu lassen, bedeutet, allein dazustehen und der Welt einen peinlichen Moment des Stillstandes im täglichen Treiben zu gönnen. Bedeutet aber auch, wie ein Kind zu sein.

Sind wir nicht alle Kinder, vergessen es nur zu oft?

Und plötzlich waren sie da, die Erinnerungen an Peinlichkeiten, die ich auf meinen Reisen miterleben durfte, vor meinen Augen und Ohren, im Schulterschluss an mein Leben. Diese Unglaublichkeiten, welche ich zum Zeitpunkt der jeweiligen Taten verpönt und belacht hatte, erschienen mir in diesem Moment als unglaubliche Schätze. Grußkarten aus einer Dimension des Naiven. Und ich beschloss, damals in die Morgensonne Aucklands tretend, all diese Absurditäten niederzuschreiben und der Öffentlichkeit zwecks Erheiterung zugänglich zu machen. Ein Handbuch, um sich das Leben auf Reisen maximal zu erschweren. Ein Ratgeber des kosmopolitischen Scheiterns!

Ja, das war’s. So was gab’s noch nicht.

Ich küsste Dominiques erotische Lippen und bestellte einen Caffè Latte.

So also hatte es sich vor über dreißig Jahren zugetragen …

Die wichtigsten Grundregeln des Fehlverhaltens auf Reisen habe ich in zehn Gebote geformt und zu jedem ein praktisches Beispiel niedergeschrieben.

Alle Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten. Nur die Namen sind geändert.

Niemand (mit einer einzigen Ausnahme, die erkennbar sein wird) kam bei all den Ereignissen zu nachhaltigem Schaden.

Aber eines möchte ich noch vorausschicken: »Allein der Glaube zählt.

Probier’s aus. Geld zurück, sollte es nicht funktionieren …«

Denn allen Geboten liegt eine einzige großartige Gabe zugrunde, die bei den meisten Erdenbürgern zur Genüge vorhanden ist: die IGNORANZ.

Also lehn dich zurück, lies selbst und genieße …

Erstes Gebot:Du sollst landestypische Sitte, Moral und Religion ignorieren.

Hochzeit auf Indonesisch

Von Frauen habe ich gehört, die in muslimische, hinduistische oder sonstige religiös-gender-ungleich geprägte Länder reisen und sich an einem öffentlichen Strand oben (oder auch weiter unten) ohne zeigen.

Sie glauben sich in ihrer inneren Welt offen und emanzipiert. Für so viel Geld, wie Frau für eine Reise bezahlt, hat sie schließlich auch das Recht, sich frei fühlen und entsprechend bewegen zu dürfen.

Von solchen Frauen also habe ich gehört, die dann von Männern einer total fremden Kultur, in welcher weibliche Menschen, die sich nackt zeigen, ganz einfach Huren sind, Freiwild, an ihren Brüsten schamlos begrapscht werden. Und ernsthaft glauben, sie hätten mit dieser Situation rein gar nichts zu tun und seien von bösen Männern angegangen worden – reinrassige Opfer.

Ebenso habe ich von Männern gehört. Einer von ihnen, der Sorte zu Hause ist Herr Maier eine graue Maus, hier im goldenen Dreieck lässt er die Sau raus, fällt mir dazu ein. Er passierte einstmals vor mir die Zollkontrolle Bangkoks, lief durch die Schalterhalle ins Licht der Sonne und breitete seine Arme wie Schwingen aus. Mit Engelslächeln rief er in die wartende Menge, in kernigem Drösdner Dialekt, als stünde er am übermächtigen Fressbuffet eines Edelhotels: »Wen von eusch figg isch als Örstes?«

Von solchen männlichen Menschen also habe ich gehört, die sich in Ländern wie Thailand in Frauen, nur knapp zwanzig bis fünfzig Jahre jünger als sie selbst, unsterblich ver-lieben (was eine Verzerrung von lieben ist) und der absolut festesten Überzeugung sind – also überzogen –, dass es sich beim unschuldigen Madl vom Land auch so verhält, diese dann mit nach Hause nehmen und, weil es der Liebe Zeugnis ist, heiraten. Um schon tags darauf feststellen zu dürfen, dass sich eine zwischengeschlechtliche und interkulturelle Kälte ausbreitet und sich gleichzeitig das Bankkonto in Windeseile nach unten orientiert. Das flitterwochengemäß gesäuselte Ai lab yu (Ich liebe dich auf Thai) wandelt sich in ein Ip yu mi lap, yu bay mi … (Wenn du mich liebst, dann kauf mir …) und das Drama nimmt seinen Lauf.

Ja, von solchen Männern habe ich gehört, die dann ernsthaft das Gefühl haben, sie seien von bösen Frauen betrogen worden – reinrassige Opfer.

Die Geschichte nun, die sich einst auf Sulawesi abspielte, einer in den Neunzigerjahren touristisch wenig berührten Insel Indonesiens, war ähnlichen Hintergrundes, doch gänzlich anderen Verlaufs.

Warum ich mich überhaupt auf diese abgelegene und schwer zu erreichende Destination begab, war dem Umstand gedankt, dass ich im Wartesaal meines Zahnarztes ein GEO-Magazin durchblätterte, in dem ich Bilder erblickte, die sofort meine Leidenschaft erweckten: Ein halb nackter Mann mit Turban light war darauf abgebildet. Auf einer schwindelerregend hohen, wackligen Bambusleiter, eine Totenpuppe unter dem Arm tragend, war er im Begriff, diese vor einem Grab zu deponieren, welches weit oben in einer senkrechten Felswand ausgehöhlt war. Um dem Verstorbenen, so die Legende, den weiteren Blick auf die Welt zu ermöglichen.

Mir schoss die Erinnerung an einen längst verwelkten Traum vor mein geistiges Auge: eine Himmelsleiter, die bis in die Wolken ragte und nach Hause führte.

Ein elektrisierendes Gefühl durchströmte mich bei diesem Anblick.

Andere Bilder zeigten Totenrituale, regelrechte Blutbäder mit geschlachteten Büffeln, welche dem oder der Verstorbenen Ehre zollten.

Häuser, gebaut wie große Schiffe, mit weit geschwungenen, aufwärts gewölbten Dächern aus dicken Bambusrohren.

Es erweckte den Anschein, als handle es sich hier um eine weitgehend unberührte Kultur mit ihren eigenen Riten, die von der westlichen Welt noch mehr oder minder unentdeckt funktionierte. Na ja, mindestens einer von GEO musste allerdings schon dort gewesen sein. Vom Lande der Torajas war die Rede, eingebettet im zentralen Teil der riesigen Insel, von dichtem Dschungel umschlungen.

Beschlossene Sache: Da musste ich hin.

Während der Bohrer tief in meinen Backenzahn eindrang, gab mir die Fantasiereise zu diesem Volk die Gelegenheit, mich in sanfte Trance zu versetzen und so die Schmerzen zu denen meines Körpers zu machen und nicht von mir.

Dissoziation ist eine herrliche Sache, kann man bestimmen, wann sie eintreten soll … … und so befand ich mich ein paar Monate später in einem wackligen Bus, der sich im Dauerregen über schlängelnde, schlingernde Schlammstraßen durchs Dickicht dieser abgelegenen Gegend wand.

Seit Stunden war ich unterwegs, der Bus überfüllt, es stank nach Reis in Bananenblättern, erbrochenem Reis, wieder zurück in Bananenblättern, sowie gekacktem Reis. Denn neben mir befand sich eine Mutter mit ihrem Baby. Und was ist der wesentliche Bestandteil indonesischer Muttermilch? Richtig, Reis.

Still war es. Die Menschen schienen in sich gekehrt, möglicherweise eine Ankunft in Rantepao (dem Hauptort des Toraja-Landes) herbeibetend.

Die bereits erwähnte Dissoziation.

Meditation.

Mir entging nicht, dass sich außer mir drei weitere weiße Affen (wie ich einer war!) im Bus befanden. Mit meinen stark behaarten Unterarmen hatte ich mich längst daran gewöhnt, dass mir jeder sich neben mich setzende Indonesier irgendwann, hatte er erst seine Scheu überwunden, sanft über den Arm zu streicheln begann. Diese Geste wurde von einem Grinsen der umliegenden Menschen begleitet, die mir vermutlich vermitteln wollten: »Alles okay, wir sind nur neugierig, keine Sorge.«

Dem folgte meist ein leises »Monyet« – Affe.

Kurz darauf brach jedes Mal das Lachen aus ihnen heraus wie bei kleinen Kindern, die Stan Laurel und Oliver Hardy im damals noch selten vorhandenen TV sehen durften.

Von ebendiesen Affen gab es also drei weitere. Ich hatte ihre Nationalität noch nicht in Erfahrung gebracht, hierfür saßen sie zu weit entfernt.

Aber auch sie hatten mich bemerkt und es war klar, dass wir uns früher oder später kennenlernen würden.

So war es in jener Zeit, als man wirklich noch fremd war in der Fremde und es noch keine Abenteuertouristenströme gab, bei denen das einzige Abenteuer darin bestand, einen Weg zu finden, um ihnen schnellstmöglich wieder zu entkommen.

Also geschah es, früher als erwartet. Mit einem jähen Schlenker in den Straßengraben und einem heftigen metallischen Schlag im Getriebebauch des Busses kamen wir zum Stillstand, inmitten des grünen Nichts oder Alles.

Gemurmel.

Einen Blick erhaschen wollend, was draußen vom Fahrer und Begleiter getrieben wird.

Befehle.

Aussteigen.

Im Regen stehend.

»Hello«, sage ich zu Monyet Nummer eins, »that’s what we were looking for, adventure, isn’t it?«

»Yo mei, sis is not wat I wantid, sakra«, raunt es zurück.

Bavaria also. War dies hiermit geklärt, wechselte ich zu Deutsch, denn die englische Sprache aus dem Munde gewisser Deutschsprachiger ist manchmal schlicht wie das Kratzen einer Kreide auf einer Schultafel für das Ohr der englischen Betonung mächtiger Menschen.

Es schien, so waren jedenfalls die Zeichen zu deuten, nicht weiterzugehen und in der Nähe ein Dorf zu geben.

Der Tross von geschätzt vierzig Passagieren behändigte sich seiner Habseligkeiten und setzte sich mit gesenktem Kopf (weil sintflutartig überströmt) in unbekannte Richtung in Bewegung. Wir folgten einem Trampelpfad, der sich nach wenigen Hundert Metern auf der gegenüberliegenden Straßenseite öffnete.

Aufgeweicht erreichten wir eine halbe Stunde später ein Dorf mit einfachsten, von Palmzweigen bedeckten Hütten und wenigen einigermaßen solide gebauten Häusern auf Stelzen. In eines dieser wurde die Affenbande, also wir, einquartiert. Mir entging nicht, dass sich das Dorf durchaus nicht weit von der Straße entfernt befinden musste, denn immer wieder waren Geräusche von Fahrzeugen zu vernehmen.

Der Tag neigte sich dem Abend zu, wir breiteten unsere nassen Sachen auf den weitläufigen Terrassen des Hauses aus. Rundum stand es offen. Aufgerollte dünne Bambusmatten an der Decke würden, wenn heruntergelassen, die Wände bei ganz schlechtem Wetter ersetzen. Was die Frage ergab: Wie viel schlechter als das jetzige müsste das schlechte Wetter sein, um dies zu erwirken?