12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

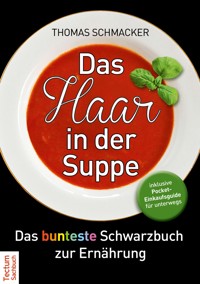

Xanthan, Glucuronolacton, Dinatriumguanylat - Regelmäßig stolpern wir auf den Zutatenlisten der Lebensmittelverpackungen über Begriffe, die Kampfnamen außerirdischer Riesenroboter sein könnten. Sind die Bezeichnungen dann doch einmal verständlich, führen sie uns in die Irre: Wer seinem Baby Nicotinsäure verabreicht, gerät schnell in Verdacht, nicht alle Tassen im Schrank zu haben. Tatsächlich ist Nicotinsäure ein Vitamin. Knabbert ein Raucher dagegen säckeweise Karotten, erhöht er sein Krebsrisiko drastisch. Schuld daran: Beta-Carotin. Abenteuerhungrig, mit bissigem Humor und eiskaltem Blick kämpft sich Thomas Schmacker mit scharfer Machete durch den Dschungel der Lebensmittelzusatzstoffe. Seine Mission: Uns alle zu retten - vor Kopfschmerzen, Durchfall und Ganzkörperkrebs. Dabei entdeckt er Überraschendes, Ekliges und Kriminelles, aber auch Lustiges und Skurriles.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Thomas Schmacker

Das Haarin der Suppe

Thomas Schmacker

Das Haar in der Suppe

Das bunteste Schwarzbuch zur Ernährung

Thomas Schmacker

Das Haar in der Suppe. Das bunteste Schwarzbuch zur Ernährung

© Tectum Verlag Marburg, 2014ISBN 978-3-8288-5696-7

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unterder ISBN 978-3-8288-3274-9 im Tectum Verlag erschienen.)

Umschlagabbildung: fotolia.com, © beholdereyeUmschlaggestaltung: vogelsangdesign.deSatz und Layout: Felix Hieronimi | Tectum Verlag

Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.dewww.facebook.com/tectum.verlag

Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sindim Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Übersicht

Dies vorweg

Zusatzstoffe von A – Z

Dies hinterher

Bücher & Internetseiten

Danksagung

Über den Autor

Anhang

Übersicht 1: Zusatzstoffe und ihre Bewertung

Übersicht 2: E-Nummern und ihre Bewertung

Die »10%-in-10-Tagen«-DIÄT

Dies vorweg

Das überschaubare Ziel dieses Buches ist es, die Menschen im Nordwest-Quartal der Erde zu retten. Zum Beispiel vor Durchfall. Oder vor Betrug. Auch vor Herzrasen, Hautausschlag, Kopfschmerzen oder plötzlicher Ohnmacht. Natürlich vor Gift und Galle, gammeligen Zähnen und selbstverständlich vor Gülle im Menü. Vor ADHS, Alzheimer und Altersdiabetes sollen sie ebenso beschützt werden wie vor dem allseits beliebten Gen-Billard. Ferner vor üblem Kummer. Und Platzen. Und erst recht vor Magen,- Prostata- und Ganzkörperkrebs.

Die Angreifer, vor denen es sie zu beschützen gilt, lauern hinter haushohen Mauern aus Fertigpizzen, Gummibärchen und Wurstscheiben, kauern in Burggräben voll Cola und Kaffeeweißer oder verstecken sich unter einem Mantel unverständlicher, zuweilen unaussprechlicher Bezeichnungen. Auf den Verpackungen werden sie unter »Zutaten« geführt, aber selbst das ist falsch. In Wahrheit handelt es sich bei ihnen um »Lebensmittelzusatzstoffe«, um aufgelöste Krümel aus Chemielabors mit meist zweifelhaftem Spezialauftrag. Tatsächlich sind »Zutaten« Sachen, die Sie auch so essen würden bzw. könnten und die Sie gemeinhin kennen, z. B. gebratenes Schweinefleisch oder feuchtfrische Karotten, »Lebensmittelzusatzstoffe« dagegen sind nicht selten gefährliche Chemikalien. Sie werden dem Essen beigemischt und sollen einen bestimmten Effekt erzielen, den das entsprechende Lebensmittel natürlicherweise nicht hat, wie länger haltbar sein, roter als nur blassrot sein, etc. (Näheres dazu im »Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch« – Das heißt wirklich so!). Aus wohl nachvollziehbarem Grund werfen die Lebensmittelbosse buchstäblich alles, was sie haben, in einen Topf bzw. eine »Zutaten«-Liste. Zugegebenermaßen unschön ist, dass im vorliegendem Buch das Gleiche gemacht wird. Allerdings liegt hier ein anderes Motiv vor: Es werden nicht nur Zusatzstoffe erklärt, sondern auch Begriffe aus Zutaten-Listen, die kein normaler Mensch kennt oder versteht. Das können Zusatzstoffe sein, aber eben auch Zutaten, Vitamine oder lediglich Oberbegriffe für eine Gruppe von Mitteln. Im Text selbst wird dann gesagt, um was es sich dort konkret handelt.

Wer Genaueres über diese »Lebensmittel-Orks« erfahren will, kann bereits auf verschiedene Lexika und Ratgeber zurückgreifen. Zwei, drei Bücher sind darunter, eine Handvoll Internetseiten und unzählige Listen, die im Web und in Gesundheitszeitschriften kursieren. Der Anstand verlangt, den Schreibern dieser Texte den Willen zu Wahrheit und Aufklärung zuzuschreiben. Dennoch haften ihnen Makel an: Sie sind zum Einschlafen langweilig, sie sind kompliziert bis zur Unverständlichkeit, sie sind selten zur Hand, wenn man sie mal braucht, und vor allem sagen sie nicht deutlich, was der Verbraucher nun tun soll: Darf er das nun essen oder nicht? Oftmals wird bis zur vollkommenen Ratlosigkeit reflektiert und abgewogen und abgewogen und reflektiert – um schließlich eiertänzerisch und ohne endgültiges Urteil zum nächsten Zusatzstoff zu wackeln. Die Zahl der »eventuell«, »sollte« und »unter Umständen« geht in die Tausende.

Ferner ist das Buch nicht mit der Fadheit eines Steuerfachangestellten geschrieben, sondern liefert hier und da freche, anschauliche Unterhaltung; das haben Sie vermutlich schon bemerkt. Dem Wahrheitsgehalt tut der Stil dabei selbstredend keinen Abbruch: Auch Realitäten lassen sich auf lustige Weise kundtun.

Sie können dieses Buch bei sich tragen oder flott auf dem beiliegenden Einkaufsguide nachgucken, wenn Sie mal wieder rat- oder ahnungslos vor der Zutatenliste eines Supermarktprodukts stehen. Zwei alphabetisch geordnete Listen dienen als blitzschnelle Einkaufshilfe und zeigen Ihnen zu den gängigsten Zusatzstoffen in Rekordzeit ein »+« oder »-«, also »essen« oder »nicht essen«, »ja« oder »nein«. Natürlich dürfen Sie sich auch auf Ihr Sofa lümmeln (oder vors Supermarktregal) und sich die Einzeltexte von A bis Z durchlesen; wie’s beliebt. Die Post-It-Zettel, die immer mal wieder im Text auftauchen, beinhalten gesundheitsfördernde Merksätze, die sogar in Männerhirnen haften bleiben: knackig kurz, kinderleicht formuliert und einfach zu merken.

Noch ein Wort zur Bewertung: Das Prädikat »+« bedeutet nicht unbedingt, dass es der Gesundheit förderlich ist; ein »+« wurde bereits dann gegeben, wenn ein Zusatzstoff nicht schadet. Sie können dann so viel davon verspeisen, wie Sie lustig sind. Ein »-« bedeutet dagegen, dass das Zeug schaden könnte und/oder dass man Sie damit verschaukelt, indem man Ihnen etwa »Rindergeschmack« vortäuscht, wo tatsächlich nie ein Rind war. Wollen Sie gesund(en) und selbstbestimmt(er) leben, lassen Sie die Produkte mit der Bewertung »-« einfach weg.

So, genug gequasselt! Jetzt geht’s los …

Thomas Schmacker

Wilhelmshaven, Sommer 2013

Zusätze von A-Z

A

Acesulfam-K (E950)

Künstlicher Zuckerersatz. Finger weg! Bewirkte im Tierversuch Schäden an der DNA. Weitere Untersuchungen wurden vom Hersteller bezahlt, liegen aber unter Verschluss. So sieht das aus!

Man möchte denken, dass Kalle nicht alle Latten am Zaun gehabt haben muss. Wer sonst mischt bei dem Chemiegiganten Hoechst AG, ehemals »IG-Farben« und damit Nazi-Unternehmen, einen chemischen Cocktail, steckt seinen Finger hinein und lutscht ihn anschließend ab? Karl Claus tat dies. 1967. Doch statt sich auf der Stelle in Gas aufzulösen oder mindestens zusammenzuklappen, schmeckte er eine unglaubliche Süße, wie sich später herausstellte, eine im Vergleich zu herkömmlichem Zucker 200-mal stärkere. Kaum war dies von ihm erkannt, trat das weiße Pülverchen, das auf den Namen »Acesulfam-K« getauft wurde und die E-Nummer 950 verpasst bekam, seinen Siegeszug durch die Gefilde der Lebensmittelzusatzindustrie an.

Heute haut man das weiße Kristall zum Süßen in allerlei Back- und Kochkram, wenn man keinen gewöhnlichen Zucker verwenden will. Insbesondere freut das die Verkäufer, die auf ihre Verpackungen »Ohne Zucker« schreiben können (was so gesehen ja auch stimmt), wodurch der Absatz deutlich angekurbelt werden kann. Außerdem mengt man Acesulfam-K in energiereduzierte Lebensmittel, süß-saure Konservendosen – und in Zahnpasta. Letztere schmeckt dadurch fein süß, löst aber keine Karies aus.

Was bis hier wenig dramatisch oder ganz anständig klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als unappetitliche Mogelei. Erstens schmeckt es im Vergleich zu normalem Zucker bitter, wenn man seinen Kaffeebecher damit randvoll füllt, und nicht mehr süß. Und zweitens weisen Tierversuche darauf hin, dass Acesulfam-K Schäden an der DNA bewirkt – das mag Ihnen im Moment vielleicht schnuppe sein, Ihren noch ungeborenen siamesischen Zwillingen mit sieben Händen und einem IQ von 5 aber vermutlich nicht. Weitere Untersuchungen wurden nicht von unabhängigen Leuten, sondern von Firmenangestellten durchgeführt. Dabei ist es verdächtig, dass die Ergebnisse bis dato nicht veröffentlicht wurden. Fragt man sich, wieso nicht?

Während sich die Kollegen von ÖKO-Test nun bei der Bewertung von Acesulfam-K aus der Affäre ziehen, indem sie schlichtweg keine vornehmen (mangels objektiver Untersuchungen)1, sage ich: Die Sache stinkt, und zwar gewaltig. Wer Ergebnisse unter Verschluss hält, verbirgt etwas, und zwar mit Sicherheit nichts Gutes. Ist es möglich, dass das DNA-Gemurkse nur die Spitze des Zuckerbergs war? Alles andere ergäbe wohl keinen Sinn. Im Klartext: Bloß nicht kaufen, mit Acesulfam-K stimmt etwas nicht …

Algin (E400)

Glibberzeug aus Algen, das man zum Verdicken oder Gelieren benutzt – je nachdem, welches »Mundgefühl« ein Lebensmittel erzeugen soll. Können Sie sorgenfrei verdrücken.

Kennen Sie noch diese ekeligen dunkelgrün-bräunlichen Glibberfasern, die in Strandnähe auf dem Wasser wogen und sich beim Hineingehen und Schwimmen um Knöchel, Waden und Hals wickeln? Das sind Algen. Myriaden Tonnen davon schlängeln sich durch unsere Weltmeere. Algin (auch »Alginsäure«) ist aus diesen Algen gefertigt – und in Ihrem Essen völlig harmlos; sogar für BIO-Produkte ist E400 zugelassen.

Geerntet wird das Kraut, indem Großschiffe mit Großharken den Großboden der Großmeere abkratzen und dabei Großschäden hinterlassen. Schäden? Nun, schwingen Sie doch einfach mal eine Harke über den Lack Ihres nagelneuen Lexus. Lieber nicht? Wieso denn?

Natürlich gibt es auch die romantisch anmutenden Ureinwohner, die nach einem Sturm am Strand entlangwatscheln, die grüne Pampe aufsammeln und dafür ein paar Talerchen in die rissige Hand bekommen. Diese Typen machen zwar nicht so viel kaputt wie die Riesenschiffe, können allein aber den Weltmarkt nicht zufriedenstellend versorgen. Außerdem sterben die allmählich aus… Die Großschäden am Wasserboden sind aber auch die einzigen Nachteile, die Algin birgt. Wer Mitleid mit dem nassen Sandkasten unterm Meer hat, sollte auf Algin verzichten. Ansonsten kann das Zeug ohne schlechtes Gewissen gefuttert werden. Es gibt keinerlei böse Nebenwirkungen.

Reingemischt wird Algin in Lebensmittel, die dickflüssig werden oder einen feinen, glänzenden Überzug erhalten sollen. Zum Beispiel Diätprodukte, Gebackenes, Tiefgekühltes, Süßigkeiten, Eis, Pudding, Schmierkäse, Marmelade, Mayonnaise oder Konserviertes. In Letzteres kommt deshalb Algin, damit die Ravioli nach dem Öffnen der Dose noch halbwegs so aussehen wie vor dem Verschließen. Es kann aber auch, heißt es2, Wasser »schnittfest« machen, praktisch dem Wasser das Wasserartige nehmen.

Amaranth (E123)

Je nachdem: Ist der Blumensamen (»Inkakorn«) gemeint, kann man Amaranth sorgenfrei essen. Ist der Farbstoff E123 gemeint, gilt »Alarmstufe rot!«. Wahrscheinlicher ist das Zweite.

Amaranth gibt es zweimal: als Blumensamen (auch »Inkakorn« genannt), den man essen, und als Farbstoff E123, der krank machen kann. Beide Produkte haben Nullkommanichts miteinander zu tun; der Farbstofferfinder hatte möglicherweise nur entweder keine Ahnung, dass der Name bereits vergeben war, oder keine Fantasie, um sich selbst einen auszudenken. Vielleicht aber auch beides auf einmal, wer weiß das schon?

Zunächst zu den Blumen: Amaranth ist ein schickes Pflänzchen mit lila Löckchen, lang wie die von Rapunzel, und wächst in Amerika. Es stammt aus der Familie der so genannten Fuchsschwanzgewächse; warum die Truppe so heißt, weiß ich nicht, ich weiß aber, dass an ihnen nicht die braunen Felllappen wachsen, die wir uns an die Autoantenne knoten.

Als Blumensalat ist Amaranth schon seit rundweg 5 Millionen Jahren bekannt. Selbst die Halbneandertaler aus dem Azteken-, Inka- und Maya-Reich ließen ihn sich schmecken. Weil diese Raubeine Amaranth aber gerne mit Menschenblut mixten, um weiß der Henker was damit zu machen, wurde Amaranth von unseren europäischen Eroberungsländern kurzerhand verboten und versank über Jahrhunderte in Vergessenheit.

Im Gegensatz zu den Menschenfressern tauchte Amaranth jedoch wieder auf, und zwar vor allem als eine Art Getreideersatz. Fein ausgestattet mit einer Riesenportion an Vitaminen, Eiweiß und Mineralien, sehen die Amaranthsamen aus wie die von Getreide, schmecken wie Getreide, werden verwendet wie Getreide – sind aber kein Getreide, sondern strenggenommen Gras! Und das wiederum ist äußerst gesund. Verwendet wird es sogar in Babynahrung, ferner in Brot, Müsli oder Nudeln. Gerne wird Amaranth in gepoppter Form verwendet, also wie der explodierte Mais, besser bekannt als »Popcorn«. Alles lecker, alles gut!

Kommen wir nun zur Farbe »Amaranth«, katalogisiert als »E123«. Die ist erstens rot, zweitens wehrhaft selbst gegen Säuren (etwa in Fruchtsäften) und drittens – giftig! Der Farbstoff wird rein synthetisch hergestellt, hat also nichts Natürliches, und darf ausnahmslos in Kaviar und alkoholischen Getränken verwendet werden. Unschön ist, dass diese Chemiekeule

• häufig Allergien auslöst,

• selbst in geringen Dosen das Erbgut schädigt,

• die Anfälligkeit gegenüber Infektionen erhöht (in Tierversuchen nachgewiesen).3

Alles in allem also ein legales Gift, dieses »E123«, auf das Sie tunlichst verzichten sollten.

Was einen wundert, ist die Tatsache, dass bis dato noch kein Schlaufuchs aus der Alkohol- und Kaviar-Industrie auf die Idee gekommen ist, mit dem Begriff »Amaranth« zu werben, also die Doppelbedeutung des Begriffs auszunutzen. Gift ins Glas (meinethalben auch ein Inkakörnchen; schmeckt man eh nicht), Blumenbild und das Wort »Bio« aufs Glas – und zack: Umsatz verdoppelt. Die türken doch auch sonst auf Teufel komm raus …4

Ammoniumcarbonat (E503)

Ungefährliches Backtriebmittel, das u.a. Lebkuchen und »Amerikaner« aufbläst. Auch für BIO-Sachen zugelassen.

Wer hätte das gedacht: »Bei [der] Methode (NH4)2S04 + CaC03 -> CaS04 + (NH4)2C03 sublimiert u.a. Ammoni- umhydrogencarbonat ab, so dass nur noch Calciumsulfat zurück bleibt.«5 Alles klar?

Mir selbst sagt diese Formel, mit der »Wikipedia« zur Erklärung des Wortes »Ammoniumcarbonat« anhebt, ehrlich gesagt nichts. Streng genommen sagt die mir sogar überhaupt gar nichts! Zero. Null. Tatsächlich hätte man auch x-beliebige Wörter, Zahlen und Zeichen hinferkeln können – ich wäre nach dem »Lesen« genau so schlau gewesen wie vorher. Lediglich, dass etwas »zurückbleibt«, ist bei mir angekommen.

Aber gehen wir mal langsam vor! Wir überspringen den wirren Zahlen- und Zeichensalat einfach und sehen uns den Verwendungszweck an, knabbern also die Pferdewurst gewissermaßen von hinten ab. Da steht: l) Ammoniumcarbonat wird als Beize benutzt, 2) Ammoniumcarbonat gibt es in Löschgeräten, 3) Ammoniumcarbonat kommt als »Riechsalz« zum Einsatz, wenn jemand umgekippt ist, und 4) Ammoniumcarbonat befindet sich in Schaumstoff. – Spätestens an dieser Stelle kommt man nun doch ins Grübeln und fragt sich, in welchem Essen bitte schön der Autor dieses Zeug gefunden hat! Trinkt der Beize? Hält der sich Feuerlöscher in den Hals wie Fertigsahne? Isst der Matratzen?

Ich sag’s Ihnen: Ammoniumcarbonat ist (auch) ein Backtriebmittel. Es pustet Teige auf, damit diese ordentlich locker und damit überhaupt erst essbar werden. Ohne dieses Zeug wären die Teige nach dem Backen dermaßen knüppelhart, dass man sie bestenfalls lutschen könnte. Halbiert man hingegen sonntags sein frisches, pralles Brötchen und von innen gähnt einen Leere an, hat es der Bäcker mit dem Ammoniumcarbonat übertrieben.

Unterm Strich macht E503 seinen Blowjob aber ganz zuverlässig und verduftet während des Backens – was auch gut ist, da Ammoniak in unbehandeltem Zustand gesundheitsgefährdend ist. So aber, in Backprodukten, ist E503 ungefährlich und selbst für BIO-Produkte zugelassen. Nur rein damit!

Annatto (E160b)

Lieblingsfarbe aller Prinzessinnen: Rosa mit einem Hauch Gelb. Sämtliche Lebensmittel mit Annatto können unbesorgt verspeist werden (im Gegensatz zu den Prinzessinnen).

Meine achtjährige Tochter ist ungefähr so undurchschaubar wie meine Frau. Schenke ich ihr eine DVD, sollte es eine CD sein, kaufe ich Möhren, sollten es Gurken sein, haue ich die Spinne tot, hätte ich sie raustragen sollen… Sie wissen nicht, ob ich von Tochter oder Frau rede? Sag’ ich doch, die ticken gleich. Nur in einem Punkt unterscheidet sich meine Tochter von meiner Frau und beglückt einen mit Strahleaugen. Denn egal wie sinnlos, hässlich oder defekt etwas ist – ist es rosa, ist es gut. Ist das T-Shirts rosa, ist es ein tolles T-Shirt, ist das Spielzeugauto rosa, ist es ein tolles Auto, trägt auf der DVD-Hülle mindestens eine Figur irgendetwas Rosafarbenes, ist es ein toller Film. Alles rosa, alles richtig – eine Formel, die man sich als Vater einer Tochter merken sollte.

Was diese familiären Innenansichten hier sollen? Nichts, um ehrlich zu sein. Ich brauchte nur einen Einstieg, um auf flotte Weise zum Thema »Annatto« hinzuführen. Um auf den Punkt zu kommen: Annatto (E160b, auch »Achote«, »Bixin« oder »Norbixin«) ist rosa. Zuweilen auch, um Loriot zu gedenken, rosa-braun mit einem Funken Gelb und vom satt-orangenen Lichte einer untergehenden Sonne im Südpazifik gestreichelt – auf jeden Fall ist Annatto ziemlich genau so gefährlich wie die Prinzessinnen dieser Welt, nämlich gar nicht. Man findet den Farbstoff zum Beispiel in Keksen, Eis, Nachtisch oder Käse. Zwar habe ich selbst zugegebenermaßen noch keinen rosafarbenen Käse gesehen, aber je nach Dosierung macht Annatto Lebensmittel anscheinend auch orange-gelblich – und da wären wir auch wieder beim Käse.

Gewonnen wird Annatto auf natürliche Weise aus den (witzigerweise dreieckigen) Samen des Orleansstrauches, welcher in Sri Lanka, Indien und Indonesien wächst. Von Natur aus steinhart, kann man sie sehr fein mahlen, wodurch sie beinahe aussehen wie Paprika-Pulver. In anderen Gegenden unseres Lieblingsplaneten nutzt man Annatto vor allem zum Würzen von Lebensmitteln oder zum Einfärben von Klamotten. Ob die Billig-T-Shirts, die dort produziert werden, nun ein Haltbarkeitsdatum haben, wenn sie damit gefärbt worden sind? Bekannt ist nur, dass Annatto bei sehr Empfindlichen Hautallergien auslösen kann. Trotzdem bleibt’s dabei: Schon wegen der Nähe zu Prinzessinnen ist Annatto eine vollkommen harmlose Zutat, die man ohne Bedenken vernaschen kann.

Aspartam (E951)

Süßstoff und Goldmine von US-Politiker Donald Rumsfeld mit ellenlanger Liste krankmachender Wirkungen. Bloß weglassen!

Die Geschichte dieses Zusatzstoffes liest sich wie ein Krimi! Kennen Sie noch Donald Rumsfeld? Den Typen, der unter den US-Präsidenten Gerald Ford und George »Cowboy« Bush Verteidigungsminister war? Der ständig die Rüstungsausgaben nach oben peitschte, der CIA-Morde deckte, der das Grippe-Mittel »Tamiflu« auf den Markt schmiss und dann ein Riesenpaket im Wert von knapp 60 Millionen Dollar an die »zufällig« infizierte US-Army verschacherte? Der Saddam Hussein erst in den Po kroch und anschließend hängen ließ? Der an Nordkorea Atomkraftwerke vertickte, der das Bauernvolk Afghanistan zerbombte, inklusive diverser Kindergärten und Krankenhäuser? Der Rumsfeld, der Deutschland beleidigte, weil es nicht in diesem Krieg mitmischen wollte, der 2006 wegen Kriegsverbrechen angezeigt wurde, der erwiesenermaßen Misshandlungen von Gefangenen (man kann auch »Folter« sagen) genehmigte? – Dieser Donald Rumsfeld brachte auf dubiosesten Wegen den bis heute äußerst umstrittenen Süßstoff »Aspartam« auf den Markt und verdiente sich damit über Nacht die hundertste Goldnase.

Was war geschehen? 1965, als er nach einem Mittel gegen Magengeschwüre fahndete, stieß ein kleiner, unbedeutender US-Chemiker beiläufig auf einen bis dahin unbekannten Stoff, der ungemein süß war, und zwar rund 180-mal süßer als Zucker: Aspartam. Während unser neuer Freund nun wohl schon die Kasse klingeln hörte, stellte sich bald heraus, dass das Mittelchen nicht ganz risikofrei verzehrt werden kann, da es nicht nur süßt, sondern »nebenbei«

• Kopfschmerzen,

• Benommenheit,

• Gedächtnisverlust,

• Sehstörungen,

• Hyperaktivität,

• Lymphdrüsenkrebs,

• Harnleiterkrebs und

• Gehirntumore

verursachen kann – was die Euphorie unseres Reagenz-glasakrobaten verständlicherweise deutlich bremste und außerdem dazu führte, dass Aspartam jahrelang verboten war.

Doch dann betrat besagter Donald Rumsfeld das Rampenlicht der Lebensmittelindustrie. Nachdem er sich in der US-Firma G.D. Searle & Company zum Vorstandsvorsitzenden gemausert hatte, wurden nicht nur 60% der Arbeiter gefeuert, auch Aspartam, dessen Rezeptur das Unternehmen wohl vorsorglich im Safe gelagert hatte, war anscheinend mit einem Mal gar nicht mehr so gefährlich und erhielt urplötzlich die Verkaufszulassung. Für Donald und seine Firma regnet es seitdem Goldnuggets. Von heute auf morgen fand man Aspartam als Süßstofftablette in den Verkaufsregalen, auch in Getränken, Softdrinks, Kaugummis, Trockenprodukten, Milch, Süßigkeiten und Keksen bekam der Süßstoff seinen großen Auftritt. 1996 fielen schließlich alle Schranken und Aspartam durfte reingehauen werden, wo immer es nach Ansicht der Industriellen passte.

Bei uns in Deutschland ist Aspartam seit 1990 zugelassen, solange es 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht übersteigt. Wiegt man 70 Kilogramm, so rechnet Wikipedia vor, muss man 266 Süßstofftabletten oder 26,6 Liter Cola light trinken, um an diesen Wert heranzukommen. Zugegeben, wer 26,6 Liter Cola wegzischt, stirbt vermutlich weniger an der Überdosis Aspartam, die er sich damit antut, sondern weil er ertrinkt.

Trotzdem: Aspartam ist und bleibt ein gefährlicher, weil krankmachender Zusatzstoff. Zwar kommen verschiedene Untersuchungen auch zu entgegengesetzten Ergebnissen, dann ist von »harmlos« und »unbedenklich« die Rede, doch die oben aufgeführte Liste wurde ebenfalls wissenschaftlich bestätigt. Außerdem sollte ein Blick auf die Geschichte der Aspartam-Zulassung alle Alarmglocken schrillen lassen – vor allem, weil Donald Rumsfeld seine blutigen Finger im Spiel hatte. Diplomatisch drückt sich ÖKO-Test aus: Hier rät man, dass »die Zulassung ruhen sollte«.6

Ascorbinsäure (E300)

Pures Vitamin C, wird meistens zur Haltbarmachung von Lebensmitteln verwendet. Bei Normalverzehr (unter ein Gramm pro Tag) ist es ein echtes Wundermittel.

So ein Pirat hatte es wirklich nicht leicht! Auf der »Black Pearl« dem Sonnenuntergang entgegen segeln, Schätze heben, beizeiten ein frühneuzeitliches Pin Up-Girl abschleppen – von wegen! Der hatte Sorgen! War so ein Sparrow zum Beispiel zu lang auf See, konnte er »Skorbut« bekommen, verursacht durch einen drastischen Mangel an Vitamin C (auch »Ascorbinsäure« genannt). Folge: Erst gingen dem Schiffsclown die Zähne flöten, dann sein Leben. Sollte er zufällig doch mit letzter Kraft Land erreicht haben und war das Pin Up nicht gerade stockbreit und/oder in ernsthaften Geldschwierigkeiten, konnte er die flotte Hafennummer abhaken, mochte er Goldketten hinlegen, wie er wollte. Auf dem Schiff des Weltentdeckers Vasco da Gama verreckten 100 Männer an »Skorbut«; die verbliebenen 60 mussten deren Jobs mitmachen.7