14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Brüder aus Riga machen Karriere: erst in Nazideutschland, dann als Spione der jungen BRD. Die Jüdin Ev ist mal des einen, mal des anderen Geliebte. In der leidenschaftlichen Ménage à trois tun sich moralische Abgründe auf, die zu abenteuerlichen politischen Verwicklungen führen. Chris Kraus erzählt die jüngere Geschichte Deutschlands aus einem aufregend neuen Blickwinkel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1242

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

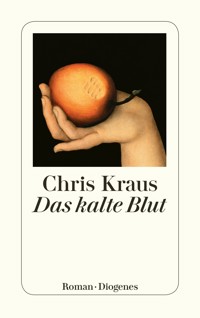

Chris Kraus

Das kalte Blut

Roman

Diogenes

{5}»Es gibt kein Geheimnis,

das die Zeit nicht enthüllt.«

Jean Racine

{7}Vorbemerkung des Autors

Viele der Umstände, historischen Ereignisse und Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die im vorliegenden Buch eine Rolle spielen, dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. Aber nicht alle. Manche mögen Staunen und Kopfschütteln hervorrufen, und sie erscheinen so sehr den Mitteln des Romans verhaftet, dass man sie womöglich für reine Erfindungen hält.

Obwohl auch diese vorkommen, ist nur ein kleiner Teil der hier geschilderten Geschehnisse und politischen Affären gänzlich erfunden. Und nur wenige der auftretenden Personen (und schon gar nicht die verrücktesten) haben nie gelebt.

Ihre Gültigkeit haben die Handelnden wie auch ihre beschriebenen Handlungen dennoch nur in der fiktiven Welt des folgenden Romans.

Außerhalb davon mag es sich so oder auch anders zugetragen haben.

{11}IDer rote Apfel

{13}1

Manchmal legt er mir die Hände auf die Schultern und sieht mir traurig ins Gesicht. Er sagt mir in den einfachsten Worten, wie leid ihm das tue, was geschehen sei und was vermutlich noch geschehe.

Er weiß aber gar nicht, was geschehen ist.

Noch weniger weiß er, was geschehen wird.

Er ist ein richtiger Hippie, vielleicht Anfang dreißig, mit langen, blonden Locken, wenn er rechts von einem liegt. Wenn er aber links an meinem Bett vorüberschlurft (um aus dem Fenster schräg nach unten zu den Babys zu starren), dann sehe ich jedes Mal mit neuer Verwunderung, dass ihm über dem Ohr ein kreisrundes, perlmuttfarbenes Loch in die Botticelli-Frisur rasiert worden ist, groß wie eine Untertasse. Mittendrin blinkt eine Titanschraube, deren Gewinde irgendwo unter der Hirnschale endet und dafür sorgt, dass der Schädel nicht auseinanderbricht.

Der Hippie hat also eigene Sorgen.

Er liegt – schon seit Wochen – neben mir, mehr Orient als Okzident, liegt da ohne Ungeduld, ein verschlissener Teppich mit Spuren von indischem Einfluss.

Eins-Sein mit dem Universum, sagt er.

Eins-Sein mit dir selbst.

Das ist sein Mantra.

{14}Wenn der Hippie tatsächlich hin und wieder aus dem Eins-Sein geschleudert wird, dann durch die Babys, die ein Stockwerk tiefer dösen.

Und natürlich darf man die Anfälle nicht vergessen.

Manchmal, bei den kleinsten Anzeichen einer Eruption, fahren die Pfleger ihn hinaus. Und wenn sie ihn zurückschieben, ist er stundenlang bewusstlos. Sie stülpen dann einen Schlauch über seine Schraube, die eigentlich eine Art Überdruckventil ist. Eines dieser piepsenden Geräte springt an. Und damit sein Kopf keinen Schaden nimmt, wird überschüssige Flüssigkeit aus seiner Hirnschale durch den Schlauch in einen Plastikbecher gepumpt.

Der Plastikbecher gehört der Nachtschwester. Sie heißt Gerda. Ihr Becher hat einen Henkel und schwarze Mickymausköpfe auf rotem Grund. Wenn der Becher bis zur dritten Mickymaus voll ist, schleicht sich Nachtschwester Gerda zu uns herein, schüttet das Zeug vorsichtig, ohne dass ein Tropfen danebengeht, in eine große Thermoskanne. Auch die anderen vier oder fünf Schädelfrakturen der Station werden von ihr angezapft. Sie schaut in die Plastikbecher und ist glücklich.

Nur ihr Mund ist dann nicht schön.

Später schmuggelt sie die Thermoskanne aus dem Hospital. Mit dem Sud werden Nachtschwester Gerdas häusliche Pflanzen gemästet. Muss unheimlich fruchtbar sein. Im Schwesternzimmer hängen Fotos an der Pinnwand von ihrem Wintergarten. Da ist ein Dschungel zu sehen aus Zier- und Nutzgewächsen, man kann nur den Hut ziehen, und zwischendrin Lianen und Vergissmeinnicht. Alles grün und riesig. Eine barocke Pracht, so wie auch {15}Nachtschwester Gerda selbst eine barocke Pracht ist, ins Weite, Überbordende drängend, und auch ihr Temperament.

So ist es kein Wunder, dass Nachtschwester Gerda dem Hippie einmal eine selbstgezogene, tennisballgelbe Tomate geschenkt hat, die sie mit seiner Hirnflüssigkeit aufgepäppelt hatte. Er aß sie mit Behagen und Stolz und wollte mir, wie es seine Art ist, auch was davon abgeben.

Er ist bestimmt ein wundervoller Mensch, so wie man sich Hippies eben vorstellt. Fast jeden, sogar mich, duzt er. Es ist ihm völlig egal, dass nicht zurückgeduzt wird. Eine Anrede im herkömmlichen Sinne gebraucht er nicht, weder »Herr« noch »Frau« noch sonst was. Im äußersten Fall wird man »Compañero« genannt. Zum Chefarzt sagt er »Chefcompañero«. Formen sind nichts. Auch zu Namen hat er ein völlig anderes Verhältnis als du oder ich. Er glaubt, man solle eher nach jeweils in den Vordergrund tretenden Charaktereigenschaften heißen, so wie in Papua-Neuguinea, wo man im Laufe eines Lebens drei, vier oder sogar noch mehr Namen annimmt, die sich zum Teil widersprechen. Sagt der Hippie. Er hat dort längere Zeit gelebt. Und in Australien war er auch, hat nach Diamanten geschürft. Später wechselte er seine Tätigkeiten, arbeitete in einem Kindergarten und auf dem Flughafen Riem. Da hat er letztes Jahr das Gepäck der Rolling Stones ausgeraubt und besitzt noch immer ein paar ihrer Manschettenknöpfe.

Ich wusste natürlich nicht, was die Rolling Stones sind.

Jetzt weiß ich es aber, denn er hat mir eines ihrer Lieder vorgesungen. Man hätte ihn damals sofort genommen, du weißt schon, als sie für St. Petri Stimmen suchten, weil {16}der halbe Chor von den Bolschewiken erschossen worden war (vor allem natürlich die Bässe).

Er kann sich nicht vorstellen, dass er mit einem Menschen das Zimmer teilt, der im Zarenreich geboren wurde. Ich selbst kann es mir kaum vorstellen.

Als ich vor einiger Zeit aus der Intensivstation hierher verlegt wurde, hat mich der Hippie gebeten, ihm nach meinem ersten Eindruck einen Namen zu geben. Ich erinnerte mich an einen Besuch im Prado. Dort kopierte ich einmal Francisco Goyas Porträt der degenerierten spanischen Königsfamilie, die auch blond und rachitisch gewesen war. Das sagte ich ihm.

»Bourbonen« hält er für mehrere Gläser Whisky.

Er heißt Mörle. Sebastian Mörle. Ich soll Basti zu ihm sagen, wenn mir nichts Charakteristisches an ihm auffällt.

Ich bin Konstantin Solm. Sagte ich. Und schon einen Tag später fügte ich hinzu (durchaus gleichgültig, ein Rauchring meiner Friedenspfeife), dass mich viele Koja nennen.

Der Hippie erwiderte, für ihn sei ich nicht Koja. Und Konstantin Solm habe nicht das Geringste mit mir zu tun.

Rostige Nägel.

Kälte.

Abstand.

Das sei ich.

Aber auch ein wunderbarer Mensch.

Er bringt einen wirklich zum Lachen mit solchen Sätzen. Zehnmal am Tag wispert seine im Chiemgau gebeizte Stimme, was ich für ein wunderbarer Mensch sei, obwohl er mich »fei fein« findet und an meiner Ausdrucksweise {17}Anstoß nimmt. Sie ist ihm zu baltisch, glaube ich, zu wenig vulgär, und sie passt eher in ein Einzelzimmer, in dem ich jedoch naturgemäß schweigen würde. Vielleicht haben sie mich deshalb in einem Zweibettzimmer untergebracht. Um meine Zunge zu lockern. Kann schon sein.

Ich rede aber nicht. Fast immer ergießt sich der Hippie. Mein Alter schreckt ihn nicht davor ab, das leider meist schlichte Wort an mich zu richten. Ich bin das Ohr seiner ganz wenigen Sorgen. Das Krankenzimmer nennt er voll häuslicher Zuneigung »unser Fleckerl«. Er dankt überschwenglich dem Universum für jede kalte Milchsuppe, die man ihm einflößt nach seinen Anfällen. Und er hat keinerlei Vorbehalte, dass ich im Krieg war. Nie fragt er, was ich dort getan habe. In allen Kreaturen sieht er Anzeichen des kommenden Weltfriedens, auch in mir. Seit er weiß, dass ich einmal mit David Ben-Gurion Sekt getrunken habe (noch dazu aus seinem Glas nippte), teilt er meinen Standpunkt zur Israelfrage im Allgemeinen und zu Golda Meir im Besonderen, jedenfalls zu ihrem Vornamen, der wirklich bezaubernd ist. Da sind wir uns einig.

Allerdings bedauert er meine Haltung zu Marihuana (ein noch schönerer Vorname für diese so betäubende Ministerpräsidentin, finde ich).

Ohne Drogen fühlt der Hippie sich unvollständig.

Er hat daher Nachtschwester Gerda einen kunstvoll arrangierten Tipp gegeben, wo sie Cannabispflänzchen herbekommt. Und sie haben sich verständigt.

Manchmal bringt sie Fotos der Setzlinge mit, Fotos, die sie natürlich nicht ins Schwesternzimmer hängen kann. {18}Und manchmal bringt sie nicht nur die Fotos mit, sondern das ganze mit einem Affenzahn gedeihende Grünzeug. Der Hippie bietet mir dann die harzhaltigen, vielblättrigen, in Schwabinger Vorortblumenkästen und von seinen zerebrospinalen Ausflüssen gedüngte Botanik an, die ich natürlich ablehne, wie auch sämtliche Extrakte.

»Du kennst Hasch?«

»Ich kenne Hasch.«

»Du kennst Hasch, Compañero?«

Ich antworte nie auf Fragen, die wiederholt werden, und so sagt der Hippie nach einer Weile: »Dass jemand wie du Hasch kennt!«

»Wieso?«

»Das ist, als würde ich Kaiser Wilhelm kennen.«

Vor ein paar Tagen hat der Hippie mit Nachtschwester Gerda nahezu feierlich ein paar der Blätter gekaut. Es war zwei Uhr morgens. Ihr schwerer Leib schaukelte auf seinem Bett hin und her, an der Schulter des bourbonenhaften Hippies schwankend, und ich konnte wegen des Gequietsches kaum einschlafen.

Dennoch muss ich sagen: Man hätte es schlimmer treffen können. Viel schlimmer. Mit einem dieser Wahnsinnigen etwa, die Frankfurter Kaufhäuser in Brand setzen und gegen Vietnam protestieren und einfach gegen alles sind. Mein zotteliger Bettnachbar ist gegen gar nichts. Weil das Gegen-alles-Sein das Eins-Sein beeinträchtigt. Er glaubt an das Gute. Nicht an das Beste, wie das die Ideologen tun. Sondern an das Gute. Wie Mahatma Gandhi.

Sein Interesse an meinem Guten ist unverstellt, das {19}erkennt man an vielen Details. Wenn ich zum Beispiel Besuch habe (er hat fast nie Besuch), hört er mit großen Augen zu, was gesprochen wird, rückt sogar haustierhaft näher, als wäre er, weil er zufällig neben mir liegt, ein Teil meiner Geschichte. Ich glaube, es ist gute Hippietradition, sich die Schicksale anzueignen, an deren Strand sie gespült werden.

Der Hippie kann einfach nicht glauben, was er hört.

Sobald der Besuch fort ist, fordert er mich auf, ihm alles zu erklären, die Augen von spontaner Emotion gefüllt, von einem weiten und tiefen Gefühl. Er glaubt, seine Anteilnahme lohne das Projektil, das ich in mir trage. Unter meiner Schädeldecke, eingeklemmt in meiner Hirnrinde, in diesem protoplasmatischen Wesen aus Abermillionen Neuronen. Ein mittleres Kaliber von 7,65 Millimetern, das ich manchmal zu erspähen meine, wenn ich die Augen schließe. Wie ein Schiffsrumpf schaukelt es im Ozean meiner Gedanken und Erinnerungen. Sinkt nicht. Schmerzt nicht. Kann nicht geborgen werden.

Unoperierbar, sagt der junge Assistenzarzt. Ein Grieche übrigens, etwas fischaugert (wie man im Chiemgau sagt). Seien Sie froh, dass wir 1974 haben, Herr Solm. Die Hirnhautentzündung hätten wir vor drei Jahren noch gar nicht in den Griff gekriegt.

Zu mir ist Doktor Papadopoulos freundlich, weil er mich für traurig hält.

Ich muss dich informieren, Ev, dass ich auch wirklich ein trauriger Mensch geworden bin. Ich glaube, ich bin immer traurig, aber es ist nicht so, dass ich das merke, denn große Traurigkeit hat mit dem normalen Zustand nichts zu tun, {20}trübt ihn also nicht, sondern liegt meilenweit darunter, vielleicht auch darüber, so dass ich immer gleich und heiter erscheine, und ich verstehe auch, dass du mir nicht schreiben kannst, ich verstehe das. Aber ich muss dir schreiben, auch wenn ich vermute, dass ich wohl nie wieder von dir hören werde, und in diesem Moment, in dem ich das hier niederschreibe, sieht man mir deine Stille bestimmt nicht an.

Mir geht es gut, jedenfalls.

Ich kann sprechen, wenn auch etwas langsam. Im besten Fall wirke ich bedächtig. Ich kann aufrecht sitzen und esse mehr Süßigkeiten als früher. Am liebsten Zucker pur, gepresst in die kleinen kristallinen Würfel, die wie ein Gewitter über meinem unoperierbaren Schiffsrumpf grollen, wenn ich sie krachend zermalme. Die Geschmacksrezeptoren wurden durch das Geschoss so was von durcheinandergewirbelt. Mein linkes Auge hat vier Dioptrien verloren, aber das rechte ist in Ordnung, und ich kann alles lesen, wenn auch eine Brille unverzichtbar geworden ist. Kein Wunder, mit Mitte sechzig. Zum Laufen brauche ich leider eine Krücke und drei Minuten, um bis zum Klo zu kommen. Manchmal erzähle ich von dir, Ev. Und wenn ich von dir erzähle, vergisst der Hippie die Babys, die unten schreien. Aber nur für einen kurzen Moment, denn ich sage nicht mehr als das Nötige.

Sobald es sein Zustand erlaubt, hüllt sich der junge Mann in seinen abgewetzten, fadenscheinigen Bademantel. Er schlüpft in die Pantoffeln, die seinen Füßen kaum Halt bieten, und schlurft nach unten in die Geburtsstation. Dort pumpt er sein Herz voll mit dem namenlosen Leben, das {21}Tag für Tag hervorschäumt. Manchmal will er mich mitnehmen. Aber es würde mir nichts bringen. Er liebt den Blick in die hellen Terrarien, in denen die Säuglingsmaden liegen, umkränzt von glänzender Zuversicht, Liebe, Hoffnung. Meistens tut er nichts weiter, als in den Gängen sitzen, Schwangere beim Keuchen betrachten und technisch interessierten Vätern seine Titanschraube erklären. Hin und wieder stiehlt er ein paar der Geburtsanzeigen, die an den Wänden hängen, und bringt sie mit nach oben in unser gelobtes Fleckerl. Dann zeigt er mir entweder die Gesichter der fotografierten Mütter, die ihn an Orgien in Südfrankreich erinnern.

Oder er wundert sich über die Namen der Babys.

»Max. Wie kann man denn so einen Buben Max nennen. Wie soll sich denn das Früchterl individualisieren? Hat er nicht ein heftiges Temperament? Sieh nur, die Lauerstellung. Ich würde ihn ›Auf der Hut‹ nennen. Nicht wahr?«

Du kannst dir vorstellen, wie schwer es mir in solchen Momenten fällt, immer gleich und heiter zu erscheinen. Wie sehr die große Traurigkeit eben doch mit meinem normalen Zustand zu tun hat. Wie nah Anna wirkt. Wie anwesend. Und wie mich die Trauer umfasst mit ihrer kleinen Faust.

Kinder hat der Hippie keine. Das schmerzt ihn. Und ich sage kein Wort darüber, wie es ist, Kinder gehabt zu haben. Er meint, Kinder könne man gar nicht haben. Manschettenknöpfe auch nicht. Die Dinge suchen sich ihre Welt aus. Nicht umgekehrt.

Hätten wir Anna nur »Auf der Hut« genannt.

{22}Der Hippie respektiert meine Traurigkeit. Wegen der Besuche kann er sich einiges zusammenreimen. Vor allem wegen der Besuche der Kriminalbeamten. Und von der Firma kamen auch einige. Selbst nach so langer Zeit haben sie noch Fragen wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Ich habe gedacht, man lässt die Dinge ruhen.

Aber so ist es nicht.

Du hast dich nicht ein einziges Mal blicken lassen, Ev. Ich verstehe das. Kein Anruf. Kein Brief. Ich verstehe das. Wer wohl mag es sein, der jetzt mit deinem Atem vertraut ist? Der das Gesicht auf deinen Leib legt, auf dein Schlüsselbein, und deine Rippen zählt, wie damals, weißt du noch? Weißt du noch, Ev? Jetzt kommt gleich der Grund, warum ich dir schreibe, der verdammte Grund, warum ich mich an diesen langen Brief gesetzt habe.

Jetzt also.

Denn eines Tages, als mein von dem Geschoss ermattetes Gedächtnis in alten Weißt-du-nochs watete, stand plötzlich Hubsi im Raum.

Du glaubst es nicht.

Erst dachte ich, es sei eine Erinnerung, die sich plötzlich ins Zimmer hereinmaterialisiert. So ist das ja manchmal. Aber er war es wirklich, füllte den ganzen Türsturz mit seinem massigen, nassen Trenchcoat. Tropfen fielen von seinem Hut, und erst durch die kleine Pfütze, die sich unter ihm bildete, wurde mir der Regen draußen bewusst.

Da Hub nur eine feuchte Silhouette war im Passepartout der offenen Tür und kein Wort sprach, richtete sich {23}der Hippie in seinem Bett auf und fragte mit ausgesuchter Freundlichkeit: »Wen suchst du denn, Compañero?«

Hubsi kann man nicht Compañero nennen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann ihn ja nicht mal Hubsi nennen.

Er steckte also die Hände in die Manteltaschen, beziehungsweise seine Hand. Er hat ja nur noch eine. Das vergesse ich immer wieder. Er verlagerte sein Gewicht um keinen Zentimeter auf uns zu. Er ist der Körpersprache, einer Sprache, die die ganze Welt versteht, immer noch mächtig. Und anders weiß er sich auch nicht auszudrücken.

»Bestimmt kannst du nichts dafür, Koja«, zischte er, »dass du mit einem solchen Menschen ein Zimmer teilst.« Erst die Stimme gab seiner Gegenwart die nötige Tiefe und Gefahr. »Aber setze diesem Langhaaraffen bitte auseinander, was mit dem traurigen Rest seiner Zöpfchen passiert, wenn er noch ein einziges Mal ›du‹ zu mir sagt.«

Ich wandte mich meinem verdutzten Bettnachbarn zu und erklärte ihm Dinge, die man über Hub und das intime »Du« sowie deren Verhältnis zueinander wissen sollte.

»Das ist Ihr Bruder?« Vor Schreck fiel der Hippie aus seiner Rolle und siezte mich.

»Hubert Solm«, nickte ich. »Sie sollten auf keinen Fall Hubsi zu ihm sagen.«

»Nein, nein. Ich werde ›Sir‹ sagen!«

Dann sind wir allein, Sir Hub und ich. Wir krabbeln wie zwei verstümmelte Insekten auf eine mannshohe Fensterscheibe im Flur zu. Dahinter ein Schleier aus silbernen {24}Graupelfäden, der alles verschwimmen lässt wie in einer dieser modernen Autowaschstraßen. Ich nehme seinen verbliebenen linken Arm nicht, wie auch, da klemmen ein Hut und eine Aktentasche. Mit meiner Krücke dauert es ewig, bis wir die wogende Fensterfront erreichen. Davor steht ein kleiner Resopaltisch mit Strohblumen darauf. Und ein Korb mit Krankenhausäpfeln.

Wir setzen uns.

Ein Armamputierter und jemand mit einer Kugel im Kopf. Zusammen zählen wir mehr als hundertdreißig Jahre, haben vier Beine, drei Arme und eine Frau. (Nicht nur die Flüchtigkeit des Daseins führt einem ein Hospital vor, sondern auch das Tempo derselben, in Tanzbars zum Beispiel würde man gar nicht merken, wie schnell man weniger wird.)

Man hat Hub korrekt behandelt, aber nun ist er gekommen, weil er seine Haft antreten muss. Er spricht immer noch nicht, und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Er hatte geschworen, mich nie wiederzusehen, aber jetzt sieht er mich eben doch, und was er sieht, scheint ihm nicht zu gefallen.

»Es tut mir leid, dass das geschehen ist«, murmelt er.

»Sag einfach, was du willst.«

»Es tut mir leid«, wiederholt er.

»Und warum siehst du überhaupt nicht so aus, als ob es dir leidtut?«

»Du stehst jetzt mit weißer Weste da.«

»Ich stehe mit weißer Weste da?«

»Verdreh mir nicht die Worte im Mund.«

Er hat sich kein bisschen verändert. Er ist grob und {25}selbstgerecht, ein Fossil seiner selbst, vom versteinerten Scheitel bis zur Sohle.

»Gut«, schiebt er hinterher, »du verdrehst mir nicht die Worte im Mund. Aber ich weiß, das wird kommen. Du wirst sie verdrehen.«

»In Ordnung«, sage ich.

»Du hast doch schon alles gewonnen.«

»Gewonnen? Sieh mich an. Deine Freunde haben mir in den Kopf geschossen.«

»Es sind nicht meine Freunde. Es sind deine Freunde. Und deine Freunde bringen mich auch in den Knast.«

Draußen trommelndes, röhrendes, glucksendes Wasser, und in mir drin sehe ich stille Säle, vollgestopft mit Kunstwerken, dieses Museum in Syrakus, kannst du dich erinnern? Wunderbarer, violettfarbener Gipfel des Ätna, hoch über allem.

»Wie geht es Ev?«, sagt er nach einer Weile, als könne er Gedanken lesen.

»Sie ist hier nie aufgetaucht.«

»Sie wird schon noch auftauchen. Sie hat auch alles gewonnen.«

»Bist du hier, um übers Gewinnen zu reden?«

»Ich habe dich immer beschützt, Koja. Du warst in meiner Hut.«

»In deiner Hand.«

»In meiner Hut. Denn darum geht es in einer Familie.«

Er lächelt, auf diese kalte, verzweifelte Art.

»Aber nun ist alles schmutzig. Ich bin schmutzig. Du. Unsere Ehre. Alles.«

{26}»Unsere Ehre. Dass ich nicht lache. Was ist denn unsere Ehre?«

»Treue.«

»Hör auf.«

»Unsere Ehre heißt Treue. Oder?«

»Du bist sicher nicht gekommen, um mit mir über die SS zu reden.«

»Weißt du noch, wie wir mal bei Heydrich im Büro saßen? Ganz am Anfang? Er verstand es vorzüglich, Menschen einzuschätzen. Er hatte eine Nase für durchdringenden Verstand und Charakter.«

»Charakter, Hubsi?«

»Ja. Nicht eigentlich notwendig in unserem Beruf natürlich. Aber immerhin. Er sagte mir später, er habe dich ausgewählt wegen der Intelligenz, nicht wegen des Charakters.«

»Bei dir war es offensichtlich umgekehrt.«

Sein Gesicht hält alles von der Oberfläche seiner Gefühle fern. Es lässt sich nicht beleidigen, nicht einmal die Lippen zeigen eine Reaktion, die trotz des Regens wie an Land gespülte Meeresreptilien regungslos vor sich hin trocknen. Alt ist er geworden, alt und grau, älter und grauer als seine neunundsechzig Jahre. Aber als er aufsteht, sehe ich, dass er sich immer noch wie in einer Arena bewegen kann. Er bückt sich zu seiner kleinen, durchweichten Aktentasche herab, öffnet sie behende (für einen Einarmigen behende) und zieht einen rostbraunen DIN-A4-Umschlag heraus. Er legt ihn behutsam vor mich auf den Tisch und setzt sich wieder.

{27}Er keucht, während sein Blick auf den Umschlag fällt.

»Ev muss es wissen«, höre ich.

Was muss Ev denn wissen, Euer Unerträglichkeit, mach dich doch nicht so interessant, sitz doch nicht da wie mit zwölf, mit einem Frosch auf den Knien, um mir zu zeigen, wie man ihn aufbläst.

Ich lausche dem unendlichen Regen, höre gleichzeitig die Stille von Syrakus, die bestimmt zwanzig Jahre her ist, ach, das war so schön, und schließlich sagt er: »Dem Gericht habe ich nichts gezeigt. Die geht das nichts an. Aber Ev muss es wissen.«

Ohne in den Umschlag hineinzusehen, weiß ich jetzt, was drin ist. Und ich denke nicht nach und nehme aus der Obstschale vor mir einen dieser roten Krankenhausäpfel, einen Edelborsdorfer, wie mir scheint, auf jeden Fall eine Renette.

»Wag es nicht«, flüstert Hubsi beinahe sanft.

In den Sekunden, in denen ich die rote, glänzende Renettenschale reibe, muss ich an dich denken, Ev. Ich sehe dich nicht so wie in Syrakus, sondern ich sehe dich, wie ich dich als Kind gesehen habe, ein unendlich dünnes Mädchen aus dunkler Vorzeit, mit großen Säbelzahntigerzähnen, die in alles hineinbeißen, was ihnen vors Maul kommt, natürlich wie Schneewittchen auch in den Apfel, unseren heiligen Familiengral. Einmal auch in meinen Arm, weil ich dich festhielt und fesseln wollte, denn du warst der Räuber und ich der Gendarm, und als ich sagte, fast ohnmächtig vor Schmerz und du wie eine Muräne in meinem Fleisch, dass man nicht so fest beißen darf, ließest du los und sagtest {28}lachend: Aber ich bin ein Räuber, und Räuber dürfen alles, und außerdem schmeckt deine Haut so komisch, du solltest dich mal waschen.

»Leg das wieder hin«, raunt mein Bruder.

Ich lege den Apfel nicht wieder hin, sondern ich beiße mit Säbelzahntigerkraft hinein, und im gleichen Moment ist es, als würde meine vollständige persönliche Geschichte aus Ereignissen und Augenblicken wie der Regen vor mir, wie der Regen also eines realen Lebens, auf mich herabrauschen. Mein Bruder reißt mir die Frucht aus der Hand, schleudert sie wütend fort, Richtung Getränkeautomat, mein Gott, sieht das aus, dabei höre ich Verwünschungen, die meinen unstatthaften Verzehr betreffen, und wie lange ich auch immer dort gesessen und in seine hasserfüllten schwarzen Augenschlitze gestarrt haben mag, irgendwann steht der Hippie neben uns und gibt mir den angebissenen Apfel zurück.

»Was macht der Sir denn mit dir?«

Ich schüttele nur heftig den Kopf, obwohl ich ihn natürlich nicht heftig schütteln darf, sehe nichts durch den Vorhang meiner Tränen und beiße zum zweiten Mal in das markige Fruchtfleisch.

»Beiß noch ein Mal da rein!«, droht mir Hub.

»Aber warum sollte Ihr Bruder denn nicht in einen Apfel beißen?«, wundert sich der Hippie, und Hub bellt, dass ihn das nichts angehe.

Der Hippie widerspricht: »Er braucht Vitamine.«

»Ab, marsch, ins Zimmer zurück!«

»Dies hier ist ein Ort für wunderbare Menschen, also sollten vielleicht besser Sie gehen.«

{29}Dafür, dass der Hippie gegen gar nichts ist, ist er doch in beängstigender Weise gegen Hub.

»Sie wollen sagen«, fragt der höhnisch, »dass ich kein wunderbarer Mensch bin?«

»Ich will sagen, dass Sie jetzt gehen sollen, sonst passiert etwas Furchtbares.«

»Ach ja? Was passiert denn dann Furchtbares?«

»Ich rufe Nachtschwester Gerda.«

In die entstehende Stille hinein hört man nur meine mahlenden Kiefer, denn ich vertilge allmählich den ganzen verdammten Apfel, und meines Bruders Zorn schwillt mit jedem Bissen weiter an.

»Hören Sie mir gut zu, Sie Schwuchtel«, sagt Hub zu dem Hippie. »Sie sollten mal über das Wort ›wunderbar‹ nachdenken. Sie sollten mal ganz lange darüber nachdenken, was das Wort ›wunderbar‹ mit Leuten wie dem da zu tun hat!«

»Ihr Bruder hat ein gutes Karma.«

»Karma? Was soll das sein?«

»Und vielleicht sollte ich lieber mal über das Wort ›Schwuchtel‹ nachdenken.«

»Wenn Sie mit Karma die Seele meinen, die unsterbliche, die vom Heiligen Geist durchdrungene: Dieser Mann hat keine. Er hat kein Herz. Er ist ein Monster!«

»Du solltest echt mal runterkommen, Compañero!«

»Bitte, Basti, halten Sie sich da raus«, murmele ich besorgt und mit vollem Mund, während die Finger meines Bruders zu tänzeln beginnen, sogar die weggesprengten.

Dem Hippie reicht es, er macht die entsprechende Atemübung, um jeglichen Kontakt zu Hub abzubrechen. Er hat {30}das in einem Ashram gelernt, wo sie ihm auch beibrachten, aus Steinen Brot zu backen. Er schließt die Lider, richtet sich auf und breitet die Arme aus.

Hub kläfft mich an.

»Zeig doch mal dem Hirnamputierten hier den braunen Umschlag. Zeig doch mal, wie ›wunderbar‹ du bist.«

»Basti, geh schon mal ins Zimmer bitte. Ich komme gleich, ja?«

»Genau, jetzt lenkst du ab! Jetzt lenkst du ab, weil du nicht sagen willst, dass du alle und jeden verraten hast.«

Die Arme der Hippies sinken herab: »Wen, bitte schön, soll denn der Compañero verraten haben?«

»Ja, Koja, sag doch mal, wen hast du denn verraten?«

»Die ganze Welt.«

»Die ganze Welt?«

»Ein anderes Wort für alles und jeden!«

»Ich hab’s gewusst!«

»Was?«

»Du verdrehst sie! Meine Worte! In meinem Mund!«

»Nein, ich wiederhole deine beschissenen Worte. Ich spreche dir einfach nach, was du hören willst. Die ganze Welt leidet unter mir! Zufrieden?«

»Ja, Ironie ist alles, womit du dich wappnen kannst. Aber wir haben für die Freiheit gekämpft und gegen das absolut Böse. Wir haben dafür gekämpft, dass ein Trottel wie der hier seinem Buddha folgen kann und unsere Kinder mit Drogen vergiftet.«

»Sie sind beleidigend, Sir«, beschwert sich der Hippie.

»Ich sage die Wahrheit. Das ist alles. Ich habe immer nur die Wahrheit gesagt, und deshalb gehe ich ins Gefängnis. {31}Du, Koja«, richtet er sich an mich, »du hast gelogen und verraten und verkauft, und jetzt sehen dich Leute wie der hier in einer weißen Weste. Du sollst verrotten dafür. Sogar Großpaping hast du verraten.«

»Das habe ich nicht.«

»Neunzehnfünf hast du verraten.«

»Habe ich nicht.«

»Annus mirabilis!«

»Nein!«

»Du wagst es, vor meinen Augen einen Apfel zu fressen, du Schwein!«

»Hör auf!«

»Und sogar deine Nutte hast du verraten.«

Er ist so nah an meinem Gesicht, dass ich ihn mit der Krücke am Kinn erwische, mit einer für einen Krüppel vielleicht unerwarteten Plötzlichkeit. Es gibt ein knisterndes Geräusch, eigentlich leise, als zerdrücke jemand getrocknete Blumen. Über dich hätte er nicht reden dürfen, Ev. Nicht so. Er taumelt nach hinten, stolpert über den Stuhl, wirft seinen Arm irgendwohin, aber nicht an die richtige Stelle, fällt wie ein Baum, schlägt auf dem Boden auf und bleibt gekrümmt an der Glasfront liegen, zweifach abgewinkelt, mit Regen dahinter.

»Nachtschwester!«, schreit die Stimme des Hippies, aber bevor sie »Gerda!« hinterherschicken kann, steht Hub wieder, schüttelt kurz seinen Arm, wie ein Elefant den Rüssel, und geht auf mich los. Ich sehe nur, wie der Hippie sich ihm in den Weg stellt, mit um Gewaltlosigkeit bettelnden Gesten, und dann fliegt sein Kopf, sein schöner Dürer-Kopf mit der Ölporträtblässe von 1498, nach hinten, und {32}ich denke, dass die Titanschraube das unmöglich aushalten kann, und plötzlich stehen Leute da, die vielleicht auch vorher schon da standen, aber auf ein unmissverständliches Signal gewartet haben, und was kann an diesem Ort schon unmissverständlicher sein als ein um Hilfe schreiender Hirnpatient?

{33}2

Obwohl ich sie auf den alten Fotos leicht erkenne – ich muss nur mein eigenes Profil in dem ihren wiederfinden, denn beide haben wir dieselbe nach rechts drängende, leicht verunglückte Römernase –, kann ich sie mir als jungen Menschen nicht vorstellen, meine Mutter.

Aber sie war noch sehr jung und schon für das Pathos in unserer Familie verantwortlich, als ihr der Brauch mit dem roten Apfel einfiel.

Das alles war wegen Neunzehnfünf und des wankenden russischen Imperiums, in dem wir aufwuchsen. Meine Mutter hat immer gesagt: Annus mirabilis. So war Neunzehnfünf für sie, das wir nie Neunzehnhundertfünf nannten, denn so sprachen nur Reichsdeutsche. Zeit blieb für Mama stets etwas Organisches, das einen Willen und ein Ziel hatte, gut oder böse sein konnte, fast wie ein Mensch. Und in jenem elften Regierungsjahr Seiner allerunbeholfensten Majestät, des Zaren Nikolaus II., ging jegliche Ordnung bei uns in Rauch auf. Russland brannte, von Sankt Petersburg bis zu den entferntesten Provinzen.

Auch die Heimat meiner Eltern, das so malerische Baltikum, wurde von den Revolutionären abgefackelt. Der Hippie weiß nicht, was das Baltikum ist oder war, und ich sage: {34}Stellen Sie sich einfach einen wässrigen Claude-Lorrain-Himmel vor – gut, den Maler werden Sie nicht kennen, also machen wir es nicht kompliziert: einen schönen blauen Himmel. Darunter eine Miniaturausgabe von Kanada, an der Ostsee gelegen, mit unendlichen Weizenfeldern und großen Farmen, die von ihren furchtsamen Ranchern verlassen werden, in Kaleschen und Sonntagskutschen, gejagt vom Vietcong. Genau so fühlte sich das damals an. Es tobte die Rebellion. Alle deutschen Gutshöfe lagen brach. Die russischen Truppen waren in Japan damit beschäftigt, einen unverlierbaren Krieg zu verlieren. Lettische Knechte zogen marodierend durch die wehrlosen Provinzen, verbündeten sich mit den Ärmsten der Armen, drangen auf den Grund und Boden der Adligen vor, fällten die Bäume, mähten ihr Heu, stürmten die verlassenen deutschen Herrenhäuser und hinterließen Kothaufen auf und unter den Orientteppichen.

Mein Großvater, immer nur Großpaping genannt, der sich im Gegensatz zu den anderen Pastoren seines Landkreises nicht entschließen konnte zu fliehen, weil er niemals die ihm von Gott anvertraute Gemeinde im Stich gelassen hätte – denn dann hätte er ja Gott selbst im Stich gelassen –, dieser Großpaping Hubert Konstantin Solm (Huko für die, die sich trauten) soll unbekümmert in seinem Obsthain gearbeitet haben, als an einem warmen Augustabend über die Wiese ein Trupp grölender Sensenträger auf ihn zumarschiert kam.

Er kannte das schon. Seine Kirche wurde seit Monaten an fast jedem Wochenende von Demonstranten aus Riga heimgesucht. Oft drangen die Fremden mit roten Fahnen, {35}Trommeln und Äxten in das Gotteshaus ein und schmetterten vor dem Altar die Internationale. Mein Großpaping dankte dann für den schönen Gesang und fuhr ungerührt mit seinem Gottesdienst fort. Die lettischen Bauern liebten ihn, weil er in ihrer Sprache zu predigen wusste und in seinem stuckernden Zweispänner durch die gärende Provinz fuhr, ohne sich durch die weltlichen Imponderabilien vom Bestatten und Trauen, vom Trösten und Mahnen oder vom obligatorischen Komm-bald-wieder-Schnäpschen abhalten zu lassen.

Einmal nahm er in aller Ruhe einen Ukas der Revolutionäre von der Kirchentür ab und befestigte ihn am Tor des Schweinestalls, weil er dort hingehöre. Über unserem Esstisch hing später Großpapings Porträt, das mein Vater zwei Jahre vor den Ereignissen gemalt hatte. Es war ein düsteres Pastell, das einen Greis mit bizarrem Backenbart zeigte. Das schüttere Haupt – eingerahmt von der schlohweißen Schifferfräse – wurde von einem Pastorenmützchen behütet. Seine Züge mit den blassen, arroganten Wassereisaugen, den breiten Backenknochen und dem leicht geöffneten, fast wollüstigen Mund unter der ausrasierten Oberlippe erinnerten an die Art, wie Moses auf Seite 54 unserer Schnorr-von-Carolsfeld-Bibel dargestellt wurde: ernst, gewalttätig und immer bereit, Jerichos Mauern zum Einsturz zu bringen.

Neben dem Porträt war an der Wand auch das kleine Schwert angebracht, das Großpaping sich selbst geschmiedet hatte und immer unter dem Talar trug, wenn er die Kanzel bestieg. Er wollte nicht, dass man ihn lebend kriegte (er sagte »kriechte« im ostpreußisch-jiddischen Idiom {36}meiner Heimat), und hielt den Revolutionären, als sie einmal ihre Äxte am Kruzifix zu erproben drohten, dieses rostige Eigenfabrikat entgegen, wie Vampiren, die man mit selbstgeschnitzten Birkenpflöcken einschüchtert.

Großpaping hätte gewiss nicht gezögert, sich die Klinge in den Hals zu rammen, coram publico, wenn ihm selbst oder dem Gekreuzigten jemand zu nahe gekommen wäre. Pastorenblut im Taufbecken war aber für die Revolution zum damaligen Zeitpunkt noch keine gute Reklame, zumal Großpaping als Märtyrer eine bella figura gemacht hätte, da bin ich sicher. Das dramatische Talent habe ich von ihm geerbt, doch hat mir immer der trotzige Mut gefehlt, diese einsame Höhe, envers et contre tout, die in unserer Familie so verbreitet blieb und so unendlich viel Unglück anrichtet, bis heute.

Die Maßnahme Großpapings, mit einem Schwert in der Tasche das Wort Gottes zu predigen, war sowohl grotesk als auch vernünftig. Aber ein Revolver in der Tasche wäre natürlich noch grotesker und noch vernünftiger gewesen.

Als Großpaping jedoch an jenem besagten Sommerabend in seinem violett glühenden Garten stand, neben und unter den Obstbäumen, und den Mob wie eine Mückenplage auf sich zufliegen sah, verfügte er über keine andere Waffe als einen Korb mit frischgepflückten roten Äpfeln. Svaigiaboli heißen sie im Lettischen, welch schönes Wort.

Vielleicht hätte die Situation anders enden können, wenn mein Großvater dieses Wort genutzt hätte, oder irgendein anderes Wort aus dieser reichen, wundervollen Sprache, die keine Schimpfwörter kennt, denn »schwarze {37}Schlange« ist das Schlimmste, was man auf Lettisch jemand anderem sagen kann. Wäre mein Großvater ruhig, demütig und bescheiden geblieben, hätte er die Forderungen der Abordnung, die fast wie höfliche Bitten klangen, mit dem Anschein schlichter Ergebenheit erfüllt oder wenigstens in lettischem Zungenschlag als unabwendbares Schicksal hingenommen, wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen.

Aber sein Temperament ließ das nicht zu.

Er zischte deutsche Psalmen hervor, die wie Flüche klangen. Und als einer der Anführer, übergossen von den unanständigsten Teilen des lutherischen Evangeliums, die Geduld verlor und Hubert Konstantin Solm mit einer winzigen Prise Ruppigkeit aufforderte, ihm die Schlüssel der Sakristei auszuhändigen, nekavējoties!, nekavējoties!, schleuderte der alte Mann ihm einen der Äpfel entgegen, einen roten Herbstkalvill, aus drei Metern Entfernung. Eigentlich eine Geste von erstaunlicher Albernheit. Doch der Bursche duckte sich weg. Der Herbstkalvill sauste an ihm vorbei und traf wie ein Stein das dahinterstehende Mädchen im Gesicht, so dass ihr die kleine, spitze, fünfzehnjährige Nase brach. Blut schoss auf eine Schürze, vielleicht war es aber auch nur der rosafarbene Saft des zermatschten Fruchtfleisches.

Doch einen zarten Mädchenschrei später packten sie ihn.

Man trat Großpapings Haustür ein, holte vor seinen Augen die Jesusbilder und Skulpturen, das böhmische Kristall und das gute englische Porzellan sowie die Totenmasken seiner zwei verstorbenen Ehefrauen aus dem Salon und haute alles in Scherben. Dann schob man den großen {38}Familienflügel, auf dem mein Vater als kleiner Junge Mozart und Chopin kennengelernt hatte, auf die Veranda, zerlegte ihn und teilte die Elfenbeintasten untereinander auf. Als alles nur noch gurgelnd Halleluja schrie, forciert durch die beträchtlichen Bordeauxvorräte, die in unserem Weinkeller gefunden worden waren, sann man für Huko über Sodīšana nach, eine ganz besondere Sodīšana, die weniger ehrenhaft sein sollte als die altrömische Selbstentleibung, die sein kleines Schwert verursacht hätte.

Meine Eltern lebten zu jener Zeit in Riga, mitten im Artdéco-Viertel, wo Papa in der funkelnagelneuen Albertstraße – einer Operette der Baukunst, unikal in ganz Europa – gleichsam eine Arie von Atelier bezogen hatte. Hier waren ganz in der Nähe, nämlich westlich der Stadtweide, die wenigen militärischen Verbände konzentriert worden, vor allem lustlose Infanterie, so dass die Stadt, ganz besonders aber die nur von französischen Butlern und englischen Möpsen bewachte Albertstraße, trotz der brodelnden Umwälzungen als relativ sicher galt.

Papa nahm die vom Land getürmte Verwandtschaft bei sich auf. Nur Großpaping wollte und wollte nicht kommen. Er blieb im kurländischen Neugut zurück, widerspenstig wie seine Obstbäume, der einzige Deutsche weit und breit. Humorig illustrierte Briefe, lockende und am Ende verzweifelte Telegramme, zugestellt von lebensmüden Postillionen, flehten Großpaping an, Vernunft anzunehmen und schleunigst abzudampfen. Aber Vernunft, das habe ich gelernt, kann man nicht erflehen, weil man Mode nicht erflehen kann.

{39}Die Mode der Feigheit, schrieb Großpaping zurück.

Der Alte ignorierte also nicht nur alle Aufforderungen zur Demission. Sondern er kümmerte sich im Gegenteil auch noch um die Seelsorge der fünf verwaisten Nachbargemeinden. Deren fahnenflüchtige Glaubenshirten, mit ihren Familien in Riga vorteilhaft untergekrochen, erkundigten sich, blass vor Schande, bei Papa in regelmäßigen Abständen nach Hukos Wohlsein, wobei Unwohlsein es besser getroffen hätte, weil dieses inständig erhofft wurde, um es einmal dezent auszudrücken.

Als Papa tatsächlich bei solcher Gelegenheit von einem scheinheiligen Geistlichen erfuhr, dass »lejder, lejder, Lieberchen« ganz in der Nähe des väterlichen Pastorats ein Zug zum Entgleisen gebracht, die Telefonmasten abgesägt und, »nu, ich wäiß es aus allererster Quelle«, die Polizeistation angegriffen worden sei, ließ er die Kutsche anspannen und war fest entschlossen, den störrischen Vater persönlich aus dem nur fünfzig Werst entfernten Aufstandsgebiet herauszuholen.

Doch verbot das am Ende meine Mutter. Oder vielmehr verbot es ihr Zustand. Sie war in jenem Sommer im neunten Monat schwanger, so dass ihr schwellender Leib sehr eindrücklich wirkte, als er von Mama höchstselbst quer über die Fahrbahn gelegt wurde. Und natürlich wagte der Gatte nicht, über eine solche Barrikade zu rollen.

Nicht etwa, dass Mama sich schutzlos ohne Papa gefühlt hätte, nein, ganz und gar nicht. Sondern vielmehr war sie in Sorge, dass er ohne ihre Begleitung auf einer so gefährlichen Fahrt in entsetzliche Schwierigkeiten kommen könnte, denn tatsächlich zog er – vermutlich ein Ausfluss {40}seines künstlerischen Talents – Debakel, Fiaskos, Katastrophen und unglaubliche Komplikationen (von denen Mama sicherlich die unglaublichste war) geradezu magisch an, obwohl er am Ende des Tages ein Glückskind blieb, was sich in keiner Weise widerspricht.

Mama spazierte tagtäglich mit ihrem Kugelbauch zum Markt, an den öffentlichen Kundgebungen der Sozialisten vorbei, spukhaften, ölverschmierten Gestalten, die sie und ihre Brut mit Blicken vom Erdboden tilgten, denn Anna Marie Sybille Delphine Baronesse von Schilling war eine Geborene, keine Gewisse, also ein gnädiges Fräulein, auf einem schwebenden Wasserschloss in der Nähe Revals schon als Säugling zur Herrschaft erblüht. Ihr war Furcht ganz gewiss nicht fremd, sie war es aber nicht gewohnt, Furcht zu zeigen. Inbrünstig aufregen konnte sie sich, wenn sich jemand nicht zu benehmen wusste. Aber niemals habe ich sie im Zustand der Panik erlebt. Panik gehörte sich einfach nicht.

Die russische Revolution von Neunzehnfünf hat sie als eine Entgleisung menschlichen Anstands empfunden. Radikalen politischen Anschauungen brachte sie den gleichen Respekt entgegen wie Vergewaltigung oder Kindstötung. Und so wurde mein Bruder schon als Embryo mit einer mütterlichen Wut auf kommunistische Umstürze imprägniert, die sich von keiner Hippiebewegung der Welt mehr auflösen lässt, mein lieber pazifistischer Zimmergenosse.

Ich weiß, welches Interesse Sie für Geburten aller Art aufzubringen vermögen, Herr Basti. Aber die Geburt {41}meines Bruders hatte die Eigenart, inmitten von Chaos und Hysterie stattzufinden. Eigentlich war sie eher eine Emanation als eine Geburt, da sie sich am selben Abend und sogar in derselben Stunde ereignete, zu der unser Großvater der Welt abhandenkam. Brahmanen wie Sie bezeichnen so etwas als Wiedergeburt, und vielleicht hat mein Bruder tatsächlich, als er durch den Geburtskanal gepresst wurde, das Leid seines erleuchteten Großpapings auf sich genommen, der gleichzeitig eine halbe Tagesreise entfernt sein Schicksal erwartete.

Nachdem man nämlich ihn, den wutschnaubenden deutschen Prediger, zwei Stunden lang in seine eigene Kirche gesperrt hatte, damit er von der Sakristei aus zusehen konnte, wie das über vier Generationen überkommene Pastoratsgebäude in Flammen aufging, ließ man ihm jene der Geistlichkeit vorbehaltene Behandlung angedeihen, für die man nur ein naheliegendes Gewässer, einen leeren Kartoffelsack und ein gespanntes Publikum braucht. All dies war vorhanden, und so holte man Huko johlend aus seiner Kirche, schnitt ihm den Bart ab und zwang ihn, vor allen Leuten den Roten Herbstkalvill aufzuessen, mit dem er gefrevelt hatte. Er spuckte das himbeerartige Fruchtfleisch, eine pomologische Besonderheit, voller Abscheu auf die rote Fahne, die in seinen eigenen Grund und Boden gerammt worden war und nur einen Schritt neben ihm flatterte.

Dann wurde er an den Händen gefesselt, bevor man ihm den Sack über den Kopf zog und an den Fußknöcheln festband. Schließlich hob ein stämmiger Hufschmied, der ein Jahr später dafür gehängt werden sollte, das hilflos {42}zappelnde Gebinde in die Höhe und warf es in den Pastoratsteich. Die lettischen Schaulustigen spendeten Beifall, als das Ausbleiben von Gottes Hilfe so sinnlich offenbar wurde. Besonders unerwartet klangen die spitzen Schreie, die aus dem zappelnden Sack zu hören waren und die sich eine Weile hinzogen, da der Prozess des Ertränkens immer wieder unterbrochen werden musste, damit auch niemandem irgendwas entging.

Erst am nächsten Morgen wurde der Leichnam geborgen.

Anna Iwanowna, die russische Haushälterin meines Großvaters, mit der er nach dem Tod seiner zweiten Frau auf vieldiskutierte Weise zusammengelebt hatte, legte ihre Oberbekleidung ab, schwamm im Morgengrauen zu ihm hinaus und zog den Toten, auf dem angeblich ein Frosch saß, am nackten, knapp aus dem Wasser ragenden Fuß ans Ufer. Später wurde sie unsere Mary Poppins, die Gouvernante unserer Kindheit, und hat berichtet, in welcher Stille die Dorfbewohner sich um diesen in Jute verschnürten, nassen Leib versammelten, wie um einen gestrandeten Wal, den sie bitterlich beweinten. Ein halbes Jahrhundert lang war er, Hubert Konstantin Solm, in seinem Dorf für Taufen und Hochzeiten, für Geburten und Todesfälle, für das erste Gebet und das letzte Geleit zuständig gewesen. Sein Schicksal war selbst für die, die am Abend zuvor noch gejohlt hatten, ein unbegreifliches.

Für meinen Bruder und mich markierte sein Ende den Anfang, den archimedischen Ur-Punkt unseres Weltempfindens. Nichts, was in späteren Jahren geschehen sollte, kann ohne den aus Zorn geworfenen Apfel, das in {43}Flammen stehende Haus, die bespuckte rote Fahne und die am Teich trocknende Leiche gewogen oder auch nur betrachtet werden.

Der ganze Erdkreis veränderte sich für meine Eltern, wurde zu einem Armageddon aus Schmerz und Schuld. Sogar als mein Vater bereits dem Sterben nah war (das Leben um sich herum duldend, ohne daran teilnehmen zu können), machte er sich noch Vorwürfe. Warum bin ich nicht gefahren, warum bin ich damals nicht gefahren, wimmerte er. Sie wäre doch nicht liegen geblieben, die! Ein Feigling bin ich, ein elender Weiberknecht!

So pfiff es durch seine Zähne, seinen gelähmten Mund.

Es konnte gar nicht anders sein, als dass mein Bruder den besten aller Namen erhielt, nämlich den des in ihm so prachtvoll reinkarnierten Großvaters.

Hubert.

Ich bekam den zweitbesten.

Konstantin.

Und so war unser Verhältnis auf lange Zeit festgelegt.

Damit will ich nicht sagen, dass er der Erste war und ich der Zweite, ich korrigiere: er der Erste und ich also das Letzte, er das Glück und ich das Pech, er vom Zufall verwöhnt und ich vom Schicksal geschlagen, er von Mama geliebt und ich von ihr drei Tage nach meiner Geburt auf den Marmorboden fallen gelassen wurde (wodurch ein leichter Hüftschaden zurückblieb, der mir gerade in der jetzigen Situation das Wieder-Gehen-Lernen nicht gerade erleichtert). Nein, das ist nichts, das ist nur Gejammer oder albern. Aber das eine stimmt wohl: Hubert und Konstantin waren schon {44}als Hubsi und Koja ganz unterschiedlich nummerierte Sonnensysteme. Ich bin weder an Großvaters Todestag noch an seinem Geburtstag geboren, nicht an einem Sonn- oder Feiertag, an überhaupt keinem Tag, der für meine Familie irgendeine Bedeutung hatte. Ich wurde nicht einmal ein August- oder ein Dezembersolm wie zwei Drittel meiner Verwandtschaft, die nahezu ausschließlich in diesen beiden Monaten zur Welt zu kommen pflegte.

Mit der Unerheblichkeit meiner weltlichen Ankunftszeit hat mich mein Bruder immer geärgert, als wir noch klein waren. Ja, einmal prügelten wir uns sogar, und ich unterlag natürlich, vier Jahre schwächer als er.

Dabei gibt es wirklich nicht den geringsten Grund zur Freude, im Annus mirabilis geboren zu sein, diesem Satansbraten von Jahr. Und ist es etwa erstrebenswert, sein Wiegenfest immer an dem Tag feiern zu müssen, an dem direkt nach der Geburtstagsbescherung zum Friedhof gefahren und bitterlich geweint werden muss? In jedem zweiten Jahr kam dann noch die Martyriumsfeier in St. Petri hinzu, wo aller durch Bolschewikenhand gefallenen Geistlichen der Evangelischen Kirche Lettlands gedacht wurde. Hub hatte da immer viele Stunden lang vorne am Altar eine dicke weiße Kerze zu halten, die das Lebenslicht von Großpaping symbolisierte.

Als ich diesen Ehrendienst auch einmal übernehmen durfte, pustete ich aus Versehen die Flamme aus, bekam noch dazu einen verzweifelten Kicheranfall, weil der Bischof einen Knutschfleck im Nacken hatte, das sagte jedenfalls Baron Hase, von uns aus gegebenem Anlass Pickelhase genannt, der mit seiner Kerze und vor Schluckauf bebend {45}neben mir stand. Nein, an einem solchen Tag wollte ich wirklich nicht geboren sein.

Ich war eigentlich recht froh, dass das unausweichliche Jubiläum ganz allein mir gehörte, denn es war der neunte November, an dem wegen eines Unwetters Mamas Fruchtblase zwei Wochen vor der Zeit platzte und ich zum Zweitgeborenen wurde. Und der neunte November war kalendarisch ein sehr unauffälliges, gänzlich auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Datum. Grau. Unterschätzt. Vielfach auslegbar.

Erst Neunzehnachtzehn änderte sich das. Am Ende jenes für Europas Geschick so bedeutenden Jahres war Riga bereits (oder man müsste vielleicht besser sagen: noch) von der Reichswehr besetzt und gehörte faktisch nicht mehr zu Russland. Am Abend, als wir Sackhüpfen machten – Sackhüpfen war nun etwas, das Hubsi an seinem Geburtstag wegen der schrecklichen Kartoffelsack-Assoziationen streng untersagt war, und auch zum Baden konnte man ja schlecht fahren an solch einem Tag –, als wir jedenfalls wie Kängurus durch das Wohnzimmer hopsten, erfuhren wir durch Papas herbeigeeilten Vetter, der bei der Rigaschen Rundschau arbeitete, dass Stunden zuvor der deutsche Kaiser Wilhelm abgedankt hatte und in Berlin die Republik ausgerufen worden war. Hubsi nutzte das sofort aus. »An meinem Geburtstag ging ein großer Mann zugrunde«, raunte er mir nachts zu, als wir in unseren Betten lagen. »Aber an deinem Geburtstag krepierte ein ganzes Land.«

Ich weinte sehr, denn inzwischen waren wir bekennende Deutsche. Russland liebten wir da schon lange nicht mehr. {46}Zwar hatten Mama und Papa nach der Niederschlagung der Revolution ab Neunzehnsechs wieder ein durchaus larges Leben geführt. Meine frühen Erinnerungen: überladene Interieurs, mit Kissen vollgestopfte Zimmer, ein silberner russischer Samowar, mit dem ich einmal nur halb aus Versehen unseren Cockerspaniel Püppi mit heißem Wasser verbrühte, eines meiner zahlreichen Missgeschicke. Wir waren umhegt von drei dienstbaren Annas, der Kibi-Anna (unserem Kindermädchen), der Kocka-Anna (einer dicken Köchin) sowie vor allem unserer geliebten Anna Iwanowna, die unaufhörlich von unserem Großpaping schwärmte, dem tragischen Heiligen, mit dem sie angeblich ein liederliches Arrangement gehabt hatte, obwohl Mama fuchsteufelswild wurde, wenn Papa so etwas augenzwinkernd andeutete und es offensichtlich nicht besonders schlimm fand.

Mama fand es schlimm, da sie nach Panegyrik dürstete, nach feierlicher Überhöhung. Und so wurde der Rote Herbstkalvill das Familiensakrament, das Mysterium meiner frühesten Kindheit. Denn Mama trug Anna Iwanowna auf, dass wir den Roten Herbstkalvill wie die Katholiken ihre Hostien zu behandeln hatten (den Leib Großpapings zu essen weigerte sich jedoch mein Vater, der die papistischen Anwandlungen Mamas sowieso nicht schätzte, und bitte, damit möchte ich Ihrem, ja wie soll ich sagen, Chiemgauer Herkunftsglauben in keiner Weise den Respekt versagen, verehrter Hippie).

Es gab einen festen Ritus, wie ein Apfel, nein, wie ein jeder Apfel durch uns Söhne verzehrt werden musste. Man schnitt ihn in der Mitte auf, wobei wichtig war, bei diesem Schnitt unbedingt andächtig zu schweigen und ganz fest {47}an Großpaping zu denken, weshalb mir als kleinem Kind oft die Tränen kamen, wenn es in der Wohnung nach gebratenen Äpfeln roch. Danach wurden die beiden Hälften an Hubsi und mich feierlich übergeben. Auf keinen Fall durfte das Kerngehäuse entfernt werden, sondern man musste grundsätzlich alles vertilgen, sogar den Stiel und jeden einzelnen kleinen, nach Marzipan schmeckenden Kern, da damit Großpaping Ehre und Gedenken widerfuhr. Bevor wir in den Apfel beißen durften, mussten wir uns bekreuzigen, obwohl Mama verbot, es »bekreuzigen« zu nennen (Protestanten bekreuzigen sich nicht, sie machen ein Kreuzzeichen). Mama war im Grunde ihres Herzens gut lutheranisch, aber so wie Luther glaubte, mit Fürzen den Teufel vertreiben zu können, so hatte auch sie ihre abergläubischen Seiten. Ohne dass Papa es erfahren durfte, ließ sie uns direkt vor dem Verköstigen des Apfels die Formel »Hosianna in der Höhe« murmeln, wovon in späteren Jahren nur noch ein verstümmeltes »Anna« übrig blieb, was Anna Iwanowna stets entzückte.

Eine entscheidende Voraussetzung des sanktuarischen Mahls war hohe moralische Integrität, denn wer geflunkert oder gemopst hatte, tritschig oder truschig war, hatte sein Apfelrecht verwirkt. Mama war in dieser Frage unerbittlich.

Da das Rote-Herbstkalvill-Ritual nicht nur auf alle Apfelsorten der Menschheit, sondern auch auf deren Verwertungsprodukte übertragen wurde, mussten wir auch Apfelkuchen, Apfelkompott, Apfelsaft, Apfelwein, sogar die Handseifen mit Apfelaroma, die Mama so gerne kaufte, mit religiöser Ehrerbietung würdigen. Selbst vor unserem ersten Calvados hatten wir unser Kreuzzeichen zu {48}machen. Da Mama dem französischen Kulturkreis nahestand, überlegte sie sogar, ob das Zeremoniell auch auf Kartoffeln übertragen werden müsste, die ja pommes de terre heißen und auch bei uns im Baltikum als »Erdäpfel« bekannt waren. Diese Konsekration hätte die liturgische Kost auf Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, die noch unbekannten Pommes frites, Kroketten und natürlich Kartoffelpuffer (mit denkwürdigem Apfelkompott) ausgeweitet. Außerdem wären sogar Kartoffelstärke-Produkte wie Ethanol oder Papier in den Rang huldheischender Devotionalien gerückt, ja, in letzter Konsequenz steckte in jeder Zeitung ein bisschen Roter Herbstkalvill.

Papa fand all das furchtbar überspannt und warf Mama vor, dass sie mit dem halbkatholischen Zirkus nur ihr schlechtes Gewissen kompensieren wolle, da sie seinerzeit die Rettung von Großpaping so theatral hintertrieben habe.

Es wurden oft Türen geschlagen.

Aber wir hatten ja auch viele.

Für Hubsi und mich jedoch blieb der Apfel stets das Symbol unserer unverbrüchlichen Innigkeit. Als wir schließlich unzertrennlich wurden, er der kräftige, unverzagte Held meiner Kindheit, der mich stets zu retten wusste, ich sein etwas dicklicher Sancho Panza, gewöhnten wir uns an, nach gewonnenen Schulhofgefechten oder einer erfolgreichen Abiturientenschmore gemeinsam einen Apfel zu schlachten, wie wir es nannten. Den Apfel der Ehre und der Treue und der Zeit und der Ewigkeit.

Anna Iwanowna bestärkte uns in allem, was Großpaping im kollektiven Gedächtnis hielt. An der Art, wie sie uns {49}ansah, erkannte ich, dass sie ihn sehr geliebt hatte, denn sie suchte ihn in unseren Zügen. Uns formte sie mit ihrem dramatischen Naturell, ihrem großen Busen und ihrem Gelächter. Sie lachte wirklich so laut wie ein Muschik und siezte aus unerfindlichen Gründen die Droschkenkutscher, was in ganz Riga sonst niemand tat. Noch dreißig Jahre später an ihrem Sterbebett mussten wir zu ihr Mademoiselle sagen, denn sie sprach ein vorzügliches Französisch.

Vor allem jedoch brachte sie uns Russisch bei, denn wir sollten ja auf eine Karriere am Zarenhof vorbereitet werden, um in die Fußstapfen von Mamas Vorfahren zu treten, die in Petersburg Karriere gemacht hatten als Admiräle, Generäle und illustre Diplomaten.

Mamas Vater wurde bei uns nicht in der gleichen Weise wie Großpaping, also nicht mit Äpfeln, ja nicht einmal mit Ehrfurcht, eigentlich gar nicht erinnert. Er hatte nämlich den Fehler begangen, schon wenige Monate nach Mamas Geburt auf seiner ersten wie letzten Orientreise einer Fischvergiftung zu erliegen – gemeinsam mit seiner Frau Clementine (geborene von Üxküll), meiner Großmutter, die Fisch gar nicht mochte, aber aus falsch verstandener Gattentreue von seinem verdorbenen Nilbarsch gekostet hatte. Ihr Kind (meine Mamutschka), das in Reval zurückgelassene, sechs Monate alte und von lettischer Ammenmilch gesäugte Annalinchen, wurde von seinem Großvater aufgezogen, einem Witwer, den wir alle nur Opapabaron nannten (obwohl Uropapabaron es besser getroffen hätte).

Opapabaron, eigentlich Friedrich Baron von Schilling, war noch in den Napoleonischen Kriegen geboren worden {50}und hatte als Admiral mehrfach die Erde umsegelt. Das wonnevolle Hingleiten unter den vom wärmenden Passatwind geschwellten Segeln hatte er Mama, seiner Enkelin, einst so plastisch erzählt, dass sie das Leuchten des Meeres, die Schwärme fliegender Fische, einen angreifenden Pottwal, konträre Stürme und berghohe Wellen dermaßen lebensecht vor unser kindliches Auge zaubern konnte, dass Hubsi und ich sie lange Zeit selbst für einen Admiral hielten (sie benahm sich auch so).

Opapabaron hatte als Schiffskapitän und Entdecker alle möglichen Souvenirs von seinen Fahrten mitgebracht, den Skalp eines Tlingit-Häuptlings zum Beispiel, der in unserer guten Schublade lag und sich auf der nichtbehaarten Seite wie ein Fahrradschlauch anfühlte. Oder auch einen Hautfetzen eines Brontosaurus, den er im eisigen Kamtschatka am Fuße eines Vulkans gefunden hatte und der gleich neben Großpapings Schwert hing.

Überhaupt haben zwei Tierarten Opapabarons Schicksal geprägt: Den Mammuts hatte er zu danken, dass sich ihre Kadaver Zehntausende von Jahren unter den Schneedecken Sibiriens gehalten hatten (deshalb erhielt er den kaiserlichen Auftrag, sie auf der Suche nach ihrem Elfenbein aus dem Permafrost zu hacken). Und die Seeotter brachten ihn und seine zehn Jahre jüngere Gattin Anna, eine geborene von Montferrant, nach Alaska, wo er als Gouverneur beauftragt war, Millionen von Seeotterpelzen für die russische Krone gegen Indianerüberfälle zu sichern. Er avancierte schließlich zum Admiral und engen politischen Berater des Zaren, wobei die Beratung vor allem darin bestand, mit Seiner Majestät Bridge zu spielen.

{51}Auch Mama kannte natürlich die Romanows.

Sie stieß im Alter von zehn Jahren bei einem Spaziergang im Park von Zarskoje Selo auf das Zarenpaar, wurde bei der Gelegenheit vom inzwischen schrumpfköpfigen Opapabaron vorgestellt, brachte unter Herzklopfen einen schönen Hofknicks an und erhielt eine Einladung, die Prinzessinnen mit ihrer außergewöhnlichen Lebhaftigkeit zu erfreuen. Mama besaß aus jener Zeit noch einen schneeweißen Polarfuchsmuff, ein sehr unnützes Stück Pelz, das nur dazu da war, damit junge Damen im Winter von beiden Seiten die Hände hineinstecken und beschäftigungslos herumstehen konnten. Um seine Eleganz zu erhöhen, hatte man Kopf und Läufe des Tieres an dem Balg gelassen, so dass einen über dem Muff die Leiche eines Polarfuchses aus stumpfen Augen etwas vorwurfsvoll anzublicken schien. Wir nutzten den Muff immer als bösen Wolf für unser Kasperletheater, dabei war er ein Geschenk der Zarentochter Xenia an meine gleichaltrige Mutter gewesen, mit der sie im Winter Achtzehnfünfundachtzig im Schloss Gatschina zwei Tage lang gespielt hatte.

Es ist wirklich erstaunlich, dass Mama ihrem adelsstolzen Opapabaron die Genehmigung abtrotzen konnte, einen bürgerlichen Herumtreiber und Habenichts wie meinen Vater heiraten zu dürfen, der nichts Besseres zu tun hatte, als Kunstmaler zu werden, sehr zur Enttäuschung meiner beiden Quasi-Großväter. Während der eine das für keinen Beruf hielt, hielt der andere jeden Beruf für keinen Beruf (weil normale Menschen keine Berufe hatten, sondern riesigen Landbesitz und Kapitänspatente). Opapabaron war dementsprechend angewidert. Großpaping erwog gar die {52}Enterbung. Aus seiner Sicht war Papa nämlich in erster Linie gezeugt worden, um dereinst das väterliche Pastorat zu übernehmen und damit die safrangelbe Dorfkirche, in der seit den Zeiten Katharinas der Großen insgesamt vier Generationen meiner Familie in Erbpacht gepredigt hatten. Die Solms waren die Windsors unter den baltischen Geistlichen, könnte man sagen.

Jedoch mein Papa Theo Johannes Ottokar Solm, der in diesem so vorgestanzten Leben in der entlegensten lettischen Provinz Großpapings Beitrag war, die Welt nach Gottes Wünschen einzurichten, hatte sich von diesen Wünschen nicht leiten lassen. Er besaß eigene. Den Wunsch nach künstlerischem Ausdruck zum Beispiel. Den Wunsch nach wechselndem Geschlechtsverkehr (der später auf mediterranen Malerfahrten mehr als erfüllt werden sollte). Den Wunsch nach psychographischen Ereignissen. Nach Zufall. Schönheit. Und, aus Mangel an tyrannischen Qualitäten, vor allem den Wunsch, kein Pastor zu werden.

Obwohl hier der Eindruck entstehen könnte, dass Papa ein besonders willensstarker Mensch gewesen sei, war er das gerade nicht. Nur wünschen konnte er, nicht wollen. Doch begriff er den Hirnhautentzündungstod seiner Mutter (der ersten Gattin Hukos) als Möglichkeit, mit deren bescheidenem Nachlass nach Berlin zu entkommen, trotz des tobenden Vaters an der Akademie der Künste Malerei zu studieren, als Meisterschüler zwei Hohenzollernhoheiten im Aktzeichnen zu unterrichten (erst an ihren Knien kaiserliche Gunst, dann an anderen Knien ein wenig Bohemeluft schnuppernd) und schließlich, nach römischen wie {53}florentinischen Fortbildungsreisen, zurückzukehren ins Baltikum, um dort auf Gut Stackelberg der sehr weltliche Zeichenlehrer meiner Mutter zu werden.

Mama verliebte sich schnell in seine Leichtigkeit und Ruhe. Sie betete seinen sehr stolzen und geraden Gang an, der einer jugendlichen Wirbelsäulenverletzung durch einen Reitunfall geschuldet war. Sie war vernarrt in sein um zwölf Jahre vorausgeeiltes Alter, vielleicht auch in seine charmante, unwiderstehliche und oft unterhaltsame Entscheidungsschwäche, ganz gewiss in sein künstlerisches Talent, das enorm war, selbst im europäischen Maßstab, und nicht zuletzt natürlich in seine gelegentlichen sanften und samtschwarzen Depressionen.

In der Kunst hätte er sicher mehr erreichen können. Doch das Faustische blieb ihm fremd, und die mit dem Suchen nach persönlichem Ausdruck einhergehende Armutsfalle hatte für ihn keinen Reiz. Er sehnte sich, in ständigem Rechtfertigungsdruck meinen beiden Quasi-Großvätern gegenüber, in erster Linie nach gesellschaftlicher Anerkennung. Daher landete er schließlich beim Porträt, dem künstlerisch unergiebigsten, finanziell lukrativsten, sozial komfortabelsten aller Genres, das ich später auch sehr lieben lernte. Und Mama trieb ihm durch ihre Kontakte den halben Hochadel der russischen Ostseeprovinzen vor die Staffelei.

Das aber war Neunzehnachtzehn vorbei, das kein Annus mirabilis, sondern ein Annus horribilis wurde.

Ich erinnere mich noch gut, wie eines Oktobertages in Papas Atelier ein kleinwüchsiger Graf eintrat und sein {54}halbfertiges Konterfei, auf dem er, weil Papa Haare immer zuletzt malte, noch völlig kahl und verletzlich aussah, mit einem kleinen Messer herausschnitt, die Leinwand zusammenrollte und mit den Worten »Wir missen läjder flichten, Lieberchen« an meinem leichenblassen Vater vorbei nach draußen eilte, nur einen Bruchteil des vereinbarten Lohnes zurücklassend. Die Hocharistokratie brauchte keine Zerstreuungen mehr, sondern Schiffspassagen. Der Zar war füsiliert worden. Blaublütigkeit wurde eine tödliche Krankheit, und Deutschland, das das Baltikum annektiert hatte, drohte den Krieg zu verlieren.

In Moskau hatte Lenin die Macht übernommen, seine Heerscharen fielen in unser Gottesländchen ein, und glauben Sie mir, ich will Sie nicht mit Allgemeinwissen langweilen. Eines aber muss gesagt sein: Unser Trauma von Neunzehnfünf schien sich zu wiederholen. In vielfacher Potenz.

Denn als sich am Neujahrstag Neunzehnneunzehn die letzten deutschen Besatzungstruppen zurückzogen und die Bolschewiken auf Riga zumarschierten, eine riesige Bugwelle aus Flüchtlingen und entsetzlichen Gerüchten vor sich herschiebend, stand Papa lange im Wohnzimmer vor dem Pastell des ertränkten Großpapings, schlug sich immer wieder vor die Stirn und entschied schließlich, in selbige hineinzuschießen, zuvor aber in die wohlfrisierten Köpfe seiner Söhne.

Mama war nicht da, sondern gehörte zu jenen Verzweifelten, die auf die wenigen britischen Dampfer flohen, die im Hafen bereits die Kessel heizten. Papa hatte ihr mit all seinen Ersparnissen und gegen ihre von Weinattacken {55}befeuerten Proteste ein sündhaft teures Diplomatenticket und eine noch teurere britische Ausreiseerlaubnis besorgen können, denn sie durfte als Baronstochter den Roten auf keinen Fall in die Hände fallen. Ja, es war so eine ähnliche Atmosphäre wie letzte Woche in Saigon. Da haben wir doch die Nachrichten gesehen, unten im Fernsehzimmer, erinnern Sie sich, lieber junger Freund? Diese Schlitzaugen, die bibbernd ihre Koffer packen, weil der Vietcong vor den Toren steht, und da können die Zeitungen schreiben, was sie wollen, jeder weiß doch, dass die Stadt bald fallen wird. So fühlten sich auch meine Eltern am Neujahrstag Neunzehnneunzehn, als sie sich voneinander trennen mussten, denn der Herr mag für Moses das Rote Meer teilen, nicht aber für Theo Solm die Ostsee.

Nachdem Papa einen Abschiedsbrief an Mama geschrieben hatte (der in Ermangelung postalischer Gelegenheiten streng genommen fruchtlos war), nachdem er sich außerdem einer letzten Rasur unterzogen, seine Waffe überprüft und uns zu sich ins Atelier gerufen hatte, winkte er als Erstes meinen großen Bruder heran, und dieser glühte in der quer über die Dächer strahlenden Dezembersonne so überwältigend auf, eine goldene Sternschnuppe, mitten im Raum noch und gleich im Universum verlöschend, dass mein Vater entmutigt auf einen Stuhl sank.

»Was willst du denn mit der Pistole, Papa?«, fragte Hubsi.

»Ich will, dass sie uns nicht kriegen, mein lieber Sohn.«

Er sagte »kriechen«, ganz genau wie Großpaping es gesagt hatte.

»Cher papa, Koja ist noch so klein.«

{56}Mein Vater blickte zu mir herüber, und ich war ja tatsächlich noch so klein, gerade mal neun Jahre war ich alt, ein wenig hinkend, gerne mit Puppen spielend, und Mamas Muff, den Wolf, ließ ich sinken.

»Komm, Koja, geh mal zu Papa und nimm seine Hand.«

Mein Bruder hatte damals schon große Macht über mich, und in jener Sekunde sah er wundervoll aus, ernst und heiter zugleich, wie ein Erwachsener, während mein Vater einer Libelle glich. Eifrig stolperte ich zu ihm hinüber, um seine Hand zu halten, damit er nicht davonflog mit den zitternden Libellenflügelchen, die seine Lider waren.

»Was soll das?«, fragte Papa mürrisch, den das Unmännliche meines Tuns irritierte.

»Ich glaube, er hat einen attischen Einfluss auf andere«, erklärte mein Bruder kryptisch (womöglich war das perikleische Zeitalter gemeint), und ich sah, wie Papa, bereits unter meinem attischen Einfluss stehend, immer mehr in sich zusammensackte, die Libellenflügel vor seinen Augen mit Daumen und Zeigefinger fixierte und seinen Plan abänderte, nämlich nur noch dessen letzten Teil ausführen wollte, also den dritten (in Schüssen gerechnet).

Ein männlicher Mann war er nie gewesen, schon gar nicht so männlich wie Mama, und einige Jahre später kleidete er sich in seinem Atelier in Damenmode, damit auch das Weibliche in ihm nicht zu kurz käme, wie er Hubsi sagte, der verbotenerweise die Tür geöffnet und ihn in einem Chiffonkleid erwischt hatte. Aber da war Papa in anderer Stimmung und hatte nicht vor, sich umzubringen.

»Du musst auf ihn aufpassen, Hubsi«, sagte Papa, schob {57}meine Hand sanft mit dem Pistolenlauf zur Seite, spannte den Hahn und machte Anstalten.

»Aber Papa, passt du nicht auf uns auf?«, fragte mein Bruder leise.

Von draußen hörte man die vielen Rufe und Schreie der Menschen, die Bolschewiken waren nur noch fünfzig Kilometer von der Stadtgrenze entfernt, im Hafen tuteten die englischen Schiffshörner, wie so oft konnte sich Papa nicht entscheiden, drückte Hubsi die geladene und entsicherte Pistole in die Hand und ging schließlich ins Atelier, eine Hyazinthe malen.