10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jesko ist ein junger Modedesigner. Gesellschaftlichen Normen und Zwängen beugt er sich nicht – schon gar nicht, seit er weiß, dass seine Tage gezählt sind. Seine Mutter könnte ihm helfen. Doch Jesko will ihre Hilfe nicht. Da nützt es auch nichts, dass der Vater ihm bei einer Familienfeier gut zuredet. Einzig die geheimnisvolle Freundin seines Bruders schafft es, Zugang zu Jesko zu finden. Ein bewegender Roman über die Traumafabrik Familie – zärtlich, komisch, gnadenlos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

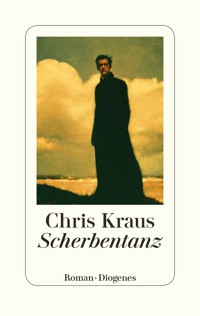

Chris Kraus

Scherbentanz

Roman

Diogenes

Wenn du am Boden bist, bist du auf dem Weg nach oben.

William S. Burroughs

1

Sie hatten mich angerufen.

Und wie.

Fünf Stunden später kam ich in Mannheim an.

Mitten in der Nacht.

Mein Bruder holte mich am Bahnhof ab. Wer ihn nicht kennt, hätte ihn kaum für nervös gehalten.

Wir begrüßten uns, ohne viel zu reden.

Ich hatte nur den Aluminiumkoffer dabei. Medikamente. Spritzen. Alles drin. Ansgar trug ihn für mich hinüber zum Jaguar, den der Chauffeur, ein kleiner, schweißnasser Kerl, Tür für Tür öffnete. Er starrte mich an, als hätte er noch nie einen Mann im Rock gesehen.

Innen war es zu kühl für mich. Wir schalteten die Klimaanlage aus, nahmen die Hitze der Nacht mit auf die Rückbank und saßen warm und weich wie auf Eingeweiden. Die Lichter der Stadt huschten an den getönten Scheiben vorbei.

Ansgar rutschte in seiner Ecke herum und marterte Erdnüsse. Ich hatte mir die Leseleuchte angeknipst und hing über dem blauen Buch von Seneca, das ich immer bei mir trage. Ich war gerade in dem Kapitel über die Gemütsruhe und dachte über die Stelle nach, die den Ursachen der Traurigkeit auf den Grund geht.

»Wie lange haben wir Mama nicht gesehen?«, fragte Ansgar.

»Was?«, sagte ich.

»Zwanzig Jahre?«, fuhr er fort, und erst dann warf er mir einen Blick zu.

»Ziemlich«, nickte ich.

»Irgendwann musste das ja passieren.«

Eine Erdnuss zersplitterte zwischen seinen Kiefern.

»Wenn du …«, fing er an, aber dann sagte er eine Weile nichts mehr, sondern konzentrierte sich aufs Kauen.

»Was?«, wollte ich wissen.

»Na ja, ich bin froh, dass du da bist.«

Er bot mir sein Erdnusstütchen an, aber ich hatte keinen Appetit.

Seneca behauptet, die Ursachen der Traurigkeit lägen in uns selber.

Wir bogen Richtung Ludwigshafen ab und rollten über den Rhein, in dem sich die Sterne kräuselten, denen wir so unausdenkbar gleichgültig sind und deren listiges Kräuseln mit uns nichts zu tun hat. Ein paar schaukelnde Schiffsbojen schnitten sich ins Bild, und mir fiel ein, dass ich früher mal Pirat werden wollte.

»Hör mal, Jesko«, sagte Ansgar. »Papa ist ziemlich durch den Wind. Wenn er mit dir spricht, versuch nett zu sein. Sag nichts, was ihn irgendwie ärgern könnte. Leg dich mit niemand an. Tu es mir zuliebe.«

Ich war einverstanden.

»Und komm nicht wieder mit irgendeinem Scheißthema, das allen den Nerv raubt! Was war das neulich?«

»Die arktischen Eisschelfe?«

»Genau. Auf keinen Fall arktische Eisschelfe erwähnen!«

»Ich versuch drumrumzureden.«

Ich kurbelte das Fenster herunter, um dem Rhein den Bronzeton zu nehmen. Gleich wurde er silbern und hart, und ich kniff die Augen zusammen, wegen des Fahrtwindes.

Ein Containerschiff glitt unter dem Mond durch. Als wir auf gleicher Höhe waren, erkannte ich am Heck des Schiffes die Silhouette einer dicken Frau, die ihr Baby am Oberdeck entlangbalancierte, indem sie sich mit der freien Hand an einer Art Laufleine voranhangelte. Sie blieb plötzlich stehen, zwei Meter über der Gischt, hob den Kopf und lächelte der Limousine zu, aus der ich herausschaute. Die dicke Frau ließ die Laufleine los und deutete auf den Jaguar, und an ihrem wie ein Sekundenzeiger vorrückenden ausgestreckten Arm konnten sowohl ich als auch das Baby erkennen, mit welcher Geschwindigkeit wir uns voneinander entfernten.

Dann erst sah ich, dass Mutter und Kind an einem Container lehnten, auf dem der Name meiner Familie stand.

SOLMZEMENTAG stand da.

In weißen Druckbuchstaben.

Ich konnte es gerade noch entziffern. Die Nacht war hell, aber so hell auch wieder nicht, und schon knickte die Straße weg, und die Frau und der Säugling und das Schiff und der Fluss waren verschwunden. Für einen Herzschlag oder zwei dröhnte die SOLMZEMENTAG durch die vergangenen dreiunddreißig Jahre meines Lebens, die weder mit Solm noch mit Zement allzu viel zu tun hatten.

Ich schloss das Fenster, leckte den Wind aus meinem Zahnfleisch, das so spät am Abend nicht mehr nach Blut schmeckte.

Dann schaltete ich die Leseleuchte aus.

Tod ist Nichtsein. Was damit gemeint ist, weiß ich schon lange. Nach mir wird es ganz genauso sein, wie es vor mir war. Ich frage dich, Lucilius: Würdest du den nicht für total bekloppt halten, der glauben wollte, es gehe der Lampe schlechter, wenn sie ausgelöscht ist, als bevor sie angezündet wurde? Auch wir werden angezündet und ausgelöscht. Dazwischen verspüren wir was.

Davor und danach aber herrscht tiefe, sorglose Ruhe.

2

Wir hielten.

Der Chauffeur wetzte los, um Ansgar die Tür aufzureißen. Ich kam ganz von alleine raus, ohne mir die Knochen zu brechen. Ich nahm meinen Koffer und blickte mich um.

Ich glaube, Heimat kann eine ziemlich endlose Fläche sein, eine bösartige Wüste, durch die du stapfst, ohne jemals anzukommen. Heimat kann überall aufplatzen, egal wo du dich aufhältst. An den Schmerzen erkennst du, ob du zu Hause bist. Nicht am Türschild.

Wir standen vor der Festung, die sich zum Ufer des Kolgensees hinunterneigt. Der See dampfte noch von der Hitze des Tages. Lichterketten zeichneten den benachbarten Badesteg ab, und ganz hinten brannten Grillfeuer kleine, flackernde Löcher in den Horizont.

Die Festung scheint Ähnlichkeit mit einer Protzvilla aus den Siebzigern zu haben. Ich will das gar nicht bestreiten. Dennoch haben tausend Kubikmeter Stahlbeton gründliche Maßstäbe gesetzt, zusammen mit einer Alarmanlage, schusssicherem Fensterglas und gusseisernen Gittern im Erdgeschoss (samt eingeschmiedeten metallischen Eichhörnchen, dem internationalen Symbol für Wachsamkeit). Ich sah, dass neuerdings eine chinesische Holztür dem Eingangsbereich die Strenge nehmen sollte. Sie war gelb angestrahlt und stand sperrangelweit offen. Gäste quollen in unseren Garten, auf ein erstklassiges Streichquartett zu. Es waren die typischen Gäste meines Vaters, Geschäftsleute, Poser und Fops. Die Frauen trugen Jil-Sander-Scheiße und die Männer Mailänder Glenchecks oder Zeug aus dieser ehemaligen SS-Uniform-Fabrik, das man in diesen Kreisen für elegant hält.

Auch hier starrten alle meinen Rock an.

Ich bewunderte die Mücken, die ganz gelassen blieben und das viele Managerblut verputzten, als wären es ganz normale Wirtstiere, die sie aussaugten, dabei war hier keiner ohne Mercedes gekommen.

Bevor ich ein falsches Gesicht machen konnte, wurden wir zum Seiteneingang geführt, und dann ging es eine Weile durch unsere Flure und schummrigen Gänge. An den Wänden hingen die Fotos meiner baltischen Vorfahren. Daneben alte Stiche von Riga, Kurland, Mitau. Zwischendrin eine Schwarzweißaufnahme, auf der stand: MG-Kompanie des Baltenregiments vor der Schlossruine von Wesenberg. Hier sah man keine Gäste mehr, nur Polizisten, die versuchten, wie Gäste auszusehen.

Ein Kriminalbeamter in C&A-Hose und mit einem Muttermal am Kinn filzte mich unauffällig, aber gewissenhaft. Er wollte wissen, wer Seneca ist.

Ich sagte, dass er Finanzbeamter gewesen war und Rechtsanwalt und leicht kränkelte.

Der Typ gab mir das blaue Buch zurück und zuckte mit den Ohren. Das sah toll aus.

Ich wollte ihn fragen, wie er das machte.

Aber dann fragte ich ihn doch nicht.

Ich steckte mir Seneca wieder in den Rock, hinten in die Gesäßtasche zu all den anderen Schmerzmitteln.

Wir betraten die Garage.

Eine in die Festung integrierte Garage, der Fuhrpark direkt mit den Gemächern verbunden. Atlantikbunker. Deutsche U-Boot-Flotte. SOLMZEMENTAG vom Feinsten. Das etwa geht einem durch den Kopf. Die Garagendecke hält einem Explosionsdruck von 8000 Tonnen Trinitrotoluol stand. Das ist eine halbe Hiroshimabombe. Das Garagentor sieben Meter breit und aus Stahl, denkt man.

Vor mir glänzte ein dunkler Geländewagen. Der Rest der Flotte (die Limousine und noch was Kleines) war weg.

Die Securityleute drehten sich uns zu. Sie bildeten den maskulinen Hintergrund der Szenerie, wippten mit ihren Schuhspitzen auf dem Estrich, und ein feister Blonder schlug Fliegen tot. Die Hitze drang nicht durch den Beton. Mit sehr viel Phantasie hörte man von draußen ein paar Takte Mozart und Partygesäusel.

In einer Ecke, der sogenannten Hobbyecke, schwach beleuchtet von zwei Neonröhren, stand eine Tischtennisplatte.

Auf der Platte lag meine Mutter.

Ich erkannte sie sofort, obwohl sie an den Händen gefesselt war. Aus ihrer Nase floss Blut auf die Seitenlinie. Ich konnte nicht sehen, ob ihre Augen geschlossen waren. Zu viele Schatten, unter anderem von einem Sanitäter, der ihr behutsam den Rücken tätschelte.

Mein Vater saß auf dem Bänkchen neben der Platte. Leise sprach er mit einem Politiker, den ich schon mal im Fernsehen gesehen hatte.

Als er uns sah, erhob er sich. Aber er erhob sich nicht anders als sonst im Büro, wenn er noch in irgendwelchen Papieren kramte, nachdem man eingetreten war. Er umarmte mich mit einem Arm. Der andere Arm war verbunden und hing unglücklich herab.

»Gut, dass du gekommen bist, Jesko. Meinst du, da oben hat irgendjemand was gemerkt?«

»Wovon?«, krächzte ich.

Er zeigte mit dem verbundenen Arm auf meine Mutter.

»Sie hat versucht, mir die Kehle durchzuschneiden!«, hörte ich. »Und tat noch so, als wär sie eine Gräfin!«

Es war nicht klar, was von beidem er empörender fand. Sein Tonfall klang gepresst. Er hatte Schluckauf, zwang ihn aber hinab. Ich hörte nur ein kleines, inspiratorisches Geräusch. In Anwesenheit Fremder hickst er stets so, dass man es nicht merkt. Es sind Beben einer unsichtbaren Geographie, so fern, als würden sie unter ihm stattfinden. Solange ich denken kann, wird er davon geplagt. Selbst im Schlaf. Oft während eines Gelächters.

Früher hat er vor wichtigen Aufsichtsratssitzungen, bei denen er sich kein Hicksen leisten durfte, schon in Anzug und Krawatte an der Haustür lehnend, seinen Rachen hastig mit einem atropingetränkten Tampon ausgepinselt. Atropin, das Gift der Tollkirsche, hat zwar Erfolg gegen die Fährnisse des Zwerchfells. Es lähmt jedoch auch Teile des Nervensystems, die man bei Aufsichtsratssitzungen nicht missen möchte. Häufig suchte mein Vater das Bad auf (häufiger als andere Menschen), nahm nach dem Händewaschen den Mund voll Wasser und zerdrückte es langsam zwischen Zunge und Gaumen, so dass es Minuten, manchmal eine Ewigkeit brauchte, bis es sich in seiner Kehle verlor. Den konzentrierten Ausdruck, den seine Züge dabei annahmen, verstärkte er durch leichtes Mahlen der Kiefer so lange, bis dahinter Führungsqualität aufschimmerte. Für viele, nicht nur für mich, blieb mein Vater, auch mit einer nicht unbeträchtlichen Menge Wasser im Mund, beängstigend.

Mama stöhnte. Der blonde Leibwächter spuckte auf den Boden, was ihn leicht seinen Job hätte kosten können.

Ich spürte meines Vaters Hand, die meinen Nacken suchte, als wolle sie ihn kräftigen. Wie immer, wenn er so etwas tat, hatte ich das sehnsüchtige Verlangen, ihn zu siezen. Er trug nur ein Unterhemd mit kleinen Blutspritzern drauf, was aber seine Autorität nicht schmälerte.

Er ließ die Hand sinken, wandte sich meinem Bruder zu und blinzelte in Richtung eines Fleischermessers, das wie in einem Museum auf einem kleinen, samtroten Polster neben den Surfbrettern lag.

»Ansgar, ich möchte, dass du das Sicherheitskonzept checkst. Wir haben hohe Gäste.«

Der Politiker lächelte geschmeichelt.

»Wie kommt deine Mutter hier mit dem Ding rein, und ohne Einladung?«

»Die konnten nichts dafür«, erwiderte Ansgar. »Ich stand in der Nähe der Treppen, wo kontrolliert wird. Und plötzlich sagte jemand, ›Gräfin Lahnstein, die steht nicht auf der Liste‹, und ich dachte noch, wenn es eine Gräfin ist, soll sie doch reinkommen. Aber als ich sie erkannte, war es schon zu spät.«

»Das riecht man doch«, sagte mein Vater, »dass das keine Gräfin ist.«

Wir starrten Mama an und schwiegen.

»Ich hoffe nur, es ist keine Presse hier!«, setzte mein Vater nach. »Ein Skandal ist das letzte, was wir uns leisten können. Walter, wenn einer von deinen Bullen hier die Schnauze aufreißt oder offiziell werden sollte, dann kannst du dir den Landtag in die Haare schmieren!«

Der Politiker hinter ihm war so verdutzt, dass er nur vage grinsen konnte, bevor er ein schüchternes »Ich weiß, Gebhard« in seinen Bart stieß. Es gibt nicht viele Menschen, die meinen Vater Gebhard nennen dürfen, schon gar nicht in Momenten wie diesen.

»Junge, was hast du nur wieder für Klamotten an?«, raunte mir Papa zu. Dann hickste er, kratzte sich am Schildkrötenhals und wollte noch wissen, was die Chemotherapie macht. Hatte er es wirklich vergessen?

Ich gab ihm irgendeine Antwort.

Während er plötzlich sein Handy zückte und zu telefonieren begann, röchelte meine Mutter leise und legte ihren Kopf zur Seite. Ansgar und ich sahen ihren offenen Mund, dem Zähne fehlten. Sie roch nach altem Schweiß und steckte in einem nagelneuen Trainingsanzug. Sie wand sich auf den Rand der Tischtennisplatte zu, um hinunterzustürzen. Ich wollte nicht hinsehen, wollte aus einem der Abluftrohre schlüpfen, mir die Nacht betrachten. Meine Lippen waren wie zugenäht. Bei meiner Geburt soll ich versucht haben, mir die Augen auszukratzen. Man musste mir die Händchen verbinden, die klugen Händchen. Ganz weit entfernt hörte ich jemanden, und ich wunderte mich, dass er mich am Ärmel zupfen konnte, so weit entfernt schien er.

Als wir hinausgingen, schob der Sanitäter meine Mutter sanft in die Mitte der Tischtennisplatte zurück, die unter ihrem Gewicht knirschend nachgab, bis man den Lack auf dem Holz reißen hörte.

In all meiner Verwirrung war mir nur klar, dass man nicht mehr darauf spielen konnte.

3

Ansgar ist sein Name wichtig. Und wie man ihn schreibt, spricht und buchstabiert ist ihm wichtig. Und wichtig ist ihm das A in der zweiten Silbe seines Namens, ungeheuer wichtig sogar, weil er es jahrelang gegen das schmierige, wankelmütige E verteidigen musste, das alle Welt hineinstreut. Er hasst das E. Niemand darf ihn Ansger nennen.

Ansgar heißt nach einem unserer baltischen Vorfahren, einem Flügeladjutanten des Zaren, der 1822 eine Insel in der Beringsee entdeckt hat. Tausende von Bartrobben, die dort ihre Jungen aufziehen, werden seither jedes Jahr zur Beute der internationalen Seehundjagd. Wenn im Fernsehen früher eine von gehäuteten Kadavern getupfte, rosarote Schneeküste zu sehen war, die frierende Greenpeace-Aktivisten angewidert das »Ansgar-von-Solm-Eiland« nannten, so hat das meinen Bruder mit merkwürdigem Stolz erfüllt.

Dennoch hätte ich nicht gedacht, dass er eines Tages auf seinem Schreibtisch die »Landsmannschaftlichen Mitteilungen« liegen haben könnte. Oder dass an seiner Wand die berühmte »kurländisch-livländische Kartographie« hängen würde, mit Verzeichnis aller baltischen Adelssitze.

Als mich Ansgar in sein Zimmer brachte (er nennt es »das-Büro-hier« im Gegensatz zu seiner Arbeitsstelle, die »das-Büro-da« heißt), trugen all diese Reminiszenzen an unsere verehrungswürdige Abkunft wenig dazu bei, meine Stimmung zu heben.

Die Wände links und rechts der Kartographie wurden von einigen Elitezertifikaten und Business-School-Diplomen aufgeheitert, die Ansgar in den letzten Jahren erworben hatte. Überall stand »summa cum laude«, »mit Auszeichnung« oder einfach nur »1« drauf.

Das Mobiliar war das Allernötigste zum Zeigen, wer man ist. Das Zimmer lag im ersten Stock der Festung, so dass es wenigstens keine Gitter gab und ich jederzeit aus dem Fenster springen konnte, falls ich es nicht mehr aushielt.

Ich sank auf die Couch, öffnete meinen Hilf-dir-selbst-Koffer und fischte ein Pillendöschen raus. Ich schluckte gleich die doppelte Portion Depinoval, gerade noch rechtzeitig, bevor das mit dem Stöhnen losging. Den Schweiß auf meiner Stirn schob ich aufs Wetter.

Ansgar öffnete die Fenster auf eine Weise, die mich nicht darüber im Zweifel lassen sollte, dass er es für mich tat. Eine vom See gefütterte frische Brise wehte herein. Dann tranken wir Wodka (»Baltischer Wodka, Jesko!«). Das heißt, er trank und ich sah in mein leeres Glas.

Ich darf nichts trinken.

»Ich kann dir nicht sagen, wo es langgeht«, erklärte Ansgar schließlich und zupfte sich ein Fädchen von seiner Abteilungsleiterhose. »Aber Mama sollte dich interessieren, weil du verdammt noch mal einen Spender brauchst!«

»Seit wann?«

»Was seit wann?«

»Seit wann ist sie hier?«

»Seit zwei Tagen.«

Ich starrte ihn an.

Früher hatte Ansgar auch Träume gehabt, richtige Träume, den Traum von Island zum Beispiel. Er wollte sich mit einem Floß nach Island treiben lassen.

»Und das sagst du mir jetzt?«

»Papa hat alles in Ruhe vorbereitet. Alleine. Ohne mir was zu sagen. Sonst hätte ich dich natürlich viel früher angerufen. Ist doch klar.«

Da er wusste, dass ich ihm kein Wort glaubte, bot er mir einen Schluck aus seinem Glas an. Ich machte eine abwehrende Handbewegung, und er räusperte sich.

»Erinnerst du dich? Die ganzen Tests damals? Die Ärzte sagten, dass in der Familie keiner ist mit deinem Knochenmark. Und Papa war so verzweifelt, als sie dich im Krankenhaus fragten. Du weißt schon, ob es nicht doch noch einen Verwandten gibt. Irgendeinen, den man übersehen hat. Womöglich einen Spender. Und du hast nein gesagt.«

Ich wusste, was Ansgar meinte mit dem Satz, dass Papa verzweifelt war. Ich hätte es allerdings anders ausgedrückt.

»Schließlich hat er eine Detektei beauftragt. Sie suchten überall. Mama war nirgendwo gemeldet. Polizeilich, meine ich. Es gab keine Adresse. Aber man kann auch nicht sagen, dass sie keine Spuren hinterlassen hätte. Nein, das kann man wirklich nicht sagen.«

Er setzte sich mir vis-à-vis in einen majestätischen Samtsessel und schob einen roten Ordner herüber.

Ich blickte hinein, und dann nahm ich doch einen Schluck aus seinem Glas.

Es waren ein paar Computerausdrucke und weiterer Papierkram. Auf einer Liste wurden alle Gegenstände aufgezählt, die Mama in den letzten Jahren gestohlen hatte. Es war genug, um damit eine gutsortierte Karstadt-Filiale aufzumachen. Dann kamen psychiatrische Gutachten, Pfändungsbescheide, Kontoauszüge des Sozialamts. Auch ein ärztliches Attest war darunter, auf dem ihr eine gut ausgeheilte Lungentuberkulose bescheinigt wurde. Aber schließlich sah ich eine Auflistung verschiedener Nervenheilanstalten, die mir zu lang war, und ich wollte nicht weiterlesen. Ansgar räusperte sich wieder. Er räuspert sich oft, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe.

»Letzten Freitag vertrat ich Papa, weil er nach London musste, zu diesem Kongress. Europäische Kieswerke. Als ein Mitarbeiter der Detektei anrief, stellte ihn die Sekretärin zu mir durch. Sie dachte wohl, ich sei eingeweiht. Na ja, Papa weiht mich mittlerweile ein, eigentlich.«

Er behielt sein altes Island-Gesicht, es verschwand einfach nicht.

»So erfuhr ich von der ganzen Sache. Der Detektiv hatte Mama gefunden. In Hamburg. In einem Heim für Obdachlose.«

»Hast du noch was von dem Zeug?«, fragte ich.

Er stand auf, schloss das Fenster, holte eine neue Flasche und schenkte mir großzügig ein.

»Man brachte sie hierher. Papa weiß ja, wie du darüber denkst. Deshalb sollte es wasserdicht sein, bevor er dir Bescheid gibt.«

Er setzte sich wieder.

»Sie soll eine Punktion machen. Darum geht es. Darum hat er sie gebeten. Genau darum.«

»Was sagt sie?«

»Sie war nicht in der Verfassung, irgendwas zu sagen.«

Es klopfte leise.

»Wir haben sie drüben im Tantenhaus untergebracht. Mit Vorhängeschlössern und allem.«

Erneut klopfte es.

»Sie hat die Scheibe der Verandatür eingeschlagen und sich das Messer gekrallt und ist auf Papa los. Ja, was denn?«, rief er ungeduldig, als es zum dritten Mal klopfte.

Ich dachte erst, es sei Stiefi, die Frau meines Vaters. Wir nennen sie Stiefi, Ansgar und ich, aber sie heißt anders. Und sie klopft auch anders. Und sie kommt auch in viel falscheren Momenten.

Die Tür schwang sachte nach innen, und es trat jemand ein, der einen mindestens viersilbigen Namen hatte, einen Namen wie Eleonore oder Josephine-Mariette, mit womöglich französischer Betonung, so sah sie jedenfalls aus. Sie trug eine Fielmann-Brille und war grazil und blass, und ihre Stirn hatte eine Höhe, als solle demnächst Schnee darauf liegen. Ihre Hand trommelte unschlüssig auf der Klinke, als sie mich sah.

»Hallo, Zitrone«, sagte Ansgar, »komm ruhig rein.«

Mein Bruder stellte mir seine Freundin vor. Sie hieß Simone Irgendwas, aber er nannte sie Zitrone, und es war mir egal. Sie schwebte zögernd auf mich zu und gab mir die Hand. Sie hatte eine leise, aber winterlich-dunkle Stimme, mit der sie Ansgar fragte, wie es ihm gehe.

»Besser«, sagte er, und sie strich irgendwas hinter seinem Ohr weg, und es ging ihm noch besser.

»Armer Spatz. Dein Vater sucht dich. Die ersten Gäste gehen.«

»Hat es sich schon rumgesprochen?«

Sie wiegte ihren hübschen Kopf.

»Kaum. Die meisten reden über seinen Rock.«

Es ist komisch, wenn einer über dich in der dritten Person spricht und dir dabei ins Gesicht schaut.

»Dieser Rock ist ein Herrenrock«, sagte ich einfach. »Ich glaube nicht mehr an Hosen. Hosen sind das Letzte. Außerdem habe ich gar keine mehr.«

»Ja, hab’ schon gehört«, summte sie schläfrig, »du bist Schneider oder so was.«

»Ich bin kein Schneider.«

»Jesko ist Modedesigner«, versuchte Ansgar die Situation zu retten.

»Für welche Marken arbeitest du?«, wollte sie wissen.

»Ich mach mein eigenes Zeug.«

»Ja, aber wo bist du beschäftigt?«

»Ich arbeite nicht gerne für Leute, die mich beschäftigen wollen.«

Sie stutzte, wusste nicht, ob es ein Witz war, nicht einmal ich wusste das, es rutschte mir so raus, hatte vermutlich mit ihrer Erwartung zu tun, dass ich irgendwas sage, was zur Party passt.

»Aber er schreibt für ein Modemagazin«, probierte es mein Bruder noch mal. »Oder hast du da mittlerweile die Zelte abgebrochen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Du kannst dich mit ihm stundenlang über Gucci und Lagerfeld unterhalten und diese ganzen Granaten. Vielleicht näht er dir ja sogar das Brautkleid.«

Danach zu mir: »Ich hol dir mal was anderes.«

Er verließ das Zimmer.

Zitrone setzte sich neben mich auf die Couch, obwohl sie sich auch super auf Ansgars freigewordenen Samtsessel hätte setzen können. Da hätte sie auch, wie das Verliebte ja mögen, seine im Polster gespeicherte Körperwärme gespürt. Stattdessen spürte ich jetzt ihre. Ich roch sie sogar, merkte es aber nicht, weil der Krebs ja meinen Geruchssinn zertrümmert hat.

Wir schwiegen eine Weile und blickten uns nicht an.

»Das mit deiner Mutter finde ich schlimm«, stieß sie plötzlich hervor. »Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die weinen, wenn was schlimm ist.«

»Gehörst du zu denen, die sich vor Lachen den Bauch halten?«

»Nein. Zu denen gehöre ich auch nicht«, sagte sie. »Ich bin Krankenschwester.«

»Ich dachte, du arbeitest beim Fernsehen?«

»Das war die vor mir. Die mit den Hasenzähnen. Von mir hat er dir nicht erzählt?«

»Nein«, sagte ich.

»Na ja, du kennst ja Ansgar«, lachte sie. Sie lachte die A’s in seinem Namen so, als hätte er fünf oder sechs davon, und aus Sehnsucht verlängerte sie die zweite Silbe in einen kleinen, zarten Seufzer hinein, und es war völlig klar, dass das von ihr gewählte A dem idealen A so nahe kam und gleichzeitig einem E so fern sein konnte wie nur irgendwas.

»Ich war mal mit einer Krankenschwester zusammen«, meinte ich, »die tat immer so warmherzig. Aber immer wenn wir uns gestritten haben, hat sie wild um sich geschlagen. Sie hat versucht, meinen Kopf zu treffen, weil sie wusste, dass ich mal einen Schädelbasisbruch hatte.«

»Oh«, sagte sie nur.

»Ich hasse Krankenschwestern.«

»Verstehe.«

»Ich nähe dir bestimmt kein Brautkleid.«

Als Ansgar mit zwei indiskutablen Cordhosen in der Hand zurückkam, war Zitrone einige Zentimeter von mir abgerückt.

Ansgar wollte wissen, ob das Eis zwischen uns schon gebrochen sei.

Dann kippte ich den Wodka runter.

4

Der Schluckauf meines Vaters ist, wie gesagt, meist völlig geräuschlos. Obgleich man den Singultus nicht besiegen kann, hat Papas Wille ihn doch in die Stille gezwungen und weitgehend unschädlich gemacht – wie so vieles.

Am nächsten Morgen ließ auch ich mich davon breitschlagen.

Wir frühstückten auf der Terrasse. Der See lag opferwillig zu unseren Füßen. Der Rasen schimmerte in der Sonne, als hätte man ihn nachts mit Sekt beschäumt, was mehr oder weniger stimmte.

Ein paar Haare fielen mir aus wegen des Gummibandes, das an meiner Kopfhaut schabte. Ich trug einen halbrunden, durchsichtig grünen Schirm, der meine Augen schützte und das Einzige war, was man von meinem Habit noch gelassen hatte. Ich war in Ansgars Allerlei gekleidet, litt sogar an seiner Cordhose, kastanienbraun, die ich angezogen hatte, um meinen guten Willen zu zeigen.

Papa und Ansgar mussten gleich rüber in die Fabrik und schlürften ihren Kaffee voller Ungeduld.

Zitrone fehlte.

Meine dicken Halbgeschwister stritten sich um das Nutellaglas. Sie heißen Sandra und Comenius, und als sie klein waren, hat mein Bruder sie auf »Saddam« und »Khomeini« getauft. Damals tobte gerade der iranisch-irakische Krieg. Ihr ständiges Gezeter hätte man ertragen können, wenn es nicht im weinerlichen Mannheimer Singsang alles um sie herum akustisch verpestet hätte. Zwar war Stiefi wie ein hungriges Rebhuhn bemüht, ihren Kindern alle Spuren dieses Dialekts auszupicken, jedoch nur mit mäßigem Erfolg, da sie selber so sprach.

Ich sage es nicht gerne, weil es so ein grauenhaftes Klischee ist, aber Stiefi ist die ehemalige Sekretärin meines Vaters, das ist die ganze Wahrheit.

Sie saß an der Stirnseite des Tisches, latent besorgt, dass man sie mangelnder Munterkeit bezichtigen könnte. Fast immer hielt sie den Mund geschlossen, um ihre verfärbten Zähne zu verbergen. Bestimmt war es für sie nicht leicht, dass irgendwo in diesem Haus meine Mutter lag, wahrscheinlich noch bewusstlos, angekettet und eingesperrt. Leicht war das für niemanden.

»Was sagen denn die Ärzte, die Ärzte?«, fragte sie mich.

»Ich weiß nicht, ob Ärzte bei Mama sind.«

»Nein, deine Ärzte.«

»Oh«, sagte ich erst. Doch dann sagte ich: »Im Sommer wird es mir noch gutgehen. Wahrscheinlich sogar den ganzen Herbst über.«

»Das ist ja schön, ist ja schön.«

Sie hatte diese Eigenart, die letzten Worte ihrer Sätze zu wiederholen. Ratlos schaute sie zu meinem Vater.

Gebhard musterte mich ohne Vergnügen, wollte Details wissen, und ich schleuderte ihm so viele Leukozyten, Lymphdrüsen, Zytostatika, Antimetabolite und leukämische Infiltrate entgegen, bis er Saddam lustlos sein Ei abgab.

Dann hörte man einen langgezogenen, entsetzlichen Schrei aus dem Keller.

Im Gebüsch raschelte etwas kleines Braunes und hüpfte ängstlich davon.

»Aischhännel!«, sagte Khomeini und zeigte darauf.

»Eichhörnchen heißt das!«, verbesserte Stiefi gereizt.

Das Tierchen raste einen Kiefernstamm hinauf, setzte sich auf einen Ast und schaute uns zu, wie wir auf den zweiten Schrei warteten. Aber er blieb aus, und Saddam pulte ihr Ei auf, während Papa sich den Kaffee aus den Mundwinkeln tupfte, die Serviette zusammenfaltete und sie sorgfältig in den silbernen Serviettenring zurücksteckte. Aha, jetzt kam eine Rede.

»Mein lieber Jesko«, fing er salbungsvoll an. »Das alles ist für uns eine sehr große Belastung. Für die Kinder ist das nervlich kaum zu ertragen. Und für deine Eltern auch nicht.«

Stiefi lächelte gerührt, als Teil meiner Eltern bezeichnet zu werden.

»Wir sollten deine Mutter anzeigen. Körperverletzung, schwerer Hausfriedensbruch, versuchter Mord. Das wäre das einzig Richtige. Zumal du dich vielleicht erinnerst …«

Seufzend erinnerte er sich an irgendwas, wahrscheinlich an seine Schmerzen im Arm, den er in einer Schlinge trug.

»Jedenfalls«, setzte er fort, »ihre Knochen sind für deine Knochen nun mal eine Chance. Vielleicht die letzte. Du solltest es so sehen.«

Das Eichhörnchen begann sich über meinen Vater zu langweilen und sprang auf den benachbarten Baum, eine heitere Buche.

»Wir können sie nicht gegen ihren Willen hierbehalten. Wir wollen das auch nicht. Es liegt an ihr, das mindeste zu tun, das allermindeste zu tun, was sie für ihren Sohn tun kann. Ich möchte dich bitten, sie dazu aufzufordern. Ich möchte dich wirklich darum bitten. Ich bitte dich, Jesko, denn wir wollen dich nicht verlieren.«

Ich sah mich um auf der Suche nach dem Teleprompter, der diesen Anfall fehlgeleiteter Melancholie zu verantworten hatte. Auch Stiefi bröckelte obermütterlich auseinander, bis man in ihren Augen eine feuchte Keimschicht sah. Mein Gott, sie war gerade mal acht Jahre älter als ich, und mit siebzehn fand ich sogar, dass sie gar keinen schlechten Arsch hatte.

»Mit Professor Freundlieb habe ich gesprochen. Er braucht fünf Tage, hat er gesagt, für die notwendigen Untersuchungen. Oder sechs. Und falls die Diagnose positiv verläuft, was wir alle hoffen, vielleicht vierzehn, fünfzehn. Mit allen Eingriffen. Deine Mutter kann im Tantenhaus wohnen bleiben. Wenn sie nicht wieder alles kurz und klein schlägt.«

»Wir kriegen das schon hin, Jesko«, warf Ansgar eilig ein, bevor ich noch was sagen konnte. Aber ich wollte gar nichts sagen.

Papa wartete auf irgendwas. Vielleicht auf Applaus. Ich schaute ihn nur an. Das war das allermindeste, was ich für ihn tun konnte.

Dann beugte ich mich vor, spähte an Khomeini vorbei, der sich sein Brot präventiv dick mit etwas bestrich, was auch zwei Wespen haben wollten, und undeutlich und mit leichtem Nystagmus gewärtigte ich hinter einer Gruppe Birken die Umrisse des Tantenhauses.

Ich überlegte.

Ich überlegte wirklich. Ich überlegte, ob sich das Wrack, das meine Mutter war, wegen des Wracks, das ich war, eine Kanüle in den Beckenkamm rammen lassen würde. Wollte ich das überhaupt? Ein Sommer kann sehr kurz sein. Dann kommt noch ein bisschen Herbst, und im Handumdrehen liegt Laub auf den Friedhöfen.